Brainメディア運営部です!

今回はコンドウハルキさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

今回の記事では、デザイン・図解の専門家であるコンドウハルキさんとともに、

〝図解が持つ力とその意味〟を徹底的に解説していきます。

「文字だけの説明だと、なぜか伝わらない…」

そんな経験をしたことはありませんか?

実は人間の脳は、言葉や数字よりも視覚情報を6倍以上早く処理するといわれています。

だからこそ、図解を活用することが理解度・納得感を劇的に高めるカギになるのです。

歴史を振り返ると、ナイチンゲールが戦場の死亡要因を円グラフで可視化し、国王を動かしたエピソードがあります。

言葉では響かなかった訴えが、図解によって一瞬で伝わり、結果として多くの命が救われたのです。

これは過去の話にとどまりません。

現代のビジネスにおいても、図解の有無で相手の理解や判断は大きく変わります。

例えば、キャッシュフローの解説。

文章で説明すると複雑で理解しづらい「資産」「収入」「負債」「支出」の関係も、図解にすれば一目で流れが把握できます。

つまり図解は、相手の頭にスッと入る情報に変換する魔法のような手法なのです。

この記事では、

- ナイチンゲールの事例に学ぶ図解の本質

- キャッシュフローを例にした具体的な図解の効果

- 営業や発信で成果を上げる図解活用術

- 図解デザインを学ぶ実践的なポイント

といった内容を、初心者でもわかるように丁寧に解説していきます。

「図解を使えば伝わり方がここまで変わるのか!」

そう実感できるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

図解が人を動かす理由とは?ナイチンゲールから学ぶ本質

図解は単なるデザイン要素ではなく、〝人の意思決定を変える力〟を持っています。

歴史を見ても、その威力は証明されてきました。

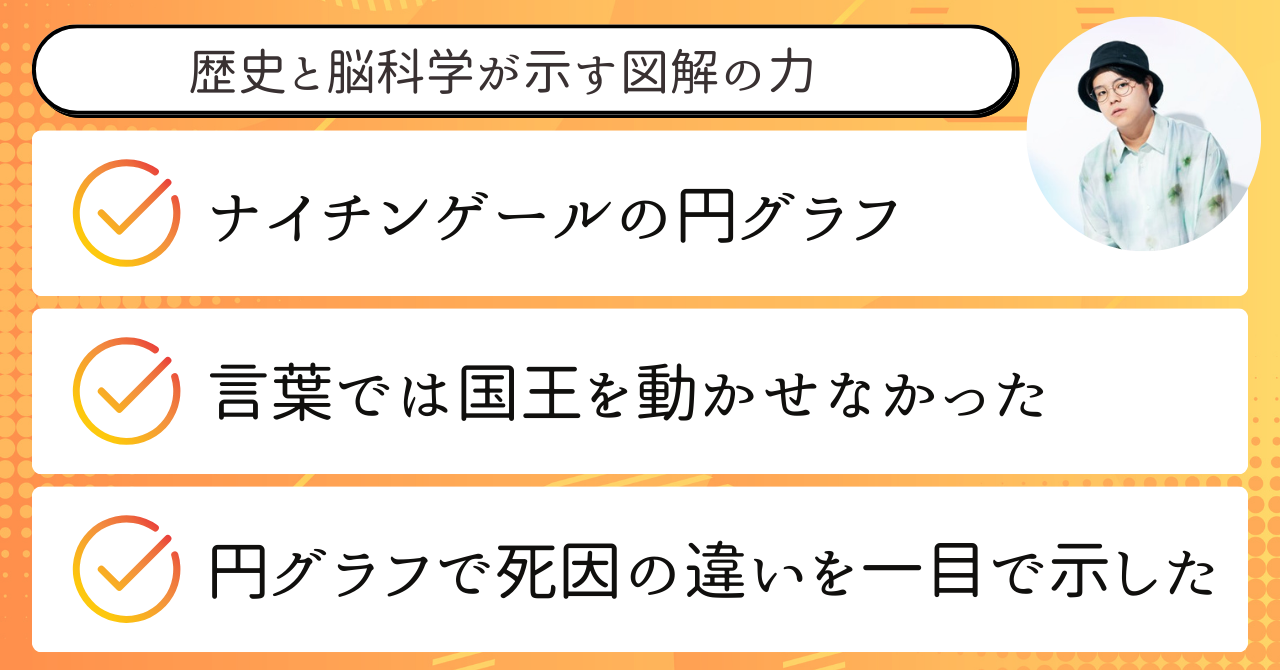

特に有名なのが、ナイチンゲールが戦場で活用した円グラフの事例です。

彼女は単なる看護師ではなく、デザインの力で人々を救った実践者だったのです。

この記事の冒頭では、その歴史的なエピソードを通して、図解の本質を掘り下げていきます。

歴史を変えた図解の力:ナイチンゲールの円グラフ

ナイチンゲールといえば〝白衣の天使〟として、戦場で多くの兵士を救った人物として知られています。

しかし彼女が本当に歴史を動かしたのは、看護の技術だけではありません。

戦場での死亡原因の多くは戦闘ではなく、不衛生な病棟環境によるものでした。

その事実を王に訴えても、なかなか改善されなかったのです。

理由はシンプルで、〝言葉では相手に伝わらなかった〟からです。

そこでナイチンゲールが用いたのが円グラフでした。

戦闘による死者と、不衛生が原因の死者の数を可視化したのです。

そのグラフを見た王は、一目で状況を理解しました。

結果として医療環境の改善が進み、多くの命が救われたのです。

この出来事は、図解が言葉を超える力を持つことを示す象徴的な例だといえます。

人は言葉や数字だけでは納得しにくい。

しかし、視覚化されることで一瞬で本質を理解できるのです。

これは現代のビジネスや発信活動にもそのまま当てはまります。

例えば、複雑なデータを文章で説明しても相手の頭に残らない。

でも図解すれば、瞬時に「何が重要なのか」を伝えることができます。

このパートで押さえておきたいポイントは次の3つです。

- ナイチンゲールは図解を使い、国王を動かした

- 言葉では伝わらなかった事実が、グラフで一瞬に伝わった

- 図解は人の理解と意思決定を変える力を持つ

歴史を変えたナイチンゲールの事例は、現代の私たちにとっても図解活用の原点となる学びです。

なぜ図は言葉よりも直感的に伝わるのか

人間の脳は、言葉を理解するよりも視覚情報を処理する方が圧倒的に得意です。

研究によれば、脳が受け取る情報の約8割は視覚からだといわれています。

つまり、複雑な説明を言葉で積み重ねるよりも、図やイラストで一目に示した方が理解は格段に速くなるのです。

例えば「資産」「収入」「負債」「支出」という4つの要素を文字で説明されたとします。

初心者であれば、一度読んだだけでは混乱してしまうでしょう。

ですが、それを矢印や枠組みで図解すれば、流れや関係性が直感的に把握できます。

脳は文章を翻訳する手間を省き、直接イメージで理解するからです。

また、人は記憶を呼び起こすときにも情景や映像を思い出す傾向があります。

過去の体験を振り返るとき、頭に浮かぶのは会話の文章ではなく「そのとき見た光景」ではないでしょうか。

同じように、図解された情報は情景として頭に残るため、忘れにくく、後から再現しやすいのです。

ビジネス現場でもこれは大きな効果を発揮します。

営業資料やプレゼンで、文字だけのスライドを見せられると退屈になります。

しかし、一枚の図解が入るだけで「なるほど!」と理解が深まり、会話が前に進むのです。

相手が納得して行動に移る確率も高まります。

図は単なる飾りではなく、思考と行動をつなぐトリガーなのです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 人間の脳は言葉よりも視覚情報の処理が速い

- 図解はイメージとして記憶に残りやすい

- ビジネス現場で図解は理解と行動を促進する

だからこそ、情報を伝えるときには「どう図解すれば一番伝わるか」を常に意識することが重要なのです。

現代ビジネスで図解が欠かせない理由

現代のビジネス環境では、情報量がかつてないほど膨大になっています。

SNS投稿、動画コンテンツ、提案資料、広告など、受け取る側は常に大量の情報にさらされています。

その中で「どうすれば相手に確実に届くのか」という課題を解決するカギが図解です。

例えば、YouTubeやX(旧Twitter)で発信するとき。

文字だけの解説では流されてしまう内容も、図解が入ることで「保存したい情報」に変わります。

視覚的に整理された情報は、ユーザーにとって再現性が高く、何度でも参照できる価値を持つからです。

また、クライアントへの提案や営業資料でも、図解は強力な武器となります。

「この施策がなぜ有効なのか」を言葉だけで説明するより、図で示した方が相手の理解度は一気に高まります。

意思決定者は、短時間で納得できる資料を求めているからです。

さらに、図解は「差別化」にもつながります。

同じような提案内容でも、図解を交えて整理された資料は「プロ感」を演出します。

受け取る側に「この人はわかりやすく伝える力がある」と印象づけることができるのです。

結果として信頼性が高まり、受注率や成果につながっていきます。

図解は単なる理解補助ではありません。

ビジネスにおける競争力そのものを高める要素だといえるのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 情報過多の時代に図解は「届く情報」を生み出す

- 営業や提案で相手を短時間で納得させられる

- 図解はプロ感を演出し、信頼性を高める

現代ビジネスで成果を出すなら、図解を避けることはできません。

図解は相手の理解を助けるだけじゃなく、自分の信頼を高める手段でもあります。だからこそ一枚の図をどう作るかに本気でこだわってほしいですね!

「フォントで信頼と単価が変わる!デザイン初心者のための“印象設計”完全マニュアル」は、フォントの印象がどのように情報の受け手の感情と理解を左右するかを丁寧に解説しており、図解の“見た目で納得させる力”と深く共鳴します。

フォントで信頼と単価が変わる!デザイン初心者のための〝印象設計〟完全マニュアル【2025年版】

キャッシュフローを図解で理解する:お金の流れが一目で分かる

お金の流れは、多くの人にとって分かりにくいテーマです。

資産、収入、負債、支出といった要素を文字で並べられても、すぐに理解するのは難しいでしょう。

しかし、それを図解にすると一瞬で構造が見えてきます。

ここではキャッシュフローを題材にして、図解の効果を体感していきます。

テキストでは難解なお金の4要素(資産・収入・負債・支出)

キャッシュフローを理解するうえで欠かせないのが、資産・収入・負債・支出の4つの要素です。

文章で説明すると「資産とは◯◯」「収入は◯◯」「負債は◯◯」「支出は◯◯」と並びます。

確かに情報としては正しいのですが、初めて学ぶ人にとっては理解しづらい構造になりがちです。

例えば、収入はプラスの要素、支出はマイナスの要素として捉えられます。

しかし文字だけだと「どこから入ってきて、どこに出ていくのか」という流れが想像しにくいのです。

ここで図解を使うと、矢印や枠組みで視覚的に関係を整理できます。

お金の流れを視覚的に表すことで、瞬時に理解が進むのです。

さらに、図解では「位置関係」や「空白」自体が情報として機能します。

資産がある位置、負債がある位置を見比べることで、構造の違いが一目でわかります。

これは文字の説明にはない強みです。

また、図解は情報の優先順位を明確にします。

たとえば収入を大きな矢印、支出を小さな矢印にすることで「どちらが重要か」が直感的に伝わります。

これは会計の専門知識がない人にもわかりやすい設計です。

このパートで押さえておきたいポイントを整理します。

- 資産・収入・負債・支出は文字だけでは複雑に感じやすい

- 図解は位置関係や矢印で流れを直感的に伝える

- 情報の優先順位をデザインで示すことで理解度が高まる

文字の羅列では難解なお金の構造も、図解すれば誰でも理解できる形に変わるのです。

貧乏な人のキャッシュフローを図解するとどう見えるか

貧乏な人のキャッシュフローは、収入と支出がほぼ同じで、手元に残るお金がごくわずかです。

文章で説明すると「収入18万円、支出15万円、残り3万円」と表現されますが、これだけでは実態が伝わりにくいでしょう。

図解を用いると、その構造が一目で理解できるようになります。

収入から支出へと直線的に流れる矢印が描かれ、残りが小さく表示されることで「余裕のなさ」が直感的に伝わります。

文章では数回読み返さなければ理解できない内容が、図解なら一瞬で伝わるのです。

さらに図解では「存在しないもの」すら情報として示せます。

例えば資産の枠が空欄になっていれば、「この人には資産がない」という事実がすぐに伝わります。

これは文字では表現しにくいポイントです。

色やデザインも理解を助けます。

たとえば労働収入を灰色で描けば「重たい・しんどい」という印象を与えられます。

残りの3万円をオレンジで示せば「かろうじて動かせるお金」であることが強調されます。

視覚的な演出が、感情とともに理解を深めるのです。

ビジネスの現場でも、こうした図解は説得力を持ちます。

「このままでは将来資産が増えない」と示すスライドは、文字よりもはるかに心に響きます。

強いメッセージ性がありながら、相手に冷静な判断を促せるのが図解の魅力です。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 貧乏な人のキャッシュフローは収入と支出が直結している

- 資産の枠が空白になることで「持っていない」ことが直感的に伝わる

- 色や矢印の強調で、生活の厳しさを一瞬で表現できる

図解は「生活が苦しい現状」を数字以上にリアルに伝える手段なのです。

中流層のキャッシュフロー:文字と図での理解度の差

中流層のキャッシュフローは、貧乏な人よりも収入が多い分だけ余裕があります。

例えば収入が30万円あり、生活費に15万円を使い、さらに住宅ローンや車のローンを毎月返済しているという状況です。

文章で表すと「収入は労働による30万円、支出は生活費15万円+ローン返済、残りはわずか」といった説明になります。

しかし、これだけの文字情報では「なぜお金が残らないのか」が直感的に理解しにくいのです。

ここで図解を用いると、収入から支出に加えて負債が資金を吸い取っている構造が一目で把握できます。

ローンやクレジットカードなど、実際には資産であるはずのものが「支払いの負担」として流れを阻害している様子がはっきりと示されるのです。

図解では「お金がどこに消えているのか」が即座に理解できます。

文章では伝わりにくい「負債の影響」が矢印や色分けによって明確になるからです。

また、図解を見た人は「支出は増えているのに、動かせるお金は増えていない」という矛盾にすぐ気づきます。

これが中流層が陥りやすい典型的な状況です。

文字説明では「支出が増えている」と書かれていても、なぜ増えているのか、何が影響しているのかを正確にイメージできません。

図解ならば「原因と結果の関係」が一枚で理解できるのです。

ここで押さえておきたいポイントをまとめます。

- 中流層は収入が増えても負債によって自由なお金が減る

- 文章では伝わりにくい「負債の影響」を図解で明示できる

- 図解は原因と結果を同時に見せ、理解を深める

図解を使えば、中流層のキャッシュフローの落とし穴を直感的に理解できるようになります。

お金持ちのキャッシュフローを可視化する意味

お金持ちのキャッシュフローは、貧乏な人や中流層とは明確に異なります。

労働収入に加え、資産からの収入があることで、お金が循環しながら増えていく仕組みを持っているのです。

例えば、生活費を支払いながら余剰資金を投資や事業に回し、その資産がさらに収入を生み出すという流れです。

文字で説明すると「資産からの収入を活用し、支出を抑えつつ再投資し、資産が増える」といった形になります。

しかし文章だけではピンとこない人も多いでしょう。

そこで図解を用いると、資産からの矢印が収入を増やし、それが再び資産へと循環していく様子が直感的に理解できます。

お金がループして増えていく仕組みが、一目で見えるのです。

さらに図解では、資産の部分をオレンジなどの目立つ色で示すことで「ここが成長の源泉だ」と伝えられます。

色の強調によって、相手にとって最も重要な要素が自然と目に入るのです。

お金持ちは「資産を育てる仕組み」を持っているという本質が、図解を通じてスッと理解できます。

また、比較図を使うとさらに効果的です。

貧乏な人・中流層・お金持ちの3つを並べて見せれば、「どこが違うのか」が視覚的に整理されます。

文章では伝わりにくい違いも、図解なら直感的に把握できるのです。

ここでの要点を整理します。

- お金持ちは資産から収入を生み出す仕組みを持っている

- 図解は「お金が循環して増える」流れを一目で伝える

- 比較図を使うことで層ごとの違いが鮮明になる

文章では理解しにくい「資産を育てる仕組み」も、図解を使えば誰でも納得できる形に変わります。

お金持ちの仕組みを図解すると「資産が収入を生み出す」という核心が見えるんです。だから理解が深まって行動にもつながりやすいんですよ!

「バナー模写の基本から進め方、おすすめサイト、効果的なステップアップ方法までを体系的に解説」している記事は、デザインの“練習→表現力アップ→理解を可視化する力”という流れをつくる観点で、図解デザインの実践例として参考になります。

【保存版】バナー模写入門|Photoshop初心者が最短で案件獲得レベルになる練習法

視覚化が理解を深める仕組み

図解が有効なのは、単に見た目がきれいだからではありません。

人間の脳の仕組みに合っているからこそ、理解を飛躍的に高めることができるのです。

この章では、なぜ視覚化が記憶や理解を助けるのか、その根拠を整理していきます。

人は言葉よりも視覚情報で記憶する

人間は情報を記憶するとき、言葉ではなく映像や情景として保存する傾向があります。

たとえば旅行を思い出すとき、頭に浮かぶのは会話の文章ではなく、現地の風景や建物の姿ではないでしょうか。

これは、脳が「視覚的な情報」を優先的に処理する仕組みを持っているからです。

同じことがビジネスの情報伝達にも当てはまります。

文字で説明された会計データよりも、グラフやチャートで示されたデータの方が圧倒的に記憶に残ります。

一目で全体像を捉えられるからこそ、理解度が深まるのです。

視覚情報は「忘れにくく、思い出しやすい」特徴を持っています。

また、情報を視覚的に整理することで、複雑な内容もシンプルに整理されます。

人は一度に多くの情報を処理するのが苦手ですが、図解ならば「位置関係」や「矢印」で自然と構造を把握できるのです。

この特性は教育やプレゼンの現場でも活かされています。

たとえば学校の授業で、黒板に図を描く先生の説明はわかりやすく感じませんか?

それは、脳が視覚的な手がかりを使って情報を整理しているからです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 人間は映像や情景で記憶する傾向がある

- 図解は複雑な内容をシンプルに整理できる

- 視覚情報は忘れにくく思い出しやすい

図解は「理解させる」だけでなく「記憶に残す」ことにも直結するのです。

図解が構造と印象を同時に伝える理由

図解の大きな特徴は、情報の「構造」と「印象」を同時に届けられる点にあります。

文章では構造を説明できても、そこから受ける感情やニュアンスまでは伝わりにくいのです。

例えば「資産が増える」と文章で書いても、読者の頭に浮かぶイメージは人それぞれです。

しかし、資産を大きなオレンジの枠で表し、そこに矢印で収入が流れ込む図を見せれば、「資産が成長している」という印象を全員に同じ形で伝えられます。

図解は構造的な情報と、感覚的な印象を同時に設計できるのです。

さらに、図解は情報の「強弱」も明確に示せます。

矢印を太く描けば「重要な流れ」、薄い色で描けば「補足的な要素」という具合に、視覚的な差でメッセージをコントロールできます。

これはビジネス現場で大きな意味を持ちます。

提案資料や営業スライドでは、単に正確な情報を伝えるだけでなく、「どう感じてもらうか」が意思決定を左右するからです。

また、図解は相手の集中力を引きつけます。

長い文章よりも、強調された矢印や色分けの方が目を引きやすいからです。

結果として、相手の頭に強く残るプレゼンを実現できます。

ここでの重要なポイントをまとめます。

- 図解は情報の構造と印象を同時に伝えることができる

- 矢印や色分けで情報の強弱をコントロールできる

- 印象設計が相手の意思決定を左右する

図解は「何を伝えるか」だけでなく、「どう伝わるか」までをデザインできる手法なのです。

色・形・矢印がもたらす心理効果

図解は単なる情報整理の道具ではなく、心理的なメッセージを伝える手段でもあります。

色・形・矢印といったデザイン要素は、人の感情や直感に直接作用するのです。

例えば、赤色は「注意」「危険」といった印象を与えます。

逆に緑や青は「安心」「安定」をイメージさせる色です。

資産をオレンジや黄色で示せば、「成長」や「希望」といったポジティブな感覚を強調できます。

形も重要です。

丸は「柔らかさ」「安心感」、四角は「安定」「堅実さ」を印象づけます。

矢印は「方向性」や「動き」を即座に伝え、情報を流れとして認識させる役割を持ちます。

これらの要素を意図的に設計することで、見る人の感情を動かす図解が作れるのです。

ビジネスの現場では、この心理効果が成果に直結します。

「行動してほしい方向」を矢印で示したり、「強調したい成果」を色で目立たせたりすることで、説得力を格段に高められるのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 色は感情に影響を与える(赤=注意、青=安定など)

- 形は印象をコントロールする(丸=柔らかさ、四角=堅実さ)

- 矢印は方向性や動きを直感的に伝える

図解における色・形・矢印の選択は、単なるデザインではなく「心理設計」そのものなのです。

図解は情報を見やすくするだけじゃなく、見る人の感情や直感に働きかけます。だから「色・形・矢印」をどう選ぶかがめちゃくちゃ大事なんです!

「Instagramのストーリーズが見られない原因はデザインにあり!具体的なポイントを3万フォロワーのプロが伝授」は、視覚表現・情報整理の観点から“見せ方の最適化”をテーマにしており、本章で触れている視覚化の心理的効果と直接つながります。

Instagramのストーリーズが見られない原因はデザインにあり!具体的なポイントを3万フォロワーのプロが伝授

分かりやすさを生む図解デザインの実践法

図解を活用するうえで大切なのは、ただ「絵にすること」ではありません。

目的に合わせた表現方法を選び、伝えたい情報を最短距離で届ける工夫が必要です。

この章では、図解を作る際に意識すべき具体的な実践法を紹介していきます。

目的別に選ぶべき図(円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフ)

図解と一口にいっても、その種類はさまざまです。

代表的なものとして「円グラフ」「棒グラフ」「折れ線グラフ」があります。

それぞれが持つ特性を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

例えば、円グラフは「割合を見せる」のに最適です。

100%の中でどの要素がどれくらいを占めているのかを一目で伝えられるため、構成比を示すときに効果を発揮します。

棒グラフは「比較を示す」のに有効です。

売上や成長率など、複数のデータを並べて相対的に理解させたいときに適しています。

折れ線グラフは「変化や推移を伝える」のに向いている手法です。

特に右肩上がりや下落傾向といったトレンドを示したいときに効果的です。

どの図を選ぶかで「伝わる印象」はまったく変わります。

誤った図を使えば、正しい情報であっても誤解を招く可能性があります。

だからこそ、目的に応じて最適な図を選ぶことが欠かせないのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 円グラフは「割合」を伝えるのに強い

- 棒グラフは「比較」を示すのに向いている

- 折れ線グラフは「変化や推移」を表現するのに最適

図解を使うときは、「この情報は何を一番伝えたいのか」を軸にして図を選びましょう。

強調したい情報を一目で伝えるレイアウト術

図解を作るときに最も意識すべきなのは、どの情報を「一番見せたいか」です。

全ての情報を均等に配置してしまうと、結局どこが重要なのかが伝わりません。

レイアウトを工夫することで、強調したい部分を自然に目立たせることができます。

例えば、中央に大きな図形を配置すれば「ここがメインだ」と直感的に伝わります。

逆に補足的な情報は小さく端に置くことで、優先度の低さを示すことができます。

色の使い分けも効果的です。

メイン情報を鮮やかな色で示し、その他をグレーで抑えると、視線は自然と重要な部分に集まります。

これは人間の脳が「コントラストの強いもの」に注意を向ける性質を持っているからです。

矢印や線の太さで情報の重みを表現するのも有効です。

太い矢印は「強い流れ」、細い矢印は「弱い流れ」として認識されます。

視覚的な差をつけるだけで、伝えたいニュアンスが一瞬で理解されるのです。

さらに、余白もレイアウトの一部です。

情報同士の距離を広く取ると「別の要素」、近づけると「関連する要素」と認識されます。

余白を戦略的に活用すれば、説明せずとも構造が整理されるのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 強調したい情報は中央や大きな図形で目立たせる

- 色のコントラストで視線をコントロールする

- 矢印や余白で情報の重みや関係性を示す

図解のレイアウトは単なる配置ではなく、「メッセージを設計する手段」なのです。

情報過多にならない図解の作り方

図解を作るとき、多くの人がやってしまう失敗のひとつが「情報を詰め込みすぎること」です。

要素を盛り込みすぎると、かえって複雑になり、理解を妨げてしまいます。

大切なのは「見る人に何を一番伝えたいか」を決めることです。

その目的に直結しない情報は、思い切って削る勇気が必要です。

シンプルさこそが、図解の最大の強みだからです。

例えば、売上推移を示すときに、細かい日ごとのデータを全部入れてしまうとグラフはごちゃごちゃします。

そこで月単位に整理すれば、全体のトレンドが一目でわかるシンプルな図解に変わります。

図解は「削ぎ落とす作業」を通じて洗練されるのです。

また、補足情報は脚注や別資料にまとめる方法もあります。

1枚の図にすべてを詰め込むのではなく、主役と脇役を分ける意識が重要です。

さらに、色やフォントの使いすぎにも注意が必要です。

あまりにカラフルすぎると視線が散り、どこを見ればいいのか分からなくなります。

使う色は2~3色に抑えるのが基本です。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 伝えたい情報を1つに絞ることでシンプルにできる

- 不要な情報は削ぎ落とし、補足は別に分ける

- 色やフォントは少なくして視線を集中させる

図解は情報を詰め込むほど良いわけではありません。

シンプルであるほど、伝わる力が強くなるのです。

図解って「足す」より「削る」ほうが大事なんです。シンプルに整理することで、相手の理解度が一気に上がりますよ!

営業や発信で成果を上げる図解活用術

図解は学習や理解を助けるだけでなく、ビジネスの現場で直接的な成果を生み出す強力な武器になります。

特に営業資料やSNS発信の場面では、「図解があるかないか」で相手の反応が大きく変わります。

この章では、図解を実際の活動にどう活かすかを具体的に解説します。

提案資料で相手を納得させる図解テクニック

営業やプレゼンの場面で、図解は相手を短時間で納得させる決め手となります。

複雑なビジネスモデルや施策を文字だけで説明すると、聞き手は途中で理解を諦めてしまうことがあります。

しかし図解を使えば、情報の全体像とポイントを一瞬で示すことができるのです。

例えば「この施策を導入すると売上が増える」という説明をするとき。

文字だけなら「本当にそうなるのか?」と疑念を抱かれるかもしれません。

そこで「現状→改善策→成果」の流れを矢印で示せば、説得力が格段に増します。

図解は「ストーリー」を一枚で語れるツールなのです。

また、相手が意思決定者である場合、時間をかけずに理解してもらうことが求められます。

短時間で「要するにこういうことだ」と伝えられる資料は、それだけで評価が高まります。

さらに、図解は記憶にも残りやすいため、会議後に振り返っても内容を思い出してもらいやすくなります。

これは商談の成約率を高めるうえでも大きなメリットです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 営業資料で図解を使うと短時間で納得させられる

- 矢印や流れを使えば「ストーリー」を一枚で表現できる

- 図解は会議後の記憶にも残りやすく、成果につながる

営業やプレゼンで成功する人は、例外なく「図解を巧みに使っている人」なのです。

SNS・動画発信で図解を使うメリット

SNSや動画コンテンツにおいても、図解は非常に効果的です。

情報が大量に流れるSNSでは、文字だけの投稿はスルーされがちですが、図解が加わるだけで「保存したい情報」に変わります。

例えばX(旧Twitter)では、文章のスレッドよりも図解付きの投稿がシェアされやすい傾向があります。

ユーザーは「一目で理解できる情報」に価値を感じるからです。

また、YouTube動画での解説も同様です。

画面にテキストを並べるだけでは退屈ですが、図解を入れると視聴者の理解度と集中力が一気に高まります。

図解は「スクロールを止める力」と「視聴を継続させる力」を同時に持っているのです。

さらに、SNSでは拡散性の高さも重要です。

図解はビジュアルとしてのインパクトが強いため、他人に共有されやすく、自然とリーチを拡大していきます。

発信者にとっては、図解があるかないかで「フォロワーに与える信頼感」も変わります。

整理された情報を提供できる人は、専門家やプロとしての印象を持たれるのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 図解はSNS投稿を「保存・シェアされやすい情報」に変える

- 動画解説に図解を入れると理解度と集中力が高まる

- 図解は拡散性と専門性を同時に高める武器になる

SNSや動画で成果を出したいなら、図解を取り入れることは必須だといえるでしょう。

営業突破口として図解が効く理由

営業の現場では、相手の心を動かすきっかけを作れるかどうかが勝敗を分けます。

図解は、その突破口を開く強力なツールになります。

なぜなら、人は「イメージできないものには納得できない」からです。

どれだけ言葉で説明しても、相手の頭に具体的なイメージが浮かばなければ意思決定は進みません。

そこで図解を提示すると、「こういう流れになるのか」「こう改善されるのか」と直感的に理解が進みます。

一瞬でイメージが形になり、疑念が消えるのです。

図解は「納得の瞬間」を作り出す装置といえます。

さらに、営業相手が複数人いる場合にも図解は有効です。

文章での説明は解釈が人によって異なりますが、図解は共通のビジュアルとして全員に同じ理解を与えます。

これにより、会議やプレゼンで合意形成がスムーズに進むのです。

また、図解がある資料は「再利用」されやすい特徴もあります。

担当者が上司に説明するときにも使えるため、社内で話が通りやすくなるのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 営業において図解は「納得の瞬間」を作る

- 複数人の相手にも共通理解を与える

- 図解は資料の再利用を促し、提案が通りやすくなる

図解を活用することで、営業は単なる説明から「納得を生む対話」へと変わるのです。

営業って結局「イメージを共有できるか」が勝負です。図解はその壁を一瞬で壊せるから、提案が通りやすくなるんですよ!

図解デザインを学ぶ意義と実践の価値

図解は「わかりやすさ」を高めるだけでなく、ビジネスや学習の成果を大きく変える力を持っています。

学ぶことで得られる価値は、単なるスキル以上に広がっていくのです。

この章では、図解デザインを学ぶ意義と、その実践がもたらす効果について整理します。

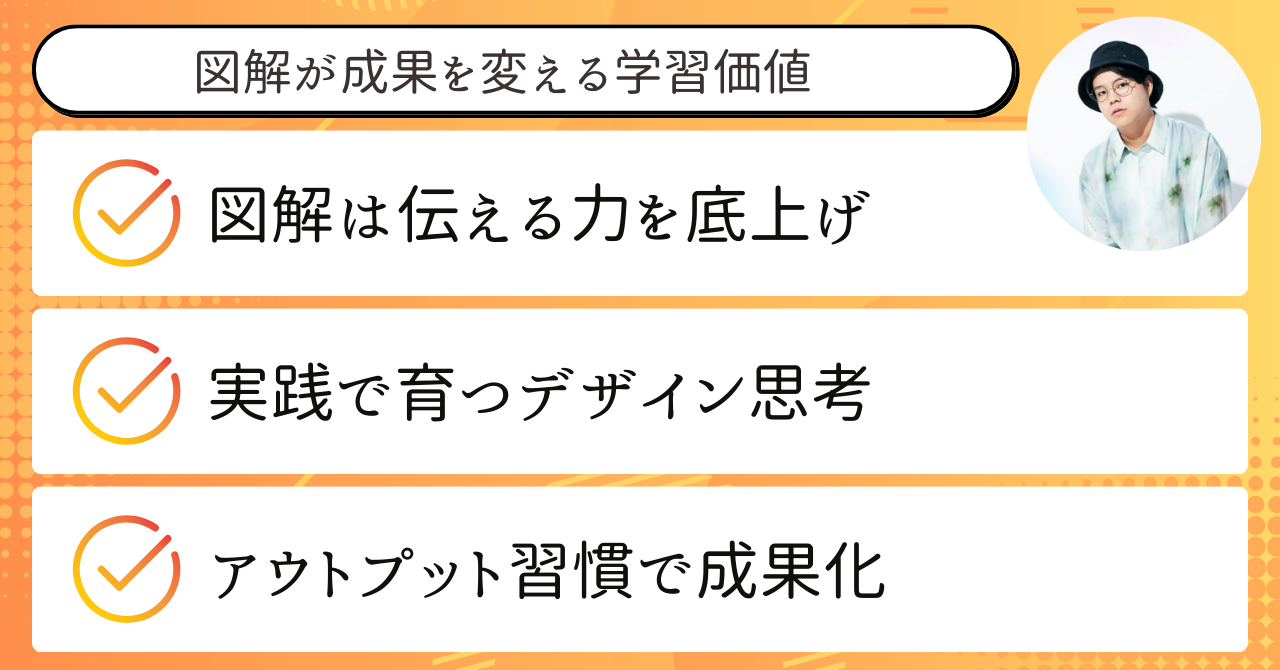

図解は「伝える力」を底上げするスキル

図解を学ぶことの最大の意義は、「伝える力」を根本から底上げできる点にあります。

文章や会話だけでは届きにくい内容を、図解は一瞬で相手の頭に届けてくれます。

例えば、難しい会計の仕組みや抽象的なビジネスモデル。

これらを文章で説明すると時間も労力もかかりますが、図解にすれば数秒で理解してもらえます。

図解は「理解のスピード」を加速させ、「誤解」を防ぐ手段なのです。

また、図解を使える人は「説明がうまい人」という評価を得やすくなります。

これは職場やクライアントとの信頼関係を築くうえで大きなアドバンテージです。

さらに、図解は自分自身の思考整理にも役立ちます。

頭の中で曖昧だった情報が、図に落とし込むことでクリアになり、論理的な考え方が自然と身につくのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 図解は「伝える力」を根本から強化する

- 理解のスピードを加速させ、誤解を防ぐ

- 思考整理にも役立ち、論理性を高める

図解を学ぶことは、プレゼンや営業に限らず、あらゆる場面で成果につながる普遍的なスキルといえるでしょう。

実践を通じて身につくデザイン思考

図解を学ぶ過程で得られるのは、単なるデザインスキルだけではありません。

「どう表現すれば相手に伝わるか」を考えるデザイン思考が自然と身についていきます。

例えば、同じデータを示す場合でも、目的が「割合を見せたい」のか「推移を伝えたい」のかで選ぶ図は変わります。

このように「目的から逆算して表現を選ぶ思考法」は、図解以外の領域でも応用可能です。

デザイン思考は「伝える手段を意図的に選ぶ力」を育てるのです。

実践を重ねると、「この情報はどう見せたら一番効果的か?」を常に意識するようになります。

これはプレゼン資料やSNS発信だけでなく、日常のコミュニケーションにも役立ちます。

また、デザイン思考は「ユーザー目線」を育てます。

自分が伝えたいことではなく、「相手がどう受け取るか」を中心に考える習慣が身につくのです。

これはビジネスにおいて極めて重要な視点です。

マーケティングや商品設計においても、相手の認識や印象を意識できる人は成果を出しやすくなります。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 図解を通じて「目的から逆算する思考法」が身につく

- ユーザー目線で「相手がどう受け取るか」を考える習慣が育つ

- デザイン思考はビジネス全般に応用できるスキルになる

図解の実践を繰り返すことは、単なる表現技術を超えて「伝わる仕組みを設計する力」を養うトレーニングなのです。

学んだ知識を成果に変えるアウトプット習慣

図解デザインを学ぶだけでは、実際の成果にはつながりません。

重要なのは「学んだらすぐにアウトプットする習慣」を持つことです。

例えば、新しく知ったフレームワークや考え方を、その日のうちに図解にしてみる。

SNSで共有したり、仲間に見せたりすることで、知識が「使えるスキル」として定着していきます。

アウトプットを繰り返すことで、図解力は実践知へと進化します。

また、アウトプットをすることでフィードバックを得られるのも大きなメリットです。

自分ではわかりやすく作ったつもりでも、相手にとっては理解しにくい部分があるかもしれません。

その改善を重ねることで、図解の質はどんどん高まります。

さらに、継続してアウトプットを行うと「ストック資産」として積み上がっていきます。

過去に作った図解がポートフォリオとなり、営業や発信の武器になるのです。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 学んだ知識はすぐにアウトプットして定着させる

- フィードバックを受けて改善することで図解力が伸びる

- アウトプットの積み重ねが資産となり、成果につながる

図解はインプットだけでは身につきません。

アウトプットを習慣化することで、初めて成果を生む力になるのです。

図解は学んで終わりじゃなくて、実際に使ってこそ意味があります。小さなアウトプットを積み重ねることが成果につながるんです!

まとめ:図解の力を活かして成果を最大化する

ここまで見てきたように、図解は単なる装飾ではなく、「伝える力を劇的に高める武器」です。

歴史的な事例から現代のビジネスシーンまで、図解は人の理解と行動を動かしてきました。

貧乏な人・中流層・お金持ちのキャッシュフローを比較すれば、その違いが一目で理解できます。

色や矢印、形を工夫すれば、情報に込めたい印象や感情まで伝えられます。

図解は「理解」「記憶」「納得」を同時に生む最強の手法なのです。

さらに、営業資料やSNS発信に活用すれば、成果に直結します。

相手の頭に残りやすく、行動につなげるきっかけを作れるからです。

そして図解を学ぶことは、「伝える力」を強化するだけでなく、自分自身の思考を整理し、論理性を磨くプロセスでもあります。

学んだことをアウトプットし続ければ、図解はストック資産として積み上がり、長期的に成果を生み出します。

ここでの重要なポイントを整理します。

- 図解は理解・記憶・納得を同時に生み出す

- 営業や発信で成果を上げる突破口になる

- 学びをアウトプットすることで成果に変わる

図解の力を活かすことは、情報発信者・ビジネスパーソンにとって欠かせないスキルです。

あなたも今日から図解を取り入れて、成果を最大化してみませんか?

ゼロから学ぶデザイン講座|プロの指導で着実にスキルアップ【Design Hacks】

コンドウハルキさんが講師を務めるBrain講座

「ゼロから学ぶデザイン講座|Design Hacks」

は、初心者から案件獲得までを体系的に学べる、実践型のデザイン講座です。

独学では挫折しやすいデザイン学習を、プロのフィードバックや無制限の質問サポートを受けながら進めることができます。

- 初心者でも安心!体系的に学べるデザイン基礎講座

- Photoshop・Illustratorの操作を動画でわかりやすく解説

- 回数無制限の質問サポートでつまづきを解消

- 課題添削で実力が着実に身につく

- ポートフォリオ作成や案件獲得方法まで網羅

- 副業・キャリアアップにも役立つスキルを習得可能

- デザイン未経験者でも最短ルートで学習できる環境

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。