Brainメディア運営部です!

今回は、1000人以上が参加したWebデザインスクールを運営する、

出永紘己(いでなが ひろき)さんに情報提供していただきました。

まずは、出永さんのプロフィールについて、紹介させていただきます。

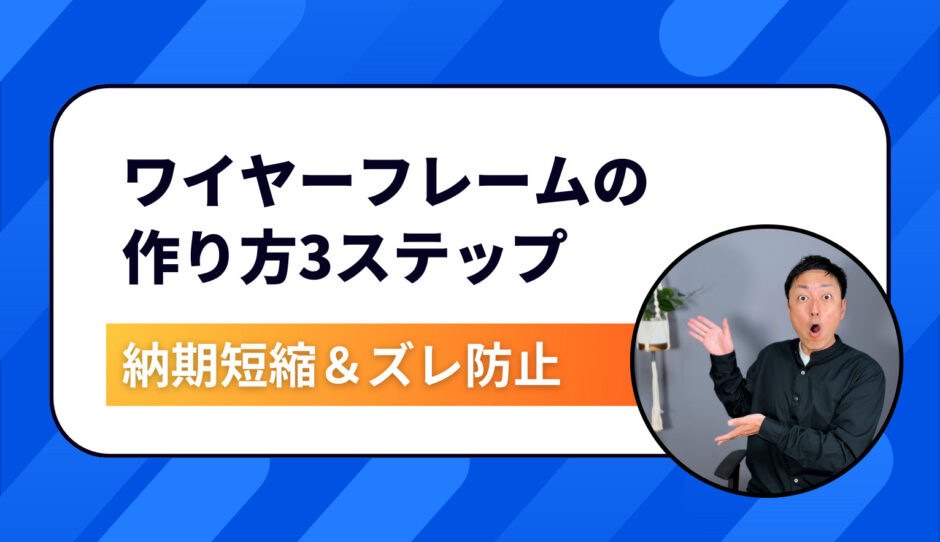

「ワイヤーフレームって本当に必要なの?」

Webデザインを学び始めた人なら、

一度はそう思ったことがあるかもしれません。

結論から言うと、ワイヤーフレームは

プロの現場で必ず使われる必須の工程です。

なぜなら、ワイヤーフレームは〝デザイン前の下書き〟として、

お客様の要望と制作者の認識を揃える役割を果たすからです。

この工程を省いてしまうと、完成後に「イメージと違う」と言われて、

修正や作り直しが必要になり、大きな負担が発生します。

逆に、最初に方向性を確認しておけば、作業はスムーズに進み、

時間もコストも節約できます。

例えばAdobe XDなら、白黒でシンプルにワイヤーフレームを作成し、

そのままデザインまで進めることも可能です。

現役のフリーランスWebデザイナーも「まずXDでワイヤーフレームを作り、

OKならデザインへ進む」という流れを徹底しています。

こうした工程を挟むことで、制作スピードが上がるだけでなく、

お客様からの信頼も獲得できるのです。

さらに、ワイヤーフレームは初心者の学習にも最適です。

自分のポートフォリオや練習用サイトで取り組めば、

レイアウトや情報設計の基礎を効率的に習得できます。

大事なのは「完璧さよりも、まず作って提出すること」です。

早く出すことでフィードバックがもらえ、改善点が明確になり、

成長スピードも加速します。

この記事では、ワイヤーフレームの基本からおすすめツール、

作り方のステップ、効率化のコツまでを整理して解説します。

初心者からフリーランスまで、すぐに実践できる内容になっていますので、

ぜひ最後までご覧ください。

目次

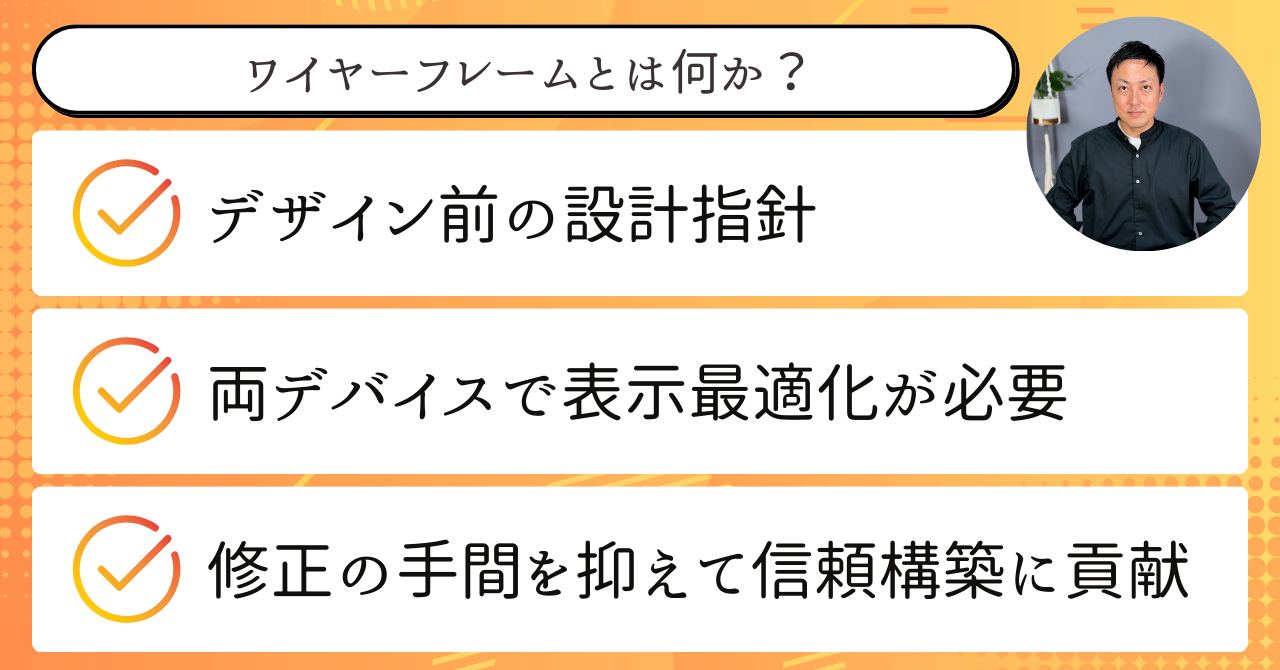

ワイヤーフレームとは何か?初心者でもわかる基礎知識

ワイヤーフレームは、Webサイト制作における

〝設計図〟のような存在です。

デザインを作り込む前に、全体のレイアウトや情報の流れを確認するために用いられます。

完成前に方向性を固めておくことで、

手戻りを最小限に抑えることが可能です。

この段階を飛ばすと、お客様の要望と制作者のイメージに

ズレが生まれやすくなります。

その結果、修正や作り直しが必要になり、

時間やコストが余計にかかるケースも珍しくありません。

〝デザイン前の下書き〟としての役割

ワイヤーフレームの最大の役割は、デザイン前の下書きとして

方向性を示すことです。

ここでレイアウトを確認しておけば、

後から大きな修正を加える必要がなくなります。

たとえば、トップページのメインビジュアルを上に配置するか、

下に配置するかといった判断も、この段階で決められます。

一度デザインを仕上げてから位置を変えるより、

ワイヤーフレームで修正したほうが圧倒的に効率的です。

また、文章や画像の配置もここで確認します。

お客様から要望をヒアリングしながら「この順番で良いか」

「この情報は必要か」と整理していきます。

これにより、情報の優先順位が明確になり、

ユーザーにとって分かりやすいサイト構成が実現できます。

制作者にとっても方向性を固める土台となるため、

デザイン作業に入る前の安心材料となります。

さらに、チームで制作を行う場合も、

ワイヤーフレームが共通認識として役立ちます。

たとえばデザイナーとコーダーが別の人であっても、

同じワイヤーフレームを参照することで意思疎通がスムーズになります。

結果として、制作工程全体のスピードと精度が高まるのです。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- ワイヤーフレームはデザイン前の下書きとして機能する

- 大きな修正を防ぎ、作業効率を高める効果がある

- 情報の優先順位を整理しやすくなる

つまり、ワイヤーフレームは単なる準備ではなく、

制作全体を支える〝基盤〟なのです。

PC・スマホ両方のレイアウト確認が欠かせない理由

Webサイトを制作するとき、多くの方が

PC画面での見え方を基準に考えがちです。

しかし現在では、アクセスの大半がスマートフォン経由であることを

忘れてはいけません。

スマホで見づらいサイトは、

ユーザーがすぐに離脱する大きな原因になります。

たとえば文字サイズが小さい、ボタンが押しづらい、

画像がはみ出して表示されるなどの問題です。

こうした不具合は、

ワイヤーフレーム段階で確認しておけば未然に防げます。

PCとスマホ両方のレイアウトを設計することで、

ユーザー体験は格段に向上します。

特にECサイトやサービスサイトでは、

スマホから購入・申し込みされるケースが非常に多いため、

モバイルでの見え方は収益に直結します。

また、PCとスマホで見せ方を変える工夫も必要です。

PCでは横幅を広く使って情報を整理できる一方、

スマホは縦長の画面で限られたスペースしかありません。

ワイヤーフレームで両方を作成することで、

適切な情報の優先順位を決められるのです。

さらに、スマホとPCで操作感が異なる点にも注意が必要です。

例えば、ホバー動作はPCでは機能しますが、

スマホでは再現できません。

こうした制約をあらかじめワイヤーフレームに盛り込むことで、

後のデザインや実装がスムーズになります。

結果的に「誰にとっても見やすく使いやすいサイト」を設計できるのが、

両方のレイアウトを確認する大きな理由です。

ここまでの内容を整理すると次のようになります。

- スマホからのアクセスが主流なので必ず両方を作成する必要がある

- 画面幅や操作性の違いを事前に確認できる

- 情報の優先順位を整理する上でも役立つ

つまり、PCとスマホの両方を考慮したワイヤーフレームがなければ、

ユーザー目線の設計は実現できないのです。

お客様との認識を合わせるための重要なツール

ワイヤーフレームの大きな役割のひとつが、

お客様と制作者の認識を一致させることです。

お客様はWebサイトの完成イメージを頭の中で思い描いていますが、

そのイメージは制作者とは異なる場合が多くあります。

言葉だけで伝え合うと、「思っていたものと違う」

というズレが発生しやすいのです。

そこで活躍するのがワイヤーフレームです。

画面上で構成を確認できることで、抽象的な会話から

具体的な形を共有する段階へ進めます。

例えば「この部分にお問い合わせボタンが欲しい」という要望も、

ワイヤーフレーム上なら即座に反映できます。

逆に、完成したデザインで修正を依頼されると、

多くの時間とコストがかかってしまいます。

初期段階でズレをなくすことが、

後の満足度を大きく左右するのです。

さらに、お客様との認識を合わせる過程は、

信頼関係を築く上でも重要です。

「自分の意見を取り入れてもらえている」と感じてもらえれば、

制作の進行がスムーズになりやすいからです。

また、修正を早い段階で行えることで、

「追加料金が発生するポイント」も明確になります。

このように、ワイヤーフレームを使った認識共有は、

時間の節約と信頼関係構築の両面で効果的なのです。

さらに、クライアント自身がWeb制作に詳しくない場合も多いため、

視覚的に伝えることは不可欠です。

制作者にとって当たり前のことでも、

一般の方にとっては理解が難しいケースは少なくありません。

ワイヤーフレームを提示することで、

双方が同じ基準を持ち、円滑に進められるのです。

ここまでを整理すると次のようになります。

- 言葉だけでは伝わりにくい内容を具体化できる

- お客様と制作者の認識ズレを最小化できる

- 信頼関係を築きながら効率的に制作を進められる

つまり、ワイヤーフレームは単なる下書きではなく、

お客様と制作者をつなぐ架け橋なのです。

認識合わせは早いほど楽になります。

ワイヤーフレームで可視化し、言葉のズレを先に潰しましょう。

修正は初期に、小さく、具体的に!

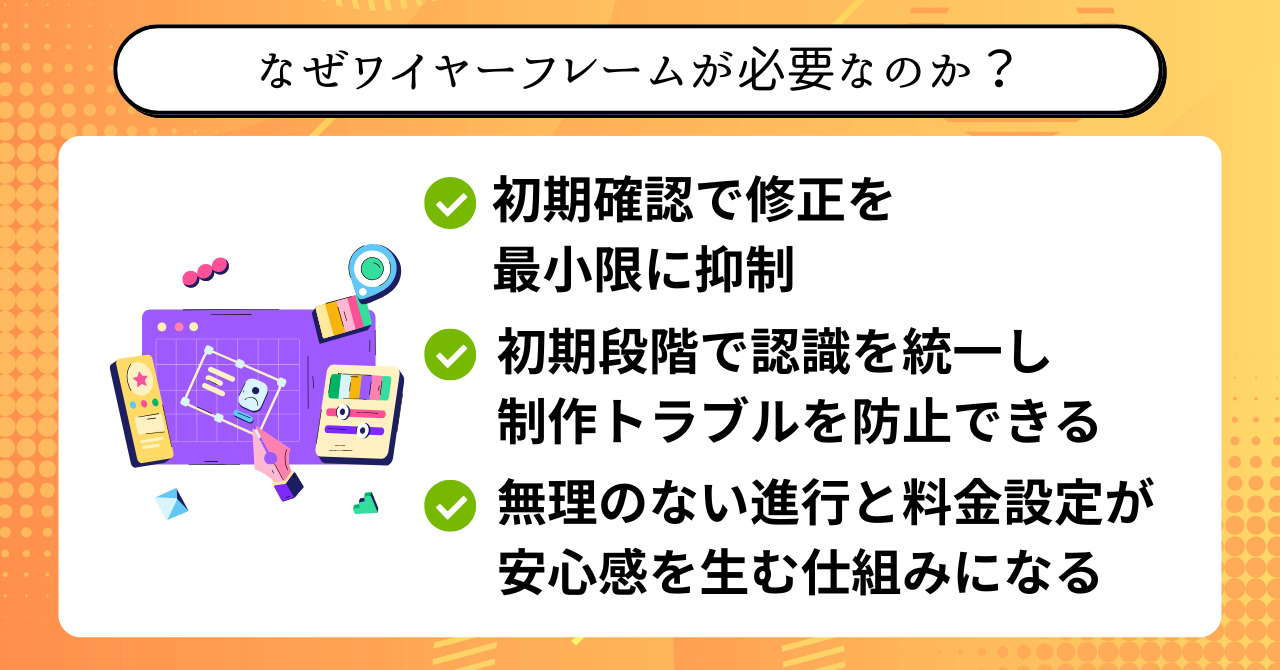

なぜワイヤーフレームが必要なのか?現場での実体験から解説

ワイヤーフレームは単なる下書きではなく、

制作全体をスムーズに進めるための重要な工程です。

現場の実体験からも、

ワイヤーフレームがあるかどうかで成果は大きく変わるとわかっています。

特にお客様との認識違いを防ぐうえで、この確認プロセスは欠かせません。

また、制作途中の大きな修正を避けることで、コスト削減にも直結します。

効率化と信頼構築の両面を支えるのが、ワイヤーフレームの最大の価値なのです。

手戻りを防ぎ、作業を効率化するため

Webサイト制作では、途中で大きな修正が入ると

作業全体が停滞してしまいます。

ワイヤーフレームを導入する目的のひとつは、手戻りを防ぐことです。

完成後に「ここは違う」と言われると、

一から作り直しになるケースもあります。

しかし、事前に方向性を確認しておけば、

修正は小さく済ませられるのです。

この差は、制作者にとってもお客様にとっても非常に大きな意味を持ちます。

例えば、トップページのレイアウトを変更するだけでも、

デザインとコーディングをやり直す必要があります。

その結果、納期が延びるだけでなく、追加費用が発生することもあります。

ですが、ワイヤーフレームで早めに確認できれば、

大きなトラブルを避けられるのです。

制作者は精神的な余裕を持って作業でき、

お客様も安心して依頼を進められます。

まさに、効率化と信頼性を同時に高める仕組みと言えるでしょう。

- ワイヤーフレームは大きな修正を防ぐ予防策になる

- 手戻りを減らすことで効率化につながる

- 制作者とお客様双方に安心をもたらす

つまり、手戻りを防ぐための第一歩こそが、

ワイヤーフレームの活用なのです。

お客様に方向性を早めに確認してもらうメリット

ワイヤーフレームを制作段階で共有することで、

お客様に早い段階で方向性を確認してもらえます。

これにより、完成してからの大幅な修正を避けられるのです。

お客様が早めに意見を出せる環境を整えることは、

制作の信頼性を大きく高めるポイントです。

事前に不安や要望を解消しておけば、納品までの流れもスムーズになります。

実際の現場では、完成直前に「思っていたデザインと違う」と

言われるケースが珍しくありません。

しかし、ワイヤーフレームがあればそのリスクを最小限に抑えることができます。

また、お客様自身も完成形をイメージしやすくなるため、

方向性の確認だけでなく、追加の提案や改善点を出しやすくなります。

結果的に、制作側とお客様の双方が安心して進められる関係性を

築けるのです。

これは信頼関係の構築にも直結します。

さらに、方向性を早めに共有することは、

制作のスピードアップにもつながります。

小さな修正で済むからこそ、時間とコストの削減になるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは次の通りです。

- 早い段階で確認してもらうことで大きな修正を防げる

- お客様が意見を出しやすくなる環境を作れる

- 信頼関係と効率的な進行を両立できる

つまり、ワイヤーフレームは効率的な制作を可能にするだけでなく、

お客様との信頼関係を築く重要な役割も果たすのです。

追加要望や料金調整にも柔軟に対応できる理由

ワイヤーフレームを作るもう一つの大きな利点は、

追加要望や料金調整に柔軟に対応できる点です。

完成後に修正を求められると大きな負担になりますが、

設計段階で確認できれば大きなトラブルを避けられます。

「この部分を変更したい」という要望が出たとき、

ワイヤーフレーム上なら短時間で修正可能です。

実装後に修正する場合と比べて、労力もコストも大幅に削減されます。

また、要望が増えることで工数が増える場合には、

料金調整の根拠としても機能します。

お客様も「これ以上は追加費用が発生する」という認識を持ちやすくなるのです。

実際に、ワイヤーフレーム段階で要望をまとめて整理することで、

納得感のある見積もりを提示できます。

これにより、後のトラブルを回避できるのです。

制作者にとっても無理のないスケジュール管理が可能になります。

最初に全体像を把握しておくことで、余計な負担を回避できるからです。

結果的に、お客様にとっても「納得感のある制作プロセス」となり、

満足度が高まります。

このパートで特に意識したいポイントは以下の通りです。

- ワイヤーフレーム上なら要望の修正が容易にできる

- 工数増加を根拠に料金調整が可能になる

- 制作者も無理なくスケジュールを管理できる

つまり、ワイヤーフレームは制作の柔軟性を高めるだけでなく、

料金面でのトラブルを防ぐ保険の役割も果たすのです。

後から大きく直すより、最初に小さく直す方が圧倒的に楽です。

ワイヤーフレームはそのための大切な武器ですよ!

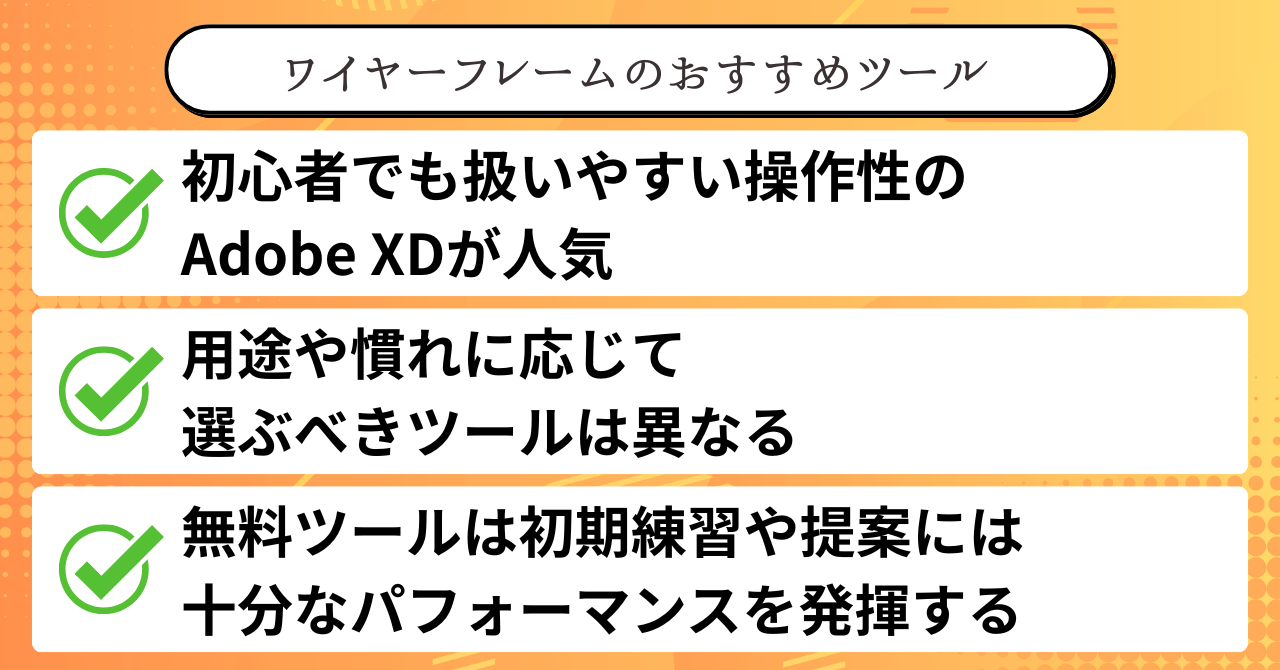

ワイヤーフレーム制作におすすめのツール徹底比較

ワイヤーフレームを作る際には、どのツールを使うかが

効率と成果を大きく左右します。

特に初心者にとっては、

直感的に操作できるツールを選ぶことが重要です。

また、チームで作業を進める場合は、

共有のしやすさや修正の反映スピードも欠かせません。

この記事では、現場でもよく使われている代表的なツールを比較して紹介します。

それぞれの特徴を理解し、

自分の制作スタイルに合ったものを選んでいきましょう。

Adobe XDを選ぶ人が多い理由

ワイヤーフレーム制作で特に人気が高いのが、Adobe XDです。

無料で利用できるプランがあり、初心者でも導入しやすいのが大きな特徴です。

Adobe XDの魅力は、ワイヤーフレームからデザイン制作まで

一気通貫で行える点にあります。

シンプルなワイヤーフレームを作った後、

そのままカラーやフォントを加えて完成デザインに仕上げられるのです。

さらに、共有機能が充実しているため、

制作したワイヤーフレームをお客様やチームメンバーにすぐに確認してもらえます。

実際の現場でも「XDだけでデザインからコーディングまで進める」

という流れが増えてきました。

操作感が直感的で覚えやすく、学習コストが低いのも

初心者におすすめされる理由です。

また、Adobe Creative Cloudを利用している人にとっては、

PhotoshopやIllustratorとの連携もしやすい点が魅力です。

このように、Adobe XDは効率性・共有性・拡張性のバランスが取れたツールとして、

多くのデザイナーに選ばれています。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 無料で使えるため初心者でも導入しやすい

- ワイヤーフレームからデザイン制作まで一貫して行える

- 共有機能が充実し、チームでの利用に最適

つまり、効率的に学びながら制作を進めたい人にとって、

Adobe XDは最適な選択肢のひとつなのです。

Photoshop・Illustrator・Figmaとの違い

ワイヤーフレームを作成できるツールはAdobe XDだけではありません。

PhotoshopやIllustrator、さらには近年人気のFigmaも多くのデザイナーに利用されています。

Photoshopは画像編集に特化したソフトで、

ビジュアル重視のデザインを行う場合に強みを発揮します。

ただし、操作が複雑で学習コストが高いため、

ワイヤーフレームだけに使うのは効率的とは言えません。

Illustratorはベクターデータを扱えるため、

アイコンやロゴを作りながらワイヤーフレームに組み込めるメリットがあります。

ですが、ページ全体の構成確認を行うにはやや不向きです。

一方で、Figmaはブラウザベースで利用でき、

複数人が同時に作業できる協働性が魅力です。

クラウド上でデータが共有されるため、

離れた場所でもリアルタイムに修正が可能です。

特にFigmaは、チーム制作やクライアントとのオンライン共有に適しているため、

リモートワーク環境では欠かせないツールとなっています。

ただし、IllustratorやPhotoshopに慣れている人にとっては、

XDやFigmaのシンプルさが物足りなく感じる場合もあります。

ツールの選択は、最終的に自分がどんなデザインワークを得意とするかで決まります。

また、既存の資産を活かせるかどうかも重要です。

過去に作成したデータがPhotoshop形式であれば、

そのまま流用できるメリットがあります。

それぞれの違いを理解することで、

自分の作業スタイルやクライアントのニーズに合ったツールを選べるのです。

特にこれから学ぶ人は、「共有のしやすさ」「学習コスト」「作業効率」の

3つを基準に選ぶと失敗しません。

ここで押さえておきたいポイントを整理しましょう。

- Photoshopは高度な画像編集が可能だが学習コストが高い

- Illustratorはロゴやアイコン制作に強いが全体構成には不向き

- Figmaはクラウド共有が強みでチーム制作に最適

つまり、どのツールも万能ではなく、

目的や環境に応じて最適なものを選ぶことが大切なのです。

Excelやオンラインツールはどこまで使えるか?

ワイヤーフレーム制作というと専門的なソフトを思い浮かべがちですが、

実はExcelなどの身近なツールでも十分に作成できます。

表形式を活用してレイアウトを整理すれば、

シンプルながらも全体像を把握できるのです。

Excelのメリットは、誰でも使い慣れているため

習得コストがほぼゼロであることです。

セルの幅や高さを調整してパーツを配置すれば、

初心者でも短時間で形にできます。

ただし、Excelはデザイン専用ではないため、

細かい調整やビジュアル的な再現性には限界があります。

そのため、あくまでラフなワイヤーフレーム作成に向いているといえるでしょう。

一方で、オンラインのワイヤーフレーム作成ツールも数多く存在します。

海外製のサービスが多く、テンプレートやドラッグ&ドロップ機能を活用することで、

直感的にレイアウトを作れるのが特徴です。

特に「Mockplus」や「Balsamiq」などのツールは、

初心者でも扱いやすく、短時間で複数のパターンを試せます。

こうしたオンラインツールの強みは、

インストール不要でブラウザ上で作業できる点です。

場所や端末を選ばず作業できるため、学習や実務の両方に適しています。

ただし、日本語対応が弱いツールもあるため、

言語面でハードルを感じる人もいるでしょう。

その場合は、シンプルな機能に絞って使うのがおすすめです。

また、Excelやオンラインツールはあくまで補助的な役割として活用すると効果的です。

本格的なデザイン作業に移行する際には、

Adobe XDやFigmaに切り替えるとスムーズです。

ここで大事なのは、最初から完璧を目指す必要はなく、

手軽に取り組めるツールを使って練習することです。

整理すると次のようになります。

- Excelは習得コストゼロで初心者向け

- オンラインツールは直感的で短時間に作成できる

- ただし本格的なデザイン作業には限界がある

つまり、Excelやオンラインツールは練習や初期提案には最適ですが、

最終的には専門ツールに移行することが成功への近道なのです。

まずは身近なツールから始めれば大丈夫です。

大事なのは作る習慣を身につけ、

徐々にステップアップしていくことですよ!

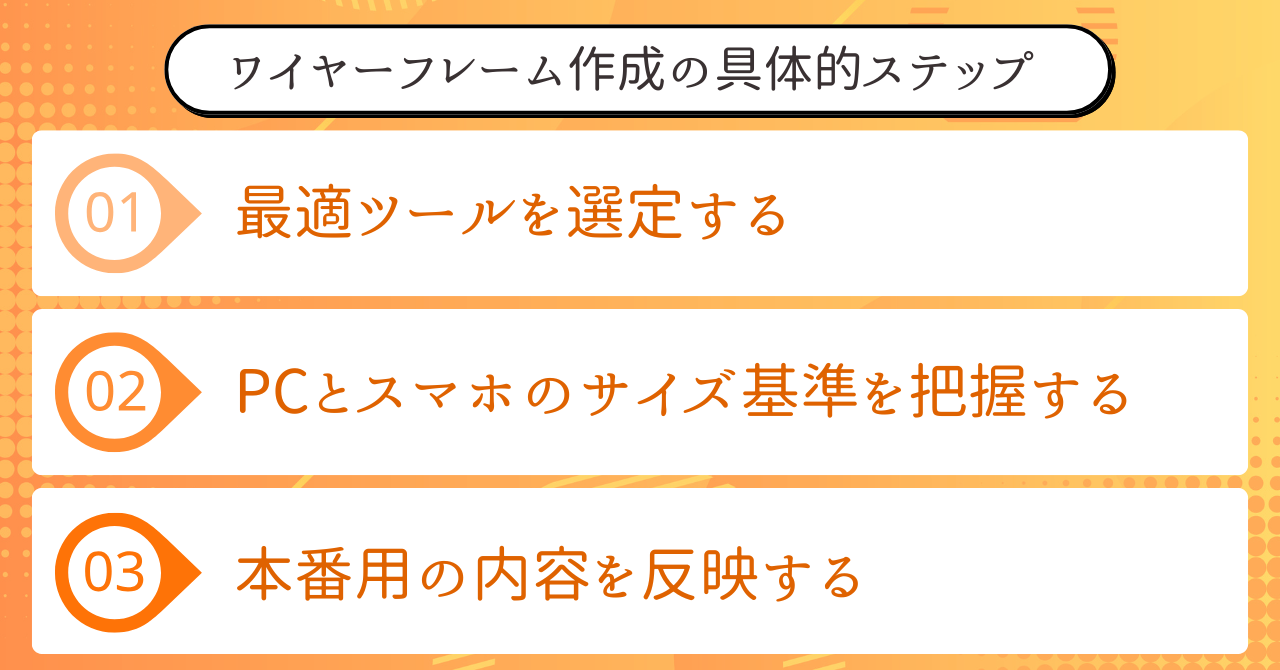

ワイヤーフレーム作成の具体的ステップ

ワイヤーフレームを効率よく作るためには、

流れを理解しておくことが大切です。

最初に全体像を設計し、

少しずつ具体的に肉付けしていく方法が現場では一般的です。

ここでは3つのステップに分けて、

実際にどのように進めればよいのかを解説していきます。

初心者の方でも迷わず取り組める流れなので、ぜひ参考にしてください。

このステップを踏むことで、

制作全体の効率と完成度が大幅に高まります。

ステップ1:自分に合ったツールを選ぶ

最初のステップは、どのツールを使ってワイヤーフレームを作るかを決めることです。

選んだツールによって作業効率や完成度が大きく変わります。

初心者にはAdobe XDやFigmaなど、

直感的で操作がわかりやすいツールがおすすめです。

無料で始められるため、練習用としても最適です。

Excelやオンラインツールも手軽ですが、

本格的に学びたい方は最初からデザインソフトを使う方が習熟が早くなります。

大切なのは「無理なく継続できるツール」を選ぶことです。

短期間で習得できるものを選べば、実際の案件にすぐ応用できます。

また、チームで作業する場合には共有機能のあるツールを選ぶと効率的です。

特にFigmaは複数人で同時編集が可能なので便利です。

ここで押さえるべきポイントは以下の通りです。

- 操作が簡単で直感的なツールを選ぶ

- 無料で使えるものから始めると安心

- 共有機能や拡張性も選定基準に含める

ツール選びは基礎を固める第一歩。

ここで迷わず選べるかが、その後の成長スピードを大きく左右します。

ステップ2:本番に近いサイズでレイアウトを作成する

ワイヤーフレームを作成するときに重要なのは、

できるだけ本番に近いサイズで設計することです。

曖昧なサイズ感では、お客様に正確なイメージを伝えるのが難しくなります。

実際の画面サイズに合わせて作成することで、

完成時の見え方を正しく共有できるのです。

特にフォントの大きさや余白感は、実寸でないと誤解を招きやすいポイントです。

たとえば、PCサイトなら横幅1440px、

スマホサイトなら375pxや414pxといった

実際に多く使われているサイズで作っておくと、再現度が高まります。

この工夫により、お客様から「もっと大きくしてほしい」

「想像していたより小さい」といったズレを防げます。

制作チーム内での意思疎通もスムーズになるのもメリットです。

デザイナーとコーダーが同じサイズ基準で作業できるため、

余計な調整を減らせます。

また、スマホとPCで表示の仕方が大きく異なるため、

それぞれを実寸で確認しておくことが欠かせません。

実寸を意識することは、

後の作業効率を飛躍的に高める投資といえるでしょう。

ここで押さえておきたいポイントを整理します。

- 曖昧なサイズ感ではなく実寸で作成する

- フォントや余白感を正確に伝えられる

- チーム内での作業効率も高められる

つまり、サイズを本番に近づけることは、見た目の精度だけでなく、

制作全体の効率と信頼性を高めるために欠かせないステップなのです。

ステップ3:掲載内容をできるだけリアルに反映する

ワイヤーフレームでは見た目の構成だけでなく、

掲載する内容をできるだけリアルに反映することが大切です。

仮のテキストやダミー画像ばかりだと、

お客様に正しいイメージを持ってもらえません。

実際に使う文章や画像を入れて確認してもらうことで、

より具体的なフィードバックが得られるのです。

例えば「ここにテキストが入ります」とだけ書かれていても、

一般のお客様には完成時の姿を想像するのは難しいでしょう。

そこで、本番を想定した文章を仮に入れておくだけでも理解度が大きく変わります。

また、画像もできるだけ実際に使うものを反映すると効果的です。

最終的に差し替える場合でも、

サイズ感や雰囲気を先に確認できるため安心です。

この工夫は「完成品を見せられている」感覚を生み、

納得感の高い承認を得やすくなるというメリットもあります。

さらに、掲載内容を早めに固めることで、

後の工程で「この情報が足りない」と慌てるリスクも減らせます。

ワイヤーフレームは構造の確認だけでなく、

コンテンツの整理にも役立つという点を押さえておきましょう。

ここでの重要ポイントを整理します。

- 本番を想定した文章や画像を使うことで理解度が上がる

- 完成イメージを具体的に共有できる

- 後工程での抜け漏れを防止できる

つまり、掲載内容をリアルに反映することは、

お客様にとっても制作者にとっても大きな安心材料となるのです。

本番に近い内容を載せておくと、確認も早く進みます。

細部を詰める前に全体像を掴んでもらうのが大切なんです。

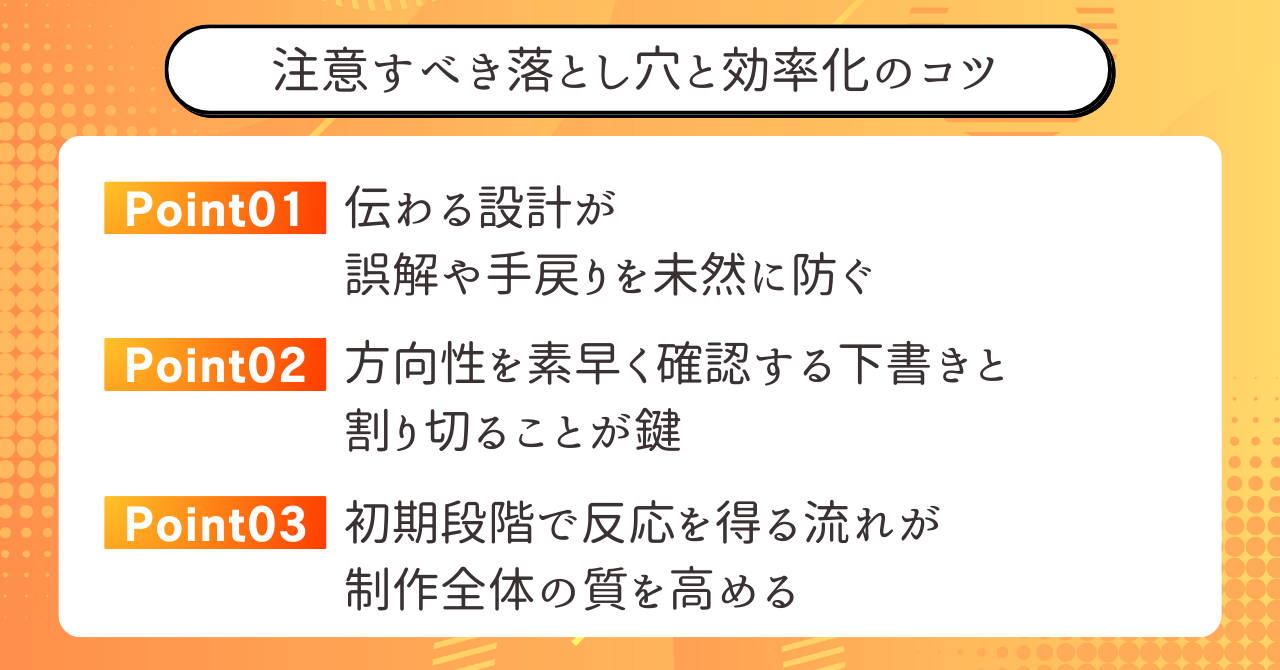

制作時に注意すべき落とし穴と効率化のコツ

ワイヤーフレーム制作は効率化のための重要な工程ですが、

注意点を理解していないと逆に時間を浪費する可能性があります。

特に初心者が陥りやすいのは「作り込みすぎ」と「伝わりにくさ」です。

ここでは、制作をスムーズに進めるための注意点と

効率化のコツを解説していきます。

小さな工夫で大きな改善につながるため、ぜひ参考にしてください。

事前に理解しておくことで、制作後のトラブルを大幅に防げます。

お客様に伝わりやすい工夫とは?

ワイヤーフレームは制作者にとっては理解しやすくても、

お客様には分かりにくいケースが多いです。

専門用語や白黒の線だけでは完成形を想像しづらいためです。

できるだけ本番に近い内容を盛り込むことで、

お客様の理解を助けることが重要です。

例えばテキストをダミーではなく実際の文にする、

画像を仮でも入れておくなどの工夫があります。

また、説明の際には「この部分は最終的に色がつきます」

「ここには写真が入ります」と補足してあげると安心です。

お客様目線でわかりやすさを優先することが、

後のトラブル回避につながります。

ここでのポイントを整理します。

- 専門用語を避けてわかりやすい説明を心がける

- できるだけ実際の内容を盛り込む

- 補足説明で完成イメージを共有する

つまり、ワイヤーフレームは「制作者のため」だけでなく

「お客様に伝えるためのツール」であることを常に意識する必要があります。

時間をかけすぎないための工夫

ワイヤーフレームはあくまで下書きの段階であり、

完成デザインではありません。

そのため、必要以上に時間をかけすぎると本来の目的から外れてしまいます。

大切なのは「完璧を目指すのではなく、

方向性を確認できるレベル」で仕上げることです。

たとえば、細かい色使いや装飾にこだわる必要はありません。

情報の配置と流れが確認できれば十分です。

また、作成にかける時間をあらかじめ決めておくのも効果的です。

「1日でラフを作り、お客様に提出する」といったルールを

設定すると無駄な作業を避けられます。

早めに提出することでフィードバックをもらい、

修正を重ねる方が効率的です。

時間をかけて緻密に仕上げても、方向性が間違っていれば結局やり直しになります。

修正は初期に小さく繰り返す方が、

後から大きく直すよりも負担が少ないのです。

ここで意識すべきポイントを整理します。

- ワイヤーフレームは方向性確認のための下書きと割り切る

- 時間を区切り、素早く提出することを優先する

- 初期段階で修正を重ねて効率的に仕上げる

つまり、ワイヤーフレーム制作は「短時間で作って出す」ことこそが

成功のコツなのです。

早めに提出してフィードバックを得る重要性

ワイヤーフレームは完成度を高めることよりも、

早めに提出して意見をもらうことが重要です。

お客様のフィードバックを初期段階で得られると、

その後の制作が格段にスムーズになります。

「早く出す → 修正する → 方向性を固める」という流れこそ

効率的なワークフローです。

提出が遅くなると「イメージが違う」と言われたときに

やり直しの負担が大きくなります。

逆に早めに提出していれば、修正は小さく済みます。

お客様に考える余裕を与える意味でも、

早い段階での共有が大切です。

方向性をすり合わせておくことで、納品時の満足度も高まります。

さらに、フィードバックを通じて

お客様の隠れた要望が引き出されることもあります。

これにより完成度の高いサイトを作れるのです。

制作は「制作者だけの視点」では不十分であり、

お客様の意見を取り入れることが成功の鍵になります。

このプロセスを徹底すれば、

修正にかかる時間とコストを大幅に削減できるでしょう。

ここでのポイントを整理すると次の通りです。

- 早く提出することで修正の負担を小さくできる

- お客様に安心感と考える時間を与えられる

- 隠れた要望を引き出し完成度を高められる

つまり、ワイヤーフレームは「早く出すほど成功に近づく」ツールなのです。

とにかく早く出してみること。

完璧じゃなくてOKです。

修正はあとからでもできますからね!

実際のワイヤーフレーム事例から学ぶ

ワイヤーフレームの概念や手順を理解したら、

実際の事例から学ぶことがとても効果的です。

完成品に至る前の設計図を見ることで、

具体的なイメージを掴めるからです。

ここでは、クライアント案件で使われた実例をもとに、

どのように工夫されているのかを紹介します。

白黒で作られたシンプルなワイヤーフレームから、

画像を組み込んだ本番に近い形まで幅広くあります。

実際のケースを参考にすることで、

自分の制作に活かせるヒントを得られるでしょう。

クライアント案件の事例紹介

ある制作会社の案件では、

クライアントの要望を反映したワイヤーフレームが作られました。

レイアウトや掲載情報を確認するために、

まず白黒で全体の骨組みを整理したのです。

最初は最低限の線とボックスで構成されており、

情報の優先度を確認することに重点が置かれていました。

その後、クライアントの「イメージが湧きにくい」という声を受け、

仮の画像や具体的なテキストを追加して修正を行いました。

このプロセスを経て、最終的には「方向性が明確になった」と

納得感を得ることができたのです。

事例からわかるのは、最初はシンプルに作り、

必要に応じて詳細を足していくのが最適ということです。

無理に最初から作り込みすぎず、

段階的に調整していくことが効率化のコツです。

整理すると次のようになります。

- 初期は白黒でシンプルに作成し構造確認を優先する

- 必要に応じて画像や文章を追加して具体化する

- 段階的に調整して方向性を固めていく

つまり、クライアント案件の事例は「シンプルに始めて徐々に具体化」する

重要性を示しているのです。

白黒ワイヤーと画像入りワイヤーの違い

ワイヤーフレームには、大きく分けて「白黒ワイヤー」と

「画像入りワイヤー」があります。

それぞれ役割が異なり、使い分けることで効率よく制作を進められます。

白黒ワイヤーは情報の構造や配置を確認するための設計図です。

余計な要素を排除しているため、

レイアウトや情報の優先度に集中できます。

特に制作の初期段階では、白黒ワイヤーを用いて

方向性を素早く共有するのが有効です。

これにより、大きな修正点を早めに発見できます。

一方で、画像入りワイヤーは完成形に近いイメージを伝えるためのツールです。

仮の画像や実際に使用する素材を入れることで、

よりリアルに仕上がりを確認できます。

お客様がデザインに慣れていない場合、

白黒だけでは理解が難しいことがあります。

その際は画像入りにすることで納得感を得やすくなります。

ただし、画像入りにするのは時間も労力もかかるため、

初期から作り込みすぎないことが重要です。

段階に応じて「どちらを使うか」を判断する必要があります。

また、白黒ワイヤーと画像入りワイヤーを併用する方法もあります。

まず白黒で構造を固め、その後に画像を追加して

ブラッシュアップしていく流れです。

この二段階アプローチは効率的でありながら、

完成度の高い成果物につながります。

ここで整理すると以下の通りです。

- 白黒ワイヤー=構造確認に適している

- 画像入りワイヤー=完成形のイメージ共有に有効

- 段階的に使い分けることで効率と精度が両立する

つまり、白黒と画像入りを使い分けることで、

効率よくお客様と認識を合わせながら高品質な成果物を生み出せるのです。

本番に近づけることで得られる効果

ワイヤーフレームを制作する際、白黒のラフで止めるのではなく、

本番に近づけて作ることで多くのメリットが得られます。

実寸サイズや実際のテキストを使うことで、

完成後のイメージを正確に共有できるのです。

特にお客様がWeb制作に詳しくない場合、

抽象的なラフでは理解が難しく「イメージと違う」と感じられることもあります。

しかし、本番に近づけたワイヤーフレームなら、

色や装飾がなくても「出来上がりの雰囲気」を具体的に伝えられるのです。

また、掲載内容も本番に近づけることで、

不要な修正を事前に防ぐ効果があります。

テキストや画像を仮に入れておくだけでも、内容の確認がスムーズになります。

本番に近い形で確認してもらうことで、

承認までのスピードが早まるという利点もあります。

曖昧さが減ることで、意思決定が早くなるのです。

さらに、デザイナーやコーダーにとっても指示が明確になります。

具体的なサイズや配置が固まっていれば、余計なやり直しが不要になります。

結果的に制作全体の効率化と品質向上につながるため、

ワイヤーフレームを本番に近づける工夫は大いに価値があります。

ここで押さえておきたいポイントを整理します。

- お客様が完成イメージを具体的に理解できる

- 掲載内容を事前に確認でき修正を減らせる

- 制作チームの作業効率と品質が向上する

つまり、ワイヤーフレームを本番に近づけて作ることは、

効率的な進行とお客様の満足度を両立するための大きなポイントなのです。

「イメージが違う」と言われる前に、

本番に近い形で見てもらう。

これがプロの進め方です!

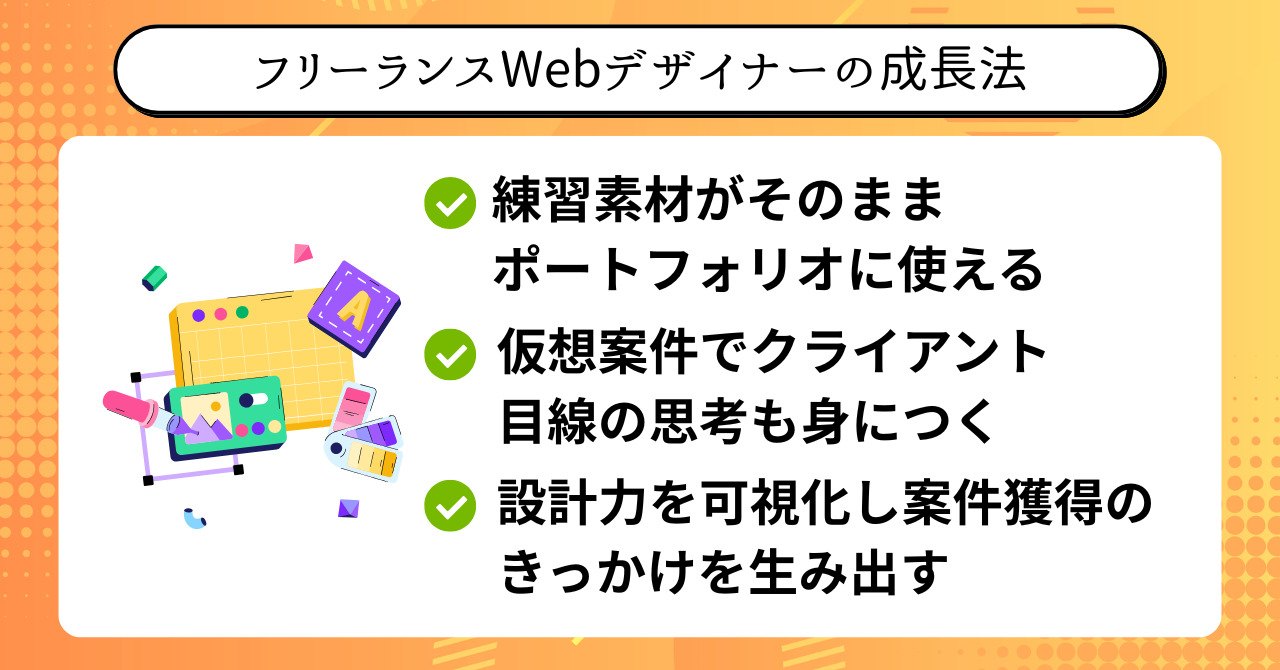

練習から実案件へ!フリーランスWebデザイナーの成長法

ワイヤーフレームの作り方を理解したら、

次は実際に手を動かして練習を積むことが大切です。

最初からクライアント案件に挑戦するのはハードルが高いため、

まずは練習から始めましょう。

練習を通じて経験を積み重ねることで、

実案件にも自信を持って臨めるようになります。

ここからは、ステップごとに成長する方法を解説していきます。

まずは自分のサイトでワイヤーフレームを作る

最初の練習におすすめなのは、

自分のポートフォリオサイトや個人ブログのワイヤーフレームを作ることです。

自分のサイトなら自由に試せるため、プレッシャーなく練習できます。

自分の理想のデザインを形にする過程で、

ツールの操作や流れを自然に習得できるのです。

例えば、トップページのレイアウトを複数パターン作って比較するだけでも、

大きな学びがあります。

また、自分のサイトは後にポートフォリオとして活用できるため、

一石二鳥の練習になります。

完成度を気にする必要はなく、とにかく数をこなすことを

意識すると良いでしょう。

ここで意識しておきたいポイントは以下の通りです。

- 自分のサイトで自由に練習できる

- ツール操作に慣れるための場になる

- 成果物をポートフォリオに活用できる

つまり、自分のサイトを題材にした練習は、

スキル習得と実績作りの両方に役立つのです。

ポートフォリオや架空案件でスキルを磨く

自分のサイトで練習したら、次のステップは

ポートフォリオや架空案件を使ったスキルアップです。

実在の案件を真似して練習するのも効果的ですが、

オリジナルの企画を考えて作ることで表現力が鍛えられます。

ポートフォリオは「自分の実力を見せる場」でもあるため、

実際の案件を想定したワイヤーフレームを用意することが重要です。

例えば、飲食店サイトやオンラインショップ、サービス紹介ページなど、

幅広いジャンルで練習すれば応用力がつきます。

また、架空案件を設定して「自分がクライアントだったらこう依頼する」という視点で取り組むと、

ヒアリングから設計までの流れを体験できます。

こうした練習は、お客様に見せる際の具体的な資料にもなるため、

営業活動にも直結します。

数をこなすことで引き出しが増え、

実案件でも柔軟な提案ができるようになるのです。

ここで押さえておきたいポイントを整理します。

- ポートフォリオは実力を伝えるための重要な材料になる

- 架空案件で幅広いジャンルを練習できる

- 数をこなすことで提案力が磨かれる

つまり、ポートフォリオや架空案件での練習は、

スキルアップと同時に実案件を獲得するための準備にもなるのです。

実案件につなげるための活用法

ポートフォリオや架空案件で練習を積んだら、

次の目標はそれを実案件につなげることです。

作ったワイヤーフレームは「提案資料」として大いに活用できます。

お客様に提案するときに、完成形だけでなくワイヤーフレームを提示することで

信頼度が格段に高まります。

「構造からきちんと考えている」という姿勢を見せられるため、

依頼する側も安心できるのです。

また、案件がない段階でもSNSや制作コミュニティにワイヤーフレームを公開することで、

実績としてアピールできます。

積極的に公開することで「この人は設計力がある」と評価され、

声がかかるチャンスが増えます。

さらに、ポートフォリオサイトに「ワイヤーフレームから完成デザインまでのプロセス」を掲載すると、

スキルの幅広さを示せます。

制作プロセスを見せることで、お客様は「この人なら安心」と

感じやすくなるのです。

ここで押さえておきたい活用ポイントを整理します。

- 提案資料としてワイヤーフレームを提示する

- SNSやコミュニティに公開して実績に変える

- ポートフォリオにプロセスを載せて信頼感を高める

つまり、練習で作ったワイヤーフレームはただの練習で終わらせず、

営業やブランディングの武器に変えることが大切なのです。

練習で終わらせるのはもったいない!

公開して提案に使えば、案件獲得のきっかけになりますよ。

【結論】ワイヤーフレームは成長と信頼を加速させる最強の設計図

ワイヤーフレームは単なる下書きではなく、

Web制作における成功のカギを握る設計図です。

PCとスマホの両方でレイアウトを確認し、

方向性を早く固めることが、効率化と信頼構築につながります。

特にAdobe XDやFigmaなどのツールを活用すれば、

修正の負担を減らしながら完成度の高い成果物を生み出せます。

ポイントは「早めに出して、小さく直す」こと。

完璧を目指すよりも、スピード感を持って進める方が結果的に品質も上がります。

さらに、自分のサイトや架空案件で練習を重ね、ポートフォリオとして公開すれば、

案件獲得に直結する武器へと変わります。

ワイヤーフレームは効率化・信頼構築・案件獲得のすべてを実現する「最強の設計図」。

今日から取り入れて、成長への一歩を踏み出しましょう。

【出永紘己(いでなが ひろき)さんの公式YouTube】『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』はこちら!

出永さんのYouTube「『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』」では、実際に出永さんがWEBデザインの基礎から応用まで幅広いノウハウを解説しています。

- 【WEBデザイン】出永が初心者に戻ったらWEBデザイナーになるために何をする?

- 【暴露】WEBデザイナーやめとけ|現役フリーランスが思うコト

- 【WEBデザイナー】無料でホームページが作れる今おすすめのサービス5選

- 【初心者】未経験からWEBデザイナーになるための独学ロードマップ

- 【WEBデザイナー】未経験でフリーランスとして働くことはできる?

- 【商用利用】Canvaで絶対にやってはいけない使い方3選

- 【初心者向け】たった一ヶ月でWEBデザイナーになる方法