Brainメディア運営部です!

今回の記事は、1年間で1,863人が受講した「仮想通貨マスター講座」で大人気のしょーてぃさんから情報を提供していただき記事を作成させていただきました。

簡単にしょーてぃさんの紹介をさせていただきます。

「仮想通貨って結局、投資で儲けるだけのものじゃないの?」

そんな疑問を持っている方も多いかもしれません。

実際、SNSやニュースでは〝値上がり益〟ばかりが注目されがちで、

仮想通貨をビジネスに応用する具体的な方法はほとんど語られていません。

しかし今、世界ではWeb3の波によって従来の資本主義のルールが変わり始めています。

象徴的なのが〝トークンエコノミー〟という仕組みです。

これにより、これまで一部の勝者が利益を独占していた社会から、

〝みんなで価値を作り、利益を分け合う〟新しいビジネスモデルが生まれつつあります。

たとえばビットコインは、特定の企業や個人ではなく、

世界中のユーザー全員でシステムを維持し、その貢献度に応じて報酬が分配される設計になっています。

この構造こそが、〝仮想通貨をビジネスに活かす〟という考え方の核心です。

本記事では、従来のビジネス構造と資本主義の仕組みを理解した上で、

トークンエコノミーの可能性や実例、そして実際に事業で活かすための具体的なステップを解説します。

「投資だけではない仮想通貨の価値を知りたい」

「これからの時代に通用するビジネスモデルを学びたい」

そんな方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

なぜ今のビジネスは勝者だけが生き残るのか

結論から言えば、現代のビジネスは〝勝者が総取りする構造〟になっているため、

一部の企業や個人が市場のほとんどを独占します。

理由は、資本主義が競争を前提に成り立っているからです。

競争の中で優位に立ったプレイヤーはより多くの資本を集め、

それを再投資してさらに強くなる。

結果として、勝者は勝ち続け、敗者は淘汰されるという流れが生まれます。

実際の具体例として、検索エンジンやスマートフォン市場を見ればわかります。

Googleは検索、Appleはスマートフォンという分野で圧倒的なシェアを持ち、

その地位を盤石にしています。

これは偶然ではなく、資本主義の仕組みそのものが生んだ必然です。

つまり、今の時代に個人や中小企業が生き残るためには、

資本主義のルールを理解し、それを前提にした戦略を取る必要があります。

この章では、その仕組みを数字や実例で分解し、

個人が勝者の側に回るために意識すべきポイントを解説します。

検索上位が利益を独占する仕組みを数字で理解する

結論から言うと、検索結果の上位に表示されることは、

ビジネスにおいてほぼ命綱です。

なぜなら、検索結果の1位と2位ではアクセス数に倍近い差が生まれるからです。

実際に「仮想通貨 始め方」と検索してみましょう。

検索上位に並ぶのはわずか10記事ほどですが、

1位の記事は全体の約40%ものクリックを獲得します。

2位になるとその半分の20%、3位は10%程度。

10位まで落ちると、クリック率はたったの1.6%しかありません。

この数字は、検索エンジンの世界だけではなく、

あらゆるオンラインビジネスの縮図でもあります。

例えるなら、教室に30人の生徒がいたとして、

40%の注目を集めるのはたった1人。

2位の生徒が20%、3位が10%。

残りの27人はわずかな視線しか得られない状況です。

誰もが必死に発信しても、上位に入らなければほとんど見られない。

これはSEOだけでなく、動画プラットフォームやSNSでも同じ現象が起きています。

つまり、今のビジネス環境では「少し頑張る」だけでは勝てません。

勝者はさらに強くなり、敗者は存在すら認知されない。

だからこそ、戦略的に上位に食い込むことを前提にした行動が必要なのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 検索結果は1位と2位でアクセス数に圧倒的な差がつく。上位表示は必須。

- 10位以下になると見られる確率は1%台に落ち、努力がほぼ無駄になる。

- 検索上位の独占構造はSEOだけでなくSNSや動画でも共通する。

- 勝者が強くなるのは必然であり、上位戦略なしでは生き残れない。

この現実を理解した時点で、あなたのビジネスに必要なのは「とにかく上位に上げる」という明確な行動計画だとわかります。

GoogleやAppleに共通する勝ち続ける企業の条件

結論から言えば、GoogleやAppleのような企業は〝勝つべくして勝っている〟と言えます。

理由は、彼らが持つ資本の優位性と、

その資本を再投資する仕組みが極めて強固だからです。

具体的に見ると、Googleは検索というプラットフォームを押さえることで、

広告市場から膨大な利益を得ています。

その利益をAI開発やインフラ整備に再投資し、

さらに検索体験を向上させる。

このサイクルが続く限り、競合は追いつけません。

Appleも同じで、iPhoneの販売から得た資本を新しいデバイスやサービスに投資し、

ブランド価値を積み上げ続けています。

この構造は、単なる企業の努力ではなく、

資本主義のルールが生み出した結果です。

資本が集まる場所にはさらに資本が集まり、優位性が加速する。

だからこそ、勝者は長期的に市場を支配し続けるのです。

この現実を理解すると、投資やビジネスで取るべき戦略は明確になります。

勝ち馬に乗る、つまり成長を続ける企業や市場に資本や時間を投じること。

それが個人レベルでも安定した成果を得るための最短ルートです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- GoogleやAppleは利益を再投資し続け、優位性を自動的に強化している。

- 資本が資本を呼び込むため、勝者は長期的に市場を独占しやすい。

- この構造は努力ではなく資本主義の仕組みから必然的に生まれる。

- 個人レベルでも勝ち馬に乗る戦略が生存確率を大きく高める。

勝者が勝ち続けるのは偶然ではなく、資本のサイクルが生み出す必然だと理解することが、

あなたの行動を変える第一歩になります。

個人が敗者にならないために必要な資本主義のルール

結論から言えば、資本主義のルールを理解せずにビジネスや投資をすると、

高確率で敗者になります。

理由は、資本主義は競争を前提にしたシステムであり、

ルールを知らないプレイヤーは常に不利だからです。

例えば、中小企業や個人事業主が「現状維持でいい」と考えた瞬間、

そのビジネスは衰退します。

資本主義では、成長を止めたプレイヤーは競合に飲み込まれ、

結果的に市場から消えてしまうからです。

実際、大企業だけでなく小さな町工場ですら、

規模を拡大するか倒産するかという選択を迫られる現実があります。

個人がこのルールを理解し、資本主義の波に逆らわず乗るためには、

成長を前提にした行動が必要です。

投資であれば、利益を総取りする企業や指数に乗る。

ビジネスであれば、価値を積み上げ続ける仕組みを作ること。

これは特別な才能ではなく、資本主義という舞台で生き残るための最低条件です。

今の時代、知識やスキル以前に「どのゲームのルールで戦っているか」を理解することが、

個人が生き残るための第一歩になります。

資本主義の構造を味方につけた人だけが、勝者の側に回れるのです。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 資本主義では「現状維持」は衰退と同義であり、成長を止めれば淘汰される。

- ルールを理解しないプレイヤーは、競争で不利になりやすい。

- 投資でもビジネスでも、勝者の成長に乗ることが最も合理的な選択になる。

- 成長を続ける仕組みを作ることは、個人でも必須の生存戦略である。

資本主義という舞台のルールを理解した人だけが、

安定した未来を築けるという事実を忘れないでください。

資本主義の仕組みを理解した瞬間から、

あなたの行動はもっと戦略的に変わっていきますよ!

資本主義の本質を知ると投資とビジネスの戦い方が変わる

結論から言えば、資本主義の仕組みを理解するだけで

投資やビジネスの判断基準は一変します。

理由は、資本主義が単なる経済システムではなく

〝競争を通じて資本を集中させる仕組み〟だからです。

資本が集まる場所にはさらに資本が集まり、成長する者は加速度的に強くなる。

逆に立ち止まる者は淘汰される。

この構造を知らずに動くと、どれだけ努力しても「間違ったゲームのルール」で戦うことになってしまいます。

例えば、検索市場ではGoogleが圧倒的なシェアを持ち、

スマートフォンではAppleが市場を支配しています。

これらは偶然の産物ではなく、資本主義の構造が生み出した必然です。

成長を止めない者だけが勝者になり、その勝者に資本が集中する。

だからこそ個人や中小企業であっても、

この仕組みを理解して動くことが生存戦略になります。

この章では企業が成長をやめられない理由と投資家の優位性、

そして個人が選ぶべき立ち位置を具体例と共に解説します。

企業が成長をやめられない理由とその裏側

結論から言えば、企業は成長をやめた瞬間に競争から脱落します。

理由は、資本主義のルールが「規模を拡大するか淘汰されるか」という

二択しか与えないからです。

例えば、ある自動車メーカーが絶好調で利益を上げているとします。

社長は必ず次の一手を考えます。

「今のうちに事業を拡大しないと、いずれライバルに追い抜かれてしまうかもしれない」。

そして設備投資を増やし、製造量を上げるために町工場へ大量の部品を発注します。

一見すると関係のない町工場も同じ選択を迫られます。

「注文を断れば別の企業に切り替えられ、最悪倒産するかもしれない」。

だから小さな工場ですら、事業投資や人員増加で規模を広げざるを得ないのです。

現状維持という選択肢は、資本主義ではほぼ存在しません。

この連鎖が業界全体を押し上げ、結果的に強い企業はさらに強くなります。

小さな企業ですら「成長を止めれば死ぬ」という恐怖の中で動く。

この構造を知ると、資本主義では「守り」はほとんど通用しないことがわかります。

だからこそ、企業は常に成長を目指し続けるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 資本主義では現状維持は存在せず、成長を止めた時点で競争から脱落する。

- 規模を拡大し続けることが企業存続の最低条件になっている。

- 町工場のような小規模な事業者ですら、競争に巻き込まれて成長を強いられる。

- 守りの発想は通用せず、攻め続ける企業だけが生き残る。

この現実を理解すると、資本主義下で企業が「成長をやめられない」理由が

必然であることがわかります。

投資家が常に有利なポジションを取れるのはなぜか

結論から言えば、資本主義社会では投資家が圧倒的に有利な立場にいます。

理由は、資本が利益を生み、その利益がさらに資本を呼び込むという

ループの中心に投資家がいるからです。

企業は成長するために膨大な資金を必要とします。

その資金を銀行からの融資や株式発行で調達します。

投資家はこの株を買い、企業が成長すればするほどリターンを得る仕組みです。

しかも、企業が成長すれば株価が上がり、さらに多くの資金が企業に集まる。

投資家はその恩恵を加速度的に受け続けます。

この構造はGoogleやAppleの株価を見れば一目瞭然です。

利益を総取りする企業の株を持つことで、その成長の一部を確実に享受できる。

世界的投資家ウォーレン・バフェットが妻に「遺産の90%をS&P500に投資せよ」と伝えたのも、

この原理を知っていたからです。

つまり、資本主義のゲームで「労働者」として動くだけでは不利になりやすい。

投資家という立場を持つことが、生き残るための最低条件のひとつなのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 資本主義では資本が利益を生み、利益がさらに資本を集めるサイクルになる。

- 投資家はこのループの中心にいるため、継続的に有利な立場を取れる。

- 労働だけに依存する人は構造的に不利であり、投資という視点を持つことが重要。

投資家のポジションを理解し、その立場を自らの戦略に組み込むことが、

安定した未来への第一歩になります。

個人が資本主義で負けないために選ぶべき立ち位置

結論から言えば、個人は「資本の流れに逆らわない場所」を選ぶ必要があります。

理由は、資本主義では勝者に資本が集中し続けるため、

そこに乗ることが最も効率的だからです。

例えば投資であれば、業界を支配する企業や指数に投資するのが合理的です。

ビジネスであれば、価値を積み上げ続ける仕組みを作ること。

重要なのは「現状維持」を目標にしないことです。

資本主義では成長が止まった瞬間、

競争から外れるリスクが一気に高まります。

また個人事業や副業でも同じです。

小さな成功を積み重ねるだけでなく、

その成功を次の成長に繋げる仕組みを作る人だけが生き残ります。

「資本主義の中で戦っている」という自覚を持ち、

そのルールに沿った行動を取る。

これが長期的に安定したポジションを取るための鍵です。

結局のところ、資本主義は才能よりも構造を理解した者に優しいシステムです。

資本の流れに味方して動く人だけが、勝者側に残ることができます。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 資本主義では現状維持は危険であり、成長を前提にした行動が必須になる。

- 勝者に資本が集中する構造に逆らわず、その流れに乗ることが効率的。

- 小さな成功を仕組みに変え、継続的な成長を設計する人が長期的に生き残る。

- 資本主義はルールを理解した者にこそ有利に働くシステムである。

この視点を持つだけで、あなたのビジネスや投資に対する判断は大きく変わり、

より戦略的な動きができるようになります。

資本の流れを理解して味方につけるだけで、

あなたの選択肢と可能性は一気に広がりますよ!

貯金ゼロでも「資産1000万円」を突破できる再投資の具体戦略をわかりやすく解説。資本主義下で個人が勝ち続けるために“お金で時間を買う”“自己資本に再投資する”“次の資産の種を育てる”といった実践ステップが学べます。

資産1000万円の壁を超える方法|貯金ゼロから“お金が増え続ける人”になる思考法とは?

ウィナー総取りからみんなで勝つ時代へ

結論から言えば、これからのビジネスは〝一部の勝者が利益を独占する時代〟から

〝全員で価値を共有する時代〟へと移行しつつあります。

理由は、Web3とトークンエコノミーの登場によって、

従来の資本主義では不可能だった「利益の分散とコミュニティでの成長」が

実現し始めているからです。

具体的な例として、ビットコインは中央集権的な管理者が存在せず、

世界中の人々の計算資源で維持される仕組みを採用しています。

報酬はそのシステムを支える全員に公平に分配される。

これは従来の「勝者総取り」の仕組みとは真逆のモデルです。

つまり、これからの時代に求められるのは「1人で勝つ力」ではなく、

「みんなで価値をつくり、みんなで利益を分ける仕組みを作る力」です。

この章では、ビットコイン、BNBやBGBといったトークンの事例を通して、

新しい利益分配モデルとWeb3の可能性を具体的に解説します。

ビットコインが示す新しい利益分配モデル

結論から言えば、ビットコインは「全員で勝つ」という

ビジネスモデルの最初の成功例です。

理由は、ビットコインの仕組みが中央管理者ではなく、

システムを支える人々に報酬を分配する構造だからです。

具体的には、ビットコインの取引データをブロックにまとめて承認する作業を行った人に、

新規発行されたビットコインが報酬として渡されます。

世界中のマイナー(採掘者)がこの作業を担い、

その計算資源を提供することでシステムが維持される。

結果として、ビットコインの成長は一部の管理者の利益ではなく、

参加者全員の報酬という形で共有されます。

この構造は、従来の「企業や投資家だけが得をする」資本主義の枠を超えています。

例えば、ある企業が成功すれば株主や経営者に利益が集中しますが、

ビットコインではシステムを維持する人全員が恩恵を受ける。

価値を作る行動と利益が直接リンクしているのです。

このモデルが示すのは、「分散型の価値共有」が可能であるという事実です。

ビットコインの事例は、これからのWeb3ビジネスの方向性を示す象徴的な例だと言えます。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- ビットコインは中央管理者ではなく全員でシステムを維持し報酬を分配するモデル。

- 価値を作る行動と利益が直接結びつく仕組みが構築されている。

- 従来の資本主義の「勝者総取り」とは真逆の利益分配が可能になっている。

- この構造はWeb3ビジネスの未来を象徴する重要な事例となっている。

ビットコインは「みんなで勝つ」という仕組みが現実に機能することを示し、

新しい経済モデルへの道を開いています。

BNBやBGBが証明したトークンとコミュニティの力

結論から言えば、BNBやBGBの成長は「トークンがコミュニティを動かし、

コミュニティがトークンを育てる」という好循環を証明しました。

理由は、トークンを保有することでユーザーとプラットフォームの利益が一致するからです。

例えば、バイナンスが発行したBNBトークンは、

取引所の手数料割引や特典として使えるだけでなく、

バイナンス自体の成長と共に価値が上がります。

ユーザーはBNBを持つことで取引所の成長を直接的な利益として享受でき、

バイナンス側は資金調達と忠実なコミュニティの構築が可能になります。

同様に、ビットゲットのBGBも「ユーザーとプラットフォームの利益を一致させる」という

設計思想で急成長しました。

BGBを持つ人は取引所の成功を願い、自らも取引を活発に行う。

結果として、トークンの価値が上がり、全員が恩恵を受けるという構造が生まれます。

この事例が示すのは、従来の株式投資以上に「仲間意識」が利益に直結するモデルです。

トークンを通じて繋がるコミュニティは単なる顧客ではなく、

プロジェクトを共に育てるパートナーになるのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- BNBやBGBは「トークンとコミュニティの相互成長」を実現した事例である。

- トークン保有者はプラットフォームの成長を直接的な利益として享受できる。

- ユーザーと運営の利益が一致することで、忠実なコミュニティが形成される。

- トークンは顧客を「仲間」に変える新しいビジネスインフラとなり得る。

この構造を理解すると、トークンエコノミーが単なる投資対象ではなく、

コミュニティ形成の基盤であることが見えてきます。

競争から協調へとシフトするWeb3ビジネスの可能性

結論から言えば、Web3の本質は「競争から協調への転換」です。

理由は、トークンエコノミーが「みんなで成長する」仕組みを

前提に設計されているからです。

これまでの資本主義では、少数の勝者が市場の利益を独占してきました。

しかしWeb3では、参加者全員が価値づくりに関与し、報酬も共有する設計が可能になっています。

実際、フィナンシェやカブアンドのようにトークンを介して支援者と運営者の関係を作り、

「全員で価値を作り、全員で利益を得る」プロジェクトが増え始めています。

例えば、あるプロジェクトがトークンを発行し、

その価値を高めるために参加者全員が協力する。

成功すればその報酬は投資家だけでなく、初期から支えた仲間全員に還元される。

この「運命共同体」のような構造が、今後のビジネスの大きな潮流になると考えられます。

この変化は、個人や小規模な事業者にとって大きなチャンスです。

巨大資本を持つ企業と競争するのではなく、コミュニティの力で協調しながら市場を作る。

Web3は、勝者だけではなく「全員で勝つ」という未来のビジネスモデルを現実にしつつあります。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- Web3は「競争から協調」にシフトする新しい経済の形である。

- トークンは参加者全員が価値を共有できる仕組みを提供する。

- 支援者と運営者が「運命共同体」となるプロジェクトが成功しやすい。

- 個人や小規模事業者でもコミュニティを軸に市場を作るチャンスがある。

協調をベースにしたWeb3の仕組みは、従来のビジネスルールを大きく書き換え、

誰もが価値を共有できる新しい時代を開きます。

競争に疲れるより、協調で価値を作る方がずっと面白いし、

長く続けられるんですよ!

トークンは株よりも自由なのか

結論から言えば、トークンは株と似ている部分を持ちながらも、

〝自由度〟という点で大きく異なります。

理由は、トークンは株式市場のルールに縛られず、いつでも売買でき、

時には通貨のように商品やサービスと交換できる高い流動性を備えているからです。

具体的な事例として、初期のビットコインは誰かの許可を得ずに直接取引でき、

2010年にはピザの購入に使われたことで「株ではできない価値交換の可能性」を証明しました。

また、バイナンスのBNBやビットゲットのBGBのようなトークンは、

発行者とユーザーの利益を一致させ、株よりもスピーディーに市場の動きを反映させるモデルとして急成長しています。

つまり、トークンは「株式投資の延長線上」にあるのではなく、

「株式と通貨の間に存在する新しい資産クラス」として捉えるべき存在です。

この章では、トークンの自由度を理解するために、

現金に近い流動性、信頼と成長に基づく価値、

そして投資時に注意すべきポイントについて具体的に解説します。

現金に近い資産としてのトークンと高い流動性

結論から言えば、トークンは株よりも「現金に近い資産」です。

理由は、株と違い上場を待たずに自由に売買できるだけでなく、

場合によってはそのまま決済手段として使えるからです。

具体例として、株の場合は上場しない限り市場で自由に売ることができません。

非上場株を現金化するには、買い手を探し契約を交わすという時間と手間がかかります。

一方でトークンは、発行直後から取引所で売買でき、

急に資金が必要になっても即座に換金可能です。

さらに、ビットコインでピザが購入されたように、

トークンは「資産」でありながら「通貨」として機能することもあります。

この柔軟さは、資金の出入りが早い現代のビジネス環境において

非常に大きな利点です。

投資家にとっては「逃げたい時に逃げられる」、

事業者にとっては「資金を即座に調達できる」という、株にはない自由度を持っています。

このように、トークンは「現金と株の中間」というよりも、

両方の特性を持つ新しい金融インフラとして注目されています。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- トークンは上場を待たずに自由に売買できる資産である。

- 現金のように決済手段として使える場合もあり流動性が高い。

- 投資家は資金移動の自由度を持ち、事業者は即座に資金調達できる。

- 株式と通貨の特性を併せ持つ新しい資産クラスである。

トークンの流動性は「いつでも使える価値」を生み出し、

投資やビジネスの自由度を大きく広げます。

価値を支えるのは裏付け資産ではなく信頼と成長

結論から言えば、トークンの価値を支えているのは「裏付け資産」ではなく

「信頼と成長の期待」です。

理由は、トークンで集められた資金は事業投資に回され、

現金や不動産といった裏付け資産はほとんど残らないからです。

具体的には、企業が株を発行して資金を調達する場合、

その資金は事業拡大や設備投資に使われます。

トークンも同じで、発行者は集めた資金を成長のために投じます。

そのため「今どれだけの現金があるか」ではなく、

「将来どれだけの価値を生むか」という期待が価値を作るのです。

例えば、ビットゲットのBGBトークンは裏付け資産を持たず、

ビットゲットの成長そのものが価値を支えています。

投資家は「この取引所が今後も伸び続ける」という信頼を買っているのです。

重要なのは、「裏付け資産がない=危険」ではないということです。

価値を動かすのは数字ではなく人々の信頼であり、

その信頼を作り続ける成長戦略こそがトークンの本質です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- トークンの価値は裏付け資産ではなく信頼と将来の成長に基づいている。

- 企業やプロジェクトの成長戦略が価値を支える最大の要素になる。

- 「裏付けがない=危険」という誤解は避け、信頼の質を見極める必要がある。

- 投資家は資産の量ではなく発行者の信頼と成長性を評価すべきである。

信頼と成長の関係を理解することで、トークン投資の本質を正しく見抜く力が養われます。

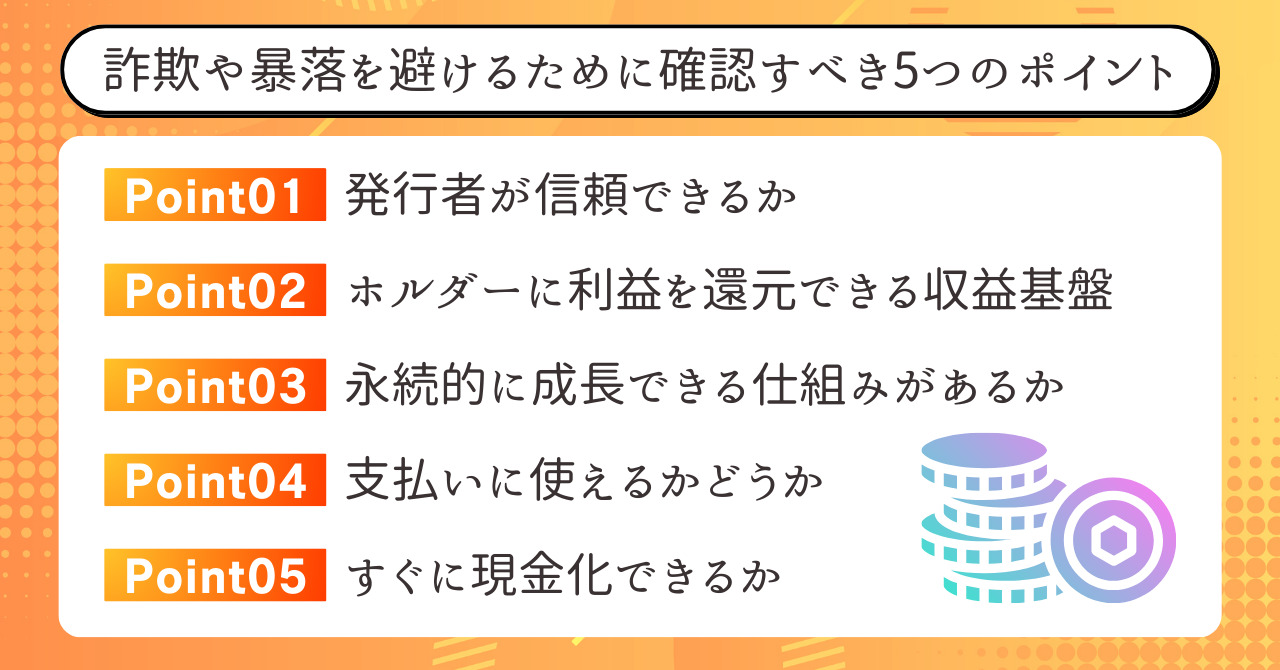

詐欺や暴落を避けるために確認すべき5つのポイント

結論から言えば、トークン投資で失敗を避けるには「5つの確認ポイント」を

徹底する必要があります。

理由は、トークンは自由度が高い分だけ詐欺や価値暴落のリスクも存在するからです。

確認すべきポイントは以下の5つです。

1つ目は〝発行者が信頼できるか〟。

これは最も重要な基準で、運営の透明性や過去の実績を必ず確認する必要があります。

2つ目は〝ホルダーに利益を還元できる収益基盤があるか〟。

利益の分配先が明確でないプロジェクトは危険です。

3つ目は〝永続的に成長できる仕組みがあるか〟。

短期で終わるモデルは価値が続きません。

4つ目は〝支払いに使えるかどうか〟。

実際に利用価値があるトークンは強い需要を生みます。

5つ目は〝すぐに現金化できるか〟。

流動性が低いトークンはリスクが高まります。

例えば、BNBやBGBのような成功事例は、この5つの条件を満たしています。

投資先を選ぶ際は「利益の期待」ではなく「条件の確認」に時間をかけることが、

結局は最大のリターンを生む近道です。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 発行者の信頼性と透明性を最優先で確認すること。

- ホルダーに利益を分配できる収益基盤があるかを見ること。

- 永続的な成長戦略があるかどうかを評価すること。

- 支払いへの利用価値と現金化のしやすさをチェックすること。

トークンは自由であるがゆえに、慎重な見極めが求められます。

この5つを意識することで、投資のリスクを抑えつつ、

本当に価値ある資産を選び取る力が身につきます。

条件を冷静に見極めれば、トークンは大きな可能性を味方にできますよ!

仮想通貨(例えばBNB)のリスクや税制、価値構造を初心者向けに整理。裏付け資産ではなく「信頼と利用価値」が価値の根拠となる現代のトークンの本質を理解し、安全かつ効率的に始めたい人に有用です。

【初心者向け】仮想通貨で失敗しない始め方|税金・リスク・買い方を完全解説

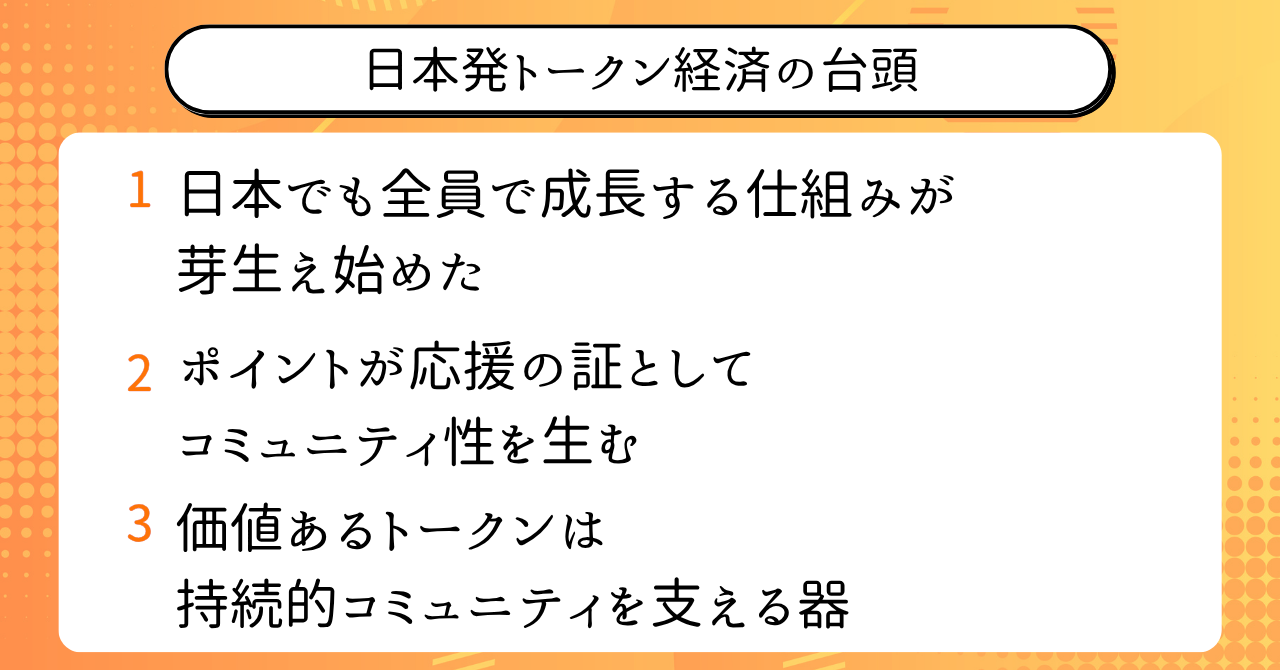

日本で広がり始めたトークンエコノミーの実例

結論から言えば、日本でもトークンを活用した

新しい経済圏が少しずつ形になり始めています。

理由は、従来のクラウドファンディングや株式発行では実現できなかった「仲間と価値を共有しながら成長する仕組み」が、

トークンによって可能になったからです。

具体的には、プロジェクトの支援者が単なる出資者ではなく、

トークンを通じてその価値を直接的に享受できるモデルが登場しています。

フィナンシェやCNPトレカ、そして前澤友作氏の「カブアンド」は、

その代表的な事例です。

これらは単なる資金調達手段ではなく、「応援する人と応援される人が同じ目線で成長を目指す」

新しいコミュニティビジネスの形を示しています。

この章では、日本で現実に動き始めたトークンエコノミーの具体例と、

それらが満たすべき条件について深掘りしていきます。

フィナンシェとCNPトレカが生み出した新しい資金調達の形

結論から言えば、フィナンシェとCNPトレカは日本における「トークン型クラウドファンディング」の

可能性を示しています。

理由は、従来のクラウドファンディングが「支援=寄付」の性質を強く持つのに対し、

トークンを介することで「支援=価値共有」に変わるからです。

具体例として、CNPトレカプロジェクトではトークンを購入した人が

限定チャンネルに参加できたり、優先購入枠を得られたりします。

これは単なるリターンではなく、「このプロジェクトの価値を一緒に作る仲間」になることを意味します。

支援者はトークンを持つことで、CNPが人気になるほどその価値を共有でき、

結果的に投資的なリターンを得られる可能性もあります。

また、CNPトレカはマーケティングにも活用され、

書籍の購入特典にトレカを付けることで、

自然とトークン経済圏が広がる仕組みを作り出しました。

単なる資金調達ではなく、仲間を増やすための「コミュニティ作りの装置」として

機能しているのが特徴です。

この事例が示すのは、トークンを通じて支援者とプロジェクトの境界が曖昧になり、

「全員が成長の恩恵を受ける」モデルが日本でも根付き始めているという事実です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

トークンは「支援=寄付」から「支援=価値共有」への転換を可能にする。

CNPトレカは限定参加権や優先購入枠を提供し、

支援者を仲間として巻き込む仕組みを作っている。

トークンは資金調達にとどまらず、コミュニティ作りの基盤として機能する。

プロジェクトと応援者が一体となるこの形は、

日本におけるトークンビジネスの未来を大きく変える兆しとなっています。

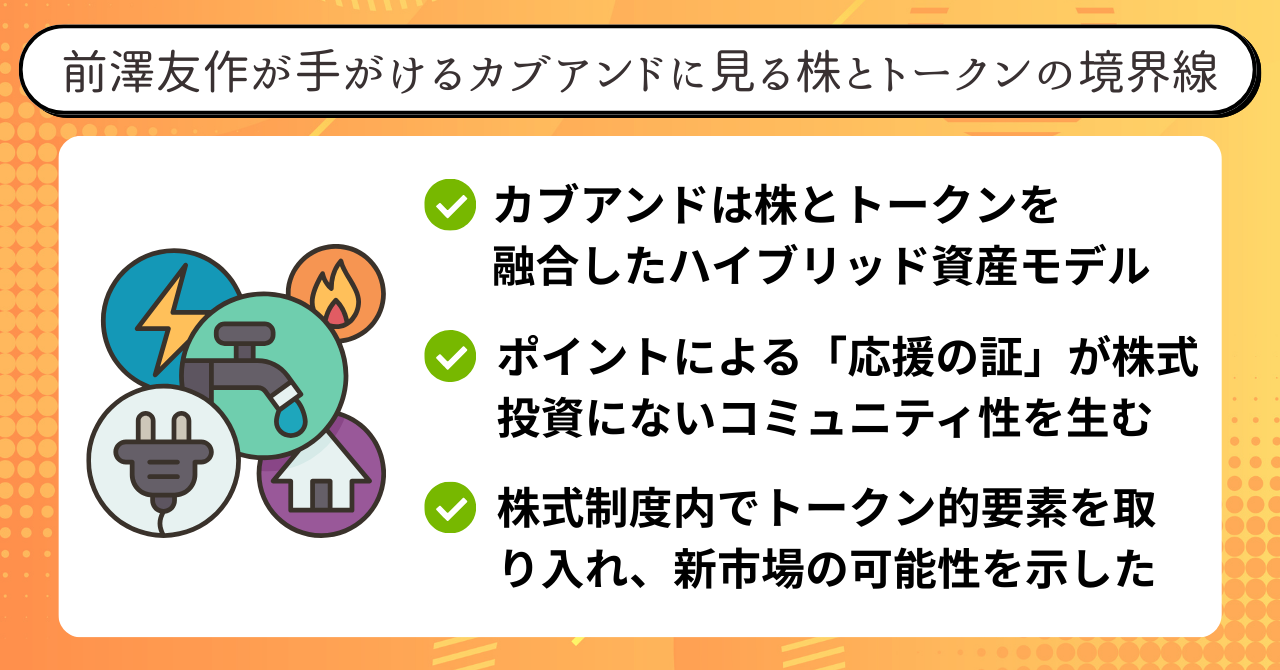

前澤友作が手がけるカブアンドに見る株とトークンの境界線

結論から言えば、「カブアンド」は株とトークンの間にある

新しい資産モデルを体現しています。

理由は、電気やガスなどの利用で得られる「株の引換券」が、

実質的に「応援の証」として機能し、従来の株式投資とは異なるコミュニティ性を持っているからです。

具体例として、カブアンドでは利用者が貯めたポイントを株と交換する仕組みを採用しています。

この時点ではトークンのように「応援する仲間」としての側面を持ちつつ、

最終的に実際の株に変換できるため、

従来の株式投資に近いリターンも得られるのです。

特徴的なのは、株式の法制度の枠内にありながら、

トークンの「仲間と価値を共有する」という思想を取り入れている点です。

前澤氏の信用力と事業規模によって、このモデルは一気に注目を集め、

国内における「トークン型資産」の可能性を広げました。

この事例は、「トークン」と「株」の境界がどんどん曖昧になり、

どちらの良さも取り入れたハイブリッド型のモデルが今後増えていくことを示唆しています。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

カブアンドは株とトークンの特徴を併せ持ったハイブリッド型の資産モデル。

ポイントを通じた「応援の証」は、従来の株式投資にないコミュニティ性を生み出す。

株式の法制度の中でトークン的な要素を取り入れたことが、

日本に新しい市場の可能性を示した。

株とトークンの境界線は今後さらに曖昧になり、

応援と投資が融合する新たな形が主流になっていくでしょう。

理想のトークンに共通する5つの条件とその見極め方

結論から言えば、理想的なトークンには「5つの共通条件」があります。

理由は、トークンが単なる投機対象ではなく、

持続可能なコミュニティを支える「価値の器」であるためです。

具体的には、第一に「発行者が信頼できること」。

透明性や実績のない発行者は、それだけで大きなリスクになります。

第二に「ホルダーに利益を還元できる収益基盤」。

ただのポイントではなく、成長と連動したリターンを提供できる必要があります。

第三に「永続的な成長が見込めること」。

短期的な熱狂だけでは、価値はすぐに崩れます。

第四に「支払いなど実用的な用途があること」。

価値が循環しないトークンは長続きしません。

第五に「現金化の容易さ」。

流動性の低いトークンは、いざという時のリスクヘッジが効かなくなります。

BNBやBGBはこの5つを満たした典型例であり、

だからこそ世界中で支持されています。

投資家は「夢」ではなく、この条件を冷静に確認することで、

本当に価値あるトークンを見極めることができます。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

理想のトークンは「発行者の信頼性」「収益基盤」「成長性」「実用性」「流動性」の5つを兼ね備えている。

BNBやBGBはこの条件を満たすことで世界的に成功した例である。

投資家は熱狂ではなく、この5つの条件を基準に冷静な判断をする必要がある。

この視点を持つことで、トークン投資は単なる投機ではなく、

長期的に価値を生み出す手段へと変わっていきます。

信頼と成長、この2つを欠いたトークンには絶対に手を出さないでくださいね!

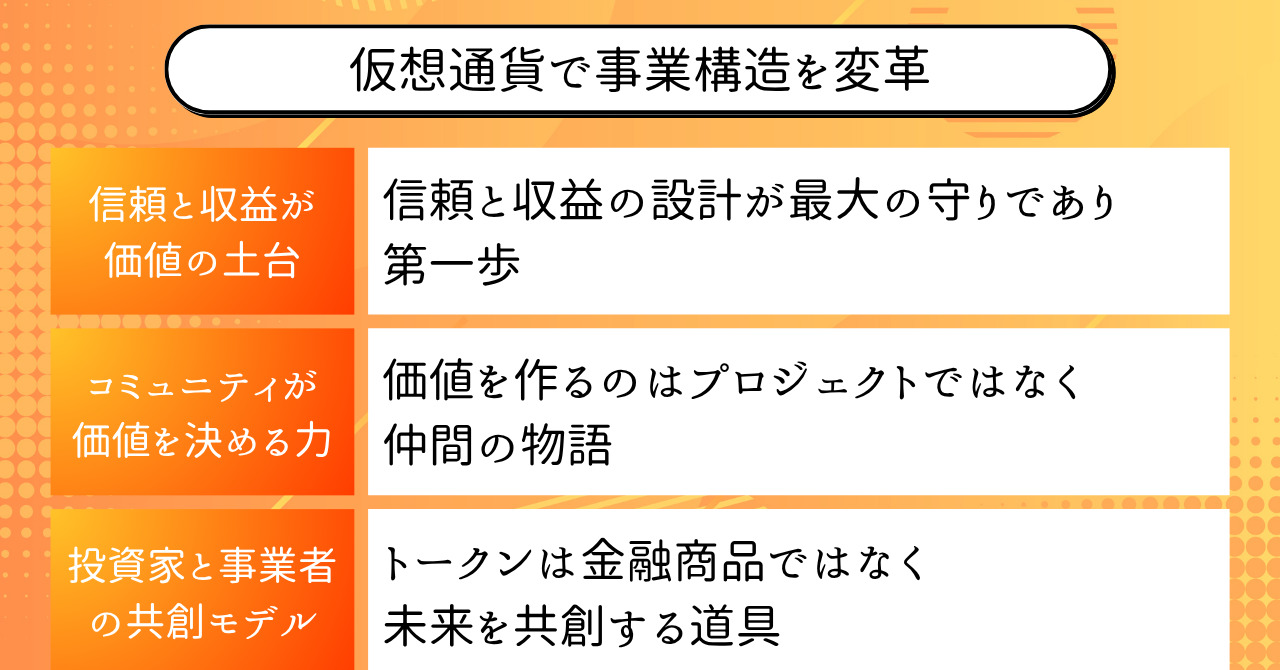

仮想通貨をビジネスに活かすために今できること

結論から言えば、仮想通貨を単なる投資対象として見るだけでなく、

〝ビジネスの構造そのものを変える仕組み〟として取り入れることが、

これからの時代を生き抜く鍵になります。

理由はシンプルで、仮想通貨やトークンを活用することで、

資金調達・顧客との関係構築・利益分配という企業活動の根幹を、

従来とは全く異なる形で設計できるからです。

例えば、トークンを使えば従来の株式発行よりも柔軟でスピーディーに

仲間や投資家を巻き込み、コミュニティと共に価値を高めることができます。

現金化の自由度が高く、マーケティング施策にも活かせる資産は、

今後の事業設計において大きな武器になるでしょう。

つまり、仮想通貨をビジネスに活用する第一歩は、

投資テクニックではなく〝仕組みづくり〟です。

これから紹介する3つの視点を押さえることで、

あなたの事業は単なる競争ではなく、コミュニティと共に成長するステージに進むことができます。

トークン発行前に整えるべき信頼設計と収益基盤

トークンを発行してビジネスに活かそうと考えたとき、

最初に整えるべきなのは〝信頼〟と〝収益基盤〟です。

理由は、トークンの価値は「どれだけの人がこのプロジェクトを信じて支援したいと思うか」に直結しており、

さらにその価値を長期的に維持するためには安定した収益モデルが不可欠だからです。

例えば、ある国内プロジェクトでは、初期のトークン発行に成功したものの、

運営の収益基盤が弱く、ホルダーに利益を還元できないまま価格が暴落しました。

結果として、初期に応援してくれた投資家は離れ、

プロジェクト自体も存続が危ぶまれる事態になりました。

信頼設計とは、運営者の透明性や情報公開だけではなく、

「この事業が長期的に収益を生み出せるか」という未来への保証も含まれます。

具体的には、事業計画・資金の使い道・収益シナリオを明確に示し、

ホルダーに納得感を与えることが重要です。

つまり、トークンを発行する前に整えるべきなのは「どれだけ早く売るか」ではなく、

「どれだけ長く価値を維持できるか」という視点。

信頼と収益の土台がなければ、トークンは一時的な話題で終わってしまいます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

トークンの価値は信頼と収益基盤に直結する。

短期的な話題性だけでは維持できない。

事業計画や資金の使い道を明確に示し、

透明性を確保することが信頼を生む。

長期的な価値を見据えた設計がなければ、ホルダーは離れてしまう。

信頼と収益の土台を固めることは、

トークンをビジネスに活かす第一歩であり最大の守りでもあります。

マーケティングとコミュニティで価値を最大化する方法

トークンの価値を上げるのは、市場の投機的な動きではなく〝コミュニティ〟です。

理由は、トークンは「持つこと自体に意味がある」と感じさせることで

初めて継続的な需要が生まれ、価格と価値が連動していくからです。

例えば、あるトークンでは単なる金融商品ではなく、

ホルダー限定イベントや商品優先購入権を設けることで、

「応援したい」「持ち続けたい」という心理を生み出しました。

この仕組みによって価格は短期間で倍増し、

コミュニティ全体が盛り上がる好循環が作られたのです。

マーケティングの観点では、「トークンを持つと何が得られるのか」を

具体的に提示することが欠かせません。

そしてコミュニティの観点では、「持っている人同士がつながる価値」を

いかに演出するかが重要になります。

SNS上での交流、限定コンテンツ、実際の体験イベントなど、

リアルとデジタルを組み合わせる施策が効果的です。

結局のところ、トークンは発行した瞬間がスタートではなく、

「ホルダーとどんな物語を作るか」というコミュニティ形成が真価を決めます。

この話の内容を、少し整理しておきます。

トークンの価値は市場の動きよりもコミュニティの強さで決まる。

「持つ意味」を明確に設計することで、長期的な需要が生まれる。

SNSやイベントを通じたリアルなつながりが、価値の持続力を生む。

価値を作るのはプロジェクト単体ではなく、

共に物語を紡ぐコミュニティの力です。

投資家と事業者が共に成長するための仕組みづくり

仮想通貨をビジネスに活用する最大の魅力は、

投資家と事業者が〝運命共同体〟として成長できる仕組みを作れることです。

理由は、従来の株式市場のように「企業が成長→株主が利益」という一方通行ではなく、

コミュニティ全体が価値を高め合うことで、双方が直接的なメリットを享受できるからです。

例えば、海外の取引所トークンでは、取引量が増えるたびに

手数料収益の一部をホルダーに分配し、同時にプラットフォームの機能拡充に投資しました。

結果として、ユーザーは利益を受け取りつつ、取引所自体の価値も上昇するという

「全員で勝つ」モデルが実現しました。

この仕組みを作る上で重要なのは、「短期的な資金集め」ではなく、

「長期的に価値を共有する設計」です。

投資家が安心して参加できる報酬設計、

事業者が継続的に投資できる成長戦略、

そしてコミュニティ全体が利益を実感できる体験設計。

この3つを揃えることで、トークンは単なる金融商品ではなく

〝未来を共創するプラットフォーム〟に変わります。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

投資家と事業者が共に価値を高め合う仕組みを設計することが重要。

長期的な価値共有を前提にした報酬・成長戦略・体験設計が鍵になる。

トークンは金融商品ではなく「未来を共創するための道具」と捉える。

仮想通貨をビジネスに活かすというのは、新しい経済圏を共に作る挑戦であり、

関わる全員が同じ物語を共有することから始まります。

信頼と仕組みをしっかり作れば、トークンは単なる通貨じゃなく

未来を共に育てる絆になるんです!

SNS発信において、無意識に信頼を損なう典型的な投稿パターンを5つ紹介。テクニック以上に「発信者としての振る舞い」が重要であることを具体例とともに解説。信頼構築を基盤とした発信戦略を構築したい方に非常に役立つ内容です。

【要注意】SNSで信用を失う人の投稿パターン5選|知らずに嫌われるNG行動とは?

個人が生き残るためのトークン思考

結論から言えば、これからの時代に個人が生き残るためには

〝トークン思考〟が不可欠です。

理由は、資本主義が進化し、個人の価値や影響力が「数字」として可視化され、

評価されるスピードがかつてないほど速くなっているからです。

具体的には、従来の「一人で頑張る」個人戦から、

「信頼をベースにしたコミュニティ戦」へと流れが変わっている現実があります。

今や、才能やスキルだけではなく〝どんな仲間と価値を循環させるか〟が

生き残りの鍵となっています。

この記事では、仲間と繋がる団体戦へのシフト、

信頼できるトークンを見抜くための実践的なステップ、

そしてWeb3時代に必要なマインドと戦略を、具体例を交えて解説していきます。

一人で勝つ時代から仲間と繋がる団体戦への転換

これまでの副業やビジネスは「どれだけ自分が成果を出すか」が中心でした。

しかし今は〝仲間とどれだけ価値を共有できるか〟が重要になっています。

理由はシンプルで、トークンエコノミーは「信用の総量」で価値が決まるからです。

例えば、あるクリエイターが独自のトークンを発行したとします。

彼が1人で宣伝しても影響力には限界がありますが、

100人のコミュニティがその価値を信じて動けば、

瞬時に流動性と市場の信頼を生み出せます。

このように、〝個人の力×仲間の信用〟が相乗効果を生む世界では、

孤立した個人戦ではなく「団体戦」に挑む意識が欠かせません。

小さなコミュニティでも、信頼で繋がっているチームは

時に大企業を凌ぐインパクトを生みます。

個人戦から団体戦への転換は、単なる戦術変更ではなく〝生存戦略〟です。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- トークンエコノミーでは「信用の総量」が価値を決める

- 個人戦では限界があり、仲間との信頼の連鎖が市場の力になる

- 小さなコミュニティでも団体戦で大企業を超えるインパクトを出せる

- 団体戦へのシフトは戦術ではなく生き残りのための戦略である

だからこそ、今の時代は「一人で戦う」から「仲間と繋がる」へのシフトを

早急に意識することが必要です。

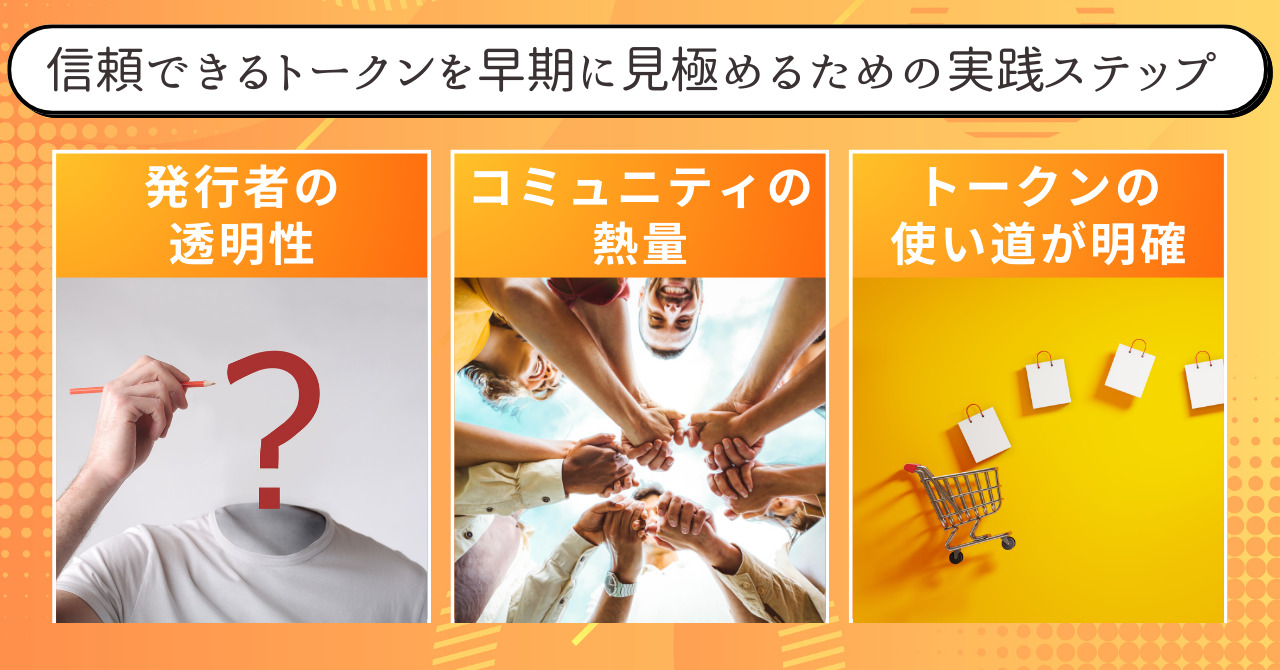

信頼できるトークンを早期に見極めるための実践ステップ

トークンエコノミーでは、どのトークンを信じ、参加するかが成功の分かれ目です。

そのためには〝早期に見極める目〟が必要です。

第一に確認すべきは「発行者の透明性」。

運営の意図や背景が明確かどうかで、長期的な信頼は大きく変わります。

次に「コミュニティの熱量」。

単なる投機目的ではなく、価値を作ろうとする人が集まっているかが指標になります。

さらに「トークンの使い道」が明確であること。

現実的なユースケースがあるかどうかは、

その価値が一時的か持続的かを左右します。

例えば、あるトークンでは最初から「教育」「ゲーム内経済」など

具体的な用途が設計されており、その結果、

初期参加者が中長期で価値を享受できています。

信頼できるトークンは〝短期の利益〟ではなく〝長期の価値創造〟を目指していることが共通点です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 発行者の透明性と意図を確認し、長期的な信頼を測ること

- コミュニティの熱量が高いかどうかが価値創造の原動力になる

- トークンの使い道が具体的で現実的かどうかで持続性が決まる

早期にこの視点を持ち、実践的に見極める習慣が

個人の生き残りを左右します。

Web3時代を生き抜くために必要なマインドと戦略

Web3は技術の進化だけでなく、〝人間関係の進化〟でもあります。

ここで求められるのは「奪う」ではなく「共創する」というマインド。

単にお金を稼ぐだけでなく〝価値を共に育てる〟という意識を持てるかが、

個人の未来を決めます。

具体的には、まず小さなコミュニティに参加し「信頼を積み上げる練習」を始めること。

自分のスキルや時間をシェアしながら、価値の循環を体感することが重要です。

また、トークンの値動きに一喜一憂するのではなく「価値を作り続ける側」に回ることも大切です。

これは投資家というより「共創者」の立場になるということ。

実際、成功している個人は早期にこの視点を持ち、行動に落とし込んでいます。

Web3はまだ黎明期だからこそ、

正しいマインドと戦略を持つ人にこそ最大のチャンスがあります。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- Web3では「共創する」マインドが個人の未来を左右する

- 信頼を積み上げる小さなコミュニティ参加が実践の第一歩

- 値動きではなく価値を作る「共創者」の立場に回ることが重要

- 黎明期だからこそ、正しい戦略を持つ人に最大のチャンスがある

共創を意識した戦略を持ち、今から信頼を積み上げる行動を始めることが

未来を変える鍵となります。

信頼を積み重ねながら価値を共に作る人が、

Web3時代を一番楽しめるんですよ!

トークン思考が切り開く未来のビジネスと生き方

トークンや仮想通貨の本質は、単なる価格の上下ではありません。

そこにあるのは、〝信頼と価値の循環をつくり出す仕組み〟です。

これは企業だけでなく、個人にとっても未来を大きく変える考え方になります。

今の時代に求められるのは、一人で速く走ることではなく、

仲間と価値を育て合う意識です。

信頼できるトークンやプロジェクトを選び、

自分自身もコミュニティに貢献できる存在であること。

その積み重ねが、資産だけでなく人とのつながりをも育てていきます。

今日からできるのは、目の前の数字よりも〝誰と、どんな価値を共有するか〟を意識することです。

その一歩が、数年後のあなたの景色を変える種になります。

小さな行動でもかまいません。

信頼を重ねるその瞬間から、未来の可能性は静かに広がり始めます。

仮想通貨で月5万円を目指す!初心者でも失敗しない投資資産運用の秘訣

しょーてぃさんのBrain「仮想通貨マスター講座~残業70時間でも仮想通貨で脱サラ!動画55本(6時間)」では、年500万円の収益化に成功した仮想通貨のノウハウが全て詰まっています。

- 「投資って何すればいいの?」がゼロになる、やるべき行動テンプレート

- 手を動かすだけで資産が増える、反復型ワーク式ステップ解説

- 投資初心者でも数字を伸ばせる〝キャッシュフロー改善ToDoリスト〟付き

- 学ぶ→実行→改善のループを回す〝成果構築ルーチン〟の設計図

- 〝行動できない人〟でも前に進める!仕組み化された実践チェックシート

- 【成果直結】投資成績を底上げする〝改善フィードバック表〟の中身とは?

- 投資に必要な〝数字思考〟を自然に身につけるテンプレート構造

- 投資リスクを抑える〝初動設計〟で失敗しない運用スタート術

- 何も知らなくてOK!仮想通貨ゼロスタートの完全ロードマップ

- 再現性100%のタスク分解術で、仮想通貨投資の迷いを一掃

- 知識だけで終わらない!〝成果が出る人〟だけが使うワークの正体

- FPに20万円払う必要なし!埋めるだけで完成する資産運用プランシート

- 【即金対応】10万円をノーリスクで作るセルフバック完全マニュアル

- 放置型運用も可!〝ほったらかしで資産が増える〟仕組みの作り方

- SNS初心者でも真似るだけ!仮想通貨副業テンプレート(X&note対応)

- 質問回数無制限!「わからない」が〝進まない理由〟にならない環境

- 復習効率を3倍に上げる!聞き流しOKな全講座音声再生リスト

- 知識ゼロからでも最短で稼げる〝初心者特化型10大特典〟つき

- 誰でも資産構築できる!全55本の超実践動画カリキュラムを完全公開

- 総スライド800枚超!6時間で資産運用の全体像がつかめる教材設計

しょーてぃさんのXでは、失敗しない仮想通貨の運用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

しょーてぃさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。