Brainメディア運営部です!

今回はコンドウハルキさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

今回の記事では、〝フリーランスなら絶対に知っておくべきフォントの知識〟を解説します。

「フォントなんて、ただ文字を選ぶだけでしょ?」

そう思ったことがある人も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、フォントひとつでデザインの印象は大きく変わります。

同じ文章でも、フォントが変われば〝温かみ〟や〝信頼感〟までもが変化するのです。

実際に大企業や有名ブランドは、自社オリジナルのフォントを開発するほどフォントに投資しています。

それほどまでに、フォントはブランドイメージや顧客体験に直結しているのです。

では、なぜそこまでフォントは重要なのでしょうか。

理由はシンプルで、デザインの多くには必ず「文字」が含まれているからです。

装飾や色彩よりも、まず目に入るのは文字であり、その〝骨格〟を決めるのがフォントです。

たとえば新聞や小説に多く採用される明朝体は、落ち着きや信頼感を与える一方、テレビのテロップに使われるゴシック体は力強く勢いのある印象を持たせます。

同じ言葉でもフォントが違えば、受け取る感情が全く変わってしまうのです。

本記事では、ゴシック体と明朝体の基本的な違いから、有名作品に使われた具体例、さらに〝フォント感覚を磨く実践的な方法〟までを丁寧に紹介していきます。

「フォントでここまで印象が変わるのか」と驚きながら学べる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

フリーランスなら必ず知っておきたいフォントの基礎知識

フリーランスとして活動していく中で、デザインに触れる機会は少なくありません。

ポートフォリオ、プレゼン資料、SNS投稿、動画編集など、文字を扱う場面は数えきれないほど存在します。

その中で「フォント」を正しく理解しているかどうかは、信頼性やプロらしさに直結する重要な要素です。

単なる文字選びに見えて、実はデザイン全体の骨格を支える存在だからです。

企業がオリジナルフォントを開発するほど重視する理由も、ここにあります。

つまりフォントは単なる見た目ではなく、メッセージの伝わり方を決定づける要素なのです。

この記事ではまず、フォントがなぜデザインの基礎であり、フリーランスが知っておくべき知識なのかを整理していきます。

フォントはデザインの骨格。なぜこれほど重要なのか

フォントが重要とされる最大の理由は、ほとんどのデザインに「文字」が含まれるからです。

広告でも雑誌でも動画でも、情報を正しく伝える中心にあるのは文字であり、その印象を決めるのがフォントです。

装飾や色彩は後から加えられるものですが、フォントは基盤を形作る要素です。

言い換えるなら、フォントはデザインの“骨格”にあたります。

たとえば同じ文章でも、明朝体で書かれると落ち着いた雰囲気を持ち、ゴシック体で書かれると力強さが際立ちます。

このようにフォントは、〝声色〟のようにメッセージの温度を左右するのです。

多くの初心者は装飾ばかりに目を向けがちですが、実はフォントこそが印象を決める第一歩です。

骨格がしっかりしていなければ、どれだけ色や写真を工夫しても不安定に見えてしまいます。

デザインの基礎力を高めたいフリーランスにとって、フォントを理解することは避けて通れないテーマなのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- フォントはデザインの骨格であり、印象を左右する基盤になる

- 情報伝達に欠かせない文字の質感を決定するのがフォントである

- 装飾や色彩よりも先に、フォント選びが信頼性を大きく左右する

要するに、まずは〝フォントを意識すること〟が、フリーランスに必要なデザインの第一歩なのです。

企業やブランドがオリジナルフォントを作る理由

大手企業や有名ブランドが、わざわざ自社専用のフォントを開発している事実をご存じでしょうか。

LINEや楽天、GUといった企業は独自フォントを導入しており、その背景には明確な狙いがあります。

最大の理由は、ブランドの一貫性と独自性を強化するためです。

どれだけデザインが美しくても、既存のフォントでは他社と差別化が難しくなります。

オリジナルフォントを作ることで、広告からアプリ、パッケージに至るまで全ての表現を統一できます。

これにより、顧客が無意識のうちに「そのブランドらしさ」を感じ取るのです。

また、フォントは感情に直結するため、選び方次第で印象が大きく変わります。

たとえば、楽天が提供するフォントには、親しみやすさや安心感が込められています。

一方、LINEが開発した日本語フォントは、SNS特有の会話のテンポや柔らかさを意識して作られています。

このように企業ごとに目的があり、その目的を体現する手段としてオリジナルフォントが存在します。

さらに、オリジナルフォントの開発はコスト面でも戦略的です。

一度作ってしまえば、ライセンス料を他社に払い続ける必要がなくなり、長期的には投資効果が高まります。

つまり、フォントは単なるデザイン要素ではなく、ブランド経営に直結する重要な資産なのです。

デザインに携わるフリーランスにとっても、こうした事例を知っておくことは強い武器になります。

提案の幅が広がり、クライアントからの信頼も高まるからです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 企業はブランドの独自性と一貫性を確保するためにフォントを開発する

- フォントは顧客の感情や印象を大きく左右する要素である

- 長期的にはライセンス料を節約でき、経営資産としても機能する

オリジナルフォントは、見た目を整えるだけでなく、企業の本質的な価値を伝える武器だと理解しておきましょう。

フォントは〝声色〟であるという考え方

フォントの役割を直感的に理解するために使われる有名な比喩が、〝声色〟です。

同じ言葉を話しても、声の高さやスピード、トーンが違えば、受け取る印象は大きく変わります。

たとえば「おはようございます」という一言でも、ゆっくり丁寧に言えば落ち着いた印象に、

早口で明るく言えば活発で元気な印象になります。

フォントもまったく同じで、同じ文章でも選ぶ書体によって感情の伝わり方が変わるのです。

丸みを帯びた柔らかいフォントは親しみやすさを、直線的で硬いフォントは誠実さや堅実さを演出します。

つまりフォントは、デザインにおける「声のトーン」だと考えられるのです。

実際に多くの企業やメディアは、この〝声色としてのフォント〟を戦略的に選びます。

たとえばエッセイやコラムで使われる柔らかいフォントは、読者に安心感を与え、文章をスムーズに受け取れるようにします。

逆に、公式文書や契約関連の資料では、硬質なフォントを選ぶことで信頼性や権威性を補強します。

ここでも同じ言葉でもフォントによって「伝わり方」が大きく変わることがわかります。

フォントを〝声色〟として理解すれば、文章やデザインの目的に応じて自然に最適な書体を選べるようになります。

これはフリーランスにとって重要な武器となり、クライアントからの評価にも直結するでしょう。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- フォントは言葉の意味だけでなく感情の伝わり方を変える

- 丸みや直線などの形状が親しみ・堅実さといった印象を生む

- 文章や場面ごとに最適なフォントを選ぶ意識が必要

フォントを声色として捉えることで、デザインの表現力は格段に広がります。

フォントを声色と考えると、一気に使い分けの感覚がつかめますよ!同じ文章でも、フォントで相手の心に届く温度が変わるんです。

ロゴでは「読みやすいフォント」が重要視され、〝読めないフォント〟は避けるべきという視点から、フォント選びの基本を学べます。

ロゴデザインでやってはいけないことは?センスの良いデザインを作るコツを紹介

フォントで印象はここまで変わる

フォントの重要性を理解したら、次に押さえておきたいのは〝実際にどのように印象が変わるのか〟という具体的な違いです。

同じ文章であっても、フォントを変えるだけで「真面目」「軽快」「上品」といった印象が大きく変化します。

特にフリーランスにとって、目的に合わせてフォントを選べる力は必須です。

クライアントが求めるトーンを理解し、それをフォントで表現できるかどうかで成果物の質が左右されます。

ここではまず、基本となるゴシック体と明朝体の違いを見ていきましょう。

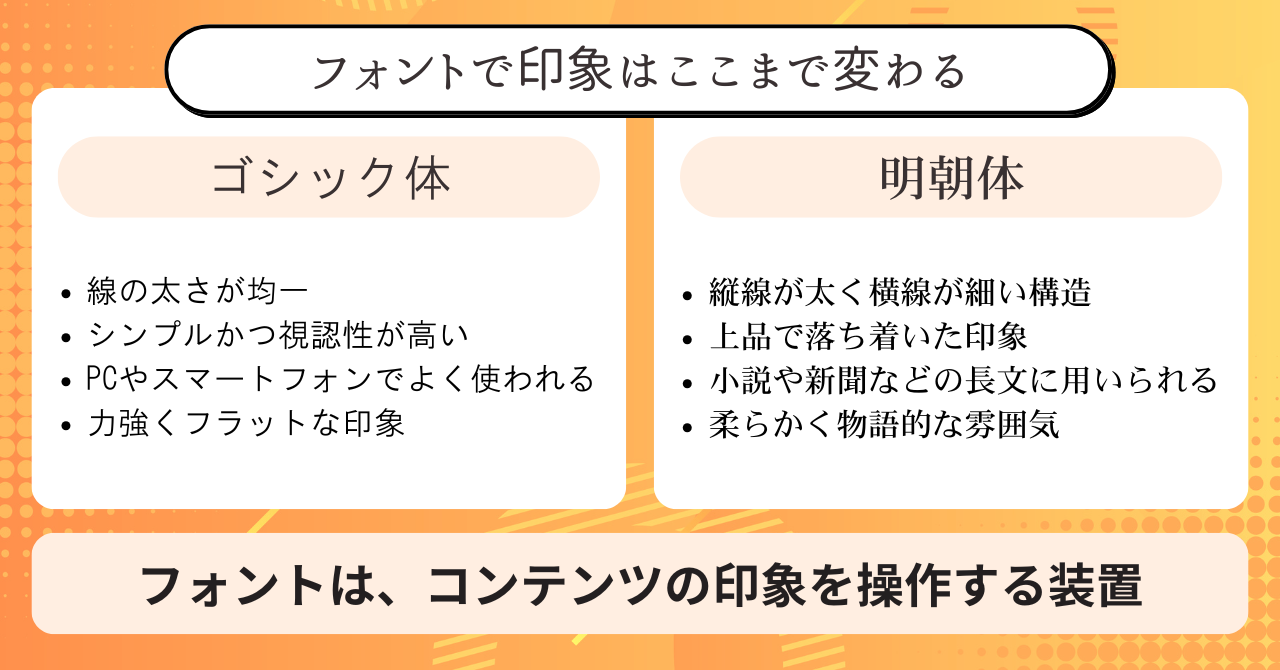

ゴシック体と明朝体の違いを理解する

日本語フォントは大きく分けると「ゴシック体」と「明朝体」に分類されます。

この2つの違いを理解することが、フォント選びの出発点です。

ゴシック体は線の太さが均一で、シンプルかつ視認性が高いのが特徴です。

そのためパソコンやスマートフォンの標準フォントとして広く使われています。

一方、明朝体は縦線が太く横線が細い構造を持ち、上品で落ち着いた印象を与えます。

小説や新聞などの長文によく用いられるのはこのためです。

同じ「おはようございます」という言葉でも、ゴシック体では力強くフラットな印象になり、明朝体では柔らかく物語的な雰囲気になります。

つまり、フォントは情報の内容以上に「どのように伝わるか」を決めるスイッチなのです。

この違いを理解していないと、意図とは逆の印象を与えてしまうこともあります。

たとえば結婚式の招待状をゴシック体で作ると、事務的で冷たい印象になってしまうでしょう。

逆に、企業の事務報告書を明朝体で作ると、華やかすぎて実務的な信頼性が薄れてしまいます。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- ゴシック体=シンプルで視認性が高く、力強い印象を与える

- 明朝体=縦太横細で、上品さや落ち着きを演出する

- 場面に合わない選び方をすると逆効果になるリスクがある

フォントの基本分類を理解することが、適切なデザイン選びの第一歩になるのです。

長文に強いのはなぜ明朝体なのか

小説や新聞に明朝体が多く使われるのは、単なる伝統や慣習ではありません。

そこには、明朝体が持つ構造的な特徴が大きく関係しています。

明朝体は縦線が太く横線が細いため、文字の中に余白が多く生まれます。

この余白があることで、長い文章でも圧迫感がなく、スラスラと読み進めやすくなるのです。

つまり「読みやすさ」はデザイン性ではなく、線の太さやバランスによって生まれるということです。

ゴシック体は横線と縦線が同じ太さのため、詰まった印象を与えやすく、長文では疲れやすい傾向があります。

対して明朝体は横線が細いため、文字の周囲に空間ができ、目の動きが自然に流れるのです。

たとえば新聞の紙面を思い浮かべてください。

数千字にも及ぶ記事が明朝体で組まれているからこそ、読者は比較的ストレスなく情報を受け取ることができます。

逆に、もし新聞がゴシック体で構成されていたらどうでしょうか。

黒々として重たい印象になり、数行読むだけで疲れてしまうはずです。

さらに、明朝体には「語尾がスッと消えるような感覚」を演出する効果もあります。

これが物語性や文学的な雰囲気を支え、情緒的な文章に適している理由でもあります。

読み手に自然なリズムを与えるのも、明朝体ならではの強みといえるでしょう。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 明朝体は縦太横細の構造で、余白が生まれやすい

- 余白が長文でも読みやすさを支える要因になる

- 物語性や文学的な文章に特に適している

長文を扱うデザインでは、単なる見た目以上に「読みやすさ」を意識したフォント選びが求められます。

テレビのテロップに見るフォントの心理効果

テレビ番組を見ていると、テロップにさまざまなフォントが使われていることに気づきます。

実はこれらは無意識のうちに視聴者の感情を操作するために緻密に選ばれているのです。

たとえばニュース番組の速報テロップには、ゴシック体の太字が多く用いられます。

これは視認性が高く、緊迫感を一瞬で伝えるのに適しているからです。

一方で、バラエティ番組で芸人のボケに対するツッコミを表示する際、明朝体が使われることがあります。

真剣さやシュールさを引き立てる効果があり、同じ言葉でもより強い印象を与えるのです。

つまりフォントは、コンテンツの「空気感」や「感情の方向性」を操作する装置といえます。

さらに、子供向け番組では丸ゴシック体のような柔らかいフォントが多用されます。

親しみやすさと安心感を演出し、視聴者に「楽しい」「安心できる」といった印象を与えます。

このように、テレビのテロップは単なる文字装飾ではなく、番組全体のトーンを支える重要な要素です。

制作現場では「どう見えるか」だけでなく「どう感じさせたいか」を常に意識してフォントが選ばれています。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- ニュース速報にはゴシック体で緊迫感を与える

- バラエティでは明朝体を使い、シュールさや真剣味を演出する

- 子供向け番組では丸ゴシック体で親しみや安心感を届ける

テレビのテロップは、フォント選びの心理的効果を最も分かりやすく示す実例なのです。

同じテロップでもフォントを変えるだけで笑いの温度感や緊張感が変わります。これは日常のデザインにも応用できますよ!

Canvaのテンプレート集では日本語フォント集が特典になっており、フォント選びがデザイン印象を左右することを体感できます。

【初心者必見】デザイン制作にはCanvaがおすすめ!5つのメリットやコツをデザイナーが伝授

細部が決めるフォントの印象操作

フォントの印象は、大きな分類だけでなく〝細部の違い〟によっても変化します。

同じゴシック体や明朝体でも、線の太さや曲線の形状、装飾の有無によって、伝わるニュアンスはまったく異なります。

細部を見極められるかどうかで、デザイン全体の完成度は大きく変わるのです。

ここからは、線の太さやウロコ、ユニバーサルデザインといった要素に注目して解説していきます。

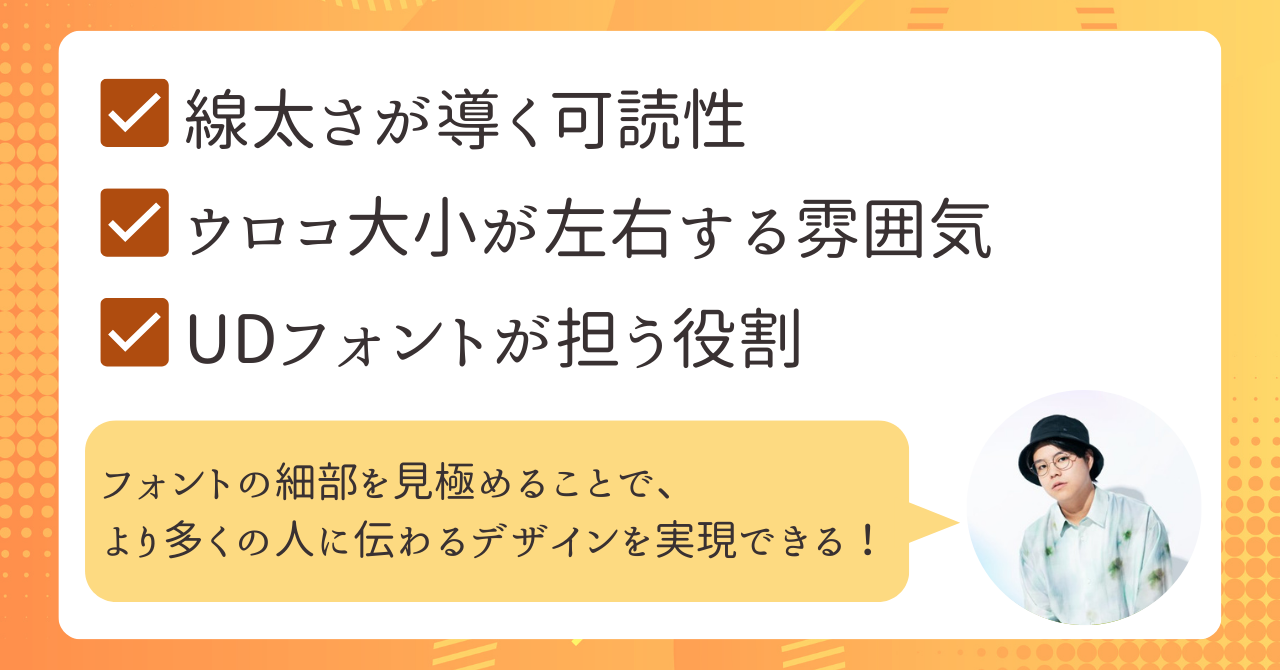

線の太さと可読性の関係を知ろう

フォントの読みやすさを左右する大きな要素が「線の太さ」です。

特に長文を扱う場合、線が太すぎると圧迫感を与えてしまい、読むのが疲れる原因になります。

逆に、細い線を持つフォントは余白が多く感じられるため、視認性が高くスラスラと読み進められます。

これは明朝体が長文に適している理由のひとつでもあります。

「明朝体=長文向き」という常識は、実は「線が細いほど読みやすい」という法則の裏返しなのです。

一方、ゴシック体でも細いウェイト(太さ)のフォントを選べば、長文でも十分に読みやすくなります。

つまり「ゴシックは短文向き」と一括りにせず、太さを基準に選ぶことが重要です。

デザイン初心者がやりがちなミスは、「読みやすいと聞いたから」と太い明朝体を使ってしまうことです。

これではかえって重く、視認性が下がってしまいます。

可読性を高めたいなら、まずは文字の太さに注目し、コンテンツの目的に応じて選ぶ習慣を持つことが大切です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 線が細いフォントは余白が生まれ、長文でも読みやすい

- 太すぎるフォントは圧迫感を与え、疲れやすさにつながる

- ゴシック体でも細いウェイトを選べば長文向きにできる

フォントを選ぶ際は「種類」だけでなく「太さ」にも注目することで、読みやすさと印象を両立できます。

ウロコの大小が与える印象の違い

明朝体の大きな特徴のひとつに「ウロコ」と呼ばれる装飾があります。

これは筆で書いたときに生まれる三角形のハネのような部分で、文字の表情を大きく左右します。

ウロコが大きいフォントは、力強さや伝統的な印象を与えます。

書道を思わせるような重厚感があり、格式のある文章や厳かな場面に適しています。

一方で、ウロコが小さいフォントは繊細で軽やかな印象を演出します。

柔らかく上品な雰囲気を持たせたい場面に向いており、現代的で洗練された印象を作り出します。

つまりウロコの大きさは、文字全体のキャラクターを決めるアクセントなのです。

デザイン初心者が見落としがちな点は、「同じ明朝体でもウロコの形状や大きさでまったく印象が変わる」という事実です。

フォントを選ぶときに細かく見比べることで、適切な雰囲気を演出できます。

たとえば広告で高級感を出したい場合は、大きめのウロコを持つ明朝体が効果的です。

逆に、親しみやすさや軽さを求める場合は、小ぶりなウロコを持つフォントが合います。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- ウロコが大きいフォント=力強さ・伝統的・重厚感

- ウロコが小さいフォント=繊細さ・軽やかさ・現代的

- 同じ明朝体でもウロコの大きさで印象が大きく変わる

ウロコの大小を見極める習慣を持つことで、フォント選びの幅が一段と広がります。

ユニバーサルデザインフォントの役割とは

フォントの世界には「ユニバーサルデザインフォント(UDフォント)」と呼ばれる種類があります。

これは視力が弱い人や高齢者など、誰にとっても読みやすいように設計されたフォントです。

UDフォントの特徴は「余白の広さ」と「文字形のわかりやすさ」です。

一文字一文字の中に十分な空間が確保され、形状もシンプルで混同しにくく作られています。

たとえば「0(ゼロ)」と「O(オー)」のように似た形を区別しやすくする工夫が施されており、誤読や見間違いを防ぎます。

これにより、案内表示や公共機関の掲示物など、多様な人が利用する場面で力を発揮します。

また、UDフォントは単なる配慮ではなく、ビジネス面でも価値があります。

顧客に「読みやすさ」を提供することは、ユーザーフレンドリーな姿勢を示す強力なメッセージになるのです。

特に行政文書や学校の教材などでは、UDフォントを使うことで公平性や安心感を高めることができます。

これは「デザインが誰のためにあるのか」を考えるうえで重要な視点です。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- UDフォントは誰にとっても読みやすく設計されたフォントである

- 余白の広さと形状のわかりやすさが特徴である

- 公共性の高い場面で信頼性や公平性を示す役割を持つ

フォントの細部を見極めるスキルに加え、ユニバーサルデザインの視点を取り入れることで、より多くの人に伝わるデザインを実現できます。

UDフォントは「誰にでも伝わるデザイン」の象徴です。見やすさを意識するだけで、デザインの信頼度はぐっと高まりますよ!

実例で学ぶ有名作品とフォントの力

フォントの重要性をさらに理解するには、実際に使われている事例を見るのが一番です。

映画や広告、ブランドロゴなどでは、細部までこだわり抜かれたフォント選びが作品全体の印象を大きく左右しています。

特に有名作品に採用されたフォントは、その作品の世界観を体現する重要な役割を担っているのです。

ここからは映画のタイトルや広告で使われた具体的なフォント事例を見ていきましょう。

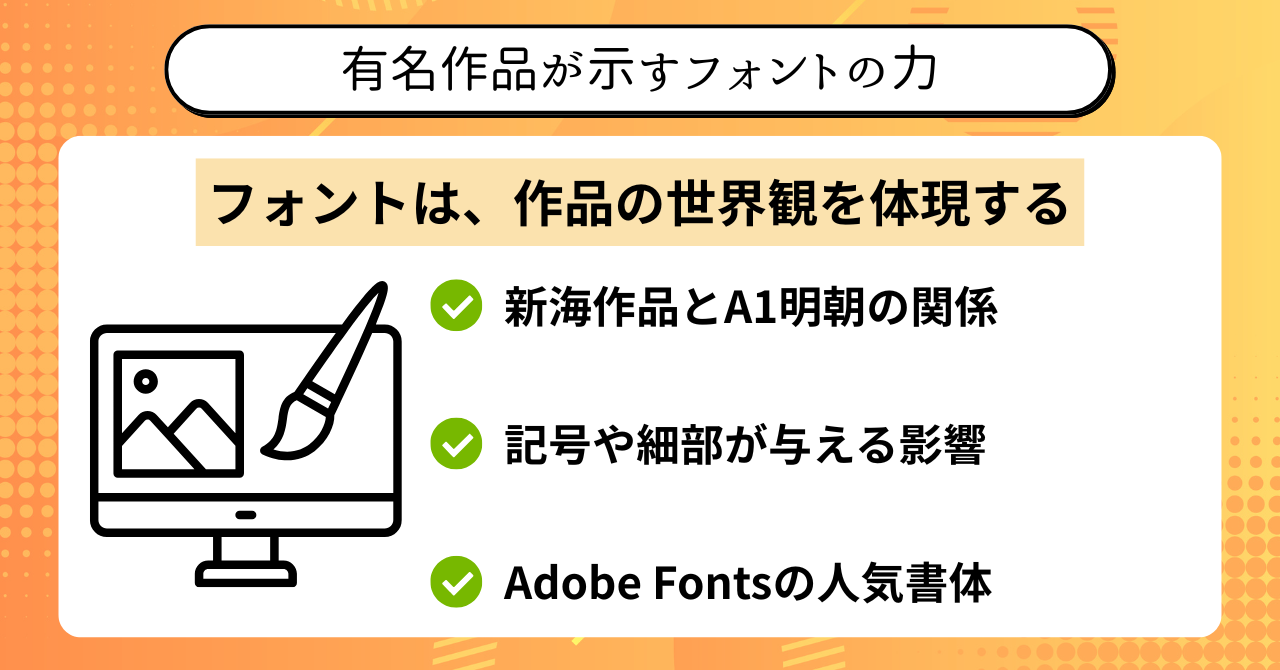

『君の名は。』『天気の子』に採用されたA1明朝

新海誠監督の代表作『君の名は。』や『天気の子』では、A1明朝という有料フォントがタイトルに使われています。

一見すると一般的な明朝体に見えるかもしれませんが、実は細部に特別な工夫が凝らされています。

A1明朝の特徴は「滲み」のような質感です。

筆で書いたかのような消え入りそうなニュアンスがあり、儚さや繊細さを表現しています。

この質感こそが、新海監督作品に共通する「切なさ」「儚い青春」といったテーマを視覚的に支えています。

まさにフォントが作品の世界観を強化している好例です。

もしA1明朝ではなく無料の明朝体を使っていたら、この雰囲気は再現できなかったでしょう。

観客は無意識のうちにそのニュアンスを受け取り、物語に深く没入するのです。

また、映画のタイトルだけでなくポスターや関連書籍などにもA1明朝が用いられ、統一感を生み出しています。

これはフォントが「作品ブランド」の一部であることを示しています。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- A1明朝は滲みを含んだ質感で、儚さや繊細さを表現する

- 新海誠作品のテーマ性と強く結びついている

- フォントの選択が作品の世界観やブランドを支えている

有名作品に学ぶことで、フォントの持つ力がどれほど大きいかを実感できるはずです。

記号や細部が作品世界に与える影響

フォントの魅力は文字そのものだけではありません。

実は句読点や記号といった細部の形状も、作品全体の印象に大きな影響を与えています。

たとえば映画タイトルに使われる「。」や「!」といった記号。

これらのサイズや形、角度の違いが、作品の雰囲気を微妙に変えるのです。

観客は無意識のうちに記号の形状から「優しさ」「力強さ」といったニュアンスを感じ取ることがあります。

実際にA1明朝のビックリマーク「!」は、直線的でありながらわずかに柔らかさを残しています。

これにより、勢いを示しつつも儚さや繊細さを同時に表現できるのです。

また、フォントによってはカギカッコや括弧の形状が大きく異なります。

角ばった形状は硬さを、丸みのある形状は親しみを表現するなど、文章全体のトーンを左右します。

さらに、細部の形状は視認性や読みやすさにも関わります。

見落とされがちですが、こうした細部の違いを意識できるかどうかで、プロとアマチュアの差が生まれるのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 記号や細部の形状も印象形成に大きく影響する

- 「!」や「。」の違いで作品のトーンが変わる

- カッコの形状ひとつで硬さや親しみやすさを演出できる

フォントは文字だけでなく「記号のデザイン」まで含めて選ぶことで、より一貫した世界観を作り出せます。

Adobe Fontsでよく使われる人気書体

多くのデザイナーが利用するAdobe Fontsには、プロの現場でも頻繁に使われる人気の書体が揃っています。

これらは作品制作において「定番」として扱われ、デザインの質を安定させる役割を果たしています。

代表的なのは「特太明朝」「見出しゴシック」といったシリーズです。

力強さと可読性を兼ね備えており、広告や雑誌の見出しなどで幅広く使われています。

また、「シンゴ」や「源ノ角ゴシック」のようなフォントは、シンプルながら汎用性が高く、UIデザインやプレゼン資料などでもよく採用されています。

同じゴシック体でも、シンゴはベーシックで安定感があり、見出しゴシックは遊び心を感じさせるなど、微妙な違いが存在するのです。

こうした違いを理解して選ぶことで、デザインの表現力は一気に広がります。

さらに、Adobe Fontsはサブスクリプションで提供されているため、コストを抑えつつ多彩なフォントを試せるのも大きな魅力です。

初心者にとっても、まずはAdobe Fontsを活用してフォントの幅広さを体感することが学びの第一歩になります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- Adobe Fontsはプロも使う人気フォントが揃っている

- シンゴや源ノ角ゴシックなど汎用性の高い書体は定番

- 見出しゴシックなどは遊び心や強調に向いている

人気フォントを積極的に触れることで、プロがなぜその書体を選ぶのかという感覚を養うことができます。

Adobe Fontsの定番を押さえるだけでも、デザインの仕上がりはぐっと変わります。まずは触れて試してみることが大事ですよ!

フォント感覚を磨く実践トレーニング

フォントの知識を学んでも、実際に使いこなすには「見る力」と「感じ取る力」を養う必要があります。

ただ理論を知っているだけではなく、日常の中で違いを意識して観察し、体験を積み重ねることが大切です。

フォント感覚は知識よりも「慣れ」と「実践」によって磨かれるものなのです。

ここでは、すぐに取り入れられる具体的なトレーニング方法を紹介します。

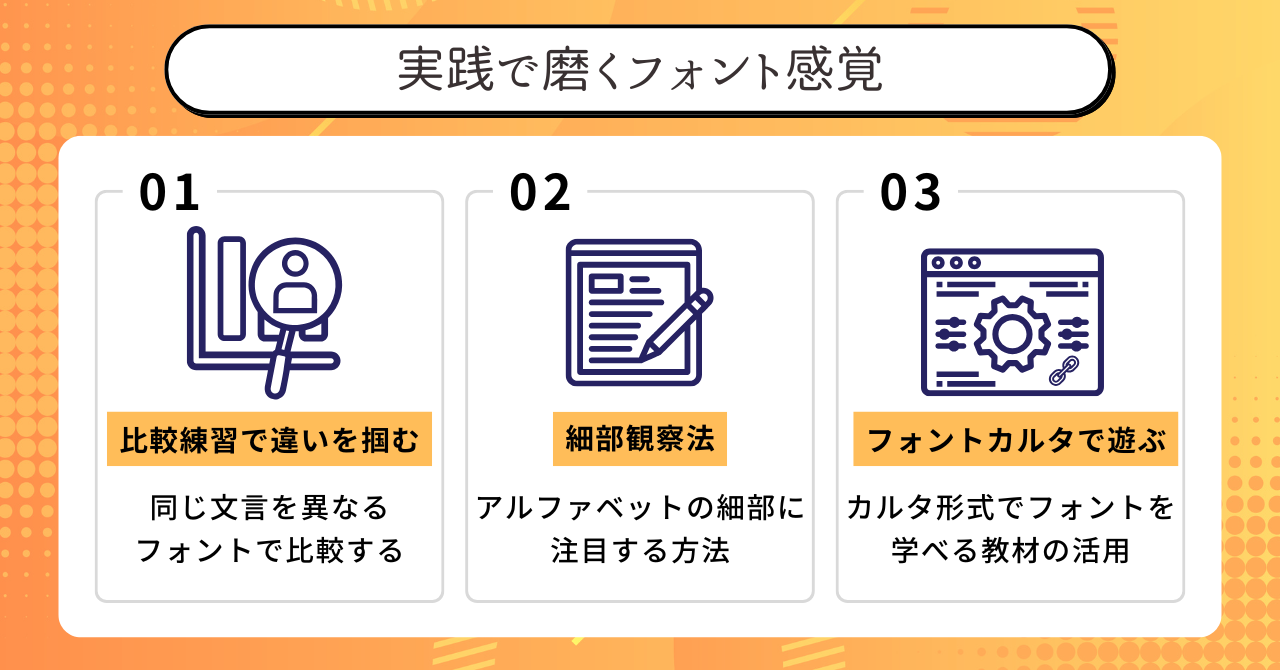

同じ文言を並べて比較する効果

もっともシンプルで効果的な方法は、同じ文言を異なるフォントで並べて比較することです。

こうすることで「なんとなく違う」と感じる感覚が、次第に「どこが違うのか」を言語化できるようになります。

たとえば「おはようございます」というフレーズを、ゴシック体・明朝体・丸ゴシック体で並べてみると、

印象が「力強い」「落ち着いている」「柔らかい」とはっきり違って見えるはずです。

違いを比較する習慣を持つことで、フォントを選ぶ感覚が確実に研ぎ澄まされていきます。

さらに、比較する際はスクリーンショットを残してフォルダにまとめておくと便利です。

振り返りながら確認することで、自分なりの基準が蓄積されていきます。

この方法は初心者でも簡単に始められるうえ、日常的に続けやすいのが大きな魅力です。

実際に多くのデザイナーも、学生時代からこの比較トレーニングで感覚を養っています。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 同じ文言を異なるフォントで並べて比較するのが効果的

- 印象の違いを言語化することで判断力が磨かれる

- スクリーンショットを残すと学びが蓄積されやすい

比較の積み重ねは地味ですが、確実にフォント感覚を高める最短のトレーニング方法です。

アルファベットの細部に注目する方法

欧文フォントを観察するときに役立つのが、特定のアルファベットに注目する方法です。

特に「A」「G」「R」といった文字は、フォントごとの個性が最も現れる部分といわれています。

たとえば「A」の頂点部分が直線的か、丸みを帯びているかで印象は大きく変わります。

直線的なAはモダンでシャープな印象を、丸みのあるAは柔らかく親しみやすい印象を与えます。

「G」の形状もフォントごとに差が出やすいポイントです。

オールドスタイルのフォントでは曲線が多くクラシックな雰囲気を持ち、モダンなフォントでは直線的で洗練された印象になります。

小さな違いに気づけるようになると、フォントの特徴を言語化できる力が身につくのです。

さらに「R」の脚部分がカーブしているか直線的かでも、動きや遊び心の有無が感じ取れます。

こうした細部に意識を向けることで、文章全体のトーンが変わる理由を理解できるようになります。

初心者がやりがちな失敗は「全体の印象」だけで判断してしまうことです。

部分的な形状に注目する習慣を持つと、より繊細なデザイン判断が可能になります。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- アルファベットは「A」「G」「R」などでフォントの個性が顕著に表れる

- 小さな違いを観察することで印象の言語化ができるようになる

- 部分的な形状を見て判断する習慣がデザイン力を高める

アルファベットの細部に注目することは、フォントを深く理解するうえで欠かせないトレーニングです。

フォントカルタで楽しく学ぶ実践法

フォントの違いを学ぶのに最適なツールのひとつが「フォントカルタ」です。

カルタ形式で遊びながらフォントを学べる教材で、プロのデザイナーから初心者まで幅広く活用されています。

フォントカルタには「読み札」と「取り札」があり、取り札には同じ文言が異なるフォントで印刷されています。

読み札でフォント名が読み上げられ、そのフォントを瞬時に見分けて取ることで、自然とフォントの特徴を覚えることができるのです。

遊びながら違いを見極める練習ができるため、学習のハードルが低く継続しやすいのが大きなメリットです。

特に和文版のフォントカルタでは、明朝体やゴシック体の微妙な違いを比べられるため、日本語フォントに強くなりたい人に最適です。

初心者はもちろん、中級者にとっても「似ているフォントを瞬時に区別する」という実践力が鍛えられるため、実務に直結する学びとなります。

また、複数人で遊べるので、仲間やチームで一緒に学ぶ学習ツールとしても効果的です。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- フォントカルタは遊びながら特徴を学べる教材である

- 似たフォントを区別する力が自然と鍛えられる

- 和文版は日本語フォントに強くなるため特におすすめ

フォント学習を「退屈な勉強」から「楽しい遊び」に変えることで、実践的な感覚をスムーズに養うことができます。

フォントカルタは「遊びながら学べる」のがポイント。気づいたらフォントを見分けられるようになってますよ!

Canva活用の記事では、“見出しに太め、本文に読みやすい書体を合わせる”ことで、フォントの太さで情報の強弱をつける方法が紹介されています。

【完全ロードマップ】Canva副業で月10万円稼ぐ方法|未経験から3ヶ月で案件獲得するステップとは?

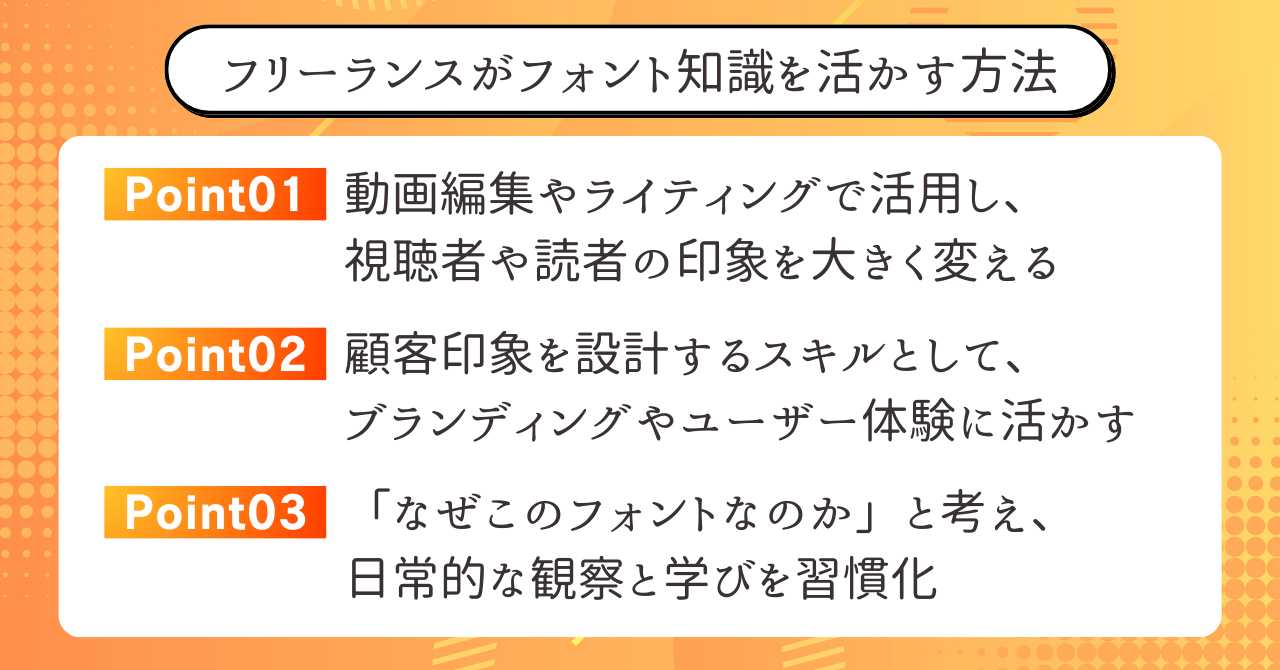

フリーランスがフォント知識を活かす方法

ここまでフォントの基礎や実践的な学び方を紹介してきましたが、最終的に重要なのは「どう活かすか」です。

フリーランスにとって、フォントの知識は単なるスキルではなく、仕事の成果や信頼を左右する武器になります。

デザインや文章にフォントの意図を込めることで、顧客に伝わるメッセージの質が大きく変わるのです。

ここからは、実際にフリーランスの現場でフォント知識をどう活かせるのかを具体的に解説していきます。

動画編集やライティングに応用する

フォント知識のもっともわかりやすい活用例が、動画編集やライティングです。

どちらも文字を扱う仕事であり、フォントの選び方次第で視聴者や読者の印象が大きく変わります。

動画編集では、テロップに適切なフォントを選ぶことで、番組の雰囲気やストーリーのトーンをコントロールできます。

たとえば力強いメッセージを届けたいときはゴシック体を、感動的な場面には明朝体を使う、といった具合です。

ライティングでは、媒体に合わせたフォントを選ぶことで読者体験を高められます。

雑誌記事やコラムなら読みやすい明朝体、SNS投稿やプレゼン資料なら視認性の高いゴシック体が有効です。

文章の内容とフォントの性質を一致させることが、プロとしての信頼感を演出する近道です。

ありがちな失敗は「とりあえず見やすいから」とすべてゴシック体で統一してしまうこと。

これでは媒体ごとの特性や目的に応じた最適化ができず、クオリティが低く見えてしまいます。

逆にフォントを戦略的に選べる人は、作品に深みを持たせ、相手に「細部まで配慮されている」と感じさせることができます。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 動画編集では場面に応じてフォントを切り替えることでトーンを操作できる

- ライティングでは媒体に最適なフォントを選ぶことで読者体験を高められる

- 「全部ゴシック」で済ませるのは初心者が陥りがちな失敗

フォントの応用力を身につけることは、フリーランスのクリエイティブ全般に直結する強力な武器となります。

顧客に伝わる印象を設計する力

フリーランスにとって、フォント知識を活かす最大のポイントは「顧客に伝わる印象を設計する力」を持つことです。

単に美しいデザインを作るだけでなく、クライアントの意図やメッセージを正しく届ける役割を果たさなければなりません。

フォント選びは、顧客のブランディングやユーザー体験を左右する戦略的な行為です。

たとえば、高級感を打ち出したいブランドなら、繊細な明朝体や上品なセリフ体が効果的です。

一方、親しみやすさを重視するサービスであれば、丸ゴシック体や柔らかい書体を使うことで安心感を演出できます。

ここで重要なのは「顧客の理想像」を具体的にイメージすることです。

そのイメージに合わせてフォントを提案できれば、デザインに一貫性が生まれ、成果物の説得力が格段に高まります。

ありがちな失敗は、デザイナー自身の好みだけでフォントを選んでしまうことです。

顧客の目的やターゲットに合わないフォントを選べば、せっかくのデザインも効果を発揮できません。

逆に「顧客が届けたい印象は何か」を意識してフォントを選べる人は、提案力のあるフリーランスとして高く評価されます。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- フォントは顧客のブランドイメージや目的に直結する

- 理想の顧客像を具体化し、それに合うフォントを提案する

- 自分の好みだけで選ぶのは失敗につながる

顧客に寄り添ったフォント設計ができることは、フリーランスとしての信頼とリピート案件を獲得する大きな鍵になります。

日常的に観察し学び続ける習慣

フォント感覚を本当に自分のものにするには、日常的な観察と学びを習慣化することが欠かせません。

街中の看板や広告、アプリのUIなど、日々の生活には数えきれないほどのフォントが使われています。

「なぜこの場面でこのフォントが選ばれているのか?」と考えるだけで、学びの材料に変わるのです。

たとえば飲食店のロゴに使われる丸ゴシック体は、親しみやすさや安心感を演出しています。

一方、金融機関の広告に使われる明朝体は、堅実さや信頼性を強調しています。

このように「選ばれた理由」を意識することが、フォントを理解する近道です。

また、定期的にフォント見本を眺めたり、比較用のスクラップを作ることで、感覚はどんどん研ぎ澄まされていきます。

ときにはフォントカルタのような教材を使って遊び感覚で学ぶのも効果的です。

ありがちな落とし穴は「一度学んだら終わり」と思ってしまうこと。

フォントの世界は常に新しいデザインやトレンドが生まれるため、継続的なインプットが求められます。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 日常の看板や広告を観察し、選ばれた理由を考える

- フォント見本や比較スクラップを定期的に活用する

- 継続的に学び続けることで感覚が磨かれる

フォント学習を習慣化できれば、自然と引き出しが増え、フリーランスとしての表現力と提案力を高め続けられるでしょう。

街の広告を眺めるだけでも立派な勉強になりますよ。日常の中でフォントを意識するだけで成長スピードは大きく変わります!

まとめ:フォントを理解することはフリーランスの武器になる

本記事では、フォントがデザインにおいてどれほど重要な役割を持つかを解説しました。

ゴシック体と明朝体の基本的な違いから、有名作品での具体的な使用例、さらに日常的に取り入れられる学習方法まで幅広く紹介してきました。

フォントは単なる文字のデザインではなく、メッセージの温度や印象を決める大切な要素です。

フリーランスにとって、この知識を活かせるかどうかは、クライアントからの信頼や成果物の完成度を大きく左右します。

提案力や表現力を磨くためにも、フォントの観察や比較を習慣化していきましょう。

さらに、フォントカルタなどの学習ツールやAdobe Fontsといったサービスを活用すれば、楽しみながらスキルを伸ばすことができます。

最後に、もう一度この記事で学んだポイントを振り返ります。

- フォントはデザインの骨格であり、印象を左右する基盤になる

- ゴシック体と明朝体の違いを理解することが第一歩

- 細部や記号の違いがデザイン全体の完成度を高める

- 日常的に観察・比較し続けることでフォント感覚が磨かれる

- フリーランスはフォント知識を武器として顧客提案に活かせる

フォントを理解し使いこなすことは、あなた自身のクリエイティブを一段と引き上げる力になります。

ぜひ今日から日常の中でフォントを観察し、学びを積み重ねてみてください。

ゼロから学ぶデザイン講座|プロの指導で着実にスキルアップ【Design Hacks】

コンドウハルキさんが講師を務めるBrain講座 「ゼロから学ぶデザイン講座|Design Hacks」 は、初心者から案件獲得までを体系的に学べる、実践型のデザイン講座です。

独学では挫折しやすいデザイン学習を、プロのフィードバックや無制限の質問サポートを受けながら進めることができます。

- 初心者でも安心!体系的に学べるデザイン基礎講座

- Photoshop・Illustratorの操作を動画でわかりやすく解説

- 回数無制限の質問サポートでつまづきを解消

- 課題添削で実力が着実に身につく

- ポートフォリオ作成や案件獲得方法まで網羅

- 副業・キャリアアップにも役立つスキルを習得可能

- デザイン未経験者でも最短ルートで学習できる環境

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。