Brainメディア運営部です!

「どうすれば、はじめての提案でも〝信頼されるフリーランス〟になれるんだろう?」

そんなモヤモヤを抱えたまま、クライアントとのチャットに不安を感じている方は少なくありません。

実績が少ない。

自信がない。

どう提案すればいいか分からない。

だからといって、曖昧な見積もりや「ご希望があれば対応します」といった受け身の姿勢では、〝選ばれる存在〟にはなれません。

結論から言えば、信頼されるフリーランスの共通点は「たった1通のチャット対応」に現れます。

それは、〝相手にとって最適かどうか〟を迷わず判断し、誠実に伝える姿勢です。

「目の前の報酬よりも、相手の目的に寄り添う」

この姿勢を持つだけで、クライアントの印象は大きく変わります。

たとえば

・目的を正確にヒアリングした上で「その手段は本当に最適か?」と確認する

・過去の事例や選択肢、具体的な金額を率直に提示する

・受注ありきではなく、〝必要ない場合はそう伝える〟誠実さを持つ

こうした〝丁寧で信頼感のあるやり取り〟は、単発の受注では終わりません。

次の相談、次の紹介へと確実に広がっていきます。

逆に言えば、「誠実なチャットひとつで未来が変わる」とも言えるのです。

この記事では、実際の発注やり取りをもとに、

〝信頼を勝ち取る提案の仕方〟と〝次につながる対応〟のポイントを丁寧に解説していきます。

これからフリーランスとして仕事を広げたい方。

提案の壁にぶつかっている方。

きっと、あなたの対応力に〝説得力〟が加わるはずです。

目次

なぜ〝言われた通り〟の対応では信頼されないのか?|受け身営業がチャンスを逃す理由とは

〝提案せずに言われた通りに動くだけ〟では、信頼も仕事も得られません。

クライアントが本当に求めているのは、ただ要望に応えてくれる相手ではなく、〝自分の目的に最適な選択肢を一緒に考えてくれる人〟です。

たとえば、相手が「出版を依頼したい」と伝えてきたとしても、その背景にある目的が「集客」なのか「権威づけ」なのかによって、選ぶべき手段はまったく変わってきます。

にもかかわらず、目的を聞かずに「できます、見積もりはこちらです」と答えてしまうと、〝ただ言われたことをこなすだけの人〟という印象で終わってしまいます。

この章では、受注率が上がらないフリーランスにありがちな〝受け身対応〟の落とし穴と、最初の一言で信頼を得る提案の考え方を解説します。

「依頼内容だけを聞く人」が信頼されない決定的な理由とは?

〝要望に応えること〟と〝信頼されること〟は、まったく別物です。

相手の指示通りに動けば評価される、というのは会社員時代の話。

フリーランスとして信頼されるには、そもそも〝その依頼内容が目的に合っているか〟を考える視点が求められます。

たとえば、「書籍を出したい」という相談に対して、そのまま「承知しました」と進めるのはNGパターンです。

発注者側の目的が「商品を売りたい」なのであれば、必ずしも書籍が最適とは限りません。

場合によっては、SNSやセミナー形式、あるいは無料プレゼントにした方が効果的なこともあります。

一方で、「目的を教えていただけますか?」と丁寧に聞き返し、「書籍以外にも、こういう方法があります」と選択肢を示せる人は、〝自分のために考えてくれている〟と感じてもらえます。

信頼は、依頼に応えることで生まれるのではなく、〝依頼の目的に寄り添うことで育まれる〟ということを忘れてはいけません。

「それはやめた方がいいかも」と言える人が仕事を得る理由

〝不都合な真実〟を伝えられる人だけが、長期的な信頼を得ていきます。

なぜなら、クライアントの多くは、すでに何らかの結論を持って依頼してくるものの、実際にはその判断が〝本当にベストかどうか〟を迷っているからです。

そんなときに「その判断、ちょっと見直してみませんか?」と正直に言える人ほど、信頼されます。

たとえば、通常なら数十万円の契約につながる出版案件に対して、「この目的なら、別の手段の方が効果的かもしれません」と伝えたケースがあります。

この一言は、自分の売上を逃すリスクを伴うものです。

しかし、その誠実さにクライアントは深く感動し、「次に何か頼むならこの人」と強く印象に残ります。

「言いなりになる人」は一時的に選ばれるかもしれませんが、「真実を伝える人」は長期で信頼され続ける。

これが、継続依頼や紹介を生む本質です。

短期の売上か、長期の信頼か|〝最初の一手〟がすべてを決める

〝最初の一言〟が、あなたの未来の売上を大きく左右します。

なぜなら、初回の提案対応こそが、クライアントとの信頼関係を築く最初の起点だからです。

この段階で「この人は仕事を任せても大丈夫だ」と思われるか、「ただこなすだけの人」と見られるかで、その後の評価は決定づけられます。

たとえば、あるフリーランスは、出版を希望するクライアントに対して、「出版には複数の目的があり、状況によって向き不向きがあります」と伝えたうえで、最適な選択肢を3つ提示しました。

それぞれの選択肢に対して、費用・リスク・成果がどう変わるかを具体的に説明し、「今の目的ならこれが一番合っていると思います」と丁寧に補足したのです。

その結果、クライアントは安心して依頼を決定しただけでなく、他の知人にもその人を紹介するようになり、月に数件の新規案件が自然に集まる状態が生まれました。

最初の一手を「売るため」ではなく、「信頼を積み上げるため」に使えるかどうか。

その違いが、フリーランスとしての未来を大きく変えていくのです。

〝1通のチャット〟で信頼をつかむ人の共通点とは?|仕事を任せたくなる対応に必要な視点

〝信頼される人〟は、最初のチャットからすでに違いが出ています。

クライアントは、提案の中身以上に「この人に任せても大丈夫か?」という〝安心感〟を大切にしています。

特に初回のやり取りでは、返信スピード・配慮・提案の明確さなど、わずかな対応の差が信頼に直結します。

実際、提案内容は同じでも、「返信が早い」「不安に寄り添っている」「判断しやすい情報が揃っている」人には、クライアントの気持ちが自然と傾きます。

これは〝文章力〟や〝実績〟の問題ではなく、「どこまで相手目線で考えているか」によって生まれる差です。

この章では、たった1通のチャットで信頼をつかむ人が持っている共通スキルを、具体的なやり取り例とともに解説していきます。

「返信の速さ」が安心を生む最大の要因になる理由

〝スピード感のある対応〟は、思っている以上に信頼を生みます。

なぜなら、クライアントの多くは、「返事が来ない間」に不安を膨らませるからです。

特に初回の連絡で数時間~1日以上反応がないと、「ちゃんと見てもらえているのか?」「この人に任せて大丈夫か?」という疑念が生まれてしまいます。

たとえば、実際のやり取りの中で「外出中のため、正式な見積もりは明日になります。必ずご連絡しますね」と、たった一言添えた返信だけで、クライアントの安心感は大きく変わります。

逆に、24時間以上何の連絡もないまま放置されると、それだけで信頼を失ってしまうこともあります。

すぐに完璧な返信ができなくても構いません。

大切なのは、相手に〝気にかけている〟〝丁寧に向き合っている〟という意識が伝わること。

たった数行のメッセージが、仕事を獲得できるかどうかを左右することを、忘れてはいけません。

「不安をゼロにする提案資料」で判断を後押しする技術

〝判断しやすい提案〟を出せる人は、それだけで一歩抜きん出ます。

理由は、クライアントの多くが「何を基準に選べばいいか分からない」という状態で悩んでいるからです。

その中で、費用や納期を明確に提示するだけでなく、モデルケース・文字数目安・選択肢の比較まで用意してくれる人に対しては、信頼と安心が一気に高まります。

たとえば、「今回のご依頼に近い過去の実績では、〇〇文字でこの費用でした。今回も同じ規模であれば、こちらのプランをご検討いただけます」といった資料を提示されたケースでは、クライアントは即断即決できたと言います。

「人によって変わります」と濁されるより、「この範囲なら〇万円です」と提示された方が、心理的なハードルは確実に下がります。

選ばれる人は、〝提案を送って終わり〟ではなく、〝相手の不安がゼロになるまで設計する〟ことに徹しています。

だからこそ、単価が高くても「この人に任せたい」と思ってもらえるのです。

「役割の壁を超える人」が、仕事を巻き取っていく理由

〝担当外だからやりません〟という人よりも、〝必要なら対応します〟という人の方が圧倒的に選ばれます。

クライアントは、業務の分担ではなく「ゴールまでたどり着けるか」を見ています。

そこで、「表紙は別の人に頼んでください」「公開作業は対象外です」と突き放してしまうと、「この人に頼んでも、途中で止まりそうだな」という印象を持たれてしまいます。

一方で、実際には「本業ではありませんが、簡易的な表紙制作も対応できます」「公開作業もサポート可能です」と巻き取ってくれる人がいます。

こうした人は、最初の依頼が完了した後も「次もこの人にお願いしたい」「あの人に聞けば全部解決する」という存在になります。

すべてを抱え込む必要はありません。

しかし、〝ゴールに向けてどこまで寄り添えるか〟を意識することで、単価も信頼も、依頼数も自然と増えていきます。

「どこまでなら対応できますよ」とひと声添えられる人こそ、信頼され、選ばれる人なのです。

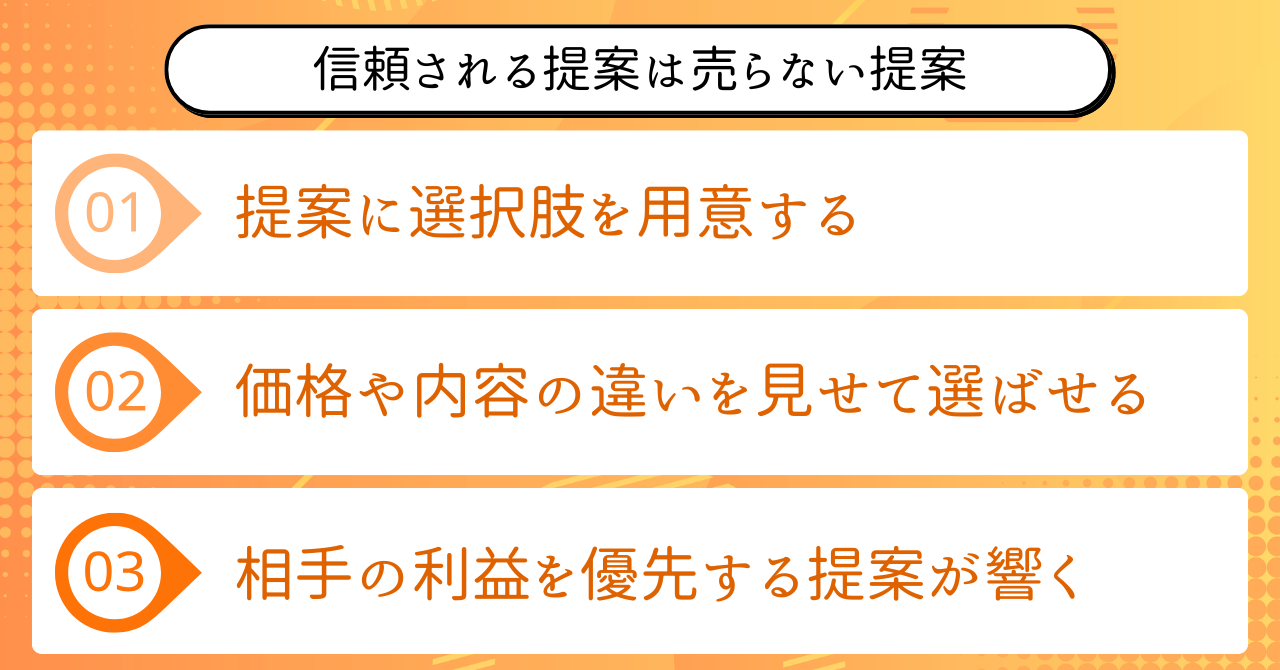

なぜ〝選択肢を増やす提案〟が信頼を生むのか?|売らずに売れる人がやっている3つの工夫

〝選ばれる人〟は、選ばせる準備まで設計しています。

営業がうまい人ほど、何かを「売り込む」のではなく、〝複数の選択肢〟を提示し、相手自身に選んでもらう形をとります。

その理由は、クライアントが何よりも重視しているのが「納得感」だからです。

一方で、自分の商品だけを一方的に押し出す人は、どれだけスキルが高くても「信用できない」「都合のいいことしか言わない」と敬遠されます。

「選べる状態をつくる」ことで、提案は〝押し売り〟から〝信頼〟へと変わっていくのです。

この章では、実際に選択肢を提示することで成約率・単価・満足度がすべて上がった事例と、その背景にある思考法を解説します。

「このサービスしかありません」が信頼を失う理由とは?

〝選択肢を隠す〟ことは、クライアントからの信用を奪います。

多くの人がやりがちなのが、「自分の売りたい商品しか提案しない」という対応です。

たとえば、本当は別の手段の方が成果が出る可能性が高いと知っていながら、「自社サービスなので」と強引に誘導してしまうパターンは典型的なNG例です。

クライアント側は気づいています。

「本当に私のことを考えてくれているのか?」「他にもっといい手段があるのでは?」と不信感を持った瞬間、あなたへの信頼は一気に冷めてしまいます。

一方で、「実は他にこんな選択肢もありますが、今回の目的にはこの方法が一番合っていると思います」と伝えられる人には、自然と信頼が集まります。

自分の利益を優先するのではなく、〝相手の成功〟を優先している姿勢が伝わるからです。

信頼は、「商品」ではなく「姿勢」によって築かれる。

その本質を理解している人だけが、仕事を〝紹介される側〟になれるのです。

比較提案が単価も満足度も上げる|納得して選ばせる技術

〝選べる状態〟を設計するだけで、成約率も単価も上がります。

なぜなら、人は「選ばされた」と感じると不満を抱えやすい一方で、「自分で選んだ」と思えると満足度が高まり、リピートや紹介につながりやすくなるからです。

たとえば、以下のように提示されるとどうでしょうか。

- プランA:文字起こし+リライトのみ(10,000円)

- プランB:上記に加えSEO構成と導線設計まで含める(30,000円)

- プランC:上記+投稿文代行+分析レポート付き(60,000円)

このように3パターンで提案されると、「どれを選ぶか」に意識が向き、「やめておこう」という判断はされにくくなります。

しかも、自分で選んだという感覚があるため、納品後の満足度も高く、価格に対する納得感も得られやすいのです。

比較のない提案は「押し売り」に見え、比較のある提案は「信頼」に変わる。

それが、売らずに売れる人が使っている提案の構造です。

「他をすすめたのに選ばれる人」の共通点とは?

〝あえて自分の商品をすすめない人〟ほど、最終的に選ばれる存在になります。

その理由は明確で、相手の利益を最優先する姿勢が、強烈な印象を残すからです。

「この人は無理に売ってこない」「私の成功を一緒に考えてくれている」と感じた瞬間、クライアントはその人のファンになります。

たとえば、「あなたの目的が〇〇なら、私のサービスは合わないかもしれません。△△という方法の方が早く成果が出ると思います」と正直に伝えたフリーランスがいました。

その場では成約に至りませんでしたが、後日「あなたの誠実さに感動したので、別の案件で依頼させてください」と連絡が来たのです。

本当の信頼は、〝売られたとき〟ではなく、〝売られなかったとき〟に生まれる。

その信頼こそが、次の仕事、そして紹介へとつながっていく最大の資産になるのです。

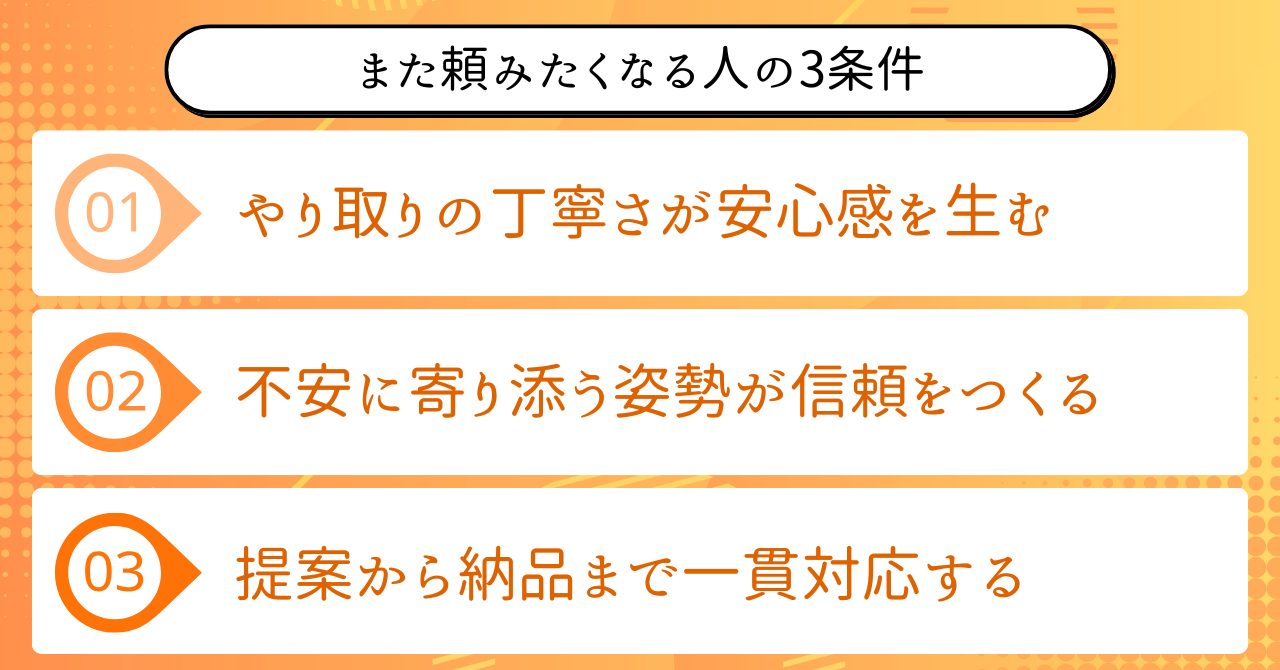

発注者になって分かる、〝また頼みたくなる人〟の条件とは?|信頼が積み重なる提案対応の本質

〝またこの人に頼みたい〟と思わせるのは、納品物のクオリティだけではありません。

実際に発注者になってみると分かりますが、依頼相手を選ぶときに重要なのは「期待通りのものが返ってくるか」ではなく、「この人とやり取りを続けたいと思えるか」です。

どれだけ実力があっても、対応が雑だったり、提案が独りよがりだったりすると、「次もこの人に」という気持ちにはなれません。

一方で、特別なスキルがなくても、〝丁寧に寄り添い、判断しやすく導いてくれる人〟は、自然と継続依頼が生まれます。

この章では、「なぜその人にまた頼みたくなるのか?」という視点から、信頼を積み重ねる仕事の仕方を紐解いていきます。

「発注してみて初めて分かる」フリーランスの本当の価値とは?

〝自分が発注する側〟になったとき、初めて気づくことがあります。

それは、スキルや価格よりも〝対応力〟こそが仕事の満足度を大きく左右するという事実です。

どれだけ良いものを納品されても、やり取りがストレスフルだったり、質問に答えてもらえなかったりすれば、「もう一度頼みたい」とは思えません。

たとえば、ある発注者が複数の候補者に同じ内容で相談したところ、「返信が早く、質問に対して的確な答えを返してくれた人」に依頼を決めました。

その人の提案は飛び抜けていたわけではありませんが、〝安心感〟が圧倒的だったのです。

依頼される側として成功したいなら、一度は自分で発注を経験してみること。

その視点を持てるだけで、受注側の姿勢は大きく変わります。

「売り込む人」より「伴走する人」が選ばれる理由

〝売る人〟ではなく〝一緒に考える人〟が、長く信頼されます。

クライアントが本当に求めているのは、「成果が出るかどうか」という結果だけではありません。

「この人と進めていけば安心できる」「一緒にゴールまで行ける気がする」という感覚です。

たとえば、あるフリーランスが「このプランがおすすめです」と提案したあとに、「もし不安な点があれば、途中で内容を調整しても構いません」と一言添えました。

この柔らかさが、クライアントの緊張をほぐし、「この人なら信じて進められる」と決断の後押しになったのです。

結果を約束することよりも、プロセスに寄り添うこと。

〝寄り添う姿勢〟こそが、価格競争に巻き込まれない最大の武器になります。

「営業×提案×技術」が揃った人は、仕事を独占できる理由

〝窓口と中身が一致している人〟は、それだけで信頼されます。

多くのサービスでは、営業と制作が分断されています。

そのため、商談では話が通じたのに、実際の制作段階でズレが生じることが少なくありません。

一方で、自分で提案をし、自分で手を動かせる人──つまり〝営業・提案・制作すべてを理解している人〟は、仕事の精度とスピードがまったく違います。

クライアントも「この人に頼めばズレがない」「毎回の説明がいらない」と感じるため、継続率も紹介数も自然と増えていくのです。

ある事例では、クライアントが「もう他の人には頼みたくない」と言い、そのフリーランスに全案件を任せるようになったケースもあります。

技術だけで勝負する時代は終わりました。

今後は〝提案力×実行力×信頼力〟を一貫して持つ人が、すべてのチャンスを手にしていくのです。

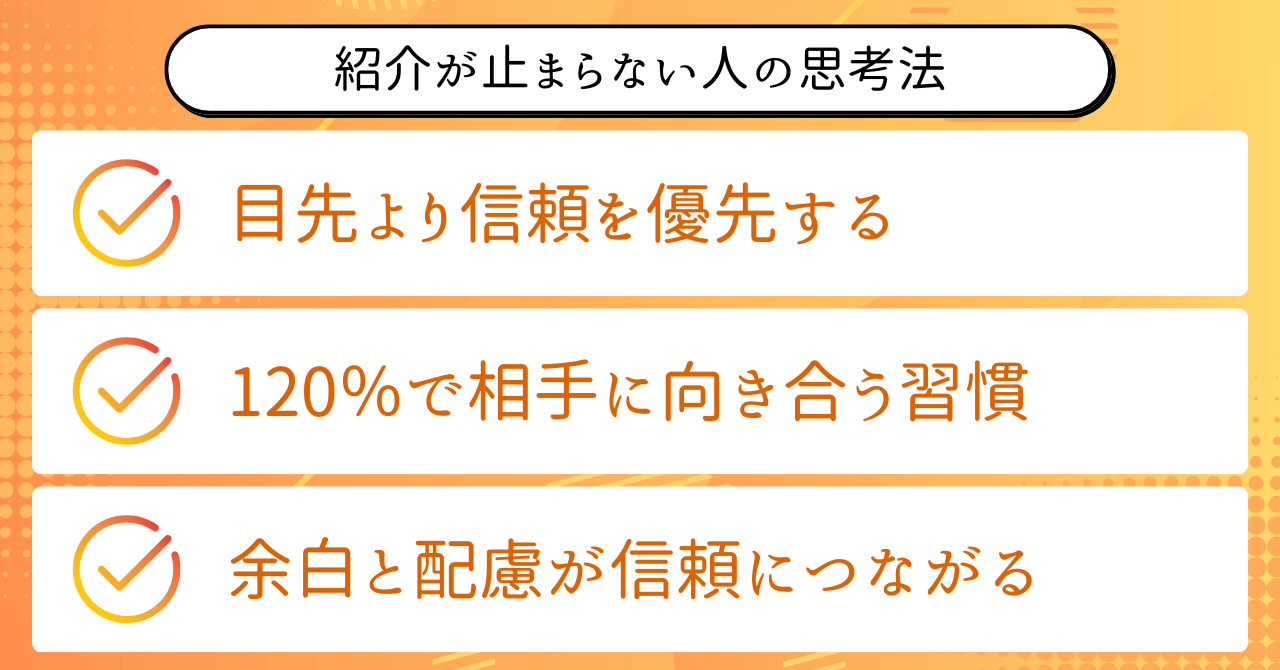

どうすれば〝紹介が止まらない人〟になれるのか?|短期の成果より、長期の信頼を優先する思考法

〝紹介が止まらない人〟には、例外なく共通する思考と行動があります。

それは、目の前の1件の成約よりも、〝相手の成功〟と〝長期の信頼〟を最優先しているという点です。

売上や実績を追うのではなく、クライアントの不安を解消し、目的に合ったベストな提案をすること。

それが結果として、次の依頼・紹介・再契約へとつながる〝信頼の連鎖〟を生み出します。

一方で、今すぐの売上だけに固執してしまうと、目先の契約は取れても長くは続きません。

クライアントの記憶に残るのは、納品物のスペックではなく、〝どれだけ自分のために動いてくれたか〟という姿勢なのです。

この章では、紹介され続ける人が実践している信頼構築の具体行動と、その裏にあるマインドセットを解説していきます。

「今この1件」を取りに行く人と、「未来の10件」を見据える人の違いとは?

〝今すぐの売上〟を優先するか、〝長期の信頼〟を積み上げるか。

この選択で、フリーランスの未来は大きく分かれます。

たとえば、あるフリーランスは「このサービスを売れば即5万円の収益になる」という状況で、クライアントの目的を再確認し、あえて別の手段を提案しました。

結果、その案件では売上が立たなかったものの、後日そのクライアントから3名の紹介があり、合計30万円以上の仕事につながったのです。

一方、すぐに契約を取ろうと焦った人は、「売り込み感が強くて不信感を持った」と言われ、その後一切連絡が途絶えてしまいました。

目の前の1件を追う人は、いつも新規案件に追われ続けます。

未来の10件を見据える人は、信頼で仕事が増えていく〝紹介スパイラル〟を築いていけるのです。

「紹介が連鎖する人」が持っている共通習慣とは?

〝紹介で仕事が回る人〟は、信頼構築を習慣化しています。

特別なセールススキルがあるわけでも、高額な講座を受けているわけでもありません。

彼らに共通しているのは、「目の前の人に120%で向き合う」ことを徹底している点です。

たとえば、やり取りの中で曖昧な点があれば放置せず、「念のため再確認させてください」「この部分は補足が必要かと思い、追加で整理しました」と一歩踏み込む。

そんな姿勢が、「この人は本気でこちらのことを考えてくれている」と信頼され、結果として紹介が発生します。

紹介が生まれるかどうかは、納品物の完成度ではなく、〝期待を超える誠実さ〟にかかっています。

〝ちゃんとやっている人〟が、ちゃんと選ばれる時代なのです。

売り込まないのに選ばれる|〝信頼ベースの営業〟という新常識

〝売らずに売れる人〟は、営業の設計が根本から違います。

従来の営業は「いかに魅力的に伝えるか」に力点がありました。

しかし、今の時代に選ばれているのは、「どれだけ信頼してもらえるか」に重きを置いた営業です。

たとえば、提案時に「ご希望であればこちらの方法でも対応可能です」と余白をつくる。

クライアントが迷っていたら、「どちらでもできますので、無理に決めなくても大丈夫ですよ」と安心を与える。

こうした小さな配慮の積み重ねが、「この人なら安心して任せられる」という信頼につながっていきます。

営業は、信頼をつくるためのコミュニケーション設計。

だからこそ、押すのではなく、支えること。

それができる人が、自然と選ばれ、紹介され続ける存在になるのです。

どんなに優れたスキルを持っていても、どんなに立派な実績があっても、〝選ばれる人〟には共通する一つの姿勢があります。

それは、クライアントの目的に心から寄り添い、目の前の利益ではなく〝相手にとっての最適解〟を真剣に考えること。

その姿勢は、たった1通のチャットや1回の提案の中に、にじみ出るものです。

今回紹介してきたように、信頼を生む提案にはいくつかの共通点がありました。

- 「本当にその方法でいいのか?」と目的から確認する視点

- 選択肢を与え、納得して選んでもらうための提案設計

- 短期の成約ではなく、長期の信頼を優先するマインド

- 相手の不安に先回りして応える、細やかな配慮と誠実さ

これらはすべて、特別なスキルではありません。

誰にでもできる小さな気づかいの積み重ねが、〝またお願いしたい〟〝誰かに紹介したい〟という信頼の連鎖をつくっていきます。

あなたの提案を、相手がどう受け取るかは、その中に〝どれだけ相手を思う気持ちが込められているか〟で決まります。

「この人となら一緒にやっていけそう」

そう思ってもらえる提案を、今日から意識してみてください。

きっと、未来の仕事が少しずつ変わっていくはずです。