Brainメディア運営部です!

今回は、YouTube運営とAI活用の専門家・支配人ミルさんに情報提供をいただき、

〝YouTubeアナリティクスの使い方〟について解説します。

簡単に支配人ミルさんの紹介をさせていただきます。

YouTubeを運営していると〝アナリティクスを見ても結局どう活かせばいいか分からない〟と感じる人は少なくありません。

画面には膨大なデータが並びますが、ほとんどの人は再生回数や登録者数だけを追いかけてしまいがちです。

本当に成果につながるのは、数字を「見る」ことではなく「使う」こと。

この記事では、視聴者属性・視聴維持率・クリック率の3つの指標を中心に、数字を戦略に変える方法を体系的に解説します。

さらに、海外YouTuberの成功事例や、成長が止まったときの突破口、初心者がやりがちな分析の落とし穴まで具体的に紹介。

最後まで読めば、あなたのチャンネル運営を数字迷子から抜け出し、戦略的に成長させるヒントが必ず見つかるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

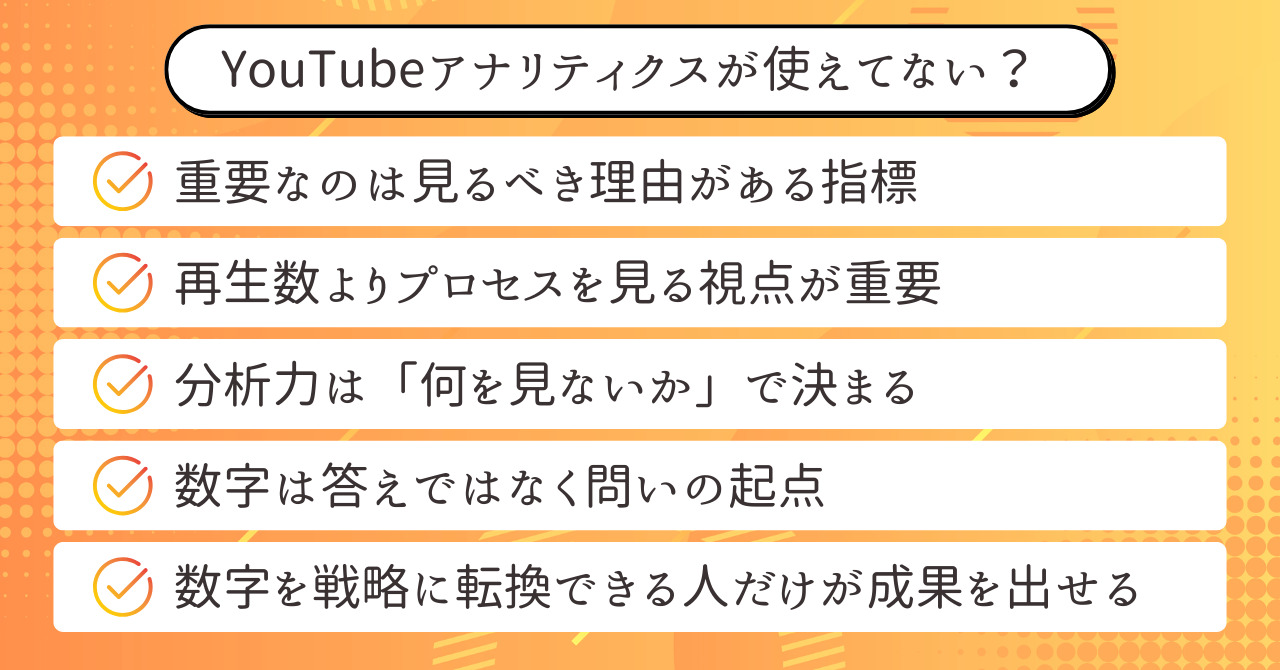

YouTubeアナリティクスが〝見れてるけど使えてない〟理由

YouTubeを運営している人の多くが、アナリティクスを毎日のように開いています。

しかし、そこで目にする膨大な数字を〝どう使えば成果につながるのか〟と悩んでいる人は少なくありません。

数字は見て終わりではなく、戦略につなげてこそ価値がある。

けれども現実には、多くの人が「結局何を見ればいいのか分からない」と迷子になってしまうのです。

この章では、なぜアナリティクスが〝見れているのに活かせていない〟のかを整理していきます。

それを理解することで、数字に振り回されるのではなく、自分のチャンネルを伸ばすための指針として扱えるようになります。

まずは、YouTubeアナリティクスに潜む落とし穴をひとつずつ見ていきましょう。

画面に並ぶ大量のデータ、すべて見る必要はない

YouTubeアナリティクスを開くと、再生回数や登録者数、インプレッション、クリック率、維持率など、実に多くの数字が並びます。

しかし、そのすべてを追いかけようとすると、あっという間に情報過多に陥ります。

大切なのは、目的に直結する指標だけを見極めること。

売上や収益につながる数字と、そうでない数字を切り分ける力が必要です。

すべての項目を均等に追うのは非効率であり、むしろ改善アクションがぼやけてしまいます。

例えば、コメント数や高評価数は一見重要そうですが、必ずしも収益や成長に直結するとは限りません。

「見れるから見る」ではなく「必要だから見る」に切り替える。

これが第一歩となります。

この話を整理すると、次のようなポイントが見えてきます。

- 数字は多ければ多いほど良いわけではない

- 目的に直結する指標を選ぶことで行動が明確になる

- すべてを均等に見るのは改善をぼやけさせる要因

つまり、まずは数字を取捨選択する目を養うことが重要なのです。

一番見ているのは〝再生回数〟だけになっていないか?

YouTubeを運営する人の多くが、最も注目しているのは再生回数です。

確かに再生数は分かりやすく、増えれば嬉しいものです。

しかし、再生回数だけに注目してしまうと、動画の本当の改善点を見失いかねません。

再生数が伸びなくても、維持率やクリック率が改善されていれば、将来的に伸びる可能性は十分あるからです。

再生回数は結果であり、原因ではありません。

再生数を生み出す要因を把握しなければ、改善につながらないのです。

たとえば「サムネイルの工夫でクリック率が2%上がった」「導入30秒を見直したら維持率が改善した」など、要因に目を向ける必要があります。

結果だけを追うのではなく、プロセスに注目する姿勢が重要です。

ここまでの内容を簡単に整理しましょう。

- 再生回数は結果であり、原因を追わなければ改善はできない

- 維持率やCTRは再生数を生む要因となる

- 数字は〝プロセス〟を映す鏡として使うべき

つまり、再生回数は「答え合わせ」でしかなく、改善の道標は他の指標に隠れているのです。

多くの人が陥る〝指標迷子〟の構造

アナリティクスには多様な項目があるため、全体を理解する前にあれこれ見て混乱する人が多いです。

この状態を〝指標迷子〟と呼びます。

指標迷子に陥ると「結局、何を改善すべきか分からない」と立ち止まってしまい、動画制作そのものが停滞することもあります。

原因は、優先順位を決めずに数字を眺めていること。

どの数字が伸びればチャンネル全体が伸びるのか、その因果関係を理解していないと、時間だけが過ぎてしまいます。

指標は全て平等ではなく、重要度には明確な差があります。

例えば「維持率が高ければ再生時間が伸び、広告単価も上がる」というように、収益との直結度が高い指標は優先的に見る必要があります。

〝全ての指標を平等に見る=分析力が高い〟ではない。

むしろ逆で、指標の優先度を決められる人こそ、数字を使いこなしているのです。

ここで押さえるべきポイントは以下の通りです。

- 指標迷子は優先順位を決めないことから始まる

- 数字ごとに収益や成長との直結度は異なる

- 優先度を決められる人が、数字を武器にできる

つまり、数字の重み付けを学ぶことが、分析の出発点になります。

データを見ても〝だから何?〟となる理由

多くの人が数字を見ても「ふーん、そうなんだ」で終わってしまいます。

これは、数字を改善アクションに結びつける習慣がないからです。

例えば「男性視聴者が75%を占めている」と分かっても、「では次にどう動くか」を考えられなければ意味がありません。

数字は状況を示すだけで、戦略を導き出すのは人間の役割です。

分析の本質は、事実をもとに行動を決めること。

そこが欠けると、数字はただの情報の羅列で終わってしまいます。

数字を見るだけで安心してしまうのも落とし穴です。

分析をした気になって、実際の改善が伴わないまま時間が過ぎるのは典型的な失敗パターンです。

数字は問いを生み出すための材料であり、答えではない。

整理すると、次のようなポイントが挙げられます。

- 数字を見ても行動に結びつけなければ意味がない

- 分析の目的は、現状把握ではなく改善アクションの決定

- 「見て安心」は典型的な落とし穴

数字をもとに問いを立て、改善策を試す姿勢が欠かせません。

数字の〝使い方〟を知らなければ改善はできない

結局のところ、アナリティクスを活かせる人と活かせない人の差は〝数字の使い方〟にあります。

数字を「原因を探すツール」として使えば、改善の方向性は自然と見えてきます。

逆に、数字を「ただの結果表示」としか見ていなければ、改善の糸口は一向に掴めません。

ここに、成果を出す人と伸び悩む人の大きな差があります。

数字は未来をつくるためのヒントである。

この前提に立つことが、戦略的なチャンネル運営の第一歩です。

数字を見て、改善につなげ、再び数字で答え合わせをする。

この循環を繰り返すことで、チャンネルは少しずつでも確実に成長していきます。

「数字は使って初めて意味を持つ」。この意識を持てるかどうかが分かれ道です。

要点をまとめると次の通りです。

- 数字は結果ではなく改善のための材料

- 「見て終わり」ではなく「行動に変える」が必須

- 循環的に使うことでチャンネルは成長する

つまり、アナリティクスは単なる報告書ではなく、未来を設計する羅針盤なのです。

アナリティクスは眺めるものじゃなく、改善の道具です。数字を行動に変えられる人だけが一歩先に進めます!

未経験からでも段階的に収益化へ進む道筋を解説。ジャンル選定や導線設計など、迷子になりがちな起点を整える実践的ロードマップです。

初心者でも半年で月10万円!YouTube副業で挫折せずに収益化する戦略【完全ロードマップ】

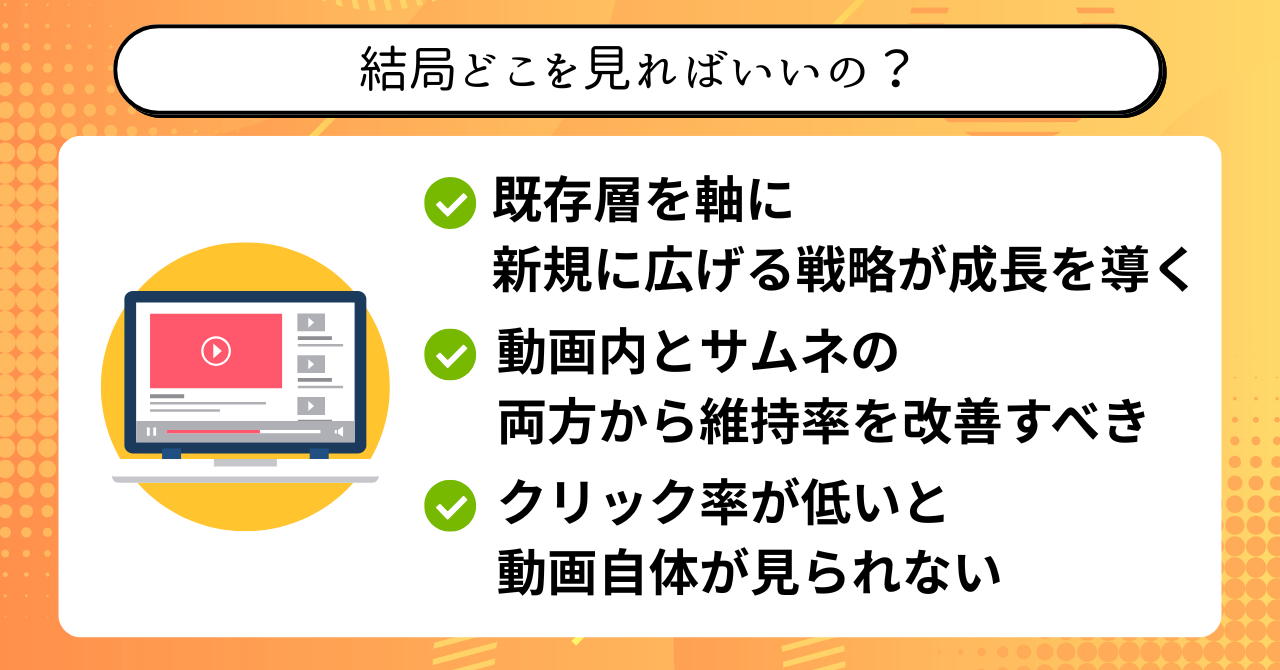

「結局どこを見ればいいの?」を解決する3つの指標

YouTubeアナリティクスには多くの数字が並んでいますが、すべてを同じ熱量で追う必要はありません。

成果に直結する〝コア指標〟を押さえることで、改善の方向性がはっきりします。

ここでは特に重要な3つ。「視聴者属性」「視聴維持率」「クリック率(CTR)」に絞り、それぞれの見方と活かし方を整理します。

視聴者属性(年齢・性別):広げるより〝深掘る〟発想

アナリティクスを開くと、視聴者の年齢や性別の割合が表示されます。

多くの人は「バランスが悪いから改善しよう」と考えがちですが、それは必ずしも正解ではありません。

むしろ、今すでに刺さっている層をさらに深掘りする発想が重要です。

たとえば男性が75%を占めている場合、「女性視聴者を増やそう」とするよりも、「男性にもっと刺さる企画を展開する」ほうが成果につながりやすいのです。

さらに、YouTubeでは新規視聴者・一時的視聴者・定期視聴者という3つの分類が導入されました。

チャンネルが成長するタイミングは、新規視聴者が増えているときです。

常に新規視聴者に刺さる動画を意識することが、停滞を防ぐ最大のポイント。

すでに支持してくれている層をベースにしつつ、新規にも届く企画を重ねることで、長期的な成長を実現できます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 属性は〝広げる〟よりも〝深掘る〟方が成果につながりやすい。

- 新規・一時・定期視聴者の分類を意識することで、成長の局面が見える。

- 既存層を土台にしながらも、新規を常に意識する姿勢が停滞を防ぐ。

つまり「視聴者属性をどう見るか」で、その後の戦略全体が変わってくるのです。

視聴維持率:離脱点を特定して改善する

視聴維持率は、動画がどれだけ最後まで見られたかを示す指標です。

一般的に10分の動画で40%程度が合格ラインとされています。

ただし「維持率を全体的に上げる」のではなく、「離脱点を見つけて潰す」視点が大切です。

グラフを確認すると、特定のタイミングで視聴者が急に離脱していることがあります。

例えば「編集の間延び」「効果音の不足」「同じ映像が続く」「宣伝パートの挿入」などが原因になりやすいです。

一つひとつの離脱ポイントを改善すれば、自然と全体の維持率も上がっていきます。

さらに、最近はサムネイルが維持率に大きく影響することが分かってきました。

YouTubeには3種類のサムネをテストできる機能があり、クリック率だけでなく再生時間の伸びを比較できます。

「釣りサムネ」と呼ばれる少し煽った表現が、意外にも視聴時間を伸ばすケースもあるのです。

維持率を改善したいなら、動画の内容だけでなくサムネイル戦略も同時に見直すべきでしょう。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 維持率は全体よりも「離脱点」の把握が重要。

- 編集・効果音・展開不足など、具体的な改善ポイントが存在する。

- サムネイルの工夫次第で、維持率は大きく変化することがある。

結局のところ、維持率改善は「細部を直すこと」と「入口を整えること」の両輪で進める必要があります。

クリック率(CTR):初日10%、最終4%が目安

動画が表示されても、クリックされなければ再生は始まりません。

そこで重要なのがクリック率(CTR)です。

一般的に「動画公開初日は10%以上」が合格点とされ、その後は4%前後に落ち着くのが標準的な流れです。

この「CTR4%収束論」を理解しておくと、サムネイル改善の判断がしやすくなります。

例えば、初動で4%を下回るサムネイルは差し替える必要があります。

一方で、公開直後に10%以上を出せるサムネイルは「常連視聴者に刺さっている」と判断できます。

そのため、最初の1週間は積極的にサムネイルを入れ替え、テストを繰り返すことが効果的です。

CTRは「動画が見られるかどうか」を左右する入り口の指標。

ここを軽視すると、どんなに中身を工夫しても伸びません。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- CTRは「初日10%・最終4%」を基準に判断する。

- 初動が低い場合は、サムネイルを積極的に差し替えるべき。

- テストを繰り返してこそ、最適なサムネイルに近づける。

要するにCTRは、動画の成功を左右する「最初の扉」であり、軽視できない数字なのです。

見るべき数字は「視聴者属性・維持率・CTR」の3つだけ。ここを押さえれば、余計な迷子にならずに改善できますよ!

表示からクリック、視聴維持までの改善打ち手を横断的に整理。継続運用で成果を底上げする具体策がまとまり、初動~定着の判断基準が磨かれます。

【必勝法】YouTubeの再生回数の増やし方10選!知っておくべき用語やしてはいけないことも解説

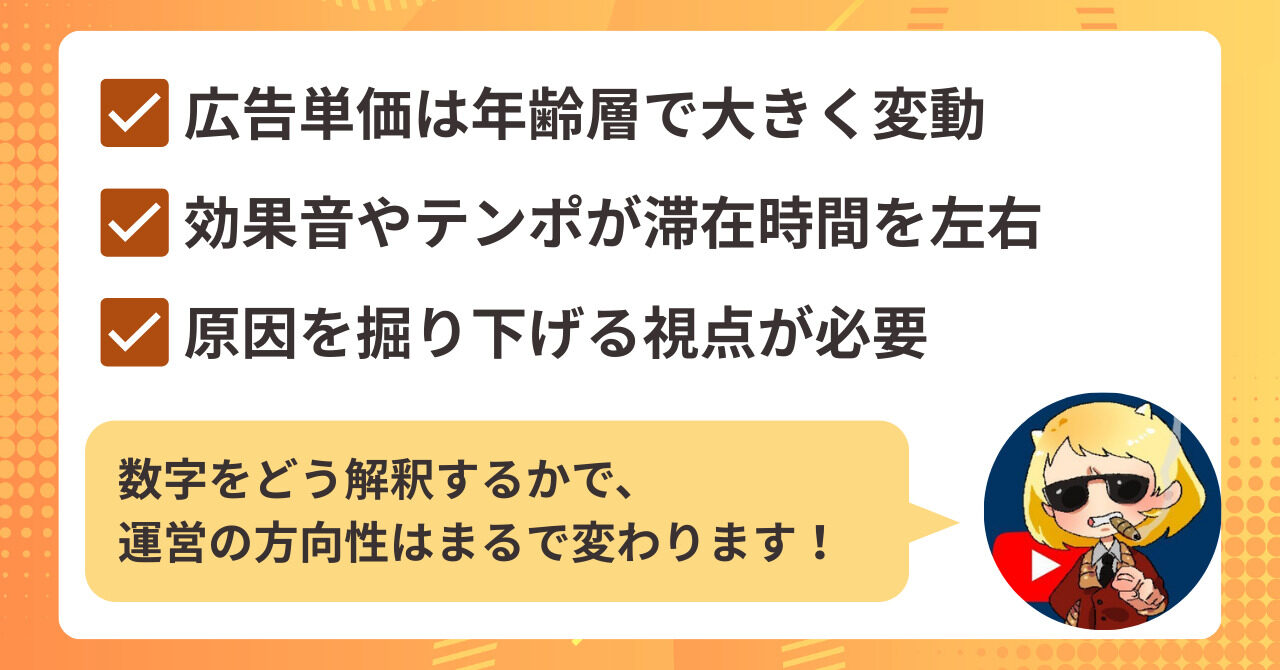

数字の〝解釈〟で差がつく!視聴データから導く戦略思考

アナリティクスの数字は「事実」ですが、その意味をどう解釈するかで戦略は大きく変わります。

数字そのものを動かそうとするのではなく、そこから導き出せる企画や改善策に落とし込むことが重要です。

広告単価と年齢層:再生時間を伸ばす設計思考

YouTubeの収益を考えるうえで、広告単価は避けて通れません。

特に年齢層による差は大きく、若年層が中心だと1再生あたりの単価は低く、高年齢層になるほど単価は高くなります。

例えば10代中心のエンタメ系やゲーム実況は単価が低く、40代以上が多い歴史・軍事・スポーツ解説などは単価が高い傾向にあります。

つまり、誰に向けて発信するかが、収益の設計そのものに直結するのです。

加えて、再生時間も広告単価を押し上げる重要な要素です。

短い動画ばかりよりも、ある程度の長尺動画を戦略的に入れることで、結果的に収益効率が高まります。

その中でも「総集編」は非常に効果的な施策です。

既存動画をまとめ直すだけで新しい一本にでき、再生時間も長くなるため収益性を高めやすいのです。

単価を高めたいなら、年齢層の設計と再生時間の工夫、この2つが欠かせません。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 広告単価は年齢層によって大きく変わるため、ターゲット設計が不可欠。

- 長尺動画は広告枠を増やし、結果的に単価を引き上げやすい。

- 「総集編」はコストを抑えつつ再生時間を稼げる有効な手段。

結局のところ、収益を伸ばす鍵は「誰に向けるか」と「どのくらい見せるか」にあります。

ジャンルと編集スタイル:視聴者層を決める隠れた要因

チャンネルの年齢層や男女比は、ジャンルだけでなく編集のスタイルによっても変わります。

同じゲームでも、編集次第で視聴者層は大きく分かれるのです。

たとえば「フォートナイト」なら派手な効果音やテンポの速い編集が好まれ、若年層中心になります。

一方で「プロ野球解説」や「歴史もの」では、落ち着いた編集が高年齢層の支持を得やすいです。

編集のトーンひとつで、チャンネルのターゲット層が変わる。

これは多くの運営者が見落としがちなポイントです。

さらに、編集の工夫によって「滞在時間」を伸ばすこともできます。

適度な効果音や場面転換を入れるだけで、最後まで見てもらえる確率が高まります。

ジャンルと編集はセットで考えるべき戦略要素。

「誰に届けたいのか」を意識して編集のスタイルを決めることが、数字を動かす一歩になります。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- ジャンル選びは視聴者層を決める大前提。

- 編集スタイルもターゲットに合わせることで数字が安定する。

- 効果音やテンポの工夫は滞在時間を大きく左右する。

要するに、企画だけでなく「どう見せるか」まで設計することが戦略的な運営につながります。

数字を「理解」して企画につなげる思考法

アナリティクスを見ても「だから何?」で終わる人が多いのは、数字を動かすこと自体が目的になってしまうからです。

本当に大切なのは「数字をどう解釈して企画に反映させるか」。

たとえば「男性視聴者が多い」と分かったら、「女性を増やそう」ではなく「男性にもっと刺さる内容を作ろう」と発想する。

これが正しい解釈の一例です。

また、視聴維持率の低下が見えたときは、「動画がつまらない」と決めつけるのではなく、「どの部分で離脱が多いか」を掘り下げて考えるべきです。

数字は結果を映す鏡であり、原因を探る手がかりにすぎません。

原因を正しく解釈できれば、自然と次の施策につながります。

数字を「変える」のではなく「理解する」姿勢が、戦略的な改善を可能にします。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 数字を動かすこと自体を目的にしてはいけない。

- 結果の背景を掘り下げ、原因を特定する視点を持つ。

- 数字の解釈を次の企画に直結させることが重要。

つまり数字は「改善の材料」であり、活かし方次第でチャンネルの未来を左右するのです。

数字をどう解釈するかで運営の方向性はまるで変わります。大事なのは「数字を使って考える力」ですよ!

単価に影響する要素や狙うべきジャンルの考え方を解説。年齢層や視聴時間の設計と結びつけて、収益性を高める意思決定のヒントが得られます。

YouTube1再生いくら?報酬単価が高いジャンルや再生回数と広告収益をアップさせるコツも紹介

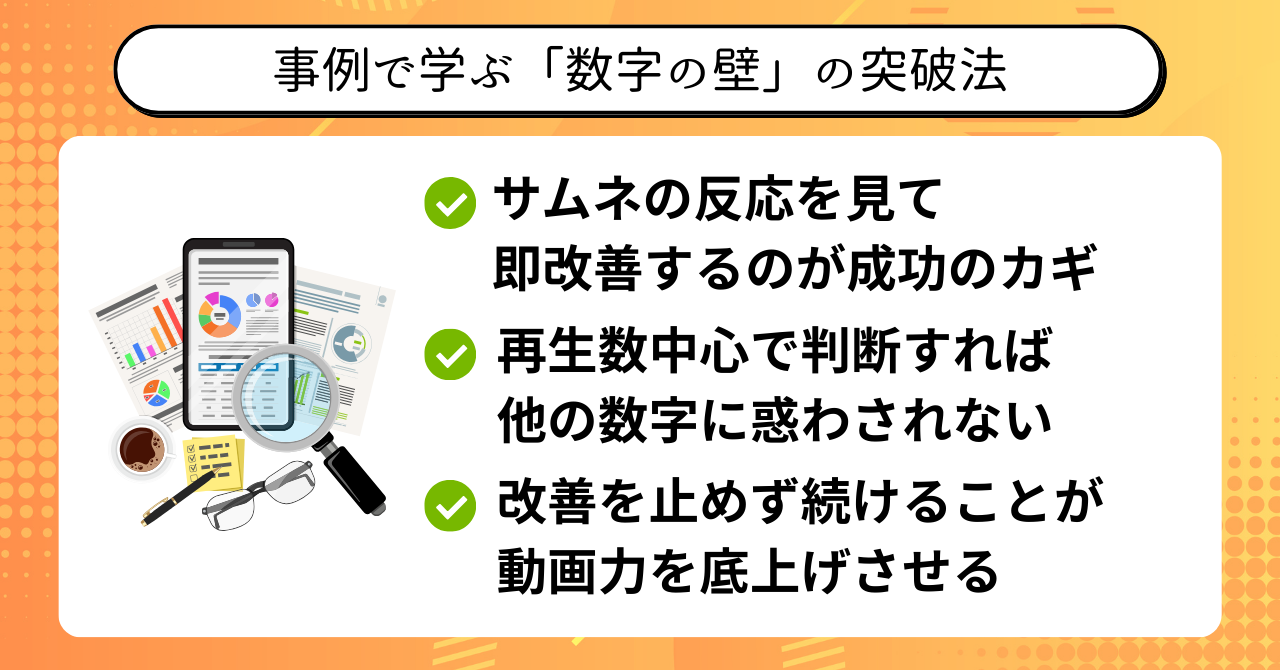

事例で学ぶ「数字の壁」の突破法

YouTube運営では誰もが「数字の壁」にぶつかります。

思ったように再生が伸びなかったり、CTRや維持率が低迷したりする瞬間は避けられません。

ここでは支配人ミルさんが実際に乗り越えてきたプロセスから、突破のヒントを学んでいきましょう。

サムネイル戦略を何度も作り直す

サムネイルは動画の入口であり、再生数を大きく左右します。

支配人ミルさんは、初動でクリック率が低かった動画について、何度もサムネイルを差し替えてきました。

重要なのは「一度失敗しても作り直せばいい」という発想です。

初日で10%を切ってしまうサムネイルは、そのまま放置せず改善する。

トレンド性がある動画なら特に、短期間でサムネイルを複数回テストすることもあります。

成功するクリエイターは「CTRが低い=すぐ改善」の反応が早いのです。

しかも、変更によって必ずしもクリック率だけが変わるわけではありません。

維持率や再生時間にまで影響することもあり、結果的に動画全体のパフォーマンスが底上げされます。

支配人ミルさんは「サムネイルはクリック率だけでなく動画の評価全体に関わる」と考え、改善を徹底しています。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- サムネイルは再生数の入口であり、失敗したら何度でも改善すべき。

- 初日でCTRが低い場合は放置せず、早急に差し替える判断が必要。

- サムネイル改善はクリック率だけでなく維持率や再生時間にも波及する。

つまり「サムネイルを作り直す習慣」が、壁を突破する第一歩になります。

再生回数市場主義で迷いを断つ

多くの運営者はアナリティクスの細かい数字にとらわれ、改善の優先度を見失いがちです。

しかし支配人ミルさんは「再生回数がすべての指標に勝る」と考えています。

クリック率や維持率が低くても、再生回数が伸びていればその動画は成功。

逆に、数字上は優秀に見えても再生回数が伸びない動画は意味がない。

このシンプルな基準を持つことで、余計な迷いがなくなります。

また「伸びている動画は細かく分析しない」という姿勢も特徴的です。

むしろ「伸びなかった動画」だけを分析対象にすることで、時間と労力を最小限に抑えています。

大切なのは「数字をすべて追う」のではなく「意味のある数字だけ追う」こと。

この割り切りこそが、長期的に継続できる運営につながります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 再生回数こそ最重要指標であり、他の数字は従属的に考える。

- 伸びている動画は深掘りせず、伸びない動画にだけ時間を使う。

- 基準をシンプルに持つことで、改善の迷いをなくせる。

再生回数市場主義を軸にすれば、迷走せずに数字の壁を突破できます。

失敗→分析→修正→改善を繰り返す

どれだけ工夫しても、すべての動画が成功するわけではありません。

支配人ミルさんは「失敗は分析の入口」と考え、改善のサイクルを止めないことを大事にしています。

分析では「なぜ伸びなかったのか」を特定し、仮説を立てます。

次の動画で修正し、結果を見てさらに改善する。

このプロセスを何度も繰り返すことで、動画の質が底上げされていきます。

改善は一度で終わりではなく、死ぬまで続けるもの。

支配人ミルさんの言葉通り、改善を積み重ねる姿勢こそが成長の原動力です。

しかも、数字を追いすぎないことも大切です。

最終的には「再生数と収益」というゴールに結びつくかどうかだけを基準に判断しています。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 失敗した動画は分析し、次の仮説につなげる。

- 修正と改善のサイクルを止めないことが成長の鍵。

- 最終判断は「再生数と収益」に結びつくかどうかで行う。

要するに「改善し続ける姿勢」が、数字の壁を突破する最大の武器です。

壁にぶつかったときは落ち込むんじゃなくて、改善のチャンスだと考えてます。数字はあくまで次へのヒントですからね!

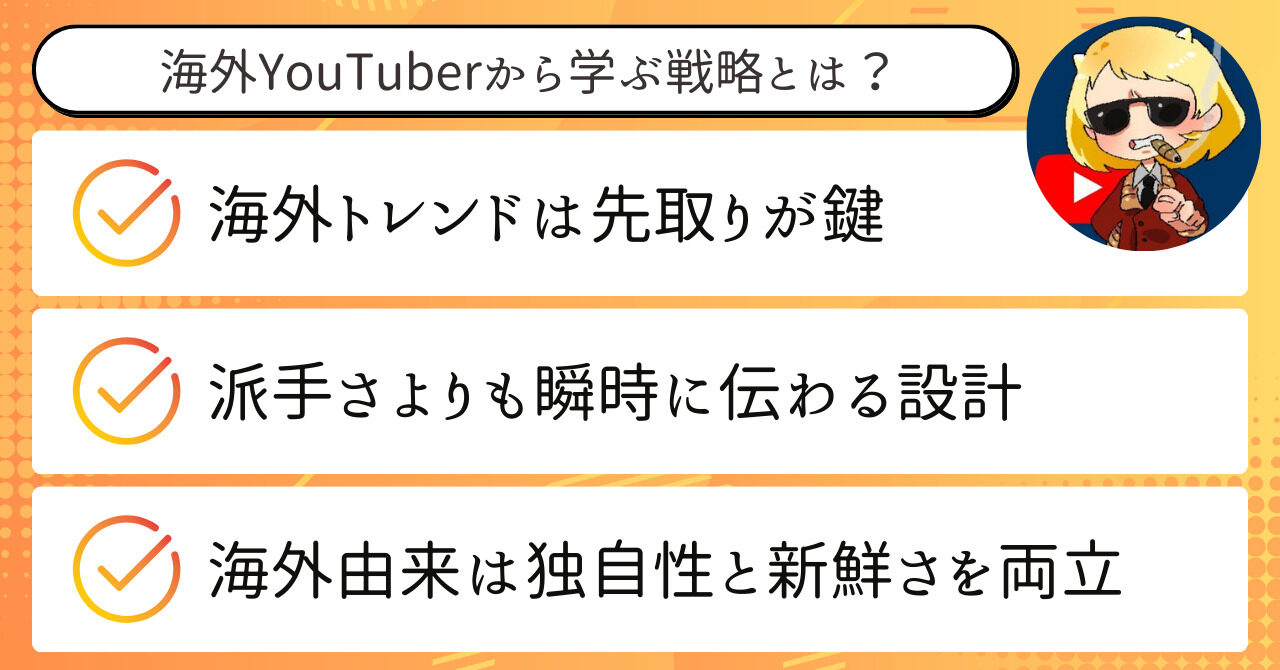

海外YouTuberから学ぶ〝数字の使い方〟と応用戦略

YouTubeのトレンドは世界規模で動いており、日本だけを見ていると気づけないチャンスが多くあります。

ここでは海外YouTuberの事例をもとに、数字の使い方や戦略的な応用法を学んでいきましょう。

海外トレンドを取り入れてバズを先取りする

海外で流行した企画が、数ヶ月遅れて日本で広がるケースは珍しくありません。

かつてラファエルさんが海外ドッキリ企画を日本に導入して成功したように、海外発のアイデアは強力な武器になります。

実際、海外で数百万再生された企画を「日本向けにアレンジしました」と紹介するだけでも、視聴者に新鮮さを感じてもらえます。

特に日本人は「海外で流行っている=すごい」という心理を持ちやすく、再生数やCTRにもプラスの影響を与えます。

つまり、海外トレンドを追うことは「数字の先取り」を意味するのです。

最近では、数年単位だったラグが数ヶ月単位に縮まり、トレンドの移行スピードは加速しています。

そのため、常に海外の最新事例をチェックすることが求められます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 海外トレンドは日本で遅れて流行る傾向がある。

- 「海外発」をアピールするだけで説得力や新鮮さが増す。

- トレンドの移行速度が速まっているため常に情報収集が必要。

要するに、海外を見ることは日本での成功を先取りすることにつながります。

編集やサムネイルに見る海外流の数字戦略

海外YouTuberは、編集やサムネイルの作り方に独自の工夫を凝らしています。

特にMr.Beastをはじめとするトップクリエイターは「文字をほとんど使わず、画像だけで伝える」サムネイルを多用します。

このシンプルさが、クリック率(CTR)の向上につながっているのです。

また、動画構成も「最初の数十秒で期待感を煽る」仕掛けが徹底されており、維持率アップに直結しています。

日本では説明的なサムネや編集が好まれる傾向にありますが、海外流を部分的に取り入れるだけで大きな差別化が可能です。

数字を動かす工夫は、表面的な派手さではなく「視聴者が直感的に理解できるかどうか」にあります。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 海外では文字少なめ・直感的なサムネイルが主流。

- 冒頭数十秒で期待感を作る構成が維持率を高める。

- 数字を動かす工夫は「視聴者の直感」を重視する姿勢にある。

結局のところ、海外流の工夫を部分的に導入するだけでも、数字の改善につながるのです。

海外事例を自チャンネルにローカライズする方法

海外の成功事例をそのまま真似るのではなく、自分のチャンネルに合った形で取り入れることが重要です。

支配人ミルさんも、ゲーム系チャンネルで海外の切り口をアレンジし、独自の企画に昇華させています。

例えば「ゼルダの川の水は海にたどり着かない」という海外の考察企画を参考に、日本人向けに動画を展開。

結果として「発想が新しい」と好評を得ています。

また、海外チャンネルを参考にすると「パクリ」と言われにくいのも利点です。

日本の同ジャンルを真似ると批判されやすいですが、海外からの着想ならむしろ「頭がいい」「発想力がある」と評価されます。

大切なのは「自分のジャンルにどう置き換えるか」という翻訳力です。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 海外事例はそのまま真似るのではなく、自分のジャンルに落とし込む。

- 海外発の企画は「独自性」と「新鮮さ」を同時に生み出せる。

- パクリ批判を避けつつ、オリジナル感を出せるのが最大の利点。

つまり、海外から学んだものを「自分流に翻訳」することこそ、応用戦略の核心なのです。

海外の企画は宝の山です。ただ真似るんじゃなく、自分のチャンネルに合う形で翻訳するのがポイントですよ!

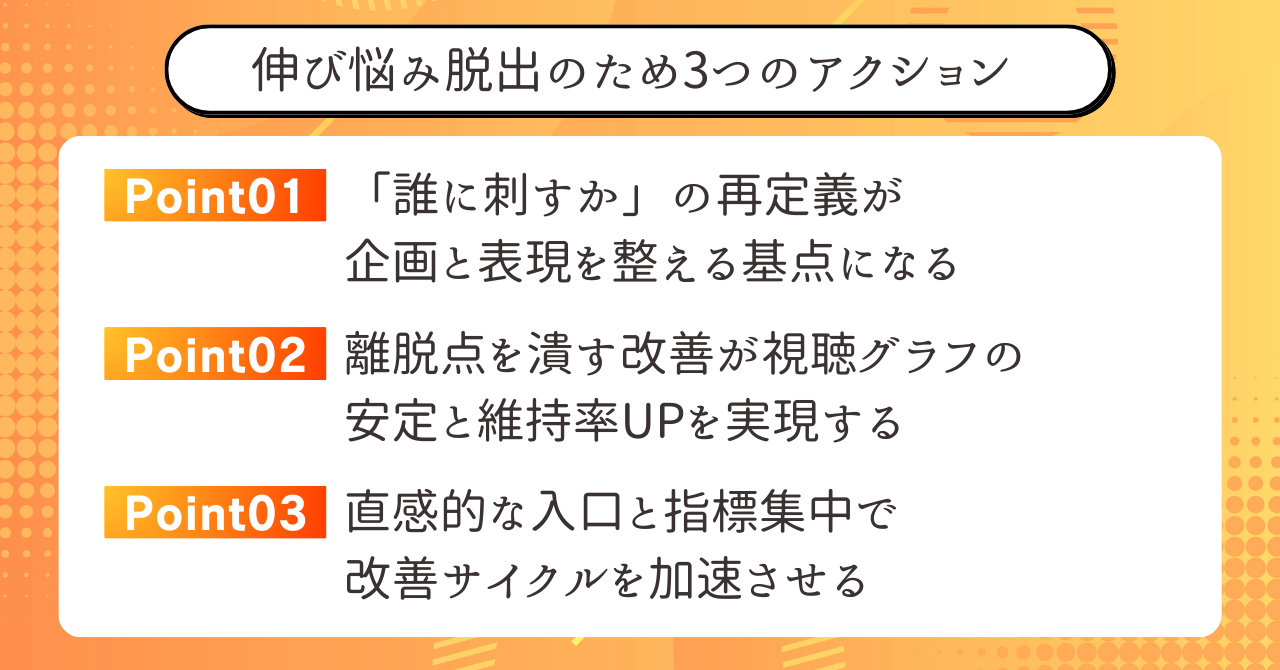

伸び悩み脱出のために今すぐできる〝3つの改善アクション〟

数字が伸び悩むとき、闇雲に全指標を追うほど改善は遠のきます。

ここでは、これまでの知見を踏まえて「すぐ着手でき、効果検証しやすい」打ち手を3つに整理して紹介します。

ポイントは、〝やることを絞る〟〝離脱点を潰す〟〝入口を磨く〟の3軸です。

一つずつ、具体的に落とし込んでいきましょう。

視聴者属性を深掘りして訴求軸を再定義する

まず取り組むべきは、視聴者属性(年齢・性別)の〝深掘り〟です。

バランスを広げるのではなく、すでに刺さっている層をさらに厚くする方向に舵を切ります。

たとえば男性比率が高いなら、男性に刺さる切り口・事例・語彙を強化する。

ここで重要なのは、「誰を喜ばせる動画か」を明文化することです。

あわせて、新規・一時・定期視聴者の3区分を確認します。

伸びている局面では新規が増えていますから、既存層の文脈を踏まえつつ、新規が入って来やすい題材やタイトルを用意します。

「今いる人にもっと刺す」×「新規も入りやすい」この両立が停滞を防ぎます。

過去に反応が良かった企画の共通点を3つ抽出し、次回の台本の見出しへ落とし込むのも効果的です。

ジャンルと編集の相性も忘れずに確認しましょう。

同じテーマでも、編集トーンで年齢層は変化します。

属性に合う語り口・テンポ・効果音の濃度を、意図して選ぶこと。

数字は設計の結果にすぎません。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 属性は〝広げる〟より〝深掘る〟が基本(刺さっている層を厚くする)。

- 新規・一時・定期の3区分を見て、新規が入りやすい題材を混ぜる。

- 編集トーンを属性に合わせて最適化(語り口・テンポ・効果音)。

結局のところ、誰に向けるかを明確にすれば、企画も表現もぶれずに数字はついてきます。

導入30秒を作り直し、維持率の離脱点を潰す

維持率の底上げは、全体平均を無理に引き上げるより、〝離脱点の特定と除去〟が現実的です。

グラフ上で急落している箇所を特定し、その直前後の要素を一つずつ見直します。

特に冒頭は要注意です。

実データでも冒頭でガクッと下がるケースが多く、ここを作り直すだけで曲線が安定します。

導入30秒の再設計では、①問題提起、②得られる価値の明言、③展開の予告、の順で構成します。

冗長な前置きや自己紹介は削り、最初の1文から視聴者の悩みに触れます。

画面の静止や同じ絵の連続は避け、編集点・テロップ・効果音でリズムを刻みます。

「英語表記にアレルギーがある層が離脱」など、特定要素が原因なら代替表現に置き換えます。

区切り企画(○○5選)では、各項目の切り替えで落ちやすいので、見出し演出のバリエーションを増やし、テンポを変化させます。

宣伝パートは位置と長さを再検討し、前後に価値提示を挟んで離脱を抑制します。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 平均より離脱点の特定と除去を優先(箇所別に対処)。

- 導入30秒は「問題提起→価値→予告」で最短到達。

- 静止画・単調さ・不適切な表記・宣伝位置を個別に修正。

離脱の原因は必ず具体です。具体を一つずつ潰すことで、全体の曲線は着実に持ち上がります。

サムネA/BでCTRを底上げし、投稿ごとに〝追う指標は1つ〟に絞る

表示されても押されなければ再生は始まりません。

そこで入口であるサムネイルを、テスト前提で運用します。

YouTubeのサムネイルテスト機能を使い、最大3案を比較。

クリック率だけでなく再生時間で評価されるため、維持率への波及も期待できます。

公開初日はCTR10%を合格点、最終的には4%前後への収束を目安にします。

初動で4%を切る案は早めに差し替え、1週間は集中的にテストを回します。

「少し煽り気味」の表現が視聴時間まで伸ばすケースもあり、入口の期待値設計は侮れません。

ただし大げさな誇張ではなく、内容と齟齬が出ない範囲で期待を最大化します。

さらに運用の迷子を防ぐため、投稿ごとに〝追う指標を1つだけ〟決めます。

今回はCTR、次回は導入30秒の維持率、といった具合に焦点を絞ると、検証サイクルが回りやすくなります。

海外の成功パターンは、サムネや冒頭設計で特に相性が良い領域です。

文字少なめ・直感的なビジュアル・冒頭での期待喚起などを、自チャンネルの文脈に翻訳して取り入れます。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- サムネはテスト前提(3案比較)で運用、初日10%・最終4%を基準化。

- 投稿ごとに追う指標は1つだけに絞り、検証を明確化。

- 海外パターン(直感的サムネ・強い導入)を自分の文脈に翻訳。

入口を磨き、検証の焦点を絞る。これだけで改善サイクルは格段に速く、正確になります。

ぜんぶ一気に直そうとすると迷子になります。今日はCTR、次は導入30秒。指標を一つに絞って丁寧に回しましょう!

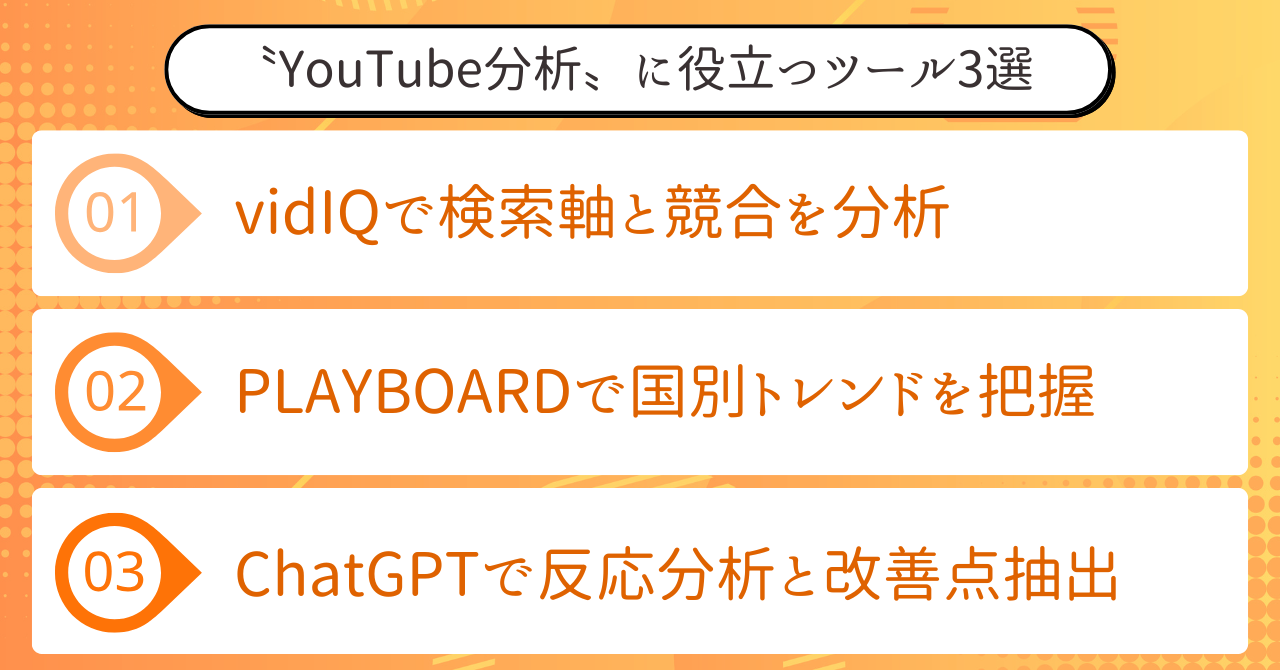

〝YouTube分析〟に役立つツール3選とその使い分け方

YouTubeアナリティクスだけでも十分な情報は得られますが、補助的に使える外部ツールを取り入れることで分析の幅はさらに広がります。

ここでは特に有用な3つのツールをピックアップし、それぞれの使い方と注意点を解説していきます。

vidIQ:競合調査とキーワードリサーチの定番ツール

vidIQは、YouTube運営者の多くが導入している定番ツールです。

キーワードリサーチや競合チャンネルの分析に優れており、無料版でもかなり使えます。

具体的には、検索ボリュームと競合性を同時にチェックできるため、タイトルや説明文の改善に直結します。

さらに月間再生数や推定CTRなどもワンクリックで把握でき、数字の裏付けを得るのに役立ちます。

ただし、vidIQを使う目的は「数字を見て終わり」ではなく「次の一手を考えること」です。

競合の成功動画をそのまま真似るのではなく、どの要素が伸びに効いたのかを切り分けて考えることが重要です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- vidIQは検索ボリュームと競合性を同時に見られる。

- 競合チャンネルの成功要素を分析できる。

- 数字を参考にしつつ、自チャンネルの企画に翻訳することが大切。

数字を知るだけでなく、戦略に転換できる人ほどvidIQを活かせます。

PLAYBOARD:スーパーチャットや国別トレンドを把握する

次に紹介するのは「PLAYBOARD」です。

このツールは、特にスーパーチャットや投げ銭ランキングを可視化できる点が強みです。

また、国別で急上昇中のチャンネルや動画を検索できるため、海外や韓国のトレンドを先取りするのに向いています。

実際に韓国の編集スタイルが数ヶ月後に日本に波及する事例は少なくなく、PLAYBOARDをチェックするだけでアイデアの幅が広がります。

「今、どの国でどんな動画が支持されているのか」を知れるのは大きな武器です。

視聴者の趣味嗜好はグローバルで繋がっているため、国境を越えてトレンドを観察する習慣を持つと差別化がしやすくなります。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- PLAYBOARDはスーパーチャットや投げ銭の動向を把握できる。

- 国別の急上昇チャンネルや動画を検索できる。

- 海外トレンドの先取りに役立ち、差別化に直結する。

トレンドを仕入れる視点を国内だけに限定せず、広げることが数字のブレイクスルーにつながります。

ChatGPT:タイトルやコメントを解析するAIパートナー

最後に紹介するのはAI活用です。特にChatGPTは、動画のタイトルやコメント欄を解析するのに非常に有効です。

良い反応を得たタイトル群と悪かったタイトル群を入力して共通点を洗い出すと、改善点が明確になります。

また、コメント欄をそのまま投入することで「好評ポイント」と「不評ポイント」を抽出でき、編集や企画改善に役立ちます。

数字だけでは気づけない「視聴者の生の声」を整理できるのが最大の強みです。

さらに、自分が詳しくないジャンルの動画でも、コメント分析を通じて理解を深められるため、リサーチの時間を大幅に削減できます。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- タイトルの良し悪しを比較して、成功要因を抽出できる。

- コメント欄を解析し、好評点と不評点を整理できる。

- 未知ジャンルのリサーチ効率を高めるのに最適。

つまりChatGPTは、数字分析を補完する「定性情報の翻訳機」として活躍するのです。

分析は数字だけじゃ足りません。コメントや反応をAIで整理すれば、次の一手がもっとクリアに見えてきますよ!

まとめ:数字を「見る」から「使う」へ

YouTubeアナリティクスは、単に数字を追いかける場所ではありません。

視聴者属性・維持率・クリック率という限られた指標を正しく使えば、チャンネルは必ず進化します。

大切なのは「広げる」より「深掘る」視点。

今いる層を満足させ、離脱点を潰し、入口を磨くことで新規も自然と増えていきます。

さらに、海外YouTuberの成功事例や外部ツールを活用すれば、企画や改善のヒントを効率的に得られるでしょう。

数字迷子から抜け出す第一歩は、「見る」から「使う」へ発想を切り替えることです。

ぜひ本記事で紹介したアクションを一つずつ試し、自分のチャンネルに合った成長戦略を形にしてください。

編集ゼロ・台本もAI任せ|作業時間を200時間削減したYouTube運営術

支配人ミルさんのBrain「【手取り14万円からAI活用で脱サラ】YouTubeチャンネル運営×AI完全攻略マニュアル【銀のAI攻略エクスプレス】」では、AIを活用することで脱サラした経験から効率良くYouTubeを運用できるノウハウをまとめています。

- AIでサムネ・台本・編集まで自動化し、月35時間で運営している実例

- 25本投稿しても収益化ゼロ。その後1ヶ月で売上70万円を達成した全手順とは?

- 台本制作8時間、編集6時間の作業を短縮した方法とは

- 月1万円以下でプロ級の作業を任せられるAIツールとその使い方

- AI未経験から4ヶ月半で登録者10万人までの道筋

- AI知識ゼロでも収益化にたどり着いた6ステップ

- GPTや画像生成AIの選び方と、必要な手の加え方

- 伸びている15のYouTubeチャンネルから学ぶAI活用方法

- 視聴維持率が22%から40%に上がった背景とは

- ショート動画×AIの組み合わせで、初心者でも結果が出せた事例

- 渡すだけで台本が仕上がるAI活用マニュアル

- スライド327枚、講義動画2時間28分から学ぶAI大全

- よくあるAI失敗パターンと、その改善策となるプロンプトの違い

- 初心者がやりがちなAI選定ミスを回避

- 外注費を20万円からゼロにできたAI×マニュアルの仕組みとは

支配人ミルさんのXでは、効率良く時短できるYouTube運用とAIの活用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

支配人ミルさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。