Brainメディア運営部です!

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

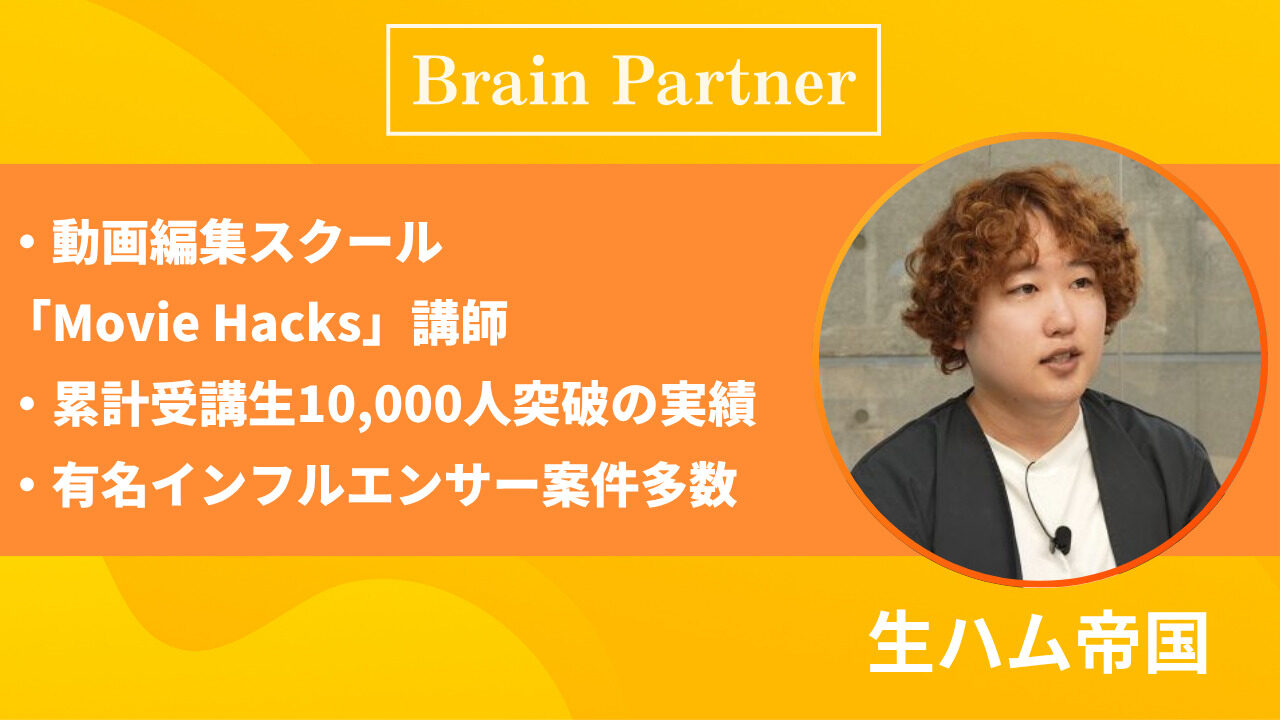

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

動画編集のスキルは日々進化しています。ソフトの操作方法を覚えるだけでは、これからの時代を生き残ることはできません。

クライアントに選ばれ続ける編集者になるためには、編集以外のスキルも含めた「総合力」が必要不可欠です。

撮影の現場で瞬時に判断できる力、案件全体を動かすディレクションの知識、そしてコミュニケーションを円滑にする文章力。

さらにAIを使いこなし、スピードと質を両立させるスキルは、これからの編集者にとって必須と言えるでしょう。

この記事では、現役のプロ編集者が実体験をもとに語る「今すぐ身につけるべき7つのスキル」を徹底解説します。

単なるテクニック紹介ではなく、なぜそのスキルが必要なのか、どのように現場で活かせるのかを具体的な事例とともに紹介します。

これから動画編集を本業・副業として伸ばしたい方、案件単価を上げたい方にとって必見の内容です。

スキルを正しく選び、効率よく伸ばすことで、あなたのキャリアは確実に加速します。

「ただの編集者」で終わらないために。

この記事を通して、未来の自分に必要なスキルを今から一緒に身につけていきましょう。

そして何より大切なのは、学んだスキルを実践の中で磨き続けることです。現場で試行錯誤しながら身につけた力は、どんな教材よりも価値ある財産になります。今日から意識を変えるだけで、編集者としての未来は大きく広がります。

目次

プロの動画編集者が今こそ習得すべき7つの必須スキル

動画編集の世界では、ソフトの操作やカットの技術だけでは差別化が難しくなっています。

今、クライアントから本当に求められているのは「編集+α」のスキルを持つ編集者です。

単に動画を作るだけではなく、撮影現場での判断力やディレクション、そしてAIを駆使した効率化など、幅広いスキルがあなたの価値を決定づけます。

これらを身につけることで、案件の単価もキャリアの可能性も一気に広がるのです。

特に近年は、動画市場が拡大する一方で編集者の数も増加しています。その中で選ばれる人材になるには、単なる作業者ではなく「提案できる編集者」であることが重要です。

撮影から台本構成、サムネイル制作までの一貫した理解を持つ人材は、クライアントにとって代えのきかない存在になります。

この記事では、現役のプロ編集者が実体験をもとに「今こそ習得すべき7つのスキル」を解説します。

現場で役立つ具体的なアクションと、長期的に通用する思考法を合わせて紹介することで、今日から実践できるヒントをお届けします。

動画編集者に本当に必要なスキルとは?

動画編集の仕事は「編集」という言葉に縛られがちですが、実際にはもっと広い領域のスキルが必要とされています。

例えば撮影スキルを持つ編集者は、動画全体の流れを理解した上で素材を作るため、クライアントからの信頼も高まりやすいです。

また、単なるカット作業者ではなく、案件全体を動かすディレクション力を身につければ、仕事の幅と単価は確実に上がります。

実際にプロの現場では、編集だけに留まらず「どうやってプロジェクト全体の価値を高めるか」が常に問われています。これは単なるテクニックではなく、クライアントの目的や視聴者の行動を意識した総合的な視点です。

ここで重要なのは、「スキルの多さ=価値」ではなく「スキルの組み合わせで価値を生み出す」という視点です。

編集+撮影、編集+コミュニケーション、編集+AI活用。こうした掛け算が、あなたを唯一無二の存在にします。

さらに、自分の強みと「好き」を組み合わせることで、スキルは加速度的に伸びていきます。

学ぶ意欲と現場での実践が重なった時、編集者としての成長は飛躍的に早まります。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 編集者は「編集だけ」で完結しないスキルを持つことで価値が上がる

- スキルは単体ではなく組み合わせることで大きな武器になる

- クライアント目線で「編集+α」を提供できるかが鍵

「編集だけで十分」と考える時代は終わりつつあります。今こそ、幅広いスキルを掛け合わせて、自分だけの価値を作り出すタイミングです。

〝求められたものをやる〟スタンスとスキル習得の黄金比

動画編集者として案件を受ける時、多くの人が「自分のスキルをどう活かすか」に意識を向けがちです。

しかし実際の現場では、まず「クライアントが何を求めているか」を的確に理解し、その期待に応えることが最優先になります。

このスタンスは一見シンプルですが、プロの世界では非常に重要な要素です。

「自分のやりたい編集」ではなく「求められた編集」を形にする姿勢こそ、継続案件と信頼につながる鍵なのです。

ただし、ここで忘れてはいけないのは、スキルの習得を止めないということ。

常にクライアントの要望に応えながらも、新しいスキルを取り入れて「+α」を提供できるようになると、あなたの価値は一気に高まります。

例えば、クライアントから「編集だけお願い」と言われても、撮影やサムネイル、AIを活用した効率化の提案を自然にできる人は、案件全体の信頼を獲得しやすいです。

つまり「求められたことを確実にこなす」+「必要とされる前に価値を示す」この2つをバランス良く行うことが黄金比になります。

多くの編集者が陥る失敗は、スキルアップに夢中になるあまり、現場のニーズを見失ってしまうことです。

どんなに高度な技術も、それがクライアントに響かなければ評価はされません。逆に基本的な編集でも、期待通りのアウトプットを出す人は重宝されます。

このパートで意識すべきポイントを整理すると次の通りです。

- まずは「クライアントが何を求めているか」を最優先にする

- 求められたことを確実にこなしながら、新しいスキルを重ねる

- 「編集+α」を自然に提供できる編集者が継続案件を獲得する

シンプルですが、この考え方を軸に動くことで、案件の単価も信頼度も確実に上がります。

「求められたことに全力で応える」ことと「新しい価値を提供する準備」を両立することこそ、長く生き残る編集者の必須条件です。

求められたことを丁寧にやり切りながら、新しい価値を少しずつ足していく人が、結局一番長く信頼されますよ!

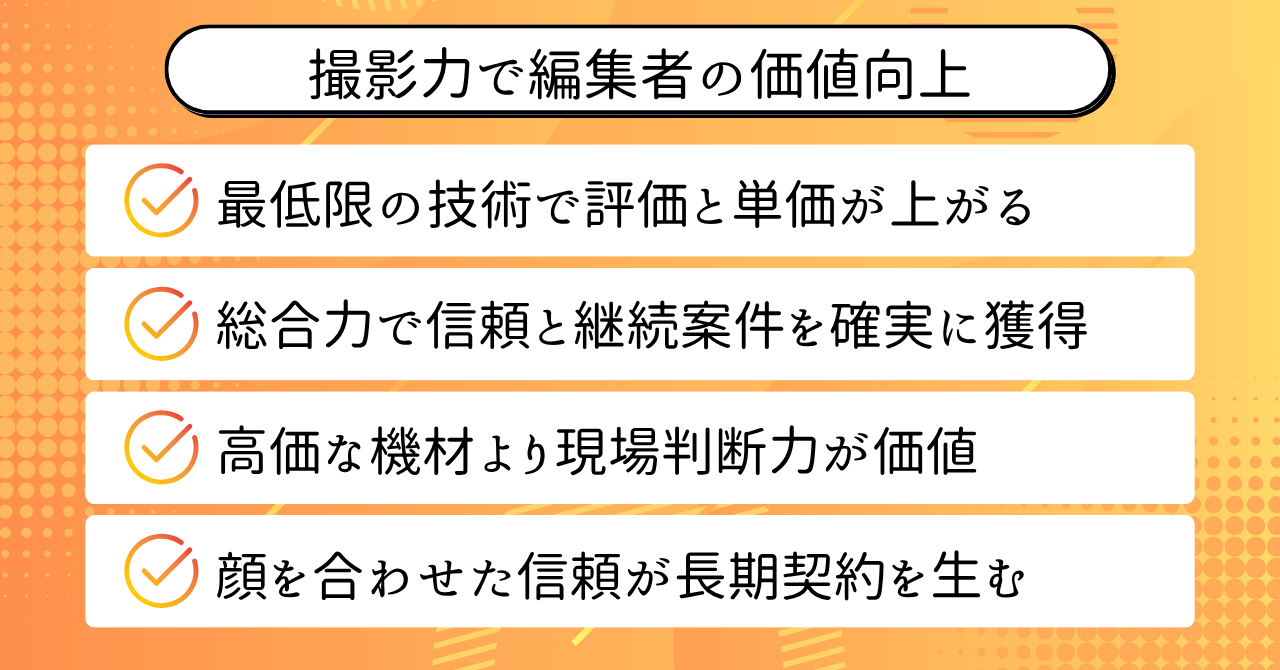

撮影スキルで編集者の価値は劇的に変わる

動画編集というと、どうしても編集ソフトを操作する部分に注目が集まりがちです。

しかし現場で本当に重宝される編集者は、撮影から編集までを一貫して理解し、形にできる人です。

「編集者なのに撮影もできる」というだけで、クライアントからの信頼は一気に高まります。

動画全体の流れを把握した上で素材を扱えるため、最終的なクオリティにも直結するのです。

特にYouTubeの現場では、編集者が撮影に関わるだけで更新頻度や進行スピードが改善されるケースも多くあります。

編集者=現場の一部になることで、単なる作業者からプロジェクトのパートナーへと立ち位置が変わります。

なぜYouTube撮影は軽視されやすいのか?

意外に思われるかもしれませんが、YouTubeの撮影スキルは多くの編集者にとって盲点になっています。

「編集がメインだから撮影は関係ない」と考えられがちですが、それは大きな機会損失です。

実際、YouTubeの撮影は映画やテレビのような高度な技術を必要としません。

基本的なライティングやマイクの使い方を押さえるだけで、誰でも実用レベルの撮影が可能です。

クライアントの多くも、完璧な映像を求めているわけではなく「ちゃんと見やすく撮れている」ことを重視しています。

だからこそ編集者が最低限の撮影スキルを持っているだけで、案件の幅が一気に広がります。

さらに撮影から関わると、編集時に「ここはこう仕上げたい」というビジョンを持ちながら素材を作れます。

撮影と編集の一貫性が出ることで、動画全体の完成度は確実に高まるのです。

このパートで意識しておくべきポイントは次の通りです。

- YouTubeの撮影は専門的な技術よりも「基礎の理解」が重要

- 編集者が撮影に関わることで動画の一貫性とクオリティが上がる

- 最低限の撮影スキルでも案件の幅と単価は広がる

「編集しかできない人」と「撮影も理解できる人」では、クライアントからの評価に大きな差が生まれます。

小さなスキルアップが、編集者としての未来を大きく変える第一歩です。

撮影と編集を一貫することで得られる圧倒的メリット

動画の撮影と編集を同じ人が担当すると、単なる作業効率の向上にとどまらず、作品全体のクオリティが格段に上がります。

なぜなら、撮影時点で編集の流れをイメージできるため、無駄のない素材作りが可能になるからです。

現場でカメラを回しながら「このカットはここで繋げよう」「このシーンはテロップで補強しよう」と考えられる編集者は、最終的な完成形を逆算した撮影ができます。

結果として、編集段階で迷いや手戻りが少なくなり、納品までのスピードも大幅にアップします。

また、クライアントにとっても撮影から編集までを一人に任せられるのは大きなメリットです。

素材の受け渡しや指示のやり取りが減り、コミュニケーションコストを大幅に削減できます。

さらに、撮影から関わることでクライアントとの距離が縮まり、プロジェクトに対する信頼度も高まります。

現場でのちょっとした会話や提案が新しい案件につながることも珍しくありません。

実際にプロの現場では「編集だけではなく、撮影もできる人」が継続的に重宝されます。

これは単なるスキルの多さではなく、プロジェクト全体を理解して動ける「総合力」を示す証拠でもあります。

このパートのポイントは以下の3つです。

- 撮影と編集を一貫することで無駄のない素材作りができる

- 納品スピードと動画の完成度が同時に向上する

- クライアントとの信頼関係を深め、継続案件につながる

「編集しかできない人」と「撮影から関われる人」の差は、単価や案件数に直結します。

小さな意識の違いが、長期的なキャリアを大きく左右するのです。

スマホで十分!現場で活きる撮影スキルの基礎

多くの初心者が「撮影は高価なカメラがないとできない」と思い込みがちですが、実際のYouTube現場ではスマホで十分対応できます。

今のスマホはカメラ性能が非常に高く、適切な設定と環境さえ整えばプロ並みの映像が撮れる時代です。

まず押さえておきたいのは「照明」と「音声」です。

動画の印象を最も左右するのは画質ではなく、光の当て方と音のクリアさ。

シンプルな照明と2〜3万円程度の外付けマイクを用意するだけで、撮影の質は劇的に向上します。

さらに、構図やカメラの安定性も基本です。

三脚を使う、被写体と背景のバランスを整える、不要なものをフレームから外すといった小さな工夫で、素人感は一気に消えます。

クライアントからすると「スマホで撮影できる編集者」はコスト面でも大きなメリットがあります。

わざわざ高価な機材を用意せずに撮影から編集まで完結できる人材は、案件を依頼しやすいのです。

重要なのは「高い機材」ではなく「基本の理解」。

動画は最終的に編集される前提なので、現場での判断力と安定した素材作りが何より価値を持ちます。

このパートで意識すべきポイントは以下の3つです。

- スマホ+照明+外付けマイクで十分にプロレベルの映像は撮れる

- 構図と安定したカメラワークが「素人感」をなくす鍵

- 高価な機材よりも基本の理解と現場での判断力が重要

「スマホだから無理」と考えるのではなく、今ある機材で最大のクオリティを引き出すスキルこそ、現場で評価される撮影者の条件です。

撮影現場でクライアントと信頼を築く方法

撮影に参加する最大のメリットのひとつは、クライアントと直接コミュニケーションを取れる点にあります。

現場で顔を合わせることで、オンラインのやり取りだけでは築けない信頼関係が生まれるのです。

撮影時には「ただ素材を撮る人」ではなく、「動画の完成を一緒に作るパートナー」として立ち回ることを意識しましょう。

編集者でありながら現場を理解する姿勢が、クライアントからの評価を大きく高めます。

また、現場ではクライアントのちょっとした要望やニュアンスを直接汲み取ることができます。

チャットでは伝わりにくい「空気感」を読み取ることで、編集時の仕上がりもクライアントの理想に近づきます。

さらに、撮影中に「このカットはこう編集すると面白くなりそうです」といった軽い提案をするだけで、あなたの付加価値は一気に上がります。

こうした会話から追加案件や長期契約に発展することも珍しくありません。

実際、プロの現場で継続的に案件を獲得している編集者の多くは、撮影現場での信頼構築を徹底しています。

これは単なるスキルではなく、編集者としての姿勢そのものを示すものです。

このパートで覚えておきたいポイントは以下の3つです。

- 撮影現場はクライアントとの距離を縮める最大のチャンス

- その場で提案や意見を伝えることで「編集+α」の価値を示せる

- 顔を合わせる信頼関係はオンラインの何倍も強力

撮影は単なる作業ではなく、編集者としてのポジションを一段上げる絶好の機会です。

現場を活かせる人こそ、長く信頼される編集者になれるのです。

現場での一言や対応が次の案件を決めることもあります。撮影は信頼を作る最高のチャンスですよ!

稼ぐ発信だけでなく、本当に信頼を築く発信とは?目的を「価値提供」に据え、誠実な積み重ねの大切さを実体験を通じて解説。信頼資産を構築したい人に強くおすすめです。

SNS発信してもお金にならない理由|Brain代表が教える情報発信マネタイズの成功法則5選【実例付き】

案件の幅を広げるディレクションスキルの習得法

動画編集者がキャリアを一段階上げるために欠かせないのが、ディレクションスキルです。

「編集ができる人」から「案件全体を動かせる人」になることで、仕事の幅も報酬も大きく変わります。

ディレクションは単なるマネジメントではなく、プロジェクト全体を俯瞰し、適切な人材とリソースを配置する力です。

このスキルを持つ編集者は、クライアントにとって「なくてはならない存在」になります。

特にチーム案件や複数の外注先を抱えるプロジェクトでは、ディレクションが適切に行われているかで完成度と納期が大きく左右されます。

編集者がディレクションを理解していると、現場での判断力が増し、プロジェクト全体の質が底上げされます。

ディレクションで売上と時間を最大化する戦略

ディレクションスキルを身につける最大のメリットは「売上の拡大」と「時間の最適化」にあります。

例えば、自分が全ての編集を抱え込むのではなく、カットやテロップなど一部を外注し、全体の進行を管理するだけで、複数案件を同時進行できます。

結果として、同じ労働時間でもこなせる案件数が増え、収益の最大化につながります。

さらに、進行管理を通じて「どうやって効率よく回すか」という視点が身につくため、今後のスキルアップにも直結します。

また、ディレクションを経験すると「発注者の目線」を自然に理解できるようになります。

これはクライアントとのやり取りの質を高めるだけでなく、編集者としての提案力を大きく伸ばす効果もあります。

このパートで意識すべきポイントは以下の3つです。

- ディレクションは案件全体の質とスピードを決める重要スキル

- 外注と管理のバランスを取ることで売上と時間を同時に最適化できる

- 発注者の目線を理解すると、提案力と信頼度が飛躍的に上がる

「ただの編集者」から「案件全体を動かす編集者」へのシフトこそが、次のステージに進むための第一歩です。

独学は危険?効率的にディレクター思考を身につける方法

ディレクションスキルは現場での経験がものを言う分野ですが、独学だけで身につけようとすると大きな壁にぶつかりやすいです。

特に「人を動かす」「案件全体を管理する」という領域は、実践でしか学べない部分が多く存在します。

独学で失敗しやすいのは、管理の方法やコミュニケーションの取り方がわからないまま試行錯誤を繰り返してしまうことです。

結果として、効率が下がるだけでなく、クライアントや外注先との信頼関係を損なうリスクもあります。

効率的にディレクター思考を身につけるには、経験者のもとで学ぶことが最短ルートです。

プロジェクトの一部に参加し、ディレクターがどのように判断を下しているのか観察するだけでも、多くの学びが得られます。

また、最近ではディレクションに特化した教材や講座も増えています。

実務と並行して体系的に学ぶことで、現場での実践と知識の両面からスキルを定着させることができます。

さらに、日常の案件でも「もし自分がディレクターだったら?」という視点を意識するだけで成長のスピードは格段に変わります。

小さなプロジェクトからでも「全体を見る目」を鍛えることが、最終的には大規模な案件を任せられる力につながります。

このパートで押さえるべきポイントは以下の通りです。

- ディレクションは独学よりも実践と観察で身につける方が早い

- 経験者の判断基準を知ることが成長への近道

- 日常の案件でも「全体を見る視点」を意識するとスキルが定着する

ディレクター思考は一朝一夕で身につくものではありませんが、正しい学び方を選べば時間を大幅に短縮できます。

「管理が苦手」と思っている人ほど、まずは小さな現場で経験を積むことから始めましょう。

編集者がディレクター経験で得られる3つの価値

ディレクションを経験すると、単なる編集スキルだけでは得られない大きな価値を手に入れられます。

それは「視野」「信頼」「編集の質」の3つです。

まず最初に身につくのは「視野の広さ」。

編集者はどうしても自分の担当部分だけに集中しがちですが、ディレクションを行うとプロジェクト全体を見渡す力が鍛えられます。

全体を理解できる人は、どんな案件でも応用が効く「次のステージ」の編集者になれます。

次に得られるのは「クライアントからの信頼」。

案件全体を任せられる経験を積むことで、単なる作業者ではなく「パートナー」として見られるようになります。

この信頼は継続案件や単価交渉の大きな武器になります。

そして最後に「編集の質」が飛躍的に上がります。

ディレクションを経験すると、発注者目線で編集を見るようになるため「どうすれば喜ばれるか」を自然に考えられるようになります。

これは単なるテクニックではなく、動画の本質的な価値を理解する力です。

このパートのまとめは以下の3つです。

- ディレクション経験は編集者に「全体を見る視野」を与える

- クライアントとの信頼関係が強化され、案件が安定する

- 発注者目線が身につき、編集の質が格段に向上する

ディレクションは難しそうに聞こえますが、一度経験すると編集者としての基礎力が一気に引き上がります。

「管理の仕事」ではなく「成長のチャンス」と捉えることが成功への第一歩です。

ディレクションを経験した編集者は、動画の見え方がまるで変わります。成長スピードも段違いですよ!

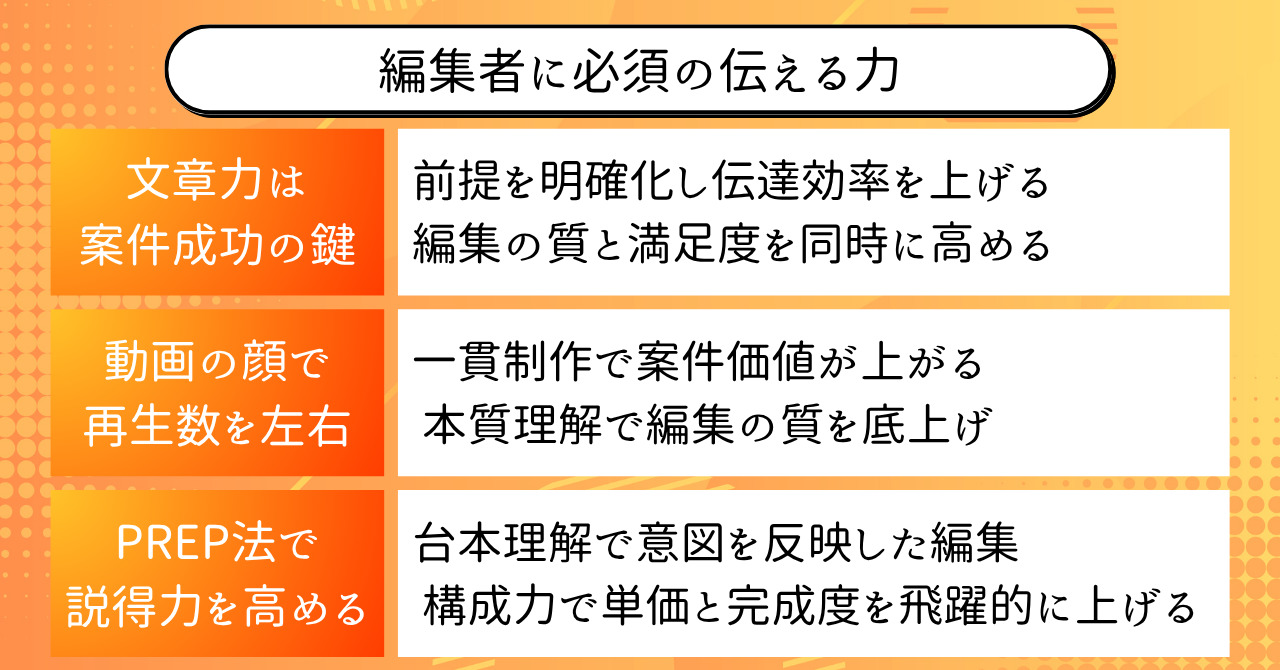

編集者に欠かせないコミュニケーション能力と文章力

動画編集というとソフト操作やデザインに注目が集まりがちですが、実際に案件を回す上で欠かせないのは「伝える力」です。

チャットでのやり取り、修正指示の確認、納期調整…どれも編集スキル以上に案件の成否を左右する要素です。

特にフリーランスの現場では、対面ではなく文章でやり取りするケースが圧倒的に多くなります。

だからこそ、文章構成力と国語力が編集者の価値を決めると言っても過言ではありません。

文章構成力が編集者の価値を左右する理由

クライアントとのやり取りで「何を伝えたいのか」が明確でないと、無駄な修正や認識のズレが頻発します。

その結果、案件のスピードは落ち、信頼関係も損なわれてしまいます。

文章構成力が高い編集者は、短いメッセージでも正確に意図を伝え、相手に安心感を与えることができます。

これは単なるライティングスキルではなく、プロジェクトを円滑に進めるための必須能力です。

具体的には「代名詞を減らして固有名詞を使う」「前提条件を明確にしてから要件を伝える」など、小さな意識の積み重ねで劇的に変わります。

国語力に自信がない場合は、実際に教材やドリルを使って基礎から鍛えるのも有効です。

さらに文章構成力は、編集作業そのものにも直結します。

動画の内容を理解し、テロップやカットに落とし込む際に「何をどう伝えるか」の力が問われるからです。

このパートで覚えておくべきポイントは以下の3つです。

- チャットでのやり取りは案件のスピードと信頼に直結する

- 代名詞を減らし、前提条件を明確にするだけで伝わりやすさは劇的に上がる

- 文章構成力は編集の質とクライアント満足度を同時に高める

編集スキルを磨くのと同じくらい、文章力の強化に時間を使うことは投資価値があります。

「伝える力」を持つ編集者は、案件単価も信頼も長期的に伸ばすことができるのです。

サムネイル作成スキルは動画編集者の〝教養〟である

動画編集者の中には「サムネイルはデザイナーの仕事」と考える人も少なくありません。

しかし、現場で本当に求められるのは「動画とサムネを一貫して作れる編集者」です。

サムネイルは動画の「顔」であり、視聴者がクリックするかどうかを決める最大の要素です。

どんなに良い動画でも、サムネイルで興味を引けなければ再生されることはありません。

さらにサムネイルを作る過程で「この動画は何を一番伝えたいのか」を整理する必要があります。

その結果、動画全体の理解度が深まり、編集の質も自然と高まるのです。

実際、サムネイル制作を敬遠している編集者は多いですが、逆にこのスキルを持っているだけで継続案件の獲得率は大きく上がります。

クライアントにとっては1人に任せれば動画とサムネが同時に納品されるという圧倒的な利便性があるからです。

また、サムネイル制作は短時間で取り組めるため、時給換算で見れば意外と高単価になりやすい領域でもあります。

その上、センスと分析力を養う場としても非常に有効です。

このパートで意識すべきポイントは以下の3つです。

- サムネイルは動画の顔であり、再生数を大きく左右する

- サムネ制作は動画の本質を理解する力を養う絶好の機会

- 動画とサムネを一貫して作れる編集者は案件価値が高い

サムネイル作成スキルは「オプション」ではなく、動画編集者の教養。早い段階で身につけるほど、キャリアの武器になります。

台本構成力とセールスライティングで編集力を底上げする

動画編集者にとって、台本構成とセールスライティングのスキルは「プラスα」ではなく編集力を底上げする基盤です。

なぜなら、動画の流れや訴求ポイントを理解しないまま編集しても、本当に伝わる作品にはならないからです。

特に有効なのが「PREP法」。結論→理由→具体例→結論という構成を意識するだけで、動画の説得力が格段に上がります。

この構成を理解している編集者は、どの部分を強調し、どのシーンにテロップを入れるべきか瞬時に判断できます。

さらに、セールスライティングを学ぶことで「視聴者が動くための言葉」を選べるようになります。

これにより、単なる映像編集ではなく「成果を出す動画」を作れる編集者としての価値が高まります。

台本構成力は台本を書くだけでなく、クライアントの意図を汲み取り、編集に反映する力も養います。

「どう編集すれば動画の目的を達成できるか」を考える思考が身につくのです。

このパートで意識すべきポイントは以下の3つです。

- PREP法を理解すると動画全体の構成と訴求力が高まる

- セールスライティングは「成果を出す動画」を作るための武器

- 台本構成力は編集者に必要な「意図を汲む力」を鍛える

編集スキルに台本構成とライティングの視点を加えるだけで、動画の質と案件単価は飛躍的に伸びます。

台本構成とライティングを理解すると、編集の見え方がガラッと変わります。動画全体の完成度が一段上がりますよ!

在宅 ワークで動画編集を選ぶなら、文面による丁寧な意思疎通と構成力が信頼と案件継続に直結します。本記事では、文章コミュニケーションのコツや始め方を初心者向けにわかりやすく解説。

在宅で仕事をしたいなら動画編集がおすすめ!3つの理由や始め方・注意点を徹底解説

AIを使いこなして動画編集の質とスピードを進化させる

動画編集の現場では、効率化とクオリティを両立させるためにAIの活用が急速に広がっています。

AIは「特別な技術」ではなく、編集者にとって当たり前のアシスタントになる時代が始まっています。

ただし、多くの人はAIを「便利なツール」としてしか見ていません。

本当に価値を発揮するのは、AIを「自分専用のアシスタント」として使いこなす視点を持った時です。

AIを〝アシスタント〟にする発想の重要性

AIは設定次第で作業の一部を自動化するだけでなく、発想を広げるサポート役にもなります。

「自分の代わりに働く相棒」という意識を持つことで、AIはただのツールからチームメイトに変わります。

例えば、ChatGPTで台本の構成案を出しながら自分のアイデアを肉付けしたり、AdobeのAI機能で不要な作業を減らしたりすることで、編集者は本来のクリエイティブな部分に集中できます。

これは単なる時間短縮ではなく、動画全体のクオリティ向上にも直結します。

重要なのは「AIに任せられる部分」と「自分が担うべき部分」を見極めること。

AIをアシスタントとして使う発想があると、効率と独自性のバランスを保ちながら編集を進められます。

また、AIは学習を繰り返すことで自分のワークフローに最適化できます。

日々触れることで「どうすれば自分の仕事を楽にできるか」という感覚が養われ、結果として他の編集者との差別化にもつながります。

このパートで押さえるべきポイントは以下の3つです。

- AIは「ツール」ではなく「アシスタント」という発想で使う

- 任せる部分と自分でやる部分を分けて効率と独自性を両立させる

- 日常的にAIに触れ、ワークフローに合わせて最適化する

AIを味方にできる編集者は、これからの動画市場で確実に一歩先を行きます。

文字起こしから画像生成までAI活用の実践法

AIの活用は「時短」のためだけではありません。

文字起こし、画像生成、素材整理など、編集者のクリエイティブを広げるための実践的な武器になります。

まずおすすめなのが文字起こしの自動化。

Adobeの音声認識やChatGPTを使えば、長時間の動画から正確なテキストを短時間で抽出できます。

これは台本作りや字幕制作に直結し、作業のスピードと正確性を同時に上げてくれます。

次に注目したいのがAIによる画像生成です。

「適切なインサート素材が見つからない」「独自のイメージが欲しい」といった時、MidjourneyやAdobe Fireflyを活用すれば、わずか数分でオリジナル素材を作成可能です。

さらに、ChatGPTを使った企画補助も効果的です。

構成案やキャッチコピーのアイデアを瞬時に出せるので、編集だけでなくディレクションの幅も広がります。

重要なのは「AIを部分的に取り入れる」こと。

全てを自動化するのではなく、得意な領域をAIに任せ、人間にしかできない判断や演出に集中することで、編集の質は確実に上がります。

このパートで意識しておくべきポイントは以下の3つです。

- 文字起こしAIで台本・字幕制作のスピードと精度を上げる

- 画像生成AIで独自素材を短時間で用意しクリエイティブを広げる

- AIに任せる部分と人間の判断部分を明確に分けて質を保つ

AIを活用することで、編集者は「時間を節約する人」から「価値を生み出す人」へと進化します。

ChatGPTやAdobe機能を武器にするコツ

AIを動画編集に取り入れる上で欠かせないのが、ChatGPTやAdobeのAI機能を「自分のワークフローに組み込む」ことです。

ただ触るだけではなく、日常の作業に最適化して初めて真価を発揮します。

ChatGPTは台本作成やアイデア出しに限らず、トラブルシューティングにも強力です。

Adobeでエラーが出た時に質問するだけで解決策を提案してくれるのは、大幅な時間短縮になります。

AdobeのAI機能も進化を続けています。

例えば、自動文字起こしや不要物除去、カラー補正の提案などを取り入れることで、単純作業を減らし編集のクリエイティブ部分に集中できます。

コツは「AIを特別扱いしない」こと。

日常的に使い続け、どの工程に組み込むと一番効果が高いかを自分の案件で検証することが重要です。

また、AIに完全依存するのではなく「AI+自分の判断」の組み合わせで質を保つことも大切です。

AIの提案をそのまま採用するのではなく、最後の一手を人間が加えることで作品の独自性が生まれます。

このパートで意識すべきポイントは以下の3つです。

- ChatGPTは台本・企画・問題解決に活用できる万能アシスタント

- Adobe AI機能は単純作業を減らしクリエイティブ時間を増やす

- AIを「日常に馴染ませる」ことで最大の効果を発揮する

AIを武器にできる編集者は、スピードとクオリティを両立させながら市場で一歩抜きん出ます。

AIは「特別なツール」じゃなくて「日常の相棒」。慣れた人から順番に次のステージへ進んでいきます!

クライアントの本当のニーズを見抜く力

動画編集者が長く信頼を得るためには、技術だけでなく「クライアントが本当に求めているものを理解する力」が欠かせません。

表面上の要望に応えるだけではなく、言葉にされていないニーズを掘り下げることが、案件の継続と単価アップにつながります。

多くの編集者が陥りやすいのは「依頼されたこと=全て」と捉えてしまうことです。

クライアントは編集者に「作業」以上のものを期待している場合がほとんどです。

会話と観察で隠れたニーズを見つける

本当のニーズを知るための第一歩は、日常のやり取りの中にあります。

ちょっとした雑談や修正依頼の背景に、クライアントの課題や理想が隠れていることが多いのです。

例えば「このシーンもっと短くできますか?」という依頼の裏には「視聴者の離脱率を下げたい」という目的が潜んでいるかもしれません。

その意図を汲んで編集すれば、単なるカット作業ではなく「価値を提供する編集」に変わります。

また、クライアントのSNSや過去の動画をチェックすることも有効です。

発信内容や過去の編集傾向から、言葉にされていない方向性やこだわりを読み取ることができます。

このパートで意識しておくべきポイントは以下の3つです。

- 「依頼=全て」ではなく背景の意図を汲み取る

- 雑談や修正指示の裏にある課題を観察する

- SNSや過去動画からクライアントの価値観を探る

技術よりも「相手を理解する力」。これこそが長期案件と高単価への近道です。

雑談と自己開示から仕事の幅を広げるテクニック

クライアントとの関係を深め、仕事の幅を広げるためには、日常の雑談や自然な自己開示が重要な鍵になります。

実は「何気ない会話」から追加案件や新しい依頼が生まれるケースは非常に多いのです。

ポイントは「営業色を出さないこと」。

例えば雑談の中で「最近サムネイルの勉強を始めたんですよ」と軽く話すだけで、クライアントが「じゃあ試しに作ってみて」と言う流れになることがあります。

自己開示は「今自分が取り組んでいること」を自然に伝える場として最適です。

特に「無料で試してみましょうか?」というスタンスは、相手にとってもハードルが低く、案件拡大につながりやすいです。

また、雑談は単なるコミュニケーションではなく、クライアントの本音を引き出す貴重な機会でもあります。

日々の課題や悩みが会話の中に出てきた時、それを拾って提案できる人は信頼を一気に高めます。

このパートで意識しておくべきポイントは以下の3つです。

- 雑談は案件拡大のきっかけになる「営業しない営業」

- 自己開示は「今取り組んでいること」を自然に伝えるのがコツ

- クライアントの悩みや課題は何気ない会話に現れる

雑談と自己開示を上手く使える編集者は、案件の幅を自然に広げていくことができます。

雑談で広がる案件って本当に多いんですよ。「営業っぽさゼロ」で信頼が積み上がるのが一番強いです!

編集者にも重要な「クライアントのニーズを汲み取る力」や「丁寧なコミュニケーション術」「論理的提案力」を体系的に解説。案件数と信頼性を高めたい方は必読です。

フリーランスに必要なスキル5選を徹底解説!最速で稼ぐための3つのポイントも紹介

「好き」をベースにスキルを伸ばす最強戦略

動画編集者として長く活躍するために重要なのは、クライアントワークだけに縛られず「自分の好き」をベースにスキルを伸ばすことです。

案件のために学ぶスキルと、自分が純粋に楽しいと思えるスキルを掛け合わせることで、唯一無二の価値を作り出せます。

「好きだから続けられる」ことは、結局プロとしての成長速度を加速させる最大の要素です。

苦痛を感じずに没頭できる時間こそが、他者との差をつける原動力になります。

ショート動画とアニメーションスキルの可能性

近年、YouTubeやSNSではショート動画や簡易アニメーションの需要が急上昇しています。

従来の長尺動画とは違い、数秒でインパクトを与える編集技術やテンポ感が求められます。

ショート動画は再生数の伸びやすさから、クライアントが最も注目している分野の一つです。

短時間でメッセージを伝える力を身につければ、高単価案件のチャンスも広がります。

また、アニメーションスキルも大きな可能性を秘めています。

ホワイトボードアニメーションやモーショングラフィックスは教育系・解説系コンテンツで特に需要が高く、単価も安定しています。

アニメーションを扱える編集者はまだ少ないため、早い段階で習得すれば大きな差別化ポイントになります。

さらに、ショート動画とアニメーションは「自分の好き」を活かしやすい領域です。

テンポや演出の自由度が高いため、クリエイターとしての個性を出しながら実践で磨いていくことができます。

このパートで押さえておきたいポイントは以下の3つです。

- ショート動画はSNS・YouTubeで最も伸びやすいフォーマット

- アニメーションは教育・解説系で需要と単価が安定している

- 自由度が高いため「好き」を活かしてスキルを伸ばせる

今後も需要が伸びるこの2つのスキルは、動画編集者のキャリアを長期的に支える武器になります。

市場の流行をキャッチし編集に反映させる方法

動画編集者として案件を継続的に獲得し続けるためには、常に市場の流行をキャッチし編集に落とし込む力が必要です。

「今どんな動画が視聴者に刺さるか」を理解できる編集者は、クライアントにとって最も頼りになる存在です。

まず意識したいのは、SNSやYouTube上で伸びている動画を定期的に分析すること。

特にX(旧Twitter)やTikTokでは、マーケターや編集者が最新のトレンドをシェアしています。

「なぜこの動画が伸びているのか?」という視点を持ち、構成・演出・テンポを自分の編集に取り入れることで、案件の成果も上がります。

さらに、トレンドをただ真似るだけでなく、クライアントのブランドやコンテンツに合わせてアレンジすることが重要です。

これにより「流行を知っている編集者」ではなく「流行を活かせる編集者」として評価されます。

また、クライアントに対して「最近こういう編集が流行しています」と情報を共有するだけでも価値はあります。

情報を提供できる編集者は、単なる作業者ではなくパートナーとして信頼を得やすいのです。

このパートで意識するべきポイントは以下の3つです。

- 市場の流行はSNSと動画プラットフォームから常に収集する

- トレンドをそのままではなく案件に合わせてアレンジする

- 情報共有も価値提供の一部として信頼構築に直結する

トレンドを活かせる編集者は、変化の早い動画市場でも安定して案件を獲得し続けられます。

〝好きこそ最強の武器〟になる理由

動画編集の世界では、数多くのスキルや技術が求められますが、最終的に長く成果を出す人の共通点は「好きだから続けられる」というシンプルな理由です。

編集作業は細かく地道な工程も多く、継続するためにはモチベーションの源が不可欠です。

そのエネルギーを最も強く生み出すのが「好き」という感情です。

「好き」から始めたスキルは、学習スピードが速く、苦痛を感じにくいため深掘りしやすい特徴があります。

結果として、他の編集者が追いつけないレベルまで自然に到達することも珍しくありません。

さらに「好き」をベースに動く編集者は、案件選びやスキル選定の段階でブレにくく、自分の強みを軸にキャリアを構築できます。

これにより、単なる受注者ではなく「価値を提供するクリエイター」として評価されやすくなるのです。

もちろん、全てを好きで埋める必要はありません。

クライアントワークの中にひとつでも「楽しい」と思える要素を見つけ、それを伸ばすだけでも十分です。

このパートで意識しておくべきポイントは以下の3つです。

- 「好き」は学習スピードと継続力を飛躍的に高める

- 好きなスキルは自然に深掘りでき、差別化の武器になる

- 案件の中に「楽しい」を見つけるだけでも長期的な成長につながる

「好き」で動く編集者は、最終的に市場からもクライアントからも選ばれる存在になります。

「好き」で突き詰めたスキルは、必ず他の人に真似できない武器になります。だからこそ自分の好きを大事にしてください!

まとめ|編集者として長く選ばれ続けるために必要なこと

今回解説した内容は、動画編集者が長く活躍し続けるために欠かせないスキルと考え方でした。

単なる編集技術だけでなく、撮影・ディレクション・文章力・AI活用・クライアント理解・そして「好き」をベースにした成長戦略。

これらを掛け合わせることで、案件の幅は広がり、継続的に信頼を得られる編集者へと進化できます。

特に重要なのは「クライアントに価値を提供する視点」と「自分が楽しめる領域を伸ばす姿勢」。

この2つを意識するだけで、編集者としてのキャリアは大きく変わります。

AIや市場の変化が早い今こそ、柔軟に学び続け、自分の強みを磨き上げることが未来への投資になります。

「好き」を武器にしながら、多様なスキルを積み重ねることで、唯一無二の編集者として選ばれ続ける存在になれるでしょう。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。