Brainメディア運営部です!

今回の記事では、AI駆動開発の専門家であるしんたろ。さんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「毎日投稿しようと思っても続かない」

「Threadsを伸ばしたいけど効率的な方法がわからない」

そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

2025年の今、Threadsはアフィリエイターにとって最重要のSNSです。

Twitter API(X API) 無料プランを使った1日あたり自動投稿数は1日17投稿までに制限された一方、Threads APIの場合、最大250投稿が可能です。

つまり、今のうちにThreads投稿の自動化ツールを導入すれば、先行者利益を効率的に獲得できるというわけです。

例えば、ある主婦の方は「子育てで時間が取れない」という状況でも自動化ツールを導入し、初月でゼロイチを達成、さらに月40万円以上の収益を得ました。

また、副業サラリーマンが「週5時間かかっていた投稿作業を30分に短縮」した例もあります。

重要なのは、ただラクになるだけではなく、継続的に投稿できる仕組みが構築されるという点です。

もちろん、自動化にはリスクや注意点もあります。

不適切な設定や規約違反によってアカウントが凍結されるケースもあるため、正しい知識と安全なツール選びが不可欠です。

この記事を読んで、「投稿が続かない…」という不安を解消し、Threadsで安定的に収益を得る第一歩を手に入れてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

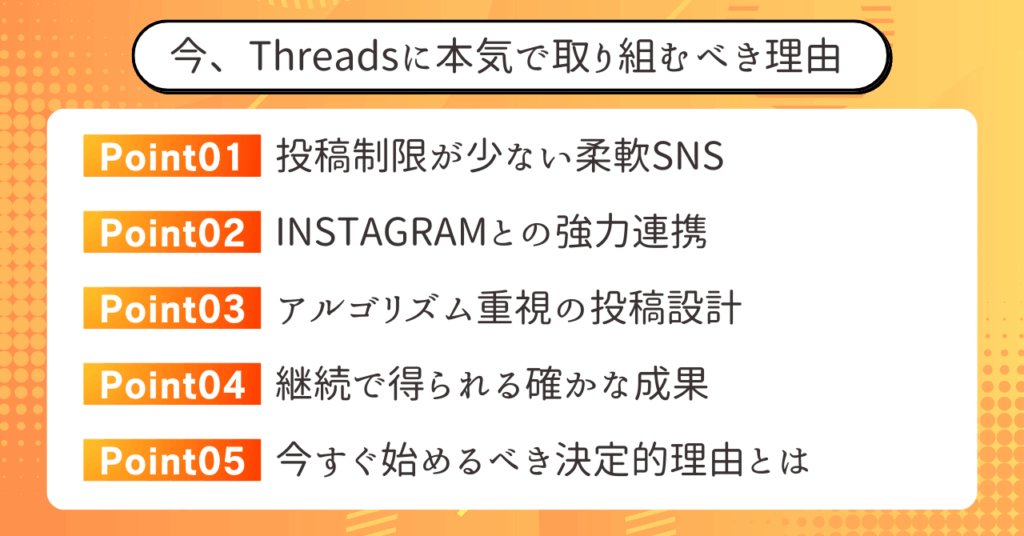

今、Threadsに本気で取り組むべき理由

2025年現在、SNSで成果を急ぐなら最優先で検討すべきはThreadsです。

APIの仕様変更でX(旧Twitter)の投稿戦略が制約される一方、Threadsは柔軟な投稿上限により露出の積み上げが狙えます。

さらにInstagramとの連携により、既存資産を活かしながら〝新規リーチ〟を広げられる環境が整っています。

自動化ツールの普及によって、作業時間の削減と継続の仕組み化が現実的になったことも、いま本気で取り組むべき大きな要因です。

本章では、いまThreadsに本気で向き合うべき背景と、他SNSとの違い、アフィリエイト適性まで一気に解説します。

Threadsが注目される背景と他SNSとの違い

Threadsが注目されている最大の理由は、X(旧Twitter)に比べて投稿量に圧倒的な自由度があることです。

APIを活用した自動投稿は、Xが1日あたり17件が上限(無料プランの場合)に対し、Threadsでは最大250件まで投稿が可能です。

この柔軟な投稿上限は露出の累積につながり、〈母数×転換率〉が成果を左右するアフィリエイトでは特に有利に働きます。

また、APIの開放性により予約投稿や分散投稿などが可能になり、人手に頼らず継続できる環境が整っています。

一方、XではAPI制限の影響で自動化や複数アカウントの管理が難しくなり、個人には不利な状況が続いています。

このように、Threadsは「数」「継続性」「効率性」のすべてでアフィリエイトに適した環境を提供しています。

Threadsはまだ発展途上のプラットフォームであり、ジャンル特化やアカウント構築でポジションを取りやすいため、特に周期的な需要のあるジャンルは早期着手が重要です。

ここまでの内容を整理すると、次のとおりです。

- 柔軟な投稿上限が露出の累積を生み、母数勝負を可能にする

- 競合が少なく、今なら先行者利益を得やすい

- 自動化により検証サイクルが速まり、継続性が担保される

背景を理解すれば、Threadsを「仕組み化して継続」する価値がより鮮明になります。

Instagram連携によるリーチ拡大

Threadsの大きな強みは、Instagramとの連携です。

アカウント開設時から既存フォロワーを引き継げるため、ゼロからの立ち上げ負担を大きく減らせます。

Instagramユーザーは購買意欲が高く、レビューや商品紹介といった投稿が自然に収益へつながります。

また、Instagramはビジュアル中心、Threadsはテキスト中心という違いがあり、役割分担による相乗効果が生まれます。

さらに、アルゴリズム面でも関係性が活かされ、既存フォロワー以外への拡散力が高まります。

特にリールやストーリーズからThreadsに誘導する流れは、短期間でフォロワーを増やす施策として有効です。

加えて、Instagram広告を活用すれば、集客から収益化まで一気通貫の運用も可能になります。

このように、単独運用では得られないリーチ拡大が、Instagramとの連携によって実現します。

要点を整理すると次のとおりです。

- InstagramフォロワーをそのままThreadsに誘導できる

- 購買意欲の高い層へ商品を自然に訴求できる

- ビジュアルとテキストの組み合わせで相乗効果を得られる

- Instagram広告と組み合わせて収益化を加速できる

ThreadsはInstagram連携によって価値を最大化し、アフィリエイト成果を拡大できるSNSだといえます。

アルゴリズムに強い投稿の条件

Threadsで成果を出すには、アルゴリズムに評価される投稿が必要です。

次の項目を意識した投稿を行いましょう。

少なすぎると露出が足りず、継続的に一定量を投稿することで信頼度が高まります。

同じ文言や短時間の大量投稿はエラーやBANのリスクがあるため、内容に変化をつけて分散させる必要があります。

メイン投稿に直載せするとインプレッションが下がりやすいため、リプ欄に置く形が効果的です。

商品宣伝だけでなく日常的なつぶやきを混ぜることで、エンゲージメント率が高まります。

特に「コメント」「保存」「シェア」されやすい投稿は評価が上がり、さらに露出が増えます。

昼12時や夕方18時などのゴールデンタイムに合わせることで、最大限のインプレッションを獲得できます。

これらを実践することで、Threadsのアルゴリズムに好かれる投稿が実現します。

成果が出るまでの期間と継続の重要性

Threadsで成果が出るまでの期間は人によって異なります。

多くの場合、最初の1〜3か月は「試行錯誤の期間」で、すぐに結果は出ません。

100投稿以上の継続でアルゴリズムが認識し、徐々にインプレッションが安定します。

途中でやめると評価がリセットされ、再起動に時間がかかるため、継続力が最大の武器です。

Threadsは毎日投稿しているアカウントを優遇します。

投稿を続ければフォロワーが増え、信頼性も高まります。

過去の投稿は資産となり、検索や関連表示から新しい流入を生みます。

短期的な結果に左右されず、継続こそが成功要因です。

継続しなければ成果は出ないのは確かで、準備期間と捉える姿勢が重要です。

まとめると次のとおりです。

- 成果が出るまで1〜3か月は試行錯誤が必要

- 100投稿以上でインプレッションが安定

- 毎日の投稿がアルゴリズム評価を高める

- 継続が資産化につながる

継続する姿勢こそが成果を出すための必須条件です。

今動かなければ取り残されるリスク

Threadsは2025年現在、まだ先行者優位が働く段階にあります。

早く始めた人ほどアルゴリズムの恩恵を受けやすく、投稿の露出やフォロワー増加に直結します。

一方で今行動を先延ばしにすると、後発組は既にポジションを築いたアカウントと競争しなければなりません。

特にアフィリエイト市場では、テーマやキーワードの空きポジションが次々と埋まっていきます。

例えばドラマやトレンド特化のアカウントは既に増加しており、今後は競争が激化するでしょう。

また、アルゴリズムに「継続的に発信しているアカウント」と認識されるまでに時間が必要です。

そのため今始めなければ評価の蓄積が遅れ、後々の収益化に不利になります。

さらに、Threadsは今後APIや機能が安定していくほど企業や大手の参入が増え、個人の参入余地は狭まります。

現在はまだ大手企業の存在感が薄く、個人でも目立ちやすい環境です。

「始めるなら今」というチャンスは一度きりです。

一歩踏み出すかどうかで、数か月後の結果は大きく変わります。

まとめると次のとおりです。

- 先行者はアルゴリズムの恩恵を受けやすい

- 後発組はポジション争いが厳しくなる

- 今始めなければ評価の蓄積が遅れる

- 大手参入前の個人に有利な時期は限られている

このように、行動の遅れはそのまま取り残されるリスクにつながります。

出遅れるほど不利になるのがSNSの世界です。

小さな一歩でも今始めた人が、未来の成果をしっかり掴んでいきますよ!

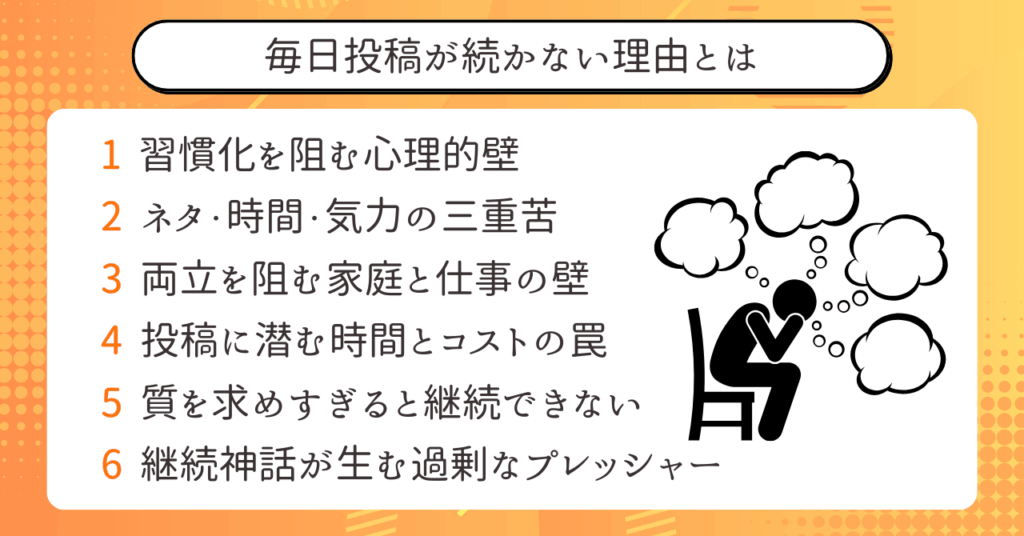

毎日投稿が続かない理由とアフィリエイターの本音

Threadsを始めても、多くの人が「毎日投稿を継続できない」という壁にぶつかります。

アフィリエイトで成功するには継続が重要だと分かっていても、現実にはモチベーションの維持や時間の確保が難しいのです。

「続けること」こそが最も大きな課題であり、乗り越えるべき壁です。

ここでは、アフィリエイターが直面する心理的・現実的な課題を整理し、なぜ継続が難しいのかを掘り下げていきます。

習慣化が難しい心理的ハードル

毎日投稿をしようと決めても、実際には「今日はもう無理だ」という気持ちが先に立つことが多いものです。

最初はやる気にあふれていても、時間が経つにつれて「誰も見ていないのでは?」「本当に意味があるのか?」と疑問を抱きやすくなります。

人は成果が見えにくいと行動を続ける理由を失いやすいため、これが習慣化を妨げる最大の原因となります。

さらに、SNSは日常生活の延長にあるため「遊びの時間」と混ざり、仕事としての意識を持ちにくい点も心理的な壁です。

モチベーションは感情に左右されやすく、意識的に工夫しないと長続きしません。

習慣化には「決まった時間に投稿する」「小さな目標を設定する」などの工夫が必要ですが、それでも続けるのは簡単ではありません。

また、周囲と比較して「他の人は毎日できているのに」と感じてしまうことも挫折の引き金になります。

投稿が続かない人の多くは、習慣化以前に「続ける理由」や「目的」を見失いがちです。

心理的な仕組みとして、人は「小さな達成感」を感じることで次の行動に移りやすくなります。

そのため、「今日は3投稿だけ」「1週間で10投稿」という風に、無理のないハードルを設けることが、長期的には大きな成果につながります。

一方で、習慣化を支える環境も重要です。

作業場所や時間を固定することで「この時間になったら投稿する」という条件反射を作れれば、心理的負担は大きく減ります。

「意思の力」に頼らず、仕組みで続けられる状態を作ることが大切です。

まとめると次のような心理的ハードルが挙げられます。

- 成果がすぐに見えないことでモチベーションが下がる

- 「誰も見ていないのでは」と感じてやる気を失う

- SNSを仕事として捉えにくい

- 小さな目標がないと習慣化が難しい

- 周囲と比較して自己否定に陥る

- 環境や仕組みが整っていない

このように心理的なハードルが、毎日投稿を続けられない大きな理由となっています。

ネタ不足・時間不足・気力低下の現実

多くのアフィリエイターが直面するのは、「何を投稿するか分からない」「時間が足りない」「疲れて投稿できない」という三重苦です。

最初はアイデアが豊富でも、日が経つにつれ「今日は何を書こう…」と悩み、結果として投稿を先延ばしにしてしまう人は少なくありません。

ネタ切れは発信を止める最大の要因であり、準備不足は大きな挫折につながります。

さらに、仕事や家庭の用事に追われて時間を確保できないことも現実的な問題です。

特に副業で取り組む人や子育て中の主婦にとっては、まとまった作業時間を確保するのは至難の業です。

そして最も見落とされがちなのが気力の低下です。

アイデアがあっても、疲れていたり気分が乗らなかったりすると、結局「明日でいいか」となり、投稿習慣が途切れてしまいます。

このように、ネタ不足・時間不足・気力低下はそれぞれ独立した課題でありながら、実際には互いに影響し合い、「投稿できないスパイラル」を生み出していきます。

- ネタ不足 → 書けない → 投稿が遅れる

- 時間不足 → 焦る → 内容が浅くなる

- 気力低下 → 投稿を先送り → 習慣が崩れる

このスパイラルを断ち切るには、「ネタのストック」「投稿時間のブロック」「自動化ツールの活用」といった工夫が欠かせません。

つまり、継続するためには「その日その時に気合で頑張る」のではなく、あらかじめ環境と仕組みを整えることが必要なのです。

仕事や家庭との両立の難しさ

副業としてアフィリエイトに取り組む人や、子育てや家事を担う人にとってSNS運用の時間を確保することは大きな壁です。

平日は本業で疲れ、帰宅後は家事や育児に追われるため、「投稿しよう」と思っても気づけば夜遅くなり、結局そのまま一日が終わってしまうケースは多く見られます。

日常の優先順位にSNS投稿が入り込む余地が少ないことが、両立を難しくしています。

特に子育て世代では、子どもの突発的な体調不良や生活リズムの乱れによって、予定していた投稿スケジュールが簡単に崩れてしまいます。

また、集中して文章を考える環境が整わず、片手間で書いた投稿が満足のいく内容にならないことも珍しくありません。

さらに「家庭を優先すべきか、自分の発信を優先すべきか」という罪悪感や葛藤も心理的な負担となり、継続を阻害する要因になります。

このように、仕事や家庭とSNS運用の両立には、時間的制約だけでなく精神的な負担も大きく関わっているのです。

- 仕事終わりには疲労で投稿する気力がない

- 子育てや家事の突発的な対応で時間が奪われる

- 家庭と自分の活動の間で葛藤が生まれる

だからこそ、ツールを活用して「片手間でも投稿が進む仕組み」を作ることが、両立を可能にする唯一の鍵となります。

投稿にかかる時間とコスト

Threadsの投稿は一見シンプルですが、実際には時間もコストも大きく消費します。

1つの投稿を作るためには「ネタ探し → 文章構成 → 画像やリンクの準備 → 投稿時間の調整」という複数の工程があり、慣れていない人であれば1投稿に30分以上かかることも珍しくありません。

週に数十投稿を続けると、作業時間はすぐに5時間、10時間と膨らみます。

また、単純な時間だけでなく「精神的なコスト」も無視できません。

毎日アイデアをひねり出し、クオリティを意識して作り続けるのは強いプレッシャーとなり、やがて投稿を避ける要因になります。

さらに、効率化を求めて外注を利用する場合は、1投稿あたり数百円〜数千円の費用が発生することもあり、個人で取り組むアフィリエイターにとっては大きな負担です。

このように、Threadsの投稿は「無料でできる」と思われがちですが、実際には時間・労力・場合によっては金銭的コストがかかり、想像以上にリソースを圧迫するのです。

これまでの内容をまとめると以下のとおりです。

- 1投稿に30分以上かかることもある

- 週単位で見ると10時間近く奪われる

- 外注すれば金銭コストが発生する

- 精神的コストが継続の妨げになる

投稿を効率化する仕組みを持たない限り、時間もコストも膨れ上がり、途中で力尽きてしまう人が多いのです。

クオリティを追求すると継続できない理由

投稿を続ける中で多くのアフィリエイターが陥るのが、「質を高めたい」という欲求と継続力のジレンマです。

画像を丁寧に加工し、文章を推敲し、ハッシュタグやリンク配置にまでこだわると、確かに1つの投稿の完成度は上がります。

しかし、その分だけ作業時間は膨らみ、精神的負担も大きくなるのです。

「完璧な投稿を作ろう」と考えるほど、次の投稿に着手できなくなるという悪循環に陥りやすくなります。

その結果、1週間に数件しか投稿できなくなり、アルゴリズム的にも露出が下がり、モチベーションがさらに低下するというスパイラルに陥ります。

Threadsで成果を出している人の多くは「完璧」よりも「継続」や「量」を優先しています。

粗削りでもいいから投稿を積み重ねることで、改善点が自然と見えてきて、長期的にはクオリティも上がっていくのです。

大切なポイントは次の4点です。

- 完璧を目指すと次の投稿が遅れる

- 質の追求が継続力を奪う

- アルゴリズムは「量」と「継続」を評価する

- 積み重ねが最終的な質向上につながる

投稿の「質」にこだわりすぎず、まずは続けることに価値があると考えることが、アフィリエイターにとって最大の成功法則です。

「稼げる人は継続している」というプレッシャー

SNSやコミュニティでは「成功している人は毎日継続している」と頻繁に語られます。

この言葉は一見正論ですが、多くのアフィリエイターに強いプレッシャーを与えています。

特に副業や家庭と両立している人にとって、毎日投稿を継続するのは簡単ではなく、「できなかった自分」を責めてしまうことも少なくありません。

プレッシャーが過度になると、逆にモチベーションが下がり、投稿を完全にやめてしまうケースもあるのです。

一方で成果を出している人たちは、必ずしも「完璧に毎日続けている」わけではありません。

彼らは「続けられる仕組み」を整えたり、「自動化ツール」を導入することで、精神的な負担を減らしながら継続を可能にしています。

つまり重要なのは「継続そのもの」ではなく「継続できる環境」を作ることです。

その視点を持つだけで、「できない自分を責める」思考から「仕組みで補えばいい」という前向きな発想に変わります。

要点を整理すると次のとおりです。

- 「毎日続けろ」は大きな心理的プレッシャーになる

- できない自分を責めると逆効果になる

- 仕組みやツールで継続環境を作ることが重要

- 考え方を変えることで投稿を続けやすくなる

プレッシャーを力に変えるには、「工夫次第で誰でも継続できる」と知ることが大切です。

完璧じゃなくても大丈夫。

仕組みで続ければ成果は積み上がります。

小さな一歩を今日から積み重ねていきましょう!

毎日投稿を続けたいけど「ネタがない」「時間がかかる」がネックになっている人向け。

Instagram×AI(ChatGPT)戦略を使って、投稿アイデアのストックや効率化を図りながら、投稿頻度を自然に上げていく方法が具体的に解説されています。

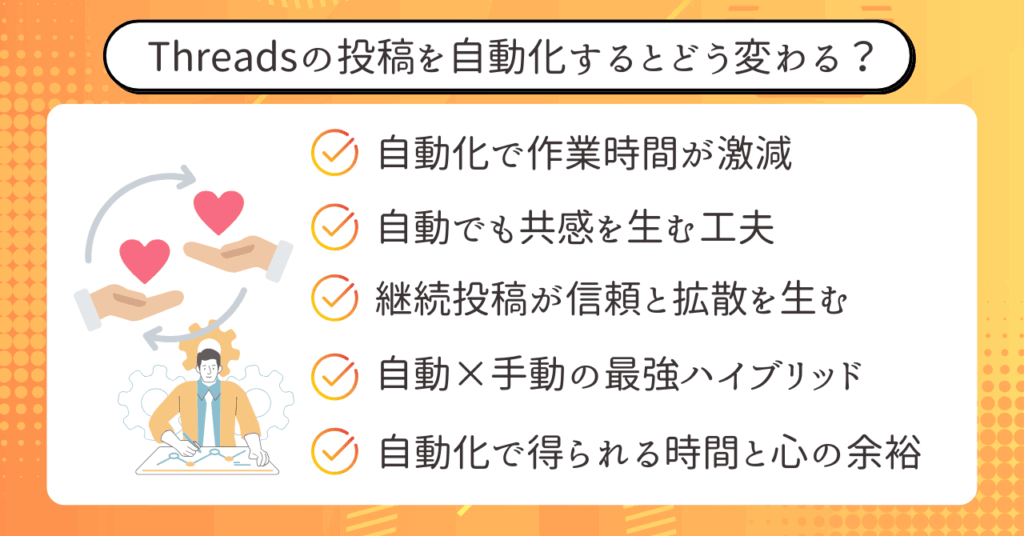

Threadsの投稿を自動化するとどう変わるか?

Threadsはシンプルに見えて、毎日の投稿を手動で続けるのは大きな負担です。

時間も気力も奪われ、結果として「続かない」人が増えてしまうのです。

そこで注目されるのが、投稿の自動化です。

自動化を取り入れると、これまで消耗していた作業時間を大幅に削減でき、本業や生活の中での余裕も生まれます。

しかも、ただ効率化するだけではなく、継続性や成果を支える強力な仕組みとして機能するのです。

ここでは、自動化がもたらす具体的な変化を見ていきます。

週5時間の作業が30分に短縮

手動で投稿をしていると、1つの投稿に20〜30分ほどかかります。

これにネタ探しや画像の準備を含めると、週に数時間は投稿作業だけで消費されてしまいます。

アフィリエイトを本業とする人ならまだしも、副業や家庭と両立している人にとっては、この負担は非常に重い壁です。

自動化を導入すれば負担は一気に軽減されます。

たとえば一週間分の投稿をまとめて準備し、予約設定してしまえば、あとはシステムが自動で投稿してくれます。

結果として、週5時間かかっていた作業が30分程度に短縮できるのです。

浮いた時間は、新しいコンテンツ企画やリサーチ、本業への集中などに活用でき、全体的なパフォーマンス向上につながります。

また、作業効率化により「投稿をやめたい心理的負担」も軽減され、継続がしやすくなるのも大きな魅力です。

さらに、自動化は単なる時短ではなく、「安定した発信リズム」を守る役割も果たします。

決まった時間に投稿されることで、フォロワーに安心感を与え、アルゴリズム的にも高評価を得やすくなるのです。

ここまでの内容を整理すると、次のとおりです。

- 手動投稿は1投稿20〜30分かかる

- 自動化で週5時間→30分に短縮可能

- 余った時間で本業や企画に集中できる

- 安定投稿でフォロワーの信頼が高まる

つまり、自動化は「効率化」と「継続性」を同時に実現する、アフィリエイターに欠かせない仕組みだといえるのです。

自動化でも人間味を失わない工夫

Threadsの自動化は便利ですが、「機械的で冷たい印象にならないか」と不安を抱く人も多いでしょう。

実際に成果を出しているアフィリエイターは、効率化しながら人間味を残す工夫を取り入れています。

たとえば、投稿の一部には日常の出来事や感情を織り交ぜることで、読者に共感を与えやすくなります。

また、自動化設定でランダム要素を加えるのも有効です。

毎回同じ時間・同じフォーマットだと機械的に見えますが、ランダム性を持たせれば自然な発信に近づきます。

「自動化=無機質」という誤解を避けるためには、読者が「人が運営している」と感じられる演出を盛り込むことが大切です。

さらに、画像や動画をうまく組み合わせたり、ユーザーの反応に応じてコメントを追加することで、双方向性を演出することも可能です。

重要なのは、自動化を「作業の効率化」と割り切るのではなく、「人間らしさを保つための仕組み」と捉える視点です。

その結果、効率と温かみを両立させた投稿が可能になり、フォロワーからの信頼をより強固なものにできます。

要点を整理すると次のとおりです。

- 日常や感情を織り交ぜて共感を得る

- ランダム性を持たせて自然さを演出

- 画像や動画で温かみを加える

- 読者が「人」を感じられる工夫が重要

自動化と人間味は両立できる。小さな工夫が、フォロワーの心をつなぎ止める鍵になります。

継続投稿でフォロワーが増える仕組み

Threadsで成果を出すには、投稿の継続性が欠かせません。

アルゴリズムは、定期的に発信を行うアカウントを「活発で有益」と判断し、表示機会を増やしてくれます。

逆に更新が途切れると、表示頻度が落ち、フォロワーの関心も薄れていきます。

つまり、継続的な投稿はアルゴリズムへの信号であり、フォロワーの信頼を積み重ねる行為なのです。

「この人はいつも投稿している」という安心感は、フォローを外さない理由につながります。

さらに、継続することで「バズ投稿」に当たる確率も上がります。

100の投稿のうち1つが大きく拡散されるだけでも、そこから新規フォロワーを獲得できるのです。

また、量をこなすことで自分の発信スタイルが洗練され、結果的に投稿の質も上がっていきます。

この「量と継続が質を生む」流れこそ、フォロワー増加の王道パターンといえます。

まとめると次のとおりです。

- 継続投稿はアルゴリズムに有利に働く

- 安心感がフォロワー維持につながる

- 投稿数が増えるほどバズの確率も高まる

- 継続が最終的に質の向上をもたらす

「質より量」から始めることで、自然とフォロワーが増え、信頼される発信者へと成長できます。

手動と自動のハイブリッド運用

Threadsの運用では、自動化だけに頼るのではなく「手動と自動のバランス」を取ることが大切です。

自動化は作業効率を飛躍的に高めますが、すべてを任せてしまうとフォロワーとの関係性が希薄になるリスクがあります。

そこで、基本的な定期投稿は自動化しつつ、リアルタイム性が求められる反応やコメント返信は手動で対応するという方法が効果的です。

「定期的に必ず発信する仕組み」と「人間らしい交流」を両立させるのが理想の形なのです。

例えば、自動で流す投稿は情報発信や商品紹介を中心にし、手動投稿では日常の気づきやフォロワーとのやりとりを重視します。

これにより、効率と信頼関係の両立が可能になります。

また、ハイブリッド運用はリスク回避にも役立ちます。

突然の仕様変更やツールの不具合が起きても、手動で補完できるため、発信が完全に止まる事態を避けられるのです。

まとめると次のとおりです。

- 定期投稿は自動化で効率化

- 交流や反応は手動で対応

- 効率と信頼関係を両立できる

- 仕様変更や不具合へのリスクヘッジにもなる

自動と手動を組み合わせることで、効率的かつ人間らしいSNS運用が実現します。

本業や他の活動に集中できる余裕

Threadsの投稿を自動化すると、最大のメリットは時間と精神的余裕の確保にあります。

手動で投稿を続けると、常に「今日の投稿をどうしよう」と考える必要があり、本業やプライベートにも影響を与えてしまいます。

しかし、自動化を導入すれば投稿作業から解放され、本業や学習、家族との時間など他の大切な活動に集中できるようになります。

「作業に追われる毎日」から「戦略を考える時間が持てる毎日」へとシフトできるのです。

さらに、自動化で得られる余裕は「新しい挑戦」へのエネルギーを生みます。

たとえば新しい商品の企画、ブログやメルマガの執筆、顧客とのやりとりなど、収益につながる本質的な行動に力を注げるようになります。

また、時間だけでなく「心理的な余裕」が生まれるのも重要です。

プレッシャーから解放されることで、楽しみながら発信を続けられるようになり、結果的にフォロワーとの関係も良好になります。

ここまでの内容をまとめると以下のとおりです。

- 投稿作業から解放されて本業に集中できる

- 家族や学習など大切な時間を確保できる

- 戦略や新しい挑戦にエネルギーを注げる

- 心理的余裕が生まれ、発信が楽しめる

自動化で得られる最大の価値は「自由に使える時間」と「心の余裕」です。

自動化で時間が生まれたら、その余裕を成長や挑戦に使ってほしい。

結局のところ、継続できる人が成果を積み重ねていけるんです!

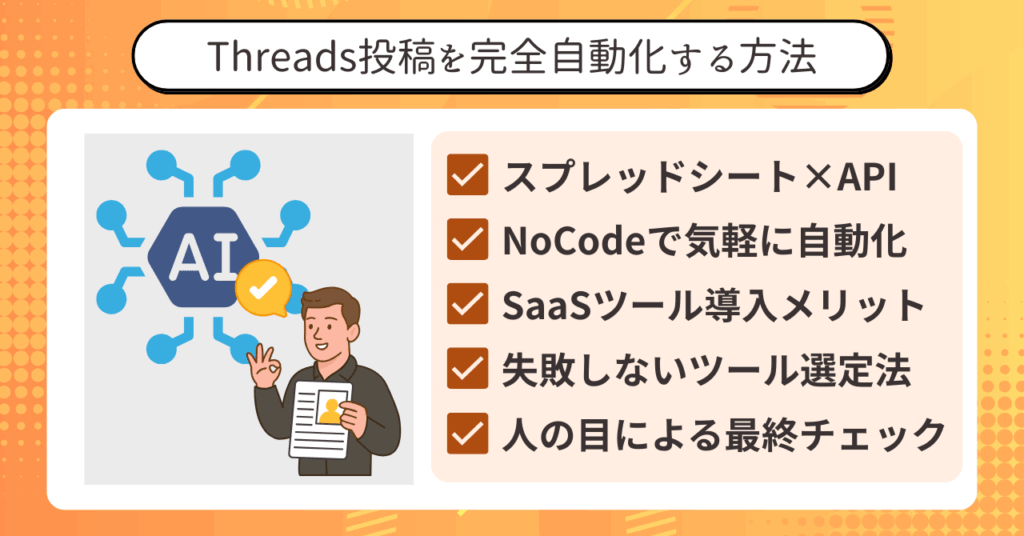

Threads投稿を完全自動化する方法

Threadsの活用を本格化させたいと考えるなら、投稿作業の自動化は避けて通れません。

手作業で投稿を繰り返すことは可能ですが、毎日数十件単位の投稿を継続するとなると、現実的には時間も体力も続きません。

そこで登場するのが、GoogleスプレッドシートやNoCodeツール、そして専用のSaaSを使った完全自動化の仕組みです。

これらをうまく活用すれば、単に投稿作業を減らすだけでなく、より戦略的にアカウント運用を進めることができます。

効率化は単なる作業削減ではなく、成果を伸ばすための土台づくりでもあるのです。

Googleスプレッドシート+API連携

まず、多くのアフィリエイターやSNS運用者が導入しているのが、GoogleスプレッドシートとAPIを連携させた仕組みです。

スプレッドシートに投稿文を一覧化して管理し、それをAPI経由でThreadsに送信すれば、自動で順番に投稿されていきます。

最大のメリットは、無料で使えるGoogleの仕組みを活用できる点にあります。

特に複数アカウントを同時に運用したい場合、一覧化されたスプレッドシートは管理効率を大きく改善します。

さらに、曜日別の投稿設定やリプライ連携なども組み込めば、より自然な投稿フローを構築することが可能です。

ただし、API連携は設定を誤ると認証エラーやアカウント凍結のリスクが伴います。

安全に活用するためには、公式ドキュメントを確認しながら慎重に設定する必要があるでしょう。

セキュリティを軽視して外部コードをそのまま利用すると、思わぬ不具合やデータ流出を招く可能性も否定できません。

「無料でできるから」と安易に導入するのではなく、仕組みを理解して取り入れることが成功の分かれ道です。

ポイントは次の3点です。

- Googleスプレッドシートは複数アカウント管理に有効

- API連携は無料で使えるが設定ミスのリスクがある

- セキュリティや認証エラーへの理解と対策が必須

正しく運用できれば、Googleスプレッドシートは強力な味方となり、自動化の第一歩を安全に踏み出すことができます。

NoCodeツール(Notion・Zapier)の活用

GoogleスプレッドシートとAPI連携は強力ですが、設定の難しさやコード理解の必要性に不安を感じる方も少なくありません。

そこで注目されているのが、NoCodeツールであるNotionやZapierを活用した自動化です。

Notionはデータベース的に投稿案を蓄積でき、その情報をZapierと連携させることで、Threadsに自動的に投稿できます。

Zapierは「もし◯◯したら××する」というシンプルなルール設定で動くため、プログラミング知識がなくても扱いやすい点が魅力です。

また、Zapierはさまざまなサービスと接続できるため、SlackやGmailなどと連動させて「確認後に自動投稿」や「特定の時間にだけ投稿」といった柔軟な運用が可能になります。

ただし、Zapierは無料枠の制限が厳しく、ある程度の規模で運用しようとすると月額費用がかかる点には注意が必要です。

一方で、プログラム知識ゼロの人でも導入しやすい点は大きな利点であり、試しに小規模で使ってみるだけでも十分に価値があります。

コードに自信がない方は、まずZapierやNotionを使ったNoCode運用から始めるのがおすすめです。

まとめると以下のとおりです。

- Notionで投稿案を管理し、Zapierで自動化できる

- プログラミング不要で導入が容易

- 無料枠に制限があるため規模が大きくなると有料化が必須

NoCodeツールは、完全自動化を難しく考えていた人にとっての入門的な選択肢であり、安心してスタートできる方法といえるでしょう。

専用SaaSツールのメリット・デメリット

Threadsの投稿を自動化する方法として、専用のSaaSツールを導入する選択肢もあります。

こうしたツールは最初からThreads専用に設計されており、投稿スケジュールの設定や画像・動画対応、さらにはランダム投稿や曜日別投稿といった高度な機能をワンクリックで利用できるのが特徴です。

特に初心者にとって導入が簡単である点は大きなメリットで、難しいコードや設定に触れることなく、すぐに自動投稿を始められます。

また、サポートが付いている場合は、トラブルが起きても対応してもらえるため安心感があります。

一方で、専用SaaSには費用負担というデメリットも存在します。

利用料が月額制や買い切りで発生し、運用アカウント数が増えるほどコストがかかるケースもあります。

さらに、APIの仕様変更が頻繁にあるThreadsでは、ツール提供側の対応スピードによっては「急に投稿できなくなる」といったリスクも否定できません。

そのため、価格だけで選ばず、安定したアップデート提供の有無やサポート体制を確認することが重要です。

専用ツールは「時間を買う」選択であり、手間を減らす代わりに費用と依存リスクがあることを理解して導入しましょう。

まとめると以下のとおりです。

- メリット:高機能・初心者でも簡単に導入可能

- デメリット:費用が発生し、API変更時の依存リスクがある

- 選定時はサポートや更新頻度を必ず確認

総合的に見て、専用SaaSツールは「効率を最優先したい人向け」の解決策といえるでしょう。

ツール選びで失敗しないためのポイント

Threadsの自動投稿を成功させるには、ツール選びが非常に重要です。

よくある失敗の一つが、「価格だけで決めてしまう」ことです。

安さに惹かれて導入しても、必要な機能が揃っていなかったり、API仕様変更に対応できず数か月で使えなくなるケースがあります。

また、見落とされがちなのがサポート体制です。

特に初心者の場合、設定でつまずいたときに迅速に対応してくれるかどうかは大きな差を生みます。

さらに、ツールによっては複数アカウント対応や画像・動画投稿の可否など差別化ポイントが存在します。

自分の運用スタイルに合致しているかを必ず確認すべきです。

もう一つ大切なのは、規約やセキュリティへの対応状況です。

非公式APIを利用しているツールはアカウント凍結のリスクが高まるため、必ず公式API対応のものを選ぶようにしましょう。

「長く安心して使えるかどうか」を軸に選ぶことが、ツール選びで失敗しない最大のポイントです。

ここまでの内容をまとめると以下のとおりです。

- 価格だけでなく機能・更新頻度を確認する

- サポート体制の有無が初心者には特に重要

- 公式API対応かどうかを必ずチェック

ツール選びを誤らなければ、自動投稿は安定して成果を生む仕組みへと進化させることができます。

AIによるコンテンツ生成の可能性

Threadsの投稿自動化において、近年大きな注目を集めているのがAIによるコンテンツ生成です。

AIを活用すれば、投稿文をゼロから考える負担を大幅に減らせます。

例えば「特定のテーマに関する短文を30個作る」といった作業も、AIなら数分で完了します。

さらに、AIは過去の投稿データや反応率を分析し、それに基づいて最適化された文章を提案することも可能です。

これにより、単なる自動化ではなく、エンゲージメントを高める戦略的な投稿へと進化させられます。

一方で、AIが生成した文章はどうしても「人間味」に欠ける部分があり、そのまま使うと機械的な印象を与えることがあります。

そのため、投稿前に少し人間の視点を加えて調整することが重要です。

また、規約上問題のある表現や誤った情報を生成する可能性もあるため、最終チェックを怠らない姿勢が必要です。

AIは「代替」ではなく「補助」として使うことで、本当の価値を発揮します。

以下の内容を確認しておきましょう。

- AIは大量の投稿文を短時間で生成可能

- 過去データを分析して効果的な文を提案できる

- 人間の視点での調整と最終チェックが不可欠

AIを上手に組み込むことで、自動化とクリエイティブな発信を両立させる未来型のSNS運用が実現します。

AIは便利だけど、最後に人の温かみを加えることで読者の共感を得られるんですよ!

投稿作業の手間を感じている人にぴったりの記事です。

ChatGPTでアイデア生成、Canvaでデザイン、スプレッドシートで管理といったツール連携により「投稿の全自動化」に近づけるフローが、実践的に解説されています。

効率化を本気で進めたい方におすすめ。

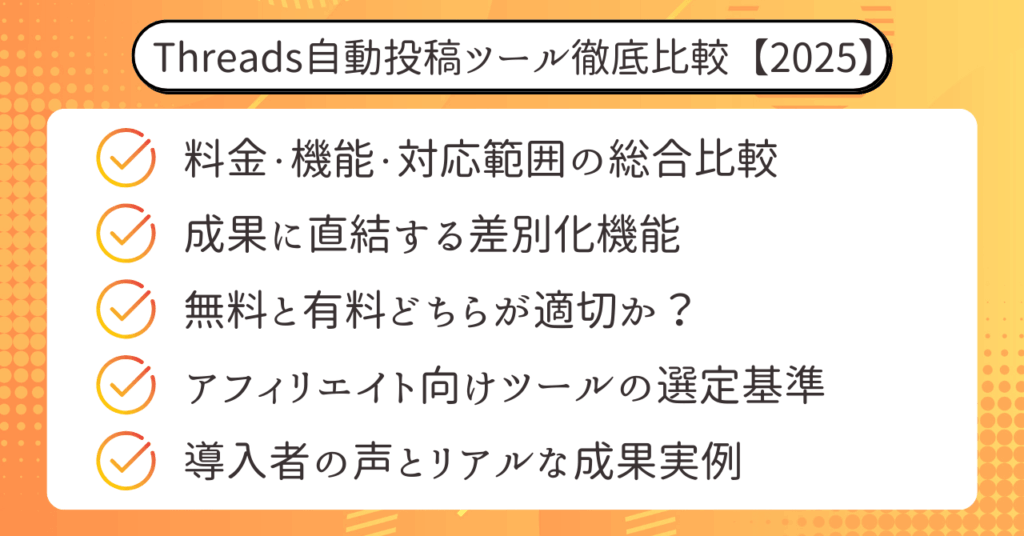

【比較】Threads自動投稿ツールおすすめ【2025年版】

Threadsを本格的に運用しようと考えるとき、自動投稿ツールの選定は避けて通れません。

数多くのツールが登場していますが、それぞれ料金体系や対応範囲、そして機能に違いがあります。

ここでは、主要な自動投稿ツールを比較し、アフィリエイターやビジネス利用者にとって最適な選択ができるよう整理していきます。

単純な「安さ」や「便利さ」だけでなく、長期的に安心して使えるかどうかも重要な判断基準になります。

2025年の最新状況を踏まえ、今選ぶべき自動投稿ツールを冷静に見極めましょう。

主要ツールの料金・機能・対応範囲を比較

まず注目すべきは、主要な自動投稿ツールの料金体系と機能の幅です。

無料プランからスタートできるツールもあれば、最初から月額制や買い切り型で提供されるものもあります。

機能面では、単なるテキスト投稿だけでなく、画像や動画投稿に対応しているかどうか、またスプレッドシート連携や複数アカウント対応が可能かどうかが大きな分かれ目となります。

さらに、ThreadsのAPIはまだ発展途上にあるため、不具合や仕様変更への対応スピードも重要な評価ポイントです。

ツールによっては、大規模運用向けに予約投稿の無制限化やランダム投稿機能を備えているものもあり、投稿の自然さを演出できるかどうかも比較の軸となります。

また、導入ハードルの低さも比較ポイントのひとつです。

直感的に操作できるUIや、日本語サポートの有無は初心者にとって安心感につながります。

一方で、より専門性の高いツールは学習コストがかかる反面、細かい運用調整が可能となり、長期的な効率化を実現できます。

利用者の声を見ても「最初は無料で試し、慣れてきたら有料に移行する」など段階的に活用するスタイルが一般的です。

「どのツールが安いか」ではなく「どのツールが自分の運用スタイルに合っているか」で選ぶことが大切です。

重要なポイントは次の4つです。

- 料金形態:無料/月額/買い切り型の違い

- 機能:画像・動画投稿、複数アカウント対応など

- 安定性:API変更への対応スピード

- UIやサポートの充実度も比較ポイント

ツールごとの特徴を理解することで、コストと機能のバランスを最適化し、自分に合った自動投稿環境を整えることができます。

画像投稿やスプレッドシート対応など差別化機能

Threads自動投稿ツールを比較する際、差別化機能に注目することは非常に重要です。

多くのツールは基本的なテキスト投稿をサポートしていますが、そこに画像や動画投稿が可能かどうかで成果は大きく変わります。

画像付きの投稿はエンゲージメント率を高めやすく、特にアフィリエイトでは商品の魅力を直感的に伝えられるため、クリック率や成約率の向上につながります。

また、Googleスプレッドシート対応は運用のしやすさに直結します。

投稿文をシートで一元管理し、そのままツールと連携して予約投稿できる仕組みは、複数アカウントを同時に運用する人にとって大きな効率化ポイントです。

さらに、差別化機能として注目されているのがランダム投稿や曜日別のスケジュール投稿です。

人間らしい不規則性を演出することで、アルゴリズムから「自動投稿らしさ」を疑われにくくなり、自然な運用が可能になります。

一部のツールはCTAリンクをランダムに差し込む機能を備えており、売上向上を狙うアフィリエイターには非常に有効です。

単なる投稿代行ではなく「どう成果を最大化できるか」を考えた機能が備わっているかどうかが、ツールを選ぶ基準になります。

ポイントをまとめると以下のとおりです。

- 画像・動画投稿機能の有無はエンゲージメント率に直結

- Googleスプレッドシート対応で運用効率を大幅改善

- ランダム投稿や曜日設定は自然な運用を実現

- CTAランダム挿入機能はアフィリエイト特化の強み

差別化機能を理解して選べば、ただの自動投稿ではなく戦略的な運用ツールとして活用できます。

無料と有料、どちらを選ぶべきか?

Threads自動投稿ツールを導入する際に多くの人が迷うのが、無料ツールと有料ツールの選択です。

無料ツールはコストがかからず、試しやすいという大きなメリットがあります。

特に初心者にとって「まずは使ってみる」ことができる点は魅力的です。

ただし、無料版は投稿数の制限や機能制限が設けられている場合が多く、本格的にアフィリエイトで成果を出したい人にとっては物足りなさを感じる場面が出てきます。

一方、有料ツールは安定性やサポート体制が整っていることが多く、API仕様変更への対応も比較的スムーズです。

さらに、画像や動画投稿、ランダム投稿機能、複数アカウント対応など、収益化を意識した本格的な機能を利用できる点も強みです。

そのため、初期段階は無料で試し、一定の成果や運用規模が見えた段階で有料に移行するというステップを踏むのがおすすめです。

「無料で十分か」「有料で効率を買うか」を基準に、自分の目的や運用規模に合った選択をしましょう。

まとめると以下のとおりです。

- 無料ツールはお試しや小規模運用向け

- 有料ツールは安定性と本格的な機能が魅力

- 成長段階に応じて無料→有料への移行がおすすめ

最終的には、自分の運用目的と目指す成果に応じて選択することが、無駄なく効果的なツール活用につながります。

アフィリエイトに強いツールの条件

数あるThreads自動投稿ツールの中でも、特にアフィリエイト運用に強いツールには共通する特徴があります。

まず欠かせないのは、リンク管理の柔軟性です。

リンクを投稿に直接埋め込むとエンゲージメントが下がることがありますが、リプライやコメントにランダムに挿入できる機能があれば、自然に誘導することが可能です。

さらに、複数アカウント運用に対応しているかも重要です。

アフィリエイトでは1アカウントだけでは成果が伸びにくいため、効率的に複数を回す仕組みが求められます。

また、ランダム投稿機能や曜日指定投稿など、人間らしさを演出する機能を備えていることも成果を高める鍵となります。

一部のツールは、投稿のABテストやクリック数の計測といった分析機能を搭載しており、データに基づいた改善を行える点でもアフィリエイターに適しています。

そして忘れてはならないのが規約対応やセキュリティです。

非公式の仕組みに依存したツールは、アカウント凍結リスクを高めるため、必ず公式API対応かどうかをチェックしましょう。

アフィリエイトに強いツールは「成果を上げる仕組み」と「リスク回避」の両方を満たすものです。

ここまでの内容をまとめると以下のとおりです。

- リンク管理が柔軟で自然に誘導できる

- 複数アカウント対応で効率的に拡大可能

- ランダム投稿や曜日指定で自然な運用を実現

- 分析機能でデータに基づいた改善が可能

- 公式API対応でアカウント凍結リスクを回避

これらの条件を満たしたツールを選べば、アフィリエイト活動を安定的かつ戦略的に展開していくことができます。

導入者の口コミと成果データ

実際にThreads自動投稿ツールを導入したユーザーの声は、ツールの実力を知るうえで非常に参考になります。

口コミでは、「毎日の投稿負担が激減した」という声が圧倒的に多く、これまで1日2〜3時間かかっていた作業が30分程度に短縮された事例も少なくありません。

また、継続的に投稿ができるようになったことで、フォロワー数が安定的に増加し、結果的に商品やサービスの成約につながったという報告もあります。

成果データとしては、導入前に比べて投稿数が2倍以上に増加し、エンゲージメント率が20〜30%向上した例も見られます。

特にアフィリエイト利用者からは、クリック数や成約数が顕著に伸びたという声が多く、「月5万円の副収入が安定して得られるようになった」といったリアルな体験談も出ています。

ただし一方で、「機能が多すぎて最初は設定に戸惑った」という声や、「無料版では機能制限が厳しく、有料に切り替えた」という意見もあります。

こうした実際の利用者の声からわかるのは、自分の運用規模や目的に合ったツール選びが重要だという点です。

口コミやデータを参考にしつつ、自分に最適なツールを見極めることが成功の近道です。

ポイントは次の4つです。

- 作業時間が大幅に短縮し継続が容易に

- フォロワー増加やエンゲージメント向上が実現

- アフィリエイト収益が安定して伸びた事例多数

- 一方で設定や機能制限に課題を感じた声もある

導入者の体験談と成果データは、ツール選びの判断材料として非常に信頼できる情報源になります。

実際の利用者の声や成果を信頼できる判断材料にして、自分に合った運用スタイルを見つけることが大切ですね!

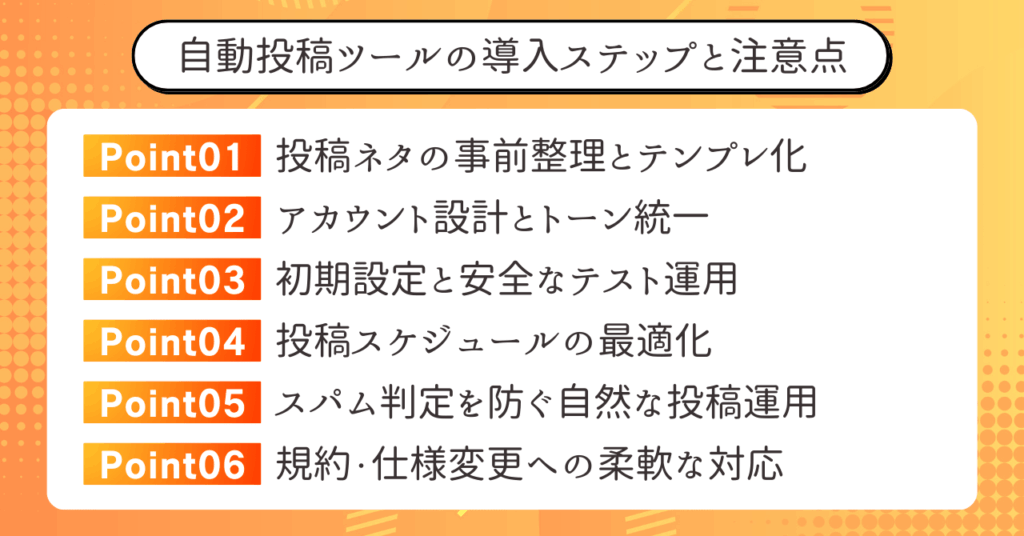

自動投稿ツールの導入ステップと注意点

自動投稿ツールを導入する際には、ただ設定を済ませるだけでなく、戦略的な準備と運用改善が欠かせません。

アフィリエイトや情報発信を行う人にとって、効率化とリスク回避を両立させることが最も重要です。

そこで、本章では導入ステップを一つひとつ解説しながら、注意すべきリスクや回避方法も紹介していきます。

単なる効率化ではなく、成果を持続させる運用を目指しましょう。

ステップ①:投稿ネタの整理とテンプレ化

最初のステップは投稿ネタの整理です。

日常的に発信できるテーマをリスト化し、テンプレート化しておくと投稿が続けやすくなります。

たとえば、「商品レビュー」「生活の工夫」「最新ニュースの解説」など、あらかじめカテゴリを作っておきましょう。

テンプレートの存在は心理的負担を大きく減らし、習慣化をサポートします。

さらに、投稿ごとに一定の型を決めることで、読者にも「この人は一貫して価値を届けてくれる」という印象を与えやすくなります。

投稿の在庫を意識的に作ることも重要です。

ネタ切れが続くと、発信のリズムが崩れてしまい、フォロワーの期待にも応えにくくなります。

最低でも50〜100本のネタをストックしておけば、余裕を持って運用できます。

特に自動化ツールを使う場合、ネタが尽きるとただの「空回り」になってしまうため、事前の準備が欠かせません。

また、同じテーマでも切り口を変える工夫を加えると、投稿の幅が広がり、読者に新鮮さを提供できます。

例えば「節約術」なら、「食費」「光熱費」「通信費」と切り分けることで、複数の投稿に展開できます。

テンプレートは「導入→要点→まとめ」の流れで設計し、必要に応じてリンクや画像を組み合わせれば効果的です。

ネタは単なる数合わせではなく、読者の悩みや欲求を解決する価値ある内容であることが最優先です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の4つです。

- 投稿ネタは事前に整理し、迷いを減らすことで継続しやすくなる

- テンプレート化によって作業時間を短縮し、効率的に発信できる

- 在庫を十分に用意し、テーマの切り口を工夫して幅を広げる

- 一貫性のある投稿は読者の信頼を得る基盤になる

つまり投稿ネタの準備と型の設定は、自動化を成功させるための土台なのです。

ステップ②:アカウント設計とトーン設定

自動投稿ツールを導入する前に必要なのは、アカウントの方向性を明確化することです。

どのような読者をターゲットにするのか、どんなテーマに特化するのかを決めなければ、投稿が散漫になりやすく、フォロワーの興味を引き続けるのは困難です。

アフィリエイト目的のアカウントであれば、商品のジャンルを絞り込み、関連する情報を一貫して発信することで信頼を得やすくなります。

一方で、ライフスタイルや雑記的なアカウントを運営する場合でも、「日常の小ネタ+特定テーマ」のように軸を作ることが効果的です。

また、投稿のトーンや表現スタイルを統一することは、ブランドとしての一貫性を維持するうえで欠かせません。

丁寧な敬体で発信するのか、親しみやすい常体で発信するのかを最初に決めておけば、文章のゆらぎが減り、読者に安心感を与えられます。

さらに、アイコンやプロフィール文、ヘッダー画像などのビジュアル面も含めてトーンを統一することで、アカウント全体の印象が強化されます。

ここを曖昧にすると、フォロワーから「この人は何を発信しているのか分からない」と感じられ、離脱につながるリスクが高まります。

特に複数アカウントを運用する際には、役割を明確に分けてトーンの混在を防ぐことが重要です。

設計とトーンの統一は、投稿を自動化しても“人間らしい信頼感”を維持するための必須条件です。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- ターゲットとテーマを絞ることで、一貫性と信頼性を確保できる

- トーン設定を決め、文章のゆらぎを防ぐ

- ビジュアル要素も含めて統一し、アカウントの世界観を作る

- 複数アカウントは役割分担を徹底し、発信が混在しないようにする

結論として、アカウント設計とトーン設定は、フォロワーの信頼を長期的に育てるための基盤であり、自動化による効率化と相乗効果を発揮します。

ステップ③:ツールの初期設定とテスト運用

アカウント設計が整ったら、次は自動投稿ツールの初期設定に進みます。

ここで重要なのは、いきなり本番稼働させるのではなく、まずはテスト運用を行うことです。

初期設定の段階では、API連携や認証情報の入力、スプレッドシートやデータベースとの接続設定など、細かな作業が多く発生します。

小さな設定ミスでも投稿が反映されなかったり、アカウントがエラーを起こしたりすることがあるため、慎重な確認が欠かせません。

また、ツールによっては画像や動画の対応範囲が異なるため、事前に対応フォーマットを確認しておくこともトラブル回避につながります。

テスト運用では、まず非公開アカウントや限られた時間帯で投稿を試し、文字化け・リンク切れ・画像表示エラーなどがないかをチェックしましょう。

この段階でフィードバックを取り入れて修正しておけば、本番運用での失敗を大幅に減らせます。

特にアフィリエイト投稿の場合、リンクのクリック計測やトラッキングコードの動作確認も欠かせません。

ここを疎かにすると、せっかくの投稿が成果につながらない可能性があります。

初期設定とテスト運用を丁寧に行うことは、ツールを「安心して任せられる存在」に変える第一歩です。

特に意識したいポイントは次のとおりです。

- APIや認証設定は細心の注意を払い、動作チェックを必ず行う

- 非公開アカウントや限定テストで投稿を試し、エラーを洗い出す

- 画像・動画のフォーマット対応を確認し、表示崩れを防ぐ

- アフィリエイトリンクの計測やトラッキングもテストで検証する

結論として、本番運用前のテストが「安心して自動化を任せられるかどうか」を左右するため、手間を惜しまず実施することが成功への近道です。

ステップ④:スケジュール最適化と運用改善

初期設定とテストが完了したら、次の段階はスケジュールの最適化です。

自動投稿は単に数を増やせば良いわけではなく、「読者が最もアクティブな時間帯」を見極めて配信することで効果が最大化されます。

例えば、通勤時間帯・昼休憩・夜のリラックスタイムなど、時間ごとにエンゲージメントの変化をデータで分析することが重要です。

さらに曜日によって反応が異なる傾向もあるため、特定の曜日にテーマを固定する「曜日別コンテンツ戦略」も有効です。

また、同じ時間帯に偏りすぎるとフォロワーに「機械的な印象」を与えかねません。

そのため、ランダム要素を取り入れた投稿順序の調整や、コンテンツの種類を組み合わせる工夫が求められます。

改善の段階では、インプレッションやクリック率などの指標を定期的にチェックし、データに基づいて投稿頻度や内容を調整することが不可欠です。

ここで得られる知見をもとにPDCAを回せば、運用コストを抑えつつ成果を高められます。

継続的な改善を怠ると、自動化のメリットが半減してしまうため注意が必要です。

スケジュールの最適化と改善は「効率化」ではなく「成果の最大化」に直結するプロセスです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 読者がアクティブな時間帯を見極め、配信効果を最大化する

- 曜日別にテーマを固定し、リズム感のある投稿設計を行う

- ランダム性やバリエーションを加え、機械的な印象を避ける

- データ分析をもとにPDCAを回し、成果につながる改善を続ける

要するに、スケジュールの最適化と改善は「自動化を単なる省力化では終わらせないための鍵」であり、成功する運用者は必ずデータと向き合っています。

スパム判定・BANを防ぐ基本ルール

自動投稿ツールを使ううえで避けたいのが、スパム判定やアカウントBANです。

頻繁すぎる投稿や同じ文言の繰り返し、リンクばかりの投稿はアルゴリズムに嫌われる典型例です。

また、一度に大量の投稿を一気に流すとシステムに不自然と判断されるため、投稿間隔の調整も欠かせません。

さらに、他者のコンテンツを無断転載したり、規約で禁止されているスクレイピングを行ったりすると、ペナルティ対象となる可能性があります。

つまり「人間が自然に行う範囲」を守り、読者に有益な情報を届けることを意識するのが最大の防御策です。

アフィリエイトリンクを使う場合も、本文に過度に埋め込むのではなく、適度に分散して配置することが望ましいでしょう。

アルゴリズムを欺くのではなく、自然な発信を心がけることが最終的に信頼を守る一番の近道です。

特に意識したいポイントは次のとおりです。

- 投稿間隔を調整し、短時間に大量投稿を避ける

- 同じ文言やリンクばかりに偏らないようにする

- 規約違反や無断転載はリスクが高く避けるべき

- 「人間らしさ」を重視し、読者の有益性を第一に考える

結論として、スパム判定を防ぐ基本は「自然さと読者目線」であり、自動化を賢く使う人ほど安全な運用を徹底しています。

利用規約やAPI仕様変更への対応力

自動投稿を安定して続けるには、利用規約やAPI仕様変更への対応力が欠かせません。

SNSのプラットフォームは日々アップデートされており、昨日まで使えていた方法が突然使えなくなるケースも少なくありません。

特にAPIの認証方式や利用制限の変更は、ツール利用者に大きな影響を与えるため、常に最新の情報を把握する姿勢が求められます。

ツール提供者からのアナウンスや、開発者コミュニティでの共有情報を定期的にチェックし、仕様変更に備えることがリスク回避につながります。

また、万が一の不具合に備えて、複数のツールや運用方法を組み合わせておく「バックアップ運用」も効果的です。

ルールを軽視して強引な方法を取り続けると、アカウント凍結や信頼失墜につながるリスクが高まります。

だからこそ、公式の規約を尊重しながら柔軟に運用を見直す姿勢が、長期的な成果を得るためには不可欠です。

「ルールを知り、ルールに合わせる」ことが自動化の持続可能性を高める最大の秘訣です。

特に意識したいポイントは次のとおりです。

- 利用規約やAPIの更新情報を定期的に確認する習慣を持つ

- ツール提供者や開発者コミュニティの情報を活用して対応する

- バックアップとなるツールや運用手段を準備しておく

- 強引な手法を避け、公式ルールに沿った運用を徹底する

要するに、変化に柔軟に対応できる人だけが長く成果を積み上げられるということです。

変化を恐れず対応できる人こそ、SNS運用を長く安定して続けられますよ!

効率や自動化だけでなく「発信の信頼性」を保つことも重要。

本記事では発信軸の決め方、テキストやデザインのトーン統一などが解説されており、自動投稿ツール使用時のアカウント設計やブランド感維持に役立ちます。

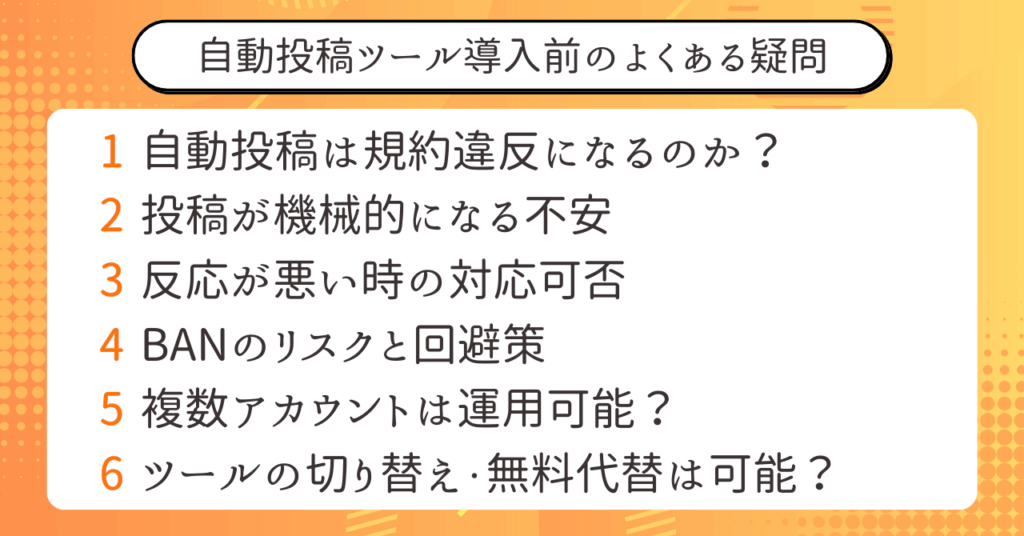

よくある疑問、不安

Threads自動投稿ツールを導入しようとする際、多くの人が共通して抱くのが「規約違反にならないか」「BANされないか」といった不安です。

こうした疑問は正しくリスクを理解しようとする健全な姿勢でもあり、安心して活用するための第一歩です。

ここからは、導入前によく寄せられる代表的な疑問を整理しながら解説していきます。

事前に不安をクリアにしておくことで、運用開始後の迷いや不必要なトラブルを大幅に減らせます。

自動投稿はThreadsの規約に違反しないの?

結論から言えば、公式APIを利用した正規の仕組みであれば規約違反にはなりません。

問題になるのは非公式APIや不正アクセスにあたるような方法での利用で、これは凍結や法的リスクに直結します。

逆に、公式に提供されている範囲のAPIを活用する自動投稿ツールは、Meta社のガイドラインを遵守した健全な仕組みなので安心して使えます。

特に、「公式APIを使っているかどうか」を確認することが最重要ポイントです。

利用者が正しい知識を持ち、公式の仕組みを選択することで「自動投稿=危険」という誤解を解くことができます。

とはいえ、規約を守っていても「安全に使えるのか」と不安に感じる方は少なくありません。

そこで、実際に運用する際に注意すべき具体的なポイントも整理しておきましょう。

このパートで意識すべきポイントは以下のとおりです。

- 非公式APIの利用は規約違反リスクが極めて高く、アカウント停止や法的措置の対象になり得る

- 公式APIを利用していれば、基本的には安全に運用可能でMeta社のガイドラインとも整合する

- ツール導入前には「どのAPI経由か」を必ず確認し、公式ドキュメントや提供元の説明をチェックする

- 自動化そのものではなく「やり方」次第でリスクが変わるため、利用者自身のリテラシーも大切

要するに、自動投稿自体ではなく「仕組みと使い方」がリスクの分かれ目となるのです。

投稿がAIっぽくなるのでは?

自動投稿ツールを利用すると「機械的で冷たい印象になるのでは」と不安に思う人は少なくありません。

特にAI生成コンテンツを取り入れる場合、人間味が失われてフォロワーから敬遠されるのではと心配する声もあります。

しかし実際には、工夫次第でAIや自動化を活用しながらも自然で温かみのある投稿を実現できます。

例えば、事前に「口調・語尾・表現ルール」を決めておけば、どんな自動生成の文章もブレが少なくなり、人が書いたかのような一貫性を保てます。

具体的には、日常の出来事や実体験を織り交ぜること、そして投稿に写真や一言コメントを添えることで、自動化でも十分に「人らしさ」を表現できるのです。

また、AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、自分の視点や感情を一文だけ追加するだけでも印象は大きく変わります。

例えば「今日は新しい学びがあった」と一行添えるだけで、フォロワーに共感を与えられるのです。

さらに、定期的に「手動投稿」を織り交ぜることで、完全自動化でも単調さを防ぎ、アカウント全体に人間味を残すことができます。

このパートで特に意識したいポイントは次のとおりです。

- AI生成をそのまま使うのではなく、必ず人の視点や感情を少し加える

- 口調やトーンのルールをあらかじめ決めておくことで一貫性を維持できる

- 画像・体験談・コメントなどを組み合わせて人らしさを補強する

- 完全自動ではなく、手動投稿をバランスよく混ぜるのが効果的

つまり、自動化=無機質というのは誤解であり、少しの工夫でむしろ人間味を強調できる運用が可能だということです。

反応が悪かった時、すぐ対応できる?

自動投稿を導入すると、「もし反応が悪かった場合に即座に修正できないのでは」と不安に感じる人も多いです。

特に、プロモーション投稿やタイムリーな話題を扱うときには、反応を見ながら柔軟に調整したいと考えるのは当然でしょう。

実際には、予約や自動化をしていても投稿後の管理画面から内容の修正・削除は可能です。

さらに、コメントへの返信や追加投稿を手動で行えば、リアルタイムでユーザーと関わることもできます。

また、最近の自動投稿ツールには「投稿ごとのデータ計測」機能が備わっているものが多く、いいね数やクリック率を数時間単位で確認できます。

そのため、数字を見ながら即座に追加施策を打つことも可能です。

たとえば、クリック率が低ければリンクの位置を見直す、コメントで補足情報を加えるなど、柔軟に対処できるのです。

さらに、「全てを自動化に任せない」姿勢も重要です。

あらかじめ複数の投稿パターンを準備しておけば、反応に合わせて別の内容に切り替えることも難しくありません。

自動化と手動対応を組み合わせることで、効率と即時性を両立できます。

このパートで押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

- 投稿後も管理画面から修正・削除は可能で、完全に固定されるわけではない

- コメント対応や追加投稿を通じて、リアルタイムでのフォローもできる

- ツールの分析機能を活用すれば、数値をもとに改善施策をすぐ実行可能

- 複数パターンを準備し、必要に応じて差し替える運用で柔軟に対応できる

つまり、自動化を導入しても「反応を見ながら改善できる余地」は十分にあり、むしろ効率的に調整できる体制を作れるのです。

BANされる危険性はある?

自動投稿を検討する際、「アカウントがBANされてしまうのでは」と心配する声は非常に多いです。

確かにSNS運用において凍結リスクはゼロではなく、特にThreadsはまだ新しいプラットフォームのため「基準が分かりづらい」と感じる人もいます。

ただし、BANの大半は規約違反や極端なスパム行為が原因であり、正規のAPIを利用して常識的な投稿を行っていれば、アカウント停止に直結することはほとんどありません。

具体的にリスクが高いのは、短時間に大量投稿すること、リンクを機械的に連投すること、同じ文言を繰り返し使うことなどです。

これらはアルゴリズムから「不自然」と判断されやすく、アカウントの評価を下げる要因になります。

一方で、投稿間隔をあけてランダム性を持たせたり、情報発信とアフィリエイト投稿をバランスよく混在させたりすれば、健全なアカウントとして認識されやすくなります。

さらに、多くの熟練アフィリエイターは「日常的な発信」と「宣伝投稿」を組み合わせる戦略を取っています。

これはフォロワーにとっても自然に映り、規約的にも安全な方法です。

BANを避けつつ成果を出すには、こうした工夫が欠かせません。

特に意識したいポイントは以下のとおりです。

- BANの主因は非公式APIや不自然なスパム的運用にある

- 短時間の大量投稿や同一文言の繰り返しは避ける

- 情報発信と宣伝投稿を織り交ぜて自然な流れを作る

- 公式APIを利用し、Meta社の規約範囲内で運用することが前提

要するに、BANリスクは「自動投稿だから起きる」のではなく、誤った使い方をしたときにのみ生じるリスクだと理解しておくべきです。

複数アカウントの運用は可能?

Threadsを本格的に活用しようとすると、「複数アカウントを同時に運用できるのか?」という疑問が出てきます。

アフィリエイトではジャンルごとにアカウントを分けたり、検証用・本番用を使い分けるケースが一般的だからです。

結論から言えば、正規のツールを用いれば複数アカウント運用は可能であり、むしろ効率的に成果を伸ばす手法として推奨されています。

ただし、同一の投稿内容をコピーして大量に流すなど、不自然な運用は避けるべきです。

例えば、1つのアカウントは「情報発信用」、別のアカウントは「商品レビュー専用」といった形で役割を分担すると、フォロワーにとってもわかりやすく信頼性が高まります。

一方で、ログイン切り替えや管理作業の負担が増える点は課題です。

そこで、自動投稿ツールを活用し「複数アカウントを一括管理」できる環境を整えると大幅に効率化できます。

また、複数運用を成功させている人は、必ず「アカウントごとにテーマを統一」しています。

ジャンルを混在させるとフォロワーが混乱しやすく、結果的に信頼を損ねる原因になりかねません。

つまり、単にアカウントを増やすのではなく、それぞれの役割を明確化して差別化することが重要なのです。

このパートで押さえるべきポイントは次のとおりです。

- 正規のツールを使えば複数アカウント運用は可能である

- 同一投稿の使い回しは避け、役割ごとに差別化する

- アカウントごとにテーマを統一することで信頼性が高まる

- ツールを活用して一括管理し、運用負担を減らす

要するに、複数アカウント運用は十分に実現可能であり、正しい分担と管理方法を導入すれば大きな武器になるといえます。

ツールの切り替えや無料ツールでの代替は?

運用を続ける中で、「今使っているツールを別のものに切り替えても大丈夫か」や、「無料ツールでも十分なのでは」と考える人は少なくありません。

特に、コストを抑えながら成果を伸ばしたいアフィリエイターにとって、この点は大きな関心事です。

結論として、公式API対応のツールであれば切り替えは問題なく可能です。

多くの場合、アクセストークンの再取得やアカウント再設定を行うだけで移行できます。

ただし、移行時にスケジュールやテンプレートがリセットされることがあるため、事前にバックアップを取っておくと安心です。

一方で、無料ツールは機能制限や安定性の不安がつきまといます。

投稿数や画像対応に制限があったり、APIの仕様変更に追従できず突然使えなくなることもあります。

特にビジネス利用を前提とする場合は、無料だけに頼るのはリスクが高いといえるでしょう。

成功しているユーザーの多くは、最初は無料ツールで感覚をつかみ、成果が見えた段階で有料に移行しています。

このステップを踏むことでコストを最小限に抑えつつ、安定した運用に移行できるのです。

ここで押さえておきたいポイントは次のとおりです。

- 公式API対応ツールなら切り替えは容易で、基本的な移行作業で済む

- 無料ツールは機能制限や安定性に不安があり、ビジネス利用には不向き

- 成果を確認したうえで有料へ移行するのが現実的な選択

- 移行前にはスケジュールやデータをバックアップしておくと安心

つまり、切り替えや無料利用は可能ではあるものの、長期的に安定した成果を得るには有料ツールを前提に考えるべきだと言えるでしょう。

安心して長く成果を出すなら、多少の投資をしてでも安定したツールを選ぶのが一番ですよ!

まとめ|Threadsで未来につながる発信を積み重ねよう

本記事では、Threadsの現状と可能性、そして自動投稿ツールを活用する具体的な方法を紹介しました。

特に意識したいポイントを、改めて整理しておきましょう。

- Threadsは今まさに成長段階で、早く動くほど成果につながりやすい

- 投稿の継続性は「気合」ではなく、自動化ツールで仕組み化することがカギ

- 規約違反ではなく「不自然な運用」がリスクになるため、公式APIを使うことが安心につながる

- 自分に合ったツールを選び、正しく運用すれば安定した成果を築ける

大切なのは「やり方」ではなく「続けられる仕組み」を持つことです。

Threadsは、挑戦する人に確実なチャンスを与えてくれます。

あなたも今日から一歩踏み出し、未来につながる発信を積み重ねていきましょう!

【完全買い切り】Googleスプレッドシートで使える!Threads予約投稿ツール

しんたろ。さんのBrain「【完全買い切り】Threads予約投稿ツール Googleスプレッドシートで簡単設定!」は、スマホやパソコンの前にいなくてもThreadsへ自動投稿できる夢のようなツール。

Googleスプレッドシートに投稿内容をセットするだけで、あなたが寝ている間も淡々と投稿が続き、集客や収益化を後押しします。

- 月額0円・完全買い切り|追加サーバー不要、スプシのみで運用

- 1分単位で予約投稿|長文(500字)・画像・動画・引用投稿にも対応

- 最大10,000件の大量スケジュールを一括管理、曜日ごとの繰り返し投稿も可能

- 複数アカウント運用|Threadsアカウントをいくつでも使い回しOK

- インサイト自動取得|いいね数・リプ数・フォロワー数などを自動集計

- スマホから簡単管理|初期設定後は外出先でも編集・予約が可能

- 特典付き|最大30アカウントを一括管理できる「複数アカウント管理ツール」をプレゼント

- しんたろ。さん販売の「X予約投稿ツール」と連携可能で、ThreadsとXを同時予約投稿

初期設定はわずか20分。プログラミング知識ゼロでも解説を見ながら進めれば誰でも導入できます。

予約投稿の手間を削減し、「投稿の時間を作業の時間に変える」ことが本ツール最大の価値です。

しんたろ。さんのXでは、ツール開発の裏側や最新アップデート情報も発信中です。

フォローして最新情報をチェックしてみてください。

しんたろ。さんのXはこちら

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。