Brainメディア運営部です!

今回の記事は、1年間で1,863人が受講した「仮想通貨マスター講座」で大人気のしょーてぃさんから情報を提供していただき記事を作成させていただきました。

簡単にしょーてぃさんの紹介をさせていただきます。

「NFTアートって売る以外に使い道あるの?」

「結局、ただの投機商品なんじゃないの?」

多くの方がこんな不安や疑問を抱くのではないでしょうか。

実際、NFTは数十万円単位で取引されるケースもあり、まだまだ仕組みを知らない人からすると怪しく映ってしまいます。

しかし、ここで知っておきたいのは、NFTには投機以外にも多様な使い道と未来的な価値があるということです。

この可能性を理解していないと、将来の大きなビッグウェーブを逃すリスクがあります。

例えば、すでに世界的な大企業はメタバースの土地をNFTとして購入し、経済活動の拠点を築き始めています。

また、NFTを「オンラインサロンのパスポート」として使えば、参加者全員がコミュニティの成長から利益を得る新しいビジネスモデルが成立します。

さらに、NFTは学位証明書やチケット、割引券、ツール利用権など、日常生活やキャリアにも直結する実用例が次々と登場しています。

このように、NFTは単なるアートや投機対象にとどまらず、社会の仕組みそのものを変える可能性を秘めています。

本記事では、初心者の方でも理解できるように、NFTの基本から実際の10の使い道、そして将来性や注意点まで丁寧に解説していきます。

「NFTを買ってもどうすればいいの?」という疑問をスッキリ解消できる内容になっていますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

目次

NFTとは?初心者でもわかる〝唯一無二のデジタル資産〟

NFTという言葉を耳にしたことがあっても、その本質を理解している人はまだごく一部です。

NFTは〝Non-Fungible Token(代替不可能なトークン)〟の略であり、従来のデジタルデータとはまったく異なる性質を持っています。

単なるデータに見える画像や動画でも、NFT化されることで〝唯一無二の所有権〟が生まれるのです。

この特性は、投機目的だけでなく社会的な活用に直結する点が大きな魅力です。

今後のデジタル社会において、NFTの仕組みを理解できるかどうかは大きな分岐点になるでしょう。

ここではまず、NFTの定義と基本的な仕組みについて丁寧に解説していきます。

初心者の方でも無理なく理解できるように、日常生活に近い例えを交えて進めていきます。

NFTの定義と基本的な仕組み

NFTを一言で表すと、〝替えが利かない唯一無二のデジタル資産〟です。

例えば、100円玉はどれを使っても同じ価値がありますが、NFTは本物と偽物を明確に区別できる点が大きく異なります。

この違いは、美術品を例にするとわかりやすいでしょう。

モナリザの原画は唯一であり、いくら精巧なコピーを作っても本物と同じ価値は持ちません。

NFTはその概念をデジタル世界に持ち込んだものです。

つまり、同じ画像ファイルに見えても「正規の所有者」が存在するかどうかで価値が決まるということです。

この所有権はブロックチェーンと呼ばれる仕組みによって担保されています。

ブロックチェーンは取引履歴を改ざんできない台帳として機能し、誰がNFTを所有しているかを明確に記録します。

そのため、仮に誰かが画像をコピーしてSNSに投稿しても、正式なNFTの所有者はブロックチェーン上で一目瞭然です。

これにより、デジタルデータに本物・偽物の境界を持ち込むことが可能になりました。

さらにNFTは、単なるデータの所有証明だけではなく、売買・譲渡・貸与といった多様な経済活動を可能にします。

従来のデジタルデータでは実現できなかった新しい流通の仕組みが誕生しているのです。

例えば、アーティストがNFT化した作品を販売した場合、購入者がそのNFTを転売しても、転売益の一部が自動的に作者に還元されます。

これは「ロイヤリティ機能」と呼ばれるもので、従来の二次流通にはなかった画期的な仕組みです。

このようにNFTは、デジタル資産に唯一性を与えると同時に、流通や収益のあり方まで変革しています。

まさにデジタル社会における〝新しい所有権の形〟だと言えるでしょう。

ただし、ここで誤解してはいけないのは、NFTそのものが万能アイテムではないということです。

その価値は「何をNFT化するか」「どのように活用するか」によって決まります。

NFTの定義と仕組みを理解することは、その後の使い道や可能性を考えるための出発点です。

ここを正しく押さえておけば、NFTを単なる投機商品として見るのではなく、社会に広がる本質的な価値に気づけるようになります。

ここまでの内容を整理すると、次の通りです。

- NFTは〝唯一無二のデジタル資産〟であり、代替不可能な特性を持つ

- ブロックチェーン技術によって所有権が証明され、改ざんは不可能

- コピーされても「本物」のNFTは一つだけ存在する

- ロイヤリティ機能など新しい収益モデルを生み出す可能性がある

つまり、NFTの本質は「唯一性」と「経済的価値の仕組み化」にあり、これを理解することがNFT活用の第一歩となります。

ブロックチェーン技術が生み出す信頼性

ブロックチェーン技術は、NFTの価値を支える最大の基盤です。

この仕組みがあるからこそ、NFTは改ざんされずに信頼性を保ち続けることができます。

ブロックチェーンとは「取引の履歴をすべて記録し、誰も書き換えられない台帳」のようなものです。

この台帳はインターネット上に分散して存在し、世界中の人々が同時に監視しています。

つまり、一部の人間が都合よくデータを操作することは不可能です。

銀行口座の残高は銀行のサーバーに依存していますが、ブロックチェーンは多数のノードで共有されているため、単独で改ざんする余地がありません。

この特性がNFTの「唯一無二性」を保証します。

所有権の履歴もブロックチェーンに残り、誰がいつどのNFTを保有していたのかが一目で確認できるのです。

例えば、あなたが購入したNFTアートが、実は作者本人から直接発行された「正規の作品」であることも、ブロックチェーンの記録を見れば明確に証明できます。

コピーや偽物が出回っても、それが本物かどうかを見極めることができるのはこの仕組みのおかげです。

つまり、ブロックチェーンがある限り「デジタル資産に本物と偽物の境界線」を引けるということです。

さらに、ブロックチェーンはNFTの「取引履歴の透明性」をもたらします。

どのアカウントからどのアカウントにNFTが移動したのか、過去の全記録が残り、誰でも閲覧できます。

この透明性は、従来の美術品市場や不動産取引のような閉鎖的な市場とは決定的に違います。

中間業者や仲介人がいなくても、公正な履歴を確認できるのです。

また、NFTの取引に関わる「ロイヤリティ」の自動分配も、ブロックチェーンによって実現しています。

売買されるたびに作者に報酬が戻る仕組みは、人為的な処理ではなくスマートコントラクト(自動契約)によって遂行されます。

このように、ブロックチェーンはNFTの存在意義そのものを裏付けているのです。

偽物が出回る不安を取り除き、取引の透明性を確保し、さらには収益の自動分配まで可能にしてくれます。

ここで押さえておきたいのは、ブロックチェーンの信頼性は単に「理論」や「仕組み」の話ではなく、すでに世界中の金融機関や大企業が導入している実用的な技術だということです。

金融取引、サプライチェーン管理、医療データの保護など、NFT以外の分野にも応用されており、確かな実績が積み上がっています。

だからこそ、NFTは「ただのデジタル画像に値段がついている」だけの存在ではなく、ブロックチェーンの信頼性に支えられた正規の資産だと理解する必要があります。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- ブロックチェーンは「改ざんできない台帳」として機能している

- NFTの所有権や取引履歴を透明かつ正確に記録する

- スマートコントラクトによりロイヤリティ分配も自動化される

つまり、NFTの信頼性はブロックチェーンという確かな基盤に支えられており、その仕組みを理解することがNFT活用の核心につながります。

デジタルデータとNFTの決定的な違い

デジタルデータとNFTの最大の違いは、「替えが利くかどうか」にあります。

従来のデータはコピーや複製がいくらでも可能であり、所有者を特定することはできません。

例えば、スマートフォンに保存されている画像や音楽データは、友人に送信した瞬間に同じものが複製されます。

そのコピーには「本物」や「偽物」の区別は存在せず、どちらも全く同じ価値を持つのです。

一方で、NFTは唯一無二の識別番号が付与されており、所有権がブロックチェーンに記録されます。

そのため、見た目が同じ画像であっても、本物のNFTは一つしか存在しないという状況が生まれます。

これは、現実世界の美術品に置き換えると理解しやすいでしょう。

モナリザのコピー絵画がいくら出回っても、ルーヴル美術館に展示されている原画だけが本物として価値を持つのと同じです。

つまりNFTは、デジタルデータに「オリジナルである証明」を与えられる存在なのです。

この証明こそが、NFTを単なるデータから資産へと変える決定的なポイントになります。

さらに、NFTには転売や譲渡の履歴も全て記録されるため、「その資産がどのような経路をたどってきたのか」を誰でも確認できます。

この透明性は従来のデジタルデータには存在しないもので、NFT特有の強みです。

また、NFTはコピーや複製ができても「本物の所有権」は移動しません。

これは、単なるデータが無限にコピーされる世界とは決定的に異なります。

例えば、ゲーム内の武器やキャラクターをNFT化した場合、スクリーンショットや画像をコピーしても、それはただの画像データに過ぎません。

実際にゲーム内で使用できる権利を持っているのは、ブロックチェーンに記録された正規の所有者だけなのです。

この違いによって、NFTは「所有することに意味があるデジタル資産」となり、経済的価値が生まれます。

従来のデジタルデータが「コピー前提の消費財」だったのに対し、NFTは「唯一性を持った所有財」へと進化しました。

この進化こそが、NFTを単なる技術トレンドではなく、新しい経済圏の入り口として注目させる理由です。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- デジタルデータはコピー可能で、本物と偽物の区別がない

- NFTには唯一無二の識別番号があり、所有権が明確に記録される

- 転売や譲渡の履歴まで残り、資産としての透明性を持つ

- 「所有する意味」を持つからこそ、NFTに経済的価値が生まれる

つまり、NFTは従来のデジタルデータと異なり、「唯一性」と「所有の証明」を兼ね備えた資産なのです。

コピーできるデータと違って、NFTは所有の証明が残るからこそ価値があるんです!

NFTの代替不可能性やブロックチェーンによる偽造防止の仕組みを、やさしい言葉で丁寧に解説。初心者や技術に詳しくない方でも理解でき、NFTの本質をつかみたい人にぴったりです。

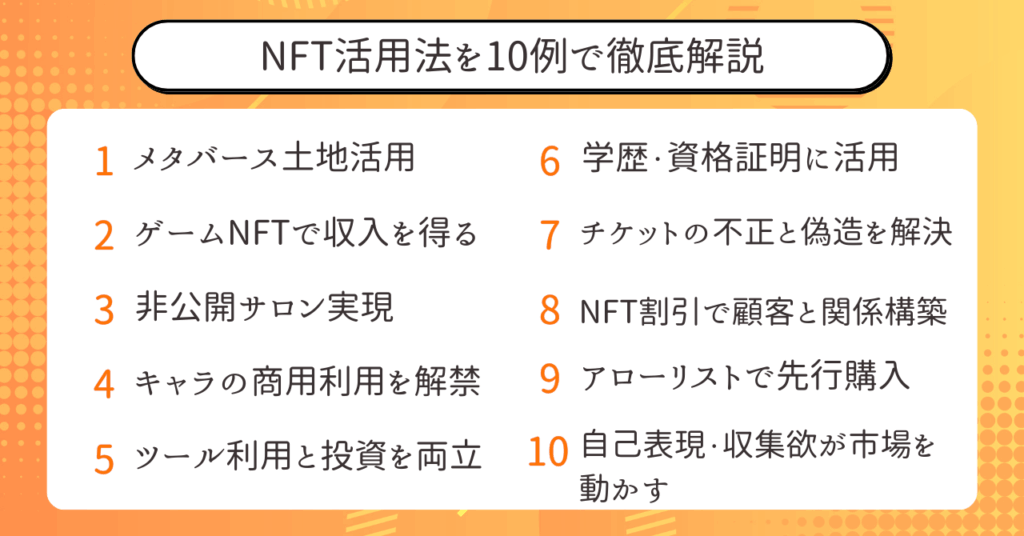

【保存版】NFTの使い道10選|投機以外の価値を徹底解説

NFTと聞くと「アート作品を売買するための仕組み」というイメージを持つ人が多いでしょう。

しかし、実際にはアートだけに留まらず、日常生活やビジネスに直結する多彩な使い道が生まれています。

ここからは、NFTの投機性ではなく本質的な活用法にフォーカスし、具体的な事例を10個ご紹介します。

単なる流行ではなく、社会の仕組みを変える力を秘めたNFTの真の姿を理解できるでしょう。

まず最初に取り上げるのは、仮想空間として注目されるメタバースにおけるNFTの役割です。

メタバースの土地や建物を資産化する

メタバースはインターネット上に構築された仮想空間であり、そこでの土地や建物がNFT化されています。

これにより、現実世界と同じように「所有」「売買」「貸し出し」が可能になっています。

例えば「The Sandbox」や「Decentraland」といった有名メタバース空間では、土地が区画ごとにNFT化され、企業や個人が購入しています。

アディダスやグッチなど世界的ブランドが参入していることからも、その将来性が伺えるでしょう。

「仮想空間の土地なんて意味があるの?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、そこに人が集まり経済活動が生まれると、土地の所有権は現実世界同様に価値を持つのです。

例えば、購入した土地に美術館やライブ会場を建設し、入場料を取る仕組みを作ることができます。

これは現実世界で不動産を運用するのと同じ発想です。

歴史を振り返っても、かつて日本の土地は「誰のものでもない」存在でした。

しかし農業や商業が発展するにつれて土地の価値が高まり、やがて所有権が強く主張されるようになりました。

メタバースの土地も、まさに同じ道をたどろうとしています。

さらに、メタバース空間内では仕事の打ち合わせや講演会、エンタメイベントがすでに行われています。

現実と同じように人々が活動する場となっている以上、その「場所」に価値が生まれるのは自然なことです。

現実世界と仮想世界の境界が曖昧になる中で、不動産の概念はメタバースへ拡張されつつあると言えるでしょう。

ここまでを整理すると、メタバースにおけるNFTの土地活用のポイントは以下の通りです。

- メタバースの土地はNFTとして所有・売買が可能

- 大企業が参入しており、将来的な価値上昇が期待できる

- 美術館やライブ会場など経済活動を行う拠点にできる

- 歴史的に見ても「土地の価値」は人の活動とともに高まる

つまり、メタバースの土地は単なるデジタル空間ではなく、現実の不動産と同じように資産価値を持ち始めているのです。

ゲーム内アイテムやキャラを現実の収入に変える

NFTはゲームの世界でも大きな可能性を秘めています。

従来のゲームでは、いくらレアアイテムやキャラクターを手に入れても、基本的にはそのゲーム内でしか使えず、現実の資産価値には直結しませんでした。

しかしNFTゲームでは、キャラクターやアイテム自体が唯一無二のNFTとして存在します。

そのため「世界に10本しか存在しない剣」や「限定100体のモンスター」など、現実世界と同じように希少性が担保されるのです。

例えば、ポケモンを例に考えるとイメージしやすいでしょう。

「ピカチュウは500体」「ミュウツーは20体」「特別な技を持つ個体は100体」などといった制限をNFTで設定できるのです。

これは従来のゲームにはなかった魅力であり、プレイヤーの収集意欲や所有欲を大きく刺激します。

さらに、NFTは不正コピーや複製ができないため、従来のようにバグでアイテムを増殖させることはできません。

希少アイテムやレアキャラを欲しければ、自分で入手するか、他者から購入するしかないのです。

その結果、ゲーム内で手に入れたNFTアイテムを仮想通貨で売買する仕組みが成立しました。

つまり、ゲームをプレイして手に入れたアイテムやキャラが、現実の収入へとつながるのです。

遊ぶことで収入が得られる「Play to Earn(P2E)」という新しい概念は、NFTが登場したことで生まれました。

これにより、ゲームは「娯楽」から「経済活動」へと変わりつつあります。

実際、フィリピンや東南アジアでは、NFTゲームで仮想通貨を稼ぎ、それを生活費に充てる人々も出てきました。

一部の地域では、現地の平均賃金よりも高い金額をNFTゲームで得られることさえあるのです。

また、NFT化されたアイテムやキャラは外部のマーケットプレイスで自由に売買可能です。

そのため、ゲームの枠を超えて現実世界と経済的に結びつく点が大きな特徴です。

ただし現状、NFTゲームの多くはまだ開発途上であり、クオリティの低さやプレイヤー数の不足といった課題もあります。

それでも、NFTの仕組みを活用した新しい形のゲーム経済は間違いなく拡大していくでしょう。

ここまでの内容を整理すると、NFTゲームの特徴は次の通りです。

- ゲーム内のアイテムやキャラがNFT化され、唯一性を持つ

- 希少性が担保されることで資産価値が生まれる

- プレイして得たアイテムを仮想通貨で売買できる

- 「Play to Earn」という新しい収益モデルが誕生している

つまり、NFTを導入したゲームは「遊びながら稼ぐ」という新しい体験を実現し、今後のゲーム業界を大きく変える可能性を秘めているのです。

非公開コミュニティやオンラインサロンの入場パス

NFTは非公開コミュニティやオンラインサロンの入場パスとしても活用されています。

これは「特定のNFTを持っている人だけが参加できる」という仕組みであり、現代版の〝会員証〟のような役割を果たします。

例えば、チャットアプリ「Discord」では、NFTの所有を確認することで、保有者だけがアクセスできる専用グループを作ることが可能です。

このグループでは、情報交換や人脈づくり、ビジネスの受発注まで幅広く行われています。

従来のオンラインサロンでは、サロンオーナーだけが利益を得る仕組みでした。

しかし、NFTを入場パスとして用いることで、参加者自身も利益を得られる可能性が生まれるのです。

具体的には、サロンの人気が高まると入場パスNFTの価格が上昇します。

参加者は学びや交流を得ながら、必要がなくなった段階でNFTを売却すれば購入額以上のリターンを得られる場合もあります。

また、NFTには「ロイヤリティ」という仕組みを設定できます。

これは、NFTが転売されるたびに一定の割合の利益が自動でオーナーに還元されるものです。

そのため、コミュニティを盛り上げる努力を参加者とオーナーが共有できるようになります。

例えば、入学パスポートNFTを導入するオンラインスクールを考えてみましょう。

生徒は勉強し、卒業後にパスポートNFTを売却することで費用を回収できる可能性があります。

一方、スクール運営者は転売ごとにロイヤリティ収入を得られるため、双方がWin-Winの関係を築けるのです。

さらに、参加者自身も自分が関わるコミュニティを広めようと積極的に行動します。

なぜなら、コミュニティの価値が高まれば、自分のNFT資産の価値も高まるからです。

顧客を仲間に変える力が、NFTコミュニティの最大の強みだと言えるでしょう。

ここまでの内容を整理すると、NFTを入場パスに活用するメリットは次の通りです。

- NFTは非公開コミュニティやサロンの入場パスになる

- 参加者も転売益を得られるため主体的に関わるようになる

- ロイヤリティ制度によりオーナーにも継続的な収益が入る

- 顧客を仲間化でき、コミュニティが自走しやすくなる

つまり、NFTを入場パスに活用することで、従来型サロンにはなかった参加者との共創型コミュニティが実現できるのです。

キャラクターやイラストの商用利用権

NFTはキャラクターやイラストの商用利用権としても活用されています。

これは「NFTを保有することで、作品を自分のビジネスに利用できる」という仕組みで、従来の著作権契約とは大きく異なります。

例えば、日本のNFTプロジェクト「ShikibuWorld(しきぶワールド)」では、特定数のNFTを保有することで人気キャラ「しきぶちゃん」を商用利用できる権利が付与されます。

しきぶちゃんは大手菓子メーカーのパッケージにも採用された実績があり、SNSフォロワー数も70万人を超える影響力を持っています。

もしこのキャラクターを使ってラーメン店やカフェを展開すれば、集客力アップや売上増加が見込めるでしょう。

つまり、NFTの購入は単なる投資ではなく、ビジネスチャンスを獲得する行為にもなり得るのです。

さらに、こうした商用利用権は、将来的な転売益にもつながります。

なぜなら、キャラクターを使ったビジネスの成功事例が増えるほど、そのNFTの需要が高まり、価値も上がるからです。

他にも「鷹の爪団NFT」など、購入者に商用利用を認めるタイプのNFTが次々と登場しています。

従来は大企業しか扱えなかった有名キャラを、個人でも使えるようになった点は革新的です。

また、商用利用権がNFTに組み込まれることで、権利関係の透明性が確保されるのも大きなメリットです。

ブロックチェーン上に記録されるため、「誰が利用権を持っているのか」が一目で確認でき、トラブル防止につながります。

ここまでを整理すると、NFTによる商用利用権のメリットは次の通りです。

- NFTを保有することでキャラクターやイラストを商用利用できる

- ビジネスに活用すれば集客力や売上増加が見込める

- 成功事例が増えるほどNFT自体の価値も上がる

- 権利関係がブロックチェーンで明確化される

つまり、NFTはデジタルアートの売買にとどまらず、「キャラクタービジネスの新しい扉」を開く存在なのです。

便利ツールやサービスの利用権

NFTは便利ツールやサービスの利用権としても活用できます。

これは「NFTを持っている人だけが特定のツールやサービスを利用できる」という仕組みで、会員証やライセンスキーのような役割を果たします。

例えば「MMP」というNFTは、保有者だけがエンジニアが開発した有料ツールを利用できる仕組みになっています。

利用可能な機能には、NFTの損益計算ツールやガス代チェッカー、スナップショット機能などがあり、今後もアップデートによって拡張されていきます。

初期に購入した人の中には、すでに投資額の2倍近い利益を得ているケースもあり、NFTが「利用権」と「投資商品」の二つの側面を持っていることがわかります。

運営者側にとっても、NFTを販売することで一度にまとまった資金を調達でき、その資金でサービスやツールの開発を進めることができます。

購入者は開発の進展とともに利用できる機能が増えるため、「共にサービスを育てていく感覚」を得られるのです。

これは従来のサブスクリプション型ビジネスに似ていますが、大きな違いがあります。

NFTを利用権として発行することで、保有者は自分のNFTを転売でき、資産としての価値も持ち合わせるのです。

つまり、NFTを利用したサービス提供は「クラウドファンディング+サブスク+資産性」を組み合わせた新しいビジネスモデルだといえるでしょう。

さらに、利用者は自分のNFTの価値を高めるために積極的にサービスを応援・宣伝する傾向があります。

そのため、運営側も利用者もWin-Winの関係を築きやすいのです。

ここまでを整理すると、NFTを利用権として活用するメリットは次の通りです。

- NFTを持つことで特定のツールやサービスが利用可能になる

- 保有者は利用と同時に資産性も享受できる

- 運営者は資金調達をしやすく、開発を加速できる

- ユーザーと運営者が協力関係を築ける仕組みになる

つまり、NFTを利用権として発行することは、サービスを持続的に成長させる革新的な方法だと言えるのです。

学位証明・資格証明としてのNFT活用

NFTは学位証明書や資格証明書としても活用されています。

従来の紙の証明書やPDFデータは、紛失や改ざんのリスクがあり、管理の手間もかかっていました。

しかしNFT化された証明書は、ブロックチェーン上に記録されるため不正やコピーが不可能です。

さらに、スマートフォンのウォレットで一元管理できるため、証明書を簡単に提示できるという利便性もあります。

実際に、千葉工業大学ではNFTによる学位証明の発行が始まっています。

オンラインでの就職活動やリモートワークにおいて、即座に学歴を証明できるのは大きなメリットです。

「でも、NFTなら誰かに譲渡できてしまうのでは?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

そこで注目されるのが、譲渡不可能なNFTであるSBT(ソウルバウンドトークン)です。

この仕組みによって、学位証明書や資格証明書を他人に売買・譲渡できないように制御できます。

これにより、たとえば「東大卒の学位証明NFT」を他人が購入して偽るといったことは起こりません。

つまり、NFTは「唯一無二の証明書」としての役割を果たせるのです。

さらに、このSBTを活用すれば証明書の用途は大きく広がります。

例えば、献血に協力した人には献血証明SBTを、環境ボランティアに参加した人にはSDGs関連SBTを配布する、といった応用も考えられます。

こうした仕組みによって、「いい行いをした人を証明できる社会」が実現する可能性があるのです。

釣具店で「海岸清掃のSBTを持っている人は割引を受けられる」といった仕組みも考えられ、社会貢献活動のインセンティブにもなります。

ここまでを整理すると、NFTを学位・資格証明に活用するメリットは次の通りです。

- 証明書をNFT化することで紛失や改ざんを防げる

- スマホで一元管理でき、提示が簡単になる

- SBTを使えば譲渡や売買を不可能にできる

- 社会貢献や活動証明にも応用可能である

つまり、NFTとSBTの活用により、証明書の概念は単なる記録から「個人の信頼や社会的価値を示す資産」へと進化していくのです。

コンサートやイベントチケットのNFT化

NFTはコンサートやイベントのチケットとしても活用できます。

従来の紙チケットや電子チケットでは、転売や偽造の問題が常に付きまとっていました。

しかしNFTチケットなら、ブロックチェーン上に取引履歴が残るため、本物かどうかを一目で確認できます。

さらに、NFTにはロイヤリティ機能を設定できるため、転売が行われるたびに一定割合を主催者へ還元できます。

例えば、チケットNFTに「転売額の30%はアーティストに還元」と設定すれば、転売ヤーが利益を得にくくなり、買い占めが抑制されるのです。

また、NFTチケットの魅力はそれだけではありません。

イベント終了後もデジタルコレクションとしてウォレットに残るため、思い出を半永久的に保存できます。

紙のチケットだと保管中に紛失したり劣化してしまうことがありますが、NFTはデータとして永久保存が可能です。

「ライブに参加した証明」や「思い出のアイテム」として残せる点は、ファン心理に強く訴えかけます。

さらに、アーティスト側もNFTチケットを活用することで新たなファンサービスを展開できます。

例えば、NFTチケット保有者限定でアフタートークイベントを開催したり、限定グッズを販売することも可能です。

このように、NFT化されたチケットは単なる入場券ではなく、ファンとアーティストをつなぐ新しい接点として機能するのです。

ここまでを整理すると、NFTチケットのメリットは次の通りです。

- 転売や偽造を防止できる

- 転売時にロイヤリティ収益を得られる

- イベント後も思い出として半永久的に残せる

- 限定イベントや特典との連携が可能になる

つまり、NFTチケットは不正防止・収益性・ファンサービスを同時に実現する革新的な仕組みであり、エンタメ業界に大きな変革をもたらすのです。

飲食店やサービスで使える割引クーポン

NFTは飲食店やサービスで利用できる割引クーポンとしても活用できます。

従来の紙やアプリのクーポンと異なり、資産性を持ちながら割引が受けられるという点が特徴です。

例えば、日本を代表するNFTプロジェクト「CNP」では、保有者限定の割引特典が用意されています。

「CNPオーナーズ」というサイトでは、全国の飲食店やサービスがCNP割引を導入しており、NFTを見せるだけで特典を受けられる仕組みになっています。

これにより、NFTは単なるデジタルアートではなく、日常生活で使える実用的な価値を持つようになったのです。

また、飲食店側にとってもメリットがあります。

NFTを発行して先に販売すれば、開業資金の調達に活用できます。

その後、クーポンとしてお店で割引を提供すれば、顧客に還元しつつ新しい常連客を増やすことができます。

さらに、NFTの取引履歴はブロックチェーンに残るため、どの顧客がいつNFTを購入・利用したのかを把握できます。

これにより、飲食店はより正確な顧客データを得て、リピーター戦略に活かすことが可能になるのです。

従来の割引券は使い捨てでしたが、NFTクーポンは保有するだけで価値を持つため、「使う楽しみ」と「持つ楽しみ」の両方を顧客に提供します。

ここまでを整理すると、NFT割引クーポンのメリットは次の通りです。

- NFTを提示することで飲食店やサービスで割引を受けられる

- 販売時に資金調達として活用できる

- ブロックチェーンにより顧客データを管理できる

- 使う楽しみと保有する楽しみを両立できる

つまり、NFTクーポンは単なる割引の枠を超え、顧客との新しい関係性を築くマーケティング手法として活用できるのです。

新規NFTの優先購入権(アローリスト)

NFTを保有することで新しいNFTを優先的に購入できる権利(アローリスト)を得られる場合があります。

これは、既存のホルダーに対して「次のプロジェクトを格安で購入できる権利」を提供する仕組みです。

例えば、日本の代表的NFT「CNP」の保有者には、過去に数多くの新規プロジェクトのアローリストが配布されました。

つまり、CNPを持っているだけで、将来のNFTを安く先行入手できるチャンスを得られるのです。

なぜ運営側がこのような仕組みを導入するのかというと、信頼できる購入者層を優遇したいからです。

NFTプロジェクトにとって重要なのは、ホルダーが売らずに応援し続けてくれるかという点です。

そこで、すでにNFTを保有しているコレクターやインフルエンサーに優先権を与えることで、プロジェクトを支えてくれる仲間を増やすのです。

これは現実のビジネスに置き換えると理解しやすいでしょう。

新しいアパレルブランドを立ち上げる際、最初に商品を販売するなら「ファッションに詳しい人」や「影響力のあるインフルエンサー」に買ってもらいたいと考えますよね。

NFTも同様に、コアなファンや影響力のある人に先に販売することで、話題性や信頼性が高まります。

また、アローリストによってNFTを安く購入した人は、その後価格が上がれば転売益も得られます。

そのため、多くの投資家やコレクターが「優先購入権を得るためにNFTを保有し続ける」という動機づけが働くのです。

ここまでを整理すると、新規NFTの優先購入権のメリットは次の通りです。

- NFTを保有するだけで新しいNFTを先行購入できる

- 割安で購入できるため投資的なメリットが大きい

- 信頼できるホルダーに優先権を与えることでプロジェクトが安定する

- 保有者に「売らずに持ち続けるインセンティブ」を与えられる

つまり、アローリストは「ホルダーへのリターン」と「プロジェクトの安定成長」を同時に実現するNFT特有の仕組みなのです。

コレクション・自己表現のために保有する

NFTの使い道として最もシンプルでありながら根強いのが、コレクションや自己表現のために保有するという目的です。

「NFTに使い道なんてない」と言う人もいますが、実際には使い道がなくても価値が生まれることがあります。

なぜなら、人は昔からコレクション欲や所有欲に突き動かされてきたからです。

例えば、切手やカード、フィギュアや美術品などは、実用性がなくても大きな価値を持っています。

NFTも同様で、「自分だけが持っている」という唯一性が所有者の満足感を満たします。

SNSアイコンとしてお気に入りのNFTを使ったり、ウォレットにコレクションを並べて楽しむ人も少なくありません。

さらに、ブランド品や宝石と同じように、NFTには「他者に見せることで自己表現する価値」があります。

グッチのバッグや高級時計を持つのと同じ感覚で、NFTをアイコンやプロフィールに掲げることがステータスシンボルになるのです。

実際、ビックリマンシールやポケモンカードのように、本来の実用性がなくても高額で取引される例は数多く存在します。

NFTも同様に「集めたい」「自慢したい」という気持ちによって市場が形成されているのです。

また、NFT市場はまだ黎明期であるため、今後コレクター人口が増える可能性も高いでしょう。

デジタルネイティブ世代にとって、物理的なアイテムではなくデジタル資産を収集することが当たり前になるかもしれません。

ここまでを整理すると、コレクション・自己表現としてNFTを保有する特徴は以下の通りです。

- NFTは使い道がなくても「所有欲」を満たす

- SNSアイコンやプロフィールで自己表現に使える

- ブランド品やカードのようにステータスシンボルとなる

- コレクター需要によって市場価値が支えられる

つまり、NFTは単なる技術ではなく、「人の感情や自己表現欲求に根ざしたデジタル資産」として存在感を高めているのです。

「使い道がなくても欲しい!」という気持ちが市場を動かすんです。NFTは感情を価値に変える資産とも言えますね。

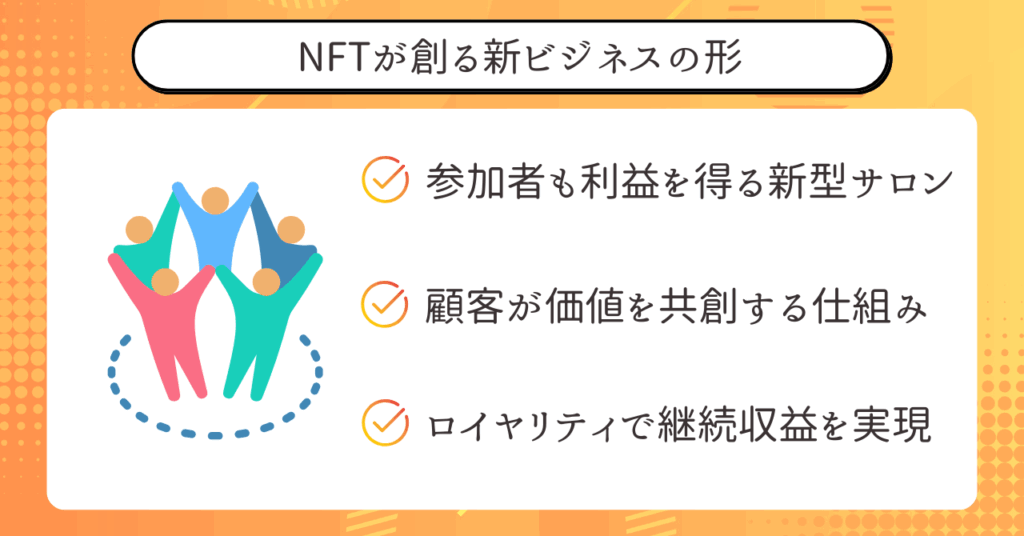

NFTが切り開く新しいビジネスモデル

NFTはアートや投機の対象というイメージが強いですが、実は新しいビジネスモデルを生み出す原動力にもなっています。

特に注目されているのが、NFTを活用することで参加者や顧客が主体的に関わり、価値を高め合う仕組みです。

これまでのビジネスは、運営者(売り手)が提供する価値を顧客(買い手)が享受するという一方向の構造が主流でした。

しかし、NFTを導入することで運営者と顧客が利益を共有し、協力関係を築くことが可能になります。

ここからは、NFTが切り開く新しいビジネスモデルの具体例を3つの視点から解説していきます。

参加者も稼げるコミュニティ運営

従来のオンラインサロンや会員制サービスでは、利益を得るのは主催者だけでした。

そのため、参加者はどうしても受け身になりがちで、積極的にコミュニティを盛り上げるインセンティブはありませんでした。

しかし、NFTを入場パスとして利用すると状況は一変します。

NFTパスは売買可能な資産であるため、参加者が学んだり活動したりした後に転売して利益を得ることができるのです。

例えば、NFTパスを1万円で購入してコミュニティに参加したとします。

その後、人気が高まり入会希望者が増えれば、パスの価格は2万円、3万円と上昇していきます。

参加者は知識や人脈を得ながら、最終的に資産的リターンも得られるのです。

この仕組みによって、参加者は「学ぶため」「稼ぐため」という二重の動機を持つことができ、結果としてコミュニティ全体の活性化につながります。

つまり、NFTを活用したコミュニティ運営は、参加者も利益を享受できる新しい形を実現しているのです。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- NFTを入場パスにすることで転売が可能になる

- 参加者は学びや交流と同時に資産的リターンも得られる

- 「学ぶ」と「稼ぐ」の二重の動機で主体的に関わるようになる

- コミュニティ全体の活性化につながる

このように、NFTは従来型の一方通行のビジネスから、双方向で利益を共有するモデルへと進化させる力を持っています。

顧客と共に価値を高める仕組み

NFTを活用したビジネスの大きな特徴は、顧客と共に価値を高め合えるという点です。

従来のモデルでは、企業が商品やサービスを提供し、顧客はそれを消費するだけの関係性でした。

しかし、NFTが導入されることで、顧客が自分の利益のために積極的にコミュニティやサービスを盛り上げるようになります。

例えば、NFTを入場パスとして導入しているオンラインスクールを考えてみましょう。

生徒は学んでスキルを身につけるだけでなく、卒業後にパスを転売して利益を得られる可能性があります。

このとき、生徒が活躍して実績を出せば出すほど、そのスクールの評価は高まり、入会希望者も増えます。

結果として、パスNFTの価値も上昇し、保有者全員に利益が還元されるのです。

つまり、参加者自身が「コミュニティの評判を上げることは自分の利益につながる」と認識するため、主体的に活動や宣伝に取り組むようになります。

これにより、顧客は単なる消費者から協力者・仲間へと変化します。

ビジネスの成長を共に支え合う仕組みがNFTによって成立するのです。

ここまでを整理すると、NFTが実現する「顧客と共に価値を高める仕組み」の特徴は以下の通りです。

- 顧客が価値向上に関与することで自分の利益にもつながる

- 顧客の成功や活動がコミュニティ全体の価値を高める

- 参加者が自発的に宣伝・応援を行うようになる

- 顧客が消費者から仲間・協力者へと変化する

つまり、NFTはビジネスにおいて「顧客と一緒に価値を育てる」という革新的な関係性を生み出すのです。

ロイヤリティ収益による持続的な発展

NFTが革新的とされる理由の一つに、ロイヤリティ収益の仕組みがあります。

従来のビジネスでは、一度商品やサービスを販売した後の取引に対して、販売者は関与できませんでした。

しかしNFTでは、二次流通で転売されるたびに自動的に収益が還元される仕組みを設定できます。

例えば転売価格の10%を作者に分配すると定義すれば、NFTが売買されるたびにクリエイターや運営者に利益が入るのです。

この仕組みによって、販売者は一度の販売で終わらず、長期的な収益を得られるようになります。

さらに、NFTを転売する参加者も利益を得られるため、運営者と参加者の双方にメリットがある循環が生まれます。

例えば、オンラインコミュニティで入場パスNFTを販売した場合を考えてみましょう。

コミュニティが盛り上がるほどパスの価値が上がり、参加者は高値で売却して利益を得られます。

同時に、その取引ごとに運営者へロイヤリティが還元されるため、コミュニティの拡大と収益の持続性が実現するのです。

また、ロイヤリティの存在は、運営者に継続的に価値を提供するインセンティブを与えます。

新しいサービスや特典を追加するほどNFTの価値は上昇し、結果的に転売が増えて収益も拡大していくからです。

ここまでを整理すると、NFTのロイヤリティ収益がもたらすメリットは次の通りです。

- 転売のたびに運営者やクリエイターに収益が還元される

- 販売者と参加者が共に利益を得られる仕組みを作れる

- 継続的に価値を高めるインセンティブが運営者に生まれる

- コミュニティやサービスが持続的に発展しやすくなる

つまり、NFTのロイヤリティ機能は、一度きりの販売で終わらない持続可能なビジネスモデルを実現するための重要な仕組みなのです。

ロイヤリティがあるから、作り手も買い手も長く価値を育てられます。

短期の売り切りではなく、改良を続けるほど循環が強くなります!

NFTを活用した事業の具体的モデルを5つに絞り、参入可能な視点・注意点・おすすめのマーケットプレイスまで網羅。ビジネスの起点を探している方に最適です。

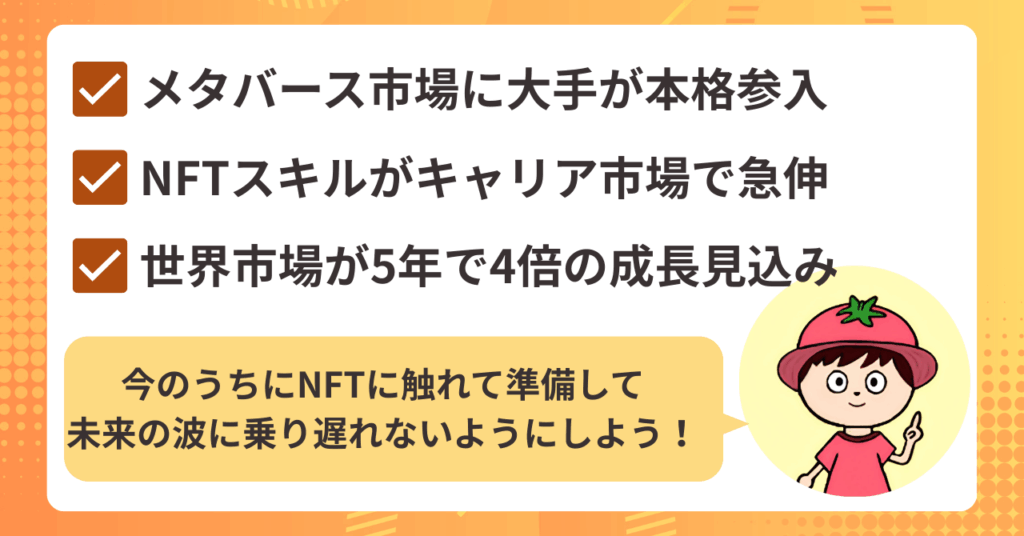

NFT市場の成長と将来性

NFTは一過性のブームではなく、世界規模で拡大を続けています。

実際に、メタバースやゲーム産業、オンラインサロンなど多岐にわたる分野で利用され、技術的にもビジネス的にも重要な位置を占めるようになってきました。

特に注目すべきは、大企業の参入、キャリア市場での需要拡大、そして市場規模の急成長です。

これらはNFTが単なる投機商品ではなく、将来的に生活やビジネスの基盤に組み込まれる可能性を示しています。

また、転職サイトや採用市場でもNFTやブロックチェーンに関するスキルが高く評価されており、働き方の変化にも直結しているのが現状です。

そして、調査会社の予測によれば、NFT市場は今後5年で数倍の規模に拡大していくとされています。

この章では、NFT市場の成長を象徴する3つの視点を解説します。

大企業が進出するメタバース市場、キャリアや転職市場での需要拡大、そして世界規模での急成長予測について、具体的なデータや事例を交えながら確認していきましょう。

大企業が参入するメタバース市場

メタバースは、インターネット上に構築された仮想空間であり、NFTがその中で重要な役割を果たしています。

特に注目されているのが、仮想土地や建物をNFTとして売買・所有できる仕組みです。

例えば、「ザ・サンドボックス」や「Decentraland」などのプラットフォームでは、土地の区画がNFT化され、世界中の企業や投資家が積極的に購入しています。

すでに、グッチやアディダスといったグローバル企業が土地を取得し、バーチャル店舗やイベントスペースを展開しています。

この流れは、単なる娯楽や趣味の範囲を超え、実際の経済活動へと発展しています。

メタバース空間内で商品を販売したり、入場料を取ることで収益化するモデルが構築されているのです。

従来の土地や不動産と同じように、需要が高まれば価格が上昇し、資産としての価値も見込めるのが特徴です。

この点が、企業だけでなく個人投資家の注目を集める理由となっています。

また、日本国内でもメタバースの可能性に注目する企業が増えており、将来的には広告や教育、観光といった分野に活用されると予測されています。

ここまでの内容をシンプルに整理すると、次の通りです。

- メタバースの土地や建物はNFTとして所有・売買可能

- 大企業がバーチャル空間に参入し、実際の事業を展開

- 土地や施設の価値は需要によって上昇し、資産化が可能

- 日本国内でも幅広い分野での応用が期待されている

つまり、メタバース市場におけるNFTは、「仮想空間の新しい経済基盤」として今後ますます重要になっていくのです。

転職・キャリア市場でのNFTスキルの需要

NFTは投資対象やデジタルアートとして注目されがちですが、キャリア形成や転職市場でも需要が高まっているスキルです。

ブロックチェーンやNFTの知識を持つ人材は、今やテック業界に限らず、多くの分野で求められています。

実際に転職サイトで「NFT」や「ブロックチェーン」と検索すると、平均年収が通常よりも1.2倍〜1.5倍高い求人が多く見られます。

これは、NFT関連スキルがまだ普及しておらず、専門性を持つ人材が圧倒的に不足しているためです。

また、NFTはエンタメ、金融、教育、ファッション、広告など、幅広い産業と親和性があります。

そのため「NFTを理解し、活用できる人材」は、業界を問わず即戦力として評価されやすいのです。

特にWeb3やメタバース関連のスタートアップ企業では、NFTの知識や活用経験を持つ人材が優遇されるケースが多くなっています。

これは、企業にとってNFT事業を進める上で実務経験のある人材が極めて貴重だからです。

さらに、NFTスキルは「開発者」だけのものではありません。

マーケティング担当者やコミュニティマネージャー、クリエイターにとってもNFTの知識は業務に直結します。

例えば、NFTプロジェクトにおいては「コミュニティ形成」や「SNSでの発信力」が成功のカギとなるため、テクノロジーとマーケティングの両面を理解できる人材は特に重宝されます。

ここまでを整理すると、NFTスキルがキャリア市場で注目される理由は以下の通りです。

- NFT関連求人は平均年収が通常より高い

- 人材不足により即戦力としての需要が大きい

- 業界を問わずNFT知識が活用できる

- 開発者だけでなくマーケティングやクリエイターにも必要

つまり、NFTスキルを持つことは、将来のキャリア形成において大きなアドバンテージになるのです。

世界市場は5年で4倍に成長予測

NFT市場は今後、わずか5年で4倍に成長すると予測されています。

これはアメリカの調査会社マーケット&マーケット社のレポートによるもので、2022年から2027年の間に市場規模が急拡大すると見込まれています。

この成長の背景には、メタバースの普及、NFTゲームの拡大、デジタル資産の一般化といった要因があります。

特に若年層を中心にデジタル資産への抵抗感が薄れており、「デジタルアイテムにお金を払う」ことが当たり前の価値観として広がっているのです。

また、金融や教育、エンタメ業界においてもNFTの応用が進み、単なるアートやコレクションの枠を超えて活用されています。

これにより、NFTはより多くの人々の生活や仕事に浸透していくでしょう。

さらに、NFT市場の拡大は投資機会の増加にも直結します。

黎明期である今の段階でNFTに関する知識を持ち、適切に投資や活用ができる人は、将来的に大きなリターンを得られる可能性が高いのです。

ここまでを整理すると、NFT市場の成長予測に関するポイントは以下の通りです。

- 2022年から2027年の間に市場規模は4倍に拡大

- メタバースやNFTゲームの普及が成長の要因

- 金融・教育・エンタメなど幅広い業界で活用が進む

- 早期に知識を得ることで将来の投資機会を掴める

つまり、NFTは今後の5年間で「最も注目される成長市場」の一つになるといえるでしょう。

5年で市場が4倍って、冷静に考えるととんでもない伸び率です。

今のうちにNFTに触れて準備しておかないと、未来の波に乗り遅れるかもしれませんね。

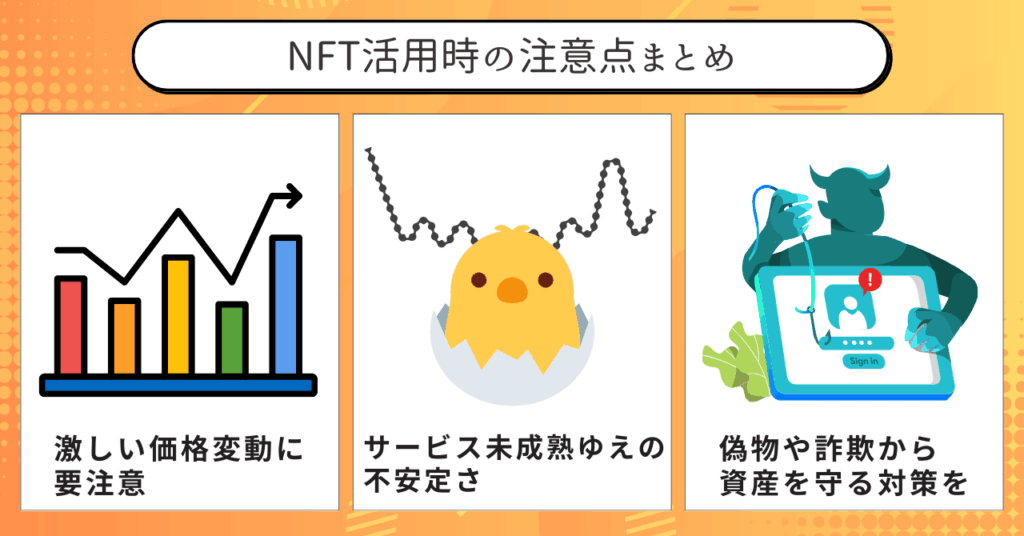

NFTを活用する上でのリスクと注意点

NFTは大きな可能性を秘めていますが、その一方でリスクや注意点を理解しておかなければ、思わぬ損失を招くことがあります。

市場はまだ新しく、法整備やサービスの成熟度も十分ではないため、投資や利用を検討する際には冷静な判断が求められます。

「稼げる」だけに目を奪われず、リスクを正しく理解しておくことが、NFTと上手に付き合う第一歩です。

ここからは、具体的にどのようなリスクがあるのか、代表的な3つのポイントを解説していきます。

価格変動と投機リスク

NFTをめぐる最大のリスクのひとつは、価格変動の大きさです。

一部の人気プロジェクトでは、数万円で購入したNFTが数百万円に高騰することもありますが、逆に急激に価値が下落するケースも珍しくありません。

この背景には、NFTの価値が需要と供給に大きく依存していることがあります。

コレクターや投資家の注目度が高ければ価格は上がりますが、話題性が落ちれば一気に下がるのです。

また、NFTは流動性が低いという特徴も持ちます。

売りたいときに必ず買い手が見つかるわけではなく、価格を下げて出品しても取引が成立しない場合があります。

さらに、価格が高騰する局面では、投機目的での購入者が急増します。

しかし、そのブームが終わると一気に需要が落ち込み、「高値でつかんでしまった」という状況に陥りやすいのです。

こうしたリスクを避けるためには、NFTを購入する際に自分なりの基準を持つことが重要です。

例えば「長期的に価値を持つプロジェクトかどうか」「コミュニティが活発かどうか」といった点を確認することで、投機に巻き込まれるリスクを減らせます。

また、投資額を自分の資産全体の一部に限定するなど、リスク管理の姿勢を徹底することも欠かせません。

一度、ここまでの重要なポイントを整理してみましょう。

- NFTは価格変動が大きく、短期間で高騰・暴落するリスクがある

- 流動性が低く、売りたいときに買い手が見つからないこともある

- 投機目的のブームに乗ると「高値づかみ」になる可能性が高い

- 購入基準とリスク管理を徹底することで被害を減らせる

つまり、NFTは「投資」ではなく「投機」になりやすいという前提を理解した上で取り組むことが大切です。

未成熟なNFTサービスの課題

NFT市場は拡大を続けていますが、サービス自体がまだ未成熟であるという大きな課題があります。

そのため、ユーザーが安心して利用するには多くの改善点が残されているのが現状です。

まず課題として挙げられるのは、ユーザーインターフェースの複雑さです。

ウォレットの作成や仮想通貨の購入、NFTの取引までの流れが初心者にとっては非常にわかりにくく、参入障壁となっています。

また、ガス代(手数料)の高さも課題の一つです。

特にイーサリアムを利用したNFT取引では、数百円から数千円単位の手数料がかかることもあり、小額取引の障害になっています。

さらに、サービスの安定性やセキュリティ面の脆弱さも無視できません。

新興プロジェクトの中にはシステム障害やハッキング被害を受けるケースもあり、ユーザーが資産を失うリスクが存在しています。

また、NFTプラットフォーム間の互換性の欠如も大きな問題です。

例えば、あるマーケットで購入したNFTが別のサービスでは使えない、という状況が多々あります。

これはNFTが「唯一無二の資産」であるはずなのに、エコシステムが分断されてしまう原因となっています。

加えて、法整備の遅れもユーザーにとって大きな不安材料です。

NFTをめぐる規制や税制はまだ発展途上であり、国によって取り扱いが異なるため、将来的に大きなルール変更が発生する可能性があります。

ここで、未成熟なNFTサービスの課題を整理すると以下の通りです。

- UIが複雑で初心者にとって参入障壁が高い

- ガス代(手数料)が高く、小額取引に不向き

- システム障害やハッキング被害のリスクがある

- プラットフォーム間の互換性が不足している

- 法整備や規制が未成熟で将来の不確実性がある

つまり、NFTのサービスはまだ「発展途上」であり、利用者自身が慎重に判断しながら参加する必要があるということです。

詐欺や偽物NFTへの対策方法

NFT市場の急成長に伴い、詐欺や偽物NFTの被害も増えています。

そのため、NFTを安心して取引するためには、正しい知識と具体的な対策を知っておくことが不可欠です。

代表的な被害としては、公式を装った偽物NFTの販売があります。

有名アーティストや人気プロジェクトの作品を模倣したNFTが出回り、知らずに購入してしまうケースが後を絶ちません。

また、フィッシングサイトによる被害も深刻です。

本物そっくりに作られたサイトにウォレットを接続してしまうと、資産を一瞬で盗まれてしまう危険があります。

さらに、SNSやDMで送られてくる怪しいリンクから詐欺に巻き込まれる事例も多く報告されています。

こうしたリスクから身を守るためには、以下のような具体的な対策を徹底することが大切です。

- 公式リンクや認証マークを必ず確認する

- ウォレットを安易に接続しない(特に見知らぬサイト)

- DMやSNSで送られてくるURLは開かない

- ハードウェアウォレットを利用して資産を安全に保管する

- 信頼できるコミュニティや一次販売から購入する

これらの対策を取ることで、詐欺や偽物NFTによる被害を大幅に減らすことが可能になります。

特に初心者のうちは、必ず公式コミュニティや一次販売からNFTを入手することを心がけましょう。

慣れるまでは、相場より極端に安いNFTや、非公式のリンクを安易に信用しないことが鉄則です。

最後に、重要なポイントをまとめます。

- 偽物NFTや詐欺サイトは見た目では判別が難しい

- フィッシング被害を防ぐためにはウォレット接続に細心の注意が必要

- 安全な取引は「公式」と「一次販売」が基本

つまり、NFTを楽しむためには、リスク管理と慎重な行動が必須であることを忘れてはいけません。

NFTの世界は面白いですが、油断すると一瞬で資産を失うリスクもあります。

「怪しいものには近づかない」この意識を常に持っておくことが大事ですね。

NFTが「オワコン」と言われる背景(価格変動・手数料・詐欺など)を整理しつつ、将来性や価値あるNFTの見極め方も提示。

リスクと可能性の両面を理解したい読者に最適です(約103字)。

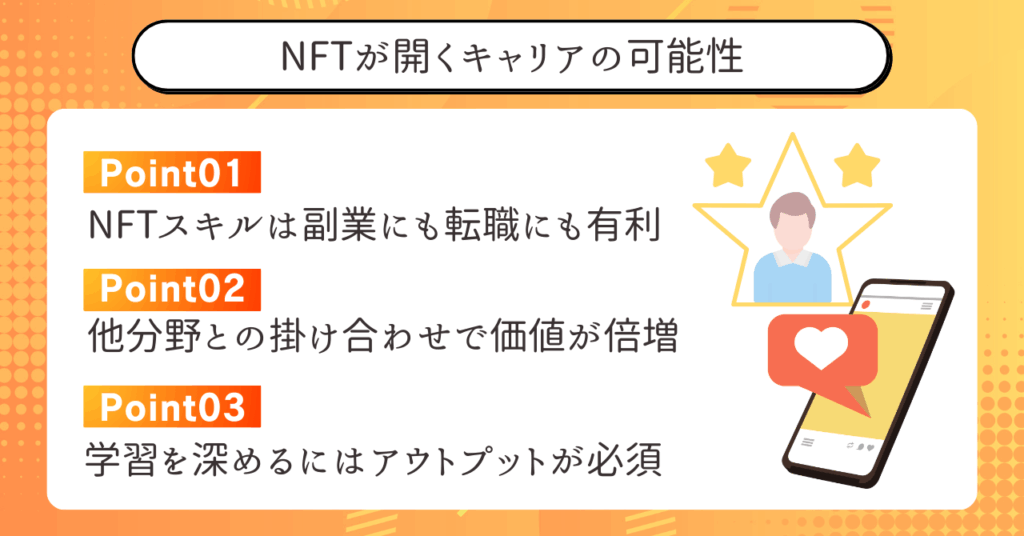

NFTがキャリアにもたらすチャンス

NFTは投資やデジタルアートの領域だけでなく、キャリア形成においても大きなチャンスをもたらしています。

今後の成長市場においてNFTの知識やスキルを持つことは、働き方や収入源を広げる重要な武器になり得るのです。

特に注目すべきは、副業や本業に直結するスキルとしての価値、他分野と掛け合わせた活用の可能性、そして学びを定着させるアウトプットの重要性です。

これらを理解することで、NFTを「投資対象」としてだけでなく、キャリア戦略の一部として活かす視点が得られるでしょう。

副業・本業で活かせるNFTスキル

NFTスキルは、副業・本業どちらでも活かせる実践的なスキルとして注目されています。

例えば、NFTを理解しているだけでWeb3関連企業やブロックチェーン業界への転職に有利になります。

実際に転職市場では、NFTやブロックチェーンに関する知識を持つ人材が不足しており、年収が通常より高く設定されるケースも珍しくありません。

今後、多くの企業がNFTやWeb3を活用したビジネスモデルにシフトしていくと予想されるため、NFTスキルを持つことは長期的にもキャリアの安定につながります。

さらに、副業としてもNFTの知識は武器になります。

例えば、NFTに関するブログ発信、コミュニティ運営、NFTアート制作などを通じて、個人で収益を得ることが可能です。

特にクリエイターにとっては、自分の作品をNFT化して販売することで、世界中のユーザーに届けられるチャンスが広がっています。

また、NFTのスキルはマーケティングや営業、クリエイティブ領域でも強みになります。

企業がNFTを活用した新規事業を展開する際、仕組みを理解して提案できる人材は極めて貴重だからです。

実際に、広告代理店やPR企業でもNFTを活用したキャンペーンが増えており、従来型の企画力に加えてNFT知識を持っている人材が高く評価されています。

ここで、副業・本業に活かせるNFTスキルを整理すると以下の通りです。

- 転職市場で高年収を狙えるスキルとして評価される

- ブログや発信、副業で収益化できる

- クリエイティブ・マーケティング分野で強みになる

- NFT事業を理解して提案できる人材は希少性が高い

つまり、NFTスキルは単なる知識ではなく、キャリアや収入を大きく伸ばす実践的な武器になるのです。

そして、このスキルを早い段階で身につけておけば、今後拡大していくNFT市場で先行者利益を得ることも十分に可能になります。

NFTと掛け合わせることで広がる可能性

NFTの魅力は、それ単体の価値だけでなく、他分野と組み合わせることで新しい可能性を生み出せる点にあります。

例えば、教育、エンタメ、金融、リアルビジネスなど、あらゆる領域とNFTを掛け合わせることで新たなサービスやビジネスモデルが誕生しています。

教育分野では、学位証明書や資格証明をNFT化することで、ブロックチェーン上で不正や改ざんを防ぎつつ、安全に管理できる仕組みが実現できます。

これにより、採用面接や転職活動で証明書を即時提示できるようになり、個人の信頼性を効率的に担保できるのです。

エンタメ分野では、NFTはすでに大きな可能性を示しています。

音楽や映画のチケット、限定グッズの権利をNFT化することで、ファンにとっての付加価値を高めると同時に、クリエイターやアーティストにとっても新たな収益源となります。

また、NFTは金融との親和性も高いです。

NFTを担保にした融資やレンディングの仕組みが広がっており、今後は資産運用の選択肢としてNFTが浸透していく可能性があります。

さらに、リアルビジネスとの掛け合わせも進んでいます。

例えば、飲食店やアパレルブランドが「NFT保有者限定の割引」や「限定商品の購入権」を提供するなど、顧客体験をアップデートする施策が広がっています。

このように、NFTはデジタル領域を超えて、リアルとバーチャルをつなぐ架け橋としての役割を担いつつあります。

だからこそ、NFTを単なるアートやコレクションと捉えるのではなく、「どの分野と掛け合わせれば新しい価値が生まれるか」を考えることが重要です。

ここで、NFTと掛け合わせることで広がる可能性を整理すると以下の通りです。

- 教育:学位や資格の証明をNFT化し、不正や改ざんを防止

- エンタメ:チケットや限定アイテムをNFT化し、新たな収益を創出

- 金融:NFTを担保にした融資やレンディングが拡大

- リアルビジネス:顧客体験を向上させるマーケティング施策に活用

つまり、NFTは単体での価値に留まらず、「掛け合わせ」によって無限に可能性を広げられる技術なのです。

学びを定着させるアウトプットの重要性

NFTについて学んでも、アウトプットをしなければ知識はすぐに忘れてしまいます。

人間の脳はインプットした情報を短期間で忘れる傾向があり、特に新しい分野の知識は「聞いただけ」「読んだだけ」では定着しにくいのです。

そこで効果的なのがアウトプットです。

例えば、「学んだことをブログ記事にまとめる」「SNSで要点を発信する」「友人にNFTを説明してみる」といった小さな実践をすることで、記憶の定着率は格段に上がります。

心理学の研究でも、学んだことを人に教えると理解度が数倍高まることが示されています。

つまり、NFTを学んだら「学びを自分の言葉に変換して発信する」ことが最も効果的な成長方法なのです。

さらに、アウトプットを続けることで、思わぬメリットも得られます。

例えば、NFTに関する発信を続けると「NFTに詳しい人」として認識され、コミュニティでの信頼や仕事の依頼につながることもあります。

また、アウトプットを通じて同じ興味を持つ仲間と出会えることも大きな魅力です。

知識をシェアする過程で新たな意見や情報を得ることができ、さらに学びが深まっていくのです。

ここで、NFT学習におけるアウトプットのメリットを整理してみましょう。

- 記憶の定着率が高まり、学んだ知識を忘れにくくなる

- 自分の言葉で説明することで理解度が数倍深まる

- 発信を続けることで信頼や仕事の機会が得られる

- 仲間やコミュニティとの交流で新しい知識を吸収できる

つまり、NFTをキャリアや副業に活かすためには、学んだことをアウトプットし続ける習慣が欠かせないのです。

僕自身も、NFTを学んだときは必ずSNSやブログでアウトプットしていました。小さな発信でも続けることで、結果的に大きなキャリアのチャンスにつながったんです。

ここまで紹介した「NFTの使い道」については、YouTube動画「NFTは買ってどうするの?革新的な使い道10選【ユーティリティ】」でも具体的に解説しています。

文章で学んだNFTの活用例を、映像を交えて理解できるので実践イメージが一層深まります。

スマホで聞き流せるので、忙しい方にもおすすめです。

まとめ:NFTは未来を切り拓くカギになる

NFTというと投機的なイメージが強いですが、実際にはメタバース、ゲーム、コミュニティ、教育、ビジネス、証明書、チケット、割引、優先購入権、コレクションなど、活用の幅は驚くほど広がっています。

この多彩な使い道を理解することで、NFTが単なる投機商品ではなく、生活やキャリアを変革するテクノロジーであることが分かるでしょう。

さらに、市場規模は今後5年間で4倍に成長すると予測されており、NFTは長期的な成長産業として期待されています。

その一方で、価格変動や詐欺といったリスクもあるため、正しい知識と冷静なリスク管理が欠かせません。

加えて、NFTの知識を持つことで副業・本業に活かせるスキルとなり、キャリア形成にも直結します。

学んだことをアウトプットし続ければ、知識の定着に加え、信頼の獲得や仕事のチャンスへとつながる可能性も広がります。

つまりNFTは、「投資」だけでなく、人生やビジネスを前進させる大きな可能性を秘めています。

未来の波に取り残されないためにも、まずは小さくても一歩を踏み出し、NFTの世界に触れてみてください。

仮想通貨で月5万円を目指す!初心者でも失敗しない投資資産運用の秘訣

しょーてぃさんのBrain「仮想通貨マスター講座~残業70時間でも仮想通貨で脱サラ!動画55本(6時間)」では、年500万円の収益化に成功した仮想通貨のノウハウが全て詰まっています。

- 「投資って何すればいいの?」がゼロになる、やるべき行動テンプレート

- 手を動かすだけで資産が増える、反復型ワーク式ステップ解説

- 投資初心者でも数字を伸ばせる〝キャッシュフロー改善ToDoリスト〟付き

- 学ぶ→実行→改善のループを回す〝成果構築ルーチン〟の設計図

- 〝行動できない人〟でも前に進める!仕組み化された実践チェックシート

- 【成果直結】投資成績を底上げする〝改善フィードバック表〟の中身とは?

- 投資に必要な〝数字思考〟を自然に身につけるテンプレート構造

- 投資リスクを抑える〝初動設計〟で失敗しない運用スタート術

- 何も知らなくてOK!仮想通貨ゼロスタートの完全ロードマップ

- 再現性100%のタスク分解術で、仮想通貨投資の迷いを一掃

- 知識だけで終わらない!〝成果が出る人〟だけが使うワークの正体

- FPに20万円払う必要なし!埋めるだけで完成する資産運用プランシート

- 【即金対応】10万円をノーリスクで作るセルフバック完全マニュアル

- 放置型運用も可!〝ほったらかしで資産が増える〟仕組みの作り方

- SNS初心者でも真似るだけ!仮想通貨副業テンプレート(X&note対応)

- 質問回数無制限!「わからない」が〝進まない理由〟にならない環境

- 復習効率を3倍に上げる!聞き流しOKな全講座音声再生リスト

- 知識ゼロからでも最短で稼げる〝初心者特化型10大特典〟つき

- 誰でも資産構築できる!全55本の超実践動画カリキュラムを完全公開

- 総スライド800枚超!6時間で資産運用の全体像がつかめる教材設計

しょーてぃさんのXでは、失敗しない仮想通貨の運用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

しょーてぃさんのXはこちら。