Brainメディア運営部です!

今回の記事は、1年間で1,863人が受講した「仮想通貨マスター講座」で大人気のしょーてぃさんから情報を提供していただき記事を作成させていただきました。

簡単にしょーてぃさんの紹介をさせていただきます。

「トークンって結局コインと同じなの?NFTとの違いは?」

そんな疑問を抱いている方は少なくありません。

トークンは仮想通貨や暗号資産の基礎用語であり、これを理解していないとWeb3の学習効率が大きく下がってしまいます。

結論から言えば、〝トークンを理解すること〟は、暗号資産やNFTといった新しい分野を学ぶための最初のステップです。

なぜなら、ニュースや解説記事の多くが「コイン」「トークン」「NFT」を前提知識として扱っているからです。

この基礎を知らないまま学習を進めても、重要な部分が抜け落ち、断片的な理解しか得られません。

例えば、「イーサリアム上で発行されたSANDはトークン」「ビットコインはコイン」「NFTは代替できないトークン」など、実際の事例で理解していくことで、複雑に見える仕組みも一気に整理されます。

こうした基礎を押さえていれば、DeFiやブロックチェーンゲーム、DAOといった応用的なテーマもスムーズに読み解けるようになります。

つまり、トークンの知識は仮想通貨投資や資産形成の入り口を広げる〝共通言語〟のようなものなのです。

この記事では、初心者の方でも理解できるように「トークンの意味」「コインとの違い」「NFTとの関係性」、そして「代表的なトークンの種類」までを整理して解説していきます。

さらに、アルトコインとの違いや、複数の役割を持つトークンの注意点についても触れるので、基礎から一歩踏み込んだ知識が得られるでしょう。

読み終えたころには、仮想通貨やブロックチェーン関連の情報が今よりもずっと理解しやすくなり、投資や学習に自信を持って取り組めるようになるはずです。

「難しそう」と感じていた方こそ、この記事が理解の突破口になるでしょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

トークンとは?初心者が最初に押さえる基礎知識

暗号資産やNFTの解説を読むと、必ずといってよいほど出てくる言葉が〝トークン〟です。

しかし、このトークンという言葉が、仮想通貨やコイン、暗号資産と混同されてしまうことが多く、初心者を悩ませる原因になっています。

トークンの正しい意味を理解することは、Web3や暗号資産の世界を学ぶための基盤です。

なぜなら、暗号資産の取引やブロックチェーンのニュースは、すべて「トークン」を前提に語られているからです。

ここでは、初心者でも分かるように「トークンとは何か」「仮想通貨やコインとの違い」を順を追って解説していきます。

トークンの定義と基本的な意味

まず押さえておきたいのは、〝トークンは基本的に暗号資産や仮想通貨とほぼ同義〟だという点です。

例えば「トークンを買う」「トークンを送金する」という表現は、実際には「リップルを買う」「バイナンスコインを送金する」といった具体的な仮想通貨の取引を意味しています。

つまり、トークンという言葉は暗号資産全体を指す、いわば〝包括的な呼び名〟として使われることが多いのです。

ただし、全ての文脈で同じ意味ではなく、「コインとトークンを区別して使う」場面も存在します。

この区別を理解できると、NFTやDeFi、ブロックチェーンゲームといった応用的な分野もスムーズに学べるようになります。

一般的に「暗号資産」という大きな枠の中に「コイン」と「トークン」があり、さらにその下にNFTやユーティリティトークンなどが分類されるイメージです。

コインは発行者や管理者が存在せず、ネットワーク全体で分散管理されるもの。

代表例はビットコインやイーサリアムです。

一方でトークンは、企業や個人が既存のブロックチェーンを活用して発行するもの。

例えばUSDTやSANDといった通貨がこれに該当します。

このように、トークンは「既存の仕組みを借りて発行される資産」という特徴を持っており、コインとの違いを知ることが初心者にとって最初の学習ポイントになります。

ここまでの内容を整理すると次のようになります。

- トークンは基本的に仮想通貨や暗号資産と同義で使われる

- ただし文脈によって「コイン」と区別される場合がある

- コイン=分散管理、トークン=発行主体あり、という違いがある

最初は少し混乱するかもしれませんが、分類のイメージをつかむだけで、ニュースや解説の理解が大きく変わります。

暗号資産・仮想通貨・コインとの関係性

次に理解しておきたいのが、〝暗号資産〟〝仮想通貨〟〝コイン〟の関係です。

まず仮想通貨という呼び方は、かつて一般的に使われていた表現です。

現在では正式に「暗号資産」と呼ばれており、この二つは同じ意味で使われます。

そのうえで、暗号資産の中にコインとトークンという区分があります。

コインは独自のブロックチェーンを持つ資産を指すのが一般的です。

代表的なのがビットコインやイーサリアム、ソラナといった暗号資産です。

一方、トークンは既存のブロックチェーンを利用して発行される資産を意味します。

例えば、USDTはイーサリアムを基盤に発行され、SANDはThe Sandboxが同じくイーサリアム上で発行しています。

つまり、コインは自前のチェーンを持つ存在、トークンは他のチェーンを借りて発行される存在と整理できます。

ここで注意したいのが、用語の使い分けが文脈によって変わる点です。

記事や動画によっては、トークンを暗号資産全体として扱う場合もあれば、コインと区別する意味で使う場合もあります。

こうした背景を知らないと「トークンは仮想通貨そのもの?それとも別物?」と混乱しやすいのです。

だからこそ、関係性を基礎段階で押さえることが、効率的な学習につながります。

初心者は、まず「暗号資産=仮想通貨」という大枠を理解し、その中にコインとトークンがある、とイメージできれば十分です。

ここまでの重要なポイントを整理しておきましょう。

- 仮想通貨と暗号資産は同じ意味である

- 暗号資産の中にはコインとトークンが存在する

- コイン=独自チェーン、トークン=借用チェーン

- 文脈によって「トークン」の意味は変化する

この理解があるだけで、暗号資産に関するニュースや解説の吸収力が大きく変わります。

最初は用語でつまずきやすいけれど、コインとトークンの見分け方さえ押さえれば学習は一気に進みます。

迷ったら、発行基盤が独自か借用か、この一点だけ確認してみてください!

ブロックチェーンとトークンの仕組み

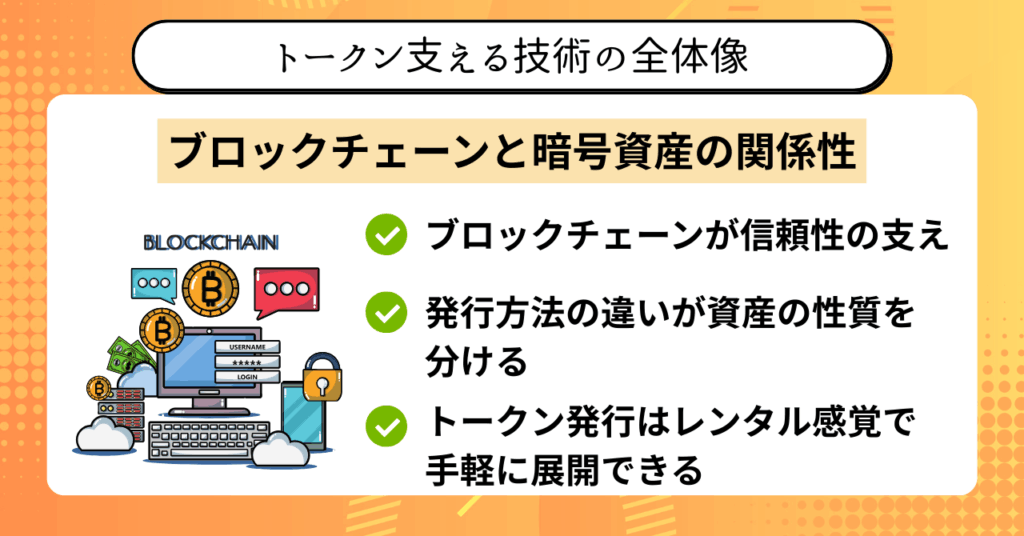

ここからは、ブロックチェーンという技術がどのように暗号資産を支えているのか、そしてその中でトークンがどんな役割を果たしているのかを見ていきましょう。

ブロックチェーンは、〝分散型台帳〟と呼ばれる仕組みを基盤にしています。

取引データをチェーン状につなぎ、改ざんできないように記録することが最大の特徴です。

これにより、特定の管理者が存在しなくても、世界中の参加者が取引の正しさを保証できる環境が整います。

暗号資産は、このブロックチェーンの仕組みがあるからこそ成り立ちます。

ブロックチェーンの役割と暗号資産の基盤

まず、ブロックチェーンは暗号資産を動かすための〝基盤技術〟です。

ブロックチェーンがなければ、ビットコインやイーサリアムをはじめとする暗号資産は存在できません。

その理由は、デジタルデータは本来コピーが容易であり、「同じコインを何度も使えてしまう」という問題があるからです。

ブロックチェーンは、この二重支払い問題を解決する仕組みとして開発されました。

各取引を世界中のノード(参加者)が同時に監視・承認し、改ざんされない記録として保存していきます。

その結果、中央管理者がいなくても、通貨としての信頼性を保てるのです。

具体例を挙げると、ビットコインは「ビットコインブロックチェーン」という独自のネットワークで運用されています。

イーサリアムは「イーサリアムブロックチェーン」という別の基盤を持ち、スマートコントラクトという仕組みで多様なサービスを展開しています。

これらのブロックチェーンは、いわば暗号資産を動かすためのインフラであり、それぞれが〝独立した経済圏〟を築いているのです。

ブロックチェーンの存在があるからこそ、コインやトークンといった資産が安心して流通できます。

ここまでの内容をシンプルに整理すると、次のようになります。

- ブロックチェーンは暗号資産の基盤技術である

- 取引を改ざんできない形で記録する仕組みを持つ

- 中央管理者なしでも信頼性が保たれる

- ビットコインやイーサリアムはそれぞれ独自のブロックチェーンを持つ

この理解を出発点にすれば、暗号資産がどのように信頼を構築しているかが一気に分かりやすくなります。

独自チェーンを持つコインと借用チェーンのトークン

ブロックチェーンの基盤を理解したうえで、次に押さえておきたいのが〝コインとトークンの発行方法の違い〟です。

コインは独自のブロックチェーンを持ち、そのネットワークそのものを基盤として存在します。

例えば、ビットコインはビットコインブロックチェーンを基盤に発行され、イーサリアムはイーサリアムブロックチェーンを基盤に運用されています。

これらはすべて「自前のネットワーク」を持ち、その維持やセキュリティを世界中の参加者が分散的に担っています。

一方でトークンは、独自のチェーンを持たず、既存のブロックチェーンを借りて発行される仕組みです。

代表的な例がUSDT(テザー)であり、これはイーサリアムのネットワークを借りて発行されています。

同様に、メタバースゲーム「The Sandbox」で利用されるSANDトークンもイーサリアム上で発行されています。

つまり、コインは「基盤を作る側」であり、トークンは「基盤を利用する側」と言えます。

この違いは、暗号資産を理解するうえで非常に重要です。

なぜなら、コインは独自のネットワークの健全性に依存し、トークンは利用するブロックチェーンと発行主体の信頼性に依存するからです。

投資や利用を考えるとき、資産が「独自チェーン型か借用チェーン型か」を見極めるのは必須の視点です。

ここまでの内容を整理すると次のとおりです。

- コイン=独自のブロックチェーンを持つ暗号資産

- トークン=既存のブロックチェーンを借りて発行される暗号資産

- 例:ビットコインやイーサリアムはコイン、USDTやSANDはトークン

- 投資判断には「基盤の有無」を確認することが重要

この違いを理解しておけば、暗号資産の分類や役割を正しく把握でき、ニュースやプロジェクトの情報もより深く理解できるようになります。

なぜトークン発行は低コストで可能なのか

最後に、トークンが注目される大きな理由である〝低コストでの発行〟について解説します。

トークンは既存のブロックチェーンを利用するため、一からネットワークを構築する必要がありません。

例えば、新しいコインを作る場合には、専用のブロックチェーンを構築し、セキュリティや運用体制を整える必要があります。

この作業には莫大な費用と技術力が求められるため、個人や小規模な組織には非常にハードルが高いのです。

一方で、トークンであればイーサリアムやソラナなど既存のブロックチェーンを「借りて」発行できるため、コストや時間を大幅に削減できます。

これは、土地や建物をゼロから用意するのではなく、すでに整備された場所をレンタルして活用するのに似ています。

レンタルなら維持管理のコストはかからず、利用料を支払うだけで済むため、資源を効率的に使えるわけです。

その結果、多くのスタートアップやプロジェクトが、既存チェーンを借りてトークンを発行しています。

さらに、トークンはプログラム次第で「投票権」や「ポイント」といった役割を自由に付与できるため、活用の幅が広がります。

低コスト・短期間・高い拡張性を同時に実現できる点が、トークンの大きな魅力なのです。

ここまでを整理すると、次のポイントが見えてきます。

- コイン発行には専用ブロックチェーン構築が必要で高コスト

- トークンは既存チェーンを借りるため低コストで発行可能

- レンタル方式のため維持費が不要で手軽に利用できる

- 機能拡張が容易で多様なユースケースに対応できる

こうして見ていくと、なぜ世界中の新規プロジェクトがトークンを採用するのか、その理由が明確に理解できるはずです。

コインとトークンの違いを理解したら、「なぜトークンが普及するのか」も腑に落ちますよね。

少ないコストでスピーディーに発行できるからこそ、多くのサービスが挑戦できるんです。

NFT(非代替性トークン)のしくみや、アート・ゲーム・メタバースなど幅広い活用事例を、小学生にもわかるように丁寧に解説しています。

デジタル資産を理解したい初心者に最適です。

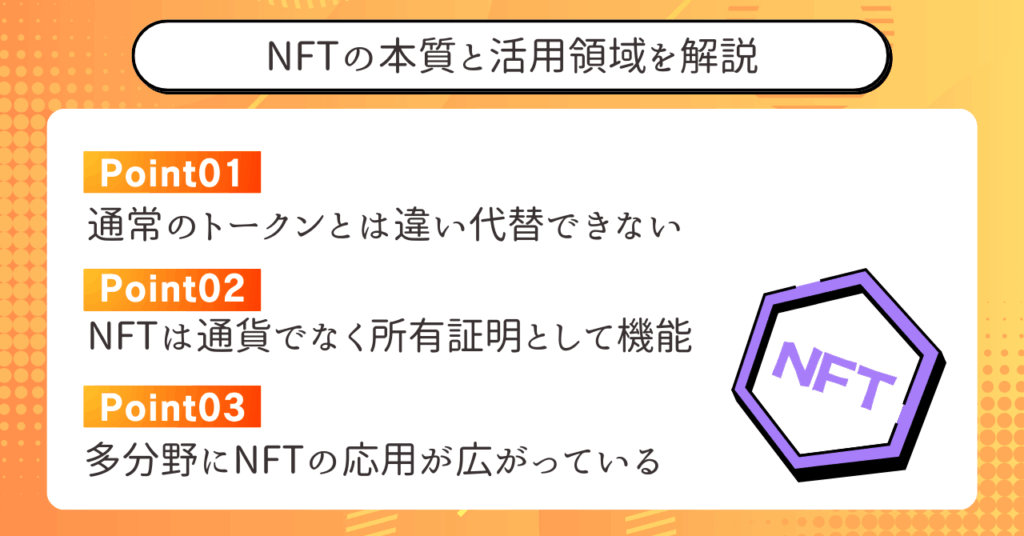

NFTとトークンの違いを整理する

ここからは、多くの人が混乱しやすい〝NFTとトークンの違い〟について解説していきます。

NFTは「トークンの一種」であり、通常のトークンとは異なる特性を持つ資産です。

「NFTは仮想通貨と同じなの?」「トークンとどう違うの?」と疑問に思う人も多いですが、仕組みを理解すると違いはとても明確です。

まずはNFTの最大の特徴である「唯一無二性」について整理していきましょう。

NFTの特徴は「唯一無二の証明」

NFTとは「Non-Fungible Token(ノンファンジブル・トークン)」の略称で、日本語にすると「非代替性トークン」と訳されます。

最大の特徴は、世界に二つと同じものが存在しない〝唯一無二の資産〟であることです。

例えば、あるデジタル画像にNFTが付与されると、そのデータには固有の識別番号が割り振られます。

これにより「これは本物であり、コピーではない」と証明できる仕組みが成り立つのです。

一方で、通常の暗号資産や代替可能なトークン(FT)は識別番号を持たず、誰のコインであっても同じ価値として扱われます。

たとえば、Aさんの持つ1BTCとBさんの持つ1BTCは完全に同じ価値です。

しかしNFTは「この1点もの」に価値があり、代替できないため、コレクションや限定アイテムとしての機能を果たします。

この違いを理解しておくことが、NFTの本質をつかむ第一歩となります。

ここで一度、要点を整理しましょう。

- NFT=Non-Fungible Token(非代替性トークン)

- 識別番号を持ち、唯一無二であることが証明される

- 通常のトークンは代替可能で、誰のものでも同じ価値

- NFTは「本物」と「コピー」を区別できる資産

この仕組みによって、デジタルアートやゲームアイテムが資産として成立する土台が整ったのです。

代替可能トークンとの比較で分かる本質

次に、NFTを理解するうえで欠かせないのが「代替可能トークン(FT)」との比較です。

代替可能トークンとは、互いに交換しても同じ価値を持つ資産のことを指します。

例えば、1BTCと他人の1BTCは全く同じ価値を持ち、区別する意味がありません。

同じように、1USDTと他人の1USDTも完全に同じ価値として扱われます。

これが「代替可能」という性質であり、通常の暗号資産や多くのトークンはこの仕組みに基づいています。

一方、NFTは「非代替性」を持ち、同じ種類のNFTであっても価値が異なるのが特徴です。

例えば、同じゲームの中で配布されたNFTアイテムでも、「レア度」「所有履歴」「番号」などによって価格が大きく変わります。

これは、アートの世界に例えると分かりやすいです。

同じ作家が描いた絵でも、オリジナル原画と複製ポスターでは価値が大きく違います。

FTは複製ポスターのように「どれでも同じ価値」ですが、NFTは原画のように「唯一性」に価値があるのです。

つまり、NFTの本質は「希少性が価値を生む仕組み」にあるといえるでしょう。

代替可能トークンが「通貨」としての機能を担うのに対し、NFTは「所有権やオリジナリティ」を証明する役割を持ちます。

この違いを理解すれば、NFTの存在意義や市場で注目される理由がよりクリアに見えてきます。

要点を整理すると次のとおりです。

- 代替可能トークン=互換性があり、交換しても同じ価値

- NFT=非代替性を持ち、固有の価値がある

- FTは通貨的機能、NFTは所有権証明としての機能

- 本質的な違いは「価値が均一か、固有か」にある

この理解があれば、NFTが従来の仮想通貨とは全く異なる領域を切り開いていることが分かるはずです。

NFTが広がる分野と今後の可能性

NFTは単なるデジタル資産にとどまらず、さまざまな分野に活用が広がっています。

代表例はデジタルアート市場で、作品にNFTを付与することで唯一無二のオリジナル作品として売買が可能になりました。

実際、世界的に有名なアーティストのNFT作品が数十億円で落札された事例もあり、アート業界に新たな市場を生み出しています。

また、ゲーム分野でもNFTは急速に普及しています。

ゲーム内アイテムやキャラクターをNFT化することで、ユーザーは所有権を持ち、自由に取引できるようになりました。

これまでゲーム内で購入したアイテムは、そのゲームの中でしか使えませんでした。

しかしNFTを使えば、ゲーム外のマーケットで売買したり、他のサービスと連携させたりすることも可能になります。

さらに注目されているのが不動産やチケットの分野です。

物件の権利書やイベントチケットをNFT化することで、不正コピーを防ぎ、正しい所有者を証明できるようになります。

これは、従来の紙ベースやデジタルデータでは難しかった「唯一性」と「改ざん防止」を実現するものです。

将来的には、教育資格や医療データといった個人情報の分野でもNFTが応用される可能性があります。

たとえば、卒業証明書や診療記録をNFTとして発行すれば、偽造や紛失を防ぎ、安全に管理できる未来が見えてきます。

このようにNFTは「唯一無二性」を武器に、さまざまな分野の課題解決に寄与しつつあるのです。

まとめると、NFTの活用が広がる分野は以下の通りです。

- アート市場:デジタル作品を唯一無二の資産として売買

- ゲーム:アイテムやキャラクターの所有権を保証

- 不動産・チケット:権利や正規性の証明に活用

- 教育・医療:資格証明や個人データ管理への応用

NFTはまだ発展途上ですが、その特性は多くの業界で革新をもたらす可能性を秘めています。

NFTは一見「デジタルの絵を売ってるだけ」と思われがちですが、可能性はそれだけではありません。

これからどんな使われ方をするのか、一緒に楽しみにしていきましょう!

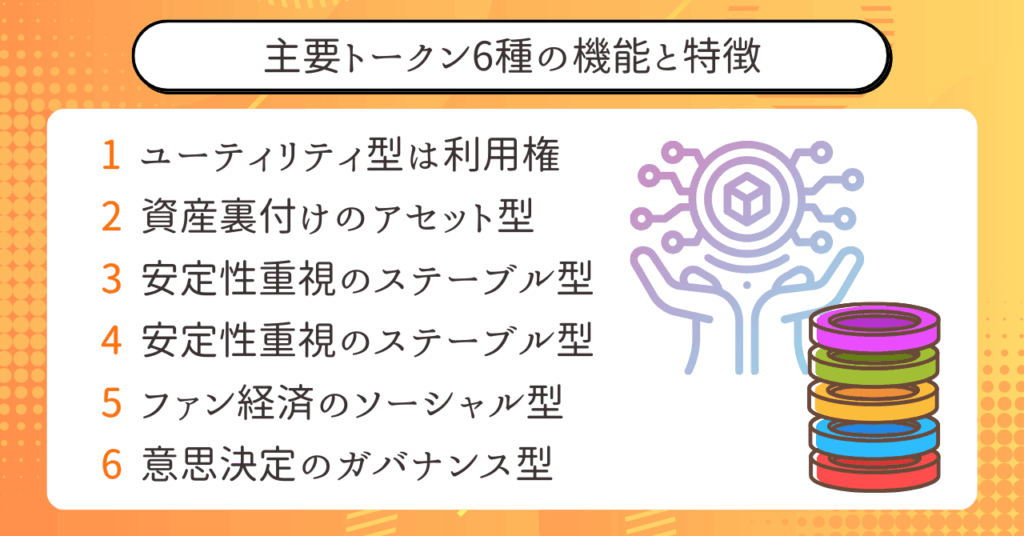

代表的なトークンの種類と特徴

トークンには多くの種類が存在し、それぞれが異なる役割や機能を持っています。

代表的な分類は「ユーティリティトークン」「アセットトークン」「ステーブルコイン」「セキュリティトークン」「ソーシャルトークン」「ガバナンストークン」の6つです。

これらを理解しておくことで、暗号資産の世界をより深く読み解けるようになります。

まずは最も身近な存在であるユーティリティトークンから見ていきましょう。

ユーティリティトークン:サービス利用権を持つ通貨

ユーティリティトークンとは、特定のサービスやプラットフォームを利用するための「利用券」のような役割を果たすトークンです。

ユーティリティ(utility)は「有用性」「実用性」という意味を持ち、その名の通り実際のサービス利用と密接に結びついています。

代表例は、メタバースゲーム「The Sandbox」で使われるSANDトークンです。

プレイヤーはSANDを使ってゲーム内のアイテムを購入したり、アバターの装飾を整えたりできます。

つまりSANDを持つことは「The Sandboxを楽しむ権利」を持つことに直結します。

他にも、大手取引所バイナンスが発行するBNBもユーティリティトークンの一種です。

BNBを使えば取引手数料の割引を受けられたり、バイナンスが提供するさまざまなサービスで優遇を得られる仕組みになっています。

このようにユーティリティトークンは「サービスと利用者を結びつける接着剤」のような役割を持ちます。

ここで一度、要点を整理してみましょう。

- ユーティリティトークン=サービス利用の権利を与えるトークン

- 代表例:The SandboxのSAND、バイナンスのBNB

- 利用者がサービスを使うほど需要が生まれる仕組み

- 「利用券」や「会員権」のような役割を果たす

暗号資産の中でも特に身近で実用的な存在がユーティリティトークンなのです。

アセットトークン:実在資産と連動する通貨

次に紹介するのはアセットトークンです。

アセット(asset)は「資産」を意味し、実在する資産の価格に連動して発行されるトークンを指します。

具体的には、金や原油、不動産、証券といった現実世界の価値を裏付けとして発行されるトークンです。

例えば、ベネズエラが発行した「ペトロ」というトークンは、原油の価格を裏付けにしています。

これにより、デジタル資産でありながら現物の資産と価値を結びつけることができるのです。

また、株式や債券をトークン化する動きも進んでおり、従来の金融商品をデジタル上でより効率的に取引できるようになります。

ただし、アセットトークンには注意点もあります。

価値の裏付けが発行主体の信頼に依存するため、リスクも存在するのです。

発行主体が不正を働いたり、倒産した場合、トークンの価値が一気に失われる可能性もあります。

つまり「実在資産と連動する」という安心感がある一方で、管理者の信頼性が極めて重要になるのです。

それでは、要点を整理してみましょう。

- アセットトークン=実在する資産と連動して発行されるトークン

- 代表例:石油価格と連動する「ペトロ」など

- 株式や債券をトークン化する動きも進んでいる

- 発行主体の信頼が価値維持の前提条件となる

アセットトークンは、従来の金融とブロックチェーン技術を橋渡しする存在として注目されているのです。

ステーブルコイン:価格を安定させる通貨

続いて紹介するのはステーブルコインです。

ステーブル(stable)は「安定」を意味し、その名の通り価格を安定させることを目的としたトークンです。

代表的なステーブルコインはUSDT(テザー)、USDC、BUSD、DAIなどで、ドルや円といった法定通貨の価値に連動しています。

たとえば、1USDT=1ドルという形で価格が常に安定するよう設計されています。

この仕組みにより、ビットコインやイーサリアムのように大きな価格変動がある資産と違って、取引や決済に安心して利用できるのです。

実際、多くの取引所やサービスでは、価格変動リスクを回避するためにステーブルコインが日常的に活用されています。

例えば、ある商品を「0.0023BTC」と表示されても、その時々のレートによって価格が変わってしまいます。

しかし「80USDT」と表示されれば、常に80ドル相当の価値であることが分かり、ユーザーにとって分かりやすいのです。

ステーブルコインの仕組みは、担保資産やアルゴリズムによって価格を安定化させる方式があります。

法定通貨を裏付けとするタイプや、暗号資産を担保にするタイプなど、プロジェクトごとに設計は異なります。

共通するのは「安定性を確保することで暗号資産の実用性を高める」という役割を果たしている点です。

それでは、要点を整理しておきましょう。

- ステーブルコイン=価格安定を目的としたトークン

- 代表例:USDT、USDC、BUSD、DAIなど

- 法定通貨や担保資産と価値を連動させて安定を実現

- 取引・決済で安心して利用できる仕組み

暗号資産の中でも特に日常利用に向いているのが、このステーブルコインなのです。

セキュリティトークン:株や債券をトークン化する仕組み

次に紹介するのはセキュリティトークンです。

ここでいう「セキュリティ」とは、防犯やセキュリティソフトの意味ではなく、有価証券(Security)の意味です。

つまり、株式や債券、不動産などの証券的価値を持つ資産をトークン化したものがセキュリティトークンです。

例えば、企業が株式をトークン化して発行すれば、投資家はそれを売買することで株式市場に参加できるようになります。

すでに大手金融機関でも導入が進んでおり、野村総研などがデジタル債の発行に取り組んでいます。

セキュリティトークンのメリットは、従来の金融商品よりも低コストで発行・取引ができることです。

紙の証券や複雑な手続きが不要となり、ブロックチェーン上で透明性を持って管理できるため、効率が格段に向上します。

特に資金力の小さい企業にとっては、従来の株式発行や社債発行よりも安く資金調達できるチャンスとなります。

つまり、セキュリティトークンは「投資の民主化」を推し進める可能性を秘めているのです。

ただし、証券として扱われるため、各国の金融規制に従う必要があり、自由度はユーティリティトークンなどよりも低くなります。

それでも、既存の金融市場とブロックチェーンをつなぐ架け橋として、今後ますます重要な位置を占めていくでしょう。

ここで要点を整理しておきます。

- セキュリティトークン=株や債券など有価証券をトークン化した資産

- 金融機関や企業が資金調達の手段として活用

- 従来よりも低コスト・高効率で発行・取引が可能

- 規制が適用されるため、透明性と信頼性が高い

セキュリティトークンは、金融の世界をデジタル化する大きな潮流を担っていると言えるでしょう。

ソーシャルトークン:個人やコミュニティの価値を支える通貨

次に紹介するのはソーシャルトークンです。

ソーシャルトークンとは、個人やコミュニティが自らの価値をトークンとして発行し、経済圏を形成する仕組みです。

インフルエンサーやクリエイターが自分の活動を支援してくれる人たちとつながる手段として使われるのが特徴です。

例えば、あるインフルエンサーが「自分のファン向けトークン」を発行すれば、そのトークンを保有している人だけが限定コンテンツにアクセスできる、といった特典を提供できます。

これは、YouTubeのメンバーシップやファンクラブに似ていますが、ブロックチェーンを利用することで透明性や流通性が高まる点が大きな違いです。

また、コミュニティ活動に貢献した人へソーシャルトークンを配布することで、自然と参加意欲を高め、経済圏を活性化させる仕組みも可能になります。

将来的には、レシピ投稿や旅行体験の共有など、情報提供に応じて報酬としてソーシャルトークンを獲得できるサービスが登場するかもしれません。

このように、ソーシャルトークンは「個人の影響力やコミュニティの価値を通貨として可視化」する新しい手段なのです。

既存のSNSフォロワー数や登録者数と違い、トークンという形で価値を流通させられる点が画期的です。

ここで要点を整理しましょう。

- ソーシャルトークン=個人やコミュニティが発行するトークン

- ファンや参加者への特典やインセンティブを与える手段

- 活動や貢献度に応じて配布され、経済圏を形成できる

- 影響力やコミュニティの価値を通貨として流通可能

ソーシャルトークンは、クリエイターエコノミーやファンエコノミーを支える新しい形の通貨として注目されています。

ガバナンストークン:DAOの意思決定を可能にする通貨

最後に紹介するのはガバナンストークンです。

ガバナンストークンは、DAO(分散型自律組織)における意思決定を行うための投票権として機能するトークンです。

DAOとは、中央管理者が存在せず、参加者全員でルールを決めて運営していく組織のことです。

従来の株式会社のように社長や取締役が決定権を持つのではなく、トークン保有者が投票を通じて意思決定を行います。

代表的な例はMakerDAOで、ここではMKRというガバナンストークンを使って投票が行われます。

MKRを多く保有するほど投票における影響力が大きくなり、ルールの変更や新しい施策の導入に直接関わることができます。

つまり、ガバナンストークンは単なる投資対象ではなく、組織運営そのものに参加する権利を与える資産なのです。

DAOが拡大すれば、従来の会社や団体に依存しない新しい組織の形が社会に広がる可能性があります。

もちろん、資本力のある投資家が多数のトークンを保有することで影響力が偏るリスクも存在します。

それでも、透明性の高い意思決定を実現する手段として、ガバナンストークンは非常に重要な役割を果たしています。

ここで要点を整理しましょう。

- ガバナンストークン=DAOにおける投票権を持つトークン

- 保有量に応じて意思決定に影響を与えられる

- 代表例:MakerDAOのMKR

- 組織運営に参加できる新しい資産の形

このようにガバナンストークンは、投資とガバナンスを融合させた革新的な仕組みとして、今後さらに注目されるでしょう。

DAOやガバナンストークンは少し難しく感じるかもしれませんが、「みんなで会社を運営する仕組み」と考えるとイメージしやすいです。

未来の組織のあり方を学ぶうえで、欠かせないテーマになっていきますよ。

ビットコイン=価値保存、イーサリアム=スマートコントラクトという基盤の違いを実例で説明。

「コイン(独自チェーン)とトークン(借用チェーン)」の理解を補完し、投資判断の土台を作れます。

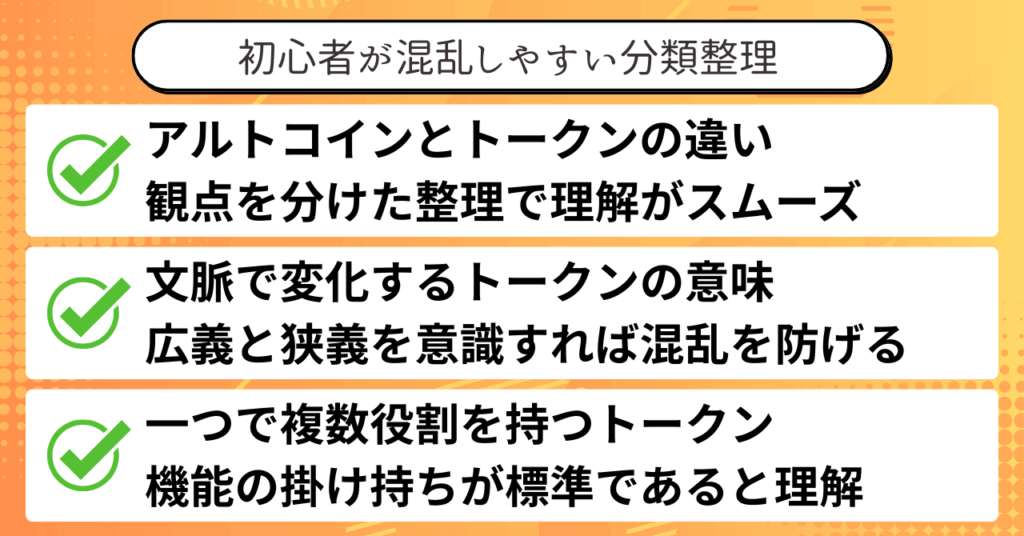

トークンの分類と理解でつまずきやすいポイント

ここからは、初心者が特につまずきやすい「トークンの分類」に関するポイントを整理していきます。

仮想通貨や暗号資産の世界では、同じ言葉でも文脈によって意味が変わったり、複数の役割を持つトークンが存在するため、混乱しやすいのです。

まずは「アルトコイン」と「トークン」の違いを正しく理解することから始めましょう。

アルトコインとトークンの違いを正しく理解する

アルトコインとは、「ビットコイン以外のすべての暗号資産」を指す言葉です。

つまり、イーサリアムもリップルも、さらにはトークンであるUSDTやSANDも広い意味ではアルトコインに含まれます。

一方、トークンは「既存のブロックチェーンを借りて発行される暗号資産」を指します。

ここでややこしいのは、アルトコインとトークンの分類方法が全く別物である点です。

アルトコインは「ビットコインか、それ以外か」という区分、トークンは「独自チェーンを持つか、借用するか」という区分なのです。

例えるなら、アルトコインとトークンは「動物の種類分け」と「動物園と水族館の分け方」のように、異なる観点での分類と考えると分かりやすいでしょう。

さらに混乱を招くのは、メディアやSNSでの用語の使われ方です。

ある人は「アルトコイン=トークン」として説明し、別の人は「アルトコイン=独自チェーンを持つ暗号資産」と表現することもあります。

このように、解説者や記事ごとにニュアンスが違うため、学習初期の段階で混乱してしまう人が多いのです。

そこで重要になるのは、自分の中で明確な整理軸を持つことです。

まず「アルトコイン=ビットコイン以外すべて」と広く捉え、次に「その中にコインとトークンがある」と階層的に理解すると整理しやすいでしょう。

例えば、イーサリアムはアルトコインであり、同時にコインでもあります。

一方、USDTはアルトコインであり、分類上はトークンに当たります。

このように、ある暗号資産が「アルトコイン」と「トークン」の両方に属するケースがあることを知っておくと、混乱を防ぐことができます。

特に初心者は「一つの暗号資産=一つの呼び方」と思い込みがちですが、実際には複数の分類が同時に成り立つ点を理解しておきましょう。

この違いを理解しておくと、「アルトコインとトークンは同じなのか?」という混乱を避けられるようになります。

要点を整理すると次の通りです。

- アルトコイン=ビットコイン以外のすべての暗号資産

- トークン=既存チェーンを借りて発行される暗号資産

- 分類の観点が異なるため、混同しやすい

- 「種類」と「発行方法」の違いを押さえることが重要

アルトコインとトークンの関係を正しく理解できれば、情報整理が格段にスムーズになります。

文脈によって意味が変わるトークンの解釈

次に押さえておきたいのは、「トークン」という言葉が文脈によって意味を変えるという点です。

初心者が混乱する大きな原因の一つが、この「使われ方の違い」にあります。

例えば、ある記事では「トークン=暗号資産全体」を指して使われていることがあります。

一方で別の記事では、「トークン=コイン以外の暗号資産」と狭い意味で定義されている場合もあるのです。

つまり「トークン」という言葉は、状況に応じて広い意味にも狭い意味にも解釈される可能性があるのです。

さらに、開発者や投資家の間では「トークン=ブロックチェーン上で発行されるプログラム資産」という技術的な文脈で使われることもあります。

例えば、イーサリアムのスマートコントラクトによって生み出される資産は「ERC-20トークン」と呼ばれますが、この場合は明確に「借用チェーンで発行される資産」という意味を持ちます。

一方で、暗号資産のニュース記事で「このトークンが高騰」と表現される場合、それは「コインを含む暗号資産全般」を指しているケースも少なくありません。

このように文脈ごとに意味が変わるため、情報を正しく読み取るには前後の説明や定義をしっかり確認する必要があるのです。

誤解を避けるコツは、「その文章の中でトークンが何を指しているのか」を常に意識することです。

もし不明瞭な場合は、トークンという言葉を「広義=暗号資産全般」「狭義=借用チェーン資産」と2段階で解釈してみると混乱を防げます。

要点を整理すると以下のようになります。

- 「トークン」は広義と狭義で意味が変わる

- ニュース記事では暗号資産全体を指すこともある

- 技術文脈では「借用チェーン資産」を意味することが多い

- 解釈のズレを防ぐには文脈の確認が不可欠

この視点を持つだけで、暗号資産の解説やニュースを理解するときのストレスが大幅に減るはずです。

複数の役割を持つトークンに注意する

最後に、多くの人が見落としがちなポイントとして「トークンには複数の役割を兼ねるものがある」という点を押さえておきましょう。

一般的にトークンは、ユーティリティトークンやガバナンストークンなど、明確な分類に分けて説明されます。

しかし現実には、ひとつのトークンが複数の役割を同時に果たすケースが多いのです。

例えば、MakerDAOのMKRトークンは「ガバナンストークン」であると同時に「ユーティリティトークン」の側面も持っています。

なぜなら、MKRは投票権を与えるだけでなく、システムの維持に必要な手数料の支払いにも使われるからです。

同様に、取引所トークンのBNBも「ユーティリティトークン」として手数料割引に使われるだけでなく、プロジェクト投票や資金調達の仕組みに参加する「ガバナンス的な要素」も兼ね備えています。

つまり「分類表通りに一対一で整理できる」と思い込むと、現実とのズレが生じやすいのです。

実際のプロジェクトでは、ユースケースの拡大に伴ってトークンの役割が増えていくのが自然な流れだと理解しておく必要があります。

初心者は「このトークンはどんな役割を複数持っているのか?」という視点で調べると、より深い理解につながります。

要点を整理すると次の通りです。

- トークンは一つの分類に限定されない場合がある

- MKRはガバナンスとユーティリティ両方の機能を持つ

- BNBも取引所利用と投票の二重の役割を果たす

- 現実のプロジェクトでは複数の役割を持つ方が一般的

複数の役割を持つトークンを理解しておくと、単なる分類表の暗記に終わらず、より実践的な知識として活かせるようになります。

「このトークンはユーティリティ?それともガバナンス?」と迷ったら、両方の役割を持つ可能性を考えてみてください。

実際の世界では、分類は柔軟であることの方が多いんです。

理解が進むと、ニュースや解説の吸収力がぐっと上がりますよ!

トークン理解が仮想通貨投資に与える影響

ここからは、これまで解説してきたトークンの知識が実際の投資や資産形成にどのように役立つのかを見ていきます。

基礎用語を正しく理解しているかどうかは、仮想通貨投資における成果に直結します。

「トークン」「コイン」「アルトコイン」などの言葉の使い分けを誤解したまま学習を進めると、情報の解釈を間違えたり、誤った判断をしてしまうリスクがあります。

逆に、正しい基礎知識を持っていれば、ニュースやプロジェクトの情報をスムーズに理解し、適切に投資判断に結びつけることができます。

基礎用語を押さえることの重要性

仮想通貨の世界は新しい概念や専門用語が多く、初心者にとっては非常に複雑に感じられます。

しかし、基礎用語を正しく押さえていれば、複雑に見える情報もシンプルに整理できるようになります。

例えば「トークン」と「コイン」の違いを理解していれば、「このプロジェクトは独自チェーンを持っているのか、それとも既存チェーンを借りているのか」という視点で見極めることができます。

この区別ができるだけでも、投資対象としての信頼性やリスクの度合いを判断する大きな手がかりになります。

また、NFTやステーブルコインなど新しい概念も、基礎用語とのつながりを理解していればすんなりと理解できるのです。

基礎用語を軽視すると、どれだけ記事や書籍を読んでも内容が頭に入らず、「結局よく分からなかった」という状態に陥りやすくなります。

反対に、しっかりと用語を押さえれば、学習や投資の効率は飛躍的に高まります。

基礎用語を理解することは、仮想通貨投資を始めるうえでの「地図」を手に入れるようなものです。

迷子にならずに進むために、最初に必ず用語を確認しておくことが成功の第一歩といえるでしょう。

- 基礎用語の理解は投資判断の正確さに直結する

- 「トークン」と「コイン」の違いは信頼性を見極める鍵

- NFTやステーブルコインも基礎用語と結びつけて理解するとスムーズ

- 基礎知識は仮想通貨投資における「地図」の役割を果たす

つまり、基礎を押さえることが、仮想通貨投資を効率的かつ確実に進めるための最も大切なステップなのです。

学習効率を高めるトークン知識の活かし方

基礎用語を押さえた次のステップは、その知識をどのように学習に活かしていくかです。

トークンの種類や特徴を理解していると、記事やニュースを読むスピードと理解度が大幅に向上します。

例えば「USDTが急増」と聞いたときに、それがステーブルコインであると分かれば、「市場が安全資産に逃避しているのかもしれない」と即座に推測できます。

一方、同じニュースを「USDT=仮想通貨の一つ」としか理解していない人は、表面的な情報しか得られません。

つまり、知識を持っているかどうかで「得られる情報の深さ」がまったく変わるのです。

また、学習効率を高めるためには「関連付けて理解する」ことも重要です。

例えば、ユーティリティトークンは「サービス利用権」と結びつけて覚え、アセットトークンは「現実の資産に裏付けられた通貨」と整理するだけで記憶が定着しやすくなります。

さらに、複数のトークンがどのように使われているかを実際のプロジェクトと照らし合わせて学ぶと、実践的な理解につながります。

単に定義を覚えるだけでなく、活用場面と結びつけて学習することが効率化のカギです。

ここで要点を整理しておきましょう。

- 知識を持つことでニュースから得られる情報量が増える

- 関連付けて覚えると定着が早い

- 実際のプロジェクトと照らして学ぶと理解が深まる

- 定義+活用事例の両面から学習すると効率的

トークンの知識は「暗記するもの」ではなく「使って理解するもの」と捉えると、学習スピードは一気に加速します。

投資・資産形成で役立つトークン活用の視点

最後に、トークンの理解を実際の投資や資産形成にどう活かすのかを考えてみましょう。

トークンの性質を知っていることは、投資判断の精度を高めるうえで欠かせません。

例えば、ステーブルコインを理解していれば「市場の不安定期に一時的に避難する安全資産」として活用できます。

一方、ユーティリティトークンは「そのサービスの成長性」に依存するため、プロジェクトの将来性を見極める材料になります。

このように、トークンの種類ごとに投資戦略を組み立てられることが大きな強みです。

また、ガバナンストークンを保有することは、DAOの運営に参加できるという意味を持ち、単なる投資以上の「意思決定への関与」という価値もあります。

これにより、投資家は「資産の値上がり益」を狙うだけでなく、「プロジェクトそのものを育てる立場」として関わることが可能になります。

さらに、複数のトークンを組み合わせてポートフォリオを構築することで、リスク分散や収益機会の最大化も図れます。

例えば、ステーブルコインで資産の安定性を確保しつつ、成長が期待できるユーティリティトークンやアセットトークンでリターンを狙う、といった戦略です。

このような視点を持てるかどうかで、投資の結果は大きく変わります。

ここで整理しておきましょう。

- ステーブルコイン=安全資産としてリスク回避に活用

- ユーティリティトークン=サービス成長性に投資する視点

- ガバナンストークン=意思決定に参加する新しい価値

- 複数のトークンを組み合わせた戦略でリスク分散

トークン理解は単なる知識ではなく、投資戦略を磨き、資産形成を加速させるための武器になるのです。

トークンの仕組みを理解してからは、投資の視点が広がり、判断のスピードも精度も格段に上がったんです。

みなさんもぜひ「知識を武器にする感覚」で学んでみてくださいね!

一括投資の「直後暴落リスク」と、積立の心理的・実務的メリットを比較。

トークン特性を理解したうえで、自分の許容度に合う買い方を設計する指針が得られます。

まとめ:トークン理解が未来の投資を変える

ここまで「トークンとは何か」を出発点に、コインやNFTとの違い、代表的な種類、そして投資への活かし方までを一気に整理してきました。

暗号資産の世界では、用語理解の有無がそのまま成果の差につながります。

「トークン」「コイン」「アルトコイン」などを混同してしまうと、情報を正しく解釈できず、せっかくの学習や投資も成果に結びつきません。

しかし、一度しっかり理解すれば、ニュースやプロジェクトの意図を素早く読み解き、判断スピードと精度を同時に高めることができます。

つまり、トークンの理解は「ただの知識」ではなく、投資戦略を強化し、資産形成を前に進めるための大きな武器」です。

これからWeb3やブロックチェーンの世界に挑戦する方は、ぜひ今回の内容を投資の「地図」として活用してください。

変化の激しい市場で成果をつかめるのは、正しい知識を武器にした投資家だけです。

あなたもその一歩を今日から踏み出しましょう。

仮想通貨で月5万円を目指す!初心者でも失敗しない投資資産運用の秘訣

しょーてぃさんのBrain「仮想通貨マスター講座~残業70時間でも仮想通貨で脱サラ!動画55本(6時間)」では、年500万円の収益化に成功した仮想通貨のノウハウが全て詰まっています。

- 「投資って何すればいいの?」がゼロになる、やるべき行動テンプレート

- 手を動かすだけで資産が増える、反復型ワーク式ステップ解説

- 投資初心者でも数字を伸ばせる〝キャッシュフロー改善ToDoリスト〟付き

- 学ぶ→実行→改善のループを回す〝成果構築ルーチン〟の設計図

- 〝行動できない人〟でも前に進める!仕組み化された実践チェックシート

- 【成果直結】投資成績を底上げする〝改善フィードバック表〟の中身とは?

- 投資に必要な〝数字思考〟を自然に身につけるテンプレート構造

- 投資リスクを抑える〝初動設計〟で失敗しない運用スタート術

- 何も知らなくてOK!仮想通貨ゼロスタートの完全ロードマップ

- 再現性100%のタスク分解術で、仮想通貨投資の迷いを一掃

- 知識だけで終わらない!〝成果が出る人〟だけが使うワークの正体

- FPに20万円払う必要なし!埋めるだけで完成する資産運用プランシート

- 【即金対応】10万円をノーリスクで作るセルフバック完全マニュアル

- 放置型運用も可!〝ほったらかしで資産が増える〟仕組みの作り方

- SNS初心者でも真似るだけ!仮想通貨副業テンプレート(X&note対応)

- 質問回数無制限!「わからない」が〝進まない理由〟にならない環境

- 復習効率を3倍に上げる!聞き流しOKな全講座音声再生リスト

- 知識ゼロからでも最短で稼げる〝初心者特化型10大特典〟つき

- 誰でも資産構築できる!全55本の超実践動画カリキュラムを完全公開

- 総スライド800枚超!6時間で資産運用の全体像がつかめる教材設計

しょーてぃさんのXでは、失敗しない仮想通貨の運用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

しょーてぃさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。