Brainメディア運営部です!

今回は、1000人以上が参加したWebデザインスクールを運営する、

出永紘己(いでなが ひろき)さんに情報提供していただきました。

まずは、出永さんのプロフィールについて、紹介させていただきます。

今回の記事では、Webデザインの専門家・出永さんに情報提供いただき、

〝HTMLとCSSを学んだあと、仕事を始めていいかの判断基準〟について詳しく解説していきます。

「勉強したけど、もう仕事していいのかな……」

「HTMLとCSSを覚えたけど、まだ怖い」

そんな風に、自信が持てずに立ち止まっている方も多いのではないでしょうか。

特に未経験からWebデザインを独学している方にとっては、

〝自分の今のスキルが実務で通用するか〟を判断するのは、非常に難しいテーマです。

ですが、出永さんが伝える答えはとてもシンプル。

「コードがパッと思い浮かぶなら、それはもう〝実務レベル〟」

つまり、すべてのコードを完璧に覚えている必要もなければ、ミスなく書ける必要もないのです。

「構造がイメージできる」それだけで仕事は始められます。

本記事では、HTMLとCSSの基本的な役割から、コーディングの全体像、

さらにjQueryを含む現場での最低限の技術レベル、

そして〝プロとして自信を持つための反復学習法〟までを丁寧にお伝えします。

これからWebデザインで仕事をしたいけど、自信がないという方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

きっと、今日から行動できる〝自分だけの判断軸〟が見つかるはずです。

目次

〝HTMLとCSS〟の本質を理解する

Web制作において、最初に立ちはだかる壁が〝HTMLとCSSの理解〟です。

これは単なる記号やコードの学習ではありません。

Webサイトの骨組みと装飾を司る、最重要スキルなのです。

多くの初心者がこの基礎段階でつまずき、「難しい」「センスがない」と感じてしまいます。

しかし、それは〝役割の違い〟を正しく理解していないだけのケースが大半です。

HTMLは「内容」、CSSは「見た目」を司る技術。

この本質を押さえれば、学習のスピードも効率も一気に上がります。

この章では、HTMLとCSSがそれぞれ「何のためにあるのか」、どんなときに使うのか、

そしてどう分業されているのかをわかりやすく解説していきます。

Webデザイナーとしてスタートラインに立つために、まずはこの部分を明確にしましょう。

そもそも〝HTML〟と〝CSS〟は何のための技術?

HTMLとCSSは、Webページを〝ブラウザで正しく表示させるための言語〟です。

たとえば、あなたがスマートフォンで開くブログやネットショップ。

それらの画面の裏側では、HTMLとCSSが連携し、コンテンツの構造やデザインを制御しています。

HTMLはページの「中身」を定義する言語です。

文章、画像、リンク、ボタンなど、Webページに載せる要素を並べていく役割を担います。

一方、CSSはそれらを〝どう見せるか〟を決める言語です。

たとえば、文字サイズ、色、余白、レイアウトの位置などを指定します。

つまりHTMLが骨組みで、CSSが化粧や衣装のようなもの。

この2つが組み合わさることで、Webページは構造と美しさを両立できます。

この考え方は、どんなプロジェクトにおいても不変です。

ECサイト、ブログ、企業のホームページ……。

すべてのWebサイトは、この2つの言語が土台となって構築されていると言っても過言ではありません。

だからこそ、Webデザインを仕事にしたいなら、

HTMLとCSSの役割を正確に理解しておくことが、プロとしての第一歩になるのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- HTMLは「構造」、CSSは「装飾」を担当する

- HTMLで文章や画像を配置し、CSSで見た目を整える

- Webサイトのすべては、この2言語を土台に構成されている

- 役割の違いを理解すると、学習効率が大きく上がる

学習を始めるときこそ、HTMLとCSSの目的をしっかり押さえておきましょう。

〝HTML〟はどんな役割を担っている?

HTMLは、Webページの中に表示される「内容」を記述する言語です。

もっと言えば、ページの〝骨組み〟や〝情報の構造〟をつくるために存在しています。

たとえば「タイトル」「見出し」「本文」「画像」「リンク」など、Web上に表示される要素のすべてがHTMLで指定されます。

あなたが今見ているこの記事も、裏側ではHTMLで書かれているのです。

実際にHTMLタグは、「この文章は見出しです」「これは画像です」といった〝意味付け〟をする役割を持っています。

Googleなどの検索エンジンも、HTMLを読み取ってページの構造を理解します。

正しくマークアップされたHTMLは、SEOにも大きな影響を与える重要要素です。

また、HTMLをしっかり理解しておくことで、他の言語との連携もスムーズになります。

たとえば、後からCSSやJavaScriptを加える際も、

土台となるHTMLの構造がしっかりしていれば、デザインや動作の制御が格段にしやすくなるのです。

逆に、HTMLの記述があいまいだと、デザインが崩れたり、検索エンジンに正しく認識されなかったりと、トラブルの原因になります。

見た目だけを整えるのではなく、「情報の構造を設計する」という視点を持つことが、プロのWebデザイナーには求められます。

それこそが、HTMLの持つ〝設計者〟としての役割です。

ただ見えるものを作るのではなく、「意味のある構造」を作る。

これがHTMLに期待されているプロとしての使い方です。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- HTMLはWebページの中身=「構造」を作る言語

- タイトル・見出し・画像など、すべてHTMLで指定される

- 検索エンジンもHTMLを読み取って評価している

- 後工程のCSSやJavaScriptにも影響する“土台”の役割がある

HTMLは、デザインや動作の〝前段階〟として、すべてのベースを作る存在です。

〝CSS〟でできることとは?

CSSは、HTMLで組み立てた構造に〝見た目のデザイン〟を加えるための言語です。

たとえば文字の色やサイズ、背景色、要素の配置、レイアウト、余白、ボーダー、アニメーション。

あなたが「綺麗」「読みやすい」と感じるWebページの視覚的な部分は、ほとんどがCSSで制御されています。

HTMLだけでは、文字は黒、背景は白、すべてが縦に並ぶシンプルな表示になります。

そこにCSSを加えることで、ブランドカラーや余白、装飾が施され、見た目に優れたWebページが完成するのです。

CSSは、言わばWebサイトの着せ替えを担う存在。

たとえば「見出しを赤く」「画像を横並びに」「ボタンにホバーエフェクトを」など、あらゆる装飾を担当します。

また、最近では「レスポンシブデザイン」スマートフォン・タブレットなど端末ごとにレイアウトを変える対応も、すべてCSSで行います。

CSSを理解することで、デザインの幅が広がるだけでなく、ユーザビリティも大きく向上します。

そのため、HTMLと同様にCSSもWebデザイナーにとって必須スキルです。

さらに言えば、CSSの使い方ひとつで〝センスよく見えるか、古くさく見えるか〟が決まると言っても過言ではありません。

単なる装飾ではなく、〝情報を伝えるためのデザイン〟としてCSSを活用する視点が必要です。

読みやすく、伝わりやすく、心地よいデザイン。

それを支えるのがCSSという言語なのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- CSSはWebページの見た目を整える言語

- 色・余白・レイアウト・アニメーションなどを装飾できる

- レスポンシブ対応など、現場では必須の技術

- ユーザビリティとデザイン性の両方を高める力がある

CSSは、見た目を整えるだけでなく、Webサイト全体の印象と使いやすさを左右する“空気感”の演出家です。

HTMLとCSSの違いがクリアになると、一気にWeb制作が楽しくなりますよ!

最初のつまずきを超える鍵は、役割を正しく理解することなんです。

基礎の押さえどころから学習順序の組み立て方まで俯瞰。デザインツール→マークアップ→CMSの繋げ方を整理し、役割理解を深められます。

【初心者必見】ゼロから1年で〝案件が取れる〟Webデザイナーになる独学ロードマップ|Photoshop・HTML/CSS・WordPress完全ガイド

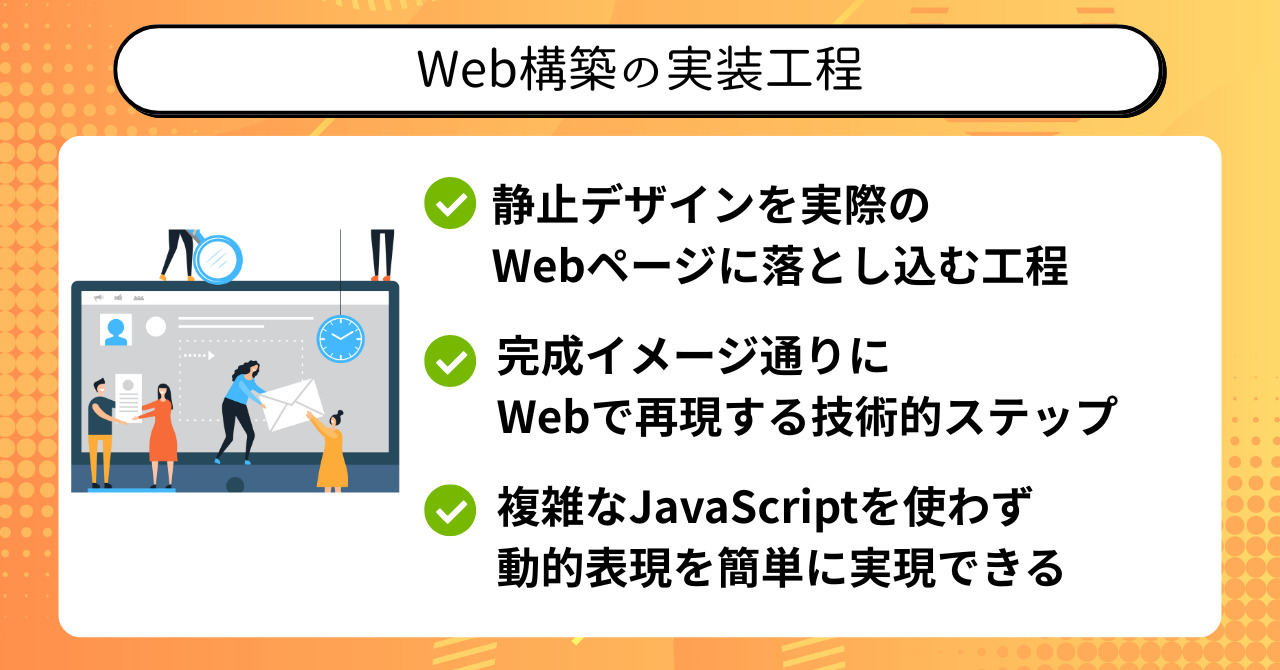

コーディングとは?Webページを形にする工程

Webデザインにおける重要なフェーズのひとつが〝コーディング〟です。

「HTMLとCSSは理解しているけど、コーディングが何かよく分からない」

そんな方も、まだまだ多いのではないでしょうか。

コーディングとは、デザインされたWebサイトを実際に〝形にする〟作業のこと。

静的なデザインを、ブラウザで動くWebページに変換していく工程です。

つまり、Webデザイナーが描いたビジュアル案を、

実際にインターネット上で「誰かが操作できるページ」にするための仕事だと理解するとわかりやすいでしょう。

この章では、コーディングの定義や範囲、具体的に何をしているのかを明確にしていきます。

見えているものだけでなく、裏側で何が行われているのか。

その仕組みを知ることが、〝実務で自信を持つ第一歩〟になります。

〝コーディング〟って何?簡単に言うと?

コーディングとは、HTMLとCSSを用いて、Webページの構造とデザインを実際に組み立てていく作業のことです。

具体的には、PhotoshopやXDなどで作られたデザインカンプ(完成図)を、

HTMLで構造を作り、CSSでデザインを整えていく一連の実装工程です。

この作業を通じて、静止画だったデザインが「実際に操作できるWebページ」へと生まれ変わります。

たとえば、ボタンを押せるようにしたり、画像がスライドするようにしたり。

それを可能にするのが、まさにコーディングの技術なのです。

一般的には「HTMLとCSSを使ってページを組むこと」と定義されることが多いですが、

実務においては、構造の読み解き・画像の切り出し・レスポンシブ対応など、周辺スキルも求められます。

ただし、すべてを完璧に理解する必要はありません。

「このデザインは、HTMLとCSSでこう組めそうだな」と思い描ける力こそが、仕事につながるスキルです。

自信がない人は、最初から細部まで書ける必要はなく、

おおまかにコードが浮かび、調べながらでも再現できるレベルであれば、実務に十分対応できます。

だからこそ、まずは「理解」と「思考力」を重視して、

完璧よりも〝使えるスキル〟を意識した学びが大切です。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- コーディングとは、デザインをWebページに変換する作業

- HTMLとCSSで構造と見た目を組み立てる

- 思い描ける力こそが実務対応スキルの基準になる

- 完璧でなくても、調べながら進められれば問題ない

“コードが書ける”よりも、“コードが見える”力を育てることが、実務への一歩です。

Photoshop・XDからの〝実務的コーディング〟

Web制作の現場では、デザインデータとして〝Photoshop〟や〝XD〟がよく使われます。

これらは、Webデザイナーがレイアウトやビジュアルを作成するためのデザインツールです。

そして、コーディング担当者がそのデザイン通りにWebページを構築することを「コーディング」と呼びます。

ここで求められるのは、画像を切り出し、HTMLとCSSで忠実に再現する力です。

たとえば、Photoshopの場合は1枚の完成画像を見ながら、パーツごとに画像をスライスして保存します。

それをHTMLとCSSで組み立て、ページに仕上げるのが「PSDコーディング」です。

一方、最近主流となっているのがAdobe XDです。

XDは構造が整理されていて、テキストや画像もパーツごとに扱いやすく、実務では非常に効率的です。

クライアントからXDファイルを受け取り、指定通りにコーディングを行う案件も増えてきました。

また、XDは共同作業やクラウド管理にも優れているため、チーム開発にも適しています。

どちらの場合でも「デザイン通りに再現する力」=再現力が最も重要なスキルになります。

だからこそ、PhotoshopとXDの違いを理解したうえで、

「どのデータをどう処理して、HTML/CSSでどう再現するか」を読み解く力が求められるのです。

この〝実務的コーディング〟を経験していくことで、クオリティもスピードも飛躍的に上がっていきます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 実務ではPhotoshopやXDなどのデザインデータを使う

- 画像スライスやレイアウトの忠実な再現が求められる

- XDは構造的で、最近の現場では主流になりつつある

- どちらも「再現力」が重要なスキルになる

コーディングの本質は、ツールではなく「相手の意図を正確に形にする力」にあります。

jQueryとは?初心者でも使える簡易動作スクリプト

Webサイトで〝動き〟を加えたいときに登場するのが、JavaScriptとjQueryです。

ボタンを押したらメニューが開く、画像が自動でスライドする。そんな仕掛けに必要な技術です。

ただし、WebデザイナーにとってJavaScriptを一から書ける必要はありません。

むしろ、現場でよく使われているのが「jQuery」という軽量ライブラリです。

jQueryは、JavaScriptの書き方をより簡単にしてくれる〝道具箱〟のような存在。

用意されたコードを貼り付けるだけで、スライドショーやアコーディオンメニューなどがすぐに実装できます。

設置方法もシンプルで、CDNを読み込んで数行のコードを加えるだけ。

複雑な仕組みを理解する必要はなく、コピペでも動作させられるのがjQueryの最大の強みです。

そのため、Webデザイナーに求められるのは、

「必要なときにjQueryを導入できること」だけで十分です。

実際、現在の現場でも、よくあるUIはjQueryで手軽に作られているケースがまだ多くあります。

HTMLやCSSと連動させて、効果的に使えるようになれば、

「静的なページしか作れない人」から一歩抜け出すことができるでしょう。

とはいえ、jQueryも万能ではないため、必要ない場面では導入しない判断も大切です。

まずは、「これはjQueryでできそうだな」と判断できる視点を持つことがスタートラインです。

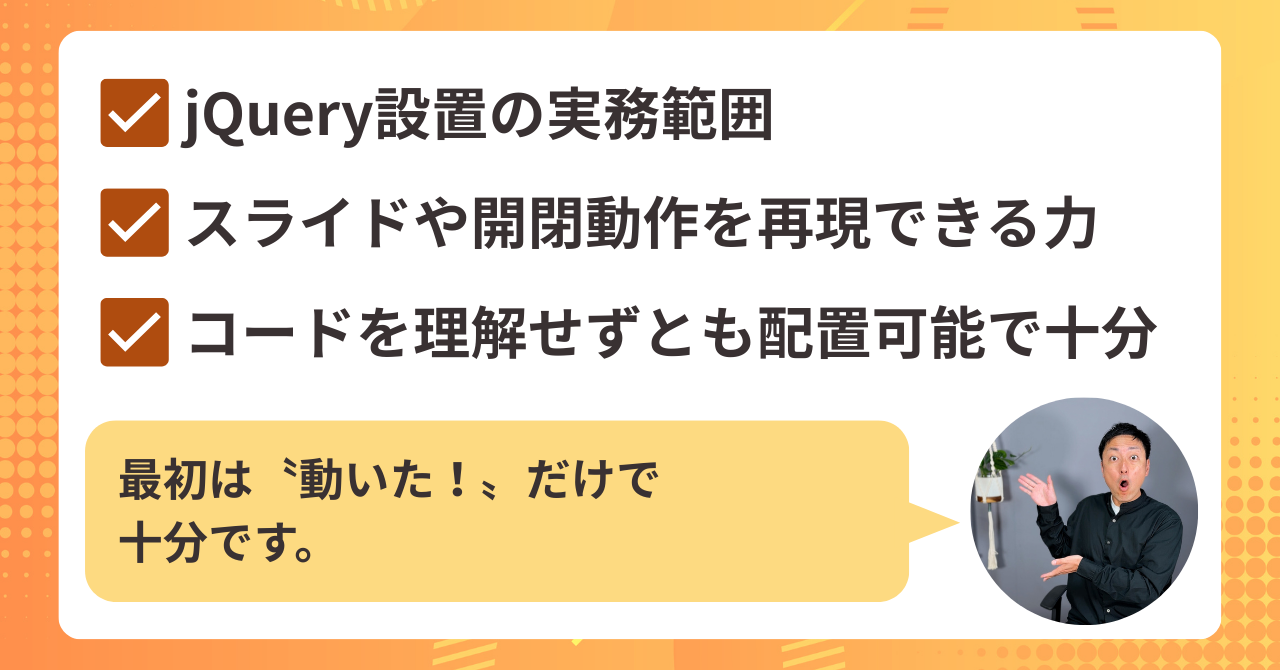

特に意識したいポイントは次の通りです。

- jQueryはJavaScriptを簡単に使えるようにしたライブラリ

- スライドやアコーディオンなど、基本的な動きを簡単に追加できる

- Webデザイナーは「設置できるレベル」で十分

- コピペで動かす→CSSで調整、の流れが基本

「書けなくても使える」のがjQueryの魅力です。まずは設置から始めてみましょう。

jQueryは難しそうに見えて、実は“貼るだけ”でOKな便利ツールです!

最初は意味が分からなくても、どんどん触れて慣れていきましょう。

つまずきやすい思考の穴や実装の勘違いを具体例で整理。構造理解の不足や丸写し依存を避け、現場で迷わないための改善視点が学べます。

コーディング初心者がやりがちな3つのミスとは!案件を効率よく進めるコツを130名以上の駆け出しに指導しているプロが伝授

HTML/CSSで仕事ができるか?基準と目安を整理

HTMLとCSSの勉強をある程度終えた段階で、多くの人が感じるのが「もう仕事をしていいのか?」という不安です。

このタイミングで立ち止まってしまう人も少なくありません。

でも、仕事にできるかどうかの判断基準は、決して「完璧にコードを書けること」ではないのです。

むしろ、「コードが頭に思い浮かぶかどうか」こそが、現場での通用力を測る指標になります。

この章では、HTML/CSSを使って仕事を受け始めるために必要なスキル、

最低限おさえておきたい技術や、実務とのギャップを埋める考え方について解説していきます。

スキルチェックのモヤモヤを、具体的な行動基準に変えるための視点をお伝えします。

〝仕事として通用するスキル〟は何か

「実務レベルに達したかどうか」は、何をもって判断すればいいのでしょうか?

多くの人がここで迷い、延々と勉強を続けてしまいます。

しかし、実際に求められているのは「全部覚えていること」ではなく「コードを想像できる力」です。

例えば、デザインカンプを見たときに「このレイアウトなら、HTMLとCSSでこう組めそうだな」と

ざっくりイメージできるようになっていれば、それはもう実務対応スキルです。

メモ帳で完璧にコードが打てるかは重要ではありません。

実務ではググりながら書くのが当たり前。

「調べれば書ける」「構造が見える」この2つができれば、もう立派な戦力です。

反対に、コードが全く思い浮かばず、何をどうすればいいか見当もつかない……という状態だと、

クライアントワークは難しいかもしれません。

つまり、理解と想像ができていれば、十分仕事を始めてよいレベルなのです。

勉強を続けながらでも、仕事を受けることで伸びる力もあります。

〝完璧〟を目指す前に、まずは〝実践的な一歩〟を踏み出してみることが重要です。

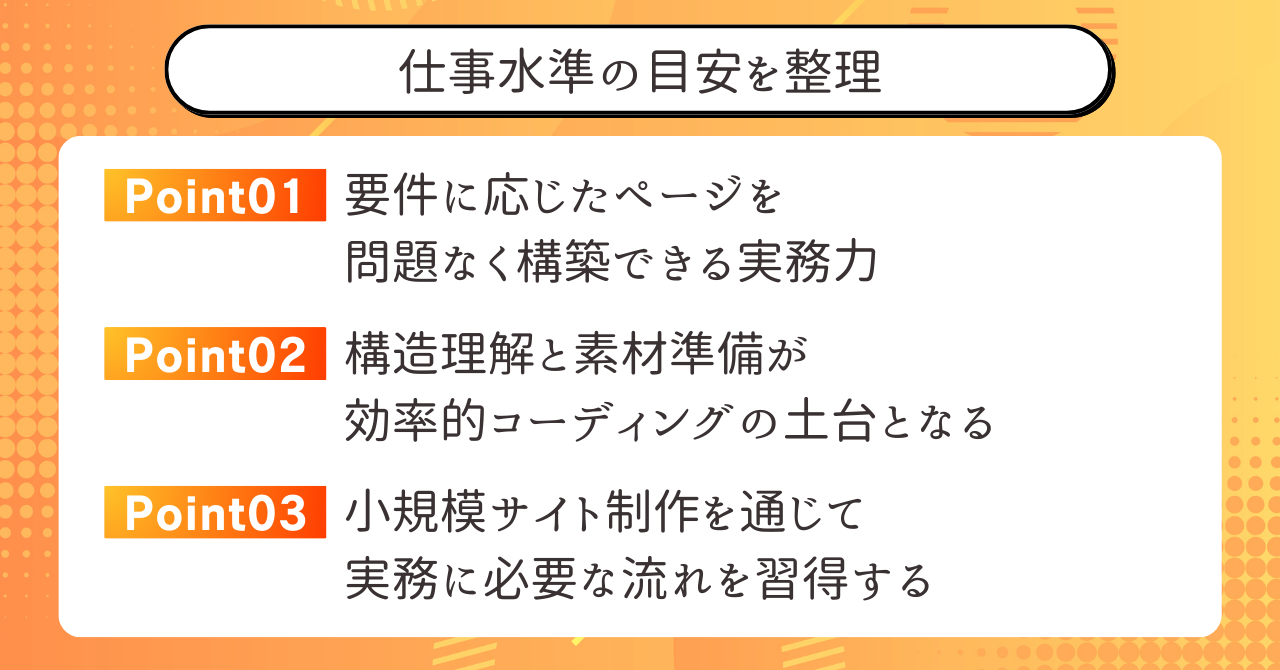

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 通用するかどうかの基準は「コードが思い浮かぶかどうか」

- 完璧な暗記よりも、「調べながらできる」力が大切

- 迷ったら、まずは実務に触れてみることで判断力が鍛えられる

自信がなくても、構造が見えるなら、それはもう〝プロとしての出発点〟です。

画像スライスや構造理解は必要?

Webデザインからコーディングに移る際に、必ず出てくる工程が〝画像スライス〟です。

PhotoshopやXDなどで作られたデザインから、ボタン・アイコン・装飾画像などを切り出して、

HTMLやCSSで使える形式にしていく作業を指します。

この画像スライスは、実務でほぼ必須のスキルと言えるでしょう。

なぜなら、デザインは「1枚の完成図」であっても、Webページはそれをパーツ単位で構築する必要があるからです。

そのため、どの要素を画像として使い、どこはCSSで再現するのかを判断する力が求められます。

また、それと並行して重要なのが「構造理解」です。

見た目だけでなく、「そのパーツがページのどの位置に、どんな目的であるのか」を把握する力です。

たとえば、「この見出しはh2にすべきか?」「装飾線は画像?CSS?」といった選択ができるかどうか。

これがあるだけで、コードの品質は大きく変わります。

初心者のうちは、スライスと構造理解をセットで覚えておくと実務がスムーズに進みます。

ただ、完璧にやる必要はなく、まずは実際にデータを触りながら経験を積むことが大切です。

とにかく「切り出して」「貼ってみて」「動かしてみる」

この繰り返しが、最も早く実力を伸ばす練習になります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 画像スライスは、Webページ制作で必須の工程

- パーツ単位で再現するため、素材の切り出しが必要

- 「何をどう再現するか」の構造理解が品質を左右する

- 実務レベルでは判断力と実行力が求められる

「ただ切る」だけでなく、「なぜ切るのか」を考えることが、プロとしてのスキルを育てます。

HTML/CSSで構築できるまでの手順とは

Webサイトを実際に構築するには、明確な手順があります。

「なんとなく」作るのではなく、順序を意識することで、

効率的で、正確なコーディングが実現できるようになります。

まず最初に行うのは、デザインカンプの確認です。

全体の構造を見渡し、必要な画像や要素を洗い出しておきます。

次に、素材の準備。

画像スライスをして、必要なファイルを適切なサイズ・形式で保存しておきましょう。

その後、HTMLファイルを新規作成し、ベースの構造から記述をスタートします。

見出し、文章、画像、リンクなどをHTMLでマークアップし、ページの〝骨組み〟を作っていきます。

この段階では「正しいタグの使い方」が最も重要です。

その後、CSSを読み込んで、デザインの再現に取りかかります。

色やフォント、余白、レイアウトなどを細かく指定していきます。

最後に、レスポンシブ対応や細かい微調整を加え、全体をチェックして完了です。

この一連の流れを何度も繰り返すことで、自然と自分の型が出来上がってきます。

ポイントは、「何から始めて、どう進めるか」を常に意識しておくこと。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 最初にカンプを見て、構造と素材を把握する

- 画像スライスで素材を準備し、HTMLから構築を始める

- CSSでデザインを再現し、レスポンシブや細部を調整

- この流れを反復することで、自然と型が身につく

手順を覚えることは、焦らず確実に仕上げるための〝土台〟になります。

最初は順番通りじゃなくてもOK!

でも型を意識して繰り返すことで、自然と迷わず組めるようになりますよ。

案件獲得までの手順とつまずき原因を網羅。必要スキル、制作物の見せ方、基本の営業まで俯瞰でき、実務に踏み出す判断材料になります。

【月80万円も可】Web制作の副業で稼げない理由5選!解決策や初心者から案件を獲得する方法を解説

〝jQuery〟を設置できれば十分?現場で求められる範囲

Webサイトに〝ちょっとした動き〟を加えると、ユーザーの体験が格段に良くなります。

その代表が、スライドショーやアコーディオンメニュー、フェードインなどのエフェクト。

これらの機能を実装する際、プロの現場では必ずしもゼロからJavaScriptを書く必要はありません。

むしろ初心者に求められるのは、「jQueryの設置」ができるかどうかという一点です。

この章では、具体的にどこまでのレベルがあれば〝現場で通用するのか〟という線引きを明確にしていきます。

「JavaScriptを学ばなきゃいけないの?」と不安に感じている人にこそ、読んでほしい内容です。

動きをつける?スライドやアコーディオンの実装基準

Webサイトのユーザー体験を向上させるために、「動き」は欠かせません。

とくによく使われるのが「画像スライド」「アコーディオンメニュー」「開閉式ナビゲーション」など。

これらの実装は、すべてJavaScript(またはそのライブラリ)を使って実現されます。

ただし、Webデザイナーに求められるのは「書けること」ではなく「設置できること」です。

ほとんどの現場では、すでに用意されたスクリプトやプラグインをコピペして設置すればOKなケースが大半。

特にjQueryは、コード量が少なく、初心者でも扱いやすいのが特長です。

たとえばスライドショーであれば、SlickやSwiperといったライブラリを読み込んで、指定のコードを書くだけで動作します。

このように「意味は完全に理解していなくても、正しく動かせる」ことが最初のステップなのです。

もちろん、エラーが出たときに調べて修正できる力は必要です。

でも、最初からゼロからの自作や複雑な設計までは求められません。

まずは「設置できるか」「動かせるか」

その視点で、できる範囲から挑戦していくのが現場対応のコツです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- Webサイトの動きはjQueryで手軽に実装できる

- スライドやアコーディオンはコピペ設置で十分通用する

- 大切なのは「自作」よりも「動かせるかどうか」

- エラー対応力がつけば、さらに安心して仕事ができる

知識の深さより動かすスキルを持つ人こそが、現場では重宝されます。

知識よりも〝設置できる〟ことが最重要

コーディングを学ぶ中で、つい「ちゃんと理解しなきゃ」と思いがちですが、

実際の現場では、深い理解よりも設置できることの方が圧倒的に重要視されます。

たとえば、jQueryのコードがどう動作しているかを全部理解していなくても、

動く形でページに反映できれば、それで成果になるのです。

もちろん、理解が深まることは理想的ですが、それは実践を通じて自然と身についていくもの。

最初から完璧を目指すよりも、「動かす経験を積む」ことを優先してください。

たとえば、jQueryのスライドやアコーディオンは、

CDNを読み込んで、指定のクラスやidを割り当て、スクリプトを貼り付けるだけでOK。

これらの最低限の設置スキルがあれば、フリーランス案件にも対応可能です。

実際、現場でも「これ入れてください」と指定されたものを、正しく反映できれば十分評価されます。

スキルの深さは後で伸びる。まずはできる実績を積むことが先決です。

その積み重ねが、自信と信頼につながり、次のステップへとつながっていきます。

設置→調整→応用。この3ステップを意識して、成長していきましょう。

要点を整理すると以下の通りです。

- 設置できれば十分!理解より行動が先

- コピペ+調整で成果になる現場が多い

- 最初は“動けばOK”で実績を積む

- 自信とスキルは後からついてくる

知識にとらわれず、とにかく“試して動かす”ことから始めましょう。

最初は〝動いた!〟だけで十分です。

設置を繰り返していく中で、自然と中身も理解できるようになりますよ!

実務OKの判断基準:コードが〝思い浮かぶか〟どうか

「HTMLとCSSを勉強したけど、まだ仕事を受けていいのか分からない…」

そんな不安を抱える人は少なくありません。

スキルの確認方法は人によってさまざまですが、

本質的な判断基準は、「コードが頭に思い浮かぶかどうか」です。

見た目が再現できることも大事ですが、それ以前に構造を理解し、

「このページはこう組めばいいな」と想像できる感覚こそが、プロへの第一歩。

この章では、「コードが思い浮かぶ」という状態が、なぜ実務に直結するのか。

その背景と意味、そしてどうやってそのレベルに達するかを詳しく解説していきます。

見た瞬間に構造が浮かぶなら仕事に出せる

あなたがもし、Webページをパッと見て「これはdivで囲んで、見出しはh2で、ここはflexで並べればいいな」と

ざっくりでも構造をイメージできるなら、それはもう実務対応レベルです。

コードを書く前に「設計」ができることこそが、プロとしての大きな指標になります。

これはコーディングに限らず、すべての制作業務に通じる基本。

「どういう順序で、どう分割して、どう配置するか」が頭で描けると、

手が止まらずに進められるようになるからです。

実際、現場でも「思い浮かぶ人」はスピードも精度も高く、

ちょっとした調整やエラーにも柔軟に対応できます。

逆に、コードが浮かばない=構造が見えていない、ということ。

この状態だと、何をどう書けばいいか迷い、調べても時間がかかってしまいます。

だからこそ、まず目指すのは「見た瞬間に構造が浮かぶレベル」です。

細かい文法や新しいプロパティより、構造のイメージ力を育てることが最優先です。

それが自然にできるようになると、自信を持って「仕事を受ける」判断ができるようになります。

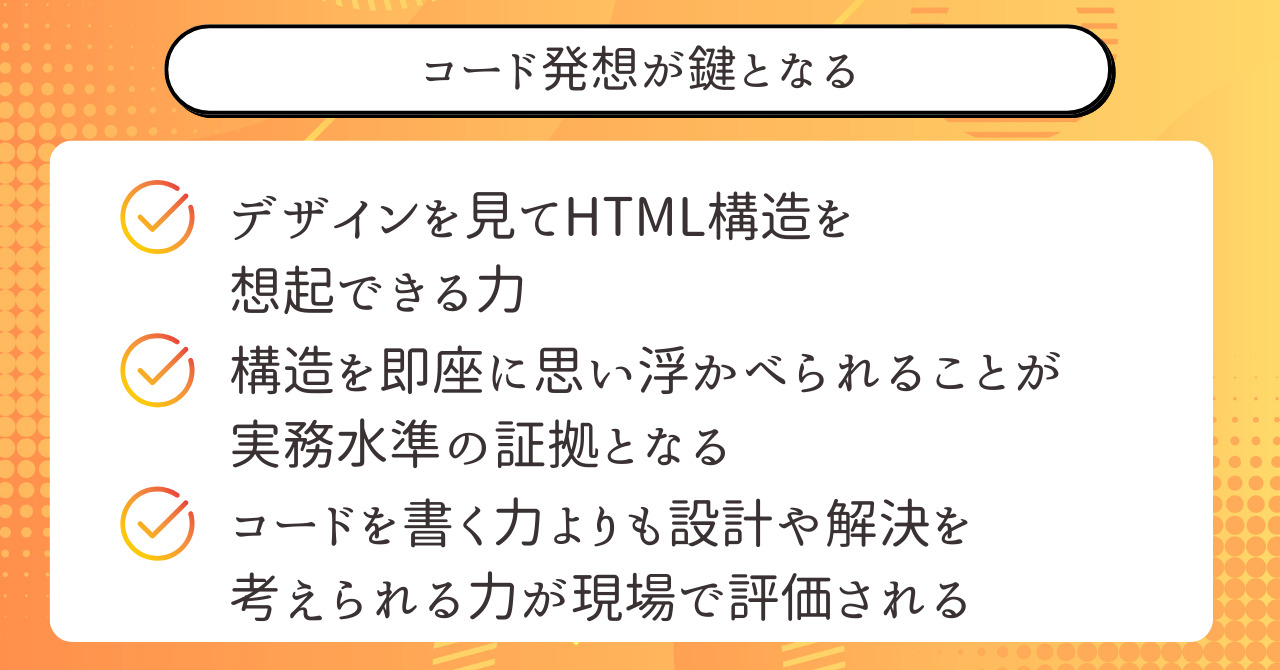

ポイントをまとめておきます。

- コードが浮かぶ=構造が見える、ということ

- 設計力がある人は、スピードと応用力が高い

- 書けるより思い描けるがプロの条件

まずは設計脳を育てること。それが、実務スタートの最短ルートです。

書けるよりも考えられる力が重視される理由

HTML/CSSのスキルを身につけるとき、多くの人が「書けるようになること」に意識を向けます。

しかし、現場では「どのように書くかを考えられる力」が圧倒的に重視されます。

コードを覚えているかよりも、どのように組み立てるかを判断できるかが重要なのです。

たとえば、クライアントからデザインが送られてきたとき。

そのレイアウトをどう分割し、どんなタグやCSSで構成するかを想像する。

これができる人は、たとえ書き方を忘れてもすぐ調べて対応できます。

「考える力」は、書ける力よりも広く応用が利きます。

一方、書くことに特化しすぎていると、応用が効かず、

ちょっとしたカスタマイズやイレギュラーに対応できなくなる可能性もあります。

そのため、学習初期は文法より構造的な思考力を育てることが最優先になります。

実務では、「仕様を理解して、実装方法を考える」場面が圧倒的に多いからです。

そして、その考え方が自然とできるようになると、コーディングも“迷いがなくなる”のです。

考える力は、書く技術の土台。

この順番を間違えなければ、実務レベルへの到達は想像よりずっと早くなります。

この内容を、次のように押さえておきましょう。

- 書くよりも「構造を考えられる力」が重視される

- 構造思考ができる人は、応用・調整に強い

- まずは「どのように組むか」を想像できる状態を目指す

「考える力」は、あなたのコーディング力を支える最大の武器です。

覚えるのが苦手でも大丈夫!

“考えられる力”は訓練でどんどん鍛えられますよ。

実務レベルに達する最短ルート:反復学習のすすめ

HTMLとCSSの基礎を学び、ある程度コードが書けるようになっても、

〝実務〟に踏み出すには不安が残るものです。

その不安を最短で解消し、自信を持って案件に挑戦するために、

最も効果的なのが「1つのサイトを何度も繰り返してコーディングする」ことです。

多くの人が、たくさんの教材や模写に手を出したくなりますが、

実は〝深く1つをやり込む〟ことこそ、最速で上達するコツなのです。

この章では、反復学習の威力と、教材選び・学びの深め方について解説していきます。

1サイトを何度もコーディングする価値

たとえば、1冊の本に出てくるサンプルサイト。

これを1回だけ模写して終わるのではなく、3回、5回、10回と繰り返し組み直す。

すると驚くほど〝再現スピード〟と〝構造理解〟が深まっていきます。

繰り返すことで、「考えなくても手が動く」状態になっていくのです。

しかも、2回目以降は「前回はここがミスだった」「もっと効率的に書ける」と

毎回新しい発見があり、学びが自走化していきます。

反復とは、知識を〝定着させる〟だけでなく、〝応用の土台〟も作ってくれるのです。

さまざまなサイトを1回ずつ触るより、同じサイトを何度も組むほうが、

現場で必要な〝手の速さ〟〝迷いのなさ〟が確実に育ちます。

練習の質を上げたいなら、「数」よりも「深さ」を意識して取り組みましょう。

そして何より、繰り返した分だけ、自分の中に〝再現パターン〟が蓄積されていきます。

これはどんな教材にも書いていない、あなたの〝武器〟になります。

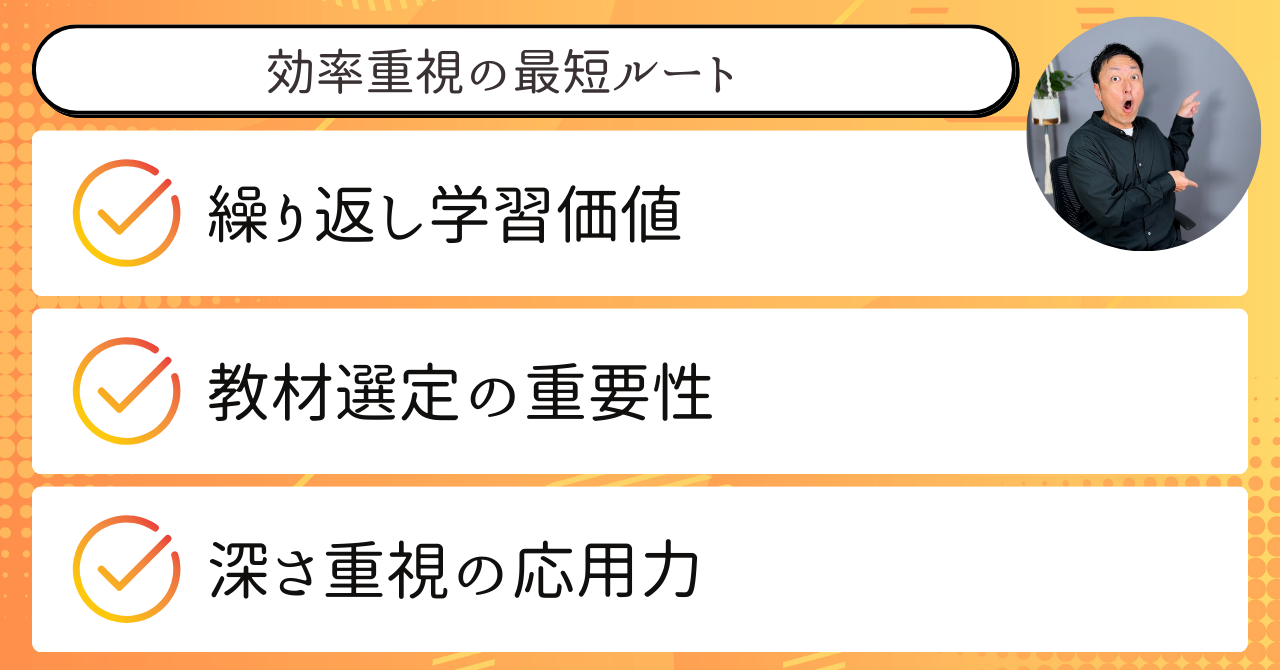

ここまでのポイントを整理します。

- 1つのサイトを何度も繰り返すと、圧倒的に成長できる

- 反復の中で「気づき」が増え、自走学習につながる

- 〝量〟より〝深さ〟が、現場で役立つスキルを生む

遠回りに見えて、最短ルート。それが〝繰り返しの練習〟です。

教材は絞る!選び方と効果的な使い方

「どの教材を使えばいいのか分からない」

そんな悩みを抱える人は多いですが、

実は教材の〝選び方〟よりも〝絞り方〟が重要です。

つまり、たくさん手を出すのではなく、

「これ1冊」と決めて、それだけを徹底的にやり込むほうが効果的なのです。

最初の1冊は、サンプルサイトがついていて、

基本的なHTML・CSSが体系的に学べるものがおすすめ。

一度ざっくり読んだあとは、すぐに手を動かしてコードを書き始めましょう。

特に重要なのは、「コードを写して終わり」にしないこと。

毎回少しずつ条件を変えながら、

たとえば「色だけ変える」「レイアウトを変える」「別の画像で作る」など

小さな応用を取り入れていくと、理解が深まり再現力も高まります。

書いて→修正して→再現して、というサイクルが、実務力に直結するのです。

また、教材を「目的別に使い分ける」という考え方も大切です。

HTML/CSSの基本構造なら書籍、

アニメーションや動きの実装ならYouTubeやコードペンの模写。

それぞれの教材を「部分特化」として活用することで、過不足なく学習できます。

このポイントもまとめておきましょう。

- 教材は“数”より“深さ”で選ぶ

- 1冊をやり込むことで、圧倒的な再現力がつく

- 変化を加えながら、何度も作り直すのが効果的

- 目的別に教材を使い分けると学びやすい

大事なのは「教材がいいか」ではなく、「どう使うか」です。

応用力は〝数〟ではなく〝深さ〟で決まる

多くの人が「もっといろんなサイトを模写しなきゃ」と焦りがちですが、

実は応用力は、数をこなすことで得られるものではありません。

本当に必要なのは、〝深さ〟。

つまり、1つのサイトをどれだけ理解して、どこまで再現できるか。

それが応用力を育てる最大の近道です。

たとえば、同じサイトを5回コーディングしてみると、

毎回違うポイントに気づくようになります。

「なぜここはpositionを使っているのか」「flexの方が良くないか?」

そんな〝気づき〟が積み重なることで、

ただの模写が、自分の設計力や判断力を磨く最高の訓練になるのです。

そしてこの深い学びを繰り返していくと、

新しい案件や初めてのレイアウトでも「似たパターン」で対応できるようになります。

これがまさに、現場で求められる「応用力」の正体。

1つの練習が10に広がり、あなたの武器になります。

大事なことをもう一度、まとめます。

- 応用力は〝深く学んだ経験〟から生まれる

- 1つの模写を何度も繰り返すと、発見が増える

- 気づきの量が、応用力を左右する

- 「似たパターン」が蓄積されることで、対応力が高まる

やればやるほど深くなり、応用の幅が広がっていく。

その〝深さ〟こそが、あなただけの強みになるのです。

いくつも手を出すより、

ひとつを深く掘る方が、力になりますよ。

まとめ:〝コードが思い浮かぶ〟ようになれば、もう仕事は始めていい

HTMLとCSSを使って仕事ができるかどうか。

その判断は、意外なほどシンプルです。

〝デザインを見て、コードが自然と頭に浮かぶかどうか〟

この感覚が身につけば、あなたはもう実務に踏み出せるレベルです。

「書けるか」ではなく、「考えられるか」。

「知識が深いか」ではなく、「設置できるか」。

現場が本当に求めているのは、完璧な技術ではなく、〝成果が出せる人〟です。

そのための最短ルートが、1サイトを何度も繰り返してコードを書く〝反復学習〟。

たくさん手を出すより、ひとつを深くやり込む。

その積み重ねが、〝再現力〟と〝応用力〟を育ててくれます。

そして、やがて迷わずコードを書ける〝自信〟へとつながっていきます。

まずは1サイト。徹底的にやり込むことから、すべては始まります。

【出永紘己(いでなが ひろき)さんの公式YouTube】『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』はこちら!

出永さんのYouTube「『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』」では、実際に出永さんがWEBデザインの基礎から応用まで幅広いノウハウを解説しています。

- 【WEBデザイン】出永が初心者に戻ったらWEBデザイナーになるために何をする?

- 【暴露】WEBデザイナーやめとけ|現役フリーランスが思うコト

- 【WEBデザイナー】無料でホームページが作れる今おすすめのサービス5選

- 【初心者】未経験からWEBデザイナーになるための独学ロードマップ

- 【WEBデザイナー】未経験でフリーランスとして働くことはできる?

- 【商用利用】Canvaで絶対にやってはいけない使い方3選

- 【初心者向け】たった一ヶ月でWEBデザイナーになる方法