Brainメディア運営部です!

今回の記事では、AI音楽×YouTubeの専門家のヌンちゃまさんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「音楽を作るなんて、自分には無理だ」と感じている方は多いのではないでしょうか。

しかし今、〝AI音楽生成ツール〟の進化によって、その常識が大きく変わり始めています。

専門知識や高額な機材がなくても、誰でも数分で本格的な楽曲を作れる時代になりました。

従来なら数十万円かかっていたプロ作曲家への依頼や、数週間以上の制作期間も、AIツールを使えば数秒〜数分で完結するようになったのです。

こうした変化は、YouTube動画のBGMやゲーム開発、広告制作、SNS投稿など、あらゆるクリエイティブ領域に広がっています。

一方で注意点もあります。

著作権の取り扱いや商用利用の可否はツールごとに異なり、プランによって制約もあるため、事前確認は必須です。

また、生成した楽曲をそのまま公開するのではなく、自分の作品に合うように編集したり、コンセプトを明確にして使うことが大切です。

こうしたポイントを押さえることで、AI音楽制作は〝遊び〟から〝ビジネス〟まで幅広く活用できる強力な武器になります。

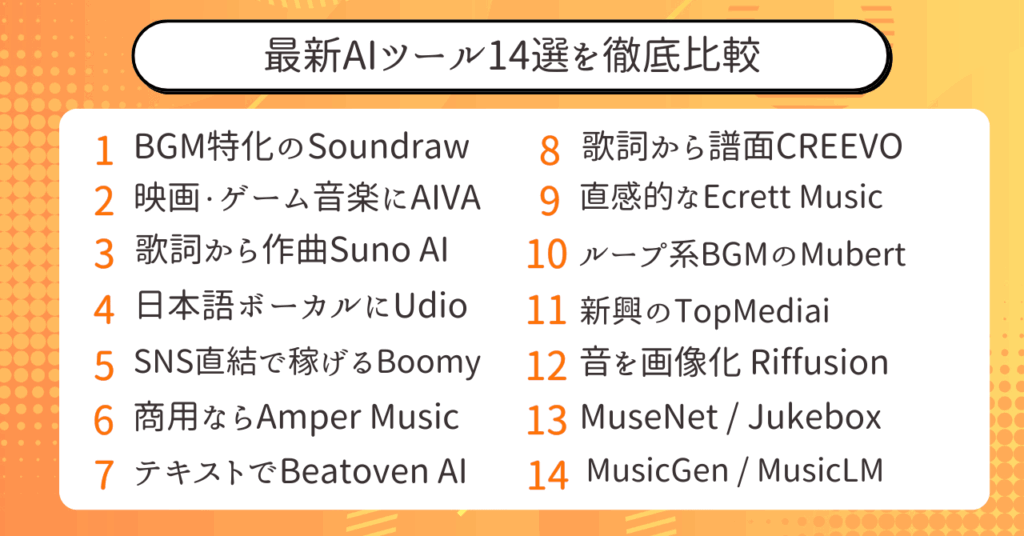

本記事では、2025年最新のおすすめ音楽生成AIツール14選を取り上げ、それぞれの特徴や選び方をわかりやすく解説します。

初心者が最初の一曲を作る方法から、プロが商用利用する際の比較基準まで、徹底的に整理しました。

この記事を読み終える頃には、あなたに最適なAI音楽ツールが明確になり、〝すぐに実践できる一歩〟を踏み出せるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

- 音楽制作は〝AI時代〟へ|誰でも曲が作れる時代の到来

- 音楽生成AIツールを使うメリットと注意点

- 用途別|音楽生成AIツールの選び方ガイド

- 4. 【2025年最新版】おすすめ音楽生成AIツール14選

- Soundraw|直感UIで映像向けBGMが秒速で完成

- AIVA|映画やゲーム音楽に特化した本格AI作曲家

- Suno AI|歌詞からボーカル付き楽曲を自動生成

- Udio|自然な日本語対応。感情豊かな歌声生成に強み

- Boomy|SNS発の音楽で収益化。即公開&共有可能

- Amper Music|商用BGMが即作成できるシンプル設計

- Beatoven AI|動画向けBGMをテキスト入力で即生成

- CREEVO|歌詞を入れるだけで曲と譜面を自動生成

- Ecrett Music(旧Soundraw)|手軽で直感的な生成プロセス

- Mubert|ループ音源やアンビエントが得意な生成AI

- TopMediai|注目の新興AI。多言語・多ジャンル対応

- Riffusion|〝音の画像〟から生成する異次元のサウンド体験

- MuseNet / Jukebox|OpenAI開発の大規模音楽モデル

- MusicGen / MusicLM(Google系)|テキスト→音楽の次世代系AI

- あなたに合った音楽生成AIはどれ?

- 利用者の声と活用事例

- まとめ|効率・独自性・収益化を同時に叶えるのは音楽生成AI

- 【音楽知識ゼロでも神曲が作れる】AI作曲GPTs「ヌントーン」徹底解説

音楽制作は〝AI時代〟へ|誰でも曲が作れる時代の到来

かつて音楽制作といえば、楽譜を読み解く力や演奏技術、さらには高額な機材が必要とされてきました。

しかし、2025年の今、その常識は大きく変わりつつあります。

AI音楽生成ツールの普及によって、専門知識や環境がない人でも本格的な楽曲を生み出せる時代が到来したのです。

楽譜が読めない人や、楽器を演奏したことのない人でも、ほんの数分で完成度の高い音楽を作れるようになっています。

さらに、プロの現場でもAI活用が広がり、初心者からプロまで、同じ舞台で創作を楽しめる環境が整いつつあります。

楽譜も機材も不要で始められる音楽制作の現実

音楽制作と聞くと、多くの人が〝自分には難しい〟と感じてしまいがちです。

これまでの音楽づくりには楽譜の知識や作曲のセオリーが必要だったからです。

加えて、パソコンや音楽制作ソフト、マイクやオーディオインターフェイスといった機材をそろえるだけで、数十万円もの費用がかかっていました。

ところが、AI音楽生成ツールの登場によって、こうしたハードルは一気に取り払われました。

今では、歌詞を入力するだけでメロディと伴奏が生成され、楽器を弾けなくても自分のオリジナル曲を持つことができます。

これまでの〝作曲は一部の専門家だけのもの〟という前提は、もはや過去のものになりました。

初心者でも直感的な操作で音楽を作れる今、音楽制作は誰にとっても身近な創作活動へと変わっています。

さらに、既存の高額なソフトや機材を購入しなくても、月額課金のAIサービスだけで十分な環境が整います。

その結果、音楽を作るという行為自体が、趣味の延長線から副業やビジネスにまで広がりつつあるのです。

ここまでの内容を整理すると、次の3点が重要です。

- 従来の楽譜知識や機材投資は不要になった

- AIが歌詞や直感的な操作から楽曲を生成してくれる

- 初心者でも数分でオリジナル曲を完成できる環境がある

つまり、音楽制作は今や専門家だけのものではなく、誰にでも開かれた可能性のある活動に変わっているのです。

世界と日本で進むAI音楽の普及と活用事例

音楽制作の現場では、すでにAIの活用が世界的に当たり前になりつつあります。

欧米では数年前からAI音楽生成サービスが映画やゲーム、広告などで商用利用されてきました。

日本でもYouTubeやSNS配信でBGM用途として広がりを見せています。

とくに音楽経験がない人でも、趣味や副業として曲を作りSNSに投稿し、収益化につなげる事例が増えています。

プロの作曲家もAIを導入し、制作期間を短縮したりアイデアの補完に活用しています。

AIで生成した楽曲を編曲に組み込むことで、これまでにない表現の幅が生まれているのです。

さらに、音楽配信代行サービスを通じて、SpotifyやApple MusicでAI曲を公開する動きも広がっています。

音楽は言語に依存しないため、国内だけでなく海外のリスナーに届く点も大きな魅力です。

結果として、AI音楽生成はプロと初心者の境界を薄くし、誰でも参加できる新しい文化をつくり出しているのです。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 欧米では商用利用が定着し、日本でもBGMやSNS用途で普及している

- プロもAIを補助的に活用し、制作効率と発想力を高めている

- 画像生成や配信サービスとの掛け合わせで収益化の事例が増えている

- 言語に縛られない特性により、世界展開が容易になっている

つまり、AI音楽は創作とマネタイズの両面で、国内外に大きな可能性を広げているのです。

プロと初心者の境界をなくす新しい音楽制作の可能性

AI音楽生成の登場は、従来あった〝プロと初心者の境界〟を大きく変えつつあります。

これまでは、作曲や編曲には専門的な知識や長年の経験が不可欠でした。

しかし、AIの進化によって初心者でも直感的に音楽を生み出せる環境が整ったのです。

今では、音楽を学んでいない人が数分で楽曲を制作し、配信まで完了できる時代になりました。

プロにとっても、AIはライバルではなく創作を支えるパートナーとしての存在です。

AIが生成した曲を素材として使い、そこに独自の感性や技術を加えることで、従来以上に幅広い作品を生み出すことが可能になります。

初心者がAIを通じて音楽を始める一方で、プロはAIを活用して制作工程を効率化し、よりクリエイティブな部分に集中できるのです。

この変化は、音楽の楽しみ方を根本から広げました。

「自分には無理」と思っていた人でも、AIを使えば最初の一歩を踏み出せます。

一方でプロは、AIを駆使することで時間やコストの制約を超えた制作環境を手にしています。

こうした流れは、音楽制作を〝特別な人だけのもの〟から誰もが挑戦できる領域へと変えているのです。

また、SNSや動画配信の普及により、AIで作った曲が世界中に届けられるようになりました。

結果的に、初心者が作った曲がバズを生み、プロに劣らない影響力を持つケースも出てきています。

AIの力を借りて、創作の門戸は広がり、プロと初心者が同じステージで音楽を発信できる未来が訪れているのです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- AIの進化により、初心者でも直感的に音楽制作を始められる

- プロにとってもAIは制作効率を高めるパートナーとなっている

- 音楽制作が〝誰もが挑戦できる領域〟へと広がっている

- SNSや配信サービスにより、初心者でも大きな影響力を得られる

AIによって、音楽は一部の専門家だけのものではなく、全ての人に開かれた表現手段へと変貌しているのです。

AIを活用すれば、音楽はもう特別な人のものじゃないんです。

初心者もプロも一緒に楽しめる時代が来ていますよ!

Suno AIなどのツールを使って、楽器演奏・撮影不要でBGM動画を量産し、「仕組み」で収益を上げる方法を具体的に解説しています。

本業やスキルがなくても始められる副業モデルを知りたい人におすすめ。

音楽生成AIツールを使うメリットと注意点

音楽生成AIツールの登場は、従来の音楽制作における制約やハードルを大きく取り払いました。

専門知識がなくても、誰もが音楽を作れるという新しい可能性は、クリエイターにとっても初心者にとっても大きな魅力です。

さらに、短時間での楽曲制作、コスト削減、そして創作の幅を広げる効果まで、多くのメリットが存在します。

一方で、著作権や利用規約の確認を怠るとトラブルにつながる可能性もあるため、注意点を理解して活用することが欠かせません。

ここからは、具体的にメリットと注意点を掘り下げていきましょう。

専門知識なしで直感的に作曲できる自由

従来の音楽制作には、楽譜を読む力や作曲理論の理解が必要でした。

しかしAI音楽生成ツールを使えば、言葉やイメージを入力するだけでオリジナルの曲を作成できるようになりました。

楽器が弾けない人でも、まるで楽譜を扱うように直感的にメロディや伴奏を作れるのです。

「作曲は難しい」という心理的ハードルを下げ、誰でも始められる環境を整えたことは、大きな価値だといえます。

例えば、Suno AIでは歌詞を入力するだけで自然なボーカル曲が生成され、Udioは直感操作で日本語歌詞に対応できるのが特徴です。

これにより、従来は専門スキルを持つプロしかできなかった領域が、初心者や副業クリエイターにも開放されました。

直感的な操作性は、特に「まず1曲作ってみたい」という人にとって大きな追い風となります。

また、自由度の高いAIツールは、ひらめきを即座に形にできるため、創作の楽しさをより身近に感じさせてくれるのです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- AIツールで楽譜や作曲理論が不要になった

- 直感的に言葉やイメージから楽曲を生成できる

- 初心者でも簡単に1曲を完成できる環境が整った

- 創作の楽しさを誰でも味わえるようになった

音楽生成AIは、専門知識がなくても自分の表現を形にできる自由を与えてくれるのです。

短時間・低コストで高品質な楽曲を制作できる仕組み

AI音楽生成ツールの大きな魅力のひとつが、短時間かつ低コストで高品質な楽曲を制作できる点です。

従来は、プロの作曲家に依頼すると1曲あたり数十万円、制作期間も数週間から数か月かかるのが当たり前でした。

また、自分で制作しようとすれば、パソコンやDAWソフト、マイクやインターフェイスなどをそろえる必要があり、初期投資だけで数十万円を超えることも珍しくありませんでした。

しかし、AI音楽生成ツールでは、月額数千円程度のサブスクリプションで無制限に近い数の楽曲を作ることができます。

さらに、生成スピードも圧倒的です。入力から数秒〜数分で曲が完成するため、従来の制作工程を大幅に短縮できます。

これにより、アイデアが浮かんだ瞬間に楽曲を形にでき、創作のモチベーションを途切れさせません。

特にYouTubeやSNSなど、スピード感が重視されるクリエイティブ現場では大きな武器になります。

また、BGMやジングルなど、従来はフリー音源を使うしかなかった部分にも、自作の曲を当てはめられるようになりました。

これにより、作品に完全オリジナルの音を吹き込むことが可能になり、差別化にもつながります。

コスト削減と時間短縮を同時に実現できる点は、副業クリエイターから企業まで幅広い層にとって非常に大きなメリットです。

さらに、テスト的に複数パターンの曲を瞬時に生成し、用途に合わせて選べるため、従来よりも柔軟で効率的な制作フローを実現できます。

ここまでを整理すると次の通りです。

- プロ依頼や機材購入と比べて圧倒的に低コスト

- 数秒〜数分で楽曲が完成し制作期間を短縮

- フリー音源ではなくオリジナル曲を利用できる

- 複数パターンを瞬時に生成し、最適なものを選択可能

AI音楽生成ツールは、コストと時間の壁を取り払い、誰もが効率的に高品質な音楽を手に入れられる仕組みを提供しているのです。

創作の幅を広げる〝音〟の力と相乗効果

音楽は目に見えない表現ですが、その存在は作品全体に大きな影響を与えます。

映像や文章、イラストといった他の表現に音を組み合わせることで一気に世界観が広がるのです。

例えば、YouTube動画やSNS投稿にオリジナルのBGMを加えるだけで、視聴者の没入感や作品の完成度が格段に向上します。

また、ゲームやアプリでは、環境音やループ音楽を差し込むことでプレイ体験をより自然で臨場感のあるものに変えられます。

AI音楽生成ツールは、そうした「音による付加価値」を簡単に実現できるのが強みです。

さらに近年では、画像生成や動画生成とAI音楽を組み合わせ、一人のクリエイターが総合的な作品を作り上げるケースも増えています。

例えば、生成AIで描いたイラストを動画化し、そこに自作の音楽をつけることで、ミュージックビデオのような新しい作品を制作できます。

この相乗効果により、従来ならチームで取り組む必要があった領域を、個人がスピーディーに形にできるようになりました。

また、作品ごとにオリジナル音源を加えることで、フリー素材との差別化も可能になります。

オリジナルの音楽があることで、作品に一貫性と個性が生まれ、ブランド構築にもつながるのです。

このように、AI音楽生成は単なる楽曲制作にとどまらず、クリエイティブ全体を拡張する力を持っています。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 音が加わることで作品全体の完成度や没入感が高まる

- ゲームやアプリでは臨場感を強化する効果がある

- 画像・動画生成と組み合わせて新しい表現が可能

- オリジナル音源により差別化やブランド構築につながる

AI音楽は、創作の幅を広げる〝音〟の力を通じて、他の表現と結びつき新たな可能性を切り開いているのです。

著作権・利用規約・ライセンス制限に注意するポイント

AI音楽生成ツールを活用する上で、必ず理解しておくべきなのが著作権やライセンスの問題です。

生成された曲が自由に使えるとは限らず、商用利用の可否や配信可能範囲はサービスごとに異なるため注意が必要です。

多くのツールでは、無料プランだと商用利用が認められていなかったり、有料プランの中でも利用範囲が細かく区切られているケースがあります。

例えば、SNS投稿には使えても、SpotifyやApple Musicで収益化するには上位プランへの加入が必須となることがあります。

また、ボーカル生成に関してはライセンス制限が設けられている場合が多く、生成された歌声の権利が完全に自分に帰属しないケースもあります。

入力したプロンプトやデータによっては、既存の著作物に似てしまうリスクもあるため、権利侵害を防ぐためのチェックも欠かせません。

さらに、利用規約は随時更新されることがあるため、定期的に確認する姿勢も求められます。

特に商用利用を前提とする場合は、「どの範囲でどんな利用が認められているか」を事前に把握しておくことが重要です。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 無料プランでは商用利用できないケースが多い

- 有料プランでも利用範囲は細かく分かれている

- ボーカル生成にはライセンス制限が存在する

- プロンプト次第で著作権侵害リスクが生じる可能性がある

- 利用規約は随時更新されるため定期的な確認が必要

AI音楽を安心して活用するためには、著作権・利用規約・ライセンス制限を正しく理解し、ルールを守って使うことが不可欠です。

商用利用を考えているなら、必ず利用規約やライセンスを確認してからにしましょう!思わぬトラブルを防げますよ。

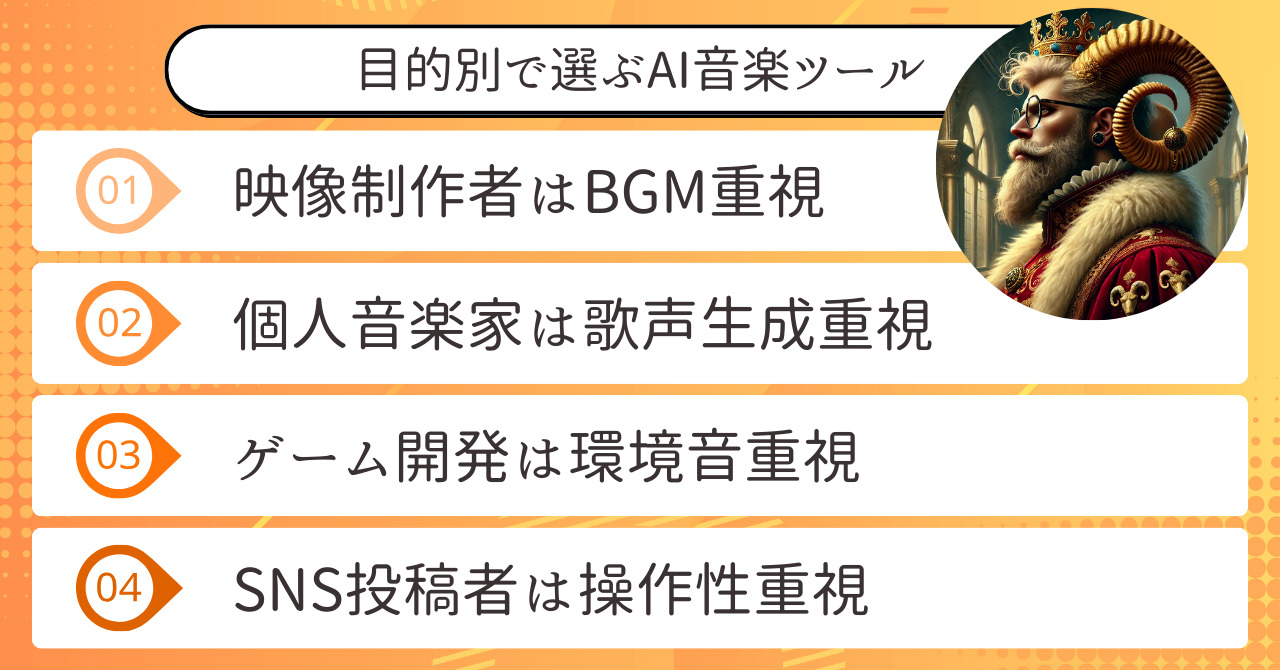

用途別|音楽生成AIツールの選び方ガイド

音楽生成AIツールには数多くの種類がありますが、利用する目的や立場によって最適な選択肢は異なります。

YouTuberや映像制作者、個人ミュージシャン、ゲーム開発者、SNSクリエイターなど、それぞれの活動に合わせた特徴的なツールを選ぶことで、より効率的で効果的に活用できます。

ここからは、代表的な4つの用途別におすすめの選び方を解説していきます。

YouTuber/映像制作者向け:BGMに強く商用利用可能なツール

YouTubeや映像作品にとって、BGMは作品全体の雰囲気を決める重要な要素です。

音楽生成AIを使えば、動画ごとに最適な雰囲気やテンポの楽曲を短時間で自動生成できます。

特におすすめなのが、商用利用が可能で、著作権処理がクリアなBGM特化型ツールです。

たとえばSoundrawは、プロデューサーが制作したデータを学習に使っているため、解約後でもダウンロード済みの曲を安心して利用できます。

また、AIVAのように映画やゲーム音楽を得意とするツールは、映像に迫力を与えるシーンで効果を発揮します。

これらを活用することで、フリー音源に頼らずオリジナルの世界観を持った動画制作が可能になります。

さらに、商用利用に対応しているため、収益化チャンネルでも安心して使える点は大きなメリットです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- BGMは動画の雰囲気を大きく左右する要素

- 商用利用可能なツールを選ぶことで収益化も安心

- Soundrawは解約後も利用可能、AIVAは映像音楽に強い

- フリー音源に頼らずオリジナル性を高められる

YouTuberや映像制作者は、BGM特化型かつ商用利用対応のAIツールを選ぶことで作品の完成度を一段と高められます。

個人ミュージシャン向け:ボーカル生成と編集性に優れたツール

個人で活動するミュージシャンやアーティスト志望者にとって、ボーカル生成や編集機能に強いツールは非常に役立ちます。

従来は、作曲に加えてレコーディングや編曲の環境を整えるために、多くの機材やソフトが必要でした。

しかしAI音楽生成ツールを使えば、メロディー作成からボーカル生成、編曲までを一括で行えるため、制作のハードルが大きく下がります。

代表的な例としてSuno AIは、歌詞を入力するだけで自然なボーカル付き楽曲を生成できます。

また、Udioは日本語のイントネーションや発音精度に優れ、ボーカロイド的な質感をより自然に仕上げられるのが特徴です。

さらに、Riffusionのような編集性の高いツールを活用すれば、ドラムや楽器パートを差し替えたり、ジャンルを変えたりと、細かな調整も可能です。

これにより、オリジナル楽曲を持ちたい個人ミュージシャンが、低コストかつ短期間で自分だけの音楽を完成させられる環境が整いました。

実際に、学生バンドがAI生成曲を土台にしてアレンジを加え、ライブ用のオリジナル曲を制作する事例も増えています。

このように、AIは単なる自動作曲ツールではなく、個人のクリエイティブを拡張する相棒となりつつあるのです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- ボーカル生成や編曲機能が個人ミュージシャンに最適

- Suno AIは自然な歌声付き楽曲を自動生成

- Udioは日本語対応が強く自然なボーカル生成に優れる

- Riffusionは細かな楽器編集やジャンル変更に対応

AI音楽ツールは、個人が自分だけのオリジナル曲を生み出すための強力なサポート役になっています。

ゲーム・アプリ開発者向け:ループ音源や環境音に特化したツール

ゲームやアプリの世界観を強化するうえで欠かせないのが、ループ音源や環境音の活用です。

プレイヤーが長時間接するゲームBGMや、没入感を生み出す効果音は、作品の印象を大きく左右する要素となります。

AI音楽生成ツールを使えば、こうした音を短時間で大量に生成でき、シーンに合わせた調整も容易です。

代表的なツールとしてMubertは、ループ音源やアンビエント系の楽曲生成を得意とし、背景BGMに最適です。

また、AIVAはクラシックや壮大なオーケストラ風楽曲に強く、映画的な演出を求めるゲーム開発にも活用できます。

さらに、画像や映像をアップロードして音楽を生成できるツールもあり、ビジュアルと音を連動させた演出が可能です。

これにより、環境音やシーンごとの音楽を簡単に差し替えることができ、プレイヤー体験をより豊かにできます。

従来は高額な音源ライブラリを購入したり、作曲家に依頼したりする必要がありましたが、AIツールによって低コストで高品質なBGMを継続的に供給できるようになりました。

また、ゲームやアプリの特性上「音のループ」は非常に重要です。

AIツールでは無限ループ前提の楽曲生成も可能で、シームレスで自然な体験を提供できます。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- ループ音源や環境音はゲームやアプリの没入感を高める

- MubertはループBGM生成に強みを持つ

- AIVAは壮大なオーケストラ風音楽で演出に活用可能

- AIなら低コストでシームレスなBGMを継続的に制作できる

AI音楽生成ツールは、ゲームやアプリの体験価値を高める「音の土台」として欠かせない存在になりつつあります。

SNSクリエイター向け:収益化に直結する簡単操作型ツール

SNSで活動するクリエイターにとって重要なのは、スピード感と収益化のしやすさです。

日々投稿されるコンテンツの中で目立つためには、音楽を活用した動画や投稿の質を高める必要があります。

AI音楽生成ツールは、直感的な操作で数分以内に楽曲を完成できるため、SNSの高速な投稿サイクルに最適です。

特におすすめなのは、Suno AIやUdio、そしてRiffusionといった、初心者でも扱いやすいツール群です。

Sunoは歌詞から自然なボーカル曲を生成でき、バズを狙ったショート動画にも活用可能。

Udioは日本語歌詞への対応力が強く、国内クリエイターにとって扱いやすい点が魅力です。

Riffusionは楽器やジャンルを細かく調整できるため、SNSに合わせた独自の雰囲気を持つ楽曲を作りやすい特徴があります。

また、これらのツールは無料プランから試せるものが多いため、低コストで収益化を目指せるのも大きな利点です。

収益化の流れとしては、生成した楽曲をSNSに投稿し、その後ストリーミング配信やコンテンツ販売に展開するのが一般的です。

このように、SNSクリエイターはAI音楽生成を活用することで、作業効率を高めながら個性ある作品を量産し、結果的にフォロワー拡大や収益化につなげることができます。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- SNSはスピード感と収益化のしやすさが重要

- 直感操作で数分以内に曲を生成できるAIツールが最適

- Suno・Udio・Riffusionは初心者でも使いやすい代表例

- 無料プランから試せるため低コストで収益化を狙える

簡単操作で高品質な音楽を生み出せるAIは、SNSクリエイターの収益化を加速させる武器になるのです。

AI音楽ツールを使えば、投稿の幅も広がるし収益化も近づきます!

初心者でもすぐ挑戦できますよ。

AI音楽副業が他の生成AI(文章・画像など)と比べてどの点で強みがあるか、初期コスト・収益性・拡張性など複数の評価軸で比較。

用途別にどれが自分に合っているかを見極めたい人に有用です。

4. 【2025年最新版】おすすめ音楽生成AIツール14選

ここからは、2025年最新のおすすめ音楽生成AIツール14選を紹介します。

初心者からプロまで幅広く活用できるツールを網羅し、それぞれの特徴や強みに注目しました。

映像制作やゲーム開発、SNSでの収益化など、利用シーンに応じて最適なサービスを選べるように整理しています。

Soundraw|直感UIで映像向けBGMが秒速で完成

Soundrawは、映像制作の現場で高い評価を得ている音楽生成AIです。

直感的なUIでジャンルや雰囲気を指定するだけで、秒速で映像向けBGMを生成できます。

AIの学習データには自社プロデューサーが制作・録音した楽曲のみを使用しており、品質面で信頼性が高いのも特徴です。

さらに、Soundrawを解約した後でもダウンロード済みの楽曲は永久に使用可能である点は、他のサービスにはない大きな安心材料です。

利用プランはクリエイタープランとアーティストプランに分かれており、有料プランに加入すれば商用利用も可能。

さらに上位プランでは、SpotifyやApple Musicといったストリーミングサービスでの配信収益化まで対応できます。

動画編集者やYouTuberにとって、著作権リスクのない高品質なBGMをすぐに手に入れられる点は非常に大きな魅力です。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 直感UIでジャンルや雰囲気を選ぶだけでBGMを生成

- 自社制作の楽曲データを学習に使用して品質を担保

- 解約後もダウンロード済み楽曲は永久利用可能

- 商用利用や配信収益化に対応する有料プランを提供

Soundrawは、スピードと品質、商用利用の安心感を兼ね備えたBGM生成特化のAIツールです。

AIVA|映画やゲーム音楽に特化した本格AI作曲家

AIVAは、映画やゲーム向けの壮大なサウンドトラックやクラシック風楽曲の生成に特化した音楽生成AIです。

バッハやベートーヴェンといった著名作曲家のスタイルを学習しており、オーケストラやシネマティックな楽曲を得意とする点が最大の特徴です。

映像演出に迫力を与える重厚なサウンドを短時間で制作できるため、映画制作者やゲーム開発者にとって強力な武器となります。

また、商用ライセンスが用意されており、生成した楽曲の著作権は永続的にユーザー自身に帰属します。

単なる利用許可にとどまらず、ユーザーが原作者として権利を持てる仕組みは、他のツールにはない大きな魅力です。

そのため、自分だけの完全オリジナル曲として公開・販売することも可能になります。

さらに、AIVAはクラシック以外にも幅広いジャンルに対応しており、カジュアルな映像BGMから本格的なサウンドトラックまで柔軟に活用できます。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 映画やゲーム向けの壮大な楽曲制作に特化

- 著名作曲家のスタイルを学習し高品質なクラシック風楽曲を生成

- 生成した楽曲の著作権がユーザーに帰属

- 映像BGMから本格サウンドトラックまで幅広く対応

AIVAは、映画やゲームの演出に欠かせない重厚な音楽を自分の作品として生み出せる本格派AI作曲家です。

Suno AI|歌詞からボーカル付き楽曲を自動生成

Suno AIは、世界中で最も利用されている音楽生成AIのひとつで、歌詞を入力するだけでボーカル付きのオリジナル楽曲を自動生成できるのが特徴です。

初心者でも数分で完成度の高い曲を作れるため、SNS投稿やYouTubeでの音楽配信を始めたい人に最適です。

プロのクリエイターにとっても、アイデアスケッチや仮歌制作などの制作工程を短縮するツールとして活用されています。

また、SunoはアメリカのオンラインDAW企業を買収しており、今後は作曲から編曲・編集まで一括で行えるプラットフォームへ進化する見込みです。

これにより、従来は別々のソフトを使っていた作業を、すべてSuno上で完結できるようになる可能性があります。

高品質なボーカル生成はもちろん、ジャンルや雰囲気を指定して柔軟に曲作りができる点も大きな強みです。

将来的には、プロレベルの楽曲制作を誰もが手軽に行える「音楽制作の一元化」を実現するポジションを担うでしょう。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 歌詞を入力するだけでボーカル付き楽曲を自動生成

- 初心者でも数分で完成度の高い楽曲を作成可能

- プロにとっても仮歌やアイデア制作の効率化に役立つ

- 将来的には作曲〜編集を一括で行える統合プラットフォーム化が進む

Suno AIは、誰でも本格的な楽曲を短時間で作れる未来型の音楽生成ツールです。

Udio|自然な日本語対応。感情豊かな歌声生成に強み

Udioは、数ある音楽生成AIの中でも日本語歌詞の自然な表現に特化している点が大きな特徴です。

英語主体のAI音楽ツールが多い中、Udioはイントネーションや発音の精度が高く、日本語の歌詞でも違和感のないボーカル生成が可能です。

そのため、国内のクリエイターやボーカロイド文化に親しんでいるユーザーに特に支持されています。

また、感情表現の豊かさにも強みがあり、喜び・切なさ・力強さなどを歌声で伝えられるため、物語性のある楽曲制作に向いています。

操作性はシンプルで、歌詞と音楽スタイルを入力するだけで楽曲が完成。

初心者でも使いやすい一方で、プロが仮歌やデモ制作に使うケースも多く、幅広い層に対応できるバランスの良さが魅力です。

さらに、生成した楽曲は高音質で即利用可能なため、SNS投稿や配信コンテンツへの即活用にも適しています。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 日本語歌詞への対応力が高く自然な発音が可能

- 感情表現に優れたボーカル生成ができる

- 初心者からプロまで使いやすい直感的な操作性

- SNSや配信コンテンツにすぐ使える高音質出力

Udioは、日本語の歌声を自然かつ感情豊かに表現できる希少な音楽生成AIです。

Boomy|SNS発の音楽で収益化。即公開&共有可能

Boomyは、SNSと連携して音楽を公開・共有し、収益化まで直結できる点に強みを持つ音楽生成AIです。

操作は非常にシンプルで、数分で楽曲を生成でき、そのままSpotifyやTikTokなどに配信可能。

特にSNS世代のユーザーにとっては、自分の曲を即座に世界に届けられるスピード感が魅力です。

無料プランでも基本的な楽曲生成ができ、有料プランに移行することで収益化や配信展開が解禁されます。

これにより、音楽経験のない初心者でも気軽に楽曲を投稿し、再生数に応じた報酬を得ることが可能です。

また、プラットフォーム内で他のクリエイターの楽曲を視聴したり、自分の作品を共有してフィードバックを受けるなど、コミュニティ要素も充実しています。

結果として、音楽制作だけでなく配信から収益化までを一貫して支援するエコシステムが形成されているのです。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- SNSと連携して即座に楽曲公開・共有が可能

- 無料プランで作曲可能、有料プランで収益化対応

- SpotifyやTikTokなど主要プラットフォームに配信可能

- コミュニティ要素で作品共有やフィードバックが得られる

Boomyは、SNS発信型クリエイターが手軽に音楽活動と収益化を両立できる画期的なAIツールです。

Amper Music|商用BGMが即作成できるシンプル設計

Amper Musicは、商用利用可能なBGMを素早く生成できるシンプルな設計が特徴のAI音楽ツールです。

操作は非常に直感的で、ジャンルや楽器、テンポを指定するだけで即座に楽曲を作成できます。

複雑な設定が不要なため、映像編集者や広告制作者など「すぐに使える音楽」が欲しい人に特に向いています。

さらに、著作権フリーで利用できるため、安心して商用プロジェクトに組み込める点も大きなメリットです。

また、API提携に対応しているため、アプリやサービスに組み込み、独自のカスタマイズ音楽生成を行うことも可能です。

広告用動画や企業プレゼン、ゲーム内BGMなど、幅広い場面で即戦力になるサービスと言えるでしょう。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- ジャンルや楽器を選ぶだけで即BGMを生成

- 著作権フリーで商用利用に安心して使える

- API連携でアプリやサービスに組み込み可能

- 映像編集・広告制作・ゲームBGMなど幅広く対応

Amper Musicは、手間をかけずに商用BGMを用意したい人に最適なシンプル設計のAI音楽ツールです。

Beatoven AI|動画向けBGMをテキスト入力で即生成

Beatoven AIは、テキストを入力するだけで動画に合ったBGMを自動生成できる革新的な音楽生成AIです。

ユーザーは「感情タグ」や「ジャンル」を指定するだけで、その雰囲気に沿った音楽が生成されます。

動画そのものをアップロードして解析させることも可能で、映像の色調や展開に合わせたBGMを自動で作成できます。

これにより、シーンごとの調整を手作業で行う必要がなくなり、編集時間を大幅に短縮できます。

また、生成された楽曲は細かくジャンルやテンポを調整できるため、プロの映像クリエイターが求めるクオリティにも対応可能です。

特に広告動画やYouTube、プレゼン用コンテンツなど「限られた時間で高品質なBGMを求める場面」に強みを発揮します。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- テキスト入力だけでBGMを自動生成

- 動画を解析して映像に合わせた楽曲を生成可能

- ジャンルやテンポを細かく調整できる柔軟性

- 広告・YouTube・プレゼン用コンテンツに最適

Beatoven AIは、動画制作者にとって「時間短縮」と「高品質BGM」の両立を可能にする実用的なAIツールです。

CREEVO|歌詞を入れるだけで曲と譜面を自動生成

CREEVOは、歌詞を入力するだけで自動的にメロディーと楽譜を生成できる、日本発のAI作曲プロジェクトです。

京都大学が開発・運営しており、研究色の強いサービスながら、登録不要で気軽に試せるという使いやすさが魅力です。

生成された楽曲はすべてパブリックドメイン扱いとなり、著作権が存在しないため、自由に利用できます。

そのため、教育現場や趣味での音楽活動、実験的な制作にも活用しやすい環境が整っています。

さらに、譜面が同時に生成されることで、演奏者がそのまま演奏に活用できる点もユニークです。

営利目的のサービスではなく、利用者のデータを基にAIの作曲能力を向上させる研究的な側面も持っています。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 歌詞を入力するだけで曲と譜面を同時生成

- 登録不要で誰でも気軽に利用可能

- 生成楽曲はパブリックドメインで自由利用できる

- 教育・研究・趣味など幅広い活用が可能

CREEVOは、誰でも自由に音楽を試せる開かれたAI作曲ツールであり、特に教育や研究分野での活用に期待されています。

Ecrett Music(旧Soundraw)|手軽で直感的な生成プロセス

Ecrett Music(旧Soundraw)は、初心者でも直感的に扱えるシンプルな音楽生成AIです。

ユーザーはジャンルやシーン、楽器を選ぶだけで、自動的に最適な音楽が生成されます。

難しい設定や音楽理論の知識が不要で、数クリックで高品質なBGMを完成させられるのが魅力です。

特に動画制作者やゲーム開発者にとっては、短時間で必要な音楽を用意できる効率性が大きなメリットになります。

さらに、有料プランを利用すれば商用利用も可能で、広告やプロジェクト制作にも安心して導入できます。

「Soundraw」からリブランディングした経緯もあり、より幅広いユーザーに親しみやすいサービスとして発展しています。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- ジャンルやシーンを選ぶだけで自動生成

- 初心者でも扱いやすい直感的な操作性

- 商用利用可能な有料プランを提供

- 動画・ゲーム制作に適した効率的なBGM生成

Ecrett Musicは、誰でも気軽に使える「即戦力BGM生成ツール」として幅広い分野で利用されています。

Mubert|ループ音源やアンビエントが得意な生成AI

Mubertは、ループ音源やアンビエントミュージックの生成に特化したAI音楽ツールです。

動画やゲーム、アプリのBGMとして長時間利用できる無限ループの音楽を自動生成できるため、途切れない自然なサウンド体験を提供します。

また、環境音に近い雰囲気を作り出せる点も特徴で、雨音や川のせせらぎ、都市の雑踏といった没入感を高める音作りに強みを持っています。

さらに、画像や映像をアップロードして、それに合った音楽を生成できる機能もあり、ビジュアルとの一体感を重視する制作に適しています。

従来は1曲ごとの区切りで管理されていたBGMも、Mubertを使えばシームレスにループできるため、YouTubeや配信サービス向けの長時間BGMとして重宝されています。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- ループ音源やアンビエント生成を得意とする

- 環境音ベースで没入感を演出可能

- 画像や映像に合わせた音楽生成機能を搭載

- YouTubeや配信向け長時間BGMに最適

Mubertは、途切れのないループ音源や環境音を求めるクリエイターに最適なAI音楽生成ツールです。

TopMediai|注目の新興AI。多言語・多ジャンル対応

TopMediaiは、多言語・多ジャンルに対応した注目の新興音楽生成AIです。

音楽生成に加え、AIカバー、音声読み上げ、動画翻訳など、複数の機能を統合して提供している点がユニークです。

特に日本語を含む多言語対応をしているため、海外発信やグローバル展開を視野に入れるクリエイターにとって有効な選択肢となります。

また、画像をアップロードするとそれに合わせた楽曲を生成する機能もあり、ビジュアル演出と音楽を組み合わせた制作が可能です。

さらに、曲に合わせてキャラクターの口の動きを自動調整する「リップシンク機能」まで備えており、ミュージックビデオ制作にも活用できます。

料金面では、月額1,000円程度で利用でき、低コストで多機能を試せる初心者向けサービスとして人気を集めています。

まだ発展途上ではあるものの、幅広いクリエイティブを一括でサポートするポテンシャルを秘めている点が強みです。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 音楽生成に加えてAIカバー・音声読み上げ・動画翻訳を搭載

- 日本語を含む多言語対応でグローバル展開に有効

- 画像連動やリップシンク機能で映像制作に対応

- 月額1,000円程度で低コストかつ多機能を利用可能

TopMediaiは、多機能かつ低価格で幅広い用途に応える新世代の音楽生成AIです。

Riffusion|〝音の画像〟から生成する異次元のサウンド体験

Riffusionは、音を「画像」として扱い、そこから楽曲を生成する独自手法を採用した革新的なAIツールです。

従来のテキスト入力型とは異なり、音のスペクトログラムを生成し、それを変換して新しいサウンドを作り出す仕組みを持っています。

これにより、通常の作曲プロセスでは思いつかないような実験的で未来的な楽曲を制作することができます。

さらに、対話形式での操作にも対応しており、「ジャンルを変更したい」「ドラムを追加したい」といった指示を出すことで、柔軟に音を調整できます。

鼻歌や録音データから楽曲を生成する機能も備えており、アイデアを即座に形にできる点もユニークです。

現在は招待制やウェイトリスト制での利用が中心ですが、クリエイターからの注目度は高く、「未来の音楽制作」を先取りできる存在として話題になっています。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 音を画像(スペクトログラム)として扱い楽曲生成

- 対話形式で楽器追加やジャンル変更が可能

- 鼻歌や録音データから曲を生成できる柔軟性

- 招待制ながら「未来型音楽制作」として注目度が高い

Riffusionは、従来の常識を超えた「音の画像生成」によって異次元のサウンド体験を提供する次世代ツールです。

MuseNet / Jukebox|OpenAI開発の大規模音楽モデル

MuseNetとJukeboxは、OpenAIが開発した大規模音楽生成モデルであり、研究用途や実験的なクリエイションに強みを持ちます。

MuseNetは最大10種類以上の楽器を組み合わせ、クラシックからポップスまで幅広いジャンルを融合させた楽曲を生成可能です。

一方でJukeboxは、歌声や歌詞まで含めたフル楽曲を生成できる点が特徴で、著名アーティストのスタイルを模倣した楽曲も作成できます。

ただし、これらは一般ユーザー向けの商用サービスとしては提供されておらず、主に研究者や開発者が実験的に利用する段階にとどまっています。

利用のハードルは高いものの、AIによる大規模音楽生成の可能性を最も早く示した存在として、音楽AIの先駆的モデルと評価されています。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- OpenAIが開発した先駆的な大規模音楽モデル

- MuseNetは複数楽器・多ジャンルを融合可能

- Jukeboxは歌声や歌詞を含む楽曲生成に対応

- 現状は研究・実験利用が中心で一般公開は限定的

MuseNetとJukeboxは、AI音楽の未来を切り拓いた研究モデルとして位置づけられる存在です。

MusicGen / MusicLM(Google系)|テキスト→音楽の次世代系AI

MusicGenとMusicLMは、テキスト入力から直接音楽を生成する次世代型AIとして注目されているモデルです。

MusicGenはMeta(旧Facebook)が開発し、オープンソースとして公開されているため、誰でも無料で試せるのが特徴です。

一方でMusicLMはGoogleが開発した研究モデルで、文章の内容や情景描写をもとに音楽を自動生成する仕組みを持っています。

例えば「静かな夜の森をイメージしたアンビエント音楽」といった指示を与えると、その雰囲気に沿ったサウンドを生み出せます。

現状は試験公開や研究段階にとどまっており、一般ユーザーが商用利用するには制限がある点には注意が必要です。

しかし、テキストから直接音楽を作り出す発想は革新的であり、「AIが文章を読んで音を奏でる時代」を先取りする技術と言えます。

今後の発展によっては、商用サービスとして大きく普及する可能性も高いでしょう。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- MusicGenはMeta開発の無料オープンソースモデル

- MusicLMはGoogle開発の研究モデルで情景描写から音楽を生成

- テキスト入力だけで雰囲気に沿った音楽を作れる

- 現状は試験公開段階で商用利用には制限あり

MusicGenとMusicLMは、テキストから直接音楽を作るという新しい時代の扉を開く次世代AIです。

新しい技術に触れるときこそ柔軟な発想が大切です。

楽しみながら挑戦する姿勢が未来の可能性を広げてくれますよ!

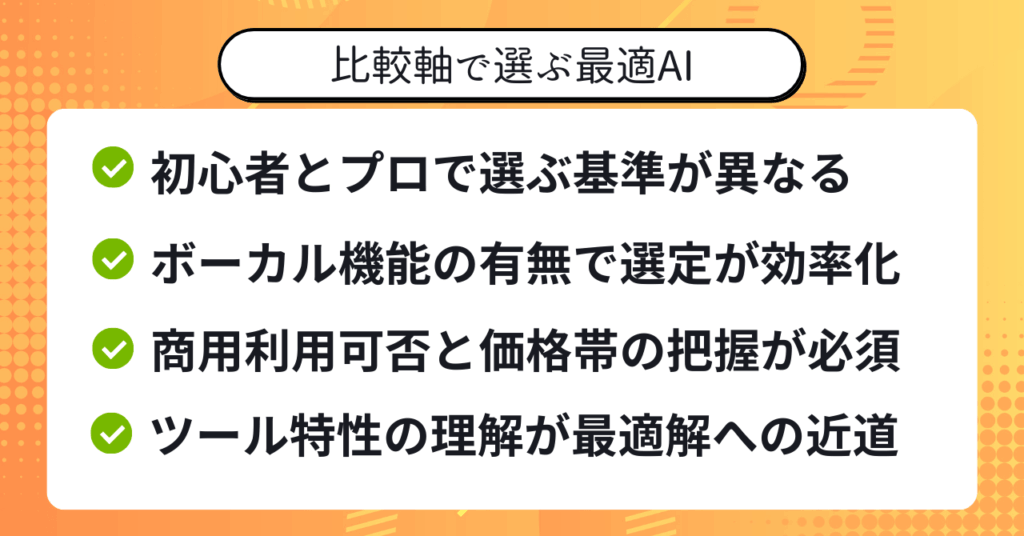

あなたに合った音楽生成AIはどれ?

最短で最適解にたどり着くには、目的に合わせて比較軸を絞って選ぶことが重要です。

初心者とプロでは求める操作性や編集の自由度が異なり、さらにボーカル生成の有無や商用利用可否、価格帯などの条件が意思決定を大きく左右するからです。

具体的には、SNSやYouTube向けの軽量な制作なら〝手軽さ〟重視で直感操作型を、映画・広告・アーティスト活動の本格制作なら〝自由度〟重視で高度編集型を選ぶとミスマッチが減ります。

あわせて、無料〜月額数千円の費用感、ボーカル機能の要否、商用ライセンスの範囲を並べて比較すると判断が速くなります。

つまり、「用途・機能・ライセンス・価格」の4軸で比較表を見ることが、あなたに最適な音楽生成AIを選ぶ近道なのです。

初心者向けとプロ向けの違いを整理する

音楽生成AIを選ぶ際には、初心者とプロで求める基準が大きく異なります。

初心者は「使いやすさ」と「学習コストの低さ」を重視すべきであり、プロは「編集機能」や「商用利用の自由度」を軸に判断する必要があります。

これは、利用者の目的や音楽に対する知識レベルが違うためです。

たとえば、初心者にとって複雑な操作や専門用語が多すぎると、挫折の原因になりやすいです。

直感的に操作できるUIや、数クリックで楽曲を完成できるシンプルさは、音楽経験がない人にとって大きな安心感につながります。

一方でプロは、すでに基礎知識や機材経験を持っているため、細かい設定やカスタマイズ性を求める傾向にあります。

具体例を挙げると、初心者には「Suno」や「Udio」のように、歌詞を入力するだけで楽曲が完成するツールが適しています。

これにより、音楽理論を学んでいなくても、自分だけの曲を生み出せる楽しさを体験できます。

逆にプロは「Riffusion」や「AIVA」のように、楽器ごとのアレンジや複雑なジャンル選択が可能なサービスを選び、作品の完成度を高めています。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 初心者は「直感的に操作できる簡単さ」を優先し、挫折を防ぐことが大切

- プロは「編集機能や商用利用の自由度」を重視し、制作の幅を広げる必要がある

- 目的や知識レベルに応じて、同じツールでも使い方や評価基準は大きく変わる

初心者とプロの違いを理解して選ぶことで、最適なAIツールに出会いやすくなります。

ボーカル生成の有無と用途別の選び方

音楽生成AIを比較する際、ボーカル機能の有無は選択を大きく左右する要素です。

結論として、ボーカルを必要とするかどうかを最初に決めることで、利用すべきツールの幅が一気に絞られます。

なぜなら、ボーカル付き楽曲を制作できるAIは、SNSやYouTubeでの発信、アーティスト活動の基盤作りに直結するからです。逆に、BGMや効果音などインストゥルメンタルを重視する場合は、必ずしもボーカル機能を持ったツールを選ぶ必要はありません。

具体的には、SunoやUdioは歌詞を入力するだけで自然な歌声付きの楽曲を生成できるため、シンガーソングライターや個人アーティストに最適です。

一方、SoundrawやMubertのようなBGM特化型は、映像制作者やゲーム開発者が背景音楽を短時間で作りたいときに有効です。

このパートで特に意識したいポイントは次の通りです。

- 歌声付きが必要な人は「ボーカル生成対応ツール」を選ぶと活動の幅が広がる

- 映像やゲーム用BGMなら「インストゥルメンタル特化型」が効率的で無駄がない

- 用途を明確にせず両方を求めると中途半端になり、制作効率が下がる

ボーカル生成の有無を最初に見極めることが、用途に合った最適なAI選びの第一歩となります。

商用利用の可否・価格帯を確認する重要性

音楽生成AIを選ぶとき、商用利用の可否と価格帯を確認することは欠かせません。

利用規約や料金プランを把握しないまま使うと、著作権トラブルや予想外のコスト増に直結するリスクがあります。

多くのAIツールは「無料プランでは商用利用不可」「有料プランでのみ収益化OK」といった条件を設けているからです。

表面的には無料でも、実際に作品を公開・販売する段階で制限に気づくケースは少なくありません。

具体例として、Soundrawでは無料プランで作曲は可能ですが、商用利用は有料プランに限定されています。

また、AIVAやSunoのように有料版であればSpotifyやApple Musicなどの配信にも対応できるツールもあります。

さらに月額料金も1,000円前後から数千円規模まで差があり、長期的に利用する場合はコストシミュレーションが重要です。

一度ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 無料プラン=商用不可が多く、収益化を考えるなら有料契約が必須

- 有料版は配信・販売の権利が明確で安心して利用できる

- 月額料金はツールごとに幅があるため、利用頻度とコストのバランス確認が必要

商用利用の可否と価格帯を事前に確認することで、安心して長期的に活用できる環境を整えられます。

特徴別に最適なツールを見極める方法

音楽生成AIを最大限に活かすには、ツールごとの特徴を理解して選ぶことが重要です。

結論として、「何を優先するか」を基準にすることで、数多くあるAIの中から自分に最適な一つを効率よく見極められます。

その理由は、各ツールには得意分野が明確に存在し、BGM向け・ボーカル生成特化・収益化サポート型など強みが異なるからです。

同じ「音楽生成AI」でも、目的に合わない選択をすると機能を十分に引き出せず、作業効率も下がってしまいます。

具体的には、映像やYouTubeのBGM制作なら「Soundraw」や「Mubert」、歌声を重視するなら「Suno」や「Udio」、高度な作曲体験を求めるなら「AIVA」や「Riffusion」が有力です。

また、Boomyのように配信や収益化と直結する設計を持つサービスもあり、クリエイターの目的に応じて選択肢が変わります。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- ツールごとの「得意分野」を把握して選ぶことが効率化の第一歩

- 目的に合わない選択は時間とコストの浪費につながる

- 収益化を視野に入れるなら配信対応やライセンス範囲まで確認する

特徴ごとに整理して見極めれば、自分の制作スタイルに最適なパートナーを迷わず選べます。

自分に合ったツールを選べる人ほど成長が早いんです。

焦らず一歩ずつ最適解を探していきましょう!

Suno AIを使い始める方向けに、基本操作からプロンプト改善、ジャンル別の生成ノウハウまで網羅。

初心者が「手軽さ」と「表現の自由度」の両立を図るために読むべき記事です。

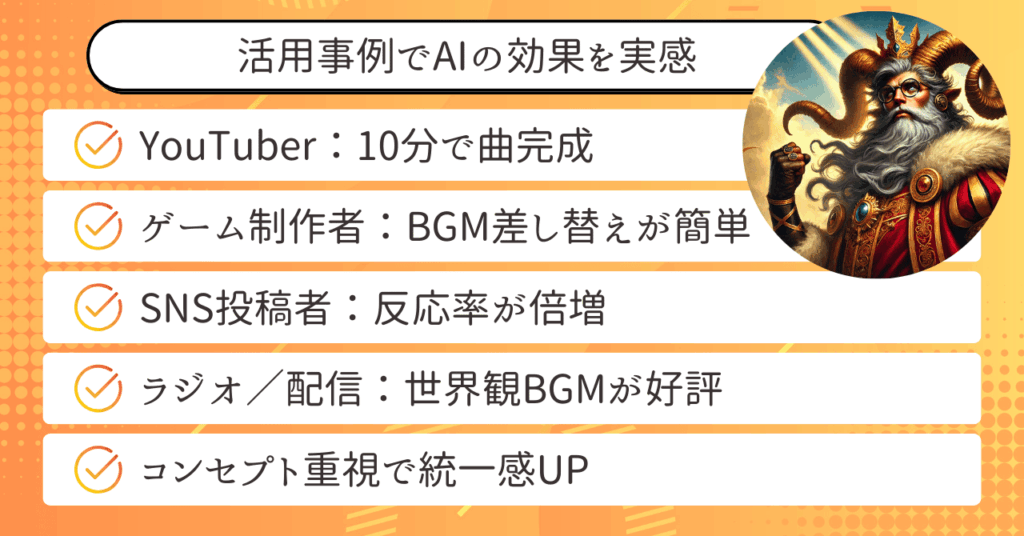

利用者の声と活用事例

音楽生成AIの本当の価値は、実際に利用している人々の声や活用事例から見えてきます。

ユーザーの体験談を知ることで、自分がどのようにAIを活用できるのか具体的なイメージを描けるようになります。

その理由は、AIツールの公式説明だけではわからない「使いやすさ」や「効果の実感」が、利用者の生の声に凝縮されているからです。

例えば、YouTuberがわずか10分で動画に合う楽曲を完成させたり、ゲーム制作者がBGMを手軽に差し替えて雰囲気を一新したりする事例があります。

さらにSNSクリエイターは投稿の反応率を向上させ、ラジオ番組ではオリジナルBGMが収録の質を高める効果を生んでいます。

つまり、活用事例を通じて「どんなシーンでAIが役立つか」を知ることが、読者自身の制作活動にどう取り入れるかのヒントとなるのです。

YouTuber:10分で動画に合う曲を完成

YouTuberにとって、動画の世界観に合った音楽を素早く用意できるかどうかは大きな課題です。

音楽生成AIは「数クリック・数分」で動画用の楽曲を完成させられるため、編集効率を劇的に向上させます。

AIがあらかじめ学習したジャンルや雰囲気に基づき、シーンに即した楽曲を自動生成するからです。

これにより、従来のように著作権フリーの音源を探し回る必要がなくなり、制作フローが大幅に短縮されます。

あるYouTuberが「Suno」を使って10分以内にBGMを完成させ、そのまま動画編集に組み込んだケースがあります。

動画のテンポやテーマに合わせた曲が即座に手に入ることで、全体の統一感も高まり、視聴者から「映像と音楽がぴったり合っている」と高評価を受けました。

さらに、AIで生成した曲は差別化につながり、他のクリエイターとの差別要因としても機能しています。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 音源探しの時間を削減でき、動画編集に集中できる

- 映像に合ったBGMを短時間で作成でき、世界観を強化できる

- オリジナル性の高い音楽で他クリエイターとの差別化が可能になる

音楽生成AIは、YouTuberにとって「効率」と「オリジナリティ」を同時に手に入れるための強力な武器となります。

ゲーム制作者:背景BGMを手軽に差し替え可能に

ゲーム制作者にとって、シーンごとに適したBGMを用意できるかどうかは作品の没入感を左右する重要な要素です。

音楽生成AIを活用すれば、背景音楽の差し替えや新規作成を手軽かつ短時間で行うことが可能になります。

その理由は、AIがジャンルや雰囲気を指定するだけで環境音やループ音源を自動生成できるからです。

従来は作曲依頼やフリー素材の調達に時間を割いていたものが、AIなら数分で複数パターンを生成できるため、試行錯誤を繰り返しながら理想に近いBGMを見つけやすくなります。

インディーゲーム開発者が「Mubert」を利用し、ダンジョン・街・戦闘といった場面ごとに異なるBGMを即座に作成しました。

その結果、プレイ体験にメリハリが生まれ、少人数の制作体制でも高品質なサウンド設計が実現しています。

また、AIはループ処理にも強いため、長時間プレイしても違和感のない音楽を自然に提供できる点も大きな利点です。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- AIで複数パターンのBGMを即生成し、シーンごとに最適な曲を選べる

- 従来の作曲依頼や素材探しよりも圧倒的に短時間で効率的

- ループ音源や環境音も自然に作れるため長時間プレイに適している

音楽生成AIは、ゲーム制作の現場に「スピード」と「柔軟性」をもたらし、少人数でも質の高いサウンドデザインを可能にします。

SNSクリエイター:投稿の反応率が向上

SNSで成果を出したいクリエイターにとって、投稿の反応率を上げることは最優先の課題です。

音楽生成AIを使って投稿ごとにオリジナルBGMを添えることで、視聴者の印象が強まり反応率を高められます。

音楽は言葉以上に感情を刺激し、映像や画像のメッセージ性を補強する力があるからです。

あるインフルエンサーは「Boomy」で作成したオリジナル音源をリール動画に活用した結果、再生数が通常の2倍以上に伸び、フォロワー増加にもつながったと報告しています。

視聴者から「音楽の雰囲気が映像とマッチしている」とコメントを受けるなど、エンゲージメントの向上にも直結しました。

既存のフリー音源では埋もれてしまいがちですが、AIで生み出したオリジナル音楽は他投稿との差別化を実現します。

特にショート動画やストーリー投稿では、「音楽が流れるかどうか」で離脱率や視聴維持率に大きな差が出ることが確認されています。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- AI生成音楽は投稿の差別化につながり、他クリエイターとの差を生む

- 短尺動画やストーリーでのBGM活用は視聴維持率に直結する

- 独自の世界観を音で演出することでファン化が促進される

音楽生成AIは、SNSクリエイターにとって「反応率アップ」と「ファン作り」を同時に実現する頼れる相棒となります。

ラジオ番組や配信活動でのBGM活用事例

ラジオ番組や配信活動において、BGMは雰囲気を作り出す欠かせない要素です。

音楽生成AIを使えば、自分だけのオリジナルBGMを短時間で作成でき、番組や配信の個性を強く打ち出せます。

理由は、従来は既存のフリー音源に頼らざるを得なかった部分を、AIが番組や配信のテーマに合わせて音楽を生成できるからです。

これにより、著作権の心配を最小限にしつつ、ブランドイメージを高めるサウンド設計が可能になります。

埼玉で活動するラジオパーソナリティが、ヌンちゃまの提供する「ヌーントーン」を活用して番組BGMを作成しました。

その結果、毎回の収録で統一感が出て、リスナーから「音楽の雰囲気が番組に合っている」と好評を得たのです。

また、配信者がライブ配信でAI生成のBGMを流すことで、トーク中の無音時間を自然に埋め、視聴者の離脱を防ぐ事例もあります。

一度ここで重要なポイントを整理しましょう。

- AI生成BGMは番組や配信の「世界観づくり」に直結する

- 著作権リスクを減らし、安心して長期的に使える

- 無音時間を自然にカバーし、リスナーや視聴者の集中を維持できる

音楽生成AIは、ラジオや配信の「聞き心地」を整え、個性を際立たせるための強力なサポートツールです。

世界観コンセプトを決めて曲を生成する実践例

音楽生成AIは、ただ曲を作るだけでなく「世界観」を反映させることで真価を発揮します。

あらかじめコンセプトを設定してから曲を生成することで、作品全体に統一感が生まれ、伝えたいメッセージがより強く響きます。

音楽が映像や文章と並び、作品の印象を決定づける大きな要素だからです。

コンセプトを持たずに音楽を選ぶと、雰囲気がちぐはぐになり、受け手に伝わる印象も薄れてしまいます。

AIは入力するテーマやキーワードに応じて曲を変化させるため、世界観を具体的に提示することでアウトプットの質も大きく向上します。

あるクリエイターは「未来都市」「静かな夜明け」といったコンセプトを設定し、「Suno」で楽曲を生成しました。

その結果、映像・音楽・演出が一体となった統一感ある作品が完成し、視聴者から「作品の世界観に引き込まれる」と高評価を得ました。

さらに、SNS投稿やゲーム制作においても、AIに対して「悲しみ」「希望」といった感情を指定することで、表現したい雰囲気に寄り添った音楽を実現できます。

ここで押さえておきたいポイントは次の通りです。

- 世界観を設定してから音楽を生成することで作品に統一感が出る

- コンセプトを曖昧にすると雰囲気が合わず伝わりにくい作品になる

- AIはキーワード入力に応じて曲調を変化させるためテーマ設定が重要

世界観コンセプトを基盤に音楽を生成することで、作品は単なる「一要素」ではなく「全体を彩る表現力」を獲得できます。

音楽はただ流れるものではなく、世界観を形づくる力があります。

コンセプトを意識するだけで作品の完成度は一気に高まりますよ!

まとめ|効率・独自性・収益化を同時に叶えるのは音楽生成AI

音楽生成AIは、誰もが自由に音楽を生み出せる新しい創作のパートナーです。

本記事では、ツールのメリットや注意点、用途別の選び方から最新のおすすめ14選、さらにリアルな活用事例までを整理しました。

初心者にとっては直感操作で「音を楽しむ」入口となり、プロ志向のクリエイターにとっては商用利用や細かな編集まで支える実践的な選択肢となります。

一方で、著作権や利用規約の理解は避けられない大切なチェックポイントです。

安心して活用するためにも、サービスごとの条件を確認しながら進めましょう。

YouTubeやゲーム、SNS、ラジオといった現場での事例が示すように、AI音楽は作品の質を高め、収益化の可能性まで広げています。

「効率」「独自性」「収益化」、この3つを同時に叶える音楽生成AI。

あなたも自分の目的やコンセプトに合ったツールを選び、新しい音楽体験を今日から始めてみてください。

【音楽知識ゼロでも神曲が作れる】AI作曲GPTs「ヌントーン」徹底解説

ヌンちゃまさんが開発・執筆したBrain教材

「【音楽知識ゼロでも神曲が作れる】たった2つの質問でイメージをプロンプト化GPTs」

では、Suno V4.5のポテンシャルを120%引き出すプロンプト作成ツール「ヌントーン」の全貌が明かされています。

- たった2問でOK!GPTが生成する「プロンプトの設計図」

- プロ仕様のSuno曲を誰でも生み出せる「ヌントーン」の全貌

- ガチャから卒業!AIに「狙って作らせる」新しい作曲の形

- 音楽知識ゼロ・作曲経験ゼロでもプロクオリティになる理由

- GPTによる自動構築×Sunoの高性能で「一発当たり曲」が量産可能に

- 自分の世界観を音で表現するための作曲革命

- 動画ジャンル×人気音楽ジャンル100選で収益化導線も提示

- 配信・プロモーション・マネタイズまで全部つながる特典群

- 音楽Discord・裏ワザ・タイムライン作成ツールなど豪華6特典

- 制作だけじゃない!事業・VTuber・企業活用まで可能性無限

ヌンちゃまさんのXでは、AI音楽×YouTubeの基礎や最新トレンドが学べます。

まだフォローしていない方は、ぜひフォローして情報収集に活用してください。

ヌンちゃまさんのXアカウントはこちら