Brainメディア運営部です!

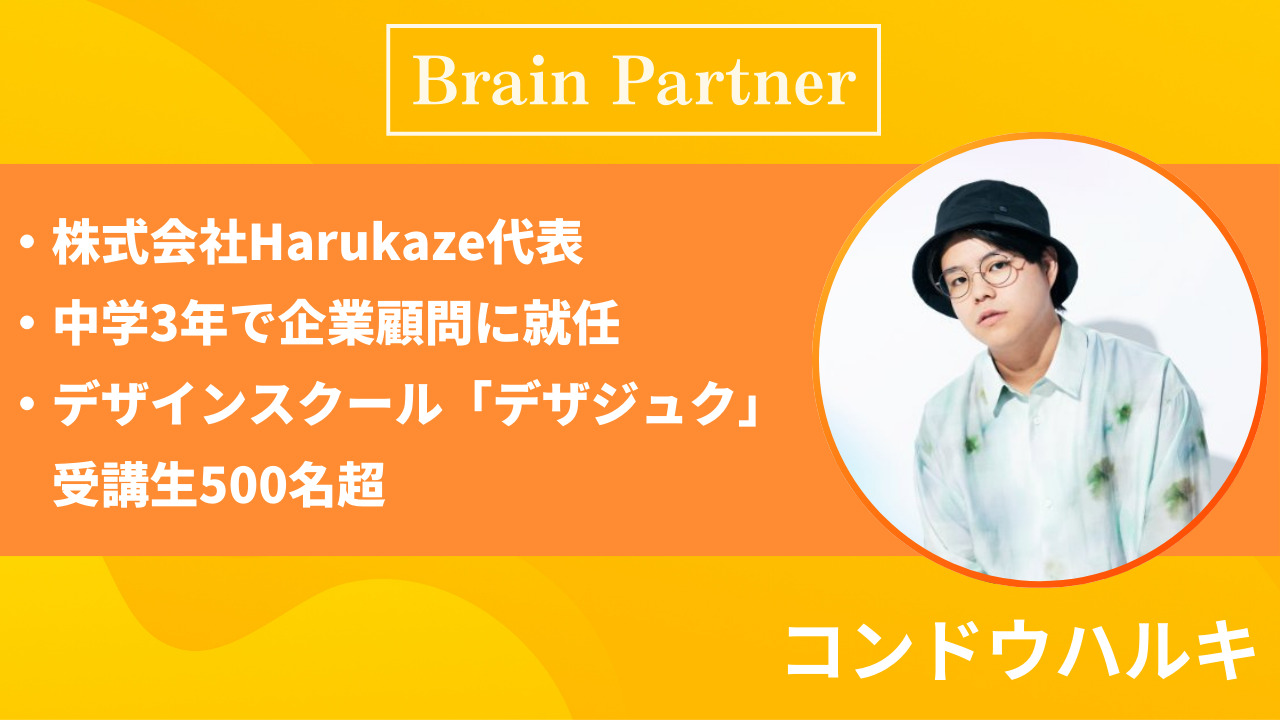

今回はコンドウハルキさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「スキルも実績もゼロの自分が、本当にプロデザイナーになれるのかな…?」

そんな不安を抱えている方にこそ、今回の記事を読んでいただきたいです。

結論から言えば、正しい手順を踏めば〝1か月以内〟に案件を受注できるレベルに到達できます。

なぜならデザインは、センスや才能だけで成り立つものではなく、色・文字・レイアウトといった〝再現可能な理論〟で習得できるスキルだからです。

さらに、プロが実際に使っているツールやテクニックは全体の一部に過ぎず、学ぶべき内容を絞れば効率的に成長できます。

たとえば、Adobe PhotoshopやIllustratorの機能のうち現場で必要とされるのは、わずか15%程度。

基礎を押さえ、最低限の機能を習得するだけで、十分に案件対応が可能になるのです。

また、学んだことをSNSで発信すれば、知識の定着だけでなく、信頼構築にもつながります。

「まだ未経験だけど、学びながら頑張っている人」という印象は、クライアントに安心感を与えます。

さらに、トレース練習を通じて既存デザインを再現し、ゼロから作品を生み出す経験を積めば、スキルは一気に実務レベルへ近づきます。

その上で、3枚ほどの作品をまとめたポートフォリオを作れば、営業をスタートする準備は整います。

営業はクラウドソーシングを通じての応募だけでなく、SNSを活用したアプローチも効果的です。

正しく準備を進めれば、来月には「プロデザイナー」として初案件を獲得している自分に出会えるはずです。

本記事では、スキルゼロからでも最短でプロを目指せる5つのステップを詳しく解説します。

読了後には、あなたが今日から何をすべきかが明確になり、自信を持って行動に移せるようになるでしょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

スキルゼロからプロデザイナーを目指すロードマップ

これからデザインを学ぼうと思っている方の多くが抱える悩みは〝本当に未経験からデザイナーになれるのか〟という不安です。

「センスがない自分には無理なのでは?」と考えてしまう人も少なくありません。

しかし、デザインは才能ではなく理論と反復練習で習得できる分野です。

基礎を押さえ、順序立てて学んでいけば、スキルゼロ・実績ゼロからでも十分にプロを目指すことができます。

この記事では、そのための具体的な5つのステップをわかりやすく解説していきます。

なぜ未経験からでもデザイナーになれるのか

まず最初に理解しておきたいのは、デザインは〝感覚的なセンス〟だけに依存する仕事ではないということです。

配色のルールや文字の使い方、レイアウトの原則といった基本知識は、誰でも学習を通じて身につけることができます。

たとえば「色の三原則」や「フォントの組み合わせ方」などは、世界中で体系化されているデザイン理論の一部です。

こうした理論を学び、実際に使ってみることで、自然とデザインの質は向上していきます。

つまり、最初からセンスがなくても、学習と練習によって確実に成長できるのです。

また、デザインの世界はスピード感のある実務が中心であり、常に新しいツールやトレンドが登場します。

そのため、経験が浅い人であっても、最新の情報を取り入れながら行動すれば、ベテランとの差を一気に縮めることも可能です。

SNSを活用して学習の過程を発信することは、スキルの定着だけでなく信頼構築にも直結します。

実際に未経験から始めた人の多くが、この方法で案件を獲得し、プロとしての道を切り開いています。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- デザインは理論を学ぶことで誰でも習得できる

- 最新ツールや情報を追うことで経験差を埋められる

- SNS発信が学習と信頼構築を同時に進める手段になる

最初の一歩は不安かもしれませんが、正しい学び方をすれば未経験からでもプロのデザイナーを目指すことができるのです。

必要なのは〝才能〟ではなく正しい学び方

多くの人が「才能がある人だけがデザイナーになれる」と誤解しています。

しかし実際には、デザインの上達に必要なのは生まれ持った才能ではなく、〝正しい学び方〟を知って実践することです。

学び方を間違えると、どれだけ時間をかけても成果は出にくくなります。

たとえば、ツールの全機能を無理に覚えたり、理論を飛ばしていきなり数だけこなしたりするのは非効率です。

重要度の高い部分に集中し、正しい順序で学ぶことこそが、最短で成長する秘訣です。

まずはデザインの基礎理論を学び、その後に主要ツールの必要最小限の機能を押さえる。

次に、優れた既存デザインをトレースすることで「理論が実際にどう使われているのか」を体感できます。

こうしたステップを踏めば、独学でも短期間で確実にスキルを伸ばせるのです。

さらに大切なのは、学んだことをアウトプットする環境を作ること。

SNSやブログで学習内容を発信すれば、記憶の定着はもちろん、「挑戦し続けている人」という信頼も得られます。

才能ではなく、正しい学習法と継続的な発信が成長のスピードを決める最大の要因なのです。

ここまでの話を整理すると次の通りです。

- 才能よりも学び方の正確さが成長を左右する

- 基礎理論→ツール→トレースの順序で学ぶのが効率的

- アウトプットを続けることで理解と信頼が深まる

才能に縛られる必要はなく、正しい学習法を続ければ誰でもプロデザイナーを目指せます。

最短でプロを目指すための5ステップの全体像

ここまでで、未経験でもデザイナーを目指せる理由と、才能に頼らない正しい学び方の重要性を確認しました。

では、実際にどのような流れで学べば〝最短ルート〟でプロを目指せるのでしょうか。

答えはシンプルで、5つのステップを順に踏むことです。

このステップを守るだけで、最短で実力を積み上げ、案件獲得まで一直線に進めます。

- 「デザイン基礎」を学び、色彩・文字・レイアウトのルールを理解する

- 「主要ツール」の操作方法を学び、現場で必要な最小限の機能をマスターする

- 「トレース練習」で既存デザインを再現することで、理論とツールを一体化させて理解する

- 「オリジナル制作」でゼロから作品を作ることで、実務に近い力を鍛えます。

- 「ポートフォリオ作成と営業」で学んだことを成果物にまとめ、案件獲得につなげる

ここで重要なのは、順序を守って実践すること。

いきなり営業から始めても信頼は得られませんし、ツールを覚えるだけでは実力は育ちません。

反対に、この5ステップを積み重ねれば、1か月以内に案件獲得できる水準に到達することも可能です。

ここまでの内容をシンプルに整理すると次の通りです。

- 学習は「基礎→ツール→トレース→制作→営業」の順で行う

- 順序を守ることで学習効果と実力が最大化する

- 5ステップ完了で案件獲得の準備が整う

回り道を避け、5ステップを忠実に実践することこそ、最短でプロデザイナーになるための鍵です。

才能に頼る必要はなく、正しい順序で学べば誰でもプロの舞台に立てるんです!

まずはデザイン基礎を固める

デザイン学習の最初の一歩は〝基礎理論の習得〟です。

ツール操作だけでは判断の根拠が育たず、応用力や再現性が身につきません。

具体的には、色彩バランス・タイポグラフィの階層・レイアウト原則といった共通ルールを理解すると、誰でも安定した品質を再現できます。

まとめると、基礎を固めるほど説明可能なデザインになり、実務でも信頼される成果が出せます。

デザインはセンスではなく理論で習得できる

デザインはセンスではありません。理論と反復で誰でも習得できます。

現場で求められるのが「感覚」ではなく、配色・文字・余白などの選択を〝言語化できる根拠〟だからです。

具体例として、コントラストで視線を誘導し、文字サイズと太さで階層を作り、余白で情報の関係性を示します。

主色・副色・強調色を分担させれば、メッセージの重みづけも安定します。

センスに不安があっても、理論→実践→振り返りのループで、短期間に品質は上がります。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 〝理論で再現可能〟:配色・文字・レイアウトの基礎で安定品質

- 〝根拠の言語化〟:判断理由を説明できる人が実務で信頼される

- 〝学習の順序〟:理論→手を動かす→検証で成長が加速する

センス任せから卒業し、理論で積み上げる姿勢こそが最短ルートです。

色彩・文字・レイアウトの基本ルールを学ぶ

プロを目指すなら色彩・文字・レイアウトの基本ルールを必ず学ぶべきです。

理由は、この3つがデザインの骨格を作り、見る人の理解や印象を大きく左右するからです。

色彩は感情や雰囲気を操作します。

主色・副色・強調色を意識するだけで全体の調和が整います。

例えば青を基調にオレンジを差し色にすると、印象的でまとまりのあるデザインになります。

文字は情報を正しく伝える要素です。

見出しは大きく太く、本文は行間とサイズを整え、読みやすさを優先するのが基本です。

レイアウトは視線の流れを作ります。

人は左上から右下に視線を動かすため、重要な要素は左上に配置すると伝わりやすくなります。

グリッドを使えば整理された統一感のある構成が可能です。

この3つは相互に作用し、どれかが欠けると完成度は大きく下がります。

ここまでを整理すると次の通りです。

- 色彩:感情を動かし、配色ルールで調和を作る

- 文字:読みやすさを最優先に、階層を整える

- レイアウト:視線誘導とグリッドで統一感を出す

まとめ:この3つを押さえるだけで、初心者でも一気にプロらしい仕上がりに近づきます。

SNS発信が学習定着と信頼構築につながる

学んだ内容をSNSで発信することは、学習の定着と信頼構築に直結します。

理由は、アウトプットすることで理解が深まり、同時に「継続的に学んでいる姿勢」が周囲に伝わるからです。

具体的には、「今日は配色のルールを学んだ」「レイアウト練習で気づきを得た」といった小さな投稿を積み重ねるだけで十分です。

この習慣は記録であると同時に、ポートフォリオの補足資料にもなります。

発信を見た人から「この人は勉強熱心だ」と認識され、案件につながるケースもあります。

またSNSは単なる発信の場ではなく、同じ志を持つ人との交流の場でもあります。

コメントや反応を通じて刺激を受け、自分の成長を加速させられます。

さらに、継続的な発信は「信頼できる人材」としての証拠になり、営業時の大きな武器になります。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- アウトプットが理解を深め、学習の定着につながる

- SNS発信が「継続的に学ぶ人」という信頼を生む

- 交流や反応が新しい気づきや案件獲得のチャンスになる

学習を発信することは、自分の成長と実績を同時に積み上げる最短ルートです。

SNSでの発信は〝学びの証拠〟になるだけじゃないんです。

未来のクライアントとの架け橋にもなりますよ!

フォント選びがデザインの印象を大きく左右する理由を、「デザインの骨格」という観点から解説しています。

初心者でも文字の種類・太さ・可読性を理解して使えるようになるので、色彩やレイアウトと合わせてデザイン品質を安定させたい方におすすめです。

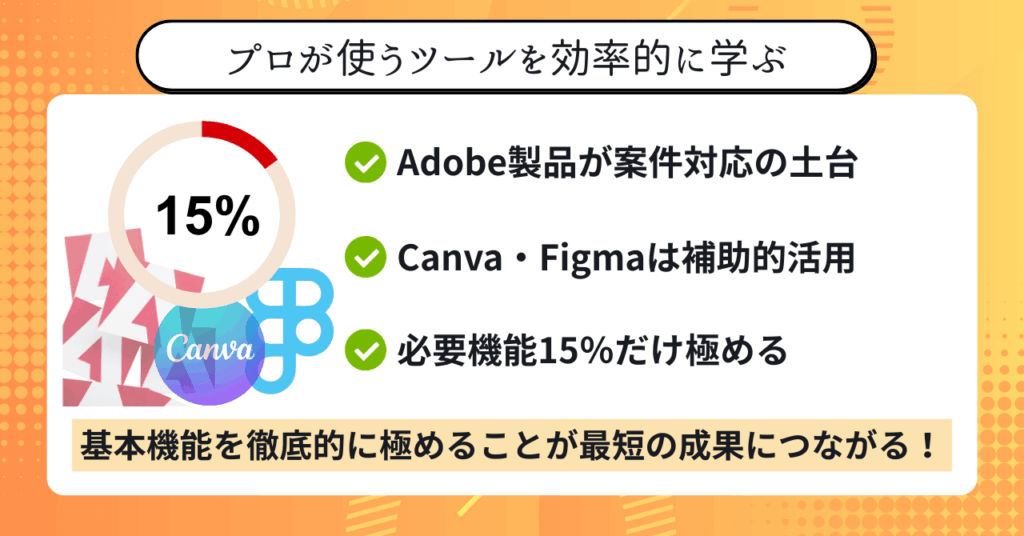

プロが使うツールを効率的に学ぶ

プロを目指すなら、まずはAdobe PhotoshopとIllustratorを優先して学ぶべきです。

理由は、世界中の制作現場で最も広く使われ、デザインの基礎から応用まで対応できるからです。

具体的には、Photoshopは写真編集やバナー制作、Illustratorはロゴや印刷物デザインなどに活用され、案件の幅を大きく広げられます。

まとめると、ツールを学ぶ順序を誤らずAdobe製品に集中することが、最短でプロに近づく学習法です。

Adobe PhotoshopとIllustratorを優先する理由

PhotoshopとIllustratorを優先するのは「案件対応力」と「表現の幅」が圧倒的に広いからです。

理由は、クライアントの多くが成果物の制作環境としてAdobeを前提にしているためです。

納品データもPhotoshopやIllustrator形式で指定されるケースが非常に多くあります。

具体的に言えば、Photoshopは写真加工や合成、Webバナーの制作に必須であり、Illustratorはロゴ・ポスター・パッケージなど印刷物で不可欠な存在です。

また、両者を組み合わせることで、Webから印刷までワンストップで対応できる力が身につきます。

まとめると、Adobe製品を優先的に学べば、初心者でも短期間でプロと同じ土俵に立てるようになります。

- Photoshop=写真編集・バナー制作の定番

- Illustrator=ロゴ・印刷物に不可欠

- Adobeは世界基準、案件の9割に対応可能

最初にAdobeをマスターすることが、案件獲得と成長の最短ルートです。

CanvaやFigmaとの違いと役割

CanvaやFigmaは便利なツールですが、役割が限定されているため、Adobeの代替にはなりません。

理由は、Canvaは「ノンデザイナー向けの簡易制作ツール」、Figmaは「UI/UXに特化した共同編集ツール」として性質が異なるからです。

具体的に言えば、Canvaはテンプレートが豊富で、非デザイナーがSNS投稿や資料を素早く作るのに最適です。

しかし機能は制限されており、プロとして案件を請け負うには自由度が足りません。

Figmaはブラウザ上で動作し、複数人で同時に編集できるのが強みです。

特にWebデザインやアプリ開発の現場で重宝されますが、紙媒体や細かいグラフィック制作には不向きです。

一方、Adobe PhotoshopやIllustratorは印刷からWebまで全領域をカバーできる万能性があり、表現の自由度が桁違いです。

まとめると、CanvaやFigmaは補助的に活用できるものの、本業レベルで活躍するならAdobeが必須です。

- Canva=手軽さ重視、非デザイナー向け

- Figma=UI/UX設計や共同作業に強み

- Adobe=全領域を網羅、プロ基準の自由度

役割を理解して使い分ければ、学習効率も実務対応力も格段に向上します。

必要な機能は全体の15%だけを押さえれば良い

Adobe製品の全機能を覚える必要はありません。実務で使うのは約15%に限られます。

理由は、Adobeには膨大な機能がありますが、その多くは専門的で特殊なケースにしか使われないからです。

具体的に言えば、Photoshopでは「切り抜き」「色調補正」「文字配置」、Illustratorでは「パス操作」「シェイプ作成」「文字のアウトライン化」などの基本操作ができれば、ほとんどの案件に対応できます。

残りの機能は知識として知っておく程度で十分で、最初から深追いすると学習効率が落ちます。

むしろ必要な15%を繰り返し使いこなすことで、制作スピードが飛躍的に向上し、結果的に応用も効くようになります。

「最低限を極める」ことが、最短でプロレベルに近づく鍵です。

ここまでを整理すると次の通りです。

- 全機能を覚える必要はなく、実務使用率は約15%

- Photoshop=切り抜き・補正・文字配置が中心

- Illustrator=パス操作・シェイプ・文字処理で十分

必要な15%を優先的に学ぶことで、時間を無駄にせず案件に直結するスキルが身につきます。

最初から全部を覚える必要はありません。

よく使う基本機能を徹底的に極めることが、最短で成果につながります!

トレース練習でスキルを一気に伸ばす

デザインを最短で上達させるなら、既存デザインのトレース練習が効果的です。

理由は、完成されたデザインをそのまま再現することで、プロの構成・配色・余白の使い方を体感できるからです。

広告バナーやSNSサムネイル、チラシなど身近なデザインを題材にし、色や文字、装飾の再現を通じて学びます。

トレース練習で、「感覚的に見るデザイン」を「理論と操作で理解できるデザイン」に変え、自信をもってデザインスキルを高めていきましょう。

既存デザインを再現することで得られる気づき

既存デザインを再現すると、初心者では気づけないルールや工夫が理解できます。

理由は、単に眺めているだけでは「なぜこの色なのか」「なぜこの余白があるのか」といった意図に気づきにくいからです。

実際にトレースをすると、配色のバランス、文字の階層構造、装飾の役割などが明確になります。

また、手を動かすことでツールの操作も自然に身につき、「理論と実践を同時に学ぶ効果」が得られます。

まとめると、トレースは模倣ではなく学習法であり、再現を通じてプロの思考を疑似体験できる貴重なプロセスです。

- 眺めるだけでは気づけないルールを理解できる

- 操作と理論を同時に学べる効率的な練習法

- プロの思考や意図を再現を通じて体感できる

気づきを積み重ねることで、独自のデザイン力が加速度的に成長します。

サムネイルやチラシなど身近な題材から挑戦

トレース練習は、サムネイルやチラシなど〝身近な題材〟から始めるのが最も効果的です。

理由は、普段から目にしているデザインは理解しやすく、構成や表現の意図を学び取りやすいからです。

具体例として、YouTubeのサムネイルやコンビニのチラシ、SNS広告などは、配色・文字サイズ・配置の工夫が直感的に比較できます。

こうした題材を再現することで、「プロはどのような意図で要素を配置しているのか」を体感しながら学べます。

さらに重要なのは、ジャンルを固定せず複数の形式に挑戦すること。

サムネイルで視線を引きつける技術、チラシで情報を整理する技術など、題材ごとに異なるスキルが養えます。

幅広い題材に触れるほど、応用の引き出しが増え、案件対応力が飛躍的に高まります。

まとめると、身近な題材を選ぶことで学習ハードルが下がり、実践的なスキルを効率よく吸収できます。

- 身近なデザインは理解しやすく、学習効果が高い

- サムネイル=注目を集める力、チラシ=情報整理の力

- 複数形式を扱うと〝対応力と応用力〟が格段に広がる

日常にある題材こそが、最速で実力を引き上げる最高の教材です。

調べながら再現する習慣が引き出しを増やす

デザインの引き出しを増やす最短ルートは、わからない部分を必ず調べながら再現することです。

理由は、ツールや表現方法を一度調べて実践すれば、その知識が次の制作でも活かせる〝学習資産〟になるからです。

具体的には、「この影の付け方はどうやる?」「この装飾はどの機能で再現できる?」と疑問が出たら、その場で検索やチュートリアルを確認しながら作業します。

調べて実践→再現→理解という流れを繰り返すことで、ツール操作の幅が自然に広がり、短期間で応用力が鍛えられます。

さらに、調べながら作った経験は記憶に残りやすく、「同じ表現を別案件で即応用できる」という大きな強みに直結します。

まとめると、ただ真似るだけでなく、疑問点を解決しながら再現することが、デザイン力を飛躍的に伸ばす秘訣です。

- 疑問が出たら〝その場で〟調べて解決する

- 調べながら再現することで応用力が加速する

- 習慣化すれば、引き出しが雪だるま式に増える

「調べる癖」を持つ人ほど、現場で頼られる存在へ最速で成長できます。

わからないを放置しない。

その場で調べて再現した経験が、次の制作を支える〝武器〟になります!

Photoshop初心者が“模写(トレース練習)”を通じてバナー制作の構成・余白・配色感覚を鍛える方法を具体的に解説。

実務案件を想定した練習法で、今すぐ取り組める内容が豊富なので「真似て作る力」を伸ばしたい人に最適です。

ゼロからオリジナル作品を制作する

トレース練習を終えたら、必ずゼロから自分の作品を制作しましょう。

理由は、トレースだけでは「模倣」にとどまり、独自の発想力や構成力を磨くことができないからです。

具体的には、SNSのヘッダーやYouTubeサムネイル、架空のチラシなど、自分でテーマを決めてゼロから作ってみるのが効果的です。

まとめると、オリジナル作品づくりは「学んだ基礎を自分の表現に変える最初のステップ」です。

SNSや知人向けに実作品を公開するメリット

制作したオリジナル作品は〝必ず〟SNSや知人に公開するべきです。

理由は、公開によって「第三者からの反応」が得られ、自分だけでは気づけない改善点や意外な強みを発見できるからです。

具体的には、SNSに投稿すればコメントやいいねから評価を得られ、知人に渡せば「実際に使ってもらえる」という実務的な経験につながります。

また、公開することを前提に制作するため、「見られる意識」が自然に芽生え、デザインの完成度や丁寧さが一気に向上します。

さらに、SNSでの投稿や知人に提供した作品は、そのままポートフォリオの実績として活用可能です。

つまり、公開自体が案件獲得の第一歩になります。

まとめると、作品を公開することは〝学習・実績・信頼〟を同時に積み上げられる効率的な戦略です。

- 第三者の反応で改善点と強みを把握できる

- 「見られる意識」で作品の完成度が上がる

- 公開実績がそのまま案件につながる武器になる

SNSや知人への公開は、初心者がプロへ最速で近づくための欠かせないステップです。

プレゼント戦略で実績とつながりを作る

オリジナル作品をプレゼントすることは、実績を増やしながら信頼関係を築ける強力な戦略です。

理由は、「無料で作りました」というスタンスで相手に渡すと、強制力はなくても感謝と驚きを得られ、自然なつながりが生まれるからです。

具体的には、日頃からフォローしているインフルエンサーのロゴを提案したり、知人のSNSヘッダーを作って贈ったりする方法があります。

もし採用されなくても、「提案した」という事実が実績になります。

また、予想以上に相手が気に入ってくれれば、長期間にわたり使われることもあり、「このデザインを担当したのは自分です」と言える強力な武器になります。

さらに、プレゼント戦略は営業活動の一環でもあります。

押し付けではなく「気に入ったら使ってください」と添えることで、相手に安心感を与えつつアピールできます。

まとめると、プレゼントは実績を積むだけでなく、人脈を広げるきっかけになる最短ルートです。

- 無料提供で感謝と信頼を得られる

- 採用されなくても実績としてアピール可能

- 気に入られれば長期的に使用され強力な証明になる

「善意の提案」が未来の案件につながる、初心者にこそ取り入れてほしい戦略です。

プレゼントだからこそ生まれるご縁があります。

小さな一歩が、次の大きなチャンスにつながるんです!

ポートフォリオを作り営業に挑む

デザインを仕事にするためには、まずポートフォリオを用意し営業に挑むことが必須です。

どれだけ学習を積んでいても「実際にどんな作品を作れるのか」が相手に伝わらなければ、信頼を得られないからです。

具体的には、トレースやオリジナル制作で仕上げた作品をまとめ、簡単な自己紹介とともに掲載すれば、立派なポートフォリオとして活用できます。

まとめると、作品を整理して発信することで初めて「案件を任せたい」と思ってもらえる土台ができます。

3作品から始められるポートフォリオ構築法

ポートフォリオは最低3作品からでも〝十分に〟始められます。

理由は、クライアントが確認したいのは「作品の数」ではなく、「どんなデザインを作れるのか」という具体的なイメージだからです。

具体的には、トレースで得た作品1〜2点と、ゼロから作成したオリジナル作品1点を組み合わせれば、基礎力と発想力の両方を示せます。

さらに、フォリオサービスなどオンラインで簡単に共有できる仕組みを利用すれば、リンクを送るだけで信頼を高められるのも大きな利点です。

まとめると、完璧を目指す必要はなく、まずは小さく始めることが営業の第一歩です。

- 3作品からでも十分スタートできる

- トレース+オリジナルでバランス良く構成

- フォリオサービスで共有性を高める

「まだ作品が少ないから…」と悩む前に、まずは形にして公開することが成長への近道です。

クラウドソーシングで案件を獲得する方法

初心者が最初の案件を取るなら、クラウドソーシングを活用するのが〝最短かつ確実〟な方法です。

理由は、クラウドワークスやココナラなどには数多くの案件があり、「実績ゼロからでも応募できる案件」が豊富に揃っているからです。

具体的には、プロフィールにポートフォリオのリンクを必ず掲載し、シンプルかつ誠実な営業文を送ることで依頼者の信頼を得られます。

営業文には「納期を必ず守ります」「修正には丁寧に対応します」といった安心感を与えるフレーズを入れるのが効果的です。

また、最初から低単価にこだわる必要はなく、「誠実さ×品質」を武器にすれば、価格競争に巻き込まれずに案件を獲得できます。

まとめると、クラウドソーシングは案件数が豊富で、初心者が経験と実績を積むのに最適な場所です。

- クラウドソーシングには初心者向け案件が多い

- ポートフォリオ+誠実な営業文が信頼の鍵

- 「安心感」を示せば価格競争を避けられる

まずは小さな案件から積み重ねて、評価と実績を同時に獲得しましょう。

SNS営業で信頼を勝ち取るための工夫

SNS営業で成果を出すには、単なるアピールではなく〝信頼を積み上げる工夫〟が必要です。

理由は、SNSでは実績や人柄が可視化されるため、フォロワーや依頼者に「この人に頼みたい」と思ってもらうには信頼構築が欠かせないからです。

具体的には、日々の学習や制作過程を発信し、継続して努力している姿を見せることが効果的です。

また、デザイン解説や小さなTipsを共有すれば、「知識を持っている人」という印象を与えられます。

さらに、DMで営業する際にはいきなり案件をお願いするのではなく、相手の投稿に共感や感謝を伝えるなど、自然な関係づくりから始めることが重要です。

このような発信とコミュニケーションの積み重ねによって、「誠実で学び続けるデザイナー」という信頼を勝ち取ることができます。

まとめると、SNS営業は単なる売り込みではなく、日々の発信と交流を通じて信頼を育てる戦略です。

- 学習・制作の発信で努力を可視化する

- Tipsや知識共有で専門性をアピールする

- DMでは共感や感謝を伝えて自然につながる

信頼をベースにしたSNS営業こそ、長期的な案件獲得の近道です。

SNSは営業ツールである前に、信頼を見せる場です。

発信と交流を積み重ねれば、自然と案件につながります!

Canvaを使ってデザイン基礎と実践を重ね、作品をポートフォリオとして整理・発信する方法を解説。

2ヶ月目以降の営業活動に備えて、初心者が“デザイン力を収益につなげる土台”を作りたい人に役立ちます。

まとめ:スキルゼロから1か月でプロデザイナーへ

スキルも実績もゼロの状態からでも、1か月でプロデザイナーとして案件を獲得することは現実的に可能です。

その理由は、デザインが才能ではなく「理論と練習」で習得できるスキルだから。

さらに、基礎から営業までをステップごとに積み重ねることで、短期間でも十分に結果を出せます。

今回紹介した流れは、基礎学習 → ツール習得 → トレース練習 → オリジナル制作 → ポートフォリオ作成 → 営業。

学んだことを即実践し、作品を公開して信頼につなげることが最大のポイントです。

また、SNS発信やプレゼント戦略を取り入れることで、練習がそのまま実績になり、信頼構築と案件獲得を同時に実現できるのも大きなメリットです。

不安を抱えたまま学習だけで止まるのではなく、勇気を持って小さな一歩を踏み出す。

その積み重ねが未来を変えるキャリアの起点になります。

- デザインは才能ではなく習得可能なスキル

- 正しい順序で行動すれば1か月で案件獲得は可能

- SNSと実践で学びを実績化することが信頼の鍵

- 小さな一歩がキャリアを大きく動かす

「完璧になってから挑戦する」のではなく、「挑戦するから成長できる」。

あなたのその一歩が、プロデザイナーとしての未来を拓きます。

ゼロから学ぶデザイン講座|プロの指導で着実にスキルアップ【Design Hacks】

コンドウハルキさんが講師を務めるBrain講座 「ゼロから学ぶデザイン講座|Design Hacks」 は、初心者から案件獲得までを体系的に学べる、実践型のデザイン講座です。

独学では挫折しやすいデザイン学習を、プロのフィードバックや無制限の質問サポートを受けながら進めることができます。

- 初心者でも安心!体系的に学べるデザイン基礎講座

- Photoshop・Illustratorの操作を動画でわかりやすく解説

- 回数無制限の質問サポートでつまづきを解消

- 課題添削で実力が着実に身につく

- ポートフォリオ作成や案件獲得方法まで網羅

- 副業・キャリアアップにも役立つスキルを習得可能

- デザイン未経験者でも最短ルートで学習できる環境