Brainメディア運営部です!

今回はコンドウハルキさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

今回の記事では、デザイン案件を多数経験してきたフリーランスデザイナーの実体験をもとに、

〝本当にあったトラブル事例とその回避法〟を徹底解説していきます。

「納品したのにお金が振り込まれない」「修正依頼が終わらない」

そんな声を耳にして、不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。

実際、フリーランスデザイナーとして活動している人の中には、

損害賠償100万円を請求されたケースや、

盗用疑惑で炎上して信用を失ったケースもあります。

せっかく努力して獲得した案件でも、たった一つのミスがきっかけで、

キャリア全体を揺るがすリスクに直面してしまうのです。

しかし安心してください。

トラブルには必ず〝予兆〟があり、事前に知っておくことで回避できるものがほとんどです。

例えば、印刷物の誤植を防ぐためには、

チェック体制と契約書で責任範囲を明確化することが有効です。

また、未払いを避けるには、

前払い制度やリマインド徹底といった仕組み作りが欠かせません。

つまり、デザイナーが意識すべきは〝スキルの高さ〟だけではなく、

クライアントと信頼関係を築き、ビジネスリスクを最小化する視点なのです。

本記事では、

- 誤食による損害賠償の事例と対策

- 盗用疑惑が招いた炎上の教訓

- 修正依頼が止まらない案件の解決法

- 請求書未払いへの具体的な対応

- クラウドソーシングに潜む詐欺案件の見抜き方

といった実例をもとに、デザイナーとして避けるべき落とし穴と、

明日から実践できる解決策を紹介します。

デザインの仕事を安心して続けたい方、これからフリーランスを目指す方にとって、

必ず役立つ内容になっています。

この記事を最後まで読むことで、数百万円単位の損失を未然に防ぐヒントが得られるでしょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

デザイン案件のトラブルはなぜ起きる?

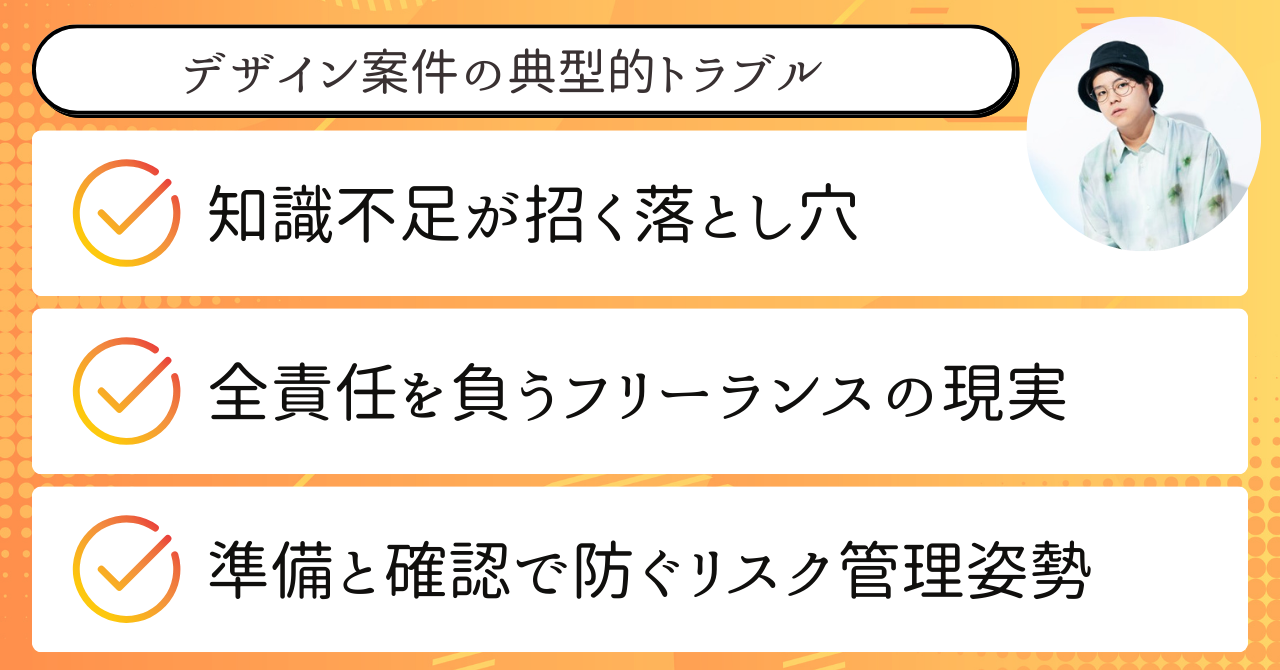

フリーランスデザイナーとして活動を始めると、避けて通れないのが〝案件トラブル〟です。

契約や制作の流れの中で、わずかな認識のズレや確認不足が、思わぬ損害や信頼失墜を招くことがあります。

特に駆け出しの時期は、リスクを正しく理解していないために大きな失敗につながりやすいのです。

しかし、実際に起きた事例を事前に知っておくことで、多くのトラブルは未然に防ぐことが可能です。

ここからは、実際に経験された具体的なトラブル事例をもとに、その背景と回避策を解説していきます。

〝知っていれば防げた〟を減らすために

フリーランスとして独立したばかりの人に多いのが、トラブルを〝自分ごと〟として考えられないことです。

「自分は大丈夫だろう」と油断していると、ちょっとした誤植や契約不備から損害賠償を求められる事態にもなりかねません。

特に印刷物や広告バナーといった〝形に残るデザイン〟は、一度ミスが出ると取り返しがつかないというリスクがあります。

例えば、電話番号や住所を一文字間違えただけで、クライアントに莫大な損害を与えてしまう可能性があるのです。

こうした事例は、どのデザイナーにとっても他人事ではありません。

また、案件トラブルは必ずしもクライアント側の落ち度だけで起きるわけではありません。

確認不足や曖昧な契約、リサーチ不足など、デザイナー側の意識次第で防げるものも多いのです。

そこで重要になるのが、〝最初からリスクを前提にした準備〟です。

事前にチェックフローを整え、契約書で責任範囲を明確にし、クライアントとの認識をすり合わせる。

このような基本姿勢を持つことで、トラブルの大半は未然に防げます。

つまり「知っていれば防げた」を減らすことが、フリーランスにとって最大の武器になるのです。

- 案件トラブルは誰にでも起こり得る

- 印刷物や広告は一度の誤植で大きな損害につながる

- 契約・確認・リサーチで多くのリスクは回避できる

トラブルを完全にゼロにすることはできなくても、意識と準備次第で〝致命的な被害〟は確実に防げるのです。

フリーランスデザイナーが直面する現実

フリーランスとして独立すると、案件の獲得から納品、請求まですべて自分の責任になります。

会社員時代であれば、ミスやトラブルはチームや上司がカバーしてくれることもあります。

しかし、フリーランスでは全責任を自分一人で背負うことになります。

納期遅延や誤植などの小さなミスが、即座に損害賠償や信用失墜に直結するのです。

また、クライアントによっては業務の進め方や意識の差が大きく、誤解や不信感が生まれやすいのも事実です。

例えば「修正は軽く数回で済むだろう」という認識で契約したら、実際には何十回も修正を求められたというケースもあります。

あるいは、請求書を出しても何か月も支払われないまま放置されることもあります。

このように、フリーランスデザイナーは実力以上に、リスク管理能力が試される職業だと言えます。

特に駆け出しの頃は、案件を取れること自体に必死で、契約条件や確認フローを軽視してしまいがちです。

「仕事をもらえるだけでありがたい」という気持ちが、逆に自分を追い込む原因になることも少なくありません。

フリーランスは、案件の成功体験も失敗体験もすべて自分に跳ね返ってきます。

そのため、トラブルを避けるには、最初から自分が経営者であるという自覚を持つことが欠かせません。

案件は単なる作業依頼ではなく、ビジネスパートナーとして信頼を築くための契約であると理解することが重要です。

こうした意識を持つことで、予期せぬトラブルに振り回されることなく、長期的に安定した活動を続けられるのです。

- フリーランスは全責任を一人で負う立場

- 誤解や支払い遅延などは日常的に起こり得る

- 案件は作業ではなくビジネス契約である

自分の立場を正しく理解し、経営者としての意識を持つことこそが、トラブルから自分を守る第一歩なのです。

未然に防ぐために必要な基本姿勢

デザイン案件におけるトラブルの多くは、事前の意識と準備によって回避できます。

一番大切なのは「自分は大丈夫」という油断を捨てることです。

トラブルは予期せぬタイミングで訪れるものではなく、予兆の段階で気づけるケースが多いのです。

例えば、クライアントから渡された原稿やデータに不明点がある場合、遠慮せず質問する姿勢が必要です。

曖昧なまま進めると、修正や責任問題に発展する可能性が高まります。

また、契約段階で「修正回数」「納品形式」「支払い条件」をしっかり明記しておくことも欠かせません。

口頭での約束やチャットでのやり取りだけでは、後から認識のズレが発生するリスクが高いのです。

さらに、納品物のチェック体制を整えることも重要です。

自分だけで確認するのではなく、クライアント側にも最終確認を依頼し、双方で責任を分担する仕組みを持つべきです。

確認の二重化によって、誤植や納期遅延といったトラブルを大幅に減らせます。

加えて、情報リテラシーを高めることも大切です。

著作権の基本知識や、業界でよくあるトラブル事例を学んでおくことで、危険を事前に察知できるようになります。

これは単なるリスク回避ではなく、クライアントに対して安心感を与える要素にもなります。

「この人なら安心して任せられる」と思われれば、リピートや紹介にもつながり、結果的に安定した仕事が得られるのです。

- 油断せず、疑問点は必ず質問する

- 契約で修正・支払い条件を明確にする

- 二重チェックで誤植や納期遅延を防ぐ

- 著作権や業界知識を学んでリスクを察知する

基本姿勢を整えることは、単にトラブルを避けるだけでなく、デザイナーとして信頼を積み重ねる基盤となります。

リスクを知って準備するだけで、実は9割以上のトラブルは防げますよ!

ロゴデザインでやってはいけないことは?センスの良いロゴ制作のためのNG例10選 は、「他社と似すぎたデザイン」「著作権の曖昧さ」などトラブルの源となる行動を具体的に挙げており、「なぜ起きるか」の解説に深みを与えます。

ロゴデザインでやってはいけないことは?センスの良いデザインを作るコツを紹介

誤食ミスが招いた損害賠償の現実

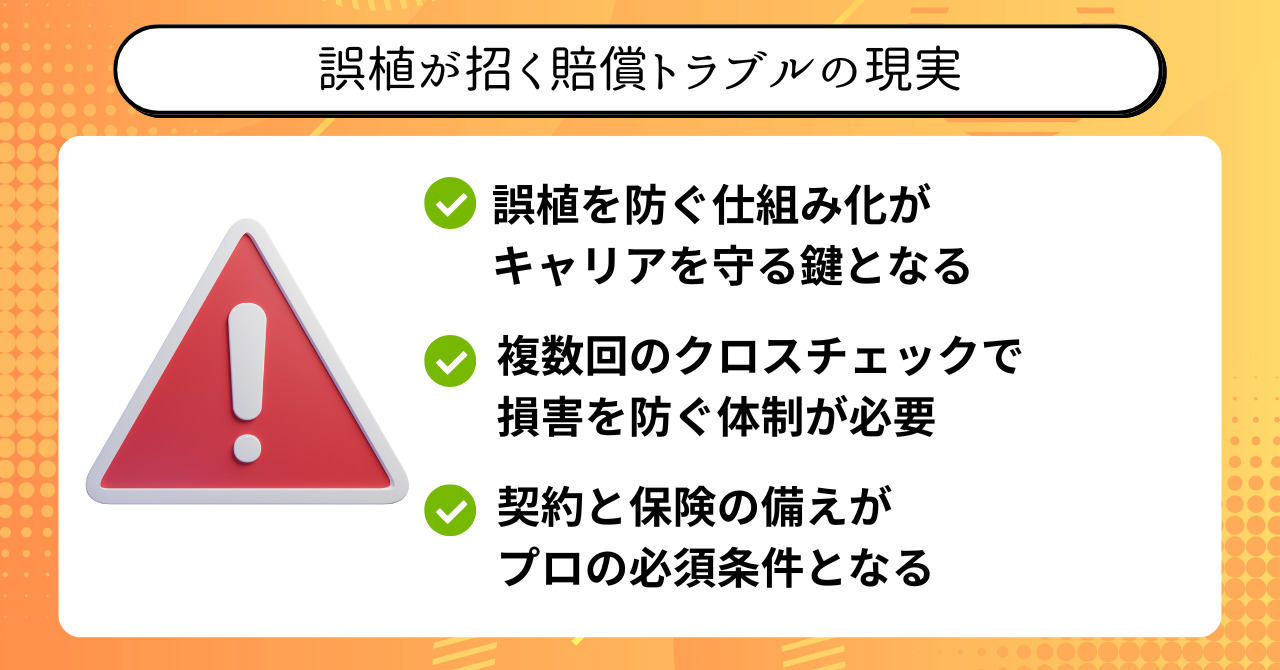

デザイン案件で最も多いトラブルの一つが、印刷物や広告における〝誤植〟です。

わずか一文字のミスが、大きな金銭的損害を引き起こすことがあります。

特に印刷物は修正が効かないため、誤植が見つかった時点で大きな損失が確定してしまうのです。

ここでは、実際に起きた誤植による損害賠償の事例を紹介し、その教訓を整理していきます。

電話番号の誤表記で100万円請求された事例

ある企業のチラシ制作を担当したデザイナーが、誤って電話番号を一桁間違えて表記してしまいました。

そのまま数百部が印刷され、配布後に気づいた時には既に取り返しがつかない状況でした。

正しい企業の顧客は、間違った番号に電話をかけ続けることになり、他社に迷惑をかける事態にまで発展しました。

結果として、印刷代や配布にかかった費用、さらに企業イメージの毀損を含めて100万円規模の損害賠償請求となったのです。

一つの小さな誤植が、デザイナーにとってはキャリアを左右するほどのリスクになることを、この事例は教えてくれます。

このケースでは、デザイナーだけでなく、最終確認を怠ったクライアント側にも一定の責任がありました。

しかし、最終的に損害を請求されたのは制作を担当したデザイナー側でした。

つまり、フリーランスとして活動する以上、〝最終的な責任を自分が負う可能性が高い〟と覚悟しておく必要があるのです。

この事例から学べるのは、「誤植をゼロにする仕組みを持つこと」の重要性です。

複数人での確認体制を整えたり、クライアントに必ず最終確認を依頼するなど、システムとして誤植を防ぐ仕組みを導入することが必須となります。

- 誤植は一文字でも莫大な損害を招く

- 確認不足はデザイナーに責任が集中する

- 複数人・二重確認の仕組みが不可欠

誤植は単なる〝小さなミス〟ではなく、時にキャリア全体を揺るがすリスクであると理解しておくべきです。

住所・氏名の誤植が引き起こす致命的リスク

電話番号の間違いと同様に、住所や氏名の誤植も重大なトラブルにつながります。

正しい情報が伝わらないことで、顧客が現地にたどり着けない、取引相手が別人に連絡してしまうといった事態が起きかねません。

特に店舗の住所を間違えて印刷してしまうと、集客の機会を完全に失うだけでなく、信用問題に直結します。

「間違った場所に行ってしまった」という顧客体験は、信頼を取り戻すのが難しいほど大きなマイナス印象を残すのです。

また、人物名の漢字間違いも油断できません。

たとえば、著名人や代表者の名前を誤って掲載した場合、クライアントのブランドイメージに傷をつける恐れがあります。

一見小さな違いに思えても、正式な名称や固有名詞の誤植は、訴訟や損害賠償につながる可能性があるのです。

さらに問題なのは、住所や氏名はAIの自動変換ミスや入力補完で誤植が発生しやすいという点です。

実際に、誤った漢字が繰り返し入力されることで、検索エンジンやソフトが誤学習してしまうケースも報告されています。

デザイナーは「一度の確認で十分」と思わず、複数回のクロスチェックを徹底する必要があるのです。

チェック体制を整えるうえでは、クライアントに最終確認を依頼することも重要です。

「この内容で間違いありません」と正式に確認を取っておくことで、万一の際の責任を分担できます。

住所や氏名の誤植は、見落とされやすいにもかかわらず、実際には大きな損害につながる代表的なリスクです。

- 住所や氏名の誤植はブランド価値を損なう

- 小さな違いが訴訟や損害賠償に発展する

- AIや変換ミスで誤植が起こりやすい

- 最終確認をクライアントにも依頼する

「名前や住所は大丈夫だろう」と軽視せず、必ず二重三重の確認を行うことが、プロのデザイナーに求められる姿勢です。

確認フローと契約書で守れる安全ライン

誤植によるトラブルを根本的に防ぐためには、日常の作業だけでなく〝仕組み〟でリスクを減らすことが重要です。

まず大切なのは確認フローの明確化です。

納品前のチェックを「デザイナー自身」「クライアント」「第三者」の三段階で行うことで、見落としを限りなくゼロに近づけられます。

一人で完璧を目指すのではなく、複数人の目を通すことが最も効果的な誤植対策になります。

さらに、契約段階で責任の範囲を明確にしておくことも欠かせません。

例えば「クライアントが最終確認を行う」と契約書に記載しておけば、確認を怠った場合の責任はクライアントにも発生します。

逆に、この条項がないと、すべての責任がデザイナーに集中してしまうリスクがあります。

契約書は「お互いの安心を守る仕組み」と捉えることが重要です。

また、誤植に備えてフリーランス向け保険や団体のサポートに加入するのも効果的です。

万が一トラブルが発生した場合でも、保険や協会を通じて弁護士に相談できる仕組みを持っていれば、大きな安心につながります。

「もしも」のときに備えた契約・保険は、プロとして活動するデザイナーの必須条件と言えるでしょう。

- 三段階の確認フローで誤植リスクを最小化

- 契約書で責任範囲を明確にする

- フリーランス保険や協会に加入して安心を担保

確認フローと契約を徹底することで、誤植が命取りになるリスクから自分自身とクライアントを守れるのです。

確認と契約を徹底するだけで、万一の損害から自分を守れるんです!

デザイン盗用疑惑と炎上リスク

フリーランスデザイナーにとって、もう一つ大きな脅威となるのが〝盗用疑惑〟です。

自分が作ったデザインが、既存のものと酷似していると指摘されれば、たとえ意図的でなくても炎上に発展する可能性があります。

インターネット時代では「似ている」というだけで拡散され、信用を失うリスクが非常に高いのです。

ここでは、実際に発生した酷似デザインによる炎上事例をもとに、何が問題で、どう対処すべきかを考えていきます。

酷似バナーが炎上騒動を呼んだ実例

あるフリーランスデザイナーが、広告用のバナーデザインを制作しました。

ところが、そのデザインが既に出回っていた他社のバナーと酷似しているとSNSで指摘され、瞬く間に拡散されてしまいました。

本人は意図せず制作していたにもかかわらず、「パクリではないか」という声が集中し、信頼を大きく損なう結果となったのです。

さらに問題だったのは、広告代理店を通じて制作されたデザインであったため、デザイナー本人が直接関わっていない部分も責任を問われてしまった点です。

クライアントの名前や顔が広告に載る場合、疑惑はすべてデザイナーや発注者に向かうという現実があります。

この事例では、たとえ代理店が制作したものであっても、責任は「依頼した側」に返ってきました。

つまり、フリーランスであっても、自分が納品するものには最後まで責任を持つ姿勢が必要なのです。

盗用疑惑は炎上だけでなく、著作権侵害として損害賠償を請求されるリスクもあります。

「似ているだけだから大丈夫」と軽視せず、常に慎重な確認が欠かせません。

- デザインの酷似は炎上リスクを伴う

- 代理店経由でも責任は依頼者に返ってくる

- 盗用疑惑は損害賠償にも発展し得る

炎上の代償は信用の失墜です。信頼を守るためには、納品物すべてに責任を持つ覚悟が不可欠です。

〝参考〟と〝パクリ〟の境界線はどこか

デザインの世界では「参考」と「パクリ」の境界が非常に曖昧です。

同じ業界でよく見かける構図や色使いは、自然と似通ってしまう傾向があります。

例えば、教育系サービスのバナーでは「徹底解説」や「初心者向け」といった文言と、明るい配色がよく用いられます。

そのため、ある程度似たデザインが存在すること自体は珍しくありません。

しかし、構図や要素、フォントやカラーリングまでほぼ一致している場合は「参考」ではなく「盗用」と判断される可能性が高いのです。

重要なのは、元のデザインを「分解」して、新しい形に再構築する力です。

つまり、既存デザインから学びつつも、必ず自分なりの解釈を加えなければなりません。

また、参考にした場合はクライアントに共有しておくことも有効です。

「このデザインを参考にしました」と伝えることで、透明性を確保し、万一の疑念を防げます。

逆に、こっそり真似て納品すると「悪意がある」と受け取られる可能性が高まります。

リスペクトを持って参考にするのか、隠して盗用するのか。その姿勢の差が、信頼を左右するのです。

さらに、クライアント側のブランドリスクを考えれば、デザイナーの責任は一層重くなります。

パクリ疑惑が起きれば、デザイナー本人だけでなく、クライアント全体の評判に影響します。

だからこそ、参考と盗用の境界を意識し、常に「自分がクライアントの立場ならどう思うか」を問い続ける姿勢が重要です。

- 似ること自体は自然だが、完全コピーは盗用扱いになる

- 参考にする際は必ず自分の解釈を加える

- 透明性を確保することで信頼を守れる

参考と盗用の境界は、技術だけでなく姿勢によっても決まるものです。誠実さが、デザイナーとしての評価を大きく左右します。

著作権とリスペクトを理解する重要性

デザインにおける最大の前提は、著作権を守ることです。

著作権はデザイナーにとって武器であると同時に、他者を尊重するためのルールでもあります。

しかし、駆け出しのデザイナーの中には「どこまでがアウトなのか分からない」という人も少なくありません。

「似ている」だけで問題になるのは、著作権侵害だけでなく、信頼やブランドイメージを損なうからです。

そのため、著作権の基本を学び、参考にする際には必ずアレンジを加えることが不可欠です。

また、既存のデザインを見て「なぜこの配色なのか」「なぜこのレイアウトなのか」と分解して考える習慣を持つことで、単なる模倣から脱却できます。

リスペクトとは「真似ること」ではなく「学んで応用すること」です。

さらに、炎上や訴訟を避けるためには、クライアントに対しても「参考にしたデザインはある」と透明性を確保しておくのが安心です。

これはデザイナー個人のリスク回避にとどまらず、クライアントのブランドを守ることにもつながります。

結果的に、著作権とリスペクトを理解する姿勢こそが、デザイナーとしての信用を積み上げる最大の基盤になるのです。

- 著作権は守るだけでなく信頼を築くルールでもある

- 模倣ではなく分解・再構築で学ぶ姿勢が必要

- リスペクトを示すことで炎上や訴訟を防げる

著作権とリスペクトを理解することは、デザインスキルそのもの以上に、長期的なキャリアを左右する大切な要素です。

リスペクトを持って学ぶことが、結局は一番のオリジナリティにつながります!

【2025年版】Canvaの商用利用はどこまでOK?は、テンプレートや素材の無加工使用が著作権問題に発展する具体例を挙げており、「盗用疑惑」のリスクを理解する助けになります。

【2025年版】Canvaの商用利用はどこまでOK?仕事で使う前に必ず知っておくべき7つのルール

修正依頼が止まらない案件の罠

フリーランスデザイナーにとって、多くの時間と労力を奪うのが〝修正依頼の連発〟です。

一度の修正で終わるはずが、何度も何度も要望が変わり、最終的に完成が見えなくなることもあります。

修正が止まらない案件は、収益性を著しく下げ、精神的にも大きなストレスを生むため、特に注意が必要です。

ここでは、修正が繰り返される案件の実態と、それを防ぐための工夫について解説します。

要件変更が繰り返されると何が起きる?

修正依頼が止まらない案件では、最初の合意内容から大きく外れるケースがよくあります。

例えば、当初は「バナーの文字を少し変えるだけ」と言われたのに、実際にはデザイン全体を作り直すような大幅修正になることがあります。

結果として作業時間は数倍に膨れ上がり、報酬単価は時給換算で極端に下がってしまうのです。

さらに、クライアントの要望が変わるたびに方向性を修正するため、デザイナー自身のモチベーションも大きく下がります。

「完成が見えない」という状況は、精神的な消耗を招き、結果的に質の低下にもつながりかねません。

また、修正が繰り返される案件では納期もずれ込みやすく、他の案件に支障が出るリスクもあります。

納期遅延が積み重なれば、信頼の低下や次の案件喪失にも直結します。

つまり、要件変更が繰り返される案件は、単に「手間が増える」という問題にとどまらず、収益・信頼・精神面すべてに悪影響を与えるのです。

だからこそ、修正依頼を受ける際には「どこまでが契約に含まれるか」を明確にしておく必要があります。

- 修正が繰り返されると時給単価が極端に下がる

- 精神的な消耗が質の低下を招く

- 納期遅延が信頼失墜に直結する

修正依頼は避けられないものですが、最初の契約や合意で線引きを行うことが、長期的に自分を守るカギとなります。

ヒアリング不足が修正地獄を生む理由

修正依頼が止まらなくなる大きな原因の一つが、最初のヒアリング不足です。

クライアントが「こういう感じにしてほしい」と伝えたとき、それが必ずしも完成イメージと一致しているとは限りません。

デザイナーが依頼内容をそのまま受け止めてしまうと、実際の完成物とクライアントの頭の中のイメージに大きなズレが生じるのです。

「違う、そうじゃない」と繰り返される修正依頼は、このイメージのすれ違いから生まれる典型的なトラブルです。

特に駆け出しデザイナーは、クライアントの指示を鵜呑みにしがちです。

しかし、本来デザイナーの役割は「言葉になっていないニーズ」を引き出すことにあります。

そのためには、最初の段階でしっかりとヒアリングを行い、完成像を具体的に共有しておく必要があります。

たとえば参考デザインを提示して「この方向性でよいか」を確認する、ラフ段階で一度共有するなどの工夫が効果的です。

ヒアリング不足を放置すると、完成後に「全体を作り直してほしい」という最悪の事態を招きます。

これは単に作業量が増えるだけでなく、クライアントとの信頼関係をも壊しかねません。

丁寧なヒアリングは「修正コストを減らす投資」と考えるのが正しい姿勢です。

初期段階でのコミュニケーションに時間をかければ、後の大きなトラブルを未然に防げるのです。

- 言葉とイメージのズレが修正を増やす

- 参考デザインやラフの共有が有効

- 丁寧なヒアリングは修正削減への投資

「依頼通りに作ればいい」という発想から脱却し、クライアントの本当の意図を探る力がプロのデザイナーには求められます。

クライアント理解が修正回数を激減させる

修正依頼を大幅に減らすカギは、クライアントの発信や事業背景を理解することです。

普段のSNSやWebサイトを見ておくだけでも、その人が好むトーンや方向性が分かります。

例えば、ポップな発信をしている人に硬いデザインを提案しても、当然違和感を覚えられてしまいます。

クライアントを理解していれば「言われなくても最適解を出せる」状態になり、修正は激減するのです。

また、クライアントのブランドや事業を深く理解することで、単なる外注ではなく「パートナー」として認識されやすくなります。

結果として信頼関係が強まり、スムーズなやり取りが可能になります。

さらに、制作過程の3割や5割の段階で小まめに確認を挟むことも効果的です。

完成してからの修正はコストが大きいですが、途中段階で方向性を擦り合わせておけば最小限の修正で済みます。

クライアント理解は時間がかかるように思えますが、長期的には最も効率の良い方法です。

「相手の事業を自分ごととして捉える」姿勢が、結果的にデザイナー自身を楽にするのです。

修正回数が減れば、案件全体の満足度も高まり、リピートや紹介にもつながります。

- SNSやWebでクライアントの好みを把握する

- 小まめな中間共有で方向性を擦り合わせる

- 事業を自分ごととして理解する姿勢が重要

クライアントを理解する努力は、修正を減らすだけでなく、デザイナーとしての信頼を高める最大の近道です。

相手を知れば知るほど、修正は減って仕事がスムーズになりますよ!

請求書を出しても支払われない未払い問題

フリーランスとして避けて通れないリスクの一つが〝未払い問題〟です。

案件を納品して請求書を送ったにもかかわらず、支払いが遅延したり、最悪の場合は踏み倒されるケースもあります。

仕事をやり切ったのに報酬が振り込まれない状況は、経済的なダメージだけでなく大きな精神的ストレスを伴います。

ここでは、よくある未払いのパターンと、それを防ぐための実践的な対策を見ていきましょう。

納品後に〝払われない〟典型パターン

もっとも多いのは、納品後に「確認中です」「後日支払います」と言われ続け、実際には支払いが行われないパターンです。

悪意がなくても、クライアント側が単純に支払いを忘れている場合もあります。

しかし、中には最初から支払う意思がなく、フリーランスを狙った悪質な発注者も存在します。

特に若手デザイナーや実績の浅いフリーランスは、舐められて支払いを後回しにされやすいという傾向があります。

「払ってもらえなかったらどうしよう」と遠慮してしまうと、相手の思うつぼです。

さらに、未払いが続けば生活に直結するため、精神的にも大きな不安を抱えることになります。

結果的に「フリーランスは不安定だから続けられない」と諦めてしまう人も少なくありません。

この典型パターンを防ぐには、契約段階から支払い条件を明確にすることが大切です。

「納品後◯日以内に支払い」や「遅延した場合は遅延損害金を請求する」といった条項を設けておくと安心です。

- 「確認中」「後日」と言われ続けるのが典型

- 若手デザイナーほど支払いを後回しにされやすい

- 契約書で支払い条件を明記しておくことが重要

未払いは甘く見てはいけません。契約段階からルールを決めることで、自分の収益を守ることができます。

強気なリマインドと督促が必要な理由

未払いが発生したとき、多くのデザイナーがやってしまう失敗が「遠慮して催促できないこと」です。

「忙しそうだからもう少し待とう」と思ってしまうと、そのまま支払いが先延ばしにされ、最悪の場合は踏み倒されます。

リマインドや督促は失礼ではなく、正当な権利行使です。

実際、クライアントが本当に支払いを忘れているケースも多く、連絡すればすぐに対応してもらえることもあります。

逆に、催促をしないと「この人は請求に甘い」と見なされ、後回しにされやすくなります。

リマインドは1週間以内に1回、その後も支払われなければ数日おきに定期的に行うのが効果的です。

メールやチャットでの催促に加え、電話や書面での督促を組み合わせるとさらに強力です。

特に「内容証明郵便」を送ることで、法的手段を取る意思を示すことができます。

相手が悪質かどうかを見分けるには、リマインドへの反応を見るのが一番早いです。

誠実なクライアントであれば、遅れていても必ず返答があり、支払いに応じる姿勢を示します。

一方で、音信不通や曖昧な返答を繰り返す場合は、意図的に支払いを避けている可能性が高いでしょう。

その場合は、迷わず法的措置を検討すべきです。

- 催促は失礼ではなく正当な権利行使

- 定期的なリマインドで支払いを促す

- 反応の有無で相手の誠意を判断できる

リマインドや督促を恐れず、毅然とした態度を取ることが、フリーランスとしての信頼と収益を守る唯一の方法です。

前払い・契約でリスクを最小化する具体策

未払いリスクを本質的に減らすには、案件開始前の契約段階で仕組みを整えることが不可欠です。

もっとも効果的なのは、報酬の一部を前払いで受け取ることです。

たとえば、制作費の3割〜5割を着手金として事前に受け取れば、支払いトラブルのリスクは大幅に下がります。

「一円も払っていない状態」だとクライアントが逃げやすいため、心理的にも抑止効果があるのです。

また、契約書に「支払いが遅延した場合は遅延損害金を請求できる」と明記しておくことも重要です。

これにより、クライアントに「払わなければ不利益を被る」という意識を持たせられます。

さらに、契約時にはクライアントの住所や連絡先をしっかり確認しておきましょう。

いざとなれば督促状や内容証明を送れるよう、必要な情報を事前に押さえておくことが自衛策になります。

フリーランス向けの取引サポート団体や、報酬未払いを補償してくれる保険を活用するのも有効です。

「自分は守られている」という安心感があれば、余計な不安を抱かずに制作に集中できるでしょう。

- 着手金でリスクを大幅に軽減

- 契約書に遅延損害金の条項を盛り込む

- 住所や連絡先を確認して督促可能にする

- フリーランス保険や団体を活用する

未払いは「起きてから対応」するのではなく、「起きない仕組みをつくる」ことが何よりも大切です。

契約と前払いを徹底すれば、未払いの不安はぐっと減ります!

案件だと思ったらスクール勧誘

クラウドソーシングで案件を探していると、実は「仕事」ではなく「高額スクールへの勧誘」だったという事例が後を絶ちません。

案件獲得の喜びが一転して、営業トークに巻き込まれるのは、多くの駆け出しフリーランスが経験する落とし穴です。

本気で案件を取りたい人の心理を逆手にとった手口であり、時間と労力を奪われるだけでなく、場合によっては大きな出費につながります。

ここでは、実際に多いスクール勧誘のパターンと、被害を避けるためのチェックポイントを整理します。

クラウドソーシングに潜む巧妙な誘導

典型的なのは「案件募集」として掲載されているのに、実際に話を進めると「今のスキルでは任せられない」と言われるケースです。

そして「もっと稼げるようになるためにスクールに入りませんか?」と高額な講座を勧められます。

中には「案件をたくさん紹介できる知り合いがいる」と持ちかけ、スクール加入を条件にしてくる手口もあります。

期待を持たせてから断れない雰囲気を作るのが特徴で、気付いたときには高額契約を迫られることもあります。

また、募集文の時点で「デザインで稼いでどうなりたいですか?」など、案件とは関係ない質問が書かれていることもあります。

こうした場合は、案件ではなく勧誘の可能性が高いと疑うべきです。

さらに、Zoomなどの打ち合わせで「案件詳細」と称して長時間セールスを受けるパターンもよく見られます。

最初は案件の話をするため、気付くのが遅れるのも被害が多い理由です。

- 「スキル不足だから案件は任せられない」と言われる

- スクール加入を条件に案件紹介を持ちかけられる

- 募集文に案件と関係ない質問が含まれている

クラウドソーシングに潜む勧誘は巧妙です。違和感を覚えた時点で、一度冷静になって疑うことが大切です。

初心者が狙われやすい心理的スキ

スクール勧誘のターゲットにされやすいのは、経験の浅い初心者デザイナーです。

「案件を獲得できた!」という高揚感が、冷静な判断力を奪ってしまうからです。

その気持ちを逆手に取り、「このままでは案件を任せられない」と不安を煽り、解決策として高額スクールを提示してきます。

「もっと成長したい」「早く稼ぎたい」という前向きな気持ちが、最大の弱点になるのです。

また、初心者は「案件を逃したくない」という思いから、断るのが難しくなりがちです。

その結果、必要のない契約に同意してしまうことがあります。

さらに、「自分だけが特別に選ばれた」と錯覚させる巧妙な言葉もよく使われます。

「本気でやるなら特別に紹介しますよ」と言われると、断ることが裏切りのように感じてしまう心理を突かれるのです。

このように、初心者が抱える不安や焦り、承認欲求を巧みに突いてくるため、被害に遭いやすくなります。

しかし、冷静に考えれば「案件獲得のためにお金を払う」という仕組み自体がおかしいと気付けるはずです。

本当に良質なクライアントは、スキル不足を理由にお金を請求することはありません。

- 「案件を逃したくない」という焦りが狙われる

- 「特別扱い」の言葉に断れなくなる

- 不安や承認欲求を突かれると冷静さを失う

初心者であることは決して恥ではありません。むしろ、自分の立場を理解して冷静に対応することが、成長への第一歩です。

案件と偽った勧誘を見抜くチェックリスト

スクール勧誘を避けるためには、最初の段階で「怪しい案件」を見抜く力が必要です。

募集文ややり取りの中に、通常の案件では見られない特徴が隠れていることが多いのです。

事前にチェックリストを持っておけば、冷静に判断しやすくなります。

まず、募集内容に「デザインで稼いでどうなりたいですか?」など、案件と直接関係ない質問が含まれている場合は要注意です。

また、契約前に「一度Zoomで詳しく説明したい」と言われ、打ち合わせで長時間セールスをされるパターンも典型的です。

さらに「案件を紹介するにはスキルアップが必要」と言われたら、勧誘の可能性が極めて高いと考えてよいでしょう。

具体的な金額や作業内容を明示せず、「稼げるようになる」という曖昧な表現ばかりの場合も危険です。

本物の案件は「納期・報酬・内容」が明確であることを常に意識してください。

- 案件説明に関係のない質問が多い

- 打ち合わせが長時間のセールスに変わる

- 「案件紹介にはスキルアップが必要」と言われる

- 仕事内容や報酬が曖昧なまま進められる

上記のポイントに当てはまる場合は、勇気を持って断ることが自分を守る第一歩です。

本物の案件は「納期・報酬・内容」が明確。ここを外していたら要注意ですよ!

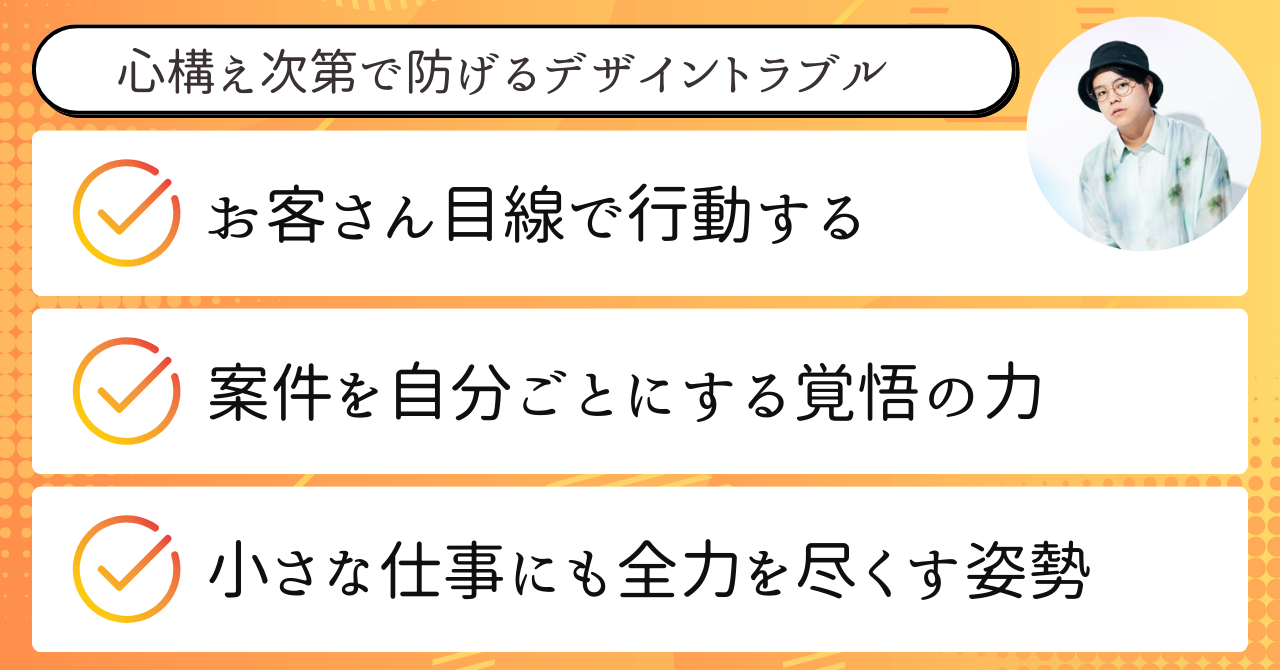

トラブルを未然に防ぐための心構え

ここまで紹介してきた誤植・盗用疑惑・修正地獄・未払い・勧誘トラブル。

これらは一見バラバラに見えますが、実はすべてに共通する解決のカギがあります。

それは「お客さんを理解し、誠実に向き合う姿勢」です。

フリーランスにとって、技術力はもちろん重要ですが、信頼を築けなければ長期的なキャリアは成り立ちません。

ここからは、日々の心構えとして持っておきたい考え方を解説します。

お客さん目線を徹底する重要性

トラブルを避ける最もシンプルで効果的な方法は、常にお客さんの目線に立つことです。

「自分がクライアントだったらどう感じるか」を想像するだけで、多くのリスクは未然に防げます。

例えば、誤植は「ちょっとしたミス」と思うかもしれませんが、クライアントにとっては大きな信用問題です。

お客さん目線で考えれば「二重チェックは面倒だから省く」という発想は出てこないでしょう。

また、盗用疑惑も「このくらい似ていてもいいだろう」と思うのは、デザイナー側の都合です。

クライアント目線で見れば「炎上してブランドに傷がついたらどうするのか」という懸念が浮かぶはずです。

さらに、修正依頼が多いときも「お客さんはなぜ満足していないのか」と考えれば、ヒアリング不足や理解不足に気付けます。

すべての行動を「お客さんの立場で考えたらどうか」と問い直すことが、最強のリスク回避策なのです。

もちろん、これはデザイナーにとっても大きなメリットです。

お客さん目線を徹底することで、信頼され、リピートや紹介につながるからです。

- 「クライアントだったらどう感じるか」を常に想像する

- 誤植・盗用・修正・未払いすべてに通じる視点

- 結果的に信頼とリピートにつながる

お客さん目線を持つことは、スキル以上にデザイナーの価値を高める最大の武器です。

自分ごととして案件に関わる覚悟

フリーランスのデザイナーは、ただ依頼されたものを形にするだけでは不十分です。

「この案件は自分の事業だ」と思えるくらいの覚悟を持つことが、トラブルを防ぐ最大の方法です。

なぜなら、自分ごととして捉えれば、クライアントのブランドや目的を自然と深く理解しようとするからです。

「指示通りにやればいい」という姿勢では、表面的な仕事になり、誤解や修正地獄を招きます。

逆に、自分がそのブランドの一員だと考えれば、細部まで気を配り、クライアントの意図を汲んだ提案ができるようになります。

これは単にトラブルを防ぐだけでなく、成果物のクオリティを大きく引き上げます。

さらに、「自分ごと」として取り組む姿勢は、クライアントにも必ず伝わります。

「この人は本当に自分の事業を考えてくれている」と感じてもらえることが、信頼関係の基盤になるのです。

この信頼があれば、多少のミスがあっても大きなトラブルには発展しません。

信頼は最高のリスクヘッジであり、デザイナーのキャリアを長期的に支える資産です。

もちろん、すべての案件でここまで深く関わるのは大変に思えるかもしれません。

しかし、案件を単なる「タスク」ではなく「自分の事業の一部」と考えることで、自然と成果の質も向上します。

- 案件を「自分の事業」と捉える覚悟を持つ

- ブランドの一員のつもりで細部に気を配る

- 信頼が最大のリスクヘッジになる

案件を自分ごとにする覚悟が、プロフェッショナルとしての差を決定づけます。

小さな成果物にも全力を尽くす姿勢

トラブルを避け、信頼を積み重ねるためには、成果物の大小に関わらず全力を尽くす姿勢が不可欠です。

「この程度なら手を抜いてもいいだろう」と思った瞬間に、信用は失われます。

例えば、ロゴ1つ、サムネイル1枚といった小さな仕事でも、そのデザインはクライアントのブランドを象徴する重要な要素です。

小さな成果物にこそ本気を出すことで、「この人に任せれば安心」と信頼を得られるのです。

また、クライアントはデザインの大小を問わず「誠実さ」を敏感に感じ取ります。

小さな案件に全力を尽くすデザイナーは、やがて大きな案件も任されるようになります。

逆に、小さな仕事で雑な対応をすれば、「重要な案件は頼めない」と判断されてしまうでしょう。

さらに、小さな成果物でも全力で取り組むことで、自分自身のスキル向上にもつながります。

積み重ねた小さな経験が、大きな案件での実力発揮につながるのです。

「どんな仕事にも全力」こそが、プロフェッショナルの最大の武器です。

- 小さな成果物にも誠実に取り組む

- 本気の姿勢が信頼を呼び、大きな案件につながる

- 小さな積み重ねがスキル向上の礎になる

一つひとつの成果物を丁寧に仕上げる姿勢が、トラブルを遠ざけ、信頼を呼び込む最大の近道です。

小さな仕事に全力を尽くすと、大きな信頼と案件につながります!

まとめ:デザイナーがトラブルを回避するために

本記事では、フリーランスデザイナーが直面しやすいトラブルの実例と、その回避策を紹介しました。

誤植による損害賠償・デザイン盗用疑惑・修正依頼の連発・未払い問題・案件と見せかけた勧誘。

いずれも現実に起こり得るものであり、決して他人事ではありません。

これらのトラブルを防ぐ最強の武器は「お客さん目線」と「誠実な姿勢」です。

小さな成果物に全力を尽くし、契約や確認フローを徹底する。

そして、クライアントを理解し、自分ごととして案件に取り組む覚悟を持つ。

その積み重ねが信頼を生み、結果としてトラブルを未然に防ぎます。

「どうすれば相手に喜んでもらえるか」という視点を忘れなければ、リスクを回避しながら成長できるのです。

安心して活動を続けるためにも、ぜひ今日から実践してみてください。

ゼロから学ぶデザイン講座|プロの指導で着実にスキルアップ【Design Hacks】

コンドウハルキさんが講師を務めるBrain講座 「ゼロから学ぶデザイン講座|Design Hacks」 は、初心者から案件獲得までを体系的に学べる、実践型のデザイン講座です。

独学では挫折しやすいデザイン学習を、プロのフィードバックや無制限の質問サポートを受けながら進めることができます。

- 初心者でも安心!体系的に学べるデザイン基礎講座

- Photoshop・Illustratorの操作を動画でわかりやすく解説

- 回数無制限の質問サポートでつまづきを解消

- 課題添削で実力が着実に身につく

- ポートフォリオ作成や案件獲得方法まで網羅

- 副業・キャリアアップにも役立つスキルを習得可能

- デザイン未経験者でも最短ルートで学習できる環境

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。