Brainメディア運営部です!

今回はコンドウハルキさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

今回の記事では、現役デザイナーであり講師としても活躍するコンドウハルキさんにお話を伺い、

〝稼ぐデザイナーになるためにコンビニに学ぶ〟という意外な切り口を解説していきます。

「デザインを勉強したいけど、どうしても参考にするのはSNSやおしゃれなサイトばかり…」

そんな風に思っている方は多いのではないでしょうか。

しかし実は、コンビニこそ最強のデザイン教材なのです。

理由はシンプルで、コンビニの商品は大手企業が膨大な予算を投じてデザインし、日々改善を重ねているからです。

一つひとつのパッケージにはデザイナーの試行錯誤が凝縮され、棚の配置や購買導線には緻密な戦略が隠されています。

つまり、私たちが毎日のように利用するコンビニには、〝成果を出すデザインの法則〟が詰まっているのです。

この記事では、グミや飲料のパッケージデザイン、さらには大手コンビニ各社のブランディング戦略までを具体的に取り上げます。

観察力を鍛え、日常を学びに変える視点を身につければ、デザイナーとしての実力は格段にアップします。

「勉強=スクールや講義」だけではなく、日常生活こそが最大の学びの場であることに気づくはずです。

これからデザインを始めたい人も、すでに案件を受けている人も、今日からできる実践法を紹介していきます。

ぜひ最後まで読んで、稼げるデザイナーへとつながる新しい思考を持ち帰ってください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝稼ぐデザイナー〟が持つ視点とは?

稼げるデザイナーに共通しているのは、ただソフトを使いこなせるだけではありません。

彼らは日常のあらゆる場面を〝学びの教材〟として活用しています。

特にコンビニのような身近な空間は、実はデザイン力を磨く最高の場です。

そこにはパッケージやレイアウト、導線設計といった要素がぎっしり詰まっているからです。

つまり稼ぐデザイナーに必要なのは「観察力」と「解釈力」なのです。

表面的な綺麗さにとどまらず、成果につながる仕組みを理解できる人ほど強いのです。

この記事では、その具体例としてコンビニを題材に解説を進めていきます。

最初に「なぜ日常体験が学びに直結するのか」を整理してみましょう。

なぜ日常体験が最大の学びになるのか

デザインを学ぶというと、多くの人がYouTubeやオンライン講座をイメージします。

もちろんそれも大切ですが、日常から得られる学びの深さを軽視してはいけません。

なぜなら、企業が莫大な予算を投じてテストし続けている商品や店舗設計に、無料で触れられるからです。

これは何よりも贅沢な学習環境です。

例えばコンビニに並ぶお菓子や飲料のパッケージは、すべてプロのデザイナーが練りに練ったものです。

手に取ってもらえるかどうかは、その一枚のデザインにかかっています。

つまり売上が証明した「勝ち残ったデザイン」を毎日目にできるのです。

これは教科書以上に説得力のある教材だと言えるでしょう。

また、コンビニ店舗のレイアウトも大きな学びです。

入口からレジまでの導線、商品の配置、高さの調整。すべてが顧客心理を前提に設計されています。

このような環境に毎日触れているのに、ただ「買い物」で終わらせてしまうのは非常にもったいないことです。

観察眼を持つだけで、普段の行動がトレーニングに変わります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- コンビニは実践的なデザイン教材である

- 売上が裏付ける勝ち残ったデザインを観察できる

- 導線設計やレイアウトからUXの本質を学べる

日常体験を「なんとなくの消費」で終わらせず、学びに変える姿勢こそが稼ぐデザイナーの第一歩なのです。

コンビニに隠されたデザイン教材の正体

コンビニに入ると、私たちは無意識のうちに膨大なデザインに触れています。

ドアの開閉音から始まり、ゴミ箱の配置、棚の商品パッケージに至るまで、すべてが意図を持って設計されています。

特に注目すべきはパッケージデザインです。

一つの商品を全国展開するには莫大なコストがかかるため、企業は必死に「どうすれば手に取ってもらえるか」を検証しています。

だからこそ、そこに並ぶ商品は成果に裏付けられた生きた教材なのです。

売れないデザインはすぐに姿を消し、勝ち残るものだけが残ります。

また、棚の高さや配置も計算されています。

子どもが目にする位置にはアニメキャラクターのお菓子、大人の目線には高価格帯の商品が並びます。

こうした配置は単なる「並べ方」ではなく、購買心理に基づいたUX設計です。

つまり、コンビニはデザインと心理学が融合する実験場なのです。

ここまでの話を少し整理しておきます。

- 商品パッケージは成果で選別された教材

- 棚の配置は顧客心理を前提に設計されている

- 売れるデザインと売れないデザインの違いを観察できる

日常で当たり前に見過ごしている空間にこそ、稼ぐデザイナーが学ぶべき教材が眠っているのです。

初心者こそ観察力を鍛えるべき理由

デザイン初心者はどうしても「一枚の作品を綺麗に仕上げる」ことに集中しがちです。

しかし本当に大切なのは、背景にある体験や心理を読み解くことです。

例えば、サムネイル一つ取っても「どんな状況でユーザーが見るのか」を考えなければ刺さりません。

これはコンビニの商品配置とまったく同じロジックです。

観察力を鍛えることで、デザインの「理由付け」ができるようになります。

ただ感覚で作るのではなく、「なぜこの色や形にするのか」を説明できることがプロへの第一歩です。

また、観察を続けることで日常の解像度が高まり、気づきが増えます。

これが積み重なると、他のデザイナーとの差別化につながるのです。

さらに、実際の現場ではクライアントから修正指示が入ることも多くあります。

観察力を養っていれば、その意図を理解しやすく、より適切な提案ができるようになります。

特に初心者のうちは、この訓練が将来の大きな武器となります。

日常を漫然と過ごすか、学びに変えるかで、数年後の実力に大きな差が生まれるのです。

ここで重要なポイントをまとめます。

- 観察力は「理由を持ったデザイン」を可能にする

- 気づきの積み重ねがデザイナーの差を生む

- 初心者ほど日常を教材にする習慣が重要

綺麗に作る力よりも、まずは「観察して解釈する力」を鍛えることが、稼ぐデザイナーへの近道なのです。

小さな気づきを毎日積み重ねることが、デザイン力を一気に伸ばす近道なんです!

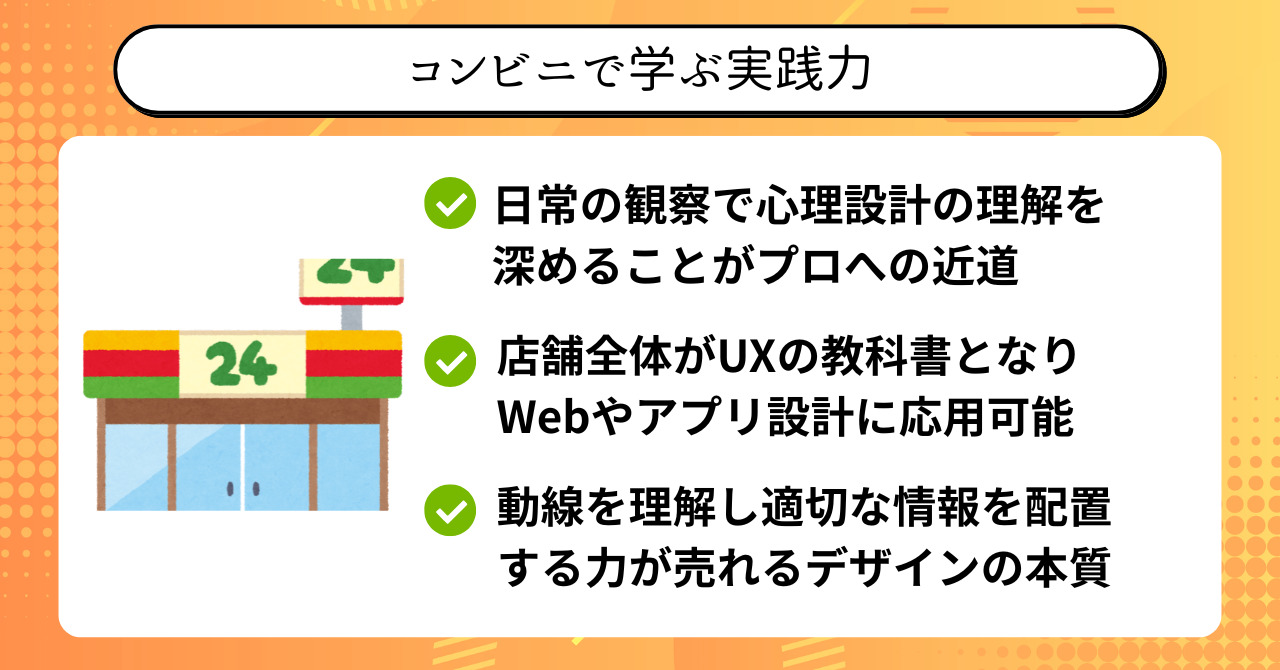

コンビニで磨ける実践的デザイン力

コンビニに並ぶ商品や店舗全体の設計には、売上を最大化するための工夫が無数に仕込まれています。

それをただ消費するのではなく〝観察して学ぶ〟ことで、デザイナーとしての実力を大きく伸ばせます。

ここでは、特に注目すべき3つの要素を掘り下げていきます。

それはパッケージに隠された心理的仕掛け、店舗レイアウトから見えるUX設計、そして購買導線に潜む工夫です。

パッケージに仕込まれた心理的トリガー

コンビニ商品のパッケージは、見た目の美しさだけでなく「どうすれば人が手を伸ばすか」を前提にデザインされています。

つまり、視覚と心理を同時に刺激する工夫が詰まっているのです。

例えばグミのパッケージを思い出してください。

果汁グミのように〝しずる感〟を前面に押し出してジューシーさを演出するものもあれば、タフグミのように色やフォントで硬さや力強さを表現するものもあります。

視覚情報から味や食感を想像させることこそ、パッケージの最大の役割です。

この仕組みを理解すると、LPやサムネイルでも「体験を想像させるデザイン」を意識できるようになります。

さらにパッケージには色彩心理も強く反映されています。

青系の飲料は爽快感、赤系はエネルギッシュさを訴求し、黒は高級感を与えるなど、色一つで商品の価値が変わります。

また、文字のフォントや太さにも意図があります。

細めで余白のある文字は軽やかさや繊細さを、太く詰まった文字は力強さや満腹感を連想させます。

デザイン初心者は「ゴシック体か明朝体か」程度で選びがちですが、実際はもっと繊細に使い分けられているのです。

こうした違いに気づくことは、プロの思考に近づくための第一歩です。

日常で商品を手に取るときに「この色はどんな印象を与えているか」「文字の形はどんな感情を喚起しているか」を意識するだけでも、観察力は格段に高まります。

ここまでの話を整理すると次のようになります。

- パッケージは心理的トリガーを仕込んだ教材である

- 色彩やフォントの違いが消費者の感情に直結する

- 「体験を想像させるデザイン」を学べる絶好の場がコンビニ

普段何気なく手にしているお菓子や飲料こそ、売れるデザインのエッセンスが凝縮された最高の学習素材なのです。

店舗レイアウトが教えるUX設計の本質

コンビニに入ると、私たちは自然に奥まで歩き、気づけばレジ前で追加の商品を手に取っています。

これは偶然ではなく、緻密に設計されたUX(ユーザー体験)によるものです。

たとえば、飲み物は必ず店舗の最奥に配置されています。

ほとんどの人が購入する商品をあえて遠くに置くことで、来店者は店内を一通り歩き、途中で他の商品に目を留める仕組みになっています。

「必要なものへたどり着く過程」で、ついで買いを誘発する。

これが購買導線設計の基本ロジックです。

また、生活雑貨のように利用者が少ない商品は入口近くに配置されます。

必要な人だけがすぐに取れるようにし、主力商品の購買導線を妨げない工夫です。

さらに子ども向け商品は棚の下段、大人向け商品は視線の高さに並べられます。

これは「誰がどの視点で商品を見るか」を徹底的に考え抜いた結果です。

UX設計の視点で言えば、これはまさに情報設計のリアル版です。

Webサイトでも重要な情報をスクロールの奥に置けば必ず目に入りますし、逆に補助的な情報は手前で提示すれば混乱を避けられます。

つまり、コンビニのレイアウトはWebデザインやアプリ設計にも応用可能な「体験設計の教科書」なのです。

実際にプロのデザイナーは、こうした店舗設計を観察することで「どの順番で情報を見せるべきか」のヒントを得ています。

日常の買い物をUXの教材にできるかどうかで、デザイン力の伸びは大きく変わってきます。

ここで意識しておきたいポイントをまとめます。

- 飲み物を最奥に置くのは購買導線の設計である

- 子ども・大人の視線に合わせた商品配置がUX設計そのもの

- 店舗レイアウトはWebやアプリの情報設計に直結する学び

何気なく歩いている店内にこそ、UX設計の本質を学べるヒントが隠されているのです。

購買導線から学ぶ売上を伸ばす仕組み

コンビニでは「ついで買い」を誘発する仕組みが至る所に仕込まれています。

その典型例がレジ横の商品です。

ガムやキャンディ、ホットスナックなどは、会計待ちの時間に自然と視界に入るように配置されています。

これにより、計画していなかった商品を購入する確率が高まるのです。

人が必ず通る導線に「買いたくなる仕掛け」を置く。

これはコンビニに限らず、あらゆる店舗デザインの基本です。

さらに、限定商品や新商品のポスターも効果的に使われています。

入口近くやレジ前に配置することで、来店者の購買意欲を瞬時に刺激します。

この仕組みはWebでも同じです。

カート画面で関連商品を表示する、記事の最後におすすめサービスを提示する。これらはすべて「レジ横」の考え方と共通しています。

重要なのは、ユーザーの動線を理解した上で、最適な場所に適切な情報を置くことです。

ただデザインを整えるのではなく、売上につながる仕組みを設計できるかがプロとの大きな差になります。

ここまでの内容を整理すると、以下の通りです。

- レジ横の商品配置は「ついで買い」を誘発する仕掛け

- 導線設計はWebのカートやCTAにも応用できる

- 売上を伸ばすデザインは「配置とタイミング」が鍵

つまり稼ぐデザイナーは、ビジュアルを整えるだけでなく、売れる仕組みを構築できる人なのです。

デザインは見た目を整えるだけじゃなく、売れる仕組みをどう作るかが本当の勝負ですよ!

未経験・スキルゼロからでも Web デザインで自宅副業を始める方法を解説。観察で学ぶデザイン力を、まず手を動かすことで養うヒントになります。

「お金も時間もスキルもない私が…」未経験から在宅ワークで月10万円を稼げた神ステップ

現役デザイナーが選ぶ注目商品事例

コンビニを教材にする際に、具体的な商品を観察すると学びが一気に深まります。

ここではグミ、飲料、そしてプライベートブランド商品を例に、デザインの狙いや工夫を見ていきましょう。

グミパッケージが示す感情デザイン

グミの棚は、デザインを学ぶうえで最高の教材です。

なぜなら種類が豊富で、新商品が次々と入れ替わり、売れ残れば即撤退するという〝競争の激しい市場〟だからです。

そのため、残っているパッケージは消費者に選ばれ続けた勝ち組デザインといえます。

たとえば「果汁グミ」は鮮やかなフルーツの写真と透明感ある色使いで、ジューシーさを強烈に訴求しています。

見ただけで「みずみずしい味がする」と想像させる、これが〝しずる感〟の力です。

一方で「タフグミ」は、黒や濃い赤を基調にした力強いデザイン。

フォントも太く、筋肉質な印象を与えるように設計されており、「固い」「エネルギッシュ」といった感情を自然に喚起します。

このように、同じグミでもデザインの方向性がまったく異なり、購買層の心理を的確に捉えています。

さらにフォントの太さや余白の使い方も重要です。

丸みがあり余白を広く取ったフォントは柔らかさを演出し、詰まったフォントは硬さや強さを印象づけます。

フォント選びひとつで、消費者の無意識に与える印象は大きく変わるのです。

デザイン初心者が最初に見落としがちなのは、この「感情をどう動かすか」という視点です。

単に色や形を整えるだけでは、心に響くデザインは生まれません。

グミ売り場は、この感情設計を学ぶのに最適な教材なのです。

ここで押さえておきたいポイントをまとめます。

- グミ売り場は競争が激しく「勝ち残りデザイン」だけが並ぶ

- 色・フォント・余白の組み合わせで感情を操作できる

- 購買層の心理に寄り添う設計がデザイン成功の鍵

飲料ボトルの変化から読み解くブランド戦略

飲料のパッケージも、デザインの力を学ぶ絶好の教材です。

特にお茶や清涼飲料のボトルデザインは、時代とともに大きく変化してきました。

代表的なのが「生茶」のパッケージです。

2000年代初期の生茶は、明るい緑色と大きな容量を強調した、やや安価な印象のデザインでした。

しかし現在の生茶は、深みのある緑とシンプルなレイアウトで高級感を前面に打ち出しています。

量を減らしたにもかかわらず、むしろ「質の高さ」が際立ち、価格が高くても選ばれるブランドへと成長しました。

パッケージデザインの刷新がブランドイメージを塗り替えた好例です。

また、ボトルの形状も重要な要素です。

細身で丸みを帯びた形は上品さを演出し、ゴツゴツとした形は力強さや満腹感を連想させます。

これは化粧品やアルコール飲料でも同じで、形そのものが消費者心理に直接働きかけます。

デザインを学ぶ人は「色やロゴ」だけでなく、形状そのものの役割も意識すべきです。

さらに、過去には失敗事例もあります。

オレンジジュース「トロピカーナ」は、パッケージを刷新した際に売上が20%以上減少しました。

原因は、オレンジそのものを見せる「しずる感」が失われたこと。

見た目は現代的になったものの、消費者が求めていた「果実感」を削いでしまったのです。

このように、デザインの良し悪しは見た目の美しさではなく、ユーザーが期待する体験を維持できているかで決まります。

飲料ボトルの進化や失敗から学べることは非常に多いのです。

ここでのポイントを整理してみましょう。

- 生茶の刷新は「高級感」を打ち出す成功事例

- トロピカーナの刷新は「果実感」を失って売上減少

- 形状そのものもブランドイメージを左右する

売上が落ちた事例に見る改善のヒント

デザインは必ずしも成功するわけではありません。

むしろ「売上が落ちた失敗事例」からこそ、多くの学びを得ることができます。

先ほど紹介した「トロピカーナ」のパッケージ刷新は、まさにその典型例です。

オレンジのしずる感を削いだことで消費者の支持を失い、20%以上の売上減少につながりました。

デザインの目的は「綺麗にすること」ではなく「売れること」。

この事実を忘れると、成果に直結しないデザインに陥ってしまいます。

一方で、ローソンのプライベートブランド刷新は当初こそ批判を受けましたが、結果的に売上を伸ばしました。

消費者が慣れるまでに時間はかかったものの、ブランド全体の統一感を強化したことが功を奏したのです。

ここから学べるのは、短期的な批判に惑わされず、長期的なブランド戦略を見据える重要性です。

デザインの成否は「瞬間的な反応」ではなく「継続的な売上」で判断されるべきなのです。

つまり、失敗も成功も含めて「数字で測る」ことこそ、プロデザイナーに欠かせない視点です。

この観点を押さえることで、感覚だけに頼らない再現性あるデザイン力を身につけられます。

最後にまとめます。

- 失敗事例からこそ学びが多い

- 短期的な批判より長期的な売上を重視する

- 成果は「数字」で評価する姿勢が必要

批判があっても「数字」で成果を出せば勝ちです。ここを忘れなければデザインは必ず強くなります!

大手コンビニ3社のデザイン戦略を比較

日本のコンビニは、セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートの三大ブランドが中心です。

それぞれが異なるデザイン戦略を取り入れており、比較するとブランドの個性が浮き彫りになります。

同じ「コンビニ」でも、デザインで伝える世界観はまったく違うのです。

ここでは3社のプライベートブランドや店舗デザインを例に、その戦略を見ていきましょう。

セブンイレブン:日常に溶け込むデザイン

セブンイレブンのデザイン戦略は一言でいえば「日常に溶け込む」ことです。

生活に自然となじみ、どんな家庭やシーンでも違和感なく利用できることを重視しています。

その象徴的な事例が「セブンプレミアム」のティッシュです。

黒を基調にしたシンプルなデザインは、ブランドロゴを主張しすぎず、部屋に置いても違和感がありません。

一方で、剥がすとシンプルな白箱になる工夫もあり、家庭の雰囲気を壊さずに使えるようになっています。

これはまさに「日常への溶け込み」を意識した設計です。

セブンはまた、著名デザイナー佐藤可士和氏を起用し、ロゴや商品全体の統一感を徹底しています。

結果として、「セブンブランド=安心で安定した品質」という認知を獲得しました。

ここから学べるのは、デザインは単体の商品を超えて「生活シーン全体での調和」を意識すべきだということです。

要点を整理すると以下の通りです。

- セブンの戦略は「日常生活に違和感なく溶け込むデザイン」

- シンプルさと高級感のバランスがブランドを支える

- 著名デザイナーの起用で統一感を強化

ローソン:挑戦的なプライベートブランド刷新

ローソンは数年前にプライベートブランドのデザインを大幅に刷新しました。

その変化は非常に大胆で、従来の「分かりやすさ」から大きく舵を切ったものでした。

刷新直後、多くの消費者からは「商品が何か分かりにくい」「写真がインスタ風で違和感がある」といった批判が寄せられました。

しかし、結果的に売上は向上したのです。

短期的な分かりやすさよりも、ブランド全体の世界観を優先した戦略が功を奏しました。

ローソンの新デザインは、健康志向や生活の質を重視するイメージを前面に打ち出しています。

糖質オフや低カロリーといったニーズを反映した商品群が、そのコンセプトと強く結びついています。

さらに、パッケージデザインは写真を大きく使い、トーンを統一することで、棚全体で「ローソンらしさ」を演出しています。

これは単なる個別商品ではなく、ブランドアイデンティティの確立を狙った施策です。

一時的な批判を受けながらも、結果として売上を伸ばした事例は、デザインが「単発の美しさ」ではなく「継続的な選ばれやすさ」を目指すべきだと教えてくれます。

学びをまとめると以下の通りです。

- 刷新直後は批判があってもブランド戦略として成功

- 健康志向・生活品質のイメージを強化

- 棚全体で「ローソンらしさ」を演出するブランディング

ファミマ:寄り添いを重視したブランディング

ファミリーマートの戦略は、セブンやローソンとは異なり「生活者に寄り添うこと」に重点を置いています。

プライベートブランド「ファミマル」では、手軽さ・安心感・身近さを大切にしたデザインが採用されています。

そのパッケージは派手すぎず、親しみやすさを感じさせる色使いが特徴です。

消費者に「安心して日常的に選べる」印象を与えることを意識しているのです。

特別感ではなく「毎日の当たり前」を支える姿勢こそが、ファミマのデザイン戦略の核といえます。

また、他社に比べて幅広い世代をターゲットにしている点も特徴です。

学生から高齢者まで、誰でも「ちょうどいい」と感じられるよう、過剰な個性よりも調和を優先しています。

この方向性は、「今すぐ食べたい特別な一品」ではなく「毎日の買い物で安心して選べる商品」を目指したものです。

その結果、ファミマは日常使いに強みを持つブランドとして定着しました。

デザイナーが学べるのは、ターゲット層ごとに適切な距離感を表現することの大切さです。

華やかさを追求するだけが正解ではなく、信頼感や安心感を演出するデザインも強力な武器になるのです。

ここでの学びを整理すると以下の通りです。

- ファミマは「日常の寄り添い」を重視した戦略

- 派手さではなく安心感を前面に出すデザイン

- 幅広いターゲット層に「ちょうどいい」を提供

デザインは「目立つこと」だけじゃなく、安心感や信頼感をどう伝えるかも大切なんです。

SNSで発信を仕事にしたい人が“絶対に外してはいけない視点”を解説。ブランド戦略や世界観づくりに通じる内容が、コンビニ3社の比較にも役立ちます。

インフルエンサーが突然消える7つの失敗パターン|SNS起業で〝続かない人〟に共通する末路と回避法

日常を学びに変えるデザイナーの習慣

優れたデザイナーは特別な教材だけでなく、日常のすべてを学びの場にしています。

コンビニを観察する習慣は、まさにその代表例です。

日常の中で「なぜこのデザインが採用されているのか?」を考える癖が、成長のスピードを何倍にも引き上げます。

「なぜ?」を問い続ける思考習慣

コンビニの商品を手に取ったとき、ただ「デザインがきれい」と感じるだけでは学びになりません。

重要なのは「なぜこの色なのか」「なぜこの配置なのか」と問いを立てることです。

たとえば、グミのパッケージで派手な色が使われているのは、視覚的に目立たせるため。

さらにフォントの形状や余白の取り方まで含めて、購買層の心理を想定した設計になっています。

この「なぜ?」を積み重ねることで、デザインの裏にある意図を読み解けるようになります。

そしてそれは、自分が制作する際の判断軸として活きてくるのです。

疑問を持ち、仮説を立て、答えを検証する。この思考習慣こそがプロデザイナーへの第一歩です。

具体的なアクションとしては、毎日1つの商品を選び、少なくとも5つ以上の「なぜ?」を考えてみること。

これを続けるだけで、観察眼と発想力が格段に鍛えられます。

要点を整理すると以下の通りです。

- 「なぜ?」を問い続けることでデザインの意図が見える

- 観察と仮説検証を日常に組み込むことが大切

- 1日1商品・5つの「なぜ?」で習慣化を目指す

日常をデザイン教材に変える具体的な方法

日常を学びに変えるためには、観察を「具体的な行動」に落とし込むことが大切です。

ただ眺めるだけではなく、記録や分析を伴うことで初めて学習効果が高まります。

まずおすすめなのは写真を撮って保存することです。

気になるパッケージやレイアウトを撮影し、後で比較すると変化や工夫が見えてきます。

次にノートやアプリで気づきを言語化すること。

「この色使いは高級感を出すため」「この配置は購買導線を意識している」といったメモを残すだけで、理解度は大きく変わります。

さらに応用としてトレース練習も効果的です。

気になるデザインを自分の手で再現することで、フォントの選び方や余白の感覚など、プロの判断基準を体感できます。

「見る」から「やる」へとステップを踏むことで、学びは実践的なスキルに変わるのです。

また、定期的に「同じ商品がどう変わったか」を振り返るのもおすすめです。

企業は常にテストを繰り返しており、その変化を追うことはリアルなデザイン改善の教材となります。

習慣化するコツは「1日1つ観察して記録する」と決めること。

少しずつ積み重ねることで、やがて圧倒的な観察データと洞察力が身につきます。

ここでまとめると以下のようになります。

- 写真を撮って比較・分析する

- 気づきをノートやアプリに言語化する

- トレース練習でプロの感覚を体験する

- 商品の変化を追跡し改善の意図を学ぶ

学びを成果に変えるアウトプット術

観察や分析で得た学びは、アウトプットしてこそ力になります。

単なる知識で終わらせず、実際の成果に結びつけることが重要です。

まず効果的なのは模写やトレースをポートフォリオ化することです。

「このパッケージを再現しました」といった記録は、スキル証明にもなり、成長の軌跡を残すことにもつながります。

次にSNSやブログで発信すること。

気づきをシェアすることで第三者からのフィードバックが得られ、学びの深さが格段に増します。

また、案件に直接活かすことも大切です。

例えばサムネイル制作で「グミのパッケージの派手さ」を参考にしたり、ランディングページで「レジ横のついで買い導線」を応用するなどです。

インプットしたら必ずアウトプットし、実践で試す。この習慣が成長を最大化します。

さらに、振り返りの時間を設けることも有効です。

「なぜこのデザインはうまくいったのか」「なぜ成果につながらなかったのか」を定期的に分析することで、再現性あるスキルに昇華できます。

要点を整理すると以下のようになります。

- 模写やトレースをポートフォリオ化する

- SNSやブログで発信してフィードバックを得る

- 案件に応用して成果に直結させる

- 振り返りで再現性を高める

アウトプットがあるからこそ、観察が血肉になります。実践と振り返りを繰り返すのが成長の近道です!

“たった1万円”を最初の成果として経験することの価値を説く記事。観察+アウトプットという習慣の重要性と重なります。

【SNS発信で稼ぐ】フォロワー100人でも成果が出る!初心者向け“失敗しない”思考習慣と実践法

デザインスクールで学ぶ+日常観察の相乗効果

デザインを本格的に学ぶなら、スクールや教材を活用するのは大きな近道です。

ただし、それだけでは「知識で止まってしまう」こともあります。

スクールでの学習と日常の観察を組み合わせることで、実力は飛躍的に伸びるのです。

体系的な知識と現場感覚の融合

デザインスクールでは、ツールの使い方や基礎理論、案件の進め方などを体系的に学ぶことができます。

これは独学では得にくい強みです。

一方で、現場で活躍するデザイナーは「理論+観察」で力を磨いています。

例えば、グミのパッケージを見てフォントや色使いを分析し、それを学んだ理論に当てはめて考える──この繰り返しが成長を加速させます。

理論だけでも不十分、観察だけでも不十分。両方を組み合わせて初めて再現性が生まれるのです。

また、スクールで学んだスキルを日常の観察で実際に検証することで、理解が定着しやすくなります。

「このレイアウトはUX設計の理論と同じだ」と気づける瞬間が、学びを血肉に変えるのです。

ここでの学びを整理すると以下の通りです。

- スクールでは基礎理論と案件進行を体系的に学べる

- 日常観察は理論を現実に結びつける役割を持つ

- 理論+観察の両立で再現性あるデザイン力が身につく

スクールで学んだことを日常で試す方法

スクールで学んだ知識は、日常に落とし込むことで初めて定着します。

学びを現実の観察に結びつけることで「知っている」から「使える」に変わるのです。

例えば、スクールで学んだ色彩心理をコンビニの商品に当てはめて観察してみましょう。

「なぜこの飲料は深緑で高級感を出しているのか」「なぜこのグミは派手なピンクで目立たせているのか」と考えるだけで理解が深まります。

また、学んだレイアウト理論を店舗設計と比較するのも効果的です。

飲み物を最奥に配置する導線設計は、Webサイトで重要情報をスクロール後に配置する考え方と同じです。

さらにタイポグラフィの知識を活かし、商品のフォントを分析するのも有効です。

丸みのあるフォントは柔らかさを、角張ったフォントは力強さを伝える。この理解が自分の制作に直結します。

「学んだら即観察」このサイクルが学習の最速ルートです。

スクールの学びをノートにまとめたら、必ず1つ日常の商品を観察対象にしてみましょう。

これを繰り返すことで、学びが単なる知識で終わらず「実戦力」へと進化します。

要点を整理すると以下の通りです。

- 色彩心理を日常の商品に当てはめて観察する

- レイアウト理論を店舗設計と比較して理解する

- タイポグラフィをパッケージから学ぶ

- 学びを観察で検証し「使える知識」にする

現場で活躍するための学び方のバランス

スクールで学ぶ理論と、日常の観察で得る現場感覚。

この2つをどのようにバランスさせるかが、実際に活躍できるデザイナーを決定づけます。

理論だけに偏ると、実務で応用できない「頭でっかち」になります。

一方、観察や経験だけに頼ると、根拠に乏しく再現性のないデザインしか作れません。

重要なのは、理論を土台にしつつ観察で検証し続ける姿勢です。

たとえばUX設計の理論を学んだら、コンビニの導線を歩きながら「ここはどんな意図か」と分析する。

色彩心理を学んだら、飲料ボトルの配色を見て「消費者にどう作用しているか」を考える。

このように往復することで、知識が実務に直結していきます。

また、現場での案件では「理論の裏付けがある提案」と「観察から導いたリアルな洞察」の両方が評価されます。

クライアントを納得させるためにも、この2軸を使い分けられることが武器になるのです。

デザイナーとして長く活躍するには、この学び方のバランスを意識し続けることが欠かせません。

まとめると以下の通りです。

- 理論だけでは再現性が弱く、観察だけでは根拠が薄い

- 理論を学び、観察で検証する往復運動が成長を加速

- 案件では理論+洞察の両輪が評価につながる

理論と観察の両方を回すことで、初めてデザインが「成果を出す武器」になりますよ!

まとめ:コンビニは最高のデザイン教材

ここまで見てきたように、コンビニにはデザインの学びがあふれています。

商品パッケージ、店舗レイアウト、購買導線。すべてがプロのデザイナーによって緻密に設計されているのです。

特に注目すべきは、デザインは「見た目」ではなく「体験」をつくるものだという点です。

コンビニを観察することで、UX設計やブランド戦略の核心を日常的に学ぶことができます。

また、成功事例だけでなく、トロピカーナのような失敗事例や、ローソンの刷新のように批判を乗り越えた事例も含めて、

「デザインは数字で評価される」という現実を理解できました。

さらに、日常の観察をスクールでの学びと組み合わせることで、

知識と現場感覚が融合し、成果につながるデザイン力が磨かれていきます。

つまり、コンビニは身近にありながらも、最高のデザイン教材なのです。

最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。

- コンビニにはUX・UI設計やブランディングの要素が詰まっている

- 成功・失敗事例の両方から学びを得られる

- 観察+スクール学習で再現性あるデザイン力が身につく

今日からぜひ、コンビニをただの買い物の場ではなく、学びのフィールドとして活用してみてください。

その小さな習慣が、あなたを「稼げるデザイナー」へと成長させる大きな一歩になります。

ゼロから学ぶデザイン講座|プロの指導で着実にスキルアップ【Design Hacks】

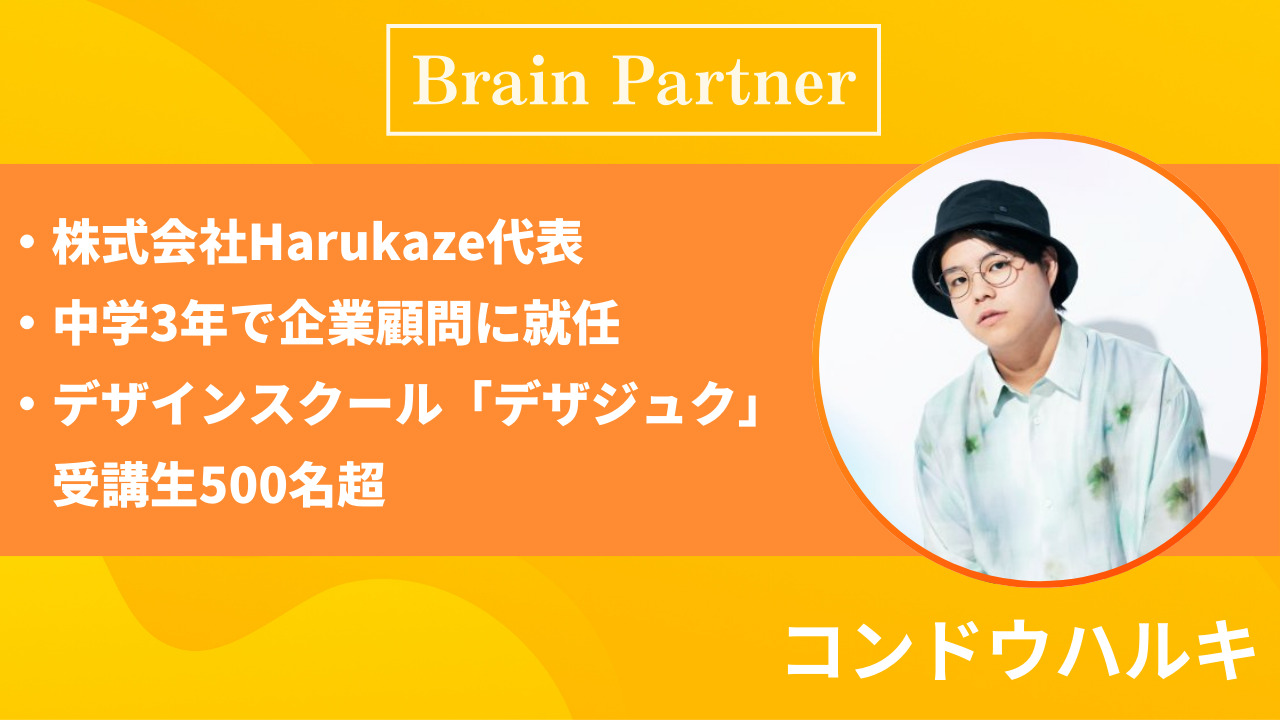

コンドウハルキさんが講師を務めるBrain講座 「ゼロから学ぶデザイン講座|Design Hacks」 は、初心者から案件獲得までを体系的に学べる、実践型のデザイン講座です。

独学では挫折しやすいデザイン学習を、プロのフィードバックや無制限の質問サポートを受けながら進めることができます。

- 初心者でも安心!体系的に学べるデザイン基礎講座

- Photoshop・Illustratorの操作を動画でわかりやすく解説

- 回数無制限の質問サポートでつまづきを解消

- 課題添削で実力が着実に身につく

- ポートフォリオ作成や案件獲得方法まで網羅

- 副業・キャリアアップにも役立つスキルを習得可能

- デザイン未経験者でも最短ルートで学習できる環境

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。