Brainメディア運営部です!

今回の記事では、〝AI活用×Web制作〟の専門家であるまさたさんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「外注したけど結局自分でやった方が早い…」

そんな悩みを感じたことはありませんか?

Web制作者の多くが、外注化やチーム化に挑戦しても、思うように成果が出ずに立ち止まってしまいます。

結論から言えば、AIを取り入れることで外注化のハードルは一気に下がります。

なぜなら、AIは〝指示の標準化〟と〝教育の自動化〟を同時に実現できるからです。

従来は、人に依存して教え直したり、細かな修正を繰り返すことで時間も利益も削られていました。

しかしAIを活用すれば、自分のやり方をGPTsやCursorに落とし込み、外注先全員に共通の基準を持たせることができます。

その結果、指示の食い違いや品質のバラつきが減り、修正工数も最小限で済むようになります。

実際に、月250時間働いても収入が頭打ちだった制作者が、AIを取り入れることで同じ稼働時間で収入を2倍にした事例もあります。

これは単なる効率化にとどまらず、〝売上を伸ばすための提案やマーケティング〟といった高付加価値の業務に時間を振り分けられるという意味でも大きな変化です。

つまり、AIを活用することで「外注が進まない理由」を解消し、Web制作者として次のステージへ進めるのです。

本記事では、Web制作者が直面しやすい外注の壁と、AIを取り入れることでどう突破できるのかを具体的な事例を交えて解説していきます。

外注化に悩んでいる方も、これからAIを業務に取り入れたい方も、きっとヒントが見つかるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

あなたも当てはまる?Web制作者にありがちな〝外注の悩み〟

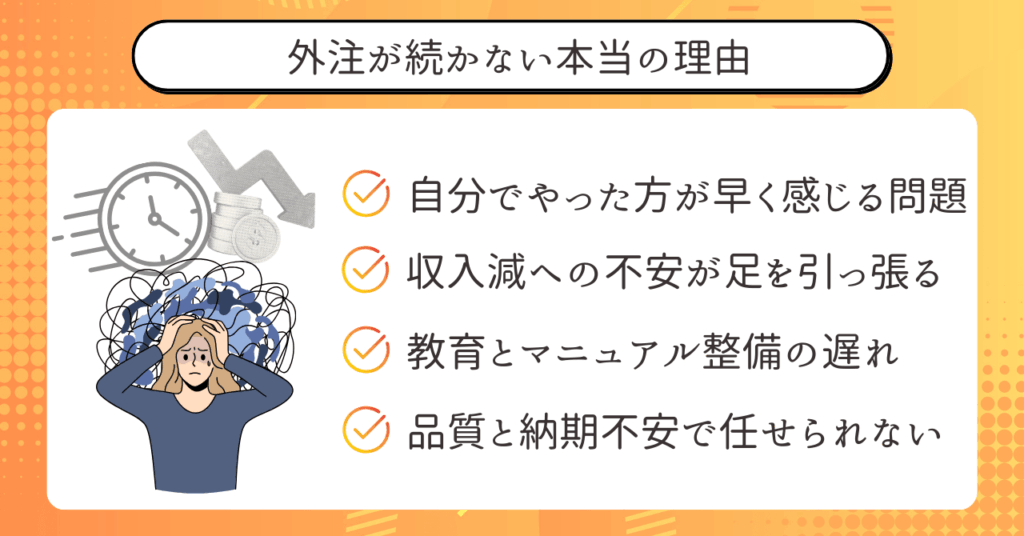

結論から言えば、Web制作者が外注化に失敗する最大の理由は任せきれない構造にあります。

なぜなら、次のような複数の壁が同時に立ちはだかるからです。

- 外注に頼っても自分の基準を超える成果が返ってこない

- 不意の収入減への不安

- 教育やマニュアルが整備されていない

実際、多くの制作者が〝結局自分でやった方が早い〟と判断し、外注をやめてしまったり、短期的な利益の減少に耐えられず仕組み化を放棄してしまいます。

しかし、これらは正しい準備と仕組みづくりがあれば回避でき、長期的には外注を成功させることで生産性と収益性は大きく伸びます。

ここからは、代表的な4つの悩みを分解し、その背景と乗り越え方をPREP構造で整理していきます。

結局「自分でやった方が早い」となってしまう

結論として、外注後に自分で修正する負荷が増えやすく、〝自分でやった方が早い〟という判断に傾きやすいのです。

理由は、指示が十分に伝わらず成果物の粒度が揃わないことで、期待水準を下回る納品が生じやすいからです。

具体例として、Webサイト制作を外注したのに改行位置やクラス設計が不統一で、制作者自身が大幅に手直しするケースは少なくありません。

その結果、修正コストが積み上がり、〝最初から自分でやった方が効率的〟という誤った最適化に流れがちです。

短期効率に引きずられるほど任せる範囲を見誤ります。

まずは切り出し可能な工程から任せ、検収基準を明文化して移譲量を段階的に増やすことが解決策になります。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 修正増→自作の方が早いという錯覚が起きやすい

- 原因は指示精度と検収基準の不在

- 小さく切り出し、基準を明文化して段階移譲

要するに、任せる範囲の最小化と検収基準の明文化から始めれば、外注は機能し始めます。

コストや収入減少への不安で外注化が進まない

外注化を進める際に多くのWeb制作者が直面するのが、〝コスト増加〟や〝一時的な収入減少〟への不安です。

この不安を乗り越えられないと、外注化や組織化は前に進みません。

なぜなら、外注を導入した直後は利益率が下がることが多く、その時期を〝一時的な投資〟と捉えられるかどうかで成果が分かれるからです。

例えば、月に100万円の売上を個人で達成していた人が外注化を進めた場合、利益が半分の50万円に落ちるケースも珍しくありません。

この瞬間、多くの人は「やっぱり自分でやったほうがいいのでは?」と感じ、外注をやめてしまいます。

しかし、その判断は長期的に見れば大きな機会損失につながります。

なぜなら、外注をやめれば再び自分がすべての作業を抱え込むことになり、成長の天井はすぐに訪れるからです。

一方、AIやマニュアルを組み合わせながら外注を継続すれば、教育コストを抑えつつ仕組み化が進み、長期的に収益の安定化と拡大が可能になります。

実際に、最初は収入が減っても、半年ほどで作業時間が半分以下になり、安定的に売上を伸ばせる人もいます。

重要なのは「短期の収益減」を恐れず、「未来の拡大」に目を向ける姿勢です。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 外注化の初期は収入が一時的に減ることが多い

- 短期的な利益減に耐えられず、外注をやめる人が多い

- AIやマニュアルを活用すれば教育コストを減らし、長期的に安定化できる

- 未来志向で考えることで収益拡大の道が開ける

つまり、外注化に伴う収入減は〝避けられない投資〟であり、その期間をどう乗り越えるかが成功の分かれ目です。

教育やマニュアル整備が追いつかず仕組み化できない

外注化を続けても成果が安定しない一番の原因は、教育とマニュアル整備が不十分なまま進めてしまうことです。

結論から言えば、頭の中にあるやり方を言語化し、標準化できなければ、外注は機能しません。

理由は、作業の進め方が人によって解釈されてしまい、同じミスや同じ質問が繰り返されるからです。

例えば〝このパーツはレスポンシブ対応で〟とだけ伝えても、人によって実装方法はバラバラになります。

納品物が統一されないため、制作者が後から修正する手間が発生します。

また、属人的に仕事を教えていると、人が変わるたびにゼロから教育をやり直す羽目になります。

これは教育コストが積み上がり続ける典型的なパターンです。

逆に、作業フローを細かくマニュアル化し、チェックリスト化しておけば、外注先が変わっても同じ基準で進められます。

マニュアルと教育の整備こそが、外注化を仕組みに変える土台となります。

ここまでをまとめると次の通りです。

- 教育やマニュアル不足は外注失敗の最大要因

- 属人化した知識は、人が変わるたびにコストを生む

- 標準化されたマニュアルがあれば、外注先が変わっても安定する

- 仕組み化は「教育+マニュアル」の両輪で完成する

教育とマニュアルの標準化により、外注化を単発の依頼から〝仕組み〟に進化させることができるのです。

品質や納期の不安からチームに任せきれない

外注を活用するうえで多くのWeb制作者が直面するのが、〝品質〟や〝納期〟に対する不安です。

この不安がある限りチームへの完全委任は難しくなります。

理由は、外注先のスキルや経験によって成果物にムラが生じるからです。

特にコーディングやデザインのように解釈の幅が広い作業では、制作者の意図が反映されにくく、修正に追われるケースも少なくありません。

たとえば、納期が迫っている案件で外注先に依頼したものの、仕上がったデータに多くの修正点があり、結局自分で手直しする羽目になる。

その結果「最初から自分でやればよかった」と感じてしまうのです。

また、依存度が高い外注先が突然離脱した場合、案件そのものが止まってしまうリスクも存在します。

このような経験を繰り返すと、外注に対する信頼度は下がり、結果的に自分で抱え込む方向へ進んでしまいます。

一方で、AIや明確なマニュアルを導入すれば、こうした不安を大幅に減らせます。

AIが一貫した品質を担保し、外注先の作業を標準化してくれることで、チェック工数も減り、納期遵守の確率も高まるからです。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 外注ではスキル差による品質ムラが発生しやすい

- 修正の多発で納期遅延や「自分でやる方が早い」という発想に戻りがち

- 特定の外注に依存すると離脱時のリスクが大きい

- AIやマニュアル導入で品質と納期の不安を軽減できる

つまり、品質と納期に対する不安は自然なものですが、仕組みを整えれば克服できる課題でもあるのです。

不安をゼロにすることはできませんが、AIを前提にした仕組みを整えれば任せられる範囲は確実に広がりますよ!

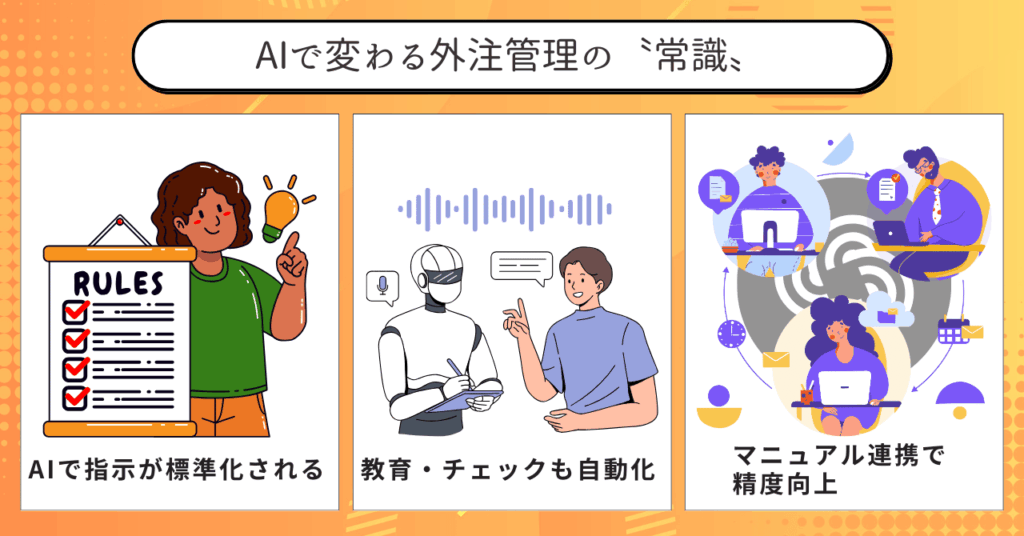

AIで変わる外注管理の〝常識〟

AIを外注管理に組み込むことで、従来の属人的なやり取りを「標準化された仕組み」に変えることが可能です。

AIが常に一貫した基準で情報を解釈し、外注先に伝えることで、指示のブレや認識違いを最小化できるからです。

従来のやり方では制作者ごとに言葉の使い方や説明の粒度が違うため、外注先に誤解が生じやすく、修正の繰り返しが発生しがちです。

しかしAIを間に挟むと、曖昧な指示も共通のフォーマットに変換され、外注先はその標準化された内容に沿って作業を進められます。

つまり、外注管理にAIを導入することで、「人による指示の差」をなくし、誰に依頼しても同じ水準のアウトプットを期待できるのです。

AIを通すことで指示が標準化される

AIを活用することで外注先への指示が標準化され、属人性を排除できます。

理由は、AIが指示を一度構造化し、誤解の余地が少ない形式に変換してくれるからです。

例えばWeb制作の現場で「レスポンシブ対応でお願いします」と伝えても、人によって解釈が異なり成果物にバラつきが生じることは少なくありません。

しかしAIを間に挟み、「画面幅ごとに何pxで区切り、要素をどの順序で並べるか」といった明確な仕様に変換すれば、外注先ごとの解釈の違いを防げます。

さらに、AIは過去の指示履歴を学習し、常に一貫した指示フォーマットを再現できるため、複数の外注先が同時に動いても品質が均一になります。

ここまでをまとめると次の通りです。

- 従来→制作者ごとに言葉の粒度が違い、誤解や修正が発生

- AI導入後→曖昧な指示が構造化され、標準化された内容に変換される

- 結果→外注先ごとの解釈差がなくなり、誰でも同じ水準の成果物を出せる

AIの導入が、外注管理を安定化させるカギとなります。

教育・チェックのプロセスを自動化できる

AIを導入することで外注先の教育やチェックのプロセスを大幅に自動化できます。

AIが制作者のルールや基準を一度学習すれば、それを繰り返し外注先に伝えたり、成果物を基準通りかどうか確認したりできるからです。

従来は「このクラス名の付け方で統一してください」「タグの使い方はこうしてください」といった内容を、人が毎回説明し直す必要がありました。

しかしAIを挟むことで、外注先はいつでも同じ基準にアクセスでき、指導の手間が削減されます。

さらに、AIは納品物をレビューし、改善点を提示することも可能です。

例えば「HTMLとCSSの記述がW3C規格に沿っているか」「クラス名がプロジェクトルールに従っているか」といった項目を、自動でチェックしてくれます。

この仕組みによって、教育や品質確認の時間が短縮され、制作者はより高付加価値の業務に集中できます。

つまり、AIは教育担当と品質管理者を兼ねる存在となり、外注管理の負担を劇的に軽減するのです。

ここまでを整理すると次の通りです。

- AIがルールを学習し、外注先に繰り返し伝えられる

- 納品物のレビューや修正提案を自動で実行できる

- 教育・チェックの手間を削減し、作業の標準化が進む

- 制作者は高付加価値業務に時間を使える

外注化の停滞要因だった教育やチェックが自動化されることで、外注のハードルは一気に下がります。

「マニュアル→GPT→外注」という新しい流れ

これからの外注管理は「マニュアル→GPT→外注」という三段構えで進めるのが最も効率的です。

従来の「マニュアル→外注」だけの管理では、理解不足や解釈の違いによる品質のばらつきが避けられませんでした。

「マニュアル→GPT→外注」の流れは次のとおりです。

- 制作者が自分のノウハウをマニュアル化し、その内容をGPTに学習させる

- GPTはマニュアルをベースにして外注先への指示を翻訳し、外注先が迷わないようにサポートする

例えば「このコーディングは必ずBEM記法で」とマニュアルに書いてあっても、人によって理解度が異なります。

しかしGPTを介せば「クラス名はblock__element–modifier形式で統一してください」といった具体的かつ標準化された指示に変換されるため、外注先の解釈の幅が大幅に減ります。

さらに、GPTがレビュー役としても機能するため、外注先の成果物をマニュアルに照らして自動チェックすることも可能です。

つまり「マニュアル→GPT→外注」という流れを確立すれば、教育・指示・チェックが一気通貫で標準化され、外注化の失敗リスクを最小化できるのです。

ここまでを整理すると次の通りです。

- 従来の「マニュアル→外注」では解釈の差で品質がぶれる

- 新方式はマニュアルをGPTに学習させ、指示を標準化。GPTがレビュー役も担い、外注成果を自動チェック

- 結果:教育・指示・チェックが一貫化し、外注の精度が高まる

この仕組みによって、外注は属人的な依存から脱却し、再現性の高いプロセスへと進化します。

AIをクッションに挟むだけで、外注の精度や安心感は格段に上がります。

もう「任せるのが不安」という段階から抜け出せますよ!

AIによるタスク分解・テンプレ化・Notion共有を組み合わせることで、外注への指示の精度を高めながら品質とスピードを両立できる具体策を実例付きで学べます。

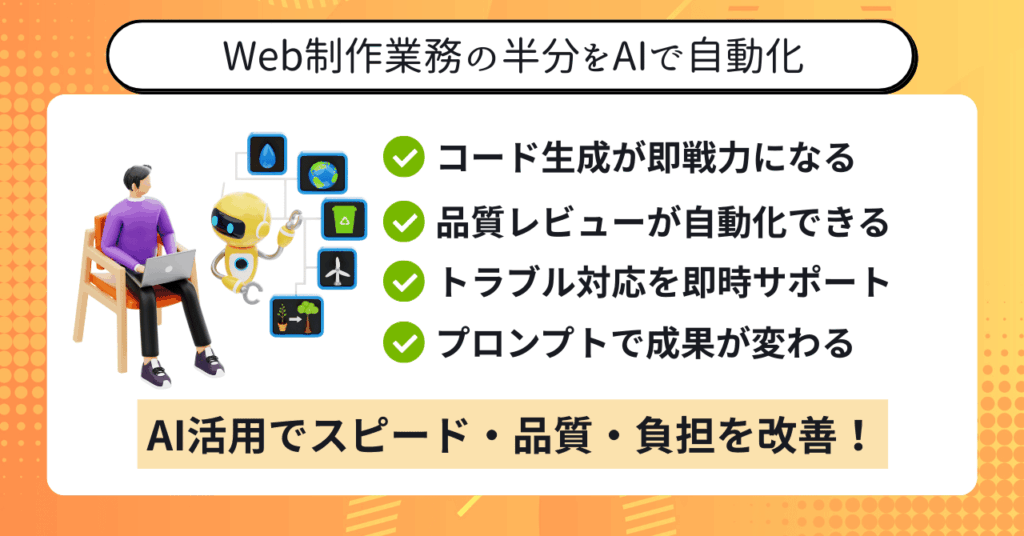

【実例でわかる】AIで自動化できるWeb制作業務

AIを活用すればWeb制作の作業のうち半分以上を自動化できます。

コード生成やレビュー、トラブル対応といった繰り返し作業は、AIが得意とする領域だからです。

各種AIツールを組み合わせることで、コーディングから品質チェックまでを効率化することができます。

こうした仕組みの導入が、制作者を細かな手作業から解放します。

より付加価値の高い提案やディレクションに時間を使えるようになります。

つまり、AIは単なる補助ツールではなく、制作フロー全体を変革する実務レベルのパートナーなのです。

コード生成とコーディング支援

AIはWeb制作におけるコード生成とコーディング支援の役割を担い、開発スピードを飛躍的に高めます。

理由は、AIが仕様やデザインを入力すれば、即座にコードを生成できるため、ゼロから書く手間がなくなるからです。

例えばChatGPTでは「このデザインを元にHTMLとCSSを生成してください」と指示するだけで、完成度の高いコードが得られます。

さらにCursorのようなツールでは、エディタ上でコードの書き方をAIが学習し、候補を自動提案してくれるため、作業スピードが大幅に向上します。

Claude Codeを使えば、一連の作業フローをまとめて実行でき、コード生成から品質チェックまでを自動化することも可能です。

これにより、従来なら数日かかっていたトップページの制作が、わずか2日で完了したという事例もあります。

ここまでを整理すると次の通りです。

- AIは仕様やデザインを基に即座にコードを生成できる

- Cursorは学習型補完でコーディングを効率化

- Claude Codeはフロー全体を自動化し品質チェックまで可能

- 結果:制作スピードが飛躍的に向上し、時間コストを削減

コード生成の自動化は、AI活用の最初の成功体験として導入すべき領域です。

納品チェックと品質レビュー

AIは納品チェックや品質レビューを自動化し、外注成果物の精度を大きく高めます。

理由は、AIがルールベースでコードを解析し、仕様や規格に沿っているかどうかを判断できるからです。

HTMLやCSSがW3C規格に準拠しているか、クラス名がプロジェクトルール通りか、タグの使い方に誤りがないかをAIが瞬時に確認します。

さらに、AIは単なるエラーチェックだけでなく、「より良い書き方」や「改善提案」を提示できるため、外注先に修正依頼を出す際も明確で効率的です。

従来は、制作者自身が細かくレビューする必要があり、納品ごとに数時間を費やすケースも少なくありませんでした。

しかしAIを導入することで、チェック作業は数分で完了し、制作者は最終判断に集中できるようになります。

結果として、外注の品質は安定し、納期遵守率も向上します。

ここまでを整理すると次の通りです。

- AIはコードを規格やルールに照らして自動チェック

- 改善提案まで提示でき、外注先への指示が明確になる

- 従来は数時間かかっていたチェックが数分で完了

- 品質と納期の安定化につながる

AIをレビュー担当として活用することは、外注管理の「安心感」を生み出す最重要ポイントです。

エラー解決とトラブル対応

AIはエラー解決やトラブル対応を迅速化し、開発現場でのストレスを大幅に減らします。

理由は、AIがよくあるエラーやバグの解決パターンをプロンプト化して記憶し、繰り返し活用できるからです。

例えば、CSSの崩れやJavaScriptのエラーが出た場合に「このコードを修正してください」とAIに入力するだけで、修正候補と理由を提示してくれます。

AIは単なるエラーメッセージの翻訳だけでなく、「どこを直せばよいか」を具体的に示してくれるため、外注先が迷わず対応できます。

従来なら調査に数時間かかるケースも、AIを活用すれば数分で解決策を見つけられるようになります。

さらに、よくあるバグ対応をあらかじめプロンプト化しておけば、次回以降は外注先が自走できる仕組みを作れます。

これにより、制作フロー全体の停滞が防がれ、納期遅延のリスクを最小化できます。

ここまでを整理すると次の通りです。

- AIはよくあるエラー解決をプロンプト化して再利用できる

- 修正候補と理由を提示し、外注先の迷いを減らす

- 数時間かかる調査も数分で解決可能

- 制作フローの停滞を防ぎ、納期遵守を後押しする

AIは「トラブルシューティングの即戦力」として機能し、外注作業の安定性を支えます。

実際のプロンプト例と活用イメージ

AIを外注管理に活用する際は、具体的なプロンプト設計が成果を大きく左右します。

AIは与えられた指示に忠実に従うため、プロンプトが曖昧だと出力が不安定になり、逆に精緻であれば標準化された成果物を得られます。

例えば、納品チェック用に次のようなプロンプトを準備しておくと、誰でも同じ基準でレビューが可能になります。

【プロンプト例】

〝あなたはプロのフロントエンドエンジニアです。

以下のHTMLとCSSコードを読み込み、

① W3C規格に準拠しているか、

② クラス名がBEM記法に従っているか、

③ 無駄な記述や改善点があれば指摘してください。〟

このように具体的な視点を含めることで、AIは単なるコードチェックにとどまらず、改善提案まで一貫して提示できます。

また、コーディング支援用には〝あなたはプロのエンジニアです。レスポンシブ対応を考慮し、次のデザインカンプをHTMLとCSSに変換してください〟といったプロンプトを用意しておけば、外注先も迷わず作業に取り組めます。

結果として、外注先のスキル差による品質のばらつきが減り、誰が作業しても同じ水準の成果物が得られるようになります。

ここまでを整理すると次の通りです。

- AI活用の鍵はプロンプト設計にある

- 納品チェック用の具体的プロンプトで品質を統一

- 作業支援用プロンプトで外注先が迷わず進められる

- 結果:誰が担当しても同水準のアウトプットが担保される

プロンプトは〝外注のルールブック〟として機能し、AIと外注の融合を加速させます。

プロンプトを整えるだけで外注の精度は一気に変わります。

AIが〝指示の翻訳機〟になれば、迷いが消えてスピードも品質も上がりますよ!

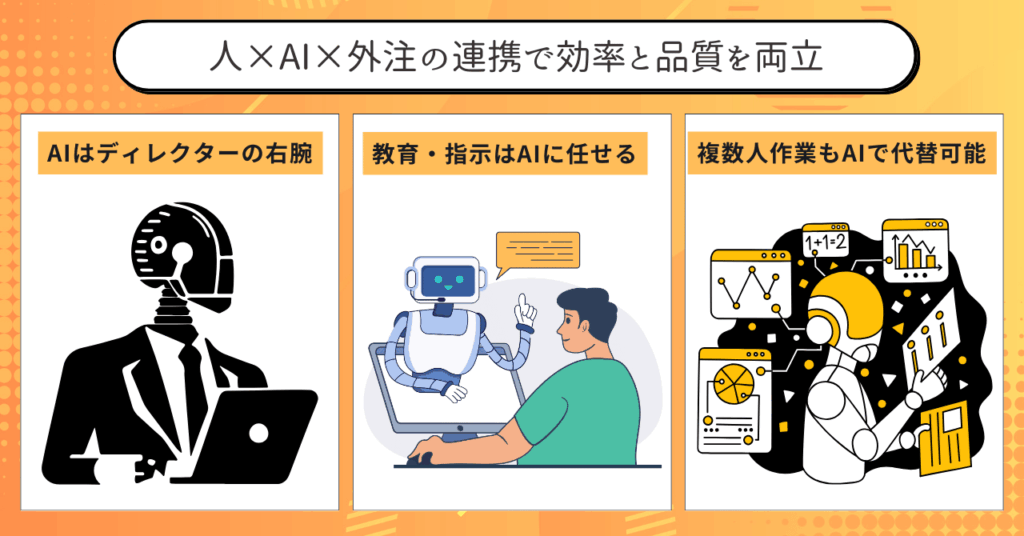

〝人〟+〝AI〟+〝外注〟の最適なチーム構造とは?

外注化を成功させるためには、ただ人に任せるだけでは限界があります。

AIを〝ディレクターの右腕〟として組み込むことで、指示出しや教育が効率化され、チーム全体の生産性が大きく向上します。

さらに、AIは作業工程を標準化する役割を果たすため、外注先が複数人いても品質の差を最小限に抑えることができます。

本章では、AIを活用して人と外注メンバーをどう連携させればよいか、その具体的な構造について解説します。

人・AI・外注の三者が有機的に連携する仕組みこそ、次世代型の制作体制の鍵なのです。

AIを「ディレクターの右腕」として使う

AIをチームに導入する際の最大のメリットは、指示や提案を具体的に形にしてくれる点です。

例えば、営業提案や見積もりの作成といった部分は、従来ならディレクターが一人で考え抜かなければなりませんでした。

しかしAIを使えば、入力した条件をもとに複数の提案パターンを生成し、そこから最適なものを選ぶだけで済むようになります。

結果として、ディレクターは考えるべき本質的な判断に集中できるのです。

実際に、ある制作チームでは当初80万円の予算しか取れなかった案件を、AIに壁打ちをさせることで120万円に引き上げた実例があります。

これはAIが提案内容を洗練させ、人間では見落としがちな角度から付加価値を提示できた結果です。

このように、AIは単なる補助ではなく、ディレクターの右腕として〝収益に直結するサポート〟を実現します。

また、進行管理の場面でもAIは役立ちます。

スケジュールの調整やタスク管理は、AIがルール化されたフローに基づいて処理できるため、人間が都度調整するよりも正確でスピーディです。

この仕組みによって、複数案件を並行で進める場合でも混乱が少なくなります。

つまりAIは「判断補助」と「業務標準化」の両面で、ディレクターの仕事を大幅に軽減してくれる存在なのです。

ここまでの内容を整理すると、次の3点にまとめられます。

- AIは提案や見積もりを自動化し、収益最大化に貢献する

- ディレクターは本質的な判断に集中できるようになる

- スケジュールやタスク管理を標準化し、進行を効率化できる

AIを右腕として活用すれば、単なる補助ツールを超えて、ビジネスの利益や効率に直結する存在へと進化していきます。

外注メンバーへの指示・教育をAIに任せる

外注化を進めるうえで多くの制作者が直面するのが〝教育コスト〟の問題です。

新しい外注メンバーを迎えるたびに、一からマニュアルを説明し、作業手順を指導しなければならない。

この繰り返しに疲弊してしまうケースは少なくありません。

しかしAIを組み込むことで、この教育・指示の負担を大幅に軽減することができます。

具体的には、自分の作業スタイルやルールをAIに学習させておき、そのAIを外注メンバーに共有します。

すると、外注メンバーはAIを介して指示やチェックを受けられるため、制作者が直接つきっきりで教育する必要がなくなります。

例えば、独自に設計したGPTsを渡しておけば、外注メンバーはその指示通りに作業を進められる。

結果として品質のばらつきが減り、教育時間も削減できるのです。

また、AIを挟むことで、指示内容が標準化されます。

人によって表現やニュアンスが変わると誤解が生じやすいですが、AIなら常に一定のルールで伝達されるため、コミュニケーションロスも抑えられます。

〝マニュアル作り〟と〝教育〟の両方をAIに任せられることで、外注化のスピードと安定性は飛躍的に向上するのです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- AIに作業ルールを学習させ、外注メンバーへ共有する

- 教育・指示の負担を軽減し、品質のばらつきを抑える

- AIを介すことで、指示内容が常に標準化される

外注の成否を分けるのは〝人にどう教えるか〟ではなく、〝AIをどう活用して教育を自動化するか〟に移りつつあるのです。

複数人作業をAIで代替し、効率化する

外注化を進める際、最も大きな課題の一つが〝複数人での同時作業の効率化〟です。

従来は納期短縮のために3人や4人で案件を分担する必要がありましたが、AIを活用することでその構造を根本から変えることができます。

AIは、人間の代わりに複数のセクションを同時並行で進められるため、事実上「複数人の外注メンバー」に匹敵する役割を担います。

具体的には、デザインデータをセクションごとに分割してAIに渡し、同時にコード生成を進める仕組みです。

ヘッダー、ファーストビュー、サービス紹介、コンタクトフォームなど、各パーツを別々のタブでAIに処理させることで、一人でも複数人分の速度で案件を進められます。

従来であれば複数人で作業を調整し、進捗を合わせ、コードを統合するという煩雑なプロセスが必須でした。

しかしAIを活用することで、作業指示と管理がシンプルになり、進行スピードも飛躍的に上がります。

さらに、この方法には品質面でのメリットもあります。

人間同士の分業ではどうしてもコードの書き方や解釈の違いが生じ、修正や統合作業に時間を取られがちです。

一方、AIに任せると統一ルールのもとでコードが生成されるため、仕上がりに一貫性が保たれます。

つまりAIを導入することは、単なる効率化ではなく「品質管理の一部自動化」でもあるのです。

この仕組みは、特に納期がタイトな案件や、短期間で成果を求められる現場において強力に機能します。

例えば、従来なら1か月かかる制作が2週間で完了するなど、大幅な短縮も現実的になります。

もちろん、最終チェックや細部の調整は人間の目で行う必要があります。

しかし、全体の流れをAIが支えることで、人間はより高次の判断やクリエイティブな部分に集中できるのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIは複数人の同時作業を代替でき、納期短縮に直結する

- 作業を分割して並列処理することで効率化が実現する

- 統一ルールでコード生成されるため品質も安定する

- 人間は最終チェックや提案業務に集中できるようになる

AIを複数人作業の代替として活用することで、効率と品質を同時に高める仕組みが整うのです。

外注もAIも信頼が土台にあってこそ力を発揮します。

安心して任せられる仕組みを整えることが、効率化の第一歩ですよ!

階層的プロンプトと定型構成で、AIにスライド作成を任せる手法を徹底解説。

資料制作の属人化を防ぎ、誰でも高品質に仕上げられる仕組みが構築できるため、チーム教育や標準化推進にも役立ちます。

導入効果のリアル:3つの〝数値インパクト〟

AIと外注化を組み合わせることで、Web制作の現場には〝具体的な数値の変化〟が現れます。

実際の制作者からの報告によると、導入によって得られるメリットは次のとおりです。

- 作業時間を大幅に短縮できること

- 外注コストを抑えられること

- 採用に依存せずにチームを拡大できること

これらの効果は、現場で働く人たちが口を揃えて実感している成果であり、ビジネスの成長に直結する要素といえます。

この章では、それぞれの数値インパクトを事例とともに解説し、どのように成果が出ているのかを明らかにしていきます。

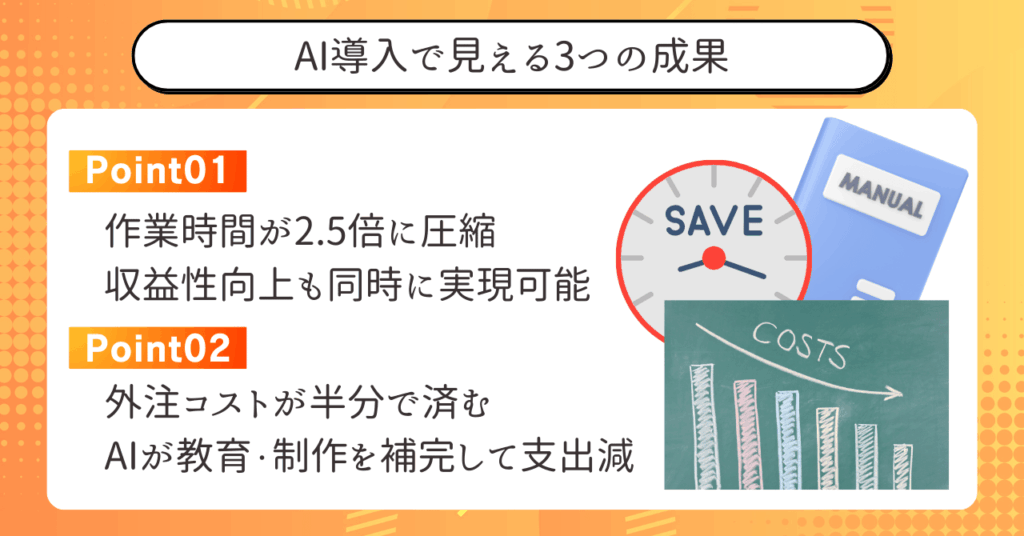

作業時間が大幅に削減される

AIを導入した制作者の多くが〝作業時間の大幅な削減〟を実感しています。

従来は1ページに数日かかっていたコーディングも、AIを活用することでわずか2日から3日で仕上がるようになった事例が多数あります。

例えば、ある受講生はトップページの制作に5日間を要していたのが、AIの導入で2日間に短縮。

単純計算で作業効率が2.5倍に向上したことになります。

AIがコード生成や修正提案を自動化し、人間が細部の調整に専念できるからです。

繰り返し発生する作業や定型的な処理をAIに任せることで、作業者はより重要なクリエイティブ部分に集中できるようになります。

具体的な効果として、月250時間稼働していた制作者が同じ時間で月収を倍増させたという報告もあります。

これは単に時間を削るだけでなく、「少ない時間でより大きな成果を出す」仕組みが整ったことを意味しています。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- AI導入で作業効率は最大2.5倍に向上

- 定型作業を自動化し、創造的な部分に集中できる

- 同じ稼働時間でも収益性を大幅に改善できる

AIは「ただ楽になる」だけでなく、作業時間を短縮しつつ成果を最大化するパートナーになり得るのです。

外注コストを半分に圧縮できる

外注化を進めるときに避けられない悩みが〝コスト〟です。

従来の仕組みでは、案件ごとに外注費が積み重なり、利益が圧迫されるケースが多く見られました。

しかし、AIを導入することで外注コストを半分に圧縮できるという事例が報告されています。

外注に依頼する範囲が大幅に減るからです。

AIがコーディングの7割前後を自動生成してくれるため、外注メンバーには残りの仕上げ部分や調整作業だけを任せればよくなります。

例えば、従来は1件あたり3万円を支払っていた外注コストが、AI導入後は1万5千円にまで削減できたケースもあります。

また、教育やマニュアル作成の時間をAIが代替することで、外注メンバーがすぐに戦力化され、余計な指導コストも不要になります。

これにより、単なる外注費の削減にとどまらず、「外注依存コスト」そのものを下げる仕組みが実現するのです。

結果的に、外注化を進めながらも利益率を維持できるため、長期的な経営安定にもつながります。

「外注すると利益が減るから自分でやったほうがいい」という悪循環から抜け出せるのです。

ここまでの内容をまとめます。

- AIが作業の大半を自動化し、外注範囲を最小化する

- 1件3万円→1万5千円にコスト圧縮した事例もある

- 教育・指示コストも削減され、利益率を維持できる

AIは外注コスト削減の切り札となり、制作者が安心して外注化を進められる環境を整えてくれるのです。

採用に悩むより、AIを味方につけて効率的に動ける環境を整えた方が、現場はずっと前向きになりますよ!

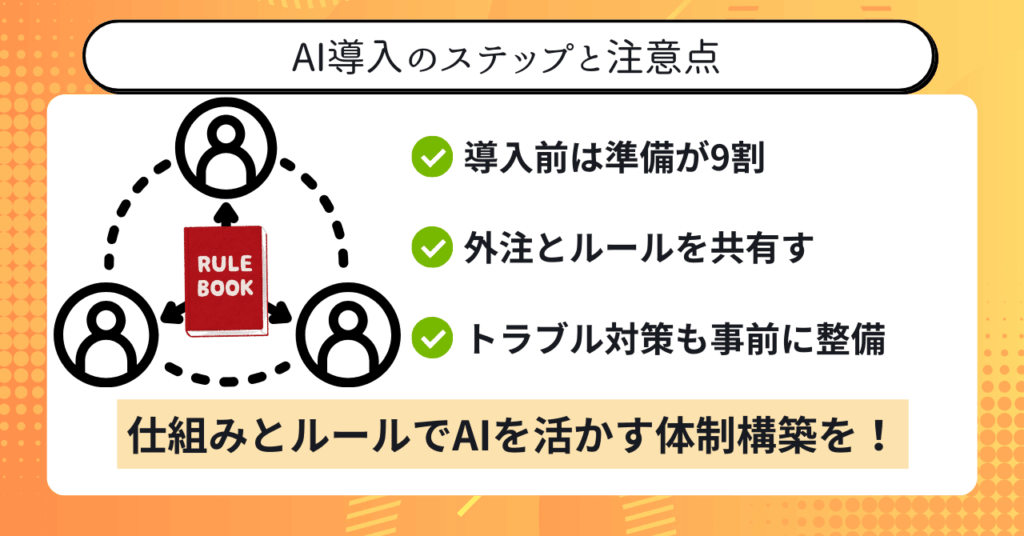

導入のステップと注意点

AIを外注管理に導入する際には、ただ使い始めるだけでは効果を最大化できません。

導入の際には以下の3つが不可欠です。

- 導入前の準備

- 外注先との共有ルール

- トラブルを未然に防ぐ工夫

この章では、実際にAIを活用して外注管理を仕組み化していくために、押さえておくべき具体的なステップと注意点を整理して解説します。

導入前に準備すべきこと

AI導入の前段階で最も重要なのは〝マニュアル整備〟と〝プロンプト設計〟です。

AIは指示内容に忠実に動作するため、事前にどの業務をどのように任せるのかを明確にしておく必要があります。

理由は、曖昧なまま運用を始めると、外注先やAIから返ってくる成果物に一貫性がなくなり、かえって修正コストが膨らむからです。

たとえばWeb制作の中でコードレビューや納品チェック、エラー対応をAIに任せる場合、それぞれの流れを具体化したマニュアルを用意し、AIに読み込ませることが欠かせません。

ここでのポイントは、作業を粒度が一定した手順書に変換し、受け手が迷わない単位まで分解しておくことです。

具体例として、ブレークポイントや対応ブラウザの基準、BEM記法の命名規則、画像最適化の上限値などを、チェックリスト形式で明記します。

さらに、検収基準を事前共有しておくと、外注側とAIの両方が同じ〝合格ライン〟で判断できるようになります。

プロンプト設計では、役割・前提・入力形式・出力形式・評価観点をテンプレート化し、誰が投げても同じ品質で返る状態を作ります。

たとえば〝あなたはフロントエンドリード〟〝入力はHTMLとCSS〟〝出力は修正パッチと理由の列挙〟のように、役割とIOを固定します。

加えて、代表的な失敗例と望ましい修正例をセットにしたネガポジ教材を用意すると、AIの提案精度が安定します。

資産面では、コンポーネントの雛形、アクセシビリティ要件、画像圧縮プリセット、Lint設定、Stylelint/ESLintのルール群を共通リポジトリにまとめます。

これにより、AIが補完するコードも人間の手直しも、同じ前提で進むため差分が減ります。

運用開始前に、1案件分のテストデータで小さく検証し、プロンプトとマニュアルを回してギャップを先に潰しておきます。

最後に、改訂履歴を残すバージョニングと、誰がいつ何を更新したかの記録を必ず残し、属人化を防ぎます。

このプロセスを踏むことで、AIは単なる補助ツールではなく、標準化された業務フローを回す仕組みとして機能し始めます。

具体的な準備としては、以下のような流れが推奨されます。

- 業務フローを分解し、AIに任せる範囲を明確化する

- プロンプトを設計し、再現性のある指示内容を定義する

- 外注先にも共有可能なマニュアルを整備する

導入の第一歩を丁寧に準備することが、後の効率化と安定した成果につながるのです。

外注先と共有すべきルールと運用フロー

AIを活用して外注管理を行う際、「ルール」と「運用フロー」を外注先と共有することは欠かせません。

どれだけAIを導入しても、共通の基準がなければ成果物の品質や納期にバラつきが生まれてしまうからです。

まず押さえるべきは納品フォーマットや命名規則の統一です。

例えば、ファイル名の付け方やフォルダ構造、バージョン管理のルールを揃えるだけでも、外注先から上がってくる成果物の整合性は格段に高まります。

次に重要なのが連絡・承認フローの明確化です。

誰がどのタイミングでレビューするのか、修正依頼はどのツールで行うのかを取り決めておくことで、余計なやり取りや二度手間を防げます。

AIを間に入れる場合は、「AIチェック後に人間が最終確認する」という二重体制を基本とすると安心です。

AIが一次的な品質担保を行い、人間が最終責任を持つことで、スピードと正確性の両立が可能になります。

また、例外処理の対応基準を共有しておくことも大切です。

想定外の仕様変更やバグが発生した際に「まずAIで試す」「解決できなければ報告」といったプロセスを定めておけば、混乱を最小限に抑えられます。

さらに、外注先にもAIの利用方法を簡潔に伝えておくと効果的です。

「この工程はGPTにかけてから納品してください」と指定すれば、外注先も一定の品質を担保しやすくなります。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 納品形式や命名規則を統一し、成果物の整合性を担保する

- 連絡・承認フローを明確化して無駄なやり取りを減らす

- AIと人間の二重チェック体制で品質とスピードを両立する

- 例外対応やAI活用ルールを共有し、混乱を防ぐ

AIを活かすのは仕組みであり、その仕組みを共有するルール作りが成功のカギとなるのです。

トラブルを防ぐための注意点

AIと外注を組み合わせた業務では、「予想外のエラーや認識のズレ」が発生しやすいのが現実です。

したがって、導入初期からトラブルを未然に防ぐ仕組みを用意しておくことが重要になります。

まず大前提として、AIが出力した成果物は鵜呑みにせず必ず人間が検証することです。

AIは効率的に業務を支援できますが、常に100%正確とは限りません。

レビューやテスト工程を省くと、不具合が納品段階まで残ってしまうリスクが高まります。

次に、「AIが出力したコードや提案をそのままクライアントに伝えない」ことも大切です。

外注担当者には「AIの提案=自分の判断材料」という意識を持たせ、最終的な責任は人間にあると徹底させましょう。

また、トラブルが起きた際の連絡ルールも明文化しておく必要があります。

「まずはSlackで共有 → 解決できなければミーティング → 最終判断は責任者」といった流れを決めておけば、混乱や対応遅延を防げます。

さらに、AI利用に伴うセキュリティリスクにも配慮が必要です。

顧客データや機密情報を不用意にAIに入力しないよう、外注先に明確なガイドラインを示すことが欠かせません。

最後に、小さな実験と振り返りを繰り返す姿勢を持つことが、安定運用の近道です。

最初からすべてをAI任せにするのではなく、試行錯誤しながら安全な範囲を広げていくことが肝心です。

ここまでの注意点を整理すると次の通りです。

- AI成果物は必ず人間が最終確認する

- 「AI出力そのまま納品」は禁止し、判断責任を明確にする

- トラブル発生時の連絡ルールを定義する

- セキュリティと情報管理ルールを徹底する

- 小さく試し、改善を積み重ねる姿勢を持つ

AIの力を活かしつつも、最終的な責任は常に人間が持つという意識が、トラブルを防ぐ最大のポイントなのです。

小さな工夫やルールを徹底するだけで、大きなトラブルは未然に防げますよ!

AI導入に不可欠な「適切な前提」「やってはいけないこと」「精度を上げる指示法」などを、段階に応じて網羅。

プロンプトや運用ルール整備の参考として最適です。

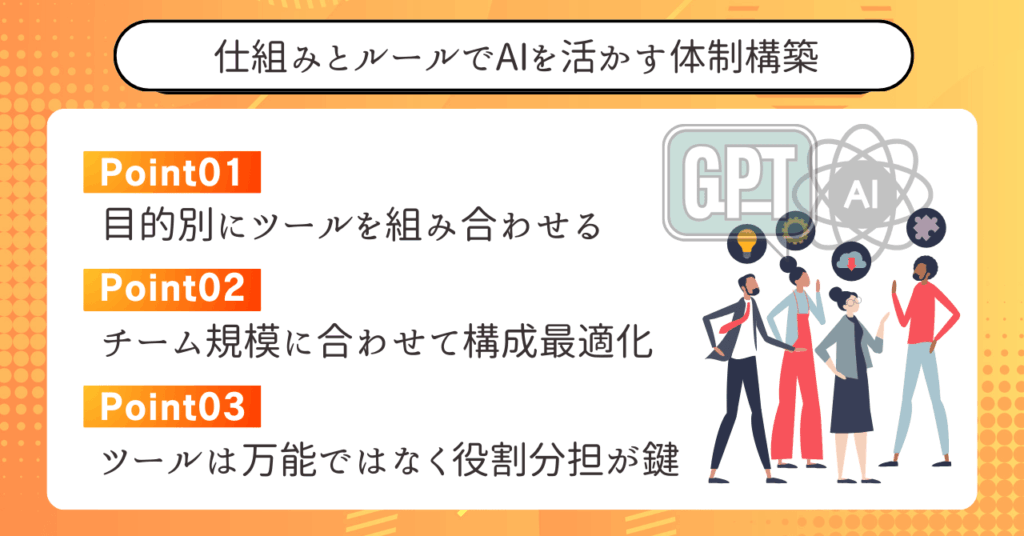

どのAIツールを使えばいい?Web制作者向け〝外注支援AI〟の選び方

Web制作者がAIを活用して外注管理を成功させるには「目的に応じてツールを選ぶこと」が不可欠です。

その理由は、AIツールごとに得意分野や機能が異なり、用途を誤れば効率化どころか逆に手間が増える可能性があるからです。

コード生成に特化したツールを品質レビューに流用しても十分な成果は得られず、また情報整理向きのAIを自動化に使っても思うような結果は出ません。

だからこそ、「コード生成・レビュー」「マニュアル整備」「外注連携」など用途ごとに最適なAIを組み合わせて導入することが成功のカギになります。

AI導入の目的を曖昧にせず、ツールを「使い分ける発想」を持つことで、外注化と仕組み化の効果は飛躍的に高まるのです。

目的別に選ぶAIツール活用マップ

AIツールごとに強みが異なります。そのため、適材適所で活用することで効果を発揮することができます。

例えばコード生成やレビューに強いものもあれば、情報整理やマニュアル運用に特化したもの、外注先との連携や自動化に優れたものなど、それぞれ役割が異なります。

具体的には以下のように整理できます。

- 作業効率化(コード生成・レビュー・チェック) → Cursor、Codeium、GitHub Copilot

- 指示出し・マニュアル運用 → ChatGPT、Claude、Notion AI

- 自動化・外注連携 → Make、Zapier、Slack連携型AIボット

例えば、Cursorはコード補完に優れ、開発スピードを大幅に高めます。

Notion AIは社内マニュアルや外注フローの整備に役立ち、ZapierやMakeは複数ツールを連携させてタスクを自動化できます。

これらをバラバラに使うのではなく、「作業効率化」「情報共有」「自動化」それぞれを繋ぐハブ設計で導入することで、外注管理は飛躍的にスムーズになります。

AIツールを単体で考えるのではなく、「役割を明確にし、組み合わせて使う」ことが最も効率的で効果的な導入の考え方なのです。

チーム・案件規模別のおすすめ構成例

チーム規模や案件数に応じて、採用するAIツールは変えるべきです。

個人フリーランスと大規模制作チームでは求められる機能や投資コストが大きく異なります。

そのため、同じ環境を整備しても最適解にはならないからです。

具体的には、以下のような構成が目安となります。

- 個人フリーランス: ChatGPT+Cursorを基本装備。低コストでコード生成とレビューを効率化しつつ、1人での業務をカバー。

- 3〜5名の制作チーム: ChatGPT+Notion AI+Makeを組み合わせ、外注ワークフローを仕組み化。タスク共有やマニュアル作成、進行管理を自動化できる。

- 10名以上または案件多数の制作会社: Claude+自動化ツール+独自GPTs開発も視野に。大規模運用に耐える拡張性と精度を確保。

例えば、個人フリーランスは「低コストで即戦力」を優先し、月額6,000円程度でChatGPTとCursorを導入するだけで十分成果が出せます。

一方で、数名のチームでは案件共有や進行管理の工数がボトルネックになりやすいため、Notion AIやMakeを加えて業務フローを統一することが効果的です。

さらに案件数が多い会社規模になると、外注先との連携や品質管理の負担が跳ね上がるため、Claudeなど高度なAIや独自のGPTs開発が必要になります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 個人フリーランスは、低コストのChatGPT+Cursorで十分成果を出せる

- 小規模チームは、Notion AIやMakeを加えて業務フローを標準化するのが効果的

- 大規模チームや案件多数の場合、Claudeや独自GPTsで拡張性と精度を確保する必要がある

- 規模に応じて段階的に投資を進めることが、無駄を省き効率を最大化する鍵

まとめると、「規模に応じた投資と最適化」がAIツール選定の基本方針です。身の丈に合ったツール導入を積み重ねることで、コストを抑えながら効率を最大化できます。

ツール選定のコツとよくある勘違い

AIツールは「万能」ではなく、用途ごとに最適な組み合わせを選ぶことが成功の鍵です。

ChatGPTやClaude、Cursorなどそれぞれに強みと弱みがあり、ひとつのツールで全てを完結させようとすると必ず限界にぶつかるからです。

例えば「GPTさえあれば何でも解決できる」と考える人は少なくありません。

ですが実際には、GPTは指示出しやアイデア出しには優秀でも、細かいコーディング作業や自動化フローの構築には限界があります。

一方で、CursorやCodeiumのような専用エディタ系AIはコード生成やレビューに強くても、マニュアル整備や外注ワークフローには向いていません。

さらにMakeやZapierなどの自動化ツールは外注管理やタスク共有に強いですが、単体では質の高い文章生成やアイデア提案はできないのです。

このため、「高機能より導入しやすさを優先する」「複数ツールをつなぐハブ設計を意識する」ことがポイントになります。

特に小規模チームでは、いきなり高額なAIに投資するのではなく、手軽な組み合わせから始めて成果を出すことが現実的です。

ここで押さえておきたい要点は次の通りです。

- 「GPTだけで何とかなる」は誤解であり、必ず役割分担が必要になる

- 高機能さよりも、まずは導入と運用のしやすさを優先する

- 複数ツールを連携させる“ハブ設計”がスケールアップの近道になる

- 規模や案件数に応じて投資額を段階的に調整するのが賢明

まとめると、AIツール選定で大切なのは「万能を期待せず、役割に応じて組み合わせる視点」です。

ツールは目的に合わせて選ぶことが大切です。

万能を求めず、最適な組み合わせで進めていきましょう!

まとめ|AI活用で外注と組織化の壁を超える

AIの導入は、外注や組織化の最大のハードルを突破する切り札です。

これまで指示の難しさや教育コスト、品質のばらつきに悩んでいたWeb制作者でも、AIを介した仕組み化によって安定した成果を得られるようになります。

実際に、作業時間は大幅に削減され、外注コストも圧縮でき、さらに採用せずにチーム拡大を実現できるケースが多く報告されています。

これは単なる効率化にとどまらず、制作者が「より戦略的で高付加価値な領域」へシフトすることを可能にする大きな変化です。

もちろん、導入時には準備やルール整備、注意点の把握が不可欠です。

しかし、一度仕組みを整えてしまえば、AIを組み込んだ外注管理は持続的に成果を生み出す強力なエンジンとなります。

「一人で抱え込む働き方」から「AIと人と仕組みで拡張する働き方」へ。

その一歩を踏み出した瞬間から、あなたのビジネスは確実に次のステージへ進化していくでしょう。

【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座

まさたさんのBrain「【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座」では、センス不要、事前知識なしでも実務で使えるAIスキルを身に付けるためのノウハウが詰まっています。

- コーディングの〝面倒〟をAIに丸投げする方法

- AIスキルは“自動化・仕組み化”の究極スキルだった

- タイピング最下位でも3倍速で納品できた方法

- 「質問が怖い…」から解放されるAI活用の秘密

- ChatGPTでエラー解決が一瞬になる仕組みとは

- コードストック不要|忙しい人がAIで時短できる理由

- コーディングがAI外注で終わる時代|どう使えばいい?

- 知らないと損する“AIコーディング”時代の生き方とは

まさたさんのXでは、AI×WEB制作の基礎が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

まさたさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。