Brainメディア運営部です!

今回は、AI時代の新しい価値基準を提唱しながら、

3兆円ビジョンと世界平和を本気で掲げる若き起業家、

みかみさんにご協力いただきました!

まずは、みかみさんのプロフィールをご紹介します。

今回の記事では、スモールビジネスとM&Aの専門家の知見をもとに、

〝最短で1億円を稼ぐための現実的な方法〟について解説していきます。

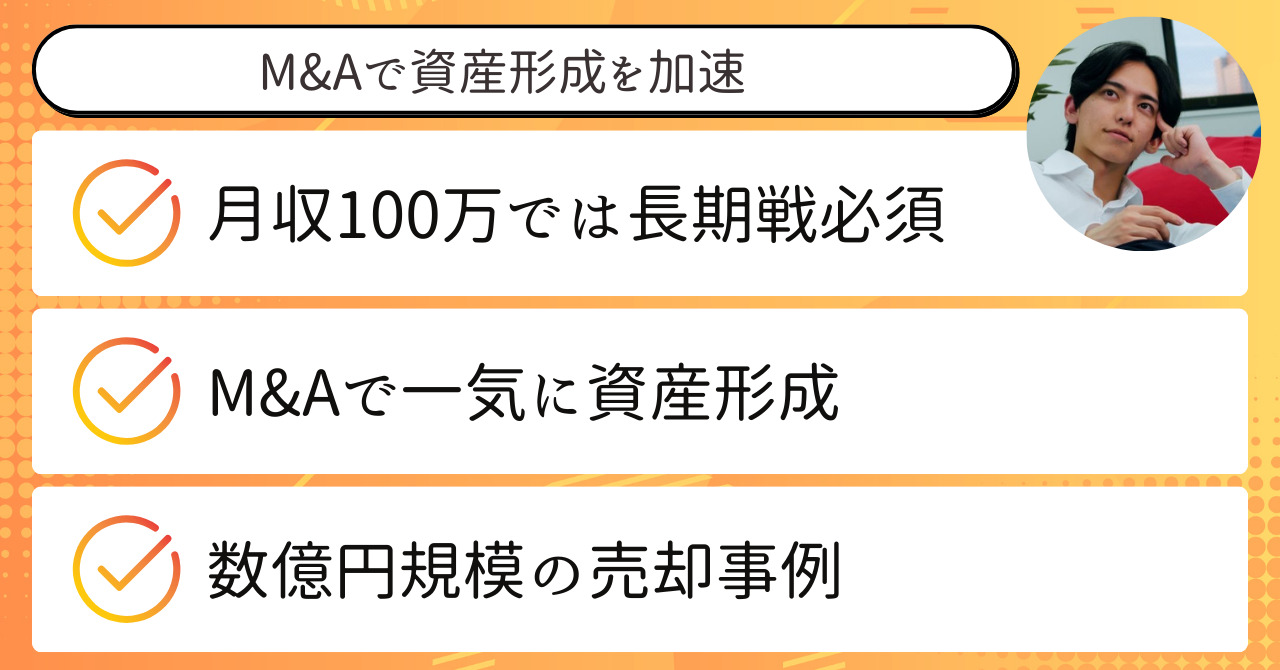

「月100万円の利益を出しても、1億円に届くのは10年後…。もっと効率よく資産を作る方法はないの?」

そんな疑問を持つ方にとって、M&Aは大きなチャンスです。

実際に数億円規模で会社や事業を売却し、短期間で資産を築いた人は少なくありません。

しかし、ただビジネスを始めて売ればいいという単純な話ではなく、

買い手が「欲しい」と思える事業を設計することが重要です。

M&Aの世界では、営業利益や数字の積み上げだけでなく、

〝顧客リスト〟〝技術やノウハウ〟〝人材〟といった無形の価値も高く評価されます。

たとえば営業利益3000万円規模のビジネスであっても、

売却時には3億円以上の資産に変わるケースがあります。

その一方で、ただ「楽をしたい」「FIREをしたい」という動機で挑むと、

M&Aは必ず壁にぶつかります。

なぜならM&Aは〝金稼ぎのゲーム〟から〝組織をつくるゲーム〟へと変わるからです。

雇用やマネジメントという新しい課題が生まれ、

経営者としての覚悟が試される瞬間が必ず訪れます。

この記事では、スモールビジネスを高値で売却する条件や、

凡人でも挑戦できるM&A戦略、そして組織づくりのリアルまで、体系的に整理して解説します。

〝1億円を稼ぎたい〟という夢を現実に近づけるために、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

スモールビジネスで〝1億円〟を稼ぐためのリアルな選択肢

スモールビジネスで短期間に大きな成果を出したい。

そんな願いを抱く人がまず考えるのは、月収100万円を目指すという目標です。

確かに月収100万円は、個人や小さなチームで到達可能な数字です。

しかし、それを積み上げて〝1億円〟を実現するには、10年という時間がかかります。

「10年もかかるのか…」と感じる人にこそ、M&Aという選択肢が現実味を帯びてきます。

この記事では、実際の事例や数字を踏まえて、

M&Aによって資産を一気に築く仕組みを紐解いていきます。

さらに、売れる事業の条件や、買い手が求める要素についても丁寧に整理していきます。

ここで理解しておくことが、〝1億円を稼ぐ道筋〟を描く第一歩になります。

月収100万円では到達に10年かかる理由

月収100万円という数字は、一見すれば大きな成果のように見えます。

しかし1億円を目指すとなれば、その道のりは決して短くありません。

月に100万円の利益を積み上げても、1年で得られるのは1200万円。

単純計算で1億円に届くまでに10年近くかかります。

しかも現実には、常に同じ水準で稼ぎ続けられる保証はありません。

市場の変化や競合の参入、需要の波によって売上は上下します。

「10年継続する」ということ自体が、非常にハードルの高い挑戦なのです。

実際、多くのスモールビジネスが3年以内に事業を畳んでしまうという統計もあります。

これは決して能力の問題ではなく、環境や運の影響も大きく関わるからです。

つまり月収100万円という数字だけをゴールに設定しても、

〝1億円〟という資産に到達するには不確実性が大きすぎます。

だからこそ、短期間で大きなリターンを得たい人にとっては、

M&Aを通じた売却益という手段が現実的な選択肢となるのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 月収100万円では1億円に届くまでに約10年かかる

- 売上は市場や環境に大きく左右されるため、継続性が不安定

- 短期間で大きな成果を狙うには、M&Aという選択肢が重要

資産形成を早めたいなら、数字の積み上げだけではなく、

戦略的な出口戦略を視野に入れることが必要です。

なぜM&Aなら一気に資産を築けるのか

M&Aは単なる「事業売却」や「会社売却」ではありません。

それは、積み上げ型の収益モデルでは到達できないスピードで、大きな資産を得るための手段です。

例えば、営業利益が3000万円程度のスモールビジネスを所有していたとします。

この場合、通常の事業運営では10年かけて3億円を稼ぎ出す必要があります。

しかしM&Aの世界では、その営業利益に倍率が掛けられます。

業界や事業モデルにもよりますが、一般的には2倍から4倍の評価がつくのです。

つまり営業利益3000万円のビジネスが、売却によって3億円に化ける可能性があるということです。

さらに大きなメリットは、税制の優遇にあります。

通常の給与所得で1億円を稼げば、その約半分が税金として差し引かれます。

一方で、M&Aによる株式譲渡益は税率が20%前後に抑えられるため、

手元に残る金額が大きく変わってくるのです。

1億円の利益を得た場合、給与所得なら5000万円しか残らないのに対し、

M&Aでは8000万円が残る計算になります。

手取りベースで考えれば、M&Aは1.6倍効率的に資産を築ける仕組みだといえるでしょう。

また、売却したという実績そのものが、次のキャリアや事業展開において大きな信用になります。

「この人は事業を作り、売却できた実績がある」という評価は、経営者にとって強力な武器です。

M&Aは資産形成だけでなく、信頼形成やキャリアの広がりにも直結する選択肢なのです。

ここまでの話を簡単に整理すると、次の3点がポイントです。

- 営業利益に倍率が掛かるため、短期間で資産が数倍に増える

- 税率が20%前後に抑えられ、手取り効率が高い

- 売却実績が経営者としての信頼を高め、次の挑戦に繋がる

積み上げ型では到達できないスピード感を得られる点こそが、M&Aの最大の魅力です。

実際に数億円規模で売却した事例から学ぶ

M&Aの現実味を理解するには、実際に事業を売却したケースを見るのが一番です。

周囲には、20代で数億円規模のバイアウトを経験した起業家も少なくありません。

例えば、営業利益が年間1億円に満たない小さな事業でも、

売却時には3倍の評価がついて3億円以上で取引されることがあります。

この場合、経営を続けて年間5000万円程度の手残りを得るよりも、

一度に数億円を確実に受け取った方が合理的だと考える経営者は多いのです。

「来年も同じ利益を維持できるか分からない」

という不確実性を回避できる点も、大きな判断材料になります。

また、ある経営者は20億円規模のバイアウトに成功し、その後は大企業でのキャリアを築きました。

売却によって新しい環境に飛び込むことで、自らのスキルや人脈をさらに広げるきっかけになったのです。

このように、M&Aは単なる「お金儲け」だけでなく、

次のキャリアや挑戦へのステップにも直結します。

売却を経験した人たちは、その実績によって「事業を作れる人」「組織を回せる人」として認知され、

より大きな仕事を任されるケースが増えています。

つまり、M&Aは資産形成とキャリア形成を同時に実現できる手段なのです。

ここまでの内容をシンプルに整理すると、以下の3点が挙げられます。

- 小さな事業でも数億円規模で売却される可能性がある

- 不確実な将来利益より、一度の売却益を選ぶ経営者が多い

- 売却実績は次のキャリアや新しい挑戦に繋がる

実際の事例を知ることで、M&Aが単なる理論ではなく現実的な選択肢であることが理解できます。

売れる事業と売れない事業の決定的な差

M&Aで高値がつく事業と、ほとんど評価されない事業には明確な違いがあります。

その違いを理解しないまま走り出すと、せっかくの努力が無駄になってしまうのです。

買い手が最も重視するのは、「この事業を引き継いだときにどれだけ価値を生み出せるか」という点です。

言い換えると、利益だけでなく再現性や仕組み化が重要な評価軸になります。

例えば、創業者一人の能力に依存しているビジネスは危険です。

経営者がいなくなった瞬間に利益が落ち込むと予想されるからです。

「仕組みで利益を生み出せているか」

この一点が、売れる事業と売れない事業を分ける決定的なポイントといえます。

また、利益が少なくても買い手が魅力を感じる場合もあります。

たとえば「優秀な人材チーム」や「強力な顧客リスト」を保有しているケースです。

営業利益が1000万円程度しかなくても、買収側がそのリソースを活用することで、

数千万円単位のリターンを見込めると判断されれば、十分に高値がつきます。

逆に、目先の売上だけを追いかけて仕組み化されていない事業は、

どれだけ売上規模が大きくても買い手にとってはリスク要因にしかなりません。

ここまでの内容をまとめると、売れる事業の条件は次の通りです。

- 利益が継続的に生まれる仕組みが構築されている

- 経営者依存ではなく、チームや仕組みによる運営が可能

- 人材・顧客リスト・技術など、無形資産に価値がある

数字だけで判断されるのではなく、買い手にとって「引き継ぐ価値」があるかどうかが本質です。

売れる事業には必ず理由があります。仕組みで回るビジネスこそが買い手に選ばれるんです!

〝M&A〟を正しく理解する—初心者でも分かる基礎知識

M&Aという言葉を聞くと、多くの人は大企業同士の大規模な買収を思い浮かべます。

しかし、実際には中小企業やスモールビジネスの世界でも日常的に行われている取引です。

特に最近では、若い経営者が立ち上げた小規模な会社が数億円で売却されるケースも珍しくありません。

これは、買い手側のニーズと売り手側の状況が見事に一致した結果です。

M&Aは一部の限られた人たちの話ではなく、挑戦する誰にでもチャンスがある現実的な選択肢なのです。

ただし、その基本構造を理解していなければ、正しく準備を進めることはできません。

ここでは、初心者でも理解できるようにM&Aの基礎から整理していきましょう。

M&Aとは何か?分かりやすい定義と有名事例

M&Aとは、英語の「Mergers and Acquisitions」の略で、

〝合併と買収〟を意味します。

簡単に言えば、会社や事業を売る側と買う側が合意し、資産や権利を譲渡する取引のことです。

売り手はまとまった資金を得ることができ、買い手は新しい市場や技術、人材を一気に手に入れることができます。

有名な事例としては、ディズニーがピクサーを買収したケースがあります。

ディズニーは自社だけでは成し得なかった技術やブランド力を、ピクサーの買収によって獲得しました。

このようにM&Aは、お金で「時間」「技術」「ネットワーク」を買う手段でもあるのです。

スモールビジネスの世界でも同じことが言えます。

ゼロから事業を立ち上げるよりも、すでに顧客や仕組みを持つ小さな会社を買収した方が効率的な場合が多いのです。

たとえば、法人顧客を抱える営業会社を買収すれば、自社の商品をすぐにその顧客リストに提案できます。

その結果、短期間で売上を伸ばすことが可能になります。

つまり、M&Aは「時間を短縮する最も合理的な手段」として位置付けられているのです。

ここまでをまとめると、M&Aの基本は次の通りです。

- M&Aは合併・買収を意味し、事業や会社を取引する行為

- 売り手は資金を得て、買い手は時間・技術・人材を獲得できる

- 有名事例はディズニーによるピクサー買収

- スモールビジネスにおいても効率的な成長手段となる

まずはこの基本的な定義を押さえることで、M&Aの全体像が見えてきます。

売り手と買い手、それぞれの心理とニーズ

M&Aを理解するためには、売り手と買い手の心理をそれぞれ知ることが欠かせません。

単なる数字の取引ではなく、背景には人の感情や動機が大きく関わっています。

まず売り手側の心理です。

スモールビジネスを立ち上げた経営者は、自分のペースで自由に働けるスタイルを好むことが多いものです。

しかし、事業が成長すると次第に社員が増え、顧客も拡大し、責任が重くなっていきます。

「もう自分の理想と違う形になってしまった」と感じた時、売却を検討する経営者は少なくありません。

また、業界の競争が激化して大手企業と正面から戦うことに疲れたり、

新しい挑戦をしたいと考えるようになった場合も売却の理由となります。

売り手の多くは「次のステージに進みたい」「今の状況から解放されたい」という心理で動いているのです。

一方で買い手側の心理はまったく異なります。

大企業や資金を持つ会社にとって、ゼロから事業を立ち上げるのは時間もコストもかかります。

そのため、すでに仕組みや顧客基盤が整ったスモールビジネスを買収する方が効率的なのです。

人材やノウハウ、顧客リストといった資産を一気に手に入れることができます。

たとえば「法人顧客をすでに持っている会社」を買収すれば、

新規開拓の苦労をせずに、すぐに自社の商品を提案できます。

つまり買い手は、単なる売上や利益だけではなく、

「時間を短縮できる資産」に強い価値を感じているのです。

ここまでを整理すると、売り手と買い手のニーズは次のように対比できます。

- 売り手:自由を取り戻したい、新しい挑戦をしたい

- 売り手:競争や責任から解放されたい

- 買い手:ゼロから作るより効率的に事業を得たい

- 買い手:人材・顧客・ノウハウを一気に確保したい

売却は、こうした双方の心理が一致した時に初めて成立します。

M&A市場が拡大する背景と今のチャンス

現在、M&A市場はかつてないほど活発になっています。

その背景には、経済や社会の変化が大きく関係しています。

一つ目の要因は、中小企業の後継者不足です。

経営者の高齢化が進む中で「後を継ぐ人がいない」という会社が増えています。

この状況は「売り手が増える」という市場の追い風を生み出しているのです。

二つ目の要因は、大企業の新規事業への需要です。

ゼロから新規事業を立ち上げるリスクを避け、すでに仕組みが整った会社を買収する動きが広がっています。

特にテクノロジーやサブスクリプション型の事業は高く評価され、

営業利益の数倍というプレミアムがつくケースも増えています。

三つ目の要因は、資金調達環境の変化です。

低金利や投資マネーの流入により、買い手が豊富な資金を持つようになった結果、

M&Aの需要が急速に高まっているのです。

これらの要素が重なり、現在のM&A市場は「売りたい人よりも買いたい人が多い」という状況にあります。

つまり売却を考えている側にとっては、絶好のチャンスだと言えます。

ここまでを整理すると、M&A市場拡大の要因は次の3点です。

- 中小企業の後継者不足で売り手が増えている

- 大企業が新規事業を効率的に得るために買収を選ぶ

- 資金余剰により買い手が積極的になっている

こうした背景を理解すれば、今がM&Aに挑戦する格好のタイミングであることが見えてきます。

M&Aは時代の波に乗れるかどうかが大事です。今の市場環境を知って動ける人が、最短で成果を掴みます!

情報に敏感であることこそが、発信者の収入の柱を増やす土台になります。時代の変化に対応できる柔軟さは、自らの強みとなります。

【2025年版】「発信が続かない」人が99%知らない“寿命設計”とは?SNSで消えずに稼ぎ続ける戦略5選

高額で売却できるスモールビジネスの条件

スモールビジネスを高額で売却するためには、単に利益を出すだけでは不十分です。

どのような基準で事業が評価されるのか、その仕組みを理解しておく必要があります。

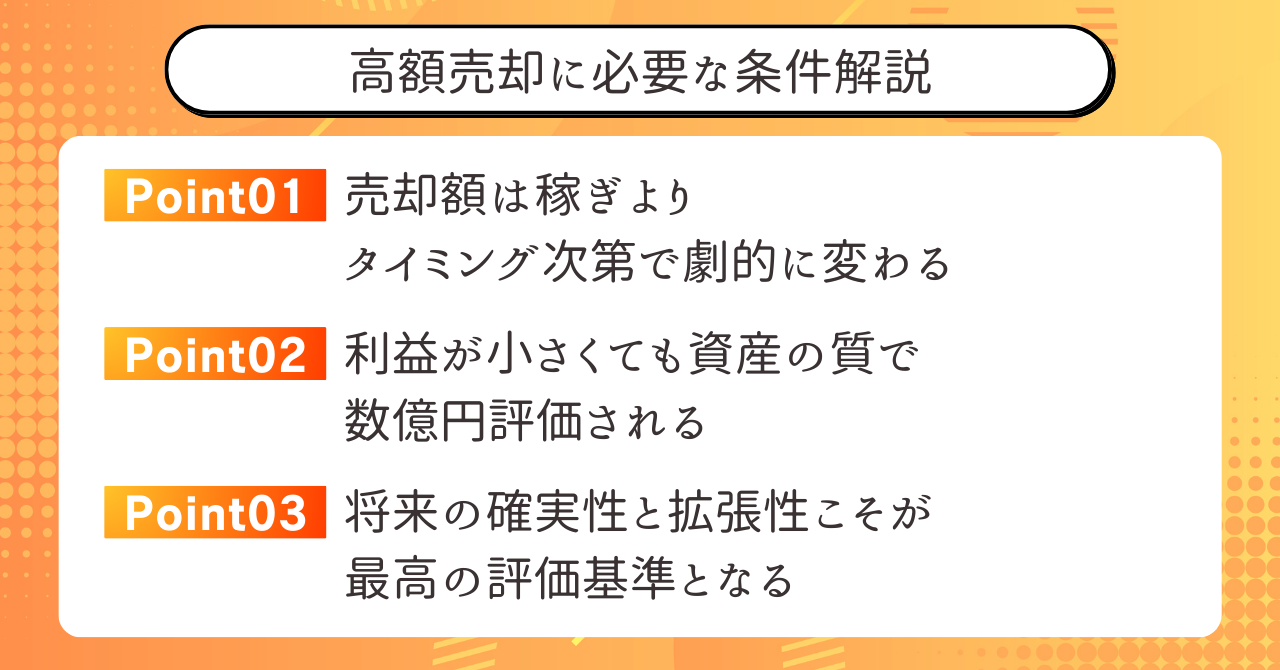

M&Aでは「営業利益」と「評価倍率」の関係が大きな鍵を握ります。

ここからは、売却額がどのように算出されるのか、そして高値で売れる事業の条件を詳しく解説していきます。

営業利益と売却額の相場感を知る

M&Aにおける売却額は、基本的に営業利益に一定の倍率を掛けた金額で決まります。

この倍率は「マルチプル」と呼ばれ、業種や事業モデルによって変動します。

一般的な相場は、営業利益の2倍から4倍です。

たとえば営業利益が3000万円であれば、2倍で6000万円、4倍で1億2000万円の売却額になる計算です。

さらに、サブスクリプション型のように収益が安定しているビジネスは、

高評価がつきやすく、場合によっては5倍以上で取引されることもあります。

営業利益1億円のビジネスが、3倍評価で売却されれば3億円に化ける可能性があるのです。

また、売却額の大きさは税制の仕組みによっても実際の手残りが変わります。

通常の給与所得であれば1億円稼いでも半分近くが税金で消えますが、

M&Aによる株式譲渡益は約20%の税率で済むため、効率的に資産を残せます。

つまり、単に「どれくらい稼げるか」ではなく、

「どのタイミングで売却するか」が極めて重要なのです。

ここまでを整理すると、営業利益と売却額の関係は次のようになります。

- M&Aの売却額は営業利益に倍率を掛けて算出される

- 相場は2〜4倍で、安定したモデルなら5倍以上も可能

- 税制面での優遇により、手残り効率は給与所得より高い

この相場感を知っておくことで、売却の出口戦略を設計しやすくなります。

数値以上に評価される無形資産とは

M&Aでは「営業利益」が評価の基本ですが、それ以上に重要視されるのが〝無形資産〟です。

数字では見えにくい資産が、売却額を大きく左右するのです。

代表的な無形資産のひとつが〝顧客リスト〟です。

継続的に売上を生み出せる見込み顧客を抱えている会社は、それ自体が大きな価値になります。

たとえ利益が小さくても、強力な顧客基盤を持っていれば高値で買収されるケースが少なくありません。

次に重要なのが〝人材〟です。

優秀なチームを抱える会社は、売却後すぐに成果を出せる可能性が高いため、買い手にとって魅力的です。

特にエンジニアや専門的なスキルを持つスタッフは、引く手あまたの存在となります。

さらに〝技術やノウハウ〟も大きな無形資産です。

独自の仕組みや技術を持つ会社は、競合との差別化が明確であるため、高い評価がつきやすくなります。

例えば法人向けに強いサービスを持つ会社であれば、

自社のターゲットと重なる顧客リストを即座に活用できると判断され、積極的に買収されるのです。

営業利益が数千万円でも、リストやノウハウの価値によって数億円で売れる事例は珍しくありません。

ここで押さえておくべきポイントは、利益だけでは事業価値を測れないということです。

買い手は「この会社を引き継いだときに、どれだけのシナジーを生み出せるか」を見ています。

つまり、数字の裏にある〝資産の質〟こそが、M&Aで評価を左右する本質なのです。

ここまでの内容をまとめると次のようになります。

- 顧客リストは将来の売上を生み出す無形資産

- 優秀な人材チームは即戦力として評価される

- 独自の技術やノウハウは差別化要因として高値を生む

数字以上の価値をどう設計するかが、スモールビジネスを高額で売却するための鍵になります。

買い手が魅力を感じる事業モデルの特徴

M&Aで高額評価される事業には、いくつかの共通する特徴があります。

これを理解して設計することで、売却額は大きく変わります。

まず第一に、〝収益が安定しているビジネスモデル〟です。

特にサブスクリプション型やストック型収益は、将来の売上予測が立てやすいため高く評価されます。

「来月も同じ収益が見込める」という安心感が、買い手の意思決定を後押しするのです。

第二に、〝再現性が高い仕組み〟を持つことです。

特定の個人に依存せず、誰が担当しても同じ成果が出る体制は、買い手にとってリスクが低く魅力的です。

第三に、〝成長余地が残されている〟ことです。

既存の顧客基盤やサービスに対して、さらに拡大できるポテンシャルがあると判断されれば、売却額は跳ね上がります。

たとえば営業利益が小さくても、特定業界で強い顧客リストを持っていれば、

買い手企業が自社の商品を追加販売することで数倍のリターンを得られる可能性があります。

逆に、経営者のスキルや人脈に過度に依存した事業は、引き継ぎが難しく評価が下がります。

「仕組みで稼ぐ」ことを意識して設計することが不可欠です。

ここまでを整理すると、買い手が魅力を感じる事業モデルの特徴は次の通りです。

- サブスクリプション型など収益が安定している

- 仕組み化されており再現性が高い

- 成長余地が残されている

数字の大きさよりも「将来の確実性」と「拡張性」が、買い手にとっての最大の判断基準になります。

安定・仕組み・成長余地、この3つを満たす事業は必ず評価されます。出口を意識した設計が大切ですね!

資産形成の成否を分けるのは「正しい情報を知っているかどうか」。優良株に投資できた人の成功事例が示す通り、情報こそが最大の武器です。

「真面目」でも「頭がいい人」でもお金持ちになれないたった1つの理由

〝1億円〟を狙うための利益モデル設計

「1億円を稼ぐ」と聞くと、多くの人は途方もない金額だと感じるでしょう。

しかしM&Aの仕組みを理解すれば、必ずしも巨大な売上を目指す必要はありません。

実は、営業利益3000万円規模のビジネスでも、条件次第で1億円以上を実現できるのです。

ここからは、その理由と、具体的にどのような利益モデルを作ればよいのかを解説していきます。

営業利益3000万円で達成できる理由

M&Aの世界では、営業利益に倍率を掛けて売却額が算出されます。

この倍率が2〜4倍で評価されるのが一般的です。

つまり、営業利益3000万円の事業であっても、

3倍評価を受ければ売却額は9000万円、4倍なら1億2000万円に到達します。

わずか年商数億円規模のスモールビジネスでも、設計次第で「億」を狙えるのです。

ここで重要なのは、「利益の出し方」と「継続性」です。

一時的に利益が出ているだけでは評価されません。

例えば、安定的に顧客から課金を得られるサブスクリプション型のビジネスは、

営業利益が小さくても高い評価を受けやすい傾向にあります。

また、買い手が「この利益は来年も続く」と判断できるかどうかがポイントです。

この信頼性こそが、営業利益を何倍にも膨らませる要因になります。

さらに、売却益に対する税制優遇も大きな要素です。

株式譲渡益は約20%の課税で済むため、給与所得に比べて手残りが圧倒的に多くなります。

ここまでを整理すると、営業利益3000万円で1億円に到達できる理由は次の通りです。

- 営業利益に2〜4倍の倍率が掛かるため、数千万円でも億単位になる

- 利益の継続性が高いビジネスはプレミアム評価されやすい

- 税制優遇により手残り効率が高い

数字の大きさだけでなく、事業の質を高めることで「億」への道は十分に現実的です。

月300万円の利益を作るビジネスの現実

営業利益3000万円を達成するためには、単純計算で月あたり300万円の利益が必要です。

この数字を聞くと「難しそう」と感じるかもしれません。

しかし実際には、現実的に狙えるラインでもあります。

なぜなら、月300万円の利益は必ずしも巨大な会社規模を必要としないからです。

例えば、月額30万円のサービス契約を10社から獲得できれば、利益は300万円に到達します。

または、50万円の運用案件を5件抱えることでも同じ数字を作ることが可能です。

重要なのは「どんなビジネスモデルを選ぶか」です。

単発案件に頼るより、継続契約やサブスクリプション型に切り替えることで安定性が増します。

現実的な例としては、SNS運用代行や法人向けマーケティング支援があります。

これらは継続課金モデルを組み込みやすく、月300万円の利益を目指すのに適した分野です。

「一人で50万円の案件を5件獲得して、外注費を差し引いた残り200万円を得る」という形で、

個人レベルでも再現可能なモデルがあります。

もちろん、継続的に契約を維持するには成果を出し続ける力が求められます。

簡単ではありませんが、仕組み化できれば安定した利益を積み上げられます。

ここで押さえるべきは、「月300万円」という目標は遠い未来の話ではなく、

設計次第で中小規模のチームや個人でも狙える現実的なラインだということです。

まとめると、月300万円の利益を作るための要点は次の通りです。

- 契約単価と契約数を組み合わせて300万円を構築する

- 継続課金型(サブスクや運用代行)が安定性を生む

- 一人規模でも工夫次第で実現可能

このラインを突破できれば、M&Aで「1億円」を現実的に視野に入れることができます。

短期的な数字ではなく持続性を重視する

売却を前提に事業を設計する際に最も大切なのは、短期的な利益ではなく〝持続性〟です。

なぜなら、買い手が最も恐れるのは「引き継いだ途端に利益が消えること」だからです。

例えば、一時的なプロモーションで月300万円の利益を出しても、

翌月以降に売上が激減するようでは高く評価されません。

「翌年も安定して利益が続く」と証明できる仕組みこそが、M&Aで価値を生む条件なのです。

そのためには、契約更新率を高めたり、サブスクリプション型の売上を強化したりと、

継続性を裏付ける仕組みを組み込む必要があります。

また、売却を意識するなら「売り手が抜けても事業が回る仕組み」を整えることも欠かせません。

経営者依存から脱却できていれば、買い手は安心して引き継げます。

逆に言えば、仕組み化が弱く「経営者がいないと回らない」事業は、

どれだけ利益が出ていても評価が下がってしまいます。

つまり、目先の数字に一喜一憂するのではなく、

「どれだけ長く稼ぎ続けられるか」を示すことが重要なのです。

ここで押さえておきたいポイントは以下の3つです。

- 短期的な売上は評価されにくい

- 契約更新率やサブスクモデルで持続性を証明する

- 経営者依存から脱却し、誰でも回せる仕組みを構築する

この視点を持てば、月300万円の利益が単なる一時的な成果ではなく、

将来の売却につながる強固な資産へと変わります。

買い手は「来年も稼げるか?」を見ています。持続性を作れれば、数字以上の評価が手に入りますよ!

仮想通貨で成功するのは「爆益」ではなく「運用額 × 利回り × 年数」の組み合わせ。継続する力こそが資産を10倍に導く方法です。

【2025年版】仮想通貨の正しい稼ぎ方|爆益より「運用額×利回り×年数」で資産を10倍にする方法

FIRE志向とM&A志向—ゴールの違いを理解する

同じ「お金を得たい」という目的でも、FIRE志向とM&A志向では目指すゴールが全く異なります。

この違いを理解していないと、自分に合わない方法を選んで挫折してしまう可能性があります。

FIREは「働かずに暮らす」ことを目的にする一方、M&Aは「経営を通じて資産とキャリアを拡大する」ことを目指します。

ここでは、なぜFIRE志向の人にM&Aが向かないのかを具体的に解説します。

FIREを望む人にM&Aが向かない理由

FIREを目指す人は「できるだけ早く楽をしたい」と考える傾向があります。

そのため、事業を経営し続けるための労力やプレッシャーには耐えにくいのです。

一方で、M&Aを成功させるためには、事業を育てて仕組み化し、組織を整える必要があります。

これは「楽」ではなく「挑戦」の連続です。

もし「楽して稼ぎたい」と思っているなら、M&Aはほぼ確実に挫折します。

さらに、M&Aで事業を売却した後も、一定期間は買い手企業で働く「ロックアップ期間」が設けられることも多いです。

完全に自由になるまで時間がかかることもあり、FIREの理想とは真逆の状況になります。

また、M&Aは一度で終わりではなく、売却実績を踏まえて次のステージに挑戦する人が多いのも特徴です。

つまり「永遠の自由」を求めるFIRE志向とは、根本的に相性が悪いのです。

ここまでを整理すると、FIRE志向にM&Aが向かない理由は以下の通りです。

- 楽を求める姿勢と、挑戦を前提とするM&Aは相反する

- ロックアップ期間などで即座に自由になれるわけではない

- M&Aは終わりではなく次の挑戦へのステップになる

FIREを志す人にとっては、M&Aはゴールではなく「別のゲーム」であることを理解する必要があります。

〝楽に稼げる〟は幻想にすぎない

「楽して稼ぎたい」という欲求は誰もが持っています。

しかし、現実には楽に稼げるビジネスモデルは存在しません。

一見、SNSやコンテンツ販売などで「簡単に稼げる」ように見える手法も、

裏側では膨大な作業量や地道な努力が積み重なっています。

もし本当に楽に稼げる仕組みがあるなら、すでに誰かが独占して実践しているはずです。

特にM&Aを目指す場合、買い手にとって魅力ある事業を作らなければなりません。

そのためには「仕組みを整える」「人を育てる」「顧客基盤を広げる」といった地道なプロセスが欠かせないのです。

また、仮に一時的に成功したとしても、

環境変化や競合の参入によってすぐに崩れてしまうようでは持続性がありません。

つまり、楽を追いかけるほど成果は遠のき、挑戦を楽しめる人ほど成功に近づくのです。

M&Aで成果を出している経営者の多くは、

「楽をする」ことよりも「困難を乗り越える過程」を楽しんでいます。

結局のところ、努力と挑戦を避けて〝楽〟を追い求める人に、億単位の成果は訪れません。

ここまでを整理すると、次の3つがポイントです。

- 「楽に稼げるビジネス」は存在しない

- 成果の裏には必ず地道な努力と仕組みづくりがある

- 挑戦を楽しめる人ほどM&Aで成果を出せる

億を目指すなら、「楽」ではなく「挑戦」を前提に取り組む必要があります。

スモールビジネスを楽しめる人が成功する

M&Aで成功している経営者には、ある共通点があります。

それはスモールビジネスそのものを楽しんでいるという点です。

「FIREして楽をしたい」と考える人は、困難や試練を避けようとします。

一方で、成功する経営者は壁に直面しても「これはゲームだ」と捉え、挑戦を楽しんでいるのです。

スモールビジネスは、単なるお金稼ぎではなく、人生を豊かにする挑戦の舞台なのです。

たとえば、人を雇う過程で教育やマネジメントの壁にぶつかります。

多くの人は「大変だ」と感じてしまいますが、楽しめる人にとっては学びや成長のチャンスになります。

また、事業を仕組み化していく過程も同様です。

手間のかかる工程を「どうすれば効率化できるか」と考えることが、経営者としての腕の見せ所になります。

この姿勢を持てる人は、M&Aという出口戦略を選んだときも、

しっかりと成果を残すことができます。

逆に、楽しめない人は途中で疲れてしまい、継続できません。

だからこそ、楽しめるかどうかが成功を分ける最大の要素なのです。

ここまでを整理すると、成功する人の特徴は次の通りです。

- 壁を試練ではなくゲームと捉えて楽しめる

- 人材育成や仕組み化を学びのチャンスと考える

- 挑戦そのものを楽しめる人が最終的に成功する

結局のところ、M&Aを通じて資産を築けるのは、「楽しむ覚悟」を持てる人だけなのです。

FIREではなく、ビジネスを楽しむ人がM&Aで成功します。挑戦を面白がれるかどうかが分かれ道ですよ!

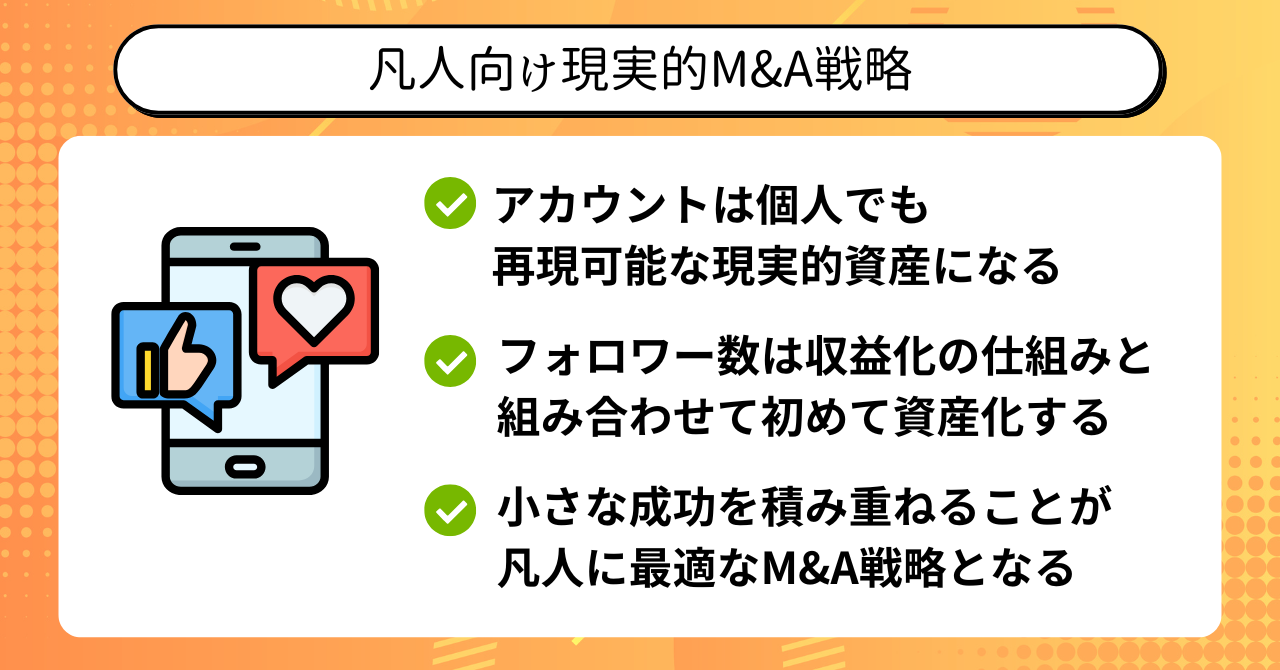

凡人でも挑戦できる現実的なM&A戦略

M&Aと聞くと「自分には無理」と思う人も少なくありません。

しかし、必ずしも大きな会社を作る必要はなく、身近な資産を活用する方法も存在します。

その代表例がSNSアカウントの売却です。

SNSアカウントは、情報発信の蓄積によって「顧客リスト」と同等の価値を持ちます。

これは小規模な事業者にとっても現実的に挑戦できるM&Aの形です。

SNSアカウント売却という身近な手法

SNSアカウントは、フォロワー数やエンゲージメント率によって価値が決まります。

たとえばフォロワー1万人規模で高い反応率を持つアカウントであれば、

数十万〜数百万円で取引されるケースがあります。

アカウントそのものが顧客リストの代わりとなり、買い手にとって即効性のある資産となるのです。

特にビジネス系や特定ジャンルに特化したアカウントは、企業からの需要が高い傾向にあります。

たとえば、法人向けの商材を扱う企業が「すでに関連するフォロワーを持つアカウント」を購入すれば、

新規開拓にかかる時間とコストを大幅に削減できます。

また、SNSは運用コストが低いため、個人レベルでも再現性が高い点が魅力です。

一人でアカウントを育てて売却することも十分に可能です。

ただし、買い手が重視するのは「どの層にリーチできるか」と「収益化のポテンシャル」です。

単にフォロワー数が多いだけでは、価値が高まらない場合があります。

まとめると、SNSアカウント売却のポイントは以下の通りです。

- SNSアカウントは顧客リストとしての価値を持つ

- フォロワー数だけでなくエンゲージメントが重要

- 特化ジャンルのアカウントは企業から需要が高い

小さな資産でもM&Aに活用できることを知れば、「自分にもできる」と感じられるはずです。

フォロワー数で変わるマネタイズ力の差

SNSアカウントの価値は、フォロワー数によって大きく変わります。

しかし、単純に「数が多ければ良い」というわけではありません。

同じ1万人フォロワーでも、運営者によってマネタイズ力には大きな差が生まれるのです。

たとえば一般的な個人が1万人のフォロワーを持っていた場合、

月に100万円程度のマネタイズが限界というケースが多いです。

一方で、マーケティングや商品設計の知識を持つ事業者が同じ規模のアカウントを運用すれば、

月に3000万円以上を売り上げることも可能になります。

この差を生むのは、フォロワー数そのものではなく、

「フォロワーをどう収益に転換できるか」という仕組みの有無です。

たとえば商品販売の導線を設計しているか、メールアドレスをリスト化しているかによって、

同じアカウントでも価値は何倍にも跳ね上がります。

フォロワー数は「見せかけの数値」ではなく、「収益化の力」を示す要素と組み合わせて評価されるのです。

また、企業がSNSアカウントを買収する場合も、

フォロワー数より「どれだけ売上に直結するか」が最大の基準になります。

そのため、アカウントを育てる際には、

ただフォロワーを増やすのではなく「マネタイズ可能なフォロワー」を意識することが重要です。

ここまでを整理すると、フォロワー数とマネタイズ力の関係は次の通りです。

- フォロワー数は価値の一要素に過ぎない

- 収益化の仕組みがあるかどうかで価値が何倍も変わる

- 買い手は「売上に直結するか」を重視する

フォロワー数を「収益化の仕組み」と組み合わせることで、

SNSアカウントは強力な資産へと進化します。

小さな売却から始めて経験を積む

M&Aに挑戦する際、いきなり数億円規模を狙う必要はありません。

むしろ、最初は小さな売却から経験を積む方が現実的です。

たとえばSNSアカウントや小規模なサービスを100万円〜200万円程度で売却する。

これだけでも立派なM&Aの実績になります。

実績があることで、次に大きな事業を立ち上げた際にも、

買い手からの信頼を得やすくなるのです。

また、小規模な売却でもプロセスは本格的なM&Aと同じです。

交渉・契約・引き継ぎといった一連の流れを体験することで、

次の挑戦に活かせるスキルが身につきます。

さらに、売却後に得た資金を新しい事業の立ち上げ資金に充てることも可能です。

小さな成功体験を積み重ねることで、より大きなステージに進めるのです。

M&Aは「いきなり大きな一発勝負」ではなく、「小さな成功の積み重ね」で実現できます。

ここまでを整理すると、小さな売却から始めるメリットは次の通りです。

- 小規模でも実績となり信頼を得られる

- M&Aの流れを経験でき、次に活かせる

- 売却資金を次の事業に再投資できる

まずは身近な資産から始めて、経験を積み重ねていくことが、凡人にとって現実的なM&A戦略なのです。

最初から大きな勝負を狙う必要はありません。小さな売却経験を積むことが、次の大きなチャンスに繋がります!

まとめ:M&Aは〝挑戦を楽しめる人〟にこそ成功のチャンスがある

スモールビジネスで1億円を狙う方法は、決して夢物語ではありません。

営業利益3000万円規模の事業であっても、M&Aによって数倍の価値がつき、億単位の成果を実現できるのです。

ただし、そのためには短期的な利益ではなく「持続性」と「仕組み化」を重視する必要があります。

数字以上に評価される無形資産や、買い手が魅力を感じる事業モデルを意識して設計することが不可欠です。

また、FIREのように「楽を求める姿勢」とM&Aは相性が悪いという点も重要です。

困難を挑戦として楽しめる人こそが、スモールビジネスを武器に大きな成果を掴めるのです。

さらに、最初から数億円規模を狙う必要はありません。

SNSアカウントや小さなサービスの売却など、身近なところから経験を積み重ねることも立派な戦略です。

M&Aは「別世界の話」ではなく、正しい知識と戦略を持った人に開かれた現実的な選択肢です。

挑戦を楽しみながら、自分なりの一歩を踏み出してみてください。

あなたの常識が壊れる!思考を再構築する〝人生のOS〟

みかみさんのBrain「【パラダイムシフト】あなたの人生を変える9つの視点」では、資本主義の限界を超えて〝幸福に生きるための思考のアップデート〟を提供します。

- なぜ〝これだけ豊かな時代に〟鬱が増えているのか?

- 幸福とは何か? 思い込みを再定義するパラダイム転換

- AI時代に不可欠な「言葉の仕組み」とプロンプト思考の習得

- 人間の仕組みを理解することで、幸福と生産性を両立させる

- もう「努力=結果」の時代じゃない。学びの仕組みを見直せ

- 思考力の正体とは?アイデアが無限に出る脳の使い方を伝授

- すべては課題解決の構造を知ることから始まる

- 「資本主義のルール」を知らずにビジネスは絶対にうまくいかない

- 与える力(GIVE)が幸福も収入も人間関係も変える

- 誰でも再現可能!人生の再定義テンプレートを公開

- 2021年に実践した人生を変えた1日の裏側を初公開

みかみさんのXでは、現代の思考のズレを可視化し、人生のOSを書き換えるヒントが日々発信されています。

フォローしていない方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

みかみさんのXはこちら。