Brainメディア運営部です!

今回は、1000人以上が参加したWebデザインスクールを運営する、

出永紘己(いでなが ひろき)さんに情報提供していただきました。

まずは、出永さんのプロフィールについて、紹介させていただきます。

「Canvaで仕事ができたらいいな。でも、どうやって始めたらいいんだろう…」

そんな不安や疑問を抱えながらも、今まさに行動を起こそうとしている方に向けて。

この記事では、デザイン未経験からCanvaで仕事を取るまでの具体的なロードマップを、初心者にもわかりやすく解説していきます。

結論からお伝えすると、Canvaで仕事を得るために必要なのは、〝独学×模写×実践〟の3ステップだけ。

専門ソフトのような複雑な操作は必要ありません。

テンプレートを活用すれば、初心者でもすぐに〝それっぽいデザイン〟を作れるのが、Canvaの最大の魅力です。

そして、そこから模写→投稿→実績化と進めていくことで、

クラウドワークスなどで実際に収入を得られるレベルまでスキルが育ちます。

実際に、「本を1冊読む→模写で練習→知人に頼んで作品作り→クラウドワークスで応募」という流れだけで、

未経験から初案件獲得を達成する方が続出しています。

しかも、Canvaの需要は年々増加中。

Instagram投稿・バナー・スライドなど、依頼のジャンルも多く、

初心者が取り組みやすい「入り口」として非常に優れたツールです。

本記事では、Canvaを使って仕事を得るための独学方法から、模写トレーニングの実践法、

さらにはクラウドワークスで案件を獲得するためのステップまで、具体的に解説していきます。

副業や在宅ワークを始めたい方、自分のペースでスキルを身につけたい方にとって、

最初の一歩を確実に踏み出せる内容になっています。

ここから、あなたのCanvaデザイナーデビューが始まります。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

Canvaで独学から仕事を取る!収益化までの2ステップ

Canvaは今、多くの在宅ワーカーや副業志望者にとって〝最初の仕事獲得ツール〟として注目を集めています。

その理由は、操作のしやすさと、ニーズの高まりの両方にあります。

かつてはPhotoshopやIllustratorといった専門ソフトがデザイン業務の主流でした。

しかし現在では、Canvaのように〝無料・直感操作・テンプレート豊富〟なサービスの登場によって、

未経験者でもすぐにデザインを始められる時代になりました。

実際、ユーザー数は年々増加しており、企業や非デザイナー職の方の利用も急増中です。

カフェや公共施設でも、Canvaでプレゼン資料やSNS画像を作る人を見かける機会が増えてきました。

それだけ、日常生活やビジネスにCanvaが入り込んでいる証拠です。

さらに在宅ワークや副業が当たり前になりつつある今、

「手軽に始められて、すぐ仕事に繋がる」という点でCanvaは非常に魅力的です。

特に、SNS運用代行や小規模事業者の広告バナーなど、

「クオリティよりスピードと手軽さ」を求める需要が高まっています。

こうした背景が、Canva人気を後押ししているのです。

加えて、テンプレートの進化・機能追加も進んでおり、

「プロに頼まなくても十分見栄えの良いデザインができる」という実感を、多くの人が持ち始めています。

その結果、Canvaスキルを持つだけで、

実際にお金をもらえる仕事ができるフェーズに突入しています。

初心者だからといって躊躇する時代ではありません。

この手軽さと需要の両輪こそが、今Canvaが熱視線を浴びている最大の理由です。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- Canvaは〝未経験者でもすぐ始められる〟直感操作が強み

- 企業・非デザイナーにもユーザーが広がっている

- 在宅ワーク・副業需要と相性が良く、仕事獲得に繋がりやすい

- テンプレートの進化で「十分見栄えの良いデザイン」が作れる

Canvaが注目される背景には、〝スキルの習得コストと仕事化までの距離の近さ〟があります。

初心者でも扱えるCanvaの魅力

Canvaは、デザイン初心者にとって〝もっとも始めやすいツール〟のひとつです。

その魅力は、学習コストの低さとモチベーションが続きやすい設計にあります。

PhotoshopやIllustratorのようなプロ向けソフトは、操作を覚えるのにかなりの時間がかかります。

一方、Canvaは画面の表示通りに操作すれば完成まで進めるという、非常にシンプルな構造になっています。

たとえば、テンプレートを選んで文字を変えるだけで、

その日のうちに〝名刺〟や〝SNS投稿画像〟が作れてしまうのです。

これが、学習の初期段階で〝成果〟を感じやすく、やる気が途切れにくい理由です。

しかも、テンプレートの種類はビジネス向けからポップなデザインまで豊富。

どんなジャンルの人でも、自分に合った素材を選んでスタートできます。

また、印刷や画像保存までワンクリックで完了するため、

〝デザイン→納品〟までを一貫して行えるのも、Canvaの大きな魅力です。

特に在宅ワークを始めたい人にとっては、

パソコン1台ですべてが完結するという点が、取り組みやすさに直結しています。

さらに、Canvaはモバイルアプリも用意されており、

スマートフォンでもある程度の作業が可能です。

つまり、場所も時間も選ばず、〝スキマ時間でスキルを磨ける〟環境が整っているのです。

このように、初心者にとってCanvaは、

最初の一歩として〝ストレスなく継続できる仕組み〟が揃っています。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- テンプレートを活用することで即日デザイン制作が可能

- 操作が直感的で、パソコン初心者でも扱いやすい

- 印刷・納品までワンクリックで完結できる

- スマホアプリも使えて、スキマ時間の活用がしやすい

Canvaは〝はじめての副業・在宅ワーク〟を支える最強のツールと言えるでしょう。

独学スタートに必要な教材はこの2冊

Canvaを使って独学でスキルを身につけたいなら、最初に揃えるべき教材はたったの2冊です。

特に初心者の場合は、〝操作の基本〟と〝実践の模写〟という2つの学習軸がカギになります。

まず1冊目は、『Canvaビジネス活用入門』。

この本は、パソコン初心者でも理解できるように構成されており、

写真付きで操作ステップが丁寧に解説されているのが特徴です。

たとえば「四角を描く」「文字を入力する」といった基本動作から、

「デザインの配置を整える」「印刷データにする」といった応用まで網羅されています。

読みながら実際に操作することで、効率よくCanvaの使い方を身につけることができます。

ポイントは、「読んで終わり」ではなく、〝必ず手を動かしながら〟進めること。

「見て→触って→できる」を繰り返すことで、短期間で使いこなせるようになります。

そして2冊目は、『Canvaデザインブック』。

これは模写トレーニングに最適な教材で、実際にプロのようなデザインをCanvaで再現できるように設計されています。

この本の最大の魅力は「デザイン例が美しく、実践でそのまま使えること」です。

「かわいい」「おしゃれ」「シンプル」など多彩なテイストの作例が掲載されており、

それを模写するだけで〝再現力〟と〝バランス感覚〟が磨かれます。

模写を通して、デザインの型やレイアウトのセンスを吸収していくことが、

のちに仕事を受けるうえでの大きな武器になります。

この2冊を1周すれば、すでにCanvaでできる仕事の8割に対応できるレベルに近づきます。

もちろん、何度も繰り返す必要はありません。

1周を丁寧に、手を動かしながらこなすことが大切です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 『Canvaビジネス活用入門』は初心者向けの操作マニュアル

- 『Canvaデザインブック』は模写練習に最適な実践教材

- 学びは読むより操作するを重視すべき

- 2冊を1周すれば仕事応募の準備が整う

正しい教材と正しい順序で学ぶことで、独学でもスムーズに収益化の土台が築けます。

最初の2冊を丁寧にこなすだけで、もう立派なスタートラインに立てますよ!

3か月で月収10万円を目指す、Canvaによる収益化ロードマップ。初月から案件を獲得する手順が実践的に示されています。

Canva初心者必見|3ヶ月でデザイン力を収益に変える実践ロードマップ

模写トレーニングで一気にスキルアップ

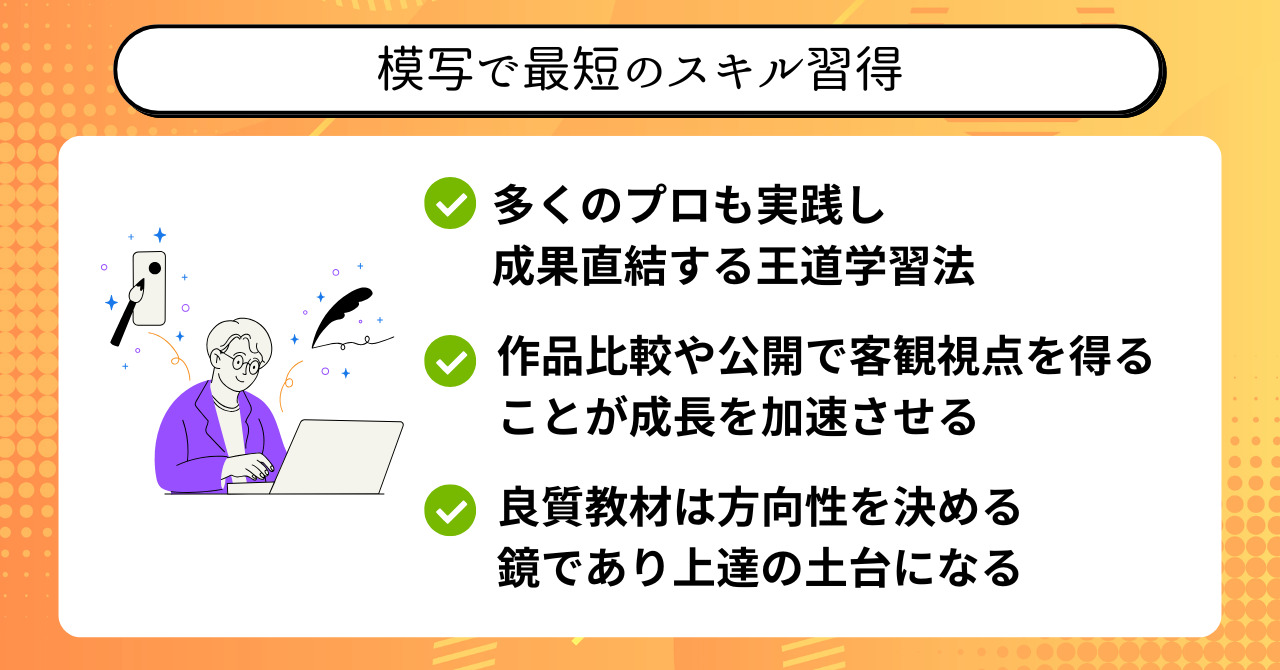

Canvaでデザインスキルを身につけたいなら、最短で実力が伸びる方法があります。

それが〝模写〟というトレーニングです。

模写とは、完成された見本デザインをそのまま再現する練習法。

初心者でも迷わず手を動かせるため、成功体験を積みながら自然に感覚が磨かれていきます。

実際に現役のプロデザイナーも取り入れているほど、効果の高い学習法なのです。

この章では、模写の重要性と、効果的に学ぶための方法を具体的にお伝えしていきます。

模写がデザイン上達の近道になる理由

Canvaを使って仕事に繋げたいなら、〝模写〟は絶対に外せない学習法です。

その理由は、デザインというスキルが〝実践でしか磨かれない〟領域だからです。

いくら知識や理論を学んでも、手を動かさなければ身につかないのがデザインの特徴です。

そこで最も効果的な方法が、完成された作品を〝真似して作る〟=模写です。

模写は、目に見える成果物を“自分の手”で再現することに全力を注ぐトレーニングです。

言い換えると、デザインの土台となる「レイアウト感覚」「余白の取り方」「フォント選び」など、

型を体に覚えさせる最短ルートなのです。

多くの初心者が挫折するのは、「何から作っていいか分からない」「自信がない」から。

でも、模写なら迷いはゼロ。

見本を見ながら、完全コピーを目指して作るだけなので、

「自分にも作れた!」という成功体験がどんどん積み上がっていきます。

この積み重ねこそが、デザインを続ける最大のモチベーションになります。

さらに、模写を続けるうちに「なぜこのフォントが使われているのか」「どこに目線が集まるのか」など、

プロの意図が〝なんとなく分かってくる感覚〟が身についていきます。

これは教科書では絶対に学べない、〝実践の中から生まれる理解〟です。

また、実際に活躍しているデザイナーの多くも、模写トレーニングを継続的に行っています。

上達している人ほど、模写に力を入れているという事実は、非常に示唆に富んでいます。

模写=地味と思われがちですが、実は〝成果に直結するプロセス〟なのです。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 模写は見て再現するだけのシンプルで強力な練習法

- 完成されたデザインの型を真似ることで感覚が養われる

- 初心者でも成功体験を積みやすく、継続しやすい

- 多くの現役デザイナーも模写トレーニングを取り入れている

模写を侮ることなかれ。これこそが、デザイン初心者から一歩抜け出すための“王道”です。

Canvaで効果的に模写を行う方法

模写トレーニングを最大限に活かすには、ただ“なんとなく真似る”のではなく、明確な手順を意識することが重要です。

特にCanvaを使う場合は、〝テンプレートを活かす×完全コピーを目指す〟の両立がポイントです。

模写の目的は「再現性を高める」ことであり、「自己流のアレンジ」ではありません。

まずは、模写対象を選びましょう。

おすすめは、すでにCanvaで作られている作品を掲載している書籍やSNS投稿です。

とくに『Canvaデザインブック』のような教材は、完成度が高く、模写しやすい構成になっています。

次に、Canvaの編集画面を開き、同じ比率・サイズのデザインを新規作成します。

この時、デザインの背景色や余白、文字の位置など、〝1px単位でそっくりに作る意識〟が大切です。

フォントの種類や太さ、行間までも可能な限り再現することで、細部を見る目が養われます。

模写中は「この要素はなぜここにあるのか」「なぜこの色なのか」といった〝理由を考える姿勢〟も忘れずに。

ただ手を動かすだけでなく、意図をくみ取りながら作ることで、応用力が育ちます。

また、ひとつの作品を作ったら、印刷 or スクショ保存して、元の作品と見比べてください。

違いを見つけて修正するデザインの目を養う作業こそが、プロへの第一歩です。

最初は1日1作品でOK。

毎日少しずつ、正確な模写を繰り返すことで、確実にレベルが上がっていきます。

SNSやポートフォリオに「模写トレーニング作品」として投稿してもOK。

積極的にアウトプットすることで、第三者の視点も加わり、学びの密度がさらに深まります。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 模写は「完全コピー」を意識して再現精度を高める

- 1px単位のズレも気にすることで観察力が育つ

- 理由を考えながら作ることで引き出しが増える

- 作品を公開すれば、フィードバックも得られて一石二鳥

模写を続ければ、いつの間にか見ただけで作れる人になっています。

おすすめの模写教材と選び方のコツ

模写の質を左右するのは、選ぶ教材です。

どんな作品を模写するかで、あなたのデザイン基準が決まると言っても過言ではありません。

だからこそ、模写初心者にとって〝最初に選ぶ教材〟は非常に重要です。

Canvaで模写するなら、まずおすすめしたいのが『Canvaデザインブック』です。

この本には、実際にCanvaで作られたおしゃれなバナーや投稿画像が多数掲載されています。

テンプレートではなく、〝完全オリジナル〟の作品が集められている点が大きな魅力です。

また、カテゴリごとにテイストが異なるため、

「かわいい系」「シンプル系」「ビジネス系」など、ジャンルごとに模写しやすいのも特徴です。

この本の作品は、Canvaの基本機能だけで再現可能なものが多いため、初心者にも最適。

難しすぎず、かといって単純すぎない“ちょうどよさ”が詰まっています。

また、SNS上の人気投稿やPinterestのデザインボードから模写対象を探すのも効果的です。

この場合のポイントは、「Canvaで再現できる範囲のデザインかどうか」を基準に選ぶこと。

PhotoshopやIllustratorのような複雑な表現が多いものは、再現性が低いため避けた方が無難です。

“おしゃれで現実的”なものを選ぶことが、継続と上達の秘訣です。

また、模写をする中で「好きなテイスト」や「得意な系統」が見えてくると、

その後の仕事の方向性も決まりやすくなります。

模写教材は、単なる練習の道具ではなく、〝あなたの方向性を決める鏡〟でもあるのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 最初の模写教材には『Canvaデザインブック』が最適

- 再現性が高く、テイストの幅が広いため初心者向き

- SNSやPinterestの投稿を模写対象にするのもアリ

- “好きなテイスト”を見つけることで今後の方向性が定まる

良い教材との出会いは、あなたのデザイン人生に大きな影響を与えてくれます。

模写教材は練習用というより、むしろ師匠のような存在ですよ!

CanvaだけでなくWeb制作未経験者が“1ヶ月で仕事を取る方法”を実際の事例と共に解説し、模写実践も具体的に後押しします。

【未経験×在宅副業】Canva+Instagramだけで仕事獲得!忙しいママでもできた成功ステップ公開

練習から実績へ:最初の仕事を得るまでの動き方

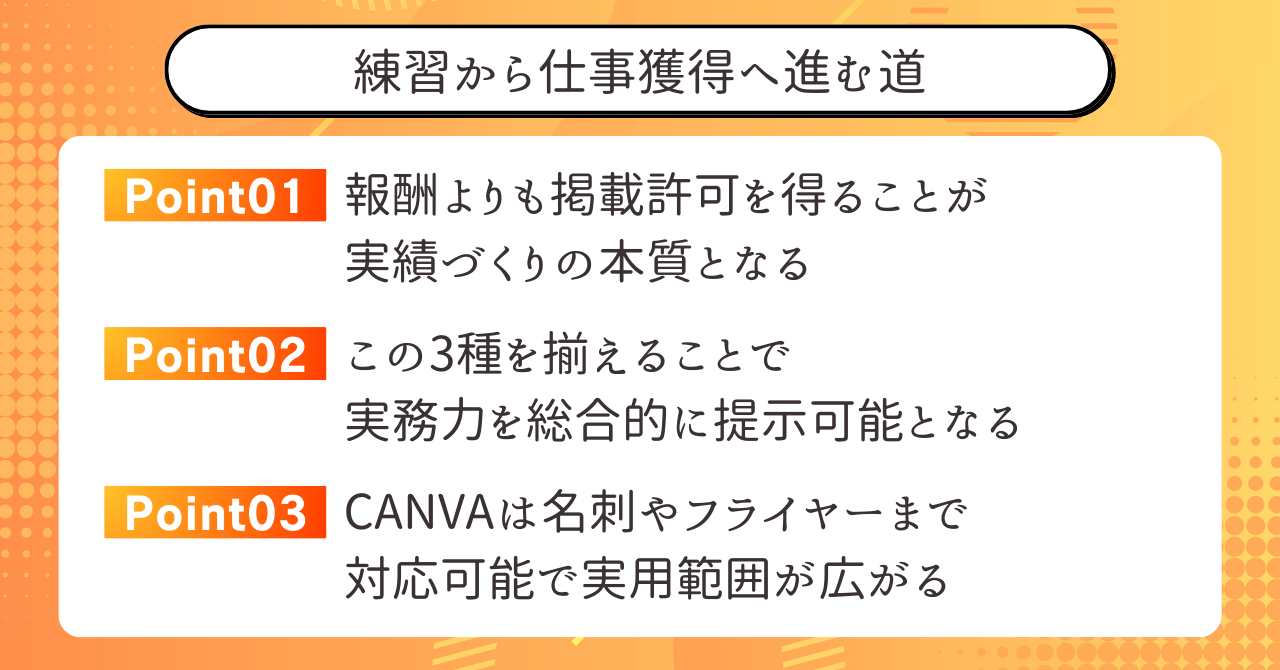

デザインの練習を積み重ねたら、次に必要なのは〝実績づくり〟です。

いくら上達していても、実績がないと「仕事ができる人」とは見なされません。

この章では、模写で培ったスキルを“仕事”に変えていく具体的ステップを解説していきます。

知人から仕事をもらうのが最短ルート

Canvaを使って最初の仕事を得るには、クラウドソーシングよりも〝知人からの依頼〟が圧倒的に近道です。

その理由は、スキルよりも〝信頼〟で依頼が決まりやすいから。

実績ゼロの状態では、どんなに魅力的なデザインでも「この人に頼んで大丈夫?」と警戒されがちです。

一方、知人や友人なら「この人がやってるなら安心」と思ってもらいやすい。

たとえ無料や低単価でも、最初の実績として仕事を経験する価値は絶大です。

具体的には、次のようなアプローチがおすすめです。

・Instagram投稿を頑張っている知人に「バナー画像作らせてほしい」と頼む

・お店をやっている友人に「チラシか名刺を作らせてもらえないか」と提案する

・副業を始めたばかりの知人に「SNS用の自己紹介画像を作ろうか?」と声をかける

ポイントは、「勉強中なんだけど、練習として作らせてほしい」と正直に伝えること。

報酬はなくてもOK。むしろ、制作物の使用許可と実績としての掲載許可をもらうことが目的です。

この方法なら、実際に〝人のために〟作るという経験ができ、

完成した作品をポートフォリオとして活用できるようになります。

さらに、満足してもらえれば「別の画像もお願いできる?」とリピートにつながることもあります。

まずはお金をもらうことをゴールにせず、〝信頼を得る〟ことを意識してください。

この小さな一歩が、次の仕事を引き寄せる大きなきっかけになります。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 最初の実績づくりには知人からの依頼が最適

- 信頼関係があるため、依頼されやすく失敗しても許されやすい

- 「練習として作らせてほしい」と素直に伝えるのがコツ

- 報酬よりも、実績としての“掲載許可”を重視する

最初の仕事は、あなたの“身近な人”の中に必ず眠っています。

ポートフォリオに必要な3つの作例とは

実績がない状態でクラウドワークスなどに応募するには、〝ポートフォリオ〟の存在が非常に重要です。

なぜなら、依頼主はスキルや経験ではなく、「どんなものが作れるのか?」を重視して判断するからです。

つまり、ポートフォリオに掲載する作例が、あなたの〝名刺〟になります。

では、何を作ればよいか?

おすすめは、以下の3つのジャンルの作例を用意することです。

まず1つ目は、〝Instagramのフィード投稿画像〟。

これは、SNS運用代行やバナー制作の仕事に繋がる代表的な実績です。

Canvaのテンプレートをベースにして、情報が見やすく整理された画像を1〜2枚作ってみましょう。

“タイトルの目立たせ方”や色使いなど、視認性を意識するのがコツです。

2つ目は、〝スライド資料〟。

セミナーや動画講座などで使われるシンプルなスライドは、ニーズが高く、初心者でも比較的作りやすいジャンルです。

1テーマにつき5〜10枚程度の資料を作るだけでも、十分なアピールになります。

「スライドの構成力がある」と思ってもらえるよう、文字量や余白バランスも意識しましょう。

3つ目は、〝バナー広告〟です。

特定の商品やサービスを紹介するための小さな画像ですが、

限られたスペースに情報を集約するセンスが求められるため、採用率に直結します。

たとえば「オンライン講座のバナー」や「期間限定キャンペーン画像」など、

シチュエーションを自分で設定して作ってみてください。

この3ジャンルを押さえれば、案件応募時に〝実務に近い力〟をしっかりアピールできます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- Instagram投稿画像:見やすさとキャッチコピーの配置がポイント

- スライド資料:構成力と視認性を重視した5〜10枚程度

- バナー広告:短い言葉で訴求する設計力を見せる

「自分だったら、これを頼みたくなるか?」という目線で作るのが成功のカギです。

Canvaで作れる仕事になる制作物

「Canvaで仕事を取る」と聞いても、何ができるのかピンと来ない人も多いかもしれません。

でも実際は、Canvaだけで十分通用する需要の高い制作物がたくさん存在します。

特に、SNSやオンライン講座、資料作成などに関わる領域では、Canvaの手軽さが重宝されています。

では、どんな仕事があるのか?代表的なものを3つご紹介します。

まず1つ目は、〝Instagramの画像作成〟。

ビジネス系アカウントのフィード投稿、イベント告知、講座紹介など、ニーズが尽きない分野です。

視線を集めるタイトル、写真とのバランス、CTA(行動喚起)の入れ方などを意識して作ると差別化できます。

2つ目は、〝セミナーや講座用のスライド資料〟。

講師やコンサルタントが増える中で、「話すことはできるけど資料が苦手」という方が多く、外注需要が高まっています。

Canvaのテンプレートを使って、見やすく・伝わるスライドを作れる人は非常に重宝されます。

3つ目は、〝バナー広告〟。

ブログやホームページの告知画像、YouTubeのサムネイル、LINE公式アカウントのバナーなど、用途はさまざまです。

Photoshopほど細かい加工はできなくても、伝わる構成とデザインセンスがあれば十分に勝負できます。

また、それ以外にも名刺・フライヤー・LP画像など、Canvaで可能な範囲はどんどん広がっています。

クライアントから求められているのは、“プロツールの使用”ではなく成果が出る見た目なのです。

改めて、仕事に直結する制作物を以下にまとめておきます。

- Instagram投稿画像(フィード・リール告知・イベント紹介)

- スライド資料(セミナー・講座・説明会用)

- バナー画像(YouTubeサムネイル・LPバナー・LINE投稿)

- その他:名刺・チラシ・フライヤー・冊子表紙など

あなたのできることは、すでに世の中の求められていることと一致しています。

〝プロツール〟よりも〝成果が出る見た目〟。ここにCanvaの強みが詰まってます。

Canvaの商用利用に関わる著作権ルールや禁止事項を丁寧に説明し、「仕事として使う」際の安全な基盤づくりを助けます。

【2025年版】Canvaの商用利用はどこまでOK?仕事で使う前に必ず知っておくべき7つのルール

クラウドワークスで応募を成功させる方法

Canvaで制作スキルを身につけたら、次のステップは〝実際の案件に応募してみること〟です。

その中でも特におすすめなのが「クラウドワークス」への登録と活用です。

この章では、初心者でも不安なく応募できる理由と、うまく活用するメリットについて解説します。

初心者でもOKな理由とメリット

クラウドワークスは、「副業を始めたい」「在宅で収入を得たい」といった初心者が最初に選ぶべきサービスのひとつです。

その最大の理由は、スキルよりもやる気や丁寧さを重視する案件が多いから。

たとえば「SNSの投稿画像を週に3枚作成」など、初心者にも挑戦しやすい内容が多く掲載されています。

実際に、クラウドワークスの発注者側も、

「Canvaを使って、見やすく整えてくれるだけでOK」というレベル感で募集しているケースが多数あります。

しかも、登録・応募・受注までの全てのプロセスが〝オンラインで完結〟するため、地方在住でも不利になりません。

報酬の支払いや契約のやり取りも、クラウドワークスが仲介してくれるので、トラブルリスクも少ないのが安心ポイントです。

さらに、実績を積み上げると「認定ランサー」などの肩書きが付き、

信頼度が上がる → 受注率が上がる → 報酬単価もアップしていくという好循環に入ることも可能です。

Canvaを使えるようになった方なら、十分にチャンスがあります。

改めて、クラウドワークスを活用するメリットをまとめます。

- 初心者向けのライトな案件が多く、初受注のハードルが低い

- 完全オンライン完結で、どこからでも応募&仕事ができる

- 契約や報酬支払いのトラブルが起きにくい仕組み

- 実績が積み上がると「信頼」と「単価」も上昇していく

不安を感じるのは最初だけ。まずは1件、応募してみることから始めましょう。

提案文で差をつける3つの書き方

クラウドワークスでの受注率を左右するのが〝提案文〟です。

どんなにスキルがあっても、提案文が弱いと仕事は取れません。

逆に言えば、スキルに不安があっても、提案文さえ魅力的ならチャンスは十分あるということ。

ここでは、初心者でも信頼を勝ち取れる提案文の〝3つのポイント〟をご紹介します。

1つ目は、「あなたに合った仕事だ」と伝えること。

応募する案件に対して、なぜ自分がぴったりなのかを具体的に伝えましょう。

「Instagram投稿画像の制作経験があり、トレンドに沿ったデザインに慣れています」といった一文があるだけで、

「この人は理解して応募している」と思ってもらいやすくなります。

2つ目は、「過去に作った実績」や「練習作」を添付すること。

クラウドワークスではポートフォリオ機能やファイル添付機能が使えるため、視覚的にアピール可能です。

文字だけでは伝わらない実力を、画像で証明しましょう。

3つ目は、「信頼感が伝わる言葉」を入れること。

たとえば「こまめな連絡を心がけております」「納期厳守でご対応いたします」といった姿勢が見えると、

「この人に任せてみようかな」と思ってもらえる可能性が一気に高まります。

初心者が提案文で差をつけるには、誠実さと配慮が伝わる表現が鍵です。

この3つの要素を押さえた提案文は、応募の競争率を突破する強力な武器になります。

- 案件内容に合っていることを言語化する

- 実績や制作物の添付で見せる提案をする

- 信頼を得られる姿勢や対応力を示す

「どう書けばいいかわからない」と迷ったときは、自分が依頼者ならどんな提案がうれしいかを考えてみましょう。

失敗しない案件の選び方

クラウドワークスで案件に応募するとき、初心者が最も気をつけたいのが〝案件選び〟です。

どんなに頑張っても、選んだ案件によっては「思ってたのと違う…」と後悔することも。

だからこそ、応募前に“見るべきポイント”を押さえておくことが大切です。

まず第一に見るべきは、〝仕事内容が具体的に書かれているか〟。

「画像を何枚作るのか」「どんな用途なのか」「納期や作成の流れ」など、具体性があるほど信頼度は高まります。

反対に「詳細はメッセージで」や「内容未定」など、曖昧な表現の案件はトラブルの温床になりやすいので要注意です。

次に注目すべきは、〝クライアントの評価・実績〟です。

★マークやレビューコメントから「信頼できる相手かどうか」が見えてきます。

特に「やり取りがスムーズだった」「指示が丁寧だった」などの記載がある相手は安心して取引できます。

最後に重要なのが、〝自分の現在地に合った難易度かどうか〟を冷静に判断すること。

スキルがまだ浅い段階では、バナー1枚・SNS画像3枚など、少量&明確な内容から始めるのがベストです。

また「継続前提」「報酬は相談」など、フワッとした条件ではなく、“1回完結”の小さな仕事を選ぶのが安心です。

初めての応募では、〝低リスク〟かつ〝スモールスタート〟が鉄則。

経験を積むうちに、自然と大きな案件にもチャレンジできるようになります。

- 仕事内容が具体的に書かれている案件を選ぶ

- クライアントの評価やレビューは必ずチェックする

- 初回は「小さな仕事」や「単発案件」がおすすめ

「この仕事、本当に自分が安心して取り組めるか?」

そう自分に問いかけてから、応募ボタンを押してください。

最初の一件こそ慎重に。でも、挑戦を止めなければ確実に道は拓けますよ。

自分の専門ジャンルを育てる戦略

Canvaを使って実績を積み始めたら、次のステージは〝自分の専門ジャンル〟を確立することです。

「なんでもできます」より、「〇〇専門です」と言えるほうが圧倒的に強い。

この章では、“得意分野”を持つことの価値と、選び方の考え方についてお伝えします。

得意分野があるだけで強くなる理由

得意ジャンルを決めると、クラウドソーシングでもSNSでも〝指名されやすくなります〟。

なぜなら、依頼者にとって「この人は〇〇に詳しい」という専門性は、大きな安心感だからです。

スライドが得意ならスライド案件が、バナーが得意なら広告案件が、どんどん集まってきます。

また、ジャンルを絞ることで、制作スピードとクオリティが格段に上がります。

「慣れた構成」や「効果の高いレイアウト」を自分の中に蓄積できるからです。

さらに、専門分野を極めていくと、「デザイン+コンサル」のような上位サービスにも広げていけます。

たとえばInstagram画像が得意なら、フォロワーを増やす投稿の提案までできるようになります。

結果として、単価アップ・継続依頼・ブランディング強化といった好循環が生まれていきます。

「できること」は最初から多くなくてもOK。

まずはひとつ、自信を持てる分野を持つことで、一気に伸びやすくなります。

ここで、得意分野を持つメリットを整理します。

- 専門性が評価され、指名やリピートにつながる

- 制作効率が上がり、時給が高くなる

- サービスの幅が広がり、単価アップが狙える

- 自分の強みが明確になり、発信・営業もしやすい

「この分野なら自分が一番詳しい」そんなジャンルを、少しずつ育てていきましょう。

ジャンル選びで失敗しない考え方

「どのジャンルを専門にすればいいかわからない」

そんな悩みを持つ人は少なくありません。

ですが安心してください。ジャンル選びに正解はありません。

大切なのは、選んだジャンルで〝継続的に手を動かせるか〟という視点です。

まずは「好きなテーマ」「興味のある業界」「相性が良い媒体」から見てみましょう。

たとえば…

- Instagramが好き → SNS投稿画像が向いている

- 資料を見るのが好き → スライド制作がおすすめ

- 広告のキャッチコピーに惹かれる → バナー制作が合う

「自分がよく見るコンテンツ=作るイメージが湧きやすい」ということです。

次に重要なのは〝需要があるかどうか〟です。

いくら好きでも、依頼がほとんど来ないジャンルでは継続的な収入は得られません。

その点、Canvaで作れる制作物の中で特に需要があるのは…

- Instagram投稿画像(特にビジネス系)

- スライド資料(講座・セミナー系)

- バナー広告(LPやキャンペーン用)

これらのジャンルは、初心者でも始めやすく、リピート依頼にもつながりやすい特徴があります。

また、ジャンルは後から変えても構いません。

まずは〝仮決め〟でOKなので、ひとつ選んで実績を積みながら微調整していきましょう。

「迷ったら、とりあえずやってみる」くらいの軽さで選ぶのが、結果的に最短ルートになります。

ジャンル選びのポイントをまとめます。

- 好き・得意・興味があるジャンルを優先する

- 市場ニーズがある分野を選ぶ(SNS・スライド・バナー)

- 最初は仮決めでOK。実践しながら調整していく

「動きながら決める」ことが、ジャンル選びで失敗しない最大のコツです。

スキル×知識で選ばれる人になる

Canvaを使ったデザインの仕事で長く活躍していくためには、ただ作れるだけでは足りません。

〝スキル〟に〝知識〟をかけ合わせることが、選ばれる人になる最大の鍵です。

たとえば、Instagramの投稿画像を作るなら、単におしゃれなだけでなく、

「エンゲージメントが上がる配置」や「フォロワーが反応しやすい見せ方」などの知識が活きてきます。

また、スライド資料であれば、

「論理的に伝える順番」や「視線誘導の工夫」といったプレゼン設計の知識が大きな差を生みます。

つまり、クライアントは「見た目の良さ」だけでなく、

成果につながるデザインを提供できる人を求めているのです。

この「成果に直結する+αの知識」は、SNS運用、マーケティング、ライティングなどさまざま。

特別な資格や学歴は不要です。

日々のインプットと実践で、誰でも身につけていくことができます。

スキルと知識が揃ったとき、

あなたは「選ばれる人」「継続される人」「紹介される人」になっていきます。

“作れる人”から、“任せたい人”へ。

その一歩を踏み出しましょう。

- 「見た目」だけでなく「成果」につながる知識を学ぶ

- SNS・マーケ・ライティングなど周辺知識を吸収する

- スキルと知識の掛け合わせが、他者との差別化になる

「デザイン+α」があるだけで、一気にプロとしての信頼感が変わります。まずは一つ、学びを始めてみましょう!

Canva独学から収入へつなげるために

これまでお伝えしてきた通り、Canvaを使えばデザイン未経験からでも仕事を目指せます。

そして、その道のりは必ずしも「スクールに通う」や「高額教材を買う」といった方法だけではありません。

Canvaは“完全独学”でも、しっかりとスキルを身につけ、収入に変えていけるツールです。

完全独学でもOKな理由

まず、Canva自体が〝初心者に最適化されたツール〟であることが大きなポイントです。

直感的に操作でき、難しい設定や専門知識を必要としないため、学習のハードルがとても低くなっています。

さらに、テンプレートや自動配置機能が豊富で、最初から完成度の高いデザインが作れるのも魅力です。

次に、学習の方法として「書籍+手を動かす」独学スタイルが非常に効果的です。

おすすめは、以下の2冊を使い分けること。

- 超初心者向け:『Canvaビジネス活用入門』

- 実践練習向け:『Canvaデザインブック』

これらの本を見ながら、Canva上で同じように作っていくだけで、自然と使い方が身につきます。

「読むだけ」ではなく「操作すること」が、学習効果を倍増させます。

そして、実際に作ったものをSNSやブログで発信していくことで、

モチベーションが維持できる+実績になる+反応がもらえるという好循環が生まれます。

独学でも結果を出せる最大の理由は、

「やってみる → 修正する →またやってみる」のサイクルを早く回せる環境が整っているからです。

まとめると、完全独学での学習を成功させるコツは以下の通りです。

- Canvaは操作が簡単で“挫折しづらい”ツール

- 書籍+模写でスキルが効率的に身につく

- SNS発信が学習モチベ&実績づくりにつながる

「やる気」と「継続力」があれば、独学はむしろ最短ルートになり得ます。

独学から最短で収入に変える方法

Canvaのスキルを学ぶだけで満足していませんか?

せっかく習得したスキルは、収入というカタチで回収してこそ意味があります。

ここでは、完全独学から最短で収入につなげるための3ステップをご紹介します。

「準備→実践→挑戦」この流れを意識することで、最短距離でお金になるデザインに変わります。

ステップ1は〝制作実績を3つ作る〟こと。

これは、実際の依頼がなくても構いません。

知り合いのInstagram投稿画像や、仮想クライアントを想定したバナーを作成し、

しっかりと「誰のために、どんな目的で作ったか」を明記しておけば、立派なポートフォリオになります。

ステップ2は〝無料でもいいから実案件に関わる〟こと。

報酬よりも「お金が発生する仕事の流れ」を体験することが、次へのブレイクスルーになります。

例えば、知り合いのホームページ画像を無償で制作してみるのも良いスタートです。

ステップ3は〝クラウドワークスなどで実際に応募する〟こと。

実績と経験が少しでもあれば、初心者OKの案件で十分に戦えます。

応募に必要な「提案文」や「ポートフォリオ」がすでに揃っていれば、

すぐにお金を得られるフェーズに移行できます。

ポイントは、〝完璧を待たない〟ことです。

まずは小さくてもお金になる経験をし、そこから徐々にステップアップしていけば問題ありません。

- 3つの制作実績を用意し、実力を見せられる形にする

- 最初は無料でも「実際の仕事」を体験する

- クラウドワークスで初心者向け案件に応募する

「できるようになったら…」ではなく、「今の自分でも何ができるか」から始めることが収入化の第一歩です。

案件が取れる人がやっている共通点

「応募してもなかなか採用されない…」

そんな悩みを持つ人には、ある“共通する落とし穴”があります。

それは、〝技術だけに集中しすぎて、伝える力を鍛えていない〟こと。

実は、案件を取っている人たちには、ある明確な共通点があるんです。

その共通点とは…

- 提案文に〝クライアント目線の言葉〟がある

- ポートフォリオが見やすく、内容が伝わりやすい

- 「納期・対応・丁寧さ」に関する言及がある

どれも特別なスキルではありません。

「相手が安心できる言葉」を添えるだけで、信頼度が大きく変わるのです。

たとえば、提案文で「迅速に対応いたします」「初めての方でも丁寧にやりとりさせていただきます」と書かれているだけで、

依頼者は安心して任せやすくなりますよね。

また、ポートフォリオには「どういう目的で、誰のために作ったデザインか」を一言添えるだけで、

グッと説得力が増します。

つまり、案件が取れる人は、技術よりもまず「相手の不安を解消する仕組み」を作っているんです。

これを意識するだけで、採用率は大きく変わっていきます。

「スキルがあるのに案件が取れない…」という人は、ぜひこの視点を見直してみてください。

- 提案文で“信頼”を伝える言葉を入れる

- ポートフォリオに「目的・背景」を書き添える

- 依頼者の不安を先回りして取り除く姿勢が大事

「スキルだけじゃなく、信頼される人になること」これが案件獲得の最短ルートです!

まとめ:Canvaは独学でも、仕事につながる

Canvaは、初心者でも扱いやすく、完全独学でもスキルを伸ばせるツールです。

必要なのは、高価な教材やスクールではありません。

「本で学ぶ → 模写する → 実践する」

このサイクルを回すだけで、十分に仕事ができるレベルに到達できます。

そして、スキルが身についたら、次は「実績作り」と「仕事応募」へ。

クラウドワークスなどを使えば、在宅のまま仕事に挑戦できます。

さらに、自分の得意分野を育てることで、指名されるような存在にもなれます。

スキルを磨きながら、相手への信頼を意識した発信や提案をしていくことで、

あなたのデザインは〝ただの作品〟から〝価値ある仕事〟へと変わっていきます。

Canvaは、あなたの働き方と未来を変える強力な武器。

今日から1つ、行動を起こしてみませんか?

【出永紘己(いでなが ひろき)さんの公式YouTube】『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』はこちら!

出永さんのYouTube「『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』」では、実際に出永さんがWEBデザインの基礎から応用まで幅広いノウハウを解説しています。

- 【WEBデザイン】出永が初心者に戻ったらWEBデザイナーになるために何をする?

- 【暴露】WEBデザイナーやめとけ|現役フリーランスが思うコト

- 【WEBデザイナー】無料でホームページが作れる今おすすめのサービス5選

- 【初心者】未経験からWEBデザイナーになるための独学ロードマップ

- 【WEBデザイナー】未経験でフリーランスとして働くことはできる?

- 【商用利用】Canvaで絶対にやってはいけない使い方3選

- 【初心者向け】たった一ヶ月でWEBデザイナーになる方法

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。