Brainメディア運営部です!

今回はまさたさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「AIで仕事が奪われるんじゃないか…」

「これからWeb制作者はどうすればいいの?」

そんな不安や疑問を感じている方は、今とても多いはずです。

実際、AIの進化によって〝コーディングの自動化〟はすでに始まっています。

これまで人の手で行っていた作業が、AIによって一瞬で完了する時代。

だからこそ、「このままでは自分の仕事がなくなるのでは…」と焦るのも当然です。

ですが、ここで知っておいてほしいのは…

〝AIは敵ではなく、最強のビジネスパートナー〟になり得るということ。

AIはあくまで〝自動化・仕組み化〟のための道具にすぎません。

正しく使いこなせば、あなたの作業を高速化し、案件獲得の武器にすることができるのです。

たとえば、ChatGPTにコードの改善案を相談したり、Cursorで修正作業を自動化したり。

あるいはGPTsという機能を使えば、自分専用のAIツールを作ることも可能です。

すでに、これらを武器に〝上位1%のAIコーダー〟として活躍する人たちも出てきています。

本記事では、AI活用の専門家まさたさんの知見をもとに、「AIスキルを武器にWeb制作で生き残る方法」を体系的に解説。

AI×Web制作の基礎知識から、具体的なツール活用法、案件獲得の戦略まで、初心者でも今日から実践できる内容にまとめています。

「AIに仕事を奪われる側」ではなく、「AIを味方につける側」になりたい方は、ぜひ読み進めてみてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

なぜ今〝AI×Web制作〟なのか?|時代の変化と必須スキル

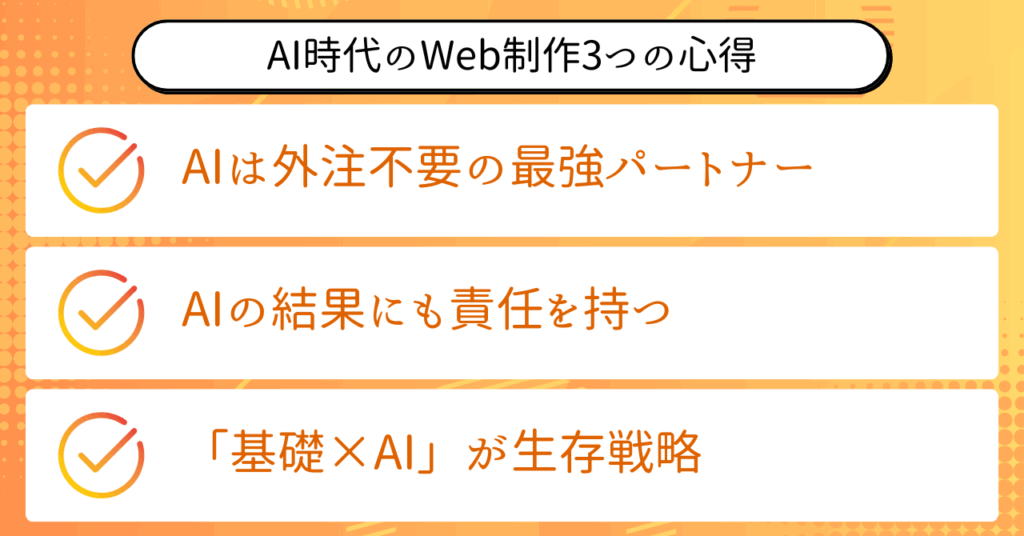

AIスキルは、今やWeb制作における〝外注不要の最強パートナー〟です。

その理由はシンプルです。

これまで「人に任せる」しか選択肢がなかった作業が、AIによって〝自分ひとりで〟高速・高品質に実行できる時代になったからです。

たとえばコーディング作業の自動化。従来は時間と労力をかけて人力で行っていた部分も、AIなら即座に改善案やエラー解決策を提示してくれます。

実際に、AI活用で納品速度や品質が劇的に上がったというWeb制作者も増えています。

つまり、AIは〝仕事を奪う存在〟ではありません。正しく使いこなすことで、自分の〝作業パートナー〟として武器にできるのです。

本章では、そんな〝AI×Web制作〟の価値と必須スキルについて、具体的に解説していきます。

AIスキルは「外注不要の最強パートナー」

結論から言えば、AIは〝自動化・仕組み化〟のスキルそのものです。

従来、「作業を減らす」ためには外注やスタッフ採用が必要でした。ですが、AIの登場によって、自分ひとりで仕組み化できるようになったのです。

たとえば、ChatGPTやCursorなどのAIツールは、以下のような場面で役立ちます。

- コードの修正や改善案の提示

- 実装方法の提案

- エラー原因の分析と解決策の生成

このように、人に依頼せずともAIに相談するだけで作業を進められるため、〝外注不要のビジネスパートナー〟として機能してくれます。

しかも、AIは休むことなく、質問すれば即座に返答してくれます。まさに「いつでも働いてくれるパートナー」と言える存在です。

ここで重要なのは、AIを〝ツール〟ではなく〝パートナー〟として扱うという視点です。単なる自動生成ツールとして使うだけでは、その本来の力を引き出せません。適切な指示や相談を通じて、AIのサポート力を最大化することが求められます。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIは〝自動化・仕組み化〟のスキルそのもの

- 外注せずに作業を進められるのが最大のメリット

- ツールではなく〝ビジネスパートナー〟として扱うことが重要

AIを味方にできれば、それだけで作業効率と業務品質は格段に向上します。

AIに責任は持てない」はプロ失格

AIを活用するうえで、最も大切な前提があります。

それは、AIの出力結果に対して〝すべて自分が責任を持つ〟という姿勢です。

たとえば、AIが出したコードにエラーがあった場合。

「これはAIが生成したから…」と責任転嫁するのはプロではありません。

たとえAIのミスでも、それは〝自分が生成した結果〟であり、クライアントから見れば制作者自身の責任です。

この前提を忘れてAIを使っていると、以下のようなリスクが生まれます。

- クライアントとの信頼関係が崩れる

- 「AI依存の危険人物」という評価を受ける

- トラブル発生時に正しく対応できない

AIは魔法のツールではありません。あくまで〝自分の補助役〟です。そのため、〝AIが出した回答〟ではなく〝自分が出した回答〟という意識を持って扱うことが重要です。

ビジネスパートナーとしてAIと付き合うなら、パートナーの出した提案に最終責任を持つのは自分です。その意識がないまま使っている人は、すぐに周囲から信頼を失っていきます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIの出力結果は〝自分の成果物〟であるという責任意識

- AIのミスは〝自分のミス〟として受け止める

- AI活用はプロ意識が伴ってこそ武器になる

AIを使うなら、その責任も含めて〝プロ〟であることが求められます。

「AI×基礎スキル」の掛け算が生き残りの鍵

最後に、AI活用で生き残れる人と淘汰される人の違いについてお話しします。

結論から言えば、AIだけ使えても意味がありません。

重要なのは、〝基礎スキル×AIスキル〟の掛け算です。

たとえばWeb制作の場合、HTMLやCSS、JavaScriptなどの基礎スキルがある人だけが、AIの力を最大限に活かせます。

- 基礎スキルがない人 → AIを使っても正しい判断ができず、エラーのまま納品する恐れがある

- 基礎スキルがある人 → AIの提案を見極めて、自分の判断で品質の高い制作ができる

AIは魔法ではありません。下地となるスキルがあるからこそ、AIは〝魔法の道具〟になるのです。

このことを忘れてAIに頼りきってしまうと、間違った回答に気づけず、ミスを繰り返してしまいます。だからこそ、自分自身の〝技術力〟を磨くことは必須です。

この話の重要なポイントを、シンプルに整理すると次のようになります。

- AIだけでは稼げない。基礎スキルとセットで活用すること

- AIは〝魔法のツール〟ではなく〝補助ツール〟

- 自分の技術力を土台に、AIを武器にしていく

AI時代に生き残るのは、〝AIが使える人〟ではなく〝AIを武器にできる人〟です。

AIが便利だからこそ、自分自身のスキルと責任感はもっと大事になってくるんですよ!

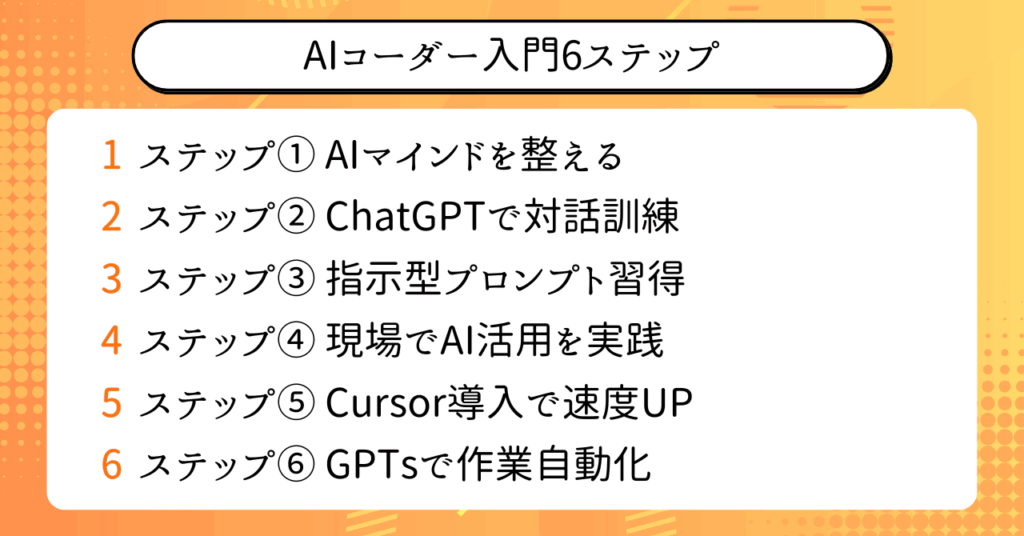

「AIコーダー」になる6ステップ|初心者でもできる具体ロードマップ

AI時代に稼げるWeb制作者になりたいなら、ただAIツールを使うだけでは不十分です。

〝正しい順序〟でAIスキルを積み上げ、実践しながら自分の武器に変えていくこと。

これが、普通のコーダーと〝AIコーダー〟の決定的な違いです。

本章では、初心者でも実践できる〝AIコーダーになる6つのステップ〟を解説します。

ChatGPT、Cursor、GPTsなど、具体的なツール活用まで含めて、順序立てて紹介していきます。

迷わずステップを踏んでいけば、あなたも〝AIを使いこなせるWeb制作者〟に変わっていけるはずです。

ステップ①|AIマインドセットを整える

まず最初にやるべきことは、〝AIとの正しい向き合い方〟を学ぶことです。

AIは万能な魔法ではありません。質問内容や指示の質次第で、出力される答えは大きく変わります。

AIはあなたのビジネスパートナーです。だからこそ、「どんな指示をすればどう返してくれるのか?」という関係性を意識しながら付き合ってください。

重要なのは、〝AIの出力=自分の責任〟という意識を持つことです。AIが間違って回答しても、そのまま納品してしまえば、あなたの信用が失われます。

「これはAIが出した結果だから」と責任転嫁しないこと。

この〝責任感〟こそが、AI活用でプロとアマを分けるポイントです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- AIは〝パートナー〟であり、質問と指示次第で力を発揮する

- 出力結果の責任は〝すべて自分〟が持つ

- 「AIに頼る」のではなく「AIを使いこなす」視点を持つ

この意識を持つことが、すべてのスタートになります。

ステップ②|ChatGPTで〝指示と回答〟を体感

AIマインドセットが整ったら、次は実際にChatGPTを使ってみましょう。

ChatGPTは、AI初心者でも扱いやすく、質問に対する回答精度も安定しているため、最初のツールとして非常に適しています。

具体的には、まずコーディングに関する質問から始めるのがおすすめです。

たとえば、「HTMLでレスポンシブ対応する方法を教えて」など、具体的な作業ベースの質問を投げてみましょう。

出力された回答を見て、思ったような答えが出なかった場合は「質問の仕方が悪かった」と考えます。

ここで重要なのは、「なぜその答えになったのか?」を考えながらAIと会話すること。

AIとの対話を繰り返すことで、「良い質問の型」が自然と身についていきます。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- ChatGPTは初心者にも扱いやすい入門AI

- 質問の仕方次第で回答は大きく変わる

- 回答の良し悪しではなく、〝質問力〟を磨く意識で使う

ChatGPTとの対話は、AI活用の感覚を掴む第一歩です。

ステップ③|AI指示の型とプロンプト技術を習得

ChatGPTの基本操作に慣れたら、次は〝指示の型〟と〝プロンプト技術〟を学びましょう。

AIは「何を、どんな順番で伝えるか」で回答の精度が大きく変わります。

たとえば、次のような型を意識するだけで、回答精度は格段に上がります。

- あなたの役割を指示(例:「あなたはHTMLの専門家です」)

- 目的を明確に(例:「このコードの改善案を教えてください」)

- 条件・制約を追加(例:「中学生でも理解できるように」)

この3ステップだけでも、AIは〝自分の求める答え〟に近づいていきます。

また、「〜してください」だけでなく、「〜の理由も教えてください」「〜と比較して回答してください」などの追加指示も有効です。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 役割+目的+制約=〝指示の型〟を意識する

- 回答精度は〝質問の質〟で決まる

- 条件や背景説明を添えると回答が安定する

指示力を磨けば、AIは一気に優秀なパートナーに変わります。

ステップ④|コーディング業務で実際に使ってみる

ここまで学んだら、AIを〝業務の現場〟で使ってみましょう。

おすすめは、HTMLやCSSの実案件でChatGPTを活用することです。

たとえば、実装方法に迷ったときに「このデザインを実装するコードを書いて」と質問したり、エラーが出たときに「このコードのエラー原因を教えて」と尋ねてみましょう。

ポイントは、〝手作業で悩んでいる部分〟にAIを投入すること。

自分の手でやるのが面倒、難しいと感じた工程こそ、AI活用で効率化できるチャンスです。

さらに、AIの回答は〝必ず自分の目で確認する〟こと。AIは間違えることもあるため、そのままコピペ納品は絶対にNGです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 〝迷った部分〟をAIに相談して時短する

- 出力されたコードは必ず自分でチェックする

- 実務で使いながらAIの活用感覚を掴む

現場で使えば使うほど、AI活用は〝当たり前の武器〟になっていきます。

ステップ⑤|Cursor導入で作業速度を加速

ChatGPTに慣れてきたら、次は〝Cursor〟というAI搭載型コードエディターの導入です。

CursorはChatGPTの回答をコーディング作業に直結できるツール。

たとえば、エディター内でコードを書いている途中に「この部分の改善案を教えて」と入力すれば、即座にAIが提案を返してくれます。

また、既存コードの解説やエラー原因もその場で教えてくれるため、コーディング作業が一気に加速します。

重要なのは、〝ChatGPTで学んだ指示の型〟をCursorでもそのまま活用できること。使うAIは同じなので、質問の仕方は変えなくて大丈夫です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- Cursorは〝エディター一体型のChatGPT〟と捉える

- 作業途中の相談がその場でできる

- 質問型・指示型の技術はChatGPTと共通

Cursorを使えば、AIとコーディングが〝完全に融合〟した感覚を得られます。

ステップ⑥|GPTs活用で自動化と省略化を実現

最後のステップは〝GPTs〟の活用です。

GPTsとは、ChatGPT上で自分専用のAIをカスタマイズして作れる機能のこと。

たとえば、HTMLの自動コーディングや、エラー原因の特定、alt属性の自動生成など、何度も行う作業はGPTsを作って自動化できます。

さらに、自作GPTsなら自分の業務フローに合わせたAIを作れるため、毎回指示を入力する手間すら省略できます。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- GPTsは〝自分専用のAI〟を作れる仕組み

- 繰り返す作業はGPTs化して自動化する

- 「業務フロー自体をAIに任せる」イメージを持つ

ここまでできれば、あなたは〝AIを武器にしたコーダー〟として差別化できるはずです。

AI活用は特別な技術じゃないんです。

順序よくステップを踏めば、誰でも武器にできますよ!

実案件で〝AI活用できる人〟だけが稼げる理由|仕事への落とし込み方

AIスキルは、ただ知識として持っているだけでは意味がありません。

〝実案件の中でどう使うか〟という視点がなければ、AIは宝の持ち腐れになってしまいます。

実際に稼げているAIコーダーたちは、「具体的にどの作業をAIに任せるか」を明確にし、日々の業務の中で自然に活用しています。

ここからは、AIスキルを仕事に落とし込むための実践ポイントを具体的に解説していきます。

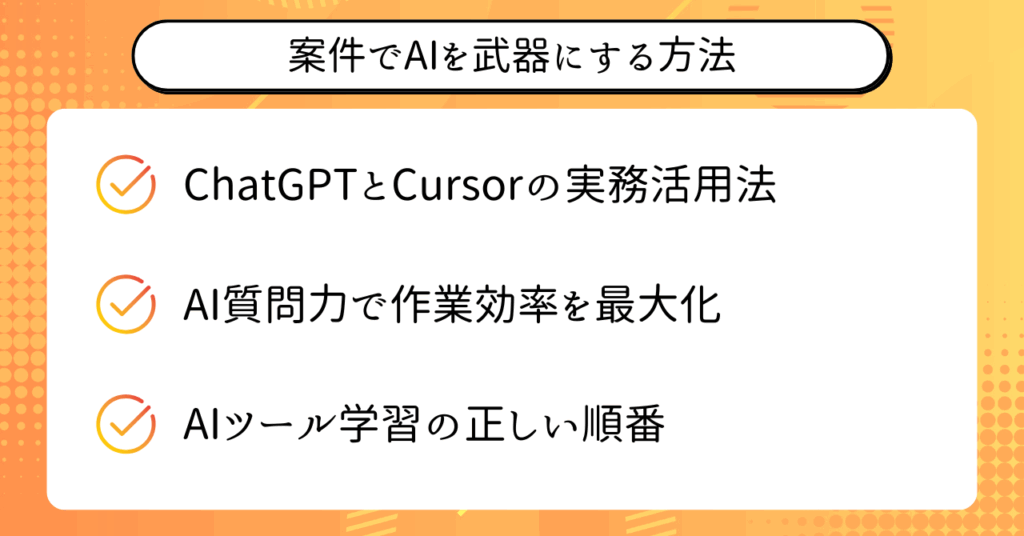

ChatGPT・Cursorは案件でどう使う?

ChatGPTやCursorは、〝作業効率化ツール〟として実案件の中で活躍します。

たとえば、次のようなタイミングでAIが力を発揮します。

- コードの改善案が欲しいとき

- 実装方法に迷ったとき

- エラー原因を調べたいとき

- 修正作業でコードの意図を知りたいとき

特にCursorは、既存コードの読み解きや修正に役立ちます。

エディター内で直接AIと会話できるため、コードを見ながらその場で質問・改善・修正ができます。

ChatGPTは、設計や方針検討などの〝作業の前段階〟で使うと便利です。

両者は使い分けが大切です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- Cursorは〝コード作業中〟の相談役になる

- ChatGPTは〝設計・検討〟に活用する

- 実務では〝迷ったらAI〟が基本姿勢

AIは〝困ったときの相談相手〟と捉えると自然に使えます。

HTML・CSS・JS・WP…実務での具体活用例

実際の案件では、どんな工程でAIが使われているのでしょうか。

具体的には、次のような使い方が一般的です。

- HTMLコーディング → GPTsで自動生成+手動修正

- CSS調整 → Cursorで改善案を聞く

- JavaScriptエラー → GPTsでエラー原因を特定

- WordPress不具合 → GPTsで原因調査・対処法を取得

たとえば、静的コーディング案件では「HTMLの骨組みはGPTsで生成し、細かい部分は手動で調整」という流れが効果的です。

WordPress案件では、「エラーや不具合の原因をGPTsに質問」しながら効率化できます。

また、JavaScriptやPHPのコード修正においても、Cursorに「このコードは何をしているのか?」と質問しながら読み解けば、作業スピードが大幅にアップします。

この話の重要なポイントを、シンプルに整理すると次のようになります。

- GPTsは〝自動生成〟と〝原因特定〟に活用する

- Cursorは〝コード理解・改善〟に活用する

- 案件の各工程にAIを組み込むと効率が跳ね上がる

案件中にAIを〝当たり前に使う〟ことが差別化の鍵です。

AIへの質問力で差がつく|指示の最適化方法

AIを使いこなせる人とそうでない人の差は、〝質問力〟に表れます。

たとえば、「このコードを改善して」とだけ指示するのは初心者です。

プロは次のような工夫をしています。

- AIに〝役割〟を与える(例:「あなたはPHPエンジニアです」)

- 目的や背景を伝える(例:「このコードをSEO観点で改善したい」)

- 制約条件を加える(例:「初心者にも分かる解説を添えて」)

こうした具体的な指示を行うことで、AIはより精度の高い回答を返してくれます。

また、質問の際には〝ワード選び〟も重要です。

エラー原因を調べたい場合は「不具合解決のプロンプト」として役割を指定する方が効果的です。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- AIには〝役割・目的・制約〟の3要素を伝える

- 質問ワードを〝適切に選ぶ〟ことが回答精度を左右する

- 指示内容が〝雑〟だと回答も〝雑〟になる

質問力を磨くことは、AI活用における〝技術力〟そのものです。

ツール迷子を防ぐ「学ぶ順番」とは?

AIツールは日々増えていますが、使いこなすためには〝学ぶ順番〟が重要です。

多くの初心者は、「いきなり色々なツールに手を出して迷子になる」失敗をします。

正しい順番はシンプルです。

- ChatGPTで指示の型と質問力を磨く

- Cursorで〝コード業務とAI〟を融合させる

- GPTsで〝自分専用のAI〟を作って省略化する

まずはこの順番で十分です。

特にCursorとGPTsは、ChatGPTの指示型技術を前提として使うので、最初から使うのは非効率。

焦らず〝1→2→3〟と進めることで、自然とAI活用力は高まります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- ツール選びで迷うなら〝ChatGPT→Cursor→GPTs〟の順番

- 基本の指示型技術はChatGPTで磨くこと

- ツールを増やすのは〝慣れてから〟で十分

AI時代の成功者は、〝少ないツールを使いこなせる人〟です。

AIツールは増やせば良いわけじゃありません。

順番を守って、1つずつ確実に使えるようにしてください!

Web制作だけでなく、AIはロゴデザインなど他のクリエイティブ分野でも“稼ぐ武器”になっています。

この記事では、AIでロゴを制作して収益化する実践ノウハウを、年間330万円を達成したデザイナーが具体的に解説。

AI活用の応用例や、業務にどう組み込むかという視点が深まります。

「AIを仕事に生かす道はもっと広がっている」と感じたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

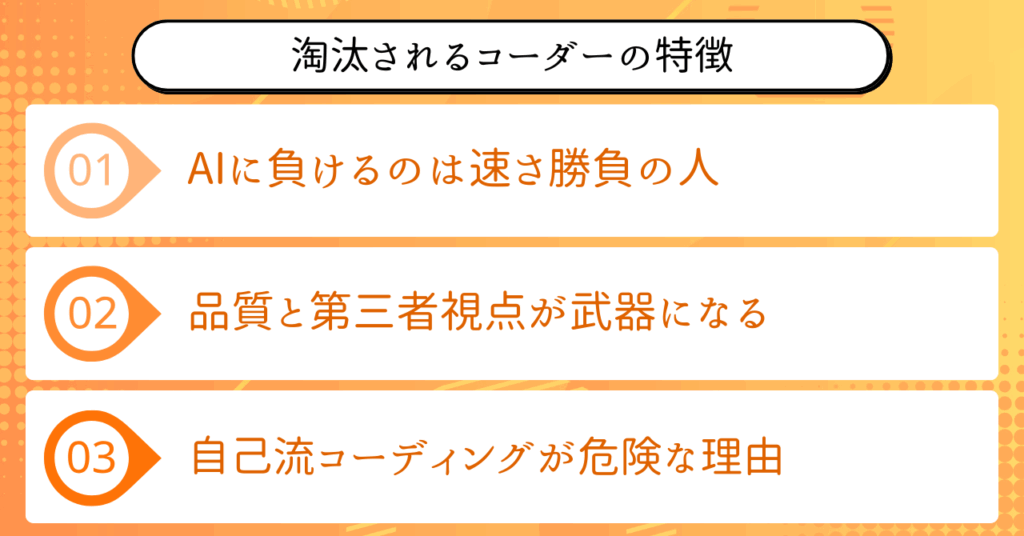

「AIで淘汰されるコーダー」と「生き残るコーダー」の決定的違い

AI時代の到来で、Web制作業界では大きな二極化が始まっています。

〝AIに淘汰される人〟と〝AIを武器に生き残る人〟。

あなたがどちらになるかは、今の行動とスキル次第です。

ここでは、コーダーとして生き残るために絶対に知っておくべきポイントを4つに分けて解説します。

AIで失業するのは〝速いだけ〟の人

まず最初に知っておくべきなのは、〝作業速度だけ〟で勝負している人はAIに取って代わられるという事実です。

これまでは「納品が早い」ことが価値になる場面もありましたが、今はAIが一瞬でコードを生成してしまいます。

速さだけで差別化していた人は、ここで完全に淘汰されます。

AIより速くコーディングすることは不可能だからです。

では、何で差をつければいいのか。

それが〝品質〟と〝専門性〟です。

ここで重要なのは、〝自分しかできない提案・判断〟を持つこと。

品質と提案力があれば、AIが生成したコードよりも価値ある制作ができるため、生き残ることができます。

この話の内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 「速さ」だけの人はAIに淘汰される

- 差別化の軸は〝品質〟と〝専門性〟

- 自分にしかできない提案ができるかが鍵

速さはAI、価値はあなた。

品質と第三者視点|プロが守るべき原則

AI時代に求められるのは〝品質の高いコード〟です。

ここで言う品質とは、〝第三者が見ても読みやすく、修正しやすいコード〟のこと。

たとえば次のような点が重要になります。

- クラス名やID名が適切か

- CSS設計手法に基づいた書き方になっているか

- 後から別の人が見ても理解できる構造か

いわゆる〝自己流〟のコーディングでは、これができません。

一時的に速くても、メンテナンス性が悪いコードは価値が低いのです。

また、第三者視点とは〝自分だけが分かればいい〟ではなく、〝誰が見ても読み解ける〟という意識でコードを書くこと。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- コードは〝自分以外の人〟が読む前提で書く

- CSS設計手法など〝品質基準〟を守る

- メンテナンス性=コードの価値

コードは、見た目だけでなく〝中身〟も評価される時代です。

「自己流コーディング」が危険な理由

「自分なりに工夫している」

「他の人と違う書き方をして差別化したい」

このような〝自己流コーディング〟は、AI時代では完全にNGです。

なぜなら、

- 他の人が読み解けないコードになる

- メンテナンスコストが増える

- 信頼を失う

という3つのリスクがあるからです。

コードは〝アート〟ではありません。

一定の設計手法や書き方ルールに沿って、誰が見ても理解できるものに仕上げることが、プロとしての最低限の責任です。

自己流にこだわる人は、最初は「スキルが高そう」に見えるかもしれません。

しかし時間が経つにつれ、〝誰も扱えないコード〟として評価は下がり、依頼は減っていきます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- コードは〝標準ルール〟に沿って書くのがプロ

- 自己流は信頼と仕事を失う原因になる

- AI時代は〝読みやすさ・修正しやすさ〟が最優先

自己流は、プロ失格のサインです。

今後求められる〝5つの技術領域〟

AI時代に生き残るためには、次の5つの技術領域が必須です。

- HTML・CSSの基礎力

- JavaScriptとjQueryの文法理解

- WordPressに必要なPHPの基礎

- AI(ChatGPT・Cursor・GPTs)の活用力

- Google検索力と情報収集スキル

特に注目すべきは、〝AIとGoogleの併用力〟です。

AIを使えば検索しなくていい、という誤解は危険。

AIの回答を検証したり、最新情報を取得するには、Google検索スキルも不可欠です。

また、WordPress案件が多い以上、PHPの読み書き能力は重要性を増しています。

技術力の幅を広げ、〝AIと共存できる技術者〟になることが、今後の必須条件です。

この話の重要なポイントを、シンプルに整理すると次のようになります。

- AIだけでなく〝Google力〟も重要

- WordPress対応力は案件獲得の武器

- 幅広い技術知識がAI時代の〝土台〟になる

技術の幅と深さが、生き残り力そのものです。

自己流じゃなく〝正しい技術とルール〟で積み重ねれば、AI時代でも必ず稼げますよ!

「AIを使いこなすには基礎スキルも必要」と感じた方へ。

この記事では、静的コーディングにおける“基礎力”と“効率化”の両立方法を具体的に解説しています。

AIスキルと掛け算できる技術の土台をどう身につければいいのか。現役Web制作者の視点で学びたい方は必読です。

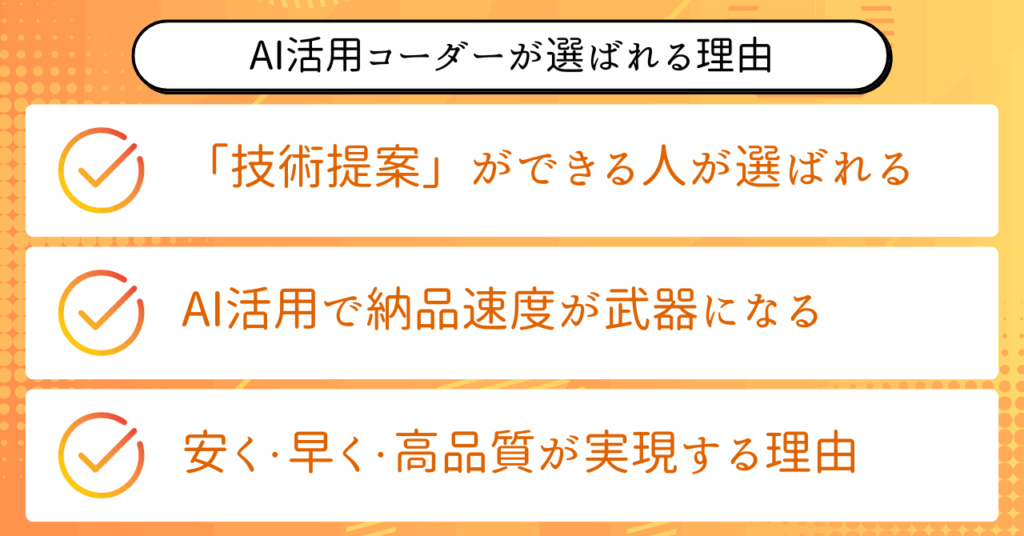

案件獲得の新常識|AI活用できるコーダーが選ばれる3つの理由

AI時代のWeb制作では、案件獲得のルール自体が大きく変わりつつあります。

これまで重要だったのは「コーディング技術が高いこと」や「納品速度が速いこと」。

しかし今では、AIを武器にしたコーダーが〝選ばれる存在〟になっているのです。

ここでは、AI活用できるコーダーが案件獲得で有利になる理由を、3つの視点から解説していきます。

「技術的提案」ができる人が勝つ

AIを活用できるコーダーは、〝単なる作業者〟ではありません。

AIを活かして作業速度や効率を高められるからこそ、〝余った時間〟を「技術的提案」に使えるのです。

たとえば、

- 「このデザインなら、この構造で組んだ方がSEOに強くなります」

- 「今後のメンテナンスを考えると、こう実装する方がいいですよ」

といったアドバイスができるだけで、クライアントからの信頼と評価は一気に上がります。

AI活用で作業自体は最適化できる時代。

だからこそ〝価値ある提案〟ができる人が選ばれるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIで作業時間を短縮し〝提案力〟を生む

- 技術的アドバイスができる人は重宝される

- 「単なる作業者」から脱却することが重要

選ばれるのは、〝作業者〟ではなく〝技術パートナー〟です。

「納品速度」はAI活用でさらに武器に

AI時代でも変わらない強力な武器が〝納品速度〟です。

とはいえ、単純な「コーディングの速さ」はAIに負けてしまいます。

重要なのは、〝AIを活用した上で納品速度を高められること〟。

たとえば、

- HTMLの骨組みはGPTsで即座に生成

- コードの改善やエラー修正はCursorに相談

- チェックや修正は自分で行い品質を確保

この流れを確立すれば、AIを使わない人より数倍の速度で納品が可能です。

さらに重要なのは、「AIを使っている」と説明する必要はないということ。

クライアントは〝結果〟しか見ません。

「納品が早くて品質が高い」という事実だけで、十分な選ばれる理由になります。

この話の内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- AI活用で納品速度は劇的に上がる

- 作業工程にAIを組み込むことが前提

- 「AI活用」は言わず、結果だけを評価してもらえばOK

結果で選ばれる時代が、すでに始まっています。

「安く・早く・高品質」で案件獲得を加速する方法

最後に、AI時代に最も案件獲得しやすいコーダー像は〝安く・早く・高品質〟を兼ね備えた人です。

従来、この3つを同時に満たすのは難しいとされてきました。

しかし、AIを活用できる人はこの常識を覆しています。

AI活用で作業時間を短縮

余った時間で品質を確保

作業効率が高いので単価が安くても利益が出る

これにより、

- 「安く」できる(作業時間が短いため利益が出る)

- 「早く」できる(AIを使って納品速度アップ)

- 「高品質」になる(余った時間で品質向上に集中)

という状況が実現するのです。

さらに営業文では、「AIを使っている」とは書かず、「納品速度と品質の両立」にフォーカスすれば十分です。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- AI活用で〝安く・早く・高品質〟の3拍子が揃う

- 営業では〝AI活用〟は伝えず〝成果〟を伝える

- 「選ばれる理由」は結果で示す

AIは、あなたを〝最強の制作パートナー〟に変えてくれる武器です。

クライアントが欲しいのは〝速くて丁寧な結果〟だけ。

AI活用は武器にして、どんどん価値提供していきましょう!

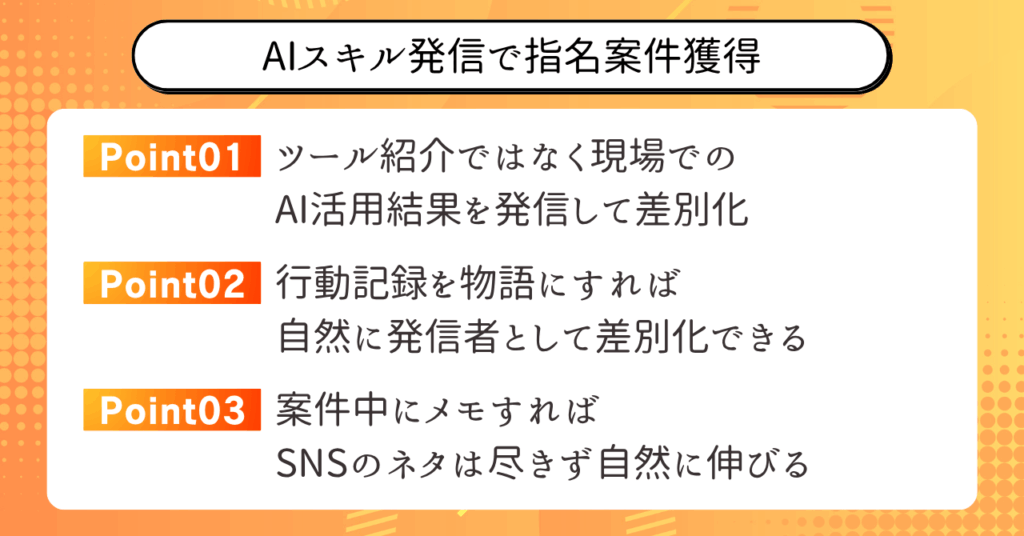

SNSでも差がつく!AIスキル発信で〝指名案件〟を増やす方法

AIスキルは、単に案件獲得のための武器にとどまりません。

〝AIを活用していること自体〟が、あなたの発信ネタになるのです。

SNSで一次情報として発信し続ければ、AIを使っているという事実そのものが信頼に変わり、〝指名案件〟が生まれやすくなります。

ここでは、AIスキル発信で差別化し、SNS経由の案件獲得を加速する方法を3つの視点から解説します。

なぜ「AI活用の一次情報」が強いのか?

AI活用の情報は、世の中にあふれているように見えて、実は「実務でどう使ったか?」という一次情報はほとんど出回っていません。

多くの人が、〝AIツール紹介〟や〝使い方説明〟で止まっているからです。

そんな中で、

- 「この案件でGPTsをこう使って自動化した」

- 「Cursorを使ったらコーディングがこれだけ楽になった」

といった〝現場での実体験〟を発信すれば、それだけで価値ある情報となり目立つことができます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AI活用の〝実務体験〟は超希少な一次情報

- ツール紹介ではなく〝活用結果〟を発信する

- 実体験を発信すれば信頼と注目を得やすい

一次情報を発信する人が〝勝ち組〟になるのはSNSでも同じです。

発信は「学びの物語」で差別化できる

AI活用の発信で多くの人が躓くのは、「何を発信していいか分からない」という点です。

解決策は、〝日々の学び〟を物語として発信すること。

たとえば次のように考えます。

- 「今日はCursorでCSS調整した話」

- 「GPTsでエラー解決した記録」

- 「ChatGPTへの指示で失敗した経験」

このように、自分の〝行動そのもの〟をコンテンツ化するイメージです。

完璧な成功談だけでなく、うまくいかなかった話や改善途中の話も含めて発信してOK。

「実際に行動している人」の発信は、情報の鮮度と信頼性が高いため、発信者として自然に差別化されていきます。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 「今日学んだこと」を発信すればOK

- 成功談も失敗談も〝価値ある情報〟になる

- 継続的な物語発信が自然なブランディングになる

あなたの〝日々の行動〟こそが、最強の発信ネタです。

案件と並行してSNSを伸ばすコツ

案件対応とSNS発信を両立するのは簡単ではありません。

しかし、〝案件の中身そのもの〟を発信ネタにすれば、無理なくSNSを伸ばしていくことができます。

具体的なコツは次の通りです。

- 案件で「AIを使った場面」をメモしておく

- 作業後に「何がどう楽になったか」を簡単に文章化する

- そのままSNSで発信する(画像や動画は不要)

つまり、「行動してから発信内容を考える」のではなく、「行動したこと=発信ネタ」として、行動と発信をセットで考えるのです。

これを習慣化すれば、発信に悩むことはなくなります。

この話の内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 案件作業そのものが〝発信ネタ〟になる

- 作業→発信の流れを〝セット化〟する

- 発信のハードルを下げればSNSは自然に伸びる

発信は、特別なことではなく〝日常報告〟で十分です。

日々の作業や学びを発信するだけで、気づけばSNSでも仕事の依頼が来るようになりますよ!

「発信しても手応えがない」「何を投稿すればいいかわからない」と悩む方におすすめ。

この記事では、SNSで成果を出している人が大切にしている5つのマインドセットを、具体的な例とともに解説しています。

AI活用の発信を始めたい方、情報発信を習慣化したい方は、発信力を伸ばす基礎になるのでぜひ読んでみてください。

〝AIは当たり前〟の時代へ|これから求められるコーダーの行動指針

AI活用は、もはや〝特別なスキル〟ではありません。

これからのWeb制作において、AIは空気のように存在し、誰もが使える〝当たり前の道具〟になっていきます。だからこそ、問われるのは「AIが使えるかどうか」ではなく、「AIをどう使いこなせるか」という視点です。

重要なのは、〝AIに依存する人〟になるのではなく、〝AIを武器にできる人〟になること。

そのためには、次の3つを常に意識しておくべきです。

- AIを使って終わりではなく、〝自分自身の技術〟を磨き続けること

- AIが出した結果に〝責任〟を持つこと

- 基礎スキルとAIスキルを〝掛け算〟して、成果につなげること

あなた自身が価値を生み出す存在であり続けるために、技術も姿勢も常にアップデートしていく。

これこそが、AI時代を生き抜くコーダーの〝本当の行動指針〟です。

AIにできることは、これからますます増えていきます。けれど、〝人だからできること〟も、同時に大きな価値となっていきます。

あなたがこれから歩む道は、〝AIと共に進む道〟。

まずは今日、自分の手を動かして、AIと会話してみてください。1つの小さな実践が、必ず未来を変えていきます。

焦らなくて大丈夫です。

あなたのペースで、一歩ずつ進んでいきましょう。

【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座

まさたさんのBrain「【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座」では、センス不要、事前知識なしでも実務で使えるAIスキルを身に付けるためのノウハウが詰まっています。

- コーディングの〝面倒〟をAIに丸投げする方法

- AIスキルは“自動化・仕組み化”の究極スキルだった

- タイピング最下位でも3倍速で納品できた方法

- 「質問が怖い…」から解放されるAI活用の秘密

- ChatGPTでエラー解決が一瞬になる仕組みとは

- コードストック不要|忙しい人がAIで時短できる理由

- コーディングがAI外注で終わる時代|どう使えばいい?

- 知らないと損する“AIコーディング”時代の生き方とは

まさたさんのXでは、AI×WEB制作の基礎が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

まさたさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。