Brainメディア運営部です!

〝フォロワーは増えているのに、なぜか売上が伸びない〟

SNSを頑張っている人ほど、そんな違和感にぶつかります。

毎日ツイートして、プロフィールも整えて、

運用ノウハウも勉強している。

それでも現実には、収益がゼロのまま。

数字だけが増え続けて、手応えのない発信が続いていく。

なぜ、多くの人の〝X(旧Twitter)運用〟は報われないのでしょうか?

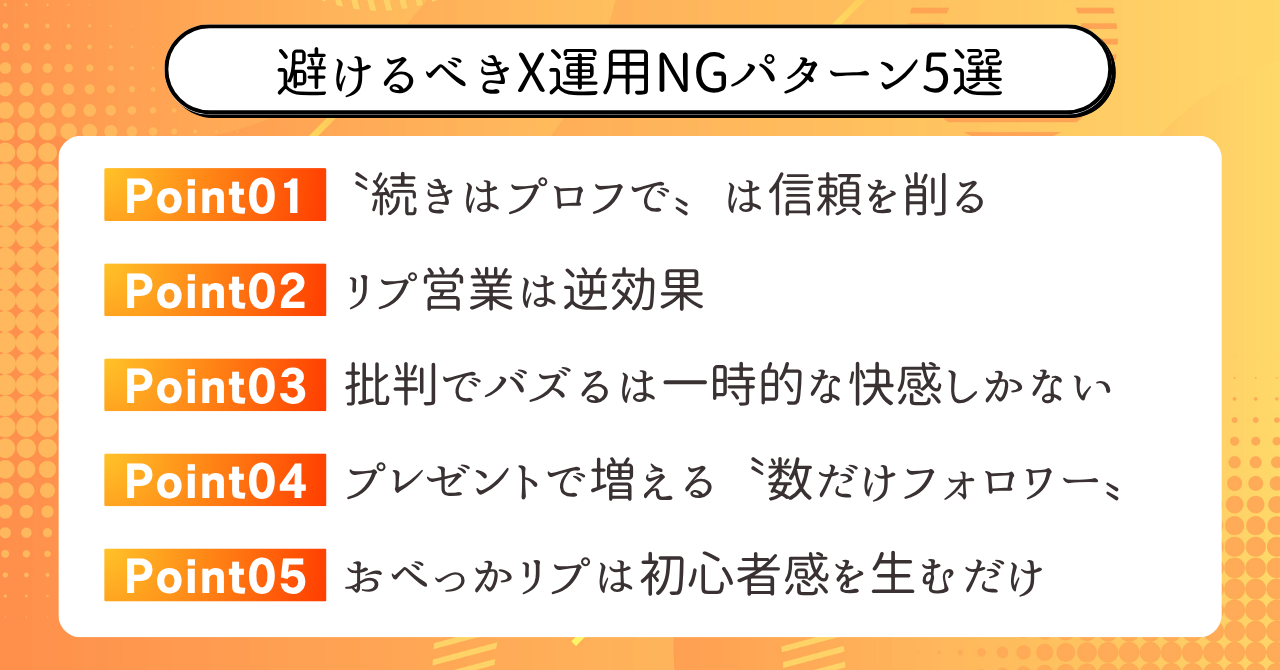

結論から言えば、成果が出ない人のほとんどは

〝やってはいけない運用〟を無自覚に繰り返しています。

たとえば、ツイートを途中で切って「続きはプロフで」と誘導する発信。

インフルエンサーのリプ欄で自分の商品を宣伝する営業。

批判でバズらせたり、プレゼント企画でフォロワーを水増ししたり。

これらの施策は、短期的には数字が伸びるかもしれません。

でも本質的には、〝信頼を削る〟運用です。

そして、信頼を失った先に〝売上〟は生まれません。

SNSは〝誰に見られているか〟がすべてを決めます。

だからこそ、自分の発信が〝どう見られているか〟に

もっと敏感になる必要があるのです。

本記事では、Xで成果が出ない原因を

〝5つのやってはいけない運用パターン〟に分解し、

その構造と改善策を具体的に解説していきます。

〝努力が空回りしているかもしれない〟と感じている人ほど、

見落としている本質がきっとあるはずです。

信頼を失うX運用の典型パターン

〝フォロワーが増えているのに売上は伸びない〟という状態に

心当たりがある方へ。

その原因は、知らず知らずのうちに

〝信頼を削る発信〟をしてしまっていることにあります。

SNS運用では、短期的に数字が伸びるテクニックが

数多く出回っています。

「続きはプロフで」「お金配り」「リプ営業」など、

目を引く施策に頼ってしまうのは仕方のないことかもしれません。

ただ、それらの多くは〝売上につながるフォロワー〟を集めるという

本来の目的に照らすと、

むしろ逆効果になるケースがほとんどです。

理由はシンプルで、こうした施策の裏には

読者に〝面倒くさい〟〝信用できない〟という印象を

与えてしまう構造があるからです。

たとえば、途中まで読ませておいて

「続きはプロフィールから」と案内された時点で、

読むのをやめる人は少なくありません。

リンクをクリックしたとしても、

その先に満足のいく情報がなければ、

「時間を無駄にした」と感じるでしょう。

その積み重ねが、アカウントへの不信感となり、

結果として売上の低迷に直結していきます。

この章では、やりがちだけど危険な〝やってはいけないX運用5選〟を深掘りしていきます。

- 「続きはプロフで」と言いながら中身が薄い

- インフルエンサーのリプ欄で勝手に営業する

- 批判でインプレッションを稼ごうとする

- お金配りで〝数字だけのフォロワー〟を増やす

- 意味のないリプ回りで存在感を出そうとする

一見効果的に見えるこれらの施策が、

実はフォロワーとの関係性を損ねていることに気づけるかどうかが、

SNS運用の分かれ道になります。

次からは、それぞれのパターンがなぜ信頼を失うのか、

その背景と改善のヒントを具体的に解説していきます。

〝続きはプロフで〟は信用を削るだけ

フォロワーを増やしたい。

反応を取りたい。

そんな思いから「ツイートを途中で切ってプロフィールへ誘導する」やり方を

実践している人は多いかもしれません。

しかし結論から言えば、この運用法は

読者の信頼をじわじわと削っていきます。

理由は明快です。

読者が一番嫌うのは

「出し惜しみされること」です。

ツイートの冒頭で関心を引いたのに、

肝心の内容をプロフィールに丸投げされると、

「この人は信用できない」と感じてしまいます。

たとえば「伸びるツイートの共通点は3つあります。続きはプロフで」と

書かれていた場合。

一瞬の興味でプロフィールを開いたものの、

そこに待っていたのが曖昧なまとめやセールス色の強い告知であれば、

どう思うでしょうか。

「またか」と落胆し、

次からはその人の発信に目を向けなくなるはずです。

読者が求めているのは、情報そのものだけでなく、

〝この人は信頼できる〟と思える体験です。

その信頼を得るには、最初から価値を出し惜しみせず

届けるしかありません。

このパートで押さえておきたいのは、次の3つの視点です。

- ツイートを途中で切ると「信用できない人」と思われやすい

- プロフィール誘導でがっかりされると、アカウント離れが進む

- 情報を出し切る姿勢が信頼を生み、結果的に売上にも直結する

テクニックよりも誠実さ。派手さよりも信頼。

それがXで生き残る発信の本質なのだと思います。

他人のリプ欄で商売する〝リプ営業〟が嫌われる理由

インフルエンサーの投稿にぶら下がる形で、

自分の商品やサービスをアピールする「リプ営業」。

これは、一部の人にとってはチャンスのように見えるかもしれませんが、

実際には〝逆効果〟になりやすい行動です。

理由は、読者にとってそのリプが〝場違い〟に見えるからです。

たとえ好意的なコメントでも、

「この人、便乗して売ろうとしてない?」と勘繰られてしまう。

その結果、インフルエンサーからも見込み客からも

敬遠されていきます。

たとえば、バズっているツイートのリプ欄に

「自分も同じ経験があります!動画編集スクールやってます!」と

コメントしたとします。

一見自然な流れに見えますが、

受け手側には「営業っぽいな」「空気読めてないな」と感じられやすく、

印象は下がってしまいます。

現実世界で言えば、

誰かの家の玄関先に勝手に屋台を広げるような行為です。

リプは人目につく分、誤解されるリスクも大きい。

だからこそ、相手のフィールドを〝借りる〟のではなく、

自分の土俵で勝負するべきなのです。

このセクションで意識したいのは、次の3つの視点です。

- インフルエンサーの場で売るのは、読者にも迷惑がかかる

- リプ営業は信頼を削り、長期的には見られなくなる

- 自分のフィールドで価値提供する方が、結果につながる

「目立ちたい」「知ってほしい」という気持ちこそ、

自分の発信の場で真っ直ぐ届けた方が、

伝わる力は何倍にもなります。

〝批判でバズる〟は一時的な快感、長期的な損失

フォロワーを増やしたくて、誰かを批判した投稿がバズった。

一見、手応えを感じる瞬間かもしれませんが、

この戦略には明確な落とし穴があります。

それは、集まるフォロワーが

〝批判好き〟ばかりになるという点です。

つまり、自分の意見に共感したのではなく、

誰かを叩く空気感に惹かれてやってくる人たちが

増えてしまう。

たとえば、あるインフルエンサーの手法を名指しで批判したツイートが

大きく拡散されたとします。

「よくぞ言ってくれた」「これだから情報商材は」と

支持する声が集まる一方で、

その後にあなたがどれだけ真面目な発信をしても、

そうしたフォロワーは見向きもしません。

むしろ、自分への興味が薄れた瞬間に離れていき、

最悪の場合は自分が次の批判対象になることすらあります。

一時的にインプレッションやフォロワー数が増えても、

それが売上や信頼にはつながらないのです。

SNSで本当に価値のあるフォロワーとは、

自分の考えや発信スタイルに共感してくれる人です。

そういう人を集めたいなら、

〝誰かを否定するより、自分の価値を語る方が圧倒的に強い〟と

心得ておきましょう。

このパートの要点は以下の3つです。

- 批判で集まったフォロワーは信頼していない

- 共感ではなく〝叩き〟に乗ってきた人は離れやすい

- 信用を積む発信が、長期的な売上を作る

一瞬の数字に惑わされず、

誰にどう見られたいかを選ぶこと。

そこにこそ、SNS運用の本当の分岐点があります。

プレゼント企画で増えるのは〝数字だけのフォロワー〟

フォロワーを短期間で増やす手段として人気なのが、

プレゼント企画。

しかしこの施策、結論から言えば

〝フォロワーが売上に一切つながらない〟という結果になりがちです。

理由は明確で、集まってくるのが

〝景品目的〟の人ばかりだからです。

つまり、そのアカウントの中身や世界観には関心がなく、

目当てはプレゼントだけ。

そういうフォロワーがいくら増えても、商品は売れません。

たとえば、過去に動画編集スクールの運営者が

「ハーゲンダッツを配ります」と大学前でキャンペーンを打ったものの、

その後の申し込みはゼロ。

なぜかと言えば、集まった人は「アイスが欲しい」だけで、

動画編集に興味がなかったからです。

不要なフォロワーが増えると、

普段の投稿が届きにくくなり、

ますます効果が薄れていく悪循環に陥ってしまうのです。

この章で押さえておきたいポイントは3つです。

- 景品目当てのフォロワーは、商品に関心がない

- インプレッション率が下がり、投稿が届かなくなる

- 企画を打つなら、商品や発信の文脈と連動させるべき

〝数字を増やすこと〟ではなく、

〝顧客を見つけること〟がSNSの目的。

そこを履き違えないことが、継続的な成果の鍵になります。

インフルエンサーへの〝おべっかリプ〟は逆効果

SNS上でよく見かけるのが、有名人に向けた

「さすがです!」「共感です!」といったリプの連投。

これは〝自分の存在を見つけてもらいたい〟という意図が

透けて見える行為であり、結果的に逆効果になることが多いです。

その理由は、読者にもインフルエンサー本人にも

「中身がない」「コピペ感がある」と伝わってしまうからです。

同じような内容を複数の投稿に貼り付けるようにリプしていると、

それだけで〝浅い人〟という印象を持たれてしまいます。

たとえば、「毎回すごいです!」「共感です!」という

テンプレ型の反応ばかりしている人がいたら、

あなた自身も「この人、何を考えてるんだろう?」とは

思わないはずです。

関係構築をしたいのであれば、形式よりも内容が求められます。

リプは数ではなく〝質〟。

質問や感想、自分なりの視点を加えた一言の方が、

相手の心には届きやすいのです。

このセクションの要点は以下の3つです。

- テンプレ型のリプは「初心者」を生む

- リプは〝気づかれたい〟ではなく〝関係を築く〟ためにある

- 1つの丁寧な言葉の方が、何十個の定型よりも強い

フォロワーとして振る舞う時こそ、

自分の信頼をどう積み上げるかが問われます。

以上が、信頼を失うX運用の代表的な5パターンです。

どれも一見ありがちな手法ですが、

実行すればするほど、読者との信頼関係は遠のいていきます。

本質は常にシンプルです。

相手に負担をかけない、価値を惜しまない、

誠実な発信を貫くこと。

それだけで、SNSの成果は大きく変わります。

なぜ、これらの運用は失敗するのか?

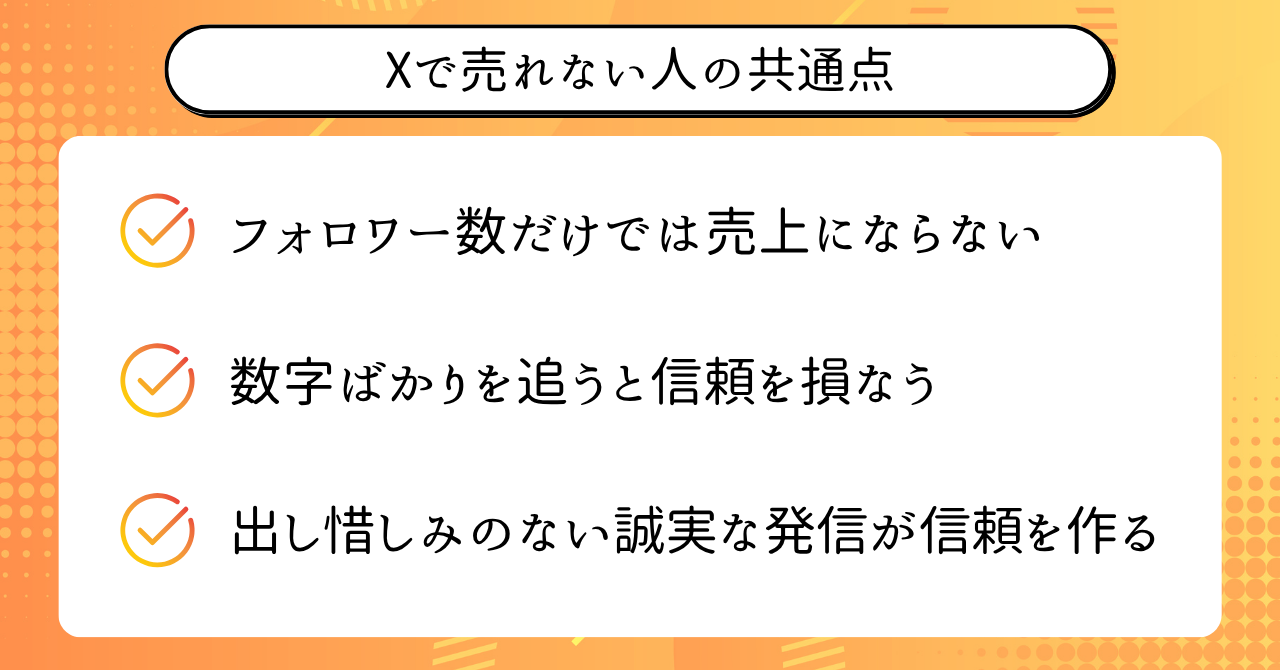

〝数字は増えているのに、なぜか成果が出ない〟

X運用に取り組む人が陥りがちなこの現象には、

明確な理由があります。

それは、〝フォロワーを集めること〟と

〝売上をつくること〟を混同してしまっているからです。

数字ばかりを追いかけてしまうと、

つい「インプレッションを稼ぐには」「フォロー率を上げるには」といった

テクニック思考に偏ってしまいます。

すると、気づかないうちに〝本当に届けたい相手〟に向けた発信ではなく、

〝数字を取りやすい投稿〟ばかりになってしまうのです。

たとえば、プレゼント企画で2,000人のフォロワーを獲得したのに、

商品を案内したら反応ゼロ。

批判ツイートがバズった直後は数字が伸びたのに、

その後のツイートはほとんど届かない。

こうした〝数字と結果の乖離〟は、

発信の設計が根本からズレているサインです。

では、どこでズレが生じ、なぜ信用が積み上がらないのか?

この章では、その構造を3つの視点で解き明かしていきます。

売上につながらないフォロワーとは?

結論から言えば、売上につながるのは

〝あなたの発信に関心があり、信用してくれているフォロワー〟だけです。

フォロワー数がどれだけ多くても、

そこに〝熱量〟と〝信頼〟がなければ、商品は売れません。

このズレは、多くの場合〝数だけ増えた〟という状態で起きます。

たとえば、お金配りやキャンペーンで集めたフォロワーは、

基本的に発信には興味がありません。

その証拠に、プレゼントが終わった瞬間から

投稿のインプレッションが落ち込んでいきます。

数字としての〝フォロワー〟が存在していても、

画面の向こうには実質的に〝誰もいない〟。

これはX運用ではよくある〝空洞化〟現象です。

つまり、見る・共感する・信用する。

この順序で関係性が構築されてはじめて、行動が生まれるのです。

ここで押さえておくべき3つのポイントは以下です。

- フォロワーの〝質〟と〝熱量〟がなければ売上は生まれない

- キャンペーンなどで集まる人は、発信自体に興味がない

- 〝信用〟と〝関心〟がある人だけが、顧客に育つ土壌になる

増やすだけの発信から、育てる発信へ。

この切り替えができるかどうかが、結果を分ける分岐点になります。

発信の目的と手段がズレる瞬間

X運用で成果が出ない最大の原因は、

目的と手段がすり替わる瞬間にあります。

本来は〝信用されて売れる状態〟を目指していたのに、

いつの間にか〝いいね数〟や〝プロフィール遷移率〟が

目的になってしまっている。

このズレが起きると、発信は〝評価されること〟ばかりを意識した

〝パフォーマンス型〟になっていきます。

中身の濃さよりも、数字の取りやすさが優先されるのです。

たとえば、「続きはプロフで」と途中で切るツイートや、

リプ欄にぶら下がっての営業投稿は、

〝一見うまくいっている風〟に見えます。

でも実際には、読者が〝本当に知りたいこと〟や〝感じたい体験〟が、

どんどん削ぎ落とされているのです。

発信のすべては、

「誰のどんな悩みに、どう応えるか」という視点に立ち戻るべきです。

この視点で整理すると、次のような本質が見えてきます。

- 数字が目的化すると、発信が浅くなり信頼されなくなる

- 読者の体験より、自分の数字が優先されてしまう

- 信用と成果は、発信の〝姿勢〟と〝誠実さ〟がつくっていく

Xの数字は大事ですが、数字は結果であって、目的ではありません。

信用の先に数字がついてくる設計こそ、

本質的なSNS運用です。

「信用の蓄積」がSNS運用の核心

SNSで売れている人の共通点は、

フォロワーに対して〝信用残高〟を積み上げていることです。

日々の投稿の中で、少しずつ、確実に

〝信頼の貯金〟をしているのです。

この積み重ねは、派手な数字ではなく、

〝読まれたときにどう感じてもらえたか〟で決まります。

「この人は本気で役に立とうとしている」

「商品売らなくても、ちゃんと教えてくれる」

そんな体験が繰り返された結果、

「この人から買いたい」に変わっていきます。

この本質を深く理解するために、次の3点をおさえておきましょう。

- 信用は〝出し惜しみしない発信〟で育つ

- 売らずに〝与えること〟が、結果的に最も売れる

- 一度得た信用は、価格以上の価値として返ってくる

フォロワーは数字ではなく、関係性です。

どれだけ目の前の人と丁寧に向き合えるか。

それが、SNS運用における本質的な差を生みます。

結果を出す人のX運用とは?

成果に直結するX運用とは、フォロワー数ではなく

〝売上と信頼〟にフォーカスする姿勢から始まります。

なぜなら、フォロワーがいくら増えても、

信頼を得られていなければ行動には繋がらないからです。

多くの成功者は、過度なテクニックを使わず、

着実に信頼を積み重ねて成果を手にしています。

価値を惜しむことなく発信し、

発信内容に共感した読者との信頼を築き上げています。

その結果、自然と売上につながる流れができています。

この章では、その運用スタイルを支える3つの視点を示します。

価値の〝出し惜しみなし〟、フォロー率向上の本質、

読まれ続けるプロフィール設計。

いずれも再現性の高い実践テクニックです。

価値提供は〝出し惜しみしない〟姿勢から始まる

成果を出す人は、自分が知っている価値を

惜しげなく全て発信します。

理由は、信頼は〝継続的に得られる本質的価値〟に

基づくからです。

断片的な情報で終わらせず、

一貫して具体的なノウハウを出すことで、

読者の信頼が深まります。

たとえば、ツイートだけでなく、公式LINEの配信でも

「有料級プラスα」の情報を惜しみなく共有。

その結果、「この人から買いたい」と思う読者が

自然に増えていったのです。

この章で意識すべきポイントは3つです。

- 情報を惜しむと、信用が築けなくなる

- 具体的なノウハウ提供が信頼を引き出す

- 売上は情報出し切りの結果としてついてくる

信頼をつくり、結果につなげるなら、

価値は出し惜しみしないことが前提です。

フォロー率を上げる〝本質的改善〟とは?

プロフィール誘導より、読者が自然にフォローしたくなる設計が

優先になります。

理由は、プロフィール遷移しても

フォローしなければ意味がないからです。

誘導数を増やすより、読者が納得してフォローへ進む〝設計〟が

重要です。

多くのインフルエンサーは、発信の反応データをもとに

仮説を検証し続け、「フォローしたくなる導線作り」を徹底しています。

その結果、無理な誘導に頼らずとも、

毎回安定したフォローが得られています。

本章で抑えるべきポイントは、以下の3点です。

- フォロー率改善は数字より〝ユーザー体験〟を重視

- 納得させる導線が、無理な誘導を不要にする

- 小さな改善の積み重ねが、成果に大きく影響する

プロフィール導線は〝説得〟ではなく〝納得〟が肝。

ここを磨かなければ、毎回ムダ足になります。

「読まれる人」がやっているプロフィール設計

成果を出すプロフィールは〝誰が何をしているか〟が

即座に伝わります。

理由は、閲覧者が数秒で

「この人の運用方針や魅力」に共感できなければ、

離脱されるからです。

読みやすく、行動をイメージさせる導線が

重要になります。

この章で押さえておきたいポイントはこちらです。

- プロフィール冒頭で〝何者か〟が伝わる

- 導線配置は〝迷いなく行動させる〟設計

- 情報はシンプルに、印象は強く残す

プロフィールはX運用の土台です。

ここが整えば、あとは読者との関係構築に集中できます。

明日から変えられるX運用の改善ポイント

結論から言えば、X運用で成果を出したいなら

〝仕組み化された改善〟が不可欠です。

そして、その仕組みは〝誰でも・今日から〟

実践できる内容であるべきです。

なぜなら、運用の成果はセンスや才能よりも、

地道な習慣と改善サイクルの蓄積によって決まるからです。

「どう発信するか」以前に、

「どう考え、改善していくか」の設計がなければ、

いくら投稿しても伸び悩んでしまいます。

たとえば、迫佑樹さんが実践しているのは、

極めてシンプルな3つのポイントの徹底です。

・発信の〝一貫性〟を保つ

・投稿に〝改善サイクル〟を持たせる

・影響力より〝信頼力〟を育てる

この3本柱を軸に、日々の発信と向き合うだけで、

フォロワーの質も売上も着実に変わっていきます。

SNSは〝才能〟よりも〝構造〟がモノを言う世界です。

だからこそこの章では、再現性ある改善アプローチを、

初心者にも分かる言葉で丁寧に解説していきます。

一貫性ある発信テーマを定める

X運用を伸ばすうえで、まず最初に見直すべきは

〝発信の一貫性〟です。

なぜなら、発信テーマがブレていると

「何をしている人か分からない」と思われ、

フォロワーからの信頼を失いやすくなるからです。

読者がその人を覚えられない状態では、

どんなに有益な投稿をしても成果にはつながりません。

たとえば、迫佑樹さんは「教育×テクノロジー」という

明確な発信軸を一貫して保っています。

プログラミング教材の開発や教育者としての信念、

講座の仕組み作りなど、どの投稿にもテーマの一貫性があり、

読み手の信頼を積み重ねています。

一貫性を持つことで得られる恩恵は大きく、

この視点で押さえておきたいのは以下の3点です。

- 読者は〝自分に関係ある情報か〟で発信者を判断する

- テーマが定まっていると、フォロワーが定着しやすい

- 「何者か分からない状態」が最大のブレーキになる

テーマを絞ることは、可能性を狭めることではありません。

むしろ選ばれる発信者になるための、

最初の〝信頼設計〟だと考えてください。

「投稿→反応→改善」のサイクルを設計する

成果の出る運用者が共通して実践しているのが、

〝投稿→反応→改善〟のサイクルです。

理由は、1つの投稿に一喜一憂するのではなく、

次回に活かす仕組みがあることで、

再現性のある成長が生まれるからです。

SNSは流れが速く、反応も曖昧です。

だからこそ、仮説と検証を繰り返す姿勢が強さにつながります。

数字が振るわなかったときほど、

ターゲット設定・導線・言い回しを振り返り、

次の投稿で小さな改善を仕掛けていきます。

このパートで整理しておきたい視点は以下の通りです。

- 反応は感情でなく〝データ〟として見る

- 改善は〝何をどう直したか〟を明確に記録する

- 試行錯誤を〝設計〟するだけで、運用の質が変わる

投稿単体で見れば小さな差かもしれません。

けれど1ヶ月、3ヶ月と積み重ねることで、

その〝差〟がフォロワー数・収益・ブランド力に変わっていきます。

「影響力」ではなく「信頼力」を育てる

SNS運用で見落とされがちなのが、

〝影響力より信頼力が重要〟という視点です。

拡散されることに意識が向きすぎると、

発信が表面的になり、ファンが育たなくなります。

一方で、信頼を重ねる発信は、

たとえ伸びなくても「深く読まれ、選ばれ続ける力」を持ちます。

迫佑樹さんの発信スタイルは、

〝尖った一撃〟より〝日々の信頼の積み上げ〟を重視したもの。

どの投稿にも一貫性と誠実さがにじみ出ていて、

投稿をきっかけに講座の受講者や仕事の相談が

自然と増えていくのです。

このテーマで意識したい大事な点は次の3つです。

- 影響力は〝広がる力〟、信頼力は〝残る力〟

- 信頼される発信には一貫性と誠実さが不可欠

- 拡散より〝読まれ続ける投稿〟こそ本当の資産

フォロワー数やインプレッションは、あくまで〝結果〟。

その背後にある信頼の積み重ねこそが、

継続的に成果を生むX運用の鍵なのです。

さらに信頼を積むためのX運用について知りたい方はぜひこちらの記事をご覧ください。

まとめ|X運用で信頼と成果を両立するための3つの改善習慣

Xで成果を出す人は、決して〝派手さ〟や〝テクニック〟だけに

頼っているわけではありません。

共通しているのは、〝一貫性のある発信〟と

〝改善を前提にした姿勢〟、そして〝信頼の蓄積〟を

何より大切にしていることです。

どんなに投稿を工夫しても、土台がブレていれば

結果は出にくい。

逆に言えば、発信の軸と改善の習慣さえ整えば、

誰でも着実に成果を積み上げていけます。

今回の記事で紹介した通り、

意識すべきポイントは次の3つです。

- 自分が〝何を伝える人か〟を明確にし、一貫性ある発信を続けること

- 反応を振り返り、次の投稿に活かす〝改善のループ〟を習慣にすること

- 拡散ではなく〝信頼〟を軸にしたコンテンツ設計を意識すること

フォロワー数やインプレッションは、

あくまで〝あとからついてくる結果〟。

あなた自身が大切にしたい想いや価値観を、

誠実に届けていく姿勢が、

長く支持される発信者をつくっていきます。

無理に背伸びしなくても大丈夫です。

今日からできる一歩を、できる形で重ねていくことが、

SNS運用のいちばん確かな近道です。