Brainメディア運営部です!

今回は、1000人以上が参加したWebデザインスクールを運営する、

出永紘己(いでなが ひろき)さんに情報提供していただきました。

まずは、出永さんのプロフィールについて、紹介させていただきます。

「未経験からでもWebデザイナーになれるの?」

「実際に稼げるようになるにはどれくらいかかるの?」

こうした疑問は、多くの初心者や副業希望者が抱える共通のテーマです。

結論から言えば、Webデザイナーは今も十分にチャンスのある職業です。

その理由はシンプルで、インターネット上の需要は高まり続け、単価アップや収入の広がりが見込めるからです。

たとえば、在宅で子育てをしながら高単価案件を受注しているママデザイナーや、副業から始めてフリーランスとして月収100万円を達成した人もいます。

もちろん、〝誰でもすぐに〟稼げるわけではありません。

スキルを習得するためには、地道な練習やフィードバックを重ねる時間が必要です。

この努力のフェーズを飛ばしてしまうと、途中で挫折してしまう可能性が高まります。

しかし、その壁を乗り越えた先には、安定的に案件を獲得し、自分のペースで働ける未来があります。

本記事では、Webデザイン業界の現実と可能性を、多職種との比較やスキル習得のプロセス、AI時代に求められる役割まで徹底解説します。

これからWebデザイナーを目指す方、副業として始めたい方にとって、〝迷わず行動できる判断材料〟になるはずです。

最後まで読めば、自分にとっての最適な学習ステップやキャリアプランが明確になります。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝Webデザイン業界のリアル〟を徹底解剖

Webデザインの世界は、華やかに見える一方で、実際には地道な努力とスキルの積み重ねが求められる現場です。

それでも、正しい方向で努力すれば未経験からでも十分に活躍できるチャンスがあります。

私自身、2011年に26歳でこの業界に入り、14年以上現場で経験を積んできました。

現在はホームページ制作会社を経営しながら、Webデザイナー養成スクールを運営しています。

そんな立場から見えるのは、〝この仕事は本当におすすめできる〟という事実です。

理由はシンプルで、需要が安定しており、スキルを磨けば単価を上げやすく、収入の上限も比較的高いからです。

もちろん、Webデザイン以外にも魅力的な副業は存在します。

動画編集、ライティング、広告運用、オンライン秘書など、インターネットを活用した働き方は多様です。

しかし、その中でWebデザインは〝作り手の個性や提案力〟がダイレクトに評価されやすく、継続案件につながる確率も高いのが特徴です。

また、身につけたスキルは他のビジネスやサービスにも応用が可能です。

たとえば、ネットショップ運営や自社メディアの構築にも活かせます。

つまり、単なる〝受託業務〟にとどまらない可能性を持った職種なのです。

この章では、まずWebデザイナーという職業の魅力を深掘りし、その後、他の職種と比較して見えてくる強みを解説していきます。

未経験からでも目指せるWebデザイナーの魅力

未経験からWebデザイナーを目指す場合、多くの人が「本当に自分でもできるのか」という不安を抱きます。

結論から言えば、適切な学習ステップを踏めば誰でも到達可能です。

その理由は、Webデザインの基本ルールとツールの使い方を習得すれば、一定の品質を保ったデザインを作れるようになるからです。

たとえば、配色や余白、フォント選びなどの基本を押さえるだけでも、見栄えの良いデザインは作れます。

さらに、CanvaやFigmaなどのツールを活用すれば、コーディングの知識がなくてもプロ並みの仕上がりを実現できます。

大切なのは〝継続して練習すること〟と〝フィードバックを受ける環境〟です。

私がサポートしてきた生徒の中には、パソコンが苦手だった方が数か月後には案件を受注できるレベルに成長した例もあります。

また、在宅ワークとの相性が良く、子育てや他の仕事と両立できる点も大きな魅力です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 基本ルールとツールの操作を学べば未経験からでも可能

- 継続的な練習とフィードバックが成長の鍵

- 在宅ワークや副業との両立がしやすい職種

まずは〝自分にもできる〟という感覚を持つことが、Webデザイナーとしての第一歩です。

数あるインターネット副業の中でWebデザインを選ぶ理由

インターネットを活用した副業は、年々その種類とチャンスが広がっています。

動画編集、ライティング、広告運用、オンライン秘書など、どれも成功事例が多く、しっかり取り組めば収入を得られます。

では、その中でなぜWebデザインを選ぶ価値があるのか。

最大の理由は、スキルの汎用性と単価アップのしやすさです。

Webデザインスキルは、ホームページ制作やLP(ランディングページ)作成といった受託業務だけでなく、自分のビジネスやサービス展開にも直接活かせます。

たとえば、自分でネットショップを立ち上げたいときや、SNSから集客するためのバナーを作成するときにも役立ちます。

さらに、クライアントワークを通じて信頼関係を築けば、継続案件や紹介案件につながる可能性が高くなります。

動画編集やライティングも継続案件はありますが、Webデザインは成果物が目に見えて残るため、顧客満足度を実感しやすいのも特徴です。

また、制作単価は経験やスキルによって上げやすく、同じ時間働いても収入を伸ばしやすい傾向があります。

これは時給制になりやすい労働型副業と大きく異なるポイントです。

もちろん、他の職種にも強みはありますが、総合的な自由度・成長性・収益性を考えると、Webデザインは非常にバランスの取れた選択肢です。

ここまでの内容を整理すると次のようになります。

- Webデザインはスキルの汎用性が高く、自分のビジネスにも活用可能

- 成果物が形として残るため、顧客満足度を得やすい

- 経験を積むほど単価アップがしやすく、収益性が高い

副業選びに迷っているなら、まずは汎用性と成長余地の大きいWebデザインから始める価値があります。

向き不向きを見極めるためのチェックポイント

Webデザインは〝細部の調整を積み重ねる仕事〟であり、この性質にワクワクできるかどうかが適性の第一条件です。

余白・行間・ピクセル単位のズレに気づき、直すことを楽しめるか。

配色やフォントの選択に理由を持てるか、言語化して説明できるかも重要です。

一方で、単調な作業が苦手で集中が途切れやすいなら、動画編集やライティングの方が適する場合もあります。

ルールを理解して再現する力と、状況に応じて最適解を探す柔軟性の両方が求められます。

ツール学習への抵抗感が少なく、CanvaやFigmaの操作に触れること自体を面白がれると伸びが早いです。

初期は成果が出にくくても、反復練習に時間を投じられるかが分岐点になります。

他者からのフィードバックを歓迎し、すぐに修正へ反映できる人は成長が加速します。

〝好き〟よりも〝続けられる環境づくり〟を優先する視点も欠かせません。

在宅での自己管理や、日次での学習・制作ルーティンを守れるかもチェックしましょう。

クライアントの目的を理解し、成果につながる提案へ翻訳できるなら適性は高いです。

逆に、抽象的な好みだけで判断しがちで目的思考が弱いと、評価が安定しにくくなります。

小さな達成を積み上げて自信を作る設計を用意できるかどうかも、継続の鍵です。

最後に、学びの初速を上げるために、模写→添削→改善のサイクルを短く回せる人は結果が早い傾向にあります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 細部を詰める作業を楽しめるか(余白・配色・タイポグラフィ)

- 反復練習とフィードバックを歓迎し、修正を素早く回せるか

- ツール学習を面白がり、日次ルーティンを維持できるか

- 好みではなく目的思考で提案を組み立てられるか

適性は生まれつきではなく、環境設計と習慣で育てられます。

出永:最初から向き不向きを決めつけなくて大丈夫。小さく触って、小さく直して、また触る。これを淡々と積み重ねられる人が、気づけば一番伸びていますよ!

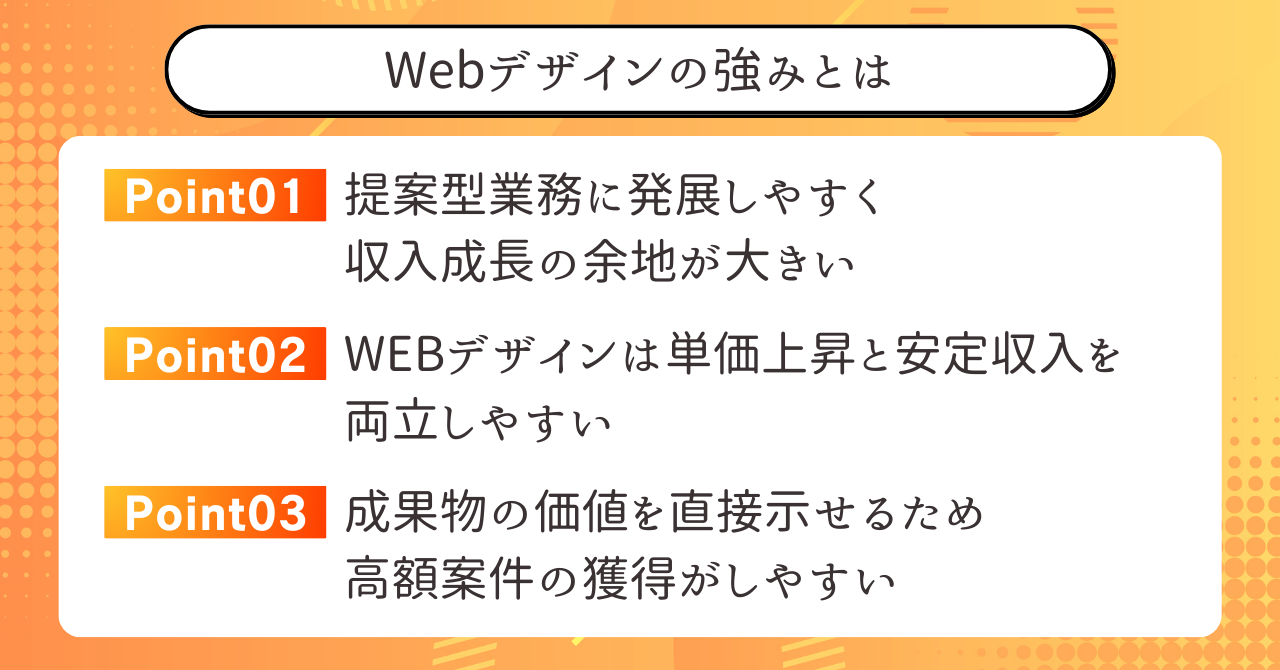

他職種との比較でわかるWebデザインの強み

Webデザインという職種は、他のクリエイティブ系の仕事と比べても独自の魅力があります。

特に〝動画編集〟との比較をすると、その作業スタイルやスキルの活かし方に明確な違いが見えてきます。

ここでは、動画編集とWebデザインを並べてみながら、それぞれの特徴や適性を掘り下げていきましょう。

動画編集との違いと作業スタイルの特徴

動画編集は、基本的に単調な作業の積み重ねが中心です。

不要なシーンのカットや、テロップ・効果音の挿入など、細かく反復的な作業が多くなります。

これは正確さと根気強さが問われる仕事で、集中力を長時間維持できる人に向いています。

一方、Webデザインは同じく細部の調整が必要ですが、構成力や全体の見せ方が重要になります。

色彩やレイアウト、フォント選びなど、完成形をイメージして作り上げる工程が多く、創造性を活かせる場面が豊富です。

また、Webデザインでは制作ルールやガイドラインが存在し、それに沿うことで誰でも一定水準の成果物を作れます。

練習を重ねればスキルアップが実感しやすく、単価の向上も見込めるのが魅力です。

対して動画編集は、習熟度が上がっても作業工程の基本構造は大きく変わらない傾向があります。

クライアントからの依頼内容もフォーマット化されていることが多く、差別化の難しさが課題となるケースもあります。

さらに、Webデザインはクライアントとの打ち合わせやヒアリングを通じて、相手の意図や感情を形にする役割があります。

これにより、単なる作業ではなく企画提案型の仕事に発展できるチャンスが広がります。

動画編集にもクリエイティブな要素はありますが、最終的なアウトプットは素材の制約を受けやすい点が特徴です。

まとめると、Webデザインは〝発想力〟と〝技術力〟をバランスよく活用しながら、収入の成長余地が大きい職種といえます。

- 動画編集は単調作業が多く、集中力と根気が求められる

- Webデザインは構成力と創造性を活かせる

- Webデザインは単価アップがしやすく、収入成長の可能性が高い

- クライアントとの関係構築がWebデザインの強み

ライティング・広告運用と比べた収入構造

ライティングは、納品文字数や記事単位で報酬が決まるケースが多く、単価の上限が比較的明確です。

スキルや専門性によって単価は上げられますが、1本あたりの作業時間と報酬の関係が変わりにくいため、収入を伸ばすには執筆量を増やす必要があります。

一方、広告運用は成果報酬型や月額契約型が多く、運用額や成果に応じて収入が変動します。

クライアントの広告費が大きければ報酬も増えるため、成功すれば高収入も狙える職種です。

ただし、運用成果が報酬に直結するため、責任やプレッシャーも大きくなります。

これに対し、Webデザインは制作物単位での請負が基本で、納品のたびに確実に報酬が発生します。

さらに、経験や実績によって制作単価を上げやすく、同じ作業時間でも収入を増やすことが可能です。

広告運用のように成果に左右されにくく、ライティングのように作業量依存になりすぎない点が特徴です。

また、Webデザインは継続案件や保守契約に発展するケースもあり、安定収入の基盤を作りやすい職種です。

収益構造の柔軟さが、他職種との大きな違いといえるでしょう。

- ライティングは作業量依存型で単価上昇が緩やか

- 広告運用は成果連動型で高収入も可能だがリスク大

- Webデザインは単価を上げやすく安定収入も構築可能

単価を上げやすい職種としての可能性

Webデザインは、経験や実績の積み重ねによって制作単価を引き上げやすい職種です。

初期は数万円の案件からスタートしても、デザインの品質や納品スピードが向上すれば、同じ作業時間でより高額の案件を受注できます。

特に、成果物が顧客の売上や集客に直結する場合、クライアントは高い価値を感じやすく、報酬アップを提案しやすい環境になります。

また、Webデザインはスキルの応用範囲が広く、ロゴデザイン・バナー制作・LP構築などに派生させることで収入源を複数確保できます。

一度築いた信頼関係をもとに、継続契約や年間保守契約に発展させれば、安定的な売上基盤も作れます。

動画編集やライティングも単価アップは可能ですが、Webデザインは「成果物の付加価値」を直接示しやすい点で優位です。

特にランディングページ制作やブランド構築など、事業成長と結びついた案件では、単価を数倍に引き上げられる事例も少なくありません。

この単価上昇のしやすさこそ、長期的なキャリア形成における大きな魅力と言えるでしょう。

- スキルや実績で単価を大きく上げやすい

- 派生業務で収入源を増やしやすい

- 継続契約や年間契約で安定収入が可能

月収100万円を達成するための現実シナリオ

Webデザイナーとして活動する多くの人が、一つの大きな目標として掲げるのが「月商100万円」です。

しかし、この数字は決して一夜にして手に入るものではありません。

案件単価や受注数、作業効率、そしてチーム体制など、複数の要素がかみ合って初めて達成できる現実的なラインです。

ここでは、フリーランスが現実的に到達できる売上の目安や、そのために必要なスキル習得の期間、成長プロセスについて詳しく解説します。

フリーランスが到達できる売上ラインの目安

Webデザインのフリーランスとして活動した場合、月商100万円前後が一つの到達目安になります。

この金額は、単価20〜30万円の案件を3〜5件受注することで現実的に達成可能です。

もちろん作業効率やサポート体制によって変動しますが、個人で完結できる業務量の上限として意識されることが多い数字です。

このラインまでは、営業力と制作スキルの両方を磨けば、比較的早い段階で到達できます。

一方で、100万円を超える売上を安定的に維持するには、チーム体制の構築や外注化が不可欠です。

自分一人で請け負える案件数には限界があるため、外部パートナーやアシスタントを活用して業務を分担する必要があります。

動画編集やライティングなど他職種でも同様に、個人での作業量には上限があり、売上を伸ばすには単価アップかチーム化が必要です。

しかしWebデザインは単価引き上げの余地が大きいため、まずは個人でもこの100万円ラインを目指しやすい職種と言えます。

さらに、継続契約や保守案件を組み合わせれば、毎月の売上を安定させながら成長を狙えます。

- 月商100万円は個人フリーランスの一つの目安

- 達成には単価20〜30万円の案件を3〜5件受注

- 超えるにはチーム化や外注化が必須

スキル習得に必要な期間と地道な努力

Webデザインのスキル習得には、最低でも数ヶ月〜半年程度の学習期間が必要です。

この期間は、デザインの基礎理論や配色、レイアウトの理解に加え、制作ツールの操作方法を習得する時間が含まれます。

短期間で成果を出す人もいますが、その多くは過去に関連スキルを持っていたり、集中的に学習時間を確保できたケースです。

初心者の場合、日々の学習と制作練習を積み重ねることでしか、安定したクオリティを実現できるようにはなりません。

特に、実案件で求められるのは見た目の美しさだけでなく、目的達成のためのデザインです。

そのため、理論を学ぶだけでなく、実際に手を動かして制作物を作り、課題を洗い出す作業が不可欠です。

「効率的な学び方」よりも、まずは継続できる学び方を選ぶことが成功の近道です。

学習の中で挫折する大きな要因は、目に見える成果が出るまで時間がかかることです。

しかし、初期の停滞期を乗り越えれば、制作スピードとクオリティは飛躍的に向上します。

この地道な努力こそが、後の収入アップと安定的な案件獲得の土台になります。

- 初心者は半年程度の学習期間を想定

- 理論と実践を並行して進めることが重要

- 成果が出るまでの停滞期を乗り越える継続力が必要

練習・フィードバックを繰り返す成長プロセス

Webデザインの上達において、最も効果的な方法は「練習」と「フィードバック」のサイクルを繰り返すことです。

独学で練習を続けても一定の成長は見込めますが、他者からの客観的な指摘が加わることで、改善スピードは大幅に向上します。

特に、クライアントやメンター、経験豊富なデザイナーからのフィードバックは、自分では気づけない視点を得る貴重な機会です。

このサイクルを回すことで、デザインの完成度だけでなく、提案力や問題解決力も同時に磨かれていきます。

また、実案件での経験はフィードバックの質をさらに高め、学びを加速させます。

重要なのは、指摘を受けたらすぐに修正し、再度アウトプットするという「短い改善スパン」を意識することです。

この反復プロセスは、デザインの引き出しを増やし、自信を持って提案できる状態を作り上げます。

継続していけば、半年〜1年で初心者から中級者レベルに成長することも十分可能です。

- 練習とフィードバックを繰り返すことで成長が加速

- 客観的な視点がスキルの幅を広げる

- 改善サイクルを短く回すことが上達の鍵

デザインは才能じゃなくて、練習と改善の積み重ねで必ず上手くなる!

〝オワコン〟をどう捉えるか

Webデザイン業界では、長年にわたり「もう飽和している」「単価が下がって稼げない」という〝オワコン〟と繰り返し語られてきました。

しかし実際には、新たに参入して成功しているデザイナーも多く存在します。

このギャップは、業界全体の現状ではなく、個々の経験や環境によって見え方が大きく変わることが理由です。

ここでは、オワコンと言われる背景や、その真実、そして正しい捉え方について解説していきます。

飽和していると言われる背景と真実

Webデザインが「飽和している」と言われる背景には、参入者の増加と低価格案件の拡大があります。

特に、クラウドソーシングやSNSを通じて誰でも案件にアクセスできるようになったことで、競争が激化したと感じる人が増えました。

また、簡易なデザインツールやテンプレートの普及により、低単価で制作を請け負うデザイナーが増加し、単価下落のイメージが広がったのも事実です。

しかし、これは業界全体の終わりを意味するものではありません。

実際には、高単価案件やリピーターを獲得し、安定した収入を得ているデザイナーも数多く存在します。

この差を生むのは、ターゲット選定・提案力・ブランディングといったスキルです。

つまり、飽和しているのは「低単価市場」であり、高付加価値を提供できるデザイナーの市場はまだ広がっているのです。

オワコンという言葉に振り回されるのではなく、自分がどの市場で戦うのかを見極めることが重要です。

- 参入者増加と低価格案件の拡大が飽和感を生む

- 高単価市場は依然として需要がある

- 市場選定とブランディングで競争を回避できる

成功者と挫折者で真逆になる業界の見方

Webデザイン業界は、成功者と挫折者でまったく異なる評価がされる特徴があります。

成功している人は「需要が大きく、まだまだ成長できる業界」と捉えます。

一方、思うように成果を出せなかった人は「競争が激しく、もう稼げない業界」と感じがちです。

この差は、単なるスキルの有無だけでなく、戦略の違いや学習・改善の継続度によって生まれます。

例えば、成功者は案件獲得のために積極的にポートフォリオを更新し、ターゲット市場を絞り込むなど、戦略的な行動をとります。

逆に挫折者は、案件探しを続ける前に諦めてしまったり、低単価市場だけに留まってしまうケースが多いです。

つまり、業界そのものがオワコンかどうかではなく、自分の動き方次第で未来は大きく変わるということです。

この事実を理解できれば、ネガティブな声に左右されず、自分の成長に集中できます。

- 成功者と挫折者では業界の評価が真逆になる

- 戦略と継続力が結果の分かれ目

- 市場の評価よりも自分の行動を見直すことが重要

本当の競争相手を正しく理解する方法

Webデザインで成果を出すためには、自分の本当の競争相手が誰なのかを明確に理解する必要があります。

多くの初心者は、業界のトップデザイナーや大手制作会社をライバルと考えがちです。

しかし、実際に競合するのは、自分と同じ価格帯・サービス内容で活動しているデザイナーです。

ハイレベルなプロと比較して自信を失うより、自分の市場で勝てるポジションを築くことが重要です。

例えば、地域特化型のデザイン、特定業界に強いデザイン、スピード納品など、自分だけの差別化ポイントを作ることで競争優位に立てます。

また、顧客との信頼関係を築くことで、価格競争に巻き込まれにくくなります。

競争相手を正しく理解し、自分の強みを市場に合わせて発揮できれば、安定的な案件獲得が可能になります。

- 本当の競争相手は同価格帯・同サービス層

- 差別化ポイントを明確にすることが重要

- 顧客との信頼関係で価格競争を回避

ライバルは全国のトップデザイナーじゃなくて、あなたと同じ市場にいる人!

最短で成長するための学習ステップ

Webデザインを効率よく習得し、早期に案件を獲得するためには、学習の順序が非常に重要です。

いきなり高度なツールやプログラミングに挑戦するよりも、初心者向けの環境で基礎を固めるほうが、挫折せずにスキルを積み上げられます。

ここでは、初心者がまず何から学び始めるべきか、その理由や次のステップへの進み方、自分に合った学習法を選ぶコツまで詳しく解説します。

初心者がCanvaから始めるべき3つの理由

Webデザインを学び始める際におすすめなのが、Canvaからスタートする方法です。

プロ用ソフトに比べて操作が直感的で、初心者でも短期間で成果物を作れるのが魅力です。

まず1つ目の理由は、操作の習得が圧倒的に簡単であること。

マウス操作とドラッグ&ドロップでレイアウトが完成するため、デザイン経験ゼロでもすぐに形になります。

2つ目の理由は、豊富なテンプレートが用意されていることです。

既存のデザインを参考にしながら編集できるため、プロの構成や色使いを自然に学べます。

3つ目の理由は、実案件への応用が可能な点です。

バナーやSNS画像など、小規模案件ではCanva制作物がそのまま納品可能なケースも多く、学びながら収入を得られる可能性があります。

このように、Canvaはデザインの入口として最適なだけでなく、モチベーションを維持しやすい環境でもあります。

- 操作が簡単で短期間で成果物を作れる

- 豊富なテンプレートでプロの構成を学べる

- 実案件にも応用できるため収入につながりやすい

Figma・Photoshop・HTML/CSSへのステップアップ

Canvaで基礎的なデザイン感覚を身につけたら、次はFigmaやPhotoshop、そしてHTML/CSSへと進みましょう。

FigmaはWebサイトやアプリのUI設計に強く、共同作業もしやすいため、プロジェクト単位での案件に対応できるようになります。

Photoshopでは、より細かい画像編集や高度なビジュアルデザインが可能になり、デザインの表現力を飛躍的に高められます。

さらにHTML/CSSを習得することで、デザインを実際のWebページとして実装できるスキルが身につきます。

これにより、デザインからコーディングまで一貫して提供できるフルスタック型デザイナーとして活動でき、単価アップにも直結します。

ステップアップは一度にすべて学ぶ必要はなく、Canvaと並行して少しずつ進めても構いません。

重要なのは、案件の幅を広げるために順序立てて学習を進めることです。

- FigmaはUI設計と共同作業に強い

- Photoshopでビジュアル表現力を強化

- HTML/CSSで実装スキルを身につけ単価アップ

自分に合った学習法を選択する重要性

Webデザインの学習は、自分の特性や生活スタイルに合った方法を選ぶことで継続率が大きく変わります。

スクールやオンライン講座は体系的に学べる反面、費用やスケジュールの制約があります。

独学は自由度が高くコストも抑えられますが、自己管理とモチベーション維持が課題になります。

また、添削やフィードバックを受けられる環境は、スキル向上のスピードを飛躍的に高めます。

重要なのは、どの方法を選ぶかよりも、それを継続できる仕組みを作ることです。

例えば、週に何時間学習するかを決める、学習記録をつける、学びをSNSで発信するなど、継続をサポートする習慣を組み込みましょう。

自分に合った学習法を選び、途中で投げ出さない仕組みを作ることで、最短で成長できる環境が整います。

- スクールは体系的だが費用・時間の制約あり

- 独学は自由だが自己管理が必須

- 継続を支える習慣づくりが成長の鍵

学びは十人十色。でも続けられる仕組みを作った人が最後は勝つ!

AI時代に求められるWebデザイナー像

AIの進化によって、シンプルなデザインやテンプレート制作は自動化が進んでいます。

しかし、その一方で人間にしかできない領域の価値はますます高まっています。

クライアントの想いや背景を深く理解し、それを的確に形にするスキルは、AIでは代替できません。

ここでは、これからの時代に求められるWebデザイナーの役割と、磨くべき力について解説します。

〝ご縁を繋ぐデザイン〟という価値

AIが発達しても、人と人をつなぐ温度感のあるデザインは、人間にしか生み出せません。

単に美しいだけのデザインではなく、クライアントの想いを受け取り、それを必要な人に届ける橋渡しができることが、これからのWebデザイナーに求められます。

〝ご縁を繋ぐデザイン〟とは、見た人の心に届き、行動を促すデザインです。

そのためには、色やフォント、レイアウトだけでなく、言葉やストーリーも含めてトータルで設計する力が必要です。

この価値観を持つことで、単なる制作ではなく、クライアントのビジネスを成長させるパートナーとしての立ち位置を築けます。

- デザインで人と人をつなぐことが重要

- 色・レイアウト・言葉を含めた総合的設計が必要

- ビジネス成長のパートナーとしての役割を担える

人間にしかできないヒアリング力と表現力

AIは膨大なデータから文章やデザインを生成できますが、相手の感情や本音を引き出すヒアリング力はまだ持ち合わせていません。

クライアントが言葉にできない思いや背景を汲み取り、それを形に落とし込む表現力こそが、人間デザイナーの最大の強みです。

ヒアリングでは、単に質問を投げかけるのではなく、相手の話に深く耳を傾け、共感を示す姿勢が重要です。

そこから得られた感情やニュアンスをデザインに反映することで、唯一無二の成果物が生まれます。

このスキルは経験を重ねるほど磨かれ、AI時代でも代替されにくい価値の源泉となります。

- AIにはできない感情や本音の引き出し

- ヒアリングから得た要素をデザインに反映

- 経験と共に深化する独自の表現力

クライアントの想いを形にする提案スキル

提案の出発点は、要望の羅列ではなく〝本当の目的〟の特定です。

初回ヒアリングで目標(売上・問い合わせ・採用など)を定義し、測れる指標に落とし込むことで、以後の判断がぶれなくなります。

次に、課題→仮説→解決策の順に並べるロジックツリーを簡易で構いませんので作ります。

ここで重要なのは、デザイン案を一枚出すのではなく、比較可能な選択肢A/Bを提示することです。

たとえばA案は信頼重視(余白広め・落ち着いた配色)、B案は獲得重視(コントラスト高め・CTA強調)という具合に、目的と手段の対応を言語化します。

文言も同様で、キャッチコピーは〝誰に・何を・なぜ今〟の三点を満たすまで磨き込み、根拠となるユーザー洞察を併記します。

ワイヤーフレームでは、折り返しまでに価値と信頼材料を配置し、CTAは主要導線と回遊導線の二系統を用意します。

色・フォント・写真は好みで決めず、トンマナ基準書を1枚つくり、採用理由を可視化します。

提案の最後に、小さな実証としてヒーローセクションだけのミニABテストや、CV導線のクリックマップ予測を提示できると説得力が跳ね上がります。

そして納品後も終わりにしません。KPIレビューの場を先に予約し、改善前提の伴走を契約に組み込むことで、信頼と継続に直結します。

この一連の流れは、デザインを〝好みの表現〟から〝事業の意思決定〟へと引き上げ、あなたの単価と評価を押し上げます。

- 目的と指標(KPI)を定義し、提案をぶらさない

- 選択肢A/Bを用意し、根拠を言語化して比較させる

- トンマナ基準書とワイヤーで再現性を担保する

- 納品後のKPIレビューを契約化し継続改善へつなぐ

提案はセンス勝負じゃないよ。目的を言語化して、選択肢と根拠を並べる。小さく検証して、数字で次の一手に繋げる。これを淡々と回せば、評価も単価も自然と上がっていく!

自分の未来を決めるのは自分

Webデザイン業界には、成功を収める人もいれば途中で離れていく人もいます。

その違いを生むのは、スキルや才能だけではなく「どの考え方を採用し、どんな行動を積み重ねるか」という選択です。

数多くの意見や情報が飛び交う中で、何を信じ、どう行動するかはあなた自身の手に委ねられています。

最終的に、自分の未来を切り開く力は自分の意思と継続力にあることを忘れないでください。

多様な意見から真実を選び取る力

Webデザイン業界では、ベテランから初心者まで、立場や経験の異なる人たちがそれぞれの〝真実〟を語ります。

「業界は飽和している」と言う人もいれば、「まだまだ伸びしろがある」と語る人もいます。

その違いは、実際に経験した環境や成果によって大きく変わるものです。

重要なのは、耳に入った言葉をそのまま信じ込むのではなく、自分の目標や状況に照らし合わせて判断することです。

複数の意見を比較し、納得できる根拠を持って採用することで、情報に振り回されず前進できます。

最終的に正しい答えは「自分が選んだ答え」であることを忘れないようにしましょう。

- 情報源や発言者の立場を見極める

- 自分の目標と照らし合わせて判断

- 採用する意見に根拠を持つ

挑戦を続ける姿勢がキャリアを変える

スキルや知識は、挑戦を繰り返すことでしか磨かれません。

たとえ最初の挑戦で成果が出なかったとしても、その経験は必ず次に活きます。

小さな一歩を積み重ねることで、気づけば大きな成長を遂げているものです。

Webデザイン業界では、新しいツールやトレンドが次々と登場します。

変化を恐れて立ち止まるのではなく、「まず試す」姿勢が将来の差を生みます。

挑戦を続ける人こそ、長期的に活躍できる存在になれるのです。

Webデザイン業界は、特別な才能や資格がなくても正しい努力を続ければ成果を出せる世界です。

大切なのは、あふれる情報の中から自分に必要なものを選び取り、行動に移す力。

AIや自動化ツールが進化しても、人の想いを形にする仕事は、あなたにしかできません。

誰かの価値観や噂に左右されず、自分の未来は自分の手で描きましょう。

小さな挑戦を積み重ねるその先に、きっと理想のキャリアと自由な働き方が待っています。

さあ、今日の一歩を踏み出し、あなたの可能性を解き放ちましょう。

【出永紘己(いでなが ひろき)さんの公式YouTube】『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』はこちら!

出永さんのYouTube「『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』」では、実際に出永さんがWEBデザインの基礎から応用まで幅広いノウハウを解説しています。

- 【WEBデザイン】出永が初心者に戻ったらWEBデザイナーになるために何をする?

- 【暴露】WEBデザイナーやめとけ|現役フリーランスが思うコト

- 【WEBデザイナー】無料でホームページが作れる今おすすめのサービス5選

- 【初心者】未経験からWEBデザイナーになるための独学ロードマップ

- 【WEBデザイナー】未経験でフリーランスとして働くことはできる?

- 【商用利用】Canvaで絶対にやってはいけない使い方3選

- 【初心者向け】たった一ヶ月でWEBデザイナーになる方法

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。