Brainメディア運営部です!

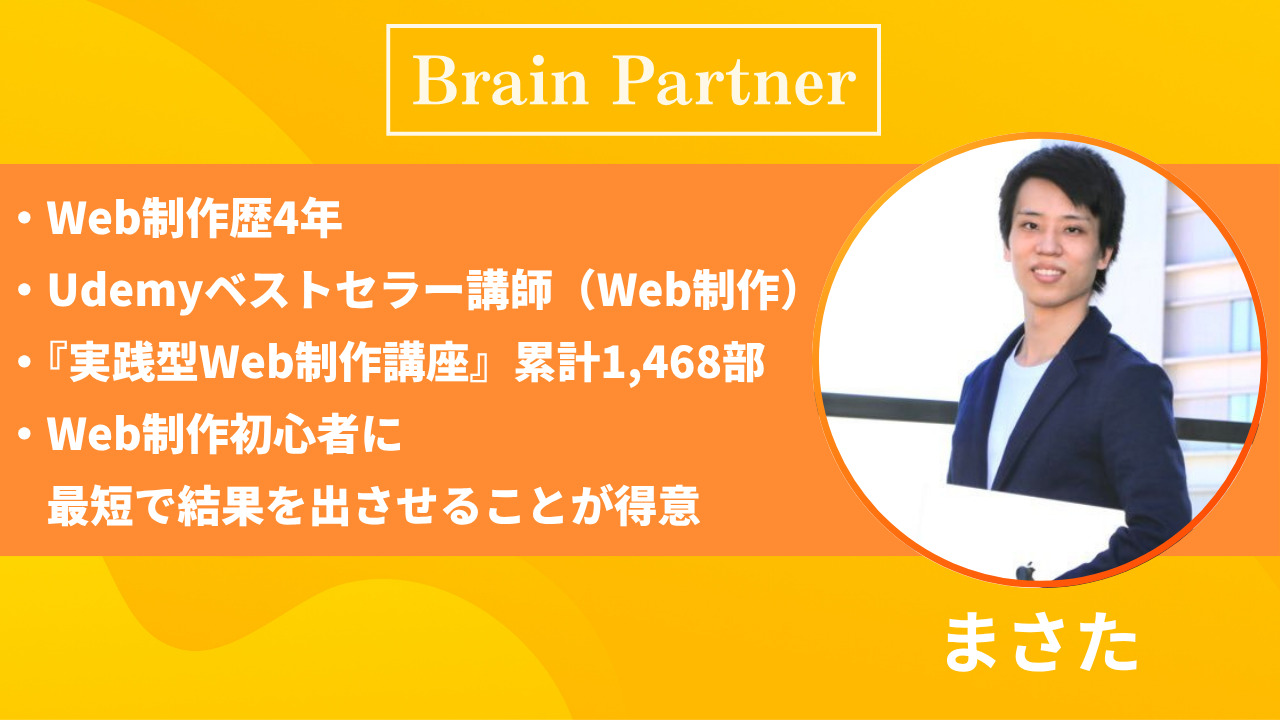

今回の記事では、〝AI活用×Web制作〟の専門家であるまさたさんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「学習は終わったけど、この先どう案件を進めればいいのか分からない…」

そんな不安を抱える駆け出しのWeb制作者は少なくありません。

実際、案件の流れを把握せずに営業や制作を始めてしまうと、納期遅延や修正の多発など、想定外のトラブルに直面しがちです。

しかし、営業から納品までの全体像と要所のポイントを押さえておけば、案件は格段にスムーズに進行します。

今回の記事では、Web制作の専門家が実践している〝営業から納品までの11ステップ〟を体系的に解説します。

まず最初に重要なのは、営業活動の準備です。

ポートフォリオや営業文テンプレート、見積もり表などを揃えておくことで、受注率は大きく変わります。

次に、契約や初回ミーティングで要件と期待値を揃えること。

この段階でのすれ違いは、その後の修正作業や納期に直結します。

さらに、制作段階ではスケジュール管理やチェックシートを活用し、クオリティと効率を両立させる工夫が欠かせません。

そして、納品から請求・入金までの流れを理解し、最後まで信頼関係を保つことが次の案件へのリピートにつながります。

本記事では、これら全てを6章構成で詳しく解説します。

読み終えた頃には、自信を持って案件を進められる「完全ロードマップ」が手元に残るはずです。

これから案件に挑む方も、既に経験がある方も、ぜひチェックしてみてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝ウェブ制作案件〟を成功に導く営業から納品までの11ステップ

Web制作案件をスムーズに進めるためには、全体像の理解が欠かせません。

特に営業から納品までの流れを体系的に把握しておくことで、トラブルの回避やクライアント満足度の向上につながります。

ここでは、案件の出発点となる営業活動から、納品までの全体像を3つのステップで解説します。

営業活動で案件の入口を作る方法

どれだけ高いスキルを持っていても、営業活動をしなければ案件は始まりません。

営業は案件の入口であり、最初の関門です。

代表的な方法は、Web制作会社への直接営業やクラウドソーシングの活用です。

前者では、メール営業を行い、返信後に面談を設定して自己アピールを行います。

後者では、クラウドワークスやランサーズなどを通して案件を探すことができます。

営業前には必ずポートフォリオや営業文テンプレートを準備し、すぐに送れる状態にしておくことが重要です。

面談はオンライン(Zoomなど)が主流で、移動時間やコストを抑えられます。

オフラインの場合は時間的負担が大きくなるため、初心者はオンライン中心がおすすめです。

このパートで押さえておきたいポイントは次の通りです。

- 営業は案件獲得の入口であり、準備が成果を左右する

- ポートフォリオや営業文テンプレートを事前に用意する

- オンライン面談で効率的に関係構築を行う

営業活動の質と量が、その後の案件数を大きく左右します。

見積り料金とスケジュールを正確に提示するコツ

案件の打診を受けたら、まず行うべきは見積り料金とスケジュールの提示です。

ここでのスピードと正確さが、受注率を大きく左右します。

WordPressサイトの場合、ページ数やデザインの複雑さによって相場は変わります。

駆け出しなら15万円前後、相場は20〜30万円が一般的です。

依頼が来たら、可能な限り1時間以内に見積りを提示できる体制を作ることが理想です。

なぜなら、クライアントは複数の制作者に同時依頼していることが多く、返信の早さが信頼につながるからです。

事前に料金表を作っておけば、見積り作業は大幅に短縮できます。

また、スケジュール提示では余裕を持った納期設定が重要です。

予期せぬ修正や他案件との兼ね合いを考慮し、無理のない計画を立てましょう。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 料金相場を把握して即時対応できる準備をする

- 返信スピードは受注率を大きく左右する

- 余裕あるスケジュール設定で信頼を得る

見積りとスケジュール提示は、受注に直結する大事な一歩です。

受注から納品までの全体像を押さえる

案件は、営業・見積り・受注から始まり、契約、制作、納品、請求・入金と進みます。

この全体像を理解していれば、各段階で必要な準備や注意点を事前に把握できます。

例えば、契約書には修正回数の上限や納期、支払い条件などを明記しておくこと。

制作段階では、初稿提出後の修正工程を見越してスケジュールを組むことが重要です。

全体像を押さえることで、各フェーズの優先順位やリスク管理が可能になります。

また、納品から請求・入金までの流れを知っておくことで、資金繰りやスケジュールにも余裕を持たせられます。

特に駆け出しの段階では、案件全体の流れを紙やツールで可視化しておくと安心です。

一度、ここまでの重要なポイントを整理しましょう。

- 案件全体の流れを理解すると準備がスムーズになる

- 契約書で修正回数や納期を明確にする

- 納品から入金までの期間も把握する

全体像の把握は、案件を成功に導く土台となります。

案件全体の流れを最初に押さえておけば、慌てず落ち着いて対応できますよ!

AIを「敵」ではなく「武器」に変える6ステップを、具体的な導入法と事例と共に丁寧に解説。今日から実践できる再現性の高い内容です。

AI時代で生き残る!Web制作者が今日から実践できる「AIスキルの武器化」6ステップ|ChatGPT・GPTs具体活用法も解説

契約と初回ミーティングで信頼を築く

案件を円滑に進めるためには、契約と初回ミーティングの質を高めることが欠かせません。

この段階でのすれ違いは、後々の修正や納期遅延、信頼低下といった大きなトラブルに発展します。

契約は単なる形式ではなく、プロとしての姿勢と責任を示す場です。

また、初回ミーティングはクライアントとの関係構築の土台となるため、準備と進行の両面で工夫が必要です。

契約書作成でトラブルを未然に防ぐ

契約書は、クライアントとの合意内容を明文化し、不要な誤解やトラブルを防ぐための最重要ドキュメントです。

特にWeb制作では、修正回数や納期、支払い条件、著作権の取り扱いなどを明記することが必須です。

例えば、修正回数を無制限にしてしまうと、納品後も延々と修正対応に追われる可能性があります。

「回数制限」と「範囲」を明確に定めておくことで、双方の負担を軽減できます。

契約書の雛形はネットや専門書で入手できますが、自分の業務内容や条件に合わせてカスタマイズすることが大切です。

必要に応じて、法的な観点から弁護士や専門家に確認してもらうとより安心です。

ここまでのポイントを整理します。

- 修正回数・範囲・納期・支払い条件を明記する

- 契約書は自分仕様にカスタマイズする

- 必要に応じて専門家のチェックを受ける

契約書は、案件を守る盾であり信頼を築く第一歩です。

初回ミーティングで要件と期待値を揃える

初回ミーティングは、クライアントが求める成果物やプロジェクトの目的を明確にする大事な場です。

ここで認識を合わせられないと、後工程での修正や追加対応が増え、効率が著しく低下します。

事前に議題を整理し、質問リストを用意して臨むことで、短時間でも高密度な打ち合わせが可能になります。

例えば、デザインの方向性や参考サイト、必須機能の有無、納期の優先度などは早めに確認しておくべきです。

また、クライアントの業界特有の要望や制約があれば、メモに残し全員で共有します。

ここまでの要点は以下の通りです。

- 事前に議題と質問リストを準備する

- デザイン・機能・納期を具体的に確認する

- 業界特有の要望や制約も記録・共有する

初回ミーティングは、信頼構築と効率化の両方を実現する絶好のチャンスです。

契約と打ち合わせを効率的に進めるポイント

多くの場合、契約書作成と初回ミーティングは同じタイミングで行われます。

この場合、打ち合わせ内容を契約書に即反映できるため、後日の手戻りを防げます。

効率化のためには、契約書の雛形と議事録テンプレートを事前に用意しておくと便利です。

打ち合わせ終了後、すぐに契約書を完成させ、クライアントに送付できます。

打ち合わせ直後の勢いで契約を締結することで、案件進行が一気に加速します。

また、オンライン打ち合わせの場合は、録画や議事録共有ツールを活用し、情報の齟齬を防ぐことも大切です。

特に駆け出しの制作者は、契約締結までのスピードを意識するだけで受注率が向上します。

このパートのポイントを整理します。

- 契約と打ち合わせを同時進行で行う

- 雛形やテンプレートを事前に用意する

- 打ち合わせ後すぐに契約を締結する

効率的な進行は、クライアントからの信頼と次回案件のチャンスを広げます。

契約と打ち合わせを同時に進めるだけで、案件のスピードも信頼感も一気に上がりますよ!

失敗やリサーチの習慣こそが発信の土台。共感と信頼を生む「失敗=資産」の思考など、本質を育てる発信マインドが学べます。

【SNS発信で稼ぐ】フォロワー100人でも成果が出る!初心者向け“失敗しない”思考習慣と実践法

制作工程でスキルを最大限発揮する

契約と初回ミーティングを経て要件が固まったら、いよいよ制作工程に入ります。

この段階は、これまで磨いてきた技術力と段取り力を発揮する場であり、クライアントの信頼を形にする瞬間です。

制作の質は、そのままあなたの評価や次の案件に直結します。

そのため、効率的かつ高品質な制作フローを整えておくことが不可欠です。

コーディングとWordPress構築の進め方

制作工程の前半は、デザインデータをもとにコーディングを行い、必要に応じてWordPress化していきます。

コーディングでは、HTML/CSS/JavaScriptの基本的な構造を守り、SEOやアクセシビリティにも配慮します。

WordPress構築では、テーマのカスタマイズやプラグインの選定・設定を正しく行うことが重要です。

むやみにプラグインを増やすとサイトの動作が重くなるため、必要最小限で機能を実装する意識を持ちましょう。

また、制作中はこまめにローカル環境やステージング環境で動作確認を行い、バグや表示崩れを早期に発見します。

これにより、後工程での修正負担を大幅に減らせます。

ここまでのポイントは以下の通りです。

- SEO・アクセシビリティに配慮したコーディングを行う

- WordPressは必要最小限のプラグインで構築する

- 制作中にこまめな動作確認を行い、不具合を早期発見する

制作の基礎を丁寧に押さえることで、納品後の信頼度も格段に高まります。

初稿提出とフィードバック対応の流れ

初稿提出は、クライアントにとって完成イメージを初めて確認する重要なタイミングです。

ここでの印象が良ければ、その後の修正もスムーズに進みます。

初稿は納期ギリギリではなく、予定より数日前に提出するのがおすすめです。

余裕を持たせることで、クライアントのフィードバック時間が確保でき、信頼感も向上します。

提出時には、どの部分が完成済みで、どこが仮実装なのかを明確に伝えることも大切です。

フィードバックを受け取ったら、感情的にならず、要望の背景や優先順位を確認します。

修正依頼が複数ある場合は、重要度と作業時間のバランスを見ながら対応順を決めましょう。

ここで意識すべきポイントは以下の通りです。

- 初稿は納期より早めに提出する

- 完成部分と仮実装部分を明確に伝える

- 修正の優先順位を整理して対応する

初稿提出の精度と姿勢が、最終的な評価に直結します。

修正作業で品質を高める方法

修正工程は単なる手直しではなく、品質を引き上げる大切なフェーズです。

クライアントからの要望に加え、自分で気づいた改善点も積極的に反映させることで、完成度は一段と高まります。

修正時は、「なぜその修正が必要か」を理解して対応することが重要です。

意味を理解せず作業すると、別の箇所に不具合を生む可能性があります。

また、修正後は必ず全ページを再チェックし、表示崩れやリンク切れがないかを確認します。

特にスマートフォンやタブレットでの表示確認は、クライアントの印象を左右する大きな要素です。

このパートのポイントは次の通りです。

- 修正は品質向上のチャンスと捉える

- 修正理由を理解して対応する

- 修正後は全ページ・全デバイスで再確認する

最後の詰めを丁寧に行うことで、納品時の満足度は飛躍的に高まります。

制作はただ作るだけじゃなく、提出・修正の一つ一つで信頼を積み上げる意識が大事ですよ!

納品から請求・入金までを円滑に行う

制作が完了しても、案件はまだ終わりではありません。

納品・請求・入金確認までをきちんと行うことで、プロジェクトは本当の意味で完結します。

この最終段階での対応品質が、リピートや紹介の有無を左右します。

納品で案件を完結させるための準備

納品前には、必ず最終チェックを行いましょう。

リンク切れ、表示崩れ、動作不良などを放置したまま納品すると、信頼は一気に失われます。

特に、スマートフォン・タブレット・PCの複数デバイス表示確認は必須です。

また、納品データやログイン情報は整理し、わかりやすい形式でクライアントに共有します。

納品時の説明文には、サイトの操作方法や更新手順を簡潔に添えると、クライアントからの印象が格段に向上します。

ここまでのポイントは以下の通りです。

- 納品前に全ページ・全デバイスの最終チェックを行う

- ログイン情報やデータは整理して渡す

- 操作説明を添えてクライアントの不安を解消する

納品は「作業終了」ではなく、「信頼を形にして渡す場」です。

請求書発行の手順と注意点

納品後は速やかに請求書を発行します。

タイミングを遅らせると、入金も遅れ、資金繰りに影響します。

請求書には案件名・金額・支払期日・振込先情報を明記し、誤りがないか必ず確認します。

また、クライアントによっては請求書のフォーマット指定や提出方法(郵送・PDFなど)があるため、事前確認が必要です。

金額や期日の記載ミスは信用問題に直結します。

送付前に必ずダブルチェックを行いましょう。

ここでのポイントは次の通りです。

- 納品後すぐに請求書を発行する

- 必要項目を正確に記載する

- クライアントの指定フォーマットに合わせる

請求書発行は単なる事務作業ではなく、信頼を積み上げる大事なプロセスです。

入金確認で信頼関係を締めくくる

入金確認は案件の最終工程です。

入金があったら、必ずクライアントに受領の連絡を入れましょう。

このひと言で、クライアントは「きちんとした人だ」という印象を持ちます。

特に長期的な取引を考えている場合、この積み重ねは大きな差を生みます。

「ありがとうございました」の一言を添えることで、次回依頼への心理的ハードルが下がります。

また、支払いが遅れている場合は、催促メールを送る前に「確認のお願い」という柔らかい言葉で連絡すると角が立ちません。

このパートの要点をまとめます。

- 入金確認後は必ず受領連絡をする

- 感謝の言葉を添えて印象を良くする

- 遅延時は柔らかい表現で確認連絡を行う

最後のやり取りこそ、信頼関係を強化するチャンスです。

納品から入金までの流れを丁寧にこなす人ほど、次の案件につながりやすいですよ!

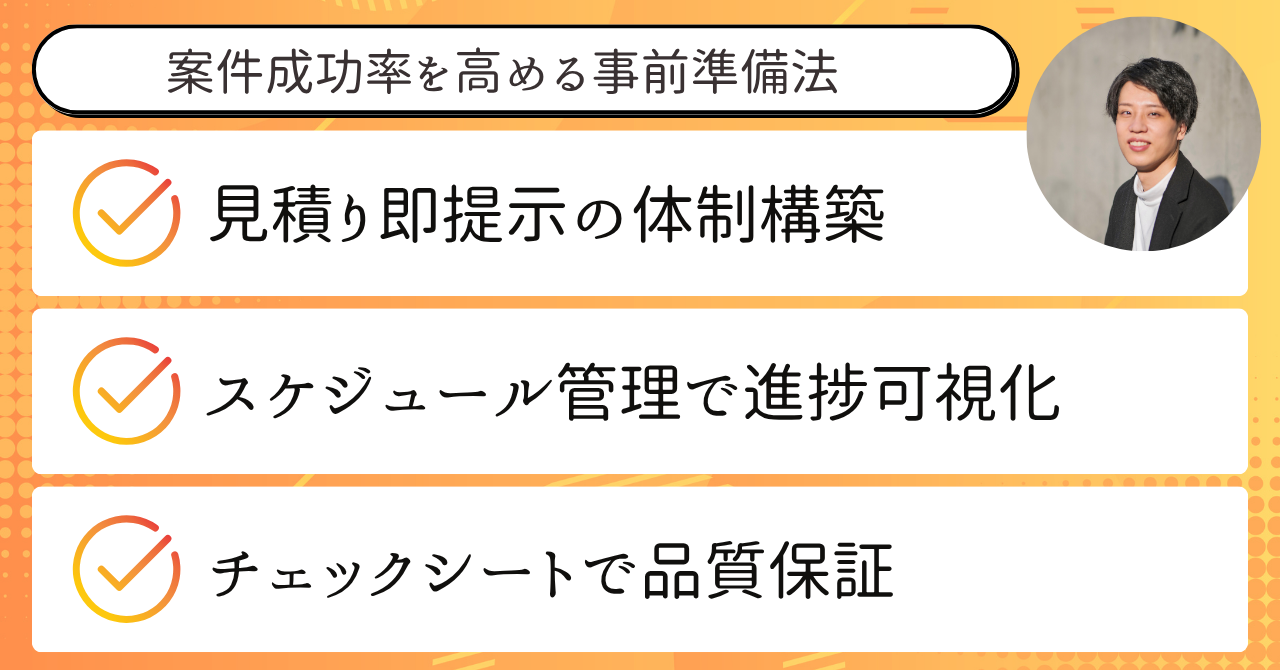

案件成功率を上げるための〝3つの事前準備〟

営業から納品までの流れを理解したら、次に重要なのが案件を成功に導くための事前準備です。

この準備があるかないかで、受注率・進行スピード・品質のすべてが大きく変わります。

事前準備は、トラブル回避とクライアント満足度向上の両方に直結する最強の武器です。

見積もりを素早く提示する仕組み

案件の打診を受けたら、見積もりを即日、理想は1時間以内に提示できる体制を整えておきましょう。

返信スピードは、クライアントの印象を大きく左右します。

そのためには、事前に料金表を作成し、ページ数・機能・デザイン難易度ごとに金額を明確にしておくことが重要です。

この準備があるだけで、迷わず迅速に見積もりを出せます。

見積もりが遅いだけで受注を逃すことは珍しくありません。

スピード対応こそ、ライバルとの差別化ポイントになります。

要点は以下の通りです。

- 料金表を事前に作って即対応できる状態にする

- 見積もりは遅くても当日中、理想は1時間以内

- 返信スピードは信頼と受注率を左右する

スケジュール管理で混乱を防ぐ方法

同時に複数案件を進行していると、進捗や納期が混乱しやすくなります。

そのため、スケジュール管理表を作成し、案件ごとのステータスを一目で把握できるようにしましょう。

GoogleスプレッドシートやTrello、Notionなどのツールを使えば、進捗をチームやクライアントと共有することも可能です。

これにより、「今どこまで進んでいるのか」が明確になり、無駄なやり取りを減らせます。

また、納期だけでなく、修正やテストの時間も含めた現実的なスケジュールを組むことが大切です。

このパートの要点は次の通りです。

- スケジュール管理表で進捗を可視化する

- 共有可能なツールでクライアントとも情報を同期する

- 修正・テスト時間も含めた余裕ある計画を立てる

チェックシートで作業と品質を効率化する

制作前・納品前にチェックシートを活用することで、作業の漏れや品質のばらつきを防げます。

制作前チェックシートには、必要な情報や設定項目(例:タイトル、ディスクリプション、デザイン要件など)を整理。

これをクライアントにまとめて確認することで、やり取りの回数を減らせます。

納品前チェックシートには、リンク切れ・表示崩れ・動作不良の確認項目を入れ、提出前に全てクリアするのが理想です。

チェックシートは「品質の証明書」であり、クライアントからの信頼度を高めるツールです。

このパートの要点は以下の通りです。

- 制作前チェックで要件漏れを防ぐ

- 納品前チェックで不具合をゼロに近づける

- やり取りを減らし効率的に案件を進められる

事前準備を徹底するだけで、案件の進行も成果も驚くほど変わりますよ!

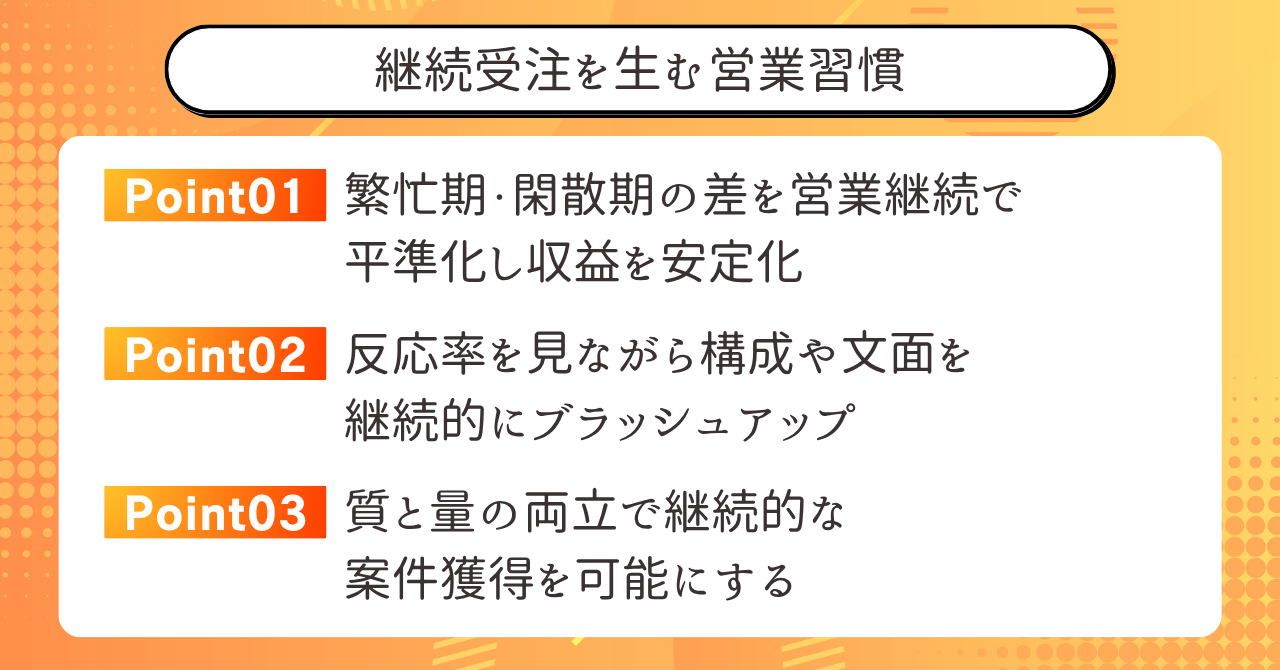

成果を出す人が実践する営業習慣

案件を安定的に獲得し続けるためには、日々の営業習慣が欠かせません。

単発で成果を出すことは誰でも可能ですが、継続して成果を出し続ける人は、共通して行動・改善・継続の3つを徹底しています。

営業は「案件が足りない時だけやるもの」ではなく、常に継続するべき活動です。

この意識の差が、長期的な実績の差となって表れます。

営業活動の手を止めない重要性

多くの駆け出し制作者がやってしまうミスは、案件を受注すると営業活動を止めてしまうことです。

一見、案件対応に集中するのは良いことのように思えますが、次の案件が空白になる「営業の谷間」を生む原因になります。

理想は、制作中でも1日の一部を営業に充てることです。

メール営業や提案書送付、ポートフォリオ更新など、小さな行動でも継続すれば効果が積み上がります。

特にWeb制作は繁忙期と閑散期の差が大きいため、営業を途切れさせないことで安定的な収益が確保できます。

このパートの要点は以下の通りです。

- 案件対応中でも営業活動を継続する

- 営業の谷間を作らない

- 小さな行動でも毎日積み重ねる

提案内容とメール文面を改善し続ける姿勢

営業の成果は、提案の質に大きく左右されます。

同じ内容を繰り返し送っていても、反応が薄ければ改善が必要です。

メール文は、件名・冒頭文・自己紹介・提案内容・クロージングという構成を意識しましょう。

中でも、件名と冒頭文は開封率を大きく左右する重要ポイントです。

提案内容も、「御社のサイトを拝見しました」のような抽象的なものではなく、具体的な改善提案や実装アイデアを盛り込むことで信頼度が増します。

改善は1回で終わらせず、反応率を見ながら何度もブラッシュアップする姿勢が重要です。

要点は以下の通りです。

- メール文の構成を意識する

- 件名と冒頭文で興味を引く

- 具体的かつ実践的な提案内容にする

行動量が成果を左右する理由

営業で成果を出す最大の要因は、最終的には行動量です。

提案の質を高めても、行動量が少なければ結果は出ません。

成功している制作者は、他者の倍以上の行動量を確保しています。

例えば、他の人が月200件メール営業を送るところを、自分は500件送る、といった具合です。

営業は「数×質」の掛け算で成果が決まります。

どちらか一方が欠けても、継続的な受注にはつながりません。

また、行動量を増やすためには、日々の営業時間をあらかじめスケジュールに組み込むことが効果的です。

このパートの要点を整理します。

- 営業成果は「数×質」で決まる

- 行動量は他者の倍を意識する

- 営業時間を日程に組み込んで確保する

営業は止めず、改善しながら数を打つ。この3つを回せば結果は必ずついてきます!

ただの日記と読まれる投稿の違いを明らかにし、刺さる発信に必要な構成やテンプレートの使い方まで実用的に指南します。

SNSで反応が増えない人へ|共感される“濃い発信”を作る1日1分トレーニング【初心者OK】

案件を成功に導くためのポイント総まとめ

Web制作案件を円滑に進めるには、営業から納品までの全体像を正しく理解することが出発点です。

営業活動では、ポートフォリオや営業文テンプレートを事前に用意し、スピーディな対応でライバルとの差をつけましょう。

契約と初回ミーティングでは、修正回数や納期などを明確にし、要件と期待値を揃えることが重要です。

これにより、後工程での手戻りやトラブルを防げます。

制作工程では、コーディング・WordPress構築・動作確認を丁寧に行い、初稿提出や修正対応を通じて品質を高めます。

納品から請求・入金までの流れも、信頼を守る大切なプロセスです。

最終チェックや請求書発行、入金確認と感謝の連絡までを徹底しましょう。

さらに、案件成功率を上げるためには事前準備が鍵です。

見積もりスピード、スケジュール管理、チェックシート活用は、進行の安定化と品質向上に直結します。

そして何より、成果を出す人は営業の手を止めず、提案内容やメール文面を改善し続け、行動量を確保しています。

営業は「数×質」の両輪で成果が決まることを忘れないでください。

一つひとつの工程を丁寧に積み重ねることが、長期的な信頼と安定した案件獲得への最短ルートです。

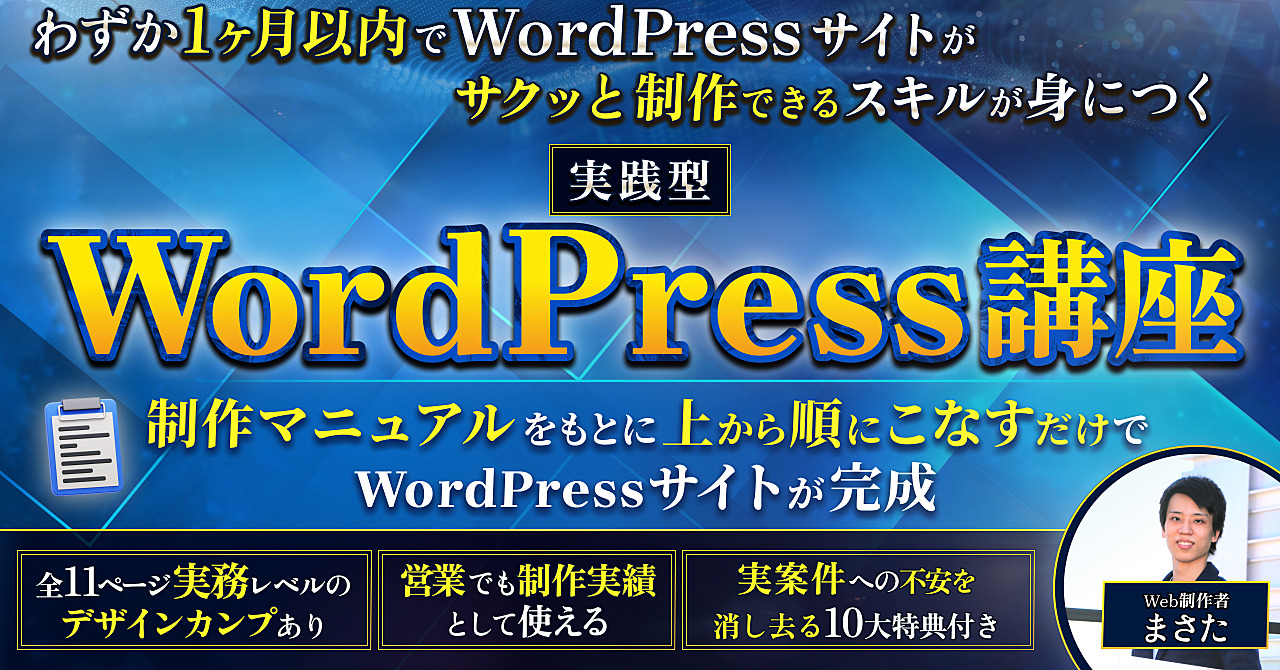

【”わずか1ヶ月以内”で実務レベルのWordPressサイト制作スキルが身につく】実践型WordPress講座

まさたさんのBrain「【”わずか1ヶ月以内”で実務レベルのWordPressサイト制作スキルが身につく】実践型WordPress講座」では、WordPressサイト制作に必要な技術を短期間で習得できるノウハウが詰まっています。

- WordPressの制作プロセスを1ヶ月以内に習得する方法

- 実務レベルのスキルを短期間で身につけるためのステップ

- 初心者でも安心、簡単に始められるWordPressサイト制作のノウハウ

- 営業活動も見据えた制作方法で、即戦力に!

- WordPressのコーディングを簡単にする秘密のテクニック

- 1ヶ月で完璧にWordPressサイトを作り上げるためのカスタマイズ方法

- ポートフォリオ作成から営業文まで、成功の秘訣を全公開

まさたさんのXでは、AI×Web制作の基礎が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

まさたさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。