Brainメディア運営部です!

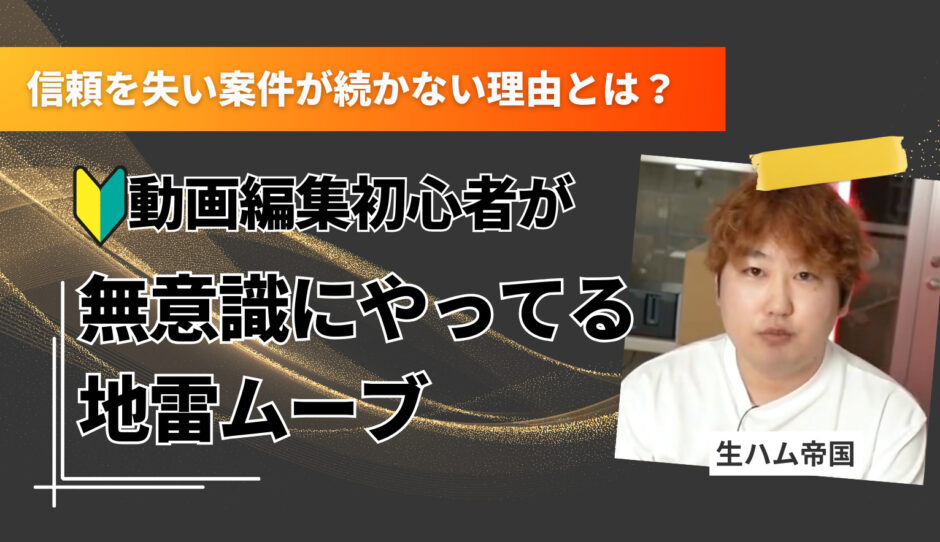

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

「せっかく案件を獲得できたのに、なぜかすぐに関係が終わってしまった」

「自分では良かれと思った対応なのに、クライアントからの評価が下がってしまった」

そんな経験をしたことがある方も、多いのではないでしょうか。

実は、駆け出しの動画編集者がつまずく原因は、技術不足よりも〝立ち回りのまずさ〟にあることが少なくありません。

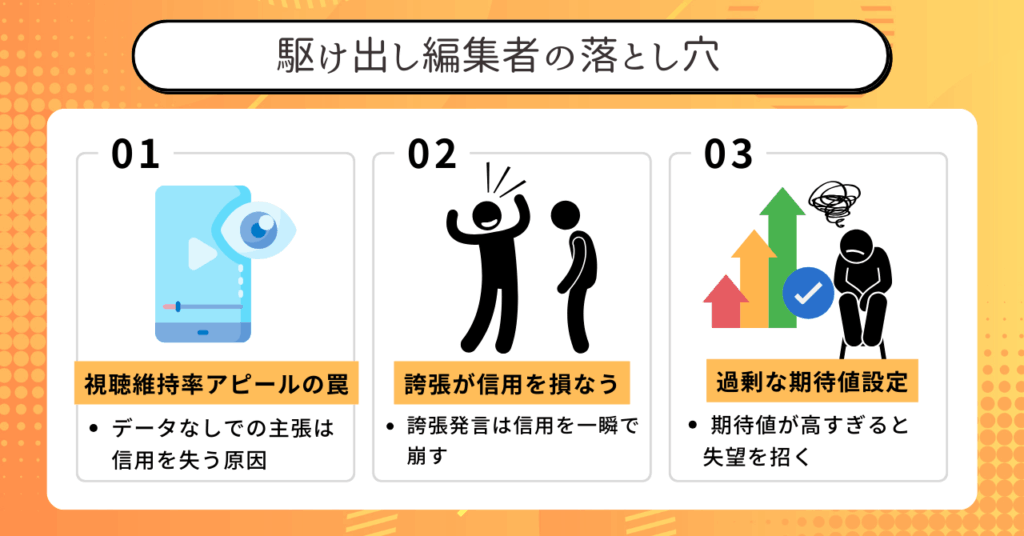

例えば営業文で「視聴維持率を上げられます」と書いてしまう。

これは一見前向きなアピールに見えますが、根拠が伴わなければ信用を失う大きな要因になります。

また「忙しいアピール」や「謝罪ばかりで解決策がない対応」も、本人に悪気はなくてもクライアントからすると不安を与えるだけです。

つまり大事なのは、編集スキルだけでなく〝信頼を築くための姿勢や言動〟なのです。

この記事では、駆け出しの編集者が踏みがちな地雷を具体例とともに整理し、

どんな行動が信頼を失うのか、どうすれば長期的に選ばれる存在になれるのかを解説していきます。

「これを知っていれば最初の失敗を避けられる」という内容ばかりをまとめました。

読み終わる頃には、自分の行動を振り返りながら、明日から実践できる改善のヒントが得られるはずです。

目次

駆け出し動画編集者がやりがちな〝地雷ムーブ〟とは?

動画編集を始めたばかりのフリーランスが、最初に直面する壁は〝スキル不足〟ではありません。

むしろ多くの場合、クライアントとのやり取りや営業文での伝え方といった、立ち回りに潜む小さな地雷が原因になります。

これらの地雷を知らずに踏んでしまうと、どんなに努力しても〝信頼を築けない編集者〟というレッテルを貼られかねません。

そうなると次の案件につながらず、努力が報われにくくなります。

大切なのは、無意識にしてしまうNG行動を理解し、最初から避けることです。

この記事では、駆け出し動画編集者が特にやりがちな3つの行動に焦点をあて、その本質を解説します。

まず取り上げたいのは、営業文に「視聴維持率を上げられます」と記載する行為です。

これは多くの初心者がついやってしまう典型的な〝地雷ムーブ〟です。

営業文で〝視聴維持率を上げられます〟と書く危険性

営業の場で「視聴維持率を上げられます」と自信満々に書く人は少なくありません。

ですが、これはクライアントから見て非常にリスクのある発言と映ります。

なぜなら、視聴維持率の改善は編集スキルだけでなく、

台本構成や撮影の質、企画力といった要素に大きく左右されるからです。

つまり編集者の力だけで保証できるものではないのです。

根拠のない約束は、クライアントに「本当に大丈夫なのか」と疑念を抱かせる結果になります。

信頼を築くどころか、不安を煽ってしまうのです。

もしデータを持っていない状態で「維持率を改善できます」と伝えてしまえば、

その瞬間に嘘をついたことになるでしょう。

後から「証拠はありますか?」と問われれば、一気に信用を失います。

もちろん実際に過去の案件で明確なデータがあり、

同条件で改善を実現したなら話は別です。

ただし駆け出しの編集者が、数十本の比較データを持っていることはほぼありません。

そのため安易に「維持率を上げます」とアピールするのは避けるべきです。

代わりに「過去の案件で取り組んだ工夫」や

「改善に役立つ具体的な方法」を伝える方が誠実です。

例えば「編集のテンポを工夫して平均視聴時間が伸びた」など、

実際の事例を交えて話すと説得力が増します。

小さな改善実績でも、根拠が伴っていれば十分に評価されます。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 維持率改善は編集者だけの力では不可能

- 根拠のない発言は信頼を失うリスクになる

- 小さな工夫や改善事例を誠実に伝える方が効果的

駆け出し編集者こそ、「できないことを無理に約束せず、できることを明確にする」姿勢が大切です。

その誠実さが長期的な信頼につながります。

スキルや実績を誇張して信用を失うケース

案件を取りたい気持ちが強いほど、つい自分を大きく見せようとする人は少なくありません。

しかし誇張は、ほとんどの場合マイナスに働きます。

例えば「月20本納品できます」と豪語したのに、実際には3本しか納品できなければどうでしょうか。

その瞬間に信用は失われ、再発注はほぼなくなります。

クライアントは、誇張よりも一貫した行動と成果を評価するのです。

口だけで期待値を高めても、結果が伴わなければ不信感しか残りません。

また「デザイン得意です」と言っておきながら実際の成果物が稚拙であれば、

信頼を失うだけでなく「嘘をつく人」というレッテルを貼られてしまいます。

それは今後のキャリア全体に悪影響を及ぼします。

逆に、誇張せずにポートフォリオで実績を見せる方がずっと効果的です。

言葉ではなく、作品そのものが信頼を語ってくれるのです。

さらに注意したいのは、SNSでの自己紹介やプロフィール欄です。

ここで誇張をしてしまうと、過去の発言や実績と容易に照合され、矛盾が瞬時に発覚します。

ネット上は履歴が残るため、一度でも「誇張癖がある人」と見なされれば、長期的に信頼を取り戻すのは困難です。

特に動画編集の世界は横のつながりが強いため、1人のクライアントに不信感を持たれれば、別の案件獲得にも悪影響が広がってしまいます。

つまり誇張は短期的に有利に見えても、実際は未来のチャンスを失う大きなリスクです。

誠実に「できること」「できないこと」を明示し、成果で少しずつ信頼を積み上げる方が結果的に早道になります。

ここまでのポイントを整理します。

- 誇張した発言は短期的には魅力的でも、必ず信用を失う

- ポートフォリオは誠実さを示す最強の武器

- 結果で語る姿勢が信頼を生む

- SNSや口コミで誇張はすぐ露見し、長期的に不利になる

クライアントは華やかな言葉ではなく、実直な成果を求めています。

誇張をやめ、結果で勝負することが信頼獲得の最短ルートです。

期待値を上げすぎて逆効果になる理由

駆け出し編集者にありがちなのが、クライアントの期待値を不必要に高めてしまう行動です。

たとえば「必ず成果が出ます」と言ってしまうケースが典型例です。

実際には一定の努力をしても、成果が保証されることはありません。

期待値を高めすぎた結果、どれだけ良い編集をしてもクライアントは不満を抱いてしまうのです。

期待値と実際の成果にギャップが生じると、即座にマイナス評価に変わるのが現実です。

一方で「必要な作業を正確に行います」と伝え、納品物のクオリティで驚かせる方が信頼につながります。

期待値を下げて実力で上回る方が、長期的に選ばれる秘訣です。

また「忙しいけど頑張ります」といった発言も、多くの場合は逆効果になります。

これは「納品が遅れるのではないか」と不安を与える要因になるからです。

期待値のコントロールは、フリーランスとして非常に重要なスキルです。

約束できることだけを誠実に伝えることが、信頼を維持するための基本姿勢といえるでしょう。

整理すると次のようになります。

- 期待値を上げすぎると成果がプラスでもマイナス評価になる

- 言葉ではなく成果で期待を超えることが大切

- 現実的な約束こそが信頼関係の基盤

駆け出し編集者は、

「約束で魅せるのではなく、成果で魅せる」姿勢を持つことが必要です。

その積み重ねが長期的な信頼へと変わっていきます。

期待値は低く見せて結果で驚かせるのが一番!小さな誠実さの積み重ねが信頼を生むんです。

営業感を抑えた発信術やプロフィールの工夫によって、SNS上で「信頼される編集者」として自然に案件を引き寄せる方法が学べる実践的なガイドです。

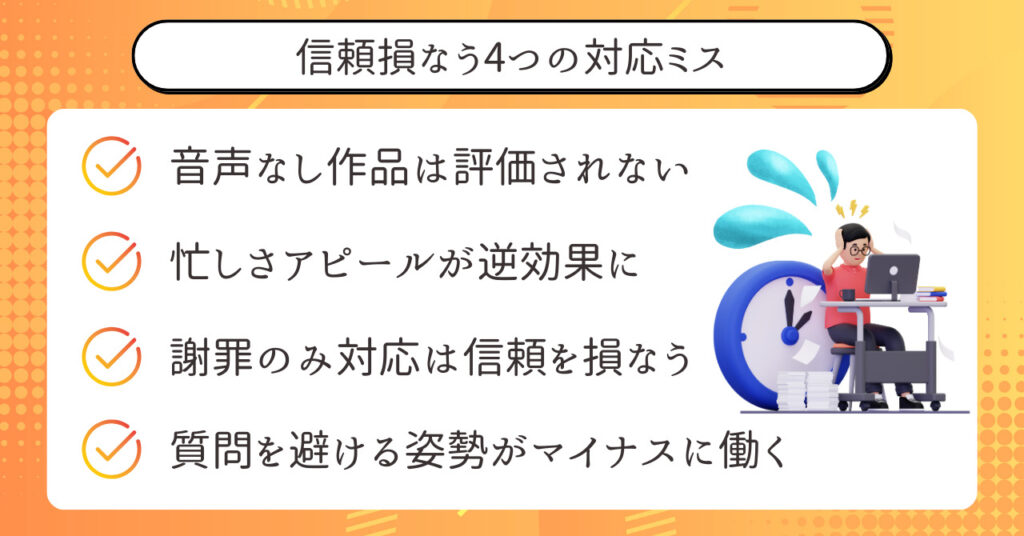

ポートフォリオとクライアント対応の落とし穴

駆け出しの動画編集者がクライアントに評価されにくい理由は、必ずしもスキル不足だけではありません。

ポートフォリオの作り方や普段のコミュニケーションにおける些細な振る舞いが、大きなマイナス要因となるケースも多いのです。

特に、ポートフォリオの形式やSNSでの発信内容、クライアントへの対応姿勢は、信頼を大きく左右します。

ここでは実際によく見られる4つの失敗を取り上げ、その背景と改善策を解説していきます。

音声なしポートフォリオが評価されない理由

多くの駆け出し編集者が最初に取り組むのが、ポートフォリオ作りです。

しかし音声なしのポートフォリオは、クライアントからの評価が極めて低くなりがちです。

理由はシンプルで、実際の案件では音声と映像の同期をとり、違和感のない編集を行うことが前提になるからです。

音声がない作品は「実務に直結しない練習」と見なされやすいのです。

クライアントは「採用後の姿」を想像して判断するため、音声のない作品からはそのスキルを読み取れません。

演出や映像効果が優れていても、テロップのタイミングやナレーションとのシンクロを確認できなければ、評価対象にはならないのです。

そのため、ポートフォリオは必ず音声付きで作成し、実案件に近い形式を意識しましょう。

小規模でも「模擬案件」を想定して仕上げるのが効果的です。

ここまでの内容を整理すると次のようになります。

- 音声なしポートフォリオは実務判断ができない

- 評価対象にならず、採用につながらない

- 必ず音声付きで実案件に近い形を用意する

ポートフォリオは単なる作品集ではなく、「即戦力として採用できるか」を示す重要な材料です。

だからこそ、音声付きの形で実務を意識したものを用意することが、信頼を得る第一歩になります。

〝忙しいアピール〟が信頼を下げるワケ

フリーランスになったばかりの編集者ほど、SNSや日常会話で「最近案件が多くて忙しい」と発信しがちです。

しかしこれは、クライアントにとって大きなマイナス要因になりえます。

なぜなら「忙しい人」に仕事を頼みたいクライアントはほとんど存在しないからです。

むしろ余裕を持って丁寧に対応してくれる人に案件を任せたいのが本音です。

忙しい=リソース不足と解釈されれば、「納期遅延や品質低下につながるのでは」と不安を与えてしまいます。

特にSNSは他のクライアントの目にも触れる場であるため、「案件がパンパンで限界です」と発信してしまうと、新しい依頼のチャンスを自ら潰してしまうことになります。

実際、あるクライアントはSNSで「忙しい」と連発していた編集者に対し、

「この人に依頼しても対応できないのでは」と判断し、別の候補に仕事を振ったケースがあります。

誠実さを伝えたい気持ちが裏目に出てしまった典型例です。

代わりに「スケジュール調整して対応可能です」と伝える方が、誠実かつ安心感を与えます。

フリーランスにとって余裕のある姿勢は、信頼そのものなのです。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 「忙しい」と発信すると依頼が遠ざかる

- クライアントは余裕ある人に依頼したい

- 常に安心感を与える言葉を選ぶことが重要

案件が増えて嬉しい気持ちは分かりますが、その表現をどう選ぶかで信頼の評価は大きく変わります。

駆け出しのうちは特に、安心感を演出する一言を意識することが、次の仕事につながる最短ルートです。

謝罪だけで終わる対応は逆効果

駆け出しの編集者に特に多いのが、「謝ること」で対応を終わらせてしまうことです。

一見誠実に見えても、クライアントにとっては逆効果になる場合があります。

なぜなら、謝罪はそれ自体が問題解決にはならないからです。

クライアントが本当に求めているのは再発防止と改善策です。

「すみません」だけでは信頼は回復しないどころか、「また同じことを繰り返すのでは」と不安を募らせてしまいます。

例えば「誤字がありました、申し訳ありません」で終わるのではなく、「今後は校正用チェックリストを導入します」と付け加える。

このように具体的な解決策を示すことが重要です。

また、動画編集という業務は修正や確認作業が多く発生するため、

謝罪が常態化すると「作業に抜け漏れが多い人」という印象を与えてしまいます。

たとえば毎回「提出が遅れてすみません」と繰り返すと、

誠実さよりも「時間管理ができない」というマイナス評価につながるのです。

謝罪が積み重なるほど、クライアントは「次も同じことが起きる」と予測し、安心して発注できなくなります。

この悪循環を断ち切るには、謝罪+改善策+再発防止の仕組みを一体で提示することが不可欠です。

例えば「確認不足で誤字がありました。次回からは二重チェックを導入し、

納品前に第三者の目を通すフローを追加します」と伝えると、

同じミスを防ぐ具体性があるため、クライアントは安心します。

謝罪と改善策がセットになって初めて、クライアントの安心感と信頼は取り戻せるのです。

整理すると以下の通りです。

- 謝罪だけでは逆効果になる

- 改善策をセットで提示することが信頼回復につながる

- 行動で誠実さを示すことが重要

謝罪は出発点であり、次の行動で信頼を積み直すことが本質です。

独断で進めることが招くリスク

最後に取り上げたいのが、疑問点を確認せず独断で進めてしまう行為です。

これは駆け出し編集者に特に多く見られる危険な習慣です。

「迷ったけど自分なりに判断しました」という対応は、一見主体的に見えるかもしれません。

しかしクライアントにとっては大きなリスクです。

確認不足は品質低下や追加工数を招くため、むしろ信頼を失う原因になります。

たとえば素材に大きなノイズが入っているのに確認せず編集を進めれば、完成品は使い物にならず、時間もコストも無駄になります。

さらに、独断で作業を進めた場合、仮に仕上がりが一定のレベルに達していたとしても

「自分の指示が尊重されなかった」とクライアントに感じさせてしまうことがあります。

この感情的な不信感は、品質以上に厄介で、「次からは別の人に依頼しよう」と判断されるきっかけになるのです。

確認を怠るより、「こちらとこちらのパターン、どちらが適切ですか?」と、選択肢を提示する質問の方がずっと評価されます。

質問を面倒だと感じるクライアントはほとんどいません。

むしろ丁寧に確認してくれる人として信頼を得られます。

また「オープンクエスチョン」で漠然と聞くよりも、選択肢を絞った「クローズドクエスチョン」にすることで、

相手の負担を減らしながらすり合わせが可能になります。

整理すると以下の通りです。

- 独断はリスクを増大させる

- 小さな疑問も確認する姿勢が評価される

- 選択肢を示す質問が信頼獲得につながる

独断を避ける一手間が、結果的にクライアントとの長期的な関係構築につながります。

迷ったら必ず確認!

独断で進めるのは信頼を失う最短ルートです。

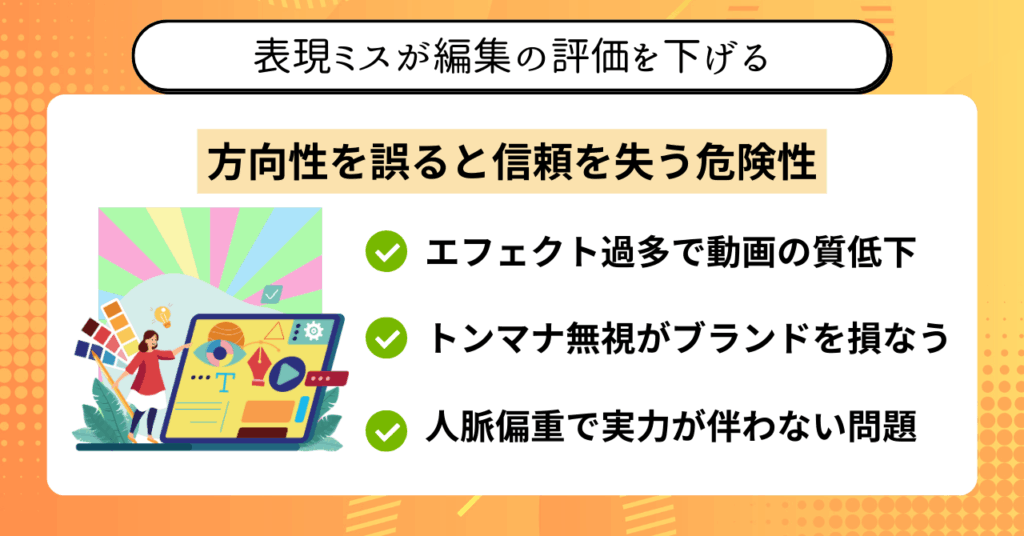

編集スキルと表現に関する失敗パターン

動画編集を学び始めたばかりの人が最初につまずくのは、技術的なスキルそのものではなく「表現の仕方」にあります。

結論から言えば、編集スキルが高くても方向性を誤ると、クライアントや視聴者に評価されないどころか、むしろマイナスの印象を与えてしまうのです。

その理由はシンプルで、動画編集は「自分の好きな表現」をする場ではなく、クライアントの目的やチャンネルの世界観を実現する仕事だからです。

たとえば高度なエフェクトを使えたとしても、場面やテーマに合わなければ「ただ派手なだけ」「素人っぽい」と受け取られてしまいます。

実際に、駆け出しの編集者がやりがちな失敗として「過剰なエフェクトの多用」「チャンネルのトンマナを無視した演出」「人脈づくりばかりに偏ってスキル習得が遅れる」といったケースが多く見られます。

一見すると頑張っているように見えても、結果的にクライアントから敬遠され、案件を獲得できなくなるのです。

まとめると、編集の失敗は「技術不足」よりも「方向性の誤り」から生まれることがほとんどです。

次の小見出しでは、それぞれの具体的な失敗パターンを取り上げ、なぜ危険なのか、どう改善すべきかを詳しく解説していきます。

エフェクトを多用しすぎる危険

エフェクトの使いすぎは動画全体の質を下げる大きな要因になります。

特に初心者ほど「買ったばかりの素材を早く使いたい」という心理から、多様なエフェクトを詰め込みがちです。

その理由は、派手な効果が「スキルの証明」だと勘違いしてしまうからです。

しかしクライアントや視聴者が求めているのは「見やすさ」や「世界観の一貫性」であり、編集者の自己満足ではありません。

極端な例では、画面が常に揺れたり光ったりして内容が頭に入らず、視聴離脱を招くケースもあります。

例えば、とあるYouTubeチャンネルでは「クロスディゾルブ」というごくシンプルなトランジションだけで十分に成立していました。

それにもかかわらず、駆け出しの編集者が三角形が砕け散るような古いエフェクトを多用した結果、チャンネルの雰囲気が壊れ、採用が見送られたケースが実際にあったのです。

つまり、派手さよりも視聴体験を優先することが信頼を得る近道です。

基本に忠実に、必要最小限のエフェクトを効果的に配置する方が、結果として「編集が上手い」と評価されやすくなります。

整理すると以下の通りです。

- エフェクトの多用は視聴体験を阻害する

- 自己満足ではなく視聴者目線で判断することが重要

- 基本的なトランジションを正しく使う方が高評価につながる

エフェクトは「料理の調味料」のようなものです。

入れすぎれば味が壊れるのと同じで、動画編集でも控えめなバランス感覚こそがプロとしての評価につながります。

チャンネルのトンマナを無視するリスク

チャンネルのトンマナを無視した編集は、即座に信頼を失う原因になります。

どれだけ高いスキルを持っていても、雰囲気や方向性を外してしまえば「場違いな映像」と判断され、二度と依頼が来なくなる可能性が高いのです。

その理由は、視聴者が動画を選ぶ大きな基準が「安心感」と「一貫性」にあるからです。

普段から見慣れたフォントや色使い、効果音が急に変わると、それだけで違和感を覚え、離脱につながります。

つまり、編集者が「自分らしさ」を出したつもりでも、クライアントや視聴者にとってはマイナス評価になってしまうのです。

具体例を挙げると、教育系チャンネルで落ち着いた解説動画を出しているのに、

急に派手なポップ体フォントやバラエティ番組風の効果音を多用すればどうでしょうか。

本来の視聴者が求めているのは「わかりやすく丁寧な雰囲気」であり、演出の方向性がズレた瞬間に「このチャンネルらしくない」と思われてしまいます。

チャンネルの世界観は、ブランドそのものです。

それを崩す行為は、単なる編集の失敗ではなく「ブランド毀損」として受け止められ、最悪の場合は契約解除にもつながりかねません。

ではどうすれば防げるのか。

最も重要なのは、編集を始める前に過去の動画を徹底的に分析することです。

フォントの種類やBGMの傾向、トランジションの使い方などを細かく確認し、共通するパターンを掴む。

その上で「既存の雰囲気に寄せながら、自分の工夫を少し加える」という姿勢が求められます。

整理すると以下の通りです。

- トンマナを無視すると違和感が生まれ、視聴者が離脱する

- 世界観の統一はブランド価値を守る行為

- 過去動画を分析して寄せる姿勢が信頼につながる

動画編集者は「演出家」ではなく「再現者」である意識を持つことが大切です。

チャンネルの個性を尊重する姿勢こそが、長期的な依頼や信頼関係を築く土台となります。

人脈づくりに偏りすぎる落とし穴

人脈づくりに偏りすぎると、肝心のスキルが育たずに信用を失うリスクがあります。

どれだけつながりを広げても、基盤となる技術力が不足していれば、紹介やチャンスをもらったとしても継続的な成果にはつながりません。

その理由は、人脈から得られる案件は「最初のきっかけ」にすぎず、次の依頼を呼ぶのは実力と成果だからです。

実際に駆け出し編集者が交流会やオンラインサロンで多くのつながりを持ったとしても、納品物の完成度が低ければ「紹介したことを後悔された」などと信頼を失い、人脈自体が崩壊してしまうこともあります。

具体例を挙げると、ある編集者は積極的にイベント参加をして多くの人と名刺交換をしました。

しかし、肝心の編集スキルがまだ浅かったため、依頼を受けた案件で修正が多発し、結果的に紹介者の顔に泥を塗る形となりました。

こうなると次からは声がかからなくなり、築いた人脈は一気に無意味になってしまうのです。

人脈はスキルを裏付ける力があって初めて価値を持つという点を忘れてはいけません。

人と会う時間の一部を、地道なスキルアップやポートフォリオの強化に充てることで、人脈から得たチャンスを最大限に活かせるようになります。

整理すると以下の通りです。

- 人脈だけでは継続的な仕事にはつながらない

- 紹介を受けても成果が伴わなければ信頼を失う

- スキルを磨いた上で人脈を広げることが最も効果的

人脈づくり自体は大切ですが、

基礎力を疎かにすると一瞬で信頼が崩れることを忘れてはいけません。

本当の意味で仕事につながるのは「紹介」ではなく「結果」です。

その結果を積み重ねてこそ、人脈は本当の資産に変わります。

派手さよりも伝わる編集を。

トンマナを尊重し、確認を惜しまなければ、信頼は必ず積み上がります!

編集スキルだけで満足せず「考えて動ける編集者」がなぜ選ばれるのかを、現場目線で具体的に解説。方向性の誤りを防ぎたい方に必読です。

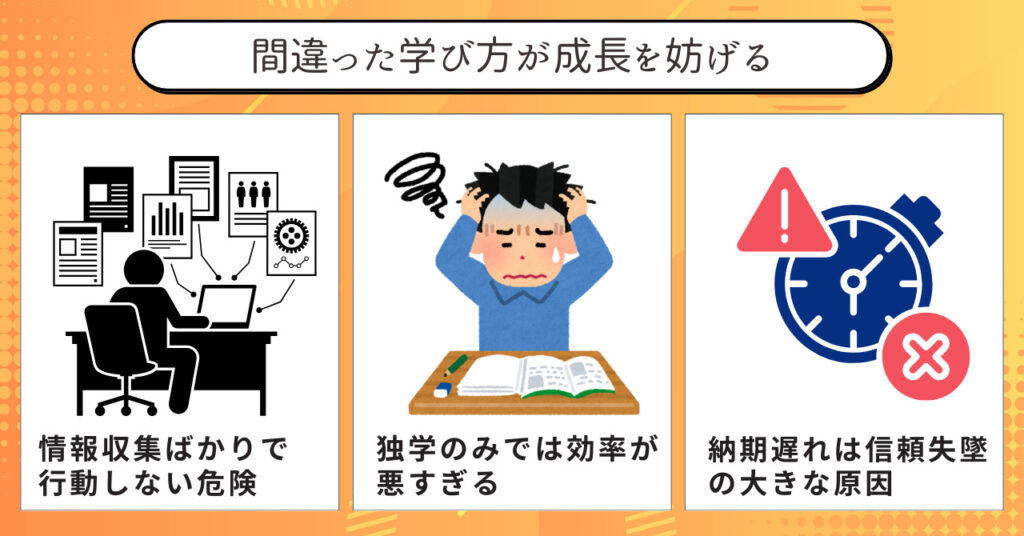

学び方・インプットと自己投資の間違い

結論から言えば、学び方を誤ると努力が報われず、時間もお金も浪費してしまいます。

特に駆け出しの編集者やクリエイターは、情報収集や自己投資に熱心ですが、その方向を間違えると成長が大幅に遅れてしまうのです。

理由はシンプルで、インプットや投資の質がアウトプットに直結するからです。

無計画に教材を買い漁ったり、SNSの断片的な知識ばかりを追ったりすれば、結果として「できること」が増えず、行動の精度も上がりません。

例えば、高額なスクールに通っても復習をせず、実務に結びつけなければ知識は定着しません。

また、自己投資を「安心材料」に変えてしまうと、学んだ気になって進歩が止まってしまいます。

ここでは、よくある3つの間違った学び方を取り上げます。

「無駄なインプットに時間を奪われる危険」「独学だけで進める非効率さ」「タスク管理不足が招く失敗」です。

これらを理解し、正しい学び方にシフトできれば、限られた時間でも成長を実感できるはずです。

そして、自己投資を本当に価値あるものに変えることができるでしょう。

無駄なインプットに時間を奪われる危険

必要以上のインプットは成長を妨げる最大の要因です。

学んでいるつもりでも、実際には「消費」ばかりで成果につながらないのです。

理由は、無駄なインプットがアウトプットに直結せず、実務経験に活かせない情報の山を生み出してしまうからです。

気づけばノートやブックマークが膨れ上がるだけで、何も実践していない状態に陥ります。

例えば、動画編集者が「最新エフェクトの使い方」や「高額ツールのレビュー」ばかりを追いかけるケース。

知識は増えた気になっても、クライアントの求めるシンプルな編集技術や納品スピードには結びつかないのです。

一方で、目の前の案件に直結する知識や、基本操作を繰り返し練習することの方が圧倒的に効果的です。

「必要な学び」だけを取りにいく姿勢が大切なのです。

また、SNSやYouTubeで学ぶときも注意が必要です。

おすすめ動画を延々と見続けてしまうと、インプットの量は増えても整理できず、記憶にも残りません。

学びは質であって量ではない。

アウトプットに直結する内容に絞ることが、成長への最短ルートになります。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 過剰なインプットは成長を止める

- 必要な学びだけを選び取ることが重要

- インプットは必ずアウトプットに直結させる

結局、最も成果につながるのは「選び抜いた知識を小さく実践すること」です。

その積み重ねこそが、他の人との差を生み出します。

独学だけで進める非効率さ

結論から言えば、独学だけで学びを進めるのは非常に非効率です。

確かに独学には自由度があり、コストを抑えられるメリットもあります。

しかしその一方で、成長のスピードは格段に遅くなり、誤った方法を続けてしまう危険性も高まります。

理由は明確で、独学は「自分が知っている範囲の中でしか学べない」からです。

正しい方向性を確認する機会がなければ、気づかぬうちに非効率な学習法やクセのあるやり方を身につけてしまい、後から修正に膨大な時間を要することになります。

具体的な例として、駆け出しの動画編集者が独学で操作を覚えたケースを考えてみましょう。

自己流で学んだためにショートカットキーを使えず、同じ作業を人より2倍の時間をかけて行ってしまう。

このような非効率さは案件数が増えるほど致命的になり、納期や品質にも影響を及ぼします。

また、独学では「自分に何が足りないのか」を客観的に把握することが難しいという問題もあります。

例えば、映像の構成力や視聴維持率を高める工夫は、実務経験を積んだ人のフィードバックがなければなかなか気づけません。

独学で得られるのは基礎的な知識にとどまりがちで、応用力や現場対応力の習得は遅れてしまうのです。

効率的な成長には、必ず「外部からの視点」と「実務経験に基づく助言」が必要です。

独学に固執するのではなく、メンターやコミュニティに参加して疑問を解消したり、案件ベースで学びながら実践する方が、圧倒的に早く成果につながります。

整理すると以下の通りです。

- 独学は方向性を誤るリスクが高い

- 非効率な方法を身につけてしまう恐れがある

- 外部のフィードバックが成長の近道になる

独学は出発点としては良い選択肢ですが、

効率よく成長するためには「人から学ぶ仕組み」を取り入れることが不可欠です。

この姿勢が、長期的に信頼される編集者としてのキャリアを築く基盤となります。

タスク管理不足が招く失敗

結論から言えば、タスク管理の甘さは案件を失う最大の原因になります。

どれだけスキルがあっても、納期を守れなければクライアントの信頼は一瞬で失われるのです。

理由は明確で、動画編集は複数の工程を伴うため、進捗管理ができないと必ずどこかで遅延や品質低下が起きるからです。

撮影素材の整理、仮編集、修正対応、納品といった流れを正しく把握できていないと、気づけば時間が足りず、無理な徹夜作業に追い込まれてしまいます。

具体的な例として、駆け出し編集者が3案件を同時に抱えたケースを考えてみましょう。

タスクをメモに書き出すこともなく頭の中だけで進めた結果、修正依頼の対応を忘れ、納期に遅れが生じました。

クライアントからは「信頼できない」と判断され、その後の継続案件は途絶えてしまったのです。

また、タスク管理不足は精神的なストレスも増幅させます。

納期に追われる不安から集中力が落ち、さらに作業効率が悪化する悪循環に陥ります。

これはフリーランスとして活動を続ける上で大きなリスクになります。

重要なのは、作業を可視化し優先順位をつけることです。

Googleカレンダーやタスク管理アプリを活用し、締め切りを設定したうえで逆算してスケジュールを組む。

また、大きな案件は小さなタスクに分解して進捗を確認する。

こうした仕組みがあるだけで、納期遅延のリスクは大幅に減ります。

整理すると以下の通りです。

- タスク管理不足は納期遅延や品質低下を招く

- 頭の中だけで管理すると必ず抜け漏れが起きる

- 作業を可視化し逆算で進める仕組みが必要

スキル以上に問われるのは「約束を守れるか」という姿勢です。

タスク管理を徹底することこそが、長期的な信頼を築く最も堅実な方法なのです。

学びは量より質。

必要な知識に集中して、独学に固執せずに助言を取り入れ、タスクを可視化できれば、今日から仕事の信頼度は一段上がります!

働き方に潜むフリーランスの地雷

フリーランスは働き方を誤ると、どれだけ努力しても成果につながらないというリスクを常に抱えています。

自由な働き方に魅力を感じて独立したとしても、間違った選択や習慣が積み重なると、体調を崩したり、クライアントから信頼を失ったりと、キャリアそのものを台無しにしてしまうのです。

理由はシンプルで、フリーランスには上司や同僚がいないため、自分自身で基準を定めてセルフマネジメントを徹底しなければならないからです。

会社員時代であれば誰かがカバーしてくれる失敗も、フリーランスでは全て自己責任。

だからこそ「働き方の選択」ひとつが将来を大きく左右します。

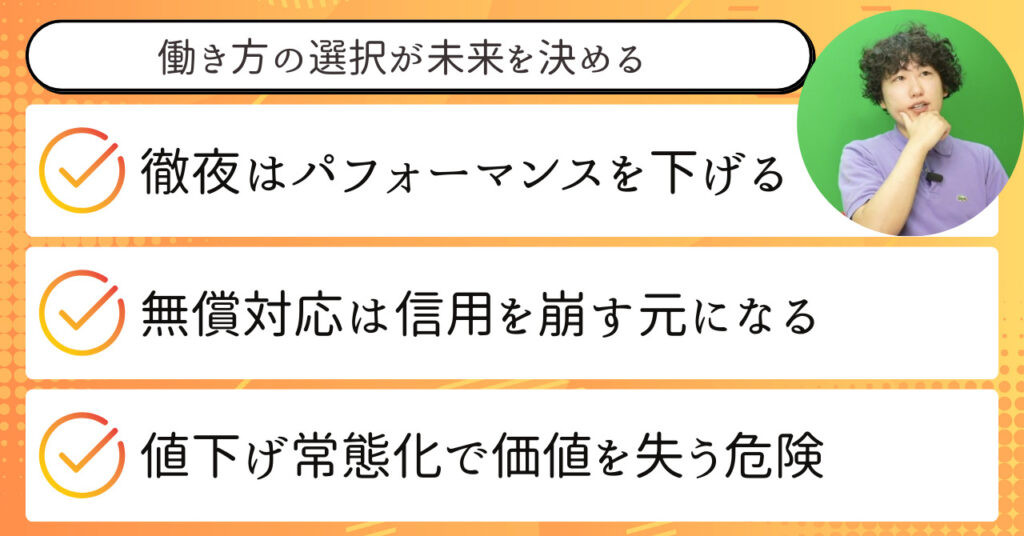

例えば「徹夜作業を続けた結果、パフォーマンスが著しく低下して納品の質が落ちる」や「編集費不要で働いたせいでキャリアが軽視される」などの失敗は、実際に多くの駆け出しフリーランスが経験しています。

さらに「安易な値下げを繰り返し、結果的に信用を失う」というパターンもよく見られるのです。

まとめると、フリーランスの働き方には、自由の裏に必ずリスクが潜んでいるということです。

以下の小見出しでは、具体的な3つの失敗パターンを取り上げ、その危険性と改善の方向性を詳しく解説していきます。

徹夜作業がもたらすパフォーマンス低下

結論から言えば、徹夜作業は短期的な成果を出せたとしても、長期的には必ずパフォーマンスを下げる危険な習慣です。

「納期に追われて仕方なく徹夜をする」という経験は、駆け出しのフリーランスほど多いですが、その代償は想像以上に大きいのです。

その理由は、睡眠不足が集中力・判断力・作業効率のすべてを大幅に低下させるからです。

特に動画編集は細かい確認や調整の積み重ねが重要な作業。

徹夜明けのぼんやりした頭ではケアレスミスが増え、修正依頼も多発してしまいます。

具体的な例として、ある駆け出し編集者は「納期を守るために3日連続で徹夜作業」を行いました。

結果、映像のカットミスや音声のノイズを見落とし、クライアントからの修正依頼が殺到。

結局、納品が遅れただけでなく「仕事の丁寧さに欠ける」というレッテルを貼られてしまいました。

また、徹夜作業を続けることで生活リズムが崩れ、慢性的な疲労状態に陥ります。

短期的に案件をこなせても、健康を損なえば中長期的に働き続けることはできません。

これはフリーランスにとって致命的なリスクです。

重要なのは「徹夜をしない仕組み」を作ることです。

例えば、案件ごとに作業時間を見積もり、余裕を持ったスケジュールを組む。

進捗を可視化し、小さなタスクごとに管理する。これだけで徹夜に追い込まれる確率は大きく下がります。

整理すると以下の通りです。

- 徹夜は集中力・判断力・効率を下げる

- ケアレスミスが増え、修正依頼につながる

- 健康を損ない、長期的に働けなくなる

フリーランスにとって最大の資本は「自分の心身」です。

徹夜に頼らず安定した働き方を確立することこそが、信頼と成果を守る最善の方法です。

〝編集費不要〟がキャリアを壊す理由

「編集費不要」で案件を引き受けることは、短期的な実績づくりには見えても、長期的にはキャリアを大きく損なう行為です。

駆け出しフリーランスほど「経験を積むため」と考えがちですが、それが後々大きなデメリットとなります。

その理由は、無料で働くことで「自分のスキルにはお金を払う価値がない」と自ら示してしまうことになるからです。

一度でも無料で引き受ければ、クライアント側は「この人はタダで働く」という認識を持ち、次から正当な報酬を支払う気がなくなります。

例えば、ある編集者が「実績作りのため」と無料で案件を受けたとします。

するとその後も「今回は安くしてほしい」「前はタダでやってくれたのに」と値切り交渉が常態化し、結果的に自分の市場価値を下げ続けてしまうのです。

また、無料で働いた案件はポートフォリオとしての説得力も弱くなります。

クライアントから見れば「報酬が発生している仕事」こそ信頼の証であり、無償案件は「練習作品」と同じ扱いになりやすいのです。

フリーランスにとって「価格」は自分の信用を示す重要な指標です。

値段を設定しない働き方は、プロとしての立場を自ら放棄することに等しいのです。

もちろん、まったく実績がない段階で「最初の数件だけはモニター価格」として割引提供するのは有効です。

ただし、その際も必ず「本来の価格」を提示し、割引であることを明示することが欠かせません。

これにより、価値を下げずに信頼を積み上げることができます。

整理すると以下の通りです。

- 「編集費不要」はスキルの価値を否定する行為

- 一度無料で受けると値下げ交渉が常態化する

- 報酬がある仕事こそ実績として信頼を生む

本当に成長したいなら、

「無料で働く」選択ではなく「正当な価格で評価される」選択を積み重ねるべきです。

その姿勢こそが、プロとしてのキャリアを守る最短ルートです。

安易な値下げが信用を失うワケ

結論から言えば、安易な値下げは短期的に仕事を得られても、長期的には信用を大きく失う行為です。

「安くすれば選ばれるだろう」と考えるのは駆け出しフリーランスに多い発想ですが、それがキャリアを弱体化させる原因になります。

その理由は、価格が単なる金額ではなく「自分のスキルに対する評価」だからです。

大幅な値下げを繰り返すと、「この人は自分の仕事に価値を感じていない」と見なされ、クライアントからの信頼を損ないます。

さらに一度値下げをした相手から、次も同じかそれ以下の条件を求められるのは避けられません。

例えば、動画編集の案件で本来3万円の相場にもかかわらず「2万円で大丈夫です」と安請け合いしたとします。

最初は仕事が取れても、その後「もっと安くならないか」と値切りが常態化し、最終的には単価が1万円以下にまで下がってしまう。

この状態になると、どれだけ案件をこなしても生活が安定せず、心身ともに疲弊してしまいます。

また、安価で仕事を受け続けると「安さしか強みがない人」として業界に認識されてしまいます。

その結果、スキルを磨いても高単価案件の声はかからず、キャリアの天井が低く固定されてしまうのです。

適正価格を提示すること自体が「プロとしての誠実さ」であり、信頼を勝ち取るための重要な行動です。

もちろん価格交渉に応じる場面もありますが、その際は必ず「作業範囲を絞る」など条件を調整し、自分の価値を下げない工夫をする必要があります。

整理すると以下の通りです。

- 値下げは自分の価値を否定する行為になる

- 一度下げた価格は元に戻すのが難しい

- 安さを売りにするとキャリアの幅が狭まる

安易に価格を下げるのではなく、

「自分の価値を適正に提示する姿勢」を持つことが、長期的に信用を築き、高単価案件へとつながる道なのです。

徹夜も「編集費不要」も安易な値下げも、結局は自分の価値を削るだけ。

小さな約束を守り続けて、健やかに成果で語ろう!

収入の不安定さに悩む方へ、実際に安定的に仕事を続けるための具体的な9つの方法を、安心感ある構成で伝えます。

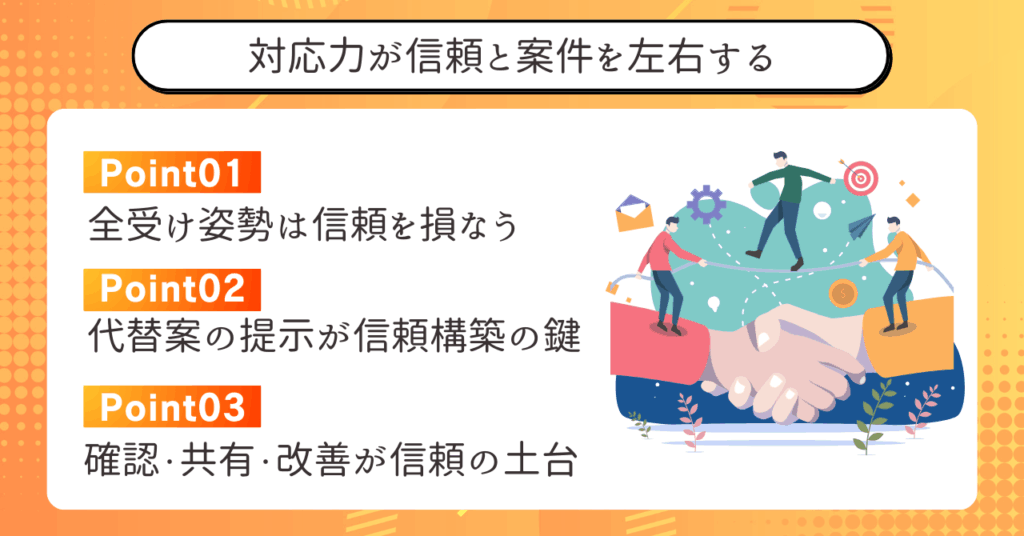

クライアント対応で信頼を築く方法

フリーランスの動画編集者にとって、最も重要なのはスキルそのものではなく、

クライアントとのやり取りを通じて〝信頼〟を築けるかどうかです。

なぜなら、編集スキルは一定水準を超えれば差が出にくくなる一方で、信頼関係の有無が継続案件や紹介に直結するからです。

たとえば同じクオリティの動画を納品したとしても、

誠実で安心感を与える対応と、曖昧な返答や無理な約束では評価に大きな差がつきます。

結論として、技術力だけでなく「対応姿勢」そのものが評価対象になるという事実を理解し、

信頼を損ねやすい行動と、積み重ねるべきポイントを押さえることが重要です。

要望を全て受け入れる危険性

結論から言うと、クライアントの要望をすべて受け入れる姿勢は信頼を損なう近道です。

一見すると柔軟で誠実に見えますが、無制限な受容は必ずほころびを生みます。

その理由は明確で、作業量の肥大化が納期遅延や品質低下を招くからです。

さらに「この人は断れない」と認識されると、要求水準が際限なく上がり関係性の健全な線引きが崩れます。

実例として、短期間に大量の修正依頼を受け続けた結果、

体力的にも精神的にも限界に達し、最終的に関係が途絶えたケースは珍しくありません。

本当に信頼されるのは、ただ従う人ではなく適切に線引きできる人です。

具体策としては、影響と代替を同時に伝えることが要です。

「この修正を加えると納期に影響します。

代わりに〇〇の方法なら品質を保ったまま対応可能です」

「その演出は全体のテンポを崩す恐れがあります。

目的が強調なら〝テロップ演出の強弱〟で代替しませんか」

など、

リスクの可視化と現実的提案をセットで提示します。

まとめると、全受けは短期評価は得られても長期信頼は失うということ。

誠実さとは従順さではなく、共に最適解を探るパートナー姿勢です。

このパートの要点は次の通りです。

- 要望の全受けは品質低下・納期遅延の温床

- 適切な線引きが「信頼できる専門家」の条件

- 影響の説明+現実的な代替案を同時に提示する

大切なのは、相手の目的を守るために必要な〝ノー〟を言えること。

その一言が、結果的にクライアントの成果とあなたの信頼を同時に守ります。

現実的な代替案を提示する重要性

〝現実的な代替案〟を即座に示せる人ほど信頼されます。

要望をそのまま受けるより、目的と制約を踏まえた最適解を提案する方が、プロとしての価値が伝わるからです。

理由は明確で、代替案にはリスクの可視化と実行可能性の担保が同時に含まれるからです。

「できます」だけでは期待値が暴走しますが、〝影響の説明+別案〟は安心材料になります。

「3日での編集は品質が落ちる可能性があります。

5日なら品質維持で対応可能です」

「演出Aはテンポを阻害しそうです。

テロップの強弱調整とBGM設計で同じ意図を実現できます」

など、

疑問点は「AとBのどちらが意図に近いですか」と選択式で確認し、合意形成を早めます。

価格交渉でも同様です。

「値下げ」ではなくサムネイル追加などの付加価値で提案する方が、長期的に関係を健全に保てます。

外注が必要なら工程を分解し、実現手段と品質担保の仕組みまで示しましょう。

まとめると、代替案は交渉ではなく共創の土台です。

相手の目的を守る具体策を持ち歩くほど、任せられる領域は広がります。

- 影響説明+別案提示=安心と合意形成の近道

- 選択式の確認で判断負荷を減らす

- 値下げより付加価値で関係を健全化

誠実な代替案こそが、長期的に選ばれる編集者への第一歩です。

長期的な信頼関係を築くための行動指針

〝約束の設計・確認・再発防止〟を徹底する人が選ばれ続けます。

単発の好印象より、毎回の一手が積み上がる仕組みが重要です。

理由は、信頼が再現性のある行動からしか生まれないからです。

思いつきの善意や根性ではムラが出て、いつか破綻します。

具体策はつぎのとおりです。

期待値の設計

できること・必要日数・品質基準を先に明文化し、無理な即日対応を常態化させない線引きを行います。

確認の質

「A案/B案」の選択式質問と、素材不備の早期連絡。

疑問はまとめてスプレッドシートで提示し、認識ズレを最小化します。

不備が出たら謝罪+原因+再発防止を即時提出

「チェックリスト追加」「第三者確認」などの具体策を添えます。

徹夜常態化を避け、午前の初動返信を確保

作業はカレンダー逆算とタスク分解で可視化し、品質を安定させます。

価格は安売りでなく付加価値で応える姿勢を貫きます。

結論として、毎回同じ手順で期待を少しだけ上回ること。

その地味な再現性が最も強い信頼をつくります。

- 期待値を先に設計し線引きを明確化

- 選択式質問と早期共有でズレを最小化

- 謝罪+再発防止で安心を回復

クライアントに選ばれ続ける人になるためには、日々の誠実な行動が何よりの投資となります。

無理な約束より、現実的な提案を積み重ねよう。

小さな確認と再発防止の一手が、いちばん大きな信頼を育ててくれます!

ここまで紹介した「クライアント対応で信頼を築く方法」は、YouTube動画「駆け出し動画編集者が気づかない地雷ムーブをまとめました」でも具体的に解説されています。

編集スキルだけではなく、実際の現場で避けるべきNG行動や信頼を得る立ち回り方を学べます。

文章で理解した内容を、動画でリアルな事例とともに確認することで、実践イメージがさらに鮮明になります。

スマホで聞き流し視聴もできるので、忙しい方にもおすすめです。

動画編集者に必要なのは誠実な日常

動画編集者が安定して案件を得るために欠かせないのは、派手なスキルではなく誠実な対応と現実的な判断力です。

要望をただ受け入れるのではなく、相手の目的を守るために代替案を提示する。

そして単発の納品で満足せず、長期的な信頼を見据えて日々の行動を積み重ねていく。

これこそが、クライアントに「次もお願いしたい」と思われる編集者の共通点です。

クライアントが本当に求めているのは、安心して任せられるパートナーです。

その信頼は特別な瞬間ではなく、小さな誠実さを積み上げる日常の行動から生まれます。

技術は学べば伸ばせますが、信頼は一度失えば簡単には戻りません。

だからこそ信頼を守る姿勢そのものが最大の武器となり、

未来にわたって選ばれ続ける編集者への道を切り開いていくのです。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。