Brainメディア運営部です!

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

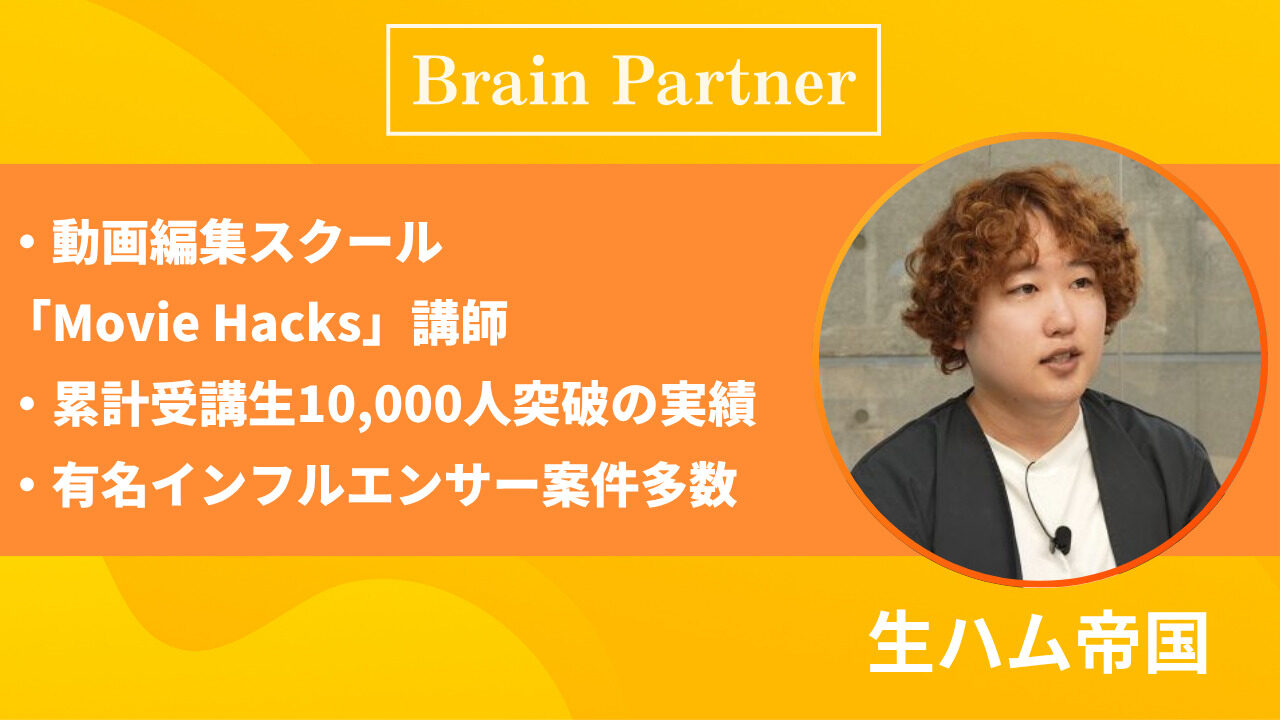

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

「最近、動画編集を頑張っているけど正直疲れた」

そんな気持ちを抱いていませんか?

最初は〝副業で自由を得たい〟〝会社に縛られず働きたい〟とワクワクしていたのに、

気づけば納期に追われ、睡眠時間を削り、気力を失ってしまう……。

これは多くの動画編集者が通る道です。

実は、その疲れの原因は「努力不足」ではなく「努力の方向性」が間違っていることが多いのです。

たとえば、短期間で成果を求めすぎたり、他人と比較して落ち込んだり、

理想と現実のギャップに苦しんでしまうケースは少なくありません。

しかし、考え方を少し変えるだけで状況は大きく改善します。

〝長期的な視野〟を持ち、〝効率化〟を取り入れ、

そして〝自分に合ったペース〟を守ること。

この3つを意識すれば、疲れを軽減しつつ動画編集を続けられるだけでなく、

結果的にキャリアの幅を広げることにもつながります。

記事の前半では、動画編集者が疲れやすい理由を深掘りし、

後半では、その解決策やマインドセットを具体的に解説します。

もし今「もうやめたい」と思っているなら、この記事があなたにとって一つの転機になるはずです。

目次

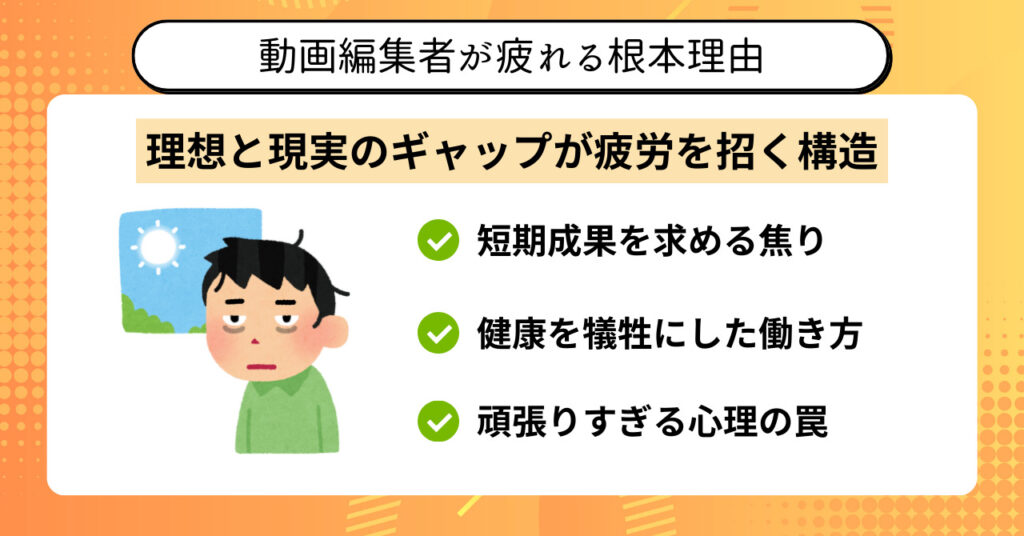

動画編集者が疲弊しやすい理由

動画編集を続けていると、誰もが一度は〝疲れた〟と感じる瞬間に直面します。

最初はモチベーションが高くても、現実には納期や作業量に追われる日々が待っており、理想と現実のギャップが精神的な負担となります。

では、なぜ多くの人が疲弊してしまうのでしょうか?

その背景には、短期間で成果を求めすぎることや、生活習慣を犠牲にする働き方など、いくつかの共通した要因があります。

この章では、動画編集者が疲れやすい原因を具体的に見ていき、今の自分に当てはまるポイントがないかを確認していきましょう。

原因を正しく理解することこそが、改善の第一歩なのです。

短期間で成果を追いすぎるリスク

動画編集を始めた人の多くが、最初に抱く目標は「できるだけ早く稼ぎたい」という思いです。

SNSで〝初月30万円達成〟といった声を見ると、自分も同じくらいの成果を出さなければならないと錯覚してしまいます。

しかし、実際にはそのような成果はほんの一握りの例外にすぎません。

短期間で成果を求めすぎると、無理な作業量をこなし、精神的にも肉体的にも疲弊してしまいます。

特に危険なのは「再現性の低い成功例」を基準にしてしまうことです。

偶然や一時的な集中力で成果を出した人の基準を自分に課すと、達成できなかったときに大きな挫折感を味わいます。

また、「早く稼がなければ意味がない」と焦るほど、学習やスキル習得の基盤をおろそかにしがちです。

その結果、短期的に成果を出せたとしても長続きせず、むしろ継続のハードルを高めることになります。

本来、動画編集は半年〜1年をかけて徐々にスキルを磨き、安定した収益を積み上げていく仕事です。

「1ヶ月で数十万稼げる」は魅力的に見えても、多くの場合は遠回りになってしまうのです。

実際に多くの成功者は、最初の数ヶ月で華々しい成果を出していません。

むしろ地道にクライアントとの信頼を積み上げ、単価を上げ、半年〜1年の時間をかけてようやく安定した収益を得ています。

この事実を知らずに「スピード勝負」と思い込むと、最初の壁で心が折れてしまう人が後を絶たないのです。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 短期間の成功事例を基準にすると挫折しやすい

- 成果を焦ると基礎スキルの習得が疎かになる

- 長期的に安定するには半年〜1年の目線が必要

- 本当の成功者も「ゆっくり積み上げ型」が多い

つまり、動画編集者が疲弊する大きな原因の一つは、〝短期的な成果を過剰に追い求める思考〟にあるのです。

焦りを手放し、長期戦を前提にした計画を立てることが、疲れを防ぐ第一のポイントです。

睡眠や健康を犠牲にする働き方

動画編集を続ける中で、最も見落とされがちなリスクのひとつが〝健康の犠牲〟です。

特に副業として夜中まで作業をする人は、睡眠時間を削ることで知らないうちに体調を崩してしまいます。

短期的には頑張れても、睡眠不足は必ず心身にツケを回します。

集中力の低下、免疫力の低下、さらにはメンタルの不安定化まで、影響は多方面に及びます。

実際、編集者として活動している人の中には「気づいたら徹夜が当たり前になっていた」という声も少なくありません。

努力と根性で乗り切ろうとする姿勢は素晴らしい一方で、長期的に見れば逆効果なのです。

なぜなら、納期を守れても体調を崩してしまえば、結局は仕事を継続できなくなるからです。

健康を犠牲にした努力は、一時的な成果を生んでも持続可能なキャリアにはつながりません。

本当に大切なのは「どれだけ続けられるか」という視点です。

無理を重ねて1ヶ月で燃え尽きるより、1年続けて安定した成長を積み上げた方が、結果的に大きなリターンを得られます。

また、睡眠不足は単に体の問題だけでなく、クリエイティブの質にも影響します。

動画編集は細かい作業の連続です。音声と映像のズレやテロップの誤字など、眠気が原因のミスは意外に多いのです。

「疲れている状態」=「クオリティを下げる状態」であると認識するだけでも、働き方を見直すきっかけになります。

さらに、睡眠不足は気持ちをネガティブにしやすく、自己肯定感を下げる大きな要因にもなります。

本当は順調に成長しているのに「自分は全然ダメだ」と感じてしまうのは、実は単なる寝不足かもしれません。

健康を削る働き方は、スキルや才能以前の問題です。

プロとして活動するのであれば、成果と同じくらい休養を優先する姿勢が求められます。

対策としては、作業時間を「ポモドーロ・テクニック」で区切る、睡眠を最優先でスケジュールに組み込むなど、意識的な工夫が効果的です。

また、納期に追われないためには、案件数や作業量を自分のキャパシティに合わせて調整することも欠かせません。

「頑張り続けること」が正解に見えても、実際の正解は「頑張れる環境を維持すること」です。

健康を守ることは甘えではなく、成果を最大化するための投資なのです。

ここまでの話を整理すると次のようになります。

- 睡眠不足は集中力やメンタルを確実に蝕む

- 体調を崩せば継続が不可能になり本末転倒

- 疲労は動画のクオリティ低下に直結する

- 健康を守ることはプロの責任であり投資

動画編集を長く続けるためには、成果だけでなく〝体を壊さない働き方〟を意識することが不可欠です。

努力の限界を超えてしまう心理

動画編集に取り組む人の多くは、真面目で責任感の強いタイプです。

その性格ゆえに「もっと頑張らなければ」と自分を追い込み、知らないうちに限界を超えてしまうことがあります。

一番危険なのは「まだやれる」と思い込む心理です。

体調が悪くても「今日は徹夜で仕上げれば間に合う」と自分に言い聞かせ、結果的に疲労を蓄積してしまうのです。

この心理の背景には「他人に迷惑をかけたくない」「信頼を失いたくない」という思いが隠れています。

責任感の強さは長所ですが、過剰になると自分を犠牲にする危険な要素に変わります。

また、SNSで活躍している同業者を見ると「自分ももっとやらなきゃ」と焦りを感じることも少なくありません。

比較から生まれる焦燥感は、限界を超えてでも頑張ろうとする動機になりやすいのです。

しかし、無理を続ければ必ず集中力は落ち、成果はむしろ下がります。

気づかないうちに作業の効率が悪くなり、「頑張っているのに結果が出ない」という悪循環に陥るのです。

さらに、努力の限界を超えてしまう人は「休むこと=怠け」と考えがちです。

休養を戦略の一部として取り入れる発想が欠けているため、常に全力で走り続けようとしてしまいます。

本来、休養はモチベーションと集中力を回復させるために必要な時間です。

これを怠ると、メンタルが不安定になり、ひどい場合は燃え尽き症候群にまで発展します。

編集者の中には「とにかく今を頑張れば未来は楽になる」と信じて突き進む人もいます。

もちろん努力は大切ですが、未来のために今を削りすぎると、そもそも未来にたどり着けなくなるのです。

努力の限界を超えてしまう心理は、真面目さや向上心の裏返しでもあります。

つまり「悪いこと」ではなく「扱い方の問題」なのです。

自分の頑張りを客観的に評価し、休むべき時に休む。

このバランス感覚を持つことで、限界を超えずに長期的に努力を続けることができます。

ここまでの話を整理すると次のようになります。

- 責任感が強い人ほど自分を追い込みやすい

- 比較や焦りが限界を超える動機になりやすい

- 休養を「怠け」と誤解すると燃え尽きやすい

- 未来のためには「持続可能な努力」が必要

努力の方向性を間違えなければ、無理せず継続して成長を積み重ねることができます。

大切なのは「頑張り続ける力」ではなく「頑張り方をコントロールする力」です。

無理をして走り続けるより、自分の限界を知って休む方が成長につながりますよ!

疲れずに続けるための工夫

動画編集を長く続けていくためには、ただがむしゃらに頑張るだけでは限界があります。

実際に疲れてしまう人の多くは「無理をしていること」に気づかず、気力で乗り切ろうとしてしまうのです。

しかし、本当に重要なのは「続けられるペースを設計すること」です。

自分に合ったやり方を見つけることができれば、疲弊せずに成長を積み上げていけます。

この章では、動画編集を継続するための具体的な工夫を紹介します。

ペース配分、効率化の考え方、そしてツール活用という3つの観点から見ていきましょう。

自分に合ったペースを見つける

多くの初心者がつまずく原因のひとつが「他人のペースで頑張ってしまうこと」です。

SNSで「毎日10時間編集してます!」といった発信を見ると、自分も同じくらいやらなければと感じてしまいます。

ですが、そのペースは必ずしもあなたに合っているとは限りません。

大切なのは「自分の生活リズムに合わせること」です。

例えば、副業で取り組んでいる会社員が平日に長時間作業するのは現実的ではありません。

その場合は「平日は2時間、休日にまとめて作業」という形にすることで、無理なく続けられるのです。

「周りがやっているから」という理由で真似をするのは危険です。

環境も体力も違うのですから、自分にフィットするペースを探す方が結果的に早く成長します。

また、短期間で成果を急ぐよりも、半年〜1年のスパンで計画を立てると気持ちに余裕が生まれます。

この余裕こそが、疲弊せずに継続するための最大の武器になります。

「1年後も続けられるか?」という基準でペースを決めると、自然と無理のない働き方を選べるようになります。

さらに、自分の成長を客観的に振り返ることも大切です。

「先月より作業スピードが上がった」「クライアントからの修正が減った」など、少しの進歩を評価することで、自分に合ったペースを実感できます。

ここまでを整理すると次のようになります。

- 他人のペースを真似すると無理が生じやすい

- 自分の生活リズムに合わせた配分が重要

- 半年〜1年単位で計画すると余裕が生まれる

- 小さな進歩を振り返ることで適切なペースを確認できる

つまり、動画編集を継続するためには「走り抜ける力」よりも「歩き続けられるペース」を意識することが欠かせないのです。

効率化=合法的にサボる習慣

「サボる」と聞くとネガティブな響きに感じる人も多いでしょう。

しかし動画編集を長く続けるためには、むしろ〝意図的なサボり〟が必要です。

ここでいうサボりとは「手を抜くこと」ではなく「効率化を徹底すること」です。

つまり、自分の力で全部やろうとせず、便利な方法やツールを取り入れる姿勢を指します。

例えば、動画編集ソフトにはショートカットキーが多数用意されています。

これを覚えて使うだけで、作業時間は大幅に削減できます。

「同じ作業に毎回30秒かける」か「ショートカットで3秒に短縮する」か。

積み重なれば、1案件あたり数時間の差になるのです。

また、テロップや効果音を毎回ゼロから作る必要はありません。

テンプレートやプリセットを活用すれば、クオリティを保ちながら効率的に進められます。

重要なのは「頑張らなくていい部分では頑張らない」という発想です。

台本やナレーションを考えるのが苦手なら、AIや外部サービスを使ってしまえばよいのです。

頑張るべきは「編集のクオリティ」や「クライアントとの信頼構築」であって、作業の全工程を一人で抱え込むことではありません。

こうした効率化を「サボり」として習慣化できる人は、結果的に疲弊を防ぎながら成果を出し続けられます。

逆に効率化を拒む人ほど、仕事量に押しつぶされやすいのです。

「手を抜いたらダメ」という固定観念が、自分を苦しめる要因になっていることも少なくありません。

動画編集は、ただの作業ではなく「仕組みづくりの仕事」でもあります。

効率化を繰り返すほど、自分の時間が増え、その時間を学習や新しい挑戦に回せるようになります。

ここで押さえておきたいポイントは次の通りです。

- サボり=効率化の習慣である

- ショートカットやテンプレートで時間を節約できる

- 頑張らなくていい部分を切り捨てる発想が重要

- 効率化を拒むと疲弊しやすく成果も下がる

つまり「合法的にサボること」は、疲れを軽減するだけでなく、成長のスピードを加速させる武器になるのです。

AIやツールを活用して時間を作る

動画編集を続けていると「作業に追われて学習や営業の時間が取れない」という悩みが必ず出てきます。

その解決策となるのが、AIや便利ツールの積極的な活用です。

今は「すべて自分の手でやる時代」ではありません。

効率化できる部分を機械に任せることで、編集者はよりクリエイティブな領域に集中できるのです。

例えば、テロップの自動生成ツールを使えば、手作業で一文字ずつ入力する時間を大幅に削減できます。

その分の時間を、映像演出や音声調整といった本質的な部分に使えるのです。

また、AIによる自動文字起こしも非常に便利です。

クライアントから渡された音声データをAIにかけるだけで、編集の下準備が一気に進みます。

「下準備を自動化する」=「編集のクオリティに注力できる」。

これがAI活用の最大のメリットです。

さらに、タスク管理ツールやスケジューラーを導入すれば、納期や作業進捗を効率的に整理できます。

頭の中で覚えておくことを減らすほど、集中力は成果に直結するのです。

もちろん、AIやツールを使うことに抵抗を感じる人もいます。

「手抜きと思われるのでは?」という不安もあるかもしれません。

しかし、クライアントが求めているのは「より良い動画」であり、「全工程を手作業でやった証明」ではありません。

効率化で生まれた時間を改善や提案に回すことこそが、評価につながります。

実際に成果を出している編集者の多くは、AIや自動化ツールを積極的に取り入れています。

人に任せられること、機械に任せられることを切り分け、自分の強みを活かす領域に集中しているのです。

「すべてを一人で抱え込まない」ことが、疲弊を防ぐ最大の秘訣だと言えるでしょう。

ここで押さえておきたいポイントは次の通りです。

- AIやツールは時間を生むための投資である

- 自動化によって本質的な作業に集中できる

- 効率化を恐れるより成果に時間を割く方が重要

- 一人で抱え込まず分業・自動化する意識が大切

つまり、AIやツールを積極的に取り入れることで「疲れずに成長を続けるサイクル」を構築できるのです。

効率化はズルじゃなく戦略です。空いた時間を自分の強みに使えば、大きな成果につながりますよ!

クライアントとの継続案件を増やしたい編集者に最適な記事です。成果より「信頼され続ける姿勢や対応」が重要だと、具体的な言動を通じて明確に解説されています。

動画編集に固執しないキャリア戦略

動画編集は魅力的な仕事ですが、それだけに固執すると視野が狭くなりがちです。

多くの人は「編集者として稼ぎ続けること」だけを考えますが、キャリアを広げる選択肢は他にも存在します。

本当に重要なのは「編集そのもの」ではなく「編集を通じて得た経験やスキル」をどう活かすかです。

ここに目を向けると、新しい働き方やキャリアパスが見えてきます。

この章では、編集に固執しすぎないための戦略として「ディレクター職」や「組織化」といった道を具体的に解説していきます。

ディレクターや組織化という選択肢

動画編集を続けていく中で、多くの人が直面するのは「自分の作業時間の限界」です。

案件を増やして収入を伸ばそうとしても、1日は24時間しかありません。

そこで有効なのが「ディレクター」という立場に移行する選択肢です。

編集作業をすべて自分で抱えるのではなく、チームを組み、他の編集者に依頼することで、自分は全体の品質管理や進行管理に専念できます。

例えば、撮影の立ち会いや企画のディレクション、クライアントとのコミュニケーションに時間を割けるようになれば、より高単価の仕事を引き受けることが可能になります。

「作業者」から「指揮者」へと立場を変えることで、自分のキャリアは大きく広がるのです。

また、組織化も有効な戦略です。

複数の編集者と協力してチームを作れば、自分の時間を確保しながら案件数を増やすことができます。

組織化のポイントは「教育」と「信頼関係」です。

自分の編集基準をチームに共有し、同じクオリティで仕上げられる仕組みを作ることで、安定して案件をこなせるようになります。

フリーランスとして活動していると「組織」という発想を忘れがちですが、スケールを大きくしたいなら避けて通れない道です。

もちろん最初から大規模にする必要はありません。

まずは1人の協力者に外注してみるだけでも、働き方の視野が広がります。

ここまでの話を整理すると次のようになります。

- 作業量には必ず限界があるため立場の転換が必要

- ディレクターになると高単価案件に挑戦できる

- 組織化は案件数を増やしつつ時間を確保できる

- 教育と信頼構築が成功の鍵となる

つまり、動画編集を「自分一人の労働」だけで考えず、キャリアを広げる選択肢を意識することが、長期的に活躍し続ける秘訣なのです。

自分の時間を増やす働き方

動画編集で収入を伸ばしたいと考えると、多くの人は「案件を増やすしかない」と思い込みます。

しかし実際は、案件を増やすほど自分の自由時間は削られてしまいます。

本当に目指すべきは「収入を増やしながら自分の時間を増やす働き方」です。

そのためには戦略的に働き方を変えていく必要があります。

まず重要なのは「単価を上げること」です。

同じ時間を使うなら、低単価の案件を数多くこなすよりも、高単価の案件に集中した方が効率的に収益を伸ばせます。

単価を上げるには、クライアントに対して「編集作業以上の価値」を提供することがポイントです。

企画提案、改善アイデア、マーケティング視点でのアドバイスなどを加えることで、単なる作業者からパートナーへと立場を変えられます。

次に有効なのが「外注化」です。

すべての工程を一人で行うのではなく、カット編集やテロップ入れなどの単純作業を外注すれば、自分は全体の管理やクオリティチェックに集中できます。

外注化は「自分の分身を作ること」とも言えます。

信頼できる人材を育てることで、自分の手を動かさずとも成果を上げられる体制が整います。

さらに「働く場所や時間をコントロールする工夫」も大切です。

カフェやコワーキングスペースを活用することで、集中度が高まり、短時間で成果を出せることもあります。

また、スケジュール管理の徹底も欠かせません。

「納期直前に徹夜で仕上げるスタイル」から「余裕を持った計画的なスタイル」へと切り替えるだけでも、自由時間は大きく変わります。

このように「時間を増やす工夫」を積み重ねることで、仕事と生活のバランスが改善され、結果的に長く活動を続けられるようになります。

ここでのポイントを整理しましょう。

- 案件数ではなく単価を上げることが時間を生む

- 外注化で自分の分身を育てると効率が上がる

- 作業環境やスケジュール管理で生産性を高める

- 自由時間を確保するほど長期的に継続できる

つまり「時間をどう増やすか」を常に考えることが、編集者としての成功を左右するのです。

収入だけでなく「時間の余白」を作る工夫を忘れない人が、結局は長く活躍できるんですよ!

理想と現実のギャップを埋める

動画編集を始めた多くの人が思い描くのは、カフェでパソコンを広げて自由に働く理想のライフスタイルです。

しかし、実際に待っているのは納期に追われる日々であり、そのギャップに苦しむ人は少なくありません。

「こんなはずじゃなかった」と感じる瞬間こそ、最も挫折を生みやすいポイントです。

そこで大切なのは、理想を否定するのではなく「どう現実との距離を埋めるか」を考えることです。

この章では、憧れのライフスタイルと現実の落差を正しく理解し、そのギャップを埋める具体的な方法を解説していきます。

憧れのライフスタイルと現実の差

動画編集を学び始めるとき、多くの人がSNSや広告で「スタバでMacを開いて作業」「昼から自由に働く」といった姿を目にします。

こうしたイメージに憧れ、動画編集を始めた人も多いのではないでしょうか。

しかし現実は、案件の納期や修正対応に追われ、深夜まで作業することも珍しくありません。

理想のライフスタイルと現実の働き方の差は、想像以上に大きいのです。

この差が精神的なストレスを生み、「思っていたのと違う」と感じさせてしまいます。

特に初心者は「頑張ればすぐに自由を得られる」と思い込みやすいため、現実とのギャップに落胆しやすいのです。

ただし、これは「理想が間違っている」という話ではありません。

むしろ理想は目標として大切であり、その方向に向かって努力するからこそ成長できます。

大切なのは「いつその理想に到達できるのか」という時間軸の認識です。

最初の数ヶ月はどうしても地道な作業が続きますが、その積み重ねがやがて自由な働き方につながります。

理想と現実の差を「成長のステップ」と捉えることで、挫折感は大きく減ります。

また、成功している人の多くも最初から自由を得ていたわけではありません。

最初は血のにじむような努力をし、その後に理想の働き方を実現しているのです。

つまり「現実の厳しさ」と「理想の美しさ」の両方を理解したうえで、自分の現在地を受け止めることが大切なのです。

ここで整理しておきましょう。

- 多くの人は理想の自由な働き方に憧れて動画編集を始める

- 実際には納期や修正に追われる現実が待っている

- 理想と現実の差を成長のステップと捉えることが重要

- 成功者も最初は努力の積み重ねを経て自由を得ている

理想と現実の差を悲観するのではなく、未来への道筋として受け入れることが、動画編集を続ける大きな支えになるのです。

地道な積み重ねが自由を生む

動画編集を通して「自由に働きたい」と願う人は多いですが、実際に自由を手にする人は一握りです。

その違いを分けるのは、派手な才能ではなく地道な積み重ねを続けられるかどうかです。

自由は一気に手に入るものではなく、努力の先に少しずつ開けていくものです。

最初の数ヶ月は睡眠を削ることもあり、納期に追われる日々が続きますが、それは通過点に過ぎません。

ここで挫折してしまえば夢は叶いませんが、コツコツと継続すれば必ずステージは変わります。

例えば、最初は1本5,000円の案件しか取れなかった人が、半年後には3万円の案件を担当できるようになった。

その背景には「毎日の練習」と「丁寧なクライアント対応」という小さな積み重ねがあります。

派手な成功談に目を奪われるより、自分の足元にある成長を大切にすることが、結局は最短ルートなのです。

また、地道に積み重ねる人ほど信頼を得やすいのも事実です。

クライアントは一発の才能よりも、継続して成果を出してくれる人を評価します。

つまり「真面目にコツコツやる」ことは、実は動画編集の世界で大きな武器になるのです。

自由とは、努力を積み上げた人にだけ訪れるご褒美。

最初から自由を求めすぎると現実とのギャップに苦しみますが、積み重ねの先にこそ本当の自由があるのです。

さらに、地道な努力はスキルだけでなくメンタルも強化します。

「自分は続けられる」という自信が、プレッシャーや不安を跳ね返す土台になります。

一歩ずつ進んでいる実感があれば、他人と比較して病むことも減り、自分の成長に集中できるようになります。

ここで整理すると次の通りです。

- 自由は努力の積み重ねの先にしかない

- 継続する人ほどクライアントから信頼される

- 小さな成果を積み重ねることが最短ルート

- 継続がスキルとメンタルを同時に強化する

「自由に働く未来」を描くなら、まずは地味な積み重ねを続けることが不可欠です。

自由を手に入れた人ほど「地道に積み上げてきた」と口を揃えます。焦らず続けることが一番の近道ですよ!

理想とする「高収入」を現実に変える具体策が詰まっています。

案件ジャンルの選び方やポートフォリオ・営業戦略を通じて、高単価の実現可能性が見える化されており、理想と現実のギャップを埋める行動指針になります。

比較に振り回されないマインド

動画編集をしていると、SNSやコミュニティで活躍している人の姿が目に入ります。

「初月で30万円稼ぎました」「半年でフリーランス独立」など、華やかな成果を見てしまうと、どうしても自分と比べて落ち込んでしまうものです。

しかし比較ばかりしていると、自信を失い、せっかくの努力も無駄になりかねません。

大切なのは、他人ではなく「過去の自分」と比べる視点です。

この章では、比較に振り回されないための考え方を整理し、前向きに成長を続けるためのマインドを紹介します。

他人の成果と比べない思考法

成果を出している人を見ると「自分は才能がないのでは」と感じる瞬間があります。

しかし、見えているのはあくまで一部の成功例に過ぎません。

人それぞれスタート地点も環境も違うため、単純に比較すること自体が意味を持たないのです。

例えば、毎日10時間作業できる人と、1日2時間しか取れない会社員が同じ速度で成長するのは不可能です。

それでも2時間を継続できれば、1年後には大きな成果につながります。

「同じ条件ではないのに比較して落ち込む」ことほど無駄なエネルギー消費はありません。

むしろ比較すべきは「昨日の自分」「先月の自分」です。

スキルが少しでも伸びた、作業スピードが上がった、クライアントに褒められた。

その小さな成長を実感できれば、自己肯定感を保ちながら進めます。

比較を「刺激」に変え、落ち込みではなく学びにつなげる意識も効果的です。

「あの人はどうやって短期間で成長したのか」を研究し、良い部分だけを取り入れれば、自分の成長に活かせます。

結局のところ、成功者との比較は「悩むため」ではなく「学ぶため」に使うべきなのです。

ここで整理しておきましょう。

- 他人と比べても環境が違うため意味がない

- 比較するなら「過去の自分」との成長

- 成功者からは落ち込むのではなく学びを得る

- 比較を悩みではなく刺激に変える発想が重要

比較の矛先を「他人」から「自分」に変えることで、前向きな成長サイクルが回り始めます。

自分を褒めて肯定感を育てる

動画編集を続ける中で、多くの人が忘れてしまうのが「自分を褒める」という習慣です。

他人と比べることに夢中になりすぎて、自分の成長を見落としてしまう人は少なくありません。

しかし自己肯定感を高めるためには「小さな成果でも自分を認めること」が不可欠です。

例えば「初めて案件を受注できた」「1本動画を納品できた」など、どんな小さなことでも自分を褒める価値があります。

そもそも動画編集を始めて「1円でも稼げた」こと自体が大きな成果です。

多くの人が副業に挑戦しても収益化に至らない中で、それを成し遂げた時点で誇るべきことなのです。

「成果が小さいから褒める必要はない」と考えるのは大きな間違いです。

小さな達成を積み重ねることで、自己肯定感は確実に育っていきます。

また、自分を褒めることはモチベーション維持にも直結します。

「頑張ってよかった」という実感があるからこそ、次の努力に向かえるのです。

大事なのは「他人基準」ではなく「自分基準」で褒めること」です。

他人の華やかな成果と比べてしまうと、自分の成長を過小評価してしまいます。

例えば「自分は初月で10万円しか稼げなかった」と落ち込む人もいますが、冷静に考えれば副業で10万円を稼げる時点で大成功です。

こうした認識の切り替えが、疲弊から立ち直る大きな力になります。

さらに、自己肯定感を高めると「挑戦する勇気」も得られます。

自分を認められない人は新しい挑戦を怖がりますが、自分を褒められる人は自然と前に進めるのです。

「できなかったこと」より「できるようになったこと」に目を向ける。

これが成長を持続させる最大の秘訣です。

ここで整理すると次の通りです。

- 小さな成果でも必ず自分を褒める

- 1円でも稼げたら大きな成果と認める

- 他人基準ではなく自分基準で評価する

- 自己肯定感が挑戦を後押しする力になる

自己肯定感は「継続力の燃料」です。

疲れを感じたときこそ、自分を褒める習慣を思い出してみましょう。

他人と比べるより、自分をちゃんと褒めてあげてください。

それが一番のモチベーションになります!

フリーランスと会社員の違い

動画編集を副業や本業として続ける中で、多くの人がつまずく原因のひとつが「働き方の違い」を理解できていないことです。

会社員としての感覚のままフリーランスに挑戦すると、思わぬギャップに苦しむことになります。

フリーランスと会社員は「仕事の取り方」も「責任の重さ」も根本的に異なるのです。

この違いを理解しないまま走り続けると、疲弊や挫折の原因になってしまいます。

この章では、フリーランスと会社員の働き方の差を整理し、自分に合ったマインドセットを身につける方法を解説します。

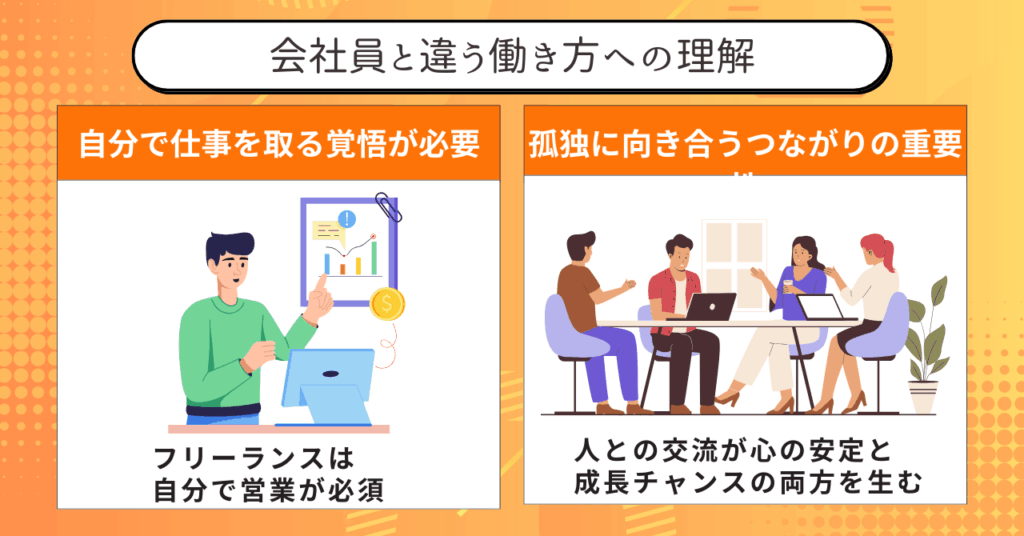

仕事の取り方と責任の違い

会社員の場合、基本的に仕事は上司や会社から与えられます。

成果を出す責任はありますが、案件を「取る」という発想はあまり必要ありません。

一方、フリーランスは「自分で仕事を取りに行かない限り、仕事が存在しない」という厳しい現実があります。

営業、提案、ポートフォリオの準備など、案件獲得そのものが最初の壁になるのです。

この「自分で取りに行く文化」を理解できていないと、成果が出る前に心が折れてしまいます。

また、責任の重さにも大きな違いがあります。

会社員であれば、納期や品質に問題が起きても、ある程度は会社や上司が対応してくれます。

しかしフリーランスは、すべてが自己責任です。

納期を守れなければ信頼を失い、品質が低ければ次の案件につながりません。

自由と引き換えに「責任を一人で背負う」ことになる。

これがフリーランスにおける最大の特徴です。

この違いを理解せずに「自由に働きたい」という理想だけで飛び込むと、想像以上のプレッシャーに押しつぶされてしまうのです。

しかし裏を返せば、責任を果たす力を身につければ、フリーランスは大きな成長と自由を同時に手にすることができます。

ここで整理してみましょう。

- 会社員は「与えられた仕事」をこなす働き方

- フリーランスは「自分で仕事を取りに行く」働き方

- 責任は会社員なら分散、フリーランスなら自己完結

- 自由の代償として大きな責任を背負う必要がある

フリーランスとして成功するには、この違いを理解し覚悟を持つことが欠かせません。

孤独感と人とのつながりの重要性

フリーランスとして活動する動画編集者の多くが直面するのが「孤独感」です。

案件に追われ、家で黙々と作業を続けていると、人と会う機会が極端に減ってしまいます。

人との接点が少なすぎると、想像以上にメンタルに影響することは見逃せません。

どれだけ一人が好きな人でも、半年以上ほぼ孤独で作業を続ければ心が疲れてしまうのです。

会社員であれば日常的に同僚や上司と会話があります。

しかしフリーランスは基本的に一人作業が中心で、オンラインでのやり取りすら最低限になりがちです。

この孤独感は「仕事の疲れ」以上に心を蝕む原因になります。

そこで意識して取り入れたいのが、人とのつながりです。

業界のオフ会に参加したり、同じ地域の編集者と食事に行くだけでも、驚くほど気持ちが軽くなります。

「自分は一人じゃない」と実感できるだけで、孤独のストレスは大きく和らぎます。

また、オンラインサロンやコミュニティに参加するのも効果的です。

他の人の進捗を見たり、自分の悩みを共有するだけでも前向きな気持ちを取り戻せます。

人とつながることは単なるメンタルケアに留まりません。

新しい案件を紹介してもらえたり、スキルや情報を交換できるなど、キャリアに直結するメリットも大きいのです。

「孤独を避けるための交流」が「成長を加速させる出会い」につながることも少なくありません。

もちろん内向的な人にとって、人付き合いは簡単ではないかもしれません。

しかし、小さな行動から始めれば十分です。例えば「納品した案件で直接会いに行く」「一人でもイベントに参加してみる」といった一歩で構いません。

大事なのは「ゼロにしないこと」。

たとえ月に1度でも人と会う習慣があるだけで、孤独の影響は大幅に減ります。

ここでポイントを整理しましょう。

- フリーランスは孤独感に陥りやすい

- 孤独は仕事の疲れ以上にメンタルを消耗させる

- オフ会・サロン・地域交流で孤独を解消できる

- つながりは案件や成長のチャンスにも直結する

孤独を軽くする工夫は、フリーランスを長く続けるための大切な武器になるのです。

一人で抱え込むと本当に疲れます。

小さくてもいいので、人とのつながりを意識してみてください!

フリーランスの孤独や視点の持ち方を具体的に解説。

自分・クライアント・視聴者・外部環境という4つの視点バランスが長期的成果の鍵になる点が、会社員との意識の差を埋めるうえで参考になります。

疲れずに続けるために覚えておきたいこと

この記事では、動画編集者が疲弊してしまう理由と、その解決策についてお伝えしました。

大切なのは「全力で頑張り続けること」ではなく「無理なく続けられる仕組みをつくること」です。

短期間で結果を出そうと焦れば、睡眠や健康を犠牲にしてしまい、結局は続けられなくなります。

だからこそ、自分に合ったペースを見つけ、休むことも戦略のひとつとして取り入れていきましょう。

効率化やAIの活用、外注や組織化といった工夫を取り入れることで、疲れを減らしながら成果を上げることが可能です。

さらに、他人と比較するのではなく、自分の小さな成長を認めて褒めることが、継続のモチベーションにつながります。

フリーランスの自由は「責任」と「孤独」と隣り合わせですが、人とのつながりを意識すれば、支え合いながら前に進むことができます。

動画編集を続けて成功する人は「自分のペースを守り、工夫を積み重ね、成長を楽しめる人」です。

もし今疲れていると感じているなら、やめてしまう前に「どんな工夫ができるか」を考えてみてください。

その小さな工夫が未来の大きな成果につながります。

今日の一歩が、明日の自由な働き方をつくります。

焦らず、自分のペースで歩みを進めていきましょう。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。