Brainメディア運営部です!

今回は弊社代表の迫佑樹のインタビューを元に記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「Xでフォロワーを増やしたいけど、どう動けばいいのかわからない…」

そう感じている方は、とても多いのではないでしょうか。

実際、X(旧Twitter)は今や〝事業を伸ばすために欠かせないSNS〟となりつつあります。

フォロワー数が増えれば、それだけ発信の影響力も大きくなる。

しかし、ただ数字だけを追いかけても、思うような成果は得られないのが現実です。

今回の記事では、Xのフォロワー数16万人超の実績を持ち、数々の事業をSNSで成長させてきた専門家の知見をもとに、

フォロワー数別にやるべきことリストを徹底解説していきます。

なぜなら、フォロワー数ごとに最適な戦略が異なるからです。

例えば、0〜500フォロワー期と1万人以上のフェーズでは、取るべき行動も心構えも大きく違います。

にもかかわらず、多くの人が〝どの段階でも同じやり方で運用してしまう〟のです。

その結果、努力しているのに伸びない、途中で諦めてしまうという人が後を絶ちません。

この記事では、まず「なぜXではフォロワー数よりも関係性が重要なのか」という根本から解説します。

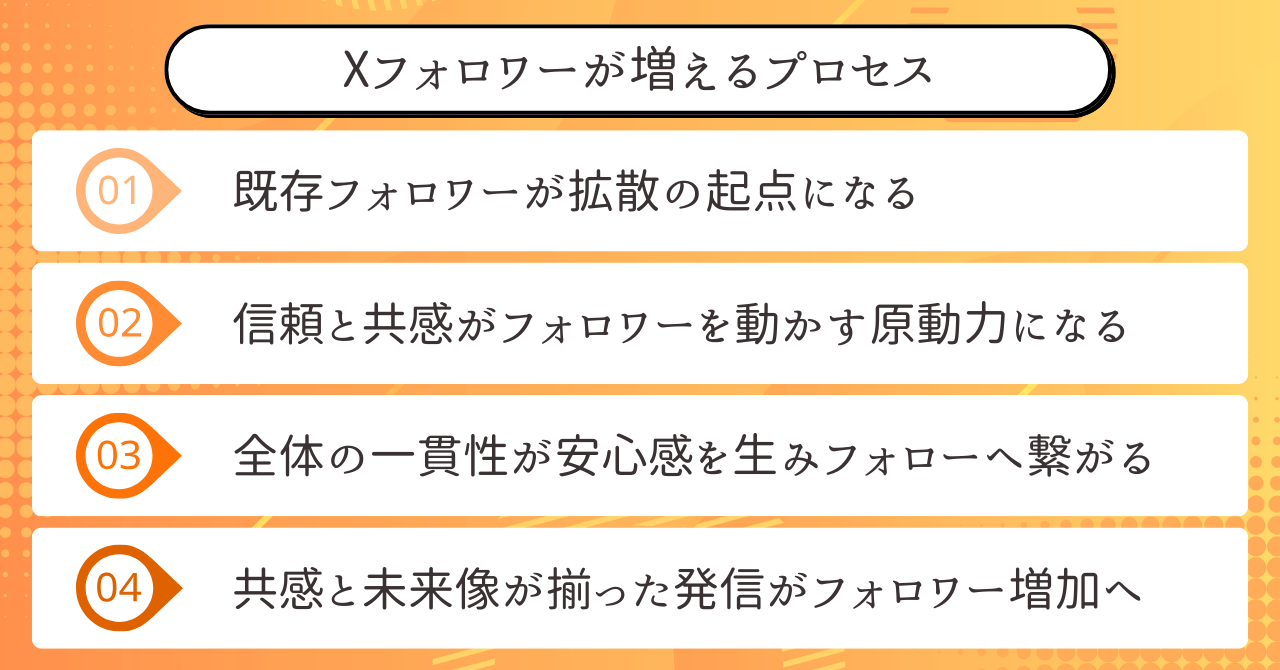

次に、「フォロワーが増える6つのプロセス」を分解し、仕組みを理解していただきます。

そのうえで、「0〜500」「500〜1000」「1000〜1万」「1万以上」と段階ごとのやるべきことを丁寧に示していきます。

最後には、フォロワー数よりも大切な〝発信の本質〟を再確認していただけるはずです。

もしあなたが「Xを通じて影響力を持ちたい」「事業を伸ばしたい」と考えているなら、

この記事が必ず指針になります。

それでは、本題に入っていきましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

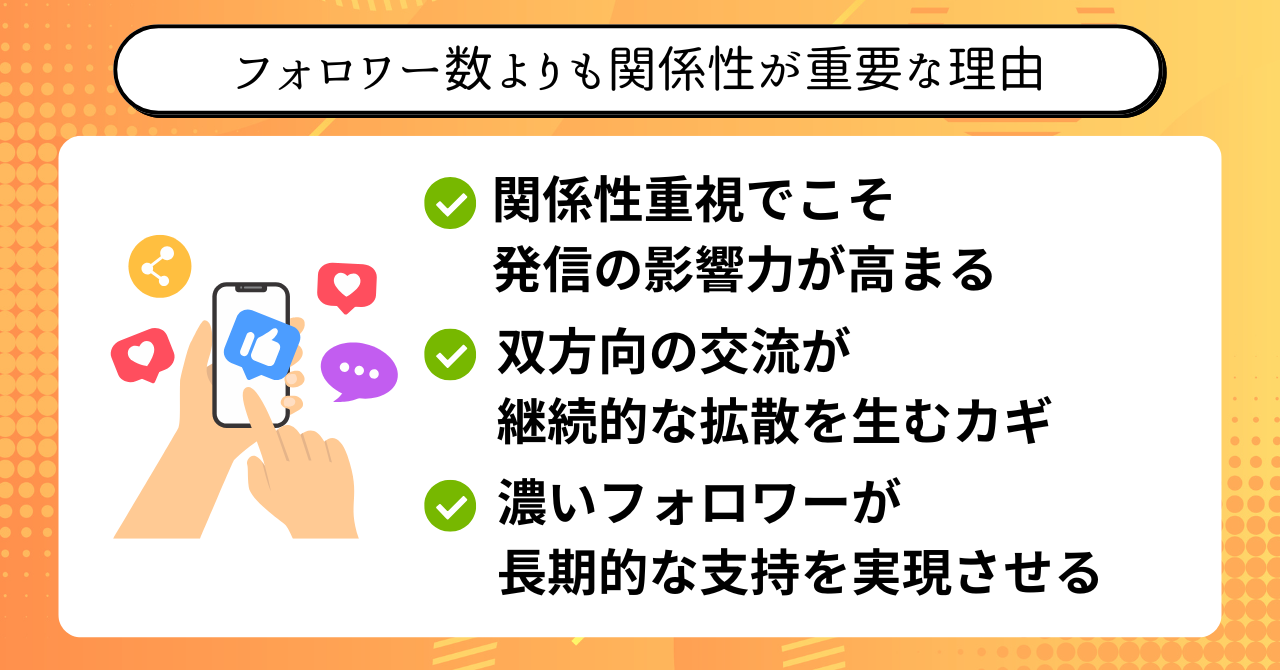

なぜX運用ではフォロワー数よりも“関係性”が重要なのか

Xを運用する上で、最初に意識すべきことは〝フォロワー数=成果〟という単純な考え方を捨てることです。

多くの人は「フォロワーが増えれば成功」と思いがちですが、実際には数だけを追いかけても空回りするケースがほとんどです。

本当に大切なのは、フォロワー1人1人と築く関係性の深さにあります。

数字の増加は一時的な安心を与えてくれるかもしれませんが、ビジネスや発信を長く続けていく上では、信頼という土台が欠かせません。

ここでは、なぜ関係性がフォロワー数以上に重要なのかを具体的に解説していきます。

フォロワー数を追うだけでは成果が出ない理由

Xで成功している発信者を見渡すと、単に数字を増やした人よりも、コミュニティのように〝濃い関係〟を築いた人が長期的に支持されています。

なぜなら、数字は表面的な指標にすぎず、実際の影響力や収益には直結しないからです。

例えば、10万人のフォロワーがいても、実際に投稿を見て行動してくれる人がごく一部なら、影響力は限定的です。

一方で1万人でも、その多くが「この人の言葉なら信じたい」と思っていれば、強い拡散力や収益化につながります。

数字だけを追う発信は、やがて信頼を失うリスクを伴うのです。

「フォロワーが増えればいい」という短絡的な発想は、かえって自分の発信を弱くしてしまうのです。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- フォロワー数は成功の絶対指標ではない

- 行動してくれる濃いフォロワーが影響力を決める

- 数字だけを追うと逆に信頼を損なう

つまり、X運用の出発点は「いかにフォロワーと関係性を築くか」にあることを理解すべきです。

1人1人との信頼が拡散力を生む仕組み

Xでフォロワーを増やしたいなら、まず理解すべきは〝信頼が拡散を生む〟という事実です。

どれだけ優れたツイートをしても、既存フォロワーが「いいね」や「リツイート」を押してくれなければ、新しい人に届くことはありません。

つまり、最初の拡散力はフォロワーとの信頼関係から始まるのです。

「この人の発信は応援したい」「役立つから広めたい」と思われて初めて、ツイートは外の世界へ広がっていきます。

フォロワーを“数字”ではなく“人”として見る姿勢が大前提です。

1人1人との交流を重ねることで、共感が積み重なり、拡散の原動力が生まれます。

例えば、初期の段階でコメントやリプライを丁寧に返す人は、フォロワーとの結びつきを強めやすいです。

逆に、ただ一方的に情報を投げるだけでは、フォロワーは「関係性が薄い」と感じ、拡散に繋がりにくくなります。

共感と信頼の積み重ねこそが、アルゴリズム以上に大切な拡散要因なのです。

実際、Xで影響力を持つ発信者は、必ず“濃いコミュニティ”を持っています。

また、信頼は一度築けば長期的に機能します。

数年経っても「この人の発信なら信じられる」と思ってもらえるからこそ、安定した拡散力を維持できるのです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 拡散はフォロワーの信頼から始まる

- 1人1人と向き合うことで共感が生まれる

- 長期的な拡散力は信頼の積み重ねで維持される

短期的にバズを狙うよりも、フォロワーとの信頼を大切にすることが結果的に最大の拡散力を生むのです。

濃いフォロワーが長期的な影響力を支える

Xで一時的にフォロワーが増えても、その数が安定した影響力に直結するわけではありません。

本当に長く支持されるのは〝濃いフォロワー〟をどれだけ抱えられるかです。

濃いフォロワーとは、単に投稿を眺める存在ではなく、「この人の発信なら必ず見たい」と思い、拡散や購入、コミュニティ参加まで積極的に関わってくれる人を指します。

濃いフォロワーは“応援者”であり、発信者の資産そのものです。

彼らの存在があるからこそ、発信者は長期的に影響力を維持し、次のステージへ進むことができます。

例えば、最初の500人のフォロワーの中に「ずっと拡散してくれる人」「何年経ってもお客さんでいてくれる人」がいれば、その繋がりは大きな財産になります。

一方、数だけを集めたフォロワーは、流行が変わればすぐに離れてしまいます。

つまり、フォロワー数が多くても関係性が薄ければ、影響力は砂の城のように崩れていくのです。

濃いフォロワーを育てるには「相手を数字ではなく人として扱うこと」「一方通行ではなく双方向のやり取りをすること」が欠かせません。

発信内容に一貫性を持ち、信頼を裏切らない姿勢を貫くことで、フォロワーは「長くついていきたい」と感じるようになります。

ここまでの話をまとめると次の通りです。

- 濃いフォロワーは一時的な数字以上の価値を持つ

- 応援者がいることで影響力は長期的に安定する

- 一貫性と信頼が濃いフォロワーを育てる

長く影響力を持ち続けたいなら、フォロワーの“深さ”を大切にすることが欠かせません。

濃いフォロワーを大切に育てることこそが、発信者として長く信頼され続ける最大の秘訣なんです!

Xフォロワーが増える“プロセス”を理解する

Xでフォロワーが増えるのは偶然ではなく、明確なプロセスがあります。

多くの人が「いいツイートをすれば自然に増える」と考えがちですが、実際には仕組みを理解して動くかどうかで結果は大きく変わります。

フォロワーが増えるまでの流れは4段階に分かれているのです。

この流れを知らなければ、どんなに努力しても成果に繋がりにくくなります。

ここからは、その最初のステップについて詳しく解説します。

ツイートはまず既存フォロワーに届く

Xで投稿した内容は、まず自分をすでにフォローしてくれている人にしか届きません。

つまり、既存フォロワーに対してどのような発信をするかが最初の分岐点になるのです。

「まだフォロワーが少ないから意味がない」と思う人もいますが、それは大きな誤解です。

むしろ少人数だからこそ、1人1人に深く届く発信を心がけることが重要です。

既存フォロワーは“拡散の起点”です。

彼らが「いいね」や「リツイート」をしなければ、外部の人に届くことはありません。

たとえフォロワーが100人でも、その100人に信頼されていれば、拡散の可能性は大きく広がります。

逆に、1万人いても全員が無関心なら、ツイートはそこで止まってしまいます。

重要なのは“数”ではなく“反応率”です。

既存フォロワーがどれだけ共感してくれるかによって、次のステップに進めるかどうかが決まります。

ここまでを整理すると次の通りです。

- ツイートはまず既存フォロワーにしか届かない

- 既存フォロワーが拡散の起点になる

- 大切なのは数よりも反応率

このステップを理解せずに発信を続けても、フォロワー増加にはつながりません。

まずは既存フォロワーとの関係を深めることが、すべてのスタート地点なのです。

いいね・リツイートが新規リーチを生む

Xでの拡散は、既存フォロワーのアクションによって初めて外部に広がります。

その代表的な行動が「いいね」と「リツイート」です。

いいねは共感のサインであり、フォロワーのタイムラインに「〇〇さんがいいねしました」と表示されます。

これによって、フォロワー外の人が自分の投稿に触れる機会が生まれるのです。

リツイートはさらに強力な拡散手段です。

フォロワーがあなたの投稿を直接シェアしてくれることで、まったく新しい層に届く可能性が広がります。

つまり、既存フォロワーに「これは紹介したい」と思わせることが、次のリーチに繋がる条件なのです。

例えば、役立つノウハウや共感を呼ぶストーリーは、リツイートされやすい傾向にあります。

一方で、自分本位で意味が伝わりにくい投稿は、ほとんど拡散されません。

ここで大切なのは「どうすれば既存フォロワーが反応しやすいか」を考えることです。

フォロワーが共感したくなる切り口や、他の人に伝えたくなる言葉を意識することで、自然と拡散されやすくなります。

拡散の原動力は“信頼”と“共感”です。

アルゴリズムを攻略する以前に、フォロワーが「応援したい」と思える発信をすることが重要です。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- いいねは共感のサインとして新規リーチを生む

- リツイートは最も強力な拡散手段

- 信頼と共感がフォロワーの行動を引き出す鍵

拡散はフォロワーの手によってしか起こりません。

だからこそ「応援したい」と思われる発信を心がける必要があるのです。

プロフィール設計がフォロー判断を左右する

ツイートが拡散され、フォロワー外の人に届いたとしても、そこでフォローしてもらえるとは限りません。

多くの人は「この人をフォローすべきかどうか」をプロフィールページで判断します。

プロフィールは“自己紹介”ではなく“信頼の入口”です。

どんな人なのか、どんな発信をしているのか、フォローするメリットは何か――ここが明確でなければスルーされてしまいます。

実際、プロフィールに「ただの日記」「曖昧な肩書き」しか書かれていないアカウントは、よほどの人気者でない限りフォローされません。

逆に、明確な発信テーマや提供できる価値が示されていれば、フォローされる確率は大きく高まります。

プロフィールで伝えるべきは“どんな未来を与えられるか”です。

フォロワーが「この人をフォローすれば役立ちそう」「人生が良くなりそう」と思えるように設計することが重要です。

また、アイコンやヘッダー画像も軽視できません。

第一印象で「信頼できる人」と思わせるかどうかは、文章だけでなくビジュアルにも左右されます。

さらに、固定ツイートを活用すれば「この人はこんな発信をしている」という具体的なイメージを与えることができます。

プロフィールと発信内容の一貫性があればあるほど、安心感は増します。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- プロフィールは信頼の入口であり自己紹介ではない

- 発信テーマや提供価値を明確にすることが重要

- 視覚要素や固定ツイートで印象を補強できる

ツイートで注目を集めても、プロフィール設計が弱ければフォローは得られません。

“信頼の入口”を整えることがフォロワー増加の分岐点なのです。

“有益ツイート=フォロワー増”ではない本質

Xを伸ばしたいと考える人の多くが陥る誤解が「有益なツイートをすればフォロワーは自然に増える」という考え方です。

確かに有益な情報は評価されやすいですが、それだけでフォロワーが増えるとは限りません。

フォローするかどうかは、ツイート単体ではなく“全体像”で判断されるからです。

どれだけ有益な内容を投稿しても、プロフィールが弱ければスルーされ、発信軸がブレていれば信用されません。

また、情報が有益でも「冷たい」「上から目線」と感じられれば、読者は共感を失いフォローには繋がりません。

つまり、有益さは必要条件ではあっても十分条件ではないのです。

本当にフォロワーが増える発信とは「役立つ情報+共感+一貫性」が揃っているものです。

フォロワーは情報を受け取るだけでなく、「この人についていきたい」と思えるかを重視しています。

数字の裏には必ず“人の感情”があるという視点を忘れてはいけません。

人は感情で動き、感情でフォローを決めます。

ここまでの話を整理すると次の通りです。

- 有益ツイートだけではフォロワーは増えない

- プロフィールや一貫性など全体像が重要

- 共感と感情がフォローの決め手になる

有益さを追求することは大切ですが、それに加えて「どんな未来を届けたいのか」を伝える発信こそがフォロワー増加の本質なのです。

有益さだけでなく、感情に寄り添った発信ができる人こそ、長くフォロワーに愛されて伸び続けます!

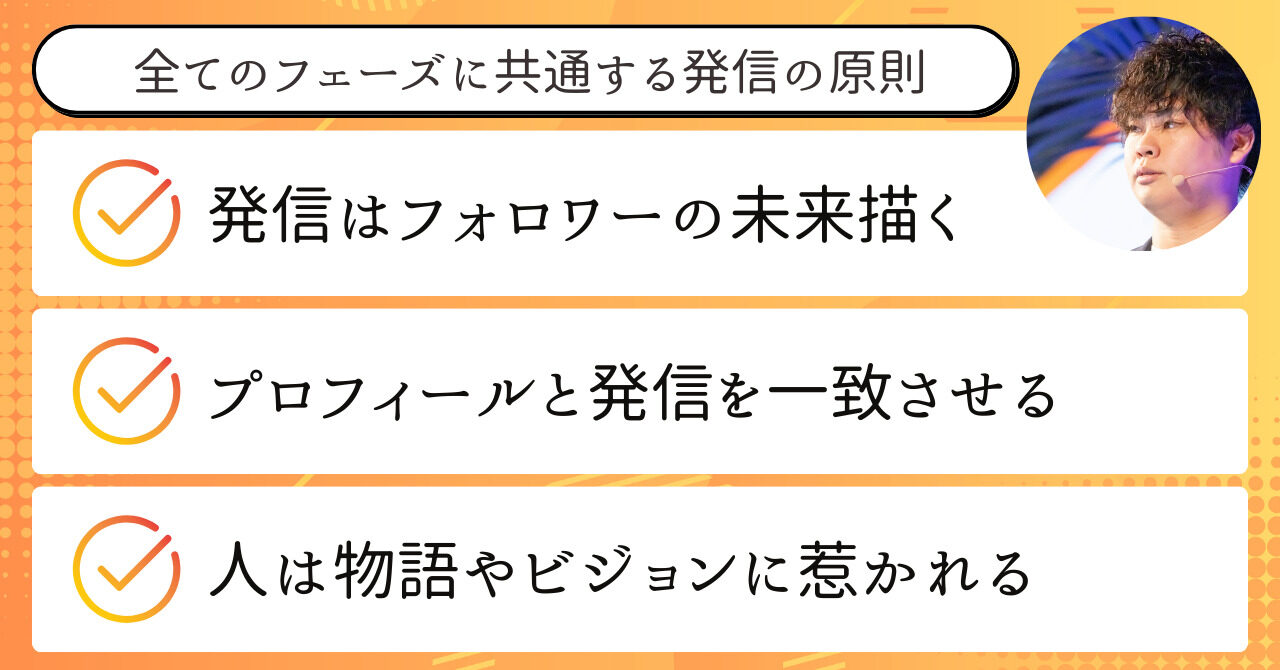

全てのフェーズに共通する発信の原則

X運用ではフォロワー数の段階によって取るべき戦略は変わります。

しかし、どのフェーズにおいても変わらない“共通の原則”があります。

その原則を理解していないと、フォロワー数が増えても発信がブレてしまい、長期的な影響力を築けません。

ここからは、すべての発信者が意識すべき3つの原則を解説していきます。

フォロワーを“理想の未来”へ導く姿勢

フォロワーが発信者に求めているのは「今の自分をより良い状態に導いてくれる存在かどうか」です。

単なる知識提供ではなく「この人についていけば、自分の未来が変わる」と思わせることが大切です。

例えば「プログラミングの勉強法を発信する人」であれば、ただのノウハウ紹介にとどまらず、「学んだ先にどんなキャリアが待っているのか」を示すことが求められます。

発信とは情報ではなく“未来への約束”です。

「この発信を通じて、あなたをA地点からB地点へ連れていく」という姿勢を示すことで、フォロワーは自然とついてきます。

フォロワーにとっての理想の未来を提示できる人ほど、長期的に支持されるのです。

ここでの要点を整理すると以下の通りです。

- 発信は知識提供ではなく未来への約束

- フォロワーは「人生を良くしてくれる人」に惹かれる

- 理想の未来を明確に示すことで信頼が深まる

どのフォロワー帯でも、この“未来を示す姿勢”を忘れてはいけません。

プロフィールと発信軸の一貫性を保つ

Xで信頼を得るためには、プロフィールと日々の発信に一貫性を持たせることが欠かせません。

フォロワーは「この人は一体何を伝えたい人なのか」を無意識に見極めています。

プロフィールで掲げているテーマと、実際の発信内容がズレていると、一気に信頼を失うのです。

例えば、プロフィールで「副業で人生を変える方法を発信」と書いているのに、日常の愚痴や関係のない話ばかり投稿していたらどうでしょうか。

フォロワーは「結局この人は何者なのか」と混乱し、フォロー解除につながります。

逆に、プロフィールで示したテーマを一貫して発信していれば「この人は信用できる」と認識され、フォローの定着率が上がります。

一貫性はブランド力です。

テーマがブレなければブレないほど、専門性と信頼が積み上がっていきます。

さらに、プロフィールと発信が一致していると、新規フォロワーも「この人をフォローすれば自分に役立つ」と即座に判断できます。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- プロフィールと発信のズレは信頼を損なう

- テーマの一貫性がブランド力を高める

- 一致していることで新規フォローが定着しやすくなる

一度テーマを決めたら、発信とプロフィールを常に照らし合わせて確認することが大切です。

フォロワーが“ついていきたい”と思う世界観を示す

フォロワーが長く応援したいと思う発信者には、共通して〝独自の世界観〟があります。

それは「この人についていけばこんな未来が待っている」とイメージできる物語のようなものです。

単なる情報発信だけでは、人は長くついてきません。

情報の先にあるビジョンや価値観を示すことで、フォロワーは「自分もその未来に参加したい」と感じるのです。

例えば、教育系の発信者なら「スキルを身につけた先にどんなキャリアや生活があるのか」を伝えることが大切です。

ビジネス系なら「この知識を学んだら、どんな自由や選択肢を得られるのか」を示すことが必要です。

世界観は“共感と憧れ”を生み出す力です。

フォロワーはその発信に触れることで「自分もこの人のようになりたい」「この未来を一緒に見たい」と思うようになります。

また、世界観は言葉だけでなく、アイコン、画像、発信のトーンなど全体で表現されます。

発信の細部まで一貫して世界観を示すことで、ブランドとしての強さが際立ちます。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 人は情報だけではなく物語やビジョンに惹かれる

- 世界観があることで共感と憧れが生まれる

- 発信全体を通じて一貫した世界観を示すことが重要

フォロワーに「この人についていけば未来が変わる」と思わせられる発信者こそ、長く支持され続けるのです。

フォロワーは情報よりも「一緒に歩みたい未来」に惹かれます。だからこそ世界観を示すことが大事なんです!

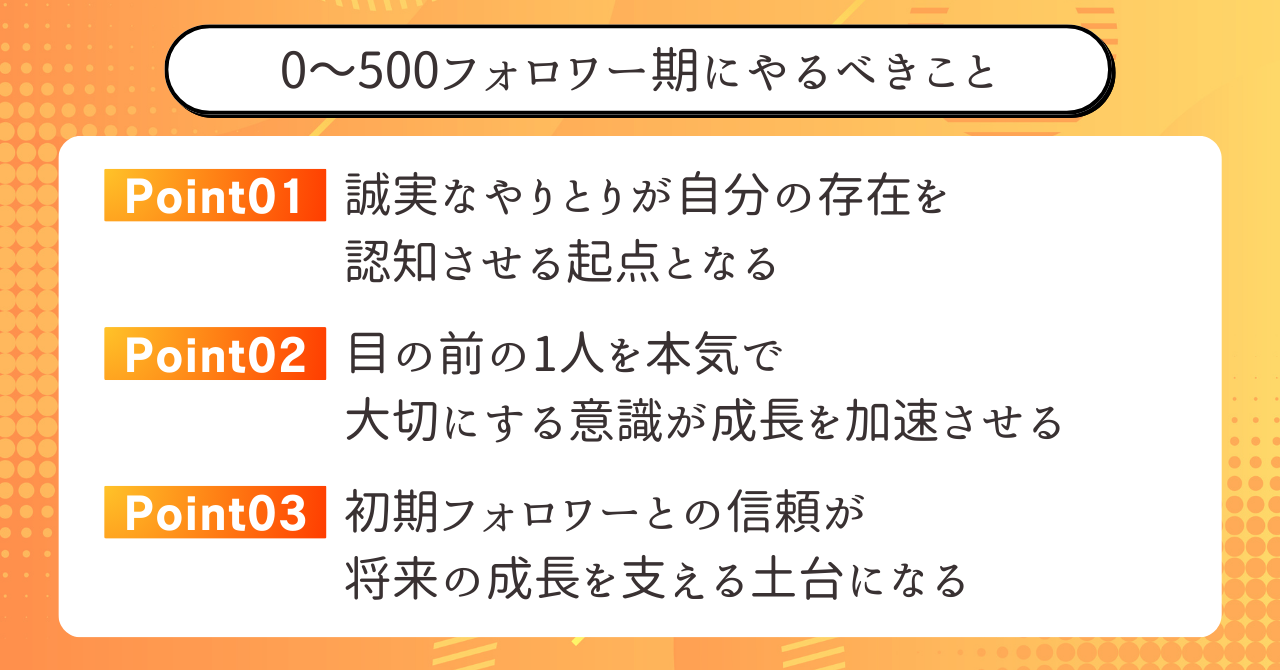

0〜500フォロワー期にやるべきこと

Xを始めたばかりの段階では、フォロワー数が少ないため、自分の投稿がほとんど見られないという現実に直面します。

この時期に大切なのは「待つ」のではなく「自分から動く」ことです。

0〜500フォロワー期は“露出と交流”が最重要課題です。

ここで積極的に動けるかどうかが、その後の伸び方を大きく左右します。

自分から積極的に露出・交流する

この段階では、発信しても既存フォロワーが少ないため、自然に拡散されることはほとんどありません。

だからこそ、自分から他のユーザーに絡んでいくことが必要になります。

具体的には、有名アカウントへのリプライ、共通の興味を持つ人へのコメント、積極的なフォローなどが効果的です。

ただし「フォロワーを増やすために絡んでいる」と伝わるやり方は逆効果になるため注意が必要です。

相手の発信に心からの関心を示すことが基本です。

相手の投稿をよく読み、自分の考えや共感を添えることで、自然な交流が生まれます。

また、初期段階では「自分がどんな発信をしている人か」を知ってもらうことも大切です。

プロフィールや固定ツイートで自分の方向性を示しつつ、交流の中で存在を認知してもらいましょう。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- 0〜500期は待つのではなく自分から動く

- 露出と交流が拡散の起点を作る

- 関心を持ったやり取りが信頼につながる

この時期は「自分を知ってもらうこと」を最優先に、積極的に行動していきましょう。

フォロワーを数字でなく“人”として接する

0〜500フォロワー期でもっとも大事なマインドは「フォロワーをただの数字として見ない」ということです。

フォロワーの一人ひとりは、あなたの発信を受け取る“人間”であり、関わり方次第で一生の応援者になる可能性を秘めています。

数字にとらわれず、目の前の1人を大切にすることが、この段階での最大の成長要因です。

例えば、数百人しかフォロワーがいないと「まだまだ少ない」と焦る人がいます。

しかし、その数百人の中に熱心なファンや将来のお客さんになる人がいるとしたら、どうでしょうか。

実際に、初期から関係を築いたフォロワーが、数年後もずっと情報を拡散してくれたり、サービスを購入してくれるケースは珍しくありません。

濃い関係性は後の拡散力や信頼に直結する資産です。

だからこそ、数ではなく一人一人のフォロワーと誠実に向き合うことが重要です。

具体的には、リプライを返したり、フォロワーの発信を読み込み、感謝や共感を示すことから始められます。

この積み重ねが「自分は大事にされている」と感じさせ、強い信頼関係へと発展します。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- フォロワーは数字ではなく“人”である

- 初期フォロワーとの関係は一生の資産になる

- 誠実な交流が濃い信頼を育む

0〜500期こそ、フォロワーを数字扱いせずに人として向き合う姿勢が求められます。

初期フォロワーとの濃い関係が拡散力を生む

0〜500フォロワー期における最大の強みは「フォロワーとの距離が近い」ことです。

この段階ではフォロワー数が少ないからこそ、一人ひとりと深い関係を築くことができます。

初期に築いた濃い関係は、後々の拡散力を大きく左右します。

「この人を応援したい」と思ってくれるフォロワーがいるだけで、発信の広がり方は大きく変わるのです。

例えば、あなたのツイートを毎回リツイートしてくれるフォロワーが数人いるだけで、フォロワー外にリーチする確率は一気に高まります。

この“応援の連鎖”が次の成長を生むのです。

また、初期に出会ったフォロワーは、長期にわたって関係が続きやすい傾向があります。

「最初から見てきた」という思いがあるからこそ、信頼は強固になり、あなたの発信活動を支え続けてくれます。

初期フォロワーは単なる数ではなく“未来の拡散者”です。

その存在を大切にできるかどうかが、次の成長フェーズに進めるかを決定づけます。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 0〜500期はフォロワーとの距離が近い貴重な時期

- 濃い関係がリツイートや拡散につながる

- 初期のつながりは長期的な資産になる

だからこそ、この時期はフォロワーを大切にし、濃い関係性を築くことを意識しましょう。

初期フォロワーは未来の仲間であり応援者。この時期に築いた信頼が、後の飛躍を支えてくれます!

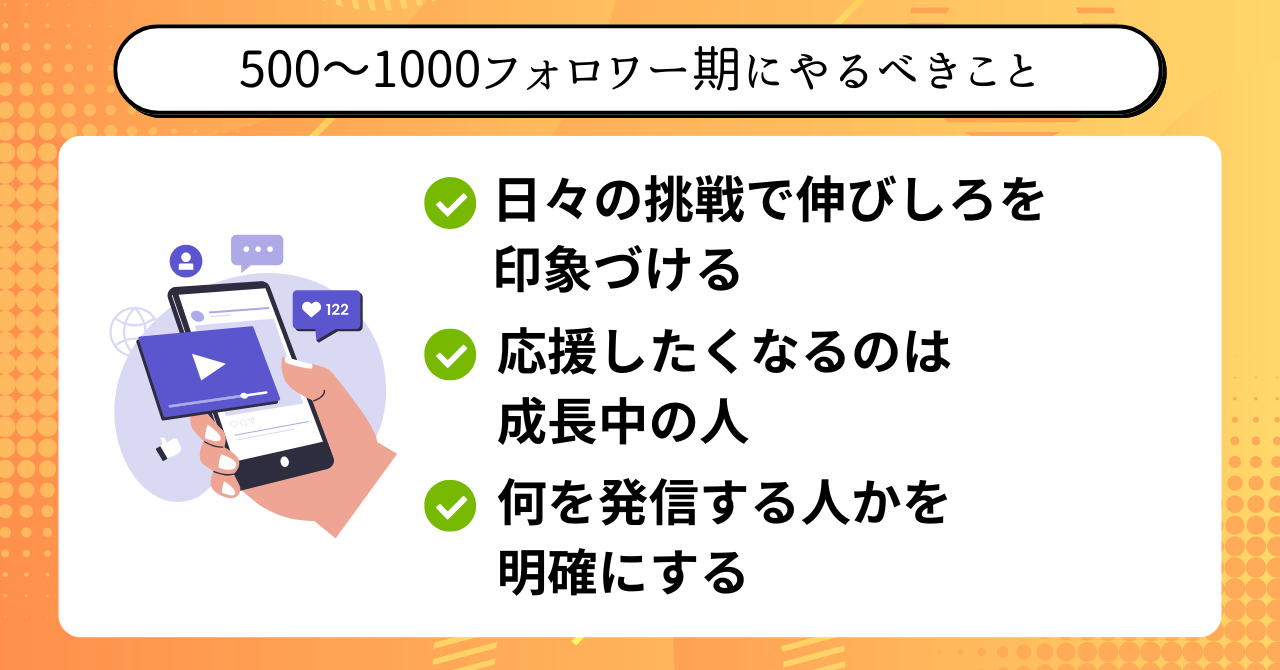

500〜1000フォロワー期にやるべきこと

500〜1000フォロワーの段階は、ゼロ期を抜け出し「発信者として芽が出てきた」と周囲から見られるタイミングです。

この時期の最大の特徴は「成長している」と感じてもらえるかどうかで、今後の伸び方が大きく変わる点です。

500〜1000期は“勢いを示すこと”が鍵になります。

“成長の勢い”を見せる発信を意識する

フォロワーが数百人を超えると、周囲は「この人は継続している」「消えずに頑張っている」と感じ始めます。

ここで大切なのは、単に発信を続けるだけでなく「成長している姿」を見せることです。

例えば、フォロワー数が増えている実績を定期的に共有したり、新しい学びや挑戦を発信するのは効果的です。

「この人はどんどん伸びている」と思わせることで、フォロワーに期待感を持たせられます。

人は“伸びている人”に惹かれる傾向があります。

勢いのある発信は、それだけでフォローする動機になりやすいのです。

逆に、停滞感が漂うと「この人はもう伸びないかも」と思われ、応援や拡散を得にくくなります。

勢いを演出するために重要なのは“小さな成果を積極的に見せること”です。

小さな成功体験や日々の進歩をシェアするだけでも、周囲は「前に進んでいる」と感じます。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- 500〜1000期は“勢い”が成長の鍵になる

- 伸びている姿を見せることで期待感を与えられる

- 小さな成果の積み重ねを発信することが大切

この時期は「伸びしろのある発信者」という印象を意識して作り上げていきましょう。

フォロワーに“伸びている人”と認識させる

500〜1000フォロワー期は、フォロワーから「この人は伸びている」と思われるかどうかが重要です。

その印象を持たせられると、応援や拡散を自然に得やすくなります。

「伸びている人」という認識は自己発信だけでなく、フォロワーの共感によって強化されるのです。

例えば「フォロワーが〇〇人を突破しました!ありがとうございます!」といった報告は、シンプルですが効果的です。

フォロワーは「自分も成長を見届けている一員だ」と感じ、さらに応援したくなります。

また、新しい挑戦やコラボ企画を打ち出すことも「勢いがある」と感じさせる有効な方法です。

挑戦を続ける姿勢そのものが、発信者としての魅力を高めます。

停滞感を与えることは大きなリスクです。

たとえ現状維持でも「学び続けている」「少しずつ改善している」と伝えることが、フォロワーにとっては安心感に繋がります。

さらに、フォロワーと一緒に成長を喜ぶ姿勢を持つことで「この人を応援したい」という気持ちが広がります。

共感と参加感を提供することが、勢いの継続に繋がるのです。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 「伸びている人」という認識が応援を呼び込む

- 成長報告や挑戦の共有が効果的

- 停滞感を与えず進歩を示すことが大切

この段階で「伸びている人」と認識されれば、次の1000〜1万フォロワー期にスムーズに繋げることができます。

発信者としての方向性を強調する

500〜1000フォロワー期は「この人は何を発信している人なのか」を明確に印象づける大切な時期です。

この段階で方向性を示せなければ、フォロワーにとってただの“雑多なアカウント”として埋もれてしまいます。

方向性を強調することで「この人はこれを発信する人」と認識されやすくなるのです。

例えば「副業×SNS運用」や「教育×プログラミング」など、自分の専門分野を示しつつ、そのテーマで一貫した発信を行うことが有効です。

そうすることで、フォロワーは「このテーマならこの人を見ればいい」と理解できます。

また、この段階では特定のニッチなテーマに絞るのも効果的です。

発信範囲を狭めることで、逆にフォロワーにとっての信頼感と専門性が強まります。

発信内容の一貫性=フォロワーの安心感です。

フォロワーは「この人をフォローしていれば学べる」「この人を見ていれば成長できる」と思える環境を求めています。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 500〜1000期は方向性を示すことが重要

- 専門分野を明確にすることで認識されやすくなる

- 一貫性がフォロワーに安心感を与える

方向性を早い段階で示すことで、その後のブランディングが格段にやりやすくなります。

この段階で方向性を固めることで「〇〇といえばこの人」と認識され、成長スピードが一気に加速します!

1000〜1万フォロワー期にやるべきこと

1000〜1万フォロワー期は、単なる「勢いのある発信者」から「専門性を持つ発信者」へと移行する重要なタイミングです。

この時期に求められるのは、明確なポジションを確立し「この人といえば〇〇」と認識されることです。

フォロワーが増えても、専門性や立ち位置が曖昧なままだと頭打ちになってしまいます。

ニッチ領域で“1番”を取る

1000〜1万期で最も大事なのは「ニッチでもいいから1番を取ること」です。

「全国で中堅レベル」よりも「地域やジャンル内でトップ」と認識されるほうが強いブランド力を生みます。

例えば「大学生プログラマーといえば〇〇さん」や「副業×デザインならこの人」といった形で、明確な肩書きを持つことが有効です。

人は“わかりやすい1番”に惹かれるものです。

専門分野を限定することで、より多くの人の記憶に残る存在になれます。

さらに、ニッチな分野での1番は信頼の基盤となり、メディアや他の発信者から声がかかるきっかけにもなります。

大きな市場で埋もれるよりも、小さな市場で圧倒的な立ち位置を確立するほうが賢明です。

“この分野なら自分がトップ”というポジションを明確に打ち出すことが、次のステージへの突破口になります。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 1000〜1万期は専門性を確立する重要な時期

- ニッチでも1番を取れば強いブランドになる

- わかりやすい立ち位置が次の成長に直結する

この時期は「広く浅く」ではなく「狭く深く」を意識し、自分の強みを確立しましょう。

“〇〇といえばこの人”のブランディング

1000〜1万フォロワー期では「〇〇といえばこの人」という明確なイメージを持たれることが極めて重要です。

これはフォロワー数を超えて、あなたのブランドを確立するための核となります。

人は記憶するときに「肩書き」と結びつけて覚えるものです。

だからこそ「このテーマならこの人」というブランディングが、フォローされ続ける大きな理由になります。

例えば「動画編集といえばこの人」「教育ビジネスならこの人」「SNSマーケティングといえばこの人」といった明確なポジションを確立すれば、他の発信者と差別化できます。

専門性が曖昧なままだとフォロワーは離れてしまうリスクがあります。

逆に、テーマが明確であれば新規フォロワーも安心してフォローでき、既存フォロワーの信頼も強まります。

また、ブランディングは単なる肩書きだけでなく、日々の発信内容や活動の一貫性からも形作られます。

言葉と行動が一致していることが、ブランドの信頼を支えるのです。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 「〇〇といえばこの人」という印象がブランドの核になる

- 専門性を明確にすることでフォロワーに安心感を与えられる

- 言動の一貫性がブランディングを強化する

あなたの発信が「誰かの頭に最初に浮かぶ存在」になることを意識しましょう。

強みを限定して専門性を確立する

1000〜1万フォロワー期において、さらに成長を加速させるためには「自分の強みを限定すること」が欠かせません。

広い分野に手を出すよりも、特定のテーマで深く掘り下げることで専門性が確立されます。

専門性はフォロワーにとって“信頼の指標”です。

「このテーマならこの人に聞けば間違いない」と思ってもらえる存在になることが重要です。

例えば「プログラミング」と一括りにせず、「大学生向けプログラミング学習法」や「副業で稼ぐためのWeb制作」といった形で強みを絞ると、より明確な立ち位置が作れます。

分野を狭めることは可能性を狭めることではなく、むしろ伸びるための戦略です。

フォロワーは「幅広く何でもできる人」よりも「この分野なら圧倒的な人」に魅力を感じます。

さらに、強みを限定することで発信の方向性がブレにくくなり、コンテンツの質も高まります。

結果として、より濃いフォロワーが増え、長期的な成長につながります。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 強みを限定することで専門性が確立される

- 専門性はフォロワーの信頼を集める指標になる

- 分野を絞ることで発信の一貫性と質が向上する

この時期は“自分の強みをどこに絞るか”を考え抜き、専門性を磨き上げることが次の飛躍への鍵となります。

「強みを絞ること=成長の加速装置」です。

ニッチで専門性を確立することで、圧倒的に記憶される存在になれます!

1万フォロワー以上でやるべきこと

1万フォロワーを超えると、すでに「業界で一定の認知を持つ発信者」として見られる段階に入ります。

ここからは単なる個人発信にとどまらず、より大きな視点での立ち回りが求められます。

このフェーズでは“自分の発信”から“業界全体を動かす存在”へとシフトすることが必要です。

業界全体を牽引する視点を持つ

1万フォロワー以上になると「この人は業界を代表する存在」と見られることが増えます。

だからこそ、自分の利益だけでなく業界全体の発展を意識した発信が重要になります。

「フォロワーをどう導くか」から「業界全体をどう良くするか」へと視点を変えることが、次の成長を支えます。

例えば、後進の育成や業界課題の発信、未来を見据えた提案などは、発信者としての影響力をさらに高める行動です。

業界を背負う姿勢は、フォロワーの共感と尊敬を集めるため、発信内容の説得力が増します。

また、フォロワーは「自分が応援している人が業界を動かしている」と感じることで、より強くついてきてくれるのです。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- 1万フォロワー超は業界の代表格として見られる

- 自分から業界全体を牽引する存在へシフトする

- 業界を背負う姿勢がさらなる共感と尊敬を生む

この段階では「個人」から「業界の担い手」へと意識を切り替えることが欠かせません。

影響力に見合う行動と発信を意識する

1万フォロワーを超えると、発信者としての影響力は非常に大きなものになります。

そのため、この段階では「影響力に見合った責任ある行動と発信」が不可欠です。

フォロワーは発信内容だけでなく、日常の姿勢や行動をも見ていることを意識しましょう。

軽率な発言や一貫性のない行動は、一気に信頼を損なう原因になります。

例えば「努力が大事」と発信しているのに、裏では不誠実な行動をしていれば、その矛盾はすぐに見抜かれます。

フォロワーが増えるほど「言葉と行動の一致」が強く求められるのです。

影響力がある人の言葉は、フォロワーの人生を左右する力を持ちます。

だからこそ、軽い気持ちの発信は避け、常に「誰かにとっての指針になる」と考えて情報を届ける必要があります。

また、業界の牽引者としての立場に立ったとき、言葉の重みは一層増します。

その自覚がある発信者は、自然とフォロワーから長期的に尊敬され続けます。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 影響力が大きいほど責任ある発信が求められる

- フォロワーは言葉だけでなく行動の一貫性も見ている

- 発信は「誰かの指針」になる意識を持つことが大切

この段階では「影響力に見合った姿勢」を徹底することで、信頼と尊敬を長く維持することができます。

業界を作り出す存在としてのマインドを持つ

1万フォロワーを超える発信者は、単に情報を届けるだけではなく「業界そのものを作り出す存在」としての役割を担う段階に入ります。

フォロワーに未来を見せるのではなく「自分がその未来へ連れていく」という覚悟が求められます。

この姿勢を持つことで、フォロワーは「この人についていけば間違いない」と確信し、より強い支持を寄せるようになります。

例えば、新しいプロジェクトを立ち上げたり、コミュニティを形成したりすることは「業界を動かしている」という印象を与えます。

それは単なる発信ではなく「新しい文化の創造」につながる行動です。

業界を作り出す存在は、自然と他者を巻き込み、流れを生み出します。

その影響力は一人の発信を超え、社会的なインパクトを持つこともあります。

また、この段階では「言葉と行動を完全に一致させること」が不可欠です。

フォロワーは数万人規模になれば、表面的な言葉ではなく、実際の生き方そのものを見て判断するからです。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 1万フォロワー超は業界を作る存在として振る舞う段階

- 未来を見せるだけでなく「共に創る」姿勢が必要

- 言葉と行動を一致させることが信頼の鍵になる

発信者としての最終フェーズでは「業界を変える」「未来を作る」という意識が、長期的な影響力を支える源になります。

1万人を超えたら「発信者」から「業界を動かす人」へ。

未来を示すのではなく、一緒に創り出す姿勢が大切です!

フォロワー数より大事な“1人への影響力”

フォロワー数が増えると「もっと数字を追わなければ」と焦ってしまう人が少なくありません。

しかし、発信の本質は数字ではなく「目の前の一人にどれだけ影響を与えられるか」にあります。

フォロワー数は影響力の“量”を示す指標にすぎず、影響力の“深さ”こそが本質です。

目の前の一人の人生を変える発信を意識する

SNSでの発信は、多くの人に届けば届くほど価値があると考えがちです。

しかし、たとえ1万人に届かなくても、目の前の1人の人生を大きく変えることができれば、それは大きな価値を持ちます。

「この人の発信に出会えて人生が変わった」

そう言われる経験こそ、発信者にとって最大の喜びであり、本物の影響力の証です。

フォロワー数は時間とともに増減しますが、一人の人生を変えるほどの深い影響は、長く残り続けます。

大衆受けを狙う発信よりも、一人に突き刺さる発信のほうが長期的には強いのです。

例えば、特定の悩みを持つ人に向けて丁寧に発信することで、その人の人生を大きく好転させることができます。

その体験談は口コミや紹介を生み、結果的に広がりにもつながります。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- フォロワー数は量の指標にすぎない

- 深い影響を与えることこそが本物の影響力

- 大衆よりも“目の前の一人”を大切にする発信が強い

発信の目的を「数を増やすこと」から「一人の人生を変えること」へとシフトさせましょう。

経験を素材にして人生に影響を与える

発信の源泉は、あなた自身の経験にあります。

どんなに小さな体験でも、整理して言葉にすれば、誰かの人生を変えるきっかけになります。

経験は他の誰とも被らない“唯一無二の発信素材”です。

同じテーマを扱っていても、体験談を交えた発信は深い共感を呼びやすくなります。

例えば、挫折や失敗をどう乗り越えたかを語ることで、同じ悩みを持つ人の背中を押すことができます。

成功談よりも失敗談の方が、フォロワーにとって価値があることも少なくありません。

発信者の役割は「経験を加工して届けること」です。

ただの出来事を整理し、学びや気づきに変換して発信することで、フォロワーの人生に影響を与えられます。

また、経験を共有する姿勢そのものが「この人は等身大で信頼できる」と思わせ、フォロワーとの距離を縮めます。

ありのままの経験こそが最大の教材であり、人を動かす力になるのです。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 経験は唯一無二の発信素材である

- 失敗や挫折も価値ある学びとして共有できる

- 経験を加工して届けることでフォロワーの人生に影響を与える

発信のネタに悩んだときこそ、自分の経験を掘り起こし、そこから学びを抽出して発信してみましょう。

大衆受けより“深く刺さる発信”を優先する

多くの発信者が陥りやすいのが「どうすればバズるか」という思考です。

確かに大衆に届く発信は一時的な注目を集めますが、それだけでは長期的な影響力には繋がりません。

真の影響力は“一人の心に深く刺さる発信”から生まれるのです。

例えば、広く浅く役立つ情報よりも、特定の悩みを持つ人にピンポイントで刺さる発信の方が、人生を変える力を持ちます。

その人にとって「救われた」「この人のおかげで変われた」という体験は、強烈な信頼へと変わります。

深く刺さる発信は口コミを生むのも特徴です。

人生が変わるほどの影響を受けた人は、自然と周囲に「この人の発信を見てみて」と伝えてくれるのです。

一方で、大衆受けを狙った発信は、流行が過ぎれば忘れられ、フォロワーに残りにくい傾向があります。

だからこそ、目の前の一人に突き刺さる発信を優先することが、長期的な影響力と拡散力の両方を生み出します。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 大衆受けは一時的な注目にすぎない

- 深く刺さる発信は長期的な信頼を生む

- 一人を動かす力が結果的に大きな拡散につながる

数字に追われるのではなく、「誰か一人の人生を変える発信」を意識してみましょう。

まとめ:フェーズごとの戦略でX発信を次のステージへ

Xの発信で成果を出すには、ただがむしゃらにツイートを重ねるのではなく、フォロワー数に応じた戦略を取ることが不可欠です。

0〜500期は「露出と交流」で土台を作り、500〜1000期は「成長の勢い」を見せる。

1000〜1万期は「専門性を確立」し、1万以上では「業界を牽引する存在」へと進化する。

そしてどの段階でも変わらないのは、「一人ひとりのフォロワーを大切にする姿勢」です。

数字ではなく“人”を見つめ、深い信頼関係を築けるかどうかが、発信者としての未来を決定づけます。

大切なのは、フォロワー数を増やすことそのものではありません。

「あなたの発信が、目の前の一人の人生を変えるかどうか」――そこに真の価値があります。

その積み重ねがやがて大きな影響力となり、長く愛される発信者へと成長させてくれるのです。

ぜひ今日から、自分のフェーズに合った戦略を実践し、フォロワーと共に次のステージへ歩んでいきましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。