Brainメディア運営部です!

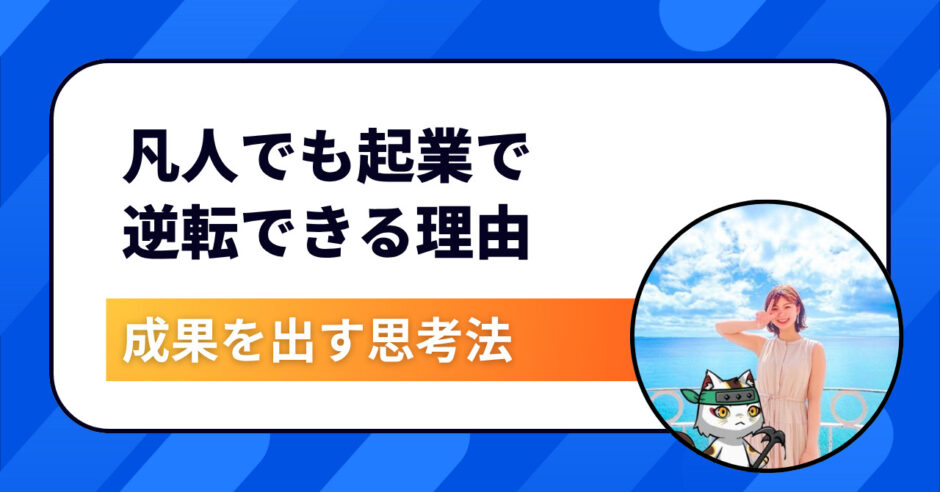

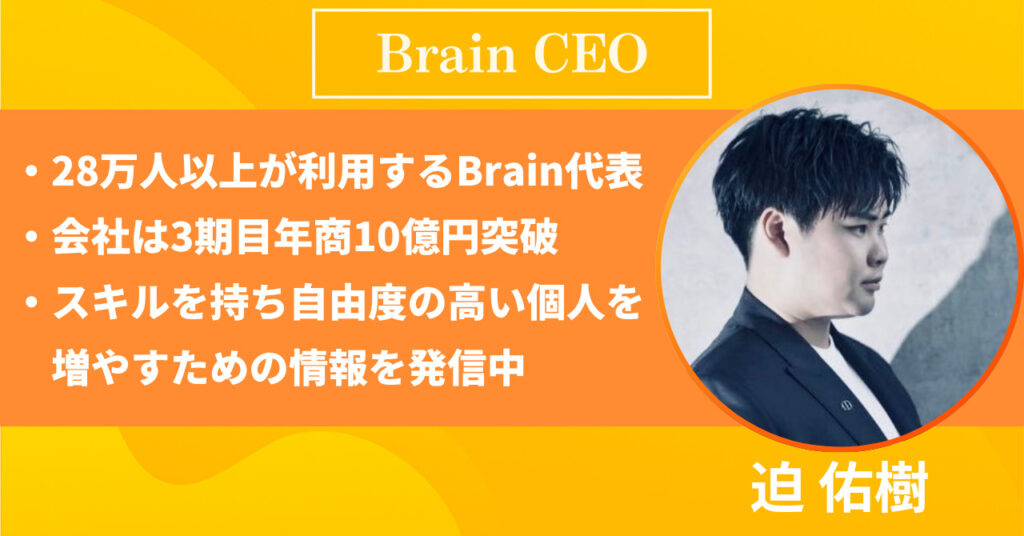

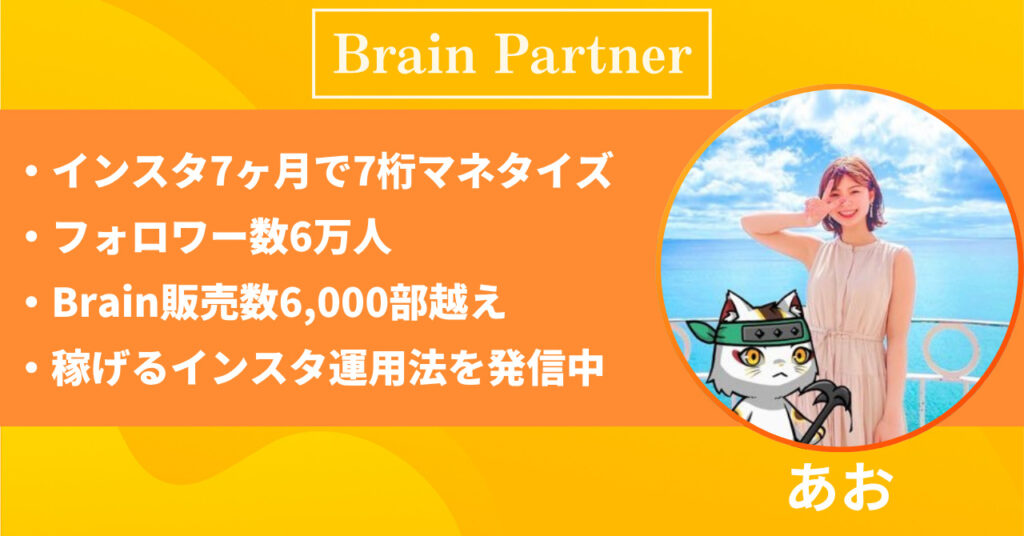

今回は弊社代表の迫佑樹とInstagramフォロワー6万人のあおさんによる過去の対談内容をもとに記事を執筆しました。

簡単にお二人の紹介をさせていただきます。

「このままで本当に成功できるんだろうか…」

そんな不安を抱えたまま、がむしゃらに努力を続けている方も多いのではないでしょうか。

起業、副業、SNS発信。

どれもやれば報われる世界のように見えますが、実際には〝結果が出る人〟と〝空回りして終わる人〟の差は歴然です。

では、その違いはどこから生まれるのか?

結論から言えば、それは〝思考の質〟です。

なぜなら、成功している人は例外なく、早い段階で「どこに時間とエネルギーをかけるべきか」を明確にしているからです。

たとえば、起業初期に受けたひと言

「〝年収3000万以下〟は、ただの勉強不足だよ」

この言葉に衝撃を受けたというのは、年商数億円を超える起業家・迫佑樹さん。

当時まだ学生で月収100万円だった彼が、「正しい学びと行動の設計さえあれば、月収250万円までは努力だけで到達できる」と気づいた瞬間だったと語ります。

つまり、〝結果が出ない〟のは才能や運ではなく、ただやり方を知らないだけ。

それなのに、思いつきで動き続けている限り、成果にはつながりません。

本記事では、数々の実績を持つ先輩経営者たちの〝名言・格言〟をもとに、思考・行動・責任感のすべてを見直せるような視点を、具体例とともにお届けします。

今の努力を〝結果に変えたい〟と願う方にこそ、読んでいただきたい内容です。

目次

- 年収3000万は〝才能〟より〝知識〟で決まる|凡人が届くラインの正体とは?

- 「会社を売ったらゴール」は大間違い|成功者が語るその後の使い方

- 「経営者が忙しい」のは失敗フラグ|暇な人ほど成果が出る理由

- 「お金をもらうのが申し訳ない」は危険思考|顧客の人生は〝支払い〟で変わる

- 「起業して分かった」〝オーナー視点〟の世界|責任を持った瞬間に景色が変わる

- 「社会人経験を積んでから」は本当に正解か?|3年の準備より〝今すぐ実践〟のすすめ

- 「名言に感動して終わる人」と「人生が変わる人」の違いとは?

- 学びを行動に変えた人だけが、人生を動かしていく

- 【普通の女子大生が200万超え】Instagramのアカウント設計~収益化までの全ノウハウ

年収3000万は〝才能〟より〝知識〟で決まる|凡人が届くラインの正体とは?

結論から言えば、〝年収3000万〟は「特別な才能がなくても、正しい知識と努力の継続」で十分に到達できます。

なぜなら、収益の構造や伸ばし方は、一定のロジックが存在し、それを理解しさえすれば凡人でも成果が出るからです。

実際、月収100万円からスタートした起業家が「もっと勉強すれば、月250万までは知識だけでいける」と言われたことで、戦い方を大きく変えました。

努力の方向を間違えなければ、凡人でも確実に結果を出せる。

この章では、〝知識の力〟が年収3000万の突破口になる理由と、その実践ステップを具体的に解説していきます。

月収250万までは〝勉強量〟で到達できる理由

「月250万は、知識だけでいけるよ」

そう語る人は、決して大げさなことを言っているわけではありません。

むしろ本質を突いた、リアルな現実です。

なぜなら、ビジネスというのは基本的に〝再現可能な構造〟を持っているからです。

たとえば、「誰に」「何を」「どう届けるか」を整理し、収益化の仕組みを設計すれば、個人であっても月に250万円の利益をつくることは難しくありません。

逆に、思いつきで動いている人ほど、チャンスを前にしても成果に結びつけられないのです。

「勉強不足ですね」と言われていた頃、実際に月収100万円だった人が、そこから構造理解を深め、戦略と仕組みを整えただけで、利益は3倍になったといいます。

重要なのは、「自分の努力がどこで収益になるか」を具体的に言語化できているかどうか。

知識は、自信と選択肢の幅を広げてくれます。

そして、その知識をもとに行動を変えれば、収入の限界値も大きく変わっていくのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 月収250万円までは、才能よりも〝知識量〟の差で決まる

- 「売れる構造」は再現性があるため、学べば誰でも作れる

- 思いつきで動く人より、仕組みを理解した人の方が成果を出す

- 収益構造を言語化できるレベルで把握していることが重要

年収3000万は、特別なセンスではなく、学びの深さが分ける世界です。

偏差値60の高校に入る感覚で、年収3000万は狙える

「地方で2〜3番目の高校に入るくらいの努力量で、年収3000万は届く」

この言葉を聞いて、拍子抜けする人もいるかもしれません。

でも、よく考えてみてください。

上位の高校に入るためには、参考書を買い、過去問を解き、戦略的に学ぶ必要があります。

これは、ビジネスでもまったく同じです。

必要なスキルや考え方をリストアップし、それを段階的に学んでいけば、到達すべきラインは見えてきます。

問題は、「才能がないから無理」と思い込んで、最初の勉強すら始めない人が多いこと。

結果を出す人ほど、最初から高望みしていません。

むしろ、目の前の課題をひとつずつクリアしていった結果、気づけば〝年収3000万〟に到達していたというケースがほとんどです。

逆に「最初から完璧を目指す人」ほど、動けずに終わります。

だからこそ、まずは上位高校に合格するくらいのマインドで、着実に知識を積み上げていく。

その地道な姿勢が、収益化の再現性を高めていくのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 年収3000万は「偏差値60の高校に合格する」レベルの努力で十分

- 成功者も少しずつ積み上げた結果として到達している

- 「一気にすごいことをやろう」とすると、挫折しやすくなる

- 小さな前進を重ねることで、結果は着実に伸びていく

結果を出している人は、誰よりも普通のことを積み重ねています。

伸びない人ほど、学びを独学に任せすぎている

知識があれば伸びる。

しかし、「何を学ぶか」「どう学ぶか」で、結果には大きな差がつきます。

特に危険なのが、「すべて独学でなんとかしよう」とするパターンです。

ネットで拾った断片的な情報をつなぎ合わせて、自分なりに頑張っている。

一見、努力家のように見えますが、それでは最短ルートを歩くことはできません。

なぜなら、ビジネスには構造があります。

その構造を理解している人から学ばなければ、どこかで必ずズレが生まれます。

たとえば、見よう見まねで発信を始めた人が、1年経っても売上がゼロというケースはよくあります。

それは、やり方を知らないだけなのに、本人は「自分には才能がない」と思い込んでしまう。

でも、実際には、〝売れる構造〟を知っている人に聞けば、すぐに改善できた可能性も高いのです。

知識の差は、努力の差ではありません。

正しい学び方を選べるかどうか。

それが、最速で結果を出す人と、遠回りする人の違いです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 独学だけでは見えないズレに気づけない

- 成果を出している人から構造を学ぶことで、短期間で成果が出る

- 情報収集よりも実践とフィードバックの方が価値が高い

- 正しい学び方を選ぶことが、最大の時間投資になる

伸び悩んでいる人ほど、学び方そのものを見直す必要があります。

才能よりも、どこに時間をかけるかが全てなんですよ!

「会社を売ったらゴール」は大間違い|成功者が語るその後の使い方

結論から言えば、〝会社売却〟はゴールではなく、〝経営者としての本当のスタート〟です。

なぜなら、会社を売却して得られるのは「自由」ではなく、「新たな選択肢」であり、その後の行動こそが本当の価値を決めるからです。

実際に170億円で事業を売却した経営者が、売却直後に次の挑戦に踏み出した事例があります。

売却で手に入れた資産をどう使うか。そこにその人の生き方がすべて表れます。

この章では、M&Aという節目の真の意味と、成功者が実際に選んだその後の行動をもとに、〝お金〟と〝使命〟の向き合い方を解き明かします。

M&Aは〝卒業証書〟でしかない

会社を売却する。

この言葉を聞いて、多くの人は〝ゴール〟をイメージします。

時間と労力をかけて育てた事業を、ようやく手放す。

多額の資金が口座に入り、「自由を手にした」と感じる瞬間かもしれません。

しかし、ある資産運用のプロはこう語ります。

「会社売却は、ようやく第三者が評価してくれたという証明書。つまり、経営者としての〝卒業証書〟を受け取ったにすぎない」と。

事業を売却するとは、単なる換金ではありません。

これまで培ってきた価値が、他者に認められたという通過点にすぎないのです。

本当の問いは、そこから始まります。

「得たお金を、どう使うのか?」

「どんな使命に再投資していくのか?」

多くの人がお金を得るまでを目指しますが、プロの経営者はお金を得てからの使い方にこそエネルギーを注ぎます。

それは、自分の人生と社会への影響を同時に考えるからです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 会社売却は「評価された」という証明書にすぎない

- 自由を得る行為ではなく、「次に何をするか」が本質になる

- 売却によって終わりではなく、選択肢が広がるだけ

- 成功者ほどその後の使命に視点を向けている

ゴールに見える瞬間ほど、本当のスタート地点に立っていることを忘れてはいけません。

170億を得た経営者が〝次に選んだ〟行動とは?

ある経営者は、会社を売却して170億円もの資金を得ました。

多くの人なら、そこで仕事を辞めて隠居生活を思い浮かべるかもしれません。

しかし、彼が選んだのは「YouTubeを始めて、また一から知名度を積み上げる」ことでした。

理由は明確です。

「売却でお金を得ること」よりも、「次に何を生み出すか」の方が何倍も大切だとわかっていたから。

実際、彼はその後も複数の事業を立ち上げ、人との出会いを増やし、学び続けています。

つまり、〝お金を得る=終わり〟ではなく、〝資源を得たからこそ、より大きな挑戦ができる〟という状態になったのです。

それに対し、大多数の人は「もういいや」と考えてしまいます。

この差は、「売却=報酬」ではなく、「売却=準備資金」だと捉えられるかどうか。

資産を使う視点がある人だけが、次のフィールドに進めるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 170億の資産を得た後も、次の挑戦に動いた経営者がいる

- 大半の人は、売却後に目標を失い、止まってしまう

- 資産を「使う準備」として捉えることで、人生はさらに加速する

成功者の行動とは、得た後に何をするかで決まります。

資産を〝持つ人〟と〝動かす人〟の差はどこにある?

同じ資産を持っていても、人生の豊かさには驚くほどの差が生まれます。

その差は、持つかではなく、動かすかです。

例えば、会社売却で1億円を手に入れた人がいたとします。

ある人は、何に使えばいいか分からず、結局生活費に消えていく。

一方で、別の人は1,000万円で次の事業に投資し、5,000万円で資産運用を開始。残りの3,000万円で人材採用と教育に使う。

数年後、この差は確実に経済的・精神的な自由に変わって現れます。

持っているだけでは、お金は減るだけです。

動かすからこそ、また価値を生む。

これは、会社員の昇給とも、投資家の増益とも似ています。

「持っていること」がゴールではなく、「活かしていること」が次のフェーズをつくる。

だからこそ、成功者は売却で得た資産を「未来をつくる燃料」として動かし続けているのです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 資産を「持つだけ」の人は、消費して終わる

- 「動かす人」は、資産から新たな価値を生む

- 資産は目的ではなく、人生の選択肢を増やす手段

- お金は持ち方より使い方で人生が決まる

人生を変えるのは、いくら稼いだかではなく、何に使ったかです。

売却は終わりじゃない。資産は次の夢を叶えるスタートラインなんですよ!

「経営者が忙しい」のは失敗フラグ|暇な人ほど成果が出る理由

結論から言えば、〝暇な経営者〟ほど事業を伸ばし、トラブルにも強く、チームにも信頼されます。

なぜなら、本当に成果を出している経営者ほど〝自分がいなくても回る仕組み〟を構築しており、日々のスケジュールに余白をつくっているからです。

逆に、自分で営業して、自分で対応して、自分で判断している〝多忙な経営者〟ほど、会社の未来を狭めてしまう。

実際、あるトラブルが起きたとき、スケジュールがパンパンの経営者は何も動けず、一方で暇そうに見えた経営者は即断・即対応で問題を収束させました。

忙しさは、信頼の証ではなく、むしろ設計ミスのサイン。

この章では、なぜ〝暇な経営者〟ほど成果を出すのか、3つの視点から具体的に解説していきます。

トラブル時に動けるのは、常に〝余白〟がある人

トラブルは、いつも突然やってきます。

クレーム、ミス、契約破談、システムエラー。

どれも「今すぐ動かないと手遅れになる」ような緊急事態ばかりです。

しかし、スケジュールが詰まりすぎている経営者には、その今すぐができないのです。

ある現場で、重要な顧客トラブルが発生したときの話。

「今日は予定が埋まってるから、対応できない」

そう答えた社長の会社は、わずか数週間後に契約を打ち切られました。

一方、〝暇そうに見えた〟別の経営者は、すぐに現場へ足を運び、顧客と直接対話。

問題の根本を特定し、30分で修復策を提示したことで、大きな信頼を得ました。

このとき、差を分けたのは〝余白〟です。

予定が詰まりすぎていると、問題の芽すら見逃してしまう。

むしろ、経営者にとっての仕事は「何か起きたときに、即動ける状態を保っておくこと」。

それが、会社の安定や信頼を守る〝最強の危機管理〟になるのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- トラブルは予期せぬタイミングで必ず起こる

- 忙しい経営者は、緊急時に判断も対応も遅れる

- 余白を持つことで、即対応・信頼獲得につながる

- 動ける状態を保つことこそが、経営者の本当の仕事

本当に大事な瞬間に動けるかどうかが、経営者の価値を決めます。

働く社長と仕組みで回す社長の決定的違い

朝から晩まで働いている経営者は、一見「頑張っている人」に見えるかもしれません。

でも、ここに大きな落とし穴があります。

それは〝社長がいないと回らない仕組み〟を、自らつくってしまっているということ。

たとえば、営業も社長。納品も社長。顧客対応も社長。

こうなると、社長が倒れた瞬間、すべてがストップしてしまいます。

一方で、本当に成果を出している社長は〝自分がいなくても回る〟構造を持っています。

営業には営業マンがいて、納品は専門チームが行い、トラブル対応も責任者がいる。

つまり、経営者が機能ではなく設計者として機能している。

本人がいなくても売上が立ち、問題が解決し、新しい事業も生まれていく。

これは楽をするのではなく、役割を手放していくという戦略です。

だからこそ、仕組みを作る側に立てた経営者だけが、自由と拡張を同時に得られるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 自分で全てを担う経営者は、成長限界が早く来る

- 仕組みで動く会社こそが、拡張と継続を両立できる

- 社長の役割はプレイヤーではなく設計者

- 本当の自由は、構造でつくるしかない

忙しさを誇るのではなく、手放せる仕組みを持っているかが問われます。

時間を空けない経営者が、失う3つのもの

スケジュールがびっしり埋まった経営者が、最も失っているもの。

それは、成果でも自由でもありません。

〝視野・信頼・未来〟の3つです。

まず、時間の余裕がないと視野が狭くなります。

目の前の数字やタスクにばかり追われ、新しいチャンスや危機の兆候に気づけません。

次に、人への配慮が雑になります。

部下の成長を支えたり、顧客と信頼を築いたりするための時間がとれず、関係が薄く・弱くなっていきます。

そして、もっとも致命的なのが「未来を考える余白」がなくなること。

経営とは、現状を回すこと以上に、未来を創る思考が必要です。

でも、常に目の前の業務で手一杯だと、次の一手が見えなくなり、事業の伸び代も失われていくのです。

結果的に、頑張っているのに報われないという状態が続いてしまいます。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 忙しすぎると、視野が狭まりチャンスを逃す

- 人への配慮が薄れ、チームや顧客との関係が壊れる

- 未来の設計ができず、成長戦略が止まる

- 余白がない状態は、経営者として最も危険

余裕のない経営者ほど、大切なものを見失っていきます。

スケジュールに余白がある人ほど、大事な場面で本当に動けるんですよ!

「お金をもらうのが申し訳ない」は危険思考|顧客の人生は〝支払い〟で変わる

結論から言えば、〝お金を受け取ること〟をためらっている限り、あなたの商品は本当の意味で人を幸せにできません。

なぜなら、顧客にとって「お金を支払うこと」こそが、人生を動かす重要な〝スイッチ〟になるからです。

実際、「5万円の商品を買ってもらうこと」に引け目を感じていた人が、ある視点を知ったことで考え方を一変させ、顧客の変化率も売上も一気に伸びました。

お金を受け取ることは〝悪〟ではありません。

むしろ、支払ってもらう設計を丁寧につくることが、最大の顧客貢献です。

この章では、「お金を受け取ることに抵抗がある」という起業家が陥りやすい3つの誤解と、それを乗り越える考え方を具体的に解説していきます。

5万円を預けるより〝投資〟するほうが幸福になる

「この価格で売ってもいいのだろうか…」

起業初期、多くの人がこの壁にぶつかります。

でも、ここで知っておくべき視点があります。

それは〝5万円の口座残高が増えること〟と〝5万円を払って人生が変わること〟、どちらが顧客にとって価値があるかという問いです。

たとえば、あなたの商品が「悩みを解消し、新しい行動を生む」設計になっていた場合、顧客が5万円を払った瞬間から〝本気で人生を変えようとする力〟が生まれます。

支払うことで、人は責任を持ち、行動を始める。

つまり、商品自体ではなく〝支払いの経験〟が、変化のきっかけになるのです。

お金を払うという行為は、未来の自分に賭けるという決意表明。

だからこそ、その支払いを引き出すことは、むしろ顧客の背中を押す優しさでもあります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 顧客はお金を払うことで人生に本気になる

- 5万円を預金するより、行動に変わる方が価値が高い

- 支払いは「決断の儀式」であり、変化のスイッチ

- 価格に引け目を感じることは、相手の変化を妨げてしまう

お金を払ってもらうことこそが、顧客の幸せを後押しする第一歩です。

値下げの優しさが〝事業崩壊〟を引き起こす

「知り合いだから安くしてあげよう」

「ちょっと高いと言われたから、下げよう」

そんな善意の値下げが、知らぬ間に事業を苦しめているケースは非常に多くあります。

ある中華料理屋のシェフは、原価1万円の調味料を、告知していた手前8000円で販売。

結果的に毎回赤字になり、翌年には販売を断念。

その商品は、リピーターから「また欲しい」と求められるほど人気がありましたが、本人の申し訳なさが継続を止めてしまったのです。

ここで重要なのは、「価格を下げることが優しさだ」と思い込んでしまう思考です。

本来、価値ある商品を提供するためには、人件費・原材料費・技術コストなど、適正価格での販売が不可欠です。

赤字が続けば、事業は立ちゆかず、結果的に〝顧客が求める価値の提供〟すらできなくなってしまいます。

つまり、価格を下げることで、自分だけでなく顧客も損をする構造が生まれるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 値下げは一時的な喜びだが、継続を奪ってしまう

- 原価割れが続けば、どれだけ良い商品でも提供できなくなる

- 「申し訳なさ」で価格を下げると、顧客の未来すら奪ってしまう

- 長く価値を届けるには、適正な価格設定が不可欠

優しさを続けるには、健全な収益が土台にあることが前提です。

安さを売るほど、信頼も価値も失われていく

「この価格なら買いやすいだろう」

「とにかく手に取りやすくしよう」

もちろん、リーズナブルな価格設定にはメリットもあります。

ただし、問題は〝安さを売りにしてしまう〟こと。

安い=価値が低いという印象を与えてしまうことで、信頼性が下がり、商品やサービスの評価そのものが損なわれるのです。

さらに、安くても大丈夫なんだという態度がにじむと、顧客は自然と価格を基準にしか見なくなります。

結果的に、価格競争の沼にはまり、利益率は下がり、アップセルも難しくなる。

そして、あなたがどれだけ頑張っても「なんかこの人、安売りばかりしてるな…」というイメージが定着し、信頼構築にすら時間がかかってしまうのです。

安さは、最初の間口ではあっても、長期的な戦略にはなりません。

むしろ、「この価格だからこそ信頼できる」と思われるような設計をすることが、顧客にも自分にも最良の選択です。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 安さは信頼やブランド価値を下げやすい

- 価格で選ばれると、質よりも安さ勝負に巻き込まれる

- 価値を伝えるには、「高くても納得できる設計」が必要

- 顧客の期待値を高めるためにも、価格は覚悟の表現である

安く売ることは、自信のなさを伝えてしまうメッセージにもなりかねません。

値段じゃなくて、届ける価値で勝負するのがプロだと思うんです!

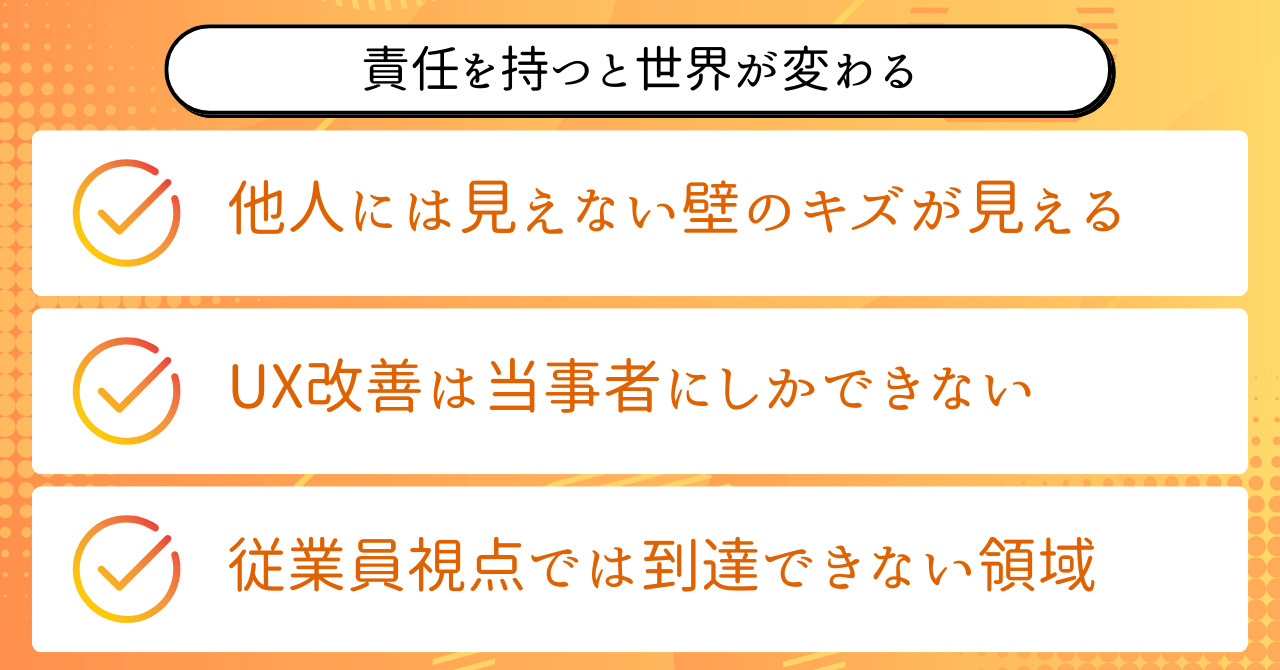

「起業して分かった」〝オーナー視点〟の世界|責任を持った瞬間に景色が変わる

結論から言えば、人は〝すべての責任を背負ったとき〟にしか見えない景色があります。

なぜなら、責任の当事者になった瞬間に、細部への感度が上がり、判断の解像度が劇的に変わるからです。

たとえば、ただのカフェ店員だった人が、フランチャイズのオーナーになると、壁のキズや照明の暗さまで気になってしょうがなくなる。

同じ空間にいるのに、〝見えている世界〟がまったく違うのです。

これは起業や事業運営にもそのまま当てはまります。

この章では、「オーナー視点に立った人にだけ開かれる世界」を3つの具体例から紐解きながら、責任を持つことの意味と価値を深掘りしていきます。

他人は気づかない〝壁のキズ〟が見えるようになる

とある人が語った印象的な言葉があります。

「店員だった頃は気にしなかったけど、オーナーになったら店の外壁のキズが気になって仕方ない」

これは単なる性格の変化ではありません。

立場が変わることで、〝見る視点〟が変わったのです。

たとえば、誰かに雇われて働いているときには、「与えられた仕事」をこなすことに集中します。

でも、自分がオーナーになった瞬間、売上・ブランディング・清潔感・接客・リピート率…。

すべてが自分の責任になる。

そのとき、ようやく今まで見えていなかった細部に目が向くようになります。

この感覚の変化は、SNS発信でもビジネスでも同じです。

「これは発信ネタになるな」「これは顧客体験を下げるな」などの気づきが自然と増えていく。

つまり、責任を持った瞬間から、人は世界の見え方が変わるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 立場が変わると見えてくる世界も変わる

- 責任の当事者になって初めて、細部に感度が生まれる

- オーナー視点は、他人の5倍の気づきを得られる

- 発信や事業においても「当事者目線」は最大の武器になる

責任感とは、意識の問題ではなく視野の広がりに直結しています。

UX改善できるのは〝開発者〟ではなく〝当事者〟

あなたがもし、あるアプリを開発しているエンジニアだったとします。

要件定義を満たすUI、正しく動作する導線、データが正常に記録されるロジック。

それだけで〝完成〟だと思ってしまうかもしれません。

しかし、もしそのアプリを「自分のビジネスで使う」となった瞬間、見え方は一変します。

ある経営者は、クイズ形式のアプリを開発した際、「解説を見るために閉じるボタンを毎回押すのが面倒」と気づきました。

開発者としては要件を満たしていたとしても、当事者として使ったときに、「このひと手間がUXを下げている」と直感的に分かったのです。

この差を生むのが〝責任の重さ〟です。

自分の成果につながるかという視点があるからこそ、数値や体験に対する感度が鋭くなる。

つまり、良いものを作るためには「ユーザー視点」だけでなく、「オーナー視点」こそが必要不可欠なのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 開発者は「要件の達成」に意識が向きがち

- オーナーは「使いやすさ」「成約率」に敏感になる

- UXの違和感に気づけるのは、結果責任を負っている人

- 商品や導線改善は、当事者として使うことが出発点になる

良いプロダクトは、〝責任を持っている人〟の視点からしか生まれません。

従業員目線では一生たどり着けない成長領域

「責任感はあるんです」

「言われたことは全部やっています」

これは従業員がよく口にする言葉です。

もちろん、その姿勢自体は素晴らしい。

しかし、どれだけ真面目で、どれだけ優秀でも、与えられた範囲でしか動けていない限り、見える世界には限界があります。

たとえば、セミナーを主催したときの話。

以前は塾講師として教えていた人が、初めて自分の商品としてセミナーを3,000円で提供したところ、「この内容で本当に満足してもらえるか」が気になってしょうがなかったと言います。

同じ教えるという行為でも、責任の重さが違えば、準備の密度も、伝え方の工夫も、受講者への配慮もすべて変わる。

これは「売り物」として提供したからこそ得られた経験です。

つまり、〝自分が最終責任を負う〟状況に飛び込まない限り、到達できない成長領域があるということです。

そして、その領域に立った瞬間、学びの質もスピードも飛躍的に上がります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 責任を持つことで、成長速度は一気に加速する

- 従業員視点では、結果への本当のプレッシャーが得られない

- 自分の商品として提供すると、行動と意識が変わる

- 当事者になって初めて、「学びが武器」に変わる

誰かの仕事を手伝っているだけでは、見えない世界があるのです。

責任を背負うと、今まで見えなかったものが一気に見えてくるようになるんです!

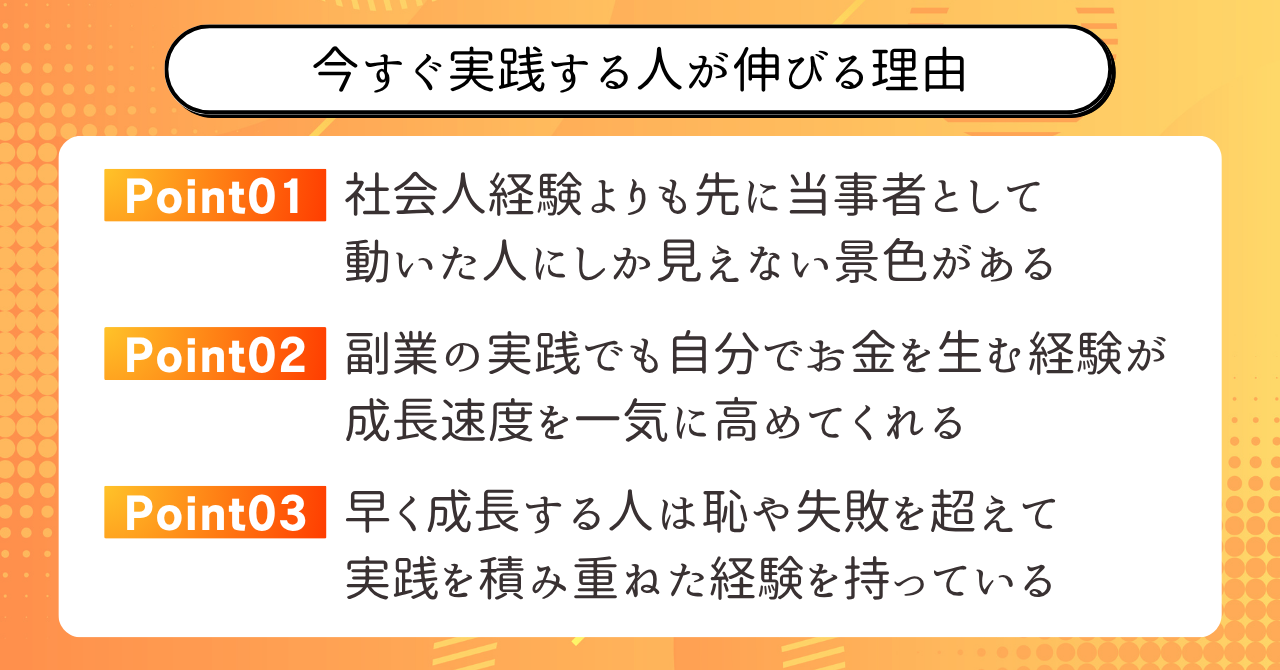

「社会人経験を積んでから」は本当に正解か?|3年の準備より〝今すぐ実践〟のすすめ

結論から言えば、「社会人経験を積んでから起業する」は、必ずしも最適な選択とは限りません。

なぜなら、起業や副業で本当に求められるのは綺麗な準備ではなく、〝当事者として動いた経験〟だからです。

実際、スキルや知識が足りなくても、早い段階で〝自分でお金を生み出す経験〟を積んだ人のほうが、圧倒的に速く成長し、成果に直結していきます。

先に経験しておくことで、社会人経験よりも何倍もの学びと視点が手に入る。

この章では、「準備してから動くべき」と信じて止まっている人にこそ知ってほしい、〝今すぐ実践すること〟の価値を3つの視点から解説します。

安定を捨てて飛び込んだ人だけが得られる〝視点〟

社会に出てから3年。

「ビジネスマナーを学んでから起業したい」

「まずは会社の仕組みを理解してから動きたい」

そんな声をよく聞きます。

確かに、社会人経験には学びも多くあります。

ただ、起業で必要な視点は、実は〝現場の外〟では絶対に得られないものなのです。

たとえば、実際にオフィスの家賃を払ってみる。

スタッフの給与を支払いながら売上をつくる。

「このまま売れなければ倒産する」というプレッシャーの中で、営業・改善・発信をまわし続ける。

この〝リアルな現場〟に身を置いた人にしか見えないものがあります。

それは、教科書や職場で学ぶ仕組みではなく、「自分が責任を持って生きるための思考と行動」。

だからこそ、「安定を捨てて飛び込んだ人」は、知識や肩書きを持つ人よりも、深く・早く・実践的に学びを掴み取っていくのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 社会人経験では守られた立場からの学びに限られる

- 起業現場はお金と責任がすべて自分に返ってくる世界

- プレッシャーの中でしか鍛えられない視点がある

- 飛び込んだ人は、知識以上の行動力と戦略を持ち始める

経験を積むとは、環境に守られることではなく、責任を背負うことです。

副業で始めるだけでも、伸びる人は動いている

とはいえ、いきなり会社を辞めるのは現実的に難しい。

そんな人にとって、有効なのが〝副業としての実践〟です。

大切なのは、「会社員の仕事が落ち着いたら始める」ではなく、〝今の環境の中で、小さくても自分でお金を生む体験を持つ〟ということ。

たとえば、動画編集を学びながらSNSで発信。

最初は1件5000円の仕事でも、「誰かに価値を提供して、お金を受け取る」ことの意味を全身で学べます。

その体験は、実務的なスキルだけでなく、〝マインドセット〟に変化を与えます。

「自分で稼げるかも」と思えた瞬間、情報の取り方、時間の使い方、人との関わり方まで一気に変わるのです。

副業からでも、当事者として動いている人は明らかに成長の速度が違います。

大切なのは、「経験を積んでから動く」のではなく、「動きながら経験する」ことです。

一度、ここまでの要点をまとめてみましょう。

- 副業でも「自分でお金を生む体験」が得られる

- 最初の一歩が、思考・時間・行動を変える起点になる

- 動いている人は、学びの吸収速度が段違いに早い

- いつかやるではなく、今の中でできることを始めることが重要

成長する人の共通点は、「考えるより先に、まず動いている」ことです。

泥臭さこそが、圧倒的な成長を生む理由

成果を出している人を見て、「あの人はセンスがあるから」「自分とは違う」と感じることはありませんか?

でも、実際に話を聞くと、その多くが「最初は泥臭い営業や発信から始めていた」と答えます。

たとえば、SNSで人気の発信者が、最初はフォロワー100人の頃から毎日1件ずつDMを送り、ひとつずつフィードバックをもらい、修正していた話。

誰よりも地道に試行錯誤し、毎日のように反応を見て、改善を繰り返していたのです。

この泥臭さは、座学では絶対に身につきません。

失敗を重ね、壁にぶつかり、恥をかきながらも前に進むことで、知識が血肉になります。

しかも、こうした経験を持つ人は、壁にぶつかっても折れにくく、行動量も変わらずに保てる。

つまり、地を這うような努力をした人ほど、後々勝てる型を手に入れているのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 成果を出す人は、必ず泥臭い実践を経験している

- 座学だけでは、応用力も行動力も身につかない

- 実践から得た失敗こそが、長期的な成長の土台になる

- 恥や不安を超えてきた人ほど、成果を当たり前にしていく

人より速く成長する人は、人より多く、そして早く泥をかぶった人です。

動いた人からしか、見えない景色ってほんとにあるんです!

SNSで稼ぐには、ただ投稿するだけでは不十分です。

収益モデルを“設計”する視点が必要で、その全体像と再現可能な戦略を初心者にも分かりやすく解説しています。

本記事の実践をさらに強化したい方へ。

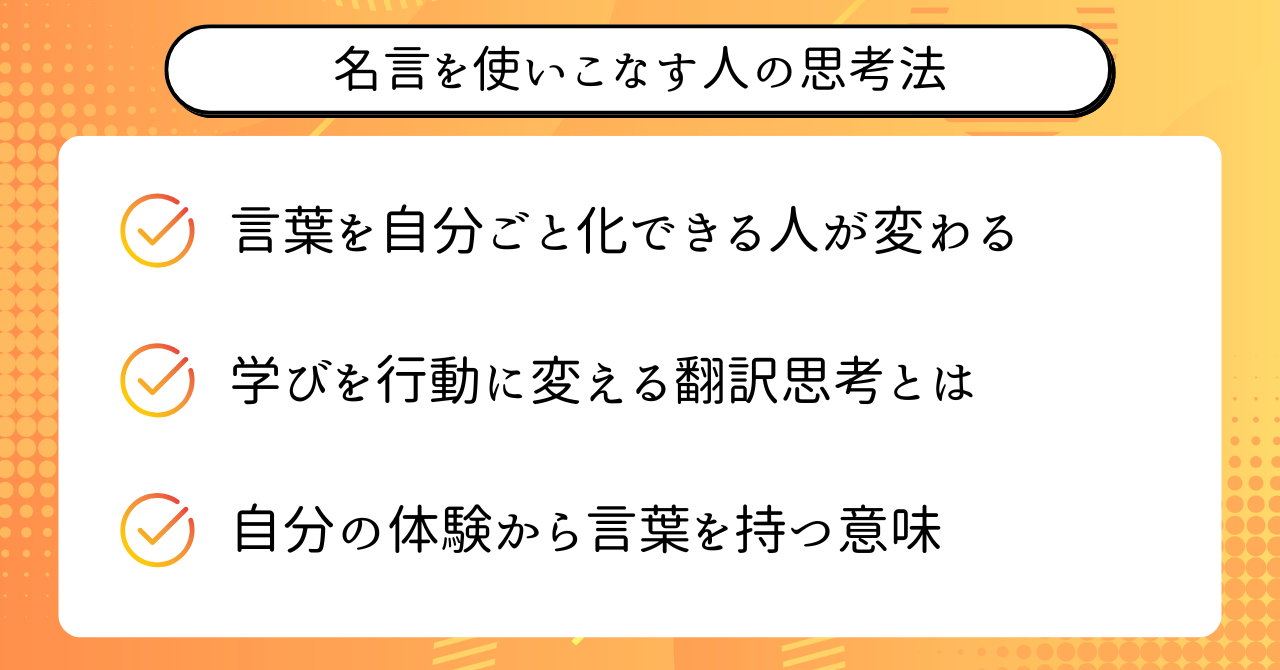

「名言に感動して終わる人」と「人生が変わる人」の違いとは?

結論から言えば、〝言葉に感動しただけ〟では人生は変わりません。

結論から言えば、〝言葉に感動しただけ〟では人生は変わりません。

人生を動かすのは、名言を〝自分の行動〟にまで落とし込めた人だけです。

なぜなら、どれほど深い言葉でも、それが行動に影響を与えない限り、現実の何も変わらないからです。

たとえば、「年収3000万以下は勉強不足」という言葉を、厳しいと感じるか、行動の燃料に変えるか。

この受け取り方の差こそが、結果の差に直結していきます。

この章では、感動を自己変化に転換するための考え方と、行動に落とし込む具体的な技術を解説していきます。

言葉を〝自分ごと化〟できる人が、すべてを変える

「いい話だったな」で終わる人と、「だから自分はこうしよう」と動く人。

同じ言葉を聞いていても、なぜこうも差がつくのでしょうか?

その答えは〝自分ごと化〟にあります。

たとえば、「お金をもらうのが申し訳ないのは、顧客を信じていないからだ」という言葉を聞いたとき。

「確かにそうだよね」と受け流す人と、「あ、自分はそう思われる売り方をしてたな…変えよう」と行動に反映させる人。

このわずかな思考の切り替えが、1年後には大きな成果の差になります。

本当に変わる人は、言葉を「誰かの話」で終わらせません。

常に「これは自分にどう当てはまるか?」と問い直す。

だからこそ、学びが現実に影響を及ぼしていくのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 感動はしても、「他人ごと」で終わる人は変われない

- 「自分ならどうするか?」の問いを持つ人が成長する

- 名言に出会ったとき、すぐ行動の角度を見直す習慣が大切

- 言葉を使う人になることで、初めて変化が生まれる

学びの質は、どれだけ響いたかではなく、どれだけ自分に当てはめたかで決まります。

抽象的な学びを〝行動レベル〟に落とし込む技術

多くの人が「良い話を聞いたけど、何をすればいいか分からない」と立ち止まります。

それは、抽象的な学びを具体的な行動に翻訳できていないからです。

たとえば、「信用を積み重ねよう」というメッセージ。

この言葉を行動に落とすとは、具体的には次のようなことです。

- Xで自分の弱みや過去の失敗も発信する

- 返報性を意識して、コメントをくれた人に丁寧に返信する

- 商品ページに口コミや実績をしっかり掲載する

このように、次に何をすればいいかまで明確にできた瞬間、学びは力になります。

そのためには、学んだ言葉を「動詞に置き換える」視点を持つことが大切です。

「信頼 → 書く」「信用 →見せる」「努力 →やる時間を決める」

抽象を具体に変える力が、学びを現実に変える力なのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 「いい話」で終わらせないためには、動詞で考える

- 抽象的な言葉を、自分の行動に置き換える癖を持つ

- 具体的な一歩に変換できた瞬間、成長が始まる

- 行動に変わらない学びは、残念ながら一生他人ごとのまま

学びの価値は、どれだけ行動に変えられるかで測られます。

あなたにしか語れない〝格言〟を持とう

最後に、最も成長する人に共通する視点があります。

それは、学んだ名言を、自分の人生から得た〝言葉〟として語れるようになることです。

たとえば、「全部話す人だけが成長する」というメッセージ。

この言葉を、自分自身の実体験と重ね、具体例をもとに「だから今は、こういう発信を意識しています」と語れるようになる。

このプロセスを繰り返した人は、知識の伝言ゲームではなく、自分の人生を使って語れる人になっていきます。

つまり、学びを自分の体験と融合させることで、オリジナルの格言が生まれる。

それが、人を動かし、信頼を生み、ブランドになる。

誰かの名言に頼るのではなく、自分の生き方から生まれた言葉を持つこと。

それが、真の意味での成長した人の証です。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 名言を使いこなす人は、自分の言葉として再定義している

- 行動と経験を繰り返すことで、自分の格言が生まれる

- 発信でもビジネスでも、等身大の言葉が一番届く

- 自分の人生を語れる人が、影響力を持つ時代

誰かの言葉に感動するより、自分の言葉で誰かを動かせる人になりましょう。

誰かの名言じゃなく、自分の言葉で語れる人が一番強いんです!

バズ狙いでは続かない情報発信の世界。

信頼を得て長く選ばれるための“歴史に裏打ちされた戦い方”を、データとエピソードから解説しています。

SNSで長期的に成果を出したい方へ。

学びを行動に変えた人だけが、人生を動かしていく

どれだけ素晴らしい名言やノウハウに触れても、最後に人生を動かすのは〝自分自身の行動〟です。

この数万字にわたる内容でお伝えしてきたのは、〝特別な才能がなくても〟、〝今の場所からでも〟人生を大きく変えていけるという確かな事実です。

年収3000万は知識で狙える。

会社売却は終わりではなく、次の挑戦の始まり。

暇な経営者こそが成果を出し、お金を受け取る覚悟が信頼を生み、オーナー視点が世界の見え方を一変させる。

そして、「学びを学びのまま終わらせない人」が、未来を創っていきます。

すべての章で共通していたのは、〝他人の人生を眺めて終わるか、自分の人生を動かすか〟という問いでした。

大切なのは、まだ足りない自分を責めることではなく、「この視点を、自分の行動にどう活かすか?」と日々問い直していくことです。

完璧でなくていい。

すべてを整える必要もない。

たったひとつでも、「やってみよう」と思えたことがあれば、それがあなたにとっての最初の一歩です。

今、あなたの選択が、未来の景色を変えていきます。

【普通の女子大生が200万超え】Instagramのアカウント設計~収益化までの全ノウハウ

あおさんが執筆したBrain「【普通の女子大生が200万超え】インスタのアカウント設計から収益化までの全ノウハウ」では、実際にあおさんがInstagramを運用して集めた再現性の高いノウハウを解説しています。

- 〝ただの女子大生〟が、たった半年で〝フォロワー1万人&収益化〟を達成した秘密とは?

- SNS未経験から始めて〝月収7桁〟を突破した“再現性バツグン”の戦略を初公開

- 顔出しゼロ、スキルゼロでもOK!今すぐマネできる運用ステップを1から解説

- フォロワー数を〝2倍・3倍〟に加速させる「投稿分析と改善の公式」を伝授

- 稼げない人が選んでしまうNG案件と、〝信頼されながら収益化する〟選び方の違い

- 「毎日投稿で疲弊…」を卒業!〝1日30分〟で回る仕組み化戦略をそのまま公開

- 外注化がここまでカンタンだったなんて…!初心者でもすぐ実践できる分業フロー

- 「発注どこまで任せていいの?」→使える〝マニュアル&単価表〟もついてます

- 自分のアカウントにも当てはまる!〝フォロワー段階別の戦い方〟が一目でわかる

- SNSで“ゆるく稼ぎたい”人にこそ知ってほしい、〝4つのマネタイズ手法〟

- アカウントの発信内容にぴったりな案件を見つける〝収益導線マップ〟を初公開

- リアルな投稿データをすべて開示!フォロワー6万人超アカウントの裏側を覗ける特典付き

- 爆伸びできるアカウントコンセプトの3つの条件

- 実際のアカウント運用者だからわかる知っておきたい平均数字

- 5段階で解説、フォロワー数ごとに意識すべきポイント

- 収益の発生が止まらなくなるインスタアフィのコツ

- アカウント運営を不労所得化する外注方法について

あおさんのXでは、失敗しないインスタグラムの運用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

あおさんのXはこちら。