Brainメディア運営部です!

今回は、1000人以上が参加したWebデザインスクールを運営する、

出永紘己(いでなが ひろき)さんに情報提供していただきました。

まずは、出永さんのプロフィールについて、紹介させていただきます。

「Canvaって、仕事で使っても本当に大丈夫なのかな?」

そんな不安を抱えながら、テンプレートを選んでいる方も多いのではないでしょうか。

特に副業やフリーランスとしてクライアントワークに取り組んでいる方にとって、

〝Canvaの利用ルールを知らずに使ってしまう〟ことは、大きなトラブルの原因になります。

Canvaは直感的に使える便利なデザインツールとして、多くのWebデザイナーや個人事業主に愛用されています。

無料プランでも商用利用ができるという魅力もあり、SNS投稿やバナー、名刺、プレゼン資料など様々な場面で活用されています。

しかし、Canvaの利用には明確な〝禁止事項〟や〝著作権ルール〟が存在しており、

その境界線を知らずに使ってしまうと、商標違反や再配布のトラブルに巻き込まれてしまうことも。

たとえば、「テンプレートを少しだけ編集して販売した」「素材をそのまま配布サイトに登録した」

そんな無意識の行動が〝著作権侵害〟として問題になるケースは少なくありません。

Canvaを〝仕事で使う〟なら、まずは守るべきルールを正しく理解することが重要です。

この記事では、Webデザインの専門家である秀永弘樹さんの知見をもとに、

〝Canvaの商用利用の正しい知識〟と〝やってはいけないNG行為〟を丁寧に解説していきます。

また、LINEスタンプやベビー服などへの使用、テンプレートの販売など、

実際によくある疑問や利用シーンをQ&A形式で具体的に紹介していきます。

さらに、近年注目されているCanvaのAI機能〝Text to Image〟についても、

どこまで自由に使ってよいのか、法律的な視点を交えてわかりやすくお伝えします。

この記事を読めば、「これなら安心してCanvaを仕事で使える!」という自信を持てるはずです。

トラブルを避けて信頼されるデザイナーになるためにも、今のうちに正しい知識を身につけておきましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

Canvaを仕事で使うなら絶対に知っておくべき前提知識

Canvaは、初心者からプロまで幅広く支持されているデザインツールです。

とくにテンプレートの豊富さや直感的な操作性が評価され、

在宅ワークや副業デザイナーにとって欠かせない存在となっています。

しかし、便利だからといって、何でも自由に使って良いわけではありません。

仕事で使う以上は、商用利用や著作権のルールを正しく理解することが大前提となります。

ここでは、まずCanvaの基本的な商用利用ルールと、知っておくべき考え方について解説していきます。

Canvaは無料プランでも商用利用できる

Canvaは、無料で利用できるオンラインデザインツールとして、世界中のユーザーに活用されています。

特にWebデザイン初心者や副業で活動するクリエイターにとって、テンプレートが豊富で簡単に操作できる点が大きな魅力です。

そんなCanvaですが、無料プランであっても〝商用利用が可能〟であることをご存知でしょうか?

Canvaの公式ガイドによると、無料プランの範囲内でも、自分のサイトやクライアントワーク、SNS投稿、チラシや名刺といった印刷物など、

〝収益に関わる用途〟での利用が明確に許可されています。

たとえば、自分のインスタ投稿用の画像を作ったり、企業のSNSアカウントに使うバナーを作成することも、

無料プラン内の素材であれば問題なく行えるのです。

もちろん、Canva Proのような有料プランに切り替えることで、より多くのプレミアム素材や便利な機能が解放されますが、

無料のままでも、十分に実務レベルのデザイン業務に活用できるポテンシャルがあるというのは、多くのフリーランスにとって心強いポイントです。

実際、Instagramの投稿デザインや、オンライン講座の資料、EC商品の画像など、

Canvaをベースにした制作物で収入を得ている人も多数存在します。

つまり、無料プラン=趣味用というわけではなく、あくまで〝機能制限があるだけで、商用利用は問題ない〟という認識を持っておきましょう。

ただし、このあと解説するように、利用する素材やテンプレートの〝扱い方〟には注意が必要です。

Canvaを〝安心して仕事に使う〟ためには、単なる利用可否だけでなく、権利や加工ルールへの理解が欠かせません。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- Canvaの無料プランでも商用利用は明確に許可されている

- SNS投稿・資料・名刺など収益目的の使用もOK

- Proにしなくても、実務レベルの活用は可能

- ただし、素材やテンプレートの〝使い方〟には注意が必要

無料で使える便利なツールだからこそ、その仕組みを正しく理解しておくことが、プロとしての第一歩となります。

〝商用利用OK〟でも制限がある理由とは?

Canvaが商用利用OKとされているからといって、すべての素材やテンプレートを〝自由に〟使ってよいわけではありません。

このポイントを見落としてしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

たとえば、Canva内の素材やテンプレートの中には、

再配布や商標登録、販売など特定の用途に制限が設けられているものがあるのです。

つまり、「Canvaで作った=どんな使い方でもOK」ではなく、

〝どう作ったか〟〝何を使ったか〟によって、許可される範囲が変わってくるということです。

たとえば、テンプレートを少し変更しただけでPDFとして販売したり、

ロゴに使った画像を商標登録してしまったりすると、

Canvaの利用規約に反する可能性があります。

また、無料プランと有料プランでも一部の素材に関する使用範囲が異なるため、

用途によってはProプランが必要になる場合もあります。

特に注意すべきは、「再販」「配布」「商標化」といった目的での使用です。

これらは商用利用の中でも著作権の取り扱いが複雑になるため、Canva側も明確に制限を設けています。

Canvaを安心して使いこなすには、

「利用できるかどうか」だけでなく、「どこまで使っていいか」を正しく理解する必要があるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 商用利用OK=すべて自由ではない

- テンプレートや素材の用途に応じて制限がある

- 販売・再配布・商標登録は特に注意が必要

- 〝どう作ったか〟によって許可範囲が変わる

仕事で使うなら、見えないリスクを未然に防ぐ知識こそが、あなた自身の信頼と安心につながります。

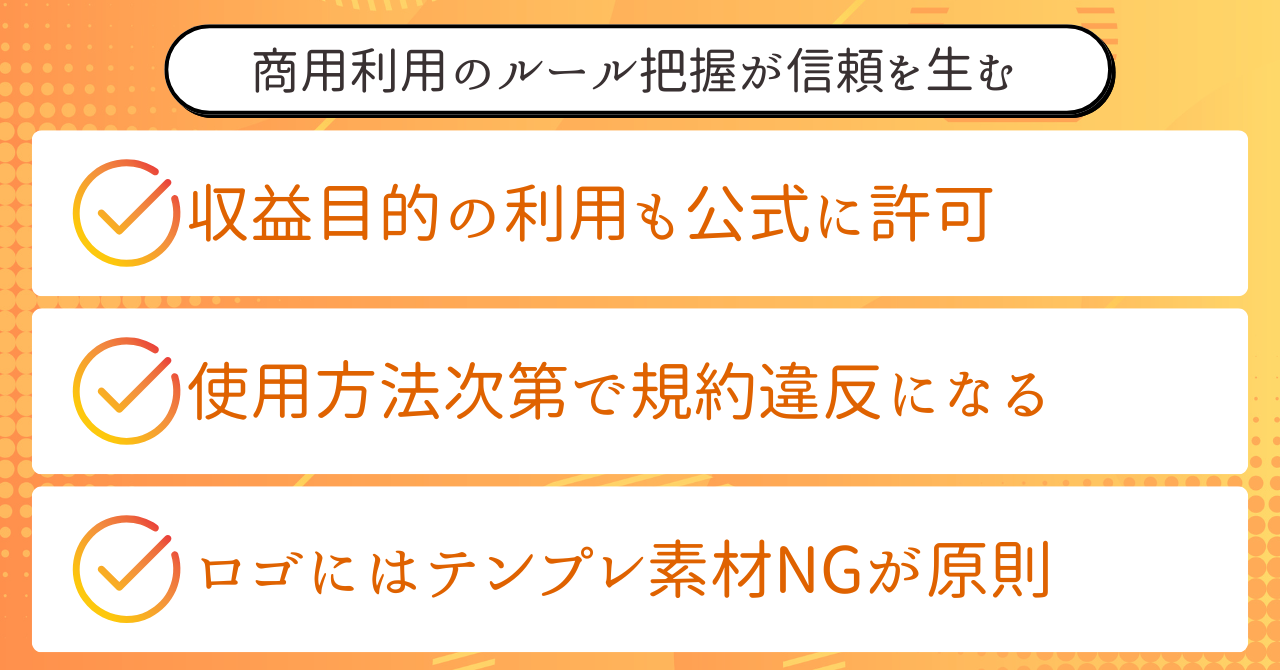

仕事として使うなら理解すべき基本ルール

Canvaを仕事に使う場合、単に操作に慣れるだけではなく、

〝利用規約の理解と遵守〟が必要不可欠です。

なぜなら、クライアントから報酬を受け取って作成する以上、

〝プロとしての責任〟が発生するからです。

どんなに魅力的なデザインを作っても、素材の使い方を間違えれば信頼を失ってしまうリスクがあります。

たとえば、テンプレートをそのまま使った画像を納品していた場合、

後から「著作権違反では?」と指摘されることも考えられます。

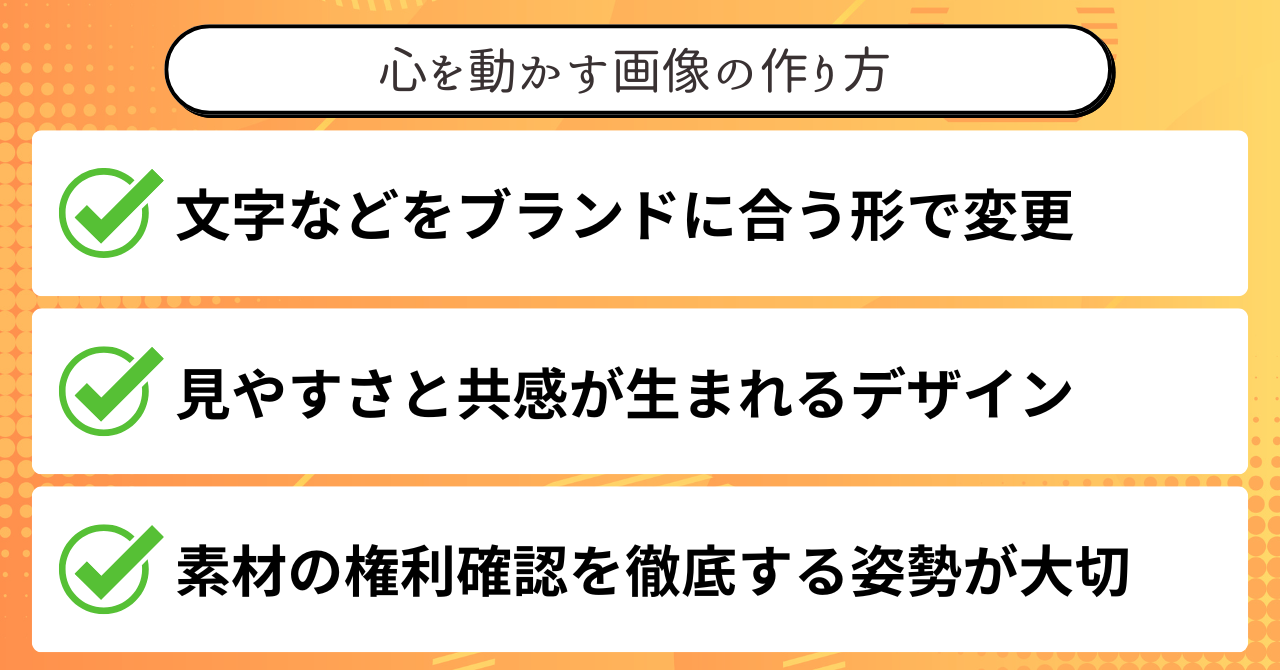

そのようなトラブルを防ぐためにも、以下の3つの基本ルールは必ず押さえておきましょう。

第一に、〝テンプレートは必ず自分なりに作り替える〟こと。

色、文字、写真、配置すべてにおいて、元のテンプレートが分からないレベルまで変更する必要があります。

第二に、〝配布・販売前提のデータに使う素材は要チェック〟です。

商用可能でも、再販や素材配布に制限があるものが多く存在します。

第三に、〝商標登録やブランドロゴにはテンプレート素材を使わない〟ということ。

ロゴは法的にブランドの象徴となるため、Canvaでは白紙から作った完全オリジナル以外は不可とされています。

これらを守ることで、クライアントワークにおいても信頼性の高いデザイン提供が可能になります。

知識のあるデザイナーこそが、安心して仕事を任せられる存在になれるのです。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- テンプレートは〝必ず〟オリジナルに作り替える

- 販売・配布前提の素材は使用条件を必ず確認する

- ロゴにテンプレート素材を使うのはNG

- プロとして利用規約を把握しておくことが信頼につながる

技術だけでなく、正しい知識を備えてこそ、仕事で活躍できる本当のプロフェッショナルです。

Canvaを使うなら、デザインのスキルだけじゃなく、ルールの理解が信頼を守る第一歩ですよ!

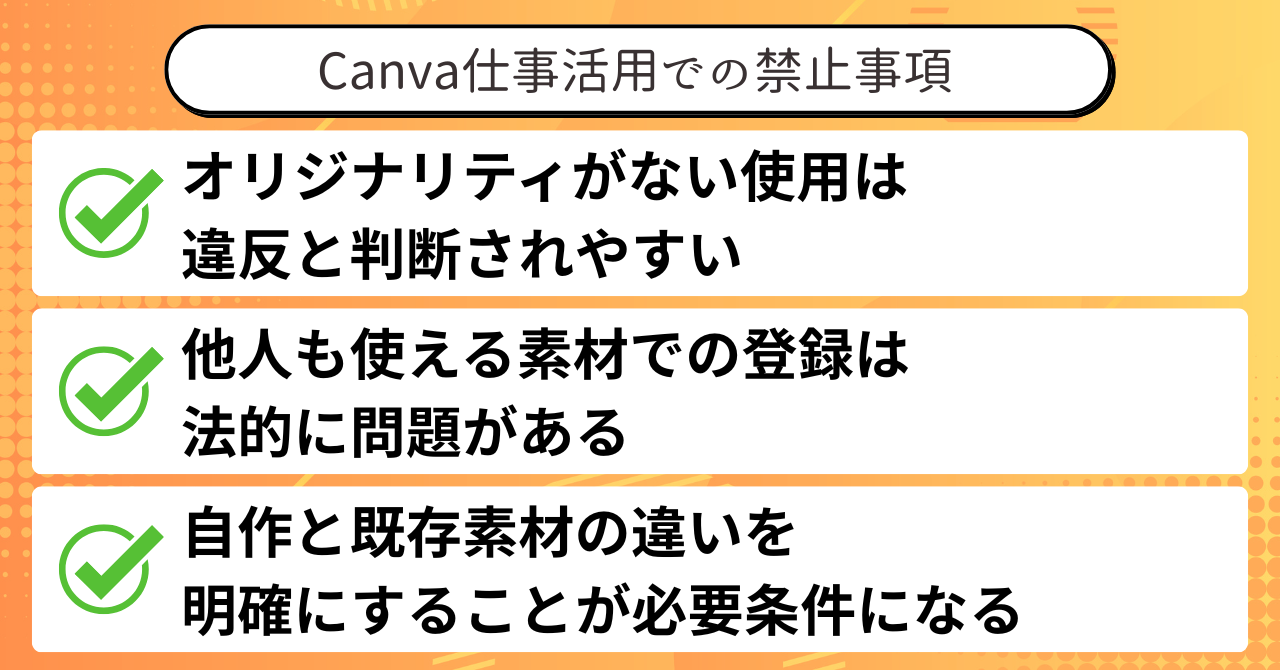

トラブルを防ぐためのCanva〝3つの禁止事項〟

Canvaは直感的に操作できる便利なツールですが、

〝自由に使える〟というイメージが先行して、実は知らないうちにルール違反をしてしまっているケースが少なくありません。

特に仕事として活用している人にとっては、

その行為がクライアントや取引先にも迷惑をかけるリスクにつながる可能性があるため注意が必要です。

この章では、Canva公式が明確にNGとしている〝3つの禁止行為〟をピックアップし、

なぜそれがダメなのか、どう対策すべきかを具体的に解説していきます。

「これぐらいなら大丈夫だろう」という感覚が、思わぬ信用失墜や法的トラブルにつながりかねないからこそ、明確な基準を知っておきましょう。

無加工での販売・再配布はNG

Canvaのテンプレートや素材は非常にクオリティが高く、

〝そのまま使っても商品になる〟レベルの完成度を持っているのが特徴です。

しかし、それこそが落とし穴。

テンプレートや素材を〝無加工〟のまま販売したり、誰かに配布することはCanvaの利用規約で明確に禁止されています。

たとえば、画像を一切加工せずに「デザイン素材」として販売する行為。

もしくは、テンプレートをほぼそのまま使ってPDFやJPEG形式で提供する行為。

これらはすべて〝著作権侵害にあたる可能性が高い〟とされています。

一見すると、「少し色を変えた」「文字を変えただけ」と思うかもしれませんが、

Canva側の基準では〝元デザインのオリジナリティが残っている〟と判断されるケースもあります。

つまり、加筆・修正の程度が浅いままだと〝無加工扱い〟になるということです。

公式ガイドでも、「元のテンプレートが判別できないレベルの編集が必要」とされており、

それを満たさないデータは販売や再配布の対象にしてはいけないという立場が明確に示されています。

Canvaの素材やテンプレートは、自分のデザインの〝補助〟として使うものであり、〝作品そのもの〟として流用することはできません。

SNSやホームページで使うのはOKでも、商用素材としての販売・配布には別次元のリスクがあると理解しておく必要があります。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- テンプレートや画像の無加工販売・配布は著作権侵害リスクあり

- 「少し変えた」程度ではNGと判断される可能性がある

- 〝元がわからないほどの編集〟が安全ライン

- Canva素材は〝補助ツール〟として使うのが原則

仕事として使うなら、「どこまで手を加えるか」がそのまま自分の責任範囲になります。

テンプレート使用ロゴの商標登録はNG

ロゴ制作はブランドイメージを形にする大切な作業。

だからこそ、Canvaで作ったロゴを商標登録しようと考える方も少なくありません。

しかし、Canvaのテンプレートや既存素材を使ったロゴは〝商標登録不可〟と明確に定められています。

これは、Canvaのガイドラインにもしっかりと記載されている内容です。

なぜNGなのかというと、テンプレートや素材は他のユーザーも自由に使用できる共通リソースだからです。

つまり、「誰でも使えるものを、自分だけの独占権として主張することはできない」というのが原則。

もし、テンプレートを流用して作ったロゴを商標登録してしまうと、

他のユーザーに対して不当な権利主張となってしまい、重大なトラブルに発展しかねません。

また、クライアントからの依頼で作ったロゴであっても、

Canvaのテンプレート素材が使われていた場合、商標登録の段階で却下されるか、最悪の場合〝違反扱い〟される恐れもあります。

Canvaを使ってロゴを作成する場合は、〝白紙キャンバス〟から完全オリジナルで作る必要があります。

図形やフォント、装飾などを組み合わせて、自分だけのデザインを構築することで、

初めて商標登録が可能な「独自性のある作品」として成立します。

この部分を知らないまま進めてしまうと、後で取り返しのつかない損失にもつながるため、

必ず事前に確認し、クライアントにも説明しておくことが重要です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- Canvaテンプレートを使ったロゴは商標登録NG

- 他ユーザーと共有する素材を独占できないため

- ロゴを商標登録するなら白紙から完全オリジナルで

- クライアントにも必ず注意喚起しておくことが必要

「ちょっと借りただけ」の感覚が、法的なリスクに直結してしまうことを、常に意識しておきましょう。

素材やテンプレートそのものの販売はNG

Canvaには美しい素材や便利なテンプレートが豊富に用意されています。

そのため、「これをそのまま売ったら収益になるかも」と思う方もいるかもしれません。

ですが、Canvaの素材やテンプレートを〝そのまま〟、あるいは〝一部編集しただけ〟で販売する行為は、利用規約で明確に禁止されています。

特に問題視されるのは、素材サイトなどに登録して、

Canvaで作った画像をダウンロード販売するような行為です。

たとえば、テンプレートを少し編集して「オリジナル素材」として販売する。

あるいは、Canva内の画像を抜き出して、別の配布サイトで公開する。

これらはすべて〝商用目的の再配布〟に該当し、著作権違反となるリスクが非常に高い行為です。

Canvaの利用規約では、「個別素材の販売や、テンプレートの直接的な再配布」は、

著作権を保持していない限り不可であると明記されています。

また、テンプレートを他者に共有する場合も、Canvaのエディター上で〝編集可能リンク〟を使うことが条件とされています。

つまり、Canvaで作ったテンプレートをJPEGやPDFに変換して外部で販売する、これがNGなのです。

もしテンプレートを販売したいなら、白紙からオリジナルで制作し、

Canvaのリンクを通じて共有する形式であればOKというルールがあります。

こうした細かいルールを見落とすと、思わぬ形でペナルティを受ける可能性もあるため注意が必要です。

特に「デザインテンプレート販売」などで収益化を考えている方は、

自作テンプレートとCanva素材の境界線を明確に意識することが大切です。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- Canvaの素材・テンプレートをそのまま販売するのはNG

- PDFや画像形式での再配布も禁止されている

- テンプレート販売は〝白紙から作ったもの〟ならOK

- Canvaリンクでの共有が唯一の正しい方法

「売れそうだから」ではなく、「ルールを守って信頼を積み重ねる」姿勢こそが、長く稼ぐための近道です。

テンプレート販売は、白紙から作ることで信頼と自由を両立できますよ!

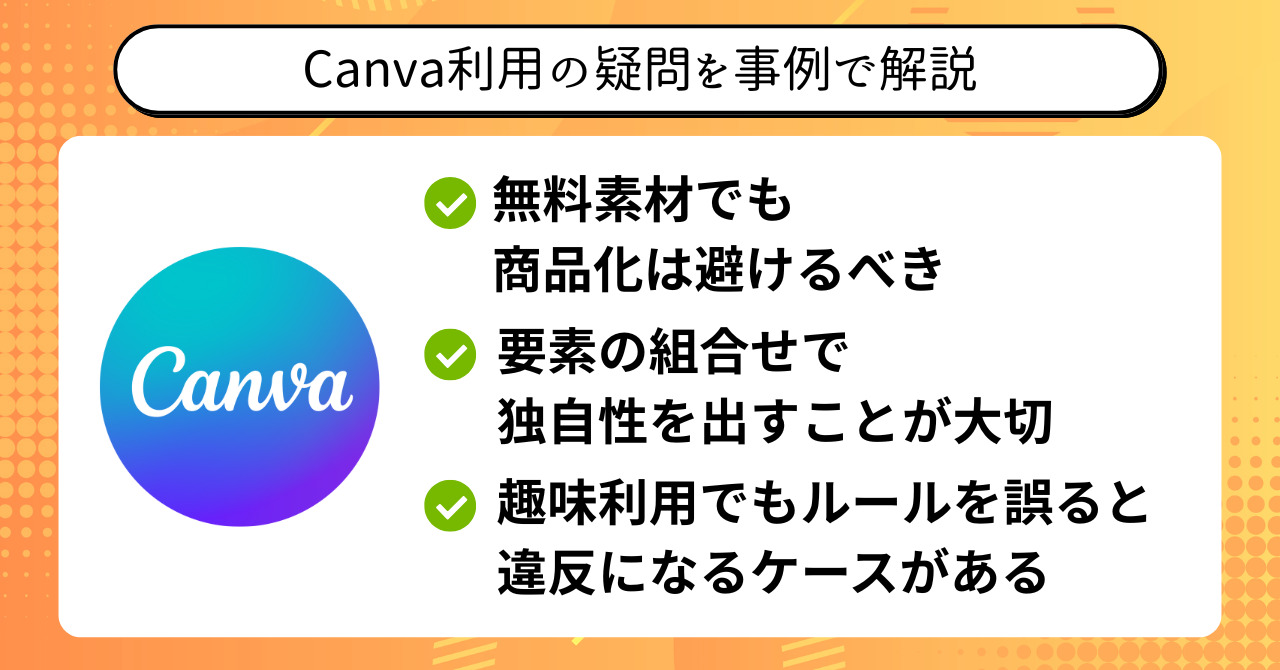

実際によくある疑問と注意点をケース別に解説

Canvaを仕事で使う中で、よく聞かれるのが「これってセーフ?それともアウト?」という微妙なラインの使い方です。

公式ガイドを読んでも判断しづらいグレーゾーンが多く、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

特に副業やハンドメイドビジネスをしている方にとって、

LINEスタンプやグッズ制作、アルバムづくりなど、日常的にCanvaを使う場面は多岐にわたります。

そこでこの章では、Canvaユーザーから実際によく寄せられる質問をもとに、

代表的なケーススタディを通して〝OK/NGの判断基準〟を丁寧に解説していきます。

何となく使ってしまいがちな使い方こそ、正しい知識があなたを守ってくれます。

「知らなかった」では済まされないトラブルを回避するために、ひとつずつ確認していきましょう。

LINEスタンプに使ったら違反になる?

「Canvaの素材でLINEスタンプを作って売っても大丈夫ですか?」

これは非常に多い質問のひとつです。

答えは、「Canvaの有料素材を使用した場合、販売NG」になります。

LINEスタンプは、デジタルファイルとしてダウンロード販売する形になるため、

Canvaの利用規約上、〝電子ファイルとしての配布〟に該当します。

Canvaでは、有料素材を使ったデザインを電子ファイル形式で配布・販売することを禁止しており、

そのルールに違反すると、プラットフォーム側から削除されたり、最悪アカウント停止のリスクもあるのです。

たとえば、有料イラストに文字を加えただけのスタンプや、背景色を変えただけのデザインでは、

完全にNGラインと見なされる可能性が高いです。

一方で、無料素材で構成されたスタンプであれば、一定条件のもとでの利用が可能な場合もありますが、

原則として、Canva素材そのものを販売用コンテンツにする行為は避けるのが安全です。

LINEスタンプは、あくまで自作イラストや自撮り画像など〝著作権を自分で管理できる素材〟で作るのが基本です。

商用利用できるからといって、素材を商品化できるわけではない、この違いを明確にしておきましょう。

この話のポイントを整理します。

- LINEスタンプは「電子ファイルの販売」にあたる

- 有料素材を使ったデザインは販売NG

- 無料素材でも、素材そのものを商品にするのは避けるべき

- 著作権管理できる自作イラストが安心・安全

「ちょっとした副業」のつもりでも、素材の扱いを間違えれば、立派な違反行為になってしまいます。

ベビー服などのグッズ制作はOKなのか?

Canvaの素材を使って、オリジナルのベビー服やTシャツ、グッズを作成したい。

そんなクリエイターやハンドメイド作家さんも増えています。

実際、Canvaを使えば、誰でも簡単に可愛いデザインを作れる時代になりました。

では、それを販売しても問題ないのでしょうか?

答えは、「一定の条件を満たせば、販売OK」です。

具体的には、Canva内の〝無料素材〟をベースにして、

背景色、図形、テキストなどを組み合わせて〝自分なりのオリジナルデザイン〟にしていれば、

グッズ制作や販売が認められています。

実際に、Canvaの公式サイトにも「加工されたデザインは物理商品として販売可能」と明記されています。

つまり、無料素材をそのまま使うのではなく、

複数の要素を組み合わせて、創作性を加えたデザインであれば問題ないということです。

たとえば、無料のイラストにオリジナルの言葉を載せて、色味やレイアウトを工夫する。

あるいは、背景に模様を追加したり、図形で囲ったりして、

〝誰が作ったか分からないデザイン〟ではなく、〝あなたらしさ〟が出ている作品に仕上げる。

このように、Canva素材をあくまで一部として取り入れた〝オリジナルデザイン〟であれば、ベビー服などのグッズとして販売してOKという判断になります。

ただし、有料素材を使っている場合は制限が厳しくなるため、

無料素材を中心に構成するのが安心です。

このテーマのポイントを整理しておきます。

- 無料素材を使ってグッズ制作するのは基本OK

- 必ず〝オリジナルデザイン〟になるよう加工を加えること

- 背景・図形・テキストなどで独自性を出すのが鍵

- 有料素材を使う場合は別途ライセンス条件に注意

“ちょっとした工夫”が、合法的な販売と著作権違反を分ける明暗のポイントになります。

個人使用でもNGになるケースとは

「自分だけで楽しむなら、どんな使い方をしても問題ないはず」

そう思っている方は意外と多いかもしれません。

たしかに、個人利用は商用利用と比べて制限がゆるやかに感じられますが、

Canvaの素材を〝無制限に自由に使える〟わけではありません。

特に注意すべきなのが、有料素材を使った場合の「印刷」や「デジタル化」に関する取り扱いです。

たとえば、有料のイラストを無加工で印刷し、

手帳やアルバムに貼って使う。これが〝個人用途〟だったとしても、

Canvaの利用規約ではNGとされています。

なぜなら、有料素材はあくまで〝加工を前提とした利用〟が条件になっているからです。

一方で、無料素材については、

たとえ加工せずにそのまま印刷して使っても、個人利用の範囲であれば問題ないとされています。

つまり、「無料素材ならOK」「有料素材は加工必須」。この明確な違いを理解しておく必要があります。

また、たとえ個人の趣味目的だったとしても、

将来的にその制作物をネットで公開・シェアする可能性があるなら、

最初から商用利用を前提に素材選び・加工をしておくのが安全です。

このように、〝自分しか見ない〟からといって、

すべての素材が自由になるわけではないという点を忘れないでおきましょう。

この話の要点を簡単にまとめておきます。

- 無料素材は、個人使用なら無加工での印刷もOK

- 有料素材は、個人使用でも〝加工〟が必要

- ネットで公開・シェアするなら商用基準で考える

- 個人利用でもルール違反になるケースがあることを理解しておく

趣味と仕事の境目が曖昧な時代だからこそ、個人利用にも慎重さが求められています。

テンプレートを販売したいときの正しい手順

「Canvaで作ったテンプレートを、自分の商品として販売したい」

そんなニーズは、Webデザイナーやインスタ運用者、教材制作者など、幅広い分野で増えています。

ただし、テンプレート販売はルールを誤ると〝即アウト〟になるリスクもあるため、正しい手順を理解しておくことが必須です。

まず前提として、販売できるテンプレートには明確な条件があります。

それは、〝真っ白なキャンバスから自分で作成した〟完全オリジナルのテンプレートであること。

つまり、既存のテンプレートを一部編集しただけのものは、販売NGです。

また、有料素材を使用して作ったテンプレートの場合は、

Canvaエディターに戻るリンク(テンプレートリンク)を通して共有する必要があります。

このテンプレートリンクは、利用者がそのまま編集できる形式になっており、

PDF・JPEG・PNGなどの画像データとして〝ダウンロード販売〟するのとは根本的に扱いが異なります。

さらに、無料素材のみで構成されたテンプレートであれば、

Canva以外の販売プラットフォームでも、PDFやPNGとしての提供が可能です。

このように、使用している素材の種類と販売方法によって、可否が大きく変わるため、

「どんな形式で提供するか」「どの素材を使っているか」を細かくチェックしておく必要があります。

そして、素材を組み合わせて独自の構成にしたからといって、

元素材の著作権が消えるわけではないということも、忘れてはいけません。

トラブルを未然に防ぐためにも、販売時は利用規約の最新版を必ず確認しましょう。

ここまでのポイントを整理します。

- テンプレート販売は、真っ白な状態から作ったオリジナルのみOK

- 有料素材を含む場合は「テンプレートリンク」での提供が必須

- 無料素材だけならPDF・PNG形式で外部販売も可能

- 提供形式と使用素材の組み合わせでルールが変わる

〝作る前にルールを知っておく〟これが、後悔しないテンプレート販売の第一歩です。

テンプレートを売るときは「どこから作ったか」が一番大事なんです!

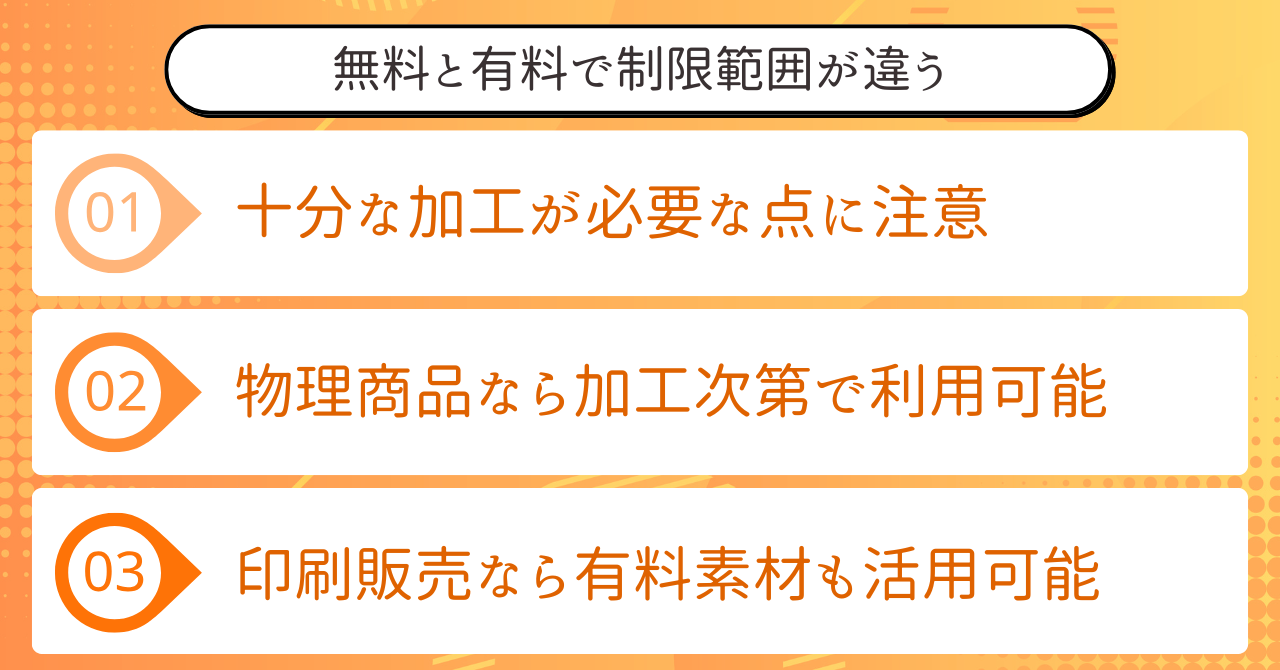

Canva素材の利用条件は〝無料〟と〝有料〟で大きく違う

Canvaの魅力のひとつは、豊富な素材があらかじめ用意されていることです。

しかし、見た目には同じように見える素材でも、

〝無料素材〟と〝有料素材〟では、使用範囲や商用利用の条件が大きく異なるのをご存じでしょうか?

この違いを知らずに使ってしまうと、

思わぬライセンス違反や著作権トラブルに巻き込まれる可能性があります。

特にクライアントワークやテンプレート販売など、

成果物が他人に渡るような場面では、素材の種類を明確に理解しておく必要があります。

ここではまず、比較的扱いやすい〝無料素材〟について、利用範囲や自由度を詳しく解説していきます。

無料素材の扱い方と自由度

Canvaの無料素材は、アカウント登録をすれば誰でも使用でき、

基本的に〝商用利用〟も許可されているのが大きな特徴です。

たとえば、SNS投稿・プレゼン資料・名刺・フライヤーなどに使うことは、特に問題ありません。

また、無料素材であれば、ある程度加工を加えたうえでのグッズ制作や販売にも対応できます。

ただし、重要なのは「無加工のまま使用・配布・販売しない」ということです。

たとえ無料素材であっても、編集せずにそのまま配布したり、

素材サイトに登録したりする行為は、規約違反になります。

そのため、使用する際はかならず「自分の作品の一部として使う」という意識を持ち、

背景、文字、構成などで〝オリジナルの作品〟になるようにデザインする必要があります。

また、無料素材でも、再配布や販売形式によっては禁止されていることもあるため、

用途ごとの利用条件は、公式の利用規約を確認するクセをつけましょう。

自由度は高いですが、〝なんでもアリ〟ではないことを覚えておくことが大切です。

ここで、無料素材を安全に使うための要点をまとめておきます。

- 無料素材は、基本的に商用利用OK

- ただし、無加工での配布・販売はNG

- 自分の作品として使うには、十分な加工・構成が必要

- 用途によっては例外があるため、都度公式ガイドを確認する

自由に使えるからこそ、正しく使うことで安心感と信頼性を得ることができます。

有料素材はどこまで自由に使えるのか

Canvaの有料素材は、見た目もクオリティが高く、プロの現場でも即戦力になります。

しかし、使い方を間違えると、無料素材以上に厳しい制限が課されるため注意が必要です。

有料素材は、Canva Proなどの有料プランで提供される写真・イラスト・テンプレートなどを指します。

これらの素材は、加工して使用することが前提であり、

〝無加工のまま使うこと〟や〝素材として再配布・販売すること〟は固く禁じられています。

たとえば、テンプレートの文字だけを変えた程度のデザインを販売したり、

画像を切り取って素材として配布サイトに登録したりすると、

即座に著作権侵害となり、アカウント停止などの重大なペナルティが発生する可能性があります。

また、電子ファイルとして配布する場合(例:LINEスタンプ、ダウンロード販売など)は、

Canvaの有料素材を使っているとNGになるケースが非常に多くなります。

これは、デジタル配布によって素材が〝再利用可能〟になるのを防ぐためです。

一方で、物理的な商品(Tシャツ・ベビー服・ノートなど)であれば、

十分に加工されたものであれば販売OKとされています。

このように、有料素材は使い方によっては大きな武器になりますが、

あくまで「使わせてもらっている」という意識が求められます。

その素材が〝作品の主役〟になっているか、それとも〝要素のひとつ〟かを意識することが重要です。

有料素材を使用する際のチェックポイントを整理しておきましょう。

- 無加工利用・再配布・電子配布はNG

- 十分な加工を行えば、物理商品としての販売は可能

- テンプレート販売時は「Canvaリンク」での共有が必須

- 主役ではなく、補助的な要素として使用するのが基本

ルールを知っておくことが、有料素材の〝安心活用〟への第一歩です。

販売形式によって変わる注意点

Canvaの素材やテンプレートを使って作品を販売する場合、

もっとも見落とされがちなのが「販売形式によるルールの違い」です。

どんな商品を、どのような方法で届けるか。それによって許可されている範囲が大きく変わります。

たとえば、「PDFやPNGとしてダウンロード販売」するケースと、

「テンプレートリンクを共有してCanvaエディターに戻れる形式」で販売するケースでは、

Canvaの素材ライセンス上、扱いがまったく異なることに注意が必要です。

具体的には、有料素材を含むテンプレートを販売する場合、

「Canvaのテンプレートリンクとしての提供」ならばOKとされています。

この方式であれば、Canvaプラットフォーム上での利用が前提になるため、

ライセンス管理が適切に行えるからです。

一方で、有料素材を使ったテンプレートを、

PDF・PNG・JPEGといった形式でダウンロード販売する行為は、

Canvaの規約上、NGとなります。

さらに、無料素材のみで構成されたテンプレートであれば、

PDFやPNG形式であっても外部サイトでの販売が可能になります。

つまり、同じデザインでも「リンクで提供するか」「画像ファイルで提供するか」で許される範囲が大きく変わるということです。

また、印刷商品としての提供であれば、さらに自由度は広がります。

十分な加工がされており、作品として成立していれば、物理商品としての販売はOKとされる場合が多いのです。

このように、「誰に・どんな形で届けるか」が、素材の扱い方を左右します。

販売形式別のチェックポイントをまとめておきます。

- 有料素材を含むテンプレートは「Canvaリンク形式」でのみ販売OK

- PDF・PNG・JPEG形式で販売できるのは「無料素材のみ」の場合

- 印刷して物理商品化する場合は、加工すれば有料素材も利用可

- 販売前に「ファイル形式×使用素材」の掛け合わせで確認必須

提供方法によって許容範囲が変わるからこそ、事前に仕組みを理解し、正しく活用することが求められます。

テンプレートの「販売形式」って、ほんとに見落としやすいんです。CanvaリンクとPDFじゃ、全然意味が違ってくるんですよ。

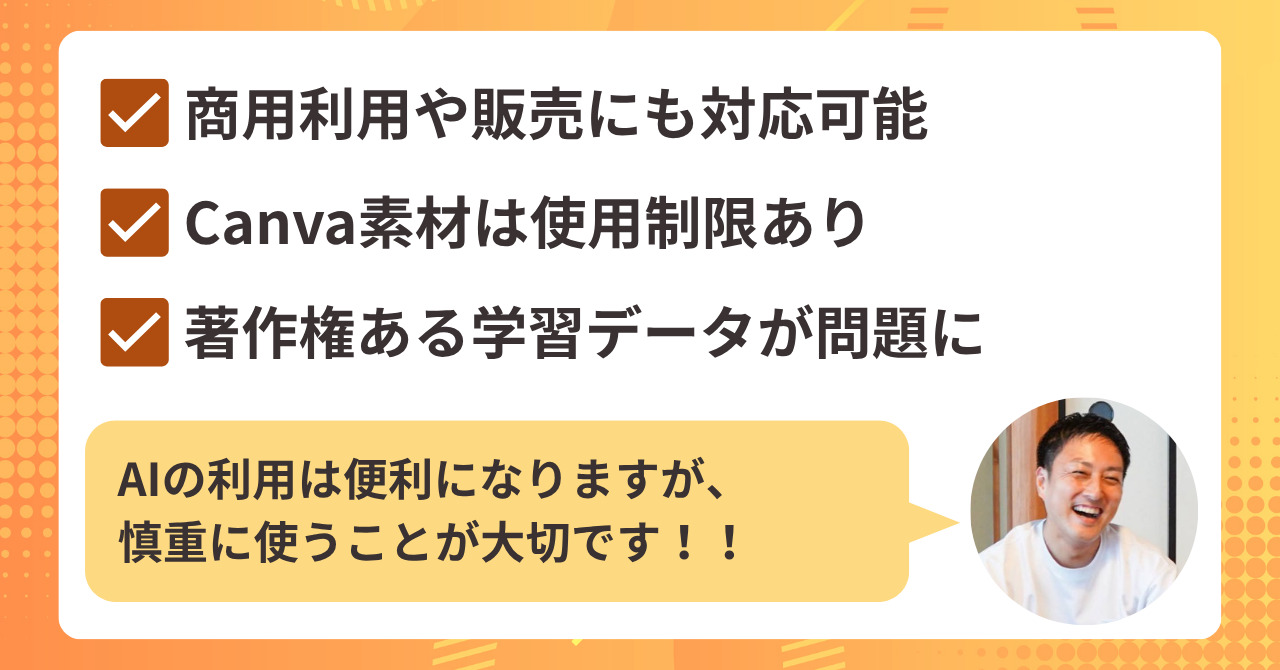

AI生成機能「Text to Image」は自由に使っても大丈夫?

近年、画像生成AIの技術は急速に進化し、Canvaでも「Text to Image」機能が注目を集めています。

文章を打ち込むだけでオリジナル画像が作れるという利便性から、

ビジネスやクリエイティブの現場でも導入が広がっています。

とはいえ、著作権との関係や商用利用の可否に対して不安を感じている人も少なくありません。

この章では、「Text to Image」で生成されたAI画像はどこまで自由に使えるのか?

Canvaのガイドラインをもとに、著作権との関係性や安全な使い方について解説していきます。

画像生成AIと著作権の関係性

Canvaの「Text to Image」機能で生成される画像は、ユーザーの入力したプロンプト(指示)に基づいてAIが自動的に描画するもので、

いわゆる〝著作権フリー〟の状態で利用できると公式に明言されています。

つまり、商用利用・加工・印刷・Web掲載など、自由度の高い使用が認められているのです。

これは、Canvaが提供する他のテンプレートや素材と大きく異なる点であり、

「AI画像に関しては著作権の制限を気にせず活用できる」という強みがあります。

たとえば、LINEスタンプやECサイトのバナー、商品パッケージなど、

直接的に利益が発生するコンテンツに使っても問題ありません。

ただし注意点もあります。

AIが生成した画像が、既存作品や実在のキャラクター・人物に酷似してしまうケースもあり、

そうした場合は、AI画像であっても権利侵害とみなされるリスクがあります。

また、AIがどのような学習データをもとに画像を生成しているかは、

完全には公開されていないことが多く、法的な議論が続いている分野でもあります。

現時点では「Canva内で生成した画像は自由に使ってOK」というスタンスですが、

将来的にルールが変わる可能性があることも視野に入れておきましょう。

ここで、画像生成AIと著作権に関する要点をまとめます。

- CanvaのAI画像は著作権フリーで自由に使える

- 商用利用・印刷・販売も基本的にOK

- 既存のキャラ・著名人に似せるのはNG

- 将来的な法改正リスクも念頭に置く

AI素材とCanva素材を安全に使い分けるコツ

Canvaを使う上で重要なのが、

「AI素材」と「通常のCanva素材」の使い分けをしっかり理解することです。

どちらも同じように便利な画像素材として扱えるように見えますが、

利用範囲やライセンス、加工の自由度に大きな違いがあります。

たとえば、AIで生成した画像は、著作権フリーとして使えるため、

そのまま加工・印刷・販売に使っても原則問題ありません。

一方で、Canvaの通常素材(無料・有料テンプレートや写真など)は、

無加工での販売や再配布は禁止されており、

用途に応じて加工や使用方法の工夫が必要です。

この違いを理解せずに使用してしまうと、

AI素材だと思って使った画像が、実は有料素材だった…というケースも起こり得ます。

そのため、プロジェクトの最初に「どの素材を使うのか」を明確にしておくことが非常に大切です。

Canva上では、素材の種類ごとにアイコンやラベルが表示されているため、

素材を選ぶ際はその表示を必ず確認しましょう。

また、AI素材をメインで使えば、著作権面のリスクを最小限に抑えることができます。

とはいえ、AI画像はまだ発展途中のため、

デザインの仕上がりや表現力では通常素材に劣る場面もあります。

そこで大切なのが、「用途に応じて素材を使い分ける」という視点です。

たとえば、印刷用のバナーや商品パッケージなど著作権リスクが高い場面ではAI素材を、

SNS投稿などではCanvaテンプレートを活用するなど、

場面ごとに使い分けることで、安全性とクオリティの両立が可能になります。

ここで、素材を安全に使い分けるための要点をまとめておきます。

- AI素材は著作権リスクが低く、自由度が高い

- Canva素材は加工・利用範囲に制限がある

- 素材の種類はラベルやアイコンで確認するクセをつける

- プロジェクトの内容に応じて素材を適切に使い分ける

素材ごとの特性を理解しておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。

今後のために知っておきたい法的リスク

現在、Canvaの「Text to Image」機能によるAI画像は自由に使えるとされていますが、

それはあくまで〝現時点でのルール〟であることを理解しておく必要があります。

画像生成AIに関する法律やガイドラインは、まだ確立されていない部分が多く、

今後、法整備が進むことで使用条件が大きく変わる可能性があります。

たとえば、AIが使用する学習データに著作権がある場合、

その素材を元にした生成画像が〝二次創作〟とみなされ、

法的トラブルの対象になるリスクがあると指摘されています。

また、国や地域によってもAIコンテンツに関する取り扱いが異なるため、

グローバル展開を考える場合は、各国の法制度にも注意が必要です。

さらに、AI画像のクオリティが年々向上していくなかで、

「人が作った画像なのか」「AIが作った画像なのか」を区別する仕組みが求められています。

将来的には、AIで生成したことを明記しなければならないルールや、

特定用途での利用制限などが導入されるかもしれません。

つまり、いま自由に使えるからといって、ずっとそのままとは限らないということです。

だからこそ、常にCanvaの公式ガイドや法改正の動向をチェックし、

柔軟に対応していける姿勢が重要です。

法的リスクを未然に回避するためのポイントを以下にまとめます。

- 今は自由に使えるが、将来的に制限が出る可能性がある

- 著作権のある学習データが原因でトラブルになる可能性もある

- グローバルに展開する場合は国ごとの法制度も確認

- Canvaのガイドラインを定期的に確認する習慣が大切

AI画像って便利ですけど、自由に使える今だからこそ、あえて慎重に使うっていう意識が大事なんですよね。

誰かの人生を変える画像を作るための心得

Canvaを使って画像を作るとき、単に「きれいに仕上げる」「作業としてこなす」だけではなく、

そのデザインが見る人の心を動かし、行動を変える力を持っていることを意識することが大切です。

ビジネスでも個人活動でも、画像1枚が人の目に触れることで、

思わぬチャンスやご縁につながることがあります。

その一歩を作るのが、あなたのデザインかもしれません。

この章では、そんな〝伝わる〟デザインを作るために大切にしたい視点を3つ紹介します。

テンプレートは〝素材〟ではなく〝ヒント〟として使う

Canvaの魅力の一つが、豊富なテンプレートを活用できることです。

初心者でも簡単にクオリティの高いデザインを作ることができるため、

多くのユーザーにとって非常にありがたい存在でしょう。

ですが、テンプレートに頼りすぎてしまうと、

他の人と似たような仕上がりになったり、情報の伝わり方が弱くなったりします。

テンプレートはあくまで「ヒント」であり、完成形ではないという意識が大切です。

文字の配置、色使い、写真の使い方など、参考にできる部分を抽出しつつ、

自分の伝えたい内容に合わせて構成をカスタマイズしていきましょう。

たとえば、自分のターゲット層が落ち着いたトーンを好むなら、

テンプレートの明るい配色を変更して、トーンを統一するだけでも印象は大きく変わります。

また、テンプレートの中に含まれているイメージ画像やアイコンなども、

自分のブランドに合ったものへと差し替えることをおすすめします。

「これは誰が作ったかわからない」デザインではなく、

「あなたらしさ」がにじみ出るような表現を心がけてください。

そうすることで、テンプレートから生まれたデザインでも、

しっかりと個性が伝わる、あなただけの作品に仕上がります。

テンプレートをヒントとして使うためのポイントをまとめます。

- テンプレートは完成形ではなく「出発点」として考える

- フォント・色・レイアウトを自分の目的に合わせて変更する

- 写真やイラストはブランドに合う素材へ差し替える

- 「あなたらしさ」が感じられるカスタマイズを心がける

伝わるデザインがもたらす人とのご縁

デザインは、単なる装飾ではありません。

それはあなたの思いを届け、誰かの心に火を灯す「きっかけ」になるものです。

たとえば、Instagramの投稿画像や、YouTubeのサムネイル。

たった1枚のビジュアルが、思いがけない人とのご縁を生み出すことがあります。

実際に、1つの画像がきっかけでお仕事の依頼が来たり、

共感してくれる仲間が現れたりと、

デザインが人生を動かすこともあるのです。

だからこそ、「なんとなく作る」ではなく、

「誰に・何を伝えるか」を意識してデザインすることが大切です。

ターゲットの目線に立って言葉を選び、

配色やフォントも、その人が受け取りやすい形に整えていきましょう。

また、スマホで見る人が多いなら、

小さな画面でもパッと内容が伝わるように、

文字のサイズや構成にも気を配るべきです。

伝える力のあるデザインは、

「自分を知ってもらう」「信頼を築く」「共感を得る」ための第一歩になります。

デザインによって、あなたの世界が広がっていくのです。

〝伝えるデザイン〟が生み出す価値を、改めて意識してみましょう。

- デザインは情報伝達だけでなく「ご縁づくり」の道具でもある

- 誰に何を届けたいか、目的を明確にして制作する

- フォント・色・構成でターゲットの見やすさを意識する

- 小さなデザインでも、大きな変化を生む可能性がある

仕事としてCanvaを使う人の心構え

Canvaは初心者でも使いやすく、テンプレートも豊富なため、

フリーランスや副業としてWebデザインを始めたい人にとって強力な味方となるツールです。

ただし、「仕事として使う」場合には、

趣味とは違った責任感や意識が求められます。

たとえば、クライアントに納品するデザインの場合、

著作権や商用利用の可否をきちんと理解し、

安全に使用できる素材かどうかを事前に確認しておく必要があります。

また、テンプレートをそのまま使用するのではなく、

必ず「自分の手で作り替える」ことを前提にして、

オリジナリティを加えていくことが信頼にもつながります。

クライアントやユーザーが安心して使えるものを届けるために、

Canvaのライセンスルールや利用規約は定期的にチェックする習慣をつけておきましょう。

さらに、テンプレート依存のデザインでは、

「誰が作っても同じ」になってしまい、

価格競争に巻き込まれたり、信頼を失う可能性もあります。

Canvaを「誰でもできる作業」ではなく「あなたにしかできない仕事」に変える工夫が大切です。

だからこそ、日々のアップデートや学習、

デザインの背景にある「意図」や「ストーリー」を語れる力を育てていく必要があります。

仕事としてのCanva活用は、技術だけでなく「姿勢」が問われる世界です。

- クライアントワークでは著作権・商用利用を最優先で確認する

- テンプレートは必ず加工してオリジナリティを加える

- Canvaの規約は定期的にチェックする習慣を持つ

- 「あなたに頼みたい」と思ってもらえる視点と意識が必要

Canvaはあくまで「道具」なんですよね。どう使うかは自分次第。だからこそ、ルールを守って、価値を出せる人になりましょう!

まとめ:Canvaを仕事で使うなら〝正しい知識〟と〝自分らしさ〟がすべて

Canvaは、誰でも使える便利なデザインツールですが、

仕事で使う以上、ルールとマナーをしっかり守ることが求められます。

とくに注意したいのは、

テンプレートや素材の〝無加工販売〟や〝再配布〟、

ロゴの〝商標登録〟、素材そのものの〝販売〟といったNG行為。

これらは著作権トラブルの原因となりかねません。

また、「Text to Image」などのAI生成機能は柔軟に使える一方、

今後のルール変更も見据えておく必要があります。

何より大切なのは、テンプレートに頼り切るのではなく、

〝あなたにしか作れないデザイン〟へと仕上げていく姿勢です。

たった1枚の画像が、誰かの心を動かし、人生の転機になることもあります。

だからこそ、ルールを守りつつ、あなたの想いと個性を込めて、

〝価値あるデザイン〟を届けていきましょう。

【出永紘己(いでなが ひろき)さんの公式YouTube】『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』はこちら!

出永さんのYouTube「『いでランド / 未経験からWEBデザイナー』」では、実際に出永さんがWEBデザインの基礎から応用まで幅広いノウハウを解説しています。

- 【WEBデザイン】出永が初心者に戻ったらWEBデザイナーになるために何をする?

- 【暴露】WEBデザイナーやめとけ|現役フリーランスが思うコト

- 【WEBデザイナー】無料でホームページが作れる今おすすめのサービス5選

- 【初心者】未経験からWEBデザイナーになるための独学ロードマップ

- 【WEBデザイナー】未経験でフリーランスとして働くことはできる?

- 【商用利用】Canvaで絶対にやってはいけない使い方3選

- 【初心者向け】たった一ヶ月でWEBデザイナーになる方法

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。