Brainメディア運営部です!

今回の記事は、1年間で1,863人が受講した「仮想通貨マスター講座」で大人気のしょーてぃさんから情報を提供していただき記事を作成させていただきました。

簡単にしょーてぃさんの紹介をさせていただきます。

「ビットコインって結局どういう仕組みなの?」

そう疑問に思いながらも、難しい専門書や技術解説には手が出せない。そんな方も多いのではないでしょうか。

実はビットコインは〝インターネット以来の大発明〟とまで言われている技術であり、知識があるかどうかでこれからの資産形成や情報格差に大きな差が生まれます。

仕組みを理解せずに「よく分からないけど値上がりしてるから買ってみよう」と動いてしまうと、将来必ず不安や後悔に直面することになります。

しかし安心してください。

本記事では、仮想通貨・資産形成の専門家であるしょーてぃさんの知見をもとに、初心者でもつまずかないように、身近な例えを交えながらビットコインの全体像を解説していきます。

電子マネーの台帳からスタートし、中央管理のリスク、分散管理という革命的な発想、そして暗号技術やブロックチェーンの仕組みまで、段階を追って理解できる構成になっています。

また、なぜビットコインはコピーや改ざんができないのか、なぜ法定通貨と根本的に違うのかといった疑問にも答えます。

さらに、日本円とビットコインの比較を通して、あなたのお金の価値を守るためにどんな考え方が必要なのかも見えてきます。

本記事を最後まで読めば、〝ビットコインは怪しい投資商品〟というイメージがガラリと変わり、友人や家族にも自信を持って説明できるようになるでしょう。

「知っている人だけが得をして、知らない人は取り残される」

これはインターネット黎明期にも起きた現象です。

今その再来が、ビットコインを通じて訪れています。

だからこそ、今のタイミングで正しい知識を身につけることが、これからの自分を守るための最良の行動になります。

難しい勉強は不要です。この記事を読むだけで、基礎から応用まで理解できるように設計されています。

では、ここから一緒にビットコインの世界を覗いてみましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

ビットコインを理解する第一歩

ビットコインという言葉は耳にしたことがあっても、その仕組みを正しく説明できる人はまだ少数派です。

多くの人が「なんとなく値上がりするデジタル通貨」と捉えている一方で、本質を理解すれば〝インターネット以来の大発明〟と呼ばれる理由が見えてきます。

だからこそ、この記事では基礎から応用までを分かりやすく整理し、初心者でも安心して学べるよう構成しています。

知識があるかどうかで将来の選択肢は大きく変わるため、最初の一歩として重要な視点をお伝えします。

ここで得られる理解が、これからの資産形成や情報格差を乗り越える鍵になるでしょう。

〝この記事で得られる知識とゴール〟

まず押さえておきたいのは、本記事を読むことで到達できるゴールです。

単に「ビットコインって便利だよね」といった浅い理解ではなく、〝どういう仕組みで成り立ち、なぜ価値を持つのか〟を友人に説明できるレベルまで到達することを目指します。

そのために、電子マネーの身近な例を出発点にし、台帳や取引記録がどうして「お金のように振る舞う」のかを理解していただきます。

ここから先では、電子マネーの欠点や中央管理のリスクを学び、ビットコインがどのようにしてその問題を克服したのかを見ていきます。

さらに、ブロックチェーン・電子署名・ハッシュ関数といった難解な概念も、日常生活に置き換えた比喩で解説するので安心してください。

カレーの秘伝スパイスや寿司屋の大将といった具体例を通して、専門用語が自然とイメージできるようになります。

最終的には、日本円との比較を通じて「なぜビットコインが革命と呼ばれるのか」が理解できるはずです。

そのうえで、少額から始められる実践ステップも紹介するので、学んだことをすぐ行動に移すことができます。

このゴールを意識しながら読み進めることで、知識が断片的にならず、一本のストーリーとして定着します。

ここまでを整理すると、以下のような学びが得られます。

- ビットコインの仕組みを初心者でも理解できるようになる

- 電子マネーとの違いと価値の源泉を説明できるようになる

- ブロックチェーンや暗号技術を比喩で理解できる

- 資産防衛や未来への備えとしての活用を考えられる

まずは「この記事を読むことで何が得られるのか」を明確に意識しながら、学びを進めていきましょう。

〝なぜ今ビットコインを学ぶ必要があるのか〟

今この瞬間にビットコインを理解することは、将来の選択肢を大きく広げる行動につながります。

理由はシンプルで、ビットコインは世界の金融・テクノロジーを変える存在になっているからです。

知識を持たないままでは変化の波に取り残されるリスクが極めて高いと言えます。

インターネット普及初期の1990年代、多くの人は「よくわからないから関係ない」と考えていました。

しかしその結果、早くから理解した人と遅れて参加した人で格差が大きく広がりました。

ビットコインにもまったく同じ現象が起こっているのです。

しかも今回は、金融という生活の根幹に関わる分野です。

お金の仕組みが変わるということは、投資だけではなく給与の価値・貯金の意味・国家経済にまで影響します。

だからこそ、今のうちに基礎から学んでおくことが不可欠なのです。

さらに、ビットコインは技術的にも革命的です。

ブロックチェーンを通じて、管理者なしで世界中の人が安全に取引できる仕組みが成り立っています。

これは従来の常識を覆すもので、国や銀行の信用に依存しない新しい通貨の形を提示しています。

一方で、理解せずに「値上がりしそうだから」と購入するのは危険です。

仕組みを知らなければ価格変動に翻弄され、不安だけが残ります。

だからこそ今、価値の背景を理解することが重要なのです。

また、すでに世界の大企業や機関投資家がビットコインに注目し、資金を投じています。

つまり、「一部のマニアの投機商品」という段階は終わり、グローバル経済の土台に組み込まれ始めているのです。

だからこそ、このタイミングでの学びは未来の武器になります。

ここまでを整理すると次の通りです。

- ビットコインはインターネット級の革命で、理解の有無で格差が生まれる

- お金の仕組みの変化は生活や国家経済に直結する

- 仕組みを理解すれば価格変動にも冷静に対応できる

- 世界の大企業や投資家がすでに参加している現実

だからこそ、今この瞬間に学び始めることが、未来を守る最初の一歩になるのです。

〝初心者でも理解できる学習の流れ〟

ビットコインを理解するには、いきなり難しい論文や数式に飛び込む必要はありません。

むしろ、段階的に理解を積み重ねることが大切です。

この記事でも、初心者がつまずかないように学習ステップを設計しています。

電子マネーは身近に存在し、日常生活で使っている人も多いでしょう。

この理解を出発点にすることで、ビットコインの概念が自然に頭へ入ります。

「なぜ信用が必要なのか」「管理者がいないと何が問題になるのか」を考えると、ビットコインの存在意義が見えてきます。

管理者に依存せず、みんなで記録を共有することの意義を学ぶことで、ビットコインの哲学に触れられます。

この段階で「なぜビットコインが注目されているのか」が腹落ちするはずです。

ここでは「カレーの秘伝スパイス」や「寿司屋の大将」といった比喩を使うことで、初心者でも迷わず学べます。

さらに、ハッシュ関数とプルーフ・オブ・ワークに進むと、「なぜビットコインが改ざんできないのか」が理解できます。

ここを突破できると、仕組み全体が一気につながって見えてくるでしょう。

国家が管理する通貨のリスクと、分散管理通貨の強みを対比することで、ビットコインの革命性を実感できます。

そして、知識を行動に移すための少額からの実践ステップも紹介します。

このように、基礎→問題点→解決策→技術→応用の流れで学べば、初心者でも理解しやすく、知識が体系的に身につきます。

一歩ずつ進めることで「理解できた!」という手応えが得られるでしょう。

ここまでをシンプルに整理すると次のようになります。

- まずは電子マネーを起点に理解を始める

- 中央管理のリスクからビットコインの意義を学ぶ

- 分散管理と暗号技術を比喩で理解する

- 法定通貨との比較で革命性を実感する

初心者でも段階を追えば必ず理解できる。

この安心感を持ちながら学びを続けることが大切です。

焦らず順を追って学べば、ビットコインは必ず理解できます。

自分のペースで着実に進めていきましょう!

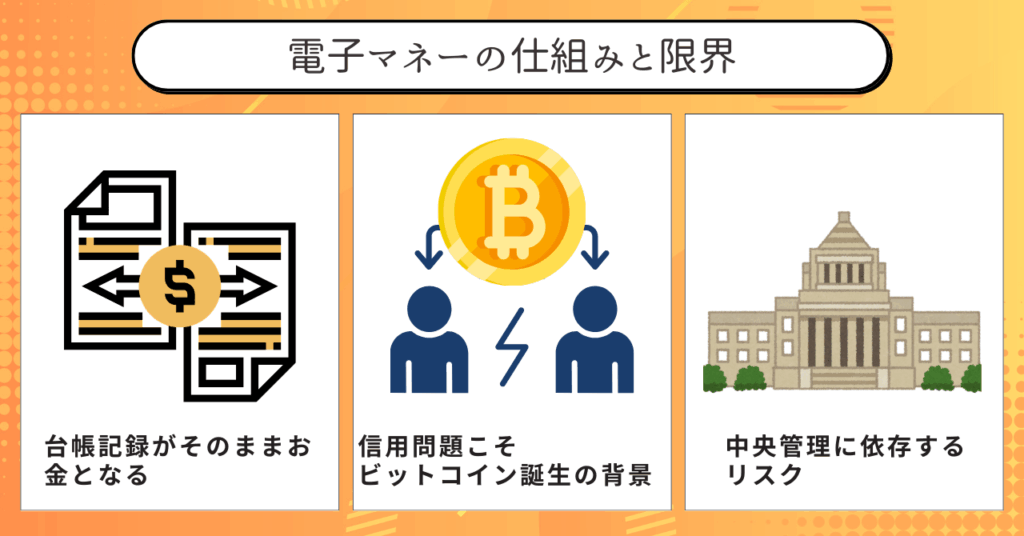

電子マネーと台帳から学ぶお金の本質

ビットコインを理解するための第一歩は、まず電子マネーの正体を知ることです。

電子マネーは日常生活に深く浸透しており、PayPayやSuicaといったサービスを使っていない人の方が少ないでしょう。

しかし「なぜスマホの画面に表示された数字が現金と同じ価値を持つのか?」と考えたことはありますか。

この問いの答えこそが、ビットコインの仕組みを理解する基盤になるのです。

〝電子マネーの成り立ちと台帳の仕組み〟

電子マネーをイメージするとき、まず思い浮かべてほしいのがお金の貸し借りを記録した台帳です。

例えば友人同士でランチ代を立て替えた場合、その金額を台帳に記録しておけば、後日まとめて精算できます。

台帳に「1,300円貸し」と書かれていれば、その記録自体が現金と同じ意味を持ち、最終的に清算につながるのです。

この発想をデジタルに置き換えたのが電子マネーです。

スマホ画面に表示された数字は、実際の現金ではなく取引の記録そのもの。

しかし、その記録が現金と交換できるため、結果的にお金のように振る舞うのです。

たとえば、PayPayで800円を送ると相手の残高は減り、自分の残高は増えます。

これは「貸し借り台帳に記録する」ことと全く同じであり、台帳の数字=お金という仕組みが電子マネーの本質です。

つまり電子マネーとは、お金のやり取りの記録そのものが価値を持つ仕組みなのです。

現金を介さなくても成立するのは、この記録が社会的に信用されているからに他なりません。

ここで重要なのは「記録が価値を持つ」という発想そのものです。

この考え方が理解できると、ビットコインの世界観が一気に理解しやすくなります。

ここまでを整理すると次のようになります。

- 電子マネーは貸し借り台帳をデジタル化した仕組み

- 記録そのものが現金と同じように機能する

- 社会的信用によって数字が価値を持つ

電子マネーの仕組みを知ることは、ビットコインの理解に直結する大切な基礎なのです。

〝記録が価値を持つ理由と電子マネーの限界〟

電子マネーの仕組みを理解すると、「記録がそのまま価値を持つ」という点が見えてきます。

台帳に「500円貸し」と書かれていれば、その記録が現金500円と同等の意味を持つように、スマホの残高も同じように振る舞います。

この背景には、社会全体の信用があります。

「その数字は間違いなく精算される」という共通認識があるからこそ、電子マネーは現金の代替として機能しているのです。

しかし同時に、この仕組みには大きな限界があります。

それは管理者への100%の信頼が前提になることです。

例えば手書きの台帳の場合、僕が「8,000円貸した」と記録しても、相手が「そんなに借りてない」と言えば証明は困難です。

この場合、台帳の価値は僕を全面的に信用してもらうことでしか成立しません。

同じことが電子マネーでも起きます。

PayPayや楽天ペイに表示されている残高は、利用者がサービス提供会社を信頼しているからこそ成立しています。

「記録は絶対に正しい」「改ざんされない」と思うからこそ、僕らは安心して使えているのです。

ですが、もしその会社が悪意を持って改ざんしたら?

あるいは経営破綻やハッキングが起こったら?

残高がゼロになっても、それを完全に保証できる仕組みはありません。

実際に飲食店のポイントや電子サービスの残高は、その会社が倒産すれば一瞬で消滅します。

銀行預金でさえ、保証されるのは1,000万円までであり、絶対的に安全とは言えないのです。

つまり電子マネーは便利である一方、中央管理者に全てを委ねるという構造的リスクを抱えています。

ここまでをまとめると次の通りです。

- 電子マネーの価値は管理者への信頼に依存している

- 改ざん・倒産・ハッキングといったリスクが常に存在する

- 100%の安全は保証されない仕組みである

この「信用問題」こそが、ビットコインが誕生した理由であり、次の章で解説する分散管理の革命につながっていきます。

〝中央管理に依存するリスクとは何か〟

電子マネーや銀行口座の仕組みを振り返ると、必ず存在するのが中央管理者です。

PayPayならPayPay株式会社、銀行なら銀行そのものがすべての取引を記録・保証する存在となっています。

この中央管理者がいるからこそ、私たちは「残高が正しい」「送金が間違いなく反映される」と信じて利用できます。

つまり電子マネーの本質は中央管理者への100%の信頼に基づいているのです。

しかしここに大きなリスクがあります。

万が一、中央管理者が倒産した場合、私たちが信じていた残高は一夜にして無意味になります。

また、システムがハッキングされれば、資産が消失する可能性もあります。

さらに、管理者が故意に記録を改ざんする危険性もゼロではありません。

実際に、過去には不正会計や顧客資産の流用といった事件が何度も起きてきました。

たとえ信頼できる大企業であっても、完全に安全と断言することは不可能です。

そして、そのリスクを常に背負っているのが電子マネーという仕組みです。

もうひとつのリスクは、国家や法律に縛られる仕組みである点です。

銀行口座の凍結や送金制限は、私たちが望まなくても突然発生することがあります。

つまり自分のお金であっても自由に使えない可能性があるのです。

このように、中央管理は便利であると同時に、利用者が常にコントロールされる立場に置かれていることを意味します。

まとめると、中央管理に依存するリスクは次の3つです。

- 倒産や不正によって資産が失われるリスク

- ハッキングやシステム障害で資産が消える可能性

- 国家や企業によって自由が制限されるリスク

これらの問題を抜本的に解決するのが、次に解説するビットコインの分散管理という発想です。

中央管理に頼らない仕組みを作り出したのがビットコインです。ここからが本当の革命の始まりなんですよ。

電子マネーとの根本的な違いを、わかりやすく図解付きで詳細に解説しています。

初心者でも“信用不要”のビットコインの仕組みと価値を理解でき、投資を始める土台になります。

ビットコインが切り開いた分散管理の世界

電子マネーが抱えていた最大の弱点は、管理者への全面的な依存でした。

「その会社を信用できるかどうか」にすべてがかかっていたため、倒産や不正、ハッキングのリスクを常に背負わざるを得なかったのです。

そこで登場したのがビットコインという新しい仕組みです。

この通貨は中央の管理者を排除し、世界中の参加者が平等に記録を管理する仕組みを実現しました。

この「分散管理」という発想が、金融の常識をひっくり返したのです。

〝中央集権と非中央集権の違い〟

これまでの通貨システムは中央集権型でした。

銀行や国家といった特定の管理者がすべての取引記録を握り、その信頼を基盤に通貨の価値が保たれてきました。

つまり「お金の価値=管理者をどれだけ信じられるか」で決まっていたのです。

一方、ビットコインは非中央集権型の仕組みを採用しています。

ここでは世界中の参加者がそれぞれ同じ取引データを保持し、同時に検証・共有するのです。

そのため、特定の組織を信頼する必要はなく、仕組みそのものが信用の基盤になります。

この違いは非常に大きいです。

中央集権=「人」や「組織」を信じるのに対して、非中央集権=「アルゴリズムや仕組み」を信じるという根本的な発想の転換があるからです。

これにより、権力の集中による不正や不透明さを排除し、透明性と公平性が実現されます。

たとえば中央集権では、送金停止や口座凍結といった利用者が望まない制限が発生することもあります。

一方、非中央集権のビットコインは、世界中のユーザーが自律的に維持する仕組みなので、特定の誰かに止められることがないのです。

まとめると、中央集権と非中央集権の最大の違いは次の通りです。

- 中央集権:

管理者を信頼して価値を担保する

権力集中によるリスクがある - 非中央集権:

仕組みそのものが価値を担保する

透明性と公平性が保たれる

「人ではなく仕組みを信じる」という考え方が、ビットコインの一番の革新なのです。

〝分散型システムがもたらす革命性〟

ビットコインが注目を集める大きな理由は、分散型システムそのものにあります。

この仕組みでは、すべての取引情報が世界中の参加者に同時に共有されるため、中央管理者が不要になります。

つまり、誰かひとりが不正をしても、全体でチェックし合うことで信頼が担保されるのです。

さらに分散管理は「止まらない仕組み」としても優れています。

銀行やSNSのようにサーバー障害やメンテナンスで停止することがないのが特徴です。

ネットワークに多数の参加者が存在するため、一部が停止しても全体が維持され続けるのです。

この構造によって、2009年の誕生以来、ビットコインのシステムは一度も止まったことがないという驚異的な実績を持っています。

これは従来の金融システムと比べても圧倒的な信頼性を示しています。

また、分散型システムでは誰もが平等な立場で参加できる点も重要です。

国家や企業の意向に左右されず、仕組みの中で自律的に動く経済圏が成立するため、世界共通の通貨としてのポテンシャルを持っています。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 分散管理により中央の管理者が不要になる

- 世界中の参加者が記録を共有し合い、不正を防ぐ

- システムが止まらず、常に稼働し続ける

- 全員が平等に参加でき、透明性が担保される

このように、分散型システムは単なる技術ではなく、社会の在り方そのものを変える金融革命の基盤となっているのです。

〝管理者不要が可能になった背景〟

では、なぜビットコインは管理者なしでも安全に機能できるのでしょうか。

その秘密は、暗号技術と膨大な計算の仕組みにあります。

人の信用に依存するのではなく、数学的なルールが取引の正しさを保証しているのです。

具体的には、電子署名によってなりすましを防止し、公開鍵と秘密鍵の仕組みによって本人確認を可能にしています。

さらに、ハッシュ関数とプルーフ・オブ・ワークが組み合わさることで、取引記録を改ざんできない状態を実現しているのです。

ここで重要なのは、これらの仕組みが人の意志を必要としない点です。

銀行員や管理者が「正しい」と判定するのではなく、数式そのものが常に自動でチェックを行います。

一度でも改ざんがあれば、数式の結果が合わなくなるため、全参加者が即座に不正を検知できるのです。

この仕組みにより、ビットコインは24時間365日、自律的に動き続けるシステムを実現しました。

さらに、プルーフ・オブ・ワークは計算量の多さ=信用の強さというシンプルかつ強力なルールを導入しています。

つまり「最も多くの計算を行った記録こそが正しい」と全員で合意できるのです。

このアイディアが、不特定多数が自由に参加する環境でも全体として正しい取引が維持される仕組みを生み出しました。

つまり、従来の通貨が「中央管理者の信用」で動いていたのに対し、ビットコインは数式とアルゴリズムを信用の基盤としています。

この仕組みがあるからこそ、誰もが安心して利用でき、管理者不要の分散型通貨が成立したのです。

ここまでの内容を整理すると以下の通りです。

- 管理者不要を可能にしたのは暗号技術と計算の仕組み

- 電子署名と公開鍵・秘密鍵で本人確認が担保される

- ハッシュ関数とプルーフ・オブ・ワークで改ざんを防ぐ

- 人ではなく数式が信用の基盤となっている

このように、管理者不要を実現できたのは技術の力そのものが新しい信頼の形を生み出したからなのです。

中央の誰かを信じなくても、数学のルールだけで安全性を担保できる、これがビットコイン最大の革命なんです。

暗号技術で支える信頼の仕組み

ビットコインの最大の特徴は「管理者がいなくても信用できる」ことです。

その裏側を支えているのが、暗号技術です。

暗号技術と聞くと難しく感じますが、実際は「本人確認」と「データ保護」をシンプルに仕組み化したものに過ぎません。

まずはその中核である電子署名と鍵の仕組みを理解することから始めましょう。

〝電子署名と秘密鍵・公開鍵の役割〟

電子署名とは、取引が本当に本人によって行われたことを証明するデジタルのサインです。

従来の紙の署名や印鑑と同じ役割を果たしますが、より安全で改ざんが困難な点が特徴です。

この仕組みでは秘密鍵と公開鍵という2種類の鍵を使います。

秘密鍵は自分だけが知っている「極秘の暗号」であり、公開鍵は誰でも確認できる情報です。

取引メッセージに秘密鍵を混ぜ合わせると電子署名が生成されます。

そして公開鍵を持つ他の人が、その署名が正しいかどうかを検証できるのです。

この仕組みの素晴らしさは、本人しか署名を作れないのに、誰でも署名の正しさを確認できるという点にあります。

そのため「この送金は確かに本人によるものだ」と全員が信頼できるのです。

つまり電子署名と公開鍵・秘密鍵の仕組みは、中央管理者の代わりに本人確認を保証する役割を果たしていると言えます。

ここまでの要点を整理すると次の通りです。

- 電子署名はデジタルのサインであり、本人確認を保証する

- 秘密鍵は本人しか知らない暗号情報

- 公開鍵は誰でも使えて署名を検証できる仕組み

- 本人しか署名できず、誰でも検証できる仕組みが信用を担保する

この電子署名の仕組みがあるからこそ、ビットコインは「人ではなく技術を信じる」通貨として成立しているのです。

〝なりすまし防止の仕組みとカレーの比喩〟

電子署名の強みは、〝他人が勝手に取引を偽造できない〟点にあります。

もし秘密鍵を持たない第三者が〝本人になりすまして送金〟しようとしても、正しい電子署名を作り出すことは不可能です。

なぜなら、署名は〝毎回異なる数列〟を生み出す仕組みになっており、コピーや改ざんでは成立しないからです。

しかし〝仕組みだけ聞いてもピンと来ない〟という方も多いでしょう。

そこでよく使われるのが〝カレーの比喩〟です。

秘密鍵=〝秘伝スパイスのレシピ〟、公開鍵=〝香り袋〟、そして電子署名=〝完成したカレー〟に置き換えて考えてみましょう。

〝秘伝レシピ(秘密鍵)〟を知っている本人だけが、独自のカレー(署名)を作れるのです。

他人は同じレシピを知らないため、同じ味のカレーを再現できません。

一方で、〝香り袋(公開鍵)〟を持っている人なら、出来上がったカレーを嗅ぎ比べることで〝確かにこれは本人が作ったものだ〟と判別できます。

この比喩を通すと、電子署名の特徴が直感的に理解できるはずです。

〝本人しか署名を作れないが、誰でも正しさを確認できる〟──これがなりすましを防ぐ仕組みなのです。

整理すると次のようになります。

- 電子署名は〝毎回異なる数列〟を生成し、コピーや改ざんを防ぐ

- 秘密鍵=〝秘伝スパイスのレシピ〟、公開鍵=〝香り袋〟

- 本人しか作れず、誰でも検証可能という構造で信頼を担保

カレーの比喩を通して、複雑に思える暗号技術も〝身近な仕組みに置き換えると理解しやすい〟ことがわかります。

〝コピー問題と取引番号による対策〟

電子署名が導入されたことで、〝なりすましは防止〟できるようになりました。

しかし、ここで新たな課題が浮かび上がります。

それが〝コピー問題〟です。

もしある送金メッセージをコピーして繰り返し使えたら、同じ取引を複数回成立させられてしまう可能性があるのです。

例えば「そら豆くんに1BTC送金」という署名付きメッセージが発行されたとしましょう。

このメッセージを悪意ある人がコピーすれば、〝1BTCを何度も送金できる〟ように見えてしまいます。

このままではシステムが破綻します。

この問題を解決するために導入されたのが〝取引番号(ナンス)〟です。

すべての取引メッセージに固有の番号が振られるため、コピーされた取引は番号の不一致によって即座に無効と判定されます。

これにより、メッセージ自体をコピーすることはできても、〝再利用は不可能〟となったのです。

この仕組みによって、ビットコインの取引は改ざんもできず、コピーによる不正も成立しない強固なシステムに進化しました。

管理者がいなくても安全に機能するための、重要な基盤のひとつです。

ここまでの要点を整理すると次の通りです。

- 電子署名だけではコピー問題が残る

- 取引番号(ナンス)が導入され、取引ごとに固有性を付与

- コピーは可能でも再利用はできない仕組みになった

- これにより不正や重複送金が完全に防止される

このように取引番号の仕組みは、ビットコインを〝安全な通貨として成立させるための欠かせない要素〟となっているのです。

「コピーして使い回すことができない」という仕組みが、ビットコインをお金として成り立たせているんです。

仮想通貨投資では「技術への理解」が不可欠という視点で、ブロックチェーンの仕組みやその本質が丁寧に解説されています。

価格ではなく技術を理解する重要性が学べます。

ブロックチェーンとプルーフ・オブ・ワーク

ビットコインの革新性を語る上で欠かせないのが、〝ブロックチェーン〟と〝プルーフ・オブ・ワーク〟です。

この2つの仕組みによって、世界中の誰もが安全に同じ記録を共有できるようになり、管理者不要の通貨が成立しました。

ここでは、その基本的な仕組みを順を追って解説していきます。

〝ハッシュ関数の役割〟

まず理解しておきたいのが〝ハッシュ関数〟です。

これは、データを入力すると必ず決まった長さの文字列が出力される関数のことです。

例えば文章や数字を入れると、ランダムに見える英数字の列が生成されます。

重要なのは、入力をほんの1文字変えただけでも、出力はまったく異なるものになるという性質です。

つまり、入力から出力を得るのは簡単ですが、出力から入力を逆算することは事実上不可能。

この「一方通行」の性質が、取引記録の安全性を守る基盤になっています。

分かりやすく例えるなら、寿司屋の大将に「おすすめを」と注文すると毎回マグロが出てくるイメージです。

「光り物を」と言えば必ずしめ鯖が出てくる、といった具合に、決まった入力には必ず決まった結果が返ってくるのです。

この仕組みによって、もし誰かが取引データを改ざんしても、ハッシュ値がまったく違うものに変わってしまうため、一目で不正が発覚します。

ここまでを整理すると次の通りです。

- ハッシュ関数=入力から固定長の文字列を生成する仕組み

- 入力を1文字変えるだけで出力が大きく変わる

- 逆算は不可能で、一方通行の性質を持つ

- 改ざんは即座に発覚する仕組みを提供する

このようにハッシュ関数は、ブロックチェーンの改ざん防止を支える土台となっているのです。

〝ブロックチェーンの仕組み〟

ハッシュ関数の理解を踏まえると、次は〝ブロックチェーン〟の仕組みが見えてきます。

ブロックチェーンとは、取引記録をまとめた「ブロック」を鎖のようにつなげて保管する仕組みです。

この構造によって、世界中の参加者が常に同じ情報を共有できるようになっています。

例えば、ある取引が承認されると1つの「ブロック」としてまとめられます。

そしてそのブロックの先頭には、直前のブロックから算出された〝ハッシュ値〟が含まれます。

つまり、新しいブロックは必ず前のブロックと〝暗号的に結びついている〟のです。

このルールによって、もし誰かが過去のブロックを改ざんしようとしても、連鎖的にすべてのブロックを改ざんしなければならなくなるため、現実的に不可能になります。

これは、数珠つなぎになった鎖のひとつを差し替えようとすると、全体の鎖を作り直さなければならないイメージです。

さらに、ビットコインのネットワークでは「もっとも長い鎖(ブロックチェーン)を正しいものとみなす」というルールが採用されています。

そのため、正規の参加者がどんどん新しいブロックを追加していけば、不正な改ざんチェーンは短いまま捨てられる仕組みになっています。

ここまでの要点を整理すると次の通りです。

- 取引記録は「ブロック」にまとめられる

- 各ブロックは前のブロックのハッシュ値と結びついている

- 過去を改ざんすると全ブロックを修正しなければならない

- もっとも長いブロックチェーンが正規の履歴とされる

このようにブロックチェーンは、「改ざんが極めて困難で、全員が同じ履歴を共有できる」という画期的な仕組みなのです。

〝計算量が信頼を生む仕組み〟

ブロックチェーンを正しく動かすためには、「誰が新しいブロックを追加できるのか」を決める必要があります。

ここで導入されたのが、〝プルーフ・オブ・ワーク(PoW)〟という仕組みです。

プルーフ・オブ・ワークとは、大量の計算作業を行った証明をもってブロックを追加できるというルールです。

つまり「計算に最も労力を費やした人」が次のブロックを承認できるのです。

具体的には、取引データに対してランダムな数値(ナンス)を加え、ハッシュ値の先頭に「0」が一定数並ぶまでひたすら計算を繰り返す必要があります。

この条件を満たす数値を見つける確率は極めて低いため、膨大な試行錯誤が不可欠です。

この仕組みの優れている点は、「正しいブロックを作ること自体が莫大な計算コストを伴う」という点です。

もし誰かが過去の取引を改ざんしようとしたら、改ざん後の全ブロックに対して再び同じ膨大な計算を行わなければなりません。

その間に正規の参加者は次々と新しいブロックを積み重ねていくため、不正チェーンは追いつけず自然に排除されてしまいます。

つまり、ビットコインの信頼性は「人を信じる」のではなく、「計算量を信じる」ことで成り立っているのです。

数学と計算資源が、中央管理者に代わる新しい信用の基盤となったわけです。

ここまでを整理すると次の通りです。

- プルーフ・オブ・ワーク=大量計算による承認ルール

- 正しいブロックを作るには膨大な試行錯誤が必要

- 改ざんには全ブロックの再計算が必要で現実的に不可能

- 「計算量=信頼」となる仕組みで安全性を担保

このようにプルーフ・オブ・ワークは、「計算が信頼を生む」というシンプルかつ強力なルールで、ビットコインを通貨として成立させているのです。

〝マイニングとセキュリティ〟

プルーフ・オブ・ワークによって、ブロックを追加できるのは「膨大な計算を成功させた人」に限られます。

この作業は俗に〝マイニング(採掘)〟と呼ばれ、新しいビットコインを報酬として得られる仕組みになっています。

マイニングは単なる「お金儲けの手段」ではなく、ネットワーク全体のセキュリティを担保する重要な役割を果たしています。

世界中のマイナーが一斉に計算を続けることで、不正者が入り込む余地を限りなくゼロに近づけているのです。

もし誰かが取引を改ざんしようとすれば、全世界のマイナーの計算速度に勝たなければならないため、現実的に不可能です。

この構造によって、ビットコインは2009年の誕生以来、一度も止まらず改ざんされていないという驚異的な実績を持っています。

さらに、マイニングは自律的な経済インセンティブも生み出しています。

マイナーは自分の利益のために計算を行いますが、その行為自体がネットワーク全体の安全性を高める結果につながるのです。

つまり、「個人の利益追求がシステム全体の安定性を生む」という非常に合理的な設計になっています。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- マイニングは膨大な計算を成功させる作業

- 成功者には新規ビットコインが報酬として与えられる

- 不正を試みても全世界の計算速度に勝つのは不可能

- 個人の利益追求が結果的に全体のセキュリティを高める

このようにマイニングは、「報酬・セキュリティ・システム維持」のすべてを同時に解決する天才的な仕組みなのです。

マイニングは単なる採掘作業じゃなくて、ビットコイン全体の安全性を守る〝防衛システム〟でもあるんです。

法定通貨との比較で見える革命性

ビットコインの真価を理解するには、私たちが普段使っている〝法定通貨〟との比較が欠かせません。

ここでは日本円を例に、そのリスクや限界を整理しつつ、〝なぜビットコインが革命的なのか〟を掘り下げていきます。

〝日本円のリスクと通貨発行の限界〟

多くの日本人は「日本円は絶対に安全」と考えていますが、実際にはそうとは限りません。

世界にはジンバブエドルやトルコリラのように、通貨の価値が暴落した事例はいくらでも存在します。

日本でも、コロナショックの際には景気を下支えするために政府が日本円を大量に発行しました。

一見すると「経済を守る政策」に思えますが、その裏では私たちの預金や給与の価値が目減りしています。

お金の量が増えれば、物価が上がり、結果として1万円の価値は小さくなるからです。

さらに、日本円には「信用の根拠」が国家の財政や中央銀行の政策に強く依存しているという問題があります。

つまり、為替介入や国債の増発など、国の判断ひとつで市場の動向が大きく左右され、個人はその影響を避けられないのです。

特に人口減少や高齢化が進む日本では、社会保障費や財政赤字をまかなうために、今後もさらなる通貨発行が行われるリスクがあります。

これはつまり、長期的に見れば「円の価値がじわじわと薄まっていく」可能性があるということです。

また、預金封鎖やインフレ税のように、私たち個人が知らないところで資産価値が削られるケースも歴史上ありました。

法定通貨を持つだけでは資産を守りきれない、という現実を認識することが重要です。

要点を整理すると以下の通りです。

- 日本円も他国通貨同様に価値下落のリスクを持つ

- 通貨発行量の増加=私たちの資産価値の低下

- 国の政策によって強制的に影響を受ける

- 長期的にはインフレ圧力によって価値が薄まる可能性がある

法定通貨は便利ですが、決して無敵ではない仕組みであることを理解しておく必要があります。

〝創世ブロックに刻まれた思想〟

ビットコインの最初のブロック、通称〝創世ブロック(ジェネシスブロック)〟には特別なメッセージが刻まれています。

そこにはイギリスの新聞「The Times」の記事見出しである、

「銀行救済に二度目の公的資金注入へ」が引用されているのです。

このメッセージは単なるニュースの引用ではなく、当時の金融システムに対する強烈な問題提起でした。

つまり、政府が国民の税金を使って銀行を救済する仕組みに対し、「それは本当に公平なのか?」という問いを投げかけていたのです。

創世ブロックにこの一文を刻んだ背景には、中央集権的な金融システムへの不信感と、分散型の新しい秩序を作りたいという思想がありました。

これは単なる技術の発明にとどまらず、社会に対する宣言でもあったのです。

また、このメッセージは後世の私たちにとっても、ビットコインが誕生した文脈を理解するうえで極めて重要です。

ビットコインは「銀行や政府に依存しないお金」として誕生したのであり、既存システムに対抗する革命的思想の象徴なのです。

要点を整理すると以下の通りです。

- 創世ブロックには金融システムへの批判が刻まれている

- 中央権力からの自立を象徴するメッセージ

- ビットコインは投資以上に思想的価値を持つ

このように創世ブロックは、ビットコインが単なる通貨や投資商品ではなく「思想と哲学を持つ存在」であることを示しているのです。

〝DAOと止まらない仕組みの可能性〟

ビットコインの仕組みは、単なる通貨を超えて新しい組織のあり方にも広がっています。

それが〝DAO(分散型自律組織)〟の考え方です。

DAOとは、特定の管理者や中央の運営者が存在せず、ルールとインセンティブの設計によって自動的に動き続ける仕組みのことを指します。

この発想によって、ビットコインは2009年の誕生以来、一度も止まらずに稼働し続けているのです。

銀行やSNSサービスのように「メンテナンス」や「サーバーダウン」で停止することはなく、

世界中のマイナーが利益のために計算を行うことで、結果的にシステム全体の安定性が保たれるという仕組みです。

さらに重要なのは、このDAOの発想が通貨にとどまらないという点です。

たとえば、投資ファンドやオンラインゲームの運営、さらには地域コミュニティの管理にまで応用が可能です。

実際に、世界ではDAOを用いて「株主のいない企業」のような形で運営されているプロジェクトも登場しています。

これにより、従来は中央管理者に頼らざるを得なかった仕組みを、参加者全員の合意とルール設計によって維持できるようになってきています。

この仕組みの強力な点は、「個人の利益追求が全体の秩序と安全性につながる」という合理性にあります。

つまり、DAOはビットコインだけでなく、将来的に企業運営や社会システムにも応用可能な枠組みだと言えるでしょう。

要点を整理すると以下の通りです。

- DAO=管理者不在でも自律的に動く仕組み

- ビットコインはDAOの代表例として止まらず稼働

- 個人の利益追求が全体の安定を生む構造

- 通貨以外の分野にも応用できる可能性がある

DAOの概念は、通貨だけでなく〝組織や社会の在り方をも変える可能性〟を秘めています。

DAOの発想は「お金の仕組み」を超えて、これからの社会そのものを変えていく可能性を秘めているんです。

法定通貨との比較だけでなく、ビットコインとイーサリアムを「価値保存型」と「技術プラットフォーム型」に分けて整理。

自分に合った投資スタイルを見つける助けとなる記事です。

未来への一歩:ビットコインを始める

ここからは学んだ知識を実践へつなげるための道筋を明確にします。

まずは土台となる理解を素早く復習し、行動の不安を取り除きましょう。

〝仕組み→価値→実践〟の順に再確認すれば迷わず前へ進めます。

準備が整ったら、少額からの第一歩を具体化していきます。

〝復習:電子マネーからブロックチェーンまでの流れ〟

出発点は電子マネーの本質=〝取引記録そのものが価値を持つ〟という理解です。

この価値は便利さの裏側で中央管理者への全面的な信頼に依存していました。

依存は改ざん・倒産・ハッキングといったリスクを内包します。

ここで登場するのが〝管理者不要〟を実現するビットコインです。

ビットコインは分散管理により記録をみんなで共有・検証します。

なりすまし対策には電子署名が使われ、本人だけが作れるサインを付与します。

電子署名は秘密鍵で作り、公開鍵で誰でも検証できます。

理解を助ける比喩として〝秘伝スパイス(秘密鍵)〟と〝香り袋(公開鍵)〟を思い出してください。

署名のコピー問題は、各取引に固有の番号(ナンス)を付けて封じます。

改ざん検知の基盤は一方向のハッシュ関数で、入力を変えると出力は激変します。

ハッシュの性質でデータが少しでも変われば一目で不正が判別されます。

取引はブロックにまとめられ、直前ブロックのハッシュ値で暗号的に連結されます。

ブロックを追加する権利はプルーフ・オブ・ワークで決まり、膨大な計算を要します。

この計算競争の結果として最も長いチェーン=計算量最大が正史として選ばれます。

過去を改ざんするには全ブロックを再計算する必要があり現実的に不可能です。

インセンティブとしてのマイニング報酬が、参加者の利益とネットワーク安全性を両立させます。

つまり、ビットコインは〝人ではなく仕組みを信じる〟ことで通貨として成立します。

この流れを押さえれば、次の章で希少性と実践に安心して進めます。

- 電子マネー=記録が価値だが中央管理に依存

- ビットコイン=分散管理+電子署名+取引番号で真正性を担保

- ハッシュ関数+PoW+最長チェーンで改ざん耐性を確立

- 報酬設計により安全性と継続稼働を両立

要するに、記録の価値を数学と計算量で守るのがビットコインの全体像です。

〝ビットコインの希少性と長期的価値〟

ビットコインの最大の特徴のひとつが、〝発行枚数に限界がある〟という点です。

総発行上限は2,100万枚とあらかじめ決められており、それ以上は絶対に増えません。

これは、政府の判断でいくらでも紙幣を印刷できる日本円や米ドルとは本質的に異なる部分です。

さらに、ビットコインには約4年ごとに訪れる「半減期」があります。

マイニング報酬が半分になり、新規に市場へ供給されるスピードがどんどん遅くなっていく仕組みです。

つまり、時間が経つほど新しく発行されるビットコインは減少し、希少性が高まっていくのです。

この希少性があるため、投資家の多くはビットコインを「デジタルゴールド」と呼びます。

金と同じように、限られた供給量の中で需要が高まれば、長期的に価値が維持・上昇しやすい資産になるからです。

また、実際にはユーザーがパスワードを失念したり、ハードウェアウォレットを紛失したりすることで、市場から消えてしまうビットコインもあります。

そのため、理論上の発行上限2,100万枚よりも、実際に流通する枚数はさらに少なくなると考えられています。

要点を整理すると以下の通りです。

- 発行上限は2,100万枚で固定されている

- 半減期によって新規供給量が徐々に減少する

- 紛失やアクセス不能により流通枚数はさらに少なくなる

- 希少性が高まり「デジタルゴールド」として長期的価値を持つ

このようにビットコインは、インフレで価値が減少する法定通貨とは正反対の性質を持つ、長期的に見ても魅力的な資産なのです。

〝少額から始める実践ステップと注意点〟

ここまで仕組みや価値を学んだら、あとは実際に体験することが最大の学習になります。

幸い、ビットコインは1枚単位でなくても購入でき、数千円や数百円からでも保有可能です。

最初のステップは、信頼できる取引所を選び口座を開設することです。

本人確認を済ませたら、少額を入金して実際に購入してみましょう。

購入時には「販売所」よりも取引所形式の方が手数料が安い場合が多いので、なるべく取引所を使うのがおすすめです。

次に、購入したビットコインは取引所に置きっぱなしにせず、ウォレットに移す習慣を持つことが大切です。

特にハードウェアウォレットを使えば、ハッキングリスクを最小限にできます。

さらに、ビットコインは価格変動が激しいため、生活資金や緊急予備資金を投じるのは厳禁です。

余剰資金で少額からスタートすることが鉄則です。

最初は「勉強代」と割り切って、小さな額で試してみましょう。

また、購入後は積立投資という方法も有効です。

毎月一定額を自動購入する仕組みを利用すれば、価格変動に惑わされにくくなり、長期的に安定した投資が可能です。

一度に大きく買うよりも、時間分散でリスクを抑える方が初心者には安心です。

さらに、投資環境を整えるうえで大切なのは「情報リテラシー」です。

SNSやネット記事には誤情報や詐欺まがいの情報も多いため、公式の情報源や信頼できる専門家を参考にすることが重要です。

知識と実践を両輪で進めることで、安心してステップアップできるでしょう。

要点を整理すると以下の通りです。

- 信頼できる取引所で口座を開設し、本人確認を行う

- 数百円単位の少額から購入可能

- 取引所よりもウォレットに移すのが基本

- 余剰資金で少額から始め、リスクを最小限にする

- 積立投資で価格変動リスクを分散できる

- 情報リテラシーを持ち信頼できる情報源を選ぶ

行動に移すことで知識と実体験が結びつき、理解度が飛躍的に深まるのです。

ビットコインは小さくても一歩を踏み出すことが大切です。

実際に持ってみることで世界が一気にクリアに見えてきますよ。

まとめ:ビットコインの本質を理解して行動へ

ここまで見てきたように、ビットコインは単なる投資対象ではなく、「仕組みそのものが信頼を生み出す新しい通貨」です。

中央の管理者を必要とせず、暗号技術と分散管理によって安全性と公平性を実現しています。

法定通貨が抱えるインフレや信用のリスクに対して、ビットコインは発行上限2,100万枚という枠組みを持ち、時間の経過とともに希少性が高まるという特徴を備えています。

これは、長期的に価値を維持し得る「デジタルゴールド」としての可能性を示しています。

さらに、DAOのような仕組みが広がれば、ビットコインは通貨の枠を超えて、新しい組織や社会の形を支える存在となるでしょう。

そして大切なのは、知識を理解するだけで終わらせないことです。

少額からでも購入してみることで、学んだ理論と現実の体験が結びつき、理解度が一気に深まります。

これからの時代、ビットコインやブロックチェーンを理解しているかどうかで、資産の守り方やチャンスの掴み方に大きな差が生まれるかもしれません。

今日から一歩踏み出し、未来を自分の手で切り開いていきましょう。

仮想通貨で月5万円を目指す!初心者でも失敗しない投資資産運用の秘訣

しょーてぃさんのBrain「仮想通貨マスター講座~残業70時間でも仮想通貨で脱サラ!動画55本(6時間)」では、年500万円の収益化に成功した仮想通貨のノウハウが全て詰まっています。

- 「投資って何すればいいの?」がゼロになる、やるべき行動テンプレート

- 手を動かすだけで資産が増える、反復型ワーク式ステップ解説

- 投資初心者でも数字を伸ばせる〝キャッシュフロー改善ToDoリスト〟付き

- 学ぶ→実行→改善のループを回す〝成果構築ルーチン〟の設計図

- 〝行動できない人〟でも前に進める!仕組み化された実践チェックシート

- 【成果直結】投資成績を底上げする〝改善フィードバック表〟の中身とは?

- 投資に必要な〝数字思考〟を自然に身につけるテンプレート構造

- 投資リスクを抑える〝初動設計〟で失敗しない運用スタート術

- 何も知らなくてOK!仮想通貨ゼロスタートの完全ロードマップ

- 再現性100%のタスク分解術で、仮想通貨投資の迷いを一掃

- 知識だけで終わらない!〝成果が出る人〟だけが使うワークの正体

- FPに20万円払う必要なし!埋めるだけで完成する資産運用プランシート

- 【即金対応】10万円をノーリスクで作るセルフバック完全マニュアル

- 放置型運用も可!〝ほったらかしで資産が増える〟仕組みの作り方

- SNS初心者でも真似るだけ!仮想通貨副業テンプレート(X&note対応)

- 質問回数無制限!「わからない」が〝進まない理由〟にならない環境

- 復習効率を3倍に上げる!聞き流しOKな全講座音声再生リスト

- 知識ゼロからでも最短で稼げる〝初心者特化型10大特典〟つき

- 誰でも資産構築できる!全55本の超実践動画カリキュラムを完全公開

- 総スライド800枚超!6時間で資産運用の全体像がつかめる教材設計

しょーてぃさんのXでは、失敗しない仮想通貨の運用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

しょーてぃさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。