Brainメディア運営部です!

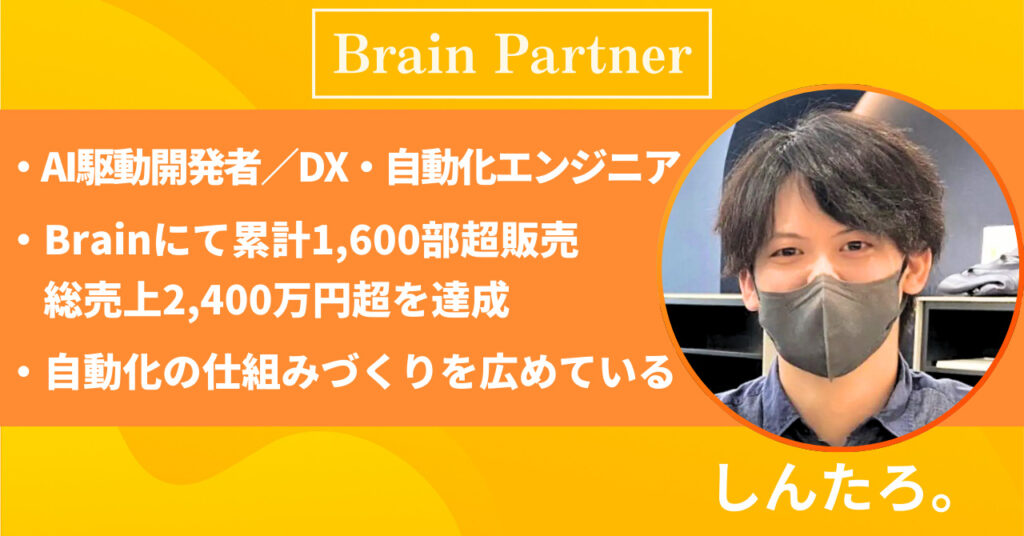

今回の記事では、AI駆動開発の専門家であるしんたろ。さんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「Xの投稿、毎日手動でやるのが限界……」

そんな悩みを抱えている方は、いま本当に増えています。

アルゴリズムの変化やAPIの仕様改定により、

従来の無料ツールが使えなくなったことは多くの運用者にとって大きな痛手でした。

しかし、その一方で、時代に適応した〝自動投稿の仕組み〟を整えることで、

運用の負担を劇的に減らし、安定した成果を上げている人たちもいます。

今のX運用において、「自動化」はもはや〝選択肢〟ではなく〝必然〟です。

理由はシンプルです。

人力ではアルゴリズムのスピードにも、投稿タイミングの最適化にも対応しきれないからです。

Xの世界では、たった1時間の投稿タイミングの差が、

フォロワーの反応率や売上に大きく影響します。

だからこそ、効率化と精度を両立できる〝自動投稿〟が注目されているのです。

中でも、しんたろ。さんが開発したGoogleスプレッドシート連携ツールは、

高額なサブスク型ツールに代わる低コスト自動化として多くのユーザーに支持されています。

アフィリエイターやインフルエンサー、企業運用者まで、

あらゆる層がこの仕組みを活用し、

「投稿の手間がゼロになった」「収益が倍増した」と実感しています。

このツールの真価は、単なる効率化だけではありません。

〝発信者が自分の時間を取り戻し、発信の質を高める〟という目的に直結している点です。

本記事では、X運用が抱えるリアルな課題と、

なぜいま自動投稿が不可欠なのか、そしてその裏側にある〝誠実な開発哲学〟まで、

しんたろ。さんの実体験をもとに解説していきます。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

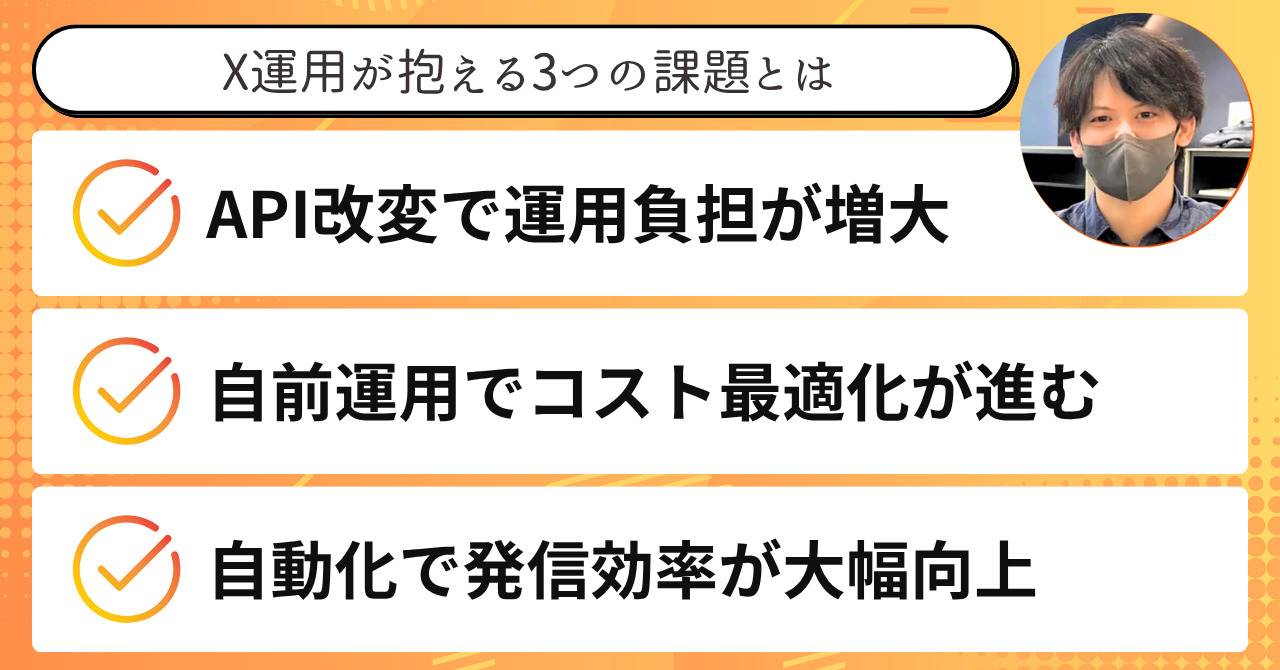

X運用が抱える3つの課題とは

X(旧Twitter)を活用して情報発信やビジネスを展開する人が増える一方で、

その運用には〝見えにくい壁〟がいくつも存在します。

特に2023年以降のアルゴリズム改変やAPI仕様の変更によって、

運用のハードルは年々高くなっています。

「以前は簡単にできたことが、今は有料ツールを使わないとできない」、多くの発信者がこの現実に直面しているのです。

ここでは、X運用の根本的な課題を3つの視点から整理していきます。

アルゴリズム変化とAPI改変の影響

まず最も大きな課題は、Xのアルゴリズム変化とAPI改変による影響です。

かつてはサードパーティ製の無料ツールを使って、

予約投稿や分析を行うことが当たり前でした。

しかし2023年に行われた大規模なAPI改変によって、

それらのツールの多くが機能停止、または高額サブスク化へと移行しました。

API利用が有料化されたことで、

中小の運用者や個人クリエイターにとって、

コスト負担が急激に増大したのです。

「ツールが動かない」「投稿予約が突然止まった」そんな声がSNS上でも相次ぎました。

アルゴリズムは日々変化し、昨日の〝正解〟が今日には通用しなくなる。

この環境変化こそが、X運用者に最も大きな負担を与える要因です。

さらに、API改変によって多くの外部サービスが撤退した結果、

自分でシステムを構築するか、高額ツールに依存するかという二択を迫られるようになりました。

この構造的変化が、今のX運用を難しくしているのです。

- API有料化により無料ツールが次々と終了

- アルゴリズム変化が投稿の露出に大きく影響

- 運用者のコスト負担と手間が急増

つまり、X運用の難易度は〝技術的にも経済的にも〟上がっているということです。

無料ツールの終焉とコスト上昇の現実

次に、運用コストの上昇が課題として挙げられます。

APIの仕様変更によって、これまで無料で使えていたソーシャルドッグなどのサービスが、

次々と有料化・機能制限を受けるようになりました。

中には「月9,000円で10アカウントのみ利用可」といったツールもあり、

複数アカウントを運用するアフィリエイターにとっては、

もはや採算が取れない状況になっています。

しかし、それでも手動投稿に戻すわけにはいかない。

そんな現場の声が増える中、

新たな解決策として注目されたのがGoogleスプレッドシート連携による自動投稿です。

既存の高額ツールに頼らず、自前の仕組みで運用できる。

しかもスプレッドシート上で完結する手軽さ。

この発想こそが、X運用に新しい潮流をもたらしました。

「コストを抑えながら自由に運用する」それが今の時代のリアルなニーズです。

- サブスク型ツールの価格上昇で個人には負担が大きい

- Googleスプレッドシート活用が代替手段として注目

- コストを抑えつつ機能性を確保する新たな手段が必要

この変化が、次章で触れる「自動投稿の必要性」を一層際立たせています。

人力運用が限界を迎える理由

そして、見逃せないのが〝人力運用の限界〟です。

日々の投稿、リプライ、分析。これらを全て手動で行うのは、もはや現実的ではありません。

特にアフィリエイトや複数アカウントを運用する発信者にとっては、

1日10投稿を続けるだけでも膨大な時間と労力を要します。

「時間を奪われる発信」から、「時間を生む発信」へ。

その転換点にあるのが、自動投稿という選択です。

自動化によって作業を効率化すれば、

本来注力すべき〝コンテンツの質〟に集中できます。

一方で、手動にこだわりすぎると、

運用が続かず、発信そのものが止まってしまうリスクもあります。

どれだけ優れたノウハウがあっても、継続できなければ意味がない。

今後のX運用で求められるのは、

〝熱量を維持しながら、自動で積み上がる仕組み〟を持つことです。

- 人力では投稿頻度・分析・最適化に限界がある

- 自動化は発信の継続性と品質を高める手段

- 仕組み化が成果を安定させる最大の鍵

正直、今のX運用は〝手動〟だけでは戦えません。

自動化の仕組みを取り入れることで、ようやく本質的な発信ができるようになるんです!

なぜ今〝自動投稿〟が不可欠なのか

ここ数年で、X(旧Twitter)の発信環境は大きく変化しました。

アルゴリズムの変動、APIの有料化、そして無料ツールの縮小。

一昔前のように、手動で投稿を管理するスタイルではもはや立ち行かない状況になっています。

そんな中、注目を集めているのが〝自動投稿〟という新しい運用スタイルです。

投稿を自動化することで、日々のルーティンから解放され、

発信の本質である〝価値の提供〟に集中できるようになります。

今の時代、自動化は〝贅沢な仕組み〟ではなく〝生存戦略〟です。

この章では、X運用において自動投稿がなぜ不可欠なのかを、

「効率」「信頼」「成果」という3つの視点から解説していきます。

効率化と継続性を両立する仕組み

多くの発信者がX運用でつまずく理由は、投稿を〝継続できないこと〟にあります。

どれだけ良いアイデアがあっても、毎日手動で発信を続けるのは現実的ではありません。

時間が奪われ、疲弊し、結果的に更新が止まってしまう…これは誰もが経験する壁です。

この壁を超えるための鍵が、自動投稿の仕組みです。

スプレッドシートに投稿内容を登録しておけば、

数日〜数週間分の発信を自動で行ってくれます。

人の手を介さずに運用できるため、〝投稿を止めない仕組み〟が構築されます。

これは単なる効率化ではなく、継続を支える設計思想です。

努力に頼らず、仕組みで継続する。それが成果を生む第一歩です。

自動化することで投稿作業のストレスがなくなり、

その分、分析や改善に時間を回すことができます。

結果として、コンテンツの質が高まり、発信の信頼性も向上します。

人は感情の波に左右される生き物です。

しかし、仕組みには波がありません。

だからこそ、安定した成果を出し続けられるのです。

ここまでの内容を整理すると次のようになります。

- 自動投稿は「継続力」を仕組みで生み出す

- 手動の負担を減らし、質に集中できる環境を作る

- 努力ではなく設計が成果を決める

継続できる人は、意志が強いのではなく、仕組みが強い人です。

アカウント運用を支える自動化の役割

X運用における自動化の本質は、単に投稿を省力化することではありません。

アルゴリズムの特性を理解し、それに合わせて発信頻度や内容を一定に保つことこそが重要です。

自動化によって、投稿の間隔やタイミングが安定すれば、

X側から〝信頼性の高いアカウント〟として評価されやすくなります。

また、複数のアカウントを同時に運用している場合にも、

自動化によって効率的な管理が可能になります。

10アカウント、20アカウントを手動で回すのは非現実的ですが、

自動化を取り入れれば、発信の一貫性を保ちながら管理できます。

安定した投稿は、信頼を積み上げる〝リズム〟を作る。

ユーザーは「いつ見ても更新しているアカウント」に安心感を覚えます。

その安心感こそが、ブランドとしての信頼につながるのです。

また、自動投稿は〝感情任せの発信〟を防ぐ効果もあります。

あらかじめ投稿を設計しておくことで、

ネガティブな発言や勢い任せの投稿を抑えられます。

結果として、ブランディングの安定にもつながるのです。

このパートの要点を整理すると次の通りです。

- 自動投稿は安定した更新を実現する

- アルゴリズムに評価されやすいリズムを作る

- 感情のブレを抑え、発信の一貫性を保つ

自動化は〝便利さ〟ではなく〝信頼性〟を作るツール。

それが本来の役割なのです。

成果を生む発信者が実践する自動投稿設計

成果を上げている発信者ほど、自動投稿を〝戦略的に設計〟しています。

彼らはただ自動で投稿するのではなく、

〝いつ・誰に・どんな内容を届けるか〟を計算しています。

たとえば、購買意欲が高まる夜20時にセール投稿を設定したり、

朝の通勤時間帯に共感系のツイートを流したりといった工夫です。

また、週末には雑談系ポストを配置して、

フォロワーとの距離を縮める運用を組み込みます。

このように、自動化を〝単なる省力化〟ではなく、

〝マーケティングの一部〟として活用しているのです。

自動投稿は、24時間働くもう一人の自分。

スプレッドシートに入力した1行が、

あなたの代わりに顧客と関係を築き続ける。これが自動化の真価です。

さらに、定期的に結果を見直し、

反応が良かった投稿を再利用する運用者も増えています。

この〝データを循環させる運用〟が長期的な成果を生むのです。

ここまでの内容をまとめましょう。

- 成果を出す人は自動投稿を〝戦略的〟に設計している

- 時間帯・内容・目的をデータで最適化している

- 自動化は人の代わりに価値を届ける仕組みになる

自動投稿は手を抜くための仕組みじゃありません。

〝継続と信頼を両立させる〟ための最強のパートナーなんです!

Googleスプレッドシートが生み出した新しい選択肢

X運用における最大の課題は、コストと使いやすさのバランスです。

高機能な自動投稿ツールは数多く存在しますが、その多くが高額なサブスク型で、

個人や副業レベルの運用者にとっては負担が大きいのが現実でした。

そんな中で注目を集めたのが、Googleスプレッドシートを活用した自動投稿システムです。

身近なツールを利用することで、コストを抑えながらプロ並みの自動化が実現できるようになりました。

高額ツールを使わずに、自分の手で自動化を作れる。それがこの新しい選択肢の価値です。

この章では、なぜスプレッドシートが多くのユーザーに選ばれているのか、

そしてどのように運用者の課題を解決しているのかを解説していきます。

低コストで実現する投稿自動化の仕組み

Googleスプレッドシートを活用した自動投稿の最大の魅力は、

なんといってもコストパフォーマンスの高さです。

既存のSNS運用ツールは、10アカウントで月9,000円など、

固定費が積み重なりやすい構造になっています。

一方でスプレッドシートを活用すれば、

自分のGoogleアカウント内で完結し、

追加費用をかけずに数十アカウントを同時運用することが可能です。

その仕組みはシンプルながらも柔軟です。

スプレッドシート上に投稿内容を入力し、

APIキーを紐づけるだけで、予約投稿・ランダム投稿・無限投稿が実現できます。

しかも、スプレッドシートはクラウドベースで動作するため、

どのデバイスからでもアクセスでき、

チームでの共同編集も容易です。

「使い慣れたツールで自動化できる」それが運用者にとって最大の安心感。

このシンプルな設計が、個人から法人まで幅広く受け入れられた理由でもあります。

また、Googleのサーバーを利用するため安定性が高く、

一般的な外部ツールにありがちなサーバーダウンの影響を受けにくい点も大きな利点です。

コストを抑えながら安定運用を実現できる。

まさに「必要十分な自動化」を可能にした仕組みといえます。

- 高額なサブスクツールに頼らない運用が可能

- Google環境内で完結する高い安定性

- 手軽かつ柔軟な自動投稿が実現できる

コストを抑えることは、継続のハードルを下げること。

それが、長く運用を続けられる最大の要因です。

アフィリエイター・企業が支持する理由

このスプレッドシート型自動投稿ツールは、

特にXアフィリエイターや中小企業から圧倒的な支持を得ています。

その理由は明確で、〝利益率と効率性を両立できる〟からです。

たとえば、Xアフィリエイターの場合、

複数アカウントを運用して商品のリンクを投稿するケースが多く、

通常であれば高額なツールコストが重くのしかかります。

しかしスプレッドシートを使えば、

1アカウント分の設定で複数アカウントに拡張でき、

追加費用なしで効率的に運用できます。

「1つの仕組みで無限に展開できる」それが最大の強み。

また、企業においてもこの手法は非常に有効です。

自社キャンペーンや広報投稿を自動化することで、

担当者の作業負担を削減し、ミスのない安定した投稿を実現できます。

さらに、アフィリエイトやマーケティング分野だけでなく、

教育・メディア・出版業界などでも導入が進んでいます。

「少ないリソースで成果を出す」ことが求められる現代において、

この仕組みは〝全ての運用者に開かれた自動化の入り口〟となったのです。

ここで要点を整理します。

- アフィリエイターは利益率を高められる

- 企業は安定した投稿運用を実現できる

- 複数アカウント運用を効率化できる柔軟性

つまり、スプレッドシート型自動投稿は、

〝個人の自由〟と〝組織の安定〟の両方を叶える万能な仕組みなのです。

初心者でも使いこなせる簡易構造

どれだけ優れたツールでも、設定が難しければ使いこなせません。

その点、スプレッドシート連携型の自動投稿は、

初心者でも数分で導入できるシンプル設計が特徴です。

手順はたったの3ステップ。

1. スプレッドシートをコピーする

2. 自分のXアカウントからAPIキーを取得する

3. キーを貼り付けて投稿設定を保存する

これだけで、すぐに投稿が自動化されます。

「設定に10分かかっていた時代はもう終わり」と感じるほど、導入はスムーズです。

さらに、Excel感覚で使えるUIのため、

専門知識がなくてもすぐにカスタマイズが可能です。

投稿の種類(通常投稿・スレッド投稿・ランダム投稿など)もボタン一つで選択でき、

初心者が迷う余地がほとんどありません。

また、シートの中で投稿内容を一覧で確認できるため、

内容の重複や誤字脱字を事前に防げるのも大きな利点です。

そして、更新やメンテナンスも自動で行われるため、

導入後の手間もほぼゼロ。

「難しそうだから無理そう」と感じていた人こそ、

この仕組みで〝初めての自動化成功〟を体験できるはずです。

最後に、要点を整理しましょう。

- 設定は3ステップで完了、初心者でも簡単

- Excel感覚で操作できるシンプル設計

- 導入後のメンテナンス負担がほぼゼロ

最初は「難しそう」って思われるんですけど、やってみると本当に簡単です!

スプレッドシートに触ったことがある人なら、すぐ使えますよ!

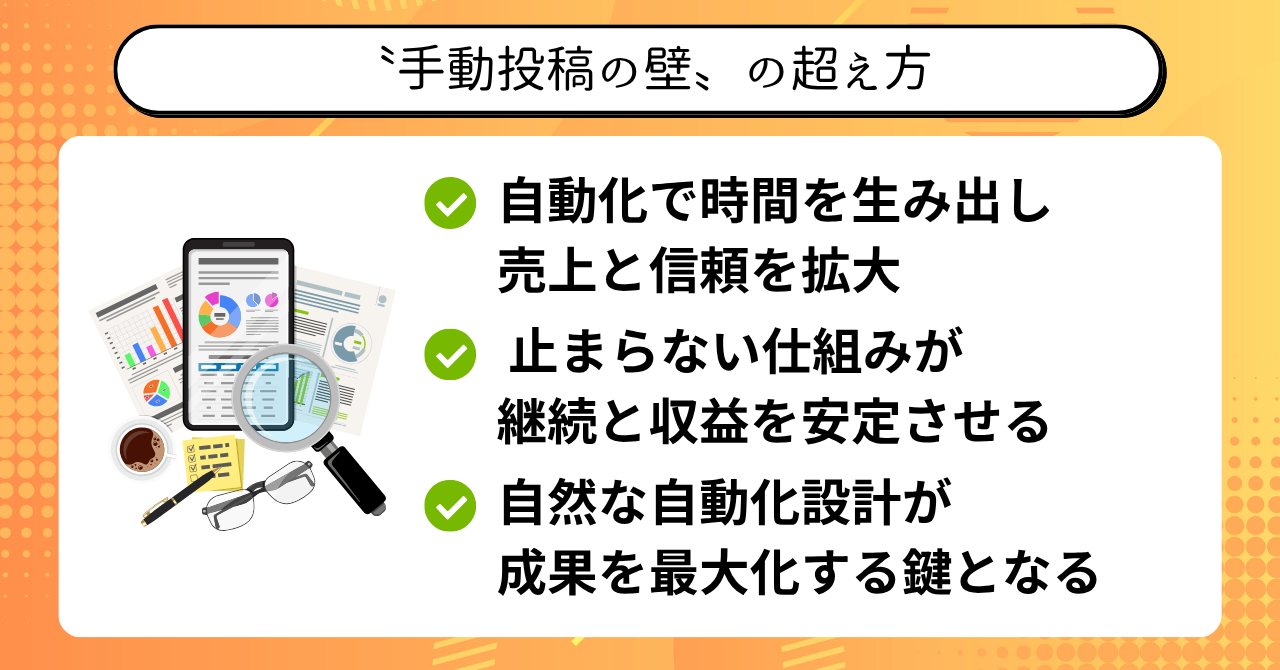

成果事例から見る〝手動投稿の壁〟の超え方

実際にX運用で成果を出している人たちは、どのようにして〝手動投稿の限界〟を超えてきたのでしょうか。

この章では、しんたろ。さんの自動投稿ツールを導入し、

目に見える成果を上げたユーザーたちの事例を紹介します。

手動では到底実現できなかった運用効率を手に入れ、

売上・時間・モチベーションのすべてを改善した人たちのリアルな声は、

これから自動化を検討する方にとって大きなヒントになるはずです。

〝自動化は特別な人のもの〟ではなく、誰もが再現できる戦略です。

ここでは、実際に成果を出した3つのケースを取り上げていきます。

売上を2倍にした家計簿インフルエンサーの実践

最初の事例は、家計簿や節約情報を発信しているインフルエンサーのケースです。

彼女はもともと手動で投稿を行い、

1日に複数のポストを作成しては予約し、分析までを自分で管理していました。

しかし、アルゴリズムの変化やAPI改変によって、

ツールの一部が使えなくなり、投稿作業が大幅に増加。

「発信を続けたいのに、時間が足りない」

そんな葛藤の中で導入したのが、しんたろ。さんのスプレッドシート連携ツールでした。

導入後、彼女は投稿を自動化し、1ヶ月先まで予約を完了。

空いた時間を活用して、投稿内容やビジュアルの改善に集中するようになりました。

結果として、平均いいね数が約1.8倍に増加し、

家計簿関連のデジタル商品販売も前年同期比で売上が2倍に伸びたといいます。

「時間を生む仕組み」が、「売上を生む構造」に変わった瞬間です。

発信頻度の安定化によってアルゴリズム評価も上昇し、

結果的にフォロワー増加にもつながりました。

効率化は成果の〝土台〟であり、継続が〝信頼〟を生み出す。それを体現した好例といえるでしょう。

- 投稿作業を自動化し時間を創出

- 空いた時間で発信内容を改善

- 結果として売上・フォロワーともに上昇

努力を継続できる環境が整えば、成果は自然と伸びていきます。

主婦層に広がる収益化の成功ストーリー

次の事例は、家庭と仕事の両立を目指す主婦の方のケースです。

彼女はもともと手動投稿でXアフィリエイトを行っており、

月の成果は5万円前後が限界でした。

しかし、毎日手動で複数アカウントを運用するのは時間的にも精神的にも厳しく、

「もうやめようか」と思うほど疲弊していたといいます。

そんな時に導入したのが、スプレッドシートを使った自動投稿ツールでした。

導入後は、朝の家事時間や子どもの送迎中にも自動で投稿が回るようになり、

「SNS運用に追われる生活」から解放されました。

彼女が変えたのは、ツールだけではありません。

発信のリズムそのものを〝自動で整える〟ことで、

安定してフォロワーとの接点を維持できるようになったのです。

結果、月5万円だった収益が38万円に到達。

これは、特別なマーケティングを行ったわけではなく、

「止まらない仕組み」を導入しただけの結果です。

彼女自身、「もう一度挑戦したい気持ちを取り戻せた」と語っており、

自動化が精神面にも良い影響を与えたことがわかります。

この事例から学べることは明確です。

- 家庭や仕事を両立しながら発信できる環境を作る

- 自動化は継続の精神的ハードルを下げる

- 収益は〝止まらない仕組み〟の結果として生まれる

発信を〝頑張る〟のではなく、〝仕組みで続ける〟。

これが成果を生み出すための新しい考え方です。

複数アカウント運用が生んだ新しい戦略

最後に紹介するのは、Xアフィリエイトを行う上級運用者の事例です。

彼はおよそ900ものアカウントを運用しており、

通常のツールでは管理もコストも限界を超えていました。

スプレッドシート連携型の自動投稿を導入したことで、

その構造を大幅に最適化。

1つのテンプレートを作成すれば、

それを複数アカウントに展開できるようになり、

管理の手間が劇的に減少しました。

「10アカウント9,000円の壁」を完全に突破した運用です。

さらに、無限投稿機能やランダム投稿を組み合わせることで、

人間らしい発信リズムを再現することにも成功。

リンク付き投稿と画像投稿をバランスよく混ぜることで、

エンゲージメントの低下を防ぎながら宣伝効果を高めています。

結果、従来50万円程度が限界だった収益が、

80万円を超える月も珍しくなくなったとのこと。

彼の戦略の核心は「自動化×人間味」。

ただ投稿を回すのではなく、

〝自然に見える自動化〟を設計した点が大きなポイントです。

この成功例は、個人だけでなく法人運用にも通じる示唆を与えてくれます。

- スプレッドシートの仕組み化で膨大なアカウントを管理

- 無限投稿・ランダム投稿で自然な発信を再現

- 自動化でも〝人間らしさ〟を失わない設計が重要

自動化の目的は〝機械的に投稿すること〟じゃないんです。

〝自然に続けられる仕組み〟を作ることが、本当の意味での効率化なんですよ!

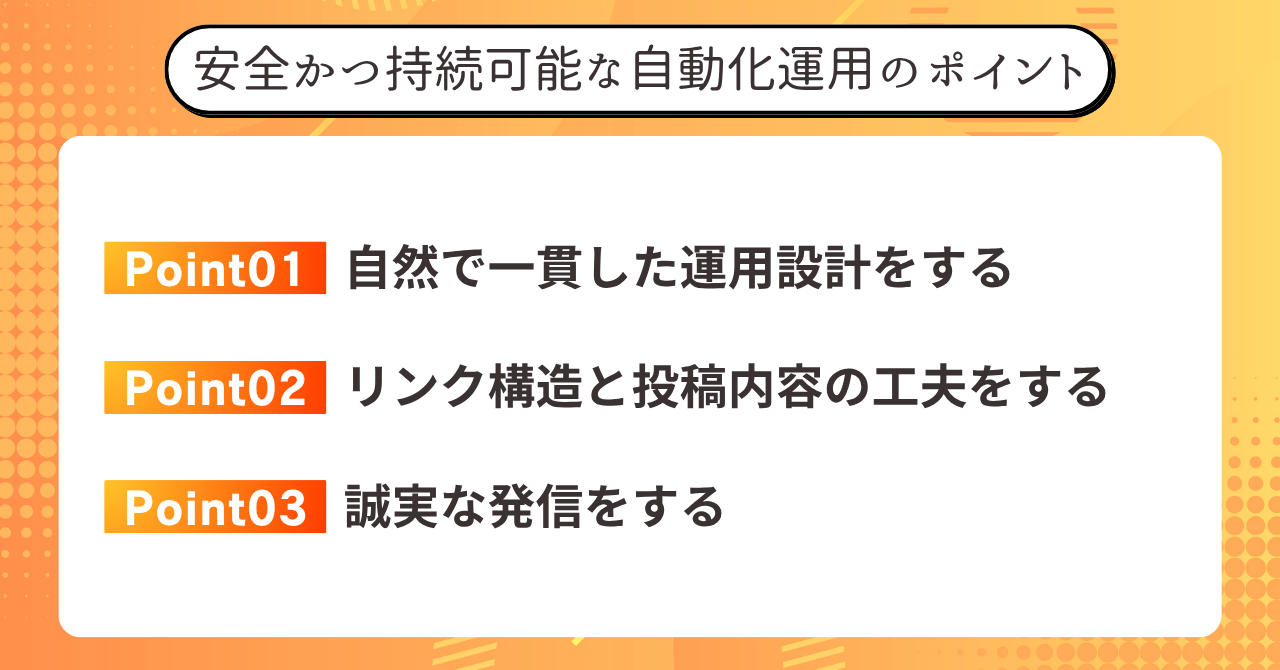

安全かつ持続可能な自動化運用のポイント

X運用を続けるうえで、多くの発信者が恐れるのが〝アカウント凍結〟です。

自動化を導入する際、このリスクをどのように回避するかは非常に重要なテーマです。

せっかく効率的な仕組みを整えても、

アカウントが停止してしまえば意味がありません。

特にアフィリエイトやビジネス系の発信者にとっては、

1つのアカウントが止まるだけで収益にも影響が及びます。

「安全に続けられる自動化」こそ、最も価値のある仕組みです。

この章では、しんたろ。さんが実践し、

多くのユーザーに共有してきた安全運用のノウハウを紹介します。

凍結を防ぐためのアカウント設計

まず重要なのは、凍結されにくいアカウント構造を作ることです。

Xはスパムや自動化行為を検出するアルゴリズムを常に更新しています。

そのため、設定を誤ると、意図せずルール違反とみなされることがあります。

最初のステップとして意識すべきは、投稿頻度と間隔です。

短時間に大量の投稿を行うと、不自然な挙動と認識されやすくなります。

しんたろ。さんのツールでは、あえて〝投稿間隔〟を一定に保つ機能を搭載。

これにより、人間の投稿リズムを模した自然な動きを再現しています。

「速すぎず、遅すぎず」このバランスが安全運用の基本です。

また、プロフィールや投稿内容の一貫性も大切です。

特定のジャンルに特化したアカウントは、信頼性が高まり凍結リスクが下がります。

逆に、宣伝ばかり・外部リンクばかりの投稿はスパム判定されやすいため要注意です。

さらに、ツール導入直後は様子を見ながら段階的に投稿数を増やすことで、

アルゴリズムの警戒を回避しやすくなります。

このように、設計段階から安全性を意識することが、

長期的な運用の安定につながるのです。

- 投稿間隔を一定に保ち自然な挙動を再現

- アカウントのテーマを一貫させる

- 導入初期は投稿頻度を段階的に上げる

自動化ツールは「速さ」ではなく「安定性」で選ぶ。

それが凍結を防ぐ最大のポイントです。

リンク投稿・グレー発信のリスク回避

Xの凍結リスクを高めるもう一つの要因が、

リンク付き投稿やセンシティブな内容の発信です。

特にアフィリエイト系やアダルト寄りの内容を扱う場合、

自動化によって同一リンクを繰り返すとスパム判定を受けやすくなります。

そこでしんたろ。さんのツールでは、

〝メイン投稿とリプライ投稿を分けて設定〟できる機能を搭載。

リンクはリプライ側にまとめることで、

アルゴリズム上の評価を下げにくくしています。

「リンクはメインに貼らず、リプで自然につなぐ」この構造が安全運用の鍵です。

また、センシティブワードや過激な表現を避け、

日常的な投稿や共感ポストを混ぜることも効果的です。

人間味のある投稿を挟むことで、

アルゴリズムから「健全なアカウント」と認識されやすくなります。

さらに、複数アカウントを運用する場合も、

全アカウントで同一内容を投稿しないことが鉄則です。

多少の文体変更や画像差し替えを行うだけでも、

リスクは大幅に軽減されます。

こうした運用上の工夫が、アカウントを長く守る土台になるのです。

- リンクはリプライ投稿に分離して安全に扱う

- センシティブワード・過激表現を避ける

- 複数アカウントで内容を完全に統一しない

安全運用は〝工夫の積み重ね〟。

リスクを下げる設計が、安心して成果を積み上げる第一歩です。

〝真っ当な発信〟が最強のリスクヘッジになる理由

しんたろ。さんが最も強調しているのは、

「真っ当な発信こそが最大の防御になる」という考え方です。

たとえ自動化を導入しても、

中身のない投稿やスパム的な宣伝ばかりでは、

アルゴリズムからの信頼を得ることはできません。

むしろ、普段から一貫したテーマで価値提供を行うことで、

アカウント全体の評価が上がり、凍結リスクも下がっていきます。

「真面目に発信する人が、最も長く続けられる」 これはしんたろ。さんが2年以上にわたり実証してきた結論です。

自動化はあくまで〝道具〟であり、

その上で何を発信するかが本質的な差を生みます。

また、ユーザーとの交流を意識した返信や引用リポストも、

アルゴリズムに好影響を与える要素です。

「発信を続けること」ではなく、

「信頼を積み上げること」にフォーカスすれば、

自動化ツールはその理想を支える力になります。

最終的に重要なのは、〝誰に何を届けるか〟という姿勢。

それを忘れなければ、凍結とは無縁のアカウント運用が実現します。

- 自動化は発信の質を高めるための手段である

- 価値提供を意識すればアルゴリズム評価は安定する

- 誠実な発信が最強のリスク回避になる

〝真っ当な発信〟をしていれば、どんな環境変化にも対応できます。

結局、長く続けられる人は、誠実に積み上げている人なんですよね。

他ツールとの比較で見える自動投稿の本質

X(旧Twitter)運用には、さまざまな自動投稿ツールが存在します。

代表的なものとしては「ソーシャルドッグ」「バッファー」などが知られていますが、

それぞれ特徴や目的が異なります。

本章では、それら既存ツールとの比較を通して、

Googleスプレッドシート連携型の自動化ツールがなぜ多くの発信者に支持されているのかを掘り下げていきます。

ツール選びの本質は〝機能の多さ〟ではなく、〝運用の自由度〟です。

目的に合ったツールを選ぶことで、

時間とコスト、そしてストレスを大きく削減できるようになります。

それぞれの違いを明確に理解することが、

長期的な運用の成功に直結します。

ソーシャルドッグやバッファーとの違い

まず、代表的なX運用ツールである「ソーシャルドッグ」や「バッファー」との違いを見ていきましょう。

これらのツールはUIが洗練されており、

初心者でも使いやすい点が評価されています。

しかし、多くのユーザーが課題として挙げているのが、

「無料プランの縮小」と「サブスク料金の高騰」です。

特に2023年以降、APIの有料化によって運営コストが上昇し、

無料枠では十分な機能を使えなくなりました。

結果、個人運用者や副業層にとっては、

月額制ツールを継続利用することが難しくなっているのが現状です。

また、ソーシャルドッグやバッファーは「企業運用向け」に設計されているため、

カスタマイズの自由度が限られています。

投稿内容を細かく制御したり、

特定のタイミングや条件に応じた投稿設定をしたい場合には、

どうしても融通が利かない部分があります。

その点、スプレッドシートを使った自動投稿は、

自分の運用スタイルに合わせて細かく調整できる柔軟さが魅力です。

「自由に設計できる」ことが、シート連携型の最大の利点です。

UIの便利さではなく、

〝仕組みそのものを自分で作れる〟ことに価値を感じる人が増えています。

- 既存ツールはUIは優秀だがコストが高い

- スプレッドシート型は柔軟性と自由度が高い

- 個人・副業層にはカスタマイズ性が重要

結論として、「自分でコントロールできるか」がツール選びの基準になります。

Googleスプレッドシート連携型の独自優位性

スプレッドシート型の最大の魅力は、

シンプルでありながら拡張性に優れている点です。

他ツールでは難しい、

「予約投稿+ランダム投稿+無限投稿」などの複合運用を

1つのシートで完結できます。

特に「無限投稿」機能は、他ツールにはない独自の強み。

ユーザーが設定した内容を周期的に自動再投稿できるため、

長期的に運用してもコンテンツが枯渇しません。

〝自動で回り続ける仕組み〟を、ユーザー自身の手で構築できる。

さらに、Googleスプレッドシートをベースにしているため、

API変更や外部サービスの終了にも柔軟に対応できます。

これは、他社ツールがAPI依存によって一時的に停止したときでも、

スプレッドシート型が安定して稼働できた実績があることからも明らかです。

また、Google環境との親和性が高いため、

Driveやフォームなどと組み合わせることで、

独自の自動化ワークフローを構築することも可能です。

まさに、ツールではなく〝プラットフォーム〟として機能しているのです。

- 予約・ランダム・無限投稿を1つで完結

- API変更にも柔軟に対応できる安定性

- Google連携で拡張性の高い運用が可能

利便性よりも〝継続性〟を重視する運用者にとって、

スプレッドシート連携型は最も現実的な選択肢です。

ユーザーの声が進化を支えるアップデート文化

しんたろ。さんのツールが長く愛用されている理由の一つに、

「ユーザーと共に進化している」という文化があります。

APIの改変やエラー発生時にも、

ユーザーから寄せられた報告をもとに迅速に改善。

常に現場の声を反映させながらアップデートを重ねています。

〝使う人の声が、次の機能を生む〟この循環が信頼を築く。

買い切り型のツールにも関わらず、

長期的にサポートや改修が行われている点は特筆すべきです。

これは、単なるプロダクトではなく、

「コミュニティ的な価値」を持った仕組みへと進化している証でもあります。

実際、ユーザーとの対話から新機能が追加されたり、

不具合報告をきっかけに改善案が採用されるケースも多数。

結果として、時間の経過とともに安定性と機能性が高まり続けています。

この継続的なアップデートがあるからこそ、

多くのユーザーが安心して使い続けられるのです。

- ユーザーの声を反映した改善が継続

- 買い切り型でもサポート体制が充実

- 長期的な安定運用が可能な仕組み

ユーザーさんの声があるからこそ、ここまで続けられました。

ツールって〝作って終わり〟じゃなくて、〝育てていくもの〟なんですよね。

逆境を乗り越えたしんたろ。の信念

ここまで見てきた通り、Googleスプレッドシートを活用した自動投稿ツールは、

今や多くの発信者にとって欠かせない存在となりました。

しかし、その裏には、数々のトラブルや苦難を乗り越えてきた開発者・しんたろ。さんの努力があります。

APIの大改変、システムの一時停止、そして個人的な体調不良。

それでも彼が歩みを止めなかったのは、〝ユーザーとの絆〟があったからです。

ツールの進化は、信頼と感謝の積み重ねによって支えられている。

この章では、しんたろ。さんが語る〝開発の裏側〟と、

そこに込められた信念を紐解いていきます。

度重なるAPI改変とシステムトラブルへの挑戦

XのAPIが大きく変更された2023年以降、

多くの自動投稿ツールが動作停止や有料化の影響を受けました。

しんたろ。さんのツールも例外ではなく、

一時的に「投稿ができない」「認証が切れる」といった問題が発生。

特に「Googleスプレッドシートを使うとバンになる」という噂が広がった時期は、

精神的にも大きな試練となりました。

それでも、彼は更新を止めず、

ユーザーの声を集めながら検証と改修を繰り返しました。

〝困っている人がいる限り、自分は動き続ける〟という信念が、

トラブルのたびに彼を奮い立たせたのです。

結果、API仕様変更に耐えられる安定版をリリースし、

ユーザーの投稿を再び動かすことに成功。

その時に届いた「ありがとう」「待ってました」という言葉が、

彼にとって何よりの報酬になったと語っています。

こうした挑戦の積み重ねこそが、

今日の安定したツール運用を支える基盤となっています。

- API改変のたびに改修と検証を繰り返した

- ユーザーの声を支えにアップデートを継続

- 信念が困難を乗り越える原動力になった

技術よりも、「続ける覚悟」がすべてを変えたのです。

病気と向き合いながら見出した〝支え合う開発〟

しんたろ。さんの開発ストーリーには、

もう一つの大きな転機があります。

それは、自身の病気との闘いでした。

破血病を患い、思うように活動できなかった時期。

ツールの運営どころか、日常生活すら困難になるほどの状況でした。

そんな中でも彼は「ユーザーが待ってくれている」と信じ、

少しずつ回復しながら開発を再開します。

「一人で作る」から「みんなで育てる」へ。

病気をきっかけに、彼の中でツールのあり方が大きく変わりました。

以前は〝便利な機能〟を届けることが目的でしたが、

今では〝誰かの努力を支える仕組み〟を作ることが使命になっています。

この視点の変化が、ユーザーコミュニティの温かい関係性を生み出しました。

しんたろ。さんは、開発者としてだけでなく、

「同じように頑張る仲間」としてユーザーと接しているのです。

その姿勢が共感を呼び、

アップデートのたびにユーザーが応援の声を届けるという、

前向きな循環が生まれています。

- 病気をきっかけに開発の目的が変化した

- ユーザーと共に育てる姿勢が根付いた

- 共感がアップデート文化を支えている

〝支え合う開発〟は、ツールの寿命を超えて信頼を残す形です。

ユーザーの温かさが生んだ継続の力

しんたろ。さんがこれほど長く開発を続けられたのは、

ユーザーの存在があったからこそです。

API改変や不具合が発生したとき、

多くのユーザーが「大丈夫です」「待ってます」と声をかけてくれました。

〝信頼は、機能よりも強いエネルギーになる。〟

その一言一言が彼の背中を押し、

「まだ続けたい」「もっと良くしたい」という気持ちを生み出したのです。

ツールがここまで支持され続けているのは、

ユーザーとの信頼関係が根底にあるからこそ。

不具合を報告する声も、

実は「信頼しているからこそ伝えたい」という温かい想いの表れです。

この〝育てる文化〟が、開発を単なる作業ではなく、

人とのつながりとして成長させています。

そして、こうした姿勢こそが、

これからのクリエイターや開発者にも必要なマインドといえるでしょう。

- ユーザーとの信頼が継続の原動力になる

- 支え合いの文化がツールを強くする

- 感謝の循環が新しい価値を生む

ユーザーさんの支えがなかったら、このツールは続いていませんでした。

本当に、みんなに支えられてここまで来たんです。

まとめ:自動化は「信頼を積み重ねる技術」

X運用における自動化とは、

単なる作業の効率化ではなく、「信頼を積み重ねる仕組み」です。

しんたろ。さんが開発したスプレッドシート連携型の自動投稿ツールは、

多くの発信者にとって〝継続できる力〟を与えてきました。

その背景には、度重なるAPI改変、体調不良、

そしてユーザーとの信頼関係という〝人の物語〟があります。

「便利だから使う」ではなく、「信じられるから続けられる」。

その本質が、このツールを長く愛される理由です。

記事全体を通じて見えてきたのは、

効率化・信頼・継続・支え合いという4つのキーワードでした。

- 効率化: 自動化は作業を減らすだけでなく、時間を生み出す

- 信頼: 投稿の安定がフォロワーとの関係性を築く

- 継続: 努力ではなく仕組みで続けることが成果につながる

- 支え合い: 開発者とユーザーの関係が進化を生む

そして何より、しんたろ。さんの信念はシンプルです。

「真っ当に発信し、誠実に続ける人を支えたい」。

この想いがあるからこそ、

ツールは単なる自動化の枠を超え、〝伴走者〟としての価値を持ち続けています。

自動化を導入するかどうかを迷っている方へ。

大切なのは、完璧に始めることではありません。

「止まらない仕組みを作る」ことです。

1日1ポストを自動化するだけでも、

あなたの発信は確実に変わり始めます。

自動化は未来の自分への〝応援メッセージ〟。

今日、その一歩を踏み出してみてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。