Brain運営部です!

YouTube攻略ジャンル日本一のチャンネルを運営しているYouTubeマスターDさんに情報をいただき、記事を執筆させていただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「AIで台本を作ってみたけど、なんか響かない…」

「ChatGPTに任せても、どれも似たような内容になってしまう」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、AIで成果を出す人と出せない人の違いは「使い方」ではなく「付き合い方」にあります。

YouTubeマスターDさんは、AIを単なる作業代行ツールではなく、〝自分の思考を整理するパートナー〟として活用しています。

たとえば、AquaVoiceという音声入力ツールで自分の考えを話し、AIに整理させるという手法を実践。

その上で、ChatGPTに「構成を整える」「足りない視点を補う」ように指示を出し、より深みのある台本に仕上げていきます。

つまり、AIにゼロから台本を書かせるのではなく、自分の中のアイデアをAIに整えてもらうという姿勢が重要なのです。

本記事では、AI任せにせず、リサーチ力と分析力を生かして台本の質を高める方法を具体的に解説していきます。

さらに、LINE誘導やオートウェビナーといった仕組み化にもAIを組み合わせ、YouTube台本から売上を生み出す戦略も紹介。

「AIで台本を効率化したい」「自分の発信に深みを出したい」という方にとって、確実に成果につながるヒントが詰まっています。

AIを正しく使えば、台本づくりの時間を短縮しながら、コンテンツの質も格段に高めることができます。

そして何より、〝AIはあなたの思考を写す鏡〟。

その鏡をどう磨くかで、成果の差は大きく広がっていくのです。

この記事では、YouTubeマスターDさんの実践をもとに、AI台本作成の真髄をわかりやすく解説します。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

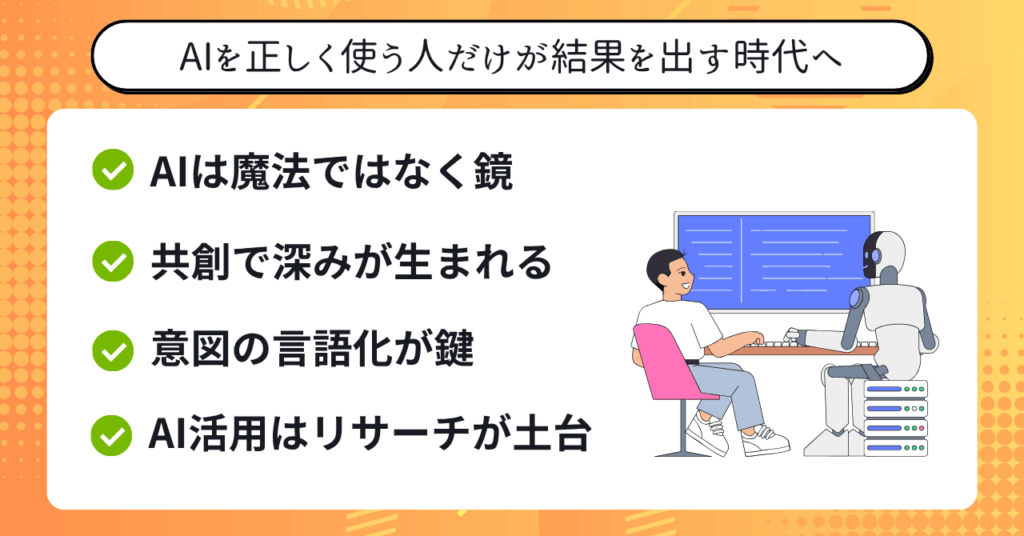

AIを正しく使う人だけが結果を出す時代へ

今、YouTubeをはじめとするコンテンツ制作の現場では、AIの導入が急速に進んでいます。

しかし、実際に成果を出している人は、AIを〝自分の代わりに作業する存在〟としてではなく、〝思考を整理し、発想を補強する相棒〟として使っているのです。

AIは「自動で答えを出してくれる魔法のツール」ではなく、「自分の中の考えを形にしてくれる鏡」なのです。

たとえば、YouTubeマスターDさんは、AquaVoiceという音声入力ツールで自分のアイデアを話し出し、それをAIに整えさせるという手法をとっています。

こうすることで、単なる自動化ではなく、「自分が何を伝えたいのか」をAIとの対話の中で明確にできるのです。

AIは〝代わりに作るもの〟ではなく〝思考を整理する相棒〟

AIを使いこなせる人と、結果が出ない人の決定的な違いは「依存」と「共創」の差にあります。

AIに「任せる」人は、出力された文章をそのまま使いがちですが、AIに「一緒に考えさせる」人は、得られた内容を素材として再構築していきます。

AIを相棒として扱う人ほど、自分の考えを深く掘り下げ、発信内容に一貫性が生まれるのです。

たとえばYouTubeマスターDさんは、動画台本を作る際、まず自分の言葉で思考を口に出し、それをAIに整理させます。

このプロセスにより、自分では気づかなかった視点や抜けていた論点をAIが補ってくれるため、台本の完成度が大きく上がるのです。

AIを「文章を作る機械」としてではなく、「思考の鏡」として扱うこと。

これこそが、AI時代のコンテンツ制作者が最初に身につけるべき姿勢です。

AIは“創造の相棒”であり、発想の再発見ツールでもあります。

それを理解することで、AIを使う意味が根本から変わるでしょう。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- AIは代替ツールではなく、思考を整理するパートナーである

- AIを「任せる」ではなく「共に考える」ことで深みが生まれる

- 自分の意図をAIに伝える力が、成果を左右する

AIを〝相棒〟として扱うことで、表面的な自動化では得られない「発信の本質」が見えてくるのです。

AI台本で成果を出す人の共通点は「自分の意図を言語化している」

AIで成果を出す人に共通しているのは、〝自分の意図を明確に言語化できる〟という点です。

どんなに高性能なAIでも、曖昧な指示を出せば凡庸な結果しか返りません。

AIは“自分の思考を映す鏡”です。

思考が曖昧なら、出力も同じく曖昧になります。

YouTubeマスターDさんは、AIに台本を作らせる際、まず「誰に」「何を」「なぜ伝えたいのか」を整理しています。

その上でAIに入力することで、構成やトーンの精度が格段に高まるのです。

AIは“代わりに書くライター”ではなく、“考えを整理する編集者”です。

意図を具体的に伝えることで、AIはあなたの考えを的確に補完します。

逆に「とりあえず台本を作って」と丸投げすると、内容は薄く平均的になります。

AIに頼む前に、自分の主張を整理すること。それが成果を出す最初の条件です。

AIを使うことは〝考えを省く〟のではなく、〝より深く掘り下げる行為〟なのです。

- AIは“編集者”として使うと本領を発揮する

- 意図を明確にすれば出力の精度が上がる

- AIとの対話が思考を磨く訓練になる

AIを頼るのではなく、AIと共に考える。

この姿勢こそが、成果を出す人の最大の強みなのです。

AI活用の第一歩はリサーチにあり—伸びる構成を読み解く力

AIを使って台本を作るうえで、最初に身につけるべきスキルはリサーチ力です。

どんなに優秀なAIでも、与える情報が浅ければ“表面的な台本”しか出てきません。

YouTubeマスターDさんは、AI活用の根幹にこのリサーチを置いています。

「AIを使う前に、まず自分が調べ尽くす。AIに“考える材料”を渡して初めて成果が出る」と語ります。

具体的には、まず「伸びている動画」と「伸びていない動画」をそれぞれ5本ずつピックアップ。

AIに読み込ませて、「なぜ伸びたのか」「何が足りなかったのか」を分析させます。

この作業を通して、AIは“成功構成の型”と“失敗構成の共通点”を見分けるようになります。

AIは自分の代わりに考える存在ではなく、自分の考えを整理する存在。

リサーチで土台を作り、その情報を正しくAIに渡すことで、初めて台本の完成度が跳ね上がります。

また、リサーチは単にテーマを探すだけではありません。

「どのターゲットに向けて、どんな感情を動かす動画にするのか」を明確にする工程でもあります。

この軸がないままAIを動かすと、見た目は整っていても“誰にも響かない内容”になってしまうのです。

AIを動かす前に「自分が理解者になること」の徹底が必要です。

AIを使うなら、まず“伸びる構成”を人間の目で読み解くこと。

それが、AI台本を成功に導く最短ルートです。

ポイントは次のとおりです。

- AIは入力された情報の質で成果が変わる

- 伸びている構成と伸びていない構成を比較分析する

- AIを使う前に、リサーチで「考える材料」を用意する

AIを活かす鍵は、ツールの使い方ではなく、“情報を見抜く力”にあります。

AIを使う前に、まず「なぜ伸びているのか」を自分で見抜くことです。

AIはそこに“答えを足す存在”であって、“代わりに考える存在”ではありません!

「AI任せ」が生む停滞—なぜ台本が薄くなるのか

AI活用が当たり前になった今、差が開くのは〝任せ方〟の質です。

丸投げの〝AI任せ〟は、速さは出せても本質的な説得力が損なわれます。

台本が薄くなる原因は、主張の芯と体験の手触りが入力時点で欠落しているからです。

AIは編集と補完が得意ですが、発火点となる視点は人間の責務です。

まずは自分の言葉で骨子を置き、そのうえでAIに整えさせる順序が要になります。

AI完全依存が招く“ありきたり台本”の罠

台本が凡庸化する最大要因は入力の抽象度が高すぎることにあります。

たとえば〝再生数を伸ばす方法を解説して〟とだけ投げれば、平均的なテンプレ手順が並ぶだけです。

抽象的なプロンプトは、抽象的な答えしか呼び込みません。

必要なのは、誰に、どの状況で、何を避け、何を達成するのかという具体的文脈の提示です。

文脈がないまま生成された台本は、語彙こそ整っていても〝あなたならではの判断〟が欠落します。

判断がない原稿は、視聴者の反論や疑問に先回りできず、結果として滞在時間も伸びません。

AIは平均を最短で出す装置ですから、設計者不在だと平均点の外へ出にくいのです。

ここで有効なのが、先に〝言い切りの主張〟と〝反論の想定〟を箇条書きで置く前処理です。

主張→根拠→反論→再反論→具体例の順で断片を置き、AIには整序と接続詞設計だけを任せます。

また、プロンプトに禁止事項と評価基準を付すと、平均解からの逸脱が起こりやすくなります。

例として、〝一般論の羅列は禁止〟〝事例は数値付きで3本〟〝視聴者の失敗行動を先に提示〟といった制約の付与です。

制約は創造性を狭めるどころか、AIの探索範囲を狙い撃ちにして密度を上げます。

さらに、同一テーマで複数視点の役割指示(初心者視点、批判者視点、成功者視点)を与えると、厚みが一段増します。

生成後は、比喩、データ、手順、注意喚起の各レイヤーで欠落点をレビューし、追加入力で段落を増肉します。

最終的に〝あなたの声〟を回復する工程として、口語のリズムと体験描写を音声入力で差し替えると、人工的な平板さが解消されます。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 抽象的入力=抽象的出力。文脈と制約で探索範囲を絞る

- 主張と反論を先置きし、AIには整序と接続のみを任せる

- 複数の役割視点を与え、厚みと対立軸をつくる

- 最後は自分の声で段落を置換し、機械的平板さを除去

要するに、前処理で芯を立て、後処理で声を戻すことが、凡庸化の罠から抜け出す最短ルートです。

主張・体験・常識破壊を入れることで生まれる〝深み〟

AI台本を「伝わる内容」に変える鍵は、主張・体験・常識破壊の3要素です。

AIは論理を整えるのが得意ですが、心を動かすのは人の温度です。

主張

主張は、自分の考えを明確に言い切ること。

曖昧な意見では読者は動きません。

「私はこう思う」「こうするべき」と断言することで、発信に芯が生まれます。

体験

体験は、感情を伴うエピソード。

数字や理屈より、リアルな経験の一行が共感を引き出します。

常識破壊

常識破壊は、多くの人が信じている前提を壊すこと。

たとえば「AIに任せれば効率的」という常識を反転させ、「AI任せは成果を下げる」と言い切る。

そのギャップが読者を惹きつけます。

これらの3つを入れるだけで、AI台本は情報から物語へ変わります。

逆にAI任せのままでは、内容に温度も軸もなく、平均的な文章で終わります。

そこで有効なのが三要素チェックです。

主張は明確か?体験は具体か?常識を壊せているか?

不足があればAIに追記させ、自分の声で整えます。

比喩や言葉選びはAIに案を出させ、“自分らしい表現”を採用することで統一感が出ます。

ここまでのポイントをおさらいしましょう。

- 主張=信念を言い切り、発信に軸を作る

- 体験=感情描写で共感を生む

- 常識破壊=前提を覆し、印象を残す

AIに論理を任せ、人間が感情を吹き込む。この一手間が、台本に深みと説得力を与えます。

AIの役割は「0→1」ではなく「5→10」への成長支援

AIは〝代わりに作る手〟ではなく、既にある材料を磨き上げる相棒です。

出発点は必ず自分の主張・構成・体験。

それをAIに整文・補足・再配置させると密度が上がります。

逆に丸投げすると、平均解に収束し、個性や温度が抜け落ちます。

素材=自分、研磨=AI。この役割分担が成果の差を決めます。

さらに、AIは思考の壁打ち相手としても非常に有効です。

自分の意図を言語化し、それに対するフィードバックや言い換えをもらうことで、考えが深まり、視点も広がります。

台本だけでなく、構成全体や導線設計まで活用範囲が広がるのもAIの魅力です。

使い方次第で、あなた自身の発信力・販売力が加速します。

そして何より重要なのは、AIを通じて自分自身の考えや経験がより言語化されていく過程です。

これは単なる効率化にとどまらず、発信者としての深みや信頼性を育てるプロセスでもあります。

AIをただのツールとして使うのではなく、共に学び、育つパートナーとして捉えることで、台本の質だけでなく、自分自身の発信力にも磨きがかかります。

短期的な成果ではなく、長期的に選ばれ続ける発信者になるために、主導権と向き合い続ける姿勢が欠かせません。

このパートの要点を簡潔に整理します。

- AIは「0→1」ではなく「5→10」を押し上げる存在

- 素材は自分で出し、AIには整文・補足・順序最適化を任せる

- 丸投げは平均化を招くため、主導権は常に自分に置く

- 判断基準(誰に・何を・なぜ)を明示してから生成させる

主導権を手放さず、AIを〝思考の鏡〟として使うほど、台本は速く、深く整います。

AIは磨き役。まずは自分の言葉で芯を立てて、そこからAIに厚みを足してもらう意識でいきましょう!

AI・自動化が進む中、「丸投げしたら台本が薄くなる」「自分の声が出せなくなる」という問題への処方箋となる記事です。

AIを“整える相棒”にし、人間が“発火点”を担うという使い分けを具体的に解説しています。

AI台本の完成度を左右するのは“リサーチ力”

AI台本の完成度を高める最大の要素は、ツールの性能ではなくリサーチ力です。

AIは与えられた情報をもとに最適な構成を作り出しますが、素材が浅ければ出力も浅くなります。

つまり、AIに正しい材料を渡せる人ほど、完成度の高い台本を作ることができるのです。

たとえば、YouTubeマスターDさんは台本を作成する際、まず「伸びている動画」と「伸びていない動画」をそれぞれ5本ずつピックアップします。

それをAIに読み込ませ、「何が違うのか」を分析させることで、成功パターンと失敗パターンを明確化。

構成やテンポ、語彙、主張などの観点を細かく指定してAIを動かすことで、より深い洞察を得られます。

このプロセスを繰り返すことで、AIはより精度の高い分析を学習し、人間のリサーチ力を補完するパートナーへと進化します。

リサーチを怠ればAIの出力は凡庸なものになりますが、リサーチを重ねるほどAIの「思考精度」は高まるのです。

最終的に重要なのは、AIに頼るのではなく、AIを教育する意識で使うこと。

AIに“考えるための材料”を与える人こそが、AI時代の台本制作で結果を出すクリエイターです。

伸びている動画・伸びていない動画をAIで比較分析する

AIで成果を出す第一歩は、伸びている動画と伸びていない動画の比較分析です。

AIは一つのデータだけを見ても良し悪しを判断できません。

複数の動画を比較して初めて「成功の構成」と「失敗の原因」が浮かび上がります。

YouTubeマスターDさんはテーマに沿った10本前後の動画を選び、AIに読み込ませて「どの部分が違うのか」を要約させます。

ここでのコツは、評価軸を具体的に指示すること。

「構成」「語彙」「テンポ」「冒頭の掴み」「主張の明確さ」などを分析基準として提示します。

その後、AIの出した結果を自分で検証し、違和感があれば追加指示を出して再分析。

この往復が「人間の感覚×AIの分析力」を掛け合わせる工程であり、台本の再現性を高める最短ルートです。

AIに比較分析をさせることで、短時間で構成の型や流れの特徴が見えてきます。

分析が蓄積されるほど、AIが「勝ちパターン」を理解し、以後の台本生成の精度が劇的に向上します。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIは〝入力の質〟で成果が決まる—材料づくりこそ最重要

- 伸び/不伸びを同数比較し、共通点と差分を要約させる

- 評価軸を明示し、人の検証で仮説→再構成まで一気通貫する

AIに“考える材料”を渡し、人の判断で磨き込むほど、分析は再現性の高い台本づくりへ直結します。

AIを教育する視点が、クオリティを底上げする

AI台本のクオリティを高めるために必要なのは、AIを「使う」ではなく「育てる」視点です。

多くの人がAIに一度指示を出して満足してしまいますが、それではAIの力を半分しか活かせません。

AIは教育によって精度が上がる存在です。

最初の出力が完璧でなくても、間違いや違和感をそのままにせず、具体的にフィードバックすることでどんどん学習していきます。

たとえば、YouTubeマスターDさんはAIに台本を作らせる際、最初の出力に対して「語尾が硬いので、もう少し自然に」「同じ語彙が続くので言い換えて」など、細かく修正指示を与えます。

これを数回繰り返すだけで、AIの出力傾向が変わり、より自分の文体に近い台本を作るようになるのです。

また、AIを教育する際に有効なのが、“基準サンプル”を与えることです。

たとえば、過去に自分で書いた台本や、他人の優れた構成をAIに読み込ませ、「この文体をベースに出力して」と指定すれば、方向性がぶれにくくなります。

こうしてAIに「良い例」を学ばせることで、今後の出力にもその傾向が反映されていきます。

これは人材育成と同じで、AIにも明確な評価基準と目指すゴールを与えることが重要なのです。

また、一度指示して終わりではなく、AIの出力に対してフィードバックを重ねます。

この「教育型AI活用」ができる人ほど、AI台本の精度と再現性を高いレベルで維持できます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 一度きりで終えず、継続的な修正指示でAIの傾向を矯正する

- 〝基準サンプル〟を与えて文体・構成の目標を明示し学習させる

- 評価軸(語尾・語彙・論理)を固定し、毎回の出力を同基準でレビューする

AIを〝教育可能な編集者〟として扱い、同じ基準でフィードバックを重ねるほど、台本の精度と再現性は安定して底上げされます。

リサーチ×言語化で再現性ある台本をつくる手順

AI台本で安定した成果を出すには、リサーチと自分の言語化を組み合わせることが欠かせません。

リサーチで得た情報を、自分の思考や経験を通して再解釈し、それをAIに入力して構成を整えさせる。

この一連の流れが〝再現性のある台本〟を作る最短ルートです。

YouTubeマスターDささんは、まず伸びている動画の構成やテンポ、フレーズを分析し、その上で「なぜこの台本が機能したのか」を自分の言葉で整理します。

そして、AIに対して「この構成の意図を踏まえて、新しいテーマで再構築して」と指示する。

このように人間の仮説をベースにAIを動かすことで、AIの出力が単なる模倣ではなく、自分の発信スタイルに沿った台本になります。

さらに、AIに「この内容をわかりやすく3ステップでまとめて」と伝えると、リサーチ結果を整理するプロセスそのものがテンプレート化され、次回以降も同じクオリティで台本を作ることが可能になります。

つまり「人の思考フレーム」をしっかり持つことが重要なのです。

リサーチ→言語化→AI再構成というプロセスを繰り返せば、AIの出力に安定性が生まれ、誰でも再現可能な制作手順を確立できます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- リサーチで得た構成・要素を自分の言葉で再整理する

- AIに「意図」を伝えて再構築を依頼し、人の仮説を反映させる

- リサーチ→言語化→AI再構成をテンプレ化して再現性を高める

自分の思考を明確に言語化し、AIに渡す手順を固定化することが、安定した成果を生む台本制作の基礎となります。

AIに任せる前に、自分の言葉で仮説を立てる。

そこからの再構成が、台本の「芯」を作ってくれるんですよね。

AI台本を磨き上げる実践プロセス

AI台本の質を高める鍵は、出力を“修正する”のではなく、“磨き上げる”姿勢にあります。

AIが出す初期の台本は、文法的には整っていても、人間らしいリズムや感情の流れに欠けることが多い傾向にあります。

この違和感を丁寧に潰していく過程こそが、AIを「ただのツール」から「共創パートナー」へと進化させるステップなのです。

具体的には、AIが生成した文章をそのまま使わず、「語尾が続いていないか」「主張が伝わっているか」「構成の流れが自然か」を確認。

気になる箇所を修正指示としてAIに再入力することで、徐々に人間的で自然な出力を引き出すことができます。

この「違和感を潰す」「指摘を重ねる」「再生成で改善させる」というサイクルを繰り返すことが、AIライティングを上達させる最も確実な方法です。

つまり、AI台本の完成度を上げる秘訣は、AIを一度使って終わりにするのではなく、人と同じように育てる感覚で使うこと。

AIとの対話が増えるほど、あなたの表現や思考が反映された台本が生まれていくのです。

違和感を潰すことでAI出力は人間らしく進化する

AI台本を自然に仕上げるための最初のステップは、違和感を丁寧に潰すことです。

AIは文法的には正しくても、言葉のリズムや温度感にズレが生じることがあります。

その違和感を見逃さず、一つずつ修正を重ねることで、AIはあなたの文体や表現を学び取っていきます。

たとえば、「〜です。」が続くなら「〜ですね。」に変える、同じ語彙が繰り返されるなら「別の言い回しにして」と指示する。

このような小さな修正を重ねるたびに、AIの出力はより自然になり、まるで人が書いたような温かみを帯びていきます。

違和感を潰す作業は面倒に思えるかもしれませんが、実はそれが最も効率的な成長プロセスです。

AIは一度の指摘を記憶し、次の出力に反映してくれるため、改善の積み重ねがどんどん効果を生みます。

結果として、AIの文体が自分の感覚に近づき、人とAIが共に作る“自然な台本”が完成するのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 違和感の箇所(語尾・語彙・論理・テンポ)を具体的に指摘して再生成させる

- 言い切り→根拠→具体→再主張の段落骨格で整序を依頼する

- 指摘の蓄積でAIが文体を学習し、出力が自分の声に近づく

一文ずつ違和感を潰す姿勢こそ、AIに〝人間らしさ〟を教える最短ルートです。

AIは指摘を繰り返すほど精度が上がる

AI台本の質を高める最大のポイントは、継続的な教育にあります。

AIは一度使えば完成するツールではなく、指摘を繰り返すことで進化する相棒です。

同じ指示でも、具体的なフィードバックを重ねるほど出力の精度は向上します。

たとえばYouTubeマスターDさんはAIに台本を書かせる際、「語尾が硬い」「テンポが重い」といった違和感を一つずつ修正指示します。

「語尾を柔らかく」「冒頭のリズムを短く」など、明確な言葉で伝えることでAIが文体を学び、次第に自然な文章へと進化していくのです。

また、「修正→再出力→再確認」のループを数回繰り返すことも大切。

AIは反復の中で傾向を学び、あなたの思考のクセや構成パターンを再現するようになります。

このプロセスは、人を育成するのと同じです。

指摘が増えるほど、AIはあなたの分身として成長していくのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIは一度の指示で終わらせず、繰り返しの教育で精度を上げる

- 「どこを」「どう変えるか」を具体的に伝える

- 修正→再出力→再確認のループでAIが思考を学ぶ

根気強く修正を重ねるほど、AIはあなたの思考を映す“共創ライター”へと進化します。

ツールを育てる感覚で使えば、想像を超える結果が返ってくる

AIを使いこなす上で最も重要なのは、「ツールを育てる」感覚を持つことです。

多くの人はAIを“便利な自動生成ツール”と捉えていますが、実際には共に成長していくパートナーのような存在。

AIの性能を最大限に引き出す人は、使い捨てではなく「教育し続ける」という姿勢を貫いています。

たとえば、YouTubeマスターDさんはAIで台本を生成した後、そのまま使うのではなく、「構成のリズムが良い」「語尾がまだ硬い」といった具体的な感想をAIに返します。

するとAIはその傾向を学び、次第に彼の好みに沿った出力を返すようになります。

このプロセスを繰り返すことで、AIが“自分専用の台本制作アシスタント”へと育っていくのです。

また、AIは「あなたの世界観」を反映させると、驚くほどの成長を見せます。

あなたの理念や語彙の使い方、伝えたいニュアンスを繰り返し伝えるほど、AIはその意図を理解し、より“人間らしい文脈”を返すようになります。

つまり、AIを使うほどに“あなた自身の表現”が深まり、結果的に想像を超える成果が生まれるのです。

AIを「育てる」という意識を持つ人ほど、ツールとの関係性が変わります。

AIはあなたの手を離れても、思考の延長として成果を出し続けるようになるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIは使い捨てではなく“育てる”ツールである

- 具体的なフィードバックを繰り返すことでAIはあなたの文体を学ぶ

- 理念や世界観を伝えるほどAIが“あなたの分身”として進化する

AIを育てるとは、あなた自身の表現を磨くこと。

その積み重ねが、AIから想像を超える成果を引き出す秘訣です。

AIは“育てる”もの。丁寧に向き合うほど、自分の言葉を理解してくれるようになりますね。

AI任せで終わらせず、自分の“創造性”をAIと共に育てるための3つの具体的な視点を解説。

単調な文章から抜け出すためのポイントが学べます。

AI×LINE誘導の掛け合わせで売上を最大化する

AIを使ったLINE誘導で売上を最大化するための鍵は、AIに「分析」と「最適タイミングの提案」を任せることです。

多くの制作者が「プレゼント内容を考える」「登録を促す一言を決める」といった個別の施策で止まっていますが、成果を出す人はAIを使って“導線全体”を設計しています。

なぜなら、AIは視聴者の行動データや反応パターンを解析し、「どのタイミングで、どんなきっかけを与えれば登録率が上がるか」を可視化できるからです。

この分析を活用すれば、単なる“登録お願い”から、“体験の一部として自然に登録してもらう流れ”へと進化させられます。

具体的には、動画内の話題や視聴者の集中度が高まるポイントに合わせて「特典」を提示し、その場でLINE登録を促す仕組みを作ります。

さらにAIに、反応データから「登録率を上げる文言」や「タイミングの修正案」を提案させることで、改善を自動化できます。

結果として、AIとLINE誘導の掛け合わせにより、登録率は平均の2〜3倍に向上。

AIは単なる台本生成ツールではなく、売上を生み出す導線設計パートナーとして機能するのです。

登録率を3倍にする“タイミング設計”の極意

LINE登録率を劇的に高めるポイントは、「どのタイミングで誘導するか」にあります。

動画の冒頭や終了時に登録を促すだけでは、視聴者の心を動かすことはできません。

効果的なのは、視聴者が「もっと知りたい」と感じる瞬間をAIに特定させ、そのタイミングで自然にLINE誘導を挟むことです。

たとえば、YouTubeマスターDさんは再生数を伸ばすノウハウ動画の中で、サムネイル設計の解説後に「伸びる訴求50選をLINEで配布中です」と案内しています。

これは、AIが分析した“視聴者の集中度が最も高いタイミング”に合わせて誘導を挟む設計であり、登録率が2〜3倍に上昇しました。

またAIは、視聴ログやコメント傾向を解析し、「どの言葉に反応が多いか」「どの部分で離脱が起きやすいか」まで把握できます。

そのデータをもとに「次はこの位置で誘導」「この一言を変える」といった改善を提案させれば、登録導線を常に最適化できるのです。

つまり、AIを活用したタイミング設計とは、感覚ではなくデータに基づいた戦略的誘導。

視聴体験に寄り添った導線こそ、登録率3倍を実現する最大のポイントです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 興味のピーク直後に誘導する—章の核心開示→関連特典提示の順で摩擦を最小化

- 特典は本編と同テーマで設計—今すぐ役立つ深掘り資料に限定して動機を最大化

- AIで反応データを解析—維持率の山・離脱点・反応語を基に誘導位置と文言を最適化

勘ではなくデータで誘導の瞬間を決めることで、登録率は安定して跳ね上がります。

AIを使ってプレゼント内容と訴求フレーズを同時に生成

登録が伸びる設計は、プレゼントの中身と告知コピーを別々に作らず、同一プロンプトで同時生成することです。

まず「ペルソナの未充足欲求」「動画テーマ」「登録後に得られる変化」を短文で定義し、AIに〝チェックリスト/テンプレ/スプレッドシート〟の3型で特典案を出させます。

続けて各特典に対応する訴求フレーズAB案+返信キーワード(例:〈訴求50〉)を同時出力し、サムネ・概要欄・テロップで統一運用します。

最後にAIへ「反応が弱い場合の差し替え候補」も生成させておけば、最短で差分検証が回せます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 特典とコピーは同時生成—同一プロンプトで齟齬を無くし訴求力を最大化

- 3型(チェック・テンプレ・表)で用意—即活用できる形式に限定して価値を明確化

- ABコピー+返信キーワードを付与—〈送信語〉を統一して導線摩擦を最小化

- 弱反応時の差替案も同時出力—検証サイクルを高速化し機会損失を防止

特典とコピーをワンセットで設計するほど、視聴者の欲求→登録行動までが一本線でつながります。

オートウェビナー+AI自動化で「営業ゼロ成約」を実現する

セールスを自然に成立させる最短ルートは、オートウェビナー×AI自動化の組み合わせです。

営業せずに成約を得ている人の多くは、AIを活用して「登録〜教育〜申込」までを一気通貫で自動化しています。

特にオートウェビナーは、信頼形成と教育を同時に行う最強の装置。

AIに台本・スライド構成・導線スクリプトまで生成させれば、短時間で高品質な“教育動画”を量産できます。

さらに、AIをLINE自動応答と連携させることで、「視聴者属性に応じたメッセージ分岐」も可能です。

例えば、AIが「セミナー途中離脱者」には再送リンクを、「視聴完了者」には限定オファーを送信。

これにより、営業担当が介在しなくても最適なタイミングで個別訴求ができます。

その結果、平均コンバージョン率は手動対応時の2〜3倍に上昇し、まさに“営業ゼロ成約”が現実になります。

特にYouTubeマスターDさんは、再生数1万で17件の契約を生み出した事例を持ちます。

ウェビナー視聴後の自動配信シナリオをAIが管理し、質問応答・資料送付・面談予約までを自動完結。

AIが顧客の温度感をスコア化するため、成約率の高いリードだけを抽出して対応できるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の4つです。

- AIが台本・スライド・導線を自動生成し、ウェビナー構成を最適化する

- LINE自動応答と連携して、視聴者の行動に合わせたメッセージを分岐させる

- AIスコアリングで“今買う確度の高い層”を自動抽出し、無駄な営業を排除

- 教育と信頼構築を自動で回すことで、成約率が飛躍的に上がる

仕組みが働けば、あなたは“売る時間”を“創る時間”に変えられます。

AIが台本も営業も回してくれる。

人がやるべきは“信頼を積む発信”だけですね。

売れる仕組みは「日々の発信」から生まれる

AIと仕組みをどれだけ整えても、最終的に売上を左右するのは「日々の発信」です。

動画の台本、LINE誘導、オートウェビナーなどはすべて信頼の上に成り立つ仕組みであり、発信の継続と一貫性がその基盤になります。

AIは確かに効率を高めるツールですが、「発信を代行するもの」ではありません。

日常の投稿・動画更新・メルマガ・ショート動画といった小さな発信の積み重ねが、信頼資産を育て、販売導線の精度を決定づけるのです。

つまり、AIが加速させるのは「すでに発信している人の成果」であり、発信を怠る人の代わりにはなりません。

次の節では、その信頼を具体的にどう構築していくのかを解説します。

普段の発信が信頼を作り、成約率を決める

売れる人と売れない人の差は、「発信の一貫性と量」にあります。

どれほどAIを活用しても、日常の発信が途切れていれば、信頼は積み上がりません。

人は“発信を通じて育てる信頼”にしか反応しないため、AIを使うほど「自分の声で伝える発信」が重要になります。

YouTubeマスターDさんも「オートウェビナーの仕組みを持っていても、発信が止まると売上は止まる」と語っています。

AI台本・AIリサーチ・AI自動化が整っていても、日々の発信が“信頼のエンジン”を動かす中心であることは変わりません。

週1本の動画でも、毎日のX投稿でも構いません。

重要なのは「発信の温度を下げないこと」。

AIによる省力化で浮いた時間を、発信の深度を上げるために使うのが理想です。

特に効果的なのは、AIを使って「過去の反応が良かったテーマ」「保存率が高い投稿」などを分析し、再現性のある発信パターンを作ること。

これにより、あなたの発信は“ノリ”ではなく“戦略”に変わります。

信頼は偶然ではなく、AIが可視化したデータをもとに再構築できる時代なのです。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 発信の「頻度」よりも「継続性」を重視—止まらない発信が信頼の証になる

- AIで“反応の良い型”を抽出し、再現性のある発信サイクルを構築

- 省力化で浮いた時間を「発信の質向上」に再投資する

AIを支えるのは、あなた自身の“日々の声”です。その発信こそが、成約率を決める最強の資産となります。

実績を〝実績っぽく見せない〟ステルス設計のコツ

売れる人ほど、「実績を全面に出さない」発信をしています。

なぜなら、人は“売られている”と感じた瞬間に防御モードに入るからです。

実績を語るのではなく、物語・体験・会話の流れの中に自然に混ぜることで、信頼がスムーズに積み上がります。

たとえば、YouTubeマスターDさんは「受講生の成果を伝える対談動画」でも、タイトルに「受講生実績」と入れません。

代わりに「会社員から顔出しなしで月100万円を達成した方法を聞いてみた」と表現します。

これは「成果報告」ではなく「インタビュー」という体裁に変えることで、視聴者の心理的抵抗を外す設計です。

実績をそのまま言うのではなく、ストーリーの中で「たまたま成果が出た事例」として提示する。

この“ステルス化”が、教育・共感・信頼を同時に生み出す秘訣です。

また、AIを使えば「どんな構成・語彙が宣伝っぽく聞こえるか」を検出でき、ナチュラルな言い回しへの変換まで自動で行えます。

宣伝色を排除し、読者が自然に“自分にもできそう”と思える空気感を作ることが、AI時代の発信設計の基本です。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 実績は“語る”のではなく物語や会話の流れに自然に溶け込ませる

- 成果は強調せずインタビュー形式・ストーリー形式で伝える

- AIで宣伝色を検出・修正する

- 「すごい人」より「共感できる人」が信頼を加速させる

発信の目的は自慢ではなく共感。

ステルスに“信頼を積む”仕掛けを作ることで、見えないところで購買意欲が育っていきます。

自然な教育・共感が最強の販売導線になる

売り込まずに売れる人は、例外なく「教育と共感」を自然に発信に織り込んでいる人です。

営業トークを排除しても、視聴者や読者が「学びになる」「自分にもできそう」と感じる構成を意図的に作っているのです。

つまり、販売の前に“信頼の布石”を打つのが上手です。

AIを活用することで、この「教育+共感」の流れを再現性高く構築できます。

たとえば、YouTubeマスターDさんは動画内で直接オファーを出さず、「このやり方で月100万円を達成した人もいるんですが、僕はこの工程をこう工夫しました」と、教育的な解説を加えます。

これは“宣伝”ではなく“共有”。

その姿勢が信頼につながり、自然な流れでLINE登録・オートウェビナー参加へと発展します。

AIにこの構成を学ばせる場合、「視聴者が理解したい順序」と「共感が生まれるストーリーパターン」をセットで提示します。

たとえば「問題提起→共感→小さな成功例→視聴者に置き換え→提示」の流れをプロンプトで指定すれば、AIは自然な導線を生成できます。

教育を軸に共感を設計し、結果として商品への興味が自然に育つのが、AI時代における最強の販売導線です。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 教育と共感を先に置くことで信頼が形成されれば、販売は“結果”として成立する

- AIに構成パターンを学習させ、“押さないのに売れる”流れを再現する

- 体験談や失敗談を活用し、読者が「自分ごと化」できる物語を作る

- 販売導線は“共感→理解→信頼→行動”の順で設計する

教育と共感を中心に据えれば、セールスは不要です。

あなたが語る物語が、最も自然で強力な“販売トリガー”になるのです。

“売ろう”としなくても、ちゃんと教育できていれば自然に買ってくれるんです。

信頼と共感を軸にした発信設計を学べる記事。

顔出し不要でもファンを育てるキャラづくりの具体的ステップがわかります。

YouTube台本代行の未来—AI×人間の融合

YouTube台本制作の現場では、いまAI活用が急速に進んでいます。

しかし本当に結果を出している人たちは、AIに“丸投げ”しているわけではありません。

彼らはAIを「代行ツール」ではなく、「共創パートナー」として扱い、人の感情や意図を反映させながら出力を磨き上げています。

つまり、これからの台本代行は、AIと人間の強みを融合させた“ハイブリッド型”が主流になるのです。

人の思考を理解する人間の洞察力と、AIの処理速度・情報整理力。

この2つが噛み合ったとき、これまでにない再現性とクオリティの台本が生まれます。

では、具体的にどのようにAIと人が共創するべきなのか、「代行とは何か」という本質から始めていきましょう。

代行とは、クライアントになりきる技術である

AI時代の台本代行における最大の価値は、「クライアントの思考を代弁できる力」です。

スクリプトを代わりに書くことではなく、まるで本人が語っているような“声”を再現することこそが、本当の代行です。

この力を支えるのが、ヒアリングと共感力。

AIでは拾いきれない「語気・間・余白・癖」などを読み取り、文章に“人間味”を宿らせるのが人間の役割です。

たとえば、YouTubeマスターDさんが監修する台本代行チームでは、依頼主のトーク動画やSNS投稿をAIに読み込ませ、語彙や言い回しを抽出。

そこにライターが“本人の語り口”を再現するようフィードバックを重ね、AIの出力を整えています。

AIは構成・要約に長けていますが、“声の温度”までは再現できません。

その差を埋めるのが「なりきる技術」なのです。

また、AI時代の代行では、ライター自身が“演者”になる視点も重要です。

クライアントの背景、感情、価値観を掘り下げることで、AI出力の精度が劇的に上がります。

つまり、人の思考を深く理解した上でAIに任せるほど、AIは正確に“その人らしさ”を再現できるようになるのです。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 代行の本質は「文章を代わりに書くこと」ではなく「思考を代弁すること」

- AIが不得意な“語気・温度・間”を人が補い、自然な文脈に整える

- クライアントの世界観・価値観を理解してからAIに入力することで精度が倍増する

- AIと人間が補完し合うことで、再現性と感情の両立が可能になる

AIの出力を“本人の言葉”に仕上げる技術こそが、次世代の台本ライターに求められる本質です。

インタビュー力が台本の完成度を決める

AIをどれだけ使いこなしても、台本の精度を決めるのは「インタビュー力」です。

AIが処理するのは、あくまで“与えられた情報”。

つまり、素材となるヒアリング内容の深さがそのまま出力の質に直結します。

代行において本当に優秀なライターは、AIの前に「相手の思考を引き出す質問」を設計できる人です。

たとえば、YouTubeマスターDさんは代行を行う際、クライアントに「なぜこのテーマを発信したいのか」「どんな価値観を伝えたいのか」「視聴者に何を感じてほしいのか」を徹底的に聞き出します。

その回答をもとにAIへ入力することで、抽象的な理念が具体的な台本構成に変換されるのです。

質問の精度が高ければ高いほど、AIは“クライアントの思考構造”を正確に模倣できるようになります。

逆に、ヒアリングが浅ければ、AIは一般的な文脈しか生成できません。

結果として“どこかで見たような台本”になり、発信者の独自性が失われます。

つまり、AI代行とは「質問設計の仕事」であり、インタビュー力が台本の完成度を9割決めるのです。

AIを最大限に生かすためのインタビューでは、次のことを意識しましょう。

- WHYを掘り下げる質問を中心に設計し、「なぜそれを伝えたいのか」で理念を抽出

- 感情と体験から、AIでは拾えない“人間らしい温度”を素材に加える

- 答えをもとにAIプロンプトを再構築し、クライアントの言葉づかいを反映する

- ヒアリング内容をAIに読み込ませ、語彙や論調をチューニングする

質問設計が磨かれた瞬間、AI台本の完成度は一気にプロフェッショナルの域に達します。

人の思考を理解してからAIに任せる—最も効率的な代行の形

AI台本代行で最も効率的かつ高品質な成果を出す方法は、「人の思考を理解してからAIに任せる」という順序を徹底することです。

多くの代行者がAIを使いこなせない理由は、この順番を逆にしているからです。

つまり、AIに先に書かせてから“人が整える”のではなく、人が“意図と言葉の重み”を理解したうえでAIに指示を出すべきなのです。

YouTubeマスターDさんは実際の現場で、AIに任せる前に必ず「本人の言語マップ」を作ります。

具体的には、過去の発信・口癖・使用頻度の高い単語を抽出し、AIにその人固有の語彙パターンを学習させるのです。

そのうえで、台本の骨格だけAIに任せ、最後のトーン調整を人間が担う。

この二段構成により、AIのスピードと人の感情表現が両立します。

また、AIに任せる前段階で「どんな視聴者に向けて話しているのか」を共有しておくと、AIは出力のトーン・語彙・論調を自動で調整してくれます。

視聴者が若年層ならカジュアルに、ビジネス層なら論理的に。

この指示を与えるだけで、同じテーマでも説得力がまったく変わるのです。

AIの出力を“そのまま仕上げる”時代は終わりました。

これからはAIを「人間の言葉を増幅させる存在」として扱うことで、代行のスピード・再現性・質のすべてを両立できます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の4つです。

- AIに任せる前に、クライアントの思考構造・語彙・世界観を分析する

- 「骨格=AI」「温度=人間」で役割を分担し、スピードと感情を両立する

- AIに視聴者属性を明示し、文体と語彙の最適化を自動化する

- 人の理解をベースにしたAI運用こそが、最も効率的な代行プロセスになる

AIは“先に使うもの”ではなく、“人を理解した後に使うもの”。この順序を守るだけで、代行は単なる作業から「共創」に進化します。

AIに任せる前に“人を理解する”。これだけで、出力の質は何倍も変わりますね。

AIと人が共に描く、新しい創作の時代へ

AIを“便利な道具”として使う人と、“共創の相棒”として育てる人。

この差が、これからの発信者の成果を大きく分けます。

AIに任せるのではなく、AIと一緒に考える姿勢こそが、あなたの言葉に“人の温度”を取り戻します。

AIで整え、人で磨く繰り返しこそが、最短で最大の結果を生み出すループです。

AIの速度と人の感性が融合したとき、「量」から「質」へ、そして「信頼」へという進化が始まります。

あなたの思考をAIが言語化し、AIの構成力をあなたが研ぎ澄ます。

それが真の“AI活用スキル”です。

今こそ、AIと共に「あなたの言葉で世界を動かす」一歩を踏み出してください。

再生数・登録者数・LINEリスト数300%増!

YouTubeマスターDさんのBrain「再生数・登録者数・LINEリスト数300%増!YouTube台本の教科書 完全版【台本マスター】」では、10年間で圧倒的に多くのジャンル・チャンネルを成功に導いてきた、YouTubeを伸ばすためのステップを解説しています。

- 看護師→台本ライターへ:ゼロから生活可能にした再現ロードマップ

- ニーズリサーチから始める「勝つ台本」設計法

- 台本に必ず入れるべき12の項目・完全テンプレ

- 冒頭の離脱を防ぐサムネ回収・導入設計

- 視聴者の集中力を上げるコミュニケーション3技法

- 爆伸びネタを一瞬で見抜くリサーチ術

- 参考動画の高速要約から台本化までの手順

- 伸びるチャンネル名・コンセプト設計の決め方

- 登録者・リストを爆増させるLINE誘導の最適タイミング

- 丸パクリOK台本テンプレ&台本チェックシート

- 再生回数別に最適化する運営戦略

YouTubeマスターDさんのXでは、失敗しないYouTubeの伸ばし方が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

YouTubeマスターDさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。