Brainメディア運営部です!

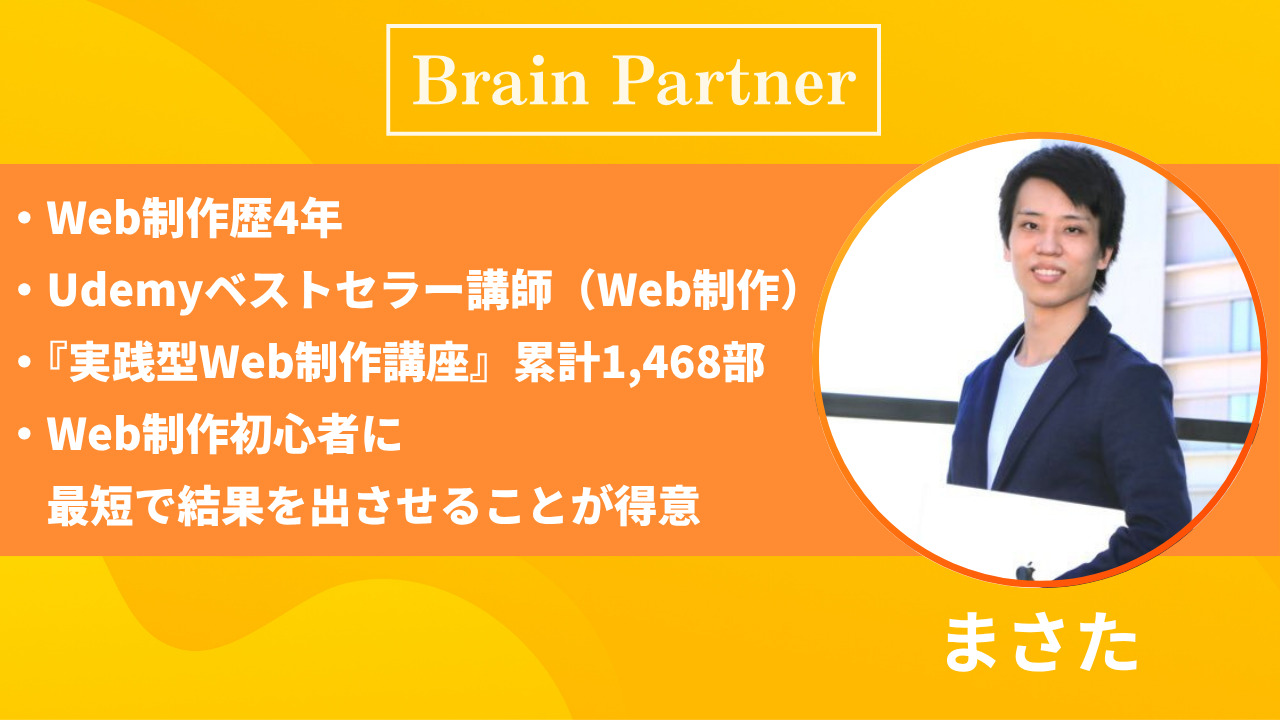

今回の記事では、〝AI活用×Web制作〟の専門家であるまさたさんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

「毎日の案件対応で手一杯。AIを使えば効率化できるのは分かっているけれど、結局どう活用すればいいのか分からない…」

Web制作に携わる方の多くが、こうした悩みを抱えています。

そこで注目したいのが〝GPTs〟です。

GPTsはChatGPTを進化させた機能で、自分専用のオリジナルAIを作れる点に大きな特徴があります。

これにより、複雑なプロンプトを毎回入力する手間を省き、業務の流れに組み込んだ形でAIを活用できるようになります。

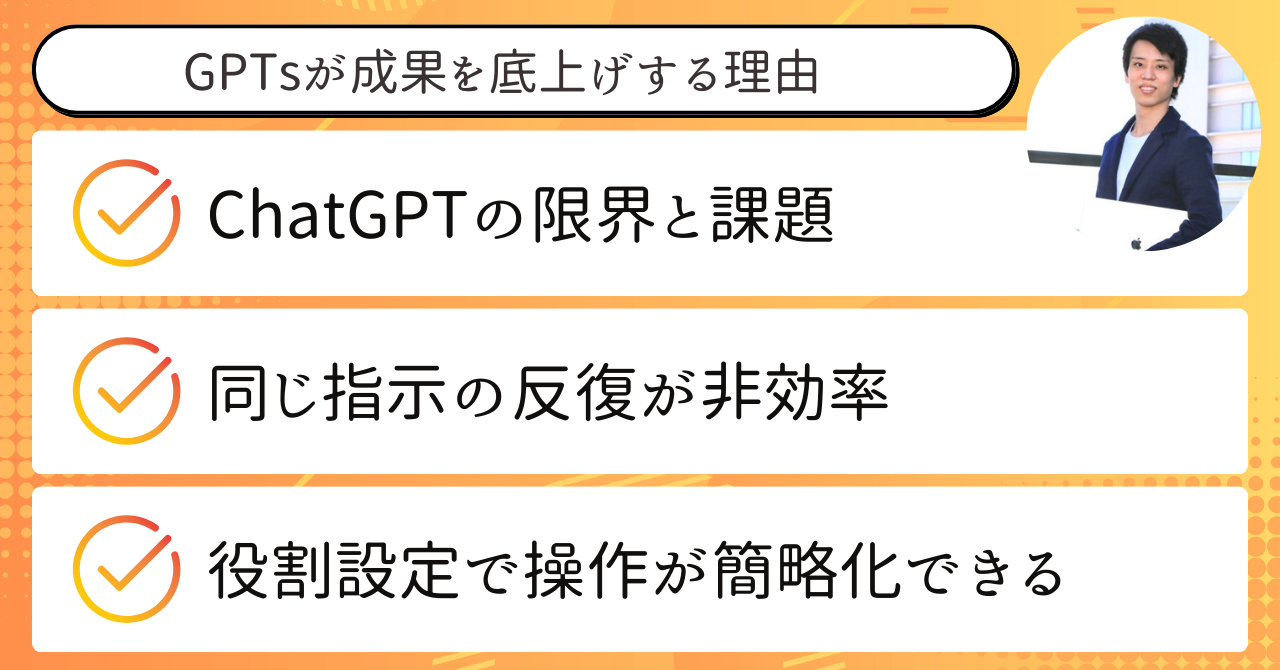

なぜ今GPTsが必要なのか?

その理由はシンプルで、「ChatGPTだけでは限界がある」からです。

たとえばコード生成やリサーチを依頼する際、毎回同じ長い指示を入力するのは非効率です。

さらに、共有性やユーザー体験を考えないと「せっかく作ったAIが誰にも使われない」という事態にも陥ります。

GPTsなら、チームで共有しやすく、誰もが直感的に使える仕組みを整えられます。

実際に、サイト設計やコーディングの自動化、議事録やメール返信の効率化など、具体的な事例で成果を上げる人が増えています。

そして重要なのは、最初から完璧を目指さなくてもいいということです。

まずは小さく始め、改善を重ねることで実務に根付いたGPTsを作ることができます。

この記事では、GPTsの基本的な仕組みから、よくある落とし穴、成果を出すプロンプト設計の型、さらにWeb制作現場での活用事例までを丁寧に解説します。

「AIを使いたいけど難しそう」と感じていた方にこそ、ぜひ最後まで読んでほしい内容です。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

なぜ今「GPTs × Web制作業務」なのか?

Web制作の現場では、案件対応に追われながら新しい知識や技術を学ぶ時間がなかなか取りにくい状況です。

そんな中で注目されているのが、ChatGPTの進化版ともいえる〝GPTs〟です。

GPTsを活用することで、これまで面倒だった繰り返しの指示入力や複雑なプロンプト管理を効率化できるようになりました。

単なる作業時間の短縮にとどまらず、成果そのものを底上げする可能性を秘めているのです。

ここではまず、ChatGPTだけでは解決できない課題に焦点を当て、その上で、GPTsがどのように効率化を実現するのかを整理していきます。

ChatGPTだけでは解決できない課題

ChatGPTは多くのWeb制作者にとって身近なAIツールになりました。

リサーチや文章作成、コードの自動生成など、幅広い作業をこなせるため、導入している方も多いでしょう。

しかし、実際に使い込んでいくといくつかの限界に直面します。

まず、毎回同じプロンプトを入力しなければならない非効率さです。

「役割の指定」「目的の明示」「背景の説明」といった指示を毎度ゼロから書くのは大きな手間となります。

作業が増えるほど、入力の反復が負担となり、効率化どころか逆に遅れを生むことさえあります。

さらに、プロンプトが複雑化することで正しい出力を得るのが難しいという問題もあります。

たとえばコード生成を頼む際、条件を細かく指定しなければ期待通りの結果が得られません。

結果として、何度も修正や再入力を繰り返し、かえって時間を浪費するケースが多発しています。

また、ChatGPT単体ではチームへの共有が難しい点も課題です。

ある個人が工夫したプロンプトを持っていても、それを他のメンバーが簡単に使える形に落とし込む仕組みはありません。

このため、チーム全体の生産性向上につながりにくいのです。

「個人で使える」から「チームで成果を出せる」への進化が求められているのです。

ここまでの内容を整理すると、次のような課題が浮かび上がります。

- プロンプトを毎回入力する非効率さがある

- 複雑な指示は誤出力や再作業を招きやすい

- チームで共有しにくく生産性向上が限定的

これらの課題を解決するには、ChatGPTの延長ではなく、新たな仕組みが必要となります。

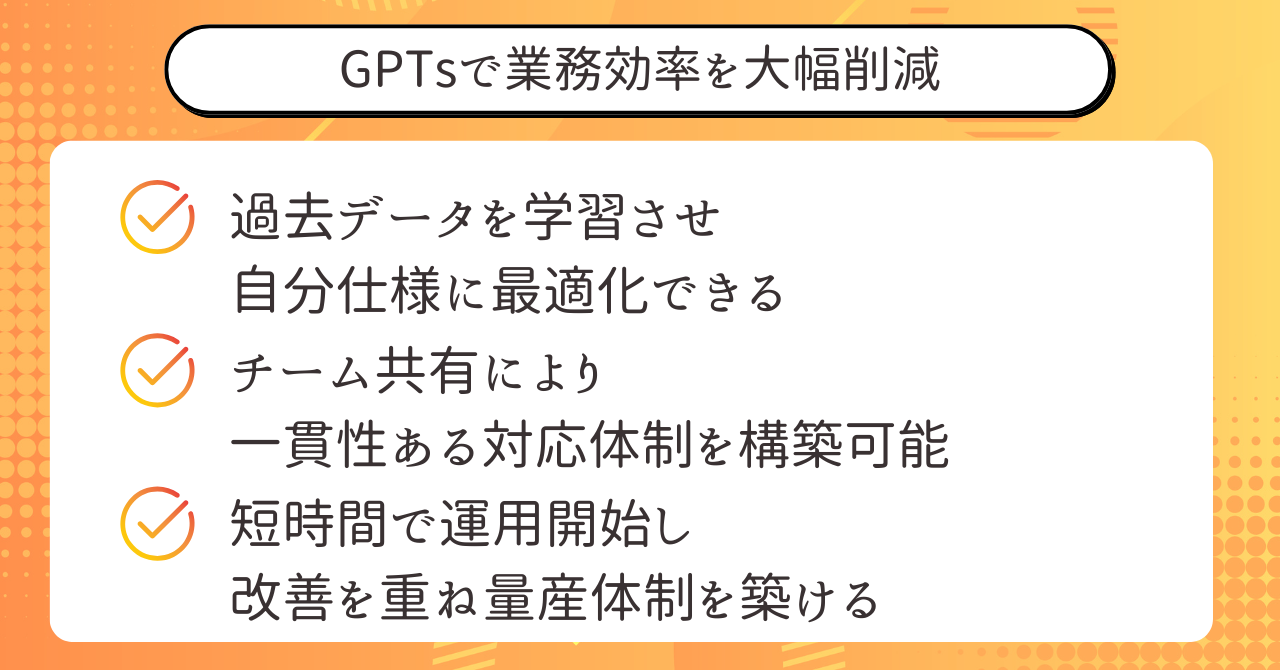

GPTsで生まれる新しい効率化の形

GPTsの最大の特徴は、あらかじめ役割や目的、背景を設定した〝専用AI〟を作れる点にあります。

これにより、毎回複雑なプロンプトを入力する必要がなくなり、ワンクリックで欲しい出力を得られる仕組みを実現できます。

たとえばWeb制作の現場では、「画像をアップロードするだけでコードを生成するAI」や、「見積もりを自動で提示するAI」など、作業に直結するGPTsを用意することで効率化が進みます。

プロンプト入力の負担を削減しつつ、再現性の高いアウトプットを得られる点が大きなメリットです。

さらに、GPTsは定型文や質問のシナリオをボタン一つで呼び出せる仕組みを持っています。

ユーザーは複雑な入力をせずに済むため、直感的に利用できる操作性が得られます。

これは単なる「便利」以上に、チーム全体で統一的な成果を出せる環境づくりに役立ちます。

また、GPTsは共有性にも優れています。

ChatGPT単体では難しかった「チームメンバー全員が同じ設定を利用する」ことが、GPTsでは可能です。

これにより、プロジェクトに新しく参加した人でも、すぐに同じレベルの効率化を享受できます。

個人の工夫をチーム資産に変えられるのが、GPTsを導入する最大の価値と言えるでしょう。

まとめると、GPTsで得られる新しい効率化の形は以下の3つです。

- プロンプトを簡略化し、再現性の高い成果を得られる

- 直感的な操作性でユーザーの負担を減らせる

- チーム共有により全員が同じ成果を享受できる

「ただの便利なAI」から一歩進み、組織全体の生産性を変革する存在。それがGPTsの真価です。

効率化は単に楽をすることではなく、成果を伸ばすための大切な選択肢です。

積極的にGPTsを活用してほしいですね!

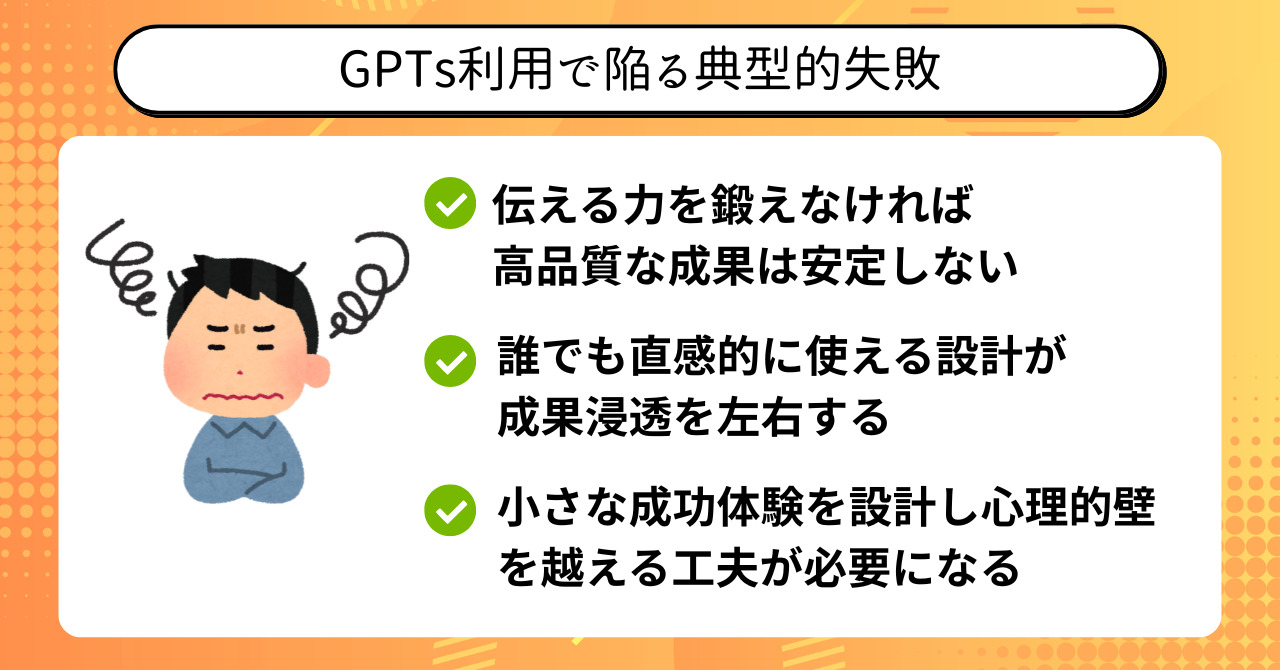

GPTsがうまく使いこなせない3つの落とし穴

便利そうに見えるGPTsですが、誰もが最初からうまく活用できるわけではありません。

実際に現場で見ていると、多くの人が同じようなつまずき方をしています。

共通する失敗パターンを理解しておくことが、効率的な導入の第一歩です。

この落とし穴は、初心者に限らず経験者でも油断するとハマってしまうことがあります。

つまり、知識や経験の量に関わらず、GPTsを効果的に使うためには基本の型を理解しておくことが欠かせません。

反対に言えば、最初からこの落とし穴を意識して設計できる人は、短期間で成果を出しやすいということです。

ここからは、GPTsを正しく使いこなせない原因となる3つの落とし穴を、具体例とともに解説します。

プロンプト設計の基礎知識不足

最も多いのが、プロンプト設計に関する基礎理解が足りないことです。

「とりあえず質問すればAIが答えてくれる」と思ってしまうと、思った通りの結果は返ってきません。

GPTsはあくまで入力に忠実に反応するため、曖昧な指示では期待するアウトプットを得られないのです。

具体的には、役割・目的・背景といった要素を伝えずに利用してしまうケースが目立ちます。

たとえば「LPを作って」とだけ入力しても、ターゲットやゴールを指定しなければ方向性のずれた成果物しか出てきません。

さらに、細かい条件を省略すると、成果物の品質や粒度がバラバラになりやすく、修正作業が逆に増えてしまうのです。

また、初心者が見落としがちなのが出力形式の指定です。

コードを生成したいのか、文章をまとめたいのか、あるいは初心者にも分かる説明が欲しいのか。

こうした条件をきちんと設定しないと、再現性の低いアウトプットになってしまうのです。

たとえば「初心者にも分かりやすく説明して」と加えるだけで、返ってくる内容のわかりやすさが格段に変わります。

同じく「コードはHTMLとCSSで」と指定するだけで、不要な情報を省いた効率的な出力が得られるのです。

プロンプト設計の基礎不足が招く主な問題は以下のとおりです。

- 曖昧な指示で不正確な結果が返ってくる

- 出力が毎回ばらつき、再現性が低くなる

- 目的に合わない成果物を受け取ってしまう

「AIに任せる前に、伝える力を磨く」、これがGPTsを活用するうえで最初に越えるべき壁です。

ユーザー視点を欠いた設計ミス

次によくあるのが、ユーザー体験を考慮せずにGPTsを設計してしまうことです。

作り手の都合だけでプロンプトを組むと、「わかりにくい」「手間が多い」と感じられ、用意したGPTsが使われないことも少なくありません。

たとえば質問の仕方が複雑すぎたり、回答手順が長すぎるケースがあります。

直感的に操作できなければ、便利さよりもストレスが大きくなるのです。

一方で、「ボタン一つで定型文を入力できる仕組み」を設けるだけでも使いやすさは大きく向上します。

質問に選択肢や例文を用意するのも効果的です。

また、GPTsをチームで共有する場面では、「誰でも同じように使える」設計が必須です。

共有後に利用者が増えたときこそ、ユーザー体験の差が成果に直結します。

ユーザー視点を欠いた設計の問題は以下の通りです。

- 質問や操作が複雑で利用が続かない

- 回答のハードルが高く、成果物にムラが出る

- チームで共有しても浸透せず形骸化する

「自分が使える」ではなく「誰が使っても使いやすい」を意識して設計できるかどうかが、GPTs活用の成否を分けます。

チーム共有・浸透が進まない理由

最後の落とし穴は、チーム全体にGPTsを浸透させられないことです。

個人では便利に使えても、チームに共有した途端「使いにくい」「よく分からない」と感じられ、利用が広がらないケースが多くあります。

その最大の要因は、共有後の運用設計が不足していることです。

どんなに優れたGPTsでも、説明やマニュアルがなければ多くの人は手を止めてしまいます。

「触れば分かるだろう」と思って作られたツールは現場で敬遠されやすいのです。

また、GPTsの目的や役割がチーム内で統一されていないことも問題です。

誰かは業務効率化を目的に、別の人は情報収集を目的に使うなど、使い方がバラバラでは成果も安定しません。

利用目的を明文化し、共通認識を持たせることが不可欠です。

さらに、導入時の負担感も無視できません。

人は新しい仕組みに抵抗を持ちやすく、特に忙しい現場では「今まで通りのやり方でいい」と考えてしまいます。

この心理的な壁を越えるには、すぐにメリットを実感できる小さな成功体験を用意することが有効です。

まとめると、チーム共有・浸透が進まない理由は次のとおりです。

- 運用設計やマニュアル不足で定着しない

- 目的や役割が曖昧で使い方が統一されない

- 導入の負担感が大きく、利用が後回しにされる

チームに広げるときは「誰でも迷わず使える」環境を作ることが、GPTs活用の成功を左右します。

チームで使うときは、誰でも迷わず利用できる仕組みを整えることが大切です。

小さな工夫が、大きな浸透と成果につながりますよ!

Web制作において「指示出し」や「業務マニュアル化」に悩んでいる人に最適な記事です。

GPTとマニュアルを組み合わせて効率化する具体策が示されており、指示ミスや品質のばらつきを減らしたい方はぜひお読みください。

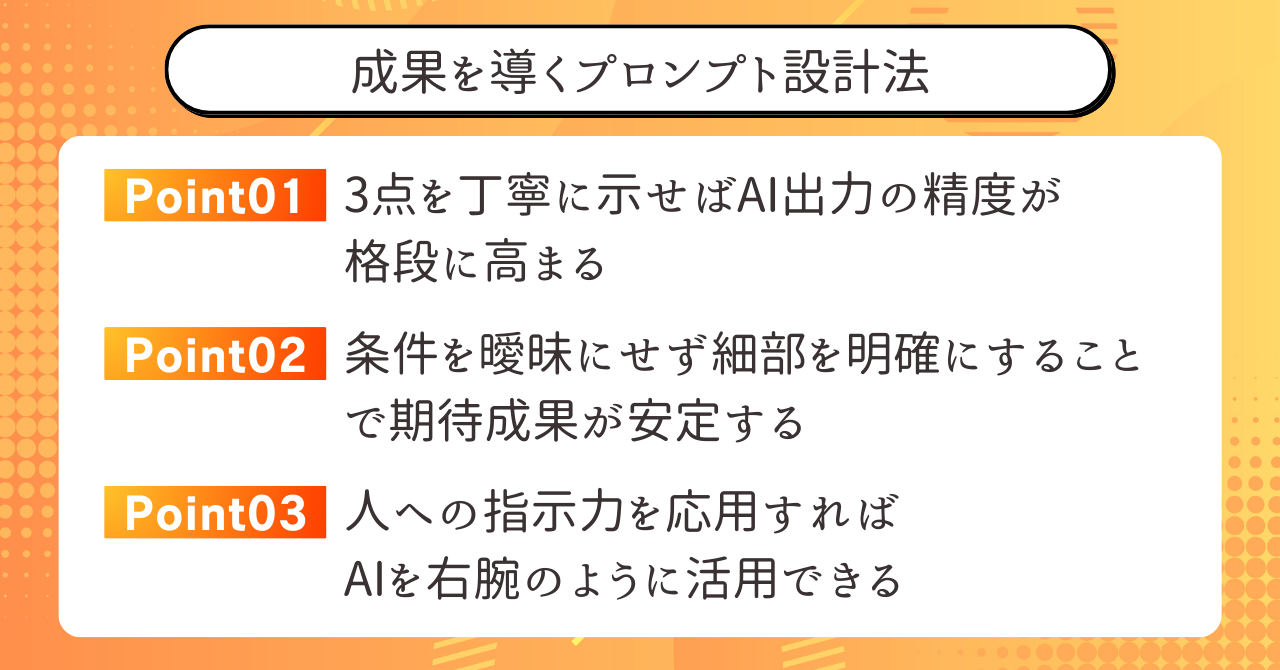

成果を出すプロンプト設計の型とは?

AIを効果的に使うには、ただ思いついた質問を投げかけるだけでは不十分です。

成果を出すためのプロンプト設計には、一定の型が存在します。

その型を理解していないと、せっかくのGPTsも思った通りに動かず、効率化どころかストレスになりかねません。

反対に言えば、この型を押さえることでAIを自分の「右腕」として使いこなすことが可能になります。

ポイントは、役割・目的・背景をきちんと定義して伝えることです。

この基本をおろそかにしないことが、AIとのやり取りを精度の高いものに変えていきます。

ここからは、具体的にどうプロンプトを設計すべきかを掘り下げていきましょう。

役割・目的・背景を明確に定義する

AIにタスクを任せるとき、まず大事なのは、役割・目的・背景の3点セットを明確にすることです。

これにより、AIの出力があなたの望むものに近づきます。

「役割」を明示する

たとえば「あなたは世界的に有名なWeb制作者です」と指示するだけで、AIがどんな視点を持って回答すべきかが明確になります。

「目的」を伝える

「ランディングページの構成を作ってほしい」や「初心者でも分かるようにコードを書いてほしい」といった具体的なゴールを伝えましょう。

重要なのが「背景」

なぜその作業をする必要があるのか、どんな前提条件があるのかを添えることで、回答の精度がぐっと高まります。

たとえばWeb制作のプロンプトを作る場合は、次のとおり定義します。

- 役割:「あなたは有名なWeb制作者です」

- 目的:「美容系LPの設計です」

- 背景:「20代女性をターゲットにした新商品キャンペーンです」

このように明確にすることで、AIの出力は一気に的確なものに近づきます。

この3つを省略すると、AIは曖昧な答えしか出せず、修正の手間が増えることになります。

一方で、最初から丁寧に役割・目的・背景を設定しておけば、AIが生成する内容の精度は格段に向上します。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 役割を定義することで、AIの視点と専門性を設定できる

- 目的を示すことで、回答のゴールを明確化できる

- 背景を加えることで、文脈を理解した精度の高い出力が得られる

AIに正確なタスクを遂行させるためには、この「役割・目的・背景」の3本柱を外さないことが最大のカギになります。

成果に直結する出力条件の指定方法

プロンプトの設計で忘れがちなのが、出力形式や条件を具体的に指定することです。

AIは優秀ですが、条件がなければ自由度が高すぎて、成果に直結しない曖昧な答えを返してしまいます。

たとえばWeb制作では「コードを提示してください」と書くだけでは不十分です。

「HTMLとCSSを分けて提示してください」や「コードはコピーしやすいフォーマットで出力してください」と指定することで、初めて使えるレベルの成果物が返ってきます。

さらにライティングであれば「初心者でも分かるように」「専門用語には注釈をつけて」「文字数は500字程度」と条件を加えることで、目的に沿った文章が得られます。

条件を細かく提示するほど、期待に近い成果物が手に入りやすいのです。

また、出力条件を指定する際は「誰が読むか」を意識すると精度がさらに上がります。

「中学生にも理解できるように」や「経営者向けに要点だけを簡潔に」と指示することで、相手に最適化されたアウトプットが得られます。

加えて、制約条件を加えることも効果的です。

「300字以内で」「3つの箇条書きで」「図解イメージを含めて」といった制約を入れることで、より実用的な成果を引き出せます。

このように、出力条件を細かく指定することは、AIをただの回答マシンから、成果に直結するパートナーへと進化させる鍵なのです。

- 出力形式(コード・文章・リスト)を明示する

- 対象読者を指定して理解度を調整する

- 文字数・形式などの制約条件を付与する

- 成果物の利用シーンを前提に条件を加える

「条件を曖昧にしないこと」こそ、AI活用の成功を分ける分岐点だと言えます。

人に指示する力がAI活用力に変わる

AIを上手に活用できる人の多くは、人に指示を出す経験を持っています。

特にマネジメント経験やチームリーダーの経験がある人は、AIに対しても自然に的確な指示を与えることができます。

AIも人と同じく「役割」「目的」「背景」「条件」を示されることで動きやすくなるからです。

人材育成やタスク管理で培ったスキルが、そのままAIへのプロンプト設計力に転換されるのです。

一方で、人に仕事を任せるのが苦手な人は、AIに対しても曖昧な指示しか出せず、満足のいく成果が得られない傾向があります。

AIは「完璧に意図を汲み取る存在」ではなく、「正しく導けば力を発揮する存在」です。

つまり、AI活用力とは新しいスキルではなく、すでに多くの人が持っている「伝え方の力」を応用するだけで高められるのです。

また、AIへの修正依頼も人へのフィードバックと同じです。

「もっとわかりやすく」「別の表現で」「この条件を追加して」と細かく伝えることで、AIは期待に近い成果を返してくれます。

結果として、人材マネジメントとAI活用は地続きのスキルであり、両方を磨くことで仕事全体の質も大きく向上します。

- AIも人と同じく「役割・目的・背景」を与えると動きやすい

- マネジメント経験はAI活用に直結するスキルになる

- 指示が曖昧だと成果物も曖昧になる

- 修正依頼はフィードバックと同じ感覚で伝える

AIを活かす鍵は「上手にお願いできる力」にあると言えるでしょう。

AIは人と同じで、伝え方ひとつで結果が大きく変わります。

上手にお願いする力を磨けば、成果も自然とついてきますよ!

発信/業務メール/企画書など文章関連のあらゆる場面でChatGPTを活用する方法を網羅。

コミュニケーション品質を保ちながら作業時間を削る術が詰まっており、ディレクターとしての定型的・反復的タスクの効率改善に役立ちます。

【事例①】サイト構成・ページ設計をGPTsで自動化する方法

Web制作の現場では、限られた時間の中で効率的にサイト構成やページ設計を仕上げることが求められます。

しかし、手作業でリサーチや構成案をまとめていると、膨大な時間がかかりがちです。

そこで活躍するのがGPTsです。

特にサイト構成やページ設計の初期段階においては、AIを活用することで調査からワイヤーフレーム生成、さらにコーディング支援までを一気通貫で進められるようになります。

人間が担っていたリサーチやアイデア出しをAIに任せることで、制作者は本当に必要な部分に集中できるのです。

この章では、競合リサーチ・ワイヤーフレーム生成・コーディング自動化という3つのステップに分けて、GPTsを活用した実践的な方法を解説していきます。

競合リサーチで戦略を立てる

新しい業界や未経験の業種のサイトを制作する際、まず必要となるのが競合リサーチです。

従来であれば、制作者自身が手作業で競合サイトを調査し、特徴をまとめる必要がありました。

しかしGPTsを活用すれば圧倒的に効率化できます。

〝ディープリサーチ〟機能を通じて、数分で競合の強みやユーザーのインサイトを分析することが可能になります。

例えば化粧品業界のランディングページを調べる場合でも、AIに「売れているLPの特徴を抽出してください」と指示するだけで、数十サイト分の情報を整理して提示してくれるのです。

また、クライアントが既に把握している競合情報を入力し、追加の分析を依頼することで、より戦略的で的確な方向性を打ち出すことができます。

こうしたプロセスを経ることで、制作者は短時間で精度の高いリサーチ結果を得られ、クライアントへの提案内容に説得力を持たせることができます。

ここまでの内容を整理すると、次のポイントが重要です。

- GPTsのディープリサーチで効率的に競合分析できる

- クライアント提供の情報も活用し、分析の精度を高める

- 従来の手作業に比べて大幅に時間を短縮できる

競合リサーチをAIに任せることで、制作者は戦略立案やクリエイティブな作業に集中できるようになるのです。

リサーチ結果からワイヤーフレームを生成

競合調査で得た情報をもとに、次に行うのがワイヤーフレームの設計です。

従来はホワイトボードやスケッチ、パワーポイントなどを使ってゼロから構成を考える必要がありましたが、GPTsを利用することで初期案を自動生成できます。

例えば「あなたは経験豊富なWebディレクターです」と役割を与え、「競合調査をもとに化粧品LPの構成を作ってください」と依頼すると、ファーストビュー・問題提起・解決策提示・CTAといった基本の流れを盛り込んだ案を提案してくれます。

リサーチ結果を前提に生成することで、机上の空論ではなく実際に成果につながりやすい構成になるのが大きな利点です。

さらに、提示されたワイヤーフレームを基に、「よりシンプルに」「画像を多めに」「説明を短く」と修正依頼を繰り返すことで、クライアントの要望に即した形にブラッシュアップできます。

このプロセスを踏めば、設計段階から具体的なイメージを共有しやすくなり、認識のズレを大幅に減らすことが可能です。

また、必要に応じてClaude Codeなど、UIやビジュアル設計に強いAIツールと組み合わせれば、さらに高精度なアウトプットを得られます。

ここでのポイントを整理すると以下のとおりです。

- リサーチ結果を前提にしたワイヤーフレーム生成で成果に直結する

- 修正依頼を繰り返すことで仕様に最適化できる

- 早期段階で視覚的に共有することで認識のズレを防げる

AIを設計の補助輪として使うことで、スピードと精度の両方を確保できるのです。

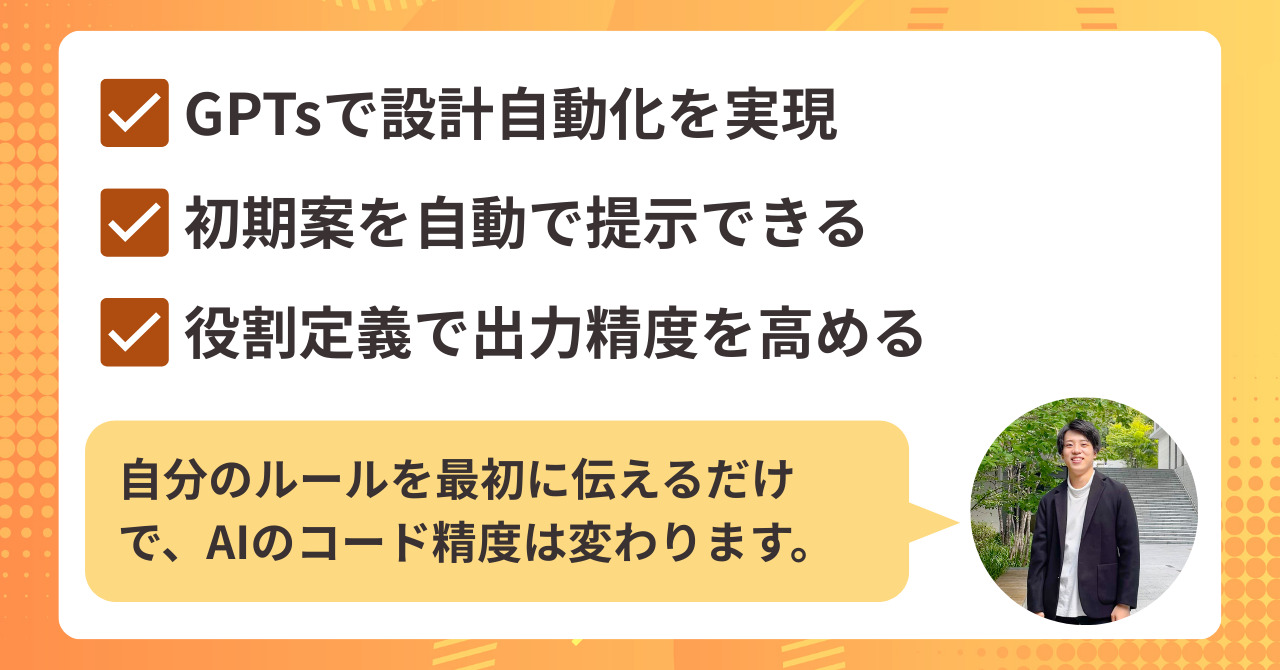

自分仕様に合わせたコーディング自動化

リサーチやワイヤーフレームの設計を終えたら、次のステップはコーディングの自動化です。

GPTsを使えば、単なるサンプルコードを生成するだけでなく、自分の書き方やルールに沿ったコードを出力させることが可能です。

そのためには、最初に「あなたはHTMLとCSSを扱うコーダーです」と役割を定義し、自分の好みや習慣を細かく伝えておく必要があります。

例えば「余白は左に統一する」「単位はpxではなくremを使う」「テキストは中央寄せではなく左揃え」といった具体的なルールを提示することで、出力されるコードの再現度が格段に高まります。

また、自分の過去コードを読み込ませ、傾向を分析させる方法も有効です。これにより、自分のスタイルを反映したプロンプトを作成でき、修正の手間が大きく減ります。

さらに、alt属性(代替テキスト)の付与やアクセシビリティ対応など、一般的に推奨されている要素もあわせて盛り込むことで、品質と実用性を両立できます。

言語化が苦手な人でも、AIに「一般的なベストプラクティスを調べて反映して」と依頼することで、自分仕様をスムーズに固められます。

ここで押さえるべきポイントは次のとおりです。

- 役割定義と具体的なルール提示で精度の高いコードを生成できる

- 過去コードを分析させることで自分仕様のプロンプトを構築できる

- アクセシビリティや代替テキストも取り入れて品質を高める

自分のコーディングスタイルをAIに覚えさせることが、自動化の効果を最大化する近道です。

自分のルールを最初に伝えるだけで、AIのコード精度は驚くほど変わります。

習慣を共有することが一番の近道ですよ!

【事例②】Webディレクション業務を効率化するGPTs活用術

Webディレクション業務は、調整や管理が中心となるため膨大な時間を奪われやすい領域です。

そこでGPTsを活用すると、議事録作成やメール返信などの細かい作業を効率化でき、より本質的な業務に集中できます。

実際に数百時間の業務を抱えていた人が、GPTs導入後に50〜100時間削減に成功した例もあります。

議事録作成やメール返信の自動化

会議の議事録やクライアント対応のメール返信は欠かせませんが、非常に時間がかかります。

GPTsを使えば、Zoomなどの文字起こしから自動議事録を生成し、要点を整理して共有できます。

メールも条件を指定することで、自然で丁寧な文章をスピーディに作成可能です。

返信トーンを「柔らかく」「誠実に」など細かく設定できる点が強みです。

これにより時間短縮だけでなく、コミュニケーション品質も安定します。

さらに単純作業から解放され、判断や調整に時間を回せるようになります。

最初から任せきりにせず、過去の議事録やメールを学習させれば、自分仕様の文章生成が可能です。

ここまでの内容を整理すると次のとおりです。

- 議事録は自動生成で要点整理まで可能

- メールは条件指定で一貫した文章を生成

- 単純作業を削減し判断業務に集中できる

- 過去データで自分仕様の出力に調整可能

議事録とメールの自動化は、効率化と質の向上を両立させる第一歩です。

クライアント対応をスムーズにする方法

クライアント対応は、案件継続や信頼構築に直結する重要な業務です。

しかし、要求が多岐にわたり、柔軟かつ迅速な対応が求められるため、ディレクターにとって大きな負担となりがちです。

GPTsを導入すれば、クライアントからの問い合わせを定型フォーマットに沿って整理し、回答の下書きを自動生成できます。

これにより「納期の調整」「仕様変更の相談」なども、一貫したトーンと適切な根拠をもって返信できるようになります。

断りづらい依頼でも〝継続関係を重視した柔らかい言い回し〟を自動で作成できるため、心理的負担が軽減されるのも大きな利点です。

また、過去のやり取りをGPTsに学習させれば、相手ごとの文体やニュアンスを反映したカスタマイズも可能です。

これにより、対応のスピードが上がるだけでなく、関係性を損なわないやり取りが継続的に行えます。

さらに、チームでGPTsを共有すれば、複数のメンバーが同じルール・トーンでクライアントに対応でき、組織全体の一貫性も強化されます。

まとめると、クライアント対応をスムーズにするポイントは以下のとおりです。

- 問い合わせ内容を定型フォーマットで整理し、下書きを自動生成する

- 断りの依頼も柔らかいトーンで返答できる仕組みを持つ

- 過去のやり取りを学習させ、相手ごとに最適化された文面を作る

- チームで共有し、一貫した対応を実現する

こうした活用により、クライアント対応はスピード・品質・一貫性を兼ね備えたものへと進化します。

10分で構築できる実用的GPTs

GPTsの大きな魅力の一つは、短時間で実務に使えるツールを構築できる手軽さにあります。

特にWebディレクション業務では、数行のプロンプトを用意するだけで「議事録整理」「メール返信」「見積り生成」などのタスクに活用できます。

例えば「Zoomの文字起こしを議事録形式に整えてほしい」という要件を入力するだけで、10分程度で専用GPTsが完成します。

この即効性により、実務を止めずに導入できる点は、忙しいディレクターにとって大きな強みです。

さらに「JavaScriptのエラー解決を提案してほしい」「返信メールを柔らかい表現に直してほしい」など、シンプルなリクエストを追加するだけで新しいGPTsを量産できます。

プロンプトを自作するのが難しい場合でも、ChatGPTにプロンプト設計自体を依頼すれば、自動で構築が進むため学習コストも大幅に削減できます。

この方法なら、誰でも10分以内で自分仕様のツールを持つことが可能です。

まとめると、短時間で実用的なGPTsを作るコツは以下のとおりです。

- 要件をシンプルに伝える(議事録整理・返信生成など)

- 追加機能は小分けにし、必要に応じてプロンプトを増やす

- プロンプト設計はAI自身に依頼し、自動生成を活用する

- 10分以内で運用できる形を優先し、改善は後から行う

こうしたステップを踏むことで、スピード感を保ちながら実用的なGPTsを次々と生み出せる環境が整います。

実務に直結するGPTsは完璧を目指すより、まず10分で形にすることが成功への近道ですよ!

Web制作やコーディングでAIをどう取り入れるか、「NG例」や「実践ステップ」が具体的に述べられており、議事録・メール返信のテンプレ作成など細かい作業の効率化に直結するノウハウが得られます。

明日から使えるGPTsテンプレート&活用のすすめ

ここまで紹介してきた事例を踏まえると、GPTsは大がかりな準備をしなくても「すぐに試せる実用ツール」として導入できることが分かります。

特に忙しい制作者やディレクターにとっては、時間をかけすぎずに成果を体感できることが大切です。

この章では、明日からでも活用できるシンプルなテンプレートの考え方と、効果を最大化するための姿勢を解説します。

ポイントは〝最小構成で即運用し、学びながら磨く〟ことです。

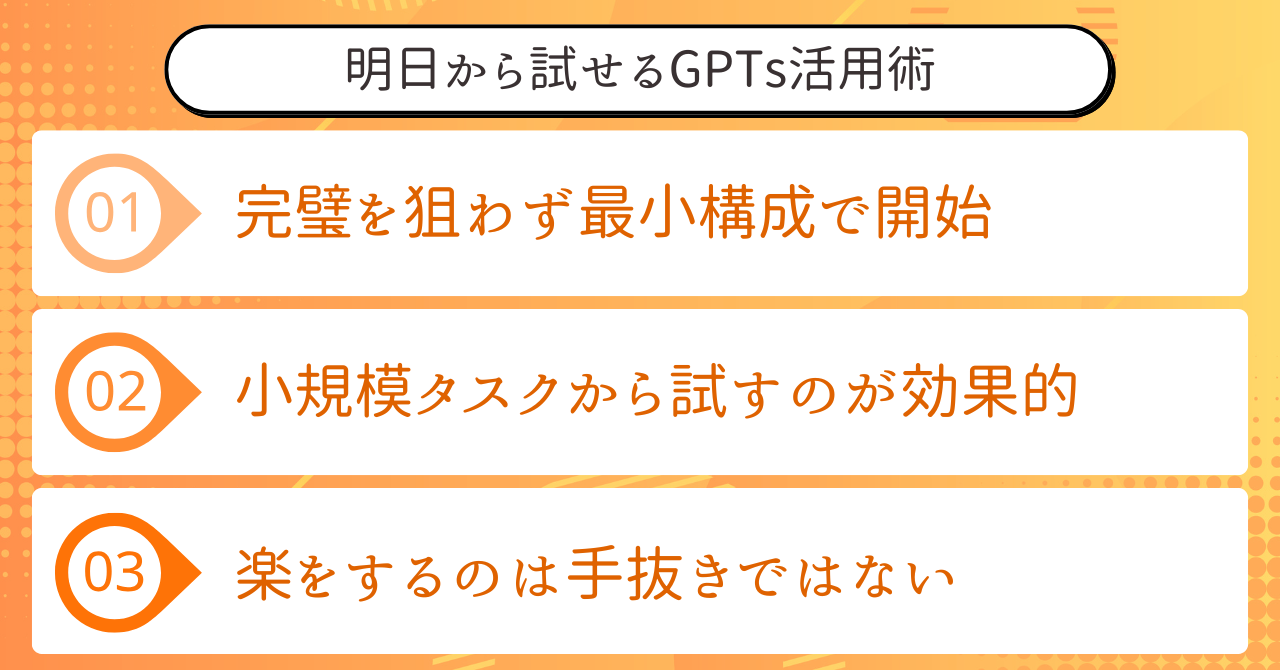

必要最小限の要素を揃えるだけで十分

GPTsを活用する際に多くの人が陥るのは、「最初から完璧なプロンプト設計をしなければならない」という思い込みです。

この考え方に縛られると、準備ばかりに時間を取られて実際の活用に進めなくなります。

結果的に効果を実感できないまま挫折してしまうケースが非常に多いのです。

しかし実際には、必要最小限の要素が揃っていればAIは十分に機能します。

特に重要なのは、役割・目的・背景情報の3つです。

これを明示するだけで、AIは自分の立場やゴールを理解し、具体的なアウトプットを返してくれるようになります。

つまり、最初から複雑な条件やフォーマットを整える必要はなく、最低限の設計で動かしながら改善を重ねていく姿勢が成果につながります。

このアプローチは、時間が限られた現場や学習の初期段階において特に有効です。

ここで押さえておきたいポイントは次の3つです。

- 完璧なプロンプトを目指すのではなく、最小限の要素でまず試してみることが重要

- 役割・目的・背景を明確にするだけで、AIは方向性を理解して十分な成果を出す

- 走りながら改善を積み重ねる方が、短期間で実用レベルに到達しやすい

立ち止まって考え込むのではなく、必要最低限の設計で実行し、改善サイクルを回すことが長期的な成果につながります。

小さく始めて改善を積み重ねる姿勢

GPTsを効果的に活用するために大切なのは、最初から大規模で完成度の高い仕組みを作ろうとしないことです。

多くの人が「一度で完璧な成果を得よう」と考えてしまいますが、その結果として時間や労力をかけすぎて途中で諦めてしまうケースも少なくありません。

実際の現場では、小さな成功体験を積み重ねて改善していくことが成果への近道です。

例えば、最初は簡単な定型文生成や議事録要約といったシンプルなタスクから始め、そこから徐々にプロンプトを調整し、使い勝手を高めていくのが理想的です。

また、失敗したとしてもそれは「改善点の発見」であり、改善サイクルを回すことで確実にレベルアップしていきます。

重要なのは、一度で完成形を目指すのではなく、試行錯誤を繰り返しながら自然に精度を高めていく姿勢です。

GPTs活用は「小さく始めて大きく育てる」アプローチが最も効果的なのです。

ここで意識したいポイントは次の3つです。

- まずは小規模なタスクから始め、実際に動かしてみることが大切

- 失敗や不十分な結果も改善材料と捉え、次につなげる姿勢が必要

- 改善を重ねることで自然と実用レベルに近づき、自信と応用力が育つ

実務に即した形で繰り返し改善していくことこそ、継続的な成果につながります。

楽をして成果を出すための思考法

AI活用において誤解されがちなのが、「楽をする=手を抜く」という考え方です。

しかし本質的には、AIを使って無駄な作業を削減し、その分を創造的な業務や付加価値の高い活動に回すことこそが正しいアプローチです。

特にGPTsは、煩雑な処理や繰り返し作業を高速かつ正確に代替してくれる存在です。

メール返信、議事録整理、コード生成といった領域では、AIに任せるだけで数十分の作業を数分に短縮できます。

こうした効率化は、ただ「楽をする」だけでなく、限られたリソースを成果に直結する活動へ振り分ける戦略と言えます。

AI活用はサボることではなく、働き方を賢く進化させることに直結します。

また、成果を出す人は「AIに任せてはいけない」という固定観念を持ちません。

むしろ、どこまで任せるか・どこから自分で判断するかを明確に線引きし、AIを「補佐役」として活用します。

これにより、作業量を減らしながらも質の高いアウトプットを維持することができます。

つまり、楽をすることは怠慢ではなく効率的に成果を伸ばすための前向きな戦略なのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 「楽をする=手抜き」ではなく、時間の再配分であると捉える

- 繰り返し作業をAIに任せることで、集中力を重要業務に回せる

- AIを補助輪として使い、自分の判断や強みを活かす形で組み合わせる

AI時代において、この発想の転換こそが成功へのカギとなります。

AIは敵ではなく仲間です。

楽をすることに罪悪感を持たず、成果につなげる工夫を楽しんでくださいね!

まとめ|AIを味方に付けて効率的に成果を伸ばそう!

この記事を通じて、GPTsをWeb制作に活用する具体的な方法と可能性を整理してきました。

ポイントはシンプルです。

「ChatGPTでは難しい複雑な作業も、GPTsなら仕組み化して解決できる」ということ。

そして、プロンプト設計やユーザー体験、チームでの共有を意識するだけで、業務に直結する成果を手にできる点です。

実務事例からも分かるように、サイト設計やコーディングはもちろん、議事録やメール対応など日常業務の効率化にもGPTsは大きな効果を発揮します。

これは単なる時短ではなく、「空いた時間を価値の高い活動に回せる」という本質的な変化をもたらします。

大切なのは、最初から完璧を狙わず「小さく始めて改善する」姿勢を持つことです。

そうすることで自然と自分に最適なGPTsが形になり、成果に直結する使い方が見えてきます。

AIを味方につければ、効率化と成長の両立が可能です。

今日から一歩踏み出し、自分の業務に合ったGPTsを試してみてください。

それが未来の働き方をより豊かにする第一歩となります。

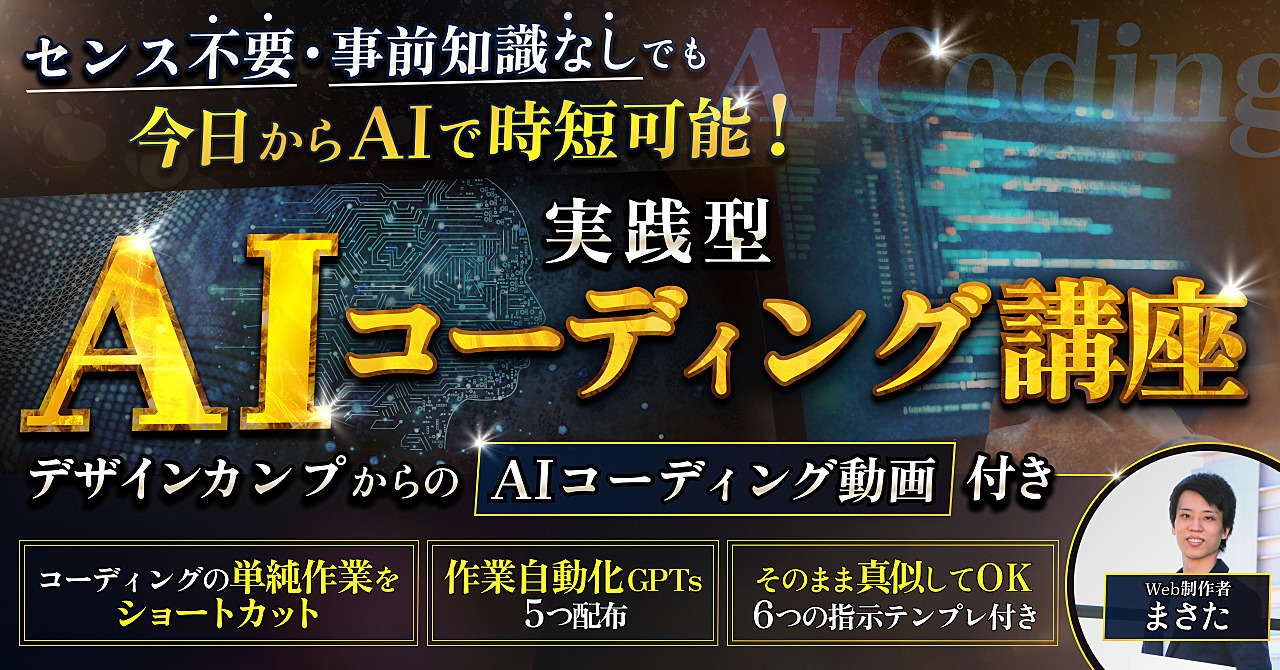

【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座

まさたさんのBrain「【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座」では、センス不要、事前知識なしでも実務で使えるAIスキルを身に付けるためのノウハウが詰まっています。

- コーディングの〝面倒〟をAIに丸投げする方法

- AIスキルは“自動化・仕組み化”の究極スキルだった

- タイピング最下位でも3倍速で納品できた方法

- 「質問が怖い…」から解放されるAI活用の秘密

- ChatGPTでエラー解決が一瞬になる仕組みとは

- コードストック不要|忙しい人がAIで時短できる理由

- コーディングがAI外注で終わる時代|どう使えばいい?

- 知らないと損する“AIコーディング”時代の生き方とは

まさたさんのXでは、AI×WEB制作の基礎が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

まさたさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。