Brainメディア運営部です!

今回は、AI時代の新しい価値基準を提唱しながら、

3兆円ビジョンと世界平和を本気で掲げる若き起業家、

みかみさんにご協力いただきました!

まずは、みかみさんのプロフィールをご紹介します。

今回の記事では、生成AIを実務に導入している企業の事例をもとに、

〝AIが組織の成長をどこまで加速させられるのか〟を解説していきます。

「AIってすごいらしいけど、うちの業務に本当に役立つの?」

そんな疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。

実際、AIを取り入れること自体は難しくなくても、

“何をどう使えば成果につながるのか”が分からずに止まってしまうケースは非常に多いのです。

しかし、本当にAIを使いこなしている企業では状況がまったく違います。

単なる効率化にとどまらず、

組織運営・社員教育・新規事業の推進までAIが深く関与し、成果を出しているのです。

たとえば、ある企業では「チームベースAI」を導入することで、

〝経営戦略の確認からKPIの設計までAIが参謀役を担う〟体制を実現しました。

また、日常業務をアシストする「ToDoアプリ」や、社員研修を変革する「サクセスラーニング」なども導入し、

現場の社員が〝迷わず行動できる仕組み〟を確立しています。

その結果、経営者は戦略判断に集中でき、社員は短期間で成果を出すサイクルに入れるようになったのです。

つまりAIは、単なる自動化ツールではなく、〝組織を進化させるパートナー〟になりつつあるということです。

本記事では、「なぜAIが経営に必須となるのか」から始まり、

具体的にどんなツールがどう活用されているのかを丁寧に解説していきます。

AI導入を検討している方はもちろん、すでに使っているけれど成果を感じられていない方にも役立つ内容です。

目次

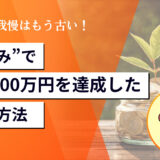

なぜ生成AIが企業経営の必須インフラになったのか

ここ数年、生成AIは単なるテクノロジーの話題にとどまらず、企業経営の根幹にまで入り込みつつあります。

特に先進的な企業では、すでに〝AIなしでは業務が成り立たない〟というレベルに到達しています。

その理由は、AIが効率化以上の役割を果たし、経営判断や人材育成にまで影響を与えているからです。

これまで「人間の知識と経験」でしか行えなかった領域を、AIが補完し始めている現実があります。

この記事では、なぜAIが経営のインフラになりつつあるのかを、具体的な事例を通して見ていきます。

〝AIなしでは考えられない〟と言い切れる理由

ある企業では、組織全体がAIを活用することで、経営スピードが飛躍的に高まりました。

経営者がAIに「次の戦略の方向性」を相談すると、AIは即座に現在のKPIや市場状況を踏まえた提案を返してくれます。

人間の会議で数時間かかる議論が、AIとの対話ではわずか数分で整理されるのです。

このスピードと精度が、AIを「なくてはならない存在」に変えています。

さらに、AIは〝経営者の参謀〟としてだけでなく、社員一人ひとりの仕事の進め方にも影響を与えています。

具体的には、社員が業務の優先順位をAIに相談し、最適な進め方をリアルタイムで導き出すケースです。

このように、経営層から現場までAIが入り込むことで、〝組織全体の思考スピード〟が変わるのです。

ここで重要なのは、単なる便利ツールではなく、経営と現場の間をつなぐ〝組織インフラ〟として機能している点です。

これにより、社員が自律的に行動し、経営層は戦略判断に集中できる環境が整います。

一度、この形に慣れてしまうと「AIなしの経営」が考えられなくなるのは自然な流れでしょう。

- AIは効率化だけでなく、経営判断や社員教育にも活用されている

- 組織全体の思考スピードを加速させる仕組みになっている

- 経営層と現場をつなぐ〝インフラ〟として機能する

AIは単なるサポートではなく、企業そのものを動かす基盤に進化しつつあるのです。

現場社員が感じるAI活用のリアル

生成AIの導入は経営層だけでなく、現場社員の働き方にも大きな変化をもたらしています。

実際にAIを日常的に活用している社員からは、〝迷わずに行動できるようになった〟という声が多く聞かれます。

たとえば、営業担当がクライアント対応に迷った際、AIに状況を入力すると、過去の事例やベストプラクティスを踏まえた提案が即座に返ってきます。

従来なら上司に相談していたことが、AIによってその場で解決できるようになったのです。

これは単なる効率化ではなく、社員の判断力そのものを支援する仕組みといえます。

また、マーケティング部門ではAIがキャンペーンの進行を逐一チェックし、改善点を提案してくれます。

その結果、担当者は細かな分析に時間を割かず、戦略的な意思決定に集中できるようになりました。

一方で、現場社員が最初に抱くのは「本当に使いこなせるのか」という不安です。

しかし、AIが提供するのは専門知識ではなく、〝次に何をすればよいか〟という具体的な行動指針。

このため、スキルレベルに関わらず誰でもすぐに成果を出しやすいのです。

現場社員にとって、AIは「新しいツール」ではなく「共に働くパートナー」として受け入れられ始めています。

実際に社員からは「AIがいるから安心して挑戦できる」という声も上がっています。

心理的な支えとなる存在こそ、現場でAIが信頼される理由なのです。

こうした日々の積み重ねが、組織全体の成果へと直結していきます。

- AIは「次に何をすべきか」を明確にしてくれる

- 社員の不安を減らし、自律的な挑戦を後押しする

- 現場でAIが共働者として信頼され始めている

AIの活用は数字の改善だけでなく、社員の心の在り方にまで影響を与えているのです。

導入によって企業文化はどう変わるのか

生成AIを導入した企業では、目に見える成果だけでなく、企業文化そのものが変化しています。

従来は上司からのトップダウンで業務が進むケースが多かった組織でも、

AIの導入によって社員が主体的に動ける環境が整い始めました。

たとえば会議の場では、AIがファシリテーター役を担い、議論の方向性や不足情報をその場で指摘してくれます。

これにより、若手社員でも安心して意見を出しやすくなり、発言の質も量も増加しました。

「経験が浅いから発言できない」という空気が消え、全員が参加できる文化が生まれたのです。

また、AIが業務の進行を逐次サポートするため、社員同士の信頼関係にも変化が出ています。

「あの人に任せても大丈夫」という安心感が広がり、協働の質が高まりました。

さらに、AIが提案する改善案は属人的ではなくデータに基づくため、議論が感情的になりにくいのも大きな特徴です。

こうした仕組みは、組織全体の心理的安全性を高め、イノベーションを促進する基盤となっています。

社員は「評価されるための発言」ではなく「組織をよくするための提案」をしやすくなりました。

つまり、AIは単に業務効率を上げる道具ではなく、〝企業文化を変える触媒〟として働いているのです。

こうした変化は短期的な成果だけでなく、長期的な組織の成長力を底上げする大きな要因になります。

経営者にとっても「社員が主体的に動く文化」を築けることは、AI導入の最も大きな価値といえるでしょう。

- AIが社員の発言機会を増やし、心理的安全性を高める

- 感情ではなくデータに基づく議論が可能になる

- 主体的に動く文化が組織全体に浸透する

AI導入の真の価値は、企業文化を進化させ、長期的な成長を可能にする点にあります。

AIは効率を上げる道具というより、社員一人ひとりの主体性を引き出す存在なんですよね。文化が変われば組織は本当に強くなります!

アドネス株式会社が実践する生成AI活用の全貌

結論から言えば、アドネス株式会社が導入している生成AIは、単なる効率化ツールではなく〝経営の参謀〟として機能しています。

なぜなら、AIが経営目標や組織戦略を理解し、それに基づいて具体的な行動を社員へ提案するからです。

たとえば「今月の売上を最大化するにはどうすべきか」と尋ねれば、

AIは既存のKPIを参照し、優先すべき施策や必要なタスクを自動的に整理して提示してくれます。

この仕組みによって、経営層は判断のスピードを上げ、現場社員は迷わず行動できるようになったのです。

つまり、アドネスが実践するAI活用は「組織の知能」を底上げし、全員が同じ方向に進める仕組みそのものといえます。

チームベースAIが組織目標を自動支援する

アドネスが活用している中心的なツールのひとつが「チームベースAI」です。

これは経営目標を理解し、現場のアクションプランへ落とし込む役割を果たすAIで、従来のチャットボットとはまったく異なります。

たとえば「今期の目標は売上〇億円」と設定すると、AIはその達成に必要なクライアント数や契約率まで逆算し、優先的に着手すべき領域を提示します。

さらに、進行状況をリアルタイムでチェックし、計画と実績の差分を明確に示してくれるのです。

経営会議での抽象的な議論を、AIが具体的な行動指針に変換してくれるため、組織全体の動きが加速します。

実際、アドネスのYouTubeチームでは、チームベースAIが「どの領域を強化すべきか」を週単位で提示し、成果につなげています。

また、AIは単に情報を整理するだけでなく、「今不安に感じている課題は何か」といった問いかけを投げかけ、社員の思考を深めてくれます。

これにより、メンバーは自分の直感や仮説をAIと照らし合わせながら意思決定できるようになりました。

従来ならリーダーの経験や勘に依存していた領域が、AIのサポートによって再現性のある仕組みに変わったのです。

こうした仕組みは特に若手社員の育成に効果的で、「なぜ今この仕事をするのか」が明確になり、学習効率も高まっています。

結果として、組織全体が〝戦略に基づいた動き方〟を身につけ、目標達成への一体感が高まっているのです。

- チームベースAIは目標を具体的な行動に変換する

- 抽象的な戦略を現場レベルまで落とし込める

- 社員の思考を深め、再現性のある組織運営を実現する

チームベースAIは、アドネスにとって経営の羅針盤ともいえる存在になりつつあるのです。

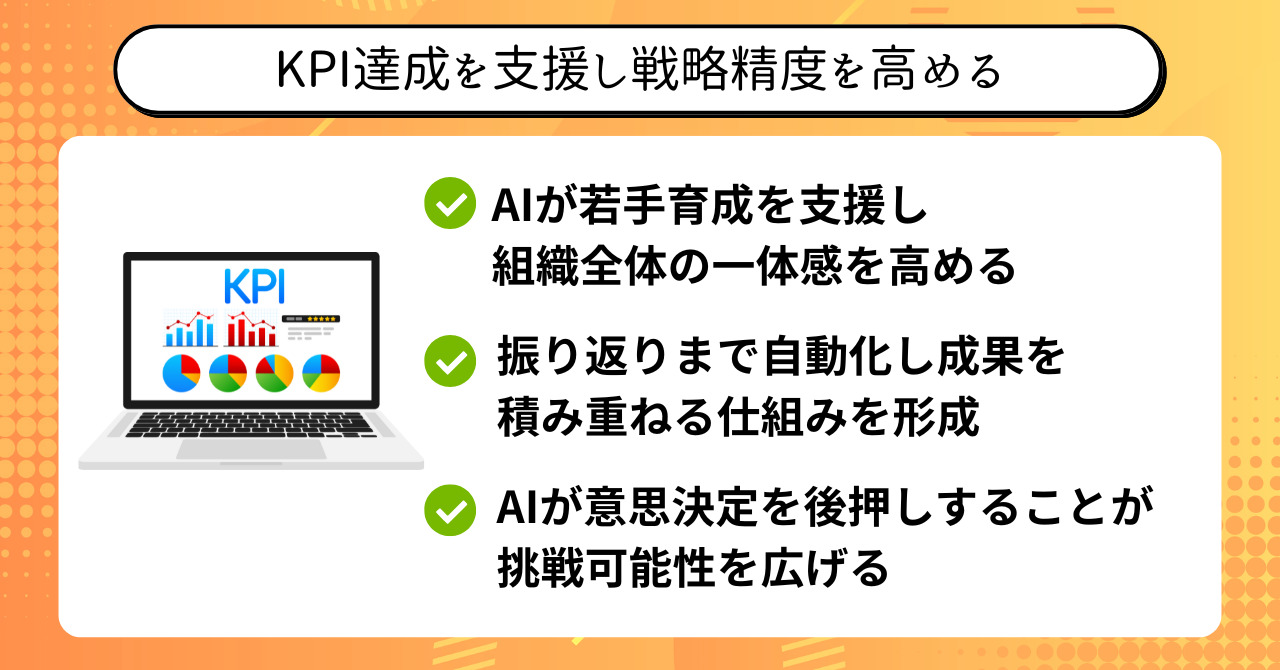

KPI達成をサポートする仕組みと事例

アドネス株式会社が導入している生成AIの強みは、単なる情報処理にとどまらず、KPIの達成を直接的にサポートする点にあります。

従来は目標を掲げても「どうやって達成するか」が曖昧なまま、現場に落とし込まれていました。

しかしAIは、設定されたKPIをリアルタイムに監視し、進捗に応じて最適な行動を提案してくれます。

つまり、KPIは単なる数字ではなく、AIを介して〝日々の行動計画〟へと翻訳されるのです。

たとえば「今月の新規クライアント数75社」という目標があった場合、AIは既存の営業リストや成約率をもとに、どの顧客層に注力すべきかを提示します。

さらに、商談数が不足していれば「この週はアポイントメント獲得に集中すべき」と具体的に示してくれるのです。

こうした機能は、目標が大きいほど効果を発揮します。

社員は「どこに力を入れるべきか」が分かるため、努力の方向性を間違えるリスクを減らせます。

実際にアドネスでは、KPIの進捗をもとにAIが週単位のアクションプランを生成し、マネージャーがそのままチームに展開する仕組みを構築しました。

これにより、個々の社員が「自分の行動がKPI達成に直結している」という実感を持ちやすくなりました。

結果として、全員が数字に責任を持つ文化が生まれ、チーム全体のモチベーションも高まっています。

さらに興味深いのは、KPIの達成度合いに応じてAIが自動で振り返りを行い、「次回は何を改善すべきか」まで提案してくれる点です。

人間だけでは見落としがちな細部まで補完してくれるため、再現性の高い成果が積み上がっていきます。

つまり、KPIの達成は偶然の結果ではなく、AIによって仕組み化されたプロセスになっているのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- KPIはAIによって日々の行動計画に翻訳される

- 努力の方向性を間違えず、最短ルートで成果に近づける

- 進捗に応じて週単位でアクションが自動生成される

- 振り返りもAIがサポートし、再現性ある成果を積み重ねられる

KPIは単なる数字ではなく、AIを介して〝成果へと導く具体的な行動指針〟へと進化しているのです。

経営戦略を〝AI参謀〟が補完する驚きの効果

アドネス株式会社の生成AI活用で特筆すべきなのは、AIが〝経営参謀〟として機能している点です。

従来、経営戦略の立案は経営者や役員の経験や直感に依存していました。

しかし、AIは市場データ・競合情報・社内の進捗状況を組み合わせ、戦略レベルの提案を行います。

つまりAIは「実行担当」ではなく、「戦略を共に考えるパートナー」として経営に加わっているのです。

たとえば、新しい事業領域に参入すべきかを検討する際、AIは市場規模や成長率、競合の強み弱みを瞬時に分析します。

そのうえで、「参入する場合のリスク」と「現状を強化する場合の機会コスト」を比較し、意思決定を支援するのです。

このプロセスは、従来なら外部コンサルティングに数週間かけて依頼していたようなレベルのものでした。

しかしAIがあれば、わずか数分で同等のシナリオ分析を提示できます。

さらに、経営者の発言や過去の方針も学習しているため、組織独自の判断基準に沿った提案を行えるのも強みです。

実際、アドネスではAIが「YouTubeチームの成長が全体戦略のカギになる」と指摘し、経営陣が投資を決定しました。

このように、AIの提案が経営の意思決定に直結する事例はすでに数多く生まれています。

人間の直感とAIの客観性が融合することで、これまでにない戦略の精度が実現しているのです。

そして重要なのは、AIが経営者の代わりになるのではなく、意思決定を補強し後押しする存在として活用されている点です。

このことで、経営者は安心してリスクを取れるようになり、組織全体が大胆な挑戦を可能にしています。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- AIはデータ分析を通じて経営戦略を補完する

- 従来のコンサルティング並みの提案を短時間で行える

- 経営者の判断基準を学習し、独自性ある戦略を支援する

- AIは代替ではなく、意思決定を強化する〝参謀〟として機能する

経営の不確実性が増す時代において、AIを参謀として迎えることは、企業の成長に直結する大きなアドバンテージとなるのです。

経営者の勘や経験も大事ですが、AIが参謀として寄り添うことで意思決定の精度は一気に高まります。挑戦できる幅も広がりますよ!

ChatGPTを活用することで、「副業初心者でも成果が出せる活用法が7つある」とし、思考の拡張や効率化の実例を交えて解説。SNS発信や副業の文脈とも親和性が高く、記事の理解を広げるインサイトになります。

【ChatGPT活用法7選】会社員・副業初心者が“成果を出す”ための最強ガイド|GPT-4oで変わる仕事と日常

YouTubeチーム改革に見るAIマネジメントの力

結論から言えば、アドネス株式会社がYouTubeチームに導入したAIマネジメントは、チーム全体の才能を最大化し、成果を大幅に引き上げる仕組みを作り出しました。

なぜなら、AIがメンバー一人ひとりの強みや役割を客観的に把握し、最適な組織設計を提示するからです。

従来のマネジメントでは、リーダーの勘や経験に頼る部分が多く、才能が十分に発揮されないケースもありました。

AIを導入することで「誰が何をすべきか」が明確になり、チームが迷わず動けるようになったのです。

つまり、AIマネジメントは属人的な管理から脱却し、再現性ある成果を生み出す仕組みへと進化させています。

才能を引き出すマネジメント設計の課題

YouTubeチームの運営において、最も難しい課題のひとつは「メンバーの才能を最大限に引き出すこと」です。

人によって得意な領域や働き方は異なりますが、従来のマネジメントはそこを十分に考慮できないまま進められるケースが少なくありません。

結果として、一部のメンバーに負担が集中し、チーム全体の成長が停滞してしまうこともあります。

アドネスでは、この課題を解決するために生成AIを活用しました。

AIは各メンバーの実績や行動データを分析し、「この人は企画に強い」「この人は編集に集中させるべき」といった適性を可視化します。

適材適所の配置を自動で提案することで、リーダーの思い込みに左右されないマネジメントが実現したのです。

さらに、AIはメンバー自身にもフィードバックを行い、「自分の強みはここだ」と認識させる役割も担っています。

これにより、メンバーが主体的に自分の役割を引き受け、チーム全体のパフォーマンスが向上しました。

一方で、AIに頼りすぎると「人間的な直感」を軽視してしまう危険もあります。

アドネスではAIの提案を参考にしつつ、最終的な判断はリーダーが下すというバランスを大切にしています。

このハイブリッド型のマネジメントが、才能を活かしながらも組織の一体感を維持する秘訣になっています。

ここまでの内容をシンプルに整理すると、次のようになります。

- 従来は才能が十分に発揮されず、負担が偏るケースが多かった

- AIが適材適所を可視化し、配置を提案できる

- メンバー自身の強みを認識させ、主体性を引き出せる

- 最終判断はリーダーが行うことでバランスが保たれる

AIは万能ではありませんが、人の直感と組み合わせることで「才能を引き出すマネジメント」を現実のものにしているのです。

プロジェクト型組織をAIが提案する理由

アドネス株式会社のYouTubeチームでは、AIが「プロジェクト型組織」への移行を提案しました。

従来の運営では、責任範囲が曖昧なまま複数のタスクを兼任し、効率が落ちることが少なくありませんでした。

その結果、「誰が何を担当しているのか」が不明確になり、成果物の品質や納期に影響するケースも見られました。

AIはこの課題を解消するため、責任と成果を結びつけたプロジェクト型の運営を提示したのです。

プロジェクト型組織では、企画・撮影・編集・配信といった工程ごとに責任者を明確に割り当てます。

これにより、各メンバーは「自分の担当範囲」を把握し、責任感を持って業務を遂行できるようになります。

AIはさらに、進行中のプロジェクトをモニタリングし、遅れや課題を検知すると自動でアラートを発します。

これにより、リーダーが細かく指示を出さなくても、チームが自律的に調整できる体制が整いました。

また、AIは過去のデータをもとに「どの工程でボトルネックが発生しやすいか」まで予測します。

その結果、事前にリソース配分を見直すことが可能になり、全体のスピードと成果の安定性が向上しました。

従来の属人的な運営では、こうした予測はほぼ不可能だったため、AIの導入による変化は大きいといえます。

さらに、プロジェクト型の仕組みは新メンバーのオンボーディングにも効果的です。

役割分担が明確であるため、どの領域に入ればよいかが一目で分かり、早期に戦力化できるのです。

結果として、チーム全体の学習スピードも向上し、継続的に高い成果を出せるようになりました。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 従来は責任範囲が曖昧で非効率が生じていた

- AIが責任と成果を結びつけたプロジェクト型を提案

- 進行状況を監視し、遅延や課題を自動で検知する

- 役割分担が明確で、新人の戦力化も早まる

AIが提示するプロジェクト型組織は、効率だけでなく成長のスピードを高める新しい運営モデルといえるのです。

責任マップと役割分担で成果を最大化する

アドネス株式会社のYouTubeチーム改革で、最も効果を発揮したのが「責任マップ」の導入です。

責任マップとは、各メンバーの役割と成果を一目で分かるように整理した可視化ツールです。

従来は「誰が最終責任者なのか」が曖昧になり、タスクが重複したり、逆に放置されることもありました。

責任マップをAIで作成することで、全員が自分の役割と成果指標を明確に把握できるようになったのです。

具体的には、「企画の責任者」「撮影の責任者」「編集の責任者」「配信の責任者」といった役割を分け、成果と直結させます。

この仕組みは単なる役割分担にとどまらず、メンバー同士の信頼構築にもつながります。

なぜなら「誰が何を担っているのか」が可視化されることで、協力やサポートがスムーズに行えるからです。

さらに、AIは進行中のタスクをモニタリングし、責任者ごとの進捗をレポート化します。

これにより、リーダーが逐一確認しなくても、全体の状況を俯瞰できるようになりました。

責任マップはまた、チームの成長段階に応じて柔軟に更新されます。

新しいメンバーが加わったときや、新規プロジェクトが始まった際にも即座に適応できるのです。

このダイナミックな設計が、YouTubeチームを単なる作業集団から「成果にフォーカスした専門チーム」へと進化させました。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 責任マップが役割と成果を可視化する

- タスクの重複や放置を防ぎ、効率が高まる

- AIが進捗を自動監視し、リーダーの負担を軽減する

- チームが成果志向の専門組織へと進化する

責任マップは役割を明確にするだけでなく、チームを「成果で動く組織」へと変革する鍵なのです。

責任マップがあるとメンバーの役割が明確になり、安心して動けるんです。全員が自分の強みを活かせる環境が整いますよ!

AIとSNS発信を掛け合わせた、「Threads」などのAI活用術を具体的に指南。フォロワー増や収益化に直結する実践的な方法論が多く、副業や発信にも直結する視点です。

【2025年最新版】AI×X運用で3ヶ月後にフォロワー3倍&収益化を叶える完全戦略マニュアル

タスク管理を進化させる「ToDoアプリ」の実力

結論から言えば、「Todoアプリ」はアドネス株式会社の業務効率を飛躍的に高め、社員の迷いをなくす役割を果たしています。

なぜなら、このアプリは単なるタスク管理表ではなく、AIが業務の背景や目的を理解したうえで行動を整理する仕組みだからです。

従来のツールでは「タスクが並んでいるだけ」で、結局優先順位が分からず業務が停滞することが多くありました。

ToDoアプリは「何を・いつ・どの順番でやるべきか」をAIが導き出すため、誰でも迷わず動けるのです。

つまり、タスク管理が「指示待ち型」から「自律型」へと進化し、組織全体のスピードが変わっていきます。

やるべきことを明確化する仕組み

ToDoアプリの最大の特徴は、「やるべきこと」を明確化する仕組みにあります。

従来のタスク管理では、リストに仕事が積み上がるだけで、結局どこから手を付ければいいか分からなくなるケースが多くありました。

そのため、社員はタスクの優先順位を判断できず、時間を無駄にしてしまうことも少なくありません。

しかしToアプリでは、AIが業務の背景や目的を理解し、各タスクの優先度を自動的に整理します。

「なぜこのタスクを先にやるべきか」という理由まで示されるため、納得感を持って行動できるのです。

たとえば営業チームであれば、「今週は新規アポイントの獲得が最重要」とAIが判断し、それを最上位に表示します。

一方で既存顧客へのフォローアップは「週末までに対応」と後回しにするなど、現実的な調整も行ってくれます。

さらに、AIは各メンバーのスケジュールも加味するため、無理のないタスク配分が可能です。

これにより「やることが多すぎて動けない」という状態を防ぎ、業務の停滞をなくすことができます。

社員にとっては「次に何をやればよいかが常に明確」という安心感が生まれ、集中力も高まります。

このようにToDoアプリは、タスクを単に「こなす」ものから「成果に直結させる」ものへと変えているのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 従来のタスク管理は優先順位が分からず停滞を招きやすい

- Toアプリは背景と目的を理解して優先順位を提示する

- 「なぜ今やるべきか」を示すことで納得感を持たせる

- メンバーの状況に合わせて無理のない配分が可能

タスクを「消化する作業」から「成果に結びつく行動」へと進化させる点が、Toアプリの大きな価値なのです。

アクションを自動でアシストする仕掛け

ToDoアプリのもうひとつの大きな特徴は、タスクを単に提示するだけでなく、アクションそのものを自動でアシストしてくれる点です。

従来のタスク管理ツールでは「何をすべきか」は分かっても、「どう進めるか」までは支援してくれませんでした。

結果として、社員が作業の進め方を誤り、余計な時間を費やすケースが少なくなかったのです。

ToDoアプリは「やること」と「やり方」の両方を提示し、社員の行動を伴走型でサポートします。

例えば、新しい動画を公開するプロセスであれば、AIが「企画→撮影→編集→サムネイル作成→公開」というステップを順序立てて表示します。

さらに各ステップに必要なリソースや注意点まで明記されるため、迷うことなく進められるのです。

加えて、実行中に問題が発生した場合もAIが質問を投げかけ、「いま何が分からないか」を引き出して解決策を提示します。

この仕組みによって、社員は「自分だけでは対応できない」という不安を抱えずに業務を進められます。

また、ToDoアプリは進行状況を記録し、次回以降のプロジェクトにおいて同じ失敗を繰り返さないようフィードバックを残します。

学習するタスク管理システムとして、組織全体の知識を蓄積する基盤になっているのです。

この仕組みがあることで、新人メンバーでも短期間で一連の作業をマスターでき、即戦力化が可能になっています。

結果として、組織全体の業務スピードと品質が安定し、成長のサイクルが加速しているのです。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 従来のツールは「やり方」まで支援できなかった

- Toアプリはステップごとの進め方を明示する

- 問題があればAIが対話形式で解決を支援する

- フィードバックを蓄積し、組織の知識資産を形成する

タスク管理を超えて「行動の伴走者」となる点こそ、Toアプリの革新性なのです。

現場で〝迷子にならない〟UX設計

ToDoアプリが高く評価される理由のひとつに、そのユーザー体験(UX)の設計があります。

どれだけ機能が優れていても、現場の社員が使いこなせなければ意味がありません。

アドネス株式会社は、社員が「迷わない」ことを最優先に設計しました。

アプリを開けば、次に何をすべきかが必ず一目で分かるようにデザインされているのです。

従来のツールでは、画面に情報が散乱し、どこを見ればいいか分からなくなるケースが多く見られました。

ToDoアプリでは、AIが優先度の高いタスクを自動でハイライトし、進行状況に応じてインターフェースを最適化します。

そのため、新人社員でも直感的に操作でき、迷子になることがありません。

さらに、各タスクには「背景」と「目的」が必ず表示されるため、単なる作業にならず、常に意味を理解したうえで行動できます。

心理的にも「このアプリに従えば間違いない」という安心感があり、挑戦的なタスクにも取り組みやすくなります。

また、エラーが発生した場合も即座に解説が表示され、原因と対策が分かるようになっています。

失敗を恐れるのではなく、学びながら進められるUXこそが現場を支える力になっています。

結果として、社員は自分の作業に迷いがなくなり、集中力とパフォーマンスが大幅に高まりました。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- UX設計は「迷わないこと」を最優先にしている

- AIが優先タスクをハイライトし、直感的に操作できる

- 背景と目的を明示し、作業が意味ある行動に変わる

- 失敗しても解説が表示され、学びながら進められる

UXを徹底的に磨くことで、ToDoアプリは現場に「迷わず動ける文化」を根付かせているのです。

使う人が迷わないUXって本当に大事です。安心して行動できるから、挑戦も成果も自然と増えていくんですよね!

短期間で成果を出すための行動設計として、「AIショート動画」や「AI副業での収益化ステップ」を紹介。副業×AI、効率的な発信の構造への応用視点が得られます。

スマホ完結!AIを活用したショート動画の作り方と副業収益化ステップ

社員教育を変える「サクセスラーニング」の衝撃

結論から言えば、アドネス株式会社が導入した「サクセスラーニング」は、社員教育を根本から変革しました。

なぜなら、この仕組みはAIが研修の進行をステップごとにガイドし、社員が迷うことなく学びを積み上げられるからです。

従来の研修では、マニュアルや動画が一方的に与えられるだけで、理解度や進捗に差が出やすいのが課題でした。

サクセスラーニングは「今どこにいるのか」「次に何をすべきか」を常に明確に提示するため、学習の迷子をなくすのです。

つまり、誰でも同じ流れで成長できる教育の土台が整い、再現性の高い成果が得られるようになっています。

ステップバイステップで迷わない研修法

サクセスラーニングの最大の特徴は、AIが研修をステップバイステップで導く点にあります。

従来の研修では「とりあえず動画を見ておいてください」という形式が多く、社員が途中で理解を見失うことがありました。

結果として、学んだ内容が実務に結びつかず、研修の効果が十分に発揮されないケースも少なくありませんでした。

サクセスラーニングは、AIがリアルタイムで学習者の進捗を確認し、必要に応じて質問や補足を挟む仕組みになっています。

これにより、社員は常に「今どの段階にいるのか」を把握しながら学習を進められます。

さらに、理解が浅い部分があればAIが追加の教材や具体例を提示し、定着をサポートします。

こうした伴走型の研修によって、社員は一人で学んでいる感覚ではなく「AIと一緒に進めている」という安心感を持てるのです。

また、研修内容は実務に直結する形で設計されているため、学んだことをそのまま仕事に活かしやすいのも大きな利点です。

結果として、研修の成果が早期に現場へ反映され、組織全体の成長スピードが加速しました。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 従来の研修は受動的で効果が出にくかった

- AIが進捗を確認しながら伴走するため迷子にならない

- 学んだ内容を実務に即反映できる設計になっている

サクセスラーニングは、社員一人ひとりを「確実に成果につなげる学び」へと導く新しい教育手法なのです。

AIが伴走する学習体験の特徴

サクセスラーニングのもう一つの革新は、AIが常に学習者の伴走者として存在する点です。

従来の研修では、疑問点があっても講師に質問できる機会が限られ、理解が不十分なまま進んでしまうことがありました。

AIが伴走することで、学習者はいつでも疑問を解消でき、学習が止まることがありません。

「この部分が分からない」と入力すれば即座に解説が返ってくるため、ストレスなく進められるのです。

さらに、AIは学習履歴をもとに「どの分野に理解の偏りがあるか」を把握します。

そのうえで、個々に最適化された補助教材や演習を提案してくれるため、効率的に学習を深められます。

この仕組みにより、学習は「画一的」なものから「個別最適化」された体験へと進化しました。

また、AIは単なる情報提供にとどまらず、「次はこう考えてみましょう」と思考のプロセスまでナビゲートします。

このプロセス指導によって、社員は単なる暗記ではなく、理解の質を高めながら学べるのです。

AIが「自分の学びを見守ってくれている」という感覚は、モチベーション維持にもつながります。

実際、従来なら挫折していた場面でも、AIの支援によって最後までやりきれるケースが増えています。

結果として、研修修了率が上がり、社員が自信を持って業務に挑めるようになりました。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 疑問をすぐに解消できるため学習が止まらない

- AIが理解度を把握し、個別最適化された教材を提示する

- 思考のプロセスをナビゲートし、理解の質を高める

- 「見守られている感覚」でモチベーションを維持できる

AIが伴走する学習は、知識の定着だけでなく、社員の自信や意欲を育てる点で画期的なのです。

即戦力を育てる教育効果の高さ

サクセスラーニングの最大の成果は、社員を短期間で即戦力へと成長させる教育効果にあります。

従来の研修では、学んだことを実務に結びつけるまでに時間がかかり、その間に知識が薄れてしまうことがありました。

しかし、サクセスラーニングではAIが学習直後に「実務での適用ポイント」を提示するため、知識が即座に行動へと変換されます。

学びと実践の間にギャップがなく、社員が研修後すぐに成果を出せるのです。

また、AIは各メンバーの進捗を継続的に追跡し、足りないスキルや強化すべき領域を明確化します。

これにより、社員は自分の成長課題を把握し、必要なトレーニングを重点的に受けられます。

さらに、AIが個々の特性に合わせて課題をアレンジするため、単調な学習ではなく、やりがいを持ちながら取り組めるのも特徴です。

この「負荷と成果のバランス」が、社員の成長を加速させる大きな要因となっています。

結果として、サクセスラーニングを導入したチームでは、新人が数週間で主力メンバーとして活躍するケースも珍しくありません。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 学びと実務の間にタイムラグがなく成果に直結する

- AIが進捗を追跡し、成長課題を明確化する

- 個々の特性に合わせた課題設定でモチベーションを維持できる

- 短期間で新人を即戦力化できる教育効果がある

サクセスラーニングは「学んで終わり」ではなく「学んで即成果につなげる」教育を可能にしているのです。

学んだ瞬間から仕事に活かせるのがサクセスラーニングの強みです。新人でもすぐに戦力化できるのは本当に大きいですよ!

生成AIが企業成長にもたらす未来像

結論から言えば、生成AIは単なる業務効率化を超えて、企業の成長を長期的に支える基盤となりつつあります。

なぜなら、AIが個々の社員のレベルや状況に合わせて成果を引き出し、組織全体の知識とスピードを高めるからです。

従来の企業成長は、人材の経験や能力の差に大きく左右されてきました。

生成AIを導入すれば、新人からベテランまで「誰でも成果を出せる仕組み」が整うため、成長の再現性が飛躍的に高まります。

つまり、AIは人材の能力差を埋め、企業全体の底上げを可能にする未来のインフラといえるのです。

新人からベテランまで成果を出せる理由

生成AIの大きな価値は、社員の経験やスキルに関わらず成果を引き出せる点にあります。

従来、新人は知識不足や経験不足から成果を出すまでに時間がかかり、ベテランとの格差が大きな課題でした。

しかしAIは、業務に必要な情報をリアルタイムで提示し、行動の手順まで示してくれるため、新人でもすぐに成果を出せます。

「分からないことをすぐに聞ける環境」が整っていることが、新人育成の最大の後押しになっているのです。

一方で、ベテランにとってもAIは有益です。

過去の成功体験に縛られることなく、AIが提示する新しいアプローチを取り入れることで、常に成長を続けられます。

さらに、AIはチーム全体の知識を蓄積するため、ベテランのノウハウが組織全体に共有され、属人化が解消されます。

これにより、組織全体が「学び合いながら進化する文化」を形成できるのです。

また、AIは社員の強みと弱みを客観的に可視化するため、成長の方向性を誤らずに進められます。

結果として、新人は早期に即戦力化し、ベテランは新たな成長機会を得るという、全員が成長できる環境が整うのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 新人はAIのサポートで即成果を出せる

- ベテランは新しいアプローチを取り入れ、成長を続けられる

- 知識が蓄積・共有され、属人化が解消される

- 全員が成長し続ける文化を形成できる

生成AIは「人材の差を埋める仕組み」として、企業の持続的な成長を可能にしているのです。

AIと人が共創する組織の姿

生成AIが普及した未来の組織は、人とAIが役割を補完し合いながら共創する姿へと進化します。

従来は人間がすべての意思決定を担い、AIは単なる補助ツールに過ぎませんでした。

しかし、現在のAIは経営戦略や日々の業務に深く関与し、人間と並ぶ「パートナー」として機能し始めています。

人間が直感や創造力を発揮し、AIがデータとロジックで補完することで、意思決定の質が大幅に向上するのです。

例えば、マーケティング部門では人間がアイデアを出し、AIがその市場規模や効果を即座にシミュレーションします。

その結果、クリエイティブとデータの融合によって、精度の高い戦略を立てられるようになりました。

さらに、AIは人間が気づかないリスクを検知し、早期に対策を促す役割も担っています。

これにより、従来なら後手に回っていた問題を事前に防げる体制が整いました。

また、人間側もAIに頼りきるのではなく「AIをどう使いこなすか」という視点が求められるようになります。

組織は「AIに任せる組織」ではなく「AIと共に成長する組織」へと進化していくのです。

この共創の仕組みが、競争優位を持続させる最大の鍵となります。

人とAIが信頼関係を築き、お互いの強みを活かすことで、従来の組織では実現できなかった成果が可能になります。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 人は直感や創造力を発揮し、AIはデータで補完する

- AIがリスクを早期に検知し、問題を未然に防ぐ

- 「AIをどう使うか」が人間側に求められる

- AIと共創する組織が競争優位を持続できる

AIと人が共創する組織は、単なる効率化を超え、持続的な競争力を生み出す未来のモデルなのです。

成果を最短で実現する仕組みづくり

生成AIを活用する企業の未来像で最も重要なのは、成果を最短で実現する仕組みをいかに構築するかです。

従来は目標を設定してから成果を出すまでに、試行錯誤の時間が長くかかっていました。

しかしAIは、膨大なデータをもとに「最も成果に直結する行動」を即座に提示するため、このプロセスを大幅に短縮できます。

要するにAIは「最短ルート」を常に示す存在であり、組織の努力を成果につなげやすくしているのです。

例えば新規事業の立ち上げでは、AIが市場分析から顧客ニーズ、競合動向まで瞬時に整理します。

その結果、方向性を誤らずに素早く実行に移せるようになります。

また、AIは実行結果をフィードバックし、改善点をその場で提示するため、継続的にPDCAを回すスピードも上がります。

従来のように「結果が出るまで待つ」必要がなく、試行と改善を短いサイクルで繰り返せるのです。

さらにAIは各社員の行動を分析し、最適な学習やタスクを提案するため、個人レベルでも成果が早まります。

これにより、組織全体が「短期間で成果を積み上げる」文化を持つことができるのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIは成果への最短ルートを示す存在である

- 試行錯誤の時間を減らし、素早く実行できる

- 改善点を即座に提示し、PDCAを高速で回せる

- 個人の成果も加速し、組織全体の文化を変える

成果を最短で出せる仕組みを持つ組織こそ、未来のビジネス環境で強みを発揮できるのです。

AIが最短ルートを示してくれるから、挑戦しても無駄打ちが減るんです。結果が早く出るのは本当に大きなメリットですね!

まとめ:AIを使いこなす企業が未来を切り拓く

ここまで見てきたように、生成AIは単なる業務効率化ツールではなく、企業の経営や教育、組織文化にまで影響を与える存在です。

アドネス株式会社の事例から分かるように、AIを活用すれば目標達成のスピードが上がり、社員一人ひとりの才能が最大限に引き出されます。

特に重要なのは、AIが「迷わずに動ける仕組み」を組織に根付かせる点であり、これが持続的な成長につながります。

また、社員教育においてもAIが伴走することで、学びを即成果へと変える再現性の高い仕組みが生まれます。

結果として、新人からベテランまで全員が成長できる文化が形成され、企業全体が一体となって進化していけるのです。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- AIは経営参謀として戦略と実行をつなぐ

- タスク管理・教育・マネジメントを再現性ある仕組みに変える

- 新人からベテランまで成果を出せる環境を整える

- 文化そのものを進化させ、成長を加速させる

未来を切り拓くのは、AIを単なる道具ではなく「共に歩むパートナー」として使いこなす企業です。

あなたの常識が壊れる!思考を再構築する〝人生のOS〟

みかみさんのBrain「【パラダイムシフト】あなたの人生を変える9つの視点」では、資本主義の限界を超えて〝幸福に生きるための思考のアップデート〟を提供します。

- なぜ〝これだけ豊かな時代に〟鬱が増えているのか?

- 幸福とは何か? 思い込みを再定義するパラダイム転換

- AI時代に不可欠な「言葉の仕組み」とプロンプト思考の習得

- 人間の仕組みを理解することで、幸福と生産性を両立させる

- もう「努力=結果」の時代じゃない。学びの仕組みを見直せ

- 思考力の正体とは?アイデアが無限に出る脳の使い方を伝授

- すべては課題解決の構造を知ることから始まる

- 「資本主義のルール」を知らずにビジネスは絶対にうまくいかない

- 与える力(GIVE)が幸福も収入も人間関係も変える

- 誰でも再現可能!人生の再定義テンプレートを公開

- 2021年に実践した人生を変えた1日の裏側を初公開

みかみさんのXでは、現代の思考のズレを可視化し、人生のOSを書き換えるヒントが日々発信されています。

フォローしていない方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

みかみさんのXはこちら。