Brainメディア運営部です!

今回の記事では、〝AI活用×Web制作〟の専門家であるまさたさんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

副業でWeb制作を始めたけれど、案件をこなすうちに「時間が足りない…」と感じたことはありませんか?

本業と並行しながら納期を守り、営業や要件定義まで行うのは、想像以上に負担が大きいものです。

しかもノーコードやテンプレートを使っても、結局“属人的な作業”や“例外処理”で時間が奪われてしまう。

そんな悩みを解消する切り札が、いま急速に進化しているAIツールです。

特にGPTやCursorなどの生成系AIは、単なる効率化ツールではなく、あなたの業務を“もう1人の社員”のように支えてくれます。

たとえば、面倒な営業メールの作成や、複雑なコーディング補助、エラー解決まで、24時間いつでも対応可能。

正しく使いこなせば、作業時間を半分以下に減らしつつ、クオリティを保つことも夢ではありません。

しかし一方で、AIに任せきりにすることで生じるリスクや、活用効果を最大化するための“使い分け”を知らなければ、かえって手間が増えるケースもあります。

そこで本記事では、Web制作におけるAI活用の最新事例と、目的別のツール選び、そして初心者が最短で成果を出すためのステップを徹底解説します。

さらに、ChatGPT各モデルの違いや、Claude・Cursorといった注目ツールの実践的な使い方も紹介。

AIを業務効率化の道具としてではなく、行動の余白を生む戦略パートナーとして使いこなす方法をお届けします。

「副業Web制作を続けたいけれど、時間や労力の限界を感じている」そんな方こそ、この記事からヒントを得られるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

なぜ今、Web制作にAI活用が求められているのか?

近年、副業としてWeb制作に挑戦する人は増加しています。

しかし、その多くが直面するのが「時間が足りない」という現実です。

本業と並行しながら案件を進めるため、納期や品質のプレッシャーが常につきまといます。

働き方が多様化する中で〝副業Web制作者〟が直面する共通課題

副業Web制作者は、本業と制作業務を同時進行するため、時間管理の難易度が高くなります。

昼間は会社員として働き、夜や休日に制作作業を行うケースが多いため、疲労や集中力低下は避けられません。

また、制作だけでなく、営業・要件定義・修正対応など、業務範囲が広いことも負担の一因です。

結果として「スキルはあるのに稼げない」「クオリティを保ちながら数をこなせない」状況に陥りやすいのです。

こうした背景から、単なる時間短縮ではなく、業務の質を保ちながら効率化できる仕組みが求められています。

- 本業と副業の両立による時間不足が深刻化

- 制作以外の業務負担が大きく、集中できない

- 疲労や集中力低下による品質低下リスク

この課題を解決するための手段として、AI活用が注目を集めています。

ノーコードだけでは解決できない〝属人性〟の壁

ノーコードツールの普及により、Webサイト制作の参入障壁は下がりました。

しかし、テンプレートを組み合わせるだけでは、細かなカスタマイズや高度な機能追加に対応できません。

結局のところ、クライアントの要望を満たすためにはコーディングや構造設計の知識が必要になります。

ノーコードは効率化の一助にはなりますが、全ての課題を解消する万能薬ではありません。

また、デザインやUXの最適化、SEO対策など、経験やセンスが求められる領域は依然として残ります。

- ノーコードでは複雑な要件や独自仕様に対応しづらい

- テンプレート依存によるデザインの画一化

- SEOやUX最適化には依然として専門知識が必要

属人的なスキルや判断力を補完するために、AIを組み合わせるアプローチが有効です。

GPT・Cursorなどの生成系AIがもたらす〝第3の選択肢〟

従来、Web制作の効率化手段は「人を増やす」か「作業範囲を減らす」しかありませんでした。

しかし、生成系AIの登場によって、第3の選択肢が現れました。

それは「自分のスキルを拡張しつつ、時間的制約を突破する」という方法です。

GPTは文章生成や提案文作成に強く、Cursorはコーディング補助やデバッグを得意とします。

これらを併用すれば、実装スピードを飛躍的に高められるだけでなく、品質の安定化も期待できます。

- 文章・提案作成はGPTで自動化

- コーディングやエラー解決はCursorで効率化

- 属人的な判断が必要な部分だけ自分が担当

AIを使いこなせば、「人を雇うコストなしでチームを拡張する」ことが可能になります。

「スキルがあるのに時間が足りない」人こそAI活用の本命

Web制作のスキルを持っていても、本業との両立で作業時間を確保できない人は多いです。

この場合、単純作業や時間のかかるリサーチ、定型業務をAIに任せることで、空いた時間を高付加価値業務に充てられます。

「時間を生み出す」ことこそがAI活用の最大のメリットです。

さらに、AIは疲労や感情に左右されず、24時間稼働可能。

プロジェクトの進行スピードを一定に保つことができます。

- 単純作業をAIに任せて集中力を維持

- 空いた時間をクリエイティブ業務に再配分

- 納期遵守と品質維持の両立が可能に

スキルを持つ人ほど、AIをパートナーとして取り入れることで成果の最大化が可能になります。

スキルを磨くのも大事ですが、限られた時間で最大の成果を出すにはAIの活用が欠かせません!

AI時代にWeb制作で稼げるスキルと学習ステップを未経験者向けに体系的に解説し、現実的な収入アップを目指す人にとって道筋となる内容です。

Webデザイン副業は稼げる?未経験OK・AI時代でも生き残るスキルと学習ステップを徹底解説

副業Web制作者の悩みをAIでどう解決できるか?

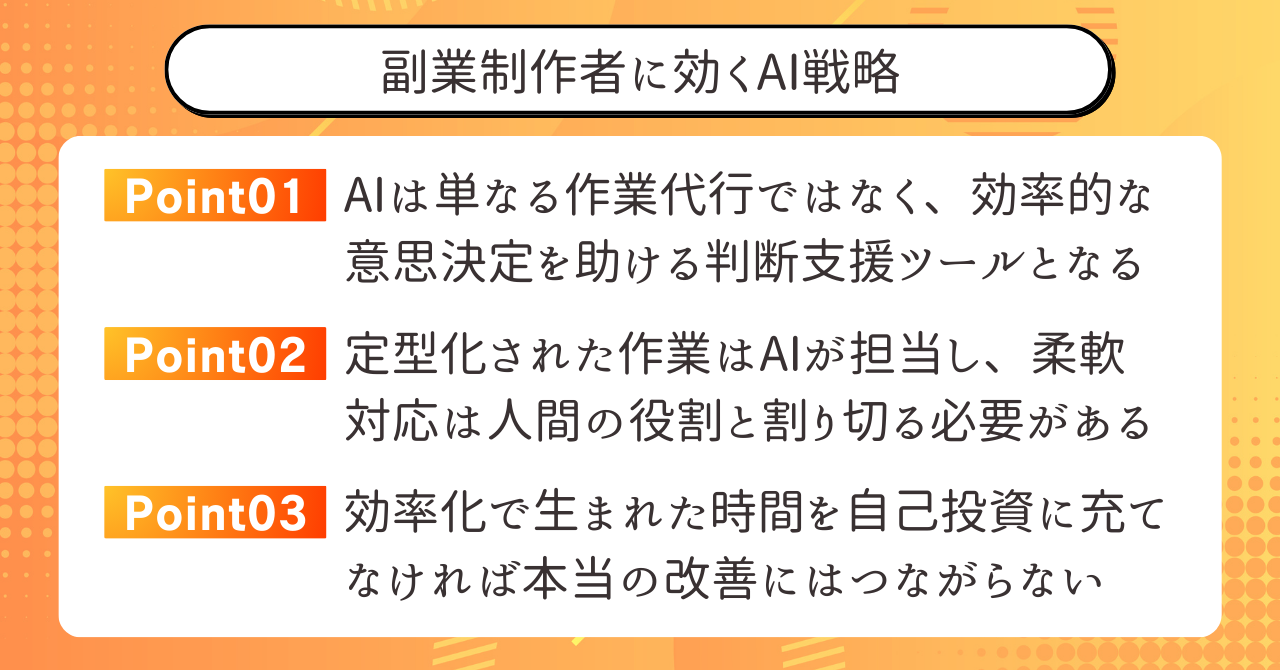

結論から言えば、AIは副業Web制作者の最大のボトルネックである「時間不足」と「業務過多」を同時に解消できる可能性を持っています。

その理由は、AIが単なる作業の自動化だけでなく、「判断の支援」や「効率的な意思決定」まで担えるからです。

従来、人間が1つずつ対応していた営業メール作成や要件定義、コード修正、バグ対応などの業務を、AIは24時間途切れなく処理できます。

具体的には、営業メールや提案文はGPTで即時作成し、コーディングやデバッグはCursorでサポート。

さらに、仕様変更や例外処理にもモデルを切り替えながら最適解を導き出せるため、「全部自分でやらなければならない」という状態から抜け出せます。

つまり、AIを適切に活用することで、限られた時間をより高付加価値な業務や自己投資に回せるということです。

これは単なる業務効率化ではなく、「働き方そのものを最適化し、長期的な成果を最大化する戦略」といえます。

コーディングは自動化できても〝例外処理〟で止まってしまう現実

近年、GPTやCursorなどの登場で、Web制作におけるコーディング自動化のハードルは大きく下がりました。

HTMLやCSSの基本構造、JavaScriptの簡易的なバリデーション程度なら、数十秒で生成可能です。

しかし、実務に入ると「仕様書にない細かな修正」や「複数の条件が絡む動作」といった例外処理が必ず発生します。

これらは自動化だけでは対応が難しく、結局制作者が手を動かす必要があります。

特にWordPressや既存サイトの改修では、既存コードとの整合性や依存関係を考慮しなければならず、

「一発で完璧なコードを吐き出すAI」は存在しないのが現実です。

- 自動化できるのは「決まりきった作業」のみ

- 例外処理は依然として人間の判断が必要

- 修正のたびにコード全体を読み解く負担が発生

AIは作業のスピードを上げる強力な武器ですが、「最後の1割」は人間が仕上げるという意識が重要です。

作業は速くなったのに、なぜ〝自由な時間〟は増えないのか?

AIを導入すると「作業が早く終わる=時間が増える」と期待しがちですが、実際にはそうならないケースが多いです。

理由は、浮いた時間に別の案件や追加作業を詰め込んでしまうからです。

効率化した時間を「休息」や「学習」に使わない限り、生活の質は変わりません。

むしろ案件数が増えて、納期やタスク管理に追われる悪循環に陥る人もいます。

さらに、AIで生成した成果物の品質チェックや微調整に時間を取られることもあります。

結果的に、「時短できたはずが、むしろ忙しくなった」という本末転倒な状況になるのです。

- 浮いた時間を戦略的に使わないと忙しさは減らない

- 追加案件による負担増に注意

- 品質確認の時間もスケジュールに含めるべき

「結局全部自分でやる」状態を抜け出せない理由

AIを導入しても、「全部自分でやらないと不安」という心理的ハードルが残る人は少なくありません。

特にクライアントワークでは、成果物の責任は制作者にあるため、AIの提案や生成結果をそのまま納品することに抵抗を感じます。

また、AIへの指示が曖昧だと、期待通りの結果が得られず結局手作業に戻ってしまうという問題もあります。

「任せる部分」と「自分でやる部分」を明確に線引きすることが、AI活用の成否を分けます。

- AIの出力精度は指示の明確さに依存する

- 責任感が強い人ほど任せきれない傾向がある

- 作業プロセスの標準化で外注・AI活用の効果が高まる

AI活用の目的は〝業務効率化〟ではなく〝行動の余白〟を生むこと

AI活用の本質は、単に「業務を早く終わらせる」ことではありません。

本当の目的は、「創造的な活動や自己投資のための余白を作る」ことです。

空いた時間で新しいスキルを学び、サービスの付加価値を高める。

あるいは心身の健康を整える時間にあてる。

そうした“長期的な成長”につながる使い方ができるかどうかがポイントです。

結果的に、それがクライアント満足度や収入アップにも直結します。

- 短期的な時短だけでなく長期的な成長を意識

- 創造的活動への投資が差別化につながる

- 心身の余裕が成果物の質を向上させる

AIは「仕事を減らす道具」じゃなくて、「自分の未来を広げるための時間を作るパートナー」だと考えたほうがいいですよ!

AI活用×Web制作の専門家・まさたさんによる、初心者が直面しやすい失敗回避のための具体的な学習・営業・納品戦略がまとめられており、安定した稼ぎへの道しるべになります。

Web制作初心者が月5万を稼ぐために絶対避けるべき落とし穴とは?|学習・営業・納品・単価アップの最短ルート

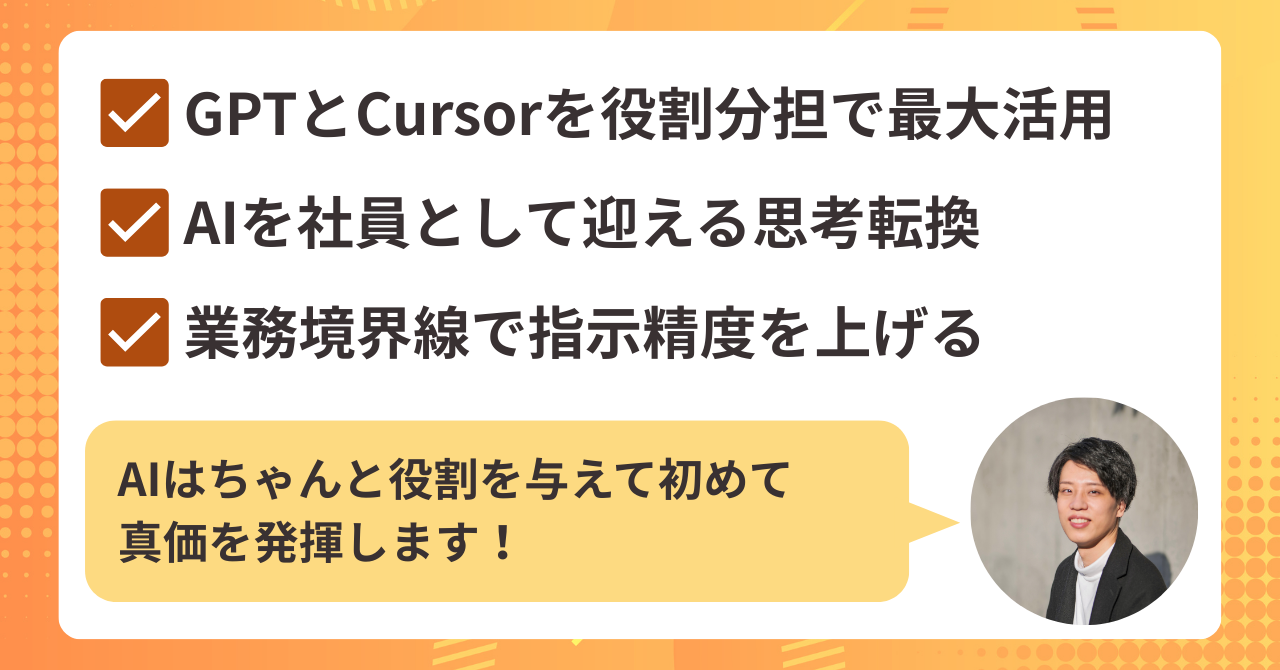

GPT・Cursorを人と見立てて使う思考法とは?

結論から言えば、GPTやCursorを「人材」として扱うことで、AI活用の精度と効果は飛躍的に向上します。

その理由は、AIは「何でもできる魔法の箱」ではなく、役割と指示の明確化によって力を最大化する“専門スタッフ”だからです。

単なるツール感覚で使うと、出力の質が安定せず、結果的に自分が手直しする時間が増えてしまいます。

具体的には、文章生成や企画立案はGPT、コーディングやデバッグはCursorといった具合に、業務ごとに担当を固定します。

さらに、ChatGPTではプロンプトを蓄積して「社内マニュアル化」し、Cursorではプロジェクト全体の構造を把握させて進行管理まで任せられる体制を作ります。

つまり、AIを社内のチームメンバーとして位置付け、適材適所で役割を割り当てることが、最短で成果を上げる秘訣です。

AIを〝社員1名〟として迎え入れるマインドセット

AIを「社員」として扱う発想は、ツール依存から脱却し、共同作業という視点で活用するための第一歩です。

この発想を持つと、AIに依頼する際に指示が自然と具体的になり、出力精度も安定します。

また、社員を採用する場合と同じく、AIの得意分野と不得意分野を見極めることが重要です。

AIは膨大な情報整理や定型作業は得意ですが、倫理判断や感情を伴う意思決定は不得手です。

- ツールではなく「同僚」として接する

- 得意/不得意を事前に把握する

- 成果物の最終判断は人間が行う

モデルごとの得意分野を理解し、役割分担する

AIを効果的に活用するためには、ただ「便利そうだから使う」のではなく、〝モデルごとの得意分野を理解して正しく役割分担すること〟が欠かせません。特に「どのモデルを、どの場面で使うか」を意識することで、成果物の品質と作業効率が大きく変わります。

たとえば、GPT-5は〝正確性と安定性〟が強みであり、〝記事作成や要件定義〟のように専門性と信頼性が求められる業務に適しています。

一方で、GPT-4oは〝専門用語をわかりやすく解説する力〟に優れており、SEOやマーケティングのようにクライアントへの説明が必要な場面で真価を発揮します。

さらに、O3は「リーズニングモデル」と呼ばれ、〝複雑な課題を論理的に整理する〟のに強みを持っています。特に、提案書や見積もりの妥当性を考えるときに役立ちます。

また、O4 miniはO3の簡易版として〝スピーディな出力〟を求めるときに重宝します。短時間での確認や簡易的な資料作成に適しています。

4.1はコーディング領域、とくにAPI連携での利用に向いているとされ、〝普段使いよりも技術的用途〟に特化しています。

このようにモデルごとの特徴を押さえておくと、場面に応じて最適なAIを「社員のように配置」できるのです。

実際の使い方としては、まずO3で提案の骨子を作り、その後GPT-4oに切り替えて〝中学生でもわかる解説〟を生成してもらう、といった流れが自然です。

最終的にはGPT-5で正確性を担保しつつ記事や資料を仕上げる。こうした〝バトンリレー型のAI活用〟は特に副業Web制作者に向いている方法です。

モデル選択を誤ると、時間ばかり浪費してしまいますが、適切に組み合わせれば〝自分の作業負担を大幅に減らしつつ、成果物の品質を高められる〟のです。

要点を整理すると次の通りです。

- 〝GPT-5〟: 正確性・安定性重視。記事作成や要件定義に最適。

- 〝GPT-4o〟: 専門用語をわかりやすく翻訳。クライアント対応に強い。

- 〝O3〟: リーズニングモデル。複雑な課題整理や妥当性検討に有効。

- 〝O4 mini〟: 高速応答型。短時間での簡易出力に便利。

- 〝4.1〟: 技術用途向け。APIやコーディング作業に強み。

つまり、〝AIモデルを「同じ人材のクローン」と考えるのではなく、「異なるスキルを持ったチームメンバー」として組み合わせること〟が最重要ポイントなのです。

こうした意識を持つだけで、AI活用の効率も成果も大きく変わります。

ChatGPTで作業マニュアルを作成・プロンプト化する方法

ChatGPTは、日常業務で繰り返し行う作業をマニュアル化し、プロンプトとして保存できるのが大きな強みです。

一度作ったプロンプトを再利用することで、作業の再現性と品質を保ちながらスピードアップが可能です。

例えば、「営業メール作成プロンプト」や「SEO記事構成プロンプト」を作り、用途ごとに使い分ければ、社内の“標準化された作業フロー”として機能します。

- プロンプトをテンプレ化して再利用

- 用途別に分類して管理

- 品質の均一化と時短を同時に実現

Cursorでプロジェクト全体を俯瞰するワークフロー設計術

Cursorは、コード補完やデバッグだけでなく、プロジェクト全体の構造を把握する力があります。

特に、複数ファイルが連動する大規模案件では、依存関係や影響範囲を把握しながら作業を進められるのが強みです。

さらに、「この修正はどこに影響するか」を即時に確認できるため、作業ミスや二度手間を大幅に減らせます。

- コード全体の構造を把握しやすい

- 依存関係を可視化して影響範囲を管理

- 修正のリスクを事前に察知可能

「このままAIに引き継げばいい」状態に整える外注支援戦略

AIを使った外注支援戦略とは、AIに業務を引き継げる状態に整えてから外注化する方法です。

この準備をすることで、人に外注する場合でも説明工数が減り、スムーズな納品が可能になります。

例えば、AIで作成したコードの概要コメントや、提案資料の構成案を整えておけば、外注先はすぐに作業を開始でき、品質のばらつきも減ります。

- AIで下準備を整えてから外注

- 説明工数を削減し、納品スピードを向上

- 品質の標準化が可能に

AIは“何でも屋”じゃなくて、ちゃんと役割を与えて初めて真価を発揮します!

Web制作に役立つAIツールと活用法【目的別】

結論から言えば、目的別にAIツールを選び使い分けることが、Web制作における生産性と品質を同時に高める最短ルートです。

理由は、AIツールにはそれぞれ特化分野があり、万能な存在ではないからです。

例えば、コーディングに強いAIもあれば、デザイン提案が得意なAI、テキスト生成が得意なAIなど、多様な役割が存在します。

「この業務ならこのAI」というマッチングを徹底することで、無駄な手戻りや精度低下を防ぐことができます。

具体的には、コード補完やエラー修正はCursorやClaude Codeに任せ、UIデザインの生成はUizardやGalileo AIに委ねる。

さらに配色設計はKhromaに相談するなど、役割を明確化することで“自動化の相乗効果”を発揮できます。

つまり、AIツールを「何となく便利そうだから使う」のではなく、課題解決のための最適解として使い分けることが、成果を最大化する鍵です。

コーディング支援(Cursor/Claude Code/GitHub Copilot/Codeium)

コーディング領域におけるAI活用は、「スピード」と「正確性」を両立させるための必須戦略です。

特にCursorは文脈理解が優れており、現在編集中のコードや関連ファイルを踏まえて補完や修正案を提示してくれます。

「どう書けばいいかわからない」と止まる時間を大幅に削減できるのが大きな魅力です。

Claude Codeは大量コードや複雑な仕様書の理解に強く、複数ファイルをまたぐ構造整理やリファクタリングにも対応可能。

日本語でのやり取りにも比較的強いため、海外ツールに慣れていない方にも扱いやすいです。

GitHub CopilotはVSCodeとの親和性が高く、Tabキー 一つで瞬時にコードを補完してくれるシンプルな設計。

短時間で大量のコードを入力する必要がある場面では特に効果を発揮します。

Codeiumは無料かつ軽量で、動作の軽快さと基本的な補完精度のバランスが良いツールです。

「まずはAIコーディング支援を試してみたい」という初心者にもおすすめできます。

これらのツールを組み合わせることで、開発初期のスピードアップから最終段階の品質向上まで、コーディング工程全体を最適化できるのです。

- Cursor:文脈理解に強く、補完精度が高い

- Claude Code:大量コードや仕様書解析が得意

- GitHub Copilot:シンプル操作で高速補完

- Codeium:無料で軽量、試験導入に最適

どのツールを使うか迷ったら、まずはプロジェクト規模・自分の作業環境・得意不得意の3要素で選ぶことをおすすめします。

デザイン支援(Uizard/Galileo AI/Khroma)

デザイン領域でのAI活用は、「ゼロから作る負担」を大幅に減らすと同時に、新しい発想や配色の幅を広げる効果があります。

Uizardは、手描きのワイヤーフレームを瞬時にUIデザインへ変換してくれるツールです。

「ラフはあるけど具体的なデザインに落とし込む時間がない」という時に非常に有効です。

Galileo AIはプロンプトからUIデザインを自動生成します。英語ベースの操作ですが、レイアウトの参考や構造案のたたき台作成に適しています。

デザインの方向性を早期に固めたいときに強い味方です。

KhromaはAIによる配色提案ツールで、プロジェクトやブランドイメージに合ったカラーパレットを自動生成します。

特に配色センスに自信がない場合や、既存デザインとの差別化を図りたい時に重宝します。

これらを活用することで、デザイン作業の初動スピードが上がるだけでなく、クオリティの安定化も実現できます。

- Uizard:ワイヤーフレームからUIデザインを自動生成

- Galileo AI:プロンプトベースでUI構造案を生成

- Khroma:ブランドやテーマに合った配色提案

特にデザイン作業に時間を取られがちな副業Web制作者にとって、これらのツールは案件の回転率と顧客満足度を同時に引き上げる存在となります。

テキスト生成・構成支援(ChatGPT/Notion AI)

テキスト生成・構成支援の領域では、文章作成や情報整理を効率化し、企画段階から納品直前までサポートできるのが特徴です。

ChatGPTは、プロンプト次第で構成作成、本文執筆、改善提案まで幅広く対応できます。

特に営業文や企画書、ブログ記事など、アイデアを短時間で形にする用途に最適です。

Notion AIは議事録や要約、アイデア整理に強く、プロジェクトの骨組みを作る段階で重宝します。

既存のメモや資料を整理しながら、次のアクションプランを導き出すのに適しています。

- ChatGPT:企画から文章作成まで幅広く対応

- Notion AI:情報整理と構造化に強み

文章や構成の品質は、初期段階での精度が成果物全体に影響します。

この段階からAIを活用することで、後工程の修正コストを大幅に削減できます。

Webサイト生成(Framer AI/Durable/10Web)

Webサイト生成系AIは、「ゼロからの構築」を短時間で実現するための強力な武器です。

Framer AIはデザインからコーディングまでを1つの画面で完結でき、アニメーションも自動生成可能です。

特にデザインと実装を並行して進めたい場合に適しています。

Durableは業種別テンプレートを用意しており、スモールビジネス向けサイトを爆速構築できます。

短納期案件や試作品制作に効果的です。

10WebはWordPressベースで構築され、SEO最適化済みのテンプレートを活用可能。

既存のWordPress運用スキルを活かせるため、既存案件のリプレイスにも対応しやすいです。

- Framer AI:デザイン〜コーディングをワンストップで

- Durable:テンプレベースで爆速構築

- 10Web:WordPress特化、SEOにも配慮

これらを活用すれば、「時間がかかる初期構築」を大幅に短縮し、本来注力すべきクリエイティブな工程に時間を回せます。

自動化・運用(Zapier/Make/Taskade AI)

自動化・運用系AIは、日常的な繰り返し業務やシステム間連携を無人化し、作業負担を根本から減らします。

ZapierやMakeは、フォーム送信→顧客登録→Slack通知といった複数ツール間の連携を自動化します。

「人の手を介さず情報が流れる仕組み」を構築できます。

Taskade AIは業務タスクを分解・文書化でき、プロジェクト設計そのものをAIに任せることが可能です。

これにより、作業開始前の準備時間を大幅に削減できます。

- Zapier/Make:複数ツールの自動連携

- Taskade AI:タスク分解・設計を自動化

自動化によって生まれた時間を、顧客対応や新規提案など価値の高い業務に回せば、収益性向上にも直結します。

プロジェクト管理・外注対応(Trello+ChatGPT/Notion+Claude Code)

プロジェクト管理・外注対応の領域では、タスクの可視化と指示の自動化が最大のメリットです。

Trello+ChatGPT連携では、外注タスクを整理し、自動的に指示書や進捗報告を生成できます。

これにより、外注メンバーとのやり取りの手間を削減できます。

Notion+Claude Code連携は、コード付きドキュメントの整理・更新をAIが担当。

仕様変更にも柔軟に対応でき、複雑な技術情報をシンプルにまとめられます。

- Trello+ChatGPT:タスク整理と指示生成を自動化

- Notion+Claude Code:技術ドキュメントの効率的な管理

これらの組み合わせにより、管理工数を減らしつつ外注品質を一定水準に保つことが可能になります。

外注は指示の正確さで決まります。

AIでタスク分解→テンプレ化→Notion共有まで整えてから渡せば、品質もスピードも安定します!

未経験からAI活用によって月収30万→100万を達成した実例をもとに、再現性のあるAI導入ステップと稼ぎ方が具体的に示されており、副業初心者にとって最速で成果を出すヒントがあります。

【AI×Web制作】未経験でも月30万→100万稼げる!初心者向けAI活用ロードマップ完全ガイド

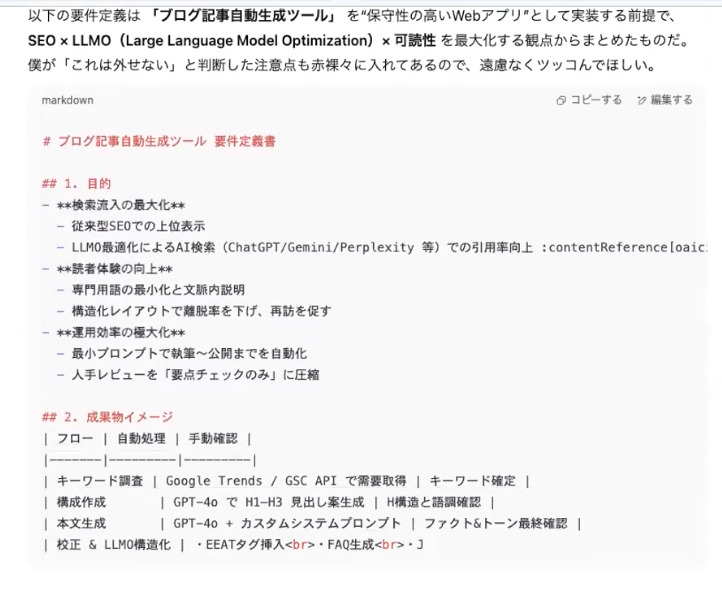

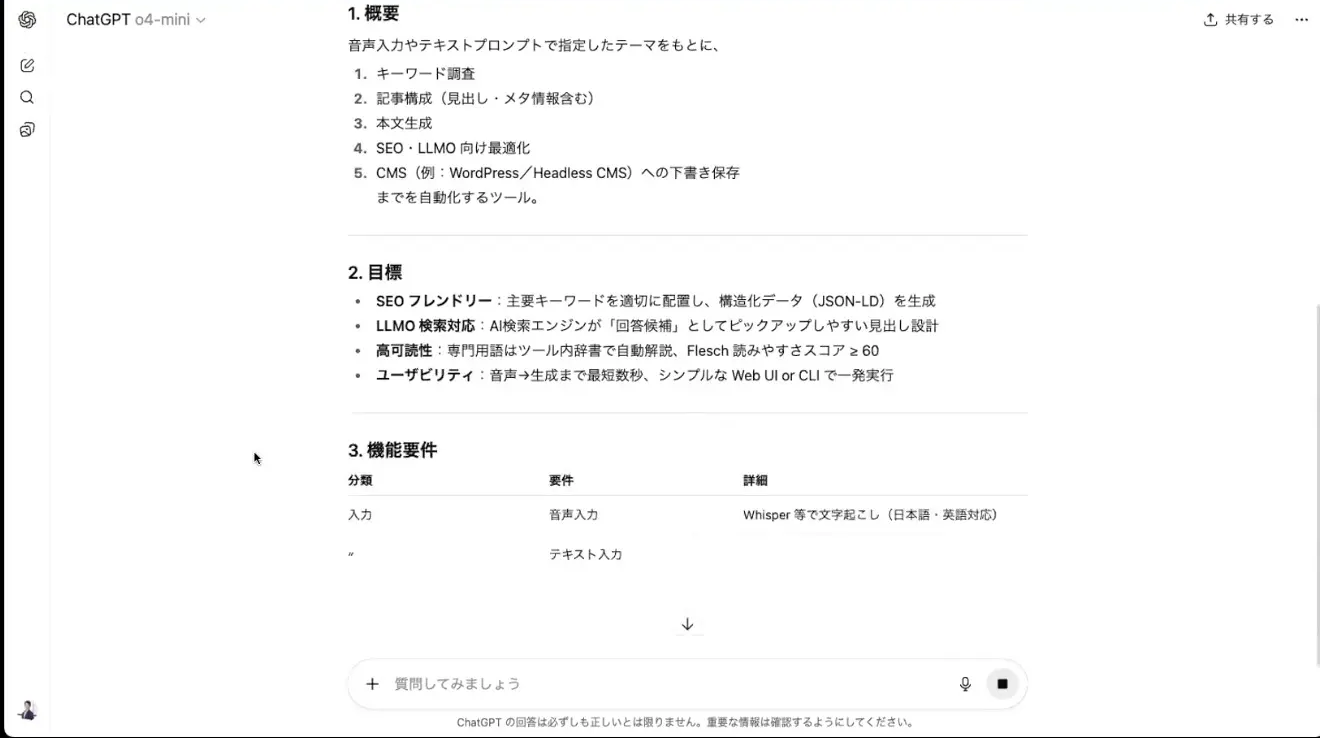

HTML・CSS・JSをAIで自動生成する具体ステップ

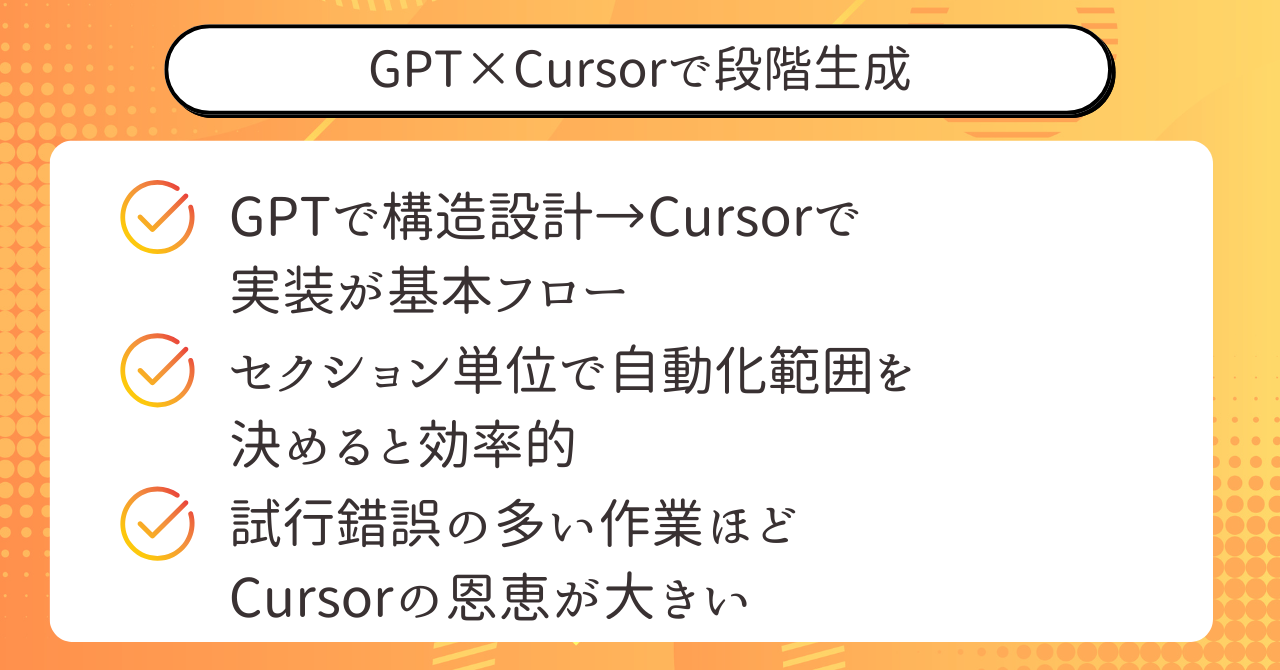

この章では、実務でそのまま使える手順に落とし込み、〝まずGPTで設計→Cursorで実装〟という王道フローを示します。

大切なのは、いきなりコードを書かず、要件→情報設計→骨組み(HTML)→見た目(CSS)→挙動(JavaScript)の順に段階化することです。

この〝思考の順番〟を守るだけで、ハルシネーションのリスクを抑え、修正コストを最小化できます。

HTML構造をGPTで作成する際の〝思考の順番〟とプロンプト例

最初のステップは、要件の粒度をそろえることです。

〝誰に・何を・どの順で見せたいか〟を短文で並べ、ページの目的を一文で締めると、GPTの解像度が一気に上がります。

次に、セマンティックHTMLの採用を明示します。

header/main/footer、見出し階層(h1→h2→h3)、nav/section/article/asideの使い分けを指示し、アクセシビリティ属性(aria-*)の付与もリクエストします。

最後に、再利用可能なパターン(ヒーロー、サービス一覧、CTA、FAQ、フッター)を部品化し、クラス命名規則(BEM)を固定。

こうして骨組みを固めてから、初めてコード生成を依頼します。

プロンプト例(構造設計→HTML生成の二段階)

1)構造設計依頼:

〝BtoBコーポレートサイトのトップページ。目的は資料DLの獲得。想定読者は情シス責任者。

見出し階層とセクション順を、UXの観点で提案。各セクションに必要な要素と文量目安も。

セマンティックHTML前提、WAI-ARIA考慮、ファーストビューに主要CTAを配置。〟

2)HTML生成依頼:

〝上記構造に沿って、BEM命名のクラスを付けたHTMLを生成。

sectionにはdata-sectionラベルを付け、スクリーンリーダー向けにaria-labelを適切に設定。

文言はダミーでOK。コメントで各ブロックの意図を説明して。〟

ここまで準備すれば、Cursorへコピーペースト→補完・分割・微修正の流れにスムーズに移行できます。

特に、「構造→生成→検証」の三拍子を一気通貫で回すことが、手戻りを最小化するコツです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 要件→情報設計→HTMLの順で段階化(いきなり書かない)

- セマンティックHTMLとWAI-ARIAを明示して品質を底上げ

- BEM命名・再利用パターンで保守性を担保

- 構造設計プロンプト→生成プロンプトの二段構え

まずは小さく1ページで試し、成功した設計とプロンプトをテンプレ化して横展開していきましょう。

CSSはどこまで自動化できる?セクション別に考えるスタイル設計

CSSの自動化は、「どこまでAIに委ねてよいか」をセクション単位で決めると失敗しにくくなります。

まず、タイポグラフィ(ベースのfont-size/line-height/カラー変数)と、レイアウト系トークン(spacing・radius・shadow)を「設計指針」としてGPTに提示します。

次に、レイアウトはCSS Grid/Flexboxの選択基準を明記。

〝カード一覧はGrid、ナビゲーションはFlex、ヒーローはGrid+minmax〟のようにガイドを固定します。

自動化しやすいのは、ユーティリティ的な共通スタイル(コンテナ幅、グリッド間隔、ボタンのバリアント、フォームのベース)。

逆に、ブランド性の高いヒーローやアニメーション、微妙な余白調整は人の目で仕上げる前提にします。

プロンプト例(トークン→セクション別スタイル)

1)トークン提示:

〝CSS変数でデザイントークンを定義。–color-primary:#1b5cff; –space-xxl:64px; …。

タイポは16px基準、1.7行間。見出しスケールはclampで可変。〟

2)セクション別CSS生成:

〝ヒーロー、サービスカード一覧、CTA、FAQの4ブロックについて、BEMに準拠したSASSを生成。

Grid採用の根拠とブレークポイントの考え方をコメントで記載。

アクセシビリティ配慮(focus-visible、コントラスト比)も反映。〟

Cursor上では、該当HTMLを選択→add to chat→「この構造に最適なCSSを提案」の流れが強力です。

生成後は、「視差」「ホバー」「モーション軽減(prefers-reduced-motion)」などの改善点を追加指示し、プレビューで細部を詰めます。

ここまでの重要ポイントをまとめます。

- トークン(色・余白・タイポ)を先に固定して意思疎通を容易に

- Grid/Flexの使い分け基準を明文化

- 共通部分はAI、ブランド表現は人が仕上げる

- CursorでHTML参照→CSS生成→即プレビューの反復

最適解は案件ごとに異なります。

まずはガイドラインをテンプレ化し、プロジェクト開始時にAIへ共有する運用に切り替えましょう。

JavaScriptのバリデーション・UI制御もCursorなら対話式で対応可能

JavaScriptの実装において、特にフォームバリデーションやUI制御は頻繁に変更が発生する領域です。

こうした繰り返しの調整作業は、Cursorの対話型コーディングが非常に有効です。

たとえば、入力フォームの必須項目チェックや、リアルタイムのエラーメッセージ表示など、従来なら何度もブラウザをリロードして確認していた作業が、Cursorではコード修正と同時に提案・反映されます。

さらに、開いているファイルや関連するコードを参照しながら修正案を提示できるため、既存プロジェクトとの整合性を保ちつつ改善が可能です。

具体例として、「パスワード入力欄で8文字未満の場合に赤枠とエラー文を表示し、3秒後に自動で消す」という仕様も、プロンプトで依頼するだけで即座にコードが生成されます。

このように、試行錯誤を伴う実装の時間を大幅に短縮できる点が、Cursor活用の最大の魅力です。

- バリデーションやUI変更の即時反映が可能

- 関連コードを参照しながら修正できる

- プロンプトで仕様変更にも柔軟対応

コーディング以外で地味に時間がかかる部分もAIに委ねる発想

Web制作では、コーディング以外の付随作業が意外と時間を奪います。

画像の最適化、SEO用のメタタグ作成、サイトマップ生成、テキスト修正や校正など、いわゆる〝地味だけれど重要な作業〟です。

こうした業務こそ、AIによる自動化の恩恵を受けやすい領域です。

たとえば、ChatGPTで文章の文法チェックやリライトを行い、Canva AIでSNS用画像を一括生成、Zapierでアップロード作業や通知を自動化するなど、複数ツールの組み合わせで大幅な時短が可能です。

また、AIに作業手順や条件をあらかじめプロンプト化しておけば、人に引き継ぐのと同じ感覚で業務を移譲できます。

結果として、本来集中すべき企画やデザイン業務に時間を割くことができ、制作全体のクオリティ向上にもつながります。

- 画像最適化やテキスト修正などもAIに任せる

- ツール連携でアップロードや通知を自動化

- プロンプト化で再現性の高い作業フロー構築

このように、コーディング以外の細かな作業をAIに委ねる発想を持つことで、**制作の本質部分に集中できる環境**を整えることができます。

こういう“裏方作業”をAIに任せられるようになると、

本当に制作の負担が軽くなるんですよね!

慣れれば翌日からでも導入できますよ。

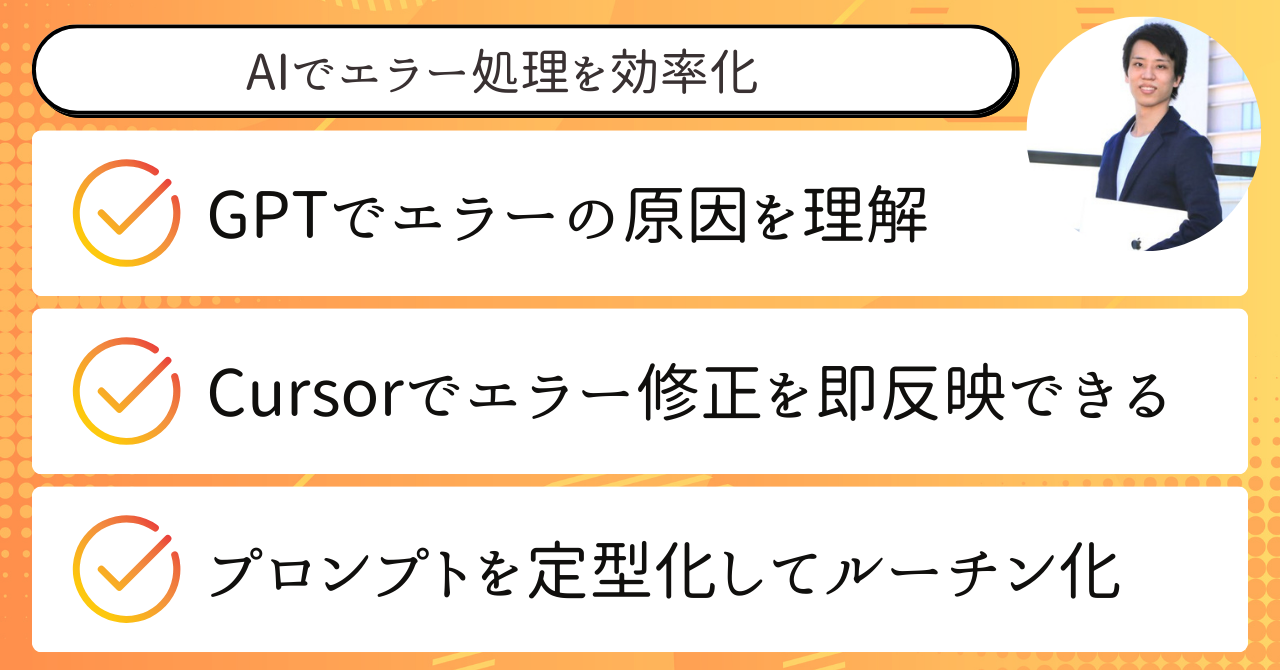

エラー処理もAIに任せられる時代へ

結論から言えば、エラー処理はAIを活用することで劇的に効率化できます。

理由は、AIが膨大なコードパターンや過去の事例を参照して、原因特定から解決案までを一貫して提示できるからです。

従来は検索やフォーラムを渡り歩いていた時間が、AIとの会話だけで短縮されるため、開発の停滞を防げます。

以下では、その具体的な活用方法をステップごとに見ていきます。

よくあるエラーはGPTに〝説明させて〟理解する

まず、エラー文をただコピペして検索するのではなく、GPTに意味を解説させることから始めます。

このプロセスにより、単なる解決だけでなくエラーの背景や原因を理解でき、再発防止の土台を作れます。

たとえば「Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined」というエラーが出た場合、GPTは原因のパターンやチェックすべき箇所を順序立てて説明してくれます。

さらに、コードの一部を貼り付けて「このエラーの原因を教えて」と依頼すると、具体的な修正提案も得られます。

- エラー文をそのままGPTに説明させる

- 背景や原因の理解を深める

- 再発防止のための知識を蓄積する

これにより、単なる応急処置から、根本的な改善へとステップアップできます。

Cursorでバグをその場で会話しながら修正する流れ

次に、実際のバグ修正ではCursorの対話型ワークフローが活躍します。

コードを読み込ませた状態で「このエラーを修正して」と依頼すると、関連部分を解析しながら修正版を提案してくれます。

特に、複数ファイルにまたがる修正や依存関係の確認が必要な場合も、Cursorが自動で該当箇所を提示してくれるため、修正漏れを防げます。

- コード全体を理解したうえで修正提案が可能

- 関連ファイルや依存関係も自動でチェック

- 修正版を即時反映し動作確認できる

結果として、修正スピードと精度が飛躍的に向上します。

デバッグプロンプトの定型化で〝毎回の苦痛〟から解放される

同じようなエラー対応を繰り返す場合は、デバッグ専用のプロンプトを定型化しておくのがおすすめです。

これにより、毎回ゼロから指示を書く必要がなく、再利用可能なテンプレートとしてチーム全体で共有できます。

たとえば「エラー原因を特定→修正案提示→再発防止策の提案」という3ステップを1つのプロンプトにまとめておくと、作業の抜け漏れを防げます。

- デバッグの指示内容をテンプレート化する

- 作業フローを固定して品質を安定させる

- チーム全体で共有して再利用する

これにより、デバッグ作業が「負担」から「ルーチン」に変わります。

AIにエラー対応させる最大の利点は〝再発防止の仕組み化〟

AIをエラー対応に活用する最大の価値は、その場限りで終わらない改善を実現できる点です。

修正過程や原因をAIに記録・整理させれば、ナレッジベースとして蓄積でき、将来のトラブル対応が短時間で済むようになります。

さらに、発生頻度の高いエラーをパターン化しておくことで、事前に予防策を講じることも可能です。

- 修正内容を自動で記録・整理できる

- 過去事例を活用して迅速に対応できる

- 事前の予防策を講じられる

エラーを「成長の糧」に変える――これが、AI時代のエラー処理の本質です。

エラー対応って、本来はすごくストレスになる作業ですが、

AIに任せられるようになってからは、むしろ改善のチャンスに変わりました。

「失敗もデータになる」って感覚がいいですよね。

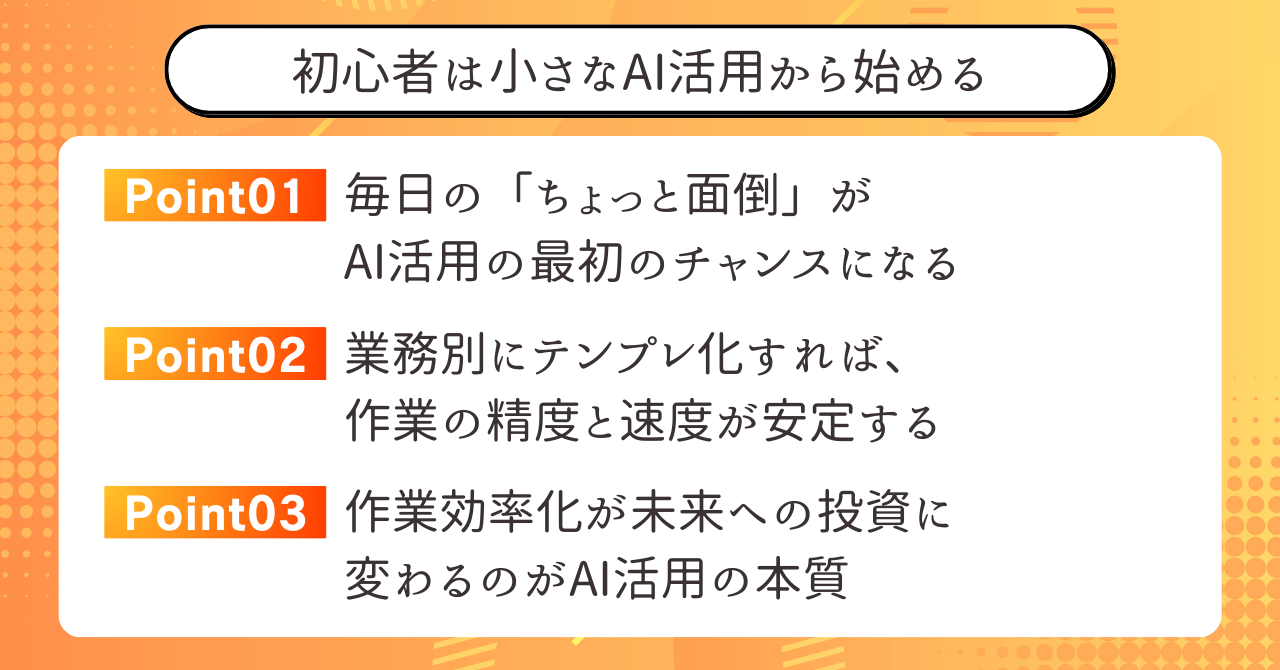

副業初心者が今すぐ始めるためのAI活用アクション

結論として、副業初心者がAIを導入する際は、まずは小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

理由は、いきなり高度な自動化や大規模な導入を目指すと、ツール選びや設定に時間がかかり、挫折する可能性が高くなるからです。

日常的な細かい作業からAIに任せることで、使い方やプロンプトの工夫を自然に学べ、徐々に活用範囲を広げられます。

ここからは、そのための具体的なステップを紹介します。

まずは「小さな面倒」からAIに任せてみる

AI活用の第一歩は、日々の作業の中で「ちょっと面倒だな」と感じる部分を任せることです。

例えば、メールの定型文作成、画像サイズの調整、文章の誤字チェックなど、1回数分〜数十分かかるような作業はAIの得意分野です。

この小さな置き換えから始めることで、短期間で効果を実感しやすくなります。

- 短時間で終わる単純作業を任せる

- 自分の作業リストを洗い出して候補を探す

- 試しながらAIとの相性を確認する

これにより、AI活用のハードルが一気に下がります。

実務で即使える3つの簡単なプロンプト活用例

実務に直結するプロンプトを持っておくと、AI活用はさらにスムーズになります。

ここでは初心者でもすぐ試せる3つの例を紹介します。

提案文作成:「○○という条件で提案文を作成してください」

コード補完:「以下のHTMLに合うCSSを提案してください」

こうしたプロンプトはテンプレート化しておくと、毎回ゼロから書く必要がなく効率的です。

「時間を生み出す」ことからAI導入を始めるべき理由

AI導入の目的は、作業時間を減らして「余白」を作ることです。

空いた時間を学習や新しい案件へのチャレンジに充てれば、収入やスキルアップの速度が加速します。

単に効率化するだけでなく、次の行動のためのリソースを確保する視点が重要です。

- 作業削減がスキルアップの時間を生む

- 空いた時間を成長や営業活動に投資できる

- 中長期的に収入向上につながる

AI活用はゴールではなく、あくまで手段であることを忘れないようにしましょう。

明日もWeb制作を楽しめるようになる、AIとの付き合い方

最後に大切なのは、AIを長く活用できる関係を築くことです。

すべてを任せるのではなく、自分が得意な部分は残しつつ、苦手な部分や時間のかかる部分だけAIに任せます。

このバランスが取れると、ストレスを減らしつつ継続的に成果を出せるようになります。

- 得意分野は自分で、苦手分野はAIに任せる

- ツールやプロンプトを定期的にアップデートする

- AIを「相棒」として長期的に活用する

日々の積み重ねが、数ヶ月後には大きな差となって現れます。

AIって最初は難しそうに感じますが、

小さなことから始めるとあっという間に生活の一部になります。

「気づいたら手放せない存在」になると思いますよ。

まとめ:AIは副業Web制作者の“時間と可能性”を広げる最強の相棒

この記事では、副業Web制作者が直面する課題と、その解決におけるAIの可能性について解説しました。

AIを導入することで、コーディング・デザイン・テキスト生成だけでなく、営業や運用の効率化まで幅広く対応できます。

特に大切なのは、効率化そのものを目的にするのではなく、AIによって「時間の余白」を生み出すことです。

その余白をスキルアップや案件獲得に充てることで、副業としての成長スピードを加速できます。

- AIは属人的な作業を標準化し、安定した成果を生む

- 小さなタスクから任せることで自然に活用が広がる

- 長期的には収入アップや独立にもつながる

AIは「代替手段」ではなく、新しい働き方を実現するパートナーです。

副業初心者の方も、まずは日常の小さな作業からAIに任せ、着実に活用範囲を広げていきましょう。

その積み重ねが、明日の制作をもっと楽しく、もっと自由にしてくれます。

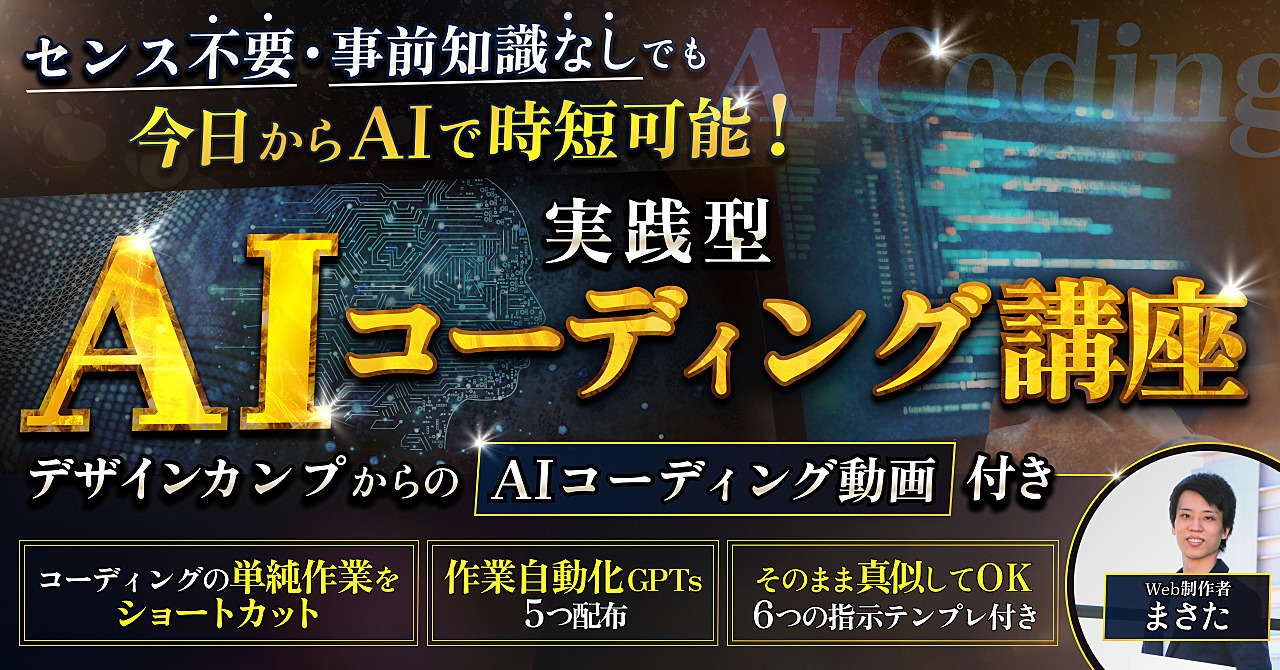

【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座

まさたさんのBrain「【今日から時短可能!実務で使えるAIスキルが身につく】実践型AIコーディング講座」では、センス不要、事前知識なしでも実務で使えるAIスキルを身に付けるためのノウハウが詰まっています。

- コーディングの〝面倒〟をAIに丸投げする方法

- AIスキルは“自動化・仕組み化”の究極スキルだった

- タイピング最下位でも3倍速で納品できた方法

- 「質問が怖い…」から解放されるAI活用の秘密

- ChatGPTでエラー解決が一瞬になる仕組みとは

- コードストック不要|忙しい人がAIで時短できる理由

- コーディングがAI外注で終わる時代|どう使えばいい?

- 知らないと損する“AIコーディング”時代の生き方とは

まさたさんのXでは、AI×WEB制作の基礎が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

まさたさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。