Brainメディア運営部です!

今回の記事では、

〝発信したくても何も思いつかない〟という悩みを根本から解決する視点をお届けします。

「毎日発信したいけど、何を書けばいいか分からない……」

そんな悩みを抱えたまま、投稿画面の前で指が止まっていませんか?

実はこの状態、多くのSNSユーザーが一度は直面する〝発信の壁〟です。

けれど、安心してください。

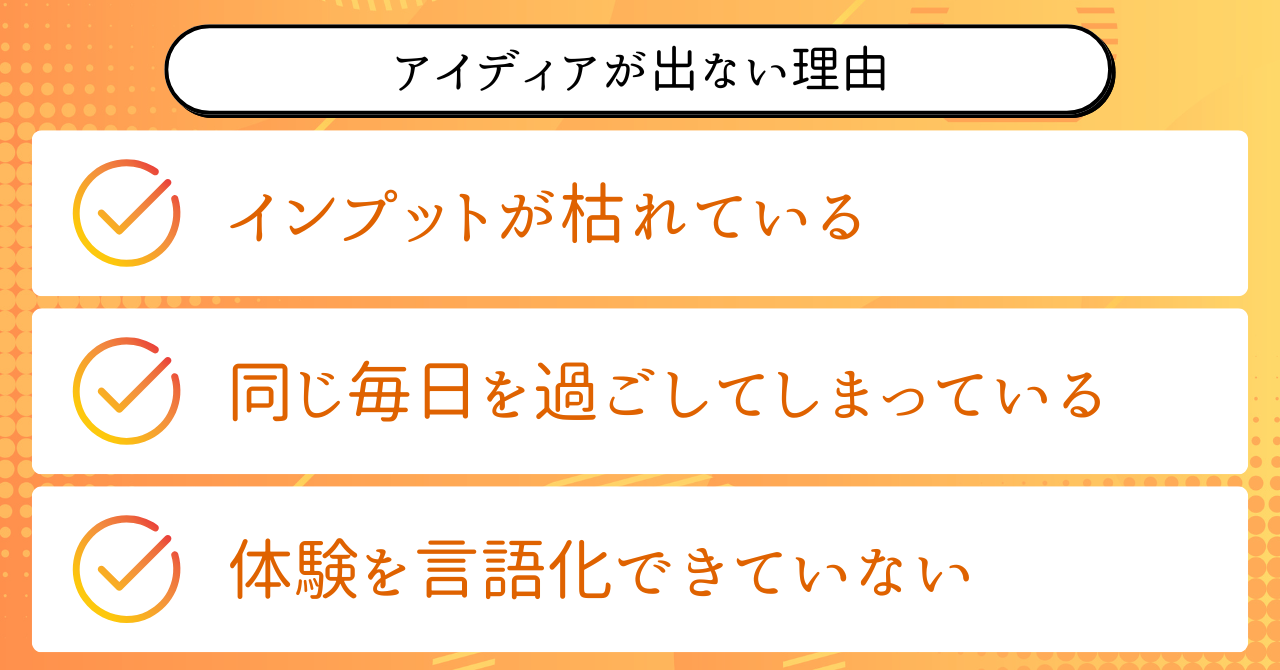

発信ができないのは、〝アウトプットの才能がない〟からではありません。

本当の原因は、〝インプットの質と量が足りていない〟というシンプルな理由にあります。

たとえば、過去のネタ帳を見返してもピンとこない。

他人の投稿を見て「すごい」と思ったはずなのに、自分の言葉が出てこない。

このような〝空回り〟を経験したことがある人は多いでしょう。

それは、日々の生活が〝同じ景色〟に固定されていて、

脳が新しい刺激を受け取れていないことが大きな要因です。

逆に、新しい場所に行ったり、

いつもと違う人と会話したり、

知らなかった知識に触れたりすると、

自然と「これ、誰かに伝えたいな」と感じる出来事が増えていきます。

つまり、発信とは〝努力〟ではなく〝循環〟であり、

「出すためには、まず入れる」というシンプルな構造があるのです。

そしてこの循環の視点を手に入れるだけで、

〝発信できない悩み〟は見違えるほど軽くなります。

本記事では、「なぜ発信が止まってしまうのか?」という根本原因から、

「どうすれば日常にインプットを増やせるのか?」まで、

具体的な事例を交えてわかりやすく解説しています。

SNS初心者から中級者まで、

〝自分の言葉で発信できる力〟を身につけたい方にとって、

実践的で納得感のあるヒントをお届けします。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

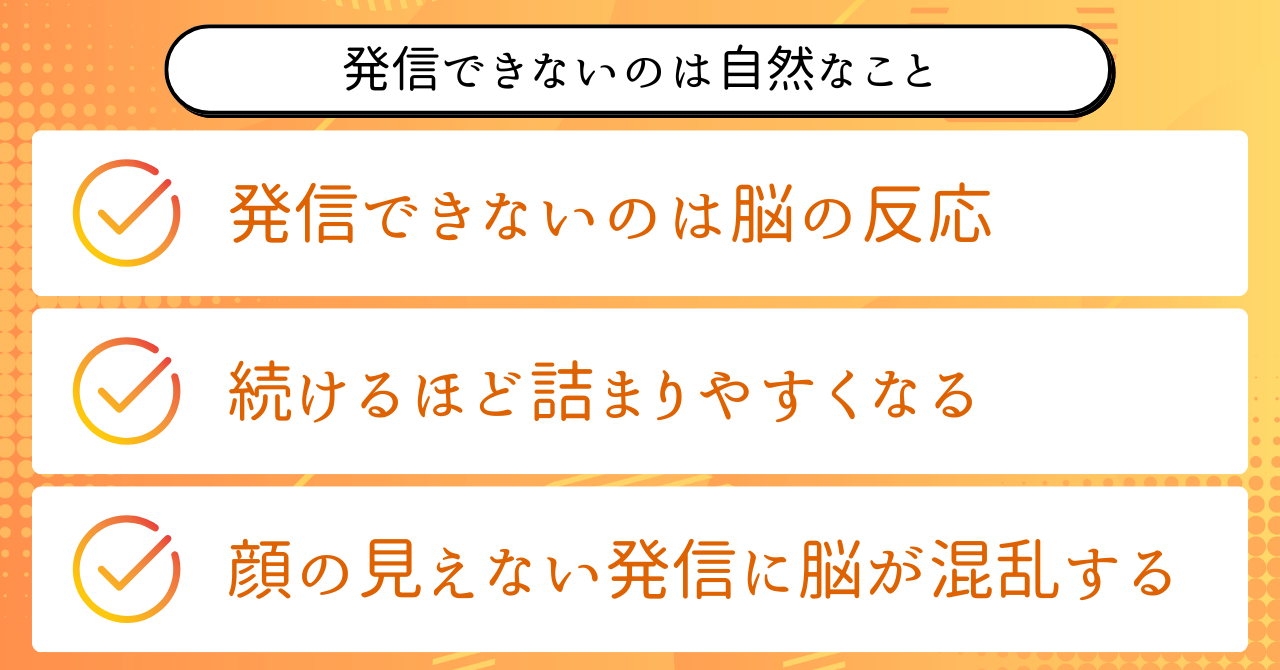

「何も思いつかない」は甘えじゃない。SNS時代に詰まるのは〝当然の現象〟

〝発信ができない〟状態は、

初心者だから起きるわけではありません。

実は、多くの経験者が何度も直面している〝避けられない現象〟です。

なぜなら、人間の脳は本来〝目の前にいない多数の人に向けて発信する〟ようにはできていないからです。

さらにSNS時代の今、

発信の頻度も、求められるクオリティも年々上がり続けています。

たとえば、毎日投稿を続けていた人が突然手が止まる。

投稿画面を開いて、何も書けずに閉じる。

それを何度も繰り返す。

これはよくある話です。

〝発信できないのは甘え〟という考えは間違いです。

むしろ、「どうして出てこないんだろう」と悩んでいる時点で、

すでに次の発信に向かっている証拠です。

まずはこの前提を、

正しく理解するところから始めてください。

発信できないのはなぜか?それは〝構造的に自然な反応〟だから

〝発信できない〟理由は、能力や継続力の問題ではありません。

そもそも、発信に向いている脳の構造を持つ人など存在しないからです。

私たち人間は、元来「目の前の数人」との会話によって情報を共有してきました。

しかし、SNSでは〝相手の顔が見えない〟〝何万人に見られるか分からない〟という状況で、

継続的に情報を発信しなければなりません。

たとえば、投稿前に「誰に響くのか分からない」「批判されたらどうしよう」と不安になる。

結果、何も投稿できずに時間だけが過ぎる。

このような状態は、

脳の構造にとってごく自然なストレス反応です。

つまり、発信ができないと感じるのは〝環境と人間のズレ〟によって引き起こされているのであって、

自分の弱さや怠慢とはまったく関係ありません。

その事実に気づくだけでも、

焦燥感や罪悪感は大きく軽減されていきます。

継続している人も詰まる。〝ネタ切れ〟は誰にでも起きる現象

どれだけ発信を継続している人でも、

ネタに詰まる瞬間は必ず訪れます。

その背景には、

発信を続けるほどに〝自己評価の基準が上がってしまう〟という心理的な現象があります。

過去の投稿と比べてしまい、「今回の内容は弱い」「もう少しインパクトを出したい」と悩む時間が増えていきます。

たとえば、「今日は10本分の動画を撮ろう」と決めてカメラの前に立つ。

しかし、構成が浮かばず、1本も撮れずに終わってしまう。

頭の中は真っ白で、

撮影が始まらないまま1時間が経ってしまう。

これはベテラン発信者の間でも頻発しています。

ネタ切れは〝経験不足の証拠〟ではなく、

むしろ〝経験値があるからこそ詰まりやすくなる〟という側面もあります。

だからこそ、自分の状態を責めるのではなく、

「今は発信前の整理期間なんだ」と捉え直す視点が必要です。

無理に出そうとするほど、

発信は遠のいてしまいます。

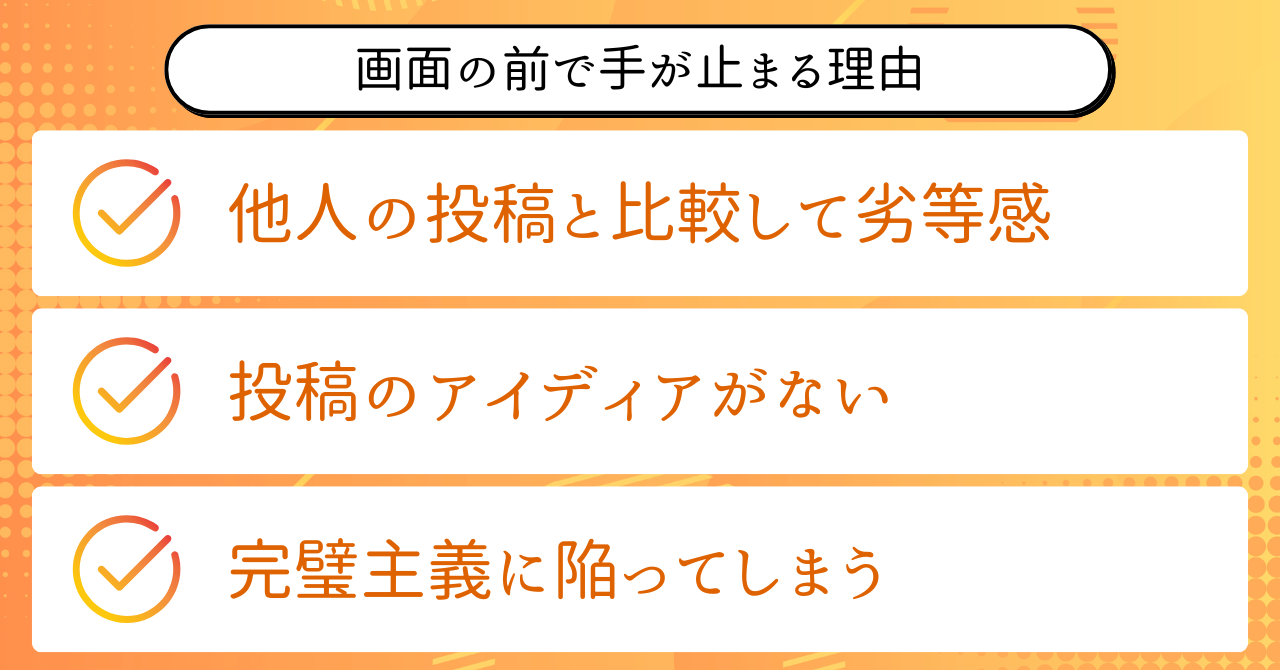

画面の前で手が止まる――SNS発信あるあるの正体とは?

- 投稿画面を開いたのに、何も書けない

- 気づけば何も発信せずに1時間が過ぎている

この現象は、

多くのSNS発信者が陥る“あるある”の典型です。

その原因は、

インプットも整理もできていない状態で〝無理やりアウトプットしようとすること〟にあります。

さらに追い打ちをかけるように、

他人の投稿を見るほど自分の発信に自信が持てなくなっていく悪循環が起きています。

これは意志や努力の問題ではなく、

〝SNSという環境が生み出す構造的な詰まり〟です。

ここでは、なぜ手が止まり、

なぜ発信できない状態に陥るのか。

その正体を明確に言語化していきます。

「投稿画面を開いて閉じる」を繰り返してしまうのはなぜか?

〝思いつかないのに、何とか投稿しようとする〟

この思考が、SNS発信を苦しくする原因です。

多くの人が、発信とは「浮かんだものを出す作業」だと思っています。

しかし実際は、

何も浮かんでいないのに投稿しようとする瞬間が、

最も手が止まりやすいタイミングです。

たとえば、朝のToDoリストに「ツイートを3本書く」と書いたとします。

そして昼頃、ツイート作成画面を開く。

けれど何も思いつかず、いったん閉じる。

タイムラインを見に行き、他人の投稿をチェックする。

何も思い浮かばないまま、またツイート作成画面を開く。

このループにハマると、

1時間以上が平気で消えていきます。

これは〝アイデアがないのに出そうとしている状態〟であり、

本来すべきは“ネタ探し”ではなく“視点の切り替え”です。

無理やり絞り出すのではなく、

まず一歩離れること。

これが意外なほど効きます。

他人の発信を見れば見るほど、自分が書けなくなる理由

SNSでよくある勘違いが、「他人の投稿を見ればネタが思いつく」というものです。

しかし現実には、

他人の投稿を見るほど、

かえって自分の発信が止まりやすくなります。

その理由は、比較によって〝オリジナリティのハードル〟が無意識に上がってしまうからです。

たとえば、インフルエンサーの投稿を見ると「この内容、完成されすぎている」と感じてしまう。

「同じことを言っても劣化版になるだけ」「どうせ自分が言っても響かない」と思ってしまう。

結果、自分の発信ができなくなります。

また、1年前とほぼ同じ内容を発信していても、

それが成立しているのが上級者。

初心者がそれを真似ると「今さら感」が出てしまう。

そのギャップにも苦しみます。

つまり、インフルエンサーの発信は〝参考にはなるが、素材にはならない〟のです。

自分の目線や体験から、

自然に言葉が出てくるようにするには、

もっと〝別の角度からのインプット〟が必要です。

「出ない」のは当たり前。原因は〝インプットの欠如〟にある

発信が止まると「自分には向いていないのかも」と落ち込んでしまう人が少なくありません。

しかし実際は、

アウトプットができない原因の多くは〝インプットが足りていない〟ことにあります。

人間の体に例えるなら、発信とは〝排出〟です。

何も食べていない状態で便通があるわけがないのと同じように、

〝何も吸収していなければ、出すものがない〟のは当然の話です。

この章では、「発信が止まったとき、なぜネタが出てこなくなるのか?」という構造的な原因と、

情報発信者にとって不可欠な〝インプットの視点〟について深掘りしていきます。

アウトプットが止まるのは、インプットが枯れているサイン

〝出ないのは、出す努力が足りないから〟と思い込んでいる人は多いですが、それは逆です。

本当の原因は、ほとんどの場合〝入れていないから出ない〟だけです。

たとえば、ダイエット中に極端な食事制限をしていたとします。

野菜と水だけの生活を1週間続けると、

身体からはほとんど何も排出されなくなります。

これは誰でも納得できる理屈です。

それと同じで、発信も〝材料が枯渇していれば、自然と止まる〟ものです。

にもかかわらず、「もっと努力して出さなきゃ」「とにかく何か書かなきゃ」と焦るほど、

空回りしてしまう。

この状態から抜け出すには、「出すこと」を考えるのを一旦やめ、「何を吸収できていないのか?」を見直すことが必要です。

同じ毎日を繰り返していたら、同じ投稿しか生まれない

新しいネタが出ないとき、

多くの人が気づいていないのが〝自分の生活がルーティン化している〟という事実です。

毎日同じ場所に行き、同じ人と話し、同じようにスマホを見ている。

そこに新しい視点や発見があるはずもありません。

たとえば、「今日は何を発信しようか」と悩んだ日に限って、

昨日と変わらない景色しか見ていない。

そんな日常では〝変化のある発信〟は生まれません。

重要なのは、日々の中に〝変化のタネ〟を入れること。

- 初めての場所に行ってみる

- 初対面の人と会話してみる

- 普段読まない本を手に取ってみる

それだけで、発信のきっかけは劇的に増えます。

つまり、発信が止まったときに見るべきなのは、

頭の中ではなく〝生活の風景〟そのものです。

発信とは〝体験をばらまく仕事〟である

情報発信を仕事にしている人が本当にやっているのは、〝体験の切り売り〟です。

つまり、自分の中で起こった気づきや学びを、

整理して届けているだけ。

何か特別な才能があるわけではありません。

たとえば、コンビニで「最近レジ袋の厚さが変わったな」と感じた。

それをそのままツイートするのではなく、「この変化に気づいている人はどれくらいいるんだろう?」「原材料の高騰が影響してるのか?」といった視点を加えて投稿する。

これが〝体験をネタに変える力〟です。

逆に言えば、〝ネタがない〟というのは〝体験を言語化する視点が欠けている〟状態です。

だからこそ、日々の出来事をただ受け流すのではなく、

〝ネタになりそうな断片〟として拾う習慣が重要になってきます。

インプット不足を脱する具体策――〝狭い日常〟を壊す5つの行動

〝発信するネタがない〟という悩みは、

実は「ネタがない」のではなく、

「視野が狭くなっている」だけです。

同じ場所、同じ人間関係、同じルーティンの中では、

どれだけ発信を頑張っても限界が来ます。

そこで必要になるのが、〝日常の外に出る〟という意識的な行動です。

なぜなら、情報発信における最大の資源は〝自分の体験〟であり、

それは〝どれだけ新しい刺激を取り込んだか〟に比例して増えていくからです。

この章では、今すぐ実践できる〝インプットの質を変える5つの具体行動〟と、

それによって実際に得られたネタの実例を紹介します。

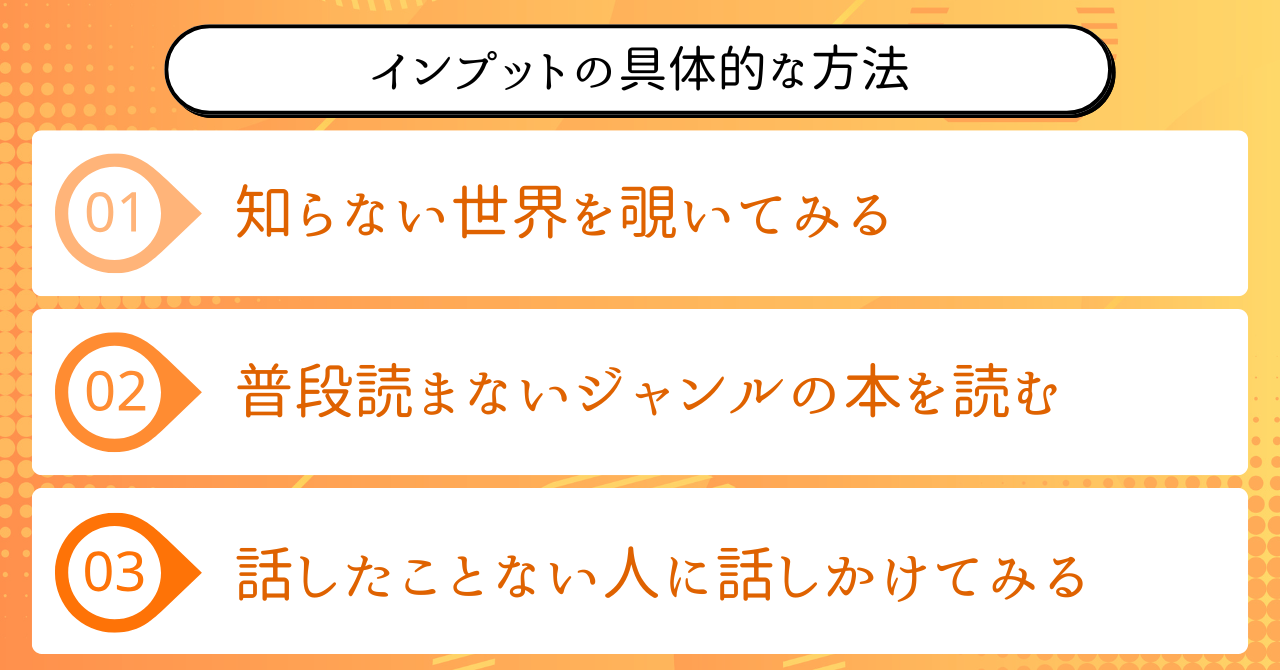

インプット=「勉強」だと思っていないか?

〝インプット〟という言葉を聞いて、「専門書を読むこと」「スキルを学ぶこと」だけを想像しているなら、

それは大きな勘違いです。

情報発信において重要なのは、

難解な知識ではなく〝人が共感できる一次体験〟です。

たとえば、普段読まないジャンルの漫画を読むだけでも視点は変わります。

サスペンスを読むことで「物語の緊張感とは何か」が理解できたり、

エッセイを読むことで「語り口の柔らかさ」に気づけることもある。

また、話したことのない属性の人と雑談してみるだけで、「自分の常識が相手には通用しない」ことに気づく。

この違和感こそが、発信の起点になります。

〝学ぶこと=知識を増やすこと〟ではなく、

〝知らない世界を覗くこと〟と捉えるだけで、

インプットの幅は一気に広がっていきます。

ネタは“遠く”にある。日常の外に出る5つの行動

ネタが出ないときほど、

情報の取り方が〝近視眼的〟になっています。

ここでは、〝発信力の源になる具体的な行動〟を5つ紹介します。

- 普段読まないジャンルの本を読む

→例:ビジネス書ばかり読む人が、児童書や絵本を読んで得る構成や言葉選びのヒント - 話したことのない属性の人と会話する

→例:業界外の人や主婦、学生と話すことで、価値観の違いに触れる - 新しい場所に行く・旅行する

→例:初めての土地で受けた接客、街の空気感、そのすべてがネタになる - 未体験の趣味にトライしてみる

→例:陶芸、ボルダリング、ボードゲーム——普段使わない脳が刺激される - 他人のライフイベントに共鳴してみる

→例:友人の結婚や出産、親の引越しなど、身近な変化を“自分の発信軸”で再解釈する

これらはすべて、情報ではなく〝体験〟を取りに行く行動です。

体験には、感情と記憶がセットで刻まれるため、

発信する言葉に説得力が生まれます。

「アメリカ40日間」で得られた発信ネタの実例

情報発信者の間では有名な話ですが、

ある発信者が〝たった40日間の渡航体験〟から、

何十本ものネタを得た例があります。

たとえば「水1本が800円もする」というエピソード。

日本では当たり前の価格帯が、

海外ではまったく通用しない。

このギャップに触れただけで、「物価」「文化差」「海外ビジネス」など、

さまざまなテーマが自然に生まれました。

また、身近な人が結婚・出産したタイミングでは、「家庭を持ちながら発信を続けるには?」「子育てと収入のバランスは?」といったトピックに発展。

これらはすべて、〝特別な知識〟ではなく〝実際に見て、感じた〟だけの話です。

しかし、共感や反応を生む発信は、

こうしたリアルな一次情報からしか生まれません。

いつも通りの生活に、

少しだけ“違う空気”を取り入れる。

それだけで、あなたの発信は変わり始めます。

変化を取りにいく勇気が、発信の原動力になります。

ネタは〝素材〟ではない。変換する力がアウトプット力を決める

〝ネタ〟があるのに発信できない

この悩みを抱える人は、

実は〝変換のプロセス〟でつまずいています。

情報発信において重要なのは、

知識や体験そのものではありません。

大事なのは、それらを〝人に届く言葉〟へ変換する技術です。

なぜなら、どんなに素晴らしい経験やアイデアがあっても、

それを適切に構造化し、分かりやすく表現できなければ、

相手には何も伝わらないからです。

この章では、日々のインプットを〝発信に変える力〟をどう鍛えるか。

具体的なトレーニング方法と、

初心者でも自然に書けるようになるための思考法を解説します。

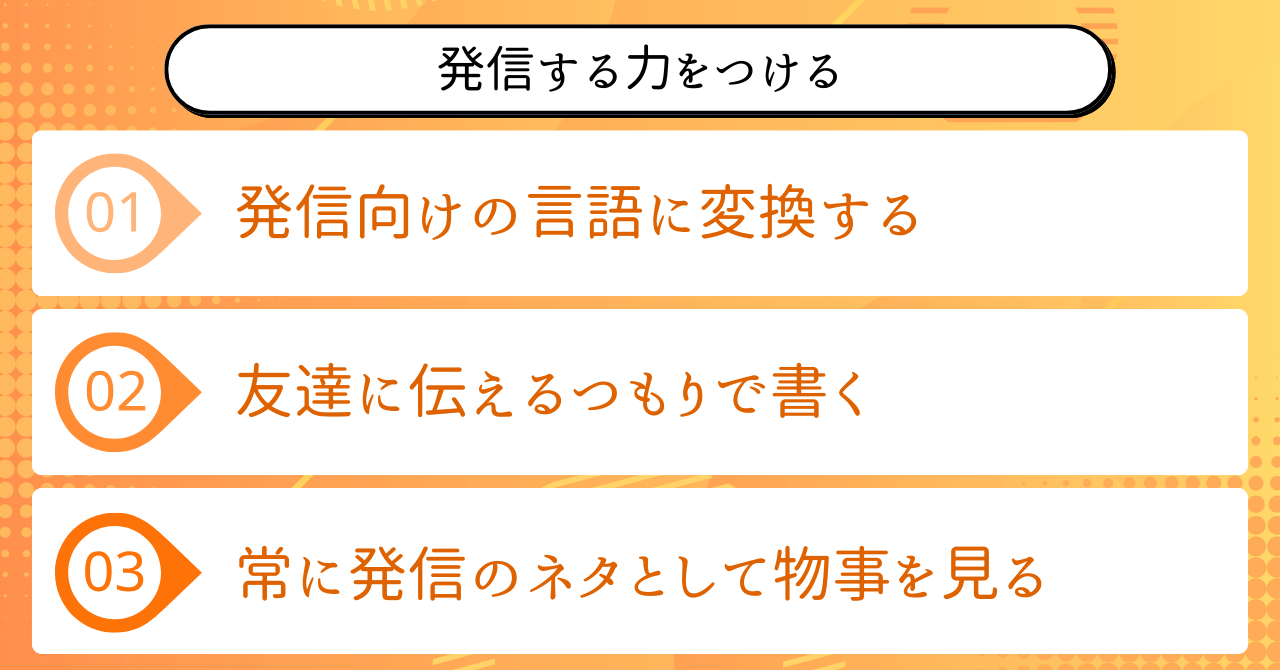

情報を“発信向けの言語”に変えるトレーニングとは?

アウトプット力を決めるのは、

情報の量ではなく〝翻訳力〟です。

どれだけ多くのことを知っていても、

それを“発信向けの言葉”に置き換えられなければ、

発信にはなりません。

たとえば、自己啓発書を読むとき。

ただ読んで「なるほど」で終わるのではなく、

〝SNSに書いたら映える一文はどこか〟を探しながら読むだけで、

視点がガラッと変わります。

「未来は今この瞬間からつくられている」

このようなフレーズを見つけたら、「この言葉、自分のどんな体験と結びつけられるか?」と考えてみてください。

たとえば、朝の散歩がきっかけで習慣化が始まった話とセットにすれば、

それだけで1本の投稿が完成します。

つまり、自己啓発書もニュース記事も、

見るべきは“情報”ではなく、“言葉の使い方”です。

そこに発信者としての視点を重ねることが、

変換力を磨く最短ルートです。

「友達に伝えるつもりで書く」が最強である理由

発信が止まるとき、

多くの人は〝構えすぎている〟状態にあります。

「バズらせなきゃ」「有益にしなきゃ」と意識すればするほど、

言葉は出てこなくなります。

そんなときに試してほしいのが、〝誰かひとり〟を想定して書くこと。

たとえば、「昨日、電車でふと感じたこと」を投稿したい場合、

タイムラインの向こう側に“フォロワー全員”がいると思うと、

途端に手が止まります。

でも、「あの友達にLINEで伝えるなら、どう書くだろう?」と考えると、

自然と口調も、構成も、内容も決まってきます。

これは心理学でも証明されている〝対象の具体化〟です。

誰かひとりを想定することで、

脳が「この言葉で伝わるか?」という判断を始め、

文章が自然に組み上がっていくようになります。

発信が止まったときは、〝届く相手〟を小さくしてみてください。

どんなに豊富なネタがあっても、

変換できなければ発信にはなりません。

逆に言えば、目の前の出来事を〝誰かに届ける〟視点で捉えるだけで、

発信のハードルは驚くほど下がります。

難しく考えず、

まずはひとりに向けて書く

それが、最初の一歩になります。

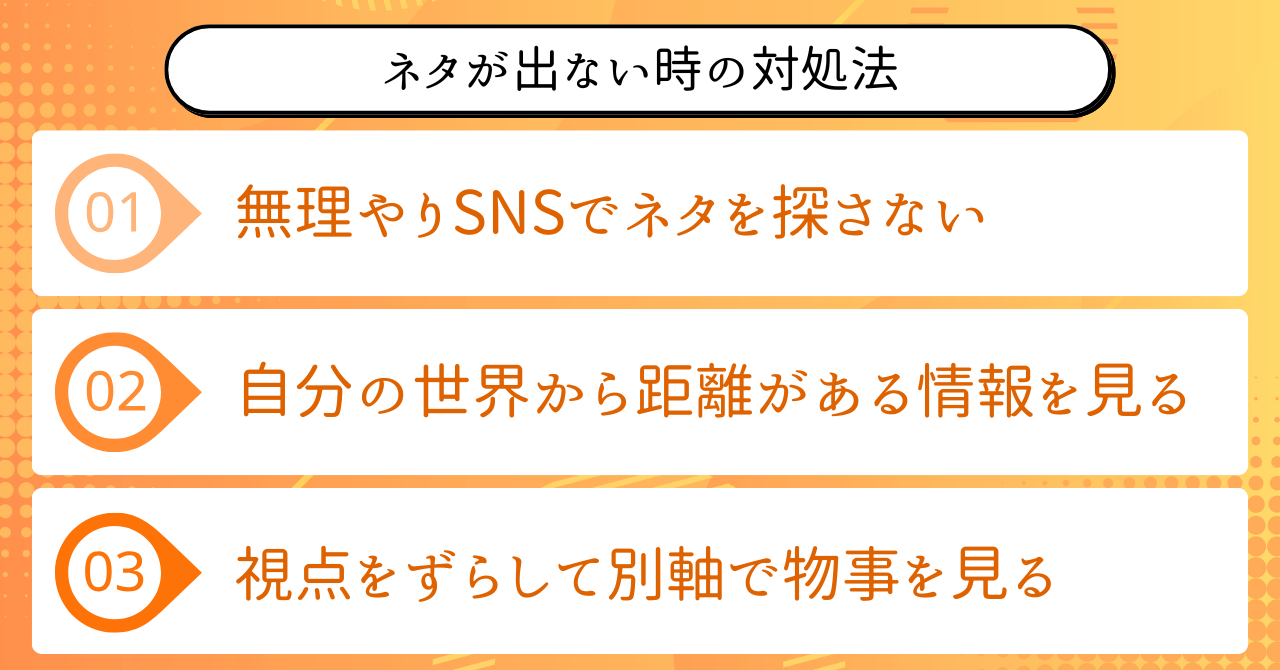

無理やり出すな。ネタが枯れたときにやってはいけないこと

〝ネタが出ない〟と感じたとき、

最もやってはいけないのは〝無理やりSNSで探そうとすること〟です。

一見、正しい努力に見えますが、

これは多くの発信者がハマる落とし穴でもあります。

なぜなら、同じ場所に同じ視点でアクセスし続けても、

得られる情報は次第に〝薄く〟なっていくからです。

特にSNS同士を行き来するだけでは、情報の質は上がりません。

この章では、情報が“枯れる”構造と、

ネタを再構築するために必要な“視点のズラし方”を解説します。

SNSからのインプットは、情報が薄くなるだけ

〝Twitterで詰まったから、Twitterで探す〟

これは発信者がやりがちなNG行動の代表格です。

一見すると、「自分と同じジャンルの人を見ればヒントがもらえる」と思ってしまいますが、

実際には逆効果になることがほとんどです。

たとえば、1時間かけてTwitterを回遊し、

過去の自分の投稿や他人のバズツイートを見返す。

しかし、出てくるのは既視感のあるネタばかりで、「これ、自分が言っても意味あるかな…?」という迷いばかりが膨らんでいく。

この状態が続くと、

次第に情報の〝純度〟が落ち、

アウトプットも〝劣化コピー〟になってしまいます。

発信に必要なのは、“どれだけ遠い場所からネタを拾ってこれるか”。

つまり、リアルな体験、有料コンテンツ、海外メディアなど、

自分の世界から“距離のある情報”こそが、

濃度の高い発信を生み出すカギになります。

視点をズラせば、ネタは無限に生まれる

ネタが枯れたとき、

必要なのは「引き出す努力」ではなく、「見る場所を変えること」です。

具体的には、以下のような〝別軸〟へのアクセスが有効です。

- コンサルや講座での対話

→専門性の高いフィードバックや質問から新しい切り口が生まれる - Voicy・YouTubeなど異なるフォーマットの発信

→声の抑揚や語り口から、テキストでは拾えない視点に気づける - LINEや個別チャットでのやりとり

→「読者のリアルな悩み」に直結したコンテンツアイデアになる

これらはすべて、“Twitterには存在しない情報層”です。

情報には〝棲み分け〟があります。

だからこそ、いつもと違うメディア、違う人、違う方法に触れることが、

結果的に“自分だけのネタ”を増やしてくれます。

無理に出そうとすると、出てくるのは薄いコピーばかりになります。

そう感じたときは、「どこから仕入れているか?」を変えるだけで、

見える世界がガラッと変わります。

ネタがないときこそ、“別の扉”を開いてください。

そこに、まだ使われていない言葉が眠っています。

「発信ができない人」こそ、才能の芽がある理由

〝発信ができない〟と感じている人ほど、

実は〝才能の芽〟を持っています。

なぜなら、言葉が出てこない理由の多くは、〝思考が深く、慎重だから〟です。

それは決してマイナスではなく、

アウトプットに慣れていないだけの“未使用領域”とも言えます。

人間の体に例えるなら、

初心者の状態は〝腸が弱い〟のと同じです。

いきなり高負荷のアウトプットはできなくても、

日々のインプットと変換トレーニングを積み重ねることで、

確実に〝発信体質〟に変わっていきます。

この章では、「なぜ初心者ほどネタに詰まりやすいのか?」という背景と、「自然と発信ネタが見つかる視点の育て方」を具体例とともに解説していきます。

初心者が苦しむのは、才能がないからではない

発信が止まると、「自分には才能がないのかもしれない」と思い込んでしまう人が多くいます。

しかし実際には、それは〝単にアウトプットに慣れていないだけ〟です。

たとえば、初めて筋トレを始めた人が、

最初は腕立て伏せすらできないのと同じように、

発信も最初は“出し方”が分からないのが当たり前です。

このとき大切なのは、「まだ慣れていないだけ」という視点を持つこと。

腸内環境が整えば便通がよくなるように、

情報の変換効率も〝習慣と経験〟で高めることができます。

つまり、いま苦しんでいる人こそ、

変化の余地が最も大きい。

〝詰まりやすさ〟は、むしろ才能の余白でもあるのです。

散歩するだけでネタが生まれるようになるまで

発信力は、“どれだけ多くのことを知っているか”ではなく、

“どれだけ細かく気づけるか”で決まります。

たとえば、ある日何気なく駅前を歩いていたとき、「女性向け麻雀教室」という看板が目に入りました。

ここで発信脳が育っている人は、「ニッチだけど市場があるかも」「これを応用すれば別ジャンルも作れるかも」と考え、

すぐにネタに変換できます。

一方で、発信に慣れていない人は、

この看板をただの“風景”としてスルーしてしまいます。

この差は〝センサーの感度〟の違いです。

日常すべてをコンテンツ化する視点は、

特別な才能ではなく、

〝後天的に鍛えられる筋肉〟です。

意識して拾い、少しずつ言語化していく。

これを繰り返すだけで、

散歩中の看板や、コンビニの商品、

電車の中の広告すら、

すべてが発信ネタに変わっていきます。

発信ができない自分に落ち込む必要はありません。

〝まだ変換効率が低いだけ〟と理解すれば、

焦らず育てていくことができます。

あなたの目の前には、

すでにたくさんのネタが転がっています。

それに気づける日が、必ず来ます。

〝発信内容がない〟は思い込み。インプットこそが発信力を育てる

〝ネタがない〟という悩みの多くは、

実は〝思い込み〟によって生まれています。

なぜなら、発信内容が生まれない原因のほとんどは〝行動が変わっていないこと〟にあります。

考えれば出ると思ってしまう。

画面の前で悩めば浮かぶと信じてしまう。

でも、実際には何も浮かばない。

このループを断ち切るには、「発信することを考える前に、まず新しい何かを取り込む」という発想の転換が必要です。

この章では、「ネタ切れ」と感じたときにまずすべき〝行動のスイッチ〟と、

発信を再起動するためのシンプルな方法についてまとめていきます。

「ネタ切れ」を感じたら、“行動”を変えよ

〝悩んでいるうちは、発信できるようにはならない〟

これは、発信者なら誰もが一度は通る真実です。

発信が止まったとき、

多くの人がやってしまうのは「どうにか絞り出そうとする」ことです。

しかし、出ない状態でいくら頭をひねっても、

結果的に同じところを堂々巡りするだけです。

大切なのは、「今の自分は、何を取り込んでいないのか?」を見つめ直すこと。

そして、思考のループから抜けるために、〝とにかく一歩、行動を変える〟こと。

たとえば、本を一冊読む。

誰かと雑談する。

普段と違う道を歩く。

いつもと違う料理を食べてみる、

どれも立派なインプットです。

“発信内容”は、行動の中からしか生まれません。

思考の中だけで育てようとすると、必ず枯渇します。

経験者が語る、「また発信できるようになる」プロセス

発信を続けている人ほど、

実は〝何度も詰まっている〟という現実があります。

重要なのは、そのときにどう立て直すか。

ここに発信の“持久力”が試されます。

たとえば、SNS投稿が数日間止まったとき、「また投稿しなきゃ」と焦って画面を開くのではなく、

一旦スマホから離れる。

その代わりに、リアルで何か小さな経験を重ねていく。

旅行でも、対話でも、新しい学びでもいい。

すると不思議と、「あ、これ発信に使えるな」と感じる瞬間が戻ってきます。

これは、発信を長く続けている人たちが実践している〝自然な再起動のプロセス〟です。

焦らず、詰まったら離れて、また“何かを食べる”。

それだけで、アウトプットはまた動き出します。

“ネタ切れ”は、努力不足でもセンスの問題でもありません。

ただインプットが止まっているだけ。

だからこそ、行動ひとつでいくらでも変えられます。

出す前に、まず入れる、このシンプルな循環こそが、

発信力を底から支え続けます。

発信についてまずは全体像を知りたい、という方は、「【2025年完全版】X(Twitter)副業ロードマップ|初心者がフォロワー0から100万円稼ぐまでの全手順」で解説しているのでぜひご覧ください!

まとめ:〝出せない〟ときこそ、伸びるチャンス。まずは一歩、行動を変えてみよう

〝発信内容が思いつかない〟という悩みは、

多くの人が抱えています。

でもそれは、あなたの発信力が足りないわけでも、

才能がないからでもありません。

ただ〝インプットが止まっている〟か、

〝変換の視点が育っていない〟だけです。

発信とは、特別なスキルではなく、

日々の行動と視点の積み重ねで育つもの。

SNSを閉じて外に出てみる。

普段と違う景色を見てみる。

目に入った何気ない出来事に、

ちょっとだけ意味をつけてみる。

そうした小さな変化が、

やがて〝自然と出したくなる言葉〟に変わっていきます。

いま思いつかなくても、大丈夫です。

行動を変えれば、ネタは自然に向こうからやってきます。

まずは今日、ひとつ新しい何かを〝食べて〟みてください。

それが、次の発信を生み出す一歩になります。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。