Brainメディア運営部です!

今回は弊社代表の迫佑樹にインタビューをした内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に迫さんの紹介をさせていただきます。

〝SNSで収益化したい〟

〝影響力をつけて、仕事につなげたい〟

そう考えて、毎日のように投稿を続けている方は少なくないはずです。

けれど、ある日ふと伸び悩みを感じたり、フォロワーが減ったりすることはありませんか?

その原因は、〝発信内容が弱い〟からではありません。

実は、知らず知らずのうちに〝SNS上の暗黙のNGルール〟を破ってしまっている可能性があるのです。

SNSには、明文化されていないルールやマナーが多数存在します。

たとえば、

- 営業DMのスクショを晒す

- 低単価の案件を見下すように投稿する

- 他人のハッシュタグを無断で使う

- フォロワー同士の〝プロレス〟を演じて炎上を狙う

これらは一見、ユーモアや自己防衛に見えるかもしれません。

ですが、こうした投稿が続くと、周囲からの信頼は確実に削がれていきます。

SNSは単なる発信の場ではありません。

〝誰に、どのように信頼されているか〟が、フォロワー数や案件の質に大きく影響するビジネス空間でもあるのです。

本記事では、SNSを使って安定収益を得ている複数の実践者たちの経験をもとに、〝信頼を失うNG行動〟と〝信頼を積み重ねる発信者の共通点〟を徹底解説します。

知らずに信頼を失わないために。

そして、着実にファンや顧客を増やしていくために。

SNS運用において絶対に押さえておくべき〝振る舞いのルール〟を、今ここで整理しておきましょう。

目次

SNSに存在する〝暗黙のルール〟とは?

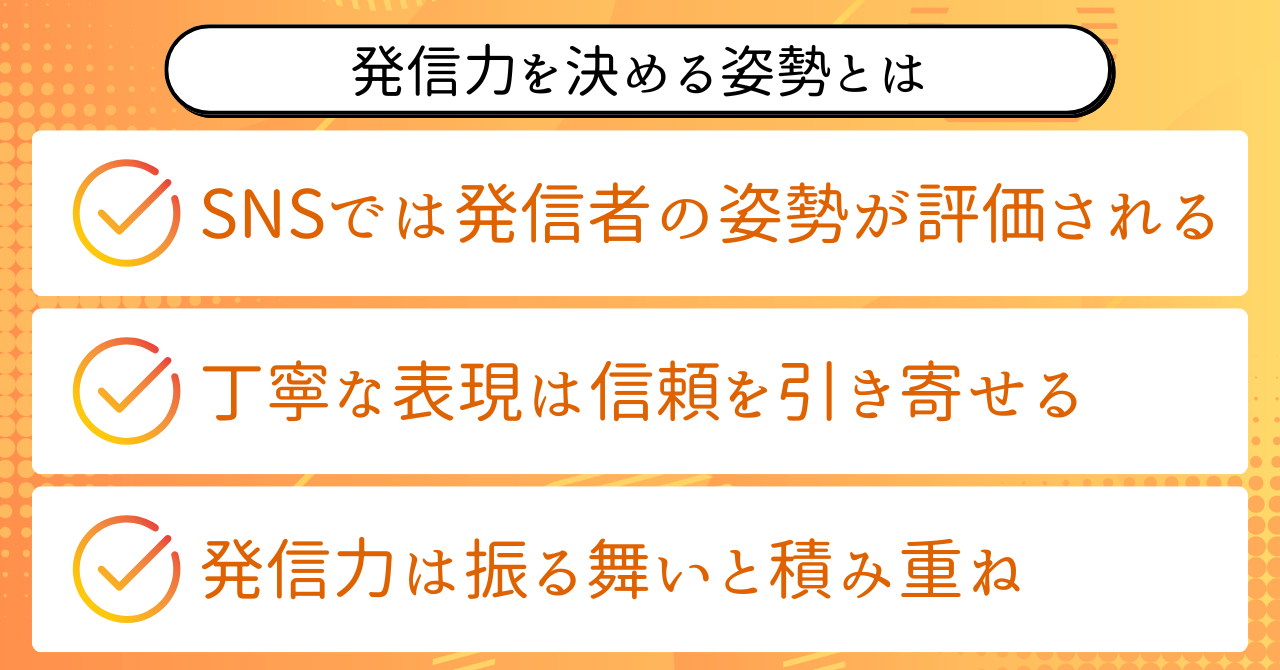

SNSでフォロワーの信頼を獲得したいなら、発信テクニックよりも〝発信者としての振る舞い〟を磨くことが重要です。

なぜなら、SNSには〝目には見えないけれど、多くの人が無意識に共有しているマナーやルール〟が存在しているからです。

こうした〝空気のルール〟を理解せずに発信してしまうと、どれだけ情報の質が高くても、周囲から「この人とは距離を置きたい」と思われてしまう可能性があります。

つまり、発信の中身以上に〝ふるまい方〟がSNSでは見られているのです。

この章では、SNS初心者が見落としがちな〝暗黙のルール〟の正体と、それがなぜ重要なのかを、具体的な視点から整理していきます。

なぜ「発信内容」より「発信者の姿勢」が見られているのか?

SNSでは、投稿の内容よりも「その人がどんな態度で発信しているか」が強く印象に残ります。

たとえば、誰かの営業DMを晒して笑いを取る投稿や、他人のミスを皮肉るようなツイート。

情報としては正しくても、受け手には〝攻撃的〟〝冷たい〟といった印象を与えてしまいます。

これがリアルな場面だったらどうでしょうか?

目の前で誰かの悪口を言っている人に、信頼や好意を持てるでしょうか?

SNSでも同じです。

発信者の人格やスタンスは、投稿の端々からにじみ出ており、フォロワーはそこを敏感に見ています。

そしてその印象が、フォロー・シェア・購入といったアクションに大きな影響を与えているのです。

〝発信内容〟だけで判断されると思っていると、大きな落とし穴にはまってしまいます。

言葉の温度感は、信頼を得るか失うかを決める

たとえば、こんな2つの投稿があったとします。

A:「この案件、安すぎて話にならない」

B:「この条件だと今の自分にはお受けできませんでした」

伝えている事実は同じでも、前者には相手を見下すようなニュアンスが含まれており、読む人の心に引っかかりを残します。

後者はあくまで自分の事情として伝えているため、相手を否定する印象がありません。

こうした〝言葉の温度〟の差は、SNSの世界では決定的な差になります。

なぜなら、SNSでは情報だけでなく、発信者の人格や配慮も同時に評価されているからです。

たった一言の選び方で、「共感される発信者」か「距離を置かれる発信者」かが決まってしまうのです。

日頃の発信で使う言葉が、あなた自身の印象をかたちづくっていることを忘れてはいけません。

SNSで発信力を持つ人は「信頼貯金」を積み重ねている

フォロワーが増え続け、発信が拡散されている人の多くは、見えないところで〝信頼の貯金〟を積み重ねています。

たとえば、

- 丁寧な返信を欠かさない

- 他人をバカにする発言をしない

- 誰かの成果を心から称賛する

- 紹介する案件や商品には責任を持っている

こうした積み重ねが、〝この人なら信頼できる〟という印象をつくり出し、結果的に発信の価値を高めているのです。

逆に、どれだけ有益なノウハウを発信していても、「なんか信用できない」と思われてしまえば、その投稿が刺さることはありません。

発信力とは、〝知識やスキル〟だけで成り立っているわけではありません。

〝その人自身が、どれだけ信頼されているか〟が、SNSでは最大の評価軸になっているのです。

目の前の反応よりも、「この発信を見た人がどう感じるか?」「自分の印象はどう伝わるか?」に想像を巡らせること。

それこそが、SNS時代に求められる新しい〝発信力〟のかたちです。

知らずにやりがちな〝NG投稿〟とその裏にあるリスク

SNSで発信を続けていると、ふとした投稿が思いがけず拡散されたり、逆に信頼を損ねたりすることがあります。

その原因は、発信内容の質ではなく、〝意図せず破ってしまっているSNSのマナー〟にあることが少なくありません。

SNSには、誰かが明文化したわけではない〝暗黙のルール〟が存在します。

気づかずにそれを破ってしまうと、読者の心の中で静かに信頼が削られ、フォロー解除や紹介の見送りといった〝目に見えないダメージ〟が積み重なっていきます。

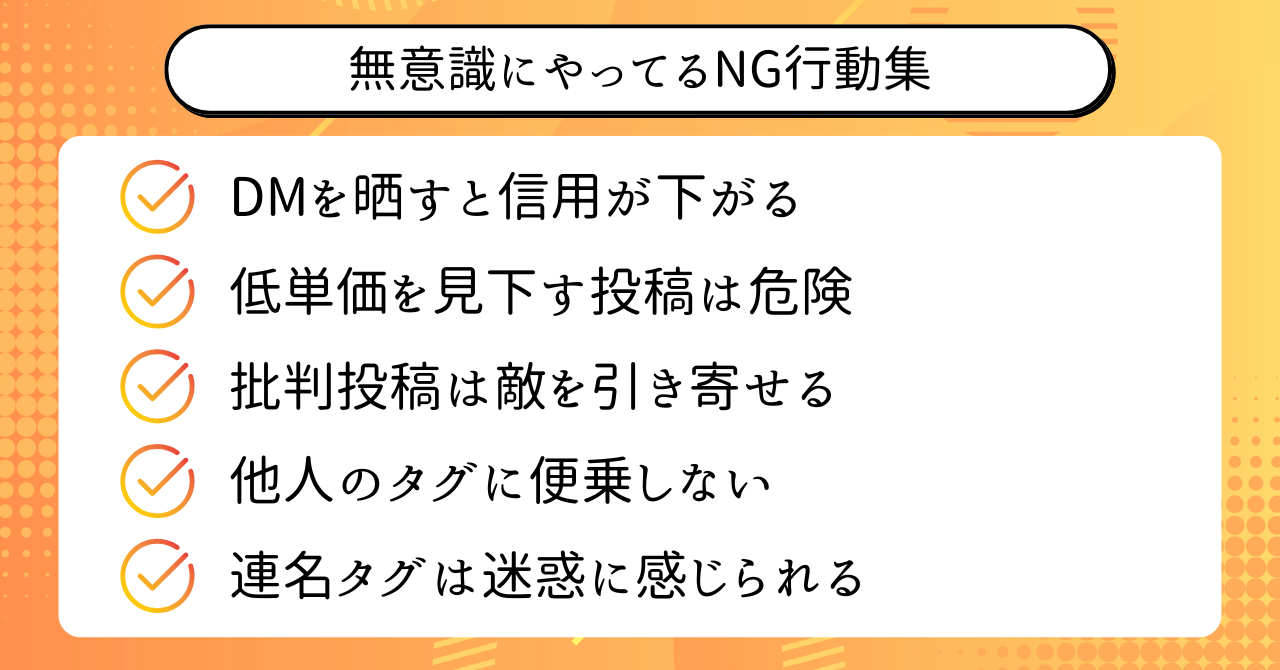

ここでは、多くの発信者が無自覚にやってしまいがちな〝5つのNG投稿〟を、具体例とともに紹介します。

NG①|営業DMの晒し投稿は〝信頼できない人〟と思われる

ある日、InstagramのDMに「うちの新作商品、ぜひPRしてもらえませんか?」というメッセージが届いたとします。

報酬はAmazonギフト券5,000円。

それを見て、「え?たった5,000円?」と思ったあなたは、スクリーンショットを撮り、こんな風にポストします。

〝5万人フォロワーいる私に、ギフト券で営業かけてくるとは…〟

周囲からの「それはないですね」「失礼すぎます」といった反応に、つい気持ちよくなってしまうこともあるでしょう。

しかし、その投稿を見た他の人はこう感じています。

〝この人、DMも勝手に晒すんだ…〟

〝もしかしたら、自分とのやり取りも出されるかも〟

発信内容の正当性とは関係なく、あなた自身の〝信用力〟が静かに削られてしまうのです。

SNSを通じた提案や紹介、コラボの話が来なくなるのは、必ずしもフォロワー数や実績だけの問題ではありません。

「安心してやりとりできる人かどうか」という、非常に人間的な評価が、そこで行われているのです。

NG②|低単価案件を見下す投稿は〝共感〟ではなく〝反感〟を生む

たとえば、1ツイート1万円の案件が届いたとき。

あなたは「これって、安すぎませんか?」と感じたとします。

そこで、

〝たった1万円で案件振ってくるとか、舐めてるでしょ〟

という投稿をしたらどうなるでしょうか?

あなたが投稿しているその裏側で、たとえば地方で会社員として働くフォロワーが、日給8,000円の仕事をしてスマホを開いたとき、その投稿が目に入ります。

〝1万円ももらえるんだから、すごいじゃん…〟

〝この人、自分のこと偉そうに感じるかも〟

こうして、〝感覚のズレ〟が信頼を遠ざけていきます。

もちろん、単価交渉や条件の見極めは大切です。

でもそれは、表で言うべきことなのかどうかを見極める必要があります。

たとえば、

〝条件が合わず、今回はお断りしました〟

という一文なら、角が立たず、自分の価値観も示すことができます。

相手や読者の立場を想像できるかどうか。

それが、共感される発信者と、反感を買う発信者の違いです。

NG③|〝プロレス投稿〟は〝敵意のあるフォロワー〟を集めてしまう

「このやり方、間違ってますよね?」と、ある発信者を名指しして批判する。

あるいは、「これは詐欺」と断定的に言い切る投稿をする。

こうした投稿は、確かにバズりやすいです。

「よくぞ言ってくれた!」と賛同が集まり、一気にフォロワーが増えることもあります。

しかし、その〝拍手喝采〟の中心にいるのは、〝叩く対象を探している人たち〟です。

そうしたフォロワーは、自分が少しでも炎上の種をまいたときに、容赦なく背を向けてきます。

- 他人を叩いて得た注目は、自分の弱点も叩かれる種になる

- 攻撃的な投稿には、攻撃的な人が集まる

SNSで本当に長く信頼されている人たちは、争いを避けています。

言い争わなくても、発信の価値は十分に伝えられることを、彼らは知っているからです。

NG④|他人のハッシュタグに便乗する投稿は〝ズルさ〟が透けて見える

たとえば、ある人気講座の受講生たちが、「#○○プロジェクト」で成果報告をしているとします。

そこに乗っかって、

〝#○○プロジェクトで学びました!ちなみに私もコンサルやってます〟

という投稿をすれば、確かに露出は増えるかもしれません。

けれど、その投稿を見た主催者や参加者は、こう感じるかもしれません。

〝なんか、信用を利用されてるみたい…〟

〝この人、目立つ場に乗っかってきてるだけだな〟

便乗投稿は、〝一見バレなさそう〟に思えて、意外と見抜かれています。

他人の信用に乗っかるのではなく、自分の実績・価値で勝負する。

その姿勢こそが、長く応援される理由になります。

NG⑤|連名メンション投稿は〝ありがた迷惑〟になることもある

「参考にしている10人を紹介します!」という趣旨で、10人のアカウントをまとめてタグ付けした投稿。

投稿者の気持ちはポジティブでも、相手の感じ方は必ずしもそうとは限りません。

- ジャンルも温度感も違う人たちを一緒に並べている

- 通知が一気に飛んで、相手に負担をかけている

- 「この人と同格に見られたくない」と感じる人がいるかもしれない

フォロワーが少ないうちは気づきませんが、規模が大きくなるほど、メンションの扱いはとてもデリケートになります。

もし誰かを紹介したいのなら、1人ずつ丁寧に思いを込めて投稿するほうが、感謝されやすく信頼も深まります。

SNSでは、〝伝えたい気持ち〟よりも〝どう受け取られるか〟が、すべての結果を左右します。

その視点を持つかどうかが、発信者としての〝品格〟を決めていきます。

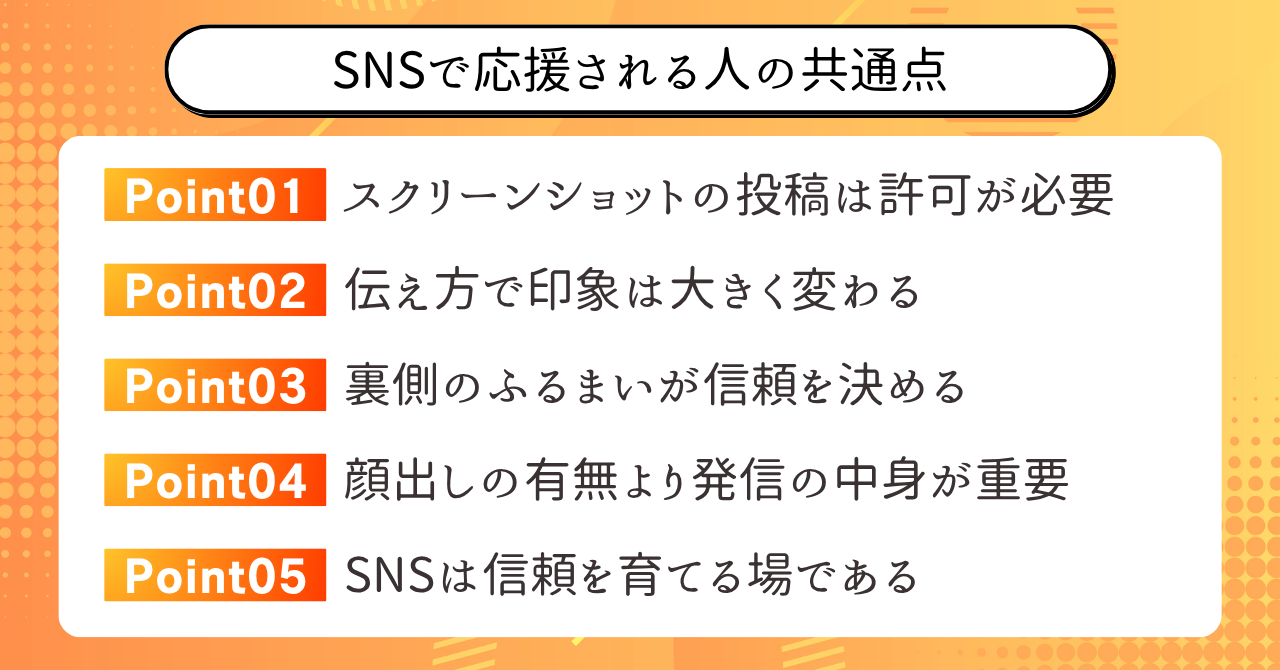

信頼される発信者が必ず守っているマナーと意識

SNSで長く支持されている人たちには、共通している〝考え方〟と〝習慣〟があります。

それは、小手先のテクニックではなく、〝人としてどう見られているか〟を常に意識したふるまいです。

つまり、信頼される発信者は、投稿の内容よりも先に、〝どんな姿勢で発信しているか〟を見直しているのです。

この章では、フォロワーから信頼され続ける発信者が大切にしているマナーと意識を、5つの視点から具体的に紹介していきます。

スクショ投稿は「許可を取る」がもはや前提

たとえば、友人からもらった感謝のLINEを「これ嬉しかったな」と思い、スクリーンショットをそのままSNSに投稿する。

そんな場面、日常でもよくありますよね。

でも、信頼されている発信者は、その前に必ずこう言います。

〝このLINE、シェアしても大丈夫?〟

DMやチャット、オフラインの会話で

たとえ些細なやりとりでも、相手の了承を得ずに発信することはしません。

「見せたくなるほど嬉しかった」

「この言葉を知ってほしい」

たとえ気持ちがポジティブであっても、信頼を損ねてしまえば本末転倒です。

逆に、許可を取ってからシェアした投稿には、透明感とあたたかさがにじみ出ます。

〝この人は、他者との関係性を大切にしているんだな〟

そんな印象が、信頼の積み重ねにつながっていくのです。

伝えるより〝伝わり方〟を優先する

たとえば、ある案件の条件が自分に合わなかったとします。

そのとき、

〝この条件、正直あり得ない〟

と投稿するのか、

〝今回は条件が合わず、お断りさせていただきました〟

と伝えるのか。

意味はほぼ同じですが、受け手の印象はまったく違います。

前者は強い主張をする反面、誰かを批判しているようにも聞こえます。

一方、後者は自分の立場や状況を丁寧に伝えており、冷静さと誠実さを感じさせます。

信頼される発信者ほど、投稿する前に〝この言葉はどう受け取られるか〟を想像しています。

- その言い回しにとげはないか

- 背景の違う人にも配慮できているか

- 誤解を生まない形で意図が伝わるか

SNSは文字だけのコミュニケーションだからこそ、細かな表現のニュアンスが命綱です。

発信とは、意見を通すことではなく、共感と理解を築くこと。

その意識が、信頼される発信の土台になります。

クローズドな関係性を大切にできる人が信頼を得る

SNSでは「どんな発信をしているか」が注目されがちですが、実は〝発信されていない場面〟こそ、信頼の本質が表れます。

たとえば、

- LINEやDMのやりとりを勝手に公開しない

- オフラインで聞いた話をネタにしない

- 協業相手との関係性に慎重である

こうした姿勢は、表には見えないものの、周囲にはしっかりと伝わっています。

ある発信者が何気なく「この前、知り合いからこんな話があって」と語った投稿。

それがもし、相手の許可なく共有されていたとしたら、

あなたはその人と安心して会話ができるでしょうか?

見えないところで誠実であろうとする姿勢が、発信にもにじみ出ます。

言葉に〝体温〟が宿る人ほど、信頼されるのはそのためです。

「顔出ししていない=怪しい」は本質ではない

SNSでは、「顔を出さない人は信用できない」といった声もしばしば見かけます。

しかし、実際には顔出しせずに実績を出している人も数多く存在します。

たとえば、

- 広告運用や開発などの裏方職種で成果を出している人

- 炎上リスクや家族の都合から匿名で発信している人

- ブランド設計の一環で〝世界観〟として顔を見せない人

こうした人たちは、顔を出す以上に〝発信内容の整合性や誠実さ〟で信用を築いています。

具体的には、

- 実績や成果が明確に伝わるポートフォリオがある

- 長期にわたり一貫性のある発信をしている

- フォロワーとのやりとりが丁寧で双方向的

顔が出ているかどうかよりも、〝投稿の中に信頼できる空気があるか〟を見極めることが大切です。

見た目よりも中身。

これは、SNSの世界でも変わらない真理です。

SNSは「伝える場」ではなく「信頼を築く場」である

SNSは情報発信のツール、

たしかにそれは事実です。

でも、本当に信頼される発信者たちは、SNSを単なる〝告知の場〟とは捉えていません。

彼らが見ているのは、

- どんな言葉を選べば、読んだ人の心に残るか

- どんなやりとりがあれば、応援したいと思ってもらえるか

- どんな姿勢が、長く一緒に歩みたいと思われるか

つまり、SNSを〝関係性を育てる場所〟として向き合っているのです。

「いいことを言う人」ではなく、「一緒にいたいと思われる人」になること。

それが、フォロワーが増える・案件が舞い込む・応援が集まるといった成果のすべての起点になります。

SNSは、あなたという人間そのものが試される場です。

目の前の一投稿ではなく、日々の〝あり方〟そのものが、信頼されるかどうかを決めているのです。

SNS発信におけるマインドセットはこちらの記事をご参照ください。

SNS発信が続かない人へ|成果を出す人がやっているマインドセット5選

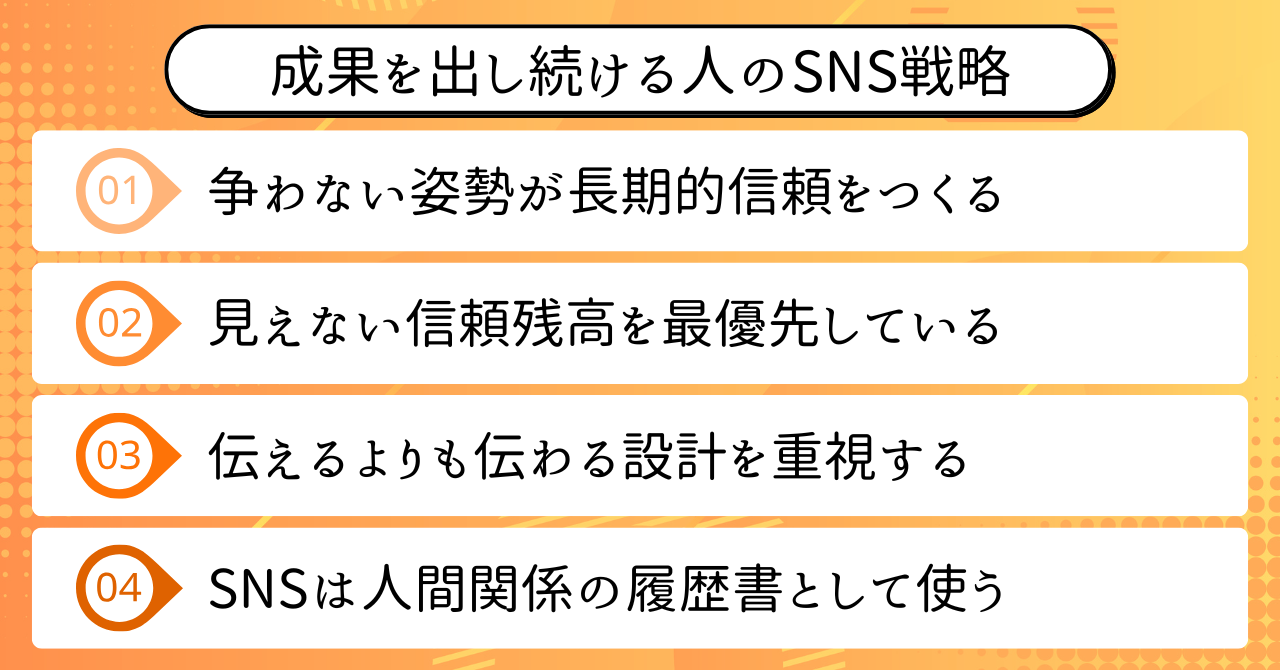

伸び続ける発信者は、SNSをどう捉えているのか?

SNSで継続的に成果を出している人は、共通して〝SNSへの視点そのものが違う〟という特徴があります。

それは、フォロワー数やバズに一喜一憂するのではなく、

〝SNSを信頼の構築装置〟として捉えている点にあります。

投稿を単なるアウトプットではなく、「信頼が可視化される場」として活用することで、表面的な数字に左右されずに結果を出し続けているのです。

では、彼らはSNSをどのように扱っているのでしょうか?

その視点と行動の違いを、具体例とともに解説していきます。

争わない選択が、長期的な信頼をつくる

実績を積み上げている発信者ほど、他人を否定したり炎上を煽ったりするような発信を避けています。

その背景には、〝敵をつくらない〟という明確な戦略があります。

SNSは言葉の行き違いが起きやすく、強い主張やジャッジのある投稿は、簡単に〝分断〟を生みます。

たとえば、「これからの時代に●●は不要」といった断定表現は、注目は集められても、裏では反感も買いやすい。

だからこそ成果を出している人ほど、

- 意見を押しつけない

- 誰かを否定しない

といった配慮を、自然と行っています。

SNSでは、信頼を築くことも壊すことも一瞬です。

だからこそ、あえて「争わない」という選択が、信頼を積み上げ続ける土台になっているのです。

バズよりも、目に見えない〝信頼残高〟を意識している

多くの人がSNS運用で重視するのは〝数値〟です。

フォロワー数、いいね、インプレッション……。

もちろんそれらも大事ですが、成果を出している人が本当に大切にしているのは、

〝信頼残高〟と呼ばれる〝見えない評価指標〟です。

信頼残高とは、「この人なら信じられる」と思ってもらえる積み重ねのこと。

たとえば、

- 困っている人を自然と助ける

- 紹介されたら感謝と尊重を伝える

- トラブル時に誠実に対応する

- 普段から〝見えない努力〟を惜しまない

こうした行動が、フォロワーとの間に目には見えない信用を蓄積していきます。

そしてこの信頼残高が高い人には、

- サービスへの反応が早い

- 応援や紹介が自然に起きる

- 長く深い関係性が築ける

といった〝静かな成果〟が現れます。

短期的なバズよりも、長期的な信頼の蓄積。

その違いが、発信の安定感と持続性を大きく分けるのです。

〝伝わる〟ことを最優先に、設計から逆算している

発信を始めたばかりの人にありがちなのが、

〝言いたいことをそのまま投稿してしまう〟というミスです。

たとえば、「これは大事だと思ったのでシェアします」「自分なりの考察ですが…」といった投稿。

想いは込められていても、読み手にとっては内容が伝わりにくく、結果としてスルーされてしまいます。

一方で、成果を出している人は、

〝自分が何を伝えたいか〟ではなく、

〝どうすれば相手に届くか〟を徹底的に考えています。

- ターゲットのリテラシーに合わせる

- 前提知識を丁寧に伝える

- 長文はブロック構成にする

- 抽象概念は具体例で補足する

など、あらゆる面で〝伝わる設計〟を意識しているのです。

この差が、読者の反応や拡散力に大きな差を生んでいきます。

伝えたいではなく、伝わる。

発信におけるこの1文字の違いが、結果の差をつくる鍵になっているのです。

SNS=信用が可視化される〝人間関係の履歴書〟

SNSを伸ばしている人は、投稿を「バズらせるための手段」とは捉えていません。

むしろ、SNSを〝信頼の可視化装置〟として使っています。

たとえば、日頃から地道にコメントを返し、丁寧なやり取りを重ねている人には、

突然サービスを出しても「応援したい」「買ってみたい」という反応が集まります。

これは偶然ではありません。

普段から信頼を積み上げてきた〝目に見えない資産〟が、タイミングによって一気に可視化された結果です。

また、ある投稿が思いがけずバズったときでも、コメント欄に常連のフォロワーからポジティブな声が並ぶ――

それもまた、信用が〝投稿に滲み出ている〟状態です。

SNSは、発信そのものよりも、

〝その人がどういう存在か〟を映し出す媒体です。

その視点を持つことができるかどうか。

そこに、成果を継続できるかどうかの分かれ目があるのです。

SNS発信において、選ばれる発信者になるコツはこちらの記事で解説していますので、ぜひご参照ください。

〝選ばれる発信者〟になるための7つの基本|SNS初心者が最初にやるべきこと

まとめ|数字に惑わされず、〝信頼〟を積み上げる発信を

SNSで結果を出す人たちには、ある共通点があります。

それは、〝数字よりも信頼〟を優先していることです。

短期的な伸びに心を奪われず、

ひとつひとつの投稿に〝人との関係性〟を意識している。

バズを狙うよりも、

たったひとりに深く届く言葉を大切にする。

煽るのではなく、

読み手にとって本当に役に立つことを淡々と届け続ける。

その姿勢が、気づけば周囲の信頼を集め、

結果として大きな影響力を生み出しているのです。

発信とは、情報を届ける行為ではなく、

〝自分という人間を、日々、丁寧に見せていく行為〟です。

だからこそ、

自分を飾りすぎず、けれども無防備にもならず、

読み手との心地よい距離感を保つことが何よりも重要になります。

SNSは、実績や肩書よりも、

〝普段のふるまい〟や〝言葉の温度〟がすべてを決める世界です。

信頼は、一夜で築けるものではありません。

でも、〝今日の一投稿〟を大切にすることなら、誰にでもできるはずです。

目の前の数字に振り回されることなく、

あなたの発信が〝誰かにとっての信頼〟を静かに育んでいくような、そんな場になりますように。