Brain運営部です!

YouTube攻略ジャンル日本一のチャンネルを運営しているYouTubeマスターDさんに情報をいただき、〝登録者数1000人未満だからこそ有利に戦える戦略〟を解説していきます。

簡単に紹介をさせていただきます。

「登録者数1000人に届かない…。もう諦めた方がいいのかな?」

そう悩んでいる方は、決して少なくありません。

確かに1000人という数字は収益化の基準でもあり、多くの人が最初につまずく壁です。

しかし実は、1000人未満だからこそできる強みや戦略が存在します。

登録者数が多いほど良い、というのは半分正解で半分間違いです。

なぜなら、登録者が多いチャンネルほど視聴者の期待が固定化し、自由に試せなくなるリスクを抱えているからです。

一方で、まだ登録者が少ないチャンネルには、自由にチャレンジできる環境があります。

動画の方向性を試し、反応を確かめながら成長できるのは、実は小規模チャンネルの特権なのです。

この記事では、まず登録者数が多いチャンネルの「見えにくいデメリット」を明らかにします。

その上で、登録者が少ないからこそ得られるメリットや、再生数を伸ばす具体的な方法、さらに必要なマインドまでを体系的に解説します。

「1000人未満だから不利」ではなく、「1000人未満だからこそ有利」という視点に立ち、YouTube運営をポジティブに進めていきましょう。

読後には、「少ない登録者を強みに変える方法」がしっかりと理解できるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

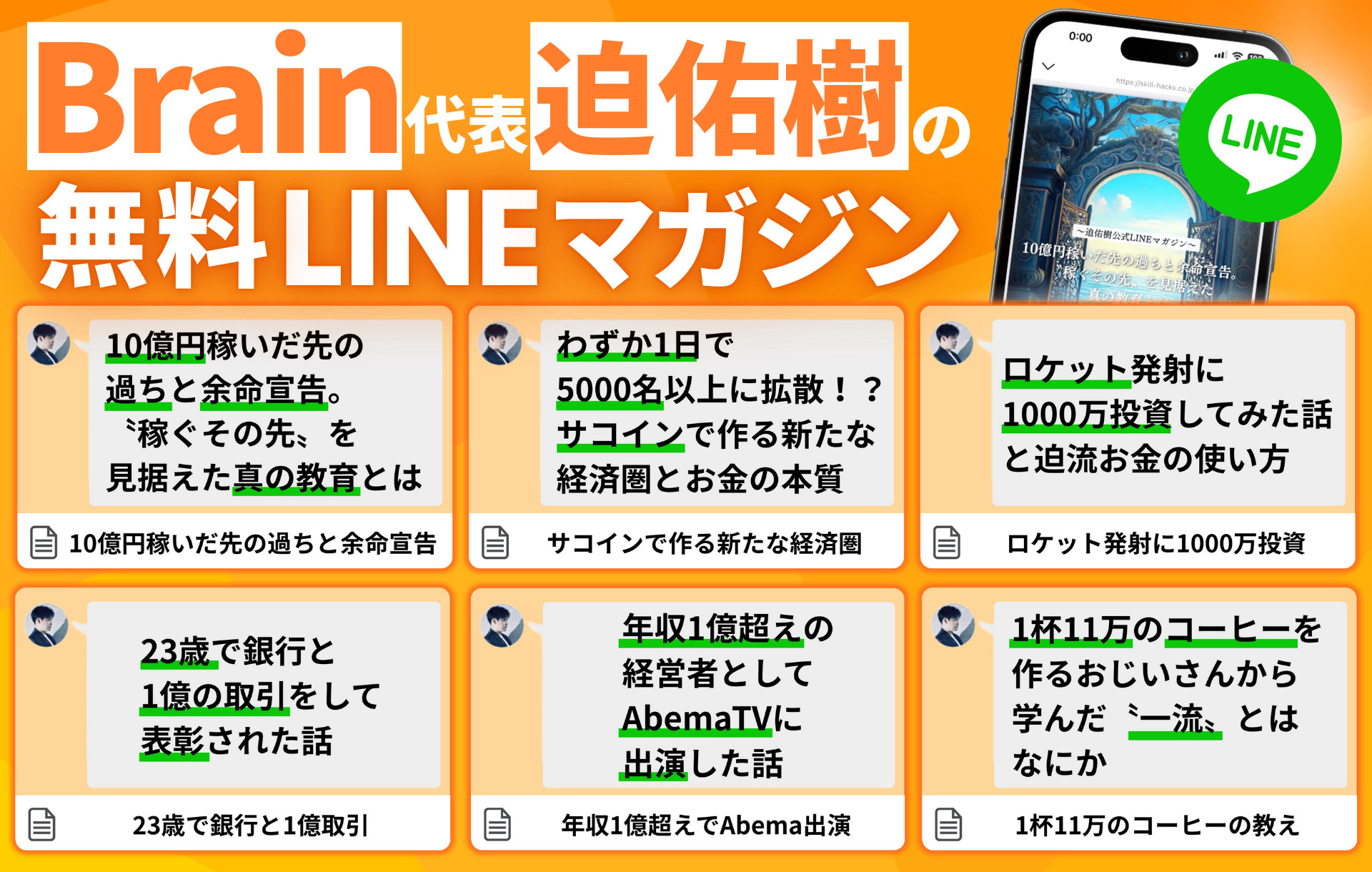

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

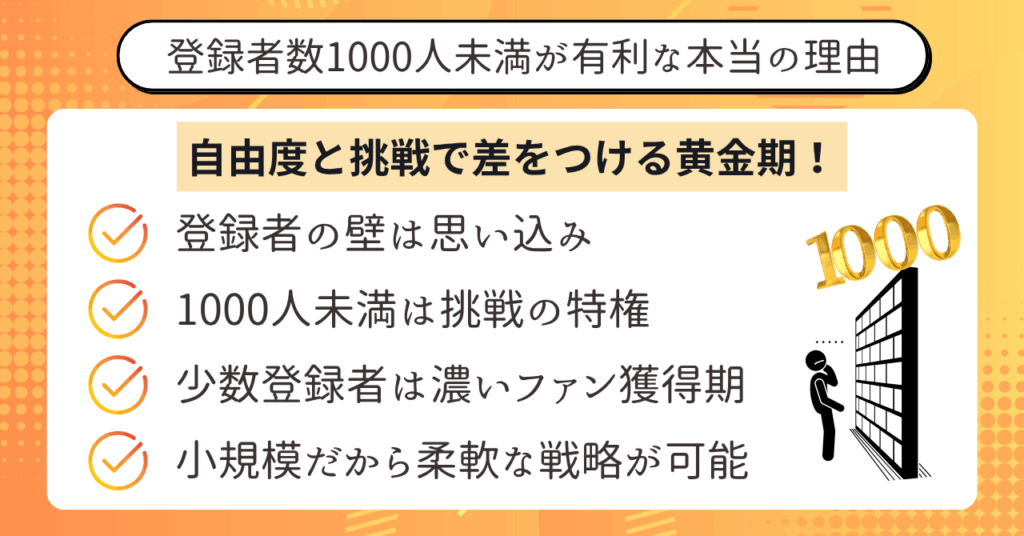

登録者数1000人未満が有利な本当の理由

YouTubeに挑戦している多くの人が、まず最初にぶつかる壁が〝登録者数1000人〟です。

収益化の条件として明確に示されているため、この数字を超えることが大きな目標になります。

ですが、実際には1000人を超える前の段階こそ、最も成長のチャンスが大きい時期なのです。

「登録者数が少ないから不利」と思い込み、行動を止めてしまうのは非常にもったいないことです。

むしろ1000人未満だからこそ、自由に挑戦し、方向性を模索できる余白があることを知るべきです。

なぜ多くの人が「1000人の壁」に悩むのか

登録者数1000人という基準は、収益化に直結しているため、多くの人が「到達しなければ意味がない」と考えます。

実際、コメント欄などでも「1000人達成できない」と嘆く声は多く見られます。

この感覚は自然なことですが、過度に囚われると「登録者が増えなければ挑戦する価値がない」という思考に陥りやすいのです。

しかし、登録者数が少ない時期は、まだ固定ファンがいない状態であり、ジャンルやテーマを試す自由度が非常に高いのです。

一方で登録者数が増えると、視聴者の期待が固定化され、方向転換が難しくなります。

つまり、〝1000人未満の時期は実験と挑戦のゴールデンタイム〟とも言えるのです。

多くの人はこの価値に気づかず、「1000人未満=劣っている」と思い込んでしまいます。

その思い込みこそが、成長を止めてしまう最大の要因なのです。

1000人未満の今だからこそ、試行錯誤を楽しみながら成長できることを理解すれば、視点が大きく変わります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 登録者1000人は収益化の基準だが、ゴールではない

- 1000人未満はジャンルを試す自由度が高い

- 「到達できない」と思い込むことが最大のリスク

登録者数1000人未満の時期は、決して不利ではなく、むしろ大きなチャンスを秘めたステージだと言えるでしょう。

登録者が少ないからこそできる成長戦略とは

登録者数が少ない状態には、ネガティブに捉えられがちな一面があります。

しかし実際には大規模チャンネルには真似できない戦略を展開できる大きな利点があります。

たとえば、テーマやジャンルを柔軟に変えながら投稿できるのは、登録者数が少ない人だけの特権です。

登録者が増えると、視聴者は「期待する動画」を強く意識し始め、違う方向性を試すと反発が起こりやすくなります。

一方で、登録者が少ない時期には、まだ固定層がいないため自由にテーマを切り替え、最適解を探ることが可能です。

実際にYouTubeで成功している多くの人は、初期段階で様々なジャンルを試しながら方向性を確立しています。

登録者が少ない状態は「失敗しても大きな痛手にならない時期」とも言えるでしょう。

挑戦を繰り返すほど、当たる確率が高まるのがYouTubeのアルゴリズムでもあります。

また、少数の登録者だからこそ、その視聴者一人ひとりが動画を見てくれる確率は高いのです。

つまり「熱量の高い濃いファン」を獲得しやすいのは、むしろ少数の段階です。

大規模チャンネルでは視聴者の属性がばらけやすいため、このような密接な関係は築きにくくなります。

さらに、登録者が少ない時期はアルゴリズムに柔軟に適応しやすい点も強みです。

伸びた動画が出れば、そのテーマに特化することで一気に成長曲線を描けます。

これは「自由に方向転換が可能」という、小規模チャンネルだけの優位性です。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 登録者が少ない時期はジャンルを自由に試せる

- 少数だからこそ熱量の高いファンを獲得できる

- アルゴリズムに柔軟に適応して成長できる

登録者が少ないからこそ選べる戦略は、今後の大きな飛躍を支える土台になります。

登録者数が多いチャンネルに潜む落とし穴

YouTubeを続けていると、誰もが「登録者数を増やしたい」と願います。

しかし、実際に登録者数が増えると別の悩みやリスクが生まれることをご存じでしょうか。

多くの人が見落としがちですが、登録者数が多いチャンネルには〝落とし穴〟が潜んでいます。

この章では、登録者数が増えることで直面する問題を整理していきます。

少しの方向転換で再生数が急落する理由

登録者数が多いチャンネルほど、視聴者の期待が強く固定化されています。

たとえば「料理チャンネル」として人気を集めていたのに、突然「旅行Vlog」を投稿したらどうなるでしょうか。

既存の視聴者は「求めていた動画と違う」と感じ、再生を避けてしまいます。

登録者が多ければ多いほど、わずかな方向転換で再生数が急落するという現象が起こるのです。

この問題はジャンルを超えた挑戦が難しくなる大きな要因です。

チャンネルの自由度が低下することは、運営者にとって大きな制約となります。

つまり、「多い=安定」とは限らず、むしろ不安定さを招くことがあるのです。

ここまでを整理すると、次のようにまとめられます。

- 登録者数が多いほど視聴者の期待が固定化する

- 方向転換が難しく再生数が下がりやすい

- 自由度が低下し、挑戦しにくくなる

登録者数が多いことが必ずしも安心ではない、という点を理解する必要があります。

ジャンルを外すとファンが離れる仕組み

YouTubeでは「このチャンネルは何のためのチャンネルか」という期待値が非常に重要です。

たとえば、パスタ料理を中心に発信していたチャンネルが、突然「おにぎりの作り方」を連発したらどうでしょうか。

視聴者は「以前の方が良かった」と感じ、動画を見なくなるケースが増えます。

ファンは自分の期待通りの動画を見たいと考えるため、ジャンルを外すと一気に離れてしまうのです。

この現象は、大規模チャンネルほど顕著に現れます。

なぜなら登録者数が多い分、視聴者の趣味や関心が分散しているからです。

そのため、一部のファンに刺さる内容でも、他のファンには興味を持たれないことが増えてしまいます。

結果として「おすすめに表示されてもスルーされる」という悪循環につながります。

一度離れた視聴者を呼び戻すのは非常に困難です。

一度、この仕組みを整理してみましょう。

- ファンは期待通りの動画を求めている

- ジャンル外の投稿は「違和感」として映る

- 視聴者が離れると再生数が落ちやすい

ジャンルを外す投稿は、登録者数が多いチャンネルほどリスクが大きくなるのです。

「チャンネルが壊れる」とはどういう状態か

YouTube運営の世界では、よく「チャンネルが壊れる」という表現が使われます。

これは、登録者数に対して動画が再生されなくなる現象を指します。

たとえば登録者数1万人のチャンネルで、動画の再生回数がわずか100回しかない、という状態です。

これはアルゴリズム上「このチャンネルは視聴者に求められていない」と判断されるサインです。

一度この状態に陥ると、投稿しても再生数が伸びにくくなるため、非常に危険です。

原因としては、ジャンルをぶれさせたこと、投稿が不定期になったこと、あるいは単純に飽きられたことなどがあります。

特に長期間運営しているチャンネルは、このリスクが高まります。

「壊れたチャンネル」を元に戻すのは簡単ではなく、多くの場合リブランディングが必要になります。

ここまでをまとめると次のようになります。

- 登録者数に対して再生数が極端に少ない状態を「壊れる」と呼ぶ

- 原因はジャンルのぶれや投稿頻度の低下、視聴者の飽き

- 一度壊れると回復が難しく、運営の継続が困難になる

「チャンネルが壊れる」というリスクは、登録者数が多いほど深刻化しやすいのです。

芸能人でも避けられない登録者数のジレンマ

登録者数が多いチャンネルのリスクは、芸能人や有名人にも同じように降りかかります。

たとえば芸能人が一気に100万人登録を突破したとしても、数年後には再生数が激減するケースがあります。

これは「最初の勢い」と「継続的な支持」の差が生まれるからです。

有名人であっても、ジャンルを外すとファンが離れ、再生数が落ちる現象は避けられないのです。

人気絶頂の時期に多くの登録者を獲得しても、その後の方向性が定まらなければ、ファンの関心は他に移っていきます。

結果として、登録者数は維持されても「再生数が見合わない」状態になってしまいます。

これはまさに「登録者数が多いことのジレンマ」と言えるでしょう。

あらためて、特に意識すべきポイントを整理します。

- 有名人でも登録者数の減速や再生数低下は避けられない

- 初期の勢いが落ちると、方向性の明確化が不可欠

- 登録者数が多い=安定、ではない現実がある

登録者数の多さは誇れる実績である一方、リスクも同時に大きくなることを理解しておくべきです。

登録者数が少ないチャンネルの圧倒的メリット

「登録者数が少ないと不利」と考える人は多いですが、実際には少ないからこそ得られる大きなメリットがあります。

登録者数が少ない時期は、チャンネルの方向性を自由に試せる〝成長の実験期間〟とも言えます。

この章では、登録者数が少ないからこそ活かせる強みを具体的に見ていきましょう。

自由にジャンルを試せるチャレンジ力

登録者数が少ない時期は、動画のテーマを自由に試せます。

なぜなら、まだファン層が固定化されていないため、方向転換をしても大きなダメージがないからです。

これは登録者数が多いチャンネルにはない圧倒的な強みです。

たとえば料理チャンネルを始めた場合でも、和食や中華、スイーツなど幅広く挑戦することができます。

その中で当たり動画が出れば、そのテーマに特化して成長を加速させることが可能です。

逆に外れても、大きなリスクはありません。

大規模チャンネルでは視聴者の期待が固定化されているため、こうした自由度は限られてしまいます。

登録者数が少ない今こそ、自由にチャレンジを繰り返すべきタイミングなのです。

ここまでを整理すると次の通りです。

- 少ない登録者は方向転換の自由度が高い

- 幅広いジャンルに挑戦しやすい

- 当たり動画が出たら一気に特化できる

挑戦の余地があるという点は、伸びるきっかけをつかむ上で非常に重要です。

熱量の高い新規登録者を一気に獲得できる

登録者が少ない時期に獲得できるファンは、非常に熱量が高いのが特徴です。

登録したばかりの視聴者は「もっと見たい」と強く思っているため、動画を継続的に視聴してくれます。

そのため、動画の初動が良くなりやすく、再生数が一気に伸びるケースが少なくありません。

いわゆる「旬の登録者」を集めやすいのは、小規模チャンネルの大きな武器です。

実際に、YouTube運営で短期間に急成長したチャンネルの多くは、この熱量の高いファン層をうまく取り込んでいます。

登録者数が多いチャンネルは長期的に見て安定している一方で、新しい登録者の熱量が低くなりがちです。

一方、まだ伸びていない時期のチャンネルは、登録する人すべてが「強い関心」を持っている状態です。

この段階でどれだけ濃い関係を築けるかが、その後の成長スピードを左右します。

ここまでの要点を整理してみましょう。

- 登録したばかりの視聴者は熱量が高い

- 動画の初動が良くなりやすい

- 熱いファンが伸びの加速要因になる

「旬の登録者」を獲得できるタイミングは、登録者数が少ない時期にしか訪れません。

ターゲットを絞り込んで濃いファンを作れる

登録者数が少ない段階では、狙いたいターゲットを明確に選べる点も強みです。

たとえば「インスタで稼ぎたい人向け」の動画や、「50代から始めるダイエット方法」など、特定の層に刺さるテーマを選びやすいのです。

少人数だからこそ、狙った層に深く届くコンテンツを作れると言えます。

登録者数が多いチャンネルでは、すでに多様なファンが存在しているため、新しい層を狙うと既存のファンが離れるリスクが高まります。

一方で、まだ登録者が少ない場合はゼロからターゲットを選べる自由度があります。

この「狭く深く狙う」戦略は、長期的に濃いファンを作る基盤となります。

少数精鋭のファンが熱心に視聴してくれる状態は、アルゴリズム的にも評価されやすく、再生数の安定にもつながります。

この内容を簡単に整理しておきましょう。

- 登録者が少ない時期はターゲットを自由に設定できる

- 特定の層に深く刺さる動画を作りやすい

- 濃いファンがアルゴリズムに好影響を与える

登録者数が少ない時期にこそ、狙った層に深く刺さる動画作りが可能になります。

登録者数が少ない時の再生数の伸ばし方

登録者数が少ない段階では「どうすれば再生数を伸ばせるのか」が大きな課題になります。

実は、この時期に意識するべき基本的なステップがあります。

それが、コンセプト決め・リサーチ・横展開・継続投稿という4つの流れです。

この4ステップを押さえることで、再生数を安定的に伸ばす土台を作ることができます。

成功するチャンネル作りはコンセプト決めから

YouTubeを始めたばかりの時期は、つい思いつきで動画を投稿してしまいがちです。

しかし、チャンネルの成長を考えるなら最初に「何を発信するチャンネルか」を明確にすることが欠かせません。

「ゲーム実況なのか」「美容系なのか」「教育系なのか」など、大きなジャンルを定めることが第一歩です。

コンセプトを決めることで、視聴者に「このチャンネルは自分に合っている」と感じてもらえるのです。

コンセプトが曖昧だと、どんなに動画を投稿してもファンが定着しにくくなります。

登録者数が少ない時期だからこそ、この方向性を明確に決めておく必要があります。

ここまでを整理すると次の通りです。

- ジャンルを定めることが成長の第一歩

- コンセプトが明確だとファンが定着しやすい

- 曖昧だと再生数が伸びにくい

小さなチャンネルでも、しっかりとしたコンセプトがあれば一気に伸びる可能性が高まります。

リサーチで「伸びる動画」を見極める

YouTubeにおいて「投稿する動画のテーマ選び」は非常に重要です。

ただ闇雲に動画を投稿しても、再生数はなかなか伸びません。

リサーチを通じて「伸びやすいテーマ」を見つけ出すことが成功の近道です。

同じジャンルでも「稼ぐ方法」というテーマが数万再生される一方で、「生活の様子」は数百再生にとどまるケースがあります。

つまり、需要のあるテーマを選ぶかどうかで結果は大きく変わるのです。

登録者数が少ない時期ほど、この「伸びやすいテーマ」に集中することが重要です。

リサーチをしても失敗することはありますが、それは成長の糧になります。

一方で、リサーチをせず適当に投稿して失敗するのは、ただの時間の浪費です。

ここでのポイントを整理しましょう。

- リサーチは必須、適当な投稿は時間の無駄

- 需要のあるテーマを選ぶことが再生数の伸びにつながる

- 失敗も「理由ある挑戦」であれば意味がある

伸びる動画を選んで挑戦することが、成長のスピードを決めます。

反応の良いテーマを徹底的に横展開する

登録者数が少ない時期こそ意識したいのが、「横展開」です。

一つの動画が伸びたら、それに関連するテーマを増やすことで再生数が加速します。

たとえば「ニキビ改善の方法」という動画が伸びた場合、「ニキビに悪い習慣」「ニキビに効く食べ物」といった関連動画を投稿します。

一つの成功を広げていくことで、チャンネル全体が伸びやすくなるのです。

この「横展開戦略」は、特に登録者数が少ないチャンネルにとって最も有効な方法の一つです。

大きなジャンルを絞るのが難しい初心者でも、当たり動画を起点に特化していけば、強力な専門チャンネルに成長させることができます。

ここで重要なのは、伸びなかった動画を無理に続けないことです。

結果が出たテーマに集中し、動画を量産していくことが鍵になります。

ここまでを整理すると次の通りです。

- 伸びた動画を起点に関連テーマを広げる

- 当たりテーマに集中して特化する

- 伸びないテーマは潔く切り捨てる

横展開は登録者数が少ない時期にこそ最も成果が出やすい戦略です。

投稿頻度を途切れさせないことが最大の武器

YouTubeで伸びるために絶対に欠かせないのが「継続投稿」です。

たとえ一本の動画がバズっても、他に動画がなければファンはすぐに離れてしまいます。

定期的な投稿を続けることで、再生数とファンの信頼は積み上がっていくのです。

10本投稿して1本がバズると、その関連動画を視聴したくなる人が出てきます。

しかし、投稿数が少なければ「見たい動画がない」と思われてしまいます。

つまり、量がなければせっかくのチャンスを生かせないのです。

投稿頻度を保つことは地道ですが、確実にチャンネルを成長させる最強の戦略です。

ここで重要な点を整理してみましょう。

- 継続的に投稿してチャンスを逃さない

- 量があることでファンが深掘りしてくれる

- アルゴリズム的にも評価が安定する

結局のところ、継続的な投稿がYouTubeで成功する最大の武器となります。

投稿を続ける人こそが、YouTubeで一番強くなります。諦めずに継続してみてください!

登録者数が少ない時期にこそ持つべきマインド

ここまで、登録者数が少ない時期にこそできる戦略について解説してきました。

しかし、どれだけ戦略を理解しても、途中で諦めてしまえば成果にはつながりません。

この章では、登録者数が少ない時期にこそ必要な考え方をお伝えします。

多くの人がこの「伸びない期間」に焦りや不安を感じ、やめてしまうのが現実です。

ですが、成功している人ほど、この時期を「成長の過程」と捉えています。

「伸びない時期=成功のプロセス」と捉える

YouTubeに限らず、どんな分野でも成功の前には「結果が出ない期間」があります。

この時期をどう捉えるかで、今後の成長スピードがまったく変わります。

伸びない期間を「失敗」ではなく「成功への道のり」と捉えることが重要です。

たとえば、成功しているYouTuberのほとんどは最初からうまくいっていません。

最初の100本は再生数が伸びず、誰にも見られない日々を経験しています。

しかし、続けたからこそ、伸びる動画にたどり着いたのです。

登録者数が少ない時期は、自分を成長させる〝練習期間〟と考えましょう。

視聴者がいない今だからこそ、自由に試行錯誤ができます。

うまくいかない動画も、次の成功のヒントになります。

ここまでの考え方を整理すると次の通りです。

- 伸びない時期は「成長の準備期間」

- 結果が出ない動画もデータとして価値がある

- 成功者は全員「伸びない期間」を経験している

焦らずに一歩ずつ積み上げていく姿勢が、最終的に大きな結果につながります。

挑戦を続ける姿勢が未来を切り開く

YouTubeの世界で最も重要なのは「継続」と「挑戦」のバランスです。

同じことを続けるだけでは成長できません。

新しいことに挑戦しながら続けることで、成長のスピードが格段に上がります。

挑戦を恐れずに行動し続ける人こそが、最終的に成功するのです。

登録者数が少ないうちは、失敗しても痛みが少ないため、挑戦には最適な時期です。

動画の企画、タイトル、サムネイル、投稿時間など、あらゆる要素を試せます。

この「実験期間」をどう活用するかが、後の成長を決めます。

多くの人は「伸びない」と感じた瞬間に手を止めてしまいます。

しかし、続ける人だけが次のチャンスをつかみ取ることができるのです。

挑戦を続ける人は、YouTubeのアルゴリズムにも好かれやすく、成長が加速します。

ここまでをまとめると、次のようになります。

- 継続と挑戦の両立が成長の鍵

- 失敗を恐れず試すことが結果につながる

- 止まらない人だけが成功に近づける

結果が出ないときこそ、次の成長のサインです。挑戦を止めなければ、必ず報われます!

まとめ:少ない登録者を強みに変える方法

この記事では、YouTubeマスターDの実体験をもとに、〝登録者数1000人未満〟でも十分に戦える理由を解説してきました。

多くの人が「登録者が少ない=不利」と考えがちですが、実際にはその逆です。

登録者数が少ない時期こそ、自由に挑戦し成長できる最大のチャンスなのです。

登録者数が多いチャンネルには、方向転換の難しさやチャンネル崩壊のリスクがあります。

一方で、まだ登録者が少ないチャンネルには、試行錯誤できる柔軟性と勢いがあります。

今回の記事で紹介したポイントを振り返ってみましょう。

- 登録者数1000人未満は「試せる時期」 — 失敗を恐れず行動するチャンス

- リサーチと横展開が再生数を伸ばす鍵 — 伸びたテーマに集中する

- 継続投稿が信頼とアルゴリズムを育てる — 投稿を止めないことが最大の武器

- 伸びない期間も「成功の過程」 — 挑戦を続けた人が最終的に勝つ

登録者数1000人未満という段階は、決して劣っているわけではありません。

むしろ、チャンネルを自由に育て、伸ばすための黄金期です。

他人の数字と比較せず、自分のペースで「成長の土台」を築くことを意識しましょう。

そして何より大切なのは、継続と挑戦の姿勢です。

諦めずに続ける限り、あなたのチャンネルには必ずチャンスが訪れます。

少ない登録者数を悲観せず、〝今だからこそできる挑戦〟を楽しんでいきましょう。

登録者が少ない今こそ、最も自由で、最も成長できる瞬間です。

あらゆるジャンルを最短最速で爆伸びさせる裏ノウハウ暴露

YouTubeマスターDさんのBrain「あらゆるジャンルを最短最速で爆伸びさせる裏ノウハウ暴露します【YouTubeマスター】」では、10年間で圧倒的に多くのジャンル・チャンネルを成功に導いてきた、YouTubeを伸ばすためのステップを解説しています。

- 最速最短でYouTubeを伸ばすためのロードマップ

- YouTubeを伸ばすために絶対に理解すべきアルゴリズム

- 必ず抑えておくべきYouTubeの動画を作る順番

- リサーチをする上で必ず入れておくべき無料ツール

- 爆伸びを確定させるライバルリサーチ方法

- リサーチをフル自動化する最強テクニック

- 伸びるチャンネル名の決め方

- チャンネルコンセプト設計方法

- 爆伸びするネタが一瞬でわかるリサーチ術

- 再生回数が圧倒的に伸びる ネタの作り方 7選

- 台本テクニック 属人有り・属人無し(ステルス)

- 再生数が上がるアップロードの設定方法

- 再生回数別の運営戦略

YouTubeマスターDさんのXでは、失敗しないYouTubeの伸ばし方が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

YouTubeマスターDさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。