Brainメディア運営部です!

今回は、YouTube運営とAI活用の専門家・支配人ミルさんに情報提供をいただき、

〝動画制作を劇的に効率化する最新のAIツール〟について解説します。

簡単に支配人ミルさんの紹介をさせていただきます。

今回の記事では、支配人ミルさんの情報を元にして、YouTubeでどうやってAIを使うのか?余すことなく公開していきます。

「編集に何時間もかかって、いつもヘトヘトになる」

「サムネや台本づくりも全部ひとりで、本当に時間が足りない」

そんな悩みを抱えながら、なんとか投稿を続けている方は少なくありません。

とくに個人でYouTubeを運営している人にとって、

企画から編集、発信までをすべて自分でこなすのは、決して簡単なことではありません。

1本の動画を完成させるために、毎回5〜10時間以上かかることもあります。

継続できずに手が止まってしまうのも、当然の流れです。

でも実は、〝AIを活用すれば、その負担は7〜8割削減できる〟というのが今の時代のリアルです。

たとえば、リサーチには〝Perplexity〟、台本作成には〝Claude〟、

自動編集には〝Vrew〟、サムネや挿絵には〝ChatGPT〟や〝Midjourney〟など、

各工程を担ってくれるツールがすでに出揃っています。

しかも、多くのツールは〝無料〟から使えて、専門知識がなくてもすぐに実践可能です。

支配人ミルさん自身も、これらのAIを組み合わせることで、

かつて10時間かかっていた動画制作を〝わずか1〜2時間〟にまで短縮しています。

時間・手間・ストレスに追われていた日々が、まるで嘘のように変わる。

それが〝YouTube×AI〟という選択肢です。

本記事では、初心者でも安心して取り組める〝AIツールTOP10〟をランキング形式で紹介しながら、

それぞれの特徴や活用シーンを、実体験に基づいて分かりやすくお届けします。

動画づくりが「つらい」「続かない」と感じていた方にこそ、

今こそ知っておいてほしい内容です。

目次

- YouTube運営の〝3大壁〟をAIでどう超える?

- YouTube制作者が選ぶAIツールランキングTOP10

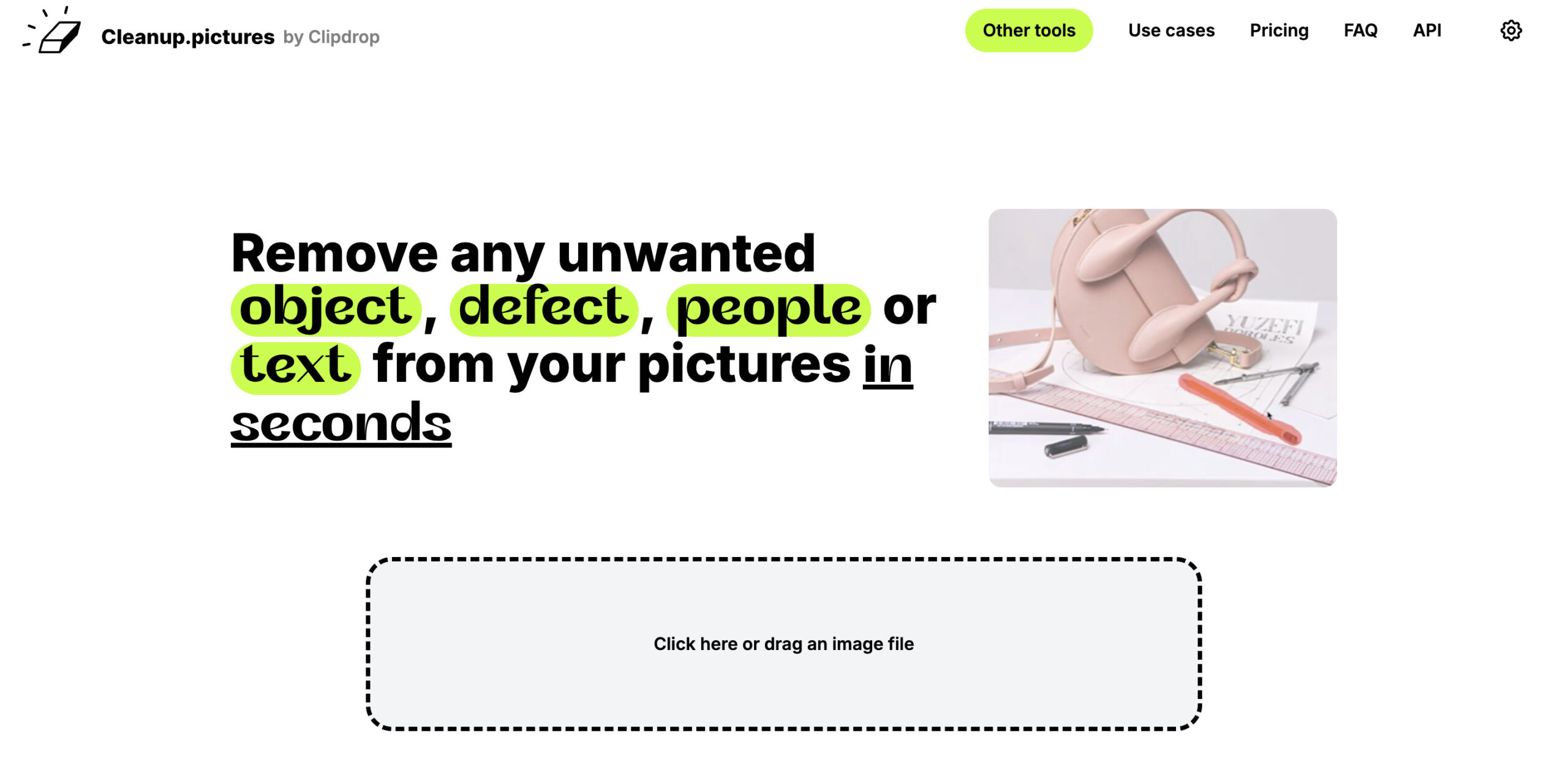

- 第10位|Cleanup.pictures:いらないものを〝自然に消す〟だけで、サムネが変わる

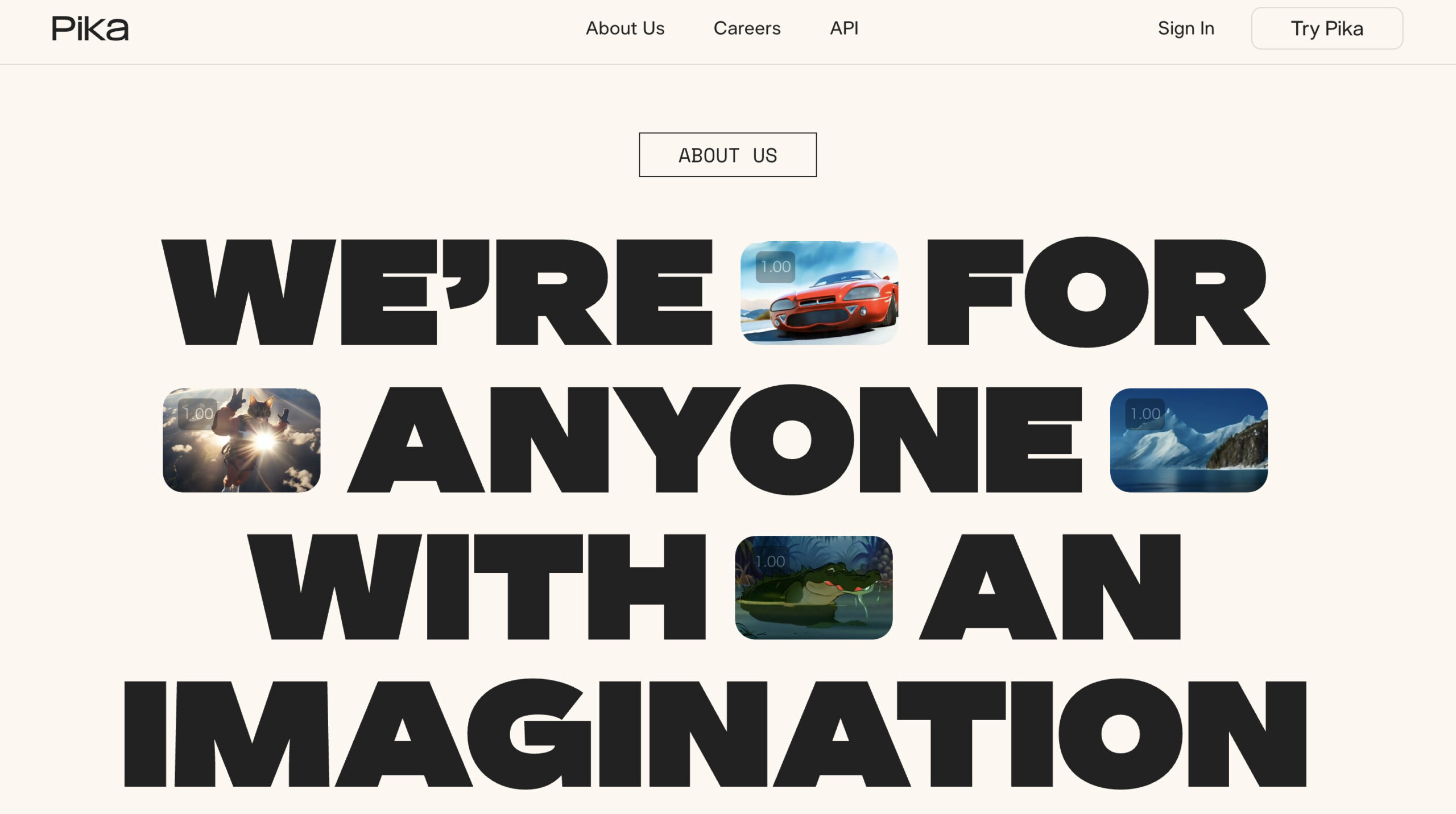

- 第9位|Pika:画像を〝動かす〟だけでショート動画の印象が一変する

- 第8位|Gamma:文章を〝そのまま〟スライドに変換する超時短ツール

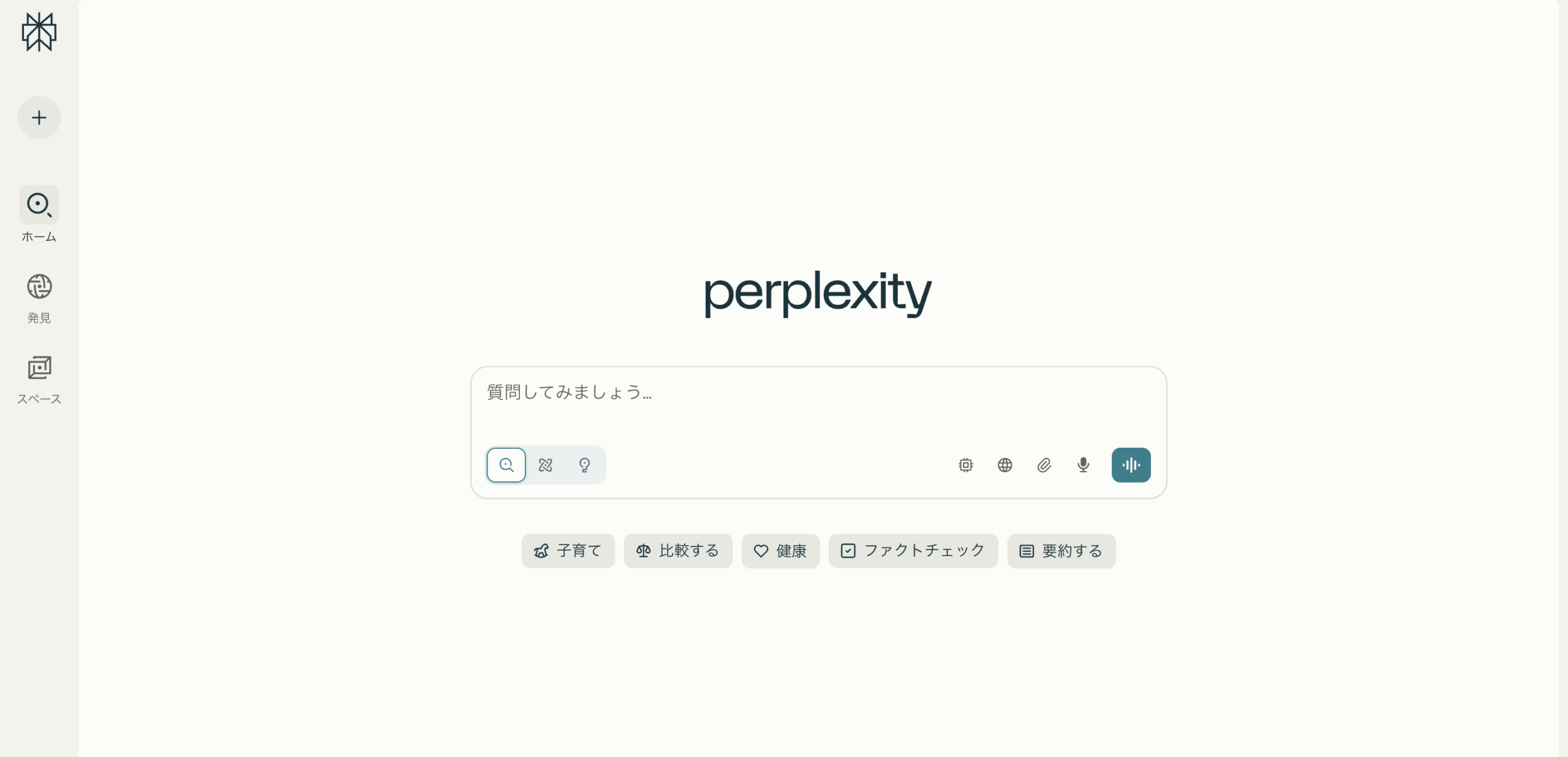

- 第7位|Perplexity:AIが〝代わりに調べてくれる〟新時代の検索ツール

- 第6位|Remove.bg:切り抜き作業が〝秒〟で終わる、時短系No.1の画像編集AI

- 第5位|Grok:トレンド企画を〝自動で拾える〟SNS特化型の企画支援AI

- 第4位|Vrew:字幕・カット・音声処理まで〝一括自動化〟できる万能編集AI

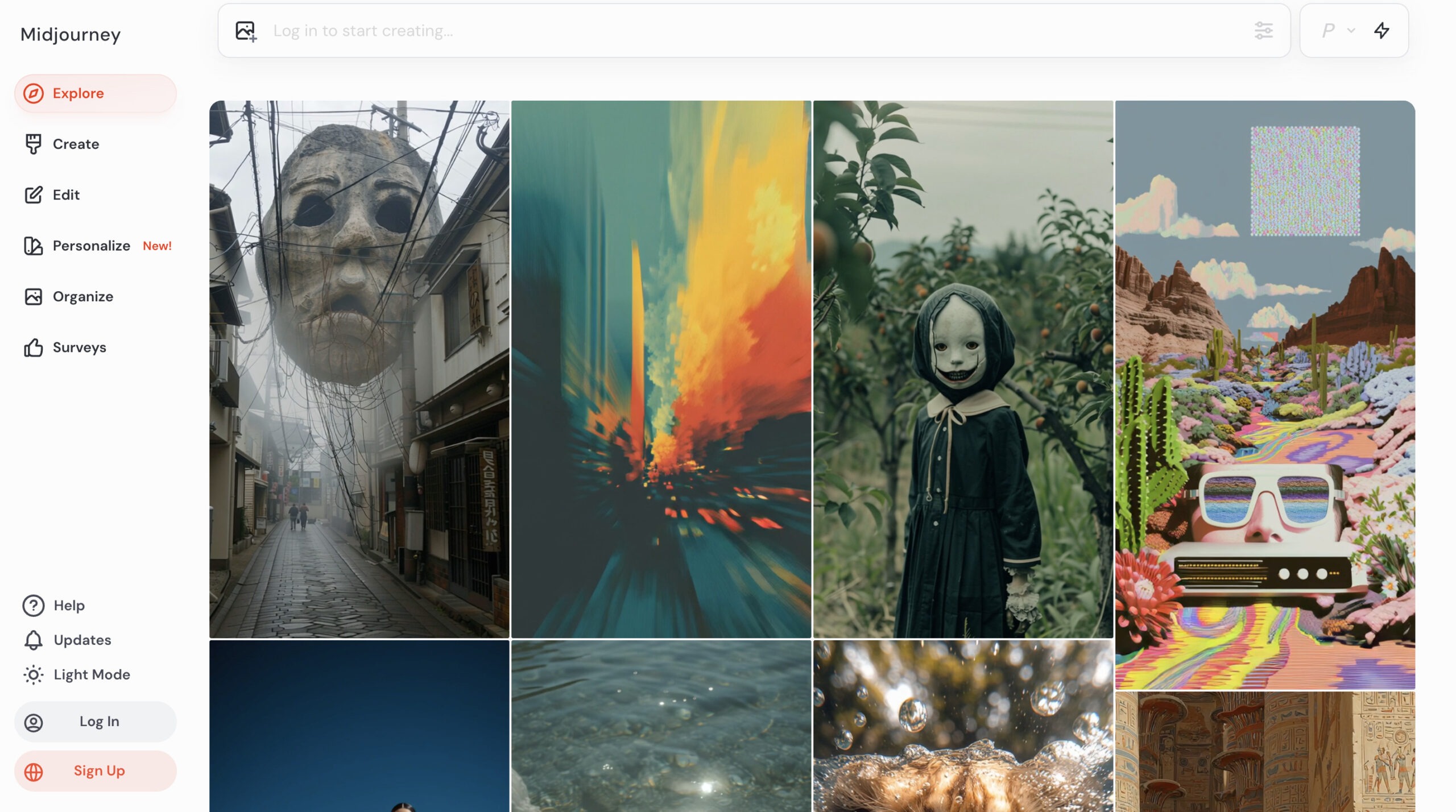

- 第3位|Midjourney:思い描いた世界を〝画像化〟できるビジュアル生成

- 第2位|Claude:構成・要約・台本も〝丸投げ〟できる超高性能ライティングAI

- 第1位|ChatGPT:企画・構成・SEOまですべて相談できる万能型の最強AI

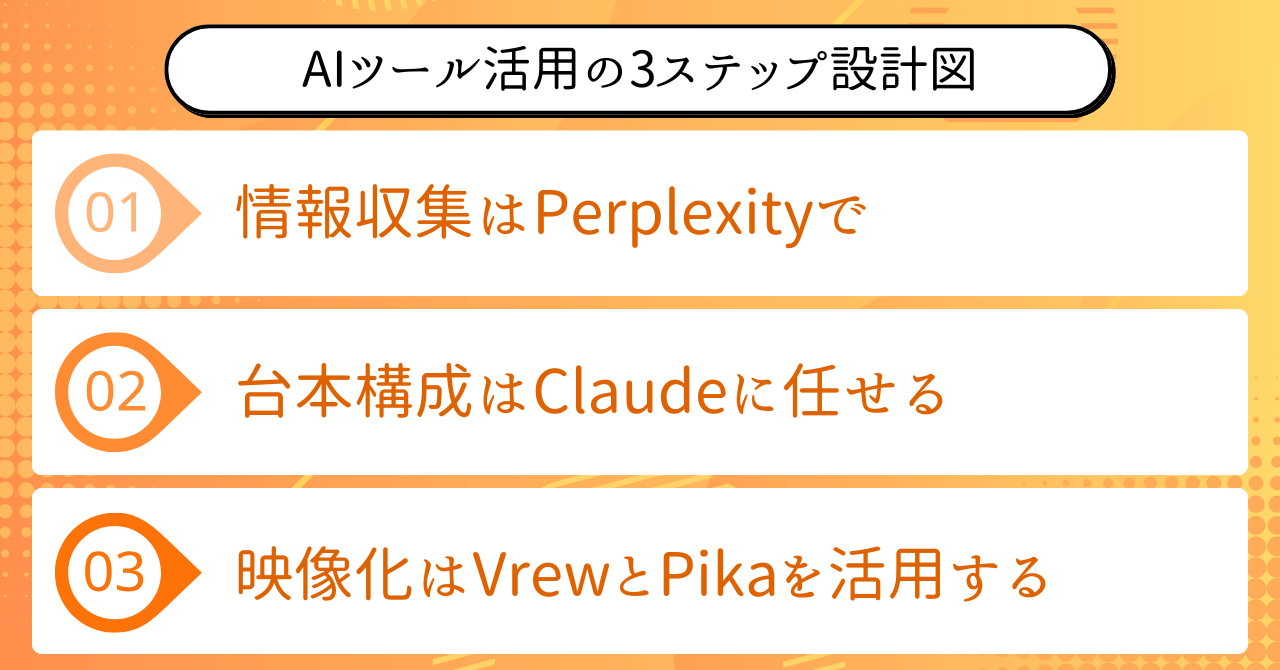

- AIツール活用の〝3ステップ設計図〟

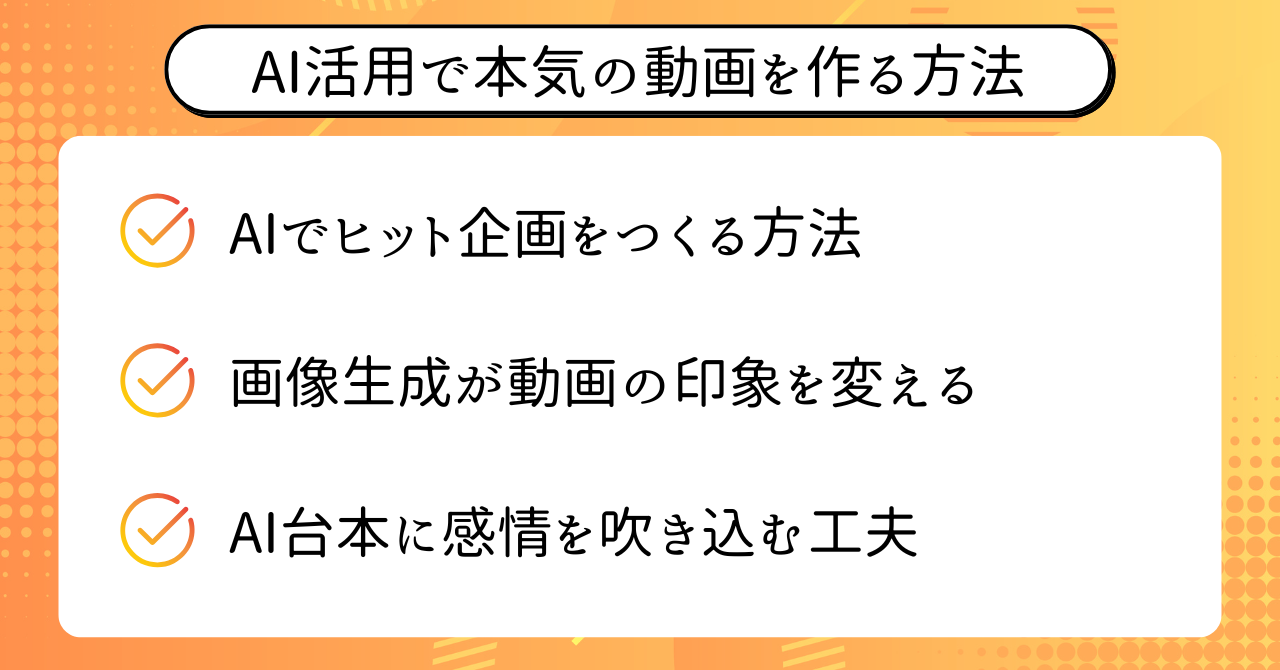

- AIを活用してYouTube動画を〝本気で作る〟時代へ|現場の実例から学ぶ最前線

- 「無料だけ」でここまでできる!初心者向けの始め方と注意点

- 今すぐ始めよう!AI活用で未来のYouTubeをつくるために

- まとめ|AI時代の動画制作に〝遅れてはいけない〟理由

- 編集ゼロ・台本もAI任せ|作業時間を200時間削減したYouTube運営術

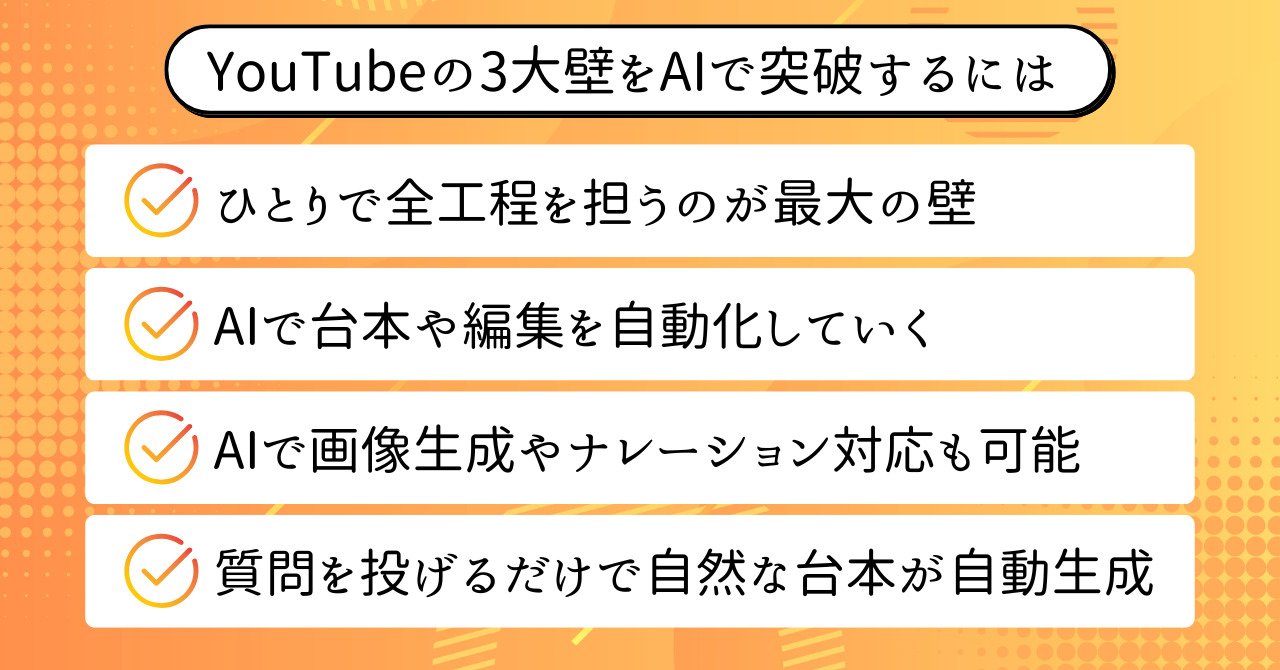

YouTube運営の〝3大壁〟をAIでどう超える?

YouTubeで成果を出すためには、継続的な投稿と、一定以上のクオリティが欠かせません。

しかし実際には、多くの人が〝途中で手が止まってしまう〟という壁にぶつかっています。

その理由は、「アイデアが尽きた」「編集がつらい」といった感覚的な問題ではありません。

本質的な課題は、〝時間・体力・スキル〟という3つの制約にあります。

けれど、今の時代はひとりで全てを抱え込む必要はありません。

AIツールを適切に活用すれば、これまで数時間かかっていた台本作成や編集、リサーチまで、

驚くほどスムーズに進められるようになります。

この章では、多くの初心者がつまずく3つの代表的な壁を整理しながら、

それぞれをAIがどのように乗り越えてくれるのかを、具体的に解説していきます。

YouTubeを「大変な作業」から「楽しい挑戦」に変えるためのヒントは、すでに揃っているのです。

なぜ多くのYouTuberが続かないのか?|最大の敵は〝作業量〟だった

YouTube運営が続かない最大の理由は、〝想像以上の作業負担〟にあります。

動画を1本完成させるには、「企画→構成→撮影→編集→サムネイル→投稿」と、

すべての工程をひとりでこなさなければなりません。

しかも、それを毎週、あるいは毎日繰り返していく必要があります。

最初のうちは楽しくても、徐々に「時間が足りない」「疲れが抜けない」「手が回らない」と感じ、

気づけば投稿が止まってしまう。

たとえば、副業でYouTubeを始めた会社員のAさんは、1本の動画に10時間以上かけていました。

最初の1ヶ月はなんとか週1投稿を続けていたものの、

2ヶ月目以降は動画を作る時間が取れず、チャンネルは自然と放置状態に。

このように、途中で手が止まる人の多くが共通しているのは、「作業量に対する仕組み」がなかったことです。

ここで押さえておきたいポイントは次の3つです。

- 続かない原因の大半は〝動画の完成までが重すぎる〟こと

- 情熱やセンスではなく、仕組みと工数削減がカギ

- 挫折を防ぐには、作業を〝軽くする選択〟が必要

YouTubeは、気合いで乗り切るものではありません。

続ける仕組みを持つ人だけが、視聴者の信頼を積み上げていけるのです。

3つの〝時間コスト〟をどう削減する?|AIが効くのはここだった

YouTubeを続けるうえで最大のボトルネックとなるのが、〝時間〟の問題です。

なかでも、多くの人が「やりたいけど時間が足りない」と感じているのは、

次の3つの工程です。

- ネタ探し・情報収集にかかる〝リサーチ〟

- 伝わる構成を練る〝台本づくり〟

- 編集・テロップ・サムネ作成といった〝仕上げ〟

これらすべてを人力でこなしていれば、1本の動画制作に10時間以上かかるのは珍しくありません。

けれど、ここにAIを導入すれば、話は一気に変わります。

たとえば、Perplexityを使えば「巨大な動物ランキングTOP5」のようなテーマも、

数秒で信頼性のある情報を収集できます。

そのリサーチ結果をClaudeに渡せば、構成の流れも整った自然な台本が即座に完成。

さらに、Vrewを活用すれば自動でテロップが入れられ、編集作業も大幅に短縮可能です。

このように、AIはそれぞれの工程に特化して活躍してくれます。

- Perplexity:信頼できる情報を瞬時に収集

- Claude:プロ並みの構成で台本を自動生成

- Vrew:音声認識による自動テロップ挿入

すべてを自分でやろうとしないこと。

AIに任せられる部分は潔く任せることで、

やるべき仕事に集中できる環境が整います。

プロ並みの動画が〝ひとりで〟つくれる時代|スキルより大事な視点とは?

以前は「動画編集スキルがないと、クオリティの高い動画は作れない」と考えられていました。

けれど今は、AIを使えば〝誰でもプロに近い仕上がり〟が目指せる時代です。

たとえば、MidjourneyやGrokを使えば、リアルな背景やイラストを一瞬で生成できます。

フリー素材にはない独自性のある画像を使うことで、

視聴者の目を引くサムネイルがつくれるようになります。

さらに、AI台本の精度も日々進化しており、

ナレーションに合わせた文章・間の取り方まで、自然に表現できるようになっています。

つまり、編集ソフトを駆使しなくても、一定レベル以上の動画が〝ひとりで〟つくれてしまうのです。

ここで理解しておきたいのは次の点です。

- スキルよりも〝道具を使いこなす視点〟が大切

- AIツールがあれば「外注ゼロ」でも見栄えは整う

- 差がつくのは「手間を省ける設計力」にある

がむしゃらに作るのではなく、「ラクに良いものを出す」という発想に切り替えること。

それがこれからの動画クリエイターに求められる力です。

台本作成の常識が変わった|ChatGPTとClaudeが変えた〝構成力〟

YouTube動画の完成度を左右するのが〝台本〟です。

企画は面白くても、話の流れが悪かったり、説明が冗長だったりすれば、

視聴維持率は一気に下がります。

かといって、ゼロから台本を作るのはとても時間がかかる。

構成が苦手な人にとっては、ここが一番の壁になります。

そこで活躍するのが、ChatGPTとClaudeです。

たとえば「歴代の巨大な動物ランキングTOP5」のようなテーマがあるとします。

Perplexityでデータを集め、その結果と

何をして欲しいのか?という方向性を示す指示内容を

Claudeに入力するだけで、

構成の流れが整った台本が自動で完成します。

語尾やトーンも自由に指定でき、

ナレーション向けの会話調やゆっくり解説風などにも簡単に変換可能です。

AI台本のメリットをまとめると以下のとおりです。

- 情報と構成を自動で整理してくれる

- テンプレを使えば繰り返しの負担が激減

- 誰でも〝構成の型〟を再現できるようになる

必要なのは、構成力ではなく〝質問力〟です。

どんな構成にしたいかを伝えられれば、AIがプロのようにまとめてくれます。

AIを使えば、初心者でも一流の台本が書けるんです!

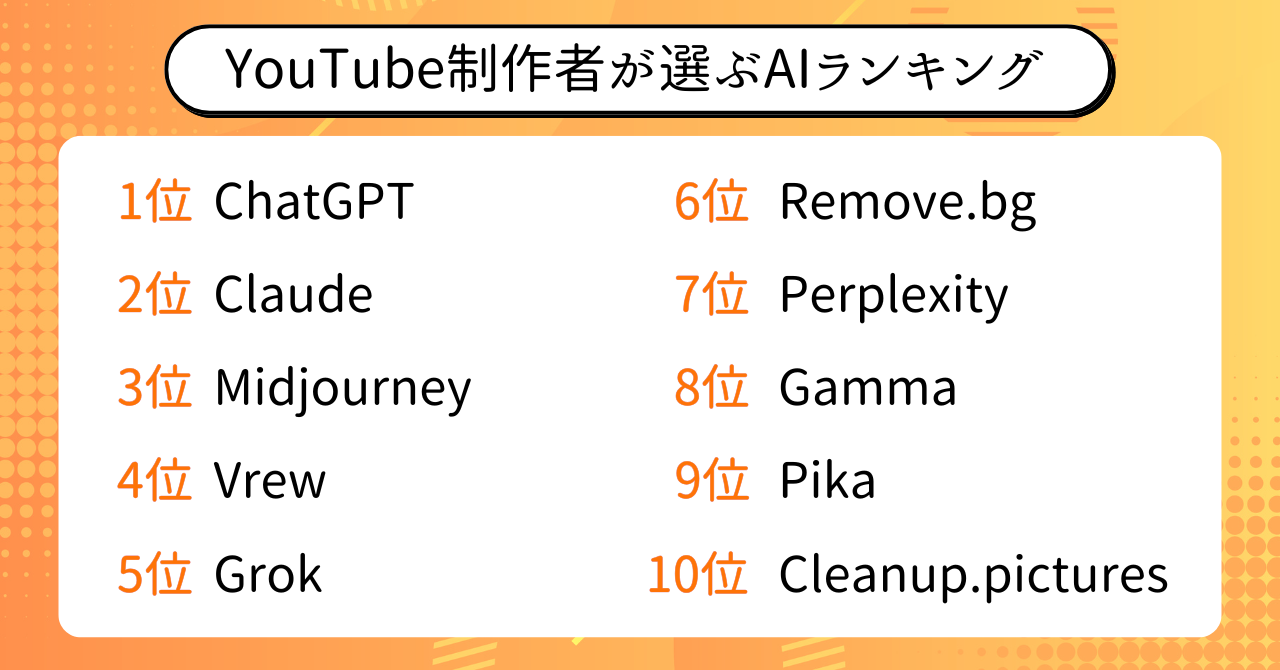

YouTube制作者が選ぶAIツールランキングTOP10

YouTube運営を効率よく進めるために必要なのは、

〝すべてをひとつで完結させる万能ツール〟ではありません。

むしろ、動画制作の各工程に特化したAIを組み合わせて使うことで、

作業のムダが減り、アウトプットの質が飛躍的に上がります。

リサーチ、台本、画像、編集…それぞれのステップに合ったツールを適切に選ぶことで、

個人でもプロ顔負けの制作体制が構築できる。

この章では、実際のYouTube運営で活用されている〝現場で本当に使えるAIツール10選〟を、

ランキング形式で紹介していきます。

今すぐ取り入れられる実用性の高いものばかりなので、「作業に追われて限界を感じている」方こそ、

ぜひ参考にしてみてください。

第10位|Cleanup.pictures:いらないものを〝自然に消す〟だけで、サムネが変わる

〝Cleanup.pictures〟は、画像から不要な要素だけを綺麗に取り除ける、

ブラウザ上で使える画像処理AIです。

操作はとても簡単で、消したい部分をカーソルでなぞるだけ。

クリックひとつで〝なかったこと〟のように自然に背景が補完されます。

たとえば、ゲーム解説チャンネルを運営している支配人ミルさんは、

「主人公だけを写したいのに、どうしても街中のモブキャラが映ってしまう」

「天気の良いシーンを撮ったのに、一部だけ雲が入ってしまった」

といった状況に頻繁に直面していました。

そんなとき、このツールを使えば、画像をそのまま〝サムネイルに使える素材〟に変えることができるのです。

実際に使うことで得られる効果は、次のとおりです。

- 映り込んでしまった不要なキャラや背景を数秒で削除できる

- 伝えたい情報だけを強調できるサムネイルが作れる

- ゲーム画面などの〝惜しい素材〟をそのまま活かせるようになる

余白がうるさい、情報が多すぎて伝わらない。

そんなサムネイルの悩みが、一気に解決する優れたツールです。

第9位|Pika:画像を〝動かす〟だけでショート動画の印象が一変する

Pikaは、静止画に動きをつけて、数秒のショート動画を自動生成してくれるAIツールです。

テンプレートを選ぶだけで、「画像が膨らんで爆発する」「プレス機で潰される」「スライスされる」といった

ダイナミックなモーションを簡単に作れます。

支配人ミルさんは、「赤ちゃんに戻る演出」や「ディズニー風への変化」などを使い、

ショート動画の冒頭にアクセントをつけて、視聴者の離脱を防ぐ工夫をしていました。

また、静止画に〝インパクト〟が足りないと感じる場面では、Pikaの演出を加えることで、

同じ素材でも再生数が大きく伸びるようになったそうです。

ショート動画との相性が特に良く、以下のような場面で効果を発揮します。

- 4〜5秒の〝目を引く導入映像〟を手軽に作りたいとき

- インパクトのあるテンプレで静止画を動的コンテンツに変えたいとき

- 編集スキルがなくても、演出のある動画を作りたいとき

「Pikaがあると、〝とりあえず動きのある映像〟がすぐ作れる」。

そんな安心感が、投稿のハードルを大きく下げてくれます。

第8位|Gamma:文章を〝そのまま〟スライドに変換する超時短ツール

Gammaは、台本や文章をそのままスライド形式に変換してくれる、資料生成特化のAIツールです。

とくに、解説系や教育系ジャンルで「スライド型動画」を作っている人には最適で、

支配人ミルさんも、ビジネスチャンネルを運営していた時代には重宝していたとのこと。

当時は1枚ずつスライドを外注し、1枚あたり数百円、10枚以上で数千円のコストがかかっていたそうですが、

Gammaを使えば、そうした手間もコストも一気にゼロにできます。

台本をコピペするだけで、見やすいスライドに自動変換され、

そのまま動画に組み込める状態で出力されるという点も大きなメリットです。

このツールを導入することで得られる変化は、以下のようなものです。

- スライドを〝つくる時間〟がまるごと不要になる

- 外注コストがゼロになり、投稿ペースが安定する

- 解説型コンテンツで〝伝わる画面構成〟が自然に手に入る

特に、構成やデザインが苦手な人にとって、Gammaは〝見せ方の悩み〟を解消してくれる強力な味方になります。

第7位|Perplexity:AIが〝代わりに調べてくれる〟新時代の検索ツール

Perplexityは、ユーザーが入力した質問に対して、

AIが代わりに調べて答えてくれる検索特化型のAIです。

ChatGPTと違うのは、情報の出典元を明示してくれること。

「どの情報を、どこから引用しているのか」がはっきり表示されるため、

台本や資料の信頼性を担保できます。

支配人ミルさんも、動物ランキング系の企画を作る際に活用しており、

「地球上で最も大きな動物を教えて」と入力すれば、そのまま信頼性のある〝ランキング案〟が手に入ります。

しかも、台本の素材として使えるほど整理された形式で表示されるため、

次の工程(台本化)にもスムーズにつなげられるのです。

使ってみると、たとえばこんな変化が得られます。

- 膨大な検索作業が1問1答で済むようになる

- 台本の根拠が明確になり、誤情報のリスクが激減する

- 情報整理にかかるストレスが、ほぼゼロになる

ChatGPTやClaudeに台本を任せる前に、〝正確な素材〟を用意するための第一歩として、

Perplexityは非常に優秀です。

第6位|Remove.bg:切り抜き作業が〝秒〟で終わる、時短系No.1の画像編集AI

サムネイル制作の効率を一気に引き上げるのが、〝Remove.bg〟という画像切り抜きAIです。

背景削除にかかる作業時間を〝1秒〟に短縮できるこのツールは、

動画投稿者にとって〝地味だけど最もありがたい味方〟といえます。

なぜなら、画像編集のなかでも特に手間がかかるのが「人物の切り抜き」だからです。

従来であれば、Photoshopなどで細かくトレースして数分かけていた工程。

それが今では、Remove.bgに画像をアップロードするだけで〝AIが背景を自動で除去〟してくれます。

一度使えば、もう手放せなくなるスピード感です。

実際に支配人ミルさんも、サムネイルの初期作業は毎回このツールを使っており、

YouTube制作の〝時短〟を実現する上で欠かせないと語っています。

具体的な活用シーンとしては、

- 背景が雑多な写真も、一瞬で人物だけを抽出

- 白背景・透過処理・合成画像もワンクリックで完了

- そのままCanvaなどに貼り付けて即サムネイル化

このように、Remove.bgは〝デザイン作業の敷居〟を一段下げてくれるツールです。

初心者でも扱いやすく、しかも仕上がりのクオリティも高いため、

編集の第一歩としてぜひ導入してみてください。

小さな作業時間の短縮が、継続のしやすさに直結する世界で、

このツールは確かな〝アドバンテージ〟になります。

第5位|Grok:トレンド企画を〝自動で拾える〟SNS特化型の企画支援AI

結論から言えば、Grokは〝画像生成に特化したAIツール〟として、ビジュアル重視のSNS運用に役立ちます。

なぜなら、X(旧Twitter)上での対話形式でプロンプト(命令文)を調整できるため、〝思い描いた世界観〟を直感的に画像に反映できるからです。

支配人ミルさんは、YouTubeサムネイルやInstagramの投稿デザインなどを考える際に、Grokを〝発想の補助〟として使っています。

たとえば、

- 異世界のような空間で、巨大な本が宙に浮かぶ

- AIが支配する近未来の東京を背景に立つ青年

- 大自然の中で集中して作業するノマドワーカー

このようなコンセプトを、Grokに言葉で伝えるだけで、

想像を超える〝世界観のある画像〟を瞬時に生成してくれます。

従来の画像生成AIでは、精度の高い英語プロンプトや細かな構文調整が必要でしたが、GrokではXで会話する感覚で使えるため、初心者でも迷わず操作できます。

特に「目を引くビジュアル」が成果を左右するSNSでは、投稿の世界観づくりは武器になります。

その〝世界観設計〟をAIがサポートしてくれる時代が、すでに到来しています。

目に留まる投稿は、言葉以上に〝一瞬で伝わる画像〟から始まる。

Grokは、そんな“視覚のインパクト”をつくるための頼れる味方です。

第4位|Vrew:字幕・カット・音声処理まで〝一括自動化〟できる万能編集AI

動画編集の〝最初の一歩〟をAIが肩代わりしてくれるのが、〝Vrew〟というツールです。

このAIは、動画をアップロードするだけで音声を解析し、

〝自動で文字起こし〟→〝字幕挿入〟→〝不要部分の自動カット〟までを一括で行ってくれます。

支配人ミルさんは、1本あたり数時間かかっていた動画編集作業を、

Vrewを活用することで〝初期編集を30分以内〟で済ませられるようになったといいます。

とくに便利なのが次の3つの機能です。

- 話していない無音部分を自動で検出&削除

- タイムラインに合わせた字幕が自動生成される

- ジャンルに合ったカラー調整やフォント選定もAIが提案

このように、Vrewは〝編集の取っかかり〟を最速で完了させることができるため、

途中で挫折するリスクが激減します。

完成度を高めたい場合は、Premiere Proなどのプロ用ソフトに移行して調整するだけ。

Vrewを使えば、編集経験ゼロの人でも〝編集済みの土台〟が手に入るため、

「投稿までのハードル」が圧倒的に下がります。

動画投稿が続かない理由は、クオリティではなく〝初動の大変さ〟にある。

Vrewは、その壁を静かに取り払ってくれるAIです。

第3位|Midjourney:思い描いた世界を〝画像化〟できるビジュアル生成

YouTube制作において、〝ビジュアルのクオリティ〟は再生数に直結します。

なかでも「サムネイル」や「世界観の演出」は、

視聴者の第一印象を決める最重要要素です。

そんな中、文字や想像をもとに画像を自動生成できる〝Midjourney(ミッドジャーニー)〟は、

多くのYouTuberから高く評価されています。

たとえば、

- 架空のキャラクターを作りたい

- ゲーム実況用にオリジナル背景を作りたい

- 普通の素材では出せない世界観を演出したい

こういったニーズに対して、プロのイラストレーターに依頼することなく、

AIがわずか数十秒で完成度の高い画像を生み出してくれます。

特に、ジャンルの世界観をビジュアルで〝語れる〟ようになる点は大きな強みです。

「このツール、どう使えばいい?」という人のために、活用のコツを3つご紹介します。

- 〝具体的な指示〟をテキストで与えると、理想に近い画像が出やすい

- 複数パターンを生成しながら、イメージを言語化していくのがコツ

- サムネイルやバナー用に、〝文字を入れる前提〟で構図を調整する

AI技術が進化しても、視覚のインパクトは動画の成否を分けるポイント。

だからこそ、Midjourneyのようなビジュアル生成ツールは、今後さらに重要度が増していくでしょう。

第2位|Claude:構成・要約・台本も〝丸投げ〟できる超高性能ライティングAI

YouTubeにおいて、多くの人が最も苦手とする作業。

それが〝台本づくり〟です。

何を話すのか、どう構成するか、話し方はどうするか。

これらを1人で考えるのは、時間も労力もかかります。

そんな中、ChatGPTを超えると一部で話題になっているのが、〝Claude(クロード)〟です。

このAIツールは、特に長文データの処理に強く、

- 20,000字以上のインタビューを一気に要約

- PDF資料を読み込んで、重要ポイントだけを抽出

- 自分の過去の発信から、構成テンプレートを自動作成

といった〝かゆいところに手が届く〟機能が特徴です。

つまり、情報の整理と台本設計を自動化できる点で、制作者にとっては大きな味方になります。

とくに、

- 構成の「型」を量産したい人

- 書き起こしや会議録から台本を作りたい人

- ChatGPTより〝読解力〟に優れたAIを探している人

こういった方には、Claudeの導入は非常におすすめです。

「どこがすごいの?」という視点で、Claudeの活用ポイントを整理してみました。

- 大量の文章もそのまま貼り付けて、構成まで考えてもらえる

- ChatGPTよりも〝文章の自然さ〟や構成の美しさに優れる傾向がある

- ChatGPTと併用することで、アウトプットの幅と精度が一気に上がる

知的作業を〝外注〟する時代において、Claudeは文字仕事の相棒として、

今後ますます活躍の場が広がるでしょう。

第1位|ChatGPT:企画・構成・SEOまですべて相談できる万能型の最強AI

数あるAIツールの中で、圧倒的な支持を集めたのが〝ChatGPT〟です。

「とりあえず困ったらChatGPTに聞く」という声があるように、

その対応力と柔軟性は他のAIを凌駕しています。

特にYouTube制作者にとって、

- 企画出しの壁打ち相手になる

- 構成の論理チェックができる

- SEOの観点からタイトル案を出せる

- 自分の発信に〝違う視点〟を入れてくれる

といった点で、まさに〝思考の相棒〟として活躍します。

しかも、ChatGPTは動画制作だけでなく、SNS・LP・ブログなど、

あらゆる媒体の構成・台本・コピー作りに応用可能です。

ChatGPTを制作者の〝相棒〟として使い倒すために、押さえておきたいのはこの3点です。

- 台本、構成、キャッチコピー、すべての〝考える作業〟を一緒に進められる

- 無駄な検索をせずに済むので、作業スピードが大幅にアップ

- 自分の思考や言語化のクセに気づくことで、発信力も育つ

初心者からプロフェッショナルまで、ChatGPTがこれほど多くの制作者に支持される理由は、「ツールの域を超えて、〝頭脳〟として使えるから」に他なりません。

ChatGPTは、もはや〝考える作業〟のパートナーです。

独りで悩まなくてよくなるのが、一番の魅力ですね。

AIツール活用の〝3ステップ設計図〟

AIツールを使って動画を制作するなら、〝単体で完結させよう〟とするのではなく、

〝工程ごとに役割を分けて組み合わせる〟視点が重要です。

なぜなら、どんなに高性能なAIでも〝得意分野と不得意分野〟が明確にあるからです。

情報収集が得意なAIもあれば、文章の構成が上手いAI、映像化に強いAIもあります。

支配人ミルさんは、それぞれのAIを〝リサーチ→台本作成→映像化〟の3ステップで使い分けることで、

動画制作の負担を大幅に減らしています。

この章では、Perplexity・Claude・Vrew/Pikaという3つのAIをどう連携させ、

制作に落とし込むのかを詳しく解説します。

動画づくりにAIを導入したいけど、「何から使えばいいのか分からない」という人は、

まずはこの〝設計図〟から始めてみてください。

STEP1:Perplexityで〝台本の土台〟となる情報を集める

最初のステップは、〝テーマに関するリサーチ〟をPerplexityで行うことです。

動画づくりの出発点でつまずく人の多くが、

「そもそも何を話せばいいのか分からない」という段階で止まっています。

その壁を一発で突破してくれるのが、AI検索エンジンの〝Perplexity〟です。

支配人ミルさんは、新しいジャンルの企画を考える際、まずPerplexityでリサーチを行い、

いま市場で注目されている情報や、信頼できる出典をまとめて取得しています。

たとえば「美容の最新トレンド」や「副業ジャンルでよくある悩み」なども、

関連性の高い情報を網羅的に取得できるため、従来のGoogle検索よりも圧倒的に効率的です。

この段階で押さえておきたい活用ポイントは次の3つです。

- Perplexityは〝出典つきの信頼性ある回答〟が得られるAI検索ツール

- 情報収集にかかる時間と思考コストを大幅カットできる

- テーマ選定の精度が上がることで、その後の台本や動画がズレにくくなる

台本や撮影に取りかかる前に、「情報の質と量」を整える。

それが、動画の土台を強くする最初の一歩になります。

STEP2:Claudeで〝構成力のある台本〟に仕上げる

次のステップは、集めた情報をもとに〝台本構成を作る〟こと。

ここで活用されるのが、文章構築に優れたAI〝Claude〟です。

支配人ミルさんは、台本構成用の指示をClaudeのプロジェクト機能というものに読み込ませています。

そこにPerplexityで得た情報を投げることで、

「話の流れ」「ストーリー構成」「トーンの調整」まで一気にアウトラインを整えていきます。

特にClaudeは「長文の処理」が得意で、

情報を散らかさずにストーリーとして再構成する能力に優れています。

ChatGPTよりも〝人間っぽい自然な言葉づかい〟が特徴で、

視聴者の感情に寄り添ったトークスクリプトが作れる点も魅力です。

この段階で意識すべきポイントは以下の通りです。

- Claudeは〝話の組み立て〟と〝自然な語り口〟が得意な台本生成AI

- 全体構成から話の順序まで、一貫した台本に仕上がる

- ChatGPTと併用することで、表現のバリエーションも増やせる

台本づくりに時間をかけすぎていた人こそ、Claudeを使えば「構成迷子」から脱出できます。

STEP3:VrewとPikaで〝動画のカタチ〟をつくる

最後のステップは、完成した台本を〝映像として形にする〟ことです。

このとき使うのが、編集ツールの〝Vrew〟と生成AIツールの〝Pika〟です。

Vrewでは、台本にあわせた音声ナレーションを流し込むと、

AIが自動的に字幕を作成し、シーンを分割してくれます。

支配人ミルさんは、まず台本を読み上げた音声を入れ、

その字幕と映像構成をVrewで整えています。

さらにPikaでは、「未来の都市風の背景をつくって」などと指示することで、

AIが抽象的なビジュアル素材を自動生成してくれます。

この段階で押さえておくべきポイントは以下の通りです。

- Vrewは〝ナレーションに連動した字幕編集〟を自動でこなす

- Pikaは〝映像素材の補完〟に最適な生成AIツール

- 台本が完成した後に使うことで、作業の無駄が最小限になる

「映像編集が苦手」「素材が足りない」と感じていた人にとって、

AIによるサポートは制作のハードルを一気に下げてくれます。

組み合わせこそが〝AI活用の本質〟|ツールは単体で使わない

多くの人がやりがちなのは、「便利そうなAIを1つだけ使ってみる」というアプローチです。

しかし、それでは本来のパフォーマンスを引き出すことができません。

支配人ミルさんが一貫して伝えていたのは、「AIは単体で使わず、役割で分けて連携させることが大切」という考え方です。

それぞれのAIには〝最適な出番〟があります。

情報を探すのはPerplexity、構成するのはClaude、映像にするのはVrewとPika。

この流れを整えるだけで、誰でも「30分で動画1本」を実現できるようになるのです。

この章のまとめとして、押さえるべき意識は次の通りです。

- AIツールは〝得意な役割で分担〟させることで力を発揮する

- 制作のどのフェーズに、どのAIを使うかをあらかじめ決める

- 自分ひとりで全部やらずに、〝AIとチームを組む感覚〟が大事

AIは道具ではなく、これからの制作者にとっての〝右腕〟になる存在です。

3つのAIを組み合わせるだけで、

驚くほど動画制作が楽になります

AIを活用してYouTube動画を〝本気で作る〟時代へ|現場の実例から学ぶ最前線

結論から言えば、AIは〝個人の限界を超える武器〟になります。

なぜなら、企画・台本・画像・編集といったYouTube制作のすべての工程において、

AIが人の代わりに動いてくれるからです。

ただし、単なる効率化ツールとして使っているだけでは成果に直結しません。

そこで本章では、実際にAIを取り入れてヒット動画を生み出している〝支配人ミルさん〟の制作事例をもとに、

〝YouTube×AI〟の最適解を、企画・画像生成・台本設計の3ステップに分けて解説します。

「生成AIをどう使えば、再生数やファン獲得につながるのか?」という疑問に、

リアルな制作現場から答えていきます。

AIでバズ企画を生み出す|〝巨大すぎた動物ランキング〟の裏側

AIを活用すれば、思いつきではない〝勝てる企画〟を作れます。

支配人ミルさんが投稿した人気シリーズ「巨大すぎた動物ランキング」は、

まさにAIを土台にした作品です。

この企画の出発点は、Perplexityを使った検索リサーチ。

Claudeを使って台本を構築し、

Pikaを用いたビジュアル編集で〝驚き〟を視覚化。

全体の工程が、AIによって劇的に効率化されています。

企画がバズった背景には、以下の3つの要素がありました。

- 〝好奇心を刺激する切り口〟をAIで高速にリサーチできた

- 構成・台本が視聴者の目線に立って設計されていた

- AI生成の映像によって〝圧倒的なインパクト〟を生んだ

Before:企画出しに数日、台本に丸一日、素材探しに数時間。

After:企画と構成が数時間で完了、素材もその場で自動生成。

この〝時間の壁〟を壊せることが、AI活用の最大の強みです。

画像生成は武器になる|ChatGPT×生成AIで作る唯一無二のビジュアル

動画のクオリティは、〝画像の独自性〟で決まります。

どれだけ構成が良くても、ネットで拾った画像ばかりでは視聴者に刺さりません。

そこで支配人ミルさんが取り入れているのが、「ChatGPTでプロンプトを作り、Midjourneyなどで画像生成を行う」アプローチです。

たとえば、「1万年前に生きていた巨大ナマケモノ」を紹介する際、

ChatGPTに「歴史的背景や見た目を踏まえた生成プロンプト」を作ってもらい、

Midjourneyにそのまま流し込むことで、他の動画とは一線を画す〝唯一の画像〟を生み出します。

この工夫により、次のような価値が生まれました。

- AIが歴史的背景まで踏まえて〝リアルな空想〟を作れる

- 著作権や差別化の壁を超えた〝自分だけの素材〟が手に入る

- サムネイルのクリック率が大幅に向上する

特にショート動画では、〝1枚の絵〟が運命を分けます。

誰でも使える素材ではなく、〝世界に一つだけの画〟を見せることが、

アルゴリズムを超える〝選ばれる力〟になります。

AI台本に〝人間の温度〟を乗せる|完全自動化では伝わらないもの

AIは台本作りにおいても強力です。

構成を整え、無駄を省き、読みやすい文章を出力してくれます。

しかし、支配人ミルさんが一貫しているのは「AIの文章は、あくまで〝土台〟」という姿勢です。

Claudeで台本を出力したあと、以下のような修正を人間の手で加えています。

- 視聴者が〝感情移入できる〟ような比喩や例え話を追加

- ユーモアやツッコミなど、余白のある表現に調整

- 〝話し言葉〟で自然に読めるようリズムを整える

AIだけで作った原稿は、正確でも〝無機質〟になりがちです。

だからこそ、人間が〝温度〟を吹き込むことで、視聴者の心を動かすナレーションになります。

このパートで意識すべきポイントは次の3つです。

- AIの台本は〝正しさ〟に強く、〝面白さ〟は人間が補う

- 情報の羅列ではなく、感情の流れを生む工夫が必要

- 〝セリフのような書き方〟で最後まで飽きさせない

AI台本で7割を時短し、残りの3割で作品の魂を込める。

この分業スタイルが、これからのYouTube制作の新常識になるかもしれません。

任せられる所は、どんどんAI任せて、人にしかできない所に注力していきましょう!

「無料だけ」でここまでできる!初心者向けの始め方と注意点

〝無料のAIツールだけでも、十分にYouTube運用はスタートできます〟。

特別な編集ソフトや高価なプラグインに頼る必要はありません。

重要なのは、「何を使うか」ではなく「どう使うか」。

この章では、初心者が迷いがちな「ツール選び」の不安を解消しながら、

無料でも成果につながる始め方と注意点を整理してお伝えします。

誰でも使えるリソースを、どう戦略的に組み合わせるか。

そこに成否の差が生まれるのです。

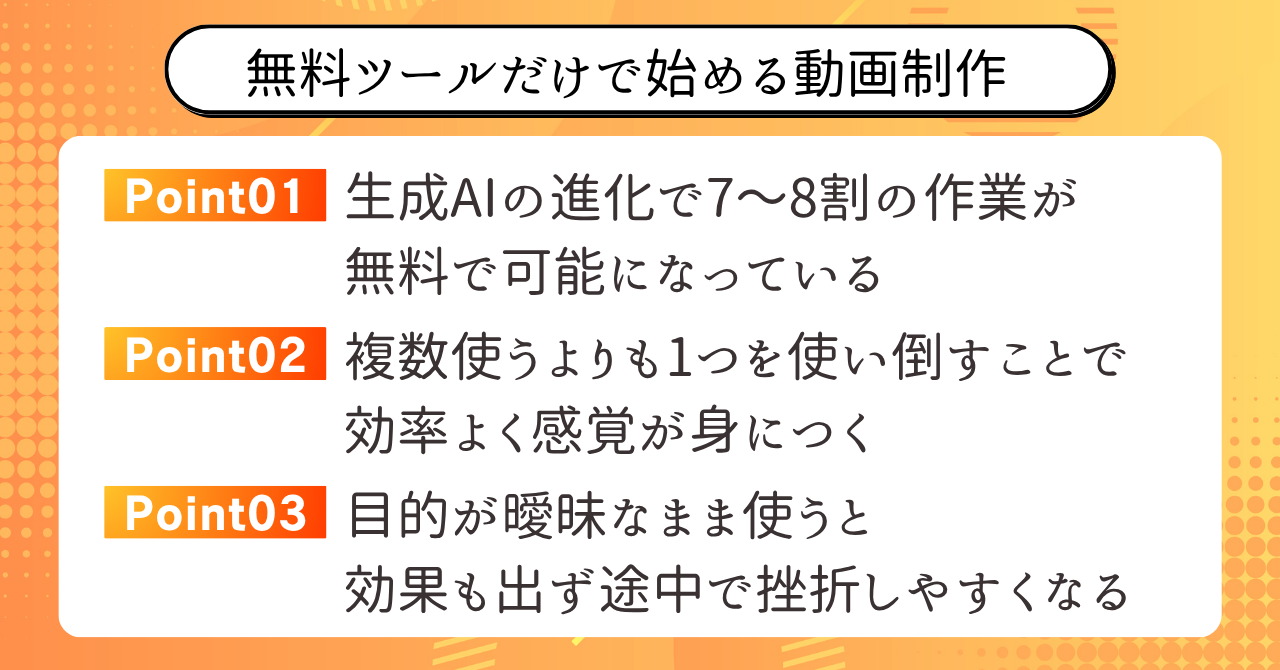

無料ツールでも、なぜ〝十分に戦える〟のか?

まず結論から言えば、〝無料でもプロレベルに近い成果を出すことは可能です〟。

なぜなら、生成AIの進化により、従来は有料ソフトでしかできなかった作業が、

今では無料ツールで驚くほど効率的に実現できるようになっているからです。

たとえば支配人ミルさんは、次のようなツールを組み合わせて活用しています。

- ChatGPT(3.5):ナレーション台本や構成の下書きを作成

- Perplexity:ネタ探しや知識補完、リサーチの時間短縮に活用

- Runway・Pika:画像生成・動画編集の補助的な利用(無料枠で十分対応)

「絶滅動物ランキング」「世界最大の鳥類」といった動画のテーマも、

Perplexityの検索から着想を得たものです。

検索精度も高く、要点を整理して出力してくれるため、

〝インプットの質とスピードが格段に上がる〟といいます。

ここで押さえておくべきポイントは、次の3つです。

- 無料ツールの性能は〝想像以上〟に進化している

- 適切な組み合わせで、実務の7〜8割が無料で完結する

- 情報収集・台本作成・編集の基本工程が、誰でも即日実践できる

お金をかける前に、まずは無料で〝できること〟の最大値を引き出すこと。

それが、遠回りに見えて最短の成長ルートになるのです。

「たくさん使う」は逆効果?最初は〝1つだけ〟に絞る

ツールを調べるほど、「あれも便利そう」「これも使ってみたい」と迷いがちになります。

しかし支配人ミルさんは、「最初は1つに絞って、徹底的に使い倒すことが大切」と語ります。

たとえばChatGPT(3.5)であれば、「この1ツールだけで台本を完成させる」と決める。

プロンプトの書き方や質問の順番、うまくいくテンプレートの作り方など、

使い込むことでしか得られない〝慣れと勘〟が蓄積されていきます。

逆に、複数のツールに手を出しすぎると、それぞれの特性を掴む前に挫折するケースも少なくありません。

この章で覚えておきたいポイントは以下のとおりです。

- 初心者は〝機能〟より〝使いやすさ〟を基準にツールを選ぶ

- 1ツールに絞ることで、実践スピードが一気に上がる

- 慣れてきてから、徐々に別ツールを〝目的別に導入〟すればよい

〝迷っている時間〟よりも、〝触っている時間〟の方が圧倒的に大切。

最初の1歩を、最短距離で踏み出すための戦略として有効です。

ありがちな〝無料の落とし穴〟と、失敗を防ぐ視点

「無料ツールは万能」。

そんな認識のまま進めてしまうと、途中でつまずきやすくなります。

支配人ミルさんが語る、よくあるミスのひとつは「目的が曖昧なままツールを使い始めること」です。

たとえば、ChatGPTに「動画の台本を作って」と投げても、ぼんやりとした出力しか返ってこない。

これは〝どんな動画を作りたいのか〟〝誰に届けたいのか〟といった、

設計の軸が欠けているからです。

また、「途中で制限がかかって使えなくなった」「有料誘導に戸惑った」など、

ツールごとのルールを理解せずに使うことで、ストレスを感じて手が止まるケースもあります。

このパートで押さえるべき注意点は次の3つです。

- 無料の強みは〝気軽さ〟だが、〝継続には目的設計〟が不可欠

- 事前に〝制限・仕様〟を把握しておくことで、無駄な混乱を防げる

- 迷ったときは〝何を目的にそのツールを使うのか〟を再確認する

無料という〝気楽さ〟に甘えず、〝設計と習慣〟で使いこなすことが、継続の鍵になります。

無料でも、やるべきことは全部できる。

必要なのは〝覚悟〟と〝工夫〟だけなんです!

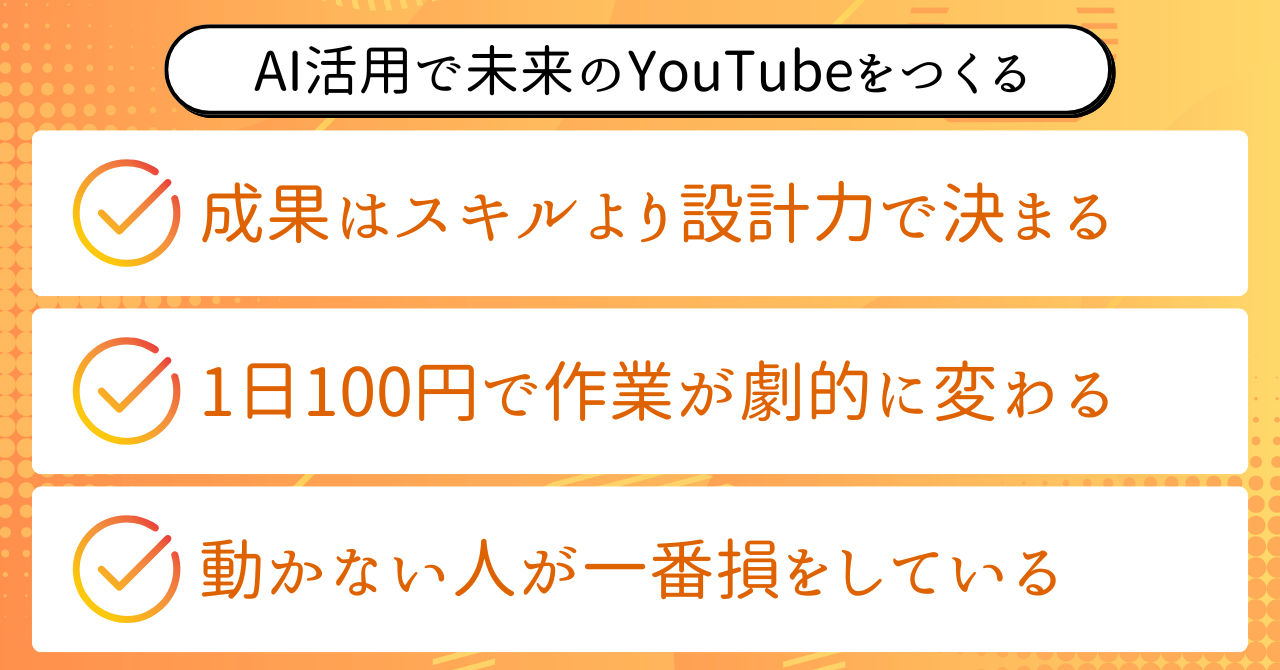

今すぐ始めよう!AI活用で未来のYouTubeをつくるために

〝YouTubeで成功したい〟と願うなら、AIを味方につけることが今もっとも重要な一手です。

なぜなら、今の時代は〝編集スキル〟よりも〝設計スキル〟、〝経験〟よりも〝仕組み化〟が成果を分けるからです。

実際に、撮影も編集も未経験の状態からAIを駆使し、

月間1,000本以上の動画を量産する仕組みを構築しているのが、支配人ミルさんです。

彼は「スキルに自信がない人こそ、AIを使えば成果は出せる」と語ります。

この章では、誰もが今日から始められるAI活用の〝設計思考〟を、

具体的な手順とマインドセットとともに解説していきます。

AIは未来の技術ではなく、今の行動を変える〝現在進行形の武器〟です。

スキルがなくても勝てる|成果を左右するのは〝設計力〟

YouTubeで結果を出す人と、伸び悩む人。

その違いは〝スキル〟ではなく〝設計〟にあります。

動画編集の技術や見せ方のセンスがなくても、成果を出している人が増えているのは、「どのAIを、どの順番で、どう使うか」を設計しているからです。

支配人ミルさんが活用している基本の設計フローは、次のとおりです。

- Perplexityで〝視聴者ニーズ〟を調査

- ChatGPTで〝構成・台本〟を生成

- RunwayやCanvaで〝映像・サムネ〟を仕上げる

このように、一つひとつの作業をAIに〝役割分担〟させることで、

動画づくりは「才能」ではなく「組み立て」になっていきます。

さらに、この設計図があることで、外注化やチーム化も容易にできるようになります。

要するに、1人で作るのではなく、AIをチームメンバーに加える感覚です。

動画を作りながら改善し続けられる体制を整えれば、運用は右肩上がりに安定していきます。

整理しておくと、ここで意識すべきポイントは以下の3つです。

- AI活用は〝分業設計〟がすべての鍵になる

→ 作業を手順化すれば、量産と品質の両立が可能になる - スキルがなくても〝流れ〟さえ決まれば成果が出せる

→ 最初から完璧でなくても、型に沿って回しながら改善できる - 設計があると外注化・仕組み化が一気に進む

→ 自分が手を動かさなくてもコンテンツが生まれる状態へ

作る前に考えること。

これが、AI時代のYouTubeにおける最初の勝負どころです。

1日100円で未来を変える|ChatGPT課金の〝圧倒的リターン〟

「まだ無料版でいいかな」「有料って、やっぱりもったいないのでは?」

そう思っている人こそ、一度立ち止まって考えてみてほしいのが〝ChatGPTの有料化〟です。

支配人ミルさんは、動画台本の9割以上を〝GPT-4〟で生成しており、

その理由は「精度と構造力がまったく違う」から。

たとえば、同じテーマで無料のGPT-3.5とGPT-4に台本作成を依頼してみると、

以下のような違いが現れます。

- GPT-3.5:アイデアは出るが抽象的で文脈が弱い

- GPT-4:構成が論理的で、文脈・トンマナの再現性も高い

つまり、〝そのまま使える品質〟でアウトプットしてくれるのがGPT-4。

しかも価格は月20ドル、つまり1日あたり約100円。

1本あたり3時間かかっていた台本作成が30分で終わるとしたら。

残りの2時間半をリサーチや改善に回すことで、成果は指数関数的に広がっていきます。

このタイミングで押さえておきたいのは、次の視点です。

- GPT-4は「作業を任せるレベル」で活用できる性能

→ 編集前提の下書きではなく、ほぼ完成品が出てくる - 1日100円の投資が〝何十時間の時短〟につながる

→ 成果だけでなく、ストレスも劇的に減らせる - 迷う理由より〝使わないことのリスク〟を考える

→ 情報格差は、ツール格差から始まっている

もし今、無料版で不満を感じているなら。

それは「実力不足」ではなく、「ツール選びの段階で損している」だけなのかもしれません。

動かない人が損をする|AIに置いていかれる人の共通点

AIは〝未来の技術〟ではありません。

すでに、行動した人だけが利益を得られる〝現在のツール〟です。

にもかかわらず、いつまでもスタートできない人には、ある共通点があります。

それが〝完璧主義〟です。

「まずは理解してから始めたい」「もう少し調べてからにしよう」。

こうした慎重さが、最大のリスクになります。

AIツールの特性は「使いながら学ぶ」ことにあります。

支配人ミルさんも、「初めて触ったときは全然使いこなせなかった」と言いますが、

それでも試しながら、少しずつ調整していったからこそ、今の成果があります。

要するに、「最初はうまくいかなくて当たり前」なのです。

ここで知っておきたいのは、以下のような〝落とし穴〟です。

- 調べるだけで満足して、実行しないまま時間が過ぎていく

→ 情報収集が目的化し、成果に繋がらない - 最初から完璧を求めて、行動のハードルを上げてしまう

→ 小さな一歩すら踏み出せなくなる - 動きが遅いほど、AIの進化スピードとのギャップが広がる

→ 後追いでは、いつまで経っても追いつけない

成功者は「試行錯誤を許容するマインド」を持っています。

反対に、動かない人は「失敗を恐れて動かないマインド」に縛られてしまっている。

この差が、時間とともに決定的な格差を生み出していくのです。

AIは〝未来の話〟じゃない。

今すぐ使って、一歩を踏み出そう!

まとめ|AI時代の動画制作に〝遅れてはいけない〟理由

結論から言えば、今この瞬間から〝AIを使って動画制作に挑戦すること〟が、

未来の自分を大きく変える一歩になります。

なぜなら、AIを活用すれば、これまで時間もお金もかかっていた

〝動画制作〟というハードルを、一気に下げられるからです。

たとえば、編集スキルがなくても、構成・台本・撮影・投稿までを一貫してサポートしてくれるツールが揃っており、

ChatGPTの有料版(月3,000円前後)だけでも十分すぎる成果が出せるようになりました。

実際に、支配人ミルさんは〝AI×設計〟の視点でYouTube運用を仕組み化し、

コンテンツ制作を効率化しながら売上を伸ばし続けています。

もう、「スキルがないから」「機材がないから」といった言い訳が通用しない時代です。

今や成果を分けるのは、〝ツールの有無〟ではなく〝考え方と習慣〟のほうなのです。

この先に進むために、今日からできることは次の3つです。

- 「どのツールを使うか」ではなく「どう仕組み化するか」に視点を向ける

- 完璧を目指すよりも、まず1本出してみる

- ChatGPTのような〝コスパ最強のAI〟を最初のパートナーに選ぶ

焦らなくて大丈夫です。

大切なのは、止まらずに少しずつでも動くこと。

小さな挑戦が、あなたの未来を変える起点になります。

〝才能〟ではなく〝選択〟が結果を分ける時代。

あとは、あなたが「始めるかどうか」だけです。

編集ゼロ・台本もAI任せ|作業時間を200時間削減したYouTube運営術

支配人ミルさんのBrain「【手取り14万円からAI活用で脱サラ】YouTubeチャンネル運営×AI完全攻略マニュアル【銀のAI攻略エクスプレス】」では、AIを活用することで脱サラした経験から効率良くYouTubeを運用できるノウハウをまとめています。

- AIでサムネ・台本・編集まで自動化し、月35時間で運営している実例

- 25本投稿しても収益化ゼロ。その後1ヶ月で売上70万円を達成した全手順とは?

- 台本制作8時間、編集6時間の作業を短縮した方法とは

- 月1万円以下でプロ級の作業を任せられるAIツールとその使い方

- AI未経験から4ヶ月半で登録者10万人までの道筋

- AI知識ゼロでも収益化にたどり着いた6ステップ

- GPTや画像生成AIの選び方と、必要な手の加え方

- 伸びている15のYouTubeチャンネルから学ぶAI活用方法

- 視聴維持率が22%から40%に上がった背景とは

- ショート動画×AIの組み合わせで、初心者でも結果が出せた事例

- 渡すだけで台本が仕上がるAI活用マニュアル

- スライド327枚、講義動画2時間28分から学ぶAI大全

- よくあるAI失敗パターンと、その改善策となるプロンプトの違い

- 初心者がやりがちなAI選定ミスを回避

- 外注費を20万円からゼロにできたAI×マニュアルの仕組みとは

支配人ミルさんのXでは、効率良く時短できるYouTube運用とAIの活用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

支配人ミルさんのXはこちら。