Brainメディア運営部です!

今回は、YouTube運営とAI活用の専門家・支配人ミルさんに情報提供をいただき、

〝AIを活用したYouTube運営〟について解説します。

簡単に支配人ミルさんの紹介をさせていただきます。

「AIって、YouTubeでも使えるの?」

「サムネ作りや台本作成をAIに任せても大丈夫?」

最近そんな疑問を感じている方が、急激に増えています。

実際、AIの進化により〝動画制作の現場〟も変わり始めています。

本記事では、YouTube運営者である支配人ミルさんが実践する〝AI活用法〟を紹介します。

たとえばミルさんのチャンネルでは、AIを使ったサムネイル制作で〝平均再生数が約2倍〟になりました。

その秘訣は〝違和感のある画像〟をあえて作り、視聴者の目を止める仕組みをAIで再現しているから。

さらに、競合リサーチではAIに動画タイトルと再生数を分析させることで、

「何が当たるか」の仮説を立てやすくし、改善サイクルを加速させていると言います。

また、反応集チャンネルでは〝台本生成〟や〝コメント抽出〟といった単純作業もAIに任せ、時間を生み出す仕組みを構築。

ただし、AIを使いこなすには「プロンプト指示の出し方」も重要です。

「嘘つかないで」「ここは必ず守って」といった強調ワードで指示を出す工夫や、

〝AIにプロンプト自体を作らせる〟という逆転の発想も解説されています。

本記事では、実際の失敗例や炎上リスクなどリアルな視点も交えながら、

〝成果に直結するAI活用法〟を初心者にもわかるようにお伝えします。

AIを「効率化ツール」ではなく、「成果を上げる武器」にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

- なぜAIを使っても伸びないのか?|YouTubeで失敗する人の3つの勘違い

- サムネイル作成にAIは使える?|違和感を生む画像生成の実例

- YouTube運営でAIはどう使う?|現役配信者が語るサムネ・リサーチ・台本作りの実例

- AIで競合リサーチはできる?|タイトルと再生数から共通点を探す方法

- 反応集チャンネルでのAI活用法|台本生成・抽出作業の効率化

- プロンプトがうまく書けない人へ|AIへの指示出しのコツと実例

- ClaudeとChatGPTの違いは?|プロジェクト機能・GPTsの活用実例

- 視聴者はAIサムネに気づいているのか?|民意と炎上リスクの実例

- まとめ|AIはYouTube運営の〝普通の道具〟になる

- 編集ゼロ・台本もAI任せ|作業時間を200時間削減したYouTube運営術

なぜAIを使っても伸びないのか?|YouTubeで失敗する人の3つの勘違い

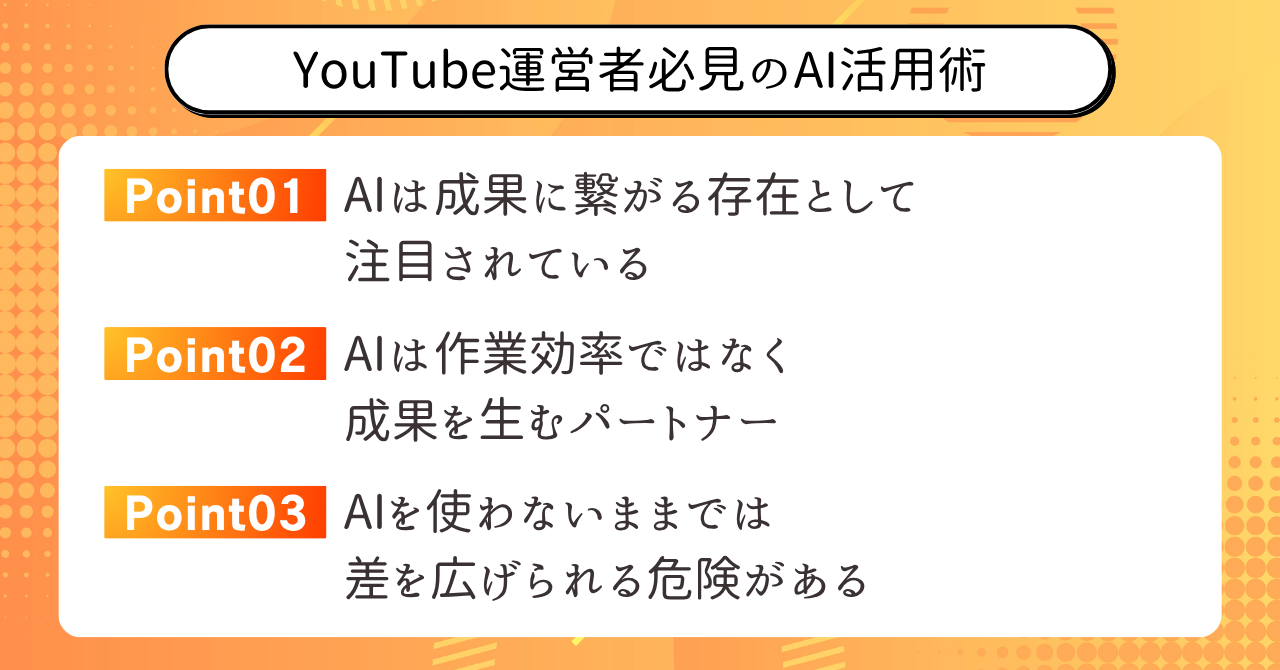

結論から言えば、YouTube運営においてAIは〝使い方〟次第で武器にも足枷にもなります。

近年、「AIで楽して稼げる」「AIを使えば勝手に動画が伸びる」といった情報がSNSに溢れています。

しかし、こうした甘い言葉に惑わされてAI活用を誤ると、

視聴者に見向きもされない動画が量産されてしまいます。

実際、AIの本質は〝作業効率化ツール〟ではありません。

あなた自身が持つ知識や視聴者理解をもとに、

AIを〝右腕〟として活用できたとき初めて、チャンネルは伸び始めます。

本章では、YouTube運営でAIを使いながら成果が出ない人が陥っている

3つの典型的な勘違いを解説します。

AIは魔法の杖ではありません。

今こそ誤解を捨て、視聴者に価値を届けるAI活用を始めましょう。</br />

「AIを使えば勝手に伸びる」と思っていないか?

AIは魔法の杖ではありません。

「AIを使えば勝手にチャンネルが伸びる」と考える方は多いですが、

これは大きな間違いです。

AIはあなたの〝優秀な右腕〟であり、

正しく指示を出し、正しく活用して初めて力を発揮します。

なぜなら、AI自体に視聴者心理の理解はありません。

あなたが視聴者の目線を持ち、

ニーズや興味関心を把握した上でAIに〝適切な指示〟を出さなければ、

AIは役に立たないからです。

重要なのは、〝AIを使えば勝手に成果が出る〟という発想を手放すこと。

そして、視聴者に喜ばれる動画を作るための〝戦略パートナー〟としてAIを使うことです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIは魔法の杖ではなく〝右腕〟である

- 視聴者心理を理解するのはあなた自身

- 〝AIを使えば勝手に成果が出る〟という発想を手放す

AIはあくまでも、あなたの視聴者理解と戦略に従って動く〝道具〟です。

「楽したいからAIを使う」は間違い|正しい目的とは?

AIは〝楽するための道具〟ではありません。

YouTube運営でAIを活用する最大の目的は、

「視聴者に価値ある動画をより多く届けること」です。

しかし、AIに対して〝作業を楽にするため〟という視点だけで使ってしまうと、

視聴者の満足度は上がらず、結果的に再生数も伸びません。

なぜなら、楽をした後に〝何を生むか〟が成果に直結するからです。

たとえば、AIを使って台本を自動生成したとしても、

そのまま公開してはクオリティは不十分です。

AIにベースを作らせ、人間の手で視聴者目線の修正を加えることで、

初めてAI活用の意味があります。

AIはあなたの〝得意ではない部分〟や〝繰り返し作業〟を任せる相棒です。

視聴者の期待に応える動画を生み出すために、

〝右腕〟として活用するのが正解です。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、

次の内容を頭に入れておいてください。

- AI活用の目的は〝視聴者満足〟を生むこと

- 〝楽すること〟自体は目的にならない

- AIに任せるのは〝自分の苦手な作業〟や〝繰り返し作業〟

AIはあなたの作業負担を減らしつつ、

価値ある動画を量産するための〝右腕〟です。

「最新AIツール」を追いかけすぎていないか?

最新のAIツール情報を追い続けることは、

必ずしも成果につながりません。

AI業界では新しいツールや機能が次々と登場します。

しかし、そのたびに情報収集に時間を取られていては、

肝心の動画制作に使える時間は減ってしまいます。

大切なのは、「使うAIは1つに絞る」ことです。

どのAIにも得意・不得意がありますが、

大切なのは〝どのAIを使うか〟よりも〝どう使いこなすか〟。

たとえば、文章生成AIに関して言えば、

ChatGPTでもGoogleのGeminiでも十分です。

情報収集に奔走するより、選んだAIを使いこなすことに集中しましょう。

また、AIはあくまで〝道具〟です。

あなたが視聴者理解を深め、動画制作のスキルを磨くことの方が、

はるかに重要です。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- AIは〝1つに絞って〟使いこなす

- 〝どのAIか〟より〝どう使うか〟が大切

- 視聴者理解こそが動画の質を決める

AI情報に振り回されず、

あなた自身のスキルに集中することが成果への最短ルートです。

AIを使う前に、

「自分が何のために使うのか?」を必ず考えてみてください!

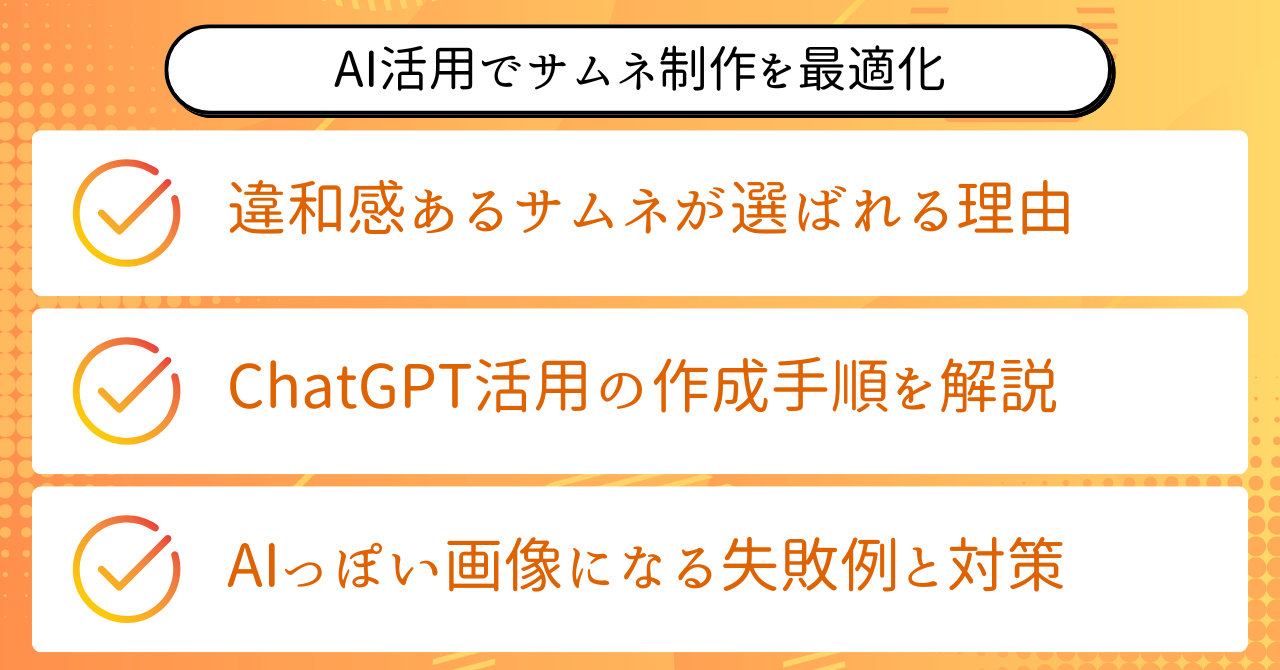

サムネイル作成にAIは使える?|違和感を生む画像生成の実例

〝AIでサムネイルを作る〟ことは、今やYouTube運営の成果を大きく左右する武器のひとつです。

なぜなら、AIを使えば〝視聴者の目に留まる〟ための仕掛けを、短時間で量産できるからです。

実際に、サムネイルにAIを取り入れてから〝再生回数が約1.5倍〟に増えたチャンネル事例もあります。

ポイントは、AIによって生まれる〝違和感のある画像〟です。

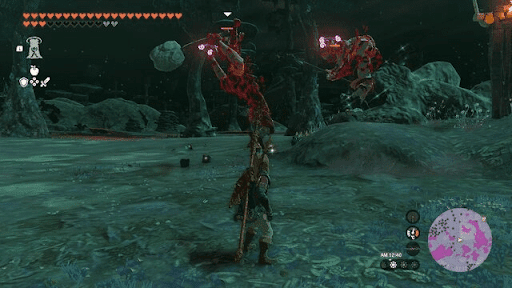

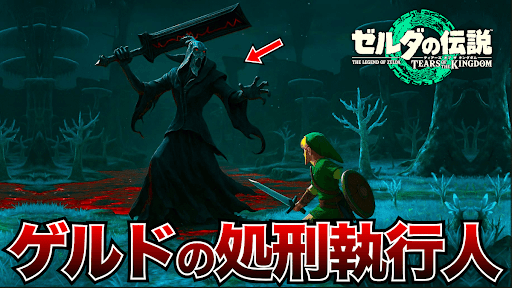

例えば、支配人ミルさんはゲームの解説チャンネルを運営しているのですが、

そのチャンネルのサムネイルを作成する際も、「このゲームにこんなシーンあったっけ?」と違和感を覚えさせる画像を作れれば、それだけでクリックされやすくなるとのことです。

実際に支配人ミルさんが使用されているサムネイルの実例も紹介させていただきますね。

本章では、AIによるサムネイル生成の具体的な方法と注意点を解説していきます。

AIサムネの活用が初めての方でも実践できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

〝違和感のあるサムネ〟がクリックされる理由

YouTubeでは、ユーザーの多くが〝無意識の違和感〟に反応してクリックしています。

人間は違和感を覚えると「なんだこれ?」と注意を向けてしまう心理があるためです。

たとえばゲームチャンネルの場合、「このゲームにこんなキャラいたっけ?」「この場面見たことないぞ」と思わせた時点で、視聴者の目は止まります。

この「一瞬の注目」を作り出すのが、AIサムネイルの最大の役割です。

AIは〝見たことがないけれど、リアルにありそうな画像〟を作れるからです。

具体的には、実際のゲーム画像に見えるけれど、存在しないシーンをAI生成することで違和感を演出します。視聴者は気づかぬうちに「見たことのない情報」に興味を持ち、結果としてクリック率が高まるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 視聴者は違和感に無意識で反応している

- AIは〝リアルだけど見たことない〟画像を作れる

- ゲームチャンネルでは「ありそうで存在しないシーン」生成が有効

- 「違和感サムネ」がクリック率向上に繋がる

AIサムネを活用する際は、この〝違和感戦略〟が重要な前提になることを覚えておきましょう。

ChatGPTで「見たことないシーン」を作る超シンプル手順

AIを活用して、ゲーム内には存在しない“幻のシーン”を作る方法をご紹介します。

実際のゲームプレイ経験者にとっては違和感たっぷりの、でも思わず気になってしまうAIサムネイルを作成する流れです。

ステップ①:背景とキャラクターを別々に用意する

まずは、ゲーム内で撮影したスクリーンショットを1枚用意します。これはAIに渡す「背景素材」として使用します。

ステップ②:別途キャラクターの立ち絵や画像も準備します。

背景とキャラクターを別々にすることで、AIに「この2つを自然に合成して」と指示が出しやすくなります。

ステップ③:ChatGPTに合成を依頼する

ChatGPTに「この背景の画風に合わせて、キャラクターを自然に合成してください」と伝えます。

ポイントは、「見たことのないシーンを、この画風で作ってください」と補足すること。

AIが全く別のタッチで生成してしまうのを防ぐために、実際のゲーム画面を参照画像として明示しましょう。

ステップ④:生成された画像を装飾して仕上げる

AIによって合成された画像が手に入ったら、あとは文字やロゴを加えて装飾するだけ。

あたかもゲーム内の重要シーンのように見せつつ、実際には存在しない“幻のカット”を作り出すことができます。

たとえば、「地底の正体にたどり着いた瞬間」など、ゲーム本編にはないシーンをサムネイル化することで、視聴者や読者の目を引くことができます。

この違和感こそが、AIサムネイルの面白さであり、唯一無二の“引き”となるのです。

実際にゲーム内にこんなキャラクターは登場しないので、ゲームをプレイしたことがある人にとっては違和感だらけになります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- ゲーム画像・キャラ画像などをChatGPTに入力

- 背景とキャラクターを自然に合成させる

- 実際のゲーム画面を基準にして生成指示を出す

- 「見たことがないがリアル」な画像を作る

ChatGPTの画像生成機能を活用すれば、専門知識がなくても違和感サムネは作れるようになります。

画像が〝AIっぽくなる〟失敗とその防ぎ方

AIサムネイル制作において注意したいのが、「AIっぽさ」が目立ってしまう失敗です。

たとえば、キャラクターの顔や背景が、実際のゲーム画面と明らかに異なるテイストで生成されるケースがあります。

こうした失敗は「違和感」ではなく視聴者に見向きもされない動画が量産されてしまいます。「不自然さ」になってしまうため、視聴者の興味を削いでしまいます。

失敗を防ぐためには、実際のゲーム画像をAIに渡し、「この画風に合わせて」と明確に指示することが重要です。

画像生成AIは、参照するサンプル画像がないと独自の画風で出力してしまうためです。

また、「この背景画像に自然に溶け込むようにキャラクターを配置してください」と具体的に伝えることで、AIっぽさを抑えることができます。

実際にYouTubeチャンネル運営者も、この方法で「AIっぽさ」の失敗を減らし、違和感を維持したまま画像生成に成功しています。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AIっぽさは「不自然さ」になり失敗の原因

- 実際のゲーム画像をAIに渡して画風指定する

- 背景とキャラクターの合成指示も具体的に伝える

- 「自然に見せる指示」でAIっぽさを防げる

サムネイル制作にAIを使うなら、〝AIっぽさを目立たせない〟ことが成功のカギです。

「視聴者にバレない」ために注意していること

AI画像は、一部の視聴者から〝違和感の正体はAIでは?〟と見抜かれる可能性もあります。

実際に、あるYouTube運営者はコミュニティ投稿でアンケートを取ったところ、「気づかなかった」という視聴者が多かった一方で、「AI画像ならちょっと嫌かも」という人が一定数存在することも判明しました。

そこで重要なのが、「バレない範囲でAIを使う」工夫です。

あくまで〝違和感〟を狙いつつ、AIらしさは抑え込むことが大切です。

また、AI画像を嫌悪しやすいジャンル(ソーシャルゲーム・VTuber系など)では、露骨なAI活用を避けるのもポイントです。

YouTubeは視聴者層のリテラシーに差があるため、界隈に合わせて運用方針を調整する視点が欠かせません。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 「AIらしさ」に気づく視聴者は意外と多い

- 「バレない範囲で使う」のがAI活用の基本

- AIに抵抗が強い界隈では慎重に運用する

- 視聴者リテラシーに合わせて調整する

サムネイル制作は「気づかせない違和感」を演出できるかどうかが勝負です。

バレない範囲で違和感を作る。

それがAIサムネ運用のコツですね!

YouTube発信に役立つAI活用ツールを網羅的に紹介。

Remove.bgなどの〝サムネ素材制作〟を効率化できる具体的事例も紹介されているため、AIサムネイル制作の理解を深めたい方におすすめです。

YouTube運営でAIはどう使う?|現役配信者が語るサムネ・リサーチ・台本作りの実例

なぜ今、YouTubeでAI活用が注目されているのか

結論から言えば、YouTube運営におけるAI活用は〝視聴者に選ばれるチャンネル作り〟の武器になるからです。

多くの人は「AIは作業の時短ツール」と考えがちですが、それは半分正解で半分間違いです。

AIは単なる効率化ではなく、〝人間では作れないアイデアや違和感〟を生み出せるため、YouTubeにおける〝成果〟にも直結します。

たとえば、サムネイルの作成にAIを取り入れたことで、動画の再生回数が安定して3万回を超えるようになった実例もあります。

これはAIが「視聴者が見たことのない画像」を作り出せたからこそ得られた成果です。

さらに、AIは競合リサーチや台本作成でも役立ちます。

ChatGPTやClaudeなどを使えば、自分では思いつかなかった角度から分析や台本生成ができるからです。

つまり、AIは今や「作業を手伝う存在」ではなく、「成果を支えるパートナー」として注目されているのです。

ここまでの内容を簡単にまとめてみましょう。

- AI活用はYouTube運営の成果に直結する

- 作業時短だけでなく「成果創出」ができる点が重要

- サムネ・リサーチ・台本の3工程でAIは活躍する

- AIはもはや「サポート役」ではなく「戦力」

AIを「ただの便利ツール」と捉えている人は、この視点から見直してみてください。

AI活用は「作業効率」ではなく「成果」に直結する

AI活用で得られる本当の価値は、単なる作業効率化ではありません。

実際にAIを使っている配信者の多くは、成果に変化が出たことを実感しています。

その理由は、AIが「人間では作れないもの」を生み出せるからです。

たとえば、AIによるサムネイル生成では、視聴者が一度も見たことのない〝違和感画像〟を作れるため、クリック率が上がるケースが多いです。

また、AIによる台本生成では、素材から情報抽出や整形を自動で行ってくれるため、人間の主観が入りにくくなり、視聴者にとって分かりやすい動画になりやすいというメリットもあります。

つまりAIは、「単純作業を減らして楽をする」のではなく、「成果につながるアイデアや仕組みを生み出す」ために使うものと言えるでしょう。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- AIは「人間にできない作業」を生み出せる

- 違和感サムネ生成などで成果向上に直結する

- AI活用の目的は「楽をすること」ではない

- 「成果を支えるパートナー」として活用する

AIを使う目的は「効率化」ではなく「成果を出すこと」。ここがYouTube運営者にとっての本質です。

AIを使わずに運営し続けることのリスクとは?

AIを使わずYouTube運営を続けることは、ある意味〝機会損失〟を重ねているとも言えます。

なぜなら、AI活用により成果が伸びている配信者が増えているからです。

たとえば、サムネイル作成の手間や工数をAIで削減しながら、AI特有の画像生成機能で「違和感サムネ」を作れる人が増えています。

また、AIによる競合分析で動画の改善策を早く見つけ、チャンネル設計に反映させる配信者も増えています。

AIを使う人と使わない人では、時間の使い方だけでなく

「成果そのもの」が変わってきているのです。

加えて、視聴者の求めるコンテンツが年々ハイレベル化しているため、今後AIを使わないままでは「差をつけられる側」に回るリスクも高まります。

一度、ここまでの重要なポイントを整理してみましょう。

- AI活用は「成果を上げる側」と「取り残される側」を分けつつある

- AIで作れるサムネ・台本・分析は競争力になる

- 視聴者ニーズの高度化にAI活用は必須になる

- AIを使わないことは〝機会損失〟になる

AIに苦手意識を持つのではなく、「使わないリスク」を知っておくことが大切です。

AIは成果を生むための武器。

使わないと気づかないまま損をしてるかもしれませんよ!

AIで競合リサーチはできる?|タイトルと再生数から共通点を探す方法

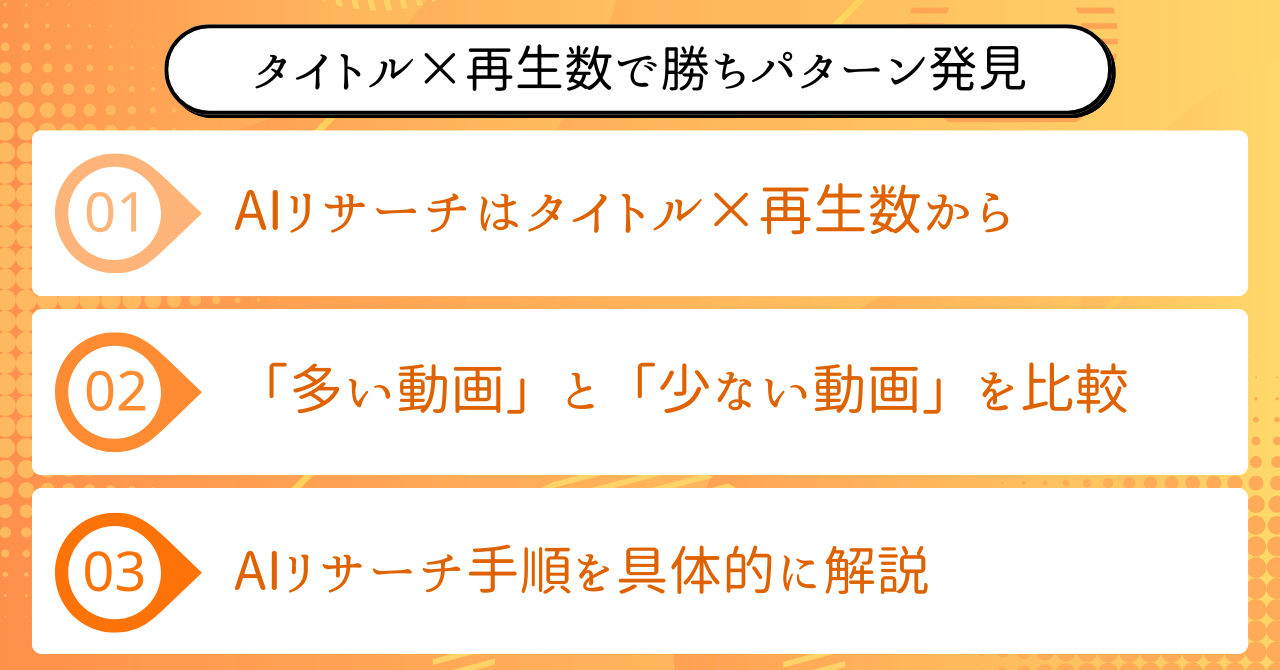

AIリサーチは「タイトル×再生数」分析から始める

YouTube運営でAIを使ったリサーチを行うなら、まず「タイトルと再生数の分析」から始めるのが効果的です。

具体的には、競合チャンネルの最新動画から直近10〜30本のタイトルと再生回数を集め、それらをAIに入力します。

このデータを基に、再生数が多い動画と少ない動画の共通点・相違点を分析させることで、何が伸びる要素なのかが浮かび上がってきます。

実際に配信者も、「ChatGPTやClaudeに入力して分析してもらう」方法を活用して、リサーチの視点を得ています。

AIに客観的なデータ分析を任せることで、自分の主観や思い込みによるリサーチミスを防げるのです。

この話の重要ポイントは次の通りです。

- 「タイトルと再生数」のデータをAIに渡す

- AIは多い動画と少ない動画の傾向を分析できる

- 自分の主観では見えない要素がAIで分かる

- リサーチの出発点は「タイトル×再生数」

AIリサーチは「客観的な数字」を使って始めることが大切です。

「多い動画」と「少ない動画」の違いをAIに聞かせる

AI分析で成果を出すコツは、「再生数が多い動画」と「少ない動画」の違いに注目させることです。

手順はシンプルで、

- 再生数が多い動画と少ない動画をそれぞれ分類してAIに入力する

- 「多い方の共通点」と「少ない方の共通点」を出してもらう

この分析により、「伸びる企画」「伸びない企画」の傾向が見えてきます。

実際に配信者もこの手法で、タイトル表現や企画傾向などの改善点を見つけています。

ここまでの内容を整理しておきます。

- 多い動画と少ない動画を分けて分析する

- AIに「違いを教えて」と指示を出す

- 伸びる企画と伸びない企画が見えてくる

- タイトル表現やテーマ改善のヒントになる

「AIに違いを見せる」ことが、リサーチ成功の鍵になります。

「仮説」と「偏見」の違いを理解して分析精度を上げる

AIリサーチでは、「仮説」と「偏見」の違いを理解することが分析精度向上のカギです。

仮説とは「データに基づく予測」であり、偏見は「自分の好き嫌い」による決めつけです。

例えば「リンゴの動画が伸びるはずだ。なぜならリンゴが好きだから」というのは偏見です。

一方で、「市場でリンゴ需要が高まっている」というデータに基づく予測は仮説です。

AIは客観的な分析をしてくれますが、その結果をどう活かすかは人間側の仮説構築力にかかっています。

このパートの重要なポイントは次の通りです。

- 仮説はデータから作る/偏見は好き嫌いから生まれる

- AIは仮説のヒントを与えてくれる存在

- 偏見ではなく仮説ベースでリサーチを進める

- AIと人間の役割分担が重要

AIリサーチは「仮説思考」で活用してこそ成果が出ると覚えておきましょう。

AIをリサーチに使う際の具体的な流れ

AIを競合リサーチに活用する際の流れは次の通りです。

- 競合チャンネルの直近10〜30本のタイトルと再生数を収集する

- 多い動画・少ない動画で分類する

- ChatGPTやClaudeに「それぞれの共通点と違い」を分析してもらう

- 多い動画の特徴は活用し、少ない動画の特徴は避ける

- 自分のチャンネル改善に反映する

AIは「大量データの傾向分析」に強いため、この仕組みを活かすことで競合リサーチは確実に効率化できます。

このパートで意識したいポイントは次の通りです。

- タイトルと再生数のセットが分析素材になる

- ChatGPTやClaudeで分析できる

- 多い動画と少ない動画の違いを比較する

- 結果を自チャンネル改善に活かす

AIリサーチは「具体的なデータを与え、分析させる」ことが成功のコツです。

AIは膨大なデータを一瞬で見える化してくれる。

活用しない手はないですね!

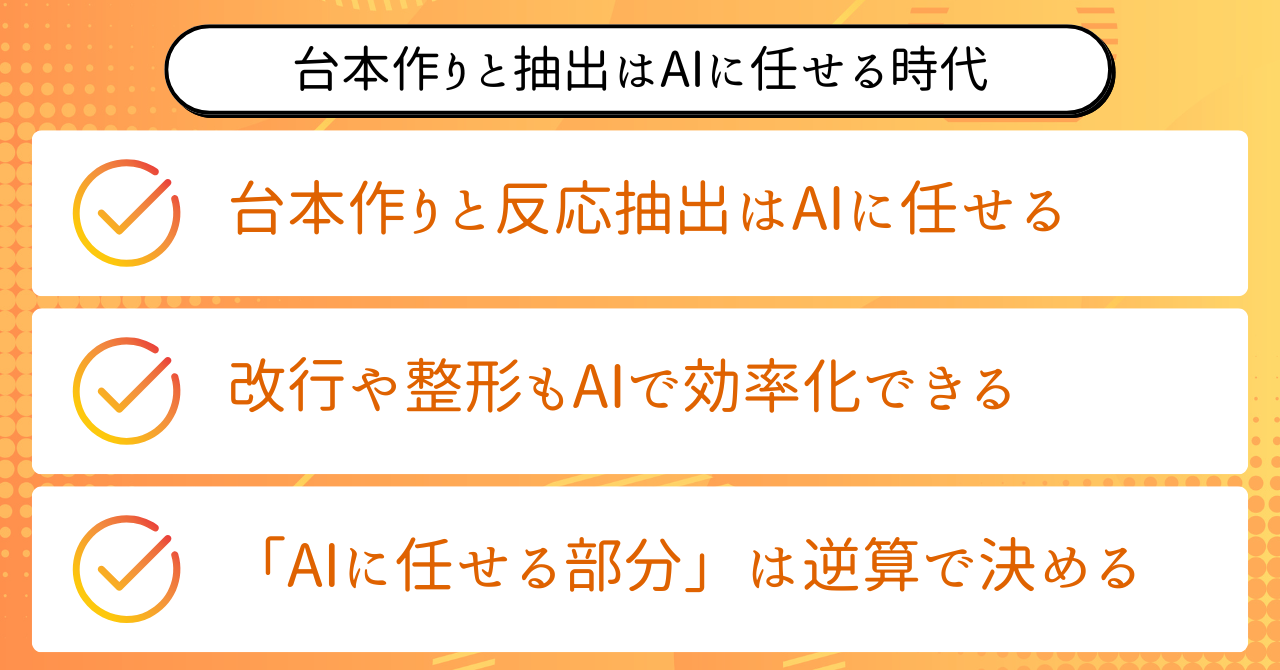

反応集チャンネルでのAI活用法|台本生成・抽出作業の効率化

台本・反応抽出はAIに任せた方が速い理由

反応集チャンネルの運営では、「台本作り」と「反応部分の抽出作業」に時間がかかりがちです。

AIを使えば、これらの作業は短時間で完了します。

たとえば、Web上の掲示板スレッドやSNS投稿をAIに渡せば、動画に使える反応だけを抽出し、台本化してくれます。

この工程を人力でやると、どうしても主観が入り込み、抽出ミスや偏りが生じやすくなります。

AIはそうした人間特有のバイアスがないため、よりフラットに素材を整理してくれます。

また、大量のコメントやスレッド内容でも、一瞬で台本化できることから、作業時間そのものが大幅に削減されます。

この内容を整理すると次の通りです。

- 台本・抽出作業はAIに任せた方が速い

- 人間の主観や偏りを排除できる

- 作業時間が大幅に短縮できる

- 膨大な反応データもAIなら瞬時に整理できる

反応集運営では「抽出と台本はAIに任せる」が新常識になりつつあります。

改行・整形もAIにやらせる|実際の使い方

台本生成後の「改行・整形」もAIに任せた方が効率的です。

YouTubeの字幕ソフトに台本を取り込む際、長文のままだと読みづらく、表示も崩れやすくなります。

そこで「何文字以内で改行して」とAIに指示すれば、自動で適切な改行を施した台本が完成します。

改行のルールは各チャンネルごとに異なるため、AIに最初に条件を伝えておくことがポイントです。

実際の使い方としては、スレッドから抽出したコメント台本をAIに渡し、「このルールで整形して」と指示するだけ。

また、「無駄な時間表示」や「余計な情報」を消すこともAIに依頼できるため、整形作業の手間も大幅に削減されます。

この内容を実際に活用する際のポイントは次の通りです。

- 台本の改行ルールはAIに任せられる

- 「何文字で改行」など条件を伝えるだけでOK

- 無駄な情報削除もAIに依頼できる

- 整形作業はAIに丸投げすることで時短できる

字幕作成で手を止める前に、整形作業もAIに任せてしまいましょう。

「ツールではできないこと」をAIで代替する

これまで台本作りは「専用ツール」で行われることが一般的でした。

しかしツールでは対応できない場面も少なくありません。

たとえば、特定の掲示板やマイナーなサイトでは抽出ツールが対応していない場合があります。

そんな時こそ、AIの出番です。

AIならどんなWebページでも、テキスト情報さえ取得できれば反応抽出が可能です。

「特定のツールしか使えない」という制約がなくなるため、対応できる情報源が大幅に広がります。

この内容をまとめてみましょう。

- ツールは対応サイトが限られる

- AIはどんなWeb情報にも対応できる

- テキストさえ渡せば反応抽出は可能

- 「ツールの限界」をAIで突破できる

AIは、従来のツールが対応できない領域を補える存在だと覚えておきましょう。

「AIに何を任せるか」は目的から逆算する

AIを反応集チャンネルで活用する際に大切なのは、

「何を任せるか」を明確にすることです。

台本作り・反応抽出・改行整形など、AIが得意な作業は任せ、企画や演出など〝人間でないとできない部分〟は自分でやる。

この役割分担が重要です。

また、「なぜAIを使うのか?」という目的意識も必要です。

単に楽をしたいから使うのではなく、「時間を生み出し、視聴者にとって分かりやすい動画を作る」ために使うことが大切です。

このパートの重要なポイントは次の通りです。

- AIは作業用。企画や演出は自分で行う

- 役割分担を明確にしてAIに任せる

- 「なぜAIを使うか」を明確にする

- AI活用は動画品質向上のために行う

AIを単なる効率化ツールとしてではなく、「視聴者満足を高める手段」として活用していきましょう。

台本と整形は全部AIでOK。

自分は動画の本質に集中するだけで大丈夫です!

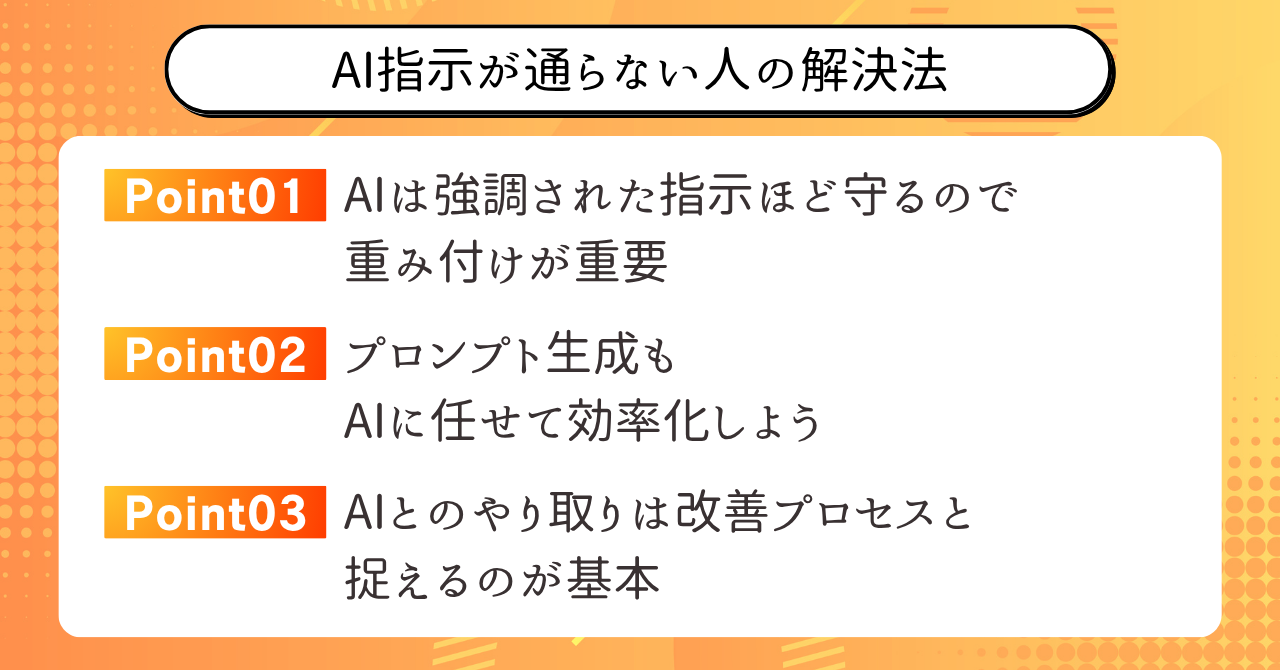

プロンプトがうまく書けない人へ|AIへの指示出しのコツと実例

「嘘つくな」と強調する重み付けのテクニック

AIにプロンプトを送る際、「嘘をつかないで」と伝えるだけでは不十分です。

そこで使えるのが

〝重み付け〟というテクニックです。

たとえば、「絶対に嘘はつくな」「嘘をついたら大変なことになる」と、条件リストの冒頭と末尾で2回繰り返すなどして、AIにとって重要な指示だと強調します。

条件内で「カッコ重要」と書くなど、視覚的に強調するのも効果的です。

AIは長いプロンプトほど優先度を見失いがちなので、強調の工夫は意外に重要な役割を果たします。

この話の内容を整理すると次の通りです。

- 「絶対に」「重要」「繰り返し」で指示を強調する

- 条件リストの冒頭と末尾で重ねると効果的

- 視覚的な強調(カッコ重要)も意外に有効

- 嘘をつかせたくない指示には重み付けが必須

AIは論理的に動く一方で〝指示の重さ〟にも影響されると覚えておきましょう。

「会話形式」より「リトライ」で精度を上げる

プロンプトでつまずきやすい人は、AIとのやり取りを「会話形式」で進めがちです。

しかし1回の会話で正解を求めるより、

〝何度もやり直す〟という考え方が重要です。

たとえば、AIの返答がおかしいと感じたらすぐに会話を止め、プロンプトや前提条件を変えて新しく始めた方が精度は高まります。

「その回答は違う」と途中で伝えるだけでも出力は変わるので、逐次修正をしながら精度を高めていくスタイルが理想です。

この内容を整理すると次の通りです。

- 「会話形式」で正解を求めない

- おかしいと思ったら即座にリトライする

- 都度修正の指示で出力精度は上がる

- 1回の会話で完璧を目指さないのが基本

AIとのやり取りは「何度も微調整する前提」で考えましょう。

プロンプト自体をAIに作らせてしまう方法

プロンプト作りが苦手な人は、「プロンプト自体をAIに作らせる」方法が使えます。

たとえば、「〇〇を達成するための最適なプロンプト例を作って」とAIに依頼すれば、ある程度完成された指示文が手に入ります。

また、「プロンプト作成用のAI」をGPTsやClaudeで作っておくのもおすすめです。

AIにとっては、プロンプト生成も通常業務の一つです。

この話の内容を整理すると次の通りです。

- AIに「プロンプト作って」とそのまま依頼できる

- GPTsやプロジェクト機能で専用AIを作っておくと便利

- 最初のたたき台はAIに出してもらえばOK

- 自分は仕上げだけ行うと効率が良い

プロンプト設計をAI自身に丸投げするのも、十分合理的な選択です。

「1発で正解を出そうとしない」のが基本

AI活用で多くの人がハマるのが、「1回のプロンプトで完璧な回答を求める」考え方です。

AIにとっては、試行錯誤しながら正解に近づけていくプロセスの方が得意です。

1回で正解を求めず、間違ったら都度修正し、「回答の改善プロセス」そのものをAIに任せることが重要です。

小さく依頼し、改善させ、また修正する。

これを繰り返していくことで、プロンプトの完成度もAIの出力精度も確実に上がっていきます。

この内容を整理すると次の通りです。

- 1回で完璧を求めると失敗する

- 「間違えたら修正」が基本方針

- 小さく指示して改善させると効果的

- 回答プロセスそのものをAIにやらせる意識を持つ

AI活用は「対話」ではなく「改善プロセス」として捉えることがポイントです。

AIは〝答えを出す相手〟じゃない。

何度も試しながら一緒に作っていく存在ですよ!

伝わる表現力を磨く“思考モデル”を解説した記事です。AIプロンプトの指示精度を高めたい方にとって、読者目線の工夫や情報整理のコツが役立つ内容となっています。

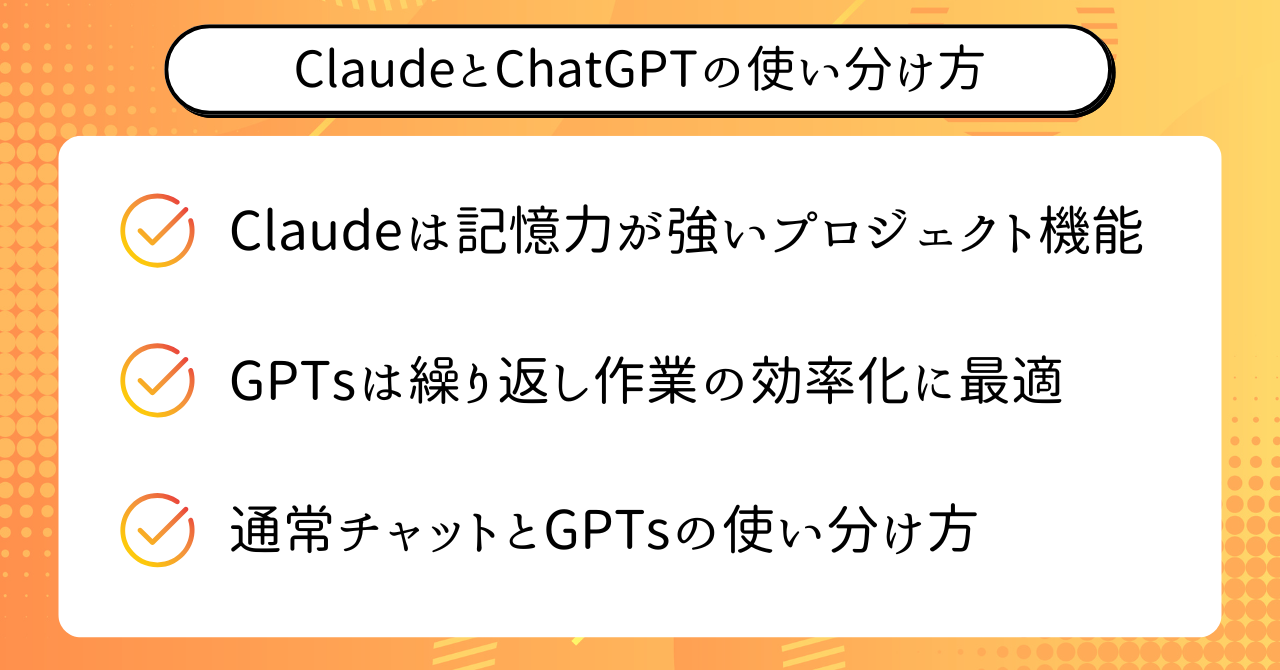

ClaudeとChatGPTの違いは?|プロジェクト機能・GPTsの活用実例

プロジェクト機能は「記憶力」に優れる|使い方と事例

Claudeのプロジェクト機能は、

「記憶力」に優れている点が特徴です。

一つのプロジェクト内で行った会話やデータを保存し、次回以降も踏まえて会話を続けられます。

たとえば、トレーニング管理のプロジェクトでは、体重や食事内容を覚えさせることで、次回以降は過去データに基づいたアドバイスをしてくれます。

ChatGPTでは会話の途中で前提がリセットされることがありますが、Claudeのプロジェクト機能ではこれが防げます。

この話の内容を整理すると次の通りです。

- Claudeは1つのプロジェクト内で情報を保持できる

- 過去の会話を前提にした継続的な対応が可能

- ChatGPTは記憶がリセットされやすい

- 「同じ会話」を何度も繰り返したくない作業に向いている

Claudeのプロジェクト機能は「中長期で管理する業務」に最適な機能です。

Claudeのプロジェクト機能で業務効率化した実例

実際にClaudeのプロジェクト機能を業務に活かす場面は多くあります。

たとえば、

- ダイエット管理のためのトレーニング記録

- メルマガ原稿の構成と履歴の保存

- 複数案件の進行状況管理

こうしたタスクは、会話履歴を持ち越せるプロジェクト機能だからこそ成立します。

ChatGPTでは「今までのやりとり」をいちいち説明し直す必要がありますが、Claudeのプロジェクト機能では不要です。

この内容を整理すると次の通りです。

- 同じやり取りを何度も説明し直す手間が省ける

- 継続する作業や定型業務の効率化に貢献

- プロジェクト単位で情報が整理できる

- Claudeのプロジェクト機能は業務管理と相性が良い

「過去の会話を前提に仕事を進めたい」人にはClaudeのプロジェクト機能が適しています。

「何度も同じ作業」はGPTs化すべき理由

ChatGPTでは「GPTs」という専用AIを作成できる機能があります。

これは「何度も同じ作業を繰り返す場面」で特に効果を発揮します。

たとえば、

- 動画台本を作成するGPTs

- ツイートの生意気風リライトGPTs

- ブログ原稿からメルマガ文を作るGPTs

など、特定のフォーマットやルールで出力する作業ならGPTsにしておくと、毎回のプロンプト入力が不要になります。

「素材を貼るだけで作業開始」という状態にできるため、作業効率が飛躍的に向上します。

この内容を整理すると次の通りです。

- 定型作業やルール作業はGPTsにまとめるべき

- 毎回の前提説明が不要になる

- 作業開始のハードルが下がる

- 人間は素材投入だけに集中できる

「繰り返す仕事はGPTs化」がAI活用の基本戦略です。

「通常チャット」で十分な場面とGPTsの使い分け方

とはいえ、すべての作業をGPTs化する必要はありません。

「1回限りの作業」や「前提が毎回違う業務」では、通常チャットで十分です。

また、「文章添削」「返信文作成」「その場限りの検索」などは、GPTsより通常チャットの方が柔軟に対応できます。

GPTsはあくまで「定型業務」の効率化用と割り切りましょう。

この内容を整理すると次の通りです。

- 「毎回違う作業」は通常チャットで対応

- 文章添削や検索などは都度依頼が最適

- GPTsは作業ルールが決まったものに限定

- 状況に応じてGPTsとチャットを使い分ける

「一度だけの作業」や「曖昧な依頼」は、通常チャットで気軽に頼むのが効率的です。

Claudeは〝管理〟、ChatGPTは〝作業〟。

この役割分担で使い分ければ業務はもっと楽になりますよ!

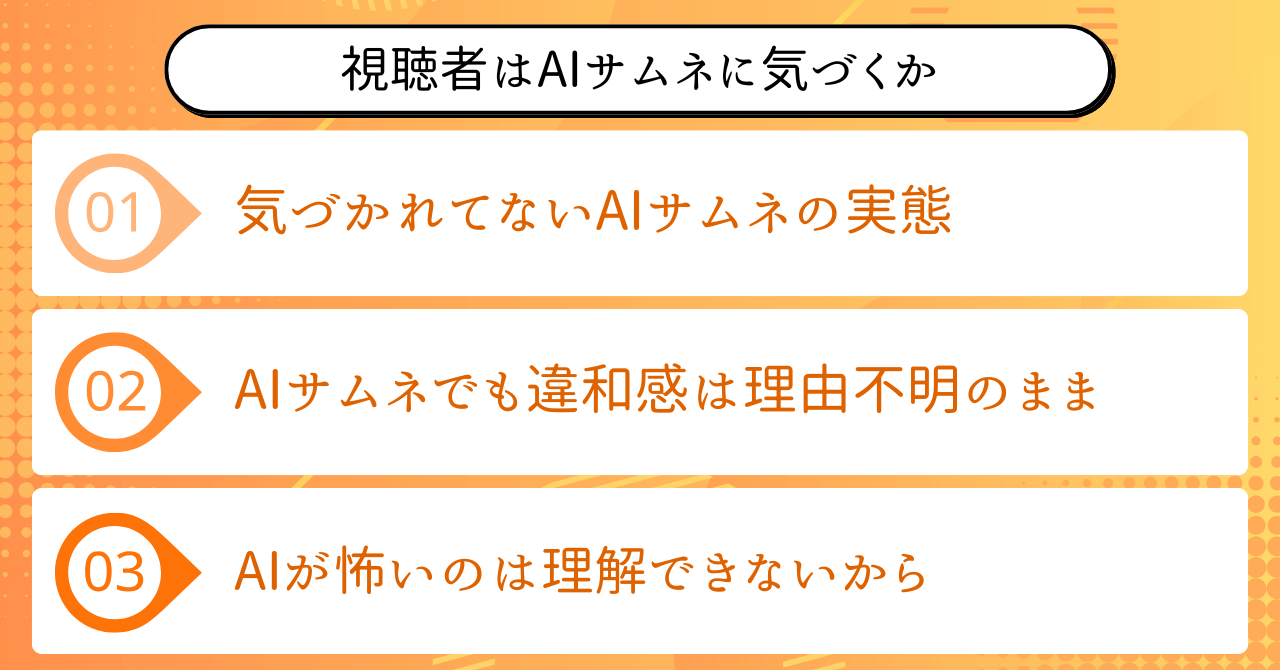

視聴者はAIサムネに気づいているのか?|民意と炎上リスクの実例

「気づかれてない」が大半|アンケート結果の共有

AIサムネイルを使用していることに、視聴者の多くは気づいていません。

実際に配信者が行ったアンケートでは、「AIサムネと気づかなかった」という回答が多数派でした。

コメント欄でも「違和感はあったけど理由はわからなかった」という声が多く見られます。

これは「違和感」は感じつつも、その正体がAIによるものだとは思わない層が多いことを示しています。

AIサムネイルは違和感を出しながらも、

「AIで作られた」と視聴者に気づかれない範囲で使われているケースが多いのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AIサムネに気づかない視聴者が多数

- 「違和感はあるが理由はわからない」という層が多い

- アンケートでも「気にしたことがない」が最多

- AIであることに気づかれずに受け入れられている

視聴者のAI嫌悪は「知らないから嫌い」が多い

AIサムネイルが嫌われる理由の多くは、「AIだから嫌い」ではなく「AIを知らないから嫌い」です。

視聴者は、「知らないもの=怖い・怪しい・不安」と感じる心理があります。

このため、AI生成コンテンツが「よく分からない存在」である間は、拒否反応が一定層から出続けると考えられます。

また、「AI技術は怪しい」「生成AIは倫理的に不安」といったイメージも背景にあります。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- AI嫌悪は「未知への恐怖」が大きな要因

- AIを知る人ほど拒否感は薄くなる傾向

- 技術への不信感が背景にあるケースも

- 「知らないから怖い」が本質的な原因

視聴者心理としては「分からないから嫌」というシンプルな構造が多く、これを理解した上でAI活用の見せ方を考えることが大切です。

AIが嫌われるのは〝怖いから〟なんです。

だからこそ、見せ方や使い方が重要になるんですよ!

SNSで信頼を失うNG行動例を具体的に解説。視聴者に不信感を抱かれないための「見せ方」「伝え方」の工夫は、AIサムネイル活用における炎上回避にも応用できます。

まとめ|AIはYouTube運営の〝普通の道具〟になる

AIは、もはや特別な技術ではありません。

YouTube運営においても、〝当たり前の道具〟として活用され始めています。

その理由はシンプルです。

AIを使えば、サムネイル作成・競合リサーチ・台本作成といった膨大な作業が、短時間で、かつ高精度に仕上がるからです。

AIサムネイルでは〝違和感〟を生み出してクリック率を高め、リサーチでは主観や偏見を排除してデータ分析の精度を上げられる。

台本作りや整形もAIが代行できるため、人間は〝動画の本質部分〟に集中できるようになります。

ただし、大切なのは「AIに何を任せるか」を明確にすることです。

効率化できる作業はAIに任せ、企画・演出など人間にしかできないクリエイティブは自分で担う。

この役割分担を意識することが、AI活用の成功法則です。

さらに、視聴者側のAIリテラシーや心理も忘れてはいけません。

AIサムネイルは「バレない範囲」で活用し、界隈ごとの反応の違いも考慮する。

AIへの嫌悪感の多くは「知らないから怖い」という心理が背景にあります。

だからこそ、

「どう見せるか」「どう使うか」の工夫が重要になるのです。

AIは万能ではありません。

しかし、適切に使えば〝動画制作の相棒〟として、あなたの活動を支えてくれるはずです。

AIだからと身構える必要はありません。

「スプレッドシート」や「サムネイル編集ソフト」と同じように、AIはYouTube運営の〝普通の道具〟になりつつあるのです。

迷ったときは、一度AIに作業を任せてみてください。

その速さと手軽さに、きっと驚くはずです。

編集ゼロ・台本もAI任せ|作業時間を200時間削減したYouTube運営術

支配人ミルさんのBrain「【手取り14万円からAI活用で脱サラ】YouTubeチャンネル運営×AI完全攻略マニュアル【銀のAI攻略エクスプレス】」では、AIを活用することで脱サラした経験から効率良くYouTubeを運用できるノウハウをまとめています。

- AIでサムネ・台本・編集まで自動化し、月35時間で運営している実例

- 25本投稿しても収益化ゼロ。その後1ヶ月で売上70万円を達成した全手順とは?

- 台本制作8時間、編集6時間の作業を短縮した方法とは

- 月1万円以下でプロ級の作業を任せられるAIツールとその使い方

- AI未経験から4ヶ月半で登録者10万人までの道筋

- AI知識ゼロでも収益化にたどり着いた6ステップ

- GPTや画像生成AIの選び方と、必要な手の加え方

- 伸びている15のYouTubeチャンネルから学ぶAI活用方法

- 視聴維持率が22%から40%に上がった背景とは

- ショート動画×AIの組み合わせで、初心者でも結果が出せた事例

- 渡すだけで台本が仕上がるAI活用マニュアル

- スライド327枚、講義動画2時間28分から学ぶAI大全

- よくあるAI失敗パターンと、その改善策となるプロンプトの違い

- 初心者がやりがちなAI選定ミスを回避

- 外注費を20万円からゼロにできたAI×マニュアルの仕組みとは

支配人ミルさんのXでは、効率良く時短できるYouTube運用とAIの活用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

支配人ミルさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。