Brainメディア運営部です!

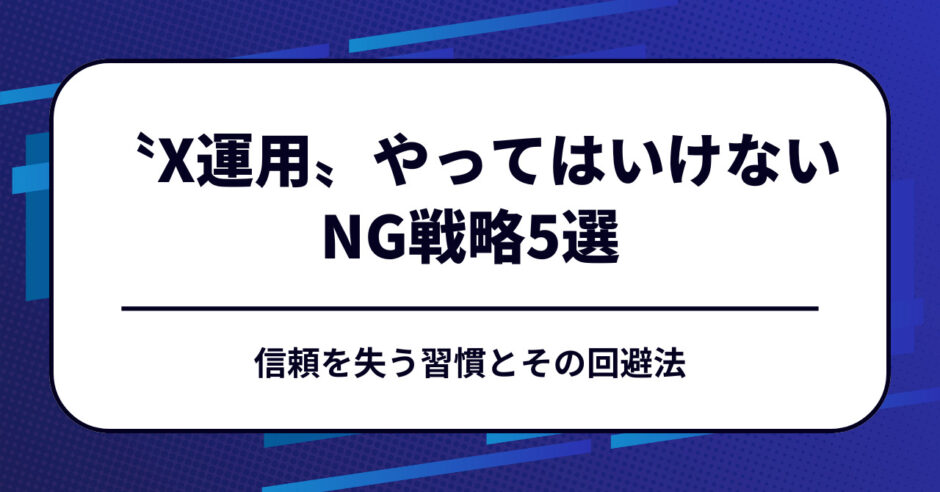

今回の記事では、SNSマーケティングの専門家からの知見をもとに、

〝X(旧Twitter)で成果が出ない理由〟とその根本的な解決法についてお伝えしていきます。

「毎日投稿してるのにフォロワーが増えない」

「リプもDMも頑張ってるけど、手応えがない」

そんなモヤモヤを感じている方は、少なくないのではないでしょうか。

実はその原因、〝間違ったノウハウ〟を信じてしまっていることにあります。

たとえば〝リプ周り〟や〝DM営業〟といった施策。よく聞く手法ですが、

これらは多くの場合、Xのアルゴリズムやユーザー心理と噛み合っていません。

他人の投稿に機械的なコメントを繰り返しても、「この人、フォロワー稼ぎだな」と見透かされてしまう。

結果、信頼を得るどころかフォロー解除やミュートを招き、アカウント全体の評価を下げてしまう可能性があります。

つまり、〝間違った努力〟を積み重ねるほど、アカウントの成長はむしろ遠のいてしまうのです。

本記事では、多くの人が無意識に陥ってしまう〝やってはいけないX運用〟を5つ厳選し、それぞれがなぜ逆効果になるのかをロジカルに解説していきます。

Xで本当に成果を出したい方、もう遠回りはしたくないという方に、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

目次

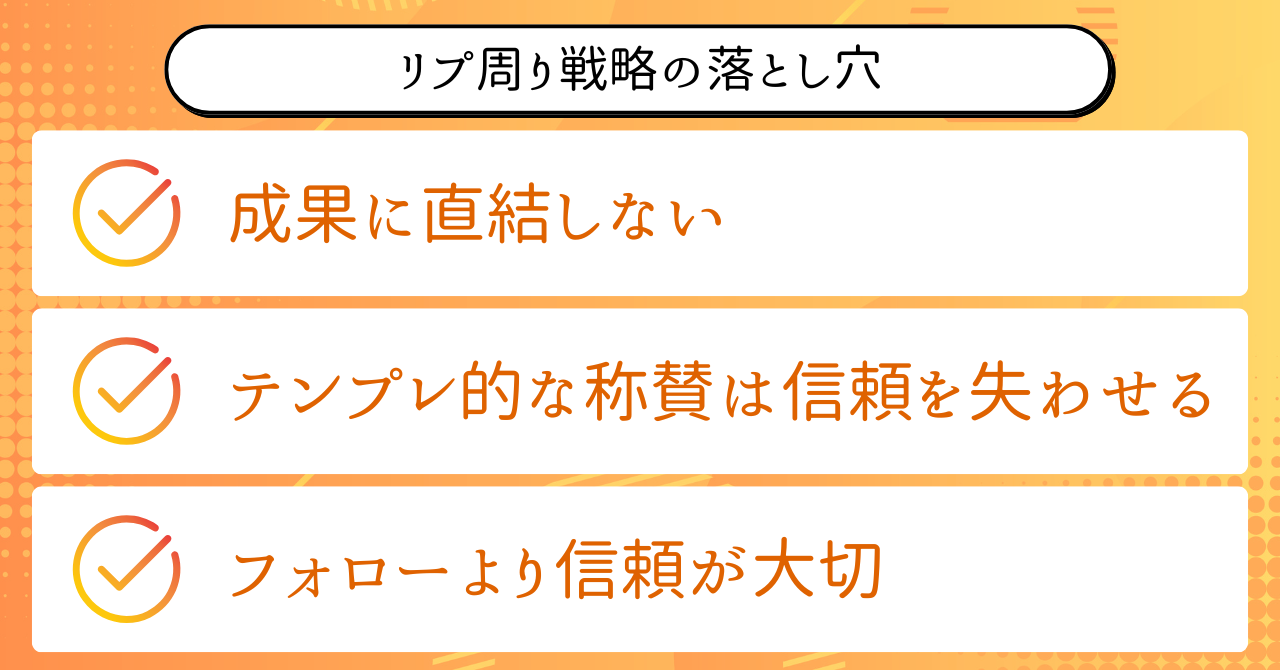

リプ周りで〝好かれる〟と思っている人が、静かに嫌われている理由

〝インフルエンサーにリプライを送れば、フォロワーが増える〟

そう考えて、毎日せっせとコメントを送り続けている方は少なくありません。

ですが結論から言うと、この運用はむしろ〝逆効果〟になっている可能性の方が高いです。

理由はシンプルで、受け手側には〝リプライの意図〟が透けて見えるからです。

「これはフォロワー目的の営業リプだな」と思われた瞬間、あなたの信用は一気に下がります。

たとえ数人のフォローバックがあったとしても、その裏で信頼を失い、

将来的なチャンスを自ら手放している可能性がある。

つまり、〝見えない損失〟を多く生み出すのがこのリプ戦略の本質です。

ここでは、リプ周りが〝好かれる行為〟ではなく、

むしろ〝嫌われる行為〟になってしまう4つの理由を、順を追って解説します。

「リプ周りすれば伸びる」は本当か?数字に惑わされる落とし穴

〝人目に触れれば、フォロワーが増える〟

この思考が、リプ周りを正解だと錯覚させてしまいます。

確かに、インフルエンサーの投稿にリプを残せば、

そのコメントが多くの人に見られる可能性はあります。

中には、リプ欄からプロフィールを覗かれ、フォローされるケースもゼロではありません。

しかし、これは〝一部の偶然にすぎない成功例〟です。

多くの人にとっては、何百件とリプを送っても反応がない、

もしくは一時的にフォロワーが増えても、

その後定着しないという現実が待っています。

数字の裏にあるリスクやコストを考えずに突き進むと、

むしろアカウント全体の信頼性を落とす結果になりかねません。

〝目立てば伸びる〟という思い込みこそが、SNS運用における最大の罠なのです。

リプ欄で〝気づかれる〟あなたの本心

インフルエンサーの多くは、毎日膨大な数のリプライを目にしています。

その中で、「このリプは営業だな」と察知するのは、もはや日常茶飯事です。

たとえば、「素晴らしい気づきです!」「とても勉強になります!」という一見ポジティブなコメントも、

テンプレのように並ぶと、逆に不信感を与えます。

個性も具体性もない薄いリプは、読者や投稿者にとって価値がありません。

さらに悪いのは、そうした人が〝毎日あちこちで同じことをやっている〟ことがバレてしまうこと。

リプを追えば、誰にでも分かるからです。

結果的に、「この人は自己アピールのために他人の投稿を利用しているだけ」と見なされ、

インフルエンサーから距離を置かれてしまう。

信頼を得るどころか、無言の拒絶を生むのが〝あざといリプ〟の本質です。

フォロワーは増えた。でも仕事のチャンスは消えていた

仮に1日100件のリプライを飛ばして、10人の新規フォロワーを獲得できたとします。

その瞬間だけを切り取れば「やれば増えるじゃん」と思うかもしれません。

しかし、忘れてはいけないのが〝誰から嫌われたか〟です。

その100件の中で、今後ビジネスにつながるかもしれなかった人、

紹介してくれそうだった人に嫌悪感を抱かれていたとしたら?

目先の数字よりも、未来の信頼やチャンスの方が遥かに重要です。

SNSは〝人と人との信頼で繋がる場所〟であり、

フォロワー数よりも〝どんな人に見られているか〟が問われる世界です。

一時の数字を優先するリプ運用は、結果的に〝可能性の芽〟を自ら潰してしまうリスクを孕んでいます。

あなたが今、本当に力を注ぐべき場所はどこか

リプ周りに多くの時間を使っているなら、一度問い直してみてください。

その努力は、本当にリターンに見合っていますか?

SNS運用で成果を出している人たちは、例外なく〝自分の発信〟に力を注いでいます。

たとえば、日々のタイムラインに価値のある情報や、

視点のある意見を発信し続けることで、

自然と人が集まる環境を作り出しているのです。

- 引用リツイートで自分の意見を添える

- ストーリー性のあるスレッドを作る

- 読者の悩みに応える投稿をする

こうした行動が、〝共感される存在〟としての信頼を育てていきます。

リプ周りは、時間が余って仕方ない人だけが試せばいい〝コスパの悪い施策〟です。

本気でSNSを伸ばしたいなら、まずは発信の質と設計に向き合うことが最優先です。

どこに時間をかけるか。

それが、アカウントの未来を決めていきます。

リプではなく、自分の発信で人に届く。

そんな運用が、これからのSNSでは求められているのです。

DM営業でフォロワーは増えない、それどころか信用を失う

〝フォローお願いします〟というDMは、

SNS運用において最も〝信用を落とす行動〟の一つです。

一見すると丁寧な印象を与えるように見えるこのアプローチですが、

実際には受け手にとって負担でしかなく、

信頼を得るどころか警戒されて終わるケースがほとんどです。

なぜならDMというのは、タイムライン以上に〝相手の時間を奪う行為〟だからです。

しかも、内容が一方的なお願いであればあるほど、

「この人、営業目的でしか絡んできてないな」と受け取られてしまう。

結果的に、通知を切られたり、ミュート・ブロックされるなど、

アカウント評価に悪影響を与えます。

この章では、なぜDM営業が危険なのか、

そして代わりにどう活用すれば信頼を築けるのかを具体的に解説していきます。

「フォローお願いしますDM」がもたらす3つの逆効果

〝DMでお願いすれば、関係が近づく〟

そんな期待を持っている人ほど、相手との距離を一気に広げてしまいます。

実際に、営業的なDMがもたらす代表的な〝逆効果〟は以下の3つです。

- 1つ目は、〝通知負担による不快感〟です。

突然のDM通知は、それだけで相手の時間と注意を奪います。 - 2つ目は、〝信用の低下〟です。

「いきなりフォローをお願いする=自分のことしか考えていない」と捉えられ、

自己中心的な印象を残してしまいます。 - 3つ目は、〝アルゴリズム評価の悪化〟です。

ミュートやブロックが増えると、SNS側からも「好まれないアカウント」として判定され、

投稿の露出が下がってしまうリスクが高まります。

つまり、〝丁寧なつもり〟のDMが、現実にはアカウントの寿命を縮めているのです。

一時的な成果と、長期的な信頼。どちらを選ぶか

たしかに、DMを送れば一定数フォローバックされることもあります。

「100通送って5人にフォローされた」

そんな実感を持つ人も少なくないでしょう。

しかし、それはあくまで〝数字だけを見た場合の話〟です。

本当に大事なのは、フォローされた後に関係が続いていくかどうか。

DMでお願いされてフォローした人が、果たしてあなたの投稿を読み続けてくれるでしょうか?

価値を感じ続けてくれるでしょうか?

むしろ、「とりあえずフォローしたけど、投稿が流れてきたらミュートしよう」と

思われている可能性の方が高いのです。

SNS運用の目的は〝数を集めること〟ではなく、〝信頼されること〟です。

短期的な成功体験に振り回されず、

長期的に選ばれるアカウントを目指す視点が欠かせません。

当事者が語る、〝やってみたけど意味なかった〟実例

実際にDM営業を試した人の中には、〝後悔〟を語る声も少なくありません。

「最初はフォローしてもらえたけど、すぐに反応がなくなった」

「フォロー数は増えたのに、全然投稿のエンゲージメントが伸びない」

「DMが原因で嫌われたのか、ある日突然ブロックされた」

こうした声に共通しているのは、〝行動量と信頼の構築は比例しない〟という事実です。

量をこなせば結果が出るのは、信頼を前提とした行動だけ。

DM営業のような〝お願い〟がベースになったアプローチは、

信頼の前提を壊してしまうことの方が多いのです。

時間と労力をかけた結果が〝無意味〟だったと気づいたとき、

多くの人はようやくその非効率さに気づきます。

効果的なDM活用とは?信頼を築くコミュニケーションの本質

では、DMは一切使ってはいけないのでしょうか?

答えは〝NO〟です。

使い方次第で、DMは強力な信頼構築ツールになります。

重要なのは、〝相手に価値を届ける〟意識です。

たとえば、自分の投稿にリアクションしてくれた人に、

感謝の一言を添えてDMを送る。

「〇〇の件、反応いただきありがとうございます!とても嬉しかったです」

このような言葉は、相手にとって負担ではなく〝信頼のきっかけ〟になります。

あるいは、関係性がある程度できた相手に向けて、

コラボや相談の文脈でメッセージを送るのも効果的です。

その際は「今、お時間よろしいでしょうか?」といった一言を添えるだけで、

印象が大きく変わります。

DMは、丁寧さよりも〝文脈〟がすべて。

一方的な〝お願い〟ではなく、

〝相手の関心に寄り添う提案〟こそが、真に届くDMの条件です。

SNSにおける信頼は、少しずつ積み上げるものです。

DMは、その信頼を支える橋にもなれば、壊す凶器にもなり得る。

何を伝えるかではなく、〝どう伝わるか〟を考える。

この視点があるだけで、アカウントの未来は大きく変わっていきます。

「#おは戦」は本当にフォロワー増加に有効?〝挨拶習慣〟が生む落とし穴

〝#おは戦〟というハッシュタグを使った投稿で、フォロワーが増える。

かつてはそう信じられ、多くのユーザーが毎朝のように〝おはよう〟を届け続けていました。

しかし結論から言えば、今この文化に依存する運用は〝時代遅れ〟です。

なぜなら、ハッシュタグを通じてフォロワーが増える構造自体がすでに機能しておらず、

むしろ投稿の〝内容の浅さ〟が信頼の構築を妨げる要因になっているからです。

たしかに、2019年頃には「交流のきっかけ」として機能していた時期もありました。

しかし、現在では参加者の多くが〝初心者〟に偏っており、

成長フェーズに入ったアカウントは自然と離脱しています。

この章では、#おは戦がもたらす3つの誤解と、

今のXで成果を出す人が〝やっていない習慣〟について、具体的に掘り下げていきます。

挨拶でフォロワーが増える時代は終わった?

〝発信の第一歩は、毎朝の「おはよう」から〟

そんな風に教えられた人も多いのではないでしょうか。

確かにSNS初心者にとって、毎日投稿する習慣をつくるために「おはよう投稿」は意味がありました。

そのために生まれたのが〝#おは戦〟というハッシュタグです。

ところが、2020年代に入ってからX(旧Twitter)のアルゴリズムは大きく変化しました。

単なる挨拶や一言投稿は、もはや評価されにくくなっています。

特にXは「投稿の中身」に価値を置く設計になっており、

ユーザーが「読みたい」と思える情報性やストーリー性のある発信が求められるようになりました。

その結果、〝交流ありき〟のハッシュタグ文化は徐々に影響力を失い、

今ではむしろ「やってる人=伸びていない人」というレッテルすら貼られかねない状況になっています。

なぜ「おは戦文化」は初心者向けと見なされるのか

#おは戦を日課にしている人の多くは、Xを始めたばかりの層です。

その理由は、コミュニティ的な一体感や、すぐに反応が返ってくる安心感にあります。

しかし、それは裏を返せば〝依存的な運用〟でもあります。

つまり、「誰かが反応してくれるから投稿する」

「一体感の中にいたいから続ける」というメンタル設計です。

この運用スタイルでは、自分の意見を発信する姿勢や、

オリジナリティを出していく力がなかなか育ちません。

フォロワーが成長し、深い学びや価値を求めるようになると、

#おは戦的な投稿は物足りなく感じられ、タイムラインから離れられてしまうのです。

結果的に、発信者自身も読者も成長しない〝初心者のループ〟から抜け出せなくなる構造ができあがってしまいます。

形式的なやりとりは、信頼構築を遠ざける

#おは戦が抱える最大の問題は、〝投稿が目的化する〟ことです。

「挨拶をするための投稿」「反応をもらうための投稿」になってしまい、

本来の〝届けたい想い〟や〝価値ある情報〟が置き去りにされていきます。

朝、「おはようございます!」とだけ書かれた投稿に、どれほどの読者が共感するでしょうか?

毎日同じような投稿を目にして、読み手が何かを得られることはほとんどありません。

また、形式的なやりとりは〝心の距離〟を縮めることができません。

「コメントもらったから返す」「とりあえず挨拶する」では、関係が深まりようがないのです。

信頼を築く発信とは、相手の課題や感情に寄り添い、

言葉に〝温度〟が宿っているもの。

ハッシュタグで集めた一時的な数字では、それを実現することはできません。

今のXで成果を出す人が〝やっていない〟習慣とは

今、Xで成果を出している人たちの多くは〝#おは戦〟のような運用をしていません。

理由は明確で、〝注目される投稿〟をつくるには、

もっと本質的な工夫が求められるからです。

彼らは、読者の悩みを深く理解し、インサイトのある情報をシンプルに発信しています。

ツイート一本ごとに「誰に何を届けたいか」

「どう感じてほしいか」を明確に設計しているのです。

朝の挨拶をルーティン化して終えるのではなく、「朝だから届けたいメッセージ」を考える。

その違いが、投稿の精度と影響力を大きく分けます。

「おはよう」より「今日から変わるヒント」を。

フォロワーが求めているのは、挨拶ではなく前に進むための情報です。

自分の発信が、誰かの背中を押す〝一文〟になる。

その意識が、他のすべての習慣を変えていきます。

#おは戦という習慣が、あなたの発信を縛っていないか。

もし少しでもそう感じるなら、

次の一文から〝自分の言葉〟を取り戻すタイミングです。

タイムラインに載らないリプに時間を使っていないか?〝見られない投稿〟という盲点

〝リプライしているのに、誰にも見られていない〟

そんな状況に、あなた自身も気づかずにハマっているかもしれません。

結論から言えば、Xでは〝表示されるリプと表示されないリプ〟が存在しており、

その差は運用成果に直結します。

どれだけ時間をかけてコメントをしても、

それがタイムラインに表示されなければ意味がありません。

さらに厄介なのは、多くの人が「表示されていない」ことに気づいていないという点です。

本章では、リプライの構造に潜む〝非表示リスク〟と、

その回避方法について具体的に解説していきます。

投稿のどこに力を入れるべきかを見誤らないためにも、

ぜひこの盲点を押さえておきましょう。

「見られないリプ」が存在する仕組みとは

Xには、投稿にリプライする方法が大きく分けて2つあります。

ひとつは〝吹き出しマークをタップしてコメントする方法〟、

もうひとつは〝投稿の下にある返信ボックスから入力する方法〟です。

この2つの違いは、リプライが〝タイムラインに表示されるか否か〟という点にあります。

吹き出しマークを押して投稿すれば、リプライがタイムラインに流れます。

一方で、返信ボックスに直接打ち込む形だと、

そのコメントはスレッド上には表示されても、

他人のタイムラインには反映されないのです。

つまり、後者の方法でいくら丁寧なコメントをしても、

〝誰の目にも触れない投稿〟になってしまうというわけです。

この仕様を知らないまま努力を積み重ねていると、「伸びない原因が分からない」という事態に陥ります。

なぜTLに表示されないと、努力が報われないのか

SNS運用で重要なのは、どれだけ多くの人の目に触れるかです。

フォロワーを増やすにも、コンテンツを広めるにも、

まずは〝見られること〟が前提になります。

ところが、タイムラインに表示されないリプライは、

その土俵にすら立てません。

どれだけ丁寧に書いても、

引用元の投稿者と自分しか見ない状態になってしまう。

これは、〝毎日ブログを更新しているのに、検索エンジンにインデックスされていない〟ようなものです。

本来伝わるはずの情報が、誰にも届かないまま流れていくのです。

運用で成果を出すためには、「見られる状態をつくること」こそが最初の一歩。

その前提を欠いた努力は、無意識のうちに自分の成長を妨げてしまいます。

意図せず〝影に隠れる投稿〟になっていないか?

「コメントしているのに、全然反応がない」

そう感じている人の中には、〝表示されていないリプ〟に時間を使ってしまっているケースが少なくありません。

たとえば、毎日フォローしているアカウントに感想リプを送っている。

けれど、タイムラインには表示されず、

フォロワーや他のユーザーの目にも入っていない。

その結果、「リアクションが少ない=投稿の内容が悪い」と自己評価を下げてしまい、

本来改善すべき〝投稿方法〟に気づかないまま終わってしまうのです。

影に隠れているのは内容ではなく、〝構造〟の方かもしれません。

それだけに、この問題は根深く、

多くの人が遠回りしてしまう原因になっています。

表示される工夫で、リプライは価値ある発信に変わる

では、どうすればリプライが〝見られる投稿〟になるのでしょうか。

その答えは、「表示される投稿導線を選ぶこと」です。

まず基本として、リプライは必ず〝吹き出しマークをタップして投稿〟すること。

これにより、スレッドだけでなくフォロワーのタイムラインにも流れ、

他人の目に触れる可能性が大きく高まります。

次に、内容そのものにも価値を持たせる意識が必要です。

単なる「面白かったです」ではなく、

「〇〇という部分が特に印象的でした。なぜなら〜」のように、

〝自分の視点〟を交えたリプは、投稿者にも読者にも喜ばれやすい。

こうしたコメントは、共感や議論を生みやすく、

自然とプロフィール閲覧やフォローにもつながっていきます。

見られる導線に置き、価値を込める。

それだけで、リプライは〝目立たない挨拶〟から〝武器になる発信〟へと変わります。

リプライにかけた時間を無駄にしないために。

まずは、自分の投稿が本当に〝届く構造〟になっているかを見直すことが、

成果への最短ルートです。

「続きはプロフィール」にユーザーが嫌気をさす理由

〝続きを読みたいならプロフィールを見て〟

そんな投稿に、あなたも一度は出会ったことがあるはずです。

この手法は一時期、バズ投稿の定番パターンとして広まりました。

しかし今、こうした投稿はユーザーから〝嫌悪される存在〟へと変わりつつあります。

結論から言えば、「続きを見たいならプロフィールへ誘導する」という運用は、

今のXでは〝短期的に数字は取れても、長期的に信頼を失う〟危険な方法です。

SNSの本質は、ユーザーとの信頼関係にあります。

その信頼を無視した導線設計は、

インプレッションの先にある〝読者の心〟に届かず、

結果としてアカウント全体の評価も下げてしまいます。

この章では、「続きはプロフィール」戦略が抱える構造的な問題と、

それに代わる発信の在り方を深掘りしていきます。

バズ狙いの〝途中で切る投稿〟が生むストレス

〝今日は彼と3年記念日。帰り際に彼が放った一言とは…〟

こんな風に、物語の途中で文章を切り、「続きはプロフィールに書いてます」という投稿が

一時期流行しました。

その理由はシンプルで、ユーザーが続きを読みたくなり、

プロフィールをタップしてくれるから。

一時的に〝プロフィールタップ率〟が上がれば、

Xのアルゴリズムが投稿を優良と判断し、表示回数が増えるというロジックです。

しかし、これはあくまで〝数字だけを狙った運用〟です。

読み手にとっては、肝心の中身がない投稿を見せられ、

わざわざプロフィールまで飛ばされるストレスだけが残ることになります。

しかも、期待して読みに行った先に有益な情報がなければ、

〝失望〟が積み重なるだけです。

このようなユーザー体験が繰り返されれば、

アカウントそのものが〝うさんくさい存在〟として記憶されるようになります。

インプレッション稼ぎよりも、信用構築が優先される時代

Xの運用で誤解されがちなのが、〝表示回数=評価〟という思い込みです。

たしかに、投稿の露出が増えることは一定のメリットがあります。

しかし本質的には、どれだけインプレッションを稼いでも、

〝その先で信頼されなければ意味がない〟のです。

フォローに繋がらない投稿、エンゲージメントが低い投稿は、

アルゴリズムからも次第に評価が落ちていきます。

そして何より、ユーザー側の感情が離れてしまえば、

継続的な支持は得られません。

今、Xで評価されるアカウントは、フォロワーとの関係性を丁寧に育てている人たちです。

読み手の期待に応え、誠実な発信を重ねた結果として、

数字も自然とついてくる。

信用構築が第一に置かれる時代に、

目先のバズを追う運用は、むしろ足かせにしかなりません。

ミュート・ブロックの増加がアカウントに与える致命的な影響

ユーザーが「うざい」と感じるアカウントに対して最初に取る行動。

それは〝ミュート〟です。

一見ブロックほどのダメージではないように見えますが、

Xにおいてミュートはアルゴリズムにとって〝明確なネガティブシグナル〟です。

ミュートやブロックが増えると、投稿の露出機会が制限され、

エンゲージメントも落ちやすくなります。

また、ユーザーによる「通報」「スパム判定」が一定数を超えると、

アカウント全体が〝信頼性の低いもの〟とみなされ、

インプレッションが激減するケースもあります。

つまり、「続きはプロフィール」のような〝ストレスを与える運用〟は、

短期的な成果だけでなく、

中長期的なアカウント評価までも蝕んでしまうのです。

〝その場で完結する投稿〟こそが支持される最大の理由

では、今どんな投稿が支持されているのか?

答えは明確です。

〝その場で完結する投稿〟です。

読者は、タイムラインを流しながら、

「その場で理解できて、価値を感じる」投稿に反応します。

一文で驚き、数秒で納得し、

いいねや保存をしたくなるような投稿設計が求められているのです。

「続きを読ませる」のではなく、「一発で伝える」。

この意識こそが、今のXで成果を出している人たちに共通するスタンスです。

もちろん、深い内容やストーリーを届けたいなら、

スレッド機能を活用すれば十分伝えられます。

スレッドの一文目で興味を惹き、

続けて読むことで納得させる。

これこそが、読み手にとってストレスのない、信頼につながる導線です。

わざわざプロフィールをタップさせなくても、

あなたの発信は十分に届く。

その場で価値を届ける設計が、フォロワーの心に残り続ける秘訣です。

SNSにおいて最も大切なのは、数字ではなく〝読者の感情〟です。

届けるべきは、タップさせる導線ではなく、

共感や信頼が生まれる言葉の設計です。

【まとめ】小手先テクニックを捨て、信頼される発信者へ

X運用において重要なのは、〝何をすれば数字が伸びるか〟ではありません。

本質的に問われているのは、〝その発信が誰かの役に立っているか〟という視点です。

今回ご紹介した5つの運用法。

リプ周り

DM営業

#おは戦

非表示リプ

続きはプロフィール

これらは一見すると有効に見えても、

実際には〝信用を積み重ねる設計〟にはなっていません。

むしろ、時間をかけた分だけ遠回りになるリスクさえあります。

Xのアルゴリズムは、フォロワー数やバズだけで評価しているわけではありません。

投稿がどれだけ〝信頼を集めているか〟

読者に〝必要とされているか〟

その積み重ねが、着実にアカウント全体の価値を底上げしていくのです。

だからこそ、これから意識すべきことはひとつ。

どんな投稿であっても〝目の前の読者にとって価値があるかどうか〟を、

丁寧に見極めていくことです。

自分が伝えたいことではなく、相手が知りたいことを軸に言葉を選ぶ。

受け取る側の時間と感情に敬意を払いながら、SNSを育てていく。

それが、フォロワーと〝続いていく関係〟をつくるための、

もっとも確かな方法です。

誰かのために書いた一文が、今日どこかで誰かの背中をそっと押している。

そう信じて、あなただけの発信を続けていってください。