Brainメディア運営部です!

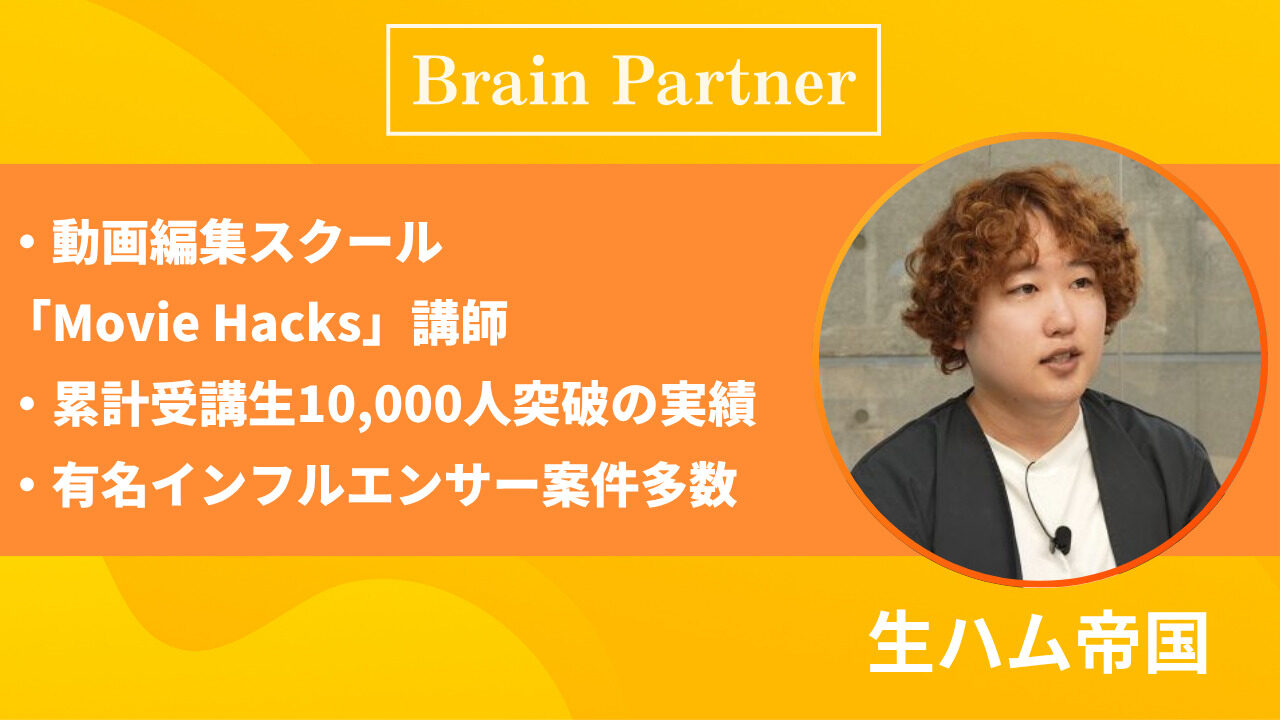

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

「動画編集で稼ぎたいけど、なかなか思うように伸びない…」

そう悩む方にこそ知ってほしいのが、〝稼ぎ続ける人だけが持つマインドセット〟です。

結論から言えば、長期的に生き残る編集者は、目先の利益よりも信頼と経験の積み上げを優先しています。

なぜなら、短期的に高単価を得ることはできても、信頼を損なえば仕事は一気に減り、再びゼロからのスタートを強いられるからです。

実際、インタビューで語られた事例には、低単価案件や修正地獄を乗り越えた経験が、その後の成功に直結しているケースが多数ありました。

逆に、下積みや苦労を避けて稼ぎ始めた人ほど、1年後には市場から姿を消す傾向も明らかになっています。

たとえば、1本1万円の案件でも、〝2万円分の価値〟を提供し続ける編集者は、クライアントからの信頼が積み上がり、単価や依頼数が自然に伸びていきます。

さらに、人と会う行動力や雑談から生まれる提案力も、オンライン時代に差別化できる大きな武器です。

「技術力だけでは稼げない」

これは、稼いでいる編集者が口を揃えて言う共通点でした。

その背景には、ビジネスマナー、クライアントを勝たせる発想、そして修正依頼を成長の糧にするメンタル術があります。

もちろん、こうしたスキルや習慣は一朝一夕で身につくものではありません。

しかし、正しい方向で努力すれば、半年から1年で結果は確実に変わります。

本記事では、動画編集者として長く活躍するための6つの軸を、経験談と具体例を交えて解説します。

読後には、自分の立ち位置と今やるべきことが明確になるはずです。

「やっぱり動画編集を続けてよかった」と未来の自分が思えるように、ここから一緒に整えていきましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝動画編集者〟が長く活躍するための究極マインドセット

動画編集者として長く稼ぎ続けるためには、単なる技術やセンスだけでなく、困難を乗り越えるためのマインドセットが不可欠です。

特に駆け出し期は、低単価案件や修正依頼の連続、仕事が途切れる不安といった壁に直面します。

この期間をどう捉え、どう乗り越えるかが、その後のキャリアを大きく左右します。

経験豊富な編集者は例外なく、この〝試練の期間〟を通過しています。

そして、最終的に成功を収めるのは、苦労を避けるのではなく、あえて経験値として積み上げてきた人たちです。

低単価案件や修正地獄をどう乗り越えるか

動画編集を始めたばかりの頃、多くの人が遭遇するのが、1本数千円〜1万円前後の案件や、終わりの見えない修正依頼です。

この時期を〝地獄〟と感じてやめてしまう人は少なくありませんが、実はここで得られる経験が後の武器になります。

例えば、細かい修正指示への対応力や、納期に合わせた作業スピード、クライアントの意図をくみ取るヒアリング力は、この時期に磨かれるスキルです。

こうした力は高単価案件やディレクション業務に移行した際にも活きるため、長期的に見れば大きな投資となります。

さらに、低単価案件を経験しておくことで、後の単価設定や交渉時に〝適正価格〟を見極められる感覚が身につきます。

経験者は口を揃えて、「あの時期があったからこそ今がある」と振り返ります。

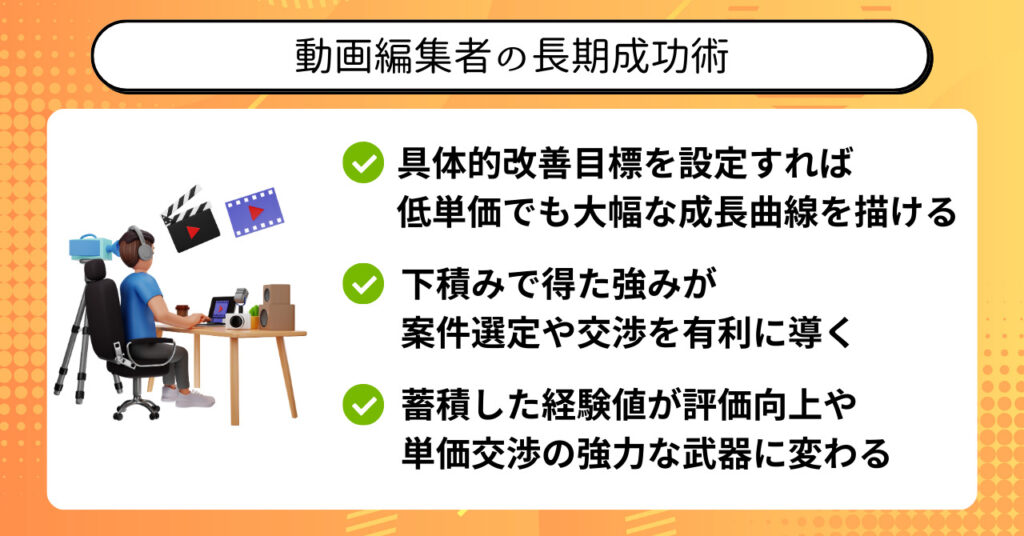

もちろん、ただ耐えるだけではなく、自分なりの目標や学びを設定して挑むことが重要です。

たとえば「1案件ごとに修正回数を減らす」「納品スピードを前回よりも10%縮める」といった具体的な改善目標を持つことで、同じ低単価案件でも成長曲線は大きく変わります。

一度、ここまでのポイントを整理しましょう。

- 低単価・修正地獄はスキルを磨く最高の場になる

- 対応力・スピード・ヒアリング力が磨かれる

- 適正価格の感覚が身につく

- 具体的な改善目標を持つことで成長が加速する

苦しい時期ほど、自分の成長に直結する経験が詰まっています。

苦労を避けて稼いだ人が1年後に消える理由

SNSや動画編集コミュニティを見ると、スタート直後から高単価案件を獲得し、短期間で大きく稼ぐ人が目立つことがあります。

しかし、そうした人の多くは、1年後にはほとんど見かけなくなります。

理由はシンプルで、基礎的な経験や耐性を積まないまま成果だけを手にしてしまうと、環境の変化に対応できないからです。

動画編集の現場では、案件の内容やクライアントの求めるレベルが常に変化しています。

修正の意図を汲み取る力や、納期短縮の工夫、クオリティを安定させるための作業ルールなどは、下積み期間に培われるものです。

このプロセスを飛ばしてしまうと、難易度の高い案件や新しい要望が来たときに、対応力が不足してしまいます。

また、努力や成長の経験が少ないと、壁に直面した際に「やめる」という選択を取りやすくなります。

一方で、過去に困難を乗り越えた経験を持つ人は、「あの時も乗り越えられたから今回も大丈夫」という自信が土台になります。

さらに、下積みを経た人は、自分の得意分野や強みを明確に理解していることが多く、案件選びや単価交渉でも有利に立ち回れます。

短期間で稼げる人を羨む気持ちは自然ですが、長期的なキャリアを築くには、やはり地道な経験の積み重ねが不可欠です。

ここまでのポイントを整理しておきます。

- 経験不足のまま稼ぐと環境変化に対応できない

- 下積み期間で対応力・耐性が鍛えられる

- 困難を乗り越えた経験が自信になる

- 自分の強みを理解し案件選びや交渉で有利になる

一時的な成功よりも、続けられる力を磨くことが、動画編集者としての真の資産になります。

下積み期間が将来の武器になるメカニズム

下積み期間は、単なる苦労の時間ではありません。

この期間に得られる経験は、将来の案件やクライアントとの関係構築に直結する〝武器〟になります。

例えば、限られた時間で高品質な動画を仕上げるスピード感、修正内容を的確に反映する対応力、そしてクライアントの意図を汲み取るコミュニケーション力。

これらはすべて、低単価や厳しい案件で鍛えられるスキルです。

さらに、この期間に培った〝課題解決の型〟は、新しいジャンルや業務に挑戦するときにも応用が可能です。

たとえ案件の種類や使用するソフトが変わっても、根本的な考え方や仕事の進め方は変わりません。

また、下積み時代の苦労は、クライアントやチームメンバーへの共感力を育てます。

同じように努力している相手の立場を理解できる編集者は、信頼を得やすく、長期的な関係構築でも有利です。

結果として、この時期に積み重ねた経験値は、自分の評価や単価アップの交渉材料にもなります。

短期間で成果を求めるのではなく、この〝成長の土台作り〟を意識することが、長く活躍できる編集者の条件です。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 下積み期間はスキル・対応力・思考力を鍛える場

- 課題解決の型は新しいジャンルでも活かせる

- 共感力が信頼構築につながる

- 経験値は評価や単価交渉の強力な材料になる

未来を見据えた努力こそが、動画編集者としての市場価値を何倍にも引き上げます。

地道な積み重ねは、後から必ず武器になります。

苦しい時期ほど大事にしてほしいですね!

目先の利益を追う人が失う〝信頼とチャンス〟

フリーランスの動画編集者にとって、収入を上げることは大きな目標のひとつです。

しかし、目先の利益を優先する行動は、長期的な信頼や継続案件を失うリスクを高めます。

特に単価交渉の場面では、その瞬間の利益だけを考えると、思わぬ悪循環に陥ることがあります。

短期的な単価アップが引き起こす悪循環

既存クライアントに対して、急に単価を引き上げる――これは表面的には収入アップにつながる行動です。

しかし、クライアントにとっては「以前はこの金額で発注できていた」という記憶が残っているため、差額分の価値を感じられなければ評価は下がります。

たとえば、1本1万円で請けていた案件を、突然1万5000円に引き上げたとしましょう。

もしクライアントがその差額分の品質や効果を感じられなければ、「この金額なら別の人に頼もう」と判断されやすくなります。

結果として、依頼が減る、または他の編集者に切り替えられる可能性が高まります。

さらに、急な単価アップはクライアント側の予算を圧迫することもあり、長期的な契約継続の障害となります。

これは心理的な側面から見ても同様です。人は過去に支払っていた金額を基準点(アンカリング)として記憶するため、それを超える金額には無意識に厳しい評価を下します。

特に既存取引では、〝上がった価格にふさわしい成果〟を明確に提示できなければ、満足度は下がる一方です。

加えて、単価交渉のタイミングも重要です。

クライアントが予算編成を終えた直後や、大きな出費が重なっている時期に値上げを提案すると、提案そのものが悪印象につながるリスクがあります。

一方で、成果を数字や実例で示せるタイミング、たとえば、納品した動画が再生回数を大きく伸ばし、売上にも明確な効果が出た直後などに単価を上げると、承認されやすくなります。

また、既存クライアントには同じ単価を維持しつつ、新規クライアント獲得のタイミングで単価を上げる方が、安全かつ効率的です。

単価を上げるなら、その金額を正当化できる成果や付加価値を必ず提示する必要があります。

一度、ここまでのポイントを整理しましょう。

- 急な単価アップはクライアントの信頼を損ないやすい

- 差額分の価値を提供できないと契約が切れる

- 既存クライアントより新規獲得時に単価アップを狙う

- 値上げは成果を数字や事例で裏付けるタイミングで行う

短期的な収入増を優先すると、信頼や継続案件という長期的な資産を失いかねません。

クライアントに〝お値段以上〟を感じさせる方法

単価アップや契約継続をスムーズに進めるためには、常にクライアントの期待を超える成果を提供することが欠かせません。

これは単なる品質向上だけでなく、納品スピードや提案力、対応の丁寧さといった要素も含まれます。

たとえば、クライアントが求めているのは「1万円分の編集」だとしても、実際には2万円分の価値を感じてもらえる納品を意識します。

こうすることで、「この人にはこの金額を払う価値がある」という感覚が定着し、単価アップや長期契約の話もスムーズに進みやすくなります。

価値を感じさせる方法の一つは、編集スキル以外の部分でプラスαを提供することです。

例えば、動画の冒頭10秒で視聴者の離脱率を下げるための構成提案や、サムネイルの改善アイデアを提示するなど、売上や成果に直結する提案を添えることです。

また、納品物に関する質問や修正依頼に対して、スピーディかつ誠実に対応することも重要です。

クライアントは「この人に任せておけば安心」という信頼感を持った時点で、多少の単価アップや依頼数増加を受け入れやすくなります。

さらに、長期的な視点を持ち、クライアントのビジネスゴールやターゲット層を理解する姿勢を示すと、単なる外注先ではなくパートナーとして認識されます。

その結果、契約の安定性が高まり、競合他者と比較されにくくなります。

ここまでの内容を整理します。

- 常に期待を上回る成果を提供する

- 編集以外の提案や改善案で付加価値を加える

- 迅速かつ誠実な対応で信頼を築く

- クライアントのビジネス全体を理解しパートナー化する

単価や契約条件は、信頼と価値提供の積み重ねによって自然に引き上げられていくものです。

適正価格を見極めるための3つの視点

動画編集の単価設定は、自分の希望額だけで決めるものではありません。

長く取引を続けるためには、クライアントにとっても、編集者にとっても無理のない価格帯を見極めることが重要です。

まず1つ目の視点は「提供できる価値」です。

単価が高くても、その金額に見合う効果や品質を提供できるなら問題ありません。

逆に、スキルや経験が足りない段階で高額を提示すると、納品物とのギャップが信頼低下につながります。

2つ目の視点は「クライアントの予算感」です。

どれだけ良い仕事をしても、クライアントが継続的に払える額を超えてしまえば、契約は短期で終了してしまいます。

事前のヒアリングや市場相場の調査を行い、相手にとって無理のない範囲を探ることが欠かせません。

3つ目の視点は「市場価値とのバランス」です。

同じレベルのスキルを持つ編集者がどの程度の単価で取引しているのかを把握することで、自分の価格設定の妥当性を確認できます。

また、実績やスキルが向上すれば、少しずつ市場価格より上の水準を目指すことも可能です。

この3つを意識すれば、単価設定で失敗するリスクを大幅に減らせます。

ここまでを整理すると、次のようになります。

- 提供できる価値に見合う単価設定をする

- クライアントが継続可能な予算感を把握する

- 市場価格と自分のスキルレベルを比較する

適正価格の設定は、継続的な取引と信頼関係の維持に直結します。

値付けは欲張りすぎず、相手も自分も続けられるラインを意識すると、結果的に長く稼げます!

信頼構築を放棄してしまう“情報の出し惜しみ”の危険性を解説。

与える姿勢が発信者の最大の資産であり、先に価値を提供することで信頼と収益につながる仕組みを示しています。

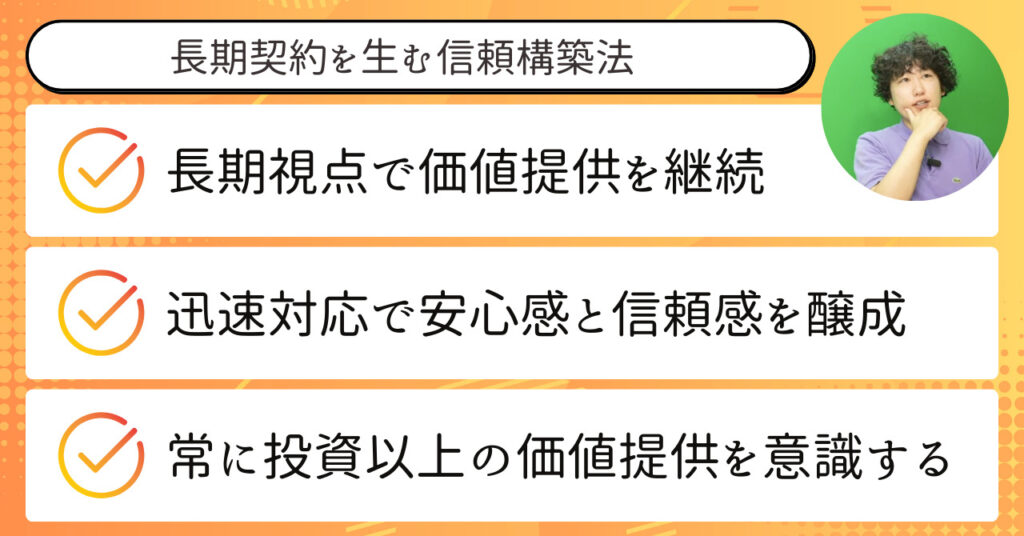

クライアントと長期契約を続けるための信頼構築術

動画編集で安定した収入を得るには、新規案件の獲得だけでなく既存クライアントとの長期的な関係が欠かせません。

特にフリーランスの場合、契約が途切れるたびに営業活動をゼロからやり直すのは大きな負担です。

そこで重要になるのが、「信頼の積み重ね」です。

ここでは、長期契約を続けるために意識すべきポイントを具体的に解説します。

目先の利益より長期的な価値提供を優先する

短期的に報酬を増やすことは簡単に見えますが、長期的に見るとリスクが高い行動になることがあります。

たとえば、既存クライアントに対して突然単価を大幅に上げると、その瞬間は収入が増えるかもしれません。

しかし、価格に見合う成果を即座に提供できなければ、クライアントの信頼を損ない、契約終了につながる可能性があります。

一方、相手の期待を上回る成果を安定的に出すことで、価格交渉をしなくても単価を上げるチャンスが訪れます。

この「期待値以上」の納品を継続すると、クライアントは編集者を「手放したくない存在」と認識するようになります。

また、目先の利益にとらわれず、クライアントの事業や目的を理解し、その成長に貢献する姿勢も大切です。

たとえば案件の納品時に成果物だけでなく「改善提案」や「追加のアイデア」を添えることで、単なる作業者ではなくパートナーとしての印象を強められます。

さらに、納期を守る・報連相を徹底するといった基本動作の積み重ねが、長期契約の土台になります。

短期的な報酬アップよりも、長期的な取引を優先する方が、結果的に累計収入は大きくなるケースが多く見られます。

- 単価交渉は新規クライアントから行う

- 既存クライアントには期待を超える成果で応える

- 事業全体の成功を意識して行動する

クライアント満足度を高める3つのアクション

クライアント満足度を高めるためには、単に求められた作業をこなすだけでは不十分です。

まず意識すべきは「納品物の品質」です。

依頼内容を正確に反映させるのはもちろん、相手の想像を少し超える工夫を加えることで「次もお願いしたい」と思わせることができます。

例えば動画編集なら、依頼されていない細かい効果音やアニメーションの追加、視聴者の離脱を防ぐためのカット構成改善など、+αの工夫が効果的です。

次に大切なのが「迅速な対応」です。

質問や修正依頼への返信を早く行うだけで、安心感と信頼感を与えられます。

特に急ぎ案件では、作業の進捗を途中で共有することでクライアントの不安を減らし、「この人は任せても大丈夫」という印象を強められます。

そして最後に重要なのが「提案力」です。

単なる作業者ではなく、相手の目標達成に貢献するパートナーとして提案を行うことで、長期的な関係構築が可能になります。

例えば「サムネイルの改善案」や「動画尺の調整案」、配信時間の最適化など、小さな提案でも相手の成果向上につながれば、その価値は非常に大きくなります。

こうした取り組みを続けることで、「作業を外注している相手」から「ビジネスの成長を支える存在」へとポジションを変えることができ、結果的に単価アップや継続契約のチャンスも広がります。

- 品質で期待値を超える

- 対応スピードで安心感を与える

- 提案力で存在価値を高める

クライアントを勝たせるという発想

フリーランスとして長く成功するためには、自分だけが得をする関係性ではなく〝クライアントが勝つ〟という視点が欠かせません。

単発で高い報酬を得ても、相手の利益が続かなければ契約は長く続きません。

そのため、報酬設定や納品スピード、品質のすべてで「相手にとって投資以上の価値を提供できているか」を常に考える必要があります。

例えば、1本1万円の案件であれば、クライアントが2万円以上の価値を感じる仕上がりを目指すことが重要です。

また、相手の売上や成果が伸びるための提案や改善案を積極的に出すことで、「この人と組むと勝てる」という信頼を築けます。

この姿勢は単なる好印象だけでなく、長期的な継続発注や単価アップの大きな要因になります。

クライアントの成長はそのまま自分の仕事量や報酬の成長にも直結するため、双方が利益を得られる〝共存関係〟を意識することが、安定したキャリアの土台となります。

- 自分だけでなく相手の利益を優先する

- 投資以上の価値を常に提供する

- 長期的な信頼関係を築く

クライアントを勝たせることが自分の成長につながります。

クライアントが勝たないとこちらにも報酬は回ってこない。

だからこそ目の前の利益より、相手の成果を最大化する提案と実行を重ねていこう!

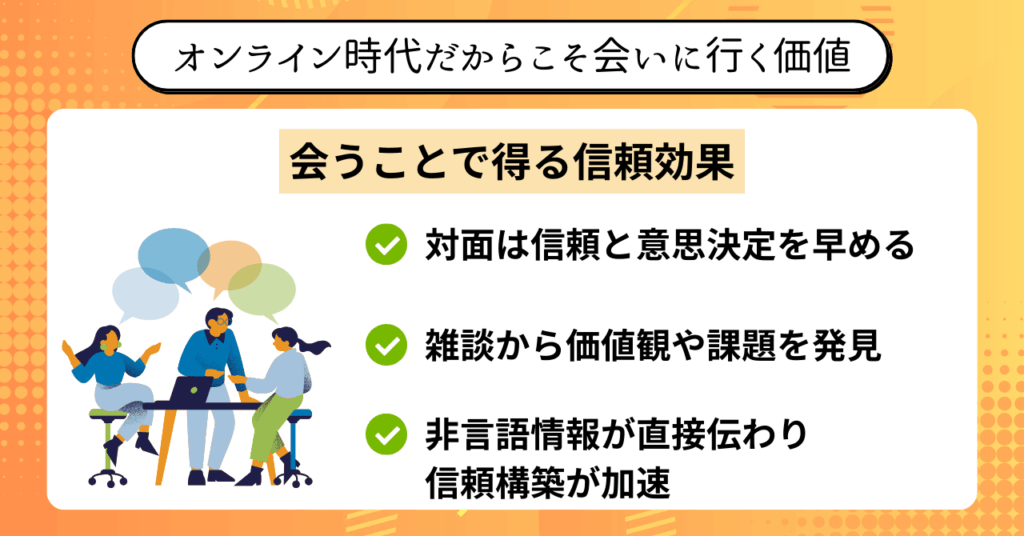

オンライン時代だからこそ会いに行く価値

リモートワークやオンライン完結の仕事が一般化した今、移動せずに案件を受注・納品できる環境が整っています。

だからこそ、あえて直接会いに行くことが、ビジネス上の差別化になります。

対面での一度の信頼形成は、オンラインの往復を何度も重ねる効果に匹敵します。

本章では、オンライン時代における「会うことの価値」と、それが人脈・収入拡大にどうつながるのかを解説します。

人脈が仕事と収入を広げる理由

オンラインで完結する環境が整った今でも、対面の説得力は依然として強力です。

人は対面で会うことで相手の印象を深く記憶し、安心感や信頼感を抱きやすくなります。

これはチャットでは伝わらない表情や声の抑揚、空気感といった非言語情報が重なるからです。

特にフリーランスや動画編集者のように競争が激しい領域では、信頼の差がそのまま紹介率・継続率・単価に跳ね返ります。

実際にオフィスや現場に足を運ぶと、その場でフィードバックを受け取り、ホワイトボードで方針を擦り合わせるなど、意思決定が加速します。

このスピードは、メッセージの往復では再現しにくい価値であり、納品までのリードタイム短縮やミスの未然防止にもつながります。

さらに、対面の場ではオンラインに出回らない〝未公開の案件情報〟や次の施策の相談が自然と共有されやすく、先行受注のチャンスが生まれます。

雑談の流れで別部署や別事業の担当者が紹介され、思わぬ案件に広がることも少なくありません。

こうした偶発的な接点は、会いに行った人にのみ発生するリターンであり、結果として依頼数の増加やリピート率の上昇を押し上げます。

オンラインだけで完結させると、関係が「業務」止まりになりやすいのに対し、対面は「人としてのつながり」に発展しやすく、長期的な協業の土台になります。

移動コストが発生しても、信頼・速度・情報密度という回収可能な価値が上回りやすいのが、会いに行く行動の本質です。

- 対面は信頼感と意思決定の速度を高める

- 未公開情報や紹介が生まれ、先行受注に近づく

- 人としてのつながりが継続率と単価を押し上げる

要するに、会いに行くことは〝信頼と機会の獲得率〟を底上げし、収入の安定と拡大に直結します。

雑談から生まれる新しいビジネスの芽

仕事の場では、つい本題だけを効率よく話そうとしてしまいがちですが、実は何気ない雑談こそが新しいビジネスの種になることが多いのです。軽い世間話や趣味の話から、相手の価値観や興味を知ることができ、それが思わぬ形で案件やコラボに発展するケースがあります。

例えば、クライアントとの雑談で共通の趣味が見つかれば、そこから信頼が深まり、別案件の依頼や知人の紹介につながることもあります。

また、相手が抱えている課題やニーズは、業務の本題以外の会話からポロっと出てくることが多く、それを拾える人はビジネスチャンスを広げやすいのです。

さらに、雑談には相手の本音を引き出す力もあります。

フォーマルな打ち合わせでは話しづらい悩みや構想も、ラフな場では自然と口に出やすくなります。

そこで「それならこういう方法がありますよ」と即座に提案できれば、あなたの存在価値は一気に高まります。

こうした小さな信頼の積み重ねが、将来の大きな案件や長期契約のきっかけとなるのです。

オンラインでは必要最低限のやり取りで終わりがちですが、対面での雑談は偶発的な化学反応を起こしやすく、競合との差別化にも直結します。

会話の端々からヒントを拾い、それを行動に移せる人は、ビジネスの成長スピードも格段に速くなります。

- 雑談から相手の価値観やニーズを発見できる

- 共通点が信頼関係を加速させる

- 偶発的なチャンスが競合との差別化につながる

- ラフな会話から相手の本音や潜在ニーズを引き出せる

雑談は時間の浪費ではなく、将来のビジネスの芽を育てるための投資です。

会いに行くだけで信頼が急上昇する背景

オンラインコミュニケーションが主流となった現代では、対面で会うことの価値がむしろ高まっています。

画面越しでは伝わらない声の抑揚や表情、ちょっとした仕草といった非言語の情報が、一度の面会で相手にしっかり届きます。

こうした情報は、瞬間的に「この人は信頼できる」という直感的な評価につながります。

また、現場に足を運ぶことでオフィスや店舗の雰囲気を直接感じられ、クライアントが抱える課題や優先順位をより具体的に把握できます。

この理解が提案の精度を高め、修正や手戻りの発生を減らします。

結果として、納期短縮や品質向上に直結するのです。

さらに、わざわざ会いに行くという行動そのものが「自分を大切にしてくれている」という心理効果を生みます。

節目の訪問は記憶にも残りやすく、その後の案件拡大や新たな紹介につながるケースも多くあります。

オンラインで完結できる時代だからこそ、このアナログな行動が強力な差別化要因になります。

実際、長期的なパートナーシップを築いているフリーランスの多くは、重要なタイミングで必ず対面の場を設けています。

会うことで得られるのは情報だけではなく、その場で生まれる信頼感や空気感です。

こうした感覚的な要素は、テキストやオンライン会議では再現が難しいものです。

だからこそ、一度の訪問がその後数か月、数年にわたる関係を左右することも珍しくありません。

訪問時には手土産やちょっとした心配りを添えることで、より印象は強く残ります。

会いに行くというシンプルな行動が、提案の通りやすさや成果の質を大きく変えていくのです。

- 非言語情報が直接伝わり、信頼構築が加速する

- 現場把握により提案精度が向上し手戻りが減る

- 節目の訪問が案件拡大や紹介につながる

- 差別化効果で長期的な関係構築が容易になる

オンライン全盛だからこそ、あえて対面で会う行動が他者との差を生み、信頼度を一気に高めます。

オンライン全盛だからこそ、会いに行くことのインパクトは大きいんです。

わざわざ時間を割いてくれた事実だけで、信頼度が一気に高まります!

動画編集で“信頼を勝ち取る発信”を考える方に最適な記事です。

SNSで人間性と成長意欲を発信する価値に加え、オフ会で「学びに行くのではなく価値を与えに行く」意識が信頼構築を加速させる実践的な方法も提示しています。

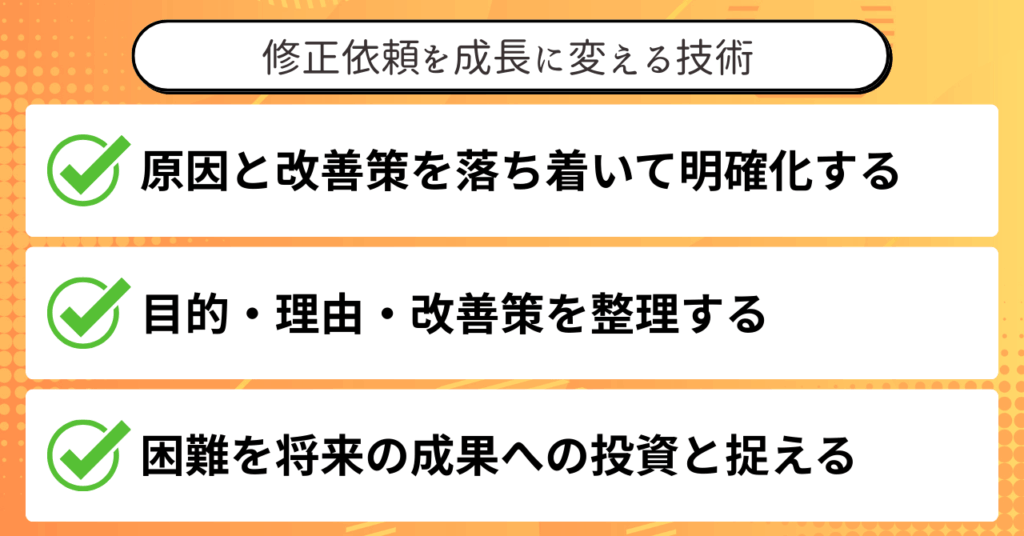

修正やフィードバックを成長エネルギーに変える方法

動画編集者として長く活躍するためには、クライアントやディレクターからの修正依頼やフィードバックを、ただの「ダメ出し」として受け取るのではなく、自分の成長の糧として活用する姿勢が不可欠です。

実際、業界で評価の高い編集者ほど、指摘や修正を前向きに受け止め、自らのスキルを洗練させるための貴重な材料としています。

フィードバックは、自己流では気づけない視点や改善点を外部から提示してくれる貴重な機会です。

これを避けたり拒んだりすると、成長の速度は確実に鈍化します。

逆に、歓迎する姿勢を持てれば、案件の質・量ともに向上し、長期的な信頼関係にもつながります。

本章では、そのための実践的な方法を解説します。

感情を素早く切り替えるための習慣

修正依頼を受けたとき、多くの人は一瞬落ち込んだり、感情的になってしまいます。

これは自然な反応ですが、その感情を長引かせるほど、作業効率も判断力も低下します。

だからこそ重要なのが「感情の切り替え習慣」です。

切り替えの遅さは、単に作業スピードを落とすだけでなく、クライアントとの関係にも影響を及ぼします。

具体的には、短時間で気分転換できる行動を複数用意し、状況に応じて即座に実行できるようにすることが効果的です。

例えば、癒やし動画を数分だけ視聴して感情のピークを流す、一人カラオケで声を出す、軽い運動やストレッチを行うなどが挙げられます。

重要なのは、こうした行動を単発で終わらせず、ルーティン化することです。

習慣化することで、脳は「この行動=気分を切り替えるサイン」と認識し、反応時間を短縮できます。

また、切り替え後は必ず修正内容を客観的に分析し、「なぜこの修正が必要なのか」「次回からどう防ぐか」を明確にします。

こうした分析は、感情が落ち着いた状態で行うからこそ効果的です。

さらに、感情の起伏や切り替えまでの時間を記録しておくと、自分の感情のパターンが可視化され、予防策が立てやすくなります。

これらの取り組みは、単に気持ちを切り替えるだけでなく、フィードバックを成長の糧へと昇華させるための土台となります。

- 短時間でできる気分転換行動を3つ以上用意する

- 感情が落ち着いたら原因と改善策を必ず書き出す

- 習慣化と記録で切り替えスピードを加速させる

感情の切り替えは、長く続けられる編集者でいるための必須スキルです。

ロジカルに考える力が編集スキルを底上げする

修正やフィードバックを受け入れるうえで、感情の切り替えと同じくらい重要なのが「ロジカルに考える力」です。

感情に流されず、指摘された内容の背景や理由を論理的に整理できれば、改善のスピードと質が飛躍的に向上します。

例えば、「このカットを短くしてください」とだけ言われた場合でも、単に秒数を削るのではなく、「テンポ感を良くするため」「視聴者の集中を保つため」など意図を推測し、根拠を持って修正に臨むことが大切です。

これにより、同様の案件に出会ったときにも迅速かつ的確に対応できるようになります。

ロジカル思考を磨くには、日常的に「なぜ?」を繰り返す習慣が有効です。

自分の編集作業やクライアントの指示に対して、「なぜその手法を選んだのか」「なぜその修正が必要なのか」と問いかけ続けることで、判断の根拠を明確にできます。

さらに、修正指示を受けたら必ず「目的」「理由」「改善方法」の3つを紙やメモに書き出しましょう。

視覚化することで、感覚や勘に頼らず、根拠に基づいた判断が可能になります。

また、過去の修正事例をフォルダやノートにまとめ、条件や意図ごとに分類しておくと、似た状況で即座に活用できます。

こうした積み重ねは経験を単なる記憶ではなく、再現性のあるスキルとして定着させます。

- 指摘を受けたら目的・理由・改善方法を整理する

- 日常的に「なぜ?」を繰り返して考える癖をつける

- 似たケースを記録して次回以降の参考にする

論理的に考える力は、編集精度を高めるだけでなく、クライアントとの信頼構築にも直結します。

未来志向で困難を乗り越えるメンタル術

修正やフィードバックの中には、大幅な構成変更や撮り直しといった負担の大きいものもあります。

こうした困難に直面すると、一時的にモチベーションが下がるのは自然なことです。

しかし、そのまま後ろ向きな気持ちに支配されると、対応の質が下がり、長期的な信頼にも影響します。

そこで必要なのが「未来志向」のメンタル術です。

これは、現状の課題を「将来の成果につながる一歩」として捉え、前向きに行動を続けるための考え方です。

未来志向を実践するためには、まず目の前の課題を細分化し、今日できる最小単位の行動に落とし込むことが有効です。

例えば「全編を作り直す」という修正依頼が来た場合でも、「BGMを再選定する」「冒頭30秒を再構成する」など小さなタスクに分ければ、心理的負担は大幅に軽減されます。

また、過去に困難を乗り越えた経験を振り返り、「あの時もやり切れた」と自己効力感を高めることも重要です。

未来志向の編集者は、この自己効力感を糧に、状況が厳しいときほど落ち着いて対応できます。

さらに、困難に直面したときは「この経験を通じて何が学べるか」という質問を自分に投げかける習慣を持ちましょう。

この問いは、マイナスの出来事を成長の材料として再解釈するきっかけになります。

同時に、周囲の仲間や先輩編集者と困難を共有することも、精神的な負担を軽減します。

他者の視点からの助言や励ましは、自分だけでは見えなかった解決策を引き出すことが多いからです。

- 課題を小さな行動単位に分解する

- 過去の成功体験を思い出して自己効力感を高める

- 困難を将来の成果への投資と捉える

未来を見据えて行動する姿勢は、継続的な成長と信頼構築の原動力になります。

困難はただの障害ではありません。次のステージへの踏み台です。

小さくても前に進む一歩を大切にしましょう。

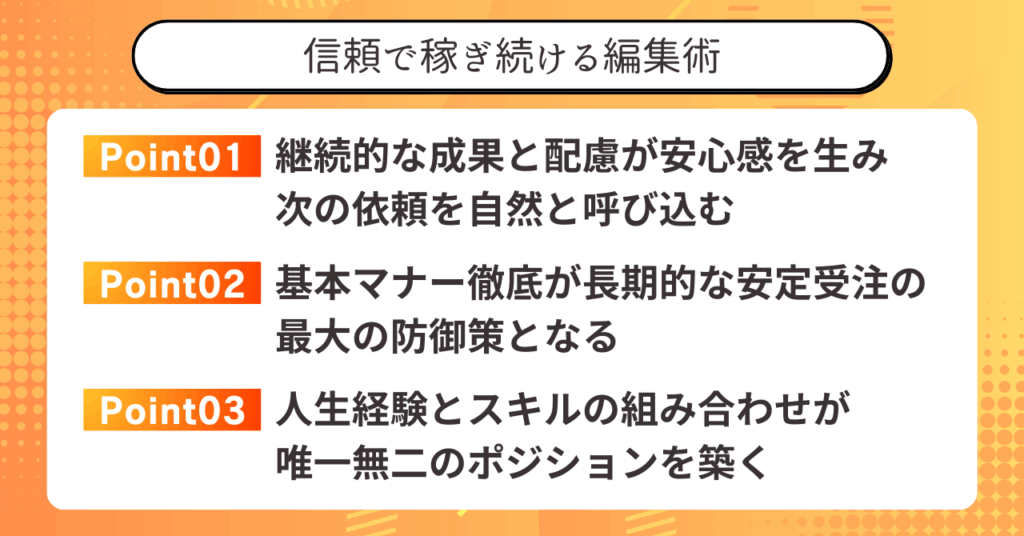

稼ぎ続ける編集者が必ずやっていること

動画編集の世界で一時的に稼ぐことは難しくありませんが、長期的に安定して稼ぎ続けるためには明確な戦略と習慣が必要です。

その戦略の中心にあるのが「信頼」です。

編集スキルや納期遵守はもちろんのこと、クライアントやディレクターから「この人に任せたい」と思ってもらえる人間関係こそが、継続受注と単価アップの基盤になります。

この章では、稼ぎ続ける編集者が日常的に行っている信頼構築の具体的な方法を解説します。

クライアントやディレクターとの強固な信頼関係

稼ぎ続ける編集者の共通点のひとつは、クライアントやディレクターとの間に深い信頼関係を築いていることです。

信頼があれば、単発案件ではなく長期契約につながり、仕事量や報酬も安定します。

そのために必要なのは、まず期待以上の成果を安定して提供し続けることです。

納期を守るのは当然として、余裕があれば提案や改善案をプラスして納品することで「頼れる存在」と認識されます。

例えば、動画内のテロップデザインやBGM選定で複数案を提示すれば、相手は比較検討しやすくなり、信頼度も高まります。

信頼構築には、作業そのものの質だけでなくコミュニケーションの質も大きく影響します。

進捗報告や質問は簡潔かつタイムリーに行い、相手が判断しやすい情報提供を心がけましょう。

また、トラブルや遅延が発生しそうな場合は、早い段階で共有して解決策を提示することが重要です。

誠実な姿勢は短期的には負担になるかもしれませんが、長期的には信頼ポイントとして積み上がります。

加えて、相手が返答しやすいように選択肢を提示する、参考資料を添付するなどの配慮も評価につながります。

さらに、相手の好みや作業のクセ、求めるクオリティの基準を記録・蓄積しておくことも有効です。

毎回ゼロから確認するのではなく、「このクライアントはこういう編集を好む」というデータを持っておくことで、スムーズに作業を進められます。

これはメモ帳や専用のクライアント管理表を作るだけでも効果的です。

この積み重ねが、結果として納期短縮や修正回数の削減にもつながり、相手にとっても自分にとっても負担を減らすことができます。

結果的に「この人にお願いすれば安心」と思われる存在になり、自然と次の仕事の依頼が舞い込みます。

- 期待以上の成果を安定して提供する

- 進捗や課題は簡潔かつ早めに共有する

- クライアントの好みや基準を記録・蓄積する

信頼は一朝一夕で築けませんが、日々の小さな積み重ねがやがて大きな安定収入を生み出します。

マイナス要素を作らないビジネスマナー

稼ぎ続ける編集者は「加点」よりもまず「減点されないこと」を重視します。

どれだけスキルが高くても、社会人としてのマナーが欠けていれば信頼は一瞬で失われます。

たとえば返信が遅い、報告がない、納期直前になって遅延を告げるなどは、相手の立場からすると致命的なマイナスです。

こうしたマイナス要素を徹底的になくすことが、長期的な安定受注の第一歩です。

基本中の基本は、連絡のスピードと内容の明確さです。

メッセージは受信から24時間以内、できれば数時間以内に返すことを心がけましょう。

また、返答は「はい、承知しました」だけでなく、作業の進捗や対応予定を添えることで、相手は安心できます。

納期や仕様の変更が発生した場合も、すぐに報告と代替案の提示を行うことが重要です。

データやファイルの取り扱いもマナーの一部です。

納品ファイルの命名ルールを守る、使用素材のライセンスを確認する、誤字脱字や映像の乱れを事前にチェックするなど、細部への配慮が信頼を積み重ねます。

また、クライアントやディレクターの時間を奪わない工夫も大切です。

打ち合わせでは議題を事前に共有し、必要な資料を揃えてから臨むことで、効率的なコミュニケーションが可能になります。

さらに、SNSやコミュニティでの発言にも注意しましょう。

案件内容やクライアント名を不用意に公開することはもちろん、愚痴や批判的な投稿は将来的な取引の機会を失うリスクがあります。

オンライン上でもオフラインでも、常に「誰が見ても問題ない言動」を意識することが、無用なマイナスを避ける秘訣です。

- 連絡は迅速かつ具体的に行う

- ファイルや素材の扱いに細心の注意を払う

- オンライン・オフライン問わず発言内容に配慮する

小さなマナー違反が信頼を崩すきっかけになります。基本を守ることが最大の防御策です。

副業経験・社会人経験を武器にする戦略

動画編集のスキルだけで勝負する時代は終わりつつあります。

稼ぎ続ける編集者は、自分の持つ副業経験や社会人経験を付加価値として提供しています。

例えば営業経験があれば、クライアントのニーズを引き出すヒアリング力や提案力を活かせます。

接客業の経験があれば、丁寧な言葉遣いや対人対応のスムーズさが強みになります。

こうしたスキルは、単なる動画制作を超えて「一緒に仕事をしたい」と思わせる魅力につながります。

副業経験や社会人経験を活かすには、まず棚卸しを行い、自分が持つ強みを明確にしましょう。

その上で、ポートフォリオや提案書に「動画編集+α」の価値として記載します。

例えば「動画編集+マーケティング知識」や「動画編集+デザインセンス」といった組み合わせは、他の編集者との差別化要因になります。

この差別化が、単価アップや長期契約の大きな武器になります。

また、異業種の経験は動画の企画や構成にも活かせます。

例えば、教育業界の経験があれば教材動画の構成が得意になりますし、飲食業界の経験があれば店舗紹介やレシピ動画の演出に強くなります。

これらは単なるスキルの加算ではなく、特定ジャンルにおける専門性として評価されます。

結果として「この分野の動画はこの人に」という指名依頼が増えるのです。

さらに、副業や社会人経験から得たネットワークも活用しましょう。

過去の同僚や取引先が新しい案件の紹介元になることも少なくありません。

信頼できる人脈は、単発ではなく継続的な案件供給源となり、安定収入を支える柱になります。

- 自身の副業・社会人経験を棚卸しする

- 動画編集+αの価値を提案書やポートフォリオに盛り込む

- 経験を活かせる分野で専門性を高める

編集スキルに加え、自分だけの経験を武器にすることで、他者にはないポジションを築けます。

スキルだけでなく、あなたの人生経験こそが最大の武器です。

経験を活かすことで、唯一無二の編集者になれます。

「外注化」の活用によって時間を創出し、自分はより価値ある高単価業務に集中する真の戦略を紹介。

収益性と効率化を両立したい人におすすめです。

まとめ:稼ぎ続ける編集者が必ずやっていること

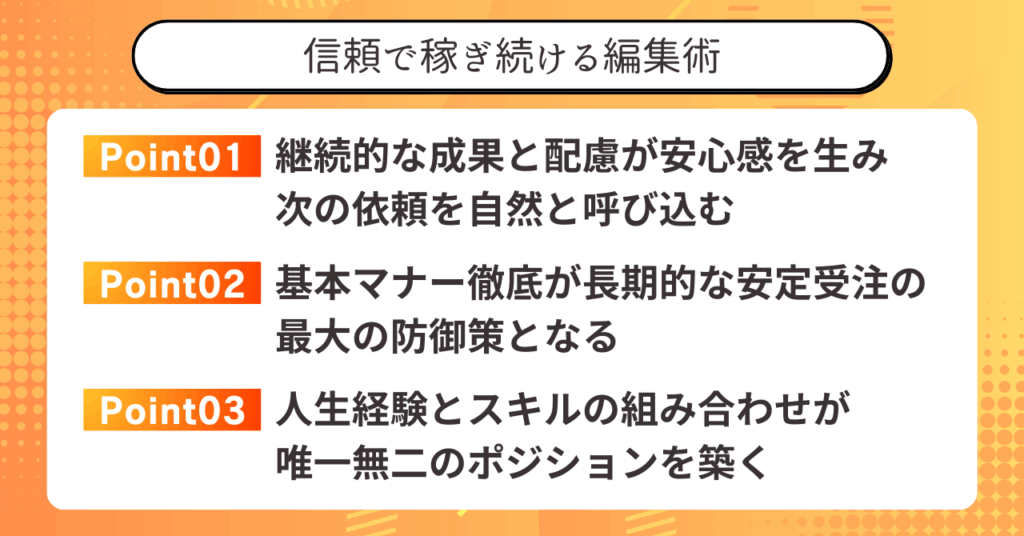

稼ぎ続ける編集者は、技術力だけに頼らず、〝信頼構築〟〝マナー徹底〟〝経験活用〟という3つの柱を軸に活動しています。

まず、クライアントやディレクターとの信頼は、長期的な受注と単価アップの最大の原動力です。

期待以上の成果を安定して提供し、迅速かつ的確なコミュニケーションを心がけることで、その信頼は揺るぎないものとなります。

次に、マイナス要素を作らないビジネスマナーは、継続案件を守る強固な防波堤です。

連絡のスピードと明確さ、細部への配慮、そしてオンライン・オフライン問わず節度ある言動が不可欠です。

さらに、副業や社会人経験は、他の編集者にはない独自性を生み出す大きな武器です。

「動画編集+α」の形で価値提案に組み込み、専門性を活かせる案件で存在感を発揮することで、指名依頼が増えていきます。

この3つの柱を日々の業務に組み込み、小さな改善を積み重ねることが、安定収入と信頼を同時に築く最短ルートです。

今日から意識して行動すれば、編集者としての未来は確実に広がっていきます。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。