Brainメディア運営部です!

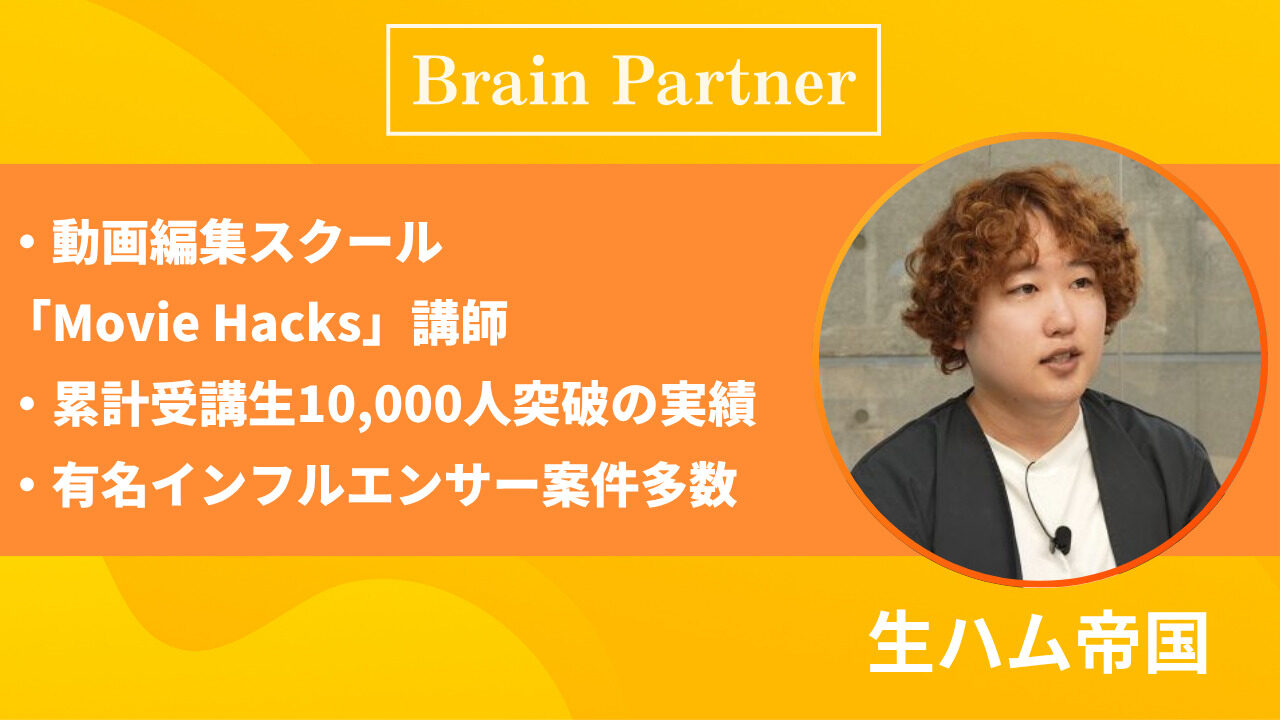

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

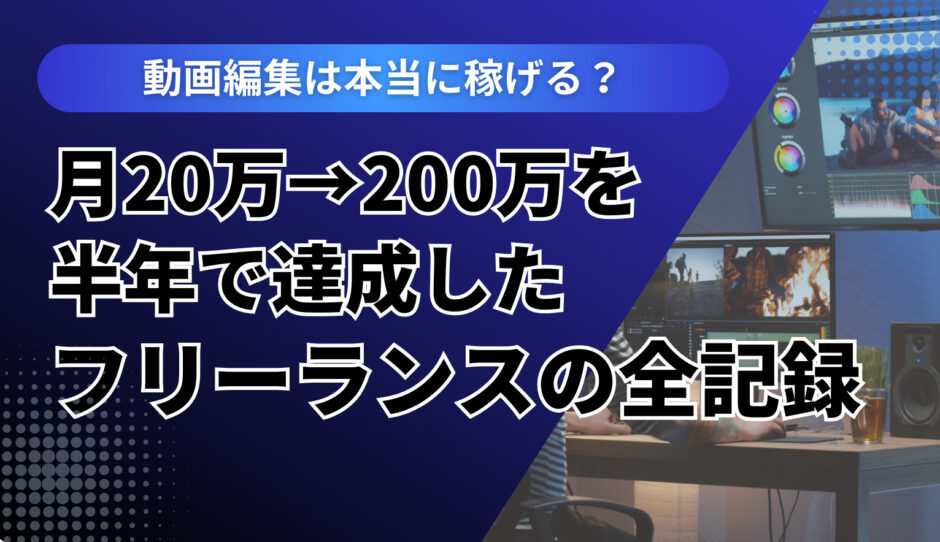

「動画編集で本当に食べていけるのかな?」

そんな不安を抱えている方にとって、〝月20万円〟という数字はひとつの目標かもしれません。

しかし実際に、半年という短い期間で〝月200万円〟まで到達したフリーランス編集者がいます。

特別な才能や運ではなく、再現性のある行動で結果を積み上げたのです。

結論から言えば、成功の鍵は「当たり前を続けること」と「クライアントとの信頼構築」にありました。

なぜなら、単発の案件で終わらせずに、継続的な依頼につなげる仕組みを作れたからです。

例えば、最初の案件を全力で納品し、さらに改善提案を添える。

その小さな積み重ねが「次もお願いしたい」という声につながります。

また、停滞期に陥っても、X(Twitter)での発信を通じて人脈を広げ、案件の幅を取り戻しました。

この復活のプロセスは、誰にでも応用できるシンプルな行動の繰り返しです。

つまり「特別なテクニックを学ぶ前に、まずは当たり前を徹底する」ことこそが、収入を伸ばす最短ルートなのです。

本記事では、あるフリーランス編集者の実体験をもとに、

「どうやって初月20万円を稼ぎ、なぜ停滞期に苦しみ、どのように200万円へと成長したのか」を、ステップごとにわかりやすく解説していきます。

動画編集を副業で始めたい方にも、すでに活動している方にも役立つ内容になっています。

この記事を読むことで、数字の裏側にある本質と、あなたが次に踏み出すべき行動が見えてくるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

半年で月20万から月200万へ!飛躍の裏側

動画編集フリーランスとして独立した人の多くが、まず目標にするのが〝月20万円〟というラインです。

生活費をまかなえる金額だからこそ、多くの人がここを一つの基準としています。

しかし、半年という短い期間で〝月200万円〟に到達した事例は珍しく、再現性があるのか疑問を持つ人も少なくありません。

今回紹介するケースは、特別な運や才能ではなく、シンプルな行動の積み重ねで飛躍を遂げた実例です。

結論から言えば、案件の取り方や姿勢そのものが成果の差を生みました。

単価の低い案件に依存せず、営業先を変え、そして顧客理解を深めることで、収入が大きく伸びたのです。

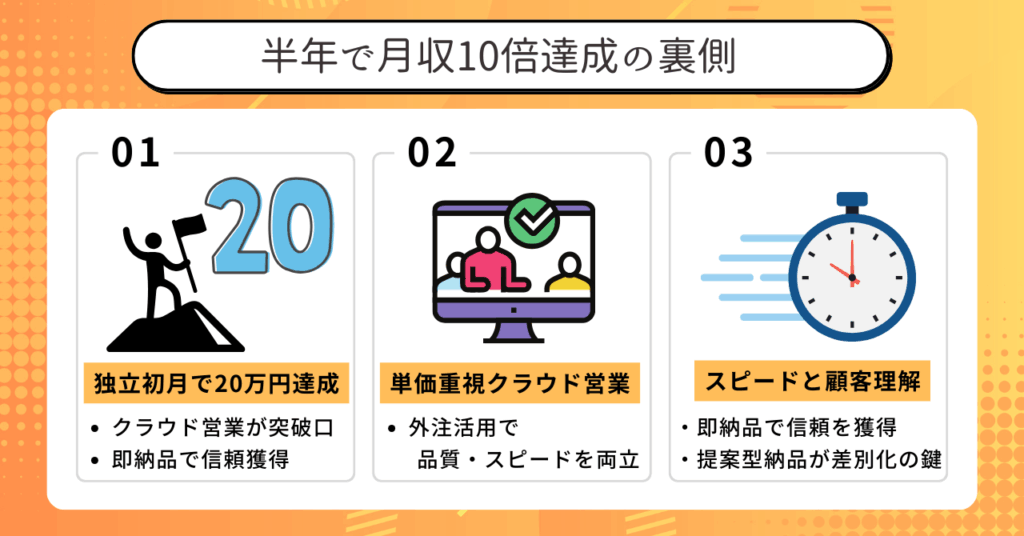

ここでは、独立初月で20万円を稼ぎ、半年後には200万円を達成するまでの具体的なプロセスを解説します。

再現性の高い行動ばかりなので、これから動画編集で成果を出したい人には大きなヒントになるでしょう。

まずは〝独立初月で月20万円を稼いだ戦略〟から見ていきます。

独立初月で20万円を稼いだリアルな戦略

独立した初月から20万円を稼ぎ出した背景には、偶然ではなく、準備と行動の積み重ねがありました。

会社員時代に副業で動画編集を始めたわけではなく、あえて退職後にゼロから挑戦したのが特徴です。

当時、貯金はわずか2万円。

多くの人なら不安で身動きが取れなくなる状況ですが、そこでクラウドソーシングへの営業を徹底的に行ったことが突破口となりました。

最初はクラウドワークスで営業を開始しましたが、単価が極端に低い案件ばかり。

「これは違う」と判断して、すぐにランサーズへと戦場を変えた決断が大きなターニングポイントでした。

ランサーズでは、会社名や事業内容が明示されている信頼度の高い案件が多く、単価も1本1万円以上の仕事が増えていました。

ここで「より良い環境を選ぶこと」の重要性を学んだのです。

営業では、単にスキルを並べるのではなく、過去の経験や背景を具体的にアピール。

「大学時代から編集経験がある」「企業案件を想定した提案ができる」など、信頼につながる情報を積極的に提示しました。

初めて受注できたのは、美容クリニックの案件でした。

ここで重要だったのは、テスト案件を即日で納品し、相手を驚かせたことです。

通常なら数日かかる作業を、昼に受けて夜には仕上げる。

このスピード感が「この人に任せたい」という評価につながり、継続的な案件につながりました。

さらに、クライアントの過去動画やSNSを徹底的にリサーチし、改善点を提案。

「現状を踏まえたうえで、こう変えると良い」と具体的に示すことで、ただの編集者ではなく〝パートナー〟として認識されました。

結果として、初月から20万円を達成。

大きな特別スキルではなく、スピード・顧客理解・提案力という基本を徹底したからこそ得られた成果です。

ここまでの内容を整理すると、次のポイントが見えてきます。

- 低単価案件にとどまらず、営業先を変える決断を下した

- 提案内容に過去の経験や具体性を盛り込み、信頼を得た

- スピード納品と改善提案で「また頼みたい」と思わせた

つまり、独立初月で20万円を稼ぐために必要なのは、基本を徹底することなのです。

クラウドソーシングで選んだ案件と営業術

フリーランスとしての最初の壁は「どこで案件を獲得するか」でした。

クラウドソーシングは多くの初心者が利用しますが、そこには大きな落とし穴があります。

クラウドワークスで営業を始めた当初、目に入る案件は1本3,000円前後。

なかにはショート動画編集で1本800円といった、ほぼ時給換算にもならない案件もありました。

「とりあえず仕事を受ければいい」という考え方では、すぐに限界が来ます。

だからこそ、彼は早い段階で「単価が低い環境からは抜け出すべきだ」と気づき、営業先をランサーズへと移しました。

ランサーズでは、案件を出す企業の情報が明確で、株式会社名や担当者名が確認できる場合が多い。

この「安心感」と「透明性」が、単価の高さにもつながっていたのです。

重要なのは、単価が高いプラットフォームを選ぶことだけではありません。

営業文の書き方にも工夫を凝らしました。

彼は自分のプロフィールに「大学時代から編集を続けてきた経験」や「過去に有料案件をこなした実績」を具体的に記載。

スキルだけでなく「信頼できる人物」であることをアピールしました。

さらに、ただ応募するのではなく、提案文に「クライアントに寄り添う姿勢」を盛り込みました。

「私はこういう経験があるので、御社の動画のテイストにも合わせられるはずです」といった一言が、信頼を得る大きなポイントとなったのです。

案件を勝ち取った後は、単に納品するだけではなく、クライアントの過去動画やSNSを徹底的に分析。

そのうえで「ここをこう改善すれば、より高級感が出ます」といった具体的な提案をセットで納品しました。

このアプローチは、単発で終わるはずの案件を継続契約に変える決定打となりました。

クライアントからは「提案が的確で助かる」という声が寄せられ、信頼関係が一気に強まりました。

また、早い段階で外注を取り入れたのも特徴です。

自分ひとりで全てを抱えるのではなく、カットやテロップといった時間のかかる部分を外注化。

その分、自身はディレクションと提案に集中しました。

これにより、スピードと品質を両立できる体制が整い、結果的に案件単価を引き上げることに成功しました。

営業は「受ける数」よりも「どう継続につなげるか」を意識することが重要だと実感したのです。

ここまでの内容を整理すると、営業で成果を出すための要点は次の通りです。

- 低単価の環境にとどまらず、単価が高い市場に移る

- 営業文に具体的な経験・信頼性・姿勢を盛り込む

- 納品時に改善提案を添えて「パートナー」として認識される

- 外注を活用し、スピードと品質を両立させる

つまり、クラウドソーシングを使いこなすには「安い仕事をこなす場」ではなく、「信頼を勝ち取る場」として捉える発想が必要なのです。

信頼を掴んだスピード納品と顧客理解

フリーランスにとって、最初の案件をどうこなすかはその後のキャリアを大きく左右します。

特に重要なのが、スピードと顧客理解です。

彼が初めて受注した美容クリニックの案件では、テスト依頼を昼に受け取り、その日の夜には納品しました。

わずか数時間での納品は、クライアントに強烈なインパクトを与え、「この人は信頼できる」と思わせるきっかけになったのです。

多くの初心者が「時間をかけて丁寧に仕上げよう」と考える一方で、彼は「スピードこそ最大の差別化」だと理解していました。

もちろん雑に仕上げるのではなく、一定のクオリティを維持したうえで迅速に対応したのです。

さらに、納品前にはクライアントのYouTubeチャンネルや過去の動画を徹底的に分析。

「このテイストなら高級感が出せる」「企業感を強調した方が良い」といった改善提案を同時に提示しました。

つまり、単なる作業者ではなく、クライアントのビジネスを理解するパートナーとして振る舞ったのです。

この姿勢が「継続依頼」へとつながりました。

2本目の案件では、従来の編集テイストに加え、自分が提案する改良版の2種類を納品しました。

その結果、クライアントは「新しい方がいい」と評価し、正式に継続契約を結ぶことになったのです。

また、この段階で彼は「外注」という手段を取り入れました。

3本目からは、カットやテロップといった時間がかかる部分を他の編集者に依頼。

自分は全体のディレクションと提案に集中し、さらにスピード感を高めました。

この仕組みによって、1週間で4本以上の納品を実現。

「案件を増やしても品質を落とさない体制」が整い、信頼が一気に高まったのです。

クライアントからの信頼を得る最大の要因は、納品の速さと同時に「顧客の課題を理解する力」にありました。

ただ動画を仕上げるのではなく、「どうすればクライアントのブランド価値が上がるか」を考えて動いたのです。

スピードと提案力の両立は、他の競合との差別化を生みました。

特にクラウドソーシングでは、単に「納期通りに仕上げる人」は多くても、「プラスαの提案をできる人」はごく少数です。

結果として、初月から安定的な20万円を稼ぎ、その後の基盤を築くことができました。

スピード納品と顧客理解は、フリーランスが最初に磨くべき最強の武器だといえるでしょう。

ここまでの内容を整理すると、次のポイントが浮かび上がります。

- スピード感ある納品は「信頼できる人材」という印象を与える

- クライアントの過去動画やSNSを分析し、改善提案を添える

- 外注を活用し、案件数が増えても品質を落とさない体制を作る

- 「ただの作業者」ではなく「ビジネスパートナー」として認識される

つまり、フリーランスとして長期的に稼ぐためには、作業スキル以上に「スピード」と「顧客理解」を徹底することが欠かせないのです。

最初の案件で全力を見せれば、その後のキャリアが一気に変わります!

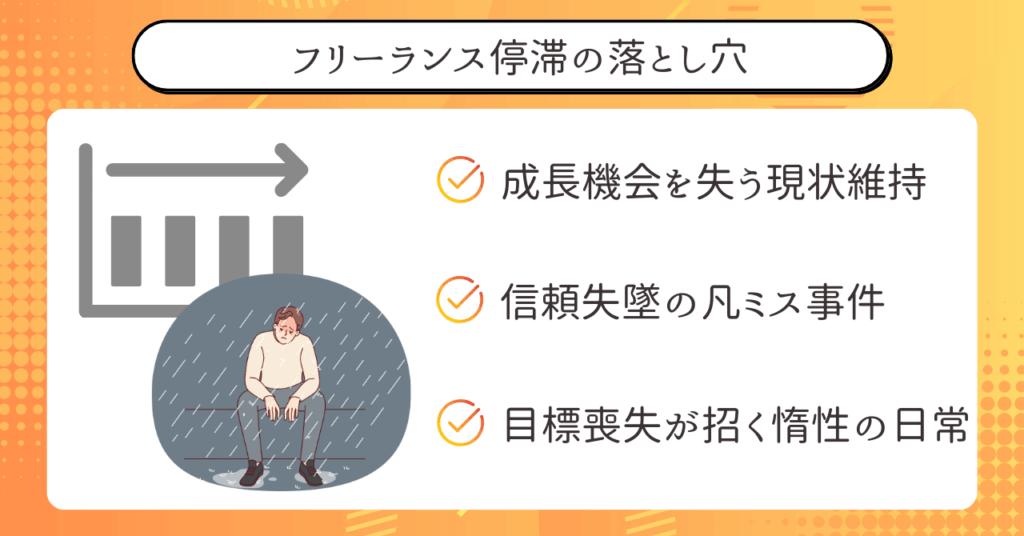

フリーランスが陥る停滞の罠

順調な立ち上がりのあと、彼のもとにやって来たのは、〝現状維持〟という見えにくい落とし穴でした。

売上が月20万円で安定し、家賃や食費が賄える環境では、危機感は静かに薄れていきます。

目に見える不調がないほど、内側の劣化は気づかれにくいのが厄介な点です。

ここでは、安定を選んだ結果として失われた〝成長の機会〟を具体的に見ていきます。

明日からの行動を変えるために、兆候と対処のヒントを先に掴んでおきましょう。

「現状維持」で失った成長の機会

彼の当時の生活拠点は神戸で、家賃はおよそ5万円、食費はおよそ10万円でした。

この固定費の低さが、月20万円前後での生活を〝十分〟に感じさせ、営業を止める判断を後押ししました。

結果として、新規開拓は先送りになり、既存案件の消化だけに比重が寄っていきます。

クライアントは企業中心で、やり取りは業務連絡に近い最低限に留まりました。

この時点で提案の頻度が落ち、学習と仮説検証のサイクルが細くなります。

外部コミュニティと距離が生まれると、最新事例や成功者の基準を浴びる機会が減ります。

比較対象を失うことで、自分の基準が〝内側〟だけで閉じ、品質の線引きが下がっていきました。

同じ作業を短時間でこなせるようになると、確認や深掘りの工程から削られます。

効率化の副作用で、思考の手数が減ることに気づきにくいのです。

営業を止めるという選択は、将来の紹介や連鎖受注の芽を断つことでもあります。

案件が来たときだけ稼働を増やす波形は、実力の底上げではなく疲労の増減を生むだけでした。

〝現状維持〟に見える期間こそ、市場では相対的な後退が進むと理解すべきでした。

本来は、余裕の生まれた時間を学習や検証、出会いに再投資することが必要です。

たとえば週次の提案数や交流数を決め、習慣として固定しておけば流れは切れません。

基準を外に置く仕組みがないまま、〝できているつもり〟の時間だけが伸びていきました。

こうして失われたのは売上の天井ではなく、信頼と学習速度という見えない資産だったのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 低コストで暮らせる安心感は、営業と学習の手を緩める誘因になる

- 外部接点の減少は基準の内向化を招き、品質線が下がる

- 現状維持に見える期間こそ、市場では相対的後退が進む

安定の裏で失っている資産に目を向ければ、次の一手は自然に決まるはずです。

170万円を失った誤字脱字事件の教訓

動画編集者としてのキャリアを積む中で、避けて通れないのが〝凡ミスによる損失〟です。

特に誤字脱字は、一見小さな失敗に思えても、大きな損害につながることがあります。

今回、ご紹介しているフリーランス編集者は、納品スピードを優先しすぎた結果、誤字脱字を多発させ、最終的に170万円の案件を失ってしまいました。

これは単なる技術的な問題ではなく、〝姿勢〟と〝心構え〟の問題でもあります。

「これでいいや」という気持ちが積み重なった結果、信頼を一気に失う事態に発展したのです。

彼は最初は1時間以上かけて丁寧に作業していたのに、慣れてくると30分ほどで終えるようになり、確認作業もおろそかになっていきました。

人は作業に慣れると効率を求めますが、その裏で質が下がることも多いのです。

そしてその質の低下こそが、大きな損失の原因になり得ます。

実際、クライアントは「速さ」よりも「安心感」を求めており、編集者の小さな気の緩みを敏感に察知します。

そのため、誤字脱字が続けば「もう任せられない」と判断されるのは当然です。

一度失った信頼を取り戻すのは極めて難しいものです。

この失敗から得られる教訓は明確です。

〝仕事の質を一定以上に保ち続ける努力〟が不可欠だということです。

どれほど技術があっても、確認を怠れば成果は台無しになります。

「完成したら必ず見直す」という習慣を徹底することは、プロにとって最低限の責任と言えます。

また、誤字脱字を防ぐ仕組みを整えることも大切です。

例えば、納品前に第三者のチェックを入れる、校正ツールを活用するなどです。

シンプルなルールを自分に課すことで、再発のリスクを大きく下げられます。

これは単なる対策ではなく、自分の信用を守るための投資です。

さらに、このエピソードが示すのは「停滞の危うさ」です。

成長が止まった状態では、モチベーションも下がり、確認の精度が落ちやすくなります。

「現状維持で十分」という気持ちは、実は衰退の始まりなのです。

そのため、誤字脱字の損失は単なる作業ミスではなく、姿勢全体の問題を映し出していると捉えるべきです。

ここまでの内容を整理すると次の通りです。

- 小さな誤字脱字も、信頼を失う大きな損失につながる

- スピード優先が質の低下を招き、案件喪失の原因になる

- 「完成後の確認」と「仕組みづくり」が再発防止の鍵

- 停滞した姿勢は衰退を生み、凡ミスを増やす要因になる

この教訓は、日々の心構えと習慣がいかに重要かを示しています。

目標を見失った時に訪れる危険な日常

フリーランスとして活動を続ける中で、最も危険なのは〝目標を見失う〟瞬間です。

明確な到達点がないと、日常は次第に「やるか、やらないか」ではなく「気が乗るかどうか」で決まってしまいます。

この状態では、営業も提案も後回しになり、受け身の姿勢が習慣化します。

結果として、能力は横ばいのまま、収入は波打ちながら低迷していきます。

さらに孤立も進みます。

コミュニティから距離を置くことで、情報や刺激を受け取る機会が減り、成長のスピードが鈍化していきます。

クライアントとの関係性も、単なる「作業のやりとり」に縮小し、提案や改善の余地が失われてしまいます。

これらの兆候を放置すると、知らず知らずのうちに「凡ミスの多発」や「質の低下」へとつながっていきます。

対策はシンプルです。

数値目標と行動目標を併置し、定期的に外部の視点を取り入れることです。

例えば「今月は売上100万円」といった数値目標に加え、「週5件の提案」「月2回の交流会参加」といった行動指標を設定するのが有効です。

また、営業や学習の時間をスケジュールに固定化し、外部からのフィードバックを受ける仕組みを作ることで、惰性を断ち切れます。

やる気は行動の後に生まれるものであり、先に動ける仕組みを整えることが停滞から抜け出す唯一の方法です。

ここまでをまとめると、次の3点が重要になります。

- 目標を失うと、意思決定が「快・不快」基準に陥る

- 孤立は成長速度を鈍化させ、クライアントとの関係性を縮小させる

- 数値目標×行動目標+外部フィードバックで流れを立て直す

フリーランスにとって、目標はただの数字ではなく、日常を律する〝羅針盤〟なのです。

目標がないまま動くと、気づけば惰性に流されてしまいます!

だからこそ「数値」と「行動」をセットで決めるのが大事!

単発案件で終わらず、継続受注につなげる秘訣を解説。技術よりも大切な姿勢や信頼構築の方法を具体的に紹介しており、安定収入を築きたいフリーランス必読の記事です。

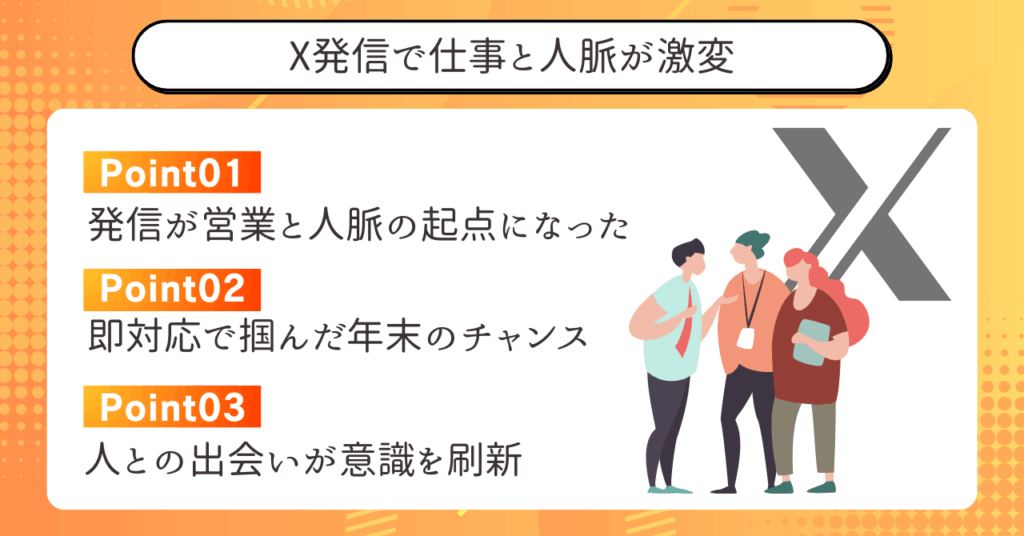

X発信で広がった仕事と人脈

停滞を抜け出すきっかけとなったのは、X(旧Twitter)での本格的な発信でした。

情報を届けるだけでなく、人とのつながりを増やす行動が、想像以上に仕事の幅を広げていきました。

発信は「案件獲得の入口」であると同時に、「モチベーションを支える土台」にもなったのです。

ここでは、実際にどのように発信が案件につながり、人脈を生み出したのかを見ていきましょう。

発信が案件獲得につながった理由

Xの発信を始めた当初は、日常的なつぶやきや簡単な報告が中心でした。

しかし「動画編集者としての実績」や「日々の学び」を積極的に共有し始めたことで、状況が変わります。

発信を見た人から「この人に任せたい」と思われるようになり、声がかかる機会が増えました。

特に大きかったのは「実績を公開し、他者に役立つ情報を発信したこと」です。

クライアントはスキルだけでなく、「信頼できる人物かどうか」を重要視します。

その点、SNS発信は「人となり」を伝える最適な手段となりました。

また、発信内容に一貫性を持たせたことで「この分野に強い編集者」という印象を与えることができました。

結果的に、単なる作業依頼ではなく「パートナーとして長く付き合いたい」という相談が増えたのです。

これは営業に出向かずとも仕事が舞い込む仕組みであり、安定的な案件獲得の源泉になりました。

さらに、発信を通じて同業者やクリエイター仲間と交流できたことも大きな財産です。

「情報交換」や「コラボの機会」が生まれ、仕事の幅が自然と広がっていきました。

特にオフラインイベントやオフ会で直接会ったことは、SNSの信頼をさらに強固にする契機になりました。

単に案件が増えただけではなく、コミュニティの一員として刺激を受け続けられる環境が整ったのです。

ここまでのポイントを整理すると次のようになります。

- 実績や学びをSNSで公開することで信頼性を示せる

- 発信の一貫性が専門性の印象を強め、案件につながる

- 交流を通じて仲間やクライアント候補との接点が増える

SNS発信は「営業の代替手段」であり「人脈形成の起点」になることがわかります。

年末年始にチャンスを掴んだ瞬間

本格的にX発信を始めてから間もない頃、彼に思いがけないチャンスが訪れました。

それは、多くの人が休暇に入っていた年末年始です。

世の中がゆったりとした時間を過ごす一方で、Xのタイムラインには「緊急で対応できる編集者募集」の投稿が流れてきました。

「今すぐ対応できます」と即答したことで、他の誰よりも早く案件を獲得できたのです。

通常であれば見逃してしまうようなタイミングですが、この瞬間に反応できたことが、大きな転機となりました。

依頼主は納期に追われており、対応できる人を切実に探していました。

そこに現れたのが「即レスで動けるフリーランス」だったわけです。

この一件をきっかけに「頼れる存在」という評価を得て、継続案件へと発展していきました。

クライアントにとって、編集スキルの高さはもちろん重要ですが、「緊急時に動ける信頼感」こそ代えがたい価値なのです。

結果として、この案件は単なる単発では終わらず、数十万円規模の継続的な依頼につながりました。

このエピソードは、フリーランスにとって「タイミングの重要性」を物語っています。

実力を磨くことは大前提ですが、需要が発生する瞬間を逃さない行動力が成功を大きく左右するのです。

年末年始や深夜といった「誰も動いていない時間」にこそ、思わぬチャンスが眠っています。

そこで動ける準備をしておくことが、差別化のひとつになります。

このエピソードから学べることを整理すると次の通りです。

- 年末年始など、多くの人が休む時間はチャンスが隠れている

- 即レス・即対応は、信頼を得るための強力な武器になる

- 一度の迅速対応が、継続案件や大きな取引につながる

フリーランスに必要なのは、技術と同じくらい「動ける瞬発力」だといえるでしょう。

人との出会いがモチベーションを変えた

Xでの発信を続けるうちに、同じ志を持つ仲間や先輩フリーランスとの出会いが増えていきました。

オンライン上のやり取りから、オフラインの交流会やオフ会に参加する機会も生まれ、そこで得られた刺激は大きな転機となりました。

「自分より先を行く人の存在」が、停滞していた意識を大きく揺さぶったのです。

孤独なフリーランスの世界では、比較対象が自分自身しかなくなりがちです。

しかし、同じ環境で努力している仲間や、圧倒的な成果を出している先輩と出会うことで、自分の立ち位置を客観的に把握できました。

「まだまだできることがある」「挑戦しなければ置いていかれる」という感覚が強まり、再び行動量を増やすモチベーションにつながったのです。

また、仲間からのフィードバックやクライアント以外との会話は、自分では気づけなかった課題を浮き彫りにしてくれます。

「人との関わり」が、そのまま学習と改善のスピードを押し上げると言っても過言ではありません。

実際、出会いを通じて案件を紹介されたり、新しいスキルの必要性を感じて学び直す機会も生まれました。

こうして交流が広がるごとに、仕事の幅だけでなく、自分自身の基準や目標も引き上げられていったのです。

孤独で停滞していた頃には想像できなかったほど、日々の仕事が楽しく感じられるようになりました。

この章のポイントをまとめると次の通りです。

- 人との出会いは、自分の基準を客観的に見直すきっかけになる

- 仲間や先輩からの刺激が、行動量を増やすモチベーションになる

- 交流を通じて新しい案件や学習の機会が生まれる

フリーランスに必要なのは「孤独に耐える力」ではなく、「人から刺激をもらう力」なのです。

一人で頑張るのも大事だけど、仲間や先輩から受ける刺激は別格です!

人との出会いが行動のエンジンになるんですよ!

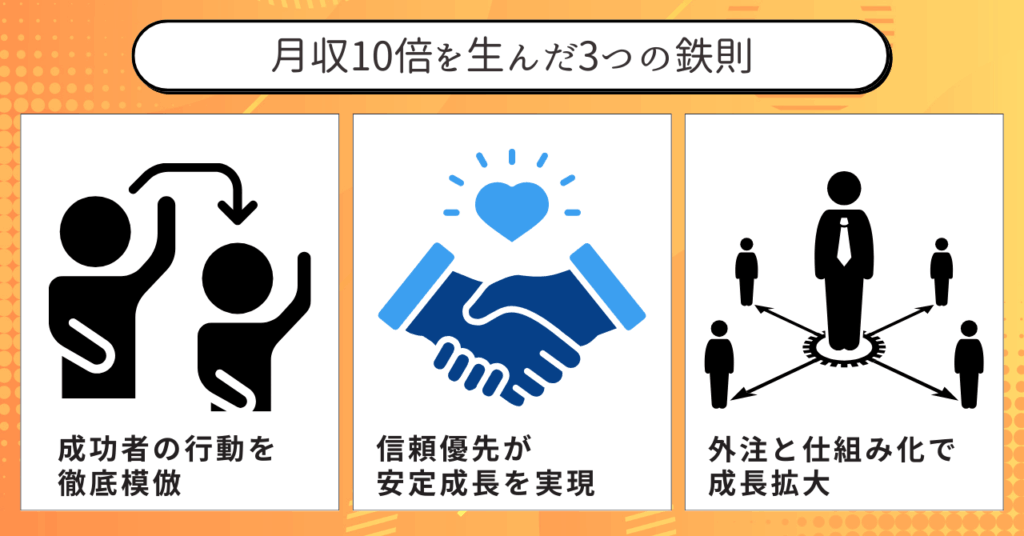

爆速成長を実現する3つの鉄則

今回、ご紹介したフリーランス編集者が、月20万円から200万円へと急成長した背景には、偶然ではなく明確な原則がありました。

それは特別な才能や一度きりの幸運ではなく、誰でも実践できるシンプルな考え方です。

「真似る」「信頼を積む」「仕組みを作る」という3つの鉄則を徹底したことが、飛躍を可能にしました。

ここからは、それぞれの鉄則を具体的に解説していきます。

ロールモデルを徹底的に真似る

停滞から抜け出す最初の一歩は、〝独学で進む〟ことをやめる決断でした。

自分で考え、自己流で動き続けても、方向性を誤れば成長速度は鈍化します。

そこで取り入れたのが「ロールモデルを徹底的に真似る」という戦略です。

既に成果を出している人の思考法・行動パターンを模倣することで、迷いなく前に進めるようになったのです。

たとえば、案件への取り組み方や日々の優先順位の決め方、クライアントとの向き合い方などをそのまま再現しました。

「成功者の地図を借りる」ことは、最短で成果にたどり着く手段と言えます。

もちろん、完全に同じ環境や条件を持つことはできません。

しかし「真似ようとする姿勢」そのものが、独学の限界を突破する突破口になります。

また、模倣を続ける中で、自分に合ったやり方や強みが少しずつ浮かび上がってきます。

単なるコピーで終わらず、やがて独自のスタイルへと昇華させられるのです。

この鉄則の本質は、「正しい方向へ進むために、先人の知恵を借りる」ことにあります。

無駄な試行錯誤を減らし、成長のスピードを最大化する近道なのです。

ここまでのポイントを整理すると次の通りです。

- 自己流は停滞を招き、正しい方向を見失いやすい

- 成果を出している人の行動を真似ることで迷いなく進める

- 模倣を続けることで、やがて独自のスタイルに発展する

「誰を真似るか」を決めた瞬間に、成長の加速度は変わるのです。

利益より信頼を優先する姿勢

急成長を支えた二つ目の鉄則は、「短期的な利益よりも信頼を優先する姿勢」です。

フリーランスは、案件単価を上げることで一時的に収入を増やすことが可能です。

しかし、早い段階で強引な値上げをすれば、クライアントの信頼を損なうリスクがあります。

重要なのは「安定して長く続く関係を築くこと」でした。

具体的には、既存のクライアントに対して無理に単価交渉をせず、むしろ「この金額でしっかり対応します」という姿勢を示すことです。

こうした誠実さが評価され、結果的に依頼量の増加や新規クライアントの紹介へとつながっていきました。

また、クライアントの期待を上回る提案やサポートを積極的に行い、「この人に頼めば安心」というポジションを確立しました。

さらに、できないことを安易に引き受けず、あくまで「編集者」としての役割に徹したことも信頼の一因です。

例えば「運用代行をお願いしたい」と依頼された時にも、安易に受けず、知見の範囲でアドバイスするにとどめました。

結果的に、専門外に手を広げるリスクを避け、編集者としての価値を高め続けられたのです。

「目先の利益」より「長期の信頼」を優先したことが、安定と成長を両立させた要因でした。

ここでの学びを整理すると次の通りです。

- 単価交渉よりも、信頼関係を優先して長期契約を目指す

- 期待を上回る提案やサポートで「安心感」を提供する

- 専門外に安易に手を広げず、本業に集中することで評価を高める

信頼を積み重ねる姿勢は、短期的な収入以上に持続的な成長を生む最大の武器なのです。

外注とチーム化で拡大する仕組み

三つ目の鉄則は、「外注とチーム化によって案件数を拡大する仕組みを作ること」でした。

一人で抱えられる案件量には限界があります。

フリーランスとして成長するためには、自分だけでなく他の人の力を活用する必要がありました。

最初はカットやテロップといった時間のかかる作業を部分的に外注し、自分はクオリティチェックや提案に集中する形を取りました。

その結果、対応できる案件数が増えただけでなく、「ディレクターとしての役割」を担えるようになったのです。

もちろん外注化にはリスクもあります。

納期の遅延や品質の低下は、クライアントからの信頼を損なう可能性があるからです。

そこで重要になるのがマニュアル化と丁寧なフィードバックでした。

自分のやり方を言語化し、具体的に指示できるように整備することで、外注先との品質差を最小限に抑えました。

さらに、トラブルが起きた際には「原因と改善策」をクライアントに誠実に共有し、安心してもらうことを徹底しました。

この姿勢が逆に信頼を高め、案件数の増加につながったのです。

また、チーム化によって自分に余白が生まれ、その時間を営業や人脈づくりに充てられるようになりました。

結果として、新規クライアントの獲得や既存案件の拡大にもつながり、売上の上昇カーブを加速させられました。

「自分が手を離す勇気」こそが、フリーランスからビジネスへと進化する鍵なのです。

この鉄則の要点をまとめると以下の通りです。

- 部分的な外注から始め、案件対応のキャパシティを拡大する

- マニュアル化とフィードバックで品質を安定させる

- チーム化で生まれた余白を営業や提案に再投資する

一人の限界を超えるためには、「外注と仕組み化」という視点が不可欠です。

外注は怖いけど、仕組みにすれば武器になる。

一人で抱える限界を超えたとき、成長スピードは一気に跳ね上がります!

編集“だけ”から脱却して案件全体を動かすディレクションを習得。

外注・チーム案件で効く要件整理や進行設計の勘所が分かり、仕組み化で成長速度を一段引き上げられます。

編集者が成果を出すための武器

動画編集者として案件を増やすだけでは、持続的な成長は望めません。

大切なのは、「成果を出し続ける仕組み」を備えることです。

そのための武器となるのが、チームを束ねる力、信頼を築くコミュニケーション力、そしてクライアントと共に成果を追求する発想です。

ここからは、それぞれを具体的に解説していきます。

質を保ちながらチームを動かす方法

外注やチーム化を進めると、多くの編集者が直面するのが「質の低下」問題です。

クライアントに提供する成果物のレベルが下がれば、信頼を一瞬で失ってしまいます。

そこで必要になるのが、「マニュアル化とフィードバックの徹底」です。

自分の編集手順を細かく言語化し、動画やドキュメントとして共有することで、チーム全体の基準をそろえることができます。

さらに、最初の数本は必ずフィードバックを行い、基準を体得させることが重要です。

このプロセスを怠れば、メンバー間の仕上がりに大きな差が生まれ、結果的にディレクターが疲弊することになります。

また、案件を丸投げするのではなく、「要所で確認を入れる仕組み」を作ることも大切です。

これにより、万一のトラブルでもリカバリーが可能になります。

さらに、万が一エラーが起きた際には「原因」と「改善策」をクライアントへ正直に伝えることで、逆に信頼を高められるケースもあります。

つまり、チーム化の成功は「準備」と「仕組み」で決まるのです。

そしてもう一つ大事なのは、「誰をチームに迎えるか」という選択です。

スキルの高さだけでなく、納期を守る姿勢やコミュニケーションの丁寧さなど、人間性の部分が案件の安定に直結します。

単発案件でのテストを通じて相性を確かめたり、小さな依頼から少しずつ責任を増やしていく仕組みを取れば、リスクを抑えながら信頼できる仲間を見つけることができます。

また、チームメンバーに対しても「ただ仕事を依頼する」のではなく、「一緒に成長していく仲間」として接する意識を持つと、主体性を引き出せるようになります。

結果的に、自分が指示しなくてもメンバーが積極的に改善提案をしてくれるチームへと進化していきます。

このように、チームを動かす力とは単なる管理ではなく、「信頼と成長を共有できる環境を設計すること」にあるのです。

まとめると、次のポイントが重要です。

- マニュアル化で作業基準を統一する

- 初期段階で徹底したフィードバックを行う

- 要所での確認フローを設け、エラーを最小化する

- 人間性や相性も考慮し、信頼できるメンバーを選ぶ

質を守りつつチームを動かせる編集者が、案件拡大の中心人物になれるのです。

信頼を生むコミュニケーション力

編集スキルがどれだけ高くても、クライアントとの信頼関係が築けなければ継続依頼にはつながりません。

実際に案件が長期化するかどうかを左右するのは、納品物のクオリティだけではなく、日々のやり取りの姿勢です。

たとえば、指示の意図を正確に理解するために「この部分はこう解釈しましたが大丈夫ですか?」と確認を入れること。

この一言があるかどうかで、すれ違いや修正のリスクは大きく変わります。

「報・連・相」を丁寧に行い、背景を共有する姿勢は、安心感を生む最もシンプルな方法です。

また、ただ受け身になるのではなく、「こうした方が良いのでは?」という提案を添えることで、単なる作業者ではなくパートナーとしての立場を確立できます。

さらに、チャットでの対応スピードや言葉遣いも信頼に直結します。

即レスや丁寧な言葉は「この人に任せれば大丈夫」という印象を与えます。

小さな積み重ねですが、それが最終的に案件の安定や紹介につながっていくのです。

特に重要なのは、問題が起きた時の対応です。

「申し訳ありません」で終わらせるのではなく、「なぜ起きたのか」「今後どう防ぐのか」を明示することで、逆に信頼度を高められます。

誠実なコミュニケーションは、失敗さえも信頼の材料に変える力を持つのです。

ここまでのポイントを整理すると以下の通りです。

- 指示の意図を確認し、誤解を防ぐ姿勢を見せる

- 受け身ではなく、改善提案を添えて信頼を得る

- 問題時には原因と改善策を共有し、誠実に対応する

編集者にとっての最大の武器は、ツールでもスキルでもなく「人と人をつなぐ言葉」なのです。

クライアントと共に成果を作る発想

最後に欠かせないのが、「クライアントと共に成果を作る」という発想です。

動画編集を単なる納品作業と捉えるのではなく、クライアントのビジネスを共に成長させる立場として取り組むことが重要です。

たとえば、編集テイストを調整するだけでなく、「この演出ならブランドイメージが伝わりやすいのでは?」といった提案を行う。

これにより、編集者以上の価値を提供できるのです。

「成果を一緒に作る存在」になると、クライアントからの信頼は飛躍的に高まります。

さらに、数字に直結する改善を意識することも重要です。

再生回数や登録者数といった指標を追いかけながら、どうすれば成果が出るかを一緒に考える姿勢は、他の編集者との差別化になります。

その過程で重要なのは、「成果の指標をクライアントと共有すること」です。

単に納品物を提出するだけではなく、「次は視聴維持率を2%上げましょう」「この企画はサムネイル改善でさらに伸びます」といった会話を重ねることで、同じ目標に向かって進める関係が生まれます。

こうした共同作業感が、クライアントにとって「一緒に戦う仲間がいる」という安心感につながり、自然と継続案件や追加依頼が増えていきます。

また、自分が興味を持った体験や日常の学びを仕事に落とし込むことで、他にはない独自のアイデアや価値を提供できる点も強みとなります。

さらに、業界のトレンドや最新の編集技術を積極的に取り入れて「こんな新しい手法を試してみませんか?」と提案できれば、

クライアントのチャンネル運営やマーケティング全体に対しても大きな貢献が可能です。

編集スキルだけでなく、思考や提案の幅が「成果を出せる編集者」を作るのです。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 成果を一緒に作る姿勢が、長期的な信頼につながる

- 数字に基づく改善提案で他の編集者との差別化を図る

- 日常の体験やトレンドを編集に転用し、独自の価値を提供する

クライアントと共に未来を描ける編集者こそ、真に選ばれ続ける存在なのです。

「成果を一緒に作ろう」って意識があるだけで、編集者は外注から仲間へと変わります!

その差がリピートや継続につながるんです。

成功の本質は「当たり前の積み重ね」

多くの人が「どうすれば一気に成功できるのか?」と特別な方法を探しがちです。

しかし実際に成果を出した人が口をそろえて語るのは、「特別なことではなく、当たり前を徹底して続けること」の大切さです。

これは派手さのない考え方に見えるかもしれません。

けれども、目の前の小さな行動を積み重ねた先にこそ、大きな成果が待っています。

ここでは、成功者たちが実感している「当たり前の積み重ね」が持つ力を、3つの視点から解き明かします。

継続が結果を変える理由

スキル習得や案件獲得は、一度の努力で劇的に変わるものではありません。

日々の学びや行動を継続することでしか、確かな変化は訪れないのです。

特にフリーランスは誰からも管理されません。

だからこそ「自分で自分を律する継続力」が差を生みます。

一見地味に見える作業でも、積み上げれば信頼や実績という大きな財産になるのです。

継続によって過去の失敗から学び、改善を繰り返すことも可能になります。

それが新しいチャンスにつながり、やがて成果として返ってきます。

また、継続を重ねることで「信頼の蓄積」も生まれます。

クライアントにとって安心して任せられる存在となり、自然とリピートや紹介につながるのです。

さらに、継続は「実力を裏付ける証拠」としても作用します。

どれだけ優れたスキルを持っていても、それを継続して発揮しなければ信用にはつながりません。

一方で、小さな案件をコツコツと丁寧にこなし続ける人は「この人は確実にやり切る」と評価され、次のチャンスが巡ってきやすくなります。

このように、継続は単なる努力の積み重ねではなく、「未来の案件や成果を引き寄せる磁石」のような役割を果たしているのです。

また、継続を習慣化できる人は、「環境が変わっても強い」という特徴を持ちます。

新しい分野に挑戦しても、毎日継続するという基盤があるため、早い段階で成果を出しやすくなるのです。

この「続ける力」こそが、フリーランスにおける最大の武器と言えるでしょう。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 継続こそが、スキルや成果を確実に伸ばす唯一の方法

- 小さな改善を繰り返すことで、失敗も成長の糧にできる

- 継続はクライアントからの信頼を積み重ねる基盤となる

- 継続は「実力の証拠」として評価を生み、新しい案件を引き寄せる

「当たり前を続ける力」こそ、最終的に結果を変える最大の理由なのです。

強みを理解し武器にする重要性

フリーランスとして成果を出すためには、自分自身の強みを理解し、それを武器として活かすことが欠かせません。

強みを理解していない状態では、クライアントへのアピールが曖昧になり、他の編集者との差別化ができません。

その結果、案件を獲得する際に価格競争に巻き込まれ、消耗してしまうことが多いのです。

「自分はどの分野で最も力を発揮できるのか?」を把握することが、フリーランスのキャリアを大きく左右します。

例えば「誤字脱字を絶対にしない丁寧さ」が強みであれば、クオリティの担保を武器にできます。

「編集スピードの速さ」が強みなら、納期を短縮してクライアントの安心感を提供できます。

また、強みを自覚している人は、案件の選び方も変わります。

自分の強みを活かせる案件を選べば、成果が出やすく、クライアントからも高く評価されるのです。

さらに、強みは単なる技術だけではありません。

「コミュニケーションが得意」「提案力がある」「学習意欲が高い」など、人間性や姿勢そのものも大きな強みになります。

一度自分の強みを言語化できると、それは営業の武器にもなります。

クライアントに「私は〇〇に強みがあります」と具体的に伝えられることで、信頼と安心を与えることができるのです。

また、強みを活かして成果を出す経験を積み重ねれば、それが次の案件獲得の実績としてさらに大きな武器となります。

結果として、案件を選ぶ立場になり、より良い条件で仕事を進められるようになるのです。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- 自分の強みを理解することで差別化が可能になる

- 強みを活かす案件を選ぶことで成果が出やすくなる

- 技術だけでなく、姿勢や人間性も強みになる

- 強みを言語化することで営業や信頼獲得の武器になる

自分の強みを知り、それを武器として活かせるかどうかが、成功への分岐点となるのです。

動画編集フリーランスに欠かせない視点

動画編集で成果を出し続けるためには、単なる技術習得だけでなく、「どの視点で仕事に向き合うか」が極めて重要です。

まず欠かせないのは「クライアント目線」です。

編集者としてはどうしても映像表現やクリエイティブにこだわりがちですが、クライアントが求めているのは「売上や認知拡大などの成果」です。

自分の好みを押し付けるのではなく、成果に直結する編集を意識する姿勢が信頼を生みます。

次に必要なのは「視聴者目線」です。

どれだけ美しく編集しても、視聴者が途中で離脱してしまえば意味がありません。

テンポやテロップ、効果音の工夫などは、視聴者が最後まで見たくなる流れを作るための重要なポイントです。

そしてもう一つ大切なのが、「編集者自身の視点」です。

これは「自分がどのような価値を提供できるのか」を理解することに直結します。

スピード、デザインセンス、企画力、コミュニケーション力など、自分の強みを言語化し、武器として活かすことができれば、他の編集者との差別化が可能になります。

また、フリーランスは孤独になりやすい働き方です。

だからこそ、定期的に人脈を広げたり、コミュニティに参加したりして「外からの刺激を取り入れる視点」も欠かせません。

新しい情報や価値観に触れることで、編集の幅が広がり、提案力も磨かれます。

「クライアント」「視聴者」「自分自身」「外部の環境」、この4つの視点をバランスよく持つことが、動画編集フリーランスとして長期的に活躍するための条件なのです。

ここまでの要点を整理すると以下の通りです。

- クライアント目線で「成果」に直結する編集を意識する

- 視聴者目線で「最後まで見たい動画」を設計する

- 自分自身の強みを理解し、武器として活かす

- 外部から刺激を取り入れ、発想と提案力を磨く

多角的な視点を持てる編集者こそ、長く選ばれ続けるフリーランスの姿なのです。

自分の視点だけじゃなく、クライアントや視聴者の立場に立てるか?

その差が、フリーランスとして生き残れるかどうかを決めるんです!

「一発の成功」ではなく「再現性ある行動の繰り返し」で成果を積み上げる戦略が描かれています。

「継続」と「型を磨く力」が凡人を成功に導く構造を理解できます。

動画編集フリーランスが成功する秘訣は『当たり前の継続』だった

動画編集フリーランスとして月20万円から200万円へと成長した物語は、決して特別な才能や幸運によるものではありません。

その裏側にあったのは、「地道な継続」、「信頼を積み上げる姿勢」、そして「人との出会いを活かす意識」でした。

日々の小さな行動を積み重ねること。

クライアントとの誠実なコミュニケーションを続けること。

質を維持しながら仕組みを整え、仲間と成果を分かち合うこと。

これらの積み上げが、確実な成長へとつながっていきます。

成功は一夜で手に入るものではありません。

むしろ、目立たない日常の反復や改善が、やがて大きな成果へと変わるのです。

「継続こそが最大の差別化」であり、「当たり前をやり続けること」こそが成功を呼び込む最強の武器です。

不安や迷いを感じた時こそ、立ち止まらず一歩を積み重ねていきましょう。

その一歩一歩が、未来を切り開く力となります。

あなたの努力は必ず成果となり、そして信頼へと変わっていくのです。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。