Brainメディア運営部です!

今回の記事では、SNS発信・AI活用の専門家のシロウさんに情報提供いただき、

〝スレッズ×AI〟という新時代の発信戦略について、

実践的なノウハウを解説していきます。

簡単にシロウさんの紹介をさせていただきます。

「スレッズって流行ってるけど、どうやって始めればいいのか分からない」

「AIで投稿を自動化できるって聞いたけど、本当に成果が出るの?」

そんな疑問や不安を感じている方も、多いのではないでしょうか。

実際、スレッズ(Threads)は今、フォロワーゼロからでもバズる〝異例のSNS〟として注目を集めています。

さらに、文章生成に特化したAIツールと組み合わせることで、

初心者でも短期間で成果を出すことが可能になっています。

しかし、〝AIに任せていれば勝手に伸びる〟という考え方では、ほぼ確実に失敗します。

重要なのは、「どのジャンルで」「誰に向けて」「どんなコンセプトで発信するか」。

この〝土台設計〟がなければ、投稿が空回りし、

フォロワーも売上もついてきません。

逆に言えば、ジャンルとコンセプトをAIで見つけ、正しく活用できれば、

スレッズは〝収益化を加速させる最強のプラットフォーム〟になり得ます。

本記事では、

スレッズが伸びている理由、ジャンル選定の方法、AIでのコンセプト設計術、そして投稿の作り方まで、

実例とテンプレートを交えてわかりやすくお届けします。

SNS発信で副収入を得たい方、

AIを使って効率的に発信を始めたい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

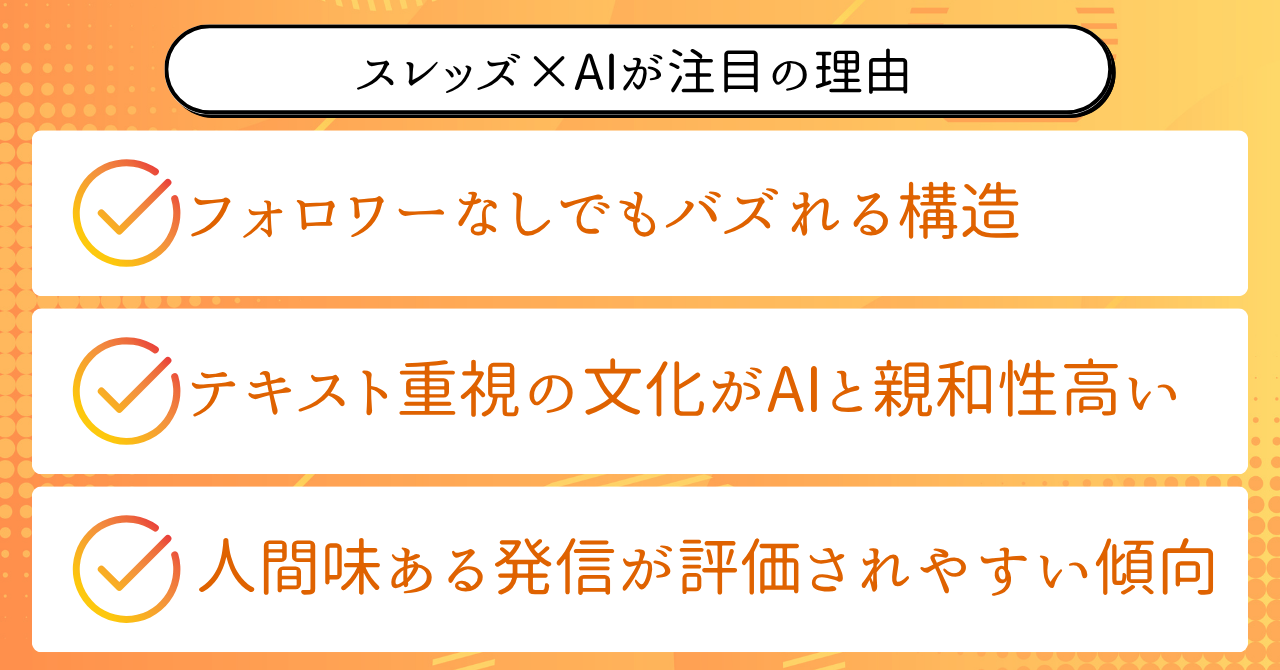

なぜ今、スレッズとAIの掛け算が注目されているのか?

「フォロワーがいなくても、SNSでバズれるなんて本当にあるの?」

そう思う方も多いかもしれません。

ですが今、現実にそれを実現しているのが、スレッズという新しいSNSです。

そしてこのスレッズに、AIを組み合わせた〝新時代の発信戦略〟が、

じわじわと成果を上げ始めています。

結論から言えば、スレッズは〝フォロワー数に依存しない拡散構造〟を持っており、

AIはその環境下で〝量と試行を支える最強のツール〟として機能するからです。

これまでのSNS運用では、影響力がある人や継続できる人が有利でした。

しかし、スレッズとAIを掛け合わせることで、

経験が浅い個人でも、少ない労力でバズを生み出すチャンスが広がっているのです。

この章では、「なぜスレッズは今、伸びやすいのか?」「なぜAI投稿と相性が良いのか?」「インスタグラムとは何が違うのか?」という3つのポイントを、

実例を交えてわかりやすく解説していきます。

フォロワーゼロでもバズる?|Threadsが伸びる3つの理由

「まずはフォロワーを増やしてからでないと、バズなんて無理」

SNS発信に慣れている人ほど、そう考えてしまうかもしれません。

ですがスレッズには、その前提が通用しません。

スレッズの最大の特徴は、〝フォロワー数に依存しない拡散アルゴリズム〟にあります。

投稿が評価される基準は、「フォロワー数」や「過去の実績」ではなく、

〝投稿自体のコンテンツ力〟。

つまり、アカウントを作ったばかりでも、

良質な投稿であればいきなりバズる可能性があるのです。

実際、アカウント開設初日に1投稿しただけで、

2万インプレッションを記録した事例もあります。

フォロワーはゼロ。

特別な拡散施策もなし。

ただ、「読者の感情を動かす構成」で投稿された内容が、

アルゴリズムに拾われて拡散されました。

また、スレッズはまだ投稿数自体が少なく、

〝コンテンツの競争率が低い〟状態です。

だからこそ、質の高い発信が〝自然と目立つ〟設計になっています。

このタイミングで始めることができれば、

アルゴリズムの仕様が変わる前に〝先行者メリット〟を取りにいけるフェーズにあります。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- スレッズはフォロワー数に関係なく、投稿単体の内容で評価されるアルゴリズムを持つ

- 立ち上げたばかりのアカウントでも、良質な投稿ならバズのチャンスがある

- 現状の投稿数が少ないため、競合が少なく目立ちやすいタイミングにある

- 始めるのが早ければ早いほど、アルゴリズムの恩恵を受けやすい

スレッズは、〝努力よりも戦略〟が先に報われる、

今まさに狙い目のSNSです。

なぜAI投稿と相性がいいのか?|スレッズ独自の構造とは

スレッズは、他のSNSとは根本的に文化が違います。

インスタグラムのように、写真・デザイン・ブランディングが重視される場ではなく、

〝一言コメントや文章〟が評価される、

〝テキスト中心の軽い発信〟が文化になっているのです。

だからこそ、〝AIによる文章生成〟と相性が抜群です。

たとえば、ChatGPTなどのAIを使えば、1日に10本以上の投稿を作ることも可能です。

さらに、同じテーマを「共感型」「知識型」「問いかけ型」など、

切り口を変えて複数投稿し、反応を見ながら調整していくこともできます。

つまり、AIを活用すれば、誰でも短期間で〝スレッズのアルゴリズムの癖〟を掴むことができるのです。

実際、AIを使って日替わりで投稿の型を変えながら実験を続けているユーザーは、

徐々に「いいね」や「保存」などの反応が伸びていく様子をデータで実感しています。

特にスレッズは、投稿への「返信」や「再投稿」が起きやすい構造になっており、

バズの連鎖が発生しやすい仕様です。

そのため、「数を打てるかどうか」が成長速度を大きく左右します。

そして、その〝試行回数〟を支えてくれるのが、

まさにAIの強みです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- スレッズはテキストベースの投稿文化で、AI生成の短文と相性が良い

- AIを使えば切り口を変えた投稿を大量に試せるため、反応分析がしやすい

- 反応の早いスレッズなら、短期PDCAで投稿の質を高めることが可能

- 試行回数が命のSNSで、AIは圧倒的な〝継続力と多様性〟を支えてくれる

スレッズを攻略するには、AIを使った〝試行と分析のサイクル〟が欠かせません。

インスタとも違う?|スレッズ運用の本質的メリットとは

インスタグラムは、「映える投稿」や「ブランディング」を軸にした、

完成度の高い世界観が重視されるSNSです。

投稿には構成やビジュアルが求められ、

失敗が目立つことを避けようと、投稿頻度が低下してしまうケースも少なくありません。

一方でスレッズは、〝試行錯誤の場〟として非常に使いやすいSNSです。

というのも、スレッズの投稿はすぐに流れていくため、

失敗しても影響が残りにくい構造になっています。

たとえば、ある起業家は「インスタグラムでは週1投稿が限界だったけど、

スレッズなら1日5投稿が気軽にできる」と語っています。

この〝試行と改善の繰り返し〟こそが、

アカウントの成長を加速させる鍵になります。

さらにスレッズでは、企業アカウントや個人起業家でも、

「中の人」の温度感が伝わるような投稿が評価されやすい傾向にあります。

つまり、情報の正確性だけでなく、

〝誰がどんな想いで発信しているか〟が伝わることで、

ユーザーとの距離が一気に縮まるのです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、

次の内容を頭に入れておいてください。

- インスタグラムは完成度と一貫性が求められるが、スレッズは気軽な試行が前提

- 投稿のライフスパンが短いため、失敗を恐れずにテストを重ねられる

- ブランドではなく〝中の人〟の言葉が共感を生みやすい文化がある

- AI投稿でテスト量を増やせば、感覚ではなくデータに基づいた運用が可能

スレッズは、〝情報より人間味〟〝完成度より継続力〟を重視するSNSです。

今こそ、戦略的に飛び込む絶好のチャンスです。

最初から完璧じゃなくていいんです!

大事なのは、試して学びながら進んでいく姿勢ですよ!

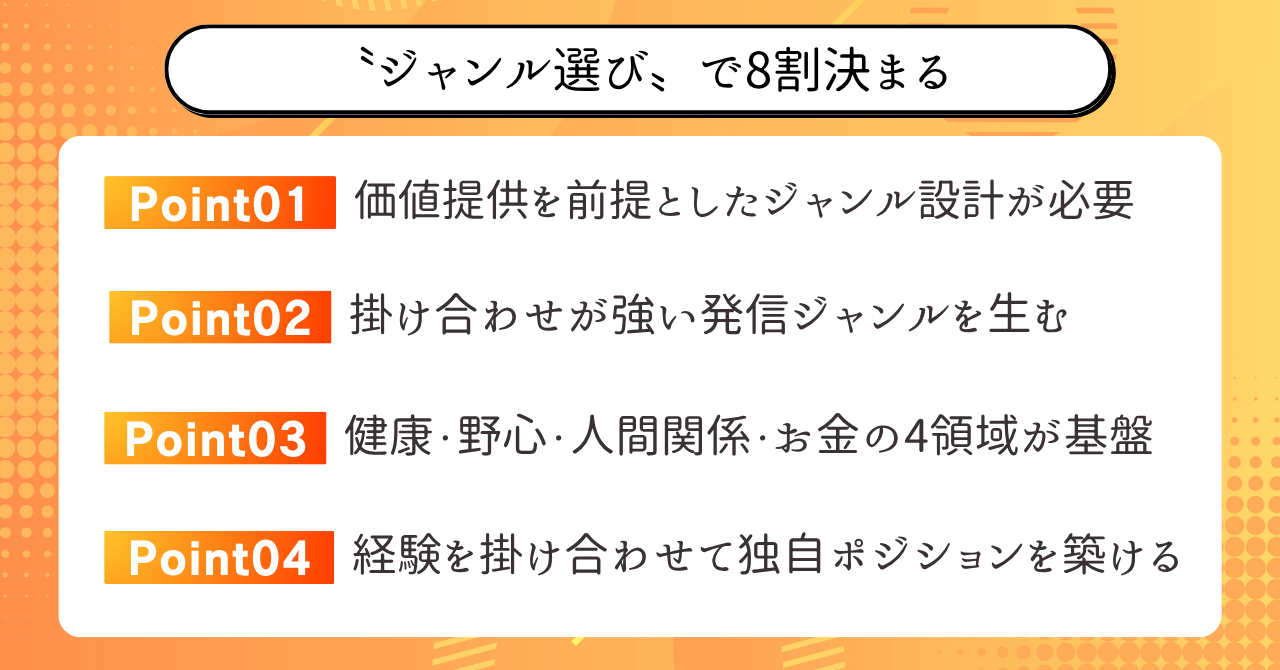

〝ジャンル選び〟で8割決まる|バズるテーマの見極め方

SNSで発信を始めるとき、最初に直面するのが〝ジャンル選び〟です。

そして実は、このジャンル選定の時点で〝成果の8割が決まる〟と言っても過言ではありません。

なぜなら、どれだけ投稿の内容を工夫しても、

選んだジャンルが伸びない領域だった場合、努力が空回りしてしまうからです。

逆に、最初から伸びやすいジャンルを選べれば、

たとえ初心者でも短期間でフォロワーを増やし、収益化につなげることが可能です。

たとえば、同じ「副業」ジャンルでも、「月5万円の副収入を目指す方法」と「在宅ワークの探し方」では、

刺さる層も反応率も全く違います。

これは、ジャンルの選定が〝誰に向けて何を届けるか〟を決める、

発信戦略の土台だからです。

この章では、「なぜ好きなことだけでは稼げないのか」「ジャンル選定で失敗しない2つの軸」「伸びるテーマを選ぶための思考法」「収益化しやすい12の具体ジャンル」について、

実例を交えながら解説していきます。

「好きなことで稼ぐ」が通用しないのはなぜか?

よく聞く言葉に「好きなことで生きていこう」があります。

ですが現実には、〝好きなことだけ〟を軸にした発信は、

多くの人が途中で伸び悩んでしまいます。

その最大の理由は、〝需要と供給のバランスが崩れている〟からです。

たとえば、ある人が「海外の文房具マニア」で、

その魅力をSNSで発信しているとします。

本人にとっては情熱を注げるテーマですが、

日本国内でその文房具に強い関心を持つ人はごく一部。

しかも商品も購入しづらく、読者にとってのメリットが見えにくいため、

投稿の内容がどれだけ優れていてもバズりにくいのです。

さらに、好きなことにはどうしても〝主観〟が入りやすくなります。

自分の目線だけで語ってしまい、

読み手が求めている情報とのズレが大きくなってしまう。

このズレが続くと、「読者にとっての価値」が伝わらず、

フォロワーが増えにくい原因となってしまいます。

つまり、〝好き=伸びる〟は必ずしも成立しません。

発信ジャンルを決める際には、「自分が書きたいか」ではなく、

「誰かが求めているか」を軸に考えることが不可欠です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 好きなことだけで発信すると、ニーズの少なさが成果の壁になる

- 主観が強すぎると、読者との温度差が生まれてしまう

- 「好き」よりも「求められている」を優先することが成功の第一歩

感情ではなく、〝価値を届ける設計〟からジャンルを考える視点が重要です。

失敗しないジャンル選定には〝2つの軸〟が必要

では、どうすれば発信で失敗しないジャンルを見つけられるのか。

答えはシンプルで、「2つの軸」をセットで考えることです。

その2つとは、〝市場ニーズ〟と〝自分の提供価値〟です。

市場ニーズとは、読者や視聴者が「今、求めている情報」や「困っていること」。

たとえば「副業」「お金の悩み」「人間関係のストレス」など、

誰もが抱えやすい課題をベースにジャンルを見ていくことで、

自然と需要があるテーマが浮かび上がってきます。

もうひとつが、自分の提供価値。

これは「自分だから発信できる視点」や「これまでの経験、スキル、気づき」など。

たとえば、会社員として10年働いてきた人なら「会社員だからこそ気づける副業の始め方」、

営業経験があるなら「コミュニケーションに関する発信」などが挙げられます。

この2つの軸が噛み合うジャンルこそ、

読者にとっても魅力的で、かつ自分も無理なく続けられるテーマになります。

そして大切なのは、〝どちらか一方に偏らないこと〟です。

ニーズだけを追うと消耗しますし、自己満足だけでは届きません。

両方の交差点を丁寧に探すことが、発信の本当の土台になります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 市場ニーズ=今、悩みや関心が集まっている領域を見極めること

- 自分の提供価値=経験や視点を活かして発信できる分野を探すこと

- この2軸が重なる場所にこそ、継続と成果の両立がある

- 片方に偏ると、消耗や空回りが起きやすくなる

ジャンル選定は〝内と外〟の視点を両方持つことが、

安定発信の鍵になります。

ハームの法則とは?|伸びるジャンルを見極める思考法

ジャンルを選ぶとき、多くの人が「なんとなくウケそう」「自分が好きだから」といった感覚で決めてしまいがちです。

しかし、それでは発信が安定せず、

収益にもつながりにくくなります。

そこで有効なのが、〝ハームの法則〟という考え方です。

ハームとは、「Health(健康)」「Ambition(野心)」「Relationship(人間関係)」「Money(お金)」の頭文字をとったもの。

この4つは、あらゆる発信ジャンルの〝根本的な欲求〟を示していると言われており、

人間が行動を起こすときのモチベーションと直結しています。

たとえば「ダイエット」はHealth、「副業で稼ぐ」はMoney、「恋愛」や「人間関係の悩み解決」はRelationshipに該当します。

このハームの法則をベースにジャンルを検討すると、

「ニーズが大きいテーマ」に自然とフォーカスできます。

しかも、これらのテーマは本質的な悩みに根ざしているため、

発信を通じて信頼や共感を得やすいという特徴もあります。

加えて、これらのジャンルは〝悩みが継続する〟傾向があるため、

フォロワーの関心が長く続きやすいというメリットもあるのです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、

次の内容を頭に入れておいてください。

- ハームの4領域は人間の根本欲求と深く結びついている

- 「悩みが続くテーマ」は関心も持続しやすく、フォロワーとの信頼構築に強い

- トレンドよりも「悩みベース」でジャンルを考えると伸びやすい

- どの悩みにアプローチするかを明確にすることが、戦略設計の出発点になる

ジャンル選びに迷ったときこそ、

〝悩みから逆算する〟という視点が重要です。

今すぐ使える!収益化に強いジャンル12選【具体例付き】

ここからは、すぐにでも使える〝収益化に直結しやすいジャンル〟を12個紹介します。

これらはすべて、ハームの法則に基づいて需要が高く、

実際に成果が出ているジャンルです。

- 副業、在宅ワーク

- 投資、資産形成

- ダイエット、健康習慣

- 美容、肌トラブル対策

- 恋愛、パートナーシップ

- 子育て、教育ノウハウ

- 自己肯定感、メンタル改善

- 人間関係の悩み解消

- 時間管理、習慣術

- ストレス対策、睡眠改善

- キャリア形成、転職支援

- コンテンツ販売、デジタル商品制作

これらのジャンルは、いずれも「悩みを抱えている人」が多く存在し、

その悩みの解決方法として発信が響きやすい傾向にあります。

また、ジャンルが明確であればあるほど、投稿内容にも一貫性が生まれ、

フォロワーの信頼を得やすくなります。

たとえば「在宅副業×時短術」に特化すれば、ターゲットは明確に「子育て中の主婦層」に絞ることができ、

より深く刺さる投稿が可能になります。

そして収益化を目指すなら、これらのジャンルと自分の経験・スキルがどう重なるかを棚卸ししてみてください。

そこにしかないオリジナルの発信軸が、自然と見えてくるはずです。

どのジャンルを選ぶかで結果が変わります。

だからこそ、自分の経験と読者の悩みが交わる場所を丁寧に探してみてくださいね!

ジャンル選びに失敗すると、どれだけ頑張っても稼げません。

本記事では、高単価報酬が狙えるジャンルや、

競合とのズラし方を具体例で解説しています。

【2025年最新】アフィリエイトで稼げるジャンル5選|初心者でも月10万狙える選び方を完全解説

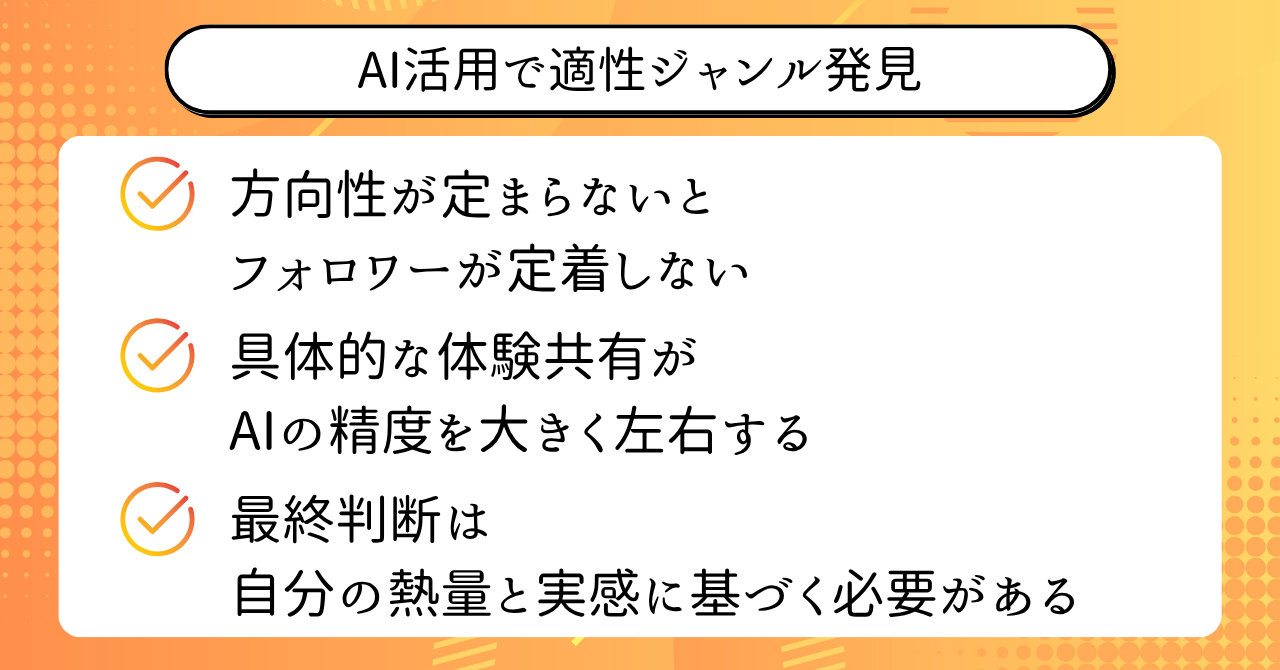

AIを使って〝自分に合ったジャンル〟を特定する方法

SNS発信で成果を出すためには、

〝自分に合ったジャンル〟を選ぶことが何より重要です。

そして今、そのジャンル選びにAIを活用する人が増えています。

なぜかというと、AIを使えば〝自己分析の視点〟と〝世の中のニーズ〟を両立した、

論理的なジャンル選定が可能になるからです。

特にChatGPTのような言語モデルを使えば、

膨大な知見に基づいて自分の強みや適性を客観的に整理することができます。

たとえば「自分が気づいていない得意分野」「第三者視点で見た発信の強み」など、

主観だけでは見落としがちな要素を補完できることが、AI活用の大きなメリットです。

本章では、「なぜ〝とりあえず発信〟が失敗を招くのか」「ChatGPTを使ったジャンル診断の方法」「AI提案を活かすための思考ルール」について、

実例を交えて具体的に解説していきます。

「とりあえず発信」は失敗する|自分に合うジャンルを見つける理由

SNS運用の失敗でよくあるのが、

〝とりあえず発信を始めてみる〟というパターンです。

このアプローチの最大の問題は、

土台となるジャンルが定まっていないため、発信がブレやすく、

フォロワーが定着しないことです。

たとえば、ある人が初期のうちは副業の話をしていたのに、

途中から健康やガジェットに話題が分散してしまう。

結果として、「この人は何の専門家なんだろう?」とフォロワーが迷ってしまい、

投稿に対するエンゲージメントが低下していきます。

一方で、初期段階からジャンルが定まっている人は、

投稿に一貫性があり、フォロワーにとっても「何を期待できるアカウントか」が明確になります。

人は自分にメリットがある情報源にしか継続的な関心を持ちません。

その意味でも、自分に合うジャンルを早期に見極めることは非常に重要です。

さらに、自分が苦なく語れるテーマであれば、

発信の継続ハードルも下がります。

熱量を持ち続けられるテーマこそが、

発信者として長く活動していく上での基盤になります。

だからこそ、感覚ではなく〝設計された選択〟によってジャンルを決める。

その第一歩として、AIによる自己分析が有効なのです。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- ジャンルが決まっていない発信は、内容がブレて信頼を得にくい

- フォロワーは「何が得られるアカウントか」を明確に求めている

- 継続しやすく熱量を持てるジャンルほど、長期運用に向いている

- 自己流ではなく設計されたジャンル選定が、発信の土台になる

ジャンルは感覚で選ばず、

初期から明確にすることが発信成功の鍵です。

ChatGPTで自己分析|ジャンル選定プロンプト活用術

ジャンル選定においてAIを活用する方法は非常にシンプルです。

ChatGPTのような生成系AIに、自分の情報を入力し、

それをもとに適切なジャンルを提案してもらう。

これだけで、自分でも気づけなかった強みや可能性を客観的に整理することができます。

以下が、〝ジャンル特定用のプロンプト〟です。

ただ、どのジャンルで発信すべきか迷っているので、私の情報を元にして、以下に羅列したジャンルの中から最も私にあっているジャンルを1つ選択してください。

#私の情報

性別:

年齢:

職業:

好きなこと:

嫌いなこと:

実績や過去の経験:

#選択するジャンル

育児・転職・美容・お金・投資・恋愛・ガジェット・SNS運用・AI系・占い・ダイエット・健康

このプロンプトをChatGPTに投げると、「あなたの経験や興味から考えると、SNS運用が適しています」「健康領域はあなたの継続性と相性が良いです」などの形で、

AIが理由付きでジャンルを選定してくれます。

実際に使ってみると、自分が見落としていた可能性や、

過去の経験が思わぬジャンルと結びつく場面も多くあります。

重要なのは、入力する情報をできるだけ具体的に書くこと。

年齢や職業だけでなく、「なぜそれが好きなのか」「過去にどんな失敗を経験したか」など、

パーソナルなエピソードを添えることで、AIの分析精度は格段に上がります。

自分で考えると主観が強くなりがちなジャンル選びこそ、

AIを味方にすることで、視野を一気に広げることができるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- ChatGPTに情報を入力するだけで、客観的なジャンル診断ができる

- 好き嫌いや経験など、具体性のある自己開示が精度を高める鍵になる

- 思わぬ強みに気づくことで、発信の方向性がクリアになる

- 主観に頼らず、他者視点を取り入れることで戦略の幅が広がる

ジャンル選定に迷ったときは、

AIを〝第三者の壁打ち役〟として活用してみましょう。

AI提案を鵜呑みにしない!成功する人が守る2つのルール

とはいえ、AIの提案が〝絶対の正解〟というわけではありません。

成功している発信者は、AIを活用しつつも、

自分の判断軸を持ってフィルターをかけています。

まず1つ目のルールは、〝AIの提案を鵜呑みにしないこと〟です。

AIは確かに膨大な情報から最適解を提案してくれますが、

それはあくまで「一般論ベースの推測」です。

つまり、あなた自身の価値観やライフスタイル、

発信する上での優先順位までは考慮できません。

たとえば、AIが「美容ジャンルが伸びます」と言ってきたとしても、

本人がその分野に興味がなかったり、商品紹介が苦手であれば、

発信が苦痛になって続きません。

そうなると、本末転倒です。

2つ目のルールは、〝小さく試すこと〟です。

AIから提案されたジャンルが気になったら、

いきなり決め打ちせず、まずは1週間〜10日ほど、実際にそのテーマで投稿してみる。

反応を見ながら、自分の言葉が自然に出るか、

熱量が維持できるか、数字が伸びるかを検証します。

この〝小さくテストする習慣〟を持っている人ほど、

AIの力を活かしながら、自分に合ったジャンルに近づいていくことができるのです。

AIは確かに便利ですが、最後に決めるのは人間です。

〝自分が納得できる発信〟を続けるためにも、

AIのアドバイスを参考にしながら、自分の手で仮説を組み立て、

検証を重ねることが何より大切です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- AI提案は一般解であり、必ずしも自分に最適とは限らない

- 発信の続けやすさ、相性、心理的抵抗感も重要な判断基準になる

- まずは小さく試して、肌感や反応をデータで確認する

- 最終的な選択は、自分の納得感と現場感に基づいて行うべき

AIはあくまで〝補助ツール〟。

主役である自分の意志を忘れないことが、成功への土台になります。

AIはあくまでヒントのひとつ!

最終的には自分の感覚と向き合いながら、小さく試すのがいちばん確実ですよ!

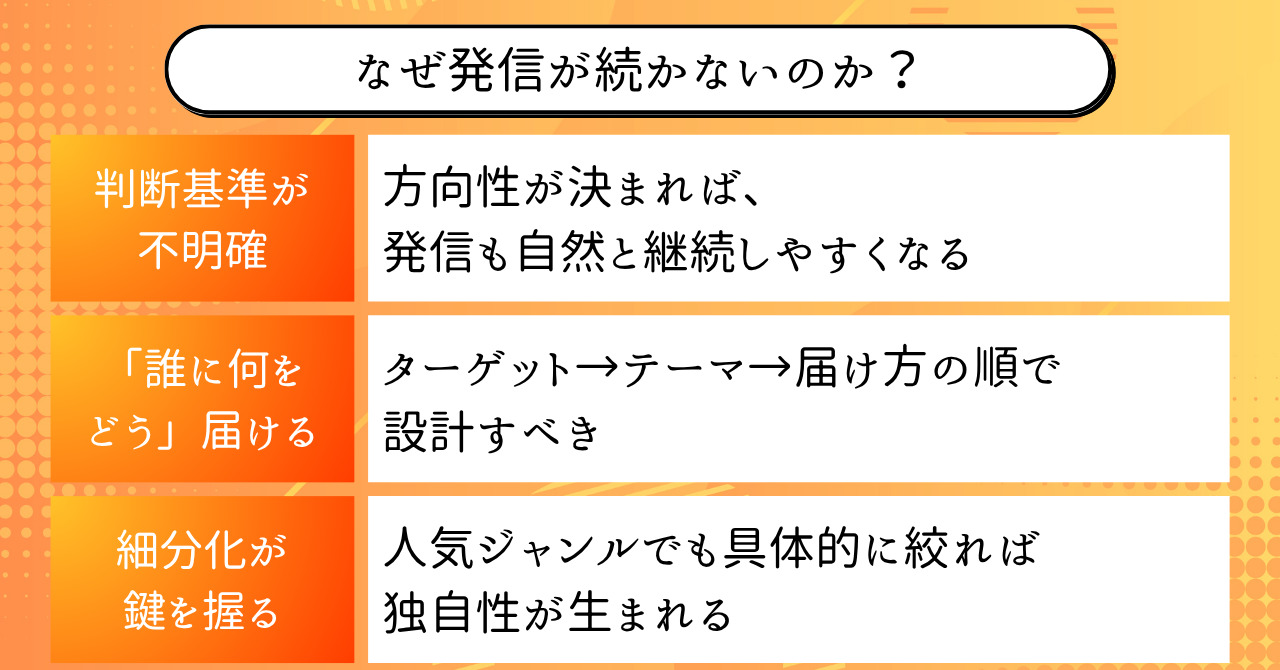

なぜ発信が続かないのか?|コンセプト設計がすべてを変える

SNS発信が続かない最大の理由は、

〝コンセプトが決まっていない〟ことにあります。

逆に言えば、コンセプトさえ明確に定まれば、

投稿の迷いもブレも減り、発信が自然と続いていきます。

多くの人が「ネタがない」「何を書けばいいか分からない」と悩むのは、

そもそも発信の方向性が曖昧だからです。

軸がないまま始めてしまうと、

毎回ゼロから考えることになり、時間もエネルギーも奪われてしまう。

その結果、続かないのです。

たとえば、「副業」というジャンルを選んだとしても、

「誰に向けて」「どんな切り口で」伝えるのかが決まっていなければ、

言いたいことが整理できず、読み手にも響きません。

逆に「30代会社員に向けた、副業の最初の一歩をサポートするアカウント」というように明確な軸があれば、

話すべき内容は自然と見えてきます。

この章では、「発信が続かない人が陥りやすい原因」「誰でもできる3ステップのコンセプト設計法」「ジャンル内の差別化ポイント」について、

実際の発信事例に基づいて解説していきます。

「何を投稿するか分からない…」の原因はここにある

「今日は何を投稿しよう…」

SNSを開いて真っ白な画面を前に、手が止まってしまう。

そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

この状態に陥る人の多くは、〝投稿の基準〟が自分の中に存在していません。

つまり、「どんな内容がこのアカウントらしいのか」「どんな発信をすればフォロワーにとって有益なのか」が曖昧なまま運用している状態です。

たとえば、「副業で稼ぐ系」のアカウントで、

ある日は仮想通貨、次の日はライティング、さらにその翌日はモチベーション系の投稿。

テーマが毎回バラバラだと、フォロワー側も「この人は結局何を教えてくれるの?」と混乱してしまい、

関心が薄れていきます。

逆に、「初心者が0→1を作る副業ロードマップを発信」というコンセプトがあれば、

その中で語るべきテーマや切り口が明確になります。

「今日はSNSのアカウント設計」「明日は時間の作り方」「次は最初の収益発生までの流れ」など、

軸を持った連続性のある投稿ができるようになるのです。

コンセプトとは、投稿の判断基準であり、

ネタ切れしないための〝地図〟です。

方向性が定まっていないと、どれだけやる気があっても、

いずれ燃え尽きてしまいます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- ネタ切れの原因は、発信の軸や判断基準が曖昧なこと

- 毎回テーマが違うと、フォロワーも混乱して定着しにくい

- コンセプトがあれば、話すべき内容が自然と整理される

- 軸のある発信は、読者との信頼構築にもつながる

発信に迷いが出たら、まずは自分の中にある「判断軸」を明確にすることから始めましょう。

「誰に・何を・どう届けるか」3ステップで決める発信軸

発信が続く人と続かない人の違いは、

〝コンセプトを構造的に捉えているかどうか〟にあります。

コンセプトとは感覚で作るものではなく、

〝3つのステップ〟で整理することが可能です。

ステップ1は、「誰に届けるか」。

これはターゲットの明確化です。

「30代の会社員」「子育て中の主婦」「副業に挑戦したいフリーランス」など、

自分の経験や関心が重なる層を選びます。

ターゲットが明確になることで、投稿の口調や例え話も自然に絞られていきます。

ステップ2は、「何を届けるか」。

これはジャンルの絞り込みです。

「転職」「健康」「お金」など大枠の中から、

自分が一番熱量を持てるテーマを軸にします。

ここでは〝自分の実体験〟が強みになります。

たとえば「自分が3カ月で副業を収益化した流れ」など、

リアルな話こそ信頼を生む土台です。

ステップ3は、「どう届けるか」。

ここでは伝え方の工夫を設計します。

「専門用語を使わずに噛み砕いて説明する」「失敗談から学びを伝える」「図解を使ってわかりやすくする」など、

届け方のスタイルを明確にすることで、読者に〝刺さる表現〟が磨かれていきます。

この3ステップを紙に書き出すだけでも、発信の方向性がクリアになります。

そして何より、コンセプトを一度設計しておくことで、

今後の投稿作成が驚くほどスムーズになります。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 「誰に」「何を」「どう届けるか」の順で発信軸を設計する

- ターゲットを明確にすることで、言葉選びと構成が自然に整う

- 伝えたいテーマは、自分の実体験を起点にすると信頼性が増す

- 届け方の工夫が、同じテーマでも差別化につながる

コンセプト設計は〝型〟に落とし込むことで、誰でも実行可能な戦略になります。

ジャンルの中でも〝どこに絞るか〟が差別化の分かれ道

「副業」「ダイエット」「投資」など、

どんなに人気のジャンルを選んでも、同じテーマで発信している人は山ほどいます。

だからこそ大事なのは、〝その中でもどこに絞るか〟という細分化の視点です。

たとえば「副業」とひとことで言っても、

以下のように分解できます。

- 会社員が土日でできる副業

- 在宅ワークに絞った副業

- 文章スキルで稼ぐ副業

- 顔出しなしでできる副業

- 育児中ママ向けの時短副業

このように絞ることで、

フォロワーの関心との一致率が一気に高まります。

さらに、「自分ごと化」されやすいため、エンゲージメントも伸びやすくなります。

重要なのは、〝自分の経験や強みと重なる領域〟で絞ること。

過去にやってきた仕事、苦労したこと、よく人に相談されるテーマなどが、

あなただけの発信資産になります。

差別化とは、目立つための奇抜な言動ではなく、

〝届けたい相手と深くつながる工夫〟です。

同じジャンルの中でも「自分が一番熱を持てる切り口」を明確にすることで、

無理なく継続でき、自然と〝選ばれる存在〟になっていきます。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、

次の内容を頭に入れておいてください。

- 人気ジャンルの中でも、具体的な切り口で深く絞り込むことが重要

- フォロワーが「自分ごと」と感じられるテーマ設計が差を生む

- 自分の経験やスキルと重なる領域が、最強の武器になる

- 差別化とは〝広げる〟より〝深める〟発想で設計するもの

ジャンル選定はゴールではなく、

そこから先の「どこに特化するか」が真の勝負どころです。

ジャンルを選ぶだけじゃなく、その中でどこを深掘りするかが本当に大事なんです!

〝誰に届けたいか〟を丁寧に考えてみてくださいね!

コンセプト設計を重視した5ステップを実践ベースで紹介。

市場リサーチから販売までの流れを丁寧に解説しており、

「誰に・何を・どう届けるか」の設計に悩む方に最適です。

未経験の状態からコンテンツを販売する5ステップ!やりがちな失敗や売上を伸ばすコツを最高月商200万円の販売者が解説

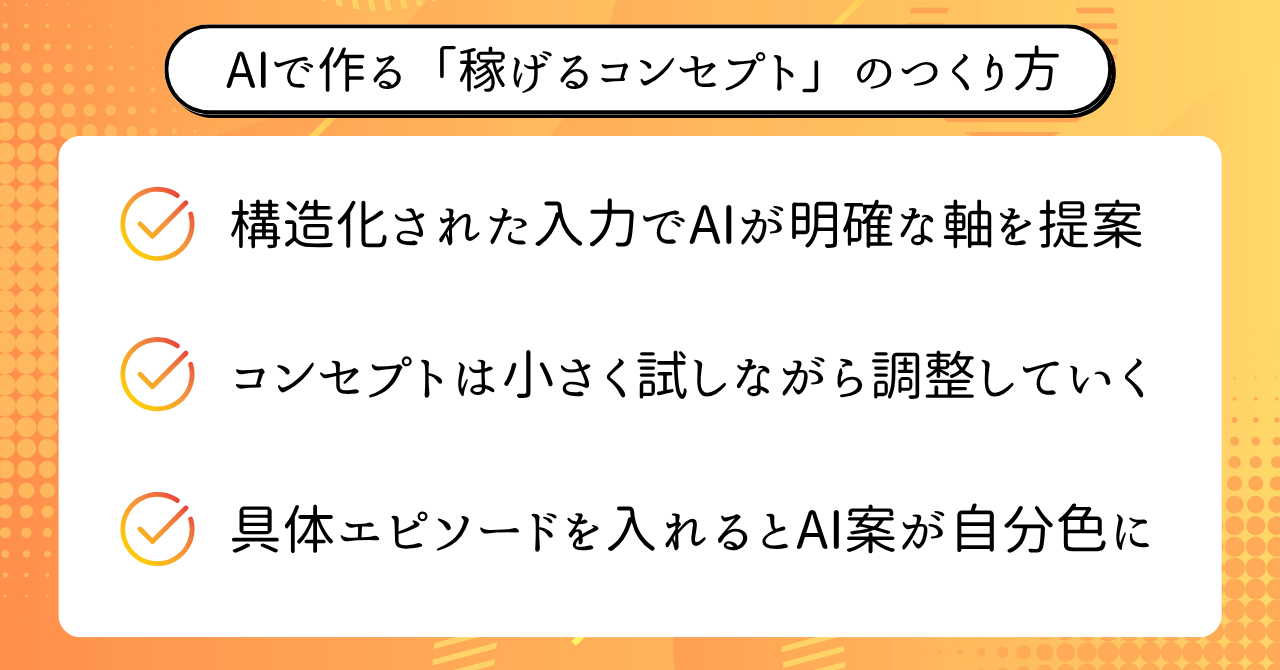

AIで作る「稼げるコンセプト」のつくり方

SNS発信で収益化を目指すなら、

〝しっかりと稼げるコンセプト〟を持つことが最初の一歩です。

そのコンセプト設計にはAIが大きな力を発揮します。

なぜなら、AIは「誰に」「何を」「どう届けるか」の要素を構造的に整理し、

初心者でもブレない軸を作れるからです。

たとえば、スレッズのような新しいSNSプラットフォームにおいて、

自分らしく稼げる発信軸を持つことは「自分の言葉で届く発信」に直結します。

本章では、AIプロンプトを使ったコンセプト設計の具体手法、

AIに任せすぎて失敗する落とし穴、そして自分らしさを活かして差別化するコツを丁寧に解説します。

プロンプトを使えば、初心者でも軸が定まる

結論から言うと、AIにコンセプト設計を任せる際は、

構造的なプロンプトが効果的です。

意図を伝え、必要な3つの要素である「誰に」「何を」「どう届けるか」を明示すれば、

AIからは稼げるコンセプトが具体的に提示されます。

以下がそのまま使えるプロンプトです。

私の情報を元にして、スレッズというSNSのプラットフォームで稼げるコンセプトを作成して下さい。

コンセプトは「誰に」「何を」「どうやって届けるか」の3つの項目から構成してください。

#私の情報

性別:

年齢:

職業:

好きなこと:

嫌いないこと:

実績や過去の経験:

この形式でChatGPTに入力すれば、

AIは〝構造化されたコンセプト案〟を作ってくれます。

たとえば「30代主婦向けに、在宅ライティングの始め方を、

毎朝10時に実践ワンポイント付きで届ける」など具体性のある提案が得られます。

重要なのは、このプロンプトが「ただ情報を羅列する場」ではなく、

「構造を意識した対話の場」をAIと共創できる点です。

その結果、初心者でも迷わない、

明確で再現性の高いコンセプトが生まれます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 構造的なプロンプトは「誰に」「何を」「どう届けるか」を明確にする

- 実例つきの具体的な出力を得ることで、初心者でも設計しやすくなる

- AIと対話しながら共創することで、再現性の高い軸ができる

- 単なる情報羅列ではなく、構造を意識した設計が鍵になる

構造化プロンプトを使うことで、

初心者でも軸のぶれない「稼げるコンセプト」が作れるようになります。

よくある失敗|AI任せで終わる人の共通点

AIプロンプトを使ったからといって、

自動的にうまくいくわけではありません。

失敗する人には共通したパターンがあります。

まず1つ目は、〝プロンプトだけ入力して満足する〟パターンです。

AIから提案されたコンセプトをそのまま貼り付けるだけでは、

自分の言葉に落とし込めず、実際の発信が空回りしてしまいます。

2つ目に多いのが、〝検証をしない〟ことです。

AIが提案したコンセプトをそのまま運用に乗せても、

読者の反応や数字を見ずに進めてしまう人は、

方向性のズレに気づけず、成果につながりにくくなります。

3つ目は、〝自分の強みに繋がっていない〟ことです。

AIに作られたコンセプトが、自分の経験や興味と乖離していると、

発信の継続性が失われ、最終的にはモチベーション切れになります。

これらを回避するためには、AIの提案を土台にしつつ、

自分ごとの言葉に再構成し、必ず小さくテストするという習慣が必要です。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、

次の内容を頭に入れておいてください。

- AIの出力をそのまま使うだけでは、自分らしさが消えてしまう

- 読者反応の検証をしないと、方向性のズレに気づけない

- 経験や興味と乖離したコンセプトは継続性が低下する

- 小さく試して調整する習慣が成果への近道になる

AI任せにせず、自分で検証しながら軸を育てていくことで、

コンセプトは本質的に強くなります。

自分だけの強みを〝差別化ポイント〟に変えるコツ

AIが作るコンセプトを、あなたらしさで上書きすると、

他とは違う魅力が生まれます。

そのためには2つのステップが有効です。

まず1つ目は、〝自分の経験エピソードを入力する〟こと。

プロンプトの自己情報欄に「副業で月5万円を3カ月で達成」「動画編集を独学で習得」など、

具体的かつ目立つ経験を書き込めば、

AIの提案もあなた色に染まります。

2つ目は、〝届け方にあなたの声を乗せる〟ことです。

AIの案を受けて、「自分ならこう言いたい」「これを伝えたい」という表現を追加しながらコンセプトを調整する。

たとえば「語りかけるトーン」「失敗談を交えるスタイル」「朝活向けの時間設定」など、

届け方の設計にこだわると差が出ます。

こうして再構成されたコンセプトは、

AIの知見にあなたの唯一性が加わり、スレッズ上で〝あなたらしい稼げる発信〟に進化していきます。

自分自身の経験と表現が乗った発信こそが、

人の心を動かし、信頼を集める力になるのです。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 具体的な経験は、AI提案をオリジナルにする最大の鍵

- 声のトーンやストーリーを添えることで共感力が増す

- 「あなた色」を加えないと、他と差がつかない

- AIとあなたの共創で、唯一性ある発信が形になる

自分だけの強みを差別化ポイントに転化することで、

発信は「あなたらしく」「稼げるもの」に進化します。

AIの提案にあなた自身の経験を掛け合わせると、

驚くほど説得力のある発信に変わっていきますよ!

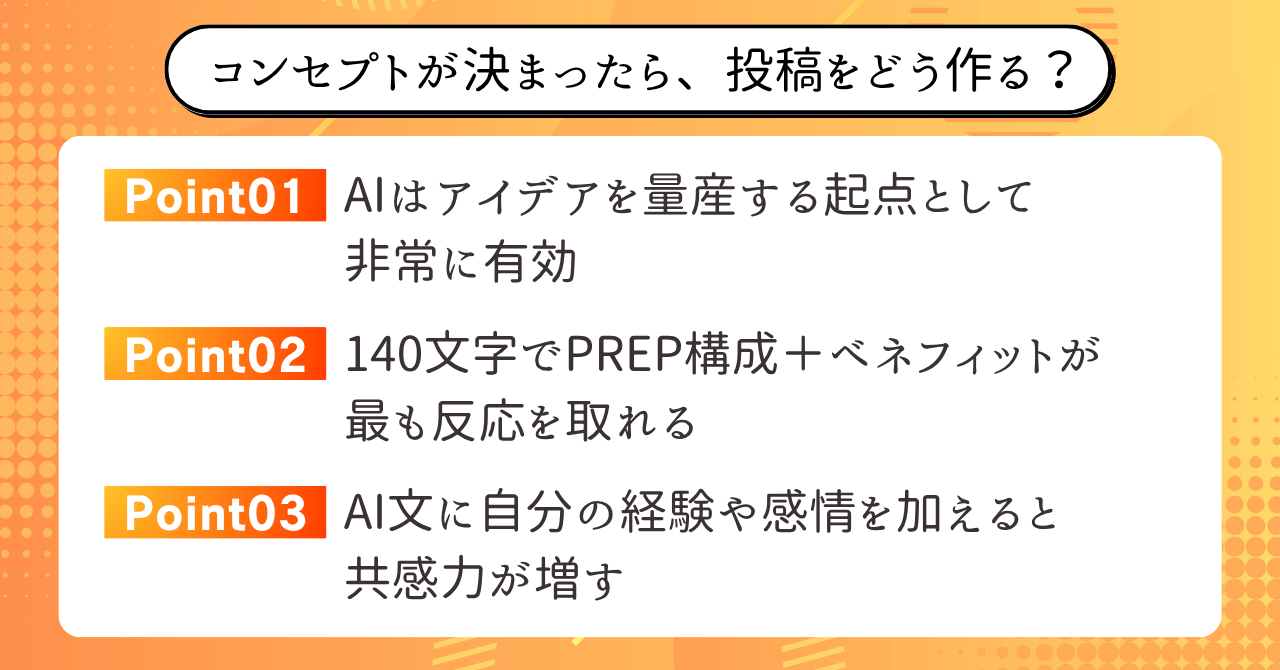

コンセプトが決まったら、投稿をどう作るべきか?

「コンセプトの土台はできたけれど、何を書けばいいのかわからない」

そう感じている方にこそ知ってほしいのが、

AIを使った〝アイデア量産術〟と〝文章設計術〟です。

結論から言えば、AIには「アイデアの種」から「読者が反応しやすい140文字投稿」まで、

一貫した投稿設計をお願いすることで、あなたらしい発信がスムーズに作れます。

その理由は、AIは大量の切り口を効率よく提供し、

人間の柔軟な編集で明確な価値に昇華できるからです。

具体的には、まず30個の投稿アイデアを生成し、

そこから「PREP法による構成」で短めの投稿設計を行い、

最後にあなたのトーンで表現を整えるという流れを踏むことで、

〝迷わず・悩まず〟〝読者に響く〟投稿が作りやすくなります。

この章では、「ChatGPTによるアイデア量産の方法」「PREP構成による140文字投稿の作り方」「AI生成文を人間らしく仕上げる編集テクニック」を実例を交えて丁寧に解説します。

投稿内容に迷わない!ChatGPTで〝アイデア〟を量産する方法

結論から言うと、アイデアが出ない時は、

AIに「とにかく30個」など数を指定して出力させるのが効果的です。

以下が利用するプロンプト例です。

コンセプトに沿った投稿アイデアを30個作ってください。

# コンセプト

(ここにコンセプト)

このプロンプトを入力すれば、「朝活で稼ぐ副業3選」「週末だけでできる在宅ライティング経験談」といった実践的なアイデアが30個得られます。

AIが大量のアイデアを出してくれるため、

あなたはその中から〝自分が語りたいもの〟〝読者の反応が取りやすそうなもの〟を選べばよくなり、

コンテンツ作業が圧倒的に楽になります。

また、多様な角度からテーマが出るので、

自分では思いつかない発想にも出会え、内容に深みが出やすくなります。

ここまでの内容を、少し整理しておきます。

- 「数」を指定してAIにアウトプットさせることでアイデアが枯れにくくなる

- 30個の中から読者に刺さる要素を選ぶことで作業効率が上がる

- 多角的な切り口が深みとバラエティを生む

- AIは種、自分はその中から〝実るもの〟を選ぶ役割になります

AIで量産したアイデアは〝土台の幅〟を広げ、

自分の選択力を活かす入り口になります。

反応を取るには?140文字のPREP構成で投稿を作ろう

結論として、読者の反応を取りやすくするには

「PREP構成+ベネフィット」を意識して140文字前後で書くことが効果的です。

以下がそのまま使えるプロンプトです。

『○○』というテーマで140~160文字でPREP法で投稿を作ってください。

また、ユーザーにとってのベネフィットを必ず入れるようにしてください。

# コンセプト

(ここにコンセプト)

このフォーマットで生成された投稿は、

問題提起(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→行動促し(Point)という流れがスッキリ整理され、

「なぜそれが役立つのか」が明確に伝わる構成になります。

たとえば「朝5分の副業習慣○○」なら、

忙しい人にもハードルが低い理由を明示し、

実践場面と得られるメリット(ベネフィット)を示すことで、

〝やってみよう〟という気持ちを引き出します。

PREP法をAIに任せつつ、あなたの言葉で〝あなたの読者に刺さる表現〟に磨き直すことで、

反応率が格段に上がります。

この話の内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 問題提起→理由→具体例→行動のPREP構成が伝わりやすさを生む

- 140文字前後に収めることで読みやすさが高まる

- ベネフィットがあるだけで読者の共感と行動意欲が引き出せる

- 〝あなたの声〟で語尾やトーンを調整すると反応率が上がりやすい

PREP構成+ベネフィット+あなたのひと言が、

投稿の反応を生む黄金パターンになります。

「AI生成そのまま」はNG|伸びる文章への仕上げ方とは?

結論として、AIの文章は〝線〟であり、

〝太い道〟に育てるのはあなたの編集力です。

AIが出した140文字文は、確かにPREP構成になっているかもしれませんが、

「あなたの経験が伝わるか」「感情が動くか」といった、

本当に反応を生む要素は入っていないことが多いです。

まず大切なのは、文末に〝あなたの言葉〟をひとこと加えること。

たとえば「私も初月に●円稼げました!」といった、

自身の成功体験や人間味を少し挿入するだけで、文章が一気に温度感を帯びます。

次に、語尾や呼びかけを意識した编辑です。

「~ですよね」「~されていませんか?」といった問いかけやあなたの語りかけを足すことで、

読者との距離感が縮み、共感が生まれやすくなります。

最後に、投稿に〝統一感〟を持たせるために、

あなたの言葉遣いや絵文字、フォーマットを軽く整えましょう。

これを「AI案+あなたの编辑」で継続的に書くことで、

〝あなたらしさ〟が乗った投稿が自然と増えていきます。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- AI案は構造が整っているがそのままでは無味乾燥になりがち

- あなたの経験や感情は〝共感の種〟になる

- 問いかけや語尾の工夫で読者との距離が縮まる

- フォーマットの統一がブランディング力を高める

AIに任せっぱなしにせず、〝あなたの声〟を込めることで、

AI生成文は一気に伸びる文章へと変わります。

AIはあくまでベース。

最後の仕上げに〝あなたの温度〟を加えるだけで、共感の力が段違いになりますよ!

AI活用の基本フレームとしてPREP法の有効性を紹介。

結論→理由→具体例という構造を押さえることで、

読者に響く140文字投稿の土台が作られ、投稿設計の型が自然に身につきます。

【これだけ見ればOK】ブログ初心者がやること10選!やらなくていいことや注意点も解説

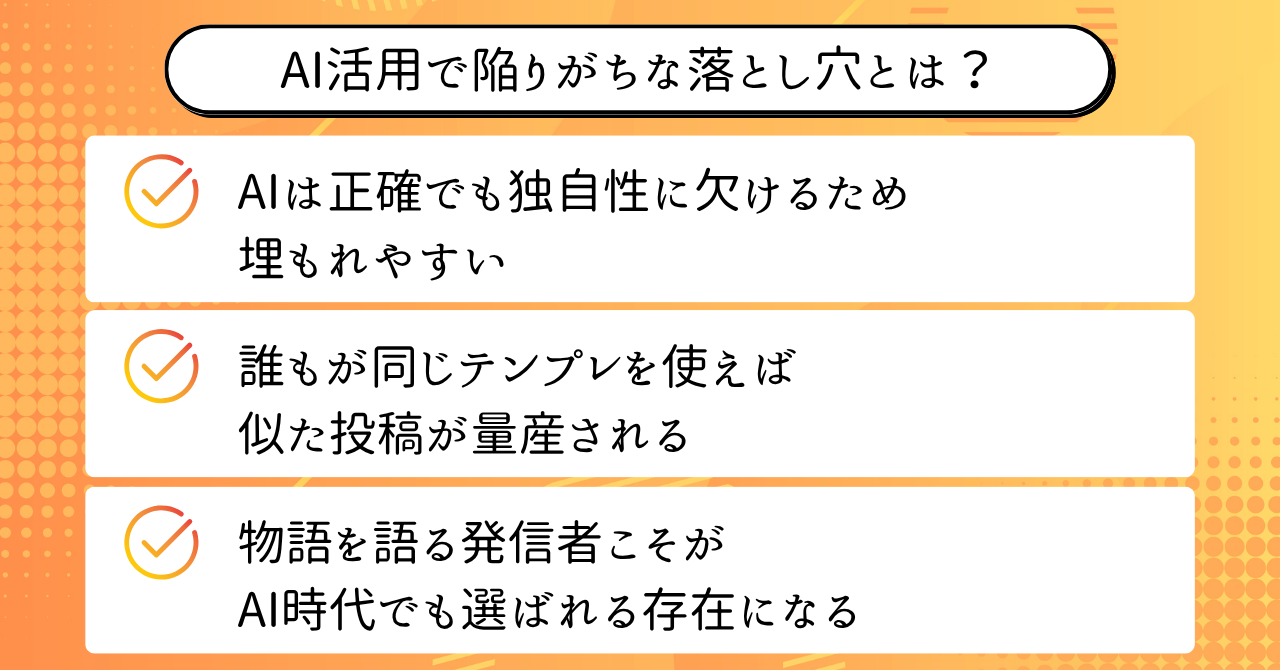

他の発信者に埋もれない!AI活用で陥りがちな落とし穴とは?

AIを活用すればコンテンツ制作が効率化できますが、

それだけでは埋もれるリスクも高まります。

なぜならAIから出力された文章やアイデアは、

多くのユーザーが同じように使えば〝画一的な大量生産〟に陥りやすく、

読者には「また同じような投稿」と映ってしまうからです。

たとえばコンセプトをもとにAIに依頼した投稿アイデアやPREP構成の文章が他と似通っていれば、

新規フォロワーの獲得にはつながりません。

つまりAIは〝素材〟であり、

そこにどうあなたの個性を乗せるかが差別化の分岐点になります。

本章では、「AI最適化の罠」「独自性を担保する工夫」「自伝的ストーリーの価値」の3点を事例を添えて実践的にお伝えします。

「AIが作る=最適」ではない|伸びないアカウントの共通点

結論を言えばAIが生成した投稿や構成は

〝最適ではない場合がほとんど〟です。

なぜならAIは統計的にもっとも妥当な表現を返す傾向があり、

そこにはあなたの独自性や深みが不足しているからです。

たとえば健康ジャンルのアカウントで「バランスの良い食事を三食取ろう」という投稿がAI出力された場合、

これは正しいものの他と差別化できません。

多くの人が同じテンプレートを使えば、

その投稿はタイムラインに埋もれてしまいます。

またAIは〝当たり障りない〟文章を優先するので、

感情を揺さぶる失敗談や生々しさが欠けやすいです。

読者が求めているのは「あなたのリアルなストーリー」や「あなたの体験に込められたエモーション」です。

こうした投稿はフォロワー数やエンゲージメントが伸び悩む傾向があります。

あらためてポイントを簡単にまとめておきます。

- AIは統計的な妥当性を優先しがちで個性が薄くなる

- 正しくても当たり障りのない投稿は埋もれやすい

- 感情や失敗談の欠如は共感を生みにくくする

- エンゲージメントには〝あなたらしさ〟の深みが不可欠

AI活用では、本当に強いアカウントにするための〝あなたの要素〟を忘れないようにしましょう。

似た投稿ばかりになる理由と〝あなただけの差別化〟戦略

多くの人が似た投稿を量産する理由は「同じAIプロンプトや言い回しを使うから」です。

たとえば「朝活習慣」というテーマで「朝5時に起きて30分読書」の投稿が大量に出回ると、

読者はすぐ目新しさを感じなくなってしまいます。

そこで効果的なのが「あなたの視点を組み込む」ことです。

まず具体的なエピソードを入れること。

たとえば「私は毎朝5時に起きて子どもを送り出してから読書しています」という背景や感情を含めれば、

その投稿はあなただけのものになります。

次に独自の結論や気づきを加えることも有効です。

たとえば「ただ起きるのではなく、自分の心に寄り添う時間にしています」といった哲学を付け加えることで、

オリジナリティが生まれます。

そうすることで、同じテーマでも〝世界に一つの投稿〟が生まれ、

新たなファンとの共感が深まります。

この話の内容を少し整理しておきます。

- 似た投稿が増えるのはプロンプトを共通化しすぎるから

- 具体的なエピソードが〝あなたの色〟となる

- あなたの気づきや結論で投稿にオリジナル性が加わる

- 唯一無二の投稿が共感とファン化につながる

差別化の鍵は、AI出力に〝あなたの視点と体験〟を乗せることにあります。

「自分の物語」こそが一番の武器になる理由

結論として、あなた自身の「ストーリー」はどんなAIよりも強い武器です。

人は他人の経験から共感し、自分との重なりを感じるからです。

たとえば副業ジャンルで「会社を辞めてスレッズで収益化した話」を失敗と成長の物語として語れば、

フォロワーにとって〝自分ごと化〟されます。

これはAI生成のテンプレ文にはない訴求力になります。

実際、成功している発信者は「自分のストーリー」を投稿の起点にし、

それが唯一のブランドとなっていることが多く、コミュニティも自然と形成されています。

その結果、収益にも直結する発信サイクルが生まれています。

AIはそのストーリーを引き出すための〝編集ツール〟であり、

あなたの体験記を起点に情景や感情、学びを織り交ぜることで、

文章には圧倒的な説得力が宿ります。

ですからフォロワーに響く投稿にするためには、AI任せにせず、

〝あなたの物語〟を徹底して描くことが最大の差別化になります。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- ストーリーには共感と説得力を生む力がある

- 失敗と成長を含めた体験記は読者にとってリアルな教材になる

- 成功者は自分のブランドを物語起点に構築している

強い発信者になるには、AIを使いながらも

〝あなた自身の物語〟を投稿の中心に据えることが不可欠です。

自分の物語を語れる人は、言葉の力が一気に強くなります。

AIでは決して代替できない部分なんですよ!

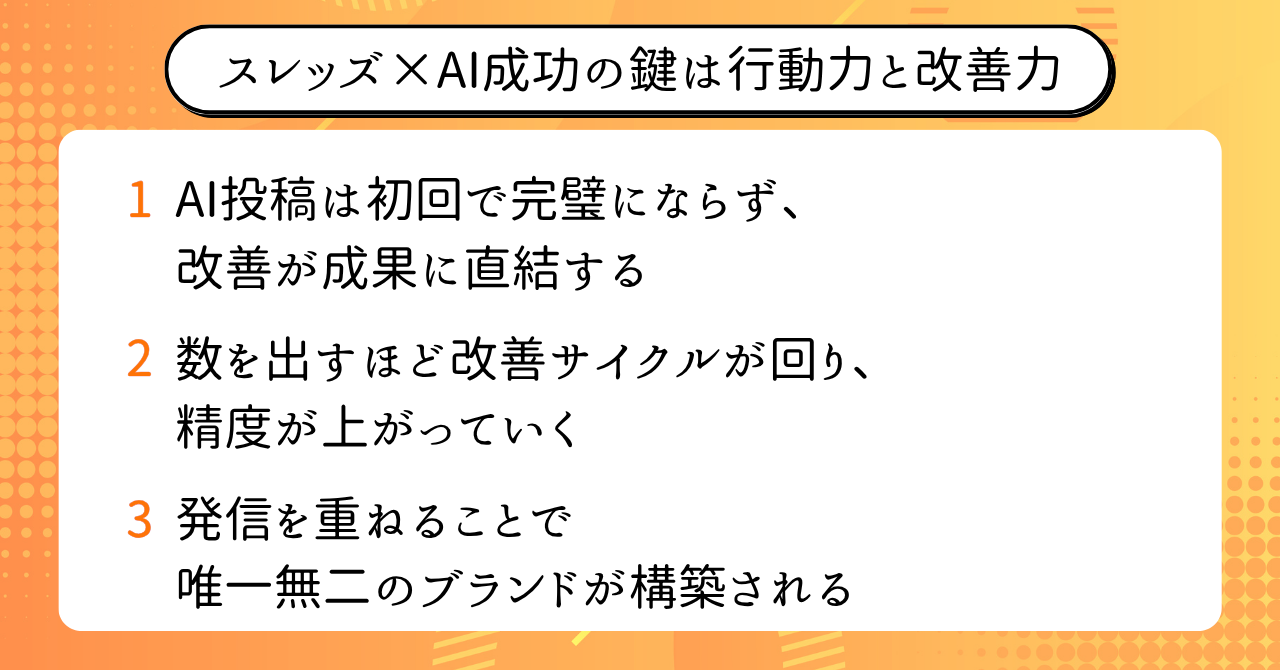

スレッズ×AIは〝知ってるだけ〟では伸びない|成果を出すための実践思考

情報を知っているだけではスレッズ×AIのポテンシャルは発揮できません。

なぜなら、実際のフォロワー獲得や反応を得るためには、

知識を使いこなし〝行動→検証→改善〟のサイクルを回す実践力が不可欠だからです。

具体的には、まずは小さな投稿で反応を見て、

どの表現やテーマが刺さるのかを数字で確認する。

そのうえで、AIによるアイデア出しや文章生成を活用しながら、

改善を重ねるという〝実践思考〟が成果につながります。

本章では、「とりあえずやる」から「反応を見て改善する」へのマインドシフト、「0→1突破に必要な行動量と継続力」「あなた自身のストーリーが未来の資産になる理由」について、

具体的に解説します。

「とりあえずやる」から「反応を見て改善する」へ

結論として、スレッズ×AIで成果を出すためには、

投稿後すぐに〝反応を見て改善する〟サイクルが鍵になります。

理由はAI生成の投稿は万能ではなく、

実際の読者の反応を見て調整しないと埋もれてしまうからです。

例えば「朝5分で○○」というテーマで投稿を作ったとして、

初回の反応が少なければ、〝タイトルを工夫する〟〝絵文字を足す〟〝タイミングを変える〟など微調整を加えながら再投稿していく作業が重要になります。

このように反応を数字で観察し、

小さな仮説を立てて改善を続けることで、投稿は一気に精度を増します。

結果的にフォロワーの心に刺さる投稿が増え、

収益やコミュニティ形成へとつながっていきます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- AI生成は出発点で、改善は人が行わないと成果に繋がらない

- リアルタイムの反応チェックが改善の出発点になる

- 微調整の積み重ねが投稿の精度を飛躍的に高める

- 改善を続けることでフォロワーとの信頼が育つ

反応を見て改善する姿勢こそが、

スレッズ×AIで成果を出す出発点になります。

「0→1」突破には〝行動量×継続〟が必要

結論として、ゼロから1を突破するには単発の成功ではなく、

行動量と継続が欠かせません。

理由は、スレッズ×AIは投稿のPDCAサイクルでしか伸びない仕組みだからです。

具体的には、「まずは30投稿」「週に8投稿」「2週間継続」といった最低ラインを設定し、

反応率を定点観測します。

実際に、投稿頻度を増やし続けた人ほど自然とアルゴリズムからの評価が上がったという成功者も多く、

そのサンプル数が反応率を安定させ、改善のヒントになるのです。

行動量を増やすことで反応のブレ幅が減り、

改善サイクルを加速できます。

さらに継続することで、

フォロワーとの信頼が少しずつ積み上がっていきます。

特に意識したいポイントは次の通りです。

- 投稿の絶対数が学びと改善の材料になる

- 定期的な投稿はアルゴリズムに好評価されやすい

- 継続はフォロワーからの信頼形成の源泉になる

- サンプルが増えるほど、改善や気づきの精度が上がる

この行動量と継続のセットこそが、

0→1突破を現実に近づける鍵になります。

あなた自身のストーリーが、未来の資産になる

結論として、あなた自身のストーリーは投稿単位を超えて〝資産〟になります。

理由はストーリーは長期的に共感を呼び、

フォロワーにとって意味のある価値となるからです。

例えば「子育て×副業」などのテーマで、

困難から工夫、成長までを丁寧に投稿として残していくと、

それは過去の蓄積として新規読者やコラボ機会に活きてきます。

コメント欄に「共感しました」「希望が持てました」と寄せられるような投稿は、

投稿そのものではなく〝生きた実績〟となるのです。

あなた自身のストーリーが定点観測のように蓄積されることで、

スレッズ上での存在感は時間をかけて積層され、

やがて〝あなたというブランド〟になっていきます。

この話の内容を少し整理しておきます。

- ストーリーは単発よりも長期的な共感を呼ぶ

- 過去の投稿が実績として再評価されることがある

- フォロワーはストーリーに価値や信頼を感じやすい

あなたの体験をコツコツ投稿していくことは、

将来の〝無形の資産〟を築く行為になります。

成功の鍵は、AIの力を借りつつ、自分で考え、行動し、反応を拾い、

ストーリーを描き続けることです。

この実践思考を持つことで、スレッズ×AIは単なるツールから

〝成果を生む発信基盤〟へと変わっていきます。

あなたが歩んできた道のりこそが、誰かの希望になります。

小さくても一歩ずつ積み上げていきましょう!

AIによる投稿アイデア出しからキャラクター設計、投稿構成、反応分析までを一挙にカバー。

知識だけでなく、実際に動かして育てる実践思考と運用仕組み構築の流れを体験できます。

【初心者向け】Threads(スレッズ)×AIで1ヶ月1000人増!誰でもできるフォロワー激増の全仕組みを大公開!

スレッズ×AI時代に求められる〝実践者〟としての覚悟

AIを使えば誰でも発信できる時代になりました。

けれど、〝知っている〟だけで成果が出るほど、

情報発信の世界は甘くありません。

実際に結果を出している人たちは、

ただ情報を集めるだけでなく、自ら行動しながら学び、改善を重ね続けています。

特にスレッズのような変化の早いプラットフォームでは、

完璧な戦略よりも〝やりながら試す〟姿勢が求められます。

投稿の反応を見て仮説を立て、コンセプトを調整し、

自分の色を磨いていく。

その積み重ねこそが、信頼や影響力のある発信へとつながっていくのです。

AIの力を借りることはとても有効ですが、

最終的に差がつくのは〝人間らしさ〟です。

あなたの体験、言葉の熱量、そして継続する意志が、

画面の向こうの誰かの心を動かします。

だからこそ、思考を止めず、手を動かすことが何より大切です。

最初は誰だって不安です。

でも、不完全でも始めてみること。

少しずつでも改善していくこと。

そのすべてが、未来の自分にとっての〝資産〟になっていきます。

完璧を目指すのではなく、まずは一歩を踏み出してみましょう。

あなたにしか語れないストーリーが、

きっと誰かの心に届いていきます。

焦らず、丁寧に、自分の歩幅で進んでいけば大丈夫です。

3ヶ月で月収7桁達成!Threads×AIの〝最強運用法〟

シロウさんのBrain「シンスレッズ【0から3ヶ月で1.5万人・月7桁稼ぐ最強Threads × AI運用】」では、ThreadsとAIを活用して最小労力×最短で「集客・教育・収益化」を自動化するノウハウが学べます。

- どのジャンルに参入しても当たり前のように商品が売れる「Threads特化型マーケティング概論」

- 知ってるだけでThreads攻略がヌルゲー化してしまう「Threads運用の本質」

- 一切の利益の取りこぼしをなくし、月100万まで駆け上がる「Threads裏活用法」

- インスタとの相乗効果による他の追随を許さぬ集客力と教育力で爆益をもたらす「Threads×インスタ運用術」

- マネタイズから逆算し顧客が商品を買わざるを得ないアカウントを生み出す「無敵のアカウント設計」

- 競合の決定的弱点を炙り出し、勝ち確の状態で運用をスタートさせる「革命的市場リサーチ術」

- インプレッションを劇的に高め、フォロワーをあなたの世界に没入させるための「Threadsライティングの絶技」

- 知らずに運用すると取り返しがつかなくなる「Threadsの真のアルゴリズム」

- 爆発的な反応を獲得し、格上からプッシュされまくる存在となるための「引用投稿の正解」

- 息を吐くようにバズを起こし、タイムラインで無双を起こす「最強投稿テクニック」

- フォロワーを反射的に動かし投稿への反応率を最大化させる「習得必須CTA術」

- あなたを崇拝する熱狂的支援者を大量に生み出す「ファン化の極意」

- ファンを超越しあなたの信仰者と化した最強フォロワー軍団を作る特殊技術「文化形成」

- 収益化の解像度が10倍になり、お金を稼ぐことが簡単に思えて仕方なくなる「Threadsマネタイズ大全」

- 真似するだけで面白いくらいにアフィが成約しまくる「爆売れアフィテンプレート」

- 大衆を意のままに操り望んだ意思決定へ仕向ける「悪用厳禁教育ノウハウ」

- 計画的に熱狂を巻き起こし商品が飛ぶように売れまくる「破壊的プロダクトローンチの型」

- Threads投稿をテンプレ化し、ワンクリックで理想の投稿が生まれる「魔法のプロンプト作成術」

- 自動で投稿を一括取得する神ツールと労力不要でバズるネタを見つけ出す「シン・投稿リサーチ術」

- 知っているだけで世界が激変するAIで投稿を作る際に絶対に意識すべき「2つの最重要ポイント」

- 読み手の心を鷲掴みにして離さないハイクオリティな長文投稿を瞬間生成する「最強プロンプト集」

シロウさんのXではSNS、AIを活用した稼ぎ方を発信しています。

フォローしていない方は、ぜひフォローしてみてください。

シロウさんのXアカウントはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。