Brainメディア運営部です!

今回の記事では、AI音楽×YouTubeの専門家のヌンちゃまさんに情報提供いただきました。

簡単に紹介をさせていただきます。

AI技術の進化は、私たちの生活だけでなく、音楽の世界にも革新をもたらしています。

今、注目を集めているのが、数クリックで楽曲を生み出すAI音楽ツール、〝Suno(スノー)〟です。

音楽理論や機材の知識がなくても、本格的な曲が誰でも作れるというのが最大の魅力。

しかし、使い始めの初心者には、〝いつも似たような曲になる〟〝商用利用が不安〟などの悩みもつきものです。

この記事では、初心者がつまずきやすいポイントとその解決策を徹底的に解説します。

Sunoの基本操作から、プロンプト改善のテクニック、ジャンル別の音楽生成ノウハウまで、

これからAI音楽を始めたい方にとって、必要なすべての情報を網羅しました。

AIに〝作らされる〟のではなく、自らの手でAIを〝操る〟時代がやってきています。

この記事を読み終える頃には、あなたもSunoで〝自分だけの音楽〟を自在に生み出せるようになるでしょう。

目次

AI音楽生成とは?初心者でもできる理由

近年、AIの技術革新によって、音楽制作の常識が大きく変わってきました。

今や、専門的な知識がなくても、誰でもAIを使って楽曲を生み出せる時代です。

その代表的なツールが〝Suno(スノー)〟で、単語レベルの指示でも本格的な音楽が出力できます。

この章では、AI音楽生成の根本的な仕組みと、初心者に優しい理由を詳しく解説していきます。

AI音楽生成の仕組みと基本の流れ

AI音楽生成は、ユーザーが入力する「プロンプト」に基づいて進行します。

プロンプトとは、〝こんな曲を作ってほしい〟という希望を言語化したものです。

例えば「夜のドライブに合うチルな雰囲気」といった抽象的な表現でも問題ありません。

その言葉からAIがジャンル・テンポ・雰囲気を判断し、楽曲を構築します。

特にSunoでは、2パターンの楽曲が自動生成されるため、好みに応じた選択が可能です。

しかも、わずか数十秒で再生可能な状態になるのも魅力的なポイント。

時間をかけずにクリエイティブな結果が得られるというのが最大の強みです。

この背景には、Sunoが数百万件を超える音源や歌声データを学習してきた実績があります。

その学習により、AIは「人間のように歌う」「自然な曲構成を作る」といったスキルを獲得しました。

昔のAI音楽といえば、どこか無機質な機械音を想像していた方も多いでしょう。

しかし今では、人間と区別がつかないほど滑らかなメロディや歌声が生まれています。

バージョン4.5となった現在のSunoでは、文字数の上限が約1,000文字まで拡張され、より詳細なプロンプト入力が可能になりました。

これにより、初心者でも具体性のある指示が出しやすくなっています。

また、日本語だけでなく、多言語に対応しているのも魅力のひとつです。

英語が苦手な方でも、日本語での入力で自然なメロディを作成できます。

こうした配慮が、Sunoが「初心者向け」と評価される理由のひとつなのです。

プロンプト以外にやることは基本的にありません。

コード進行や音階、ミキシングの知識がゼロでも、即座に音楽を生み出せるのは、驚くべき進化と言えるでしょう。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- プロンプト入力だけで曲全体が自動生成される仕組み

- 自然な歌声と構成力は、大量の学習データによる成果

- 初心者でも簡単に操作できるインターフェース設計

AI音楽生成は〝難しそう〟という先入観をくつがえす、誰でも使える強力なツールです。

音楽理論がなくても作れる理由

かつて音楽制作は、コード理論やスケール知識といった音楽的リテラシーが必要とされていました。

しかし現在のAI音楽ツールでは、そのような理論的知識がほとんど必要ありません。

その理由は、AI自体がすでに「音楽理論を習得している」状態だからです。

代表的なツールであるSunoは、大量の既存楽曲データを学習することで、メロディ構造やコード進行のパターンを内部的に理解しています。

この学習済みデータベースにより、ユーザーが指定しなくても理論的に破綻しない曲が生成されるのです。

たとえば「明るい雰囲気」「落ち着いた夜の曲」といった抽象的なプロンプトを入力するだけで、

AIが自動的に適切なコード進行や楽器構成を選び、違和感のない曲に仕上げてくれます。

さらに、Sunoでは日本語・韓国語・ヒンディー語など、多言語の音楽も出力可能です。

つまり「理論+言語」の壁を同時に越えてくれるという点でも、初心者に優しい設計となっています。

AIが学習している楽曲の中には、ポップス・ジャズ・EDMなど多彩なジャンルが含まれているため、

ジャンルやテンポを指定すれば、そのジャンルらしさを保ったまま自動で展開してくれるのも魅力です。

つまり、Sunoを使えば、プロと同じような音楽的判断が自動で再現されるということ。

これは、初心者だけでなく、音楽にブランクがある人や副業で音楽を試したい人にも最適な環境です。

さらに驚くべきは、感情やシチュエーションまでもプロンプトで伝えられる点です。

〝雨の日のカフェで流れていそうな曲〟というだけで、メロディの構成が変わってくるのは感動的です。

このように、AIが〝学習済みの音楽理論〟を活用してくれることで、私たちは「伝えるだけ」で良いのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- AIが音楽理論をすでに学習済みなので、ユーザーは入力するだけでOK

- 多言語・多ジャンル対応で、表現の自由度が高い

- 感情やシーンを反映した曲作りも自動で実現

音楽理論がない人でも、まるでプロのような作品が自然と完成する環境が整っているのです。

代表的なAI音楽ツールの紹介(Suno・AIVA・Boomyなど)

AI音楽制作を始めるにあたって、まず知っておきたいのがどのツールを使えばよいのかということです。

現在のAI音楽ツールは多機能かつ高性能で、それぞれに特徴があります。

その中でも特に注目を集めているのが、Suno・Udio・AIVA・Boomy・Riffusionといったツール群です。

まず、最も広く使われているのがSuno(スノー)です。

Webブラウザ上で完結し、プロレベルの機材を使ったようなクオリティの音楽が数十秒で完成します。

鼻歌を入力して楽曲に変換したり、編曲やリミックスまでAIが担当してくれるなど、初心者から中級者以上にも対応した万能型ツールです。

次に、音質と表現力の高さで人気を集めているのがUdio(ユーディオ)です。

メロディの繊細さや、ボーカルの表現に優れているため、より人間らしい歌を作りたい人におすすめです。

また、クラシック音楽や映画音楽に特化したAIとしては、AIVA(アイヴァ)が知られています。

シーン演出やドラマティックな楽曲制作に向いており、商用映像との相性が抜群です。

手軽さを重視するなら、Boomy(ブーミー)が便利です。

アプリ感覚で楽曲が作れ、生成した曲をそのまま配信プラットフォームへアップロードする機能も備えています。

さらに、対話型インターフェースが特徴的なRiffusion(リフュージョン)は、

チャットでのやりとりを通して音楽生成を行うという、ちょっと変わったアプローチを採用しています。

どのツールを使うかによって、制作スタイルも大きく変わってくるため、自分の目的や好みに応じて選ぶことが大切です。

最近では、複数ツールを組み合わせて使うクリエイターも増えており、

AI音楽制作は、単なる「遊び」から「作品づくり」へと進化しています。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 多機能なSunoは初心者にも扱いやすく、クオリティも高い

- Udioは自然なボーカル生成に特化

- AIVAは劇伴やクラシックなどの構成に優れている

- BoomyやRiffusionは手軽さ・対話性が魅力

それぞれの特性を知ることで、自分の表現に最適なAIツールが見えてきます。

AI音楽を長く続けるためのマインドと目的設計

AIで音楽を作れる時代になったとはいえ、続けることが何よりも大切です。

継続できるかどうかは、技術よりもマインドセットと目的設計に大きく左右されます。

まず意識すべきは「楽しむこと」です。

自分が楽しいと思える曲、自分が聞きたいと思えるジャンルを作ることが原動力になります。

興味のないジャンルや、義務感だけで作った曲は長続きしません。

プロンプトも難しく考えすぎず、〝好きな音楽を作って遊んでみる〟という気持ちが大切です。

また、AI音楽を通じて何をしたいのか、あらかじめ明確にしておくと継続につながります。

たとえば、「YouTubeでBGMとして配信したい」「NFT音楽を販売したい」「自己表現として楽曲を出したい」など、

具体的な出口戦略があるだけで、取り組みの質が変わってきます。

一方で、「お金を稼ぐためだけ」という目的だと、伸び悩む可能性が高いのも事実です。

音楽は感情を伴う表現活動であり、自分の楽しみや情熱がなければ作品に深みが出にくいからです。

そのため、まずは自分が心地よく感じるジャンルから始めるのがベストです。

1つのジャンルを極めるもよし、複数ジャンルにチャレンジするもよし。

何より大切なのは、「楽しむこと」を忘れないことです。

そうすれば、自然と学びが深まり、継続も苦ではなくなっていきます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 継続のカギは「楽しさ」と「目的意識」

- 好きなジャンルから始めることで無理なく続けられる

- 金銭目的だけではモチベーションが維持しづらい

- 出口戦略を持つと取り組みの質が変わる

AI音楽制作は、感情を乗せてこそ長く続く〝創作活動〟になっていきます。

好きって気持ちを忘れなければ、AI音楽はずっと楽しく続けられるよ。

Sunoの基本的な使い方(初心者向け)

AI音楽制作を始めるにあたって、最初に悩むのが「どのツールを使うべきか」という点かもしれません。

そんな中で、Suno(スノー)は〝簡単・高品質・速い〟の三拍子が揃った注目のAIツールです。

ここでは、初心者が迷わずスタートできるように、Sunoの使い方や注意点をわかりやすく解説していきます。

Sunoとは?できること・できないこと

AI音楽生成ツールの中でも、今圧倒的な注目を集めているのがSuno(スノー)です。

最大の特徴は、誰でも数クリックでプロ並みの楽曲が作れるという手軽さにあります。

ログインしてクリエイトボタンを押すだけで、ジャンルや雰囲気を入力する簡単なステップで音楽が完成します。

しかも、歌詞まで自動で作ってくれるため、歌詞に悩む初心者でもすぐに曲を仕上げることができます。

歌詞の内容も自由度が高く、感動系からシュールなネタ系までバリエーション豊かです。

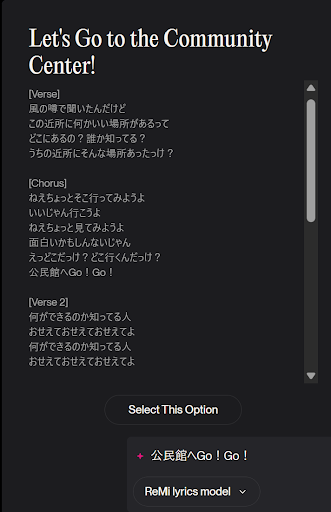

以下の画像は「公民館へGo!Go!」と入れるだけでAIが歌詞を作成してくれた事例です。

また、Sunoの最大の魅力は、メロディやリズムの完成度の高さ。

AIが自動で最適化してくれるため、耳障りがよく違和感のない仕上がりになります。

ですが、一方でできないことも存在します。

たとえば、効果音(SE)や環境音のような音楽以外の音は生成できません。

また、商用利用ができるのは「有料プラン」のユーザーのみという制限もあります。

さらに、インターフェースが日本語対応していないため、英語が苦手な方にとってはとっつきにくさを感じるかもしれません。

チャット形式ではなく、あくまで設定入力型のツールなので、細かい質問をしながら操作することはできないのも覚えておきましょう。

とはいえ、そのシンプルさこそがSunoの魅力であり、初心者に優しいポイントでもあるのです。

「とにかく今すぐ曲を作りたい」という人には、最適な選択肢だといえるでしょう。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- Sunoは手軽に高クオリティの曲が作れる初心者向けツール

- 歌詞作成まで自動化されており、感情表現も多彩

- 効果音は作れず、商用利用は有料プラン限定

- 英語インターフェースと非チャット形式に注意が必要

シンプルで高機能なSunoは、音楽制作の第一歩としてぴったりのAIツールです。

Sunoの登録〜曲生成の基本ステップ【V3.5/V4.5両対応ガイド】

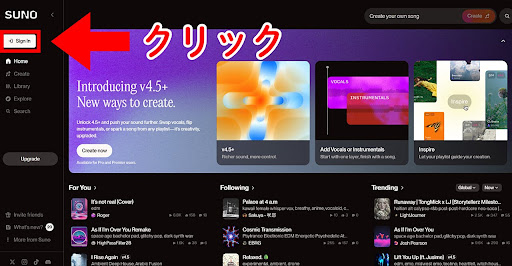

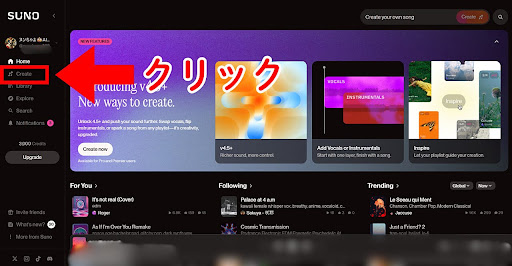

Sunoで音楽を作り始めるには、まず公式サイト(https://suno.com/)にアクセスし、「Sign In」からGoogleアカウントやメールでログインしましょう。

ログイン後は、トップページにある「Create」ボタンをクリックするだけで、音楽制作がスタートできます。

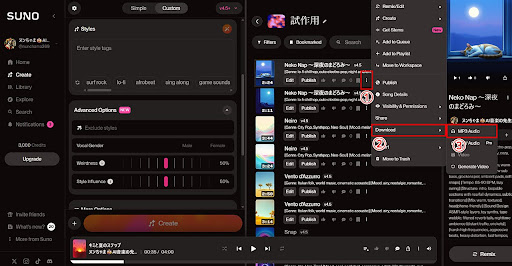

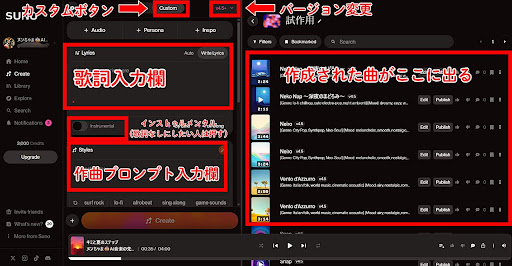

制作モードは「Simpleモード(V3.5)」「Customモード(V4.5)」の2種類。初心者には、まずは入力項目が少ない「Simpleモード」がおすすめです。

たとえば「lofi」「night」「relax」などの単語を入力し、「Create」で生成するだけで、約1分後に2パターンの楽曲が完成します。

気に入った曲は、縦三点メニュー(︙)→「Download」→「MP3 Audio」で保存可能。SNSシェアやYouTubeへの活用もすぐにできます。

慣れてきたら、ぜひV4.5の「Customモード」にも挑戦してみましょう。ジャンル・BPM・使用楽器・雰囲気・歌詞・構成まで細かく指示でき、「Wiredness(奇抜さ)」や「Style Influence(反映度)」といった高度なスライダー設定も利用可能です。

プロンプト作成に迷ったときは、ChatGPTに以下のように聞いてみましょう:

あなたは世界で人気のYouTubeで100万再生を超えるBGM動画を作るプロです。 「〇〇」というテーマで、Suno v4.5用に最適なプロンプトを作ってください。

生成されたプロンプトを「Styles」にコピペし、Createボタンを押せば、自分だけの1曲が完成します。

このステップを押さえれば、音楽経験ゼロでも、誰でも「AI作曲家」としての第一歩を踏み出せます。

このパートで覚えておきたい3つのポイントはこちら:

- Sunoは登録〜生成までたった数クリック

- V3.5は初心者向け、V4.5は表現力重視

- プロンプトにこだわるほど楽曲の個性が広がる

「AI作曲って難しそう」と思っていた人も、まずは1曲、作ってみると世界が変わります。

初心者が最初にやりがちなミスと改善ポイント

Sunoを使い始めたばかりの人がよくつまずくのがプロンプトの作り方です。

「ローファイ」「かわいい」「夜っぽい」など、単語だけで終わらせてしまうケースが非常に多く見られます。

確かに、それでもそれっぽい曲が生成されることはありますが、狙った雰囲気の音楽にはなりづらいのが現実です。

具体的なイメージを伝えられないと、AIは「曖昧なまま」曲を作ってしまいます。

重要なのは、〝どんな場面〟で、〝誰が〟、〝どんな気分で〟聴くかを明確にすることです。

たとえば、「雨の夜、カフェで本を読んでいるときに流れる音楽」のように、シーンや感情まで含めて伝えるとグッと精度が上がります。

また、自分だけで考えようとしすぎるのも失敗のもとです。

プロンプトに迷ったときは、ChatGPTなどの他のAIに相談して、構築を手伝ってもらうのが有効です。

「こういう曲を作りたいんだけど、どんな指示を出せばいい?」と尋ねるだけでOKです。

この工程を飛ばさずにやることで、初心者でも狙った曲がスムーズに作れるようになります。

AIは、こちらのイメージを正確に与えれば与えるほど、驚くほど正確な音楽を返してくれるのです。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 単語だけで終わらず、場面や感情まで細かく伝える

- 他のAIに相談しながらプロンプトを構築する

- 迷ったら「どんな人に、どんな場面で聞かせたいか」で考える

プロンプトの精度が上がることで、生成される音楽の質も劇的に向上します。

最初から完璧じゃなくても大丈夫!ちょっとずつAIとの対話に慣れていけばOKだよ♪

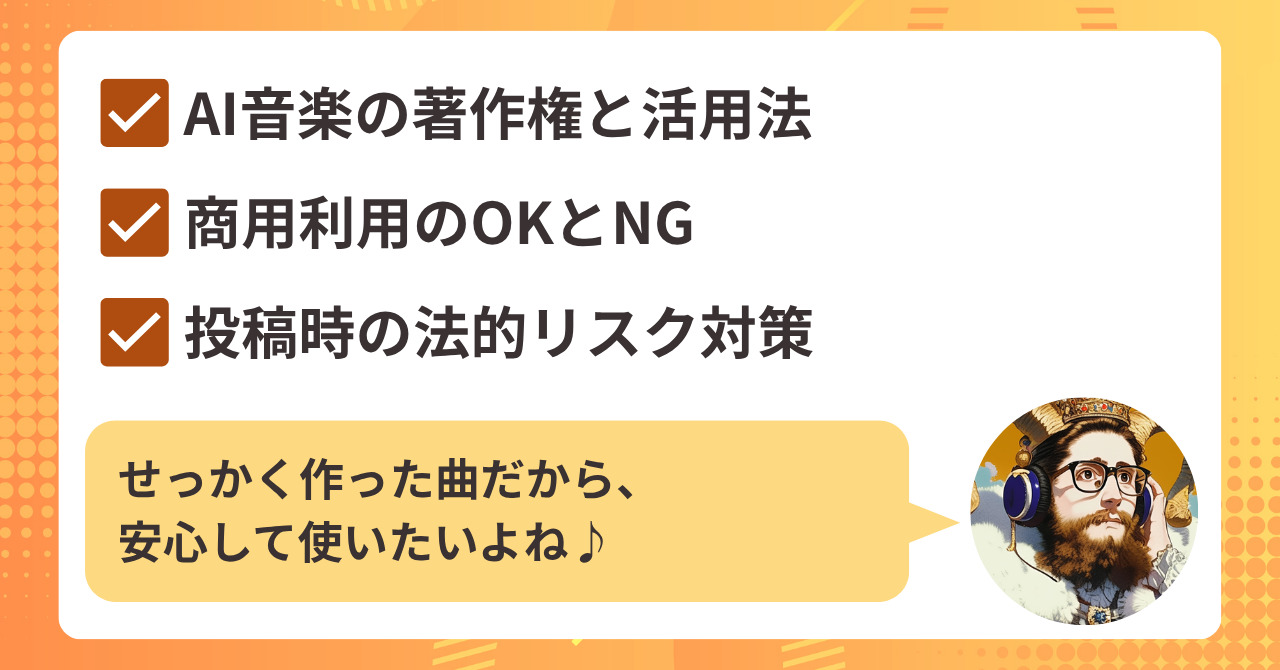

AI音楽と著作権・商用利用の基礎知識

AIで音楽を作れるようになると、気になってくるのが著作権や商用利用のルールです。

「この曲って自分のものになるの?」「販売しても大丈夫?」といった疑問は、誰もが一度は抱きます。

ここでは、AI音楽制作における著作権の考え方と、Sunoの利用ルールを中心に解説していきます。

AIが作った曲の著作権は誰にあるのか?

AIが作曲した場合、その曲の著作権は基本的に「誰が所有するか」が非常に曖昧になりがちです。

しかし、Sunoでは利用プランによって「著作権の帰属先」がはっきりと定められています。

無料プランで生成した楽曲については、著作権はSunoに帰属します。

つまり、たとえ自分でプロンプトを考えて作曲しても、その曲は自分のものではありません。

一方で、有料プランを契約している状態で生成した曲は「作成者=あなた」に著作権が帰属します。

注意が必要なのは、無料プランで一度作った曲は、後から有料プランにアップグレードしても著作権が移らない点です。

たとえば、無料プランで作った曲を後から販売したいと思っても、著作権の関係で商用利用できない可能性があります。

このため、商用利用やオリジナル作品としての展開を考えている人は、最初から有料プランを選んでおくのが安全です。

ちなみに、有料プランは月額1,500円で、月500曲まで生成可能となっています。

これは、1日あたり約16曲作れる計算なので、積極的に作品を作っていきたい人にとっては非常にコスパが高いと言えるでしょう。

権利の所在を明確にしておくことは、創作活動を長く続けるための重要な土台になります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 無料プランの楽曲はSunoに著作権がある

- 有料プランの楽曲は作成者に著作権が帰属

- 後からアップグレードしても著作権は移らない

創作の自由を守るためにも、プラン選びは慎重に判断したいところです。

Sunoの利用規約と商用利用ポリシー

著作権に続いて重要になるのが、Sunoの利用規約と商用利用のルールです。

まず押さえておきたいのは、「人間が関与していれば商用利用可能」だという点です。

具体的には、ユーザーが自ら操作して音楽を生成する場合、それを販売・公開することは基本的に問題ありません。

ただし自動スクリプトなどで大量に曲を作る行為は利用規約で禁じられています。

「1クリックで100曲作る」といった無人生成のような使い方は避ける必要があります。

また、Sunoの学習データが他人の著作物を含んでいるかどうかも気になるポイントでしょう。

これについてはSuno側が明確な開示をしておらず、利用者が生成した楽曲に関する責任は基本的に利用者側にあるというスタンスを取っています。

たとえば、生成された曲が他のアーティストの作品と似ていたとしても、それだけで著作権侵害とは判断されません。

現時点では、法整備も追いついていないため、グレーゾーンな部分が多いのが実情です。

とはいえ、Sunoは企業としてこの点に非常に注意を払っており、ユーザーが安心して使える仕組みづくりを進めています。

今後の法改正に備えつつ、現行ルールの中で最大限活用していく姿勢が求められます。

このように、「何ができて、何がNGか」を理解した上で使うことが商用展開には不可欠です。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 人間が操作して生成した曲は基本的に商用利用が可能

- 自動大量生成は禁止されている

- ユーザーが安心して使える仕組みづくりを進めている

正しく使えば、Sunoはビジネスにも大きな武器になるサービスです。

YouTubeやSNSで使うときの注意点

生成したAI音楽をYouTubeやSNSで活用する際には、著作権とは別に注意すべきポイントがあります。

そのひとつが、プロンプトに〝アーティスト名や曲名〟を入れてしまうことです。

たとえば、「宇多田ヒカル風」「YOASOBIの曲みたいに」などの表現は、AIにそのアーティストの特徴を学習させて生成させることにつながります。

その結果、完成した曲の中にアーティスト名や曲タイトルの断片が自動で入り込んでしまう可能性があります。

この状態でSNSに投稿すると、著作権や肖像権に抵触するリスクが生じます。

特に、YouTubeの自動検出システムは非常に精度が高く、他人の名前が入っているだけで「著作権違反」と判断される場合もあります。

また、仮に削除されなかったとしても、広告収益の対象から除外されるケースもあるため注意が必要です。

安全な使い方としては、「誰の音楽にも似ていない、自分だけのオリジナル作品」だと証明できるようにしておくことです。

そのためにも、プロンプトから「アーティスト名」「具体的な既存曲名」は外しておくのが鉄則です。

Sunoは創造性に富んだ楽曲を作れますが、指示の出し方ひとつで法律トラブルに発展する可能性があるということは、忘れずにいたいですね。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- プロンプトにアーティスト名や曲名は入れない

- 生成された曲に名前が混ざっていないか確認する

- 投稿前に著作権のリスクをチェックする習慣をつける

公開する前のワンチェックが、トラブルを防ぐ一番の対策です。

せっかく作った曲だから、安心して使いたいよね♪注意点さえ守れば怖くないよ!

AI音楽が〝同じ曲ばかり〟になる理由と解決策

AIで音楽を作っていると、「あれ?毎回同じような曲しかできない…」と感じる瞬間があるかもしれません。

これはAI生成音楽における“あるある”であり、しっかりと理由があります。

第4章では、なぜ似たような曲ができてしまうのか、そしてその現象をどう打破していけばよいのかを解説します。

Sunoガチャ現象とは?

AI音楽ユーザーの間で知られる〝Sunoガチャ〟とは、思った通りの曲がなかなか出てこない現象を指します。

たとえば「明るいJpopっぽい曲を作りたい」とプロンプトを入れても、毎回似たような展開・雰囲気の曲ばかりになってしまう。

この原因の多くは、プロンプトの情報量不足と表現のワンパターン化にあります。

特に初心者は「元気」「Jpop」「かわいい」など、短く抽象的な言葉しか入れない傾向が強いです。

そうなるとAIは、毎回ほぼ同じ学習パターンから似たような曲を生成してしまうのです。

さらに、Sunoの旧バージョン(v3.5以前)ではプロンプト文字数が少なく、表現が限られていたという事情もありました。

しかし現在のSuno v4.5では、最大1,000文字まで入力できるようになり、詳細な指示が可能です。

この機能を活用することで、より複雑で個性のある楽曲をAIに生成させることができるようになっています。

加えて、時間帯や感情、登場人物、シチュエーションなどを具体的に伝えると、生成される音のバリエーションも大きく広がります。

「イベントに流すための深夜ラウンジ風Jpopバラード」など、文脈を豊かにすることが鍵になります。

プロンプトを洗練させていくことで、ガチャ要素からの卒業は十分可能です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- プロンプトが抽象的すぎると同じ曲になりやすい

- バージョン4.5では1,000文字まで指示できる

- 文脈を具体化することで曲のバリエーションが出せる

プロンプトの“質と深さ”が、そのまま楽曲の多様性につながります。

初心者がよく使うNGプロンプト例

AI音楽において、プロンプトの質が曲のクオリティを大きく左右します。

しかし、初心者の多くが使いがちなプロンプトには、いくつか共通したNGパターンがあります。

代表的なNG例は、単語だけで終わるような指示です。

たとえば「ローファイ」「明るい」「切ない」など、抽象度が高く、文脈のない単語だけだとAIの解釈が曖昧になります。

結果として、似たような曲しかできず、ユーザーが望む方向性にはなかなかたどり着きません。

次にありがちなのが、感情表現がざっくりしすぎているケースです。

たとえば「嬉しい感じで」とだけ書いても、どんなシチュエーションで、誰が嬉しいのかがわからないため、曲のトーンもふわっとしたものになります。

また、「BGM用」とだけ書いて終わってしまう人も多いですが、それでは用途が広すぎてAIが迷ってしまいます。

重要なのは、時間帯・場所・聞く人の気持ち・場面の雰囲気まで含めて具体的に描くことです。

例えば「深夜のカフェで読書する女性向けの、しっとりしたピアノBGM」と書けば、ぐっとイメージが明確になります。

NGプロンプトから脱却する第一歩は「5W1H」を意識した文脈の追加だと言えるでしょう。

そうすることで、AIは驚くほど多彩な表現で応えてくれるようになります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 単語だけのプロンプトは抽象的すぎて曲が似やすい

- 感情だけでなく背景・状況を描くことが重要

- 5W1Hを加えるだけで生成精度が格段に上がる

プロンプトは「言葉の設計図」。具体性こそがクオリティの決め手になります。

AIは言葉に忠実。あなたの“想像力”が、音を変えるプロンプトになるよ!

Sunoプロンプトの作り方・実践ノウハウ

AI音楽の質を左右する最大の要素――それがプロンプト(指示文)の精度です。

同じツールを使っても、プロンプトが変われば曲の完成度も印象も大きく変わります。

つまり、Sunoで“理想の1曲”を作り上げるためには、どんなキーワードを・どんな順番で・どれだけ具体的に伝えるかがカギになります。

第5章では、初心者でも上達しやすいプロンプト設計のコツを、3つの視点に分けて徹底解説していきます。

良いプロンプトを作るための3つの要素

Sunoで“伝わる”プロンプトを作るためには、3つの軸を意識することが大切です。

それが、イメージ(ジャンル・雰囲気)、構成(曲展開・楽器)、感情(伝えたいムード)です。

まず「イメージ」の段階では、どんなジャンルで、どんな場面で流れるような曲かを明確にすることが重要です。

「カフェで流れるChillなジャズBGM」「失恋後の夜に聴くバラード」など、具体的なシーンを設定することで曲の方向性が定まりやすくなります。

次に「構成」では、どんな展開や楽器を使うかを指定することで音の多様性が生まれます。

たとえば「前半は静かに始まり、サビで盛り上がる構成」「ギターとピアノを中心に」といったように、音のストーリー性や使用楽器を細かく描写することが鍵です。

最後の「感情」では、その曲でどんな感情を届けたいか、誰の目線で描いているのかをはっきりさせましょう。

「夜の街を歩く孤独な青年の気持ち」「過去の恋を思い出して涙する女性」など、“誰の、いつの、どんな気持ちか”を描けると、よりリアルな音楽になります。

また、ゴール(何に使うか)を最初に決めておくことで、プロンプト全体に一貫性が生まれます。

イメージ・構成・感情の3軸をバランスよく盛り込むことが、良いプロンプトの基本です。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 曲の用途・場面を明確にする(イメージ)

- 展開や使用楽器まで具体的に描写する(構成)

- 誰の・どんな気持ちかを伝える(感情)

この3軸が揃えば、あなたの音楽には自然と“物語”が生まれます。

他のユーザーのプロンプトを参考にする方法

自分でプロンプトを1から考えるのは、意外と難易度が高いものです。

そんなときは、他のユーザーが生成したAI楽曲やプロンプトを観察することが、最も効率的な学びの手段になります。

Sunoには「Explore」などの機能があり、他のユーザーが作った楽曲を一覧で見ることが可能です。

再生回数の多いものや、タグ付けされているジャンルなどをチェックすれば、人気のプロンプト傾向が見えてきます。

特に注目したいのが、プロンプト内の構造や言葉選びです。

たとえば「BPM80で夜の都会をイメージしたジャズポップ」や「深夜ラジオ風のしっとりとした語り口のヒップホップ」など、情景やムードの具体性に着目しましょう。

それをそのまま真似するのではなく、自分なりの要素を1つ足すことで、差別化された作品になります。

また、人気プロンプトをいくつか比較することで、どのキーワードが曲調や完成度に影響を与えているかも分析できます。

プロンプトの雛形をストックしておけば、制作スピードも大幅に向上します。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- Sunoでは他ユーザーのプロンプトが公開されている

- 構成やキーワードの入れ方を観察することで学びになる

- 真似+αで自分の表現に昇華させることが重要

まずは良いプロンプトの〝真似〟から始めることが、上達への最短ルートです。

GPTを活用したプロンプト改善の手順

生成した曲に満足できなかったとき、その原因の多くは“プロンプトの精度不足”にあります。

そんなときこそ役立つのが、ChatGPTなどのAIを活用したプロンプト改善のプロセスです。

まず、自分が作りたい曲のイメージを自然言語でGPTに伝えましょう。

「こういう雰囲気の曲を作りたいが、どんなプロンプトがいい?」といった質問から始めるのがスムーズです。

次に、GPTが返してくれたプロンプト案をもとに、テンポ・雰囲気・楽器構成・感情などの要素を洗い出していきます。

特に効果的なのは、自分の作ったプロンプトとGPTの案を見比べて足りない要素を抽出することです。

これにより、自分のプロンプトがなぜ上手く伝わらなかったのかがクリアになります。

また、「歌詞の中にどんなストーリーを入れるといい?」「この楽器はどんな曲調に合う?」など、細かいディティールまで相談可能です。

最終的には、改善されたプロンプトをSunoに投入し、成果を確認→再調整というサイクルを回していくことが成長の鍵となります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- GPTに曲のイメージを説明してプロンプト提案を受ける

- 要素ごとの分析で自分の不足点を明確化

- 改善→生成→再検証のループで精度を上げる

AI同士を連携させることで、あなたの音楽生成力は飛躍的に高まります。

この章を乗り越えた人は、AI音楽を“武器”として使いこなせます。

ジャンル別AI音楽生成ノウハウ

AI音楽は汎用性が高く、さまざまなジャンルに対応できるのが魅力です。

しかし、ジャンルごとに適したプロンプト表現を知らないと、思ったような曲調にならず違和感のある仕上がりになることも。

そこでこの章では、人気ジャンルごとの特徴と効果的なプロンプト表現のコツを紹介していきます。

ジャンルの特性に沿った“AIへの伝え方”を押さえることで、驚くほどリアルな楽曲に近づけることができます。

ポップス(J-pop / K-pop)

ポップス系は、AIとの相性が非常に良いジャンルのひとつです。

中でもJ-popは、日本語の歌詞と感情的なメロディが求められるため、プロンプトの工夫次第でクオリティに差がつきやすい特徴があります。

たとえば、単に「Jpop」とだけ入力すると、平成中期の懐かしい雰囲気の楽曲になりやすい傾向があります。

一方で、今風のポップスを作りたい場合には、「K-pop風」や「可愛い」「リズミカル」といった要素を加えるのが有効です。

プロンプトの例としては、「K-pop風の可愛いダンスチューン」「恋する気持ちを歌った現代Jpop風バラード」など。

これに加えて、「BPM120」「サビで盛り上がる構成」「ピアノとストリングス中心」など、具体的な音や展開も伝えると仕上がりの精度がアップします。

歌詞が必要な場合は、テーマ(恋愛、別れ、夢など)も明記しておくと、内容にブレがなくなります。

また、主観視点(誰が歌っているのか)も含めると、よりリアリティある作品になります。

「高校生の恋」「社会人の夢追い」など、年代や立場をプロンプトに入れるだけでも歌詞の世界観が変わります。

こうしたプロンプトの調整が、J-pop/K-popらしい“聴かせる”楽曲を生み出す鍵になります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- Jpopだけだと懐かしい雰囲気になりやすい

- Kpop要素を加えると現代的な音に近づく

- 感情・立場・構成を具体化するのがコツ

ジャンル特性を理解し、文脈を意識したプロンプトを設計することが成功の第一歩です。

<おすすめプロンプト>

[Genre: J-Pop, K-Pop, Teen Pop] [Mood: sweet, emotional, youthful, bittersweet] [Instruments: trap-lite beats, syncopated synths, pop strings, soft electric guitar, ambient pads, lo-fi textures] [Vocal Style: female vocal, soft and expressive with K-pop clarity] [Tempo: 118-122 BPM, midtempo groove] [Structure: intro, verse, pre-chorus, chorus, post-chorus, verse, bridge, final chorus, outro] [Mix: polished, spatial stereo, modern pop compression] [Recording: bright vocal mic, clean multi-band EQ] [Beat: subtle shuffle, 4/4] [Dynamic: soft emotional build to bright climax]

ローファイ / Chill

ローファイ(Lo-fi)やChill系の音楽は、作業用BGMやリラックスタイムに最適なジャンルとして人気を集めています。

AI音楽との親和性も高く、プロンプト次第で“心地よさ”をしっかりと再現できます。

ローファイ系の特徴は、意図的にノイズを含ませたり、リズムを少しずらしたりすることで“人間らしさ”を表現している点です。

そのため、プロンプトに「アナログ風のノイズ」「深夜」「読書中」など、シチュエーションに合わせた表現を入れると自然なBGMになります。

たとえば、「深夜のカフェで流れる、ノイズの入ったピアノ中心のチルミュージック」などが典型例です。

時間帯や雰囲気の描写があると、AIも空間に合った音色を選択してくれるようになります。

さらに効果的なのが、“リズムを遅くする”という指示です。

これは、人間の脈拍に近づけることで、自然とリラックスできるテンポに調整されるためです。

また、「ノスタルジック」「揺れるような」「レコードのようなザラザラした音」など、触感的な表現もローファイにぴったりです。

Chillジャンルにしたい場合は、「落ち着いた雰囲気」「静かな夜」「安心感のあるコード進行」といった要素を加えると雰囲気が出やすくなります。

AIにとっては“抽象的な心地よさ”を音に変換することが難しいため、情景や感情のヒントを丁寧に渡すことが成功のカギです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- ノイズや遅いテンポがローファイの個性を作る

- 時間帯・空間描写でChillな雰囲気が伝わる

- 「感触」や「情景」を具体的にプロンプトに入れる

ローファイ系こそ、言葉のニュアンスを音に落とし込むセンスが問われるジャンルです。

<おすすめプロンプト>

[Genre: Lo-fi, Ambient] [Mood: calm, focused, ethereal, mellow] [Instruments: vinyl-textured drums, Rhodes keys, ambient pads, subtle bass, field recordings (rain, rustle)] [Structure: intro, loopable verses, soft ambient bridge, gentle outro] [Tempo: 65‑75 BPM, laid-back] [Sound Design: tape hiss, vinyl crackle, stereo-panned ambiance] [Mix: soft-panned layers, EQ-scooped mids for clarity, no sharp highs] [Arrangement: designed for seamless background use, no sudden peaks]

ヒップホップ / ラップ

ヒップホップやラップは、リズムと言葉の融合が鍵となるジャンルです。

AI音楽においても、音と歌詞の一体感をどう再現するかがポイントになります。

このジャンルの特徴としては、一定のビートに乗せてリリック(歌詞)を淡々と刻んでいくスタイルが多いという点が挙げられます。

そのため、プロンプトでは「BPM90〜100」「ドラム主体」「重低音」など、ビート感を意識した構成が重要です。

また、ラップにおいては「韻を踏むこと」が非常に大切です。

Sunoや他のAIツールでは、言語ごとの言葉遊びもある程度自動で再現されるため、あらかじめ“リズム重視”の歌詞であることを指定すると効果的です。

日本語のラップは特に難易度が高く、歌詞の生成クオリティにばらつきが出やすいため、主題やムードを明確にすることが不可欠です。

たとえば、「都会の夜に響く孤独なラップ」「反骨心を込めたメッセージ性の強いヒップホップ」といった具合に、テーマや背景を詳しく伝えることでAIの精度が向上します。

さらに、ラップはローファイとの相性も抜群です。

「ローファイ・ヒップホップ」「Lo-fi beats with rap」といった表現を加えることで、聞き流せるタイプの心地よい音楽が完成します。

音よりも言葉のインパクトで勝負したい場合は、歌詞に焦点を当てたプロンプトを設計し、歌詞自体を手動で調整する方法も有効です。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- リズム感や低音重視の構成がヒップホップの基本

- 歌詞の内容・テーマ性を明確にすることが大切

- ローファイとの融合でより聞きやすい楽曲に

ヒップホップ/ラップは、感情とメッセージを乗せることで真価を発揮するジャンルです。

<おすすめプロンプト>

[Genre: Hip-Hop, Trap, Neo Street] [Mood: energetic, edgy, urban, confident]

[Instruments: distorted 808 bass, punchy kick, trap hats, chopped synth samples, ambient vocal chops, siren FX]

[Vocal Style: fast-paced male rap, precise articulation, clear rhyme scheme, high energy]

[Tempo: 140-150 BPM, aggressive bounce]

[Structure: intro, verse, hook, verse, bridge, hook, outro]

[Mix: tight low-end, crisp hi-hats, gritty midrange]

[Recording: vocal mic with warm saturation, layered adlibs]

[Beat: 4/4, syncopated snare, rolling hats]

[Dynamic: constantly shifting textures with high-impact transitions]

シティポップ

シティポップは、1980〜90年代に日本で流行したレトロ感と都会的な雰囲気を融合させた音楽ジャンルです。

AIによる音楽生成でも、〝シティポップ〟と入力するだけでそれっぽい雰囲気を出せるほど相性が良いジャンルとして知られています。

その背景には、SunoなどのAIが大量のシティポップ音源を学習しており、フレーズやコード進行に一定のパターンを見出していることが関係しています。

特徴としては、ゆったりとしたテンポと、ジャズやファンクを思わせるコード展開、そして男女問わず甘く柔らかいボーカルが挙げられます。

プロンプトに「80年代の都会」「ネオン街」「真夜中のドライブ」「ノルスタジック」などを加えると、ぐっと雰囲気が近づきます。

テンポに関しては、「BPM70〜90」とややゆっくり目に設定すると、しっとりとした大人の空気感を演出できます。

歌詞に関しても、“夏の終わり”“恋の余韻”“都会の孤独”といったテーマがよく合うため、これらの要素を含めてプロンプトを設計するのがポイントです。

さらに効果的なのが、「自分の好きなシティポップ曲」をGPTに分析させ、その特徴を抽出してプロンプトに取り入れる方法です。

AIは〝抽象的な好き〟よりも〝構造的な好み〟に反応するため、楽器構成や歌詞の構造などを明確に伝えることで、より洗練された音を返してくれます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 「シティポップ」と入力するだけでも雰囲気が出やすい

- 80年代・都会的・恋愛要素を加えるとリアリティが増す

- 自分の好きな楽曲を分析・抽出してプロンプト化

ノスタルジーと都会の空気感を融合させることで、唯一無二のシティポップが完成します。

<おすすめプロンプト>

[Genre: 80s City Pop, Neo-Soul, Japanese Pop] [Mood: melancholic, nostalgic, romantic, cold yet warm] [Instruments: vintage synths, slap bass, electric piano, LinnDrum-style beats, soft guitar, atmospheric pads] [Vocal Style: female, soft and expressive, breathy tone, storytelling style] [Tempo: 92 BPM, steady groove] [Structure: intro, verse, chorus, verse, chorus, bridge, final chorus, outro] [Mix: warm analog feel, subtle vinyl noise, stereo width] [Recording: vintage mic emulation, soft tape saturation] [Beat: 4/4, smooth rhythm, occasional syncopation] [Dynamic: gentle build, emotional peak in final chorus]

民族音楽 / ワールドミュージック

民族音楽やワールドミュージックは、地域固有の楽器や旋律を活かした“非日常的な音”が魅力のジャンルです。

他のジャンルと差別化しやすく、独自性を打ち出したい人にはぴったりです。

特に人気があるのが、ケルト音楽やアラビアンミュージック、インド音楽など。

これらはAIにとっても認識しやすいジャンルで、プロンプトに民族名や地域名を入れるだけで特徴的な旋律が生成されやすくなります。

たとえば、「ケルト風のバグパイプ入りBGM」「アラビアの砂漠で流れるような神秘的な旋律」など、情景や文化的背景を含めて伝えると完成度が高まります。

また、「歌詞あり」で生成する場合には、その言語を明記することが重要です。

Sunoでは日本語以外にも、英語、韓国語、ヒンディー語など、多言語に対応しているため、設定次第で歌い分けも可能です。

AIは民族音楽の〝音色のクセ〟をよく学習しているため、指定するだけでかなり本格的な仕上がりになることも多いです。

さらに、テンポやリズムを「早め」「儀式的」「踊りたくなるような」といったキーワードで調整すれば、用途に合った一曲を生み出せます。

ユニークな音楽を作りたい、背景にストーリー性を持たせたいといった時には、このジャンルが大きな力を発揮してくれます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 地域名・民族名をプロンプトに入れるのが第一歩

- 楽器名・言語・雰囲気など具体性が完成度を左右

- AIは民族音楽のクセをよく学んでいるため再現度が高い

日常から離れたサウンドを作りたいときに、もっとも魅力を発揮するジャンルです。

<おすすめプロンプト>

[Genre: Celtic Folk, Medieval Ethereal] [Mood: mystical, festive, coastal, reverent] [Instruments: Irish harp, bodhrán, tin whistle, fiddle, mandolin, ocean field recordings] [Vocal Style: German female voice, soft vibrato, fairy-like tone, traditional phrasing] [Tempo: 84 BPM, slow 6/8 folk rhythm] [Structure: intro, verse, verse, chorus, instrumental, verse, chorus, outro] [Mix: airy, natural room reverb, analog warmth] [Recording: vocal captured with Neumann TLM 103, mixed with analog-style EQ and plate reverb] [Beat: triple meter, traditional Celtic bounce] [Dynamic: soft beginnings, swells into spirited refrains]

ここを極めると〝AIで世界を旅するような音作り〟ができるようになります。

AI音楽生成をさらにレベルアップさせるコツ

基本的な操作を習得したあと、次にぶつかるのが「もっと質を上げたい」という壁です。

生成される音楽に物足りなさを感じたり、「自分らしさが出せない」と悩むこともあるでしょう。

そんな時こそ、Sunoの持つ高度な機能やプロンプトの設計ノウハウが力を発揮します。

AIに“使われる”側から、“使いこなす”側へシフトすることで、制作の自由度は劇的に広がります。

この章では、Sunoのバージョン4.5で追加された「Advanced Options」の活用から、曲の精度を高めるためのプロンプト設計、感情の込め方、そしてAIとの向き合い方まで、より一歩進んだ視点で解説していきます。

Suno v4.5 Advanced Optionsの活用法

Suno v4.5では、音楽の表現力を飛躍的に高めるための〝Advanced Options〟が利用できます。

この機能は、プロンプトへの反映度合いや曲の奇抜さをスライダー形式でコントロールできる仕様になっています。

たとえば、〝Creativity(奇抜さ)〟の値を高めに設定すると、よりユニークで予測不能な展開の音楽を生み出してくれます。

一方で、安定感や自然さを重視するなら、控えめな設定にするのが◎。

こうした調整は、自分の曲の完成イメージに合わせて微調整することが重要です。

また、Advanced Optionsでは、楽器構成やテンポ感の指定も可能になるため、プロンプトの幅が格段に広がります。

さらに注目すべきは、ChatGPTと組み合わせた使い方。

Advanced Optionsの設定方針すら、ChatGPTに相談して組み立てることで、初心者でも驚くほど精度の高い曲が生まれます。

「こういう雰囲気にしたい」「この楽器を中心に」など、具体的に伝えることで、AIの補完力が真価を発揮します。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- Advanced Optionsはプロンプトの反映度合いを自在に操作できる

- 奇抜さと安定感のバランスを設定できる点が強み

- ChatGPTと組み合わせることで初心者でも設定を最適化できる

音楽の完成度を一段階引き上げたい人にとって、見逃せない機能といえます。

曲の質を上げるプロンプト設計術

AIが出力する音楽のクオリティを大きく左右するのが、プロンプトの精度です。

「なんとなく」で入力した情報では、薄味で似たような曲になりがち。

まず意識したいのは、「誰に、いつ、どんな場面で聴かせたい曲なのか」を明確にすることです。

たとえば「雨の日のカフェで流れるような、ジャズベースのチルな曲」など、具体的なシーンを描写することで、AIが的確に雰囲気を再現しやすくなります。

また、使用したい楽器や、展開の構成(Aメロ・サビ・アウトロ)なども、細かく指定するとより高精度な曲が出力されます。

さらに、最近ではSuno内部で「ノイズを減らす」「歌い方を自然にする」などのメタタグも活用されています。

初心者は最初から使いこなすのが難しいですが、他ユーザーのプロンプト例を参考にしながら、段階的に取り入れていくのがおすすめです。

プロンプトは“長くてOK”。むしろ詳しく書いたほうが、思い通りの音が出やすくなります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- プロンプトの精度が音楽の質を決定づける

- 誰向け・どんな場面かを明確にするのがポイント

- 楽器や構成・感情表現もできるだけ具体的に

細かい設計を怠らないことで、AIでも感動的な一曲が生まれます。

歌詞とメロディを一体化させる指示の出し方

AI音楽で“刺さる曲”を生み出すためには、歌詞とメロディの一体感が不可欠です。

しかし実際には、歌詞とメロディが噛み合わないことで、聞き心地がチグハグになってしまうケースも多くあります。

この問題を回避するためには、プロンプトの段階で「感情」「リズム」「語感」まで意識した指示を出すことがポイントです。

たとえば「切なさを伝えるバラードで、1番では葛藤を、2番では希望を表現する」といったように、歌詞の感情の流れや展開を具体的に伝えることで、AIが自然な構成を作りやすくなります。

また、「語尾に母音“あ”で終わる言葉を使う」「1行は6音節前後に抑える」といったリズム面の工夫も非常に効果的です。

メロディに合った言葉選びや、言葉の響きの柔らかさも、ユーザーがコントロールできる部分です。

ChatGPTなどの言語AIを併用することで、“歌詞ライティング専用”のプロンプト支援も可能になります。

生成された歌詞をレビューし、メロディの雰囲気に合わせて再調整する、という工程を数回繰り返すことで、驚くほど自然な一体感が生まれます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 歌詞の展開や感情をプロンプトで明示する

- 語感やリズム感を意識してフレーズを設計

- ChatGPTを活用してリライト・調整を行う

一体感ある歌モノは、AI音楽においても“人の心を動かす力”を持っています。

AIに「作らされる」から「AIを操る」への転換

AI音楽ツールに慣れてくると、ふと「なんだか同じような曲ばかり…」と感じる瞬間が訪れます。

これは、多くのユーザーが通る〝伸び悩みゾーン〟ともいえる壁です。

その原因のひとつが、「AIに作ってもらっているだけ」になっていること。

プロンプトは投げているけど、自分の意思がそこに反映されていない状態では、作品にオリジナリティが宿りません。

この状態を突破するためには、まず「自分がどんな曲を作りたいのか」を明確に言語化する必要があります。

その上で、ChatGPTなどのAIに相談しながら、どう指示を出せばそのゴールに近づけるのかを探るのです。

さらに有効なのが、他のユーザーのプロンプトを分析し、「なぜこの構成でこの音になったのか」を逆算して考える視点です。

「他人のプロンプトを模倣する」→「自分の目的に合わせてアレンジする」というサイクルを回すことで、AIを完全に〝操る〟感覚が育っていきます。

自分の意図をAIに正確に伝えられるようになると、曲作りがどんどん楽しくなり、表現の自由度も飛躍的に広がります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 「AI任せ」からの脱却が成長のカギ

- 自分の目的や方向性を明確にする

- ChatGPTや他者プロンプトを活用する

AIを操れるようになれば、音楽制作は“自分の武器”になります。

AIは道具。あなたのアイデアが、すべての音を変えていくよ!

AI音楽で〝誰でもアーティスト〟時代へ。あなたの一歩が未来を変える

AI音楽生成は、今や〝知識ゼロ〟からでも始められる時代になりました。

特にSunoのようなツールは、数分でハイクオリティな曲が作れて、音楽の敷居を劇的に下げています。

重要なのは、〝どう作るか〟よりも〝なぜ作るか〟──つまり目的意識と楽しさの両立です。

プロンプトの工夫次第で、曲の完成度は段違いに上がります。

他ユーザーの例を参考にしながら、ChatGPTなどと連携して試行錯誤することが、上達の近道です。

AIに振り回されるのではなく、あなた自身が〝音楽を創る主役〟になること。

この記事をきっかけに、あなたらしい〝音の世界〟を自由に描いてみてください。

【音楽知識ゼロでも神曲が作れる】AI作曲GPTs「ヌントーン」徹底解説

ヌンちゃまさんが開発・執筆したBrain教材

「【音楽知識ゼロでも神曲が作れる】たった2つの質問でイメージをプロンプト化GPTs」

では、Suno V4.5のポテンシャルを120%引き出すプロンプト作成ツール「ヌントーン」の全貌が明かされています。

- たった2問でOK!GPTが生成する「プロンプトの設計図」

- プロ仕様のSuno曲を誰でも生み出せる「ヌントーン」の全貌

- ガチャから卒業!AIに「狙って作らせる」新しい作曲の形

- 音楽知識ゼロ・作曲経験ゼロでもプロクオリティになる理由

- GPTによる自動構築×Sunoの高性能で「一発当たり曲」が量産可能に

- 自分の世界観を音で表現するための作曲革命

- 動画ジャンル×人気音楽ジャンル100選で収益化導線も提示

- 配信・プロモーション・マネタイズまで全部つながる特典群

- 音楽Discord・裏ワザ・タイムライン作成ツールなど豪華6特典

- 制作だけじゃない!事業・VTuber・企業活用まで可能性無限

ヌンちゃまさんのXでは、AI音楽×YouTubeの基礎や最新トレンドが学べます。

まだフォローしていない方は、ぜひフォローして情報収集に活用してください。

▶ ヌンちゃまさんのXアカウントはこちら

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。