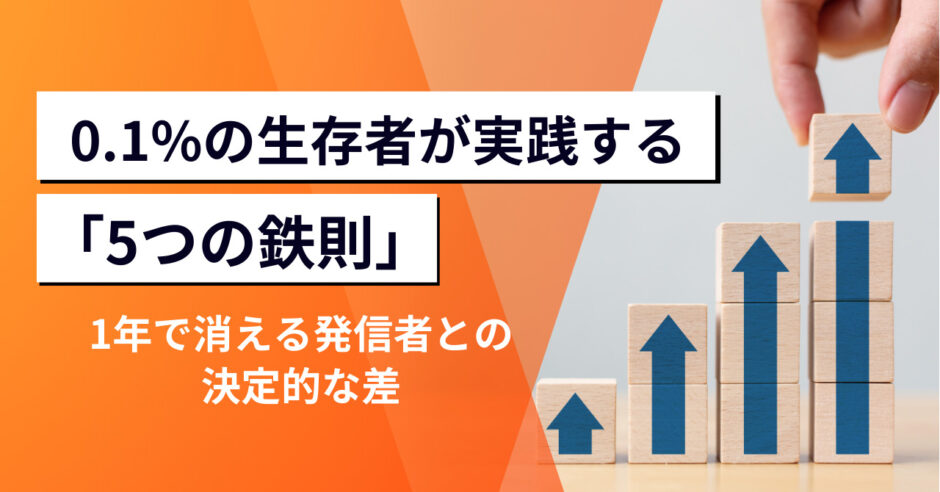

情報発信の世界では、

「発信を続けても〝消える人〟が多い」という声を耳にすることがあります。

実際に、SNSやブログ、YouTubeなどで情報発信を始める人は増加の一途をたどっていますが、

そのほとんどが〝1年以内〟に姿を消してしまうのが現実です。

なぜ、あれほど情熱を持って始めた人々が途中で活動を辞めてしまうのか、

そして、ごく一部の人だけが〝10年単位〟で活躍を続けられるのか。

この問いに答えるためには、

発信に必要なのが〝一発のバズ〟ではなく、

〝信頼と仕組み〟であるという前提に気づく必要があります。

例えば、一時的に大きな収益を上げられたとしても、

顧客からの信頼を使い果たしてしまえば、その後の継続は困難です。

逆に、地道に見えても「価格の10倍の価値を返す」ような姿勢で発信している人々は、

長くファンに支持され、結果として安定した収益を得続けています。

また、収益がなければモチベーションを維持することはできません。

「発信は趣味でもいい」と話す人ほど、

気づけばフェードアウトしてしまう傾向が見られます。

信頼と収益の両立を意識できる人だけが、

発信を〝仕事〟へと昇華させることが可能です。

さらに重要なのは、〝人とのつながり〟です。

情報発信者の多くは孤独で、

インターネットの中だけで完結しようとしがちですが、

実は〝リアルの情報交換〟こそが、

変化の激しいSNS時代を生き残るための最大のヒントとなります。

この記事では、発信者として長く生き残るために必要な「5つの習慣と設計」を、

具体的に解説していきます。

目次

鉄則1:【顧客の信頼を積み上げる】なぜ「10倍以上の価値提供」が発信者の寿命を延ばすのか?

情報発信と聞くと、「アクセスを集める」「商品を売る」といった

テクニカルな側面に目が行きがちかもしれません。

しかし、長年の活動を通じて痛感されているのは、

発信活動の根幹には常に〝信頼〟があるということです。

フォロワーや読者は、

発信が「この人の言うことは信頼できる」「この情報には価値がある」と感じるからこそ、

コンテンツに触れ、やがてファンになってくれるのです。

この〝信頼〟は、まるで銀行の預金のように、

コツコツと積み上げていくべき〝信頼残高〟と考えると分かりやすいでしょう。

毎日の発信、無料での価値提供、誠実なコミュニケーション…

これら一つひとつが、信頼口座に預金されていきます。

しかし、この信頼残高を〝消費〟してしまう行動こそが、

多くの発信者が短命に終わる最大の原因です。

たとえば、フォロワーからの信頼を盾に、

価格に見合わない粗悪な商品を販売したり、

過度な売り込みをしたりする行為は、

積み上げてきた信頼を一瞬で引き落とし、マイナスにしてしまいます。

短期的な利益を追求するあまり、

高額な商品を〝売り逃げ〟する発信者は、

一時的に大きな収益を得るかもしれません。

しかし、その行為は顧客の期待を裏切り、

信頼残高を根こそぎ奪い去ります。

一度失われた信頼は、そう簡単に回復するものではありません。

一方、価格以上の価値を提供し続ける発信者は、

ゆっくりとではありますが、確実に信頼残高を増やし続けます。

結果として、後者の発信者こそが、長くファンに支持され、

安定した収益を継続できるのです。

発信者は今、顧客の信頼を〝消費〟しているでしょうか?

それとも、〝積み上げ〟ているでしょうか?

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 情報発信の真の基盤は「信頼」であること:小手先のテクニックではなく、顧客からの信頼こそが長期的な成功の鍵を握ります。

- 信頼は「信頼残高」として蓄積されること:日々の発信や価値提供が、信頼口座に預金されていきます。

- 短期的な利益追求が信頼残高を「消費」し、発信者の寿命を縮めること:高額な「売り逃げ」は、一時的な成功に終わり、長期的なファンを失う原因となります。

発信が「稼ぐ」だけでなく「生き残る」ためにも、

常に顧客からの信頼を意識した活動を心がけましょう。

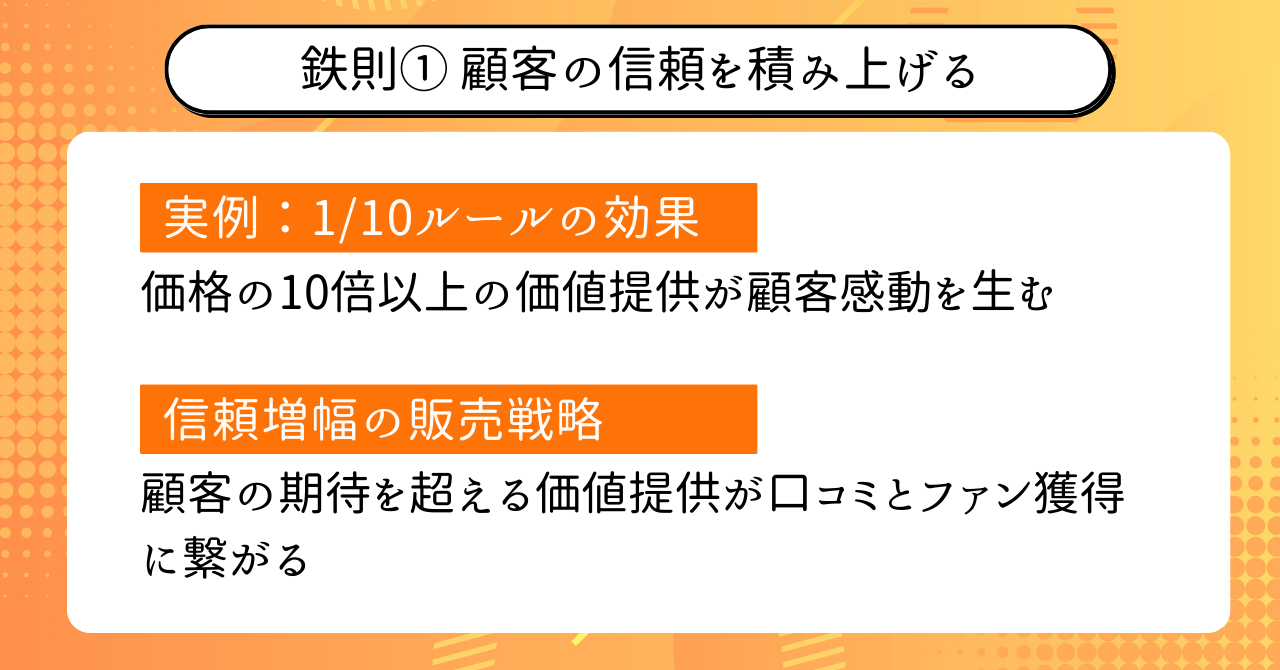

【実例】月額2480円で億単位の売上!「1/10ルール」の絶大な効果

では、「信頼残高を積み上げる」とは具体的にどういうことなのでしょうか。

その象徴的な事例として、ある著名な発信者のオンラインサロンが挙げられます。

そのサロンは月額わずか〝2480円〟という価格で運営されていますが、

そこから生まれた売上は、億単位にものぼると言われています。

実際、そのサロン経由で出会った人々とのビジネスで、

多額の売上が作られた事例も存在します。

なぜ、これほど〝安すぎる〟と感じる価格設定で、

これほどの成果が生まれるのでしょうか?

それは、彼が顧客に提供している価値が、

料金の〝10倍、いや、それ以上〟であると、誰もが実感しているからです。

参加者は「こんな価格で、こんなに質の高い情報や人脈を得ていいのか?」と驚き、感動します。

この「期待値を超える」体験こそが、

顧客の心に深く刺さり、強固な〝信頼残高〟として積み上がっていくのです。

他にも、ブログを始めた頃から活動を続けているベテランの発信者がいました。

彼もまた、当時から月額3,000円〜4,000円程度のオンラインサロンを主力商品とし、

そこから毎月〝100万円以上稼ぐプレイヤー〟を何人も輩出していました。

彼らの共通点は、〝価格以上の圧倒的な価値提供〟を徹底していることです。

「こんな価格で出していいのか?」と心配になるほどの価値を提供するからこそ、

顧客からの信頼が雪だるま式に増えていき、

結果として長く愛され続ける発信者になっているのです。

彼らは、短期的な利益よりも、

長期的な信頼構築に重きを置いています。

これこそが、発信者の「賞味期限」を延ばす、

最も強力な戦略なのです。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 価格設定の常識を疑う:安価な商品でも、提供価値を圧倒的に高めることで顧客の期待値を大きく超えることができます。

- 「価格の10倍以上」の価値提供を徹底する:これが顧客に「感動」を与え、強固な〝信頼残高〟を積み上げる最良の方法です。

- 短期的な利益より長期的な信頼を優先する:一時的に稼ぐ発信者と、長く愛される発信者の決定的な違いはここにあります。

〝安すぎる〟と感じる価格設定は、

一見すると収益を圧迫するように思えるかもしれません。

しかし、実はこれこそが、

顧客からの信頼を最も効率的に積み上げ、

長期的な成功へと導く「隠れた戦略」なのです。

信頼残高を「消費」するのではなく「増幅」させる販売戦略とは?

信頼残高は、一度商品が売れると、

一時的に減少する性質があります。

これは、商品を購入するという行為が、

フォロワーの〝信頼〟を一部使って「購入を決断させる」側面を持つからです。

例えば、2年間かけて積み上げた〝100〟の信頼残高があったとします。

ここで〝100万円〟の商品を販売した場合、

一時的に信頼は〝ゼロ〟にまで落ち込む可能性があります。

しかし、ここからが重要です。

もしその100万円の商品が、

顧客にとって〝50万円分の価値しか感じられなかった〟としたら、

信頼残高は〝50〟しか回復せず、むしろマイナスに転じてしまいます。

これでは、発信活動を長く続けることはできません。

一方で、もしその100万円の商品が、

顧客にとって〝300万円分の価値を感じさせる〟ものだったらどうでしょうか?

顧客は「とんでもないものを手に入れた!」と感動し、

信頼残高は一気に〝プラス〟へと転じ、さらに増幅されていくのです。

この「提供価値が価格の10倍以上」という状態を維持することが、

信頼残高を〝消費〟ではなく〝増幅〟させる鍵となります。

顧客は「こんな価格でこんな価値を受け取っていいのか?」と感じ、

発信をさらに熱心に読み込み、口コミで広めてくれるようになります。

そして、普段行っている無料発信にも、

より一層の価値を感じるようになるのです。

これが、長期的にファンを増やし、

安定した収益を生み出す〝信頼残高の増幅サイクル〟です。

表面的な「いいね」や「コメント数」といった数値は、

この目に見えない信頼残高の〝現れ〟に過ぎません。

このサイクルを理解し、実践することこそが、

発信者として長く生き残るための必須条件なのです。

この内容を実際に使う際、特に意識したいポイントは次の通りです。

- 商品販売は「信頼残高の一時的な減少」を伴う:顧客が購入を決めるには、少なからず信頼を使うという事実を理解しましょう。

- 提供価値が価格を上回れば「信頼は回復し、さらに増幅する」:購入後も顧客を感動させることで、信頼関係はより強固になります。

- 「価格の10倍以上の価値提供」を常に意識する:これが顧客からの口コミを呼び、新たなファン獲得にも繋がる黄金律です。

- 数値化できない「いいね」や「コメント」も信頼残高の可視化と捉える:これらの反応を、次なる価値提供のヒントに活かしていきましょう。

販売する商品やサービスが、顧客にとって「期待以上」であること。

この一点を徹底することが、

発信者としての〝寿命〟を劇的に延ばすことに直結します。

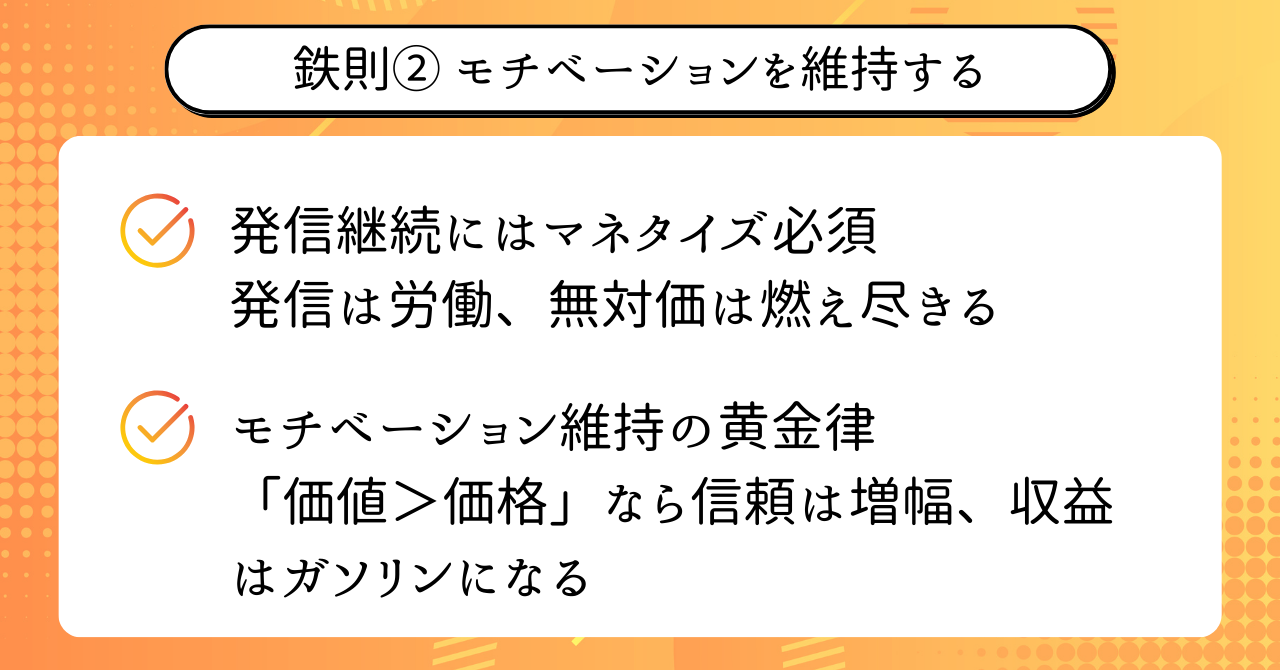

鉄則2:【モチベーションを維持する】「稼がない」発信者が消える理由と「健全なマネタイズ」の黄金律

情報発信を長く続けるためには、〝情熱〟だけでは足りません。

結論から言うと、〝健全なマネタイズ〟が不可欠です。

多くの発信者は、「好きなことを仕事にしたい」「誰かの役に立ちたい」という

純粋な思いでスタートします。

しかし、残念ながらその熱意だけでは、長く発信を続けることはできません。

なぜなら、人間は〝お金〟という報酬がなければ、

継続が非常に難しい生き物だからです。

発信活動を始めた当初、マネタイズがうまくいかず、

モチベーションの維持に苦しむ発信者は少なくありません。

しかし、ある時を境に〝お金が発信活動のガソリン〟であることを痛感し、

健全な形で収益を得ることに注力するようになったとします。

その結果、発信は趣味の延長ではなく、

〝仕事〟として確立され、10年以上にわたる活動へと繋がっていく例が多々あります。

この章では、「稼がない」発信者がなぜ消えていくのか、

そして、顧客の信頼を損なうことなく、

いかにして発信者のモチベーションを維持する

〝健全なマネタイズの黄金律〟を見つけるかを、

具体的な経験を交えながら深掘りしていきます。

発信を〝生涯の武器〟にしたいと願うなら、

この「稼ぎ続ける」という視点は決して避けて通れません。

あなたの発信は「ボランティア」になっていないか?モチベーションを蝕む「無収益」の闇

「お金のために発信してるんじゃない」

「純粋に情報提供したいだけだから」

こんな言葉を耳にすることは少なくありません。

確かに、発信の根源にはそうした〝利他〟の精神があるべきです。

しかし、どれほど崇高な理念を持っていたとしても、

人間は〝対価〟がなければ、長くモチベーションを維持することは至難の業だと断言できます。

発信を始めた頃は、純粋に「役に立ちたい」という気持ちが先行し、

マネタイズをほとんど意識しない時期もあるでしょう。

しかし、数ヶ月、数年と活動が続くにつれて、

インプットのための時間、コンテンツ制作にかかる労力、そして何より、

それが全く収益に繋がらないという事実が、

ボディーブローのように効いてくるのです。

なぜ、稼げない発信者は1年も持たないのでしょうか?

それは、発信活動が〝労働〟であるにも関わらず、その〝対価〟がゼロだからです。

例えば、毎日数時間かけてブログ記事を書き、

SNSで発信し、コメント返信をしているとします。

これらはすべて、時間と労力、そして集中力を消費する活動です。

もしこれが会社での仕事であれば、月末には給料が支払われます。

しかし、発信活動でそれがゼロだったとしたら?

最初は「好きだから」という情熱で乗り切れても、

その情熱は時間の経過とともに徐々に燃え尽きていきます。

これまで見てきた中で、10年以上発信者として活動を続けられている人々は、

例外なく〝ちゃんとお金を稼いでいます〟。

YouTubeのアドセンス収益でも、商品販売でも、コンサルティングでも、

形は様々ですが、何かしらの形で経済的な報酬を得ています。

中には「趣味でやっている」という人もいますが、

よくよく話を聞いてみると、実は別の事業で十分な収益があり、

発信はあくまで「趣味で続けられる」状態にあるだけだったりします。

つまり、彼らも間接的に〝経済的な安定〟という報酬を得ているのです。

健全な報酬は、発信活動を加速させる〝ガソリン〟であり、

情熱を失わないための〝生命線〟なのです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、

次の内容を頭に入れておいてください。

- 「ボランティア発信」の落とし穴:どんなに情熱があっても、対価がなければ発信活動は労働となり、モチベーションは必ず低下します。

- 稼げない発信者は「1年も持たない」現実:時間と労力を消費する活動には、経済的な報酬が不可欠です。

- 長期的に活動する発信者は「例外なく稼いでいる」:形は違えど、何かしらの形で収益を得ていることが継続の前提となります。

発信を〝趣味〟で終わらせず〝仕事〟として確立するためには、

報酬という名の〝ガソリン〟が不可欠であることを心に留めておきましょう。

信頼残高の維持と「稼ぎ続ける」モチベーションのジレンマをどう乗り越えるか?

ここまで、「信頼残高の維持」と「健全なマネタイズ」の重要性について述べられてきました。

しかし、この二つは時に〝ジレンマ〟を抱えることがあります。

なぜなら、商品を販売し、マネタイズを行うことは、

一時的に顧客の〝信頼〟を使う行為だからです。

前述の通り、商品が売れると、

フォロワーからの信頼残高は一時的に減少します。

これは、顧客が「本当にこの商品を買って大丈夫だろうか?」という疑念を抱いたり、

「お金を払う」という心理的なハードルを乗り越えたりする際に、

〝信頼〟を消費するからです。

もし、この「信頼の消費」ばかりが続き、

提供する商品やサービスの価値が価格に見合わないものであれば、

信頼残高は一方的に減少し、やがて底をつきます。

そうなれば、ファンは離れ、発信活動は立ち行かなくなってしまいます。

これが、「商品を売りすぎて価値をちゃんと伝えられていない」という状態であり、

発信者が継続できなくなる典型的なパターンです。

一方で、マネタイズを全く行わないと、

今度は発信者自身の〝モチベーション〟が続かなくなります。

どんなに素晴らしい発信を続けていても、経済的な対価がなければ、

情熱は必ず冷めていきます。

これは、「ちゃんとマネタイズしないとモチベーションが続かない」という状態であり、

これもまた発信者が継続できなくなるパターンです。

では、この二つのジレンマ、

「信頼残高の一時的な低下」と「モチベーション維持のための収益確保」を、

いかにして両立させれば良いのでしょうか?

その答えこそが、〝顧客に「10倍以上の価値」を提供し続けること〟です。

提供する商品が、価格をはるかに上回る価値を顧客にもたらすならば、

一時的に消費された信頼はすぐに回復し、

むしろ以前よりも強固なものへと〝増幅〟されます。

顧客は「この発信者の商品は、いつも期待をはるかに超えてくる」と感じ、

あなたへの信頼は絶対的なものへと変わっていくでしょう。

これにより、顧客の信頼を損なうことなく、継続的に収益を上げ続けることができます。

そして、その収益が、発信活動を続けるための〝ガソリン〟となり、

モチベーションを高く維持することを可能にするのです。

このバランスを見つけ、維持することこそが、

情報発信者が長く生き残るための〝黄金律〟なのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- マネタイズと信頼残高は「ジレンマ」の関係:商品を売ることは一時的に信頼を消費しますが、収益がなければモチベーションが続きません。

- 「価値<価格」の商品販売は信頼を破壊する:顧客が価値を感じなければ、信頼残高は回復せず、むしろ減少します。

- 「価値≧価格の10倍」の提供で信頼は「増幅」する:顧客の期待をはるかに超えることで、消費した信頼は回復し、さらに強固なものになります。

- 健全な収益が「モチベーションのガソリン」となる:信頼を増幅させながら得た収益が、発信を継続するための原動力になります。

発信者としての成功は、

信頼の維持とモチベーションの確保という、

一見相反する要素をいかに両立させるかにかかっています。

情報発信を継続するためには、

モチベーションの維持と、それを支える良質な情報が必要です。

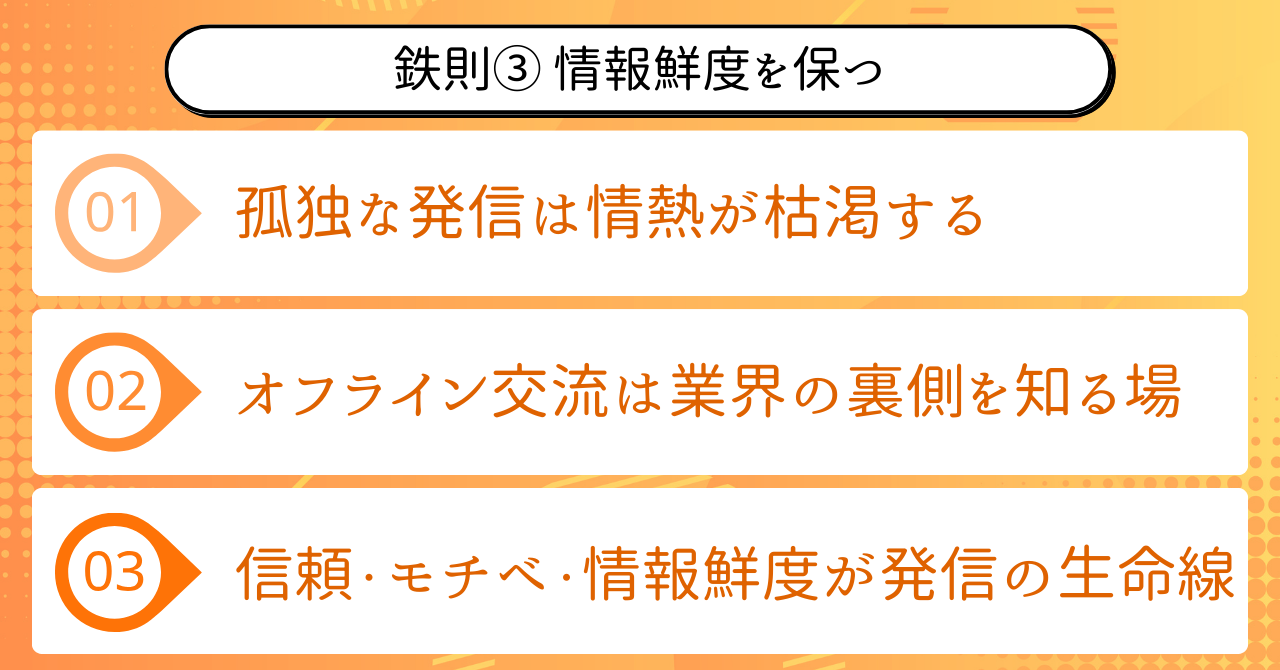

鉄則3:【情報鮮度を保つ】「陰キャ」発信者こそ「リアルな繋がり」を持つべき理由

情報発信を続ける上で、多くの人が見落としがちな盲点があります。

それは、〝リアルな繋がり〟の重要性です。

結論から言うと、オンライン上の活動だけで完結しようとすると、

発信者としての〝寿命〟が著しく短くなります。

なぜなら、どれほどオンラインで情報を集めても、

〝生きた情報〟はオフラインの交流からしか得られないからです。

そして、その生きた情報こそが、

変化の激しい情報発信の世界で長く生き残るための生命線となります。

かつては、パソコン一台で完結する発信活動に魅力を感じる発信者もいたかもしれません。

しかし、ある時を境に、業界のトッププレイヤーたちが密かに〝リアルな交流〟を重ね、

そこで得た情報や刺激が彼らの成功を支えていることに気づくことがあります。

実際に交流を始めてみると、オンラインでは決して得られない深い洞察や、

最新のトレンド、そして何より、共に高め合う仲間の存在が、

発信活動を大きく加速させていくのです。

この章では、「なぜ情報発信者こそリアルな繋がりを持つべきなのか」という理由を、

具体的な体験談を交えながら深掘りします。

孤独な活動がもたらすリスクから、いかにして抜け出し、

〝情報鮮度〟と〝モチベーション〟を高いレベルで維持していくか。

発信者としての未来を左右する、重要な視点をお伝えします。

孤独な発信活動がもたらす「情報枯渇」と「モチベーション低下」の罠

「パソコン一台で稼げる」

「人間関係に煩わされず自由に働ける」

情報発信の魅力として、こうした謳い文句を耳にしたことがあるかもしれません。

確かに、時間や場所に縛られずに働けるのは大きなメリットです。

しかし、この「PC一台で稼げる」という幻想に囚われすぎると、

多くの発信者が〝情報枯渇〟と〝モチベーション低下〟という、

深い罠にはまってしまいます。

かつてはこの幻想を追い求めていた発信者もいるでしょう。

一日中PCに向かい、ひたすらインプットとアウトプットを繰り返す日々。

しかし、ある時ふと気づくのです。

自分が触れている情報が、

すべて〝誰かの手で一度加工されたもの〟ばかりだということに。

なぜ、リアルな交流が欠如すると情報が枯渇するのでしょうか?

それは、オンライン上の情報は、

常に〝タイムラグ〟と〝フィルター〟がかかっているからです。

SNSのタイムラインやブログ記事、YouTube動画で流れてくる情報は、

すでに多くの人に知れ渡っていたり、

発信者の意図によって一部が切り取られたりしています。

例えば、「今、このジャンルが熱いらしい」という情報も、

オンラインで知る頃にはすでに多くの競合が参入し、

レッドオーシャン化していることが少なくありません。

本当に〝生きた情報〟、つまり「今まさに業界で何が起きているのか」

「次に何が来るのか」といった鮮度の高い情報は、

人の口から直接語られる場でしか得られないことがほとんどなのです。

さらに、孤独な発信活動は、モチベーションの低下も招きます。

誰にも会わず、ひたすらPCと向き合う日々は、

時に孤独感や閉塞感を生み出します。

頑張って発信しても、反応が薄かったり、

うまくいかない時期が続いたりすると、

「自分は何のためにやっているのだろう」という疑問が頭をよぎり、

情熱が急速に冷めていくことがあります。

知る限り、完全に一人で発信を続けている人で、

長く成功している人はほとんどいません。

オンラインの情報だけでは得られない〝リアルな刺激〟と〝共感〟がなければ、

発信は、まるで水を与えられない植物のように、やがて枯れてしまうでしょう。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 「PC一台で稼げる」は幻想にすぎない:オンラインのみの活動は、情報枯渇とモチベーション低下のリスクを伴います。

- オンライン情報は「タイムラグ」と「フィルター」がかかっている:本当に鮮度の高い〝生きた情報〟はオフラインでしか得られません。

- 孤独な発信活動はモチベーションを蝕む:共感や刺激がないと、情熱は長続きせず、フェードアウトの原因となります。

発信活動が停滞しているなら、

それは情報が古くなっているか、

あるいはモチベーションが枯渇しているサインかもしれません。

【実例】トッププレイヤーたちの「交流」が明かす、業界の最前線情報と成功者の共通点

では、具体的に「リアルな繋がり」が、

発信活動にどう貢献するのでしょうか?

多くの発信者がそうであるように、

元々はあまり社交的なタイプではなかったとしても、

発信者として長く生き残るトッププレイヤーたちは、

例外なく〝リアルな交流〟を非常に大切にしていることに気づかされることがあります。

特に印象的だったのは、あるトッププレイヤーとの〝お風呂交流〟です。

これは冗談ではなく、文字通り、定期的に一緒に温泉に行き、

湯船に浸かりながら業界の深い話をする機会があったという話もあります。

なぜ、このような一見すると「無駄な交流」に思える場が、

トッププレイヤーにとって不可欠なのでしょうか?

そこで得られるのは、まさに〝生きた情報〟の宝庫だからです。

例えば、「今、どんなマネタイズ手法が最も効率的か」

「最近、どのプラットフォームで炎上が起きているか」

「あの業者は、実は裏側ではこんな評判らしい」といった情報は、

SNSやニュースサイトでは決して表に出てこないものです。

時には、「SNSでは素晴らしいことを言っているけれど、

実際には黒いことをしている発信者」の存在など、

表には出ない〝裏情報〟が、まるで泉のように湧き出てきます。

これらの情報は、発信者としての〝危険を察知する能力〟や

〝戦略の軌道修正〟に直結する、かけがえのない財産となるのです。

さらに、同じ業界で同じくらいの収益を出している仲間との交流は、

情報交換だけでなく、互いの〝モチベーションアップ〟にも絶大な効果をもたらします。

オンライン上ではライバルに見える相手も、リアルで会って話せば、

互いの苦悩や成功体験を共有し、共感し合える存在になります。

「あの人も頑張ってるから、自分ももっとやれる」という刺激は、

孤独な発信活動を続ける上で、何よりも強力な推進力となります。

そうした交流を通じて、

何度となく情熱を再燃させてきた発信者もいるでしょう。

長く活躍している発信者は、決して「一人で完結」しているわけではありません。

彼らは皆、〝リアルな繋がり〟の中で、

情報とモチベーションの循環を生み出しているのです。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- トッププレイヤーは「リアルな交流」を重視している:オンラインでは得られない、〝生きた情報〟を求めてオフラインの場に足を運びます。

- オフライン交流は「極秘情報」の宝庫である:業界の最新トレンドや裏側、成功・失敗事例など、発信活動に直結する貴重な情報が得られます。

- 仲間との交流が「モチベーション」を高める:同じ業界の成功者と触れ合うことで、刺激を受け、発信への情熱を再燃させることができます。

オンラインでの発信を極めるなら、

時にはPCから離れて〝人と会う〟時間を意識的に作ることが、

発信者としてのステージを次のレベルへ引き上げるでしょう。

発信者を「潰す3つの要因」を「リアルな繋がり」で徹底的に回避せよ

情報発信者が活動を停止してしまう主な理由は、大きく分けて3つあります。

一つは〝信頼の喪失〟、二つ目は〝モチベーションの枯渇〟、

そして三つ目は〝情報アップデートの遅延〟です。

これらはいずれも、発信者としての命取りになる要因であり、

常に警戒し、対策を講じる必要があります。

しかし、これらの要因は、実は〝リアルな繋がり〟を持つことで、

そのほとんどを回避できると断言できます。

まず、〝信頼の喪失〟です。

これは、鉄則1で述べたように、価値提供が価格に見合わなかったり、

不誠実な対応をしたりすることで発生します。

リアルな繋がりを持つことで、発信者は自身の発信に対する

〝生の声〟を直接聞く機会が増えます。

時には厳しいフィードバックを受けることもあるでしょう。

しかし、その場で直接対話することで誤解を解消したり、

真摯に受け止めて改善に繋げたりできます。

オフラインでの関係性が、

オンラインでの発信に対する〝信頼のセーフティネット〟となるのです。

次に、〝モチベーションの枯渇〟です。

これも先ほど述べたように、

孤独な活動や成果が出ない時期に陥りやすい状態です。

リアルなコミュニティに参加したり、

同じ志を持つ仲間と定期的に会ったりすることで、

発信者は一人ではないと感じられます。

互いの成功を喜び合い、失敗を励まし合う関係性は、

どんな逆境に立たされても「もう一度頑張ろう」と思える心の支えになります。

彼らがいるからこそ、情熱を燃やし続けられるのです。

そして、最も重要なのが〝情報アップデートの遅延〟です。

オンラインの情報だけでは、プラットフォームの急激な変化や、

業界の最新動向に乗り遅れるリスクがあります。

しかし、リアルなコミュニティや交流の場では、

まさに〝今〟起きている最先端の情報が飛び交っています。

「最近こんなマネタイズ方法が流行ってるらしい」

「このSNSは今、ユーザー属性が大きく変わっている」

「次はこの技術が来る」といった、

未来を予測させるような〝一次情報〟に触れることができます。

これにより、常に自身の発信内容や戦略を最新の状態に保ち、

時代の波に乗り遅れることなく活動を続けられるのです。

コミュニティ参加やオフライン交流は、

発信活動に多重の〝防衛線〟を築き、あらゆるリスクから発信者を守ってくれます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 「信頼の喪失」をリアルな対話で防ぐ:オフラインでの直接的なフィードバックは、信頼関係を深め、誤解を解消する機会となります。

- 「モチベーションの枯渇」を仲間との交流で乗り越える:同じ目標を持つ仲間との共感や励ましが、発信を続ける心の支えになります。

- 「情報アップデートの遅延」を最先端の一次情報で阻止する:オンラインでは得られない〝生きた情報〟が、発信を常に最前線に保ちます。

リアルな繋がりは、発信活動の〝リスクヘッジ〟であり、

〝成長の加速装置〟でもあるのです。

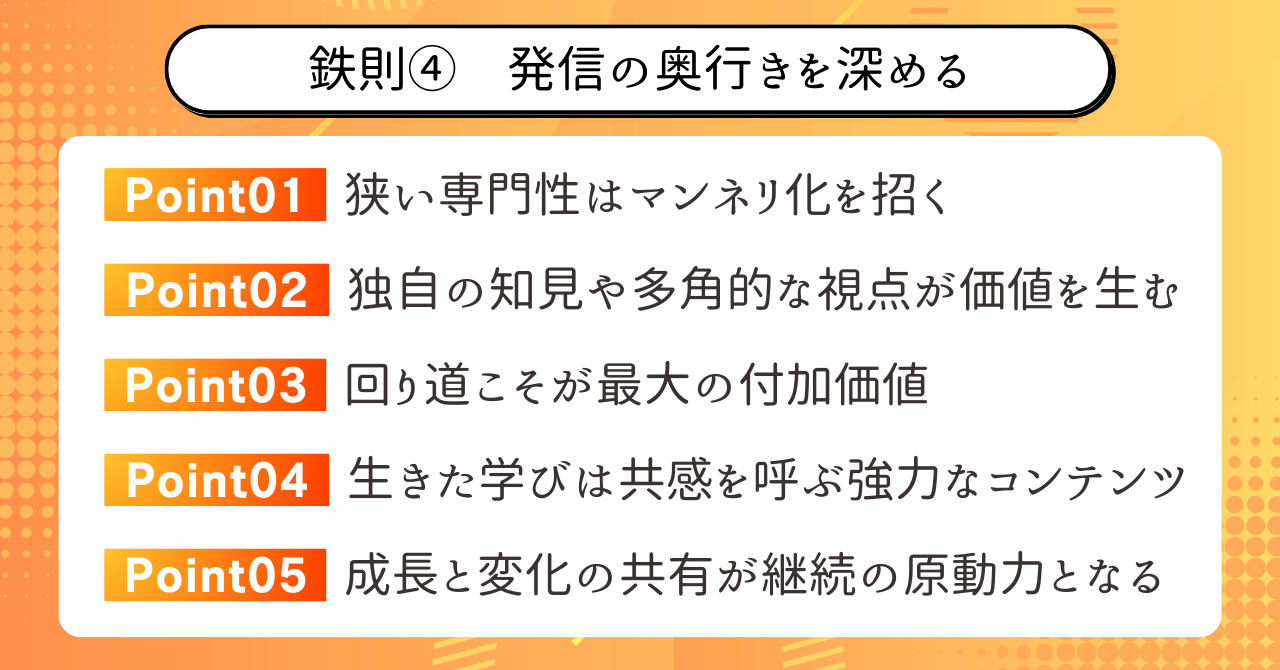

鉄則4:【発信の奥行きを深める】なぜ「一見無駄な学び」がフォロワーを飽きさせないのか?

情報発信を続ける中で、フォロワーの反応が鈍くなったり、

コンテンツ制作に行き詰まりを感じたりすることはありませんか?

これは、発信内容の〝奥行き〟が足りなくなっているサインかもしれません。

結論として、発信に深みをもたらし、フォロワーを飽きさせないためには、

自身の専門領域とは一見無関係に見える〝一見無駄な学び〟が非常に重要です。

その理由は、発信者が常に同じジャンルの情報ばかりを発信し続けると、

提供できる視点や内容が限定され、

フォロワーが飽きてしまう可能性が高いからです。

読者は、発信者に対して、単なる情報の提供者以上の

〝人間的な魅力〟や〝独自の視点〟を求めています。

新しい知識や異なる分野からのインスピレーションを取り入れることで、

発信内容はより豊かになり、多角的な視点から物事を捉えることができるようになります。

例えば、Webマーケティングを専門とする発信者が、

古典文学や歴史を学ぶことで、

人間が古くから持つ普遍的な感情や行動原理を

マーケティング戦略に落とし込むことができるようになります。

これにより、表面的なテクニック論ではない、

より本質的で説得力のあるコンテンツが生まれるのです。

また、個人的な趣味や経験といった「一見無駄な回り道」こそが、

発信に人間味やストーリー性をもたらし、

フォロワーとの共感を深めるきっかけにもなります。

このように、専門性以外の領域に目を向けることで、

発信の質と魅力は飛躍的に向上し、

フォロワーを飽きさせずに長く支持される発信者へと成長できるのです。

あなたは「狭い専門性」に囚われていないか?発信がマンネリ化する本当の原因

発信を始めたばかりの頃は、

特定の〝狭い専門性〟を追求することが、

自身のブランディングを確立し、

初期のフォロワーを獲得するために有効な戦略となり得ます。

しかし、ある程度のフォロワーが付いた後も、

その狭い専門性に囚われ続けてしまうと、

発信がマンネリ化し、

フォロワーが離れていく原因となることがあります。

なぜ、狭い専門性に囚われると発信がマンネリ化するのでしょうか?

それは、専門性が高いほど、

扱えるテーマの〝範囲が限定的〟になるからです。

例えば、「SEOライティングの最新テクニック」というテーマで発信を始めたとします。

最初は新鮮な情報として受け入れられますが、

毎週のように同じような情報ばかりが提供されると、

読者は「またこの話か」と感じ、次第に興味を失ってしまうでしょう。

ネタ切れに陥りやすくなるだけでなく、

読者も常に新しい刺激を求めているため、

情報が画一的になることで飽きられてしまうのです。

さらに、発信者が自身の専門領域に閉じこもることで、

〝視野が狭くなる〟というリスクも伴います。

世の中のトレンドや、関連する他分野の動きに気づきにくくなり、

結果として発信内容が時代遅れになったり、

読者のニーズとの間にズレが生じたりすることがあります。

例えば、ある特定のSNS運用に特化した発信者が、

そのSNSのアルゴリズム変更や競合プラットフォームの台頭に気づかず、

古い情報を提供し続けた結果、フォロワーを失ってしまうようなケースです。

発信がマンネリ化する本当の原因は、専門性そのものにあるのではなく、

その専門性に〝新しい血〟を注ぎ込むことを怠り、

視野を広げようとしない姿勢にあるのです。

この問題に対処するためには、次の点を意識してみましょう。

- 専門性を深掘りするだけでなく、広がりも意識する:専門分野を核としつつ、関連する周辺知識や、一見無関係な分野にもアンテナを張りましょう。

- 読者の「飽き」のサインを察知する:エンゲージメントの低下やコメントの減少は、発信内容のマンネリ化を示唆している可能性があります。

- 常に新しいインプットを取り入れる習慣を持つ:読書、異業種交流、セミナー参加など、多様な情報源から刺激を得ましょう。

狭い専門性は時に強みになりますが、長く発信を続けるためには、

その専門性に新しい風を吹き込み続ける柔軟な姿勢が不可欠です。

SEOやコピーライティングだけでは不十分?発信に「深み」と「バリエーション」をもたらす学び

情報発信において、SEOやコピーライティングといったテクニックは非常に重要です。

これらのスキルは、コンテンツをより多くの人に届け、

読者の心を掴むために欠かせない土台となります。

しかし、これらの〝表面的なテクニックだけ〟では、

発信に〝深み〟や〝バリエーション〟をもたらすことはできません。

むしろ、それだけを追求していると、

発信は次第に薄っぺらなものになり、読者を飽きさせてしまう可能性があります。

なぜ、SEOやコピーライティングだけでは不十分なのでしょうか?

それは、これらのスキルが主に〝情報の伝達方法〟に焦点を当てているのに対し、

発信の深みは〝情報の質と視点〟に宿るからです。

例えば、SEO対策が完璧で、

コピーライティングの技術も優れている記事があったとします。

しかし、そこに書かれている内容が、

すでに巷に溢れているような情報や、表面的なノウハウばかりであれば、

読者は「結局どこかで読んだ話だ」と感じてしまい、心に響きません。

検索順位は高くても、読者の記憶に残らず、ファンになってもらえないのです。

発信に深みとバリエーションをもたらすためには、

SEOやコピーライティングのスキルを土台としつつ、

その上に〝独自の知見〟や〝多角的な視点〟を積み上げていく必要があります。

例えば、心理学を学ぶことで、

読者がなぜその情報に興味を持つのか、

どのような言葉が行動を促すのかといった、人間心理の根源に迫ることができます。

歴史を学ぶことで、現代社会のトレンドが過去の出来事とどう関連しているのか、

未来に何が起こりうるのかといった、より大きな視点から物事を語れるようになります。

また、アートや音楽、異文化理解といった、

一見ビジネスとは無関係な分野の学びは、

発想力やクリエイティビティを刺激し、

コンテンツに独自の〝色〟や〝リズム〟を与えることを可能にします。

これらの「一見無駄な学び」が、

発信に深みとバリエーションをもたらすことで、

読者はあなたの発信から、単なる情報以上の〝知的な刺激〟や〝感動〟を得るようになります。

これにより、飽きることなくあなたの発信を追いかけ続け、

熱心なファンへと変わっていくのです。

発信の質を高めるために、次の視点を取り入れてみましょう。

- テクニックは「手段」、深みは「目的」と捉える:SEOやコピーライティングはあくまで情報を届けるための道具であり、何を伝えるかが重要です。

- 好奇心の赴くままに異分野を学ぶ:直接的なメリットが見えなくても、興味のある分野には積極的に触れてみましょう。

- 学んだことを既存の専門性と掛け合わせる:異分野の知識を自分の専門領域にどう応用できるかを考えることで、独自の視点が生まれます。

発信に真の価値と魅力を与えるのは、

単なる情報の羅列ではなく、

そこに込められた発信者自身の〝知性と人間性〟なのです。

目の前の利益に直結しない「回り道」が、結果的に最大の付加価値を生む理由

私たちは日々の生活の中で、

常に〝効率〟や〝最短ルート〟を求める傾向があります。

情報発信においても、「いかに早く稼ぐか」「いかに効率的にフォロワーを増やすか」といった

視点に目が行きがちです。

しかし、長期的に見て発信者としての価値を高め、

フォロワーを飽きさせずに引きつけ続けるためには、

一見すると〝目の前の利益に直結しない回り道〟こそが、

結果的に〝最大の付加価値〟を生むという事実を理解する必要があります。

なぜ、回り道が最大の付加価値を生むのでしょうか?

それは、回り道を通じて得られる経験や知識が、

発信者の〝人間性〟や〝独自の視点〟を形成するからです。

例えば、ポーカーの世界大会に挑戦するという経験は、

直接的にビジネスのノウハウを伝えるものではありません。

しかし、そこで得られる〝お金の本質〟や〝リスクマネジメント〟、

〝逆境での精神力〟といった学びは、

ビジネス論や自己啓発論に圧倒的な深みと説得力をもたらします。

読者は、単なる成功者の話ではなく、

そこに至るまでの葛藤や洞察に共感し、

その発信者独自の哲学に強く惹きつけられるのです。

現代は情報過多の時代であり、

誰でも簡単に情報を発信できるようになりました。

そのため、表面的なノウハウやテクニックは、すぐに陳腐化してしまいます。

そのような中で、読者が真に求めるのは、単なる情報だけでなく、

発信者自身の〝人間的な魅力〟や〝生き様〟、

そしてそこから紡ぎ出される〝普遍的な洞察〟です。

この普遍的な洞察こそが、発信の〝奥行き〟となり、

フォロワーを飽きさせない最大の要因となります。

一見無駄に見える学びや経験は、

発信者自身の引き出しを増やし、

他の発信者にはない〝オリジナリティ〟と〝深み〟を生み出します。

それは、まるで様々な素材を混ぜ合わせて作られた、

複雑で奥行きのある味わいを持つ料理のようです。

誰もが提供できるようなシンプルで単調な料理ではなく、

独自のスパイスや隠し味が加わることで、唯一無二の存在となるのです。

この「回り道」から得られる付加価値こそが、

発信者としてのあなたの〝賞味期限〟を劇的に延ばし、

長期的な成功へと導く鍵となります。

目の前の利益ばかりを追求するのではなく、

未来の付加価値を意識して行動してみましょう。

- 「無駄な学び」を恐れない:直接的なリターンが見えなくても、興味のあることには積極的に時間と投資をしましょう。

- 経験から「本質」を言語化する練習をする:異分野の経験から得られた学びを、自分の専門性や普遍的なテーマに結びつけて考えてみましょう。

- 自己開示を恐れない:回り道の中で得られた個人的なエピソードや感情を共有することで、フォロワーとの共感が深まります。

最も効率的な道が、必ずしも最も豊かな結果を生むとは限りません。

時には、遠回りこそが、唯一無二の価値を生み出すのです。

【実例】ある発信者がポーカーの世界大会で得た「お金の本質」が、なぜ読者の心に響くのか?

一見すると、ポーカーの世界大会と情報発信には何の関連もないように思えるかもしれません。

しかし、ある発信者がポーカーの世界大会に挑戦し、

そこで得た〝お金の本質〟や〝リスク管理〟、〝精神的な強さ〟といった学びが、

彼の発信するビジネスや投資のコンテンツに計り知れない深みと説得力をもたらし、

多くの読者の心に響いている実例があります。

なぜ、この「異分野の経験」が読者の心に深く響くのでしょうか?

それは、単なる経済学的な知識や投資ノウハウの羅列ではない、

〝生きた学び〟がそこにあるからです。

ポーカーというゲームは、まさに人生やビジネスの縮図と言えます。

限られた情報の中で最善の決断を下し、リスクを取り、時には大きな損失を受け入れる。

そして、運の要素も大きい中で、いかに冷静さを保ち、長期的な視点で勝ち続けるか。

世界大会という極限のプレッシャーの中で得られたこれらの経験は、

単なる机上の空論ではない、血の通った〝お金の本質〟を彼に教えてくれたのです。

この発信者は、ポーカーでの具体的なエピソードを交えながら、

「なぜ人はリスクを取れないのか」「損失をどう受け入れるべきか」

「不確実性の中でどう判断するか」といったテーマについて語ります。

その言葉には、成功と失敗の両方を経験した者だけが持つ

〝リアリティ〟と〝深み〟があります。

読者は、発信者がポーカーで直面した感情の起伏や、

そこから得た教訓に自らのビジネスや人生を重ね合わせ、

強い共感を覚えるのです。

彼が語る「お金の本質」は、単なる数字や理論ではなく、

人間心理の機微に触れるものであり、

だからこそ読者の記憶に深く刻まれるのです。

このように、自身の専門分野から離れた〝異分野での経験〟が、

発信コンテンツに独特の〝深み〟と〝説得力〟を与えることが多々あります。

この事例から、自身の「異分野経験」を発信に活かすためのヒントを得てみましょう。

- 「なぜその経験をしたのか」を掘り下げる:ポーカーの例では、単に勝負の駆け引きだけでなく、そこで感じた感情や得た教訓に焦点を当てましょう。

- 異分野の学びを「普遍的なテーマ」に昇華させる:特定のゲームや活動のルールではなく、そこから得られた人生やビジネスに共通する教訓を言語化します。

- 具体的なエピソードで感情を揺さぶる:抽象的な概念だけでなく、具体的な体験談を語ることで、読者はより深く共感し、発信者の人間性を感じ取ります。

自身の「回り道」こそが、あなたの発信に他にはない

〝独自の輝き〟と〝人間味〟をもたらす、最強の武器となるのです。

フォロワーが飽きずに、あなたの発信を追いかけ続ける「秘訣」

フォロワーが飽きずに、あなたの発信を追いかけ続ける「秘訣」は、

単に有益な情報を発信するだけでなく、

発信者自身の〝成長〟と〝変化〟を共有し、

常に新しい刺激を提供し続けることにあります。

結論として、フォロワーは完成された「情報提供マシン」ではなく、

共に学び、成長していく「人間」としての発信者を求めているのです。

なぜ、フォロワーは発信者の成長や変化に興味を持つのでしょうか?

それは、人は本能的に〝物語〟に惹かれる生き物だからです。

発信者の知識や経験が増え、新たな挑戦をする姿は、

まるで連続ドラマのようにフォロワーの好奇心を刺激します。

専門知識だけでなく、発信者が異分野の学びを通じて得た

〝新しい視点〟や〝個人的な気づき〟は、

フォロワーにとって予期せぬ喜びとなり、常に新鮮な驚きを提供します。

例えば、あるビジネス発信者が、茶道を学び始めたことで

「集中力の本質は、一つのことに没頭するプロセスにあった」と語る時、

フォロワーは彼のビジネス論に新たな奥行きを感じ、さらに興味を深めるでしょう。

このような「一見無駄な学び」が、

発信に〝バリエーション〟と〝深み〟をもたらすことで、

フォロワーは「この人の発信はいつも新しい発見がある」

「次はどんな話が聞けるんだろう?」という期待感を抱き続けます。

発信者が自身の視野を広げ、多角的な視点から物事を捉えるようになることで、

提供できるコンテンツの幅が広がり、

専門性だけでなく人間としての魅力も増していくのです。

結果として、フォロワーは単に情報を得るだけでなく、

発信者自身の〝知的な探求の旅〟に同行しているような感覚を味わいます。

この共体験こそが、フォロワーと発信者との間に強固な絆を生み出し、

飽きさせることなく長く発信を追いかけ続ける原動力となるのです。

あなたの発信がマンネリ化していると感じるなら、

それは新たな「無駄な学び」を探しに行くサインかもしれません。

フォロワーを飽きさせないために、実践すべきポイントは以下の通りです。

- 「学びのプロセス」を共有する:新しい知識を得た時の感動や、そこから生まれた気づきを素直に発信しましょう。

- 完璧な姿を見せる必要はない:試行錯誤する姿や、時には失敗談を共有することで、人間味が増し、共感を呼びます。

- 定期的に新しいテーマや視点を取り入れる:これまでの発信軸を保ちつつも、新鮮な情報や異分野の知見を意識的に混ぜ込みましょう。

発信者が常に成長し、新しい顔を見せ続けること。

これこそが、

フォロワーが飽きずに、長くあなたの発信を追いかけ続ける最大の秘訣です。

情報発信を長く続けるためには、スキルだけでなく、適切なマインドセットも重要です。

SNS発信が続かないと感じるなら、成果を出す人が実践している5つのマインドセットを参考に、

発信への向き合い方を見直してみましょう。

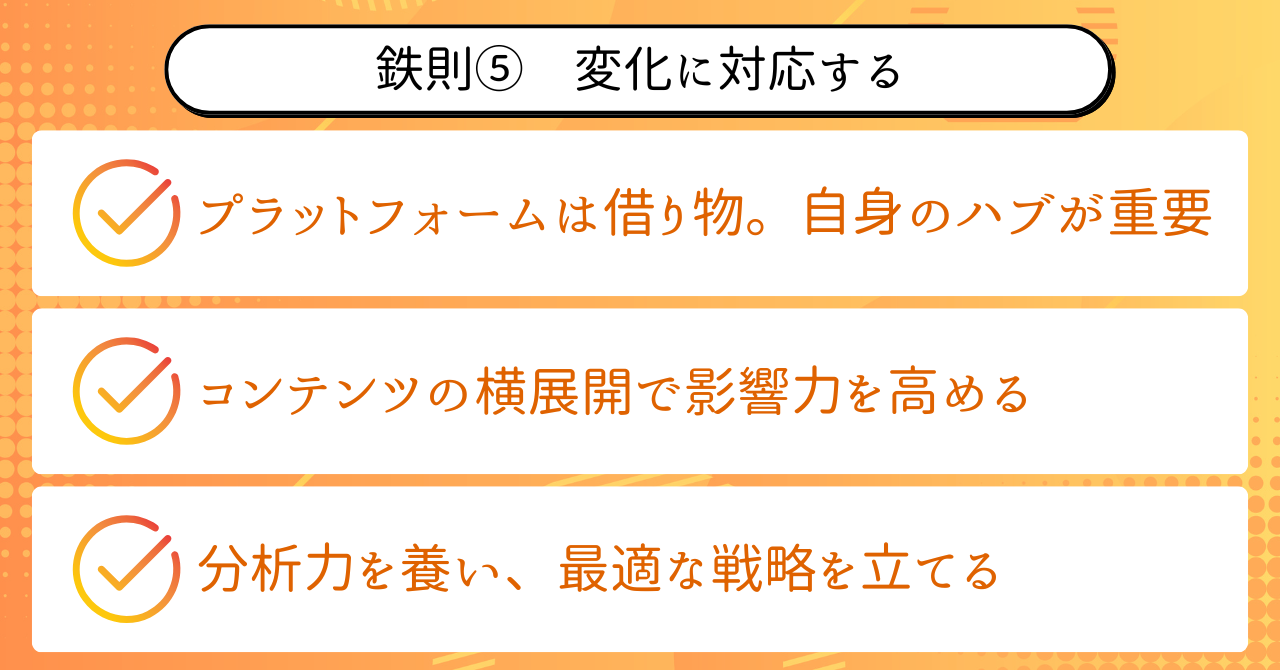

鉄則5:【変化に対応する】「一つの媒体に固執しない」クロスメディア戦略で発信者の寿命を最大化する

情報発信の世界は、驚くべきスピードで変化し続けています。

数年前には存在しなかったプラットフォームが突然台頭し、

あっという間に人々の情報収集の中心となることも珍しくありません。

この目まぐるしい変化の波の中で、発信者として長く生き残り、

影響力を拡大し続けるためには、

〝一つの媒体に固執しない〟クロスメディア戦略が不可欠です。

なぜなら、特定のプラットフォームに依存しすぎると、

そのプラットフォームのアルゴリズム変更や人気の低下といった外部要因によって、

あっという間に発信の場を失うリスクがあるからです。

例えば、ブログが中心だった時代にYouTubeが登場し、

動画コンテンツが主流になった際、

対応できなかった多くの発信者が苦境に立たされました。

しかし、複数の媒体で発信を行うことで、

一つの媒体が不調に陥っても、他の媒体で安定したリーチを確保し、

読者との接点を維持できます。

具体的には、YouTubeで動画コンテンツを発信しつつ、

その内容をブログで深掘りしたり、

X(旧Twitter)でショートメッセージとして拡散したりと、

それぞれの媒体の特性を活かしたコンテンツ展開を行うことです。

これにより、より幅広い層のフォロワーにアプローチできるだけでなく、

異なる形式で情報を提供することで、読者の理解を深め、

エンゲージメントを高めることが可能になります。

このように、変化の激しい時代において、

柔軟に媒体を使い分け、多角的な視点を持つクロスメディア戦略こそが、

発信者の〝寿命〟を最大化し、持続的な成長を実現する鍵となるのです。

YouTube、TikTok、Threads…新しいプラットフォームの波に乗り遅れていないか?

デジタル化が加速する現代において、情報発信の舞台は常に拡大しています。

かつてはブログやWebサイトが主流でしたが、

今ではYouTube、TikTok、Threadsなど、新たなプラットフォームが次々と登場し、

それぞれが異なるユーザー層と特性を持っています。

この新しいプラットフォームの波に乗り遅れてしまうことは、

発信者にとって致命的な機会損失となる可能性があります。

なぜ、新しいプラットフォームへの対応が不可欠なのでしょうか?

それは、ユーザーの〝情報消費行動が多様化している〟からです。

例えば、テキストコンテンツを好む層はブログを、

短時間で手軽に情報を得たい層はTikTokやショート動画を、

リアルタイムの交流を求める層はX(旧Twitter)やThreadsを利用するといったように、

ユーザーは自分の目的に合わせて媒体を使い分けています。

もし発信者が一つの媒体に固執していれば、

その媒体を利用しない層には、どれだけ価値のある情報であっても届けることができません。

これにより、潜在的なフォロワーを逃し、

発信の影響力を限定してしまうことになるのです。

さらに、新しいプラットフォームは、

登場初期には〝先行者利益〟を得やすいという特性があります。

まだ競合が少ない段階で参入し、質の高いコンテンツを提供できれば、

短期間で大きなフォロワーベースを築ける可能性が高まります。

例えば、TikTokが日本で本格的に普及し始めた頃に、

いち早くショート動画に特化したコンテンツを発信したクリエイターは、

瞬く間にフォロワーを増やし、業界での地位を確立しました。

この波に乗り遅れてしまうと、後から参入した際にはすでに競合がひしめき合い、

フォロワー獲得のためのコストや労力が飛躍的に増大してしまいます。

このように、新しいプラットフォームの登場を単なる流行として見過ごすのではなく、

自身の発信活動を拡大するチャンスとして捉える視点が、

発信者の未来を大きく左右するのです。

新たなプラットフォームの波に乗り遅れないために、以下の点を意識しましょう。

- 情報感度を高く保つ:常にSNSトレンドやテクノロジーニュースにアンテナを張り、新しいプラットフォームの登場をいち早く察知しましょう。

- ユーザーの動きを観察する:自分のターゲット層がどの媒体で情報を消費しているのか、その行動様式を定期的に分析しましょう。

- スモールスタートで試す勇気を持つ:完璧なコンテンツを準備する前に、まずは新しい媒体で試験的に発信を始め、感触を掴むことが重要です。

変化を恐れず、新しい媒体を柔軟に取り入れる姿勢こそが、

発信者としての成長と成功を加速させる鍵となります。

なぜ、ブログだけ、インスタだけでは発信者の寿命が短いのか?

情報発信を始めたばかりの頃は、

ブログやInstagramといった特定の媒体に注力することが一般的です。

しかし、これらの〝一つの媒体だけ〟で発信を続けていると、

発信者としての〝寿命〟が短くなるという厳しい現実があります。

これは、単なる「飽き」の問題ではなく、

より本質的なリスクが潜んでいるからです。

なぜ、一つの媒体だけでは発信者の寿命が短くなるのでしょうか?

その最大の理由は、〝プラットフォーム依存によるリスクの集中〟です。

全ての読者やフォロワーが特定のプラットフォーム上に集約されている場合、

そのプラットフォームのアルゴリズム変更、利用規約の改定、システム障害、

さらにはサービス終了といった事態が発生すると、

これまで積み上げてきたものが一瞬にして失われる可能性があります。

例えば、過去に人気のあったブログサービスが突然閉鎖されたり、

SNSのアルゴリズムが大幅に変更されてリーチが激減したりするケースは枚挙にいとまがありません。

このような事態に直面した際、他に発信の拠点がなければ、

これまで培ってきた影響力や読者との繋がりが途絶えてしまうのです。

さらに、特定の媒体の特性に特化しすぎると、

〝コンテンツの表現方法が固定化〟され、

発信の幅が狭まるという問題もあります。

ブログであればテキスト中心、Instagramであれば画像中心といったように、

媒体の形式に引きずられてコンテンツの多様性が失われがちです。

これにより、伝えたいメッセージの全てを表現しきれなかったり、

ターゲットとするフォロワー層のニーズに完全に応えられなかったりすることがあります。

例えば、深い思考や分析を要する内容をInstagramの投稿だけで伝えようとしても限界があり、

結果として情報が断片的になったり、誤解を生んだりする可能性も出てきます。

一つの媒体だけに依存することは、発信者にとって非常に大きなリスクを伴います。

安定した発信活動を継続し、長期的な成功を収めるためには、

複数の媒体を組み合わせた〝ポートフォリオ型〟の発信戦略が不可欠なのです。

発信の寿命を延ばすために、以下の点を深く理解しましょう。

- プラットフォームは「借り物」と認識する:どんなに人気の媒体でも、その運営方針や状況は常に変化する可能性があり、永続を保証するものではありません。

- 「ハブ」となる場所を持つ:自身のブログやメールマガジンなど、プラットフォームに依存しない〝自分の城〟を構築し、そこを読者との最終的な接点としましょう。

- コンテンツを「横展開」する視点を持つ:一つのテーマについて、ブログでは詳細に、SNSでは短くキャッチーに、動画では視覚的に、といった形で展開することで、リーチと理解度を高められます。

特定の媒体に全力を注ぐ時期はあっても、

常に「もしこの媒体が使えなくなったらどうするか?」という視点を持つことが、

発信者としての危機管理能力を高め、変化の時代を生き抜く力となります。

プラットフォーム依存の危険性と、時代を生き抜くための多角的な視点

情報発信者が直面する最も深刻なリスクの一つが、

特定のプラットフォームへの〝過度な依存〟です。

この依存状態は、表面上は効率的に見えますが、その実、

発信者の活動の〝生命線〟を、

予測不能な外部要因に委ねてしまう危険性を孕んでいます。

時代を生き抜き、長く影響力を保つためには、

このプラットフォーム依存の危険性を深く理解し、

常に多角的な視点を持つことが不可欠です。

なぜ、プラットフォーム依存が危険なのでしょうか?

その理由は、プラットフォームは発信者の「借り物の庭」だからです。

運営会社が定めるルール(アルゴリズム)の変更や、規約の改定、

あるいはサービス自体が終了する可能性は常に存在します。

例えば、ある動画プラットフォームで絶大な人気を誇っていたクリエイターが、

突然のアルゴリズム変更によって再生回数が激減し、

収益源を失ってしまったケースは後を絶ちません。

また、収益化の条件が変更されたり、

特定ジャンルのコンテンツが規制されたりすることも日常茶飯事です。

これらの変化は、発信者側ではコントロールできないものであり、

一つのプラットフォームに全資産を投じている状態では、

ひとたび大きな変化が起これば、これまでの努力が水泡に帰すこともあり得るのです。

時代を生き抜き、発信者としての〝寿命〟を最大化するためには、

〝多角的な視点〟に基づいた「クロスメディア戦略」が極めて重要です。

これは、単に複数のプラットフォームで発信するということ以上の意味を持ちます。

それぞれのプラットフォームの特性(ユーザー層、コンテンツ形式、アルゴリズム傾向など)を深く理解し、

それぞれの強みを活かした形でコンテンツを展開することです。

例えば、X(旧Twitter)で最新の速報情報や個人的な意見を短く発信し、

それをきっかけにブログへ誘導して詳細な解説を読んでもらう。

さらに、ブログの内容をYouTubeで動画として解説し、

視覚的な情報とともに理解を深めてもらう。

このように、それぞれの媒体が相互に補完し合い、

フォロワーを〝点〟ではなく〝線〟で繋ぎ、

最終的にメールマガジンやコミュニティといった〝自身の城〟へと誘導する流れを構築するのです。

プラットフォーム依存を避け、多角的な視点を持つことで、

発信者はどのような変化にも柔軟に対応できるようになります。

これは、まるで複数の収入源を持つ経営者のように、

どこか一つが立ち行かなくなっても、

他の部分でカバーできる強靭なビジネスモデルを構築するのと似ています。

変化の激しい情報発信の世界で、

常に安定した影響力を維持し続けるための、最も賢明な戦略と言えるでしょう。

プラットフォーム依存から脱却し、多角的な視点を養うためのポイントは以下の通りです。

- 「所有」と「利用」の区別を明確にする:SNSは「利用する場」であり、ブログやメルマガは「所有する場」と捉え、読者を所有する場へ誘導する戦略を立てましょう。

- 各プラットフォームの特性を深く理解する:それぞれの媒体のユーザー層や得意なコンテンツ形式を分析し、最適な情報提供方法を検討しましょう。

- コンテンツの「再利用」と「最適化」を意識する:作成したコンテンツを異なる媒体向けに形を変えて展開することで、制作効率を高めつつ、多角的なリーチを可能にします。

変化は常に訪れますが、それに怯えるのではなく、

変化を自身の成長と拡大の機会と捉える多角的な視点こそが、

発信者の真の強みとなります。

【実例】ある発信者が実践する「YouTubeとX(旧Twitter)の連携」が生み出す、無限のフォロワー獲得戦略

クロスメディア戦略の有効性を示す具体的な事例として、

「YouTubeとX(旧Twitter)の連携」は非常に参考になります。

この二つのプラットフォームを巧妙に組み合わせることで、

まさに〝無限のフォロワー獲得戦略〟を確立し、

その影響力を飛躍的に拡大させています。

なぜ、このYouTubeとX(旧Twitter)の連携が強力なのでしょうか?

それは、両者の媒体特性が〝相互補完的〟であるためです。

YouTubeは動画コンテンツを通じて、

発信者の人柄や深い知識、複雑な情報をじっくりと伝えることに長けています。

視聴者は動画を見ることで発信者への信頼感や親近感を抱きやすく、

熱心なファンへと発展しやすい傾向があります。

一方、X(旧Twitter)は、短いテキストや画像、URLリンクを瞬時に拡散できる

「情報伝達のスピード」が最大の強みです。

リアルタイム性が高く、興味関心のあるキーワードを追うユーザーが多いため、

まだ発信者を知らない層にリーチしやすく、

新たなフォロワー獲得の入り口となりやすいのです。

具体的に以下のような連携戦略を取っています。

まず、YouTubeで専門性の高い動画コンテンツを公開します。

この動画の〝要点〟や〝印象的な一言〟を切り出し、

X(旧Twitter)で投稿。

動画へのリンクを添えることで、

「この続きはYouTubeで」と誘導する動線を作っています。

さらに、X(旧Twitter)では動画のテーマに関連する質問を投げかけたり、

視聴者からのコメントに返信したりすることで、

コミュニティ感を醸成し、エンゲージメントを高めています。

また、YouTubeの動画制作過程で生まれた裏話や、

動画には収めきれなかった補足情報などもX(旧Twitter)で発信することで、

双方のコンテンツに〝奥行き〟を持たせ、読者の飽きを防いでいるのです。

この連携戦略により、

YouTubeで発信者を知ったフォロワーはX(旧Twitter)で日常的な情報や速報性を享受でき、

X(旧Twitter)で発信者を知ったフォロワーはYouTubeでより深く質の高い情報を得られるという、

理想的な〝循環〟が生まれています。

これにより、片方の媒体だけでは獲得できなかった層にもアプローチできるようになり、

結果としてフォロワーを加速度的に増やし続けているのです。

この成功事例から、クロスメディア戦略を実践するためのポイントを抽出してみましょう。

- 各媒体の強みを理解し、役割分担を明確にする:YouTubeは「深掘り」、X(旧Twitter)は「拡散」といったように、得意な役割を活かしましょう。

- スムーズな導線設計を行う:それぞれの媒体から次の媒体へ、ユーザーが自然に移動できるようなリンクや誘導文を工夫しましょう。

- コンテンツの「相互補完性」を意識する:片方だけでは完結しない、両方を見ることでより深い価値が得られるようなコンテンツ設計を目指しましょう。

単に複数の媒体を使うだけでなく、

それぞれの特性を理解し、有機的に連携させることで、

発信者としての影響力は飛躍的に高まるのです。

異なる属性のフォロワーへのアプローチ:各媒体の特性を活かしたコンテンツ展開

クロスメディア戦略の真髄は、

単に複数の媒体で同じ情報を流すことではありません。

それぞれの媒体が持つ〝異なるユーザー属性〟と〝コンテンツ形式の特性〟を深く理解し、

それに合わせて発信内容やアプローチ方法を最適化することで、

より幅広い層のフォロワーを獲得し、エンゲージメントを最大化できるのです。

なぜ、異なる属性のフォロワーへのアプローチが重要なのでしょうか?

それは、各プラットフォームには、

その特性に応じたメインユーザー層が存在するからです。

例えば、Instagramは視覚的なコンテンツを好む若い層が多く、

美的センスやライフスタイルへの共感を求める傾向があります。

一方、Facebookは比較的年齢層が高く、

ビジネス関連の情報や地域コミュニティとの繋がりを重視する傾向があります。

また、TikTokは短尺動画がメインであり、

エンズレススクロールで気軽に楽しむ層が中心です。

もし、これらの異なるユーザー層に対して画一的なコンテンツを発信し続ければ、

特定の層には響いても、他の層には全く届かないという事態に陥ってしまいます。

これにより、潜在的なフォロワー獲得の機会を逃し、

発信のリーチが限定されてしまうのです。

各媒体の特性を活かしたコンテンツ展開とは、

例えば以下のような具体的なアプローチを指します。

ビジネス系コンテンツの発信者であれば、

YouTubeではホワイトボードを使った詳細な解説動画を投稿し、

知識を深めたい層にアプローチする。

Instagramでは、動画の要点をまとめた「1枚画像のスライド投稿」や、

ビジネスとライフスタイルを掛け合わせた「魅力的な写真」を投稿し、

視覚で情報を得たい層や共感を求める層に訴求する。

さらに、X(旧Twitter)では、最新ニュースに対する短文コメントや、

フォロワーへの質問を投げかけることで、

情報収集の早い層や双方向のコミュニケーションを求める層との接点を作る。

このように、同じテーマであっても、

媒体に合わせて〝表現方法〟や〝情報の粒度〟を調整することで、

それぞれの媒体のユーザーが「まさに自分が必要としていた情報だ!」と感じるようなコンテンツを提供できます。

この戦略により、発信者は特定のフォロワー層にだけ支持されるのではなく、

多様な属性を持つ人々からの支持を得ることが可能になります。

それは、まるで様々な味覚を持つ人々に対応するために、

料理人が素材や調理法を変えながら、

それぞれの顧客に最適な一皿を提供するようなものです。

各媒体の特性を理解し、それに合わせた柔軟なコンテンツ展開を行うことで、

発信者の影響力はより強固で持続可能なものとなるのです。

このアプローチを成功させるために、以下の点を考慮に入れましょう。

- 各媒体のユーザー層を徹底的に分析する:年齢層、性別、興味関心、情報消費行動など、詳細なペルソナを設定しましょう。

- コンテンツ形式の最適化を図る:テキスト、画像、動画、音声など、それぞれの媒体で最も効果的な形式を選択し、調整しましょう。

- A/Bテストを繰り返す:同じテーマでも、表現方法を変えたコンテンツを複数試すことで、各媒体での最適なアプローチ方法を見つけましょう。

異なる属性のフォロワーへ適切にアプローチすることは、

発信者としての視野を広げ、市場全体での影響力を高めるための重要なステップとなります。

スタッフを活用した効率的な「クロスメディア運用」の具体的なステップ

クロスメディア戦略の重要性は理解できたものの、

「複数の媒体を一人で運用するのは大変そう」と感じるかもしれません。

しかし、効果的なクロスメディア運用は、

必ずしも全てを発信者自身が行う必要はありません。

結論として、〝スタッフを活用する〟ことで、

発信者はコンテンツ制作のコアな部分に集中しつつ、

効率的かつ持続可能なクロスメディア展開を実現できます。

なぜ、スタッフ活用がクロスメディア運用において効率的なのでしょうか?

それは、各プラットフォームの運用には、

それぞれ異なる専門スキルと時間的コストが伴うからです。

例えば、YouTube動画の編集には高度な動画編集スキルが、

Instagramの投稿制作にはデザインセンスが、

X(旧Twitter)の運用にはリアルタイムな情報収集力と素早い文章作成能力が求められます。

これら全てを一人で完璧にこなすのは現実的ではなく、

多くの場合、いずれかの媒体の運用がおろそかになったり、

発信者の負担が過剰になったりします。

しかし、それぞれの作業を専門性を持つスタッフに任せることで、

発信者は得意な分野(例えば、話すことや書くこと)に集中でき、

全体のコンテンツ品質と運用効率を同時に向上させることが可能になるのです。

スタッフを活用した効率的なクロスメディア運用の具体的なステップは以下の通りです。

- 発信軸とコンテンツ企画の明確化:発信者自身が伝えたいメッセージやコンテンツの軸を明確にします。

- 各媒体の役割と目標設定:YouTubeは「深い情報提供」、Instagramは「視覚的な訴求」、X(旧Twitter)は「拡散と速報」など、それぞれの媒体での役割と具体的な目標を設定します。

- 役割分担と担当スタッフの決定:動画編集担当、画像制作担当、SNS運用担当など、それぞれのスキルに合わせたスタッフを配置します。

- コンテンツの「元ネタ」提供:発信者は、例えばYouTube動画の原稿や音声、ブログ記事の草案など、各媒体に展開するための「元ネタ」となるコンテンツを制作します。

- スタッフによるコンテンツの「加工」と「展開」:提供された元ネタを基に、各スタッフがそれぞれの媒体の特性に合わせてコンテンツを加工し、発信します。

- 進捗管理とフィードバック:定期的にミーティングを行い、各媒体の進捗状況を確認し、発信者がスタッフにフィードバックを与えることで、連携を強化します。

このステップを踏むことで、

発信者は自身のコアな活動に集中しつつ、

複数の媒体で高品質なコンテンツを継続的に発信できるようになります。

これは、発信者の負担を軽減するだけでなく、

コンテンツの質を高め、結果としてフォロワーの拡大とエンゲージメントの向上に繋がる、

まさに〝持続可能な発信モデル〟を構築する道となるのです。

スタッフを活用したクロスメディア運用は、

発信者としての成長を加速させる強力な戦略です。

- 自身の「コア業務」を見極める:自分が最も得意とすること、情熱を注げることに集中し、それ以外の作業は積極的にアウトソースしましょう。

- 信頼できるスタッフとの関係構築:単なる業務委託ではなく、発信のビジョンを共有し、共に成長できるパートナーシップを築きましょう。

- 明確な指示と適切なフィードバック:スタッフが最大限の力を発揮できるよう、具体的な指示と建設的なフィードバックを心がけましょう。

一人で抱え込まず、他者の力を借りることで、

発信者としての可能性は無限に広がります。

次世代のプラットフォームを乗りこなす「分析力」:長く薄く生きるための戦略

情報発信の世界は、まさに〝生存競争〟です。

新しいプラットフォームが次々と登場し、人気を集めては消えていく中で、

発信者として長く生き残るためには、単に流行に乗るだけでなく、

〝次世代のプラットフォームを乗りこなすための分析力〟が不可欠です。

この分析力こそが、変化の激しい時代において「長く薄く生きる」ための賢明な戦略となるのです。

なぜ、次世代のプラットフォームを分析する能力が重要なのでしょうか?

それは、新しいプラットフォームの登場初期には、まだ競合が少なく、

〝ブルーオーシャン戦略〟を展開できる大きなチャンスが潜んでいるからです。

しかし、どのプラットフォームに力を入れるべきか、

あるいは単なる一時的な流行で終わるのかを見極めるためには、

冷静な分析が欠かせません。

闇雲に全ての新しい媒体に手を出すのではなく、

自身の発信内容やターゲット層との相性、

そして将来性を見極める「嗅覚」が求められます。

具体的な分析のステップとしては、

まず〝新しいSNSが登場した際、

それがどの既存媒体と類似しているかを分析する〟ことが重要です。

例えば、Threadsが登場した際、多くのユーザーはX(旧Twitter)と比較しました。

両者の違いや共通点を理解することで、

既存のX(旧Twitter)での発信ノウハウをどう活かすか、

あるいはどう差別化すべきかといった戦略を立てやすくなります。

また、類似媒体と比較することで、そのプラットフォームの〝潜在的なユーザー層〟や

〝得意とするコンテンツ形式〟、さらには〝将来的な収益化の可能性〟などを予測する手がかりが得られます。

これにより、無駄な投資を避け、

より効果的な初期戦略を立てることが可能になるのです。

さらに、この分析力は、単に新しいプラットフォームで成功するだけでなく、

既存のプラットフォームからの〝撤退のタイミング〟を見極める上でも重要です。

人気が低迷し始めた媒体にいつまでも固執するのではなく、

次の波が来ている媒体へとリソースを分散させる判断を迅速に行うことで、

常に最も効果的な場所で発信を続けることができます。

これは、ビジネスにおける〝ポートフォリオ戦略〟に似ています。

一つの事業に全力を注ぐのではなく、複数の事業に分散投資することで、

リスクを管理し、全体としての安定と成長を図るのです。

このように、次世代のプラットフォームを分析し、

最適な戦略を立てる能力は、発信者としての〝寿命〟を劇的に延ばします。

常に学び、分析し、柔軟に対応する姿勢こそが、

変化の激しい情報発信の世界で「長く薄く生きる」、

つまり持続的に影響力を保ち続けるための秘訣なのです。

この分析力を高め、変化に対応するための具体的な行動は以下の通りです。

- 早期の情報収集とテスト運用:新しいプラットフォームや機能は、登場直後に触れてみて、その特性を肌で感じ取りましょう。

- 比較分析の習慣化:新しい媒体が出たら、「既存のどの媒体に近いか」「どこが違うか」を常に考え、自分の発信にどう影響するかを予測しましょう。

- 撤退戦略も視野に入れる:成功だけでなく、失敗や撤退の可能性も考慮に入れ、リソース配分の柔軟性を保ちましょう。

変化の激しい情報発信の世界で、

常に「賞味期限」を伸ばし続ける方法は、単に新しい波に乗ることだけではありません。

その波を冷静に分析し、自身の戦略にどう組み込むかを判断する〝知性〟こそが、

発信者を真のサバイバーにするのです。

【まとめ】情報発信の真実—金銭的成果を超えて

これまでの記事で、情報発信を長期的に成功させるための

〝5つの鉄則〟をお伝えしてきました。

最も大切なのは、顧客の期待をはるかに超える〝10倍以上の価値提供〟を通じて、

揺るぎない〝信頼残高〟を積み上げていくことです。

この信頼こそが、発信者としてのあなたの〝寿命〟を決定づける

最も重要な要素だと覚えておきましょう。

そして、その信頼を失うことなく発信を継続するためには、

〝健全なマネタイズ〟が不可欠です。

お金は、発信者の情熱を燃やし続けるための〝ガソリン〟であり、

活動を持続させるための現実的な対価です。

決して「稼ぐこと」を悪だと捉えず、正当な対価を受け取ることで、

より良いコンテンツを生み出し続ける循環を作りましょう。

また、オンラインの世界だけで完結しようとせず、

〝リアルな繋がり〟を積極的に持つことも忘れてはなりません。

生きた情報、そして共に高め合う仲間との出会いは、

情報枯渇やモチベーション低下といった罠からあなたを守り、

発信を常に〝鮮度〟高く保つ源となります。

さらに、発信の〝奥行き〟を深め、フォロワーを飽きさせないためには、

一見すると無関係な〝一見無駄な学び〟が非常に重要です。

専門分野以外の知識や経験から得られるユニークな視点こそが、

あなたの発信に独自性と説得力をもたらします。

そして、目まぐるしく変化する情報発信の時代を生き抜くためには、

〝一つの媒体に固執しない〟クロスメディア戦略が不可欠です。

新しいプラットフォームの波を冷静に分析し、

それぞれの媒体の特性を活かした多角的なアプローチで、

読者との接点を広げ続けましょう。

これら5つの鉄則は、どれも一朝一夕で身につくものではありません。

しかし、日々の発信の中で少しずつ意識し、実践していくことで、

あなたの発信は必ずや〝0.1%の生存者〟だけが辿り着ける高みへと昇華していくはずです。

今日から、あなたの発信が、

単なる情報伝達で終わらない〝価値創造の旅〟となるよう、

一歩踏み出してみませんか。