Brainメディア運営部です!

今回の記事は、1年間で1,863人が受講した「仮想通貨マスター講座」で大人気のしょーてぃさんから情報を提供していただき記事を作成させていただきました。

簡単にしょーてぃさんの紹介をさせていただきます。

「柴犬コインって、まだ稼げるの?」

仮想通貨の世界で一度は耳にしたことがあるこの名前に、期待と疑問を抱く方は少なくありません。

2021年には〝約50万倍〟という驚異的な価格上昇を記録し、多くの億り人を生み出した柴犬コイン。

たった1,000円の投資が5億円になる計算は、まさに伝説級です。

しかし、過去の爆益だけを見て飛びつくのは危険です。

正しい知識や根拠を持たない投資は、ギャンブルと同じであり、資産を守るどころか失うリスクすらあります。

では、今から柴犬コインを購入して利益を狙う価値はあるのでしょうか。

本記事では、仮想通貨歴7年以上の経験者が、柴犬コインの誕生背景や特徴、将来性、そして安全な購入方法までを徹底解説します。

まずは、柴犬コインとはそもそもどんな仮想通貨なのか。

ミームコインとして始まった経緯から、現在のエコシステムまでを丁寧にひも解きます。

続いて、DEXやNFT、独自レイヤー2ネットワーク「Shibarium」といった最新の開発状況を紹介し、その可能性を具体的に評価します。

さらに、時価総額ランキングや他銘柄との比較を通じて、価格予想と成長限界を数値で示します。

最後に、初心者でも損をしにくい購入方法や取引所の選び方、投資判断のポイントをまとめます。

この記事を読み終えれば、柴犬コインに投資すべきかどうか、自分の頭で判断できるようになるはずです。

短期的な hype に惑わされず、冷静な投資判断を下せる知識を、今この場で手に入れてください。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

柴犬コインとは?誕生の背景と基本概要

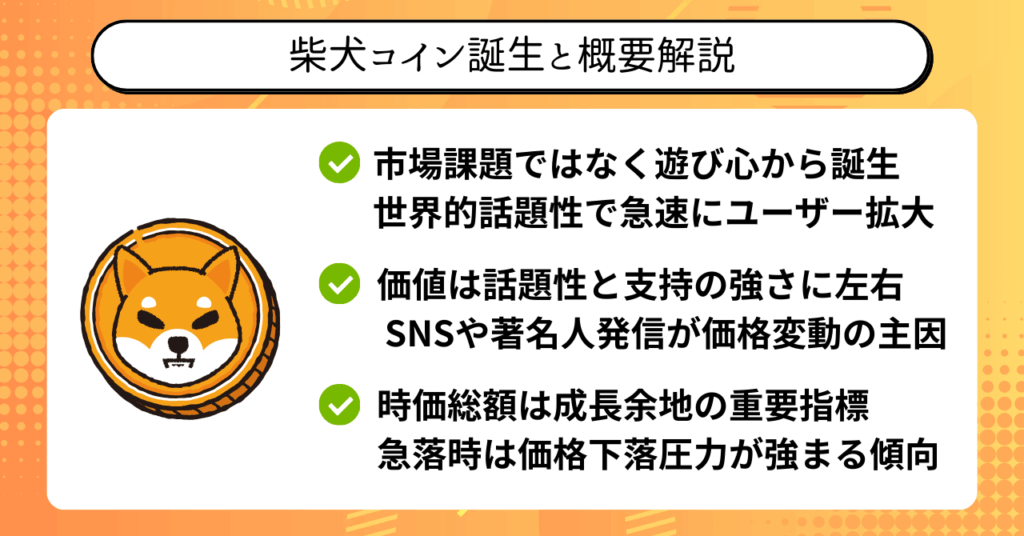

柴犬コインは、2020年8月に匿名の開発者〝Ryoshi〟によって誕生しました。

その成り立ちは、リップルやイーサリアムのように社会的課題の解決を目的としたものではなく、インターネットミームから生まれたジョーク的な仮想通貨です。

このような仮想通貨は〝ミームコイン〟と呼ばれ、代表的なものにドージコインがあります。

社会的な使命がない一方で、SNSや著名人の発言をきっかけに人気が爆発する特性を持っています。

実際、柴犬コインはイーロン・マスク氏がSNSで触れたことを契機に注目を集め、価格が急騰しました。

需要と供給のバランス次第で価格が大きく動くため、投資対象としては非常にハイリスク・ハイリターンです。

特筆すべきは、その時価総額の高さです。

この記事執筆時点で仮想通貨時価総額ランキング11位に位置しており、ビットコインキャッシュやアバランチといった有名銘柄を上回っています。

時価総額は、仮想通貨の値上がり幅や成長余地を推測する上で重要な指標です。

投資前には必ずこの数字を確認し、他銘柄との比較を行う習慣をつけましょう。

柴犬コインの存在感は〝ただのジョーク〟では片付けられない段階に来ています。

しかし、その成長や価値の裏付けはあくまで市場の注目度に依存しているため、常に情報を追う姿勢が必要です。

匿名開発者「Ryoshi」が生み出した理由

Ryoshiは、仮想通貨界隈で広まっていた「ジョークコイン文化」を背景に柴犬コインを作りました。

目的は特定の課題解決ではなく、コミュニティの遊び心と熱量を形にすることでした。

ミームコインの魅力は、開発目的以上にコミュニティ主導で価値が形成されていく点にあります。

人々の話題性や支持がそのまま価格に直結し、時には爆発的な成長を見せます。

例えば、YouTuberが作ったただのアルミ玉に高額の値段がつく現象と同じで、「欲しい」と思う人の数が価格を押し上げるのです。

Ryoshiの戦略は、あえて明確なユースケースを持たず、ミーム文化を活かして世界中のユーザーを巻き込むものでした。

このアプローチが、短期間での急騰と国際的な認知度向上につながりました。

ただし、この手法は注目度が落ちた途端に価格も急落するリスクがあります。

そのため、投資家は常に市場動向や話題性をチェックし、情報感度を高く保つ必要があります。

ここまでの内容を整理すると、柴犬コインは以下のような特徴を持っています。

- ミームコインとして誕生し、著名人発言で急騰した

- 時価総額ランキング上位に位置する人気通貨

- 価値は市場の注目度に大きく依存する

まずはこの成り立ちを理解し、今後の投資判断の前提とすることが重要です。

ミームコインとしての特徴と魅力

柴犬コインが属する〝ミームコイン〟は、開発目的や実用性以上に、コミュニティの勢いと話題性で価値が形成される特殊なジャンルです。

ドージコインや柴犬コインが爆発的に価格上昇した背景には、この構造が色濃く反映されています。

例えば、ドージコインは「犬の顔のインターネットミーム」から始まりましたが、イーロン・マスク氏がSNSで頻繁に発言したことで一気に注目を集め、価格が急騰しました。

柴犬コインも同じく、著名人やインフルエンサーの発信が大きな価格変動要因となっています。

こうした特徴を持つため、ミームコインはマーケティングやSNS運用との相性が非常に良く、短期間でグローバルな知名度を獲得できます。

逆に言えば、話題性が落ちれば一気に価値を失う可能性があるというリスクも伴います。

価格は需要と供給で決まりますが、ミームコインの場合、需要の多くは実用性ではなく「面白そう」「流行っている」という感情的要素によって支えられています。

そのため、価格の変動幅は大きく、ボラティリティ(価格変動性)が極めて高いのが特徴です。

一方で、このボラティリティを好機と捉える投資家も多く存在します。

特に短期売買を得意とするトレーダーにとっては、短期間で数倍の利益を狙えるチャンスとなり得ます。

また、柴犬コインのようにコミュニティが大規模化すると、開発者や運営チームが後から実用的なプロジェクトを追加するケースもあります。

これにより、単なるジョークコインから「実用性を伴った仮想通貨」へと進化する可能性も秘めています。

事実、柴犬コインはDEX(分散型取引所)やNFTマーケットプレイス、独自のレイヤー2ネットワーク「Shibarium」といった実用的なサービスを展開しています。

この進化は、ミームコインの価値向上の好例と言えるでしょう。

ここまでの内容を整理すると、ミームコインとしての柴犬コインには以下のポイントがあります。

- 話題性とコミュニティの勢いが価値を左右する

- 実用性よりも感情的要素で需要が形成される

- 注目が続けば実用プロジェクトに発展する可能性もある

こうした特性を理解することが、柴犬コインの価格変動を予測する第一歩となります。

時価総額ランキングから見える人気度と市場評価

柴犬コインの現在の時価総額は、仮想通貨市場で上位に食い込む水準です。

この記事執筆時点ではランキング11位に位置し、ビットコインキャッシュやアバランチなどの有名銘柄を上回っています。

時価総額は「仮想通貨の価格 × 流通枚数」で算出される指標で、その通貨の市場規模と成長余地を測る重要な目安です。

特に成長性を見極める上で、他の有力銘柄と比較することが欠かせません。

例えば、ランキング上位のソラナやイーサリアムと比較すると、柴犬コインは価格こそ低いものの、発行枚数が多いため、総額としては高い水準を維持しています。

これは一定の人気と投資需要が継続している証拠です。

ただし、時価総額が大きいほど値上がり幅は限定的になります。

既に市場規模が数兆円単位である場合、倍増や数十倍の成長を狙うのは現実的に難しくなります。

このため、柴犬コインに大きな成長を期待する場合は、市場全体の拡大や新規ユースケースの追加といった外部要因が不可欠です。

単なる話題性だけでは、上位ランキングの維持すら難しくなる可能性があります。

また、時価総額ランキングは人気度のバロメーターでもあります。

上位を維持できている間は投資家の注目も集まりやすく、流動性も高いため取引が活発になります。

逆に、ランキングが急落すると市場心理は一気に冷え込み、価格の下落圧力が強まります。

この変化はニュースやSNSでもすぐに反映されるため、定期的なチェックが重要です。

ここまでの内容を整理すると、時価総額ランキングから得られる示唆は以下の通りです。

- 時価総額は市場規模と成長余地の指標

- 上位維持は投資家心理と流動性に好影響

- 急落は市場心理悪化と価格下落につながる

ランキングは単なる順位ではなく、投資判断の重要な材料として活用しましょう。

時価総額ランキングは数字以上の意味があります。定期的に見て、市場の空気感をつかみましょう!

柴犬コインの特徴と独自エコシステム

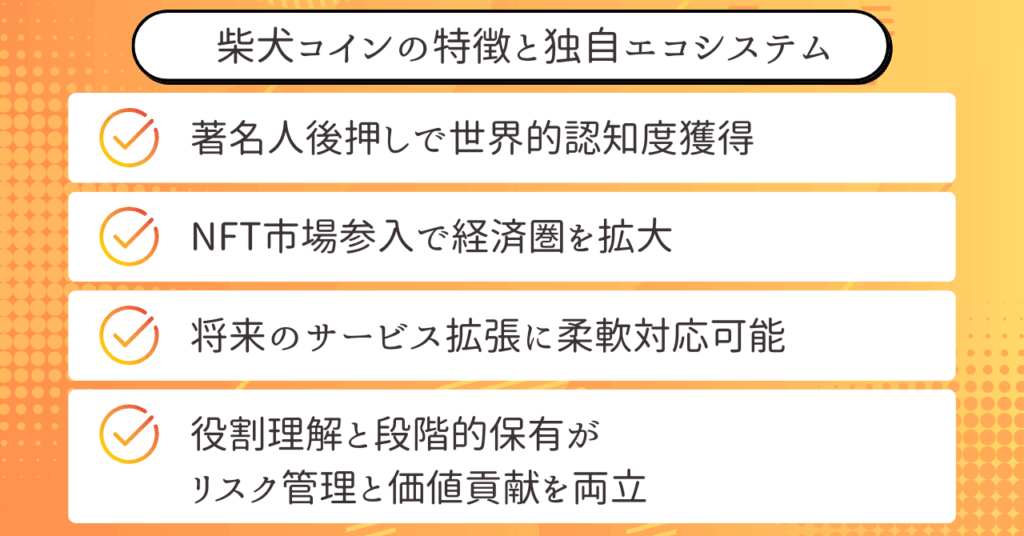

柴犬コインは、ミームコインとして誕生したにもかかわらず、現在では多様な機能とサービスを備えたエコシステムを構築しています。

この進化の背景には、世界中のコミュニティメンバーの熱量と、仮想通貨市場における高い注目度があります。

単なるジョークで終わらず、実用的なサービスを次々と展開するプロジェクトへと成長した事例は、仮想通貨業界でも珍しい存在です。

特に柴犬コインの場合、初期段階で急速にコミュニティが形成され、SNSを中心に世界的なファン層が広がったことで、開発資金や人材が自然と集まりました。

その結果、分散型金融(DeFi)、NFT、メタバースなど複数の領域で同時進行的にプロジェクトが進められています。

ここでは、柴犬コインがどのような経緯で進化してきたのか、そして現在どのようなサービスや技術的基盤を持っているのかを詳しく解説していきます。

ジョークから本格プロジェクトへ進化した経緯

柴犬コインは、2020年8月に匿名の開発者〝Ryoshi〟によって誕生しました。

当初は、社会的課題の解決を目的としたものではなく、インターネットミームから生まれた純粋なジョークコインでした。

しかし、世界中の投資家や仮想通貨ファンの間で話題が広がると、その存在は一気に拡大します。

とくにイーロン・マスク氏など著名人がSNSで言及したことが、柴犬コインの人気に拍車をかけました。

この人気を背景に、開発チームはプロジェクトの方向性を大きく転換。

単なるミームコインから、持続可能で実用的なエコシステムを持つ仮想通貨へと進化させる動きが始まりました。

この流れは、Facebookの事例にも似ています。

元はハーバード大学内のジョーク的アプリ「フェスマッシュ」から始まりましたが、利用者拡大とともに機能を追加し、世界的なSNSへと成長しました。

柴犬コインも同様に、コミュニティの成長とともにDEX(分散型取引所)やNFTマーケットプレイス、独自レイヤー2ネットワーク「Shibarium」など、次々と新しいサービスを立ち上げています。

加えて、これらの開発は単発ではなく長期計画として進行しており、ロードマップも段階的に公開されることで投資家の信頼を高めています。

こうした進化は、コミュニティ主導の仮想通貨が市場で存在感を持つことを証明する好例です。

また、初期からの支持者が広報役となり、SNSやフォーラムで情報を拡散し続けたことも、成長を後押しする重要な要因となりました。

ここまでの流れを整理すると、柴犬コインは以下のステップで成長してきました。

- ミームコインとして誕生

- 世界的な話題化と著名人の後押し

- 実用性を持つエコシステムへ発展

誕生当初の背景を知っておくことで、今後の成長性やリスクをより正確に判断できるようになります。

DEXやNFTマーケットプレイスの展開状況

柴犬コインのプロジェクトは、人気の高まりとともに単なるミームコインから脱却し、実際に利用可能なプラットフォームを複数展開するまでに成長しました。

その中でも注目すべきが、分散型取引所(DEX)「ShibaSwap」とNFTマーケットプレイスの存在です。

ShibaSwapは、中央集権的な管理者を介さずにユーザー同士が直接仮想通貨を交換できる仕組みを提供します。

これにより、取引所が破綻したり規制によって閉鎖されるリスクを軽減しつつ、安全かつ自由度の高い取引が可能になります。

また、NFTマーケットプレイスでは、デジタルアートやゲーム内アイテムなど、所有権がブロックチェーン上で証明されたコンテンツを売買できます。

この市場は近年急成長を遂げており、柴犬コインがその一角を占めることで、エコシステム全体の経済圏が拡大しています。

特筆すべきは、ShibaSwapとNFTマーケットが相互に連携している点です。

例えば、NFTの売買から得た利益をShibaSwapで運用し、その報酬を再びNFT購入に充てるなど、資産の循環が促される設計になっています。

さらに、ShibaSwapではステーキング機能が実装されており、シバ(SHIB)トークンを預けることでボーン(BONE)トークンによる報酬を獲得できます。

これにより、保有者は単なる価格上昇だけでなく、保有している間も利益を得られる仕組みが整っています。

このように、DEXとNFTマーケットプレイスは単独で存在するのではなく、柴犬コイン経済圏を支える基盤として相互作用しています。

整理すると、これらの展開状況は以下のようにまとめられます。

- ShibaSwap:中央管理者不在の分散型取引所

- NFTマーケット:デジタル資産の売買と所有権の証明

- 相互連携による資産循環モデル

- ステーキングによるインカムゲインの獲得

こうしたプラットフォームの存在は、柴犬コインの価値を支える重要な柱であり、単なる投機対象から実用性のあるプロジェクトへと進化させています。

独自レイヤー2「Shibarium(シバリウム)」の役割

Shibarium(シバリウム)は、柴犬コインのエコシステムにおける高速かつ低コストな取引を実現するためのレイヤー2ネットワークです。

レイヤー2とは、既存のブロックチェーン(多くの場合イーサリアム)に接続し、その上で取引や処理を行うことで、処理速度とスケーラビリティを向上させる技術のことを指します。

イーサリアムは高い安全性と開発環境の充実度が魅力ですが、トランザクションの混雑時には手数料(ガス代)が高騰し、処理速度が低下するという欠点があります。

この課題を解消するために登場したのがShibariumです。

Shibariumを利用することで、ユーザーは柴犬コインや関連トークンを高速に送受信でき、ガス代も大幅に削減できます。

これにより、DEX(ShibaSwap)やNFTマーケットプレイス、さらにはメタバースなど、複数のサービスがスムーズに稼働できる基盤が整います。

また、Shibariumは単なる処理の高速化にとどまらず、エコシステム全体の自立性を高める役割も担っています。

外部のブロックチェーンへの依存度を減らすことで、柴犬コインの開発方針や運営方針をより自由に決定できるようになります。

さらに、Shibariumは将来的な拡張性にも優れており、メタバースやゲーム、DeFiプロジェクトの展開を想定したインフラとしても機能します。

これにより、新しいアプリケーションやサービスが柴犬コイン経済圏内で容易に開発・実装可能となります。

身近な例えで言えば、イーサリアムが「山手線」だとすると、Shibariumは「中央線のような高速路線」です。

主要な目的地を短時間で結びつけることで、利用者の利便性を飛躍的に高めています。

Shibariumの役割を整理すると、以下の通りです。

- 高速処理と低手数料によるユーザー体験向上

- 外部依存を減らし、プロジェクトの自立性を確保

- 将来のサービス拡張に対応できる柔軟な基盤

- メタバースやDeFiの円滑な稼働をサポート

このように、Shibariumは柴犬コインのエコシステムにおける中核的な技術基盤であり、将来の成長戦略に直結する重要な存在です。

シバ・ボーン・リーシュ3種トークンの機能と違い

柴犬コインのエコシステムは、〝SHIB〟〝BONE〟〝LEASH〟の3種トークンで構成されています。

まず押さえたい結論は、投資・運用・意思決定の役割が綺麗に分業されているという点です。

〝SHIB(シバ)〟はエコシステムの中心となるメイントークンです。

総発行枚数は1,000兆枚で、ShibaSwapでの取引やステーキング、NFT関連の決済など幅広い用途を担います。

〝BONE(ボーン)〟はガバナンストークンで、ShibaSwapの運営方針に関する投票権を持ちます。

たとえるなら株主総会の議決権のようなもので、保有者がプロジェクトの未来に直接関与できるのが特徴です。

〝LEASH(リーシュ)〟は希少トークンで、総発行枚数は107,646枚と極端に少なく、主に報酬や特典配布に活用されます。

希少性が高いため、価格変動の幅が大きくなりやすい点も理解しておきましょう。

3種は独立しつつも相互補完の設計です。

例えば、SHIBをステーキングして報酬としてBONEを獲得し、そのBONEで運営方針に投票、さらに流動性提供の見返りとしてLEASHを受け取る、といった資産循環が起こります。

この循環は、単なる投機ではなく〝参加するほどエコシステムが強くなる〟仕組みを作ります。

トークン機能を理解して使い分けること自体が価値貢献につながるのです。

一方で、役割が明確なほど誤用のリスクも生まれます。

たとえば、短期トレード目的だけでLEASHを多く抱えると、希少性ゆえのボラティリティに翻弄される可能性があります。

実務的には、まずは〝SHIB〟でエコシステムに参加し、BONEの投票で関与度を高め、必要に応じてLEASHで特典を狙う段階設計が現実的です。

この順序なら、機能理解とリスク管理を両立できます。

3種トークンの要点を、役割ベースで再確認しておきます。

- SHIB:日常利用のメイン通貨(取引・ステーキング・NFT決済など)

- BONE:意思決定の中核(運営方針の投票に使用)

- LEASH:希少な報酬枠(限定特典や配布で活用)

この章の内容を、少し整理しておきます。

- 3種は役割分担が明確:投資・統治・特典で住み分け

- 相互補完で価値循環:SHIB→BONE→LEASHの流れが機能

- 段階的な活用が安全:まずSHIB、次にBONE、必要時にLEASH

まとめると、3種の設計は〝使い分け=参加価値〟を生むため、用途とリスクを理解し、段階的に保有・活用していくのが賢明です。

最初はSHIBで参加し、BONEで意思決定に関わる。LEASHは使い道とリスクを理解してからで十分ですよ!

仮想通貨と情報発信を掛け合わせ、ゼロから自由な働き方を手に入れた事例を紹介。

信頼の築き方や発信の本質を学べる内容で、SNS活用やコミュニティ形成の参考になります。

柴犬コインの将来性を見極める3つの視点

柴犬コインは〝ミームコイン〟として誕生したにもかかわらず、開発やサービス展開の面では着実に進化を遂げています。

この章では、将来性を判断するうえで欠かせない3つの視点を順に解説していきます。

まずは「メタバース開発で広がる利用シーン」から見ていきましょう。

メタバース開発で広がる利用シーン

柴犬コインは、独自レイヤー2ネットワーク「Shibarium(シバリウム)」を基盤にメタバース空間の構築を進めています。

メタバースは、仮想空間上で人々が交流し、経済活動を行う次世代インターネットの構想であり、今後のデジタル資産市場の拡大をけん引すると期待されています。

具体的には、メタバース内での土地やアイテムの売買、NFTアートの展示・取引、イベント開催など、多岐にわたる活用が想定されています。

こうした活動はすべて柴犬コインのエコシステム内で行われ、決済や取引にSHIBが使用される可能性が高まります。

メタバース経済圏が拡大すれば、参加者が増え、取引需要の増加によってトークン価値の上昇が見込まれます。

特に、シバリウムの高速処理能力を活かせば、既存のイーサリアムチェーンで課題だったガス代の高さや処理遅延といった問題を大幅に軽減できます。

また、柴犬メタバースは「遊び×稼ぎ(Play to Earn)」の要素も取り入れており、ゲーム感覚で資産を増やせる仕組みが導入される予定です。

これにより、投資家だけでなくゲーマー層やNFTクリエイター層など、幅広いユーザー層を取り込める可能性があります。

さらに、企業やブランドがプロモーション目的でメタバースに参加することで、新たな提携やスポンサーシップの機会も生まれます。

これはSHIBの認知拡大だけでなく、実需の拡大にもつながります。

総じて、メタバースの進化は柴犬コインのユースケース拡張と市場価値の底上げに直結する重要要素です。

将来性を判断するうえで、この開発状況は継続的にチェックすべきポイントといえるでしょう。

- メタバース構築で利用シーンが拡大

- シバリウムにより高速かつ低コストな取引を実現

- ゲーム・NFT・企業連携で多様なユーザー層を獲得

柴犬コインはメタバース開発によって実需を広げ、市場での存在感をさらに強化できる可能性を秘めています。

注目度を測るニュースサイト活用術

仮想通貨の価格は、技術的な進歩やサービス展開だけでなく市場からの注目度によっても大きく変動します。

いくら優れたプロジェクトでも、誰にも知られていなければ価格上昇は見込めません。そこで有効なのが仮想通貨ニュースサイトの活用です。

たとえば、業界で有名な「CoinDesk」や「CoinTelegraph」などのニュースサイトでは、日々話題になっている銘柄やサービスに関する記事が頻繁に配信されます。

運営側としても、多くの人が興味を持つテーマを優先的に取り上げるため、記事の更新頻度はそのまま注目度の指標になるわけです。

実際に「SHIB」と検索してみると、数日に一度は関連ニュースが更新されており、柴犬コインが依然として業界内で高い関心を集めていることが分かります。

逆に、過去に話題になったものの最近全く記事が出ない銘柄は、注目度が低下していると判断できます。

この手法の良い点は、専門的な知識がなくても簡単に使えることです。

検索窓に銘柄コードやプロジェクト名を入力するだけで、そのコインの話題性や動向を一目で把握できます。

また、複数のニュースサイトを横断的にチェックすることで、より正確な注目度の判断が可能になります。

たとえばCoinDeskではあまり取り上げられないが、CoinTelegraphでは頻繁に報道されているケースなどは、地域やメディアごとの関心度の差を読み取るヒントになります。

さらに、ニュースサイトの記事には新サービスのリリース日や提携先企業の発表など、価格変動に直結する一次情報が含まれることも多いため、投資判断の補助材料としても非常に有効です。

- ニュースサイトの更新頻度は注目度のバロメーター

- 複数サイトを横断して情報の偏りを回避

- 一次情報を得て価格変動に備える

ニュースサイトの活用は、柴犬コインのような人気銘柄の動向把握に限らず、新規プロジェクトの将来性評価にも応用できます。

オワコン回避のための情報収集方法

仮想通貨投資では、人気や価格がピークを過ぎた「オワコン」状態の銘柄を避けることが非常に重要です。

一度熱が冷めた銘柄は、再び注目を集めるまでに長い時間がかかり、その間に資金が拘束されてしまいます。

まず、SNS(特にX〈旧Twitter〉やReddit)を活用しコミュニティの活発さをチェックしましょう。

投稿数やエンゲージメント(いいね・リポスト・コメント数)が安定して高い銘柄は、まだ熱量が保たれている可能性が高いです。逆に投稿が減少し反応も鈍い場合は、関心が急速に薄れている兆候かもしれません。

次に、DiscordやTelegramなどの公式チャットに参加して、運営チームの更新頻度やユーザー間のやり取りを観察します。

発信が途絶えたり、コミュニティが過疎化している場合は要注意です。

大型アップデートや提携発表などの「ニュースの種」が途絶えている場合は、価格上昇のきっかけを失っている可能性があります。

さらに、Googleトレンドを使えば特定キーワード(例:「Shiba Inu Coin」「SHIB」)の検索ボリューム推移を確認可能です。

検索数が右肩下がりの場合は関心が薄れつつあるシグナル。逆に急増している場合は新しい材料が出たサインなので、その背景を調べましょう。

これらを組み合わせて、「話題性」「開発状況」「コミュニティ活性度」の3軸で判断すれば、オワコン回避の精度が上がります。

特にミームコインは感情やブームで価格が大きく動くため、この多角的チェックは必須です。

- SNSやコミュニティの活発度を定期確認

- 公式発信の有無と更新頻度を把握

- Googleトレンドで関心度推移をチェック

こうした多角的な観察を習慣化することで、オワコン銘柄を掴むリスクを大幅に下げられます。

こういう地道な情報収集って、派手さはないけど超重要なんですよ。僕もこの習慣で何度も危ない橋を回避できました。だからこそ、あなたにも今日から取り入れてほしいんです。

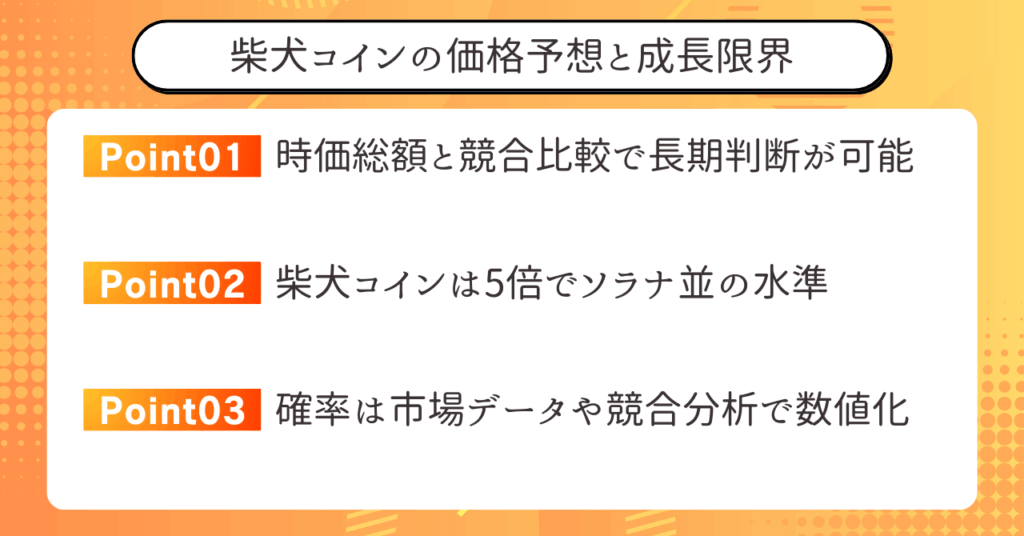

柴犬コインの価格予想と成長限界

柴犬コインは、2021年に50万倍もの価格上昇を記録し、一躍仮想通貨業界の話題の中心となりました。

しかし、現在はそのブームも一段落し、投資家にとって重要なのは「今後どこまで伸びる可能性があるのか」という現実的な視点です。

ここでは、感情やSNSの熱狂に流されず、冷静なデータと根拠に基づいて価格上昇の余地を分析します。

そのために用いるのが「時価総額」という基本指標です。時価総額は「市場がその通貨をどれだけ評価しているか」を金額で表すもので、これを理解すれば、どの程度まで価格が上昇しうるのかの上限を見極められます。

例えば、仮想通貨市場全体が成長しても、時価総額の観点から見れば柴犬コインが10倍以上になる可能性は極めて低いことが分かります。

逆に、仮に市場全体が停滞しても、特定の条件が揃えば3〜5倍程度の上昇余地は残されています。

この章では、まず時価総額の仕組みと計算方法を理解し、次に競合銘柄との比較を通じて現実的な成長限界を探ります。

さらに、投資家が陥りやすい「可能性」と「確率」の混同を避けるための思考法についても解説します。これらを押さえることで、柴犬コインだけでなく他の仮想通貨投資にも応用できる分析力が身につくでしょう。

時価総額分析による価格上昇余地の算出

仮想通貨の価格予想を行う際に、もっともシンプルかつ有効な方法のひとつが「時価総額分析」です。

時価総額は「1枚あたりの価格 × 発行枚数」で算出され、その通貨が市場でどの程度の価値を持つかを客観的に表します。

例えば、2024年時点での柴犬コインの時価総額は約2兆円。

この数字を競合銘柄や市場全体と比較することで、価格の上昇余地を見積もることができます。

仮に現在の2兆円から5兆円規模まで成長した場合、単純計算で価格はおよそ2.5倍程度の伸びが期待できる計算です。

もちろん、市場が急成長し、ビットコインやイーサリアムなどの主要通貨に連動して全体が押し上げられるケースもあります。

しかし、ミームコイン由来の柴犬コインは技術的優位性が限られるため、他の成長性の高いプロジェクトに比べて上昇の角度は緩やかになりがちです。

逆に、時価総額が縮小すれば価格も大きく下落します。

したがって、価格だけでなく時価総額ランキングの位置や競合の成長スピードを定期的にチェックすることが重要です。

この視点を持つことで、短期的な値動きに惑わされず、長期的な投資判断が可能になります。

- 時価総額は「価格 × 発行枚数」で算出される

- 柴犬コインの時価総額は約2兆円(2024年時点)

- 成長余地は市場規模や競合との比較で見積もる

時価総額分析を習慣化すれば、過度な期待や根拠のない悲観に流されず、冷静な投資判断ができるようになります。

ソラナとの比較で見える上限ライン

柴犬コインの将来性を測るうえで、時価総額ランキング上位の競合銘柄との比較は欠かせません。

その中でも特に注目すべきは、高速処理性能と開発スピードで評価の高いソラナ(Solana)です。

2024年時点でソラナの時価総額は約10.8兆円、一方で柴犬コインは約2兆円です。

この差は単なる数字の違いではなく、技術的優位性・エコシステムの広がり・開発者コミュニティの規模といった本質的な競争力の差を反映しています。

仮に柴犬コインが奇跡的にソラナと肩を並べる規模まで成長した場合でも、最大で約5倍の価格上昇が限界と見込まれます。

これは、単なる人気や話題性では埋められない基盤技術の差によるものです。

一方で、柴犬コインはコミュニティの熱量や話題性においてはソラナを上回る局面もあり、短期的な急騰を見せる可能性はあります。

しかし、持続的な成長や長期的な価格維持には、技術革新や実需の拡大が不可欠です。

- ソラナの時価総額は約10.8兆円、柴犬コインは約2兆円

- 技術力・開発スピードでソラナが優位

- 柴犬コインが5倍成長するにはソラナ並の規模が必要

この比較から分かるのは、「話題性」だけでは長期的な成長は難しいという現実です。投資判断の際は、競合の実力と市場での立ち位置を常に意識しましょう。

〝可能性〟と〝確率〟を混同しない投資思考

投資において最も危険なのは、「可能性がある」ことを「高い確率で起こる」と誤解することです。

特に仮想通貨市場では、SNSや一部のインフルエンサーによって過度に楽観的なシナリオが拡散され、根拠の薄い価格予想が独り歩きするケースが後を絶ちません。

例えば、「柴犬コインが50倍になる可能性はある」という表現は、理論的には完全否定できません。

しかし、その確率が0.1%なのか10%なのかによって、取るべき投資戦略はまったく異なります。

もし確率が極めて低いのであれば、そのシナリオに全資金を投入するのはギャンブルと同義です。

このような誤解は、「事実」「可能性」「確率」という3つの概念を切り分けずに混同してしまうことから生じます。

事実は現在の市場データや実績、可能性は理論上のシナリオ、そして確率はそのシナリオが現実になる見込みの度合いを示します。この3つを意識的に分けて整理すれば、感情に左右されにくくなります。

さらに、確率を判断するには、市場規模や競合状況、プロジェクトの開発進捗、規制動向など複数の要素を数値化し、総合的に評価する必要があります。

単に「期待できそう」「有名人が推している」という理由だけで判断するのは、投資ではなく投機です。

逆に、確率が高いシナリオを見極められるようになれば、小さな利益を積み重ねて長期的な資産形成につなげることができます。

これは地味ですが、再現性のある投資スタイルです。短期的な一攫千金を狙うよりも、こうした手法のほうが結果的にリスクを下げ、安定した成長を実現できます。

- 「可能性」と「確率」は必ず分けて考える

- 確率は市場データや競合状況から数値化する

- 感情や噂ではなく、根拠と再現性のある戦略を重視する

この視点を持つことで、短期的なノイズや煽りに惑わされず、長期的に安定した投資判断が可能になります。

「可能性」と「確率」を混同してしまう人は多いですが、これを分けて考えるだけで投資の精度は格段に上がります。数字で裏付けされた判断をすれば、感情に振り回されず安定した資産形成ができますよ。

初心者が仮想通貨やNFT投資で失敗しないための体系的な5ステップを提示。

リスク管理から実践まで段階的に学び、資産形成の確実性を高められる指南記事です。

柴犬コインの安全な購入方法と選び方

柴犬コインを購入する際に最も重要なのは、信頼性の高い取引所を選び、安全に資産を保有することです。

仮想通貨はインターネット上で取引されるデジタル資産であるため、不正アクセスやハッキングのリスクを完全に避けることはできません。

しかし、金融庁の登録を受けた取引所や、世界的に評価の高い取引所を利用することで、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、取引所選びは単に「取り扱いがあるかどうか」だけではなく、手数料体系やスプレッド、注文方式(成行・指値)なども重要な判断材料となります。

特に長期保有を前提とする場合、購入時の手数料やスプレッド差は将来的な利益に直結します。

さらに、入金方法や出金速度、サポート体制も無視できません。例えば、日本円を即時入金できるか、土日でも出金可能かなどの要素は、緊急時の資金移動に影響します。

もう一つのポイントは、取引所のセキュリティ対策です。二段階認証(2FA)やコールドウォレットでの資産保管、過去のハッキング被害の有無などを確認しておくことで、安心感が大きく変わります。

過去に大規模なハッキング事件があった取引所であっても、その後のセキュリティ強化や補償体制が整っていれば、必ずしも避けるべきとは限りません。

購入可能な国内外取引所一覧

柴犬コインは、国内外の複数の取引所で購入できます。まずは国内取引所から見ていきましょう。

- ビットポイント(取引所形式で購入可能、手数料が低い)

- バイナンスJAPAN(世界最大級の取引所の日本法人)

- ビットトレード

- ビットフライヤー

- SBI VCトレード

- コインチェック

- GMOコイン

海外取引所では、以下が有力候補となります。

- Binance(世界最大規模、流動性が高くプロトレーダーにも人気)

- KuCoin(幅広い銘柄と独自ステーキングサービスが魅力)

- OKX(低い手数料と高度な取引ツールが利用可能)

国内取引所は日本円で直接購入でき、金融庁の監督下にあるため安全性が高い反面、取り扱い銘柄やサービス内容に制限がある場合があります。

一方、海外取引所は豊富な銘柄ラインナップと低手数料が魅力ですが、日本円の直接入金ができないことや、規制リスクを考慮する必要があります。

資金を長期的に守りながら運用するためには、国内取引所と海外取引所を併用し、用途に応じて使い分けるという方法も有効です。

例えば、メインの保有資産は国内の安全な取引所で保管し、短期トレードや新興銘柄への投資は海外取引所を活用する、といった分散運用がリスク軽減につながります。

- 国内取引所は安全性と使いやすさが魅力

- 海外取引所は銘柄数や流動性で優位

- 取引所選びは手数料・セキュリティ・利便性を総合判断

このように、国内外の取引所の特徴を理解し、自分の投資スタイルや目的に合った組み合わせを選ぶことが、安全かつ効率的に柴犬コインを購入・保有するための第一歩です。

販売所と取引所の違い・手数料比較

柴犬コインを購入する方法には「販売所」と「取引所」の2つがあります。

一見どちらも同じように見えますが、仕組みと手数料に大きな違いがあります。

販売所は、運営会社が保有している柴犬コインをユーザーに直接販売する仕組みです。

初心者でも簡単に取引ができ、数量を入力するだけで即座に購入できます。

しかし、その利便性の代わりにスプレッド(実質的な手数料)が高く設定されているのが特徴です。スプレッドは購入価格と売却価格の差のことで、2〜5%程度かかる場合もあります。

一方の取引所は、ユーザー同士が直接売買を行うマーケット形式です。

運営会社は仲介役に徹し、成約した取引に対して数%以下の取引手数料を徴収します。

販売所に比べて手数料が安く、スプレッドもほぼ発生しませんが、板に出ている注文量や価格を見て取引する必要があるため、初心者には少しハードルが高く感じられることがあります。

具体的な例として、同じ1万円分の柴犬コインを購入する場合、販売所では約9,500円分しか実際のコインが手に入らないケースもあります。

これに対し、取引所形式ではほぼ全額が反映されるため、長期的に見れば取引所の方が圧倒的にコストを抑えられるのです。

ただし、急な価格変動が起こった場合や、希望価格で約定しない可能性もあるため、利便性を取るなら販売所、コスト重視なら取引所という選択がおすすめです。

- 販売所は簡単操作だがスプレッドが高い

- 取引所は手数料が安くコスト効率が高い

- 投資目的に応じて販売所と取引所を使い分ける

販売所と取引所の違いを理解し、自分の取引スタイルや資金計画に合った方法を選ぶことで、無駄なコストを抑えて効率的に柴犬コインを購入できます。

おすすめ取引所2選と選び方の基準

数ある取引所の中でも、柴犬コインの購入におすすめできるのはビットポイントとBinanceです。

それぞれ特徴が異なり、目的に応じて使い分けることで効率的かつ安全な取引が可能になります。

ビットポイントは、金融庁登録済みの国内取引所であり、取引所形式で柴犬コインを直接購入できる数少ないプラットフォームです。

スプレッドが小さく手数料も無料に近いため、長期保有を前提とした投資に適しています。

さらに、国内銀行からの即時入金に対応しており、初心者でも簡単に取引を始められます。

サポート対応の速さやスマホアプリの操作性も高く評価されています。

一方、Binanceは世界最大規模の海外取引所で、圧倒的な流動性と低い取引手数料が魅力です。

取引ペアの種類が豊富で、柴犬コインをステーキングして利息を得ることもできます。

ただし、日本円の直接入金には対応していないため、国内取引所で購入したUSDTやBTCを送金してから取引する必要があります。

加えて、規制変更のリスクを念頭に置き、最新情報をチェックすることが求められます。

取引所選びの基準としては、安全性、手数料、利便性、取扱サービスの充実度の4点を総合的に評価することが重要です。

また、急な価格変動や規制変更に備え、複数の取引所に口座を開設しておくと安心です。

- 国内ならビットポイントが低コストで安心

- 海外ならBinanceが流動性・手数料面で優位

- 安全性・手数料・利便性・サービスで総合判断

自分の投資スタイルに合った取引所を選び、国内外の強みをバランスよく活用することで、安定した資産運用が可能になります。

安全性とコストのバランスを考えるなら、国内外それぞれ1つずつ取引所を持っておくのが一番おすすめだよ!

投資判断で意識すべき思考と姿勢

仮想通貨投資において長期的に成果を出すためには、価格の上下に一喜一憂するのではなく、冷静かつ一貫した思考と姿勢を持つことが不可欠です。

短期的な情報やSNSの噂に振り回される投資家は、感情的な判断によって損失を拡大させやすくなります。

逆に、事前に判断基準を明確にしておくことで、どんな相場環境でもブレない行動が可能になります。

その第一歩が、自分が投資する対象のメリットとデメリットを客観的に把握することです。良い面だけを見て判断するのは危険であり、リスクも含めて理解することで、初めて健全な投資判断が可能となります。

メリット・デメリットを冷静に把握する

柴犬コインに限らず、すべての投資対象にはプラス面とマイナス面があります。

例えば、柴犬コインのメリットとしてはコミュニティの活発さ、SNSでの拡散力、取引所での流動性などが挙げられます。

こうした要素は短期的な価格上昇を後押しすることがあり、実際に2021年の急騰局面ではSNSのバズが大きな役割を果たしました。

一方、デメリットとしては価格変動の激しさ、技術的優位性の限定性、ミーム性に依存した人気などがあり、長期的な価値成長を阻む要因にもなります。

特に仮想通貨市場全体のセンチメントが悪化した場合、こうした弱点が一気に露呈する可能性があります。

例えば、2022年には市場全体の下落に伴い柴犬コインも急落し、ピーク時から80%以上下落しました。

投資対象の分析においては、単に価格やチャートの動きを追うだけでは不十分です。

特に仮想通貨のように情報の鮮度と正確性が成果に直結する市場では、情報の出所と裏付けを常に確認する姿勢が欠かせません。

例えば、開発ロードマップや公式ブログの更新頻度、GitHubなどでのコード更新状況は、プロジェクトの本気度や継続性を測る有力な指標になります。

また、取引所での出来高や保有者の分布状況も、市場の健全性を判断する材料です。

加えて、競合通貨との比較や、市場全体の資金流入出の動きも考慮すべき要素です。

これらを体系的に整理し、メリットとデメリットを同じ基準で評価することで、過度に楽観的にも悲観的にもならない安定した投資判断が可能になります。

こうした分析習慣は、柴犬コインに限らず、あらゆる投資分野で有効に働きます。

重要なのは、メリットとデメリットを感情ではなくデータや事実に基づいて評価することです。

そのためには、過去の価格推移や出来高、開発チームの活動状況、パートナーシップの有無など、多角的な情報収集が欠かせません。

単一のニュースやインフルエンサーの意見に頼るのではなく、複数の情報源からデータを突き合わせることで、より正確な判断が可能になります。

また、短期的な上昇局面ではメリットが目立ち、下落局面ではデメリットが強調されがちですが、どちらの局面でも冷静に両方の要素を見続ける姿勢が必要です。

投資はマラソンのようなものであり、一時的な感情での判断は長期的な成果を損ないます。

感情を排し、事実に基づいたバランス感覚を養うことで、相場に左右されない判断力が磨かれます。

- 投資対象のメリットとデメリットを事実に基づいて把握する

- 感情に左右されずデータで判断する

- 両面を理解することで相場に振り回されない投資が可能になる

メリットとデメリットを冷静に見極めることは、損失回避だけでなく、チャンスを最大限に活かすための基礎力となります。

中立的な情報で判断する重要性

仮想通貨市場は情報のスピードが速く、SNSやニュースサイトでの発信内容が価格に直結することがあります。

しかし、これらの情報は必ずしも中立ではなく、意図的なポジショントークや広告目的の発信が含まれる場合もあります。

そのため、投資判断を下す際は、複数の情報源を突き合わせ、事実関係を裏付ける作業が不可欠です。

例えば、柴犬コインに関する新機能発表がSNSで拡散されたとしても、その情報が公式ソースや信頼できるメディアで確認できなければ、鵜呑みにすべきではありません。

また、ポジティブな情報だけでなく、プロジェクトの遅延や市場の規制強化などネガティブな情報にも耳を傾けることが重要です。

情報の中立性を確保するためには、公式サイト、ホワイトペーパー、開発チームの発信など一次情報を優先し、それらを業界ニュースやアナリストの分析と組み合わせて総合的に判断するのが理想的です。

さらに、海外メディアや現地コミュニティからの情報も加えれば、偏りを抑えた多角的な視点を得られます。

もうひとつのポイントは、情報の鮮度と更新頻度です。特に仮想通貨は数日で状況が大きく変化するため、数週間前の情報はすでに陳腐化している可能性があります。

常に最新の状況を追い、判断基準をアップデートすることが求められます。

- 一次情報を優先し、複数の情報源を突き合わせる

- ポジティブ・ネガティブ双方の情報を確認する

- 情報の鮮度を意識し、判断基準を更新し続ける

中立的で鮮度の高い情報を基にした投資判断は、短期的な感情や噂に左右されず、長期的な資産形成を可能にします。

学び続ける投資家だけが勝ち残る理由

仮想通貨市場は日々変化し、新しいプロジェクトや技術、規制が次々と登場します。

昨日まで有効だった投資戦略が、今日には通用しなくなることも珍しくありません。

そのため、継続的な学習と情報アップデートが、長期的に成果を上げるための必須条件です。

例えば、過去に多くの投資家が大きな利益を得た手法でも、市場環境が変われば同じ結果は得られません。

DeFiやNFT、メタバースといった分野が急成長する中で、新たな投資機会やリスクも増えてきます。

これらに柔軟に対応するためには、常に知識をアップデートし、自分の投資戦略を最適化し続ける必要があります。

学び続けるための方法としては、公式発表や専門メディアの記事、オンチェーンデータ分析などの一次情報の活用が挙げられます。

また、海外のコミュニティやフォーラムから得られる情報は、日本国内ではまだ報じられていない先行情報である場合が多く、これを早期にキャッチすることは大きな優位性につながります。

長期的に勝ち残る投資家は、単に知識を蓄えるだけでなく、それを実践に結びつける行動力を持っています。

学んだ知識を試し、小さな投資から実践し、結果を振り返るサイクルを回すことで、机上の理論が実戦的なスキルへと変わります。

また、市場の変化や新しい分野の登場に対応するためには、学習の範囲を広げることも重要です。

ブロックチェーン技術や経済の基礎知識、マクロ経済の動向など、直接的には関係なさそうな分野も投資判断の質を高めます。

さらに、複数の投資家仲間やコミュニティに参加し、異なる視点からの意見を取り入れることで、自分の思考の偏りを修正できます。

さらに、失敗から学ぶ姿勢も重要です。

損失を出したトレードや誤った判断を単なる失敗として終わらせず、原因を分析し次に活かすことで、同じミスを繰り返す確率を大幅に減らせます。

この「失敗を糧にする力」こそが、経験豊富な投資家の最大の武器です。

- 市場の変化に対応するためには学び続けることが必須

- 一次情報や海外情報の活用で先行優位性を確保

- 失敗を分析し次に活かすことで投資スキルが向上

継続的な学びは、相場の波を乗り越えるための最大の防波堤となります。

学びを止めた瞬間から、投資家としての成長は止まります。常にアップデートを続けていきましょう。

仮想通貨を始めたい人向けに、少額から無理なく投資を始める方法やリスク管理の基本を丁寧に解説。

心理的ハードルを下げつつ、冷静に判断できる準備が整う内容です。

まとめ:柴犬コイン投資で必ず押さえるべきポイント

柴犬コインは、ジョーク的な誕生から本格的なエコシステムへと進化しました。

独自のレイヤー2や複数トークンを活用し、多角的な展開を見せています。

将来性を見極めるためには、メタバースやNFTなど新たな分野での活用状況を把握し、

信頼できる情報源を確保して市場動向を定期的に確認することが欠かせません。

価格予想では、時価総額分析を軸に現実的な成長限界を理解することが重要です。

これにより、感情的な判断を避け、冷静な投資判断が可能になります。

安全な購入には、国内外取引所の特徴や手数料体系を比較し、

セキュリティ対策を重視して選択することが求められます。

投資判断では、メリット・デメリットを冷静に把握し、

中立的な情報収集と継続的な学びを実践することが長期的な成功を支える柱です。

短期的なブームや噂に左右されず、

自らの基準で判断を積み重ねることが、柴犬コインだけでなく全ての仮想通貨投資で勝ち残るための最も重要な姿勢と言えるでしょう。

仮想通貨で月5万円を目指す!初心者でも失敗しない投資資産運用の秘訣

しょーてぃさんのBrain「仮想通貨マスター講座~残業70時間でも仮想通貨で脱サラ!動画55本(6時間)」では、年500万円の収益化に成功した仮想通貨のノウハウが全て詰まっています。

- 「投資って何すればいいの?」がゼロになる、やるべき行動テンプレート

- 手を動かすだけで資産が増える、反復型ワーク式ステップ解説

- 投資初心者でも数字を伸ばせる〝キャッシュフロー改善ToDoリスト〟付き

- 学ぶ→実行→改善のループを回す〝成果構築ルーチン〟の設計図

- 〝行動できない人〟でも前に進める!仕組み化された実践チェックシート

- 【成果直結】投資成績を底上げする〝改善フィードバック表〟の中身とは?

- 投資に必要な〝数字思考〟を自然に身につけるテンプレート構造

- 投資リスクを抑える〝初動設計〟で失敗しない運用スタート術

- 何も知らなくてOK!仮想通貨ゼロスタートの完全ロードマップ

- 再現性100%のタスク分解術で、仮想通貨投資の迷いを一掃

- 知識だけで終わらない!〝成果が出る人〟だけが使うワークの正体

- FPに20万円払う必要なし!埋めるだけで完成する資産運用プランシート

- 【即金対応】10万円をノーリスクで作るセルフバック完全マニュアル

- 放置型運用も可!〝ほったらかしで資産が増える〟仕組みの作り方

- SNS初心者でも真似るだけ!仮想通貨副業テンプレート(X&note対応)

- 質問回数無制限!「わからない」が〝進まない理由〟にならない環境

- 復習効率を3倍に上げる!聞き流しOKな全講座音声再生リスト

- 知識ゼロからでも最短で稼げる〝初心者特化型10大特典〟つき

- 誰でも資産構築できる!全55本の超実践動画カリキュラムを完全公開

- 総スライド800枚超!6時間で資産運用の全体像がつかめる教材設計

しょーてぃさんのXでは、失敗しない仮想通貨の運用法が学べます。

フォローしていない方は、ぜひフォローして発信をチェックしてください。

しょーてぃさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。