Brainメディア運営部です!

「SNSに毎日投稿してるのに、反応がまったく増えないんですよね」

「記事も書いてるのに、アクセスがぜんぜん伸びないんです…」

そんな声を、ここ数年で何十人もの相談者から聞いてきました。

そしてその多くに共通していたのが、

〝情報の届け方〟がズレているという点です。

結論から言うと、今の時代に必要なのは〝ストーリーで伝える発信力〟です。

テンプレート通りのSEOライティングや、

時系列に並べた日記形式の投稿では、読者の心に刺さりません。

なぜなら、発信する側にとっては「ちゃんと伝えてるつもり」でも、

読み手にとっては〝読み飛ばしたくなる〟コンテンツになっているからです。

たとえば、ある発信者が「昨日の出来事」を文章にしたとします。

Aさんは「朝7時に起きて、会社に行って、夜は友達とご飯を食べました」と書き、

Bさんは「渋谷の個人エステで人生初のフェイシャルを体験して、

涙袋が浮き出るほど変化した話」を1分で伝えました。

結果、Bさんの投稿は爆発的にシェアされ、

Aさんの投稿は誰の記憶にも残りませんでした。

この違いこそが〝発信力の本質〟であり、

〝濃い情報をどう届けるか〟のセンスなのです。

しかも、これはセンスではなく〝習慣〟で鍛えることができます。

日々の観察とトレーニングによって、

誰でも「面白くて記憶に残る発信」ができるようになる。

これは一部のプロだけの特権ではありません。

本記事では、

- 〝読まれる投稿〟に共通する構造

- 初心者でも実践できるストーリーライティングの訓練法

- SNSやブログ、あらゆる情報発信に応用できる〝濃度戦略〟の考え方

これらを、実際の会話と事例を交えながら解説していきます。

発信に伸び悩んでいる方、

自分のコンテンツが「薄い」と感じている方こそ、

ぜひ続きを読み進めてみてください。

この一つの視点が、あなたの伝え方を大きく変えるきっかけになります。

目次

「発信が刺さらない」と感じている人へ。文章が届かない本当の理由

〝発信が届かない〟と悩んでいる人の多くは、

「何をどう書けば、共感されるのか分からない」と口をそろえます。

しかし本質はそこではありません。

文章が読まれない理由の大半は、〝内容が薄く、読者の心に引っかからない〟からです。

なぜか?

発信をしている本人は「伝えたつもり」でも、

実際の投稿は日記的で、誰の記憶にも残らない〝ただの報告〟になっているからです。

たとえば、「朝起きて、仕事して、夜に友達とご飯を食べた」といった投稿。

これは本人にとっては事実であっても、読み手からすれば〝どうでもいい〟のです。

一方で、「フェイシャルエステで涙袋が浮き出た話」や

「針を飲む練習を始めた理由」といった発信は、

それだけで想像力を刺激し、物語として記憶に残ります。

この記事では、そんな〝刺さる発信〟と〝刺さらない発信〟の違いを解き明かしながら、

読者の心に届く言葉の磨き方をお伝えします。

ここを押さえるだけで、あなたの文章は一気に

〝反応が返ってくる発信〟へと変わっていくはずです。

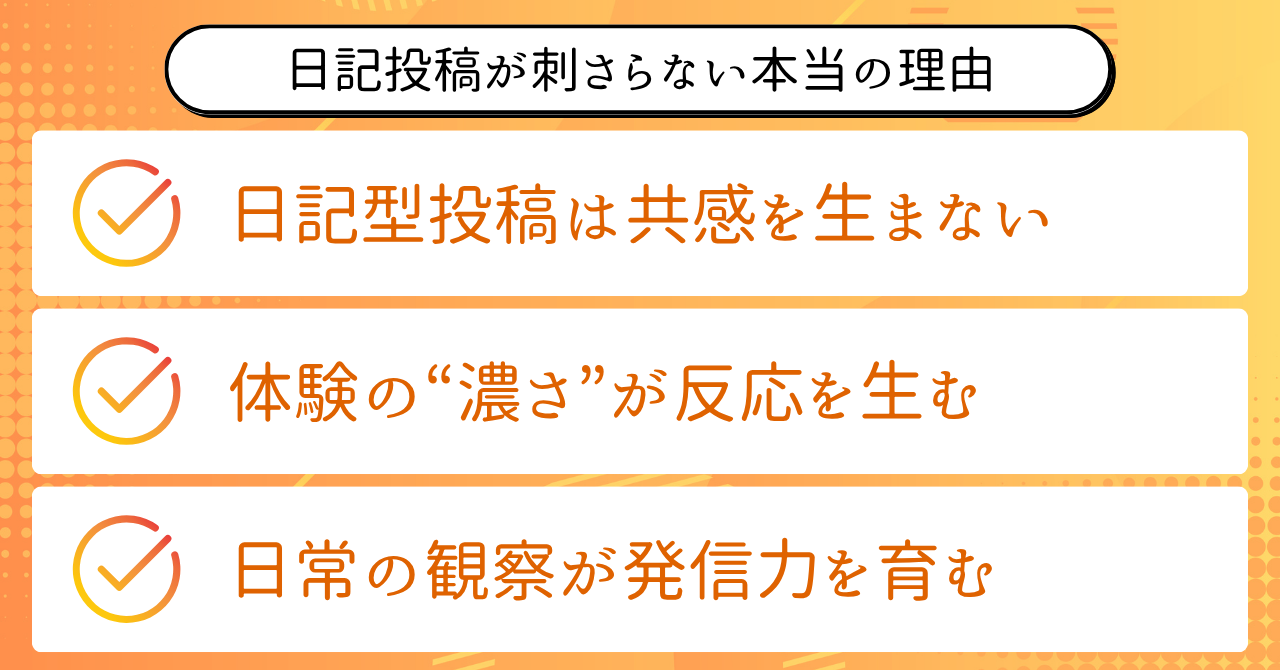

なぜ日記のような投稿は共感されないのか?

結論から言えば、日記型の投稿は〝共感〟ではなく〝報告〟だからです。

読者がSNSやブログを読むのは、

自分に関係ある情報や、感情が動く体験に触れたいから。

にもかかわらず、時系列で自分の一日を淡々と語ったところで、

「で?」で終わってしまいます。

たとえば、「今日は7時に起きて、9時から打ち合わせして、

そのあと友達とランチして…」という投稿。

これは日記帳に書くべき内容であって、他人が読む理由がありません。

その証拠に、SNSで反応を集める人たちは、

同じ日常でも〝描写の濃さ〟と〝伝え方の設計〟がまったく違います。

「初めてのエステで、顔が別人レベルに変わってビビった話」や

「昨日、道端で見たたった5秒の出来事に、人生観を揺さぶられた」など、

読み手に〝え、それどういうこと?〟と興味を持たせる文脈があるのです。

共感は、ただの共有では生まれません。

〝自分ごと化できる体験〟に落とし込まれて、はじめて読者は心を動かされる。

だからこそ、発信する側には「伝えたいこと」を1つに絞り、

その瞬間の感情や臨場感を丁寧に描写する視点が必要なのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 〝共感〟されるには、ただの報告ではなく〝読者視点〟の体験が必要

- 時系列の羅列は避け、〝一番伝えたいこと〟にフォーカスする

- 身近な出来事でも「感情の動き」や「視点の変化」が描かれていれば人の心に残る

- 文章の目的は〝自分が書きたいこと〟ではなく〝相手が知りたいこと〟であることを忘れない

だからこそ、日記的な投稿から脱却し、

「誰かの心に届く文章」を意識していく必要があります。

「濃い体験」を伝えると読者の反応はどう変わるか?

反応が返ってくる発信の共通点は、

〝体験の濃さを切り取っている〟ことです。

具体的なエピソードがあり、それが強く印象に残ることで、

読み手の中に〝感情の余韻〟が生まれます。

その余韻が、「いいね」や「保存」や「シェア」といった行動を引き出すのです。

たとえば、「昨日、人生で初めて〝針を飲む練習〟をした」という文章。

それだけで、読み手は〝え?どういうこと?〟と引き込まれます。

そこから、「嘘をついたら針千本飲ますって言うじゃないですか。

将来そうなったときに備えて、練習してみたんです」と続ければ、もう立派なストーリーです。

このように、読者の記憶に残るのは、「何をしたか」より

「なぜそれをしたか」「どう感じたか」といった〝文脈と熱量〟なのです。

もちろん、毎日そんなインパクトのある体験をするのは難しいかもしれません。

ですが、どんな些細な出来事でも、

〝その人にとって濃かった瞬間〟は誰にでもあるはず。

そこに焦点を絞って伝えるだけで、情報は物語に変わります。

体験を面白く語る力は、センスではなく観察と習慣で伸びるもの。

「どの瞬間が一番濃かったか?」と問い直すだけで、

発信の質は劇的に変わるのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 読者が反応するのは、〝出来事〟よりも〝体験の背景と感情〟

- 強い反応は、〝意外性〟や〝物語性〟を含む発信から生まれる

- 特別なネタがなくても、自分にとって印象が深かった瞬間を選べば十分

どんな日常も、「語り方」次第で人の心に届くストーリーになるのです。

日常からネタを拾う〝観察力〟の正体

刺さる発信をするために必要なのは、〝特別な出来事〟ではありません。

必要なのは、〝日常を特別に見つめる視点〟です。

たとえば、通勤途中で見た老夫婦のやりとり。

エレベーターで誰かに譲られた瞬間の気まずさ。

SNSで見かけた短文ポストに、なぜか心がザワついた理由。

こうした〝何気ない違和感〟や〝ささやかな感動〟こそが、発信の原石になります。

それを拾い上げて文章にするには、

常に「なぜ自分は今そう感じたのか?」を観察し続ける癖が必要です。

感情の動いた瞬間をメモする、言語化してみる、誰かに話してみる。

その繰り返しによって、〝共感を生む視点〟が育っていくのです。

発信力とは、文章力だけではなく、〝気づく力〟です。

読み手の目を通して世界を眺めるような、

もう一段深い視点が持てるようになったとき、

あなたの発信は〝ただの言葉〟から〝心を動かす体験〟へと進化していきます。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 〝感情が動いた瞬間〟を見逃さず記録する習慣が、発信の種になる

- 「なぜ今そう思ったのか?」を深掘りすることで、文章の角度が鋭くなる

- 特別な出来事よりも、日常の違和感や気づきが共感されやすい

- 視点の〝解像度〟が上がれば、同じ体験でもまったく違う発信になる

つまり、日常の見方を変えるだけで、誰でも〝ネタが尽きない人〟になれるということです。

ストーリーライティングは才能ではない。「伝わる人」が実践している習慣とは?

〝ストーリーで伝える〟というと、

どこか特別な才能やセンスが必要だと感じてしまう人も多いかもしれません。

けれど実際には、ストーリーライティングに求められるのは

〝トレーニングで鍛えられる視点〟です。

なぜなら、人の心を動かす発信というのは、

特別なスキルではなく〝感情の伝達〟ができるかどうかで決まるから。

そしてその感情をどう届けるかは、

日々の観察と実践によって身につく〝技術〟なのです。

実際、情報発信で成果を出している人たちも、

最初から面白い文章が書けたわけではありません。

彼らが繰り返していたのは、「自分の言葉で語る」こと、

「濃い瞬間を切り取る」こと、そして「伝わるように構成する」こと。

つまりストーリーライティングとは、

〝センスのある人がたまたまやっている習慣〟に過ぎないのです。

この記事では、PREPやSEOに頼らなくても伝わる文章のつくり方や、

話を〝盛らずに〟面白くする視点の作り方、

そして日常からトレーニングする方法まで、

〝再現可能な書き方の本質〟をお伝えします。

PREPもSEOも無視していい?〝面白さ〟が勝つ場面とは

ストーリーで伝えるとき、

必ずしもPREPやSEO構造を守る必要はありません。

それよりも重要なのは〝読者を退屈させない工夫〟です。

たとえば、「針を飲む練習をした話」があったとします。

普通の構成なら「結論→理由→具体例→まとめ」の順番で語るでしょう。

けれど、この話は「昨日ね、針を飲む練習をしたんですよ」という

〝結論っぽいボケ〟から始まったほうが面白い。

なぜなら、読み手の意識はまず「え、どういうこと?」と興味で引き込まれます。

そのあとで「昔〝嘘ついたら針千本飲ます〟って言われて、

本当にそうなったときに備えたくて」という理由が加わることで、

自然に話の構造が整理されていく。

このように〝順番〟を重視するよりも

〝読者の感情の動線〟を意識する方が、よほど強力な伝達力を持ちます。

特にSNSや動画の冒頭で必要なのは、「論理」より「好奇心」。

読者が続きを読みたくなる設計とは、

「結論」ではなく「違和感」や「感情」でスタートすることなのです。

ここで大事なのは、PREPやSEOが悪いという話ではないこと。

それらは読みやすさを担保する手段ですが、

〝伝わる〟ためのすべてではないということを知っておく必要があります。

つまり、「構成にハマらないと書けない」という思い込みを手放せば、

もっと自由に、もっと面白く、人の心に届く発信ができるようになるのです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 文章構成にとらわれすぎると、かえって発信の面白さが損なわれる

- 読者が惹きつけられるのは〝感情や違和感〟から始まる導入

- PREPやSEOは〝手段〟であって、〝目的〟にしてはいけない

- 〝興味を引く順番〟を自分なりに試行錯誤する意識が必要

構成を守ることよりも、〝読者の感情をどう動かすか〟という視点を持つことが、

面白い発信の第一歩になります。

「昨日何してた?」で文章力が伸びる理由

「昨日、何してましたか?」

このシンプルな問いが、実はストーリーライティングのトレーニングとして非常に優秀です。

なぜなら、ただの出来事を〝人に話す〟という行為の中に、

文章の核となるスキルがすべて詰まっているからです。

多くの人はこの質問に対して、「7時に起きて、

9時から打ち合わせがあって、その後は…」と時系列で答えてしまいます。

でもそれでは、聞いている側はすぐに興味を失ってしまう。

一方で、「昨日、初めてフェイシャルエステに行ったんですけど、

顔が変わりすぎて鏡を二度見しました」という答え方ならどうでしょうか。

話の焦点が〝最も印象深かった瞬間〟に絞られていて、

聞き手の興味を一気に引きつけます。

この練習のポイントは、〝出来事の中で一番濃かった部分〟を抜き出して、

それだけを1分で伝えること。

全体をなぞるのではなく、主観と驚きと感情を込めて伝える。

これを毎日繰り返すことで、

情報の整理力・要約力・共感力が自然に育っていきます。

結果、長文になっても「どこが一番重要か」が分かるようになるし、

短文でも「なぜ面白いのか」が伝えられるようになる。

つまり、〝発信の軸ができる〟のです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 「昨日の1日」を話す際は、〝最も濃かった体験〟だけを切り取る

- 主観や感情を混ぜて語ることで、話に熱と興味が生まれる

- 1分で伝えるトレーニングは、発信全体の構造力を底上げする

この習慣ひとつで、あなたの文章は日を追うごとに「伝わる形」へと進化していきます。

話を〝盛る〟必要はない。「膨らませる力」とは何か?

ストーリー発信で勘違いされやすいのが、

「ウケるためには盛らないとダメ」という思い込みです。

でも、事実はその逆です。

本当に伝わるストーリーは、〝盛って面白くした話〟ではなく、

〝その人が見たまま、感じたままを丁寧に膨らませた話〟なのです。

たとえば、渋谷で見かけたカップルが、

信号待ちの数秒だけ手をそっと繋ぎ直した。

これだけの出来事でも、描写を深めれば立派な物語になります。

「どうしてそのタイミングで繋ぎ直したのか?」

「表情にどんな緊張感があったか?」

「自分はその光景を見てどう感じたか?」

そうした〝解像度の高さ〟が、文章に深みと余韻を生むのです。

この〝膨らませる力〟は、体験を観察・記録し、

それに意味を与えるプロセスの中で育ちます。

日常をネタにすることに慣れてくると、

自然と「これは発信できるかも」と思える瞬間に気づくようになります。

そしてそのときに必要なのは、「嘘を足す勇気」ではなく、

「事実を丁寧に見つめ直す視点」です。

大切なのは、〝盛る〟ことではなく〝深く掘る〟こと。

このスタンスが、あなたの発信を一気にレベルアップさせてくれる鍵になります。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- 話を面白くするのに〝誇張〟は必要ない

- 感情や背景を描写するだけで、何気ない出来事は〝物語〟になる

- 体験を深掘りする視点が、発信力の質を決定づける

- 〝丁寧に見つめる習慣〟が、ネタ切れを防ぎ、共感力を育てる

〝膨らませる視点〟を意識するだけで、日常がそのまま発信素材になります。

コツは「目の前の現実に意味を与えること」です。

「読まれる投稿」と「スルーされる投稿」は何が違うのか?

発信をしているのに〝読まれない〟。

時間をかけて書いたのに、いいねも保存も増えない。

そんな経験は、多くの人が一度は味わっているはずです。

でもその原因は、決して文章力や影響力が足りないからではありません。

一番大きな違いは、「情報の濃度」と「伝えるべき一点」にフォーカスできているかどうかです。

読まれる投稿には、必ず〝読み手の心を動かす一点〟が明確にあります。

逆に、スルーされる投稿は、情報量は多くても軸が曖昧で、

何を伝えたいのかが読み手に伝わっていません。

たとえば、「5つの方法」と並べるだけの投稿や、

「今日はこんな一日でした」という日記的な投稿。

それが悪いわけではないですが、どれも情報の〝芯〟が薄く、

読者の感情を動かすには弱いのです。

この記事では、「読まれる投稿」と「スルーされる投稿」を分ける3つの視点を、

具体例と共に深掘りしていきます。

自分の発信を一段階レベルアップさせたい人にとって、

ここは〝軸を立てる〟うえで必ず押さえておきたい論点です。

発信の〝濃度〟が伝わると、読み手はどう反応する?

情報の〝濃度〟が高い投稿は、〝読者に強い印象〟を残します。

そしてその印象が、保存・シェア・コメントという行動につながるのです。

では、〝濃度〟とは何か?

それは「伝えたい一言に、どれだけの文脈と熱量が詰まっているか」を意味します。

たとえば、ある発信者がこう投稿したとします。

「高単価を狙いたいなら、最初は泥臭く積み上げるのが近道です」

一見よくあるアドバイスですが、続けて「時給換算で数百円の仕事を

10件以上こなしていた過去がある」と具体例が添えられていたらどうでしょうか。

読み手はその〝背景〟に納得し、〝言葉の重み〟を感じます。

表面的なノウハウではなく、〝その人が通ってきたリアルな時間〟が想像できる投稿は、

それだけで濃度が一気に上がるのです。

このように、濃度のある投稿は「読者に思考させる余白」や

「自分ごと化させる導線」を持っています。

だからこそ、印象に残り、時間をかけて読まれるのです。

一度、ここまでの要点を整理してみましょう。

- 発信の〝濃度〟とは、「伝えたい一言」に背景と熱が詰まっているかどうか

- エピソードや体験談があることで、読者の信頼と共感が高まる

- 「読み手が自分に置き換えられる情報」があると記憶に残る

- 表面的な情報提供より、体験の文脈を語る方が読者に届く

何を言うかより、どう語るかが〝読まれる発信〟を決定づける鍵になります。

「読み飛ばされる5選系コンテンツ」が持つ根本的な弱点

「〇〇を成功させる5つの方法」「〇〇な人がやっている3つの習慣」

こうした〝まとめ型コンテンツ〟がSNSには溢れています。

確かにクリックされやすく、保存もされやすい構成です。

しかし、実際に読まれているかというと話は別です。

読み手は冒頭だけを流し読みし、結局〝何も印象に残らない〟まま離脱するケースが大半です。

なぜか?

理由は明確で、どの項目も〝浅く、均一〟に並べられていて、

〝感情が動くポイントがない〟からです。

たとえば、「朝活をする」「目標を紙に書く」「SNSを習慣化する」といった内容が続いたとき、

読者の心には何も刺さりません。

すでに見飽きた情報であり、どこかで聞いたことのある言葉ばかりだからです。

逆に印象に残る投稿というのは、「朝活を始めたきっかけが

〝電車内で倒れた自分を救った医者の朝ルーティン〟だった」など、

1つのエピソードに深く入り込む構成です。

〝5つ伝える〟より〝1つに全力〟の方が、結果的に強く記憶に残るのです。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 〝まとめ型投稿〟はクリックされやすいが、読まれにくいという矛盾がある

- 各項目が浅いと、情報はすぐに忘れ去られる

- 〝1つのエピソードに深く入り込む〟方が読者の印象に残る

- 数ではなく、1つのメッセージを深掘りする戦略が読まれる鍵になる

数を並べる発信に頼るのではなく、

〝深さで勝負する投稿〟に切り替える意識が大切です。

「伝えたい一言」に絞る投稿が最強な理由

結論から言えば、読まれる投稿とは〝伝えたい一言に全エネルギーを注いだもの〟です。

たとえば、ある投稿がこう始まるとします。

「このiPadを買えば、孫と毎日テレビ電話ができるんです」

これだけで、〝誰の、どんな課題を、どう解決するのか〟が直感的に伝わります。

一方で、同じ商品を「画質は〇〇万画素で、容量は〇GBで、

通信速度は…」とスペックで語る投稿は、読み手の感情をまったく動かしません。

伝えたい〝主語〟と〝文脈〟がないからです。

つまり、人の心を動かすのは〝スペックの多さ〟ではなく〝共感できる一言〟です。

そしてこの〝一言〟を磨くために必要なのが、

「自分はこの発信で何を一番伝えたいのか?」という問いを繰り返すことです。

不要な情報を削ぎ落とし、たった一つのメッセージに絞り込む。

その集中力こそが、〝読まれる投稿〟の正体です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 〝伝えたい一言〟を明確にすることで、投稿の軸がぶれなくなる

- 細かいスペックや情報より、〝誰のどんな悩みを解決するか〟が伝わる表現が重要

- 情報は削るほど、届きやすくなる

- 文章を磨く前に、〝メッセージを絞る〟作業に時間を使うべき

伝わらないのは情報量の問題ではなく、焦点が定まっていないだけ。

一言に絞る勇気が、強い発信をつくる鍵です。

共感・拡散される情報発信の〝型〟はどこにある?

情報発信で成果を出す人は、〝共感されやすい型〟を無意識に使っています。

つまり、毎回バズるようなネタや特別な視点があるわけではなく、

読者の心に届くよう設計された〝語り方〟があるということです。

では、どうすればその型に近づけるのか?

ポイントは、〝情報を詰め込む〟のではなく

〝ひとつの魅力に全力投球する〟ことにあります。

多くの人は、学んだ本の内容を章ごとに要約したり、

商品のスペックを丁寧に並べたりしてしまいます。

しかし、それでは〝伝えたい想い〟が読者に届きません。

読者が求めているのは、〝網羅的な情報〟ではなく、

〝感情が動く一言〟です。

この記事では、読者の共感と拡散を呼ぶ〝発信の型〟について、

実例とともに具体的に解説していきます。

あなたの文章に「記憶される力」を持たせたいなら、

必ず押さえておくべき視点です。

本の要約よりも「1エピソードに全力投球」が強い理由

本を紹介するとき、多くの人がやりがちなのが〝章ごとの要約〟です。

「第1章はこれ、第2章はこう、第3章では…」という形式ですね。

たしかに内容は整理されていますが、残念ながら読み手の記憶には何も残りません。

理由はシンプルで、〝それ、もう他の誰かがやってるから〟です。

読者の脳にはすでに〝その要約フォーマット〟が定着しているため、

新鮮さも感動もないのです。

ではどうすれば伝わるのか?

それは〝その本で最も刺さった一場面〟にフォーカスし、全力で語ることです。

たとえば、ある人が『影響力の武器』を紹介する際、

「権威性」という章に絞って、こんなふうに語ったとします。

「交通整備員の格好をしただけで、9割の人が指示に従った。

でも普通のおじさんが同じことをしても、誰も動かなかった。

この〝服装だけ〟で態度が変わる現象が、衝撃だった」と。

こう語られると、「この本、読んでみたい」と感じませんか?

本の全体像を語るより、〝一番熱を持って伝えられる部分〟に集中したほうが、

圧倒的に共感を呼ぶのです。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 章ごとの要約は、既視感があり新鮮さに欠ける

- 読者に刺さるのは、〝自分が最も感情を動かされたエピソード〟

- すべてを伝えるより、〝1つを濃く語る〟方が記憶に残りやすい

本を紹介する際は、〝情報整理〟ではなく

〝共感の物語〟を届けることを意識しましょう。

「iPadの性能」ではなく「孫と話せる」が刺さるワケ

モノを紹介するとき、多くの人がやってしまうのが〝スペック羅列型〟の発信です。

「高画質カメラ搭載」「バッテリー12時間持続」「通信速度〇Mbps」など、

詳しく説明すればするほど伝わりそうな気がします。

でも実は、これが最も伝わらない紹介の仕方です。

なぜなら、読み手の心に〝自分ごと〟として届かないからです。

本当に伝わるのは、「このiPadがあれば、

遠くに住む孫と毎日ビデオ通話できるようになります」という一言。

たったこれだけで、「誰の」「どんな課題を」「どう解決するか」が

直感的に伝わり、感情が動きます。

読者はスペックを求めているのではなく、〝未来のイメージ〟を求めています。

その商品があることで、自分の暮らしがどう変わるか。

そのイメージを言語化して届けるのが、発信の本質なのです。

たとえ商品紹介でも、感情の接点を持たせるだけで、

共感と反応は大きく変わります。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 読み手が求めているのは〝情報〟ではなく〝変化後の自分の未来像〟

- スペックの羅列は、感情的な接点がなく伝わりづらい

- 〝この商品があることで人生がどう変わるか〟を語る視点が大切

- 「誰にとって、どう役立つのか」が明確な言葉は行動を引き出す

伝わる発信の鍵は、〝データ〟ではなく〝物語〟にあります。

商品紹介やレビューにも応用できる〝熱量の演出術〟

読者の心を動かすには、〝熱量が見える発信〟が欠かせません。

とくにレビュー系のコンテンツでは、この違いが明暗を分けます。

たとえば、ただ「この商品、よかったです」と言われても伝わりません。

でも、「この商品を使って3日目で、朝起きるのが楽しみになった」という一文があるだけで、

読み手の印象は一気に変わります。

なぜなら、〝その人の暮らしがどう変わったか〟が具体的に見えるからです。

熱量とは、感情がこもった〝語りの深さ〟です。

嬉しかったこと、驚いたこと、不安だったけど安心できたことなど、

その全てが読者との接点になります。

そしてこの〝語りの熱〟は、発信者が自分で実感していないと出せません。

だからこそ、商品紹介やレビューでも、

「自分が何に感動したのか?」を丁寧に言語化する習慣が必要なのです。

あらためて、行動に落とし込むべきポイントを簡単にまとめておきます。

- レビューは〝使用感〟だけでなく〝生活の変化〟を語ることで説得力が生まれる

- 熱量は〝感動の深さ〟に比例する。自分の感情を丁寧に観察することが重要

- 〝誰かの役に立ちたい〟より〝本当に伝えたい〟という想いが強く届く

- 読者は〝他人の体験〟より〝そこに込められたリアルな感情〟に共感する

レビューもコンテンツも、表面の説明ではなく

〝自分の中で動いた感情〟を届けることで価値が生まれます。

「コンテンツの面白さは熱量で決まる」は本当か?

結論から言えば、〝コンテンツの面白さ〟とは、

話のスキルではなく〝発信者の熱量〟で決まります。

なぜなら、人が心を動かされるのは、正確な情報や美しい構成ではなく、

〝どれだけその人が本気で語っているか〟という〝エネルギーの伝播〟だからです。

どれほど理路整然とした文章でも、

発信者がそのテーマに本気で向き合っていないと、読み手にはすぐに伝わります。

逆に、構成が多少雑でも、話の筋がとびとびでも、

その人自身がリアルに感動した話や、本当に言いたいことには、

読み手の共感が自然と集まります。

たとえば、あるケーキ屋と新車販売の話。

どちらも行動としては似たようなものでしたが、語られ方に差がありました。

その結果、発信の印象にも大きな差が出たのです。

この記事では、〝伝え方の違い〟によってどう印象が変わるか、

なぜ〝好き〟という感情が発信力に直結するのか、

さらにビジネスにも応用できる〝熱量の濃度戦略〟について解説します。

SNS運用だけでなく、コンテンツ制作全般に使える

〝共感される力〟の正体を、実例を交えて掘り下げていきます。

ケーキ屋と新車。なぜ同じ行動でも「伝え方」で印象が変わる?

同じような行動をしていても、それをどう語るかによって、

読者の印象はまったく異なります。

この事実は、発信における〝印象設計〟の重要性を端的に表しています。

たとえば、ある人がケーキ屋をオープンした話と、新車を買った話がありました。

どちらもポジティブな体験であるはずなのに、

片方の投稿には反応が集まり、もう片方はスルーされた。

この差を生んだのは〝温度感の差〟です。

ケーキ屋の話は、「ケーキが好きすぎて毎日試作をしていた」

「生クリームの調整に2ヶ月かかった」など、

読み手が〝その人の情熱〟を感じ取れる描写がありました。

一方、新車の話は、「新車を買いました。シャンパン開けました。楽しかったです」というだけ。

情報としては同じでも、読み手が〝熱量〟を感じないと、

共感も拡散も起きにくいのです。

つまり、発信の鍵は〝何をしたか〟ではなく、

〝どれだけ気持ちを込めて語れるか〟。

それがコンテンツの面白さを決定づけます。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 同じ体験でも、〝語り方の熱量〟によって伝わり方はまったく変わる

- 読者が共感するのは〝行動〟ではなく〝感情がにじむ描写〟である

- 情報は事実の羅列より、情熱を帯びた言葉で伝えることで印象に残る

- 〝面白さ〟はネタの大きさでなく、〝どれだけその人が本気か〟で決まる

語る温度が高ければ高いほど、

読者の心を温め、共感や拡散につながります。

「好き」がある人の発信が支持される理由

発信を続ける中で、「どうしてあの人は支持されているのか?」と感じたことはありませんか?

その答えは、〝その人が好きなことを語っているかどうか〟にあります。

〝好き〟には、エネルギーがあります。

たとえ拙い言葉でも、その分野を愛し、夢中になって語っている人の発信は、

なぜか読んでいて面白い。

反対に、「とりあえず発信しておこう」と表面的に話している内容は、

すぐに見抜かれてスルーされてしまう。

ある発信者は、「本当にケーキが好きだから、1日3回でも試作する」

「この生地の配合が決まった瞬間、泣きそうになった」と語っていました。

そうした発言に触れると、読み手も「この人は本物だ」と感じ、

ファンになっていきます。

人は、〝好き〟を語る人に信頼を寄せ、〝義務で動く人〟には無関心になる。

これはSNSでも、ブログでも、リアルビジネスでも同じです。

だからこそ、「自分は何に一番熱を持っているのか?」を明確にし、

それを発信の軸に据えることが重要です。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 〝好き〟を語る発信は、読み手にリアルな熱と信頼感を伝える

- 義務的な発信にはエネルギーが宿らず、読み手に響かない

- 共感は〝情報〟ではなく〝本気で語る感情〟によって生まれる

- 発信の軸を決める際は、自分の〝熱中領域〟から設計するのが鉄則

好きという感情を隠さず言葉にすることが、

共感される発信の起点になります。

実業・SNS・コンテンツ制作すべてに共通する〝濃度戦略〟

情報が溢れる今の時代において、成功している発信者やビジネスは、

例外なく〝情報の濃度〟にこだわっています。

つまり、何でも話すのではなく、

〝一番伝えたいこと〟に全リソースを集中させているということです。

たとえば、ある企業のCMでは「スペック」や「機能性」ではなく、

「この製品で得られる人生の変化」だけを強調します。

たった1つのメッセージに絞ることで、

短時間でも心を動かすインパクトを生むのです。

SNSでも同じです。

「今日はこれをやった、これもやった、あとこれも…」という日記型より、

「この1日で一番面白かった瞬間」に絞った投稿の方がはるかに反応が取れます。

情報を詰め込むほど、読者は疲れてしまう。

逆に、〝濃度が高くて焦点が明確な発信〟ほど、少ない言葉で強く伝わります。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 〝伝えたい一言〟に絞ることで、読者の集中力と共感度が上がる

- 情報過多はむしろ逆効果。焦点を絞った発信の方が反応が良い

- ビジネスやSNSすべてに共通するのは、〝濃度〟と〝選択の覚悟〟

- 伝えたいことを厳選することで、1文1行が〝刺さる言葉〟に変わる

今の時代は、〝多くを語る人〟より

〝一つを深く伝える人〟が選ばれる時代です。

SNS時代の発信力。「何を言うか」より「どう伝えるか」で差がつく

SNS時代に成果を出すためには、

〝何を言うか〟ではなく〝どう伝えるか〟が勝負を分けます。

同じ情報でも、伝え方の設計が巧妙な投稿は埋もれず、

多くの人の目に留まります。

なぜなら現代は、情報が瞬時に流れるスピード社会です。

読み手の注意は秒単位で減り、「読む」「スルーする」の判断は

導入数行で決まります。

たとえば、冒頭に読者の心を揺さぶる一言や意外性を仕込む設計があれば、

頑張って書いた内容が最後まで読まれる確率は格段に上がります。

逆に挨拶や形式的な文言で始まった文章は、

スクロールで簡単に飛ばされてしまう。

この記事では、誰でも応用できる〝伝え方の構成〟を解説します。

「おはようございます」投稿が流れる理由、短文でも刺さる投稿の秘密、

保存されやすい投稿の共通点も含めて、

SNSで反応される〝構造〟を具体事例を交えてお伝えします。

「おはようございます投稿」が埋もれる理由

「おはようございます」だけでは、SNSの海に埋もれるのは当然です。

理由は、挨拶文が読み手にとって価値のない

〝背景ノイズ〟にすぎないからです。

たとえば、朝の挨拶だけで始まり、「今から仕事頑張ります」と続くだけの投稿は、

表面的にはフレンドリーに見えて、実は読者の記憶にはまったく残りません。

平凡な一日を共有しても、そこに刺さる要素がないと、

人は立ち止まらないのです。

一方で、同じ朝に「大失敗の予感しかしないけど、今日はやります」と書くことで、

「何があった?」と興味を引くことができます。

つまり冒頭に〝違和感〟や〝感情ワード〟があるだけで、

読者の注意を引けるのです。

ここまでの内容を、少し整理しておきます。

- 〝おはようございます〟だけの投稿は情報価値が低くスルーされやすい

- 冒頭に〝違和感〟や〝感情〟があると読者の注意が止まりやすい

- 感情や意外性を加えるだけで朝投稿でも回転率が上がる

- 読者に響く投稿は〝日常〟ではなく〝心の動き〟が起点

形式的な挨拶だけでは読者の心に届かない。

感情と物語性を加えることで、朝の投稿も立派なコンテンツになります。

「長文でも短文でも、刺さる投稿」は何が違う?

投稿の長短よりも〝伝えたいメッセージの設計〟がすべてです。

理由は、長文でも短文でも、刺さる投稿には

〝明確な一言〟があるから。

たとえば、数行でも「1日で人生が変わる瞬間に出会った」は、

読者に強い印象を与えます。

逆に長文であっても、「朝これして、昼これして…」と羅列すると、

読み手は途中で離脱してしまいます。

実際に、もっとも注目される投稿には「問いかけ」「エモーショナルな描写」

「次を読みたくなる導線」が入っています。

形式にとらわれず、読み手を〝引き込む構成〟ができているかが分岐点です。

ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- 投稿の長さではなく、〝何が一番伝わるか〟が鍵

- 一言で深いメッセージがあると印象に残りやすい

- 問いかけ+感情ワード+結論を意識すると読まれやすくなる

- 長文でも短文でも〝伝わる構成〟がある投稿は反応が高い

SNS投稿において、長さは関係ありません。

大切なのは〝伝え方の設計〟です。

「保存される投稿」の共通点とは?

保存される投稿には〝再読・再利用される価値がある〟という共通点があります。

理由は、保存は〝あとで役立てたい〟と思わせる投稿にしか発生しないからです。

たとえば、「今日の思考整理シート」「感情が揺れた瞬間の記録」

「1分で振り返る習慣」など、繰り返し使える構造がある投稿は、

保存ボタンを押されやすいのです。

こうした投稿では、本文に「3ステップでできる」「明日から使える」といった

〝アクションの入口〟が示されており、読み手に価値を与えています。

構成としては、「気づき→解決策→実践ポイント→再読の理由」が

揃っていることが多いのです。

SNS運用で同じミスを繰り返さないためにも、次の内容を頭に入れておいてください。

- 保存されやすい投稿は〝あとで使える知見〟が詰まっている

- 繰り返し使える〝テンプレート〟や〝マインドセット〟が含まれている

- 具体的なステップやヒントで〝実用性〟を担保している

- 保存したくなる理由を明示すると読者の行動を引き出せる

〝あとで使える投稿〟という視点を持つと、

読者の行動を生む発信に変わっていきます。

〝発信の濃度〟を高めるたった一つの習慣

〝発信の濃度〟を高める最も効果的な習慣は、

「昨日の一日を1分で語る」ことです。

なぜなら、人の心に残る投稿とは、出来事そのものではなく、

〝その時に感じた感情〟と〝最も印象に残った瞬間〟が丁寧に描かれているからです。

具体的には、毎晩その日の中で最も濃かった出来事を選び、

感情や魅力を込めて1分程度で話す練習をする。

これを習慣化することで、情報の整理力・要約力・共感力が自然と鍛えられ、

〝薄い投稿〟から脱却できるようになります。

つまり、発信力を高めるには、書き方のテクニックではなく、

日々の〝発見と表現の習慣〟を持つこと。

それさえ続けられれば、あなたの投稿は必ず

〝他とは違う濃さ〟を帯びていくのです。

「昨日の一日を1分で語る」だけで変わるアウトプット力

たった1分で昨日を語る練習だけで、発信能力は劇的に向上します。

理由は、このトレーニングが「情報整理」「要点の抽出」「感情の伝達」という

アウトプットに必要な要素をバランス良く鍛えるからです。

たとえば、「昨日はフェイシャルエステで顔が変わった」という出来事を選んだ場合。

ただ「エステに行きました」と話すのではなく、

「涙袋がぷっくりして鏡を二度見した」といった部分に焦点を当てることで、

臨場感と共感を持って聞き手に伝わります。

この1分練習を日常的に続けると、長文を書く時にも

「どこを中心に語るか」が明確になり、読みやすく、

記憶に残る構成が自然と身につきます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- アウトプットに必要な〝要素〟(整理力・共感力・具体性)を同時に鍛えられる

- 〝一番濃かった瞬間〟を切り取る習慣が、発信の精度を高める

- 話す力が育つと、書くときにも〝熱量〟を維持しやすくなる

これを続けることで、あなたの投稿も話も、

一気に〝伝わる力〟が変わってきます。

情報発信の〝型〟に頼らず、自分の伝え方を育てよう

結論から言うと、情報発信において本当に大切なのは、

〝自分の伝え方〟を体系化して育てることです。

なぜなら、PREPやテンプレートに頼ると、最初は書きやすいものの、

次第に〝誰の文章かわからない〟〝熱がない〟表現になってしまうから。

たとえば、何度か同じフォーマットで発信しているうちに、

自分でも「この型に当てはめてるだけだな」と感じる瞬間が増えてくることがあります。

これを防ぐためには、「自分が心を動かされた瞬間」を軸に、

話し方のクセや感性を大切にしながら、

自分なりの〝濃度の出し方〟を確立することが必要です。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- テンプレに頼りすぎると、〝伝わらない投稿〟になりやすい

- 〝自分の感情が動いた瞬間〟を軸に、語り方を組み立てる習慣が重要

- 〝感動の文法〟を少しずつ言語化していくことが、唯一無二の発信力につながる

- 表現に迷ったときは、「自分が読みたいか?」で判断するのが最も正確

あなた自身の言葉と視点を研ぎ澄ませることが、

発信の〝濃度〟を高める最大の鍵です。

発信力は、テクニックではなく習慣から育ちます。

まずは、昨日の濃かった1分を言葉にしてみてください。

その積み重ねが、あなたの投稿を「ただの情報」から「心に残る濃い発信」へと導いてくれます。

SNS発信が続けられない人はこちらの記事もご参照ください。

“スキルではなく考え方”が成果を左右するという視点で、

成功者が実践する5つの思考習慣を具体的に解説。

継続に迷いやすい人こそ、まずはここからマインドを見直すべき一読です。

発信力の鍛え方|日常を〝濃い言葉〟に変える習慣

発信で差がつくのは、〝どんな話をするか〟ではなく、〝どう伝えるか〟です。

日々の小さな出来事からでも、感情や気づきを丁寧に言葉にするだけで、

あなたの発信は一気に深く、豊かになります。

大切なのは、〝完成度の高い発信〟ではなく、

〝あなた自身が感じたリアルな視点〟。

「昨日の1分」を語る習慣は、

情報を選び取る力・熱を込める力・相手に届かせる構成力を育ててくれます。

そして、自分の言葉を信じて発信を重ねることで、

テンプレに頼らない〝自分だけの伝え方〟が形になっていきます。

一歩目は、たったひとつの感情からでいい。

その瞬間を見逃さず、言葉にする。

それを続けることが、あなたの発信に〝濃度〟と〝芯〟を育てていきます。

あなたにしか語れないことは、すでに日常の中にあります。

今日から、その一歩を踏み出してみてください。