Brain運営部です!

今回は、「天職×AI副業」の専門家である関純平さんに情報をご提供いただき、記事を執筆いたしました。

簡単に紹介をさせていただきます。

Brainメディア運営部です!

今回の記事では、Kindle出版と情報発信の専門家・関純平さんへのインタビューをもとに、

〝初心者でもAIを活用すれば、Kindle出版で収益とリストを得ることができる〟という視点から解説していきます。

「書籍なんて書けないし、出版ってハードル高そう…」

そんな不安を感じている方こそ、この記事がまさに突破口になるはずです。

なぜなら、今のKindle出版は〝AIの力を借りることで、まったくの未経験者でも十分に通用する戦略〟が整ってきているからです。

関さんのもとには、まったく文章に自信のなかった人がAIと二人三脚で出版を成功させ、

数十人単位のリストを獲得したり、ランキングでベストセラーを取る人が続出しています。

書けないなら、AIに書いてもらえばいい。

その発想が、これからの時代の「新しい出版のかたち」なのです。

本記事では、Kindle出版の収益化構造から始まり、売れる企画の立て方、AIを活用した目次とライティング手法、

Canvaでの表紙作成、KDPでのアップロード、リスト化と再利用戦略、さらにはランキング上位を狙う施策まで、

「ゼロからベストセラーを目指すための完全ロードマップ」を紹介していきます。

Kindle出版に興味はあるけれど、「自分にできるか不安だった」という方にこそ読んでいただきたい内容です。

読み終わる頃には、きっとあなたも「出版してみたい」と思っているはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

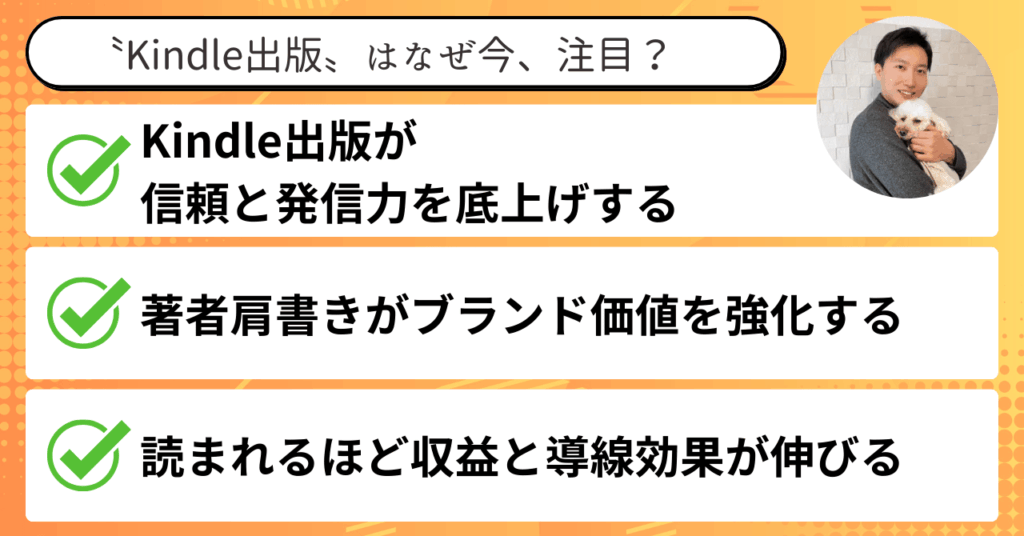

〝Kindle出版〟はなぜ今、注目を集めているのか?

Kindle出版は今、情報発信者や副業を始めたい人たちの間で〝稼げる新しい選択肢〟として注目を集めています。

その背景には、書籍というメディアが持つ信頼性と、Amazonという巨大プラットフォームの影響力があります。

特に初心者にとって、Kindle出版は〝ブランディング〟と〝収益化〟を同時に叶えることができる手段なのです。

関純平さんの事例を通じて、その実態を詳しく見ていきましょう。

この章では、Kindle出版がなぜ今アツいのか、どんな人に向いていて、どんな収益構造があるのかを深堀りしていきます。

初心者でも始めやすい!Kindle出版の3大メリット

Kindle出版が注目される理由のひとつは、〝スタートのハードルが圧倒的に低い〟ことです。

紙の書籍とは違い、在庫を持つ必要がなく、出版費用もほぼゼロ。

パソコンとネット環境があれば、誰でも自分の本を出せるという点が、多くの初心者を惹きつけています。

さらに、書籍を出すという体験そのものが、自分の知識や経験を整理し〝コンテンツ化〟する絶好の機会になります。

このアウトプットによって、自分の中にあった曖昧な考えや経験が言語化され、より鮮明になります。

また、Amazonの検索エンジンに自然と露出するため、広告費をかけずに読者と出会えるのも大きな魅力。

〝Kindleに本を出す=著者になる〟という肩書きが得られ、信頼性も一気に高まるのです。

副業ブームやSNSの浸透によって、個人での情報発信が加速している今、このブランディング効果は無視できません。

たとえば、SNSのヘッダーに書籍の表紙を載せるだけで、「この人は本を出している人なんだ」と思われやすくなります。

見込み顧客との信頼構築において、大きな後押しになるのです。

Kindle出版は、ただ稼げるというだけでなく、〝自分の世界観を言語化し、信頼を得るツール〟として機能します。

まさに、現代における〝最強の個人発信ツール〟といえるでしょう。

- 初期費用がほぼゼロで、誰でも著者になれる

- 自分の経験を整理・言語化できるコンテンツ化ツール

- Amazon上で自然に露出され、集客にも有効

- 書籍という信頼のあるメディアでブランディングできる

「自分にはまだ早い」と感じている人こそ、Kindle出版の可能性を知っておくべき時代が来ています。

発信力が高まる!〝著者〟という肩書きがもたらす影響

Kindle出版で得られる最大の資産のひとつが、〝著者〟という肩書きです。

たった1冊でも、自分の名前で本を出せば、発信の世界での見られ方が大きく変わります。

「この人は出版している人だ」というだけで、説得力と信頼感が一気に高まるのです。

これは、SNSでの集客や営業活動など、あらゆる場面において効果を発揮します。

たとえばSNSのプロフィール欄に「Kindle著者」と一言添えるだけで、読者やフォロワーの印象が変わります。

実績がなくても、本を出したという事実が〝第一印象のフィルター〟になるのです。

また、発信初心者にありがちな悩みは「何を発信したら良いか分からない」というもの。

Kindle出版に取り組む過程では、自分のテーマやペルソナを明確にする必要があり、

結果的に〝発信軸が定まる〟という効果もあります。

さらに、本の表紙画像をSNSに投稿することで、「書籍」という成果物が可視化され、

読者のエンゲージメントも高まりやすくなります。

Kindle出版は、単なる収益手段ではなく、自分のブランドを強化する〝メディア資産〟になるのです。

一度書籍を出せば、その内容をもとにノートやBrainなど他の媒体へ展開することも可能。

ひとつのKindle本が、無限の発信の起点になると言っても過言ではありません。

このように、著者という肩書きが持つ〝見えない力〟は、想像以上に強力なのです。

- 「著者」という肩書きがSNSや営業での信頼感を生む

- 書籍の出版プロセスが発信の軸を明確にしてくれる

- Kindle本の表紙がブランディングの武器になる

- 書籍をベースに他メディア展開できる資産性も高い

発信に自信がない人こそ、〝著者〟という肩書きを先に持つことで、理想の自分に近づけるのかもしれません。

読むだけで報酬が入る?Kindle Unlimitedの活用戦略

Kindle出版の魅力は、単に書籍を「売る」だけではありません。

Amazonの読み放題サービスである〝Kindle Unlimited〟を活用することで、

読者が読むだけで著者に報酬が入る仕組みを構築することができます。

このモデルは〝ページ単価報酬〟と呼ばれ、読まれたページ数に応じて収入が得られるというもの。

たとえば5,000ページ分が読まれた場合、その5,000ページ×報酬単価で収入が確定します。

この仕組みがあることで、1冊数百円の販売だけに頼らず、〝読む価値のある内容を提供するほど収益が上がる〟という流れをつくれるのです。

つまり、売る力よりも「読ませる力」が強いほど安定収入につながりやすいと言えるでしょう。

また、Kindle Unlimitedを利用している読者は、学習意欲が高く、

ビジネス書や実用書など〝目的意識のある本〟に対する関心も高い傾向があります。

関純平さんの実例でも、読まれたページ数が月1万を超える書籍が出ており、

収益だけでなく、LINE登録への動線としても優秀な働きをしていると語っています。

さらに、書籍の巻末にプレゼント企画や公式LINEの案内を設置すれば、

リストマーケティングの〝母集団形成〟としての役割も担います。

注意点として、メールアドレスなどの個人情報収集は禁止されていますが、LINE誘導は問題ないとされています。

Kindle Unlimitedは、販売・報酬・リスト獲得を同時に叶える〝三位一体の戦略〟として非常に有効です。

- Kindle Unlimitedはページ数に応じた報酬モデルがある

- 学習意欲の高い読者層が集まるため、成約率も高い

- 巻末にLINE誘導を仕込めば、リストも獲得できる

- メールアドレス誘導は禁止だが、LINEはセーフ

「売れるかどうか」だけでなく、「読まれるかどうか」を意識することが、長期的なKindle戦略のカギになります。

読者の熱量が高いKindle Unlimitedだからこそ、書籍の中身を丁寧に設計しておくと、そのまま信頼にも繋がりますよ!

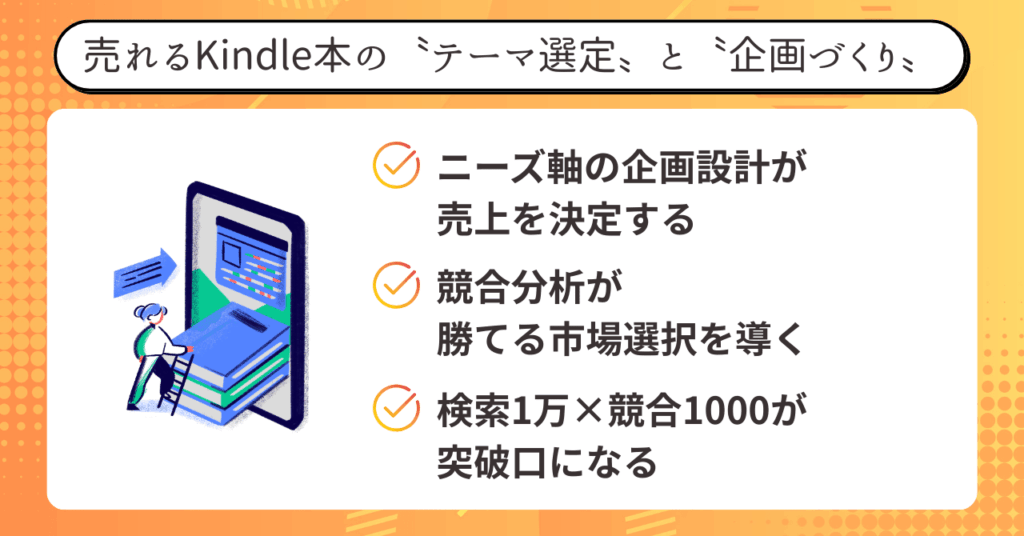

売れるKindle本の〝テーマ選定〟と〝企画づくり〟

Kindle出版の成否を分けるのが、企画=テーマ選定です。

どれだけ文章が上手でも、需要のないテーマでは誰にも読まれません。

逆に、切り口と市場ニーズが噛み合えば、文章力がそれほど高くなくても売れていくのがKindleの世界です。

まずは、どんなテーマにニーズがあるのかを把握し、それに基づいて「求められる本」を設計していきましょう。

需要を可視化!キーワードボリュームの調べ方

読者がどんな情報を探しているかを知るには、キーワードの検索ボリュームを確認するのが最も確実です。

キーワード=読者の悩みの言語化とも言えます。

検索ボリュームは、Googleキーワードプランナーや、ラッコキーワードといったツールを使って調べられます。

たとえば「副業」「Kindle出版」「リストマーケティング」などの言葉がどれくらい検索されているかを見ることで、

「読者が何に関心を持っているか」が定量的に見えてきます。

さらに重要なのは、検索数が多いだけでなく、競合が強すぎないテーマを選ぶことです。

ここで目安になるのが、「検索数1万以上、競合記事が1000以下」などの指標。

このバランスの取れたキーワードを中心に企画を組むことで、埋もれずに読者に届けることが可能になります。

また、Amazonの検索窓でサジェストされるワードも、リアルタイムの需要を反映しています。

実際にKindle内で検索されている言葉を起点にすることも、刺さる本づくりの鍵です。

検索ボリュームの分析から始めることで、読者に選ばれるKindle本への第一歩が踏み出せます。

- GoogleやAmazonでの検索数=読者ニーズの指標

- 検索数と競合数のバランスで勝てるテーマを選定

- サジェスト機能からも今の悩みを読み解ける

- キーワードリサーチが売上の土台になる

「自分が書きたいこと」ではなく、「読者が求めていること」から企画を逆算するそれがKindle出版で成果を出す基本です。

競合を知る!セラースプライトで売れ筋を見抜く方法

キーワードボリュームの調査とあわせて、ぜひ行いたいのが〝競合分析〟です。

いくら需要のあるテーマでも、すでに強力なライバルが多いジャンルでは、初心者の本が埋もれてしまう可能性が高くなります。

そこで活用したいのが、Kindle市場を分析できるツール「セラースプライト(SellerSprite)」です。

セラースプライトは、Amazon内の商品ランキングやレビュー数、売上推定などの情報を元に、

実際に売れている書籍ジャンルや傾向を可視化できるツールです。

このツールを使えば、「どんなテーマが今売れているのか」「どんなタイトルが刺さっているのか」など、

数値ベースの分析が可能になります。

具体的には、以下のようなチェックポイントがあります。

- ライバル書籍のレビュー数(50未満が狙い目)

- ランキング上位の書籍のタイトル・表紙の傾向

- 価格帯・ページ数など、読者に支持される構成

これらを参考にすることで、ただの思いつきや勘ではなく、論理的な根拠に基づいたテーマ選定ができます。

特に、レビュー数が少なく、一定の売上があるテーマは〝穴場ジャンル〟と呼ばれ、初心者にとって参入のチャンス。

また、競合のタイトルの付け方や構成も分析できるため、どのような訴求軸が刺さりやすいかを学ぶ教材にもなります。

「Kindle出版=孤独な作業」というイメージがありますが、

数字というデータを武器にすることで、売れる可能性をぐっと引き上げられます。

感覚ではなく、根拠のある判断こそが、継続的な成果につながる最短ルートなのです。

検索1万・ライバル1千が狙い目!穴場ジャンルの見つけ方

売れるKindle本を企画する上で、もっとも成果に直結するのが〝穴場ジャンル〟の発見です。

需要はあるのに競合が少ない。この条件に当てはまるジャンルは、まさに初心者にとって理想の市場。

この「穴場」を見つけるために活用できるのが、検索数と競合数の掛け合わせによる分析です。

目安としてよく言われるのが、検索数1万以上・競合ページ1000以下という基準。

検索ニーズが1万あるのに対し、競合が1000しかない。この状態であれば、

「読者の関心が高いのに、十分な情報が供給されていない」と判断できます。

このようなテーマを見つけられれば、たとえ初心者でもKindle上で上位表示され、売上を伸ばしやすくなります。

具体的には、「allintitle検索(オールインタイトル検索)」という手法を使います。

これは、Google検索で「allintitle:副業 Kindle」などと入力することで、

そのキーワードをタイトルに含んだページ数(=ライバル数)を確認する方法です。

この数字が1000以下で、かつキーワードの月間検索ボリュームが1万以上あるなら、

そのキーワードで書籍を出す価値は十分にあると言えるでしょう。

また、Amazon内の検索数や関連書籍のレビュー数などを併せて見ることで、より精度の高い判断ができます。

関純平さんも「戦略的なテーマ選定が、出版の8割を決める」と話しています。

書く前のリサーチが甘いと、どんなに良い内容でも届かない。これはKindle出版の鉄則です。

- 検索ボリューム1万以上・競合1000以下が狙い目

- allintitle検索で競合数を調査可能

- Amazon内のレビュー数やジャンル分布も確認

- テーマ選び=Kindle出版の8割を決める戦略工程

〝誰に、どんな悩みに向けて〟本を書くのか。

この設計こそが、売れるKindle出版の第一歩です。

キーワード選定に時間をかけるのは、地味だけど本当に大事な工程。僕も毎回「検索1万・ライバル1000」を意識してリサーチしてます!

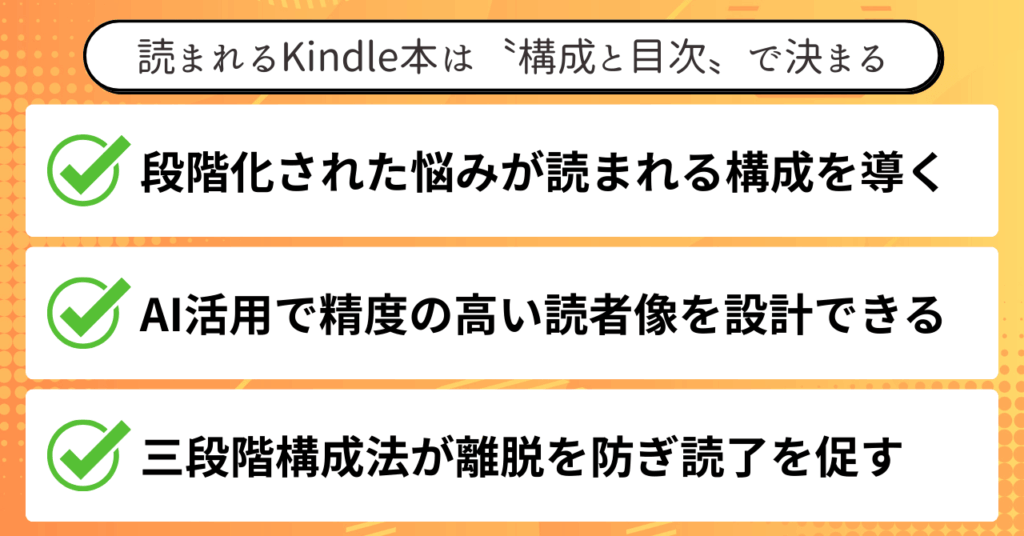

読まれるKindle本は〝構成と目次〟で決まる

Kindle出版において、読者を惹きつけ、最後まで読ませるために欠かせない要素があります。

それが〝構成と目次の設計〟です。

実は、目次を見た瞬間に「読むかどうか」を決める読者は非常に多いのです。

どれだけ内容に自信があっても、構成と目次が伝わらなければ、それは存在していないのと同じ。

この章では、読まれるKindle本に共通する構成戦略と、具体的な目次の作り方を徹底的に解説していきます。

悩みを段階化して目次に落とし込むテクニック

読者の悩みに寄り添った本を作るには、まずその悩みを〝段階化〟して整理することが重要です。

なぜなら、多くの初心者は自分がどの段階の悩みを持っているのかを明確に認識していないからです。

「なんとなく困ってる」状態の読者に対し、段階的に問題を解決していく構成が必要なのです。

たとえば、「Kindle出版で稼ぎたい」という悩みを持っている人に対して、

いきなり「KDPでのアップロード方法」から説明してもピンときません。

その前に「出版の全体像」「企画の立て方」「読まれる構成」など、

より根本的な悩みを順序立てて解決する構成にすることが、読者にとっての読みやすさに直結します。

つまり、

- 根本的な悩み(出版できるか不安)

- 準備の悩み(企画ってどう作るの?)

- 実践の悩み(表紙ってどう作るの?)

- 運用の悩み(出した後どう活用するの?)

のように、読者の思考を段階に分解し、その流れをそのまま章立て・目次に落とし込むのです。

この「段階的構成」にすることで、読者は自然と「次も読んでみよう」と思えるようになります。

読者は論理ではなく、共感で本を選びます。

だからこそ、目次を見ただけで「これ、私のことだ」と思える設計が鍵になるのです。

- 読者の悩みは段階的に進行している

- その段階ごとに章を分けると「読まれる構成」になる

- 目次設計=悩みを並べることと同義

- 共感される目次は、内容を読まなくても買われる

AI×自己分析でつくる、最適なペルソナと読者像

読まれるKindle本を作るには、「誰に向けて書くか」が明確になっていることが絶対条件です。

ここで重要になるのが〝読者ペルソナ〟の設計です。

ペルソナとは、理想の読者を具体的にイメージした架空の人物像のことであり、

この設計が甘いと、誰にも響かない本になってしまいます。

しかし、「自分でペルソナをつくるのが苦手…」という人も多いのが実情です。

そんなときこそ、AIの力が大きな助けになります。

まず、自分が持っているスキル・経験・価値観を、ざっくりとテキストで書き出します。

たとえば「副業で失敗した経験がある」「営業職で成果を出した」「ゼロからSNS運用を学んだ」など。

そのうえで、ChatGPTなどに以下のように指示します。

「以下の内容を元に、この著者に合う読者ペルソナを3人提案してください。

スキル:〜、経験:〜、悩み:〜、届けたいこと:〜」

すると、年齢・性別・職業・ライフスタイルなどが明確なペルソナが返ってきます。

この精度の高いペルソナを基に、本全体のトーンや構成を組み立てることで、共感を呼びやすい設計になります。

さらに、ペルソナが抱える具体的な悩みをAIに深掘りさせれば、

各章で解決すべきテーマも自然と浮かび上がってくるのです。

AIは、著者が気づいていない「強み」や「独自性」も発掘してくれるので、

自己分析と組み合わせることで、出版テーマの差別化にもつながります。

結果として、「この人に向けて書いた」と自信を持って言える1冊が生まれるのです。

- ペルソナ設計=誰に向けて書くかの明確化

- AIは具体的で精度の高い読者像を提案できる

- 自己分析×AIで共感される構成が完成する

- 読者像が明確だと、執筆の方向性もブレない

AI活用でズレない章立てを生み出す3ステップ

構成設計でもっとも避けたいのが、読者のニーズとズレた章立てです。

「それ、今知りたいことじゃないんだよね」と思われた時点で離脱されてしまうのがKindle読者の厳しい現実。

この〝ズレ〟を防ぐために有効なのが、AIを活用した章立て設計です。

ただの時短ではなく、「読者目線の構成」を作るためのブレインとしてAIを使うのです。

では、ズレない章立てを作るための3ステップを紹介します。

ステップ1:ターゲットとゴールを明文化する

まずは「誰に、何を届けたいか」「読後どうなっていてほしいか」を1〜2行でまとめましょう。

例:「副業初心者に向けて、Kindle出版でリストを獲得する流れを伝える」

これがブレると、AIの出力もズレます。

ステップ2:悩みの流れを整理する

次に、読者がどんな順番で悩み、どう変化していくかを箇条書きにします。

例:

・出版したいけど何から始めていいかわからない

・テーマが決められない

・書いても読まれないのではと不安

・実際の作業手順がわからない

ステップ3:AIに指示して構成案を生成する

ここまでの情報をまとめて、ChatGPTなどに以下のように依頼します。

「以下のペルソナと悩みリストをもとに、読者が最後まで読みたくなる章立てを提案してください。

目的:〜、ターゲット:〜、悩み:〜」

すると、読者の課題を順序立てて解決していく構成が出力され、

自然と「読まれる流れ」ができあがるのです。

さらに、「もっとカジュアルに」「ビジネス書風に」といったトーンの調整も可能です。

AIはあくまでブレイン。

設計の主導権は自分にありながら、迷った時の補助輪として使うのがベストです。

- 構成のズレは読者の離脱に直結する

- AIは読者目線の構成案を出すパートナーになる

- 「目的→悩み→構成」の3ステップでズレを防ぐ

- AIとの対話で、自分でも気づかない構成が出てくる

構成がズレてると、どんなに頑張って書いても読まれません。AIに頼ってでも「ズレない流れ」をつくるのがコツですよ!

〝書けない人〟でも出版できる!AIとの共作術

「文章が苦手だから出版なんてムリ…」

そう感じている人にこそ、知ってほしいのがAIとの共作という選択肢です。

今は「全部自分で書く」時代ではありません。

むしろ、読者にとって読みやすく、体系立てられたコンテンツを作るには、

AIのブレインやアシスタント的な機能をフル活用するのが有効です。

この章では、実際にAIと共作しながらKindle本を仕上げていく方法を、

フォーマット・執筆・推敲の各段階に分けて詳しく解説していきます。

売れるKindle本の王道フォーマットとは?

Kindle出版で結果を出している多くの著者が使っているのが、〝鉄板の構成フォーマット〟です。

これは、あらゆるジャンルで応用できる「読まれる流れ」の型とも言えるもの。

このフォーマットを使えば、ゼロからでもスムーズに構成を組み立てられます。

以下がその王道パターンです。

- 第1章:読者の悩みに共感する

- 第2章:現状の間違いや失敗パターンを明かす

- 第3章:新しい視点や方法論を提示する

- 第4章:具体的なノウハウ・実践方法を紹介する

- 第5章:さらに一歩進んだ応用・展望を語る

この流れは、PREP(結論→理由→具体例→まとめ)やストーリーテリングの要素を自然に含んでいるため、

読者に「読みやすい」「腑に落ちる」と感じさせやすい構成です。

AIにこの流れを前提として伝えれば、章ごとの詳細構成も出力してくれます。

また、テーマによっては章の数を3つに減らしたり、

体験談やQ&Aを織り交ぜて調整することも可能です。

型をベースにしながら、著者独自のエッセンスを加えるのがポイントです。

- 王道フォーマットで構成の迷いをなくす

- 読者心理に沿った自然な流れがつくれる

- AIとの共作で時短かつ高品質な構成が可能に

- 型+個性=読まれるコンテンツの黄金比

AIが頼れる相棒に!プロンプト設計と分担のコツ

AIと共作で執筆する際に、最初につまずきがちなのが〝プロンプトの設計〟です。

どんな指示を出せば、AIが的確なアウトプットを返してくれるのかがわからず、結果的に思った通りに動かない。そんな経験をした人も多いはずです。

実は、AIを〝頼れる相棒〟に育てるには、最初のプロンプト設計が9割を決めます。

まるで人にお願いするように、AIに「役割・前提・目的」を丁寧に伝えることで、驚くほどアウトプットの質が上がります。

たとえば「Kindle本の構成案を一緒に考えて」と漠然と伝えるのではなく、

「あなたはKindle本の編集者です。読者は〇〇に悩む30代女性。構成は7章立てで、PREP法に基づいた案を3パターン出してください」

というように具体的に指示するのです。

このように、プロンプトの中に「役割(編集者)」「対象(30代女性)」「目的(構成案の生成)」「形式(PREP法・3案)」をすべて含めることがカギになります。

AIは文脈を重視する性質があるため、設定が曖昧だと、出力もそれなりに曖昧になります。

反対に、目的を具体的に共有し、パートナーとして扱えば、精度は格段に上がるのです。

さらに執筆の中盤以降では、AIとの〝分担〟も意識すべきです。

たとえば、全体構成や論点の設計は人間が行い、その設計に基づいて具体的な文をAIに任せる、という形です。

この分担設計により、文章全体の一貫性と精度が両立します。

人間が「何を書くか」を握り、AIが「どう書くか」を補佐する、そんなチーム体制が理想です。

実際に、初心者の方ほどAI任せで書かせすぎてしまい、「誰に向けて何を書いているのか」がボヤけがちです。

そこで人間側が明確な設計図を描き、AIに「この段落だけ書いて」とピンポイントで頼むスタイルが、質の高い共作につながります。

もちろん、最初から完璧にプロンプト設計ができる必要はありません。

大切なのは〝試行錯誤を重ねて、自分なりの型を持つ〟ことです。

一度うまくいったプロンプトはテンプレート化して、他の本や他の章でも使い回せるようになります。

すると、書くスピードも安定感も一気に増します。

プロンプト設計は、経験値とセットで磨かれていくもの。

AIとの共作経験を積みながら、自分に合った依頼方法を見つけていきましょう。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の通りです。

- AIを動かすには「役割・目的・形式」を含めた指示が必須

- 曖昧なプロンプトは曖昧な出力しか返ってこない

- 人間が構成と意図を握り、AIが具体化を担うのが理想

- 試行錯誤を通じて、自分なりのプロンプトの型を育てる

AIと対話する力こそが、Kindle執筆の速度と品質を両立させるカギなのです。

ファン化を促す!レビュー施策と特典動線の作り方

出版したKindle本を「売って終わり」にしてしまっては、非常にもったいない時代です。

読者とのつながりを育てる導線を設計すれば、本はファン化のきっかけになります。

その中でも重要なのが、レビュー施策と特典動線の2つ。

まずレビュー施策について。Kindleではレビュー数・内容が売上に直結するため、

意図的にレビューを集める設計が欠かせません。

最も効果的なのは、巻末に「レビュー投稿のお願い」を自然に組み込むこと。

例:

この本が少しでもお役に立てたなら、Amazonのレビュー欄にて

あなたの感想をいただけるととても励みになります。

また、著者プロフィール内にSNSやフォームのリンクを記載し、気軽な接点をつくるのもおすすめです。

次に、特典動線の設計です。

本の巻末や中盤に「無料特典」の案内を入れることで、

LINE登録やメルマガ購読といった次のアクションにつなげられます。

この特典は、読者の〝もっと知りたい〟を満たす内容であることが理想。

例えば、「テンプレート」「チェックリスト」「限定動画」などが人気です。

この特典をきっかけにリストを取得できれば、

Kindle本が「入り口商品」として、継続的な関係構築につながります。

さらに、レビュー促進と特典動線は組み合わせると効果が倍増します。

たとえば「レビュー投稿してくださった方に限定特典をプレゼント」といった施策は、

実際に高レビュー率を生んでいる著者も多数います。

注意点として、Amazon規約上「レビューでプレゼント」はNGとされているため、

あくまで「感想お待ちしています」+「別で特典提供」のような自然な流れが必要です。

このように、出版後の施策こそが、次の集客や販売につながる重要な布石となるのです。

- レビューは売上・信頼性に直結する最重要要素

- 特典は〝もっと知りたい〟を満たす内容にする

- レビュー施策+特典動線の組み合わせが最強

- LINEやフォームでつながりを持てる設計がベスト

レビューは読者の〝共感の声〟。これが積み重なると、ファンの輪がどんどん広がっていきますよ。

読まれる表紙を作る!Canva活用のデザイン戦略

Kindle出版で成功するには、まずは〝読者に選ばれる表紙〟が必要不可欠です。

内容がどれほど優れていても、クリックすらされなければ意味がありません。

そこで頼れるのが、初心者でもプロ並みのデザインが可能になる「Canva」です。

テンプレートを活用すれば、デザイン未経験者でも魅力的な表紙を量産できます。

この章では、Canvaを活用して〝誰でも実現できる売れる表紙デザイン〟のポイントを解説していきます。

テンプレートで量産可能!誰でも作れる表紙デザイン

表紙は〝第一印象〟そのものです。

Kindleのストアで読者が本を探すとき、最初に目にするのはタイトルでも著者名でもなく、表紙のビジュアル。

だからこそ、表紙に力を入れることはKindle出版における最優先事項と言えます。

とはいえ、デザインの知識や経験がない人にとってはハードルが高く感じるかもしれません。

そこで活躍するのが、誰でも使える無料デザインツール「Canva」です。

Canvaには豊富なテンプレートが用意されており、文字や画像を差し替えるだけでそれらしく仕上がります。

たとえば〝ビジネス系〟や〝自己啓発系〟といったカテゴリ別に分かれたテンプレートがあり、クリック一つで理想に近いレイアウトを選べます。

また、色味やフォントもドラッグ&ドロップで直感的に操作可能なので、デザイン経験がまったくなくても大丈夫です。

重要なのは、テンプレートを〝そのまま使う〟のではなく、〝ターゲットに合わせて微調整する〟ことです。

たとえば、「読者の性別」や「年齢層」「悩みの深さ」に応じて、色使いやフォントを変えるだけでも印象が大きく変わります。

背景が白すぎると情報感が出にくかったり、フォントが細すぎるとタイトルが目立たなかったりするので、そのあたりは実際に小さく表示して確認してみると良いでしょう。

スマートフォンでの閲覧が主流であることを考慮すると、視認性の高い構成が必須です。

特に「文字の大きさ」「余白」「一文の長さ」は、Canva上で表示を100px以下に縮小してチェックするのがコツです。

テンプレートを活かしつつ、自分の伝えたい価値を〝一瞬で伝える表紙〟を意識しましょう。

結果的に、制作時間を大幅に短縮しながら、クリックされる表紙を量産できるようになります。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 表紙はクリック率を左右する最重要要素

- Canvaなら初心者でもプロ級のデザインが可能

- テンプレートは微調整して〝自分のターゲット〟に合わせる

- 視認性・余白・配色はスマホ表示で必ずチェック

テンプレートを上手に活用することで、作業の効率化と成果の最大化が同時に実現できます。

タイトル・帯・配色!デザインの勝ちパターン

読者の心を一瞬でつかむKindle表紙には、共通する〝勝ちパターン〟があります。

ただの見た目の良さではなく、売れる表紙には戦略的な要素が詰まっているのです。

本の中身を端的に伝えるタイトル、注意を引く帯、視覚的に統一感を持たせる配色。

これらを組み合わせることで、表紙は単なる飾りではなく〝営業マン〟として機能します。

まずタイトルですが、ここは売上に直結するほど重要です。

「AIで自動化!月5万円の副業術」「40代からの再スタート読本」といったように、ターゲットの悩みや願望を直接的に表現することがポイント。

抽象的な言葉より、数字や年齢、実績、期間などの〝具体性のある情報〟を入れることで、読者の視線を確実に奪えます。

続いて帯の活用です。

帯は、表紙の中でも特に目に入りやすいパーツであり、〝タイトルで引いた読者を引き込む決定打〟になります。

おすすめなのは、「〇〇で悩んでいませんか?」「◯万部突破の著者が語る」など、問いかけや権威性を打ち出す表現。

簡単に言えば、帯はコピーライティングのセンスを問われる部分です。

効果的な帯の文章は、購入率を何倍にも引き上げます。

最後に、全体の配色についてです。

表紙全体の色使いは、実は〝心理的な影響力〟を持つ要素です。

たとえば信頼感を与える青、注目度を上げる赤、安心感を伝える緑など、色にはそれぞれ意味があります。

ターゲット層やテーマに合わせて適切な色を選ぶことで、パッと見ただけで伝わる印象が変わります。

派手さを重視しすぎて目がチカチカするような表紙ではなく、主張と調和が両立した構成が理想的です。

このように、タイトル・帯・配色をしっかり設計すれば、表紙だけで読者の心を動かすことができます。

表紙は単なる装飾ではなく、〝読者の行動を導くセールスマン〟であることを、ぜひ意識してみてください。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- タイトルは悩み・数字・ベネフィットを含めて具体的に設計

- 帯には問いかけや権威性を盛り込み、クリック率を引き上げる

- 配色はテーマに合った色の心理効果を活用

- 表紙全体を〝読む前から買いたくなる構成〟に整える

魅力的なデザインは偶然ではなく、戦略と分析の積み重ねで生まれるものです。

AIに聞け!キャッチコピー生成のスマートなやり方

表紙の魅力を最大化する要素として、キャッチコピーの存在は欠かせません。

タイトルと帯だけでは伝えきれない「共感」「インパクト」「信頼性」を一言で補うのが、キャッチコピーの役割です。

とはいえ、短く端的に読者の心に刺さる言葉を自力で考えるのは、かなり難易度が高いもの。

そこで登場するのが、AIを活用したキャッチコピー生成のテクニックです。

まずは、AIに以下のようなプロンプトを使って依頼してみましょう。

「以下の情報をもとに、Kindle本の表紙に使えるキャッチコピーを5案出してください。

ターゲット:〇〇、悩み:〇〇、ベネフィット:〇〇、トーン:信頼感のある優しさ」

このように、「誰に・どんな悩みを・どう解決するか」の情報をしっかり提示することで、AIから返ってくるコピーの質は大きく向上します。

さらに、出力されたコピーに対して「もっと情熱的に」「もっと簡潔に」などとフィードバックすることで、ブラッシュアップが可能です。

ポイントは、「AI任せにしすぎないこと」。

あくまでAIは〝叩き台〟を出すパートナーとして使い、そこから人間が「これだ」と思える言葉を選ぶことが大切です。

また、過去に売れた本のキャッチコピーをいくつかAIに学習させた上で、「その傾向に沿って提案して」と指示すると、市場にマッチしたフレーズが出やすくなります。

さらに応用的な使い方として、「キャッチコピーの根拠となる心理トリガーは?」と聞くと、AIは「恐怖」「希少性」「社会的証明」などを分析してくれます。

このように、AIは単なる言葉の自動生成ではなく、言葉の背後にある戦略まで掘り下げるサポーターとしても使えるのです。

読者の心を動かすキャッチコピーを最短で導くために、AIは最強のブレインです。

- キャッチコピーは共感と信頼を一言で伝えるパーツ

- プロンプトに「ターゲット・悩み・ベネフィット」を明記する

- AIを叩き台にして人間がブラッシュアップするのが最適

- 過去のヒット例を分析させると精度が格段に上がる

キャッチコピーって意外と悩みがち。でもAIに相談すると、発想の幅が一気に広がりますよ。

Kindle Direct Publishing完全ガイド

これまで執筆や表紙デザインなど、Kindle出版に必要な準備を進めてきました。

いよいよこの章では、実際にKindle本を出版するためのステップを、完全マニュアル形式で解説していきます。

使用するプラットフォームは「Kindle Direct Publishing(KDP)」。

誰でも無料で使えるAmazon公式の出版システムであり、副業作家や個人出版者の多くが利用しています。

ここで紹介する手順をなぞるだけで、誰でも〝自分の本を世に出す〟ことが可能になります。

アカウント作成から出版完了までの流れ

Kindle出版を始めるには、まずKDPのアカウントを作成する必要があります。

この登録は完全無料で、Amazonアカウントを持っていればすぐに開始可能です。

手順①:KDPアカウント登録

- Kindle Direct Publishingの公式サイト(https://kdp.amazon.co.jp)にアクセス

- 既存のAmazonアカウントでログイン(または新規作成)

- 著者情報(名前・住所・電話番号など)を入力

- 税務情報(TINやマイナンバー)を登録

- 支払い口座を設定(日本の銀行でOK)

ここまで登録すれば、出版できる状態が整います。

手順②:原稿と表紙の準備

- WordやGoogleドキュメントで作成した原稿を、EPUBまたはDOCX形式で保存

- 表紙はJPEGもしくはPNG形式で準備(推奨サイズ:2560×1600px)

表紙・原稿ともにCanvaやWordを使えば十分です。

手順③:本の登録

- 「本棚」から「電子書籍を作成」を選択

- 言語、タイトル、シリーズ名、著者名、説明文などを入力

- キーワード・カテゴリを選択(検索に重要)

- 原稿ファイルと表紙画像をアップロード

このとき、出版日を未来日に設定することで「予約販売」も可能です。

手順④:価格設定と出版

- 販売地域を選択(全世界または特定国)

- ロイヤリティ(35%または70%)と価格を設定

- 出版ボタンをクリックして完了

出版後、通常は72時間以内にAmazon上に反映されます。

最短で当日中の公開も可能なため、スピード感のあるリリースが可能です。

一度出版すれば、あとから内容を修正したり、価格を変更することもできます。

つまり「まず出版してみる」ことがスタートラインなのです。

- KDPアカウントはAmazonアカウントで簡単に開始可能

- 原稿・表紙ともに無料ツールで準備できる

- 出版までは4ステップ、所要時間は1〜2時間程度

- 予約販売・後から修正なども柔軟に対応可能

SEOで差がつく!タイトル・説明文・タグ設定の秘訣

Kindle出版で売上を伸ばすには、単に良い本を書くことだけでは不十分です。

読者に見つけてもらえるための〝SEO対策〟が不可欠です。

とくに重要なのが、KDP管理画面で入力する〝タイトル〟〝説明文〟〝キーワード(タグ)〟の設定です。

これらはAmazon内の検索において大きな影響を与えるため、適当に入力してしまうと致命的です。

まず〝タイトル〟は、検索ワードを意識しながらも、読者の感情に訴える表現にすることがポイントです。

たとえば、ターゲットが「副業で月5万円稼ぎたい人」なら、

〝月5万の副業収入〟というキーワードを入れつつ、

〝実体験ベースでリアルに語る〟ことが伝わるような言葉を添えると効果的です。

タイトルには、数字・ベネフィット・具体性が入っているとクリック率が高くなります。

抽象的な表現ではなく、読者が得られる未来を具体的に描写してください。

次に〝説明文〟ですが、こちらも検索対象になります。

冒頭の2~3行で〝誰に向けた本なのか〟〝どんな悩みが解決できるのか〟を明示することが大事です。

また、本文から一部抜粋して〝読み応えがあること〟を伝えると、購買率が上がります。

口コミや評価がまだ少ない初期段階では、説明文が売上に大きく影響します。

最後に〝キーワード設定(7つまで登録可能)〟ですが、

これはAmazon検索での露出を左右するため、慎重に選びましょう。

検索ボリュームがあるワードを使いつつも、競合が少ないニッチなキーワードも織り交ぜるのがコツです。

セラースプライトやキーワードプランナーなどを活用して、効果的なタグを選定するのがおすすめです。

この設定ひとつで、売上が2倍3倍と変わることも珍しくありません。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- タイトルは〝数字〟〝ベネフィット〟〝具体性〟を意識する

- 説明文では〝誰の悩みをどう解決するか〟を明確に

- キーワードは検索ボリュームと競合のバランスで選定する

- セラースプライトやツールを使って、根拠ある設定を行う

たとえ中身が素晴らしい本でも、見つけてもらえなければ読まれません。

KDPにおけるSEOは、〝見つけてもらうための必須設計〟と捉えて取り組みましょう。

独占販売or併用?ロイヤリティ設定と違反対策

KDPの出版時に悩むポイントの一つが、「ロイヤリティの設定」と「独占販売(KDPセレクト)」の選択です。

実はこの設定によって、収益や他メディアとの併用可否に大きく影響が出ます。

まずKDPでは、ロイヤリティを「35%」か「70%」のいずれかから選べます。

70%を選べるのは条件付きで、通常は販売価格250円〜1,250円の範囲内に収める必要があります。

また、配信先が特定の国に限られていたり、配信にかかる通信料が引かれるなどの条件もあります。

一方、35%の場合は、価格の自由度は広がるものの、利益率が大きく落ちます。

そのため、Kindle出版初心者は「70%設定を前提」に価格を考えるのがおすすめです。

そしてもう一つの重要ポイントが、「KDPセレクト」の有無。

これはKDPでの独占販売を条件に、以下のようなメリットが受けられる制度です:

- Kindle Unlimitedでの読み放題対象になる(印税がページごとに発生)

- 無料キャンペーンや割引プロモーションが可能になる

- Amazon内での露出が増える(ランキング・レコメンド)

これらは確かに魅力的ですが、「他のプラットフォームとの併用が一切できない」という制約があります。

例えば、noteや自社ブログ、PDF販売など、他媒体でも展開したい場合は不向きです。

逆に「Kindle専用」として設計し、集客・収益・権威性の三拍子を狙うのであれば、KDPセレクト登録は非常に有効です。

なお、KDPセレクトに登録すると、その書籍は自動的に「Amazon独占コンテンツ」となります。

この状態で他メディアに転載してしまうと、規約違反としてアカウント停止のリスクもあるため、十分な注意が必要です。

加えて、同一コンテンツの〝焼き直し〟や〝類似投稿〟も、内容によっては違反判定されるケースがあります。

リスクを避けるためにも、コンテンツの再利用や転載は事前に内容を差別化しておくのが安全です。

このように、ロイヤリティと独占販売の設定は「売上」だけでなく「展開戦略」全体に関わる重要判断。

目的に応じて最適な選択を行うことが、長期的な出版活動につながっていきます。

- ロイヤリティ70%は条件付きで設定可能(価格や国など)

- KDPセレクトはKindle内プロモーションが強化されるが独占契約になる

- 他媒体との併用を考えるならKDPセレクトは非推奨

- 規約違反には注意!転載・再利用は差別化が必須

最初はKDPセレクトに絞って集中戦略もアリ。ただし、将来の展開を考えるなら慎重に選びましょう。

出版後にやるべき!売上とリストを両立させる導線設計

Kindle本の出版はゴールではありません。

むしろ、出版後の導線設計こそが「売上アップ」「リスト獲得」の成否を分ける要因になります。

どれだけ内容が優れた書籍でも、読者が次の行動に進めない構造では〝読まれて終わり〟になってしまいます。

そこで必要なのが、戦略的に設計された「導線」の存在。

本を起点に信頼を得て、次のアクションにつなげる。それが〝売れる著者〟になる第一歩です。

有料→無料へ!Kindle本を〝資産〟に変える2段階戦略

Kindle出版の最大の価値は、「一度作れば資産として働き続ける」点にあります。

しかし、それを実現するには、出版後の読者導線=アフターフローを設計する必要があります。

特に有効なのが、「有料書籍→無料コンテンツ」への2段階戦略。

まずはKindle本で悩みや問題意識を明確にし、そのうえで次の一手として無料オファーを提示するのです。

たとえば、巻末に次のような導線を入れることで、興味を引いた読者を確実に自分のフィールドに引き込めます:

「本書の内容をさらに深掘りした動画講座を、今だけ無料でプレゼント中!

↓

https://yourlandingpage.com」

この流れを設計しておくことで、読者の〝行動の次〟を自らコントロールできるようになります。

ここで大事なのは、無料オファーの内容をKindle本と「連動」させること。

単なる宣伝ではなく、読者が「これは続きを見たい!」と自然に思えるように設計することがポイントです。

さらにこの2段階目の無料オファーに、LINE登録やメールアドレス入力などのリスト獲得要素を組み込めば、

Kindle本がそのまま「自動集客装置」として機能し始めます。

この仕組みは一度作れば、あなたが寝ている間にもリストが増え続ける「自動化の資産」になります。

そのためにも、最初から〝最終ゴール〟を見据えて本の内容を構成し、巻末導線を仕込むことが大切です。

- Kindle出版の真価は〝資産化〟にある

- 「本書→無料特典」へ読者を導く2段階導線が鍵

- オファーは「本の続き」に自然とつながる内容にする

- リスト獲得を自動化すれば、出版がビジネスの起点に

読者の熱量をLINE登録に変える3つの工夫

Kindle本からLINEへの登録導線を引くには、単なる〝誘導〟では不十分です。

読者が「自分ごと化」し、自然と登録したくなる仕掛けが必要なのです。

ここで意識すべきは、読者の熱量と行動のタイミングです。

読了後にすぐ動いてもらうためには、心理的な後押しが必要です。

そのために重要なのが、以下の3つの工夫です。

まず1つ目は、ストーリーの中での「感情のピーク」を作ること。

たとえば、著者自身の失敗体験や、読者の代弁となるような心情描写を盛り込むことで、共感を誘います。

この共感ポイントでLINE誘導を行えば、違和感なくスムーズに登録へとつながりやすいのです。

2つ目の工夫は、「無料プレゼント」の設計です。

LINE登録後に受け取れるPDFや動画などの特典を用意することで、登録の動機付けが強化されます。

ここで重要なのは、Kindle本と特典内容の親和性です。

本編で触れたノウハウの続きや、読者の悩みを解決するテンプレートなど、「もっと深く知りたい」と思わせる構成が鍵になります。

最後の3つ目は、「巻末ページでの具体的な誘導」です。

リンクだけを載せるのではなく、読者の悩みや未来を言語化した〝導線テキスト〟を設けることが効果的です。

たとえば「副業で月5万円稼ぎたい方へ」「SNSが苦手な人のための裏ルート講座はこちら」といった、読者像に寄り添った導入文が有効です。

これら3つの工夫は、バラバラに行うのではなく、読者の感情導線として一本化して設計することが重要です。

感情のピーク → 興味づけ → アクション誘導という流れを意識しながら、自然な登録導線をつくりましょう。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 感情のピークを生かした共感導線が、LINE登録のきっかけになる

- 無料プレゼントは〝欲しい〟と思わせる続き型で用意する

- 巻末誘導は、悩みに寄り添った導線テキストで差別化を図る

どんな読者が、いつ、なぜLINE登録するのか。そのストーリーを描くことが、行動を生む導線設計の本質です。

同じ書籍を3回使い回す!再利用と拡張のテクニック

書き上げたKindle本を、一度きりで終わらせてしまっていませんか?

実は、1冊の電子書籍からでも「3回以上」使い回すことで、価値を何倍にも広げることが可能です。

これは単なる再販ではなく、戦略的な〝資産の拡張〟です。

第1の活用方法は、電子書籍そのものをリライト・構成し直して別テーマへ派生させる方法。

たとえば、もともと「副業の始め方」について書いた本を、今度は「副業で月5万円稼ぐためのマインドセット」として再編集する、といった具合です。

内容の80%はそのまま使えるため、新たに書く労力は大幅に減ります。

第2の使い方は、書籍内容をブログ記事や動画コンテンツへ転用すること。

特にYouTubeの台本として流用すれば、書いた文章がそのまま解説動画の原稿になります。

複数のメディアに展開することで、情報の価値が掛け算で広がるのです。

第3の活用方法は、オンライン講座やセミナーの教材にすること。

書籍に書いた内容をベースにスライド化し、受講者に提供すれば、教育コンテンツとして機能します。

特に自己投資意欲の高い読者は、より深く学べる講座を求めているため、自然とクロージングにつながるのです。

これら3つの再利用法を意識するだけで、1冊のKindle本が複数の事業導線へと化けます。

重要なのは、「書いたら終わり」ではなく「書いた後からが始まり」という発想の転換。

一つのテーマを、角度を変えて何度も届けていくことで、コンテンツは時間とともに価値を増していきます。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 1冊のKindle本を、複数のテーマにリライトして再販できる

- 書籍の内容をYouTube台本やブログ記事として展開できる

- 講座やセミナーの教材としても活用でき、事業導線に変換可能

- 〝書いたら終わり〟ではなく〝書いてからが本番〟という視点が重要

Kindle本を出したらゴールではなく、その先にある「広げ方」まで見据えて行動することで、あなたの発信はより盤石なものになります。

Kindle本は書いて終わりではなく、何度も形を変えて使い回すことで、本当の価値が生まれますよ!

ランキング上位を狙う!Kindleベストセラー戦略

Kindleでの出版において、ランキング上位を取ることは販売促進にも大きく影響します。

特に、出版直後の3日間は〝初動キャンペーン〟として最も重要なフェーズです。

この初動でどれだけのダウンロード数を獲得できるかが、ベストセラーを生み出せるかどうかを左右します。

一見運任せにも見えるランキングですが、実際は「仕組み」と「設計」で勝てる世界です。

本章では、3日間で1位を取るための具体的なキャンペーン設計図をお伝えします。

3日間で1位を取る!初動キャンペーンの設計図

Kindleランキングで上位に食い込むためには、初動3日間の設計がすべてです。

なぜなら、Amazonのランキングロジックは〝直近の売上増加率〟を重視するからです。

つまり、発売日から3日間で一気にダウンロードされれば、ランキング上位に表示されやすくなります。

そのためには、キャンペーンをただ告知するだけでは不十分です。

事前準備・リリース直後・中盤・終了前。このすべてにおいて設計された流れが必要です。

まず、リリース前には読者リストやSNSフォロワーに対して期待感を醸成します。

カウントダウン投稿や、表紙のチラ見せ、特典の告知などで、読者に「欲しい」と思わせておくことが大切です。

そして、発売日初日はLINEやメルマガで一斉に通知し、無料キャンペーン期間であることを強調してアクセスを集中させます。

ここで一気に数百〜千単位のダウンロードを獲得できれば、ランキング上位は現実的になります。

2日目は読者レビューを増やすフェーズです。

レビュー依頼を自然な形で行い、信頼性のある内容を蓄積していきます。

このとき、短い感想だけでも嬉しいという姿勢を見せると、ハードルが下がりレビューされやすくなります。

3日目は最後の〝締め切り効果〟を利用して、再度周知を行いましょう。

「今夜23:59で無料期間が終了します」といった形で、再行動を促すのがポイントです。

この3ステップを確実に踏むことで、短期間での1位獲得が現実味を帯びてきます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- 初動の3日間で爆発的なダウンロード数を集める設計が必要

- リリース前からの期待感醸成と初日の一斉通知がカギ

- 2日目はレビュー集め、3日目は〝締め切り〟で再度拡散

キャンペーンは単なる告知ではなく、段階的に組み立てることで最大の効果を発揮します。

購入者20人でも取れる!カテゴリ選定の裏技

Kindle出版でランキング上位を狙ううえで、見落とされがちなのが〝カテゴリ選定〟の重要性です。

実は、売上がまだ少ない段階でも、適切なカテゴリを選ぶだけでベストセラーを獲得できる可能性があります。

特に注目したいのが、購入者数20人前後でも上位を取れるニッチなカテゴリ。

競合の少なさを逆手に取れば、出版初期でも一気に可視化されやすくなり、その後の検索流入や拡散にも好影響をもたらします。

たとえば「ビジネス・経済」カテゴリの中でも「起業・開業」や「ネットビジネス」といったサブカテゴリは、書籍数が少なく、狙い目のひとつ。

ベストセラー獲得のハードルが下がることで、実績づくりにも直結する戦略です。

もちろん、読者の検索意図やテーマとの整合性が取れていなければ逆効果になるため、タイトルや表紙、内容の一貫性を保つことも重要です。

このカテゴリ戦略では、以下の3ステップで絞り込みを行うことが効果的です。

- 出版予定のテーマで、競合の少ないサブカテゴリを複数ピックアップする

- 各カテゴリの上位10冊のレビュー数・出版日・価格帯を分析する

- 自書が戦えそうな場所を選び、配信前に登録しておく

ここで重要なのは、「読者にとって自然な文脈で」カテゴリを選ぶこと。

無理やりニッチなカテゴリを選んでしまうと、読者の期待と内容がズレてしまい、レビューでの評価が下がるリスクもあります。

そのため、まずは自書のテーマを3〜4個のキーワードで要約し、それに関連するカテゴリをAmazon内で検索することから始めてみましょう。

また、発売後1週間程度はカテゴリの変更も可能です。初動の売れ行きやレビュー数に応じて、よりマッチするカテゴリへ移動する柔軟さも持っておくと安心です。

購入者数20人前後でも1位が狙えるカテゴリでベストセラーを獲得し、実績の土台を築いていきましょう。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 購入者が少なくても上位が狙えるカテゴリを見つけるのが鍵

- 競合のレビュー数や価格帯をリサーチして勝てるカテゴリを選ぶ

- Amazon内検索を活用して自然なテーマ連携を重視

- 初動後のカテゴリ変更も戦略の一部として活用できる

ランキング戦略では、数字のインパクトよりも〝勝ちやすい土俵〟に立つことが何よりも大切です。

〝ベストセラー〟の肩書きが人生を変える理由

Kindle出版を通じて得られるものは、売上だけではありません。

最も大きな収穫のひとつが、〝ベストセラー〟という肩書きです。

この一言がプロフィールに加わるだけで、あなたの信用力・発言力・影響力は一段階も二段階も引き上がります。

事実、多くの個人起業家やインフルエンサーが、ベストセラー作家としてメディア出演・講演依頼・新たな事業機会を獲得しています。

自ら出版し、ベストセラーを取りにいったという事実が、その人の行動力・発信力・社会的信頼を裏付ける証明書になるのです。

また、読者の目に映る「著者」という存在の印象は、想像以上に強烈です。

どんなに小さなジャンル・ニッチなテーマであっても、その分野で本を書いたという事実は、専門家としての信頼を築く大きな武器になります。

ビジネスの初期フェーズにおいて、信頼と権威の確立は何より重要なテーマです。

それを〝無料〟で、しかも〝自力で〟獲得できる方法が、Kindle出版であり、ベストセラー戦略なのです。

もちろん、肩書きだけに頼るのは危険ですが、スタート地点で相手の信頼を得るための「入り口の強さ」は、ビジネスの成果に直結します。

特に、実績やフォロワーが少ないうちは、自分をどう見せるか・どうポジショニングするかが重要です。

ベストセラーの実績は、営業トークや自己紹介の中でも強いインパクトを発揮します。

たとえば、「SNSで10万フォロワーいます」というよりも、「Kindleでベストセラーを取りました」のほうが、本質的な価値を感じてもらいやすいのです。

なぜなら、フォロワーは〝集める〟ことができますが、本を売るには〝信頼と価値提供〟が必要だからです。

出版という形で読者との信頼を積み重ねた証明書。それが〝ベストセラー〟という称号なのです。

このパートの要点を、あらためて整理しておきましょう。

- ベストセラーの肩書きは、信頼と影響力を一気に高める

- 専門性や行動力を証明するブランディングの武器になる

- 少ない実績でも大きな信頼を得る突破口になる

- 自己紹介や営業活動でも、強力な印象を与えられる

売上の先にある〝見えない資産〟こそ、出版で得られる最も価値ある報酬かもしれません。

肩書きがすべてではありませんが、

〝信頼される肩書き〟があるだけで人生の選択肢は大きく広がります!

まとめ:AI×Kindle出版で、〝知識〟が資産に変わる時代へ

ここまで、Kindle出版におけるAI活用から、企画・執筆・出版・導線設計までの全体像をお届けしてきました。

今や、出版は〝特別な人だけのもの〟ではありません。

ゼロからでも、スキルがなくても、AIとタッグを組めば、誰でも〝売れる1冊〟をカタチにできます。

表紙も構成も、プロンプト次第で整い、CanvaやKDPを使えば、完全無料で〝実績のある著者〟になることも夢ではないのです。

むしろ、「何もない」と感じている人ほど、この出版が〝武器〟になります。

Kindle出版は、あなたの〝過去の経験〟を、〝未来の価値〟に変えてくれます。

この講座で得た学びをそのままにせず、ぜひ一歩、実践へと踏み出してください。

たった1冊の出版が、収入・信頼・人間関係を変える〝転機〟になることもあるのです。

迷っているなら、今こそ挑戦のとき。

あなたの知識・経験・想いが、誰かの人生を変える力になります。

さあ、「著者」としての第一歩を、今日から踏み出しましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

【副業おすすめ】note収益化×AI副業で〝才能を天職に変える〟在宅ワーク術

関純平さんのnoteでは、自分の経験や感情を活かして「等身大のまま収益化する副業術」が紹介されています。

SNSフォロワー0、実績ゼロからでも、「何をどう商品にするか」「どうやって信頼を積み重ねていくか」がステップ形式で語られており、副業初心者でもスッと理解できる内容です。

過去の挫折や試行錯誤、心の葛藤までリアルに綴られており、

- 自分の経験は誰かの役に立つのか?

- 副業で〝本当に稼げる〟仕組みとは?

- 長く続けられる商品設計ってどんなもの?

このような疑問を、ストーリーと共に解消してくれます。

さらに、誰もが無理なく取り組める「AI×副業の活用法」や、単発収益ではなく〝長期的な信頼〟を育てていく発想など、実践と本質を兼ね備えた情報が詰まっています。

「スキルがない」「何も発信してない」そんな状態から始めた関さんだからこそ書ける、共感と学びに満ちた内容です。

まだ読んでいない方は、ぜひチェックしてみてください。

関純平さんのnoteはこちら。

関純平さんのBrainはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。