Brainメディア運営部です!

今回は、AI時代の新しい価値基準を提唱しながら、

3兆円ビジョンと世界平和を本気で掲げる若き起業家、

みかみさんにご協力いただきました!

まずは、みかみさんのプロフィールをご紹介します。

「ノートに書くだけで人生が変わるなんて本当?」

そんな疑問を持ったことはありませんか。

最近話題になっている〝ジャーナリング〟は、ただの日記ではありません。

言葉の力を使って理想の未来を実現する強力な手法です。

結論から言うと、ジャーナリングは正しく実践すれば人生を大きく変えることができます。

理由はシンプルで、私たちの思考や行動はすべて〝言葉〟を通じて形づくられているからです。

言葉を整え、目的を明確にし、日々のToDoへと落とし込むことで、理想と現実のギャップを埋めることができます。

例えば、実際にジャーナリングを実践した人の中には、数年で大企業を立ち上げたり、目標を達成して人生を大きく変えた人もいます。

単なる自己啓発の言葉ではなく、具体的な〝行動変化〟を生み出すところがジャーナリングの真の力です。

一方で、一般的な「感謝を書く」「日記をつける」といった方法では、一時的な安心感や気分転換は得られても、人生そのものを大きく変えることは難しいでしょう。

そこで重要になるのが、みかみ流ジャーナリングです。

7年後の理想像を描き、1年後、今月、今日の行動へと落とし込むというシンプルでありながら強力な手法です。

この流れを続けることで、現実が少しずつ理想に近づき、気づけば大きな成果を手にしている自分に出会えます。

本記事では、ジャーナリングの基本から応用までをわかりやすく解説し、誰でも取り入れられる実践ステップを紹介していきます。

「本当に自分の人生を変えたい」と思う方にとって、ジャーナリングは最もシンプルで効果的なツールになるはずです。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

ジャーナリングは本当に人生を変えるのか?

近年、SNSや書籍で〝ジャーナリング〟という言葉を耳にする機会が増えました。

「ノートに思考を書き出すだけで人生が変わる」といった刺激的なフレーズは、多くの人の関心を引きます。

ですが一方で、半信半疑のまま挑戦し、数日でやめてしまう人も少なくありません。

実際にジャーナリングは本当に人生を変える力を持つのでしょうか。

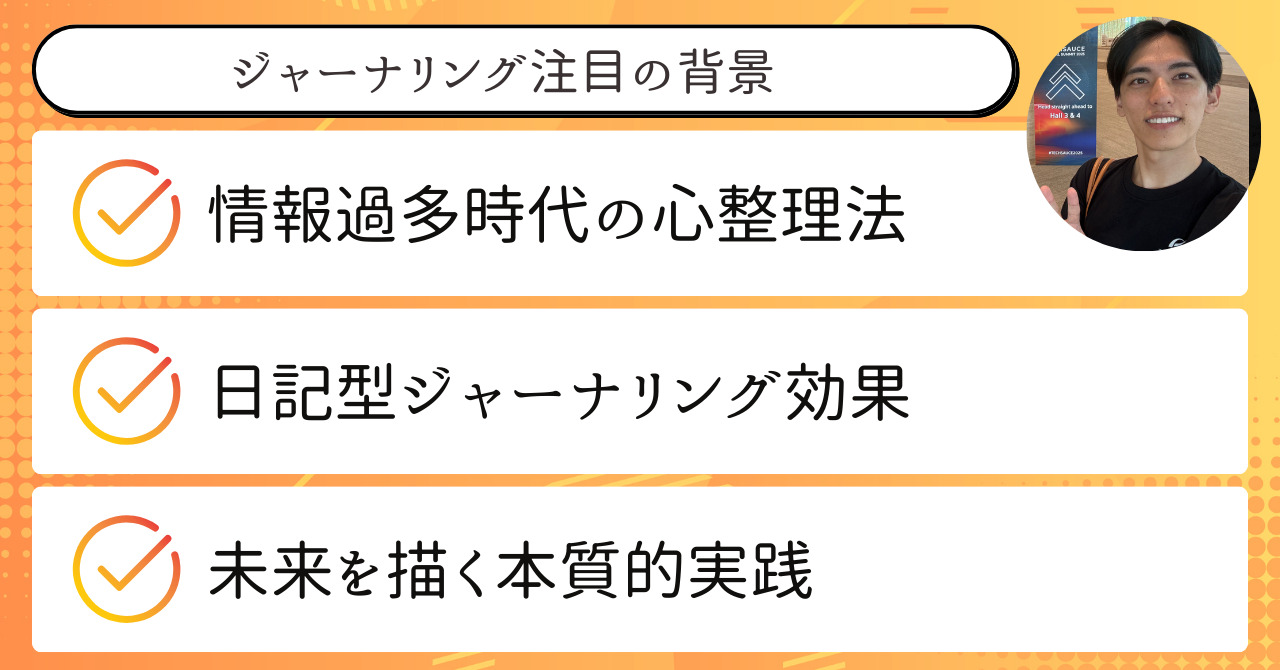

この章では、そもそもなぜ今ジャーナリングが注目されているのか、その背景を紐解いていきます。

なぜ今、ジャーナリングが注目されるのか

まず大前提として、現代社会はかつてないほど情報過多の時代です。

スマートフォンを開けばニュースやSNSの更新が絶え間なく流れ込み、常に外部の情報に振り回されています。

その結果、自分の内側にある考えや感情を整理する時間を確保できない人が急増しています。

そこで注目されているのが〝書く習慣〟としてのジャーナリングです。

ノートに言葉を残すという行為は、頭の中を可視化し、思考を整えるシンプルかつ強力な手段になります。

なぜなら、言葉に書き出すことで無意識に抱えていた不安やモヤモヤが、具体的な対象として認識できるからです。

これは心理学で言う「メタ認知」とも重なり、自分を客観的に見るための有効な手法です。

たとえば、職場で嫌な出来事があったとき、そのまま抱え込むと感情は心の中で膨らみ続けます。

しかし紙に「〇〇がこう言って嫌だった」と書くだけで、〝あ、だから今自分は不機嫌なんだ〟と理解でき、気持ちが軽くなります。

書くことは「心のデトックス」としての効果があり、誰にでもすぐに実感できるメリットがあるのです。

また、日常の小さな気づきや感謝を記録することで、幸福感や自己効力感を高める研究結果もあります。

実際、多くの成功者や著名人が、毎日のジャーナリングを習慣にしていることも知られています。

ここで重要なのは、「なぜ今これほど注目されているのか」という背景です。

一つは、AIやSNSなどの進化によって、個人の思考力や創造力がこれまで以上に求められるようになったこと。

もう一つは、変化の激しい社会において、自分自身の軸を持つことが生き抜くための武器になるからです。

そのため、ジャーナリングは単なる自己啓発の流行ではなく、社会の変化に即した「自己管理術」として広がっているのです。

このパートを整理すると、以下のようなポイントが見えてきます。

- ジャーナリングは情報過多の時代に「思考整理」の役割を果たす

- 感情を可視化し、心を軽くする心理的効果がある

- 変化の時代に「自分の軸」を持つためのツールとして注目されている

つまり今ジャーナリングが注目されている背景には、〝時代の要請と個人の生きづらさ〟が深く結びついているのです。

一般的に知られるジャーナリングの効果とは

多くの人が最初に触れるジャーナリングは、いわゆる〝日記的な書き方〟です。

「今日あった出来事を書く」「感謝していることを3つ書く」といった方法が代表的です。

このタイプのジャーナリングは、心理学の領域では〝エクスプレッシブ・ライティング〟とも呼ばれています。

効果としては、感情の整理やストレスの軽減が挙げられます。

自分の内側にあるモヤモヤを言葉に変えることで、客観的に受け止められるようになるのです。

たとえば「職場で注意されて嫌だった」と書くだけで、頭の中でループしていた感情が落ち着きます。

人間は、頭の中だけでは情報を整理できず、外に出すことで初めて把握できる存在だからです。

言葉にして書き出すことは、心の中の「見えない敵」に光を当てる行為と言えるでしょう。

また、ポジティブな内容を書くことも効果的です。

「今日はこんな良いことがあった」「この人に感謝したい」と記録することで、幸福感や安心感が高まります。

実際に「感謝日記」を習慣化した人の多くが、気持ちが安定し、前向きになれたと感じています。

こうした効果は科学的な研究でも裏付けられており、うつ症状や不安感の軽減に役立つと報告されています。

つまり、一般的なジャーナリングは「メンタルヘルスの向上」に強く寄与しているのです。

ただし、ここで多くの人が勘違いするポイントがあります。

それは「日記的なジャーナリング=人生を劇的に変える方法」ではない、ということです。

心を安定させる効果は大きいものの、人生全体を動かすにはもう一歩深いステップが必要なのです。

この話を整理すると、次のようにまとめられます。

- 一般的なジャーナリングは「日記的な書き方」が中心

- 感情整理やストレス軽減に効果がある

- 感謝や出来事を記録することで幸福感が高まる

- ただし「人生を変える」レベルには直結しにくい

つまり、一般的なジャーナリングは心を整える第一歩であり、そこからさらに発展させる工夫が求められるのです。

表面的な効果と〝人生を変える本質〟の違い

ここまで見てきたように、一般的なジャーナリングは確かに気分を整え、心を軽くする効果があります。

しかし、それはあくまで〝表面的な変化〟にとどまることが多いのです。

「今日は嫌なことがあった」「こんなことに感謝した」これらを書くことは意味がありますが、長期的な変革には直結しません。

本当に人生を変えるには、〝理想の未来〟と〝今の行動〟をつなぐ仕組みが必要です。

ここで重要になるのが「言葉の使い方」です。

言葉は単なる表現ツールではなく、私たちの世界そのものを規定するフレームです。

「資本主義社会に生きている」と言葉で表現すれば、その枠組みで世界を捉えるようになります。

つまり、どんな言葉を使うかが、その人の現実を形づくるのです。

表面的なジャーナリングは「今の感情」を吐き出すレベルで止まります。

しかし、本質的なジャーナリングは「未来の目的」を言葉にし、それを行動計画へと翻訳する点に違いがあります。

たとえば「人生をもっと豊かにしたい」という抽象的な願望を、そのまま書くだけでは現実は変わりません。

ですが「7年後には〇〇を達成している」「そのために1年後はこうなっている」と具体化すれば、行動に直結する力を持ち始めます。

このプロセスを経て初めて、ジャーナリングは自己理解のツールから〝人生を動かすエンジン〟へと進化するのです。

ここで一度、この違いを整理してみましょう。

- 表面的な効果=気分の整理や安心感を得ること

- 本質的な効果=理想の未来を描き、行動計画に落とし込むこと

- 言葉をどう使うかが、現実を変える決定的な要素となる

つまり、ジャーナリングの真価は「心を整えること」ではなく、「未来を形づくる力」を引き出す点にあるのです。

ただ気持ちを整理するだけじゃ変われないんです。目的を言葉にして行動に落とすこと、それが人生を動かす力になります!

情報過多の現代で心を整える時間の大切さを知り、“思考整理”の重要性を説くジャーナリングと深く響き合います。

〝選ばれる発信者〟になるための7つの基本|SNS初心者が最初にやるべきこと

言葉が現実を形づくる理由

「言葉はただのコミュニケーション手段」と考える人は少なくありません。

しかし実際には、私たちがどんな世界に生きていると感じるか、その根本を決めているのは〝言葉〟です。

資本主義、自由、成功、幸福。これらはすべて言葉で定義されているからこそ、現実として存在しているのです。

つまり「どんな言葉を使うか」が、私たちの人生の見え方そのものを変える鍵になるのです。

この章では、言葉と現実の密接な関係を掘り下げ、なぜジャーナリングにおいて言葉の選び方が重要なのかを解説していきます。

〝言葉〟と現実認識の深い関係

私たちは日常生活を送る中で、無意識のうちに言葉を通して世界を解釈しています。

たとえば「ここは資本主義社会だ」と表現した瞬間、私たちは社会を〝競争と市場原理〟の枠組みで捉えます。

一方で「ここは共同体社会だ」と言い換えれば、同じ世界が〝協力とつながり〟を重視する場として認識されるでしょう。

つまり、現実の見方は客観的に決まっているのではなく、使う言葉によって大きく変わるのです。

このことは心理学や言語学でも指摘されており、特に「言語相対性仮説」という考え方が知られています。

これは「人間は自分の持つ言語の枠組みを通してしか世界を認識できない」という理論です。

たとえば、雪の種類を10以上の言葉で表現する文化圏では、人々は雪をきめ細かく区別して認識します。

しかし、雪を「白いもの」と一括りにしか表現しない文化圏では、その差異を感じ取ることすら難しくなります。

同じ現実を生きていても、言葉の数と質が違えば「見えている世界」が違うのです。

この観点からすると、ジャーナリングは単なる「心の整理」ではなく、世界を再定義する行為とも言えます。

自分の目標や感情を言葉で書き出すことで、その言葉が新しい現実認識を形づくるからです。

「自分は挑戦する人間だ」と書き続ければ、挑戦を前提とした行動が自然と増えていきます。

逆に「自分は失敗ばかりする人間だ」と書き続ければ、失敗を証明するような現実ばかりを探すようになります。

つまり、言葉は現実を写す鏡であると同時に、未来を設計する青写真でもあるのです。

この関係を整理すると、次のようにまとめられます。

- 言葉は世界の解釈を決める「レンズ」の役割を果たす

- 文化や言語の違いで「見える現実」も変わる

- ジャーナリングは新しい言葉を使って未来を再定義する行為

言葉をどう扱うかによって、私たちの人生の方向性そのものが変わっていくのです。

日常で使う言葉が未来を決める

私たちは一日の中で数千回以上も無意識に言葉を使っています。

「疲れた」「無理だ」「また失敗した」。こうした言葉を繰り返せば、無意識のうちに自分を制限してしまいます。

逆に「できる」「成長している」「挑戦が楽しい」と言葉にすることで、思考も行動も前向きに変わっていくのです。

これは単なる精神論ではなく、脳科学的にも裏づけがあります。

脳は自分の言葉を現実と区別できず、「自分はできる」と言えば本当にできる可能性を高める方向に働くのです。

たとえば「自分は話すのが苦手だ」と思い込んでいる人は、会話の場面で緊張し、さらに「やっぱり苦手だ」と証明してしまいます。

一方で「自分は話し上手になれる」と言葉にすれば、学ぶ意欲や行動が自然と増え、結果的にスキルが向上していきます。

言葉は「自己暗示」であり、同時に「自己実現のエンジン」でもあるのです。

日常的にどんな言葉を使っているかが、未来の行動や選択に直結します。

成功者がポジティブな言葉を多く口にするのは偶然ではありません。

彼らは「自分が信じる言葉」を通じて、自分の未来をデザインしているのです。

そしてこの習慣は、ジャーナリングと非常に相性が良いといえます。

毎日の記録に「感謝」「挑戦」「達成」といった前向きな言葉を繰り返し書くことで、未来の選択肢が自然と広がっていきます。

つまり、日常で使う言葉は「未来の設計図」であり、無意識に人生を方向づける羅針盤なのです。

ここで一度、押さえておきたいポイントをまとめます。

- 否定的な言葉は行動を制限し、未来を狭める

- 肯定的な言葉は意欲を高め、未来を広げる

- ジャーナリングに前向きな言葉を使うことで効果が倍増する

日常で無意識に発する言葉こそが、自分の未来を形づくっているという事実を忘れてはいけません。

目的を言葉に変換する重要性とは

人生を大きく変えたいと思うなら、まずは〝目的を言葉にすること〟が欠かせません。

多くの人は「もっと自由になりたい」「お金を稼ぎたい」と漠然とした願望を持っています。

しかし、それを具体的な言葉に落とし込まなければ、行動に変換することはできません。

言葉にした瞬間に、目的は「曖昧な夢」から「実行可能な目標」へと変わります。

例えば「7年後に年収3000万円を達成する」と言葉にしたとしましょう。

この一文があるだけで、そこに至るための道筋が生まれます。

1年後には何を達成すべきか、今月は何をすべきか、今日の行動は何か。すべてが逆算できるようになるのです。

目的を言葉に変えることは、未来を「ToDo」に翻訳する第一歩だと言えます。

逆に言葉にしないままでは、「やりたいけど何をすればいいかわからない」という迷いが続きます。

結果として、行動できないまま時間だけが過ぎ、チャンスを逃してしまうのです。

ここで重要なのは、目的を必ず「自分の言葉」で表現することです。

誰かの言葉を借りても、実感が伴わなければ行動のエネルギーにはなりません。

自分が納得できる言葉で書き出したとき、はじめて人生の舵取りが可能になるのです。

ジャーナリングが「ただの自己表現」で終わるか、「人生を変える武器」になるかは、この一点にかかっています。

この考えを整理すると、次のようにまとめられます。

- 目的を言葉に変換することで、行動へと落とし込める

- 言葉にしなければ漠然とした願望のままで終わる

- 自分の言葉で書くことが行動のエネルギーになる

目的を言葉に変えることこそが、ジャーナリングを通じて人生を変えるための出発点なのです。

目的を自分の言葉にできた瞬間、人生は一気に動き出します。言葉こそが行動のスイッチなんです!

みかみ流・人生を変えるジャーナリング術

ここまでで、言葉が私たちの世界認識を形づくり、未来の方向性を決めることを見てきました。

では実際に、どのようにジャーナリングを行えば〝人生を変える力〟を発揮できるのでしょうか。

一般的な「感謝日記」や「出来事の記録」とは異なり、みかみ流ジャーナリングには独自の手順があります。

それは「目的を明確にし、段階的にToDoへと落とし込む」プロセスです。

この章では、まず最初のステップとして欠かせない〝目的設定〟の方法から解説していきます。

最初に行うべき〝目的設定〟の方法

みかみ流ジャーナリングの出発点は、必ず〝目的を決めること〟です。

目的がなければ、どんなに丁寧に言葉を綴っても方向性が定まりません。

「自分はどんな人生を送りたいのか?」という問いに答えることが、すべての始まりです。

このとき重要なのは、具体的な数値や期限を盛り込むことです。

たとえば「人生をよくしたい」という抽象的な表現ではなく、「7年後に年商300億円を達成する」「5年後に海外で暮らす」といった形に落とし込みます。

期限と数値を伴う言葉は、脳に「実現可能な目標」として強く認識されやすいのです。

また、目的設定は大きければ大きいほど良いというわけではありません。

「自分が信じられる最大値」を基準に設定することが大切です。

たとえば「7年後に年収1000万円」という目標であれば、多くの人が現実的に想像できるはずです。

そこから逆算することで、より高いゴールに挑戦できる基盤が整います。

一方で、他人から与えられた目標や漠然とした憧れをそのまま書くと、行動に結びつかず挫折の原因になります。

自分の心から湧き上がる「こうなりたい」という感覚を大切にし、言葉にすることが成功のカギです。

そして書き出した目的は、日々のジャーナリングで繰り返し見直すことが欠かせません。

繰り返すことで潜在意識に刷り込まれ、行動の選択が自然と目的に沿ったものに変わっていきます。

このステップを整理すると、以下のポイントが見えてきます。

- 目的設定がすべての出発点になる

- 数値や期限を盛り込むことで具体性が増す

- 他人の目標ではなく、自分の内側から出た目的を言葉にする

- 繰り返し確認することで潜在意識に浸透させる

最初に行うべき目的設定こそが、ジャーナリングを単なる日記から「人生を動かす設計図」へと変える最重要ステップなのです。

7年後→1年後→今月→今日へ落とし込むステップ

みかみ流ジャーナリングの最大の特徴は、目的を時間軸に沿って段階的に落とし込む点にあります。

「7年後の理想像」をまず描き、そこから逆算して「1年後」「今月」「今日」のToDoへと翻訳していくのです。

この手順を踏むことで、壮大な目標も日常の小さな行動にまで具体化されます。

たとえば「7年後に年商300億円」という目標を掲げた場合、1年後には「年商3億円」といった中間ゴールを設定します。

さらに「今月は新規事業を立ち上げる」「市場リサーチを行う」といった具体的なタスクに細分化されます。

最終的には「今日やること」まで明確化され、行動に直結するのです。

この逆算プロセスの強みは、目的が単なる夢物語で終わらず、現実的な行動計画に変わる点にあります。

人は抽象的な夢だけを抱えていると、「明日から頑張ろう」と先延ばししてしまいがちです。

しかし、「今日やるべきこと」が明確であれば、すぐに行動を起こせます。

この積み重ねが7年後の大きな成果につながるのです。

もう一つのポイントは、「どこか一段を飛ばしてはいけない」ということです。

7年後の目標からいきなり「今月」に飛ぶのではなく、「1年後」を必ず経由しなければなりません。

同様に「今日の行動」は「今月の目標」と直結していなければ意味を失います。

すべてのステップがつながり、一貫性を持つことこそが成果を保証するのです。

ここで一度、この落とし込みの流れを整理してみましょう。

- 7年後:人生の理想像や大きなゴールを設定する

- 1年後:7年後を実現するための中間ゴールを描く

- 今月:1年後の目標を達成するための具体的行動を定める

- 今日:今月の目標を達成するための小さなToDoを実行する

このように逆算してステップを積み重ねていけば、どんなに大きな夢も現実に近づいていきます。

実際に書くフォーマットと実践例

みかみ流ジャーナリングを実践する際には、複雑な道具や特別なノートは必要ありません。

重要なのは、目的からToDoまでを一気に書き出せるフォーマットを用意することです。

おすすめの形は「7年後→1年後→今月→今日」という流れを1枚にまとめる方法です。

まず、ページの最上段に「7年後の目的」を書きます。

例として「年商300億円を達成し、仲間と世界を舞台に活動している」と具体的に言葉にしましょう。

次に、その下に「1年後の目標」を設定します。

「年商3億円を達成」「新規事業を立ち上げ、顧客基盤を築く」といった具体的な表現です。

さらに「今月の目標」として、達成すべきタスクを明確に書きます。

例えば「市場リサーチを行う」「プロトタイプを完成させる」といった内容です。

そして最下段には「今日のToDo」を書き出します。

「リサーチ対象企業を10社調べる」「ノートにアイデアを5つ書く」といった小さな行動がここに入ります。

このフォーマットを繰り返し使うことで、抽象的な目標と具体的な行動が一本の線でつながります。

結果として「夢を描くこと」と「今日の行動」が直結し、達成感と一貫性が生まれるのです。

実際、みかみ自身もこのフォーマットを日常的に用いてきました。

アプリやデジタルツールに頼る必要はなく、シンプルにノートで続けるだけで十分効果が得られると語っています。

もちろん、スマートフォンのメモアプリや専用アプリを活用しても構いません。

大切なのは「形式」ではなく、目的から今日までを必ずつなげることです。

ここで、このフォーマット活用の要点を整理してみましょう。

- 1ページに「7年後→1年後→今月→今日」をすべて書く

- 大きな目標と小さな行動を線でつなげる意識を持つ

- 紙でもアプリでも、自分が続けやすい方法を選ぶ

形式にこだわらず、とにかく目的からToDoまでを言葉に落とし込むことが、ジャーナリングの実践における最大のポイントです。

どんな形式でもいいんです。大事なのは「目的から今日まで」をつなげて書き出すこと、それだけで人生は変わり始めます!

時間軸で理想から今日までを逆算する構造は、コンテンツ販売にも通じる“目標→行動”のプロセス設計の極意を示します。

コンテンツ販売は副業におすすめ!デメリットや稼げるジャンルも紹介

成功体験から学ぶジャーナリングの威力

みかみ流ジャーナリングが注目される理由のひとつに、実際の成功体験があります。

ただの理論や抽象的な話ではなく、現実に大きな成果を生み出してきた実例があるのです。

その代表的なものが「年商300億円」という壮大な目標を掲げ、実際にステップを進めてきた経験です。

この章では、成功体験を通してジャーナリングの本当の力を明らかにしていきます。

年商300億円を掲げた背景と発想

みかみさんが最初に掲げた大きな目標は「7年後に年商300億円」というものでした。

多くの人にとって、これは現実離れした数字に聞こえるかもしれません。

しかし当時のみかみさんは、特別に恵まれた状況にあったわけではありませんでした。

むしろフリーランスとして月収100万円前後を行ったり来たりする、ごく普通の生活を送っていたのです。

それでも彼は「7年後なら自分は想像もつかないほど変化できる」と信じていました。

この「長期的な可能性を信じる視点」こそが、大きな目標を掲げる原動力になったのです。

さらに注目すべきは、その目標を「ただの夢」としてではなく、「必ず達成するもの」として紙に書き出した点です。

言葉にした瞬間に、目標は現実に向けて動き始めます。

そして「年商300億円」という数字を掲げることで、自然と1年後や今月の目標も連動していきました。

たとえば「7年後300億円」と設定したことで、「1年後は3億円」という中間ゴールが導き出されます。

そこから「今月は新規事業を立ち上げる」といった具体的な行動につながったのです。

つまり壮大な数字を掲げること自体が、日常の選択を変える力を持っていたのです。

「10億円でもいいのでは?」という声もあるかもしれません。

しかし、みかみさんにとって「300億円」という言葉は、自分の可能性を最大限に引き出すスイッチだったのです。

ここでこの事例を整理すると、以下のポイントが見えてきます。

- 目標は現実的でなくても「信じられる最大値」を掲げることが重要

- 言葉にすることで、目標は「夢」から「計画」に変わる

- 大きな目標が中間ゴールや日常の行動を自動的に決めていく

みかみさんが掲げた「年商300億円」という目標は、単なる数字ではなく、自分の未来を動かす強力なエンジンだったのです。

目標を1年で現実化したプロセス

「7年後に年商300億円」という壮大な目標を掲げたみかみさんでしたが、その実践は具体的な行動から始まりました。

最初のステップは「1年後に年商3億円」という中間ゴールを設定することでした。

この数字を明確に書き出したことで、毎月の行動や日々のToDoが一気に現実味を帯びたのです。

例えば「今月は新規事業を立ち上げる」「今日のToDoは市場リサーチを行う」といった具体的な行動に落とし込まれていきました。

そしてジャーナリングによって「目的→目標→行動」の流れを日常的に確認することで、軌道修正も素早く行えたのです。

結果として、掲げた「1年後の目標」は実際に現実化し、年商3億円を達成するに至りました。

このプロセスが示しているのは、壮大な目標も「分解と逆算」によって現実に近づけられるという事実です。

また、書き出すことによって臨場感を伴った未来のイメージを強く持てたことも大きな要因でした。

たとえば「仲間とパリのリゾートで朝食を楽しんでいる」という具体的なシーンを文章で描き出したのです。

視覚や感情を伴った未来像は、ただの数値目標以上に強力なモチベーションとなります。

実際、その後の行動や出会いが、まるで描いたシーンに導かれるかのように現実へとつながっていきました。

この過程で重要なのは「完璧でなくても続ける」という姿勢です。

日によっては書き忘れたり、計画通りに進まないこともありました。

しかし、ジャーナリングの力は「積み重ね」にあります。

毎日書くことで潜在意識に刷り込まれ、行動の基準が自然と変わっていくのです。

ここで一度、このプロセスから得られるポイントを整理しましょう。

- 壮大な目標を「1年後」の具体的な数値に分解する

- 目標を「今月」「今日」の行動にまで落とし込む

- 未来のシーンを詳細に描くことでモチベーションが高まる

- 完璧を求めず「積み重ね」で潜在意識に浸透させる

1年で目標を現実化できたのは、単に運や才能ではなく、ジャーナリングによって未来を具体化し続けた結果だったのです。

未来を〝ビジュアライズ〟する力の正体

ジャーナリングの大きな特徴のひとつが、未来を具体的に〝ビジュアライズ〟できる点です。

ただ数値を目標に掲げるだけでなく、実際にその未来の場面を細部まで描くことが求められます。

「仲間とリゾートで朝食を楽しんでいる」「青い空の下で次のビジョンを語っている」このように臨場感のある言葉で描写するのです。

このプロセスは単なる空想ではなく、脳に強烈なイメージを刻み込み、行動の原動力を高めます。

未来を言葉とイメージで先取りすることで、潜在意識は「それが現実であるかのように」行動を導くのです。

みかみさんが描いた未来のシーンは、のちに驚くほど現実と一致していきました。

たとえば「リゾートの朝食」「青いプール」「仲間との語らい」といったイメージが、実際に経験として再現されたのです。

これは偶然ではなく、強くイメージされた未来に合わせて行動が積み重なった結果だといえるでしょう。

心理学でも「自己成就予言」という概念が知られています。

人は「そうなる」と信じた未来に向けて、無意識のうちに行動を調整していくのです。

ビジュアライズされた未来は、単なる夢や希望を超え、「行動を支配する現実」として機能します。

これこそが、ジャーナリングが人生を変える最大のメカニズムのひとつなのです。

ここで一度、この力を整理しておきましょう。

- 未来を言葉とイメージで詳細に描くことで臨場感が生まれる

- 潜在意識は「描かれた未来」を現実のように認識する

- 無意識の行動調整が起こり、未来が現実化していく

未来を具体的にビジュアライズする力は、ジャーナリングを単なる習慣から「現実を変える技術」へと進化させるのです。

未来を細部まで描くと、不思議なほど現実が寄ってきます。イメージはただの想像じゃなく、行動を変える力なんです!

挫折を防ぎ継続するための工夫

ジャーナリングの効果を実感するには、短期的な実践ではなく〝継続〟が不可欠です。

しかし多くの人が数日から数週間でやめてしまうのも事実です。

続けられない最大の理由は「目的と行動がつながっていないから」です。

そこで重要になるのが、目的を「日々のToDo」にまで落とし込む具体的な方法です。

この章では、挫折を防ぎ、習慣として定着させるための工夫を解説します。

ToDoに落とし込む具体的な方法

ジャーナリングを挫折させないための第一歩は、「目的を細分化して今日の行動にまでつなげること」です。

多くの人が「目標は立てたけど、結局何をすればいいかわからない」と悩みます。

そこで使えるのが「7年後→1年後→今月→今日」という逆算のフレームワークです。

例えば「7年後に海外で生活する」という目的を掲げたとしましょう。

この場合、1年後には「英語力をビジネスレベルに引き上げる」という目標を設定できます。

さらに「今月はオンライン英会話を20回受ける」といった具体的な行動計画に落とし込めます。

そして「今日のToDo」としては「30分間英会話のレッスンを受ける」と記録するのです。

こうすることで「夢」が「行動のリスト」に変換され、毎日積み重ねることが可能になります。

さらに、このToDoは必ず「見える場所に書く」ことが効果的です。

ノートや手帳、アプリなど、自分が最もチェックしやすい場所を活用しましょう。

目にするたびに「自分は目的に向かって進んでいる」という実感が強まり、習慣が定着しやすくなります。

また、完璧にできなくても構いません。

重要なのは「毎日必ず1つはToDoを実行する」ことです。

たとえ5分でも、積み重ねた行動は必ず未来を変えていきます。

ここで、この方法のポイントを整理してみましょう。

- 目的を「今日のToDo」にまで分解する

- 行動は必ず見える場所に書き出す

- 完璧を求めず「毎日1つ」必ず実行する

目的と行動をつなげ、ToDoとして積み重ねることが、ジャーナリングを習慣化する最も効果的な方法です。

多くの人がつまずく〝失敗パターン〟

ジャーナリングを始める人の多くが、最初は意欲的に取り組みます。

しかし数週間も経たないうちにやめてしまう人が少なくありません。

その背景には、いくつかの典型的な「失敗パターン」が存在します。

まずひとつ目は、「目的が曖昧すぎる」というものです。

「人生を良くしたい」「もっと成功したい」と書いても、それだけでは行動につながりません。

抽象的な言葉のままでは、毎日のToDoに落とし込めないからです。

目的は必ず「数値」や「期限」を伴う言葉に変換しなければ、実現可能性が低くなります。

二つ目は、「途中のステップを飛ばしてしまう」ことです。

「7年後の理想像」から、いきなり「今日の行動」に飛ぼうとする人が多いのです。

この場合、1年後や今月の目標が欠けてしまい、行動の一貫性が失われます。

飛び級は一見効率的に見えますが、現実的には挫折の原因になります。

三つ目は、「完璧主義に陥る」ことです。

「毎日絶対に完璧に書かなければ意味がない」と思い込み、少しできなかっただけでやめてしまう人が多いのです。

しかし大切なのは「積み重ねること」であり、多少抜けても続けることに意味があります。

四つ目は、「他人の目標をそのまま書いてしまう」ことです。

周囲の流行や有名人の目標を真似するだけでは、自分の内側から湧き上がる動機にはなりません。

ジャーナリングは「自分の言葉」で書いたときにこそ、行動のエネルギーを生むのです。

ここで、多くの人が陥りやすい失敗パターンを整理してみましょう。

- 目的が抽象的すぎて行動に落とし込めない

- 7年後→1年後→今月の流れを飛ばしてしまう

- 完璧主義に陥り、継続できなくなる

- 他人の目標をそのまま書いてしまい、自分の動機にならない

これらを避けるだけでも、ジャーナリングの継続率は大きく高まり、成果につながりやすくなるのです。

習慣化させるための実践的コツ

ジャーナリングを継続できるかどうかは、習慣化できるかにかかっています。

多くの人が三日坊主で終わってしまうのは、習慣化の仕組みを理解していないからです。

習慣にするためには「負荷を小さく始めること」と「環境を整えること」が欠かせません。

まず意識すべきは「毎日たった3分から始める」ことです。

最初から長時間やろうとすると、続ける前に疲れてしまいます。

「今日のToDoを一つだけ書く」といった小さな一歩で十分です。

次に重要なのが「トリガー」を設定することです。

例えば「朝のコーヒーを飲んだらノートを開く」「寝る前に一行だけ書く」といった習慣のフックを作ります。

こうすることで、意識しなくても自然とジャーナリングに取り組めるようになります。

さらに、習慣化を助ける環境作りも欠かせません。

お気に入りのノートやペンを用意したり、スマホのリマインダーで通知を設定するのも効果的です。

「やりやすい環境」を整えることが、三日坊主を防ぐ最大のポイントです。

また、習慣化を強化するには「記録を振り返る」ことも有効です。

数週間分を見返すと「これだけ続けられた」という自己効力感が得られ、モチベーションが持続します。

ここで、習慣化のコツを整理してみましょう。

- 小さく始める(1日3分・1行からでもOK)

- トリガーを設定して自動化する

- お気に入りのノートや通知で環境を整える

- 続けた記録を振り返り、達成感を得る

習慣化は「才能」ではなく「仕組み」で作るものです。だからこそ、誰でも続けられるのです。

最初は小さく、でも毎日やる。これだけで気づけば未来が変わってます。継続のコツは「無理しない仕組み化」です!

「小さく始めて無理なく継続する」の考え方は、副業や発信を習慣化させるマインド構築にも非常に有効です。

【完全ロードマップ】副業初心者が〝月10万円〟を突破するための3ステップとは?

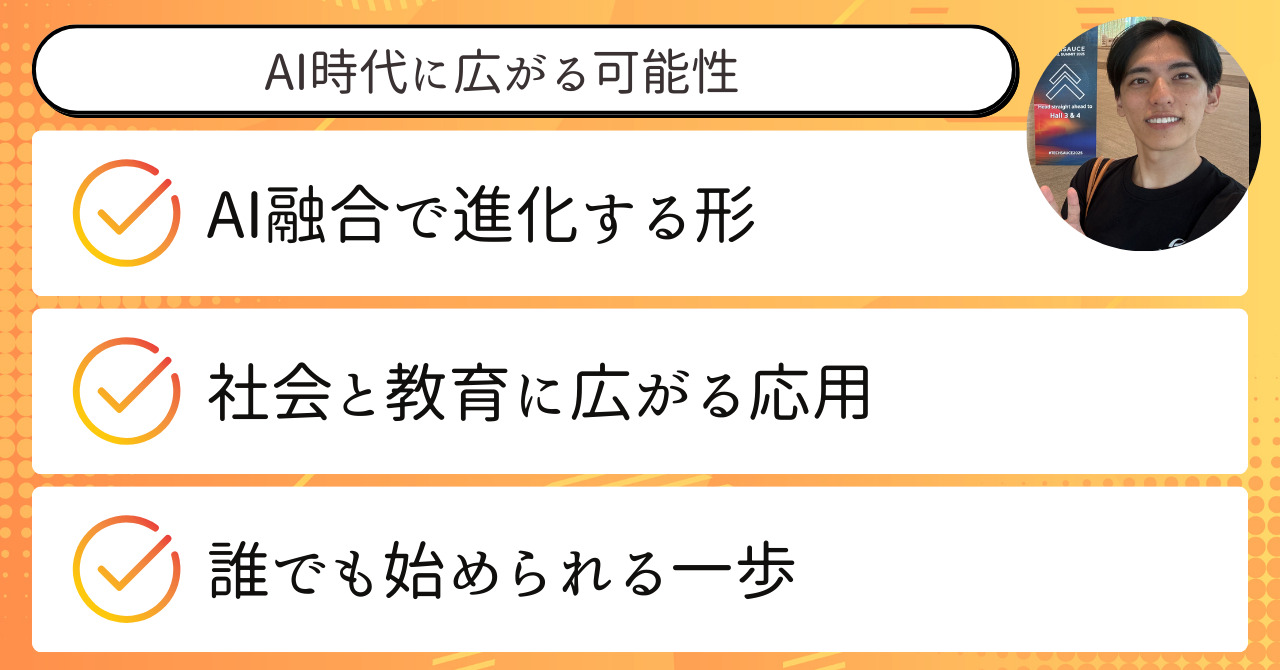

ジャーナリングが描く未来の可能性

これまでジャーナリングは「個人の習慣」として語られることが多くありました。

しかし近年では、AIやデジタル技術の進化によって、その形はさらに拡張しつつあります。

ジャーナリングは単なる「自己管理の手法」から「未来を設計するテクノロジー」へと進化しようとしているのです。

この章では、AIとの融合や社会的な広がりを見据えた新しい可能性について掘り下げていきます。

AI×ジャーナリングの新しい形

AIの進化は、ジャーナリングの在り方に大きな変化をもたらしつつあります。

これまで「目的を言葉にしてToDoに落とす」というプロセスは、人が自力で考え、書き出す必要がありました。

しかしAIが加わることで、その作業が「自動化」されつつあるのです。

具体的には、ユーザーが書いた目的をAIが解析し、「1年後」「今月」「今日」の行動計画へと翻訳してくれる仕組みが生まれています。

さらに、AIは過去の行動履歴や成果データを学習し、その人に最適なタスク配分を提案することも可能です。

つまり、未来のジャーナリングは「自分で考えて書く」から「AIと共に設計する」へと進化していくのです。

この進化により、これまで目的を言葉にするのが苦手だった人や、計画を立てるのが難しかった人でも成果を出せるようになります。

たとえば「7年後に起業する」と書けば、AIが業界分析や必要なスキル習得のステップを自動で提示してくれる、といった未来です。

また、AIは感情分析やライフログとの連携も可能にします。

「今日は疲れているから軽めのToDoにしよう」といった調整まで自動化される時代が近づいているのです。

これは「ジャーナリングを続けられない」という最大の課題を克服する鍵になるでしょう。

ここでAI×ジャーナリングの可能性を整理してみます。

- AIが目的を解析し、ToDoに自動変換してくれる

- 過去のデータをもとに最適な行動計画を提案する

- 感情や体調に応じた柔軟なタスク調整が可能になる

AIとの融合によって、ジャーナリングは誰もが使える「未来設計システム」へと進化していくのです。

社会やビジネスに広がる影響とは

ジャーナリングはこれまで「個人の自己成長のためのツール」として語られることが多くありました。

しかし、今後は社会やビジネスの分野にもその影響が拡大していくと考えられます。

その理由は、ジャーナリングが「目標を言葉に変換し、行動に落とし込む」という普遍的な仕組みを持っているからです。

企業においては、ビジョンやミッションを掲げても、それが日々の業務レベルにまで落とし込まれないケースが少なくありません。

このギャップが、戦略倒れや実行力不足の原因となります。

そこでジャーナリングのフレームを応用すれば、組織のビジョンを「7年後」「1年後」「今月」「今日」のタスクにまで翻訳することが可能になります。

つまり、ジャーナリングは個人だけでなく「組織の成果を最大化する方法論」として活用できるのです。

さらに、AIとの連携によって組織全体のタスク管理や生産性向上も加速します。

社員一人ひとりが自分の目標と日々の行動を結びつけられるようになれば、全体の方向性も揃いやすくなります。

これは従来のトップダウン型の経営では難しかった「一体感」を生み出すことにつながります。

また、教育分野においてもジャーナリングの影響は広がるでしょう。

学生が「将来の夢」を漠然と語るのではなく、逆算して「今月」「今日」の学習行動に落とし込めるようになるからです。

この習慣を持つことで、学びのモチベーションや成果が大きく変わります。

ここで、社会やビジネスに広がる可能性を整理しましょう。

- 組織のビジョンを「日々のタスク」にまで落とし込める

- 社員一人ひとりの行動と企業全体の目標をつなげられる

- 教育現場でも「夢」を「学習行動」に変える仕組みとして活用可能

社会全体においても、ジャーナリングは「目的と行動をつなげる文化」として定着していく可能性があるのです。

誰でも取り組める第一歩の踏み出し方

ジャーナリングの可能性や効果を理解しても、「続けられるか不安」「どう始めたらいいのかわからない」と感じる人は少なくありません。

しかし大切なのは、最初から完璧を目指さないことです。

ジャーナリングは「小さく始める」ことで誰でも無理なく習慣化できます。

最もシンプルな方法は、1日1行だけ「今日やること」を書くことです。

「英語を30分勉強する」「運動を10分する」といった小さな行動で構いません。

大切なのは「目的と行動をつなげる感覚」を体験することです。

次のステップとしては、7年後・1年後・今月の目標を書き出してみましょう。

すべてを完璧に書けなくても、少しずつ形にしていくうちに方向性が明確になります。

また、習慣化のためには「書くタイミングを決める」ことも効果的です。

朝起きてすぐ、または寝る前など、毎日同じタイミングで取り組むと続けやすくなります。

さらに、書いた内容を1週間ごとに振り返ると「自分の成長」が目に見えて確認できます。

振り返りを通じて、「あのとき書いたことが現実になった」という体験を積み重ねると、自己効力感が一気に高まります。

ここで、ジャーナリングを始める第一歩を整理してみましょう。

- まずは1日1行「今日やること」を書く

- 7年後・1年後・今月の目標を少しずつ言葉にしてみる

- 書くタイミングを固定して習慣化する

- 1週間ごとに振り返り、成長を確認する

ジャーナリングは誰でも始められるシンプルな習慣です。小さな一歩から、あなたの未来は大きく変わっていきます。

最初の一行が未来を変えるんです。大きな目標はあとでいい、小さく始めて続けることが何より大事です!

まとめ:ジャーナリングがもたらす人生の変革

ジャーナリングは単なる日記ではなく、未来を形づくるための強力なツールです。

感情を整理するだけでなく、目的を言葉に変え、ToDoへと落とし込むことで現実を動かす力を持ちます。

「7年後の理想像」から「今日の行動」までをつなげるプロセスこそが、人生を変える鍵です。

みかみ流ジャーナリングは、このシンプルでありながら強力な仕組みを日常に取り入れる方法を示しています。

さらに、AIや社会への応用によって、ジャーナリングは今後ますます進化していくでしょう。

未来を描き、行動を積み重ねれば、誰でも理想の人生を設計できるのです。

今日からでも、一行書くことから始めてみてください。

その小さな一歩が、やがて大きな変革につながるはずです。

あなたの常識が壊れる!思考を再構築する〝人生のOS〟

みかみさんのBrain「【パラダイムシフト】あなたの人生を変える9つの視点」では、資本主義の限界を超えて〝幸福に生きるための思考のアップデート〟を提供します。

- なぜ〝これだけ豊かな時代に〟鬱が増えているのか?

- 幸福とは何か? 思い込みを再定義するパラダイム転換

- AI時代に不可欠な「言葉の仕組み」とプロンプト思考の習得

- 人間の仕組みを理解することで、幸福と生産性を両立させる

- もう「努力=結果」の時代じゃない。学びの仕組みを見直せ

- 思考力の正体とは?アイデアが無限に出る脳の使い方を伝授

- すべては課題解決の構造を知ることから始まる

- 「資本主義のルール」を知らずにビジネスは絶対にうまくいかない

- 与える力(GIVE)が幸福も収入も人間関係も変える

- 誰でも再現可能!人生の再定義テンプレートを公開

- 2021年に実践した人生を変えた1日の裏側を初公開

みかみさんのXでは、現代の思考のズレを可視化し、人生のOSを書き換えるヒントが日々発信されています。

フォローしていない方は、ぜひこの機会にチェックしてください。

みかみさんのXはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。