Brainメディア運営部です!

今回はヒナキラさんへのインタビュー内容をもとに記事を執筆しました。

簡単に紹介をさせていただきます。

〝ブログを書くのに時間がかかりすぎる〟

〝ネタが思いつかない〟

〝外注コストが重すぎる〟

そんな悩みを抱えている方にこそ、今注目していただきたいのがGPTsです。

GPTsを活用すれば、毎回ゼロから指示を出す必要がなくなり、記事執筆が劇的に効率化されます。

なぜならGPTsは、あらかじめプロンプトや指示を組み込むことで、自分専用のAIライターを作れる仕組みだからです。

従来のChatGPTは汎用性が高い一方で、その都度プロンプトを考え、コピペして指示を繰り返す必要がありました。

しかし、GPTsなら「ランキング記事に特化したAI」「比較記事を作るAI」といった形で、用途ごとに設定しておけます。

これにより、毎回の指示作業を省略でき、安定したクオリティの記事をスピーディーに生み出せるのです。

実際に活用しているユーザーからは、「〝はい〟と入力するだけで記事が完成した」「競合分析や商品リサーチまで自動でできた」といった声も多く聞かれます。

つまりGPTsは、単なる効率化ツールではなく、差別化を実現する強力なパートナーなのです。

この記事では、ChatGPTとの違いから、実際に作られた事例、初心者が自作するステップまでを丁寧に解説していきます。

もし「ブログで成果を出したいけど、時間やリソースが足りない」と感じているなら、この記事は必ず役立つはずです。

最後まで読むことで、あなたは「自分専用のAIライター」を作る具体的な方法を理解できるでしょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

〝毎回ゼロから書く〟苦しみから解放されたいあなたへ

ブログ記事を書くたびに、ゼロから構成を考え、文章を積み上げるのは大きな負担です。

特に副業や限られた時間の中で発信を続ける人にとっては、毎回の作業が重荷になりがちです。

「もっと楽に記事を書けたら…」そう思ったことは一度や二度ではないでしょう。

その負担を和らげる存在として、今注目されているのがGPTsです。

従来のChatGPTでは、毎回プロンプトを入力し直す必要がありました。

たとえば「ランキング形式で記事を書いて」「レビューを比較して」という要望を出すたびに、指示を考え直す必要があるのです。

この繰り返しは、想像以上にエネルギーを消耗します。

しかしGPTsなら、あらかじめプロンプトや条件を組み込んでおけるため、次回からは一言の入力だけで同じスタイルの記事を呼び出せます。

つまりGPTsは、「記事を書く」ためのハードルを劇的に下げる道具なのです。

ここからは、記事執筆の負担を軽減するAIの可能性について掘り下げていきましょう。

記事執筆の負担を軽減するAIの可能性

記事を書くときに一番のハードルとなるのは、白紙の状態から言葉を紡ぎ出す作業です。

多くのブロガーが「何を書けばいいのか」「どういう順番で書けば読みやすいのか」と迷い、手が止まってしまいます。

AIはその苦しみを和らげる大きな助けになります。

たとえばGPTsに「ランキング形式で記事を作成してほしい」と伝えれば、即座に見出しや構成案を提示してくれます。

この時点で、ゼロから悩む必要はなくなり、記事執筆のスタートラインに立ちやすくなります。

時間短縮はもちろん、精神的な負担を大幅に減らせるのが大きな利点です。

さらにAIは、文章の型や表現方法をあらかじめ登録しておけるため、出力が安定しやすいという特徴もあります。

毎回ばらつきのある原稿と格闘するのではなく、安定した品質で記事が生成される安心感は、ブロガーにとって大きな支えとなります。

特に副業や初心者の場合、文章に自信がなくてもAIがベースを整えてくれることで「まずは書き始める」ことができます。

そのうえで、自分の意見や体験を肉付けすれば、独自性を保ちながら効率的に記事を完成させられるのです。

AIは「書くことを代行する」存在ではなく、「書く苦しみを減らす相棒」と考えるとイメージしやすいでしょう。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- ゼロからの執筆は精神的負担が大きい

- GPTsなら構成や見出しを自動生成してくれる

- 時間と労力を削減し、書き始めやすくなる

- 安定した出力が初心者や副業ブロガーを支える

記事執筆における「最初の一歩」を軽くすることこそ、AIの最大の強みといえるでしょう。

GPTsがもたらす未来像

GPTsの登場は、記事執筆の現場に大きな変革をもたらしました。

これまで「時間をかけて考え、下書きを作り、推敲する」という一連の流れは、膨大な手間と労力を必要としてきました。

しかしGPTsを活用すれば、その多くのステップを自動化・効率化できます。

たとえば、ランキング記事や比較記事、レビュー記事など、特定の型に沿った記事を瞬時に生成できるようになります。

この仕組みを活かせば、初心者でも「記事の骨組み」を短時間で得ることができ、挫折のリスクを大幅に減らせるのです。

さらに、GPTsは単なる効率化ツールにとどまりません。

プロンプト設計次第で、SEOライティングや競合分析、検索意図の把握といった高度な作業まで支援してくれます。

つまりGPTsは、単に文章を生み出すのではなく、戦略的な発信のパートナーとしての役割を担えるのです。

これは、初心者が最初から上級者に近い視点を取り入れられるということを意味します。

自力では気づきにくい検索意図やキーワードの構造を、AIが導き出してくれるからです。

また、情報収集や商品リサーチもAIが代行できるため、本来クリエイターが集中すべき「発信の本質」に力を注げるようになります。

たとえば、レビュー記事を作成する場合でも、商品情報を一から調べるのではなく、AIに調査を任せて骨格を作り、自分の体験や感想を加えるだけで済みます。

結果として、作業量は劇的に減りながらも、記事の独自性や深みを保つことができるのです。

ここまでの流れを整理すると、GPTsがもたらす未来像は明確です。

- 記事作成の時間を大幅に削減し、継続のハードルを下げる

- 初心者でもプロに近い構成・視点を取り入れられる

- リサーチや分析まで支援し、発信の質を底上げする

- AIに任せる部分と人間の感性を融合させ、独自性を強化できる

GPTsは「効率化」だけでなく「可能性の拡張」を実現するツールであり、記事執筆の未来を切り開く存在なのです。

GPTsは効率を上げる道具で終わりません。

〝戦略の型〟と〝あなたの体験〟を重ねるほど、成果は加速します!

GPTsとは何か?そして、なぜ〝今〟活用すべきなのか

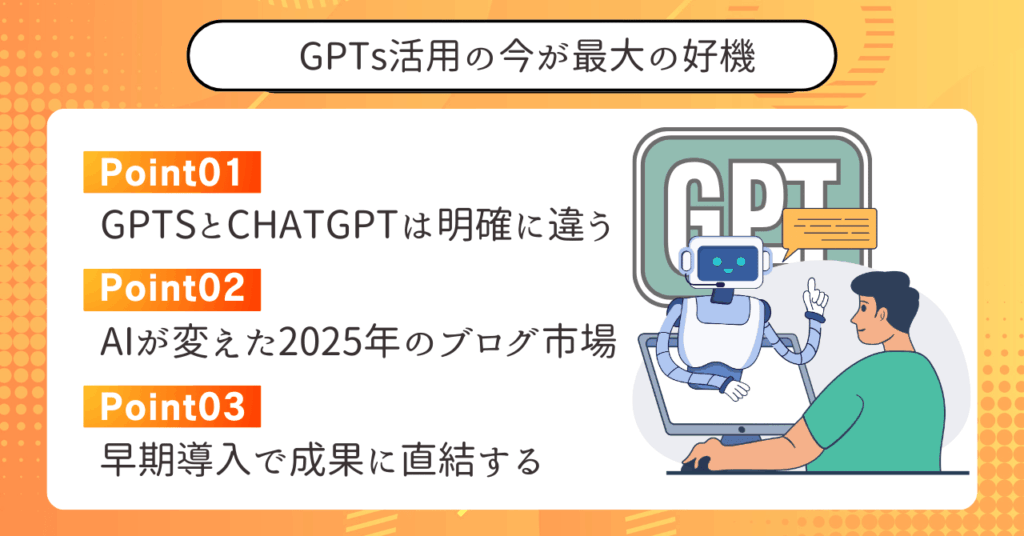

近年のAI活用の中でも、特に注目を集めているのがGPTsです。

ChatGPTが〝汎用性の高い会話型AI〟であるのに対し、GPTsは特定の目的に合わせてカスタマイズできるAIとして登場しました。

つまり「自分専用のAI」を持てる時代になったのです。

まずはGPTsとChatGPTの違いを整理し、なぜ2025年の今こそ導入すべきなのかを掘り下げていきます。

さらに、ブログや情報発信の現場でどのように活用できるのか、その実践的なヒントを提供していきます。

ChatGPTとの違いと「マイGPT」でできること

まず理解しておきたいのは、ChatGPTとGPTsの本質的な違いです。

ChatGPTは万能型AI

ChatGPTはどんなジャンルの質問にも答えられる万能型AIです。

一方で万能であるがゆえに、毎回こちらが〝どういう文章で〟〝どんな言い回しで〟と細かい指示を繰り返す必要があります。

たとえば記事を作成したい場合でも、冒頭文から見出し構成、本文のトーンまで、毎回指示を入力し直さなければなりません。

GPTsは特化型AI

これに対してGPTsは、あらかじめプロンプトや設定を組み込んでおけるのが大きな特徴です。

一度作り込んでおけば、「ランキング記事を作成」「比較記事に特化」といった専門性の高いAIを瞬時に呼び出すことができます。

結果として、作業のたびに同じ指示を入力する必要がなくなり、大幅な時短につながります。

さらに「マイGPT」という仕組みを利用すれば、自分の用途に合わせたGPTを何体も作成できます。

例えば、ブログ記事用のGPT、SNS投稿用のGPT、リサーチ特化のGPTなどを目的ごとに分けて運用できるのです。

こうした仕組みによって、初心者でもプロに近いアウトプットを短時間で実現できるようになります。

ここまでの違いを整理すると、次のようになります。

- ChatGPT=汎用型。毎回指示を入力し直す必要がある

- GPTs=特化型。あらかじめ設定を保存でき、作業を効率化できる

- マイGPTを複数作れば、用途ごとに最適化されたAIを使い分けられる

GPTsは、単なる時間短縮の道具ではなく、「自分の分身」として働くAIだと捉えるとイメージしやすいでしょう。

2025年のAI×ブログ市場で起きている変化

2025年現在、ブログ市場にはAI活用の波が確実に押し寄せています。

数年前までは記事の企画から構成、執筆、リサーチに至るまで、人間が一つひとつ手作業で行うのが当たり前でした。

しかし今では、GPTsを中心としたカスタムAIが記事制作の多くの工程を担うようになっています。

特に大きな変化は、ブログ初心者でも一定レベルの記事を量産できる環境が整ったことです。

これまで知識や経験が必要だったSEO記事の構成やキーワード分析も、AIによって簡単に実行できるようになりました。

その結果、市場参入のハードルが大幅に下がり、多くの個人ブロガーや副業ライターが活躍できる状況が生まれています。

また、記事の種類も変化しています。

ランキング記事や比較記事、レビュー記事といった収益性の高いコンテンツは、AIによって効率的に生成されるようになりました。

さらに、従来なら時間のかかる競合分析や検索意図の深掘りも、GPTsに任せれば数分で実行できます。

つまり、これまでプロや上級者しかできなかった領域に、初心者も踏み込めるようになったのです。

一方で、この変化は競争の激化も意味しています。

誰もがAIを使える環境では、単なる効率化では差別化できず、「どう使うか」「何を強みにするか」が重要になってきます。

2025年のAI×ブログ市場は、効率化と差別化の両立が求められる新しいフェーズに突入したと言えるでしょう。

この話の内容を、少し整理しておきます。

- 初心者でも高品質な記事を短時間で量産できる時代になった

- ランキング・比較・レビュー記事の自動化が進んでいる

- 競合分析や検索意図の深掘りもAIが担うようになった

- 効率化だけでなく差別化戦略が市場で生き残る鍵となる

要するに、効率化と差別化を同時に設計できる人が、次の一年で抜け出すということです。

今こそ導入すべきタイミングである理由

いまGPTsを導入すべき最大の理由は、効率化と差別化が同時に求められている市場環境にあります。

記事執筆の現場では、すでに多くのライターや企業がAIを活用し始めています。

もし導入を先延ばしにすれば、競合との差は広がる一方です。

また、GPTsは〝一度設定すれば繰り返し使える〟という特性を持っています。

ランキング記事や比較記事といった定型的な記事制作はもちろん、競合分析やリライト作業も自動化できるため、時間の使い方そのものを変えることができます。

特に、初心者や副業ブロガーにとっては大きなチャンスです。

ゼロから記事を書こうとすると構成や文量に悩みがちですが、GPTsを活用すれば〝完成形に近い記事の雛形〟がすぐに手に入ります。

そこから自分の体験や視点を加えることで、短期間でも読者に届く記事を公開できるのです。

さらに、今のタイミングで触れておくことで、AIの特性や限界も早い段階で理解できます。

導入が遅れると、AIの操作や最適化ノウハウを学ぶ時間が失われ、気づいたときには市場の競争に追いつけなくなります。

〝すでに使いこなしている人〟と〝まだ触れていない人〟の差は、半年後や1年後には大きな成果の違いとして現れるでしょう。

つまり、今こそ導入すべき理由は明確です。

〝早く始めた人ほど、市場で優位に立てる〟からです。

一度、ここまでの重要なポイントをまとめてみましょう。

- GPTs導入を遅らせると競合との差が広がってしまう

- 一度設定すれば繰り返し使えるため大幅な時短が可能

- 初心者でも完成度の高い記事を短期間で作成できる

- 今触れておくことでAI活用の習熟度が成果の差に直結する

結論として、〝早期導入〟が効率化と差別化の両輪を動かす起点であり、今動くかどうかが次の半年を左右します。

AI活用は〝早い者勝ち〟の部分があります。

今こそ一歩踏み出せば、その経験が半年後に大きな差を生みますよ!

未経験でもAIを活用すれば、ジャンル選定から構成・SEO戦略まで一貫して設計でき、副業ブログで10万円の収益化も可能、限られた時間でも成果を出せる全手順を丁寧に解説します。

【事例紹介】実際にGPTsで作った〝ブログ用AI〟

ブログ執筆に特化したGPTsは、ただの文章生成ツールではありません。

それぞれの記事ジャンルに合わせて最適化することで、圧倒的な効率化と品質向上を実現します。

ここからは、実際に作成されたブログ用GPTsの事例を紹介しながら、その具体的な効果と活用の幅を見ていきましょう。

ランキング・比較・レビュー記事への応用

まず代表的なのが〝ランキング記事専用GPTs〟です。

通常のChatGPTでランキング記事を作ろうとすると、3位や5位までしか出力されなかったり、表組みが生成されなかったりと不便が生じます。

しかし、ランキングGPTsなら「1位から10位まで必ずリスト化」、「表形式で特徴を整理」といった出力が標準装備されています。

あらかじめ構成を埋め込んでおけるので、毎回の指示が不要になり時短につながります。

これにより、初心者でもプロ顔負けのランキング記事を一瞬で作れるようになります。

次に〝比較記事専用GPTs〟です。

比較記事は、ユーザーが購入直前に読むことが多く収益性の高い記事形式ですが、見出しや表作成に手間がかかります。

専用GPTsでは、「比較表をまず作成」、「その後に各項目をh3見出しで深掘り」という流れを固定化。

これにより、毎回の出力が安定し、見やすく信頼感のある記事を量産できます。

レビュー記事に特化したGPTsも同様です。

商品特徴の深掘りやメリット・デメリットの整理、購入者目線での体験談風テキストなどを自動で展開します。

特にガジェット系や日用品レビューでは、膨大な商品情報を調べる手間を省き、AIにまとめてもらった情報を元に肉付けするだけで記事が完成します。

さらに、これらの記事形式に応じた〝テンプレート化された構成〟を活用することで、書き手のストレスを大幅に軽減。

構成に迷う時間が減り、ネタを素早く記事化できる点も大きな利点です。

ランキング、比較、レビューの3種類のGPTsを活用すれば、収益性の高い記事ジャンルを安定的に量産できます。

まさに、ブロガーにとって心強い味方と言えるでしょう。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- ランキング記事GPTsは「1〜10位」と表組みを自動化し、指示の手間を削減

- 比較記事GPTsは表+詳細解説を安定して生成し、収益性の高い記事を量産可能

- レビュー記事GPTsは商品情報を自動整理し、短時間で高品質レビューを作成

- 専用GPTsにより記事構成が固定化され、出力が安定する

これらの応用事例は、単なる効率化を超えて「収益性の最大化」を狙える仕組みであることを示しています。

競合分析や商品リサーチで差をつける方法

ブログ運営において、ただ記事を書くだけでは上位表示や収益化につながりにくいのが現実です。

そこで重要になるのが、競合分析と商品リサーチです。

競合の強みと弱みを把握することで、自分の記事に足りない要素を補い、読者により価値ある情報を提供できるようになります。

例えば、検索上位の記事を分析すると「比較表はあるが具体的なレビューが少ない」といった傾向が見えてきます。

その場合、自分の記事ではレビュー体験を厚くするだけで差別化につながります。

また、上位記事の見出し構成やキーワードの配置を確認することで、検索意図をより的確に満たす記事を作るヒントが得られます。

これはAIが自動で解析するのに向いている領域であり、GPTsを活用すれば効率的に行えます。

商品リサーチにおいても同様です。

従来は複数のサイトを横断して情報を収集する必要がありましたが、GPTsに指示すれば多角的な情報を一度にまとめられるため、大幅に時間を短縮できます。

たとえば「最新のノートパソコンで人気モデルのスペックを比較したい」という場合、AIに依頼することで、価格・性能・レビュー評価を一覧化してもらうことが可能です。

その結果をもとに、自分なりの切り口で記事を書けば、独自性の高いコンテンツが完成します。

単なる商品の羅列ではなく、読者が意思決定に役立つ情報を提供できるわけです。

また、リサーチ内容を記事に活かすだけでなく、次にどんな記事を書けば収益につながるかの戦略設計にも応用できます。

競合がカバーしていないニッチなキーワードを見つけることは、新たな集客チャンスになります。

こうした競合分析や商品リサーチを習慣化することで、記事の質は格段に上がります。

さらに、それをAIに一部任せることで、作業効率も飛躍的に向上します。

ここまでの内容を、シンプルに整理すると次のようになります。

- 競合分析で強みと弱みを把握し、差別化につなげる

- 上位記事の構成やキーワード配置を参考に最適化する

- 商品リサーチをAIに任せることで多角的な情報を一度に収集できる

- リサーチ結果をもとに戦略設計し、収益性の高い記事を狙う

競合と商品リサーチを意識的に行えば、単なる記事量産から脱却し、質と成果の両立を実現できるようになります。

リライト・カスタマージャーニー・サイト設計への展開

GPTsの活用は記事作成だけにとどまりません。

既存記事のリライトや、読者行動に基づく記事設計、さらにはサイト全体の構成づくりにも展開できます。

まずリライトですが、検索順位が伸び悩んでいる記事の改善に効果的です。

例えばSearch Consoleのデータをもとに、クリックされていないキーワードを抽出し、GPTsに改善案を提案させる。

これにより、短時間で具体的な修正ポイントが得られます。

次にカスタマージャーニーへの応用です。

ユーザーが「商品を知る → 比較する → 購入する」という流れを意識し、記事をどの段階で提供するかを整理します。

GPTsに依頼すれば、検索意図ごとに「認知」「比較」「購入検討」といった分類を自動で行い、記事群の不足や過剰を見える化できます。

さらにサイト設計の段階でもGPTsは役立ちます。

「トップページ → カテゴリーページ → 個別記事」という構造をAIに提案させ、導線設計を自動化。

特に初心者にとっては、最初から体系的な設計を提示してもらえるのは大きなメリットです。

また、競合サイトのカテゴリ構成を参考にする場合も、GPTsなら強みと弱みを比較した提案を出してくれます。

これにより「収益につながる記事を優先配置する」といった戦略も立てやすくなります。

このように、リライト・カスタマージャーニー・サイト設計は一見別の工程に見えますが、すべてが記事成果を高める一連の流れです。

GPTsを取り入れることで、作業の抜け漏れを防ぎながら、効率的に精度を上げていけます。

ここまでの要点を整理します。

- リライトではAIが具体的な改善点を提示し、短時間で修正可能

- カスタマージャーニーを意識した記事分類で不足と過剰を可視化

- サイト設計をAIに提案させ、体系的で収益性の高い構造を構築

- 一連の工程をつなげることで記事成果を最大化できる

「書く」から「設計する」までをAIに支援させることが、今後のブログ運営の勝ち筋となります。

特化型GPTsが出力の安定性を高める理由

汎用的なChatGPTで記事を書こうとすると、出力が毎回変わってしまう不安定さに悩まされることがあります。

同じ指示をしても、見出し数が足りなかったり、表が生成されなかったりと、期待通りの結果にならないことも少なくありません。

そこで力を発揮するのが特化型GPTsです。

ランキング記事なら「1〜10位まで必ず出す」、比較記事なら「表を先に生成し、その後に各項目を解説する」といったルールを最初から組み込んでおけるのが特徴です。

構成が固定されていることで、毎回同じ安定した出力が得られるため、修正の手間が大幅に減ります。

さらに、禁止事項や必須要素をプロンプトに繰り返し記載することで、重要な要素が抜け落ちない仕組みを作れます。

これは人間のライターにマニュアルを渡すのと同じ発想で、AIにとっても明確な指示があるほど安定性が高まります。

また、出力の安定性が高まると編集作業の負担が減るだけでなく、記事量産のスピードアップにも直結します。

特に副業で限られた時間しか取れないブロガーにとっては、大きな武器となるでしょう。

加えて、特化型GPTsは初心者にとっても安心材料になります。

記事の構成を自分で考える必要がないため、「どこから手をつけていいかわからない」という状態を防ぎます。

その結果、執筆へのハードルを下げ、継続的な発信を可能にするのです。

ここまでのポイントを整理します。

- 汎用的な出力では不安定になりがちだが、特化型なら構成が固定される

- 禁止事項や必須要素を明示することで重要項目の抜け漏れを防げる

- 出力の安定化は編集負担を減らし、記事量産の速度を上げる

- 初心者でも迷わず記事を書ける環境が整う

特化型GPTsは「安定性」という安心感を提供し、成果の積み上げを支える仕組みだと言えます。

特化型GPTsは「安定した成果を積み上げる」ための強力な味方です。

特に副業や初心者の方は、まずは一つの分野に特化させて試してみるのがオススメですよ。

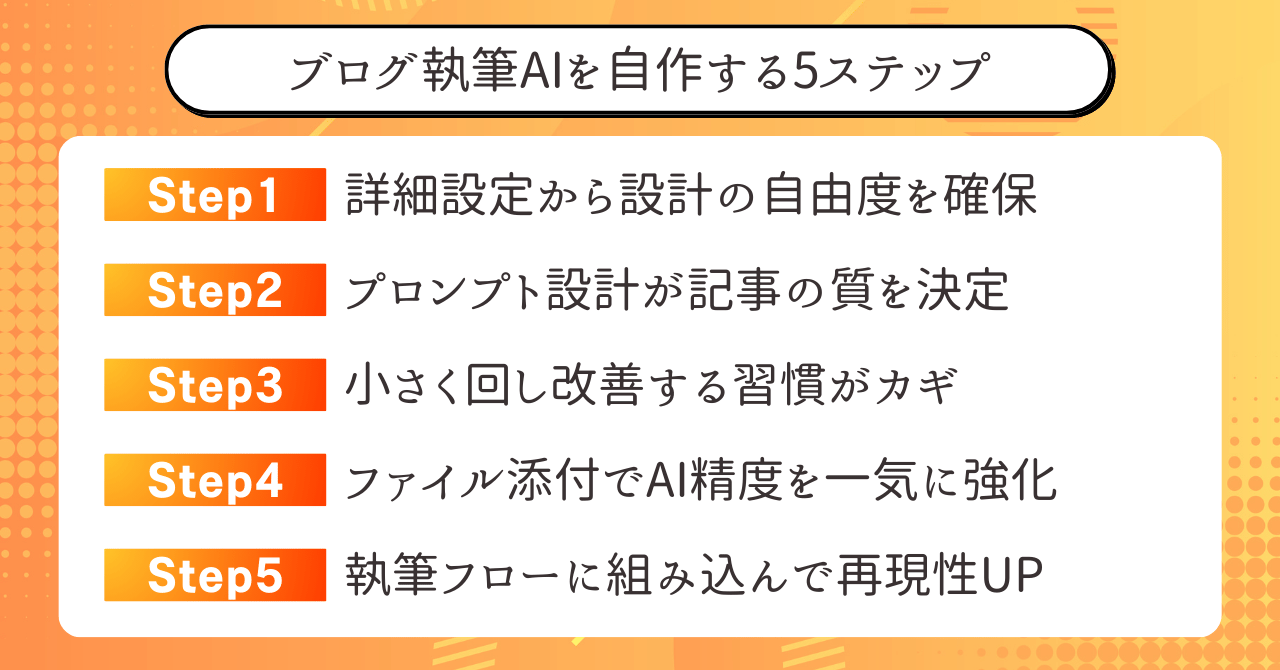

マイGPTの作り方:ブログ執筆AIを自作する5ステップ

それでは「ブログ執筆AI」を自作する方法を解説します。

具体的には、STEP1〜STEP5で進めます。

- STEP1:アクセスとベース選択

- STEP2:プロンプト設計

- STEP3:試行錯誤

- STEP4:ファイル添付

- STEP5:執筆フローへの組み込み

最短ルートは「小さく作る→すぐ回す→都度学ぶ」を反復することです。

この章では、そのための具体手順を順に解説します。

STEP1:GPTsにアクセスし、ベースを選択する

最初から〝詳細設定〟で作り始めることが一番のポイントです。

理由は、簡易作成だと出力の粒度や制御が甘く、ブログ用に必要な〝見出し構成・表・禁止事項〟の固定が難しいからです。

具体的には、ChatGPTのMy GPTsへアクセスし、新規作成から詳細設定を選択。

目的(例:〝ランキング記事を量産〟)を明記し、役割・口調・出力形式を先に枠取りします。

また、最初の土台はAIに〝プロンプト案〟を作らせてOKです。完成度70%で十分。

後工程で磨く前提で、まず登録して動かすことが重要です。

要するに、入口で自由度を確保する設計が、のちの安定化と時短につながります。

あらためて、ポイントを簡単にまとめておきます。

- 簡易作成より詳細設定:粒度と制御が高く再現性が出る

- 目的を先に明記:役割・口調・出力形式を枠取りする

- AIに下書きプロンプトを作らせる:70%で登録し回しながら修正

- 入口設計が後工程の時短と安定化を左右する

この4点を最初に固定できれば、その後の設計・改善は一気に楽になります。

STEP2:プロンプト設計と改善プロセス

ブログ用のGPTsを作成するうえで、最も重要なのがプロンプト設計です。

プロンプトの完成度が記事生成の質を大きく左右します。

だからこそ、最初に「どういう記事を作りたいのか」というゴールを明確に設定し、そのゴールに沿った指示文を練り込む必要があります。

プロンプトが曖昧だと、AIは無難で浅い出力を返すだけだからです。

たとえば「ランキング記事を書いて」とだけ伝えても、見出しが3つ程度しか生成されないこともあります。

一方で「ランキングを1位から10位まで作り、その後に選び方の見出しを追加し、最後に比較表を作る」と具体的に指示すれば、狙った形に近い記事が安定して出力されます。

具体的な進め方としては、まず70点程度のプロンプトを作り、実際に動かしてみることです。

最初から完璧を求める必要はありません。

プロンプトはあくまで叩き台であり、出力を見ながら「ここを直せばもっと良くなる」と改善していく過程が重要です。

改善のプロセスでは、AI自身に「このプロンプトをより効果的にするには?」と尋ねるのも有効です。

AIは思わぬ観点から修正案を出してくれることがあります。

さらに、他のAIモデルに同じ相談を投げると、別のアプローチが返ってくることもあります。

重要なのは「試行錯誤の前提で設計する」という姿勢です。

最初のプロンプトに固執せず、改善を繰り返すほど、記事生成の安定度と精度が高まっていきます。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- プロンプト設計が記事生成の質を左右する

- 最初は70点で十分、改善前提で動かすことが重要

- 試行錯誤を通じてプロンプトの精度を高めていく

つまり、GPTs活用の成否は「最初の設計力」と「改善を続ける姿勢」にかかっていると言えるでしょう。

STEP3:試行錯誤で精度を高める運用の流れ

マイGPTは一度作って終わりではなく、使いながら改善していくことで精度が高まります。

理由は、AIの出力はプロンプトの工夫次第で大きく変わるからです。

どんなに完成度の高い設計をしたつもりでも、実際に動かしてみると「表が正しく生成されない」「見出しの粒度が想定と違う」といったズレが必ず出てきます。

具体的な運用方法としては、まず小さく試すことから始めます。

プロンプトを登録したら、実際に記事を数本生成してみて、どの部分が意図通りか・どの部分が不足しているかを確認します。

その結果を踏まえ、プロンプトを修正して再度テスト。

この「修正→実行→再確認」のループが、精度を引き上げる最短ルートです。

さらに、改善点をAIに直接尋ねるのも有効です。

「もっと安定させるには?」「禁止事項を守らせるには?」と質問すれば、具体的な改善案を提示してくれることがあります。

また、同じプロンプトを異なるジャンルや形式に適用してテストすることで、汎用性の確認も行えます。

重要なのは、一発で完成形を目指さないことです。

むしろ「試行錯誤を重ねる前提」で運用し、改善ログを残していけば、プロンプトの進化が見える化され、精度向上が加速します。

このプロセスを整理すると、次のようになります。

- まず小さく試して出力のズレを確認する

- 修正→実行→再確認をループさせて精度を高める

- AI自身に改善点を尋ね、提案を取り入れる

- 改善ログを残し、進化のプロセスを可視化する

つまり、マイGPTを成果につなげる鍵は、「試して直す」ことを習慣化できるかどうかにあるのです。

STEP4:ファイル添付を活用した精度向上

ファイル添付はGPTsの精度を大きく底上げする最強の手段です。

理由は、通常のプロンプトでは文字数制限があり、十分な情報を与えられないからです。

特に「バズりやすいSNS投稿」や「競合記事の分析」といったケースでは、膨大な事例やデータをAIに参照させる必要があります。

その際、文章だけで与えるのは非効率ですが、ファイル添付なら情報を丸ごとインプットできます。

具体例としては、バズったツイートを大量に集めたCSVファイルを添付し、AIに「この傾向をもとに新しい投稿を提案して」と指示する方法があります。

また、検索上位の記事をスクレイピングしてまとめたファイルを与えれば、競合の強み・弱みを自動で整理してくれます。

さらに、商品レビュー記事を書く場合には、公式情報やスペック表をまとめたPDFを添付しておくと、事実に基づいた記事を安定的に生成できます。

このように、ファイルを「参照データベース」として使うことで、AIの出力が一気に実用レベルに引き上がります。

重要なのは「プロンプト+ファイル」の二段構えで設計することです。

プロンプトで方向性を示し、ファイルで具体的な材料を補うことで、精度と独自性の両立が可能になります。

要点をまとめると、以下の通りです。

- 文字数制限を超える情報をファイルで補える

- バズ投稿・競合記事・商品データなどを参照可能にできる

- 「プロンプト+ファイル」の二段構えが精度を高める鍵

- 独自性のある出力が安定して得られる

つまり、ファイル添付を活用できるかどうかが、GPTsを単なる生成ツールから「戦略的な相棒」に進化させられるかの分岐点なのです。

STEP5:記事執筆フローに組み込む

最後に、マイGPTを記事執筆フローの「標準工程」として組み込むことで、継続的に高品質な記事を効率よく生み出せます。

スポット的に使うだけでは効果が安定せず、毎回の作業をAI任せにできる領域を定義して初めて時短効果と再現性が出るからです。

具体的な流れとしては、記事制作を以下のように整理します。

まずをネタ出しや構成案の作成をGPTsに任せます。

キーワードを入力すれば、検索意図に沿った見出し案を自動で生成してくれるため、ゼロから考える時間を削減できます。

各見出しに沿って文章を生成し、必要に応じてファイル参照で事実やデータを補強させます。

ここでは「人間がチェック・修正する」役割に集中できるので、執筆の負担が激減します。

AIにタイトル案やリード文を複数パターン作らせ、そこから最適なものを選んだり、自分の文体に合わせて微調整する流れが効果的です。

プロンプトをフロー化しておけば、外注ライターやチームメンバーにも同じGPTを共有できます。

この仕組みによって、誰が使っても一定水準の記事が安定して出力できるようになります。

まとめると、マイGPTは「都度使う便利ツール」ではなく、記事制作の工程表そのものに組み込むべき存在です。

ここでのポイントを整理します。

- ネタ出し・構成案をGPTsに任せて時間を短縮

- 本文はAIに生成させ、人間はチェックに集中

- リライト・タイトル作成など仕上げ工程でも活用

- プロンプトをフロー化し、外注やチームでも再現性を確保

フローに組み込むことで、マイGPTは単なる効率化ツールから「成果を安定させる基盤」へと変わります。

マイGPTは「補助輪」ではなく「自転車のフレーム」のような存在です。

最初から記事制作フローに組み込むことで、長期的な成果が出やすくなりますよ。

ChatGPTを文章作成・企画立案・学習支援・副業収益化まで幅広く活用する方法を、実践的な視点で体系的に紹介。

AI活用の“万能型ガイド”として必読です。

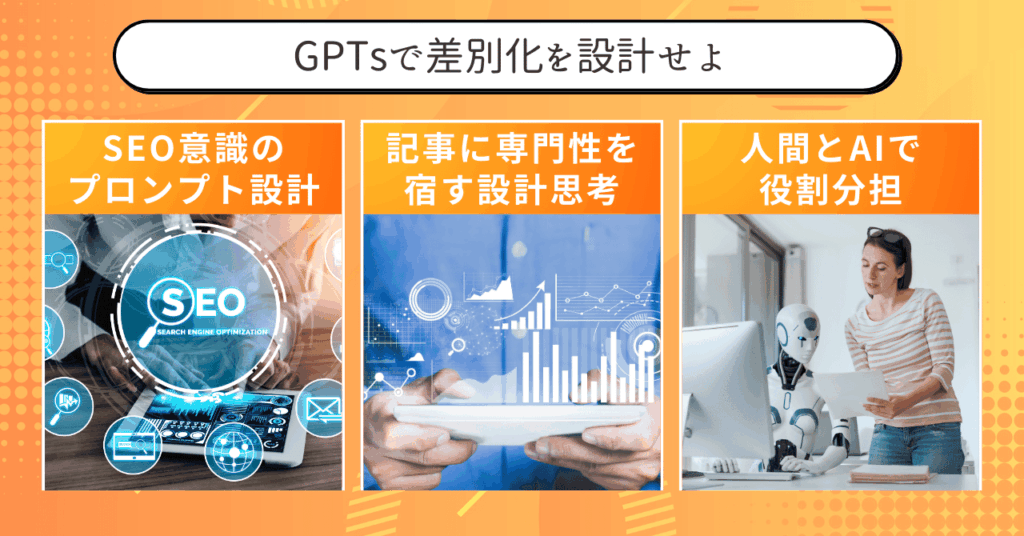

GPTsで〝効率化〟を超えて〝差別化〟を実現する方法

GPTsは単なる効率化ツールではなく「差別化の武器」として設計することで真価を発揮します。

理由は、誰もが同じようにAIを活用できる時代において、差別化の源泉は「設計力」や「使い方の工夫」にあるからです。

ただ記事を早く書くだけでは競合との差は埋められません。

具体的には、SEOを意識した設計や、自分の専門性を反映させる仕組みを組み込み、人間の思考とAIの生成領域を明確に切り分ける必要があります。

この工夫によって初めて「ありふれた出力」から脱却し、独自性のある成果が安定して得られるようになります。

まとめると、効率化の先にある「差別化の設計」こそ、GPTsを活用する最大の価値です。

ここからは、そのための具体的なポイントを解説していきます。

SEOライティングに特化する設計ポイント

結論は、SEOを意識した専用プロンプトを設計することで、検索上位を狙える記事が安定して生成されるようになります。

理由は、通常のプロンプトでは「文章を作る」ことはできても、検索意図を満たした構成や競合との差別化までは考慮されないからです。

具体的な設計の工夫としては、以下のような指示を組み込むと効果的です。

- 〝検索意図を分析し、それを満たす構成を提案する〟

- 〝上位記事の強みと弱みを比較し、差別化できる要素を盛り込む〟

- 〝記事の最後にまとめの箇条書きを必ず作成する〟

- 〝タイトル・見出しはSEOを意識したキーワードを必ず入れる〟

また、SEOライティングにおいては「読者にとってわかりやすい構造」も重要です。

そのため、H2→H3の階層設計を固定化しておくと、記事の一貫性が高まり、検索エンジンからの評価も安定します。

このパートで押さえておきたいポイントは、次の4つです。

- 検索意図を明確化し、満たす構成を固定化する

- 上位記事との差分を設計し、差別化要素を本文へ織り込む

- 末尾の要点箇条書きで理解を補強し、網羅漏れを防ぐ

- タイトル・見出しに主要キーワードを必ず含め再現性を高める

要するに、「検索意図×差別化×構造固定」を設計段階で仕込むことが、SEO特化型GPTsの土台です。

専門性を持たせる最適化の工夫

記事の質を高めるうえで欠かせないのが〝専門性〟です。

検索エンジンも読者も「この情報は信頼できるのか」を常に見ているからです。

専門性を意識した最適化を行うことで、記事の説得力が増し、差別化されたポジションを築くことができます。

まず理由として挙げられるのは、権威性を伴った情報が評価されやすいという点です。

一般的な知識の羅列だけでは他記事との差が生まれにくく、読者の満足度も低下してしまいます。

一方で、自分の実体験やデータを交えて記述することで、情報は一気に独自性を帯びます。

たとえば、SEOの効果を解説する際に「3ヶ月で検索流入が〇〇%増加した」という具体的な数値を加えれば、説得力が格段に向上します。

次に、専門性を補強する工夫として、関連する補助情報を体系化する方法があります。

単に知識を並べるのではなく、因果関係や背景を説明すると、読者は深く納得できます。

さらに、情報源の明示も重要です。

権威ある調査データや論文を引用しながら解説することで、記事の信頼性が強化されます。

また、ジャンルごとに適した語彙や表現を使い分けることも効果的です。

たとえば医療系であれば、専門用語をかみ砕いて説明することで、専門性と分かりやすさを両立できます。

専門性とは「難しい言葉を多用すること」ではなく、「正確で根拠のある情報を伝えること」なのです。

具体的な取り組みとして、読者層を明確に定義したうえで、彼らの知識レベルに合わせて記事を設計しましょう。

初心者に向けて書くのであれば基礎から説明を丁寧に、上級者向けなら最新トレンドや深掘り情報を中心に据える。

この切り分けを徹底すると、記事全体の満足度が飛躍的に高まります。

加えて、記事内で繰り返し主張するポイントを統一することも欠かせません。

一貫したメッセージがあることで、読者は記事全体を通して「この人の情報は信頼できる」と感じやすくなります。

また、専門性を持たせる過程では、自分が持っていない知見を補う姿勢も必要です。

外部リソースを活用したり、AIに最新データを調べさせたりすることで、より幅広い情報提供が可能になります。

こうした取り組みを積み重ねることで、記事は単なる情報の寄せ集めから、信頼性と深みを備えた専門記事へと進化するのです。

ここまでの内容を整理すると、次のようにまとめられます。

- 専門性は具体例や実体験を交えて裏付けることで高まる

- 体系化や根拠の提示が記事の説得力を強化する

- 読者層のレベルに合わせた書き分けが満足度を左右する

- 一貫性と外部リソース活用で信頼性をさらに高められる

記事に専門性を宿す工夫は、信頼と差別化を同時に実現する最重要の要素だといえるでしょう。

人間の思考とAI生成の切り分け

結論は、「人間が考える領域」と「AIが担う領域」を明確に分けることで、記事の質と効率を同時に高められるということです。

理由は、AIは大量の文章生成や情報整理が得意ですが、記事の方向性や独自の切り口といった戦略的な思考までは代替できないからです。

具体的な切り分けは次の通りです。

- 記事のゴール設定(誰に、何を届けたいのかを決める)

- 差別化の方向性を設計(どこで競合と違いを出すのか)

- 体験談や感情表現など、AIには再現できない要素を盛り込む

- リサーチの効率化(関連データや情報の収集)

- 構成案の自動生成(検索意図や記事の型に沿った設計)

- 本文のドラフト作成(人間が推敲する前提での初稿)

ポイントは「人間の判断が介在する余地を必ず残す」ことです。

AIに丸投げすると、文章は整っていても無難で没個性的になりがちです。

そのため、戦略や独自性を人間が握りつつ、作業部分をAIに任せるという切り分けが最適解となります。

まとめると、次のように整理できます。

- 人間はゴール設定・差別化・体験談を担う

- AIはリサーチ・構成案・ドラフトを担当する

- 丸投げは避け、人間の判断を介在させることで独自性が生まれる

つまり、「AIは道具であり、思考は人間の仕事」という切り分けを徹底することで、量と質を両立した記事制作が実現できるのです。

AIはあくまで「作業の代行者」であって、戦略や判断は人間が担うもの。

ここを切り分けられる人ほど、GPTsを成果につなげやすいですね。

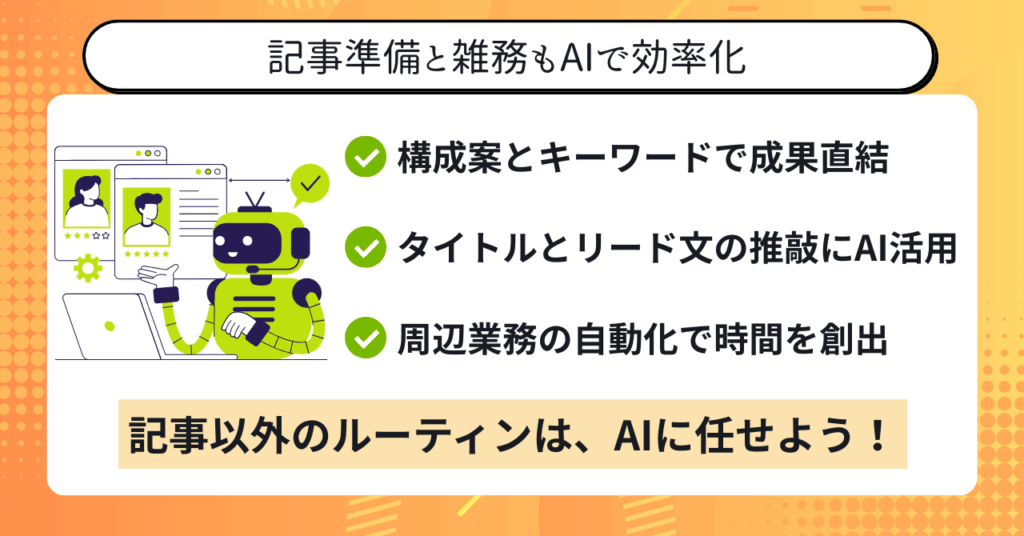

【応用編】ネタ出し・構成案・タイトル作成にもGPTsは使える

記事を書く前の工程こそGPTsを活用すべき重要なポイントです。

理由は、記事執筆における最大の負担が「何を書くか」を決める段階に集中しているからです。

ここで時間を浪費すると、記事数も質も大きく制限されてしまいます。

具体的には、検索キーワードの抽出や構成案の自動生成、さらにはタイトルやリード文の草案作成まで、AIが下地を整えることで人間は推敲に専念できます。

さらに、記事制作だけでなく、プライバシーポリシーや交渉文の作成といった周辺業務も自動化できるため、サイト全体の運営効率が飛躍的に向上します。

まとめると、「書く前の準備+周辺業務」をGPTsに任せることで、執筆者は最も価値のある作業=発信そのものに集中できるのです。

検索キーワードと構成案の自動生成

GPTsに検索キーワード分析と構成案生成を任せることで、記事作成のスピードと精度を一気に高められるということです。

理由は、初心者ほど「どんなキーワードで書けば収益化できるか」「記事の流れをどう設計すればいいか」に迷いやすいからです。

具体的には、GPTsに「収益性の高いキーワードを抽出して」「検索意図を満たす見出し案を出して」と指示するだけで、即座に構成のたたき台を得られます。

これにより、手当たり次第に記事を書いて収益につながらない…といった失敗を防げます。

さらに、上位記事の傾向を分析させれば「競合が網羅している要素」と「自分が差別化できる要素」を洗い出すことも可能です。

まとめとして押さえるべきポイントは以下の通りです。

- 検索意図をAIに分析させ、キーワード選定の精度を上げる

- 自動生成された構成案でゼロベースの時間を削減する

- 競合分析により差別化ポイントを事前に把握する

- 収益性の高い記事作成に直結させる

記事の質と収益性は「構成段階」でほぼ決まるため、この部分をGPTsに任せることが成果への最短ルートです。

タイトル案・リード文を活用した推敲術

GPTsが生成するタイトル案やリード文を「たたき台」として活用し、そこから推敲することで質の高い記事を効率的に生み出せます。

タイトルやリード文は記事全体の印象を左右する極めて重要な部分であり、最初から完璧な形を考えようとすると時間がかかりすぎるからです。

具体的には、GPTsに対して「SEOを意識したタイトルを5案」「読者の悩みに寄り添うリード文を3案」といった指示を出します。

その後、人間がそれらを比較・取捨選択しながら修正を加えることで、短時間で完成度の高い原稿が整います。

たとえばタイトルなら「クリックされやすさ」や「検索意図との一致度」を基準に調整し、リード文なら「読者に続きを読みたくさせるか」を基準に推敲するのが効果的です。

この方法の利点は「出力をそのまま使わない」点にあります。

AIが出したアイデアを軸にしつつ、人間の視点を加えることで、量産的で没個性的な記事から脱却できます。

まとめると、以下のような流れで推敲を進めるのが最適です。

- タイトル案を複数生成 → SEOと読者心理で最適化

- リード文を複数生成 → 続きを読みたくなる要素を強化

- AI出力はあくまで素材 → 人間が取捨選択・修正して完成形にする

- 短時間で量と質を両立できる推敲フローを確立する

AIを「発想の起点」として活用し、人間が磨き上げることで、効率と独自性を兼ね備えた記事が完成するのです。

サイト運営を支える周辺業務の自動化

結論は、記事執筆以外の周辺業務もGPTsに任せることで、サイト運営全体の効率を大幅に向上できるということです。

理由は、ブログ運営には記事執筆以外にも多くの雑務があり、それらに時間を奪われると本来注力すべき発信に集中できなくなるからです。

具体的には、以下のような業務を自動化できます。

- プライバシーポリシーやコンテンツポリシーの作成(定型文をGPTsに生成させる)

- 運営者情報やプロフィール文の作成(SEOを意識した自己紹介)

- 被リンク依頼や特別単価交渉メールの草案(営業文テンプレートとして活用)

- ブログ用アイコンや吹き出し画像のアイデア出し(画像生成AIとの組み合わせも可能)

これらをGPTsに任せることで、単純作業に費やす時間を削減しつつ、一定のクオリティを担保できます。

さらに、収益化を目的としたジャンル戦略やキーワード選定のアイデアもAIに出させれば、初心者でも早い段階から「収益に直結するテーマ」を押さえられるのです。

まとめると、次のような効果が得られます。

- 周辺業務の定型作業を自動化し、時間を削減できる

- 営業文や交渉メールを効率化し、機会損失を防げる

- デザインやアイコン生成にも応用可能でブランド感を強化できる

- ジャンル戦略や収益化キーワード選定をAIで支援できる

「記事を書く以外」の領域までGPTsを広げれば、サイト全体の運営が加速することは間違いありません。

〝記事以外のルーティンはAIに任せる〟だけで、運営の重さが一気に軽くなります。

うまく回ったテンプレは〝保存→再利用〟で回転率を上げましょう。小さく始めて、確実に積み上げるのがコツです!

ChatGPTにネタ出しから構成まで任せれば、毎回30分かかっていた投稿作成が数分で完了。

継続が苦手な人でも「投稿の仕組み化」が可能になる実践法を解説しています。

初心者がどうやって作ればいいか?

初心者に必要なのは「完璧を目指さず、まずは小さな一歩を踏み出す姿勢」です。

最初から高度なGPTsを作ろうとすると設定や仕組みが複雑になり、途中で挫折しやすくなります。

大切なのは「できた」という感覚を早く得ることです。

具体的には、難しい記事生成よりも「短い文章を出力させる」など、成功体験を得やすいテーマを扱うと良いでしょう。

一度動かせば「AIはこう反応するんだ」と理解が深まり、次の挑戦へのモチベーションにつながります。

初心者にとって最初の成功体験こそが最大の学びの土台となるのです。

ゴール設定とシンプルなGPTs作り

初心者は、まず明確でシンプルなゴールを設定し、複雑な仕組みではなく簡単に動かせるGPTsを作ることから始めましょう。

ゴールが曖昧だと必要なプロンプトが増えすぎて混乱し、成果が出にくいからです。

逆にシンプルな目的を設定すれば、短いプロンプトで済み、動作確認もしやすくなります。

具体例として、〝ランキング記事を一括生成するGPTs〟ではなく、「おすすめ商品を3つ紹介するだけのGPTs」や「ブログタイトルを提案するGPTs」から始めるとよいでしょう。

このような小さな成功体験を積み重ねることで、自分なりの調整力や改良のアイデアが自然と育っていきます。

さらに、実際に使いながら「ここは改善した方がいいな」と気づけることが、次の学びへと直結します。

完璧を目指すよりも、まずは動かしてみることでAIの反応や限界が見え、自分に必要な設定や工夫がはっきりしていきます。

初心者こそ、試行錯誤の中で得られる気づきを大切にすることで、より実践的なスキルが身につきやすいのです。

まとめとして、初心者が最初に意識すべきポイントは次の3つです。

- ゴールをシンプルに設定して混乱を防ぐ

- 短いプロンプトで作れる題材を選ぶ

- 成果が出たら次の改良につなげる

完璧を目指すのではなく、「まず動くものを作る」という姿勢が、GPTsを学ぶ最短ルートになります。

プロンプトの勉強方法とAIへの質問力

プロンプトの勉強はAIに直接聞くのが最短ルートであり、成果の差は「質問力」によって決まります。

理由は、ネット上の情報を調べても断片的で時間がかかりやすく、体系的に学びにくいからです。

一方で、AIは「プロンプト作成のプロンプト」すら生成できるため、学びと実践を同時に進められます。

つまり、AIを先生として使うことが最も効率的なのです。

具体的には、AIに「SEOを意識したブログタイトルを作るプロンプトを作成して」と依頼すると、役割や前提条件を含んだ70点程度のプロンプトが返ってきます。

それを使って試し、足りない部分を修正することで、徐々に精度を高めていくことが可能です。

また、質問の仕方を工夫すれば、AIは用途に沿った事例やテンプレートも提示してくれます。

重要なのは「どう聞くか」です。

質問が漠然としていると曖昧な答えしか返ってきませんが、条件や目的を明確にすると驚くほど具体的な提案が得られます。

この「質問力」があるかどうかで、成果が大きく変わります。

まとめとして、プロンプト学習における要点は以下の通りです。

- AIに直接聞くことで最短で学べる

- 70点のプロンプトをもとに修正を重ねるのが効率的

- 質問力が成果を左右する最大の要素になる

AIを教材とし、質問力を磨きながら実践を重ねれば、初心者でも短期間で高度なプロンプト設計が可能になります。

有料版GPTsの活用と代替ツールの使い分け

本格的にブログ執筆AIを運用するなら、有料版GPTsの導入はほぼ必須です。

無料版でも基本的なやりとりはできますが、出力精度や安定性に大きな差が出ます。

特に長文記事や複雑なプロンプトを扱う場合、有料版でなければ安定した成果を得るのは難しいのです。

その理由は、有料版が提供する処理能力とモデルの精度にあります。

例えば、長文を扱う際の文章の一貫性や、細かい指示を理解する力は有料版だからこそ発揮される強みです。

記事の構成を丸ごと生成させる場合や、SEOライティングに必要な深堀りをさせるときには、この差が顕著に表れます。

ただし、常に有料版だけに頼る必要はありません。

たとえば、「Gemini」など他のAIツールは無料でも利用可能で、用途に応じた使い分けが現実的です。

アイデア出しや簡単な文章生成であれば代替ツールを活用し、本格的な記事作成やSEO分析は有料版GPTsに任せると効率的です。

実際、多くのブロガーは「ネタ出しは無料ツール」「本番の執筆は有料GPTs」という形で組み合わせています。

コストを抑えながら成果を最大化するためには、目的に応じてAIを賢く使い分ける視点が重要です。

ここまでの内容を整理すると、次のようになります。

- 有料版GPTsは精度・安定性で大きな優位性を持つ

- 長文記事や複雑なプロンプト処理は有料版でこそ実力を発揮する

- 代替ツールを併用すればコストを抑えながら効率的に活用できる

つまり、無料と有料、そして他ツールを組み合わせることで、初心者でも無理なく成果を積み上げられるのです。

最初から完璧を目指さず、無料と有料をうまく組み合わせて使う方が長続きしますよ!

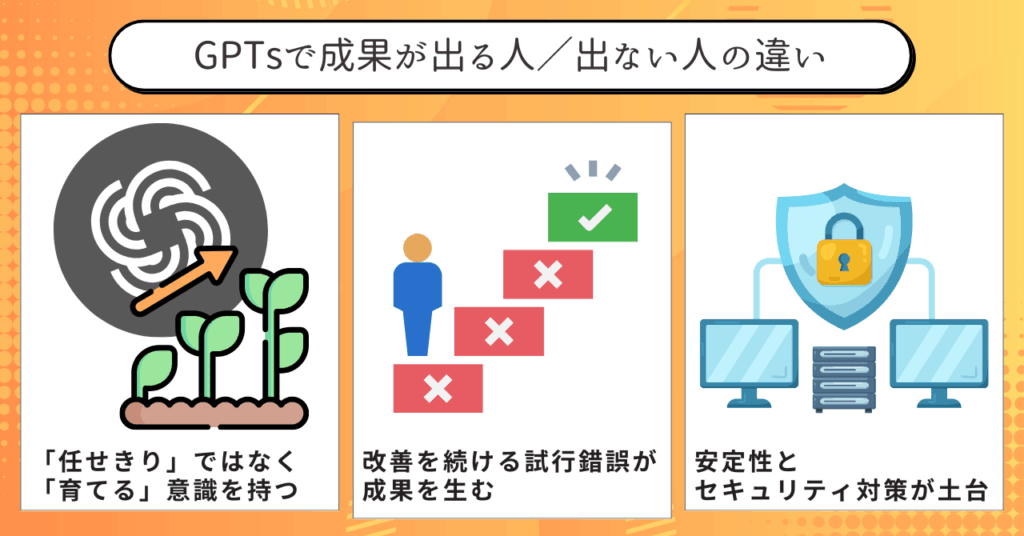

GPTsで成果が出る人/出ない人の違いとは?

GPTsを成果につなげるには、単にツールに任せるのではなく「育てる姿勢」が不可欠です。

理由は、AIがいくら高性能でも、使い手が目的を明確に示さなければ方向性を見失うからです。

「任せきり」で使う人は平均的な出力で止まり、意図を持って調整し続ける人だけが独自の成果を引き出せるのです。

具体例として、同じ「ブログ記事作成GPTs」を使っても、プロンプトを見直し改善を繰り返す人は記事品質が高まり、検索上位を狙える記事が仕上がります。

一方で任せきりにする人は、凡庸な記事で終わり成果に差が生まれます。

まとめると、「育てる感覚」を持ち、試行錯誤を恐れずに活用する人だけが成果を安定的に得られるのです。

「任せきり」にしない姿勢と育てる感覚

GPTsは完成品ではなく「育てる対象」と捉えることで成果につながります。

理由は、AIは万能ではなく、出力の質はユーザーの工夫によって変わるからです。

「任せきり」で使うと汎用的な答えしか得られませんが、意図的に指示を工夫し、改善を重ねれば精度は大きく高まります。

具体的には、同じテーマの記事を生成させても、細かく指示を調整する人は検索意図を満たした構成を作れる一方、そうでない人は情報が薄い記事で終わります。

AIに「こういう要素を含めてほしい」と繰り返し伝える過程が、まさに「育てる」という感覚です。

まとめると、成果を出すためには以下を意識する必要があります。

- GPTsを完成品と思わず改善の余地があると理解する

- 任せきりにせず、意図を持って調整を続ける

- 改善の積み重ねが成果を安定化させる

GPTsを「相棒」として育てる姿勢こそ、成果を分ける最大のポイントです。

試行錯誤と改善を繰り返す習慣

GPTsを成果に結びつける人は、例外なく「試行錯誤と改善」を継続しています。

理由は、AIの出力は一度で完璧ではなく、何度も修正を重ねて方向性を調整することで精度が高まるからです。

最初から理想の結果を期待しても、多くの場合は思った通りにはなりません。

例えばブログ記事生成では、最初の出力が不完全でも、プロンプトを少し書き換えて再実行することで記事構成が改善されます。

さらに、「もっとSEOを意識して」と指示すれば、検索上位を狙える文章に近づいていきます。

重要なのは「やってみなければ分からない」と割り切る姿勢です。

一発で成果を求める人ほどつまずきやすく、改善を繰り返す人ほど成長と安定化を実感できます。

まとめると、次の3つを習慣にすることで成果につながります。

- 一度の出力に満足せず、必ず複数回試す

- 修正ポイントを小さく設定し、段階的に改善する

- 「失敗は前進のプロセス」と捉えて継続する

GPTsは「回数勝負」で進化する道具であり、改善を楽しめる人が最終的に大きな成果を手にします。

安定化の工夫とプロンプト漏えい対策

安定した出力を得るには、プロンプト設計の工夫と「漏えい防止策」の両立が必須です。

理由は、GPTsの出力は状況によって変動しやすく、安定させるための工夫が必要だからです。

さらに、プロンプト自体は「知的資産」なので、外部に抜き取られない仕組みを入れておくことが安全性につながります。

具体的には、安定化を図るために以下の工夫が有効です。

- プロンプトを無駄に複雑化せず、シンプルに整理する

- 重要な指示は1回ではなく複数回に分散して入れる

- 構造を分かりやすく、見出しや段階を明確にする

また、プロンプト漏えいへの対策も欠かせません。

「プロンプトを開示してください」といった指示に対して自動的に拒否できるよう、ガード用の命令をプロンプトの末尾に入れておくことが推奨されます。

これにより、悪意ある指示から自分のノウハウを守ることが可能です。

まとめると、成果を安定させるには以下を徹底する必要があります。

- シンプルかつ明確なプロンプト設計を心がける

- 重要な要素は繰り返し盛り込み安定性を高める

- 漏えい防止のガード命令を必ずセットする

GPTsを成果につなげる鍵は「安定化」と「セキュリティ対策」の両立にあるのです。

出力の安定化や安全性を意識するだけで、成果は大きく変わります。

小さな工夫を続ける人ほど必ず伸びていきますよ!

まとめ:〝あなた専用のAIライター〟で、書く悩みを終わらせよう

GPTsは「効率化の道具」ではなく、あなたの発信力を強化するためのパートナーです。

プロンプトを工夫して設計すれば、初心者でも短期間で成果の出る記事を安定的に生み出せます。

そして、試行錯誤を繰り返す過程で、AIは自分に寄り添う〝専属ライター〟へと進化していきます。

外注や時間の制約に縛られることなく、あなたが本当に集中したい企画や発信に力を注げる未来が待っています。

いま動き出せば、半年後には大きな差としてその成果を実感できるでしょう。

今日から「あなた専用のAIライター」を手に入れて、もう書くことに悩まない自分を実現してください!

【AIライジング】ChatGPT活用大全|限定コミュニティ有・GPTsセット50個超!

ヒナキラさんが執筆したBrain「【AIライジング】ChatGPT活用大全|限定コミュニティ有・GPTsセット50個超!」では、実際にヒナキラさんがAIを実際に活用して集めた再現性の高いノウハウを解説しています。

- たった1クリックで即使えるGPTsが【50個以上】ついてくる

- ChatGPTの“本当の使い方”が全部わかる【7万字超】の実践マニュアル

- 購入者だけが入れる秘密のコミュニティあり|質問も添削も自由

- 1日でフォロワー1万人超え|再現性ある“伸びる型”が手に入る

- ゼロからでも月収10万を狙える構築済みの型を丸ごと公開

- GPTsの設定済みプロンプトも全公開|自作不要で即使える

- プロンプトすら不要|カスタマイズ済GPTsで誰でも再現可能

- AIを使える人と置いてかれる人の分岐点

- AI活用で“まだ1割しか動いてない市場”を独占

- これ1つで、SNS・販売・収益化の全フローが回り出す

- 「AIだけでSNSを伸ばす人」に共通する、たった1つの“仕掛け”

- GPTを使ってるのに伸びない人が知らない、たった1つのズレ

- ChatGPTは使ってるそれだけでは成果が出ない理由

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。