Brainメディア運営部です!

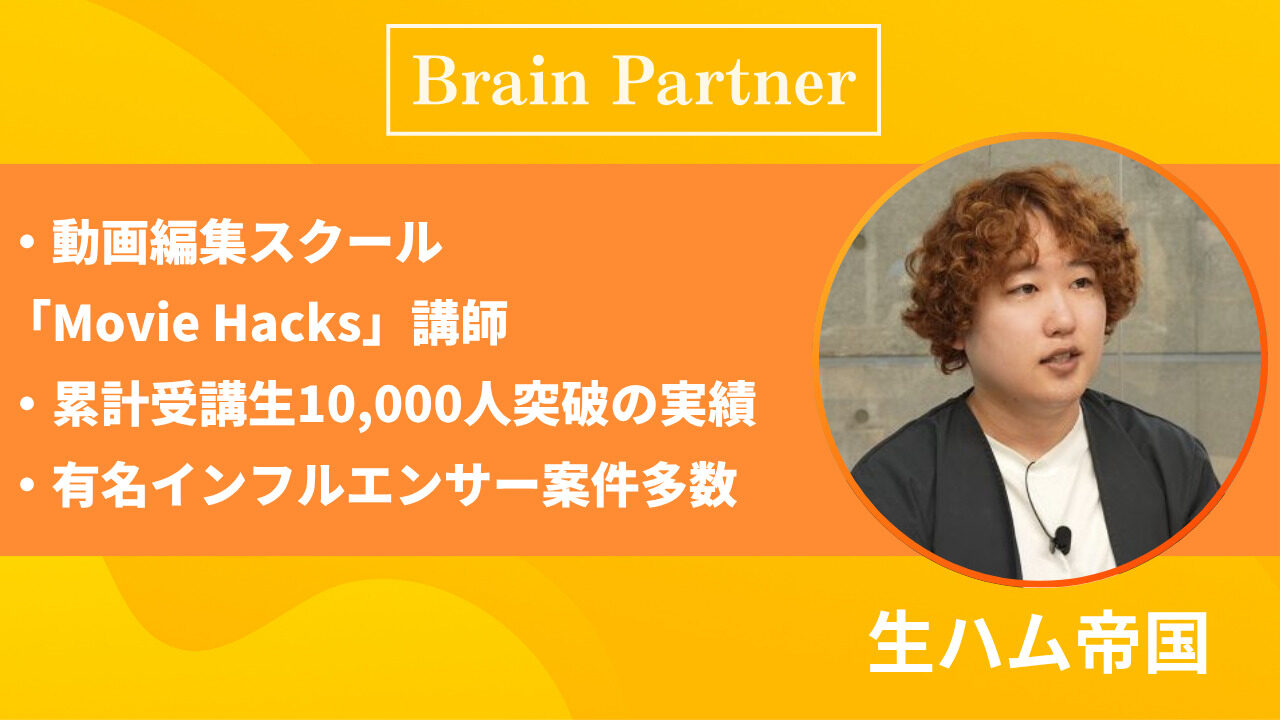

今回の記事では、「個人で稼ぐ×動画編集」の専門家である生ハム帝国さんに情報提供いただきました。

簡単に生ハム帝国さんの紹介をさせていただきます。

「単発の案件をこなしているけど、

なかなか収入が安定しない」

「直案件ってどうやって取ればいいの?」

そんな悩みを抱える方に向けて、この記事では

動画編集者が仕事を選ぶときに押さえるべき基準を徹底解説します。

結論から言えば、稼げる編集者が選んでいるのは

〝直案件〟と〝継続案件〟です。

さらに、駆け出し時代はディレクターの下でスキルを磨き、

徐々に直案件にシフトしていくことが重要です。

本記事では、動画編集の基礎固めから直案件の獲得方法、

そして継続的に収益を上げる戦略までを具体的に紹介します。

これを読むことで、あなたが今どのステージにいても、

次に取るべき行動が明確になるでしょう。

さあ、一緒に動画編集で安定して稼ぐ道筋を見つけていきましょう。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。

目次

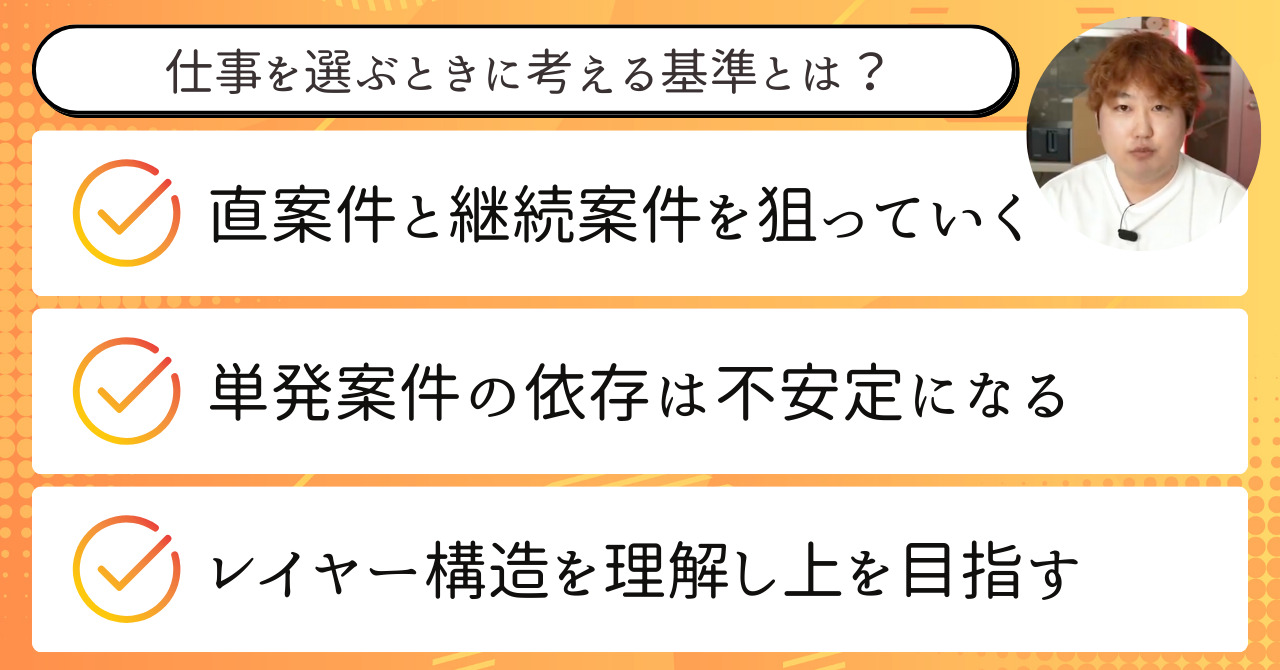

動画編集者が仕事を選ぶときに考えるべき基準とは?

動画編集を始めたばかりの人が最初に悩むのが、

〝どんな仕事を選ぶべきか〟という点です。

単発案件を続けていると、安定した収入を得るのが難しく、

消耗してしまいがちです。

継続的に稼げる編集者は、例外なく

〝直案件〟と〝継続案件〟を大切にしています。

加えて、フリーランスとしての〝レイヤー〟を上げていくことも忘れてはいけません。

この章では、その仕事選びの全体像を掘り下げていきます。

稼げる編集者が選んでいるのは直案件と継続案件

稼げる動画編集者は、最初から単価の高い仕事を取っているわけではありません。

彼らが意識的に選び、育てているのが

〝直案件〟と〝継続案件〟です。

直案件とは、ディレクターや制作会社などの中間業者を介さず、

クライアントと直接契約する仕事を指します。

仲介手数料が発生しないため、報酬が100%そのまま手元に入ります。

一方、継続案件は定期的に編集業務が発生する仕事で、

例えばYouTubeチャンネル運用や企業の広報動画などが該当します。

この2本柱を揃えることで、収入は安定し、

精神的な余裕も生まれるのです。

反対に、単発案件ばかり追いかけると、

営業に常に時間を割かれることになり、編集に集中できなくなります。

重要なのは、編集者としてのスキルアップと同時に、

〝仕事を選ぶ力〟も育てることです。

- 直案件=報酬効率が高く、自由度も大きい

- 継続案件=長期的な安定収入と信頼構築が可能

- 単発依存から脱却し、2本柱で戦略的に働く

単発案件に依存すると安定収入が得られない理由

動画編集の世界には、〝単価の高い単発案件〟という魅力的な仕事も存在します。

しかし、そうした案件にばかり依存してしまうと、

安定した収入を構築することが難しくなります。

なぜなら、単発案件は常に〝受注するまでが不安定〟だからです。

どれだけ腕の良い編集者でも、

コンスタントに単発案件を獲得し続けるのは容易ではありません。

営業や応募、ポートフォリオの更新といった作業に、

思いのほか多くの時間を取られます。

このような〝案件を探す時間〟が多くなるほど、

肝心の編集作業に集中できなくなってしまうのです。

また、1件ごとにクライアントや動画のジャンルが変わるため、

毎回のやりとりや指示の解釈も手間がかかります。

さらに、仕事が終了した時点で関係性も終わってしまうため、

信頼構築による単価アップも見込めません。

つまり、単発案件だけを追い続けると

〝いつまでもスタートライン〟に立ち続けるような状態になるのです。

編集者としてスキルを磨くためにも、継続的に関われる仕事を増やすことが、

成長と収入安定のカギとなります。

- 単発案件は営業・応募に時間がかかる

- 関係が継続しないため信頼構築が困難

- 収入もメンタルも不安定になりやすい

だからこそ、編集者としての基盤を築くには、

単発よりも継続性のある案件に意識を向けることが重要です。

フリーランスのレイヤー構造を理解して上を目指す

動画編集者としての収入を大きく左右するのが、

〝レイヤー構造〟の概念です。

レイヤーとは、フリーランスとしての〝立ち位置〟や〝市場価値〟の階層を表す言葉で、

会社員でいうところの役職に似ています。

たとえば、編集歴が浅くスキルも不安定な駆け出しの人材は〝最下層〟、

高度な技術と信頼を備え、クライアントとの関係を築いている人は〝上層〟に位置します。

このレイヤーを意識せずに単価アップを目指すのは、

地図なしで登山を始めるようなものです。

報酬が上がらないと感じている編集者の多くは、

自分の現在地と理想のレイヤーを把握できていないケースがほとんどです。

重要なのは、報酬だけを追いかけるのではなく、

どのクライアント層にアプローチすべきかを見極めること。

例えば、企業案件や運用代行といったクライアントに近い仕事は、

信頼と実力が必要な〝上層レイヤー〟の領域です。

そのため、いきなり直案件ばかり狙うのではなく、

まずはディレクターのもとで実力を養いながら

徐々にレイヤーを上げていく戦略が現実的です。

また、単価交渉においても、自分のレイヤーを理解していれば

過度に値引きせず、適正な価値を提供する意識が芽生えます。

フリーランスにとって、レイヤーの意識は〝収入の地図〟になるのです。

自分の今のレイヤーを客観視し、

次に進むべきステップを明確にしていきましょう。

- フリーランスには階層(レイヤー)が存在する

- 上層ほどクライアントと直接やり取りできる

- 自身の現在地を把握し、段階的に登っていく意識が必要

成長の鍵は、焦らず着実にレイヤーを上げる戦略を持つことにあります。

レイヤーを一段上げるだけで、

案件の質も収入もガラッと変わってくるからね。

直案件と継続案件の違いを徹底解説

動画編集者として継続的に稼ぐには、

案件の種類と構造を理解することが欠かせません。

とくに大きな分かれ道になるのが、

〝直案件〟と〝継続案件〟の存在です。

この2つは、どちらも高単価かつ安定収入を得る上で重要な位置づけにありますが、

それぞれ特徴が大きく異なります。

まずは直案件と継続案件の違いを正確に理解することが、

動画編集者として〝戦略的にキャリアを構築する第一歩〟となるのです。

この章では、それぞれのメリット・役割・得られる報酬構造を

徹底的に分解していきます。

直案件のメリットは仲介手数料が発生しないこと

直案件とは、〝クライアントと編集者が直接契約して進行する案件〟のことを指します。

この形式の最大のメリットは、仲介手数料が一切かからない点です。

ディレクターや制作会社などの中間管理者が介在しないため、

報酬の100%を自分の収益として受け取れるというのが魅力です。

たとえば10万円の案件を受注した場合、

仲介があれば実質6〜7万円になることも珍しくありません。

その点、直案件ならすべてが自分のもの。

報酬効率が非常に高く、単価の高さをダイレクトに感じやすいです。

また、クライアントと直接やり取りするため、信頼関係が築きやすく、

継続案件や別業務への発展も期待できる点も魅力のひとつです。

一方で、責任も大きくなります。

コミュニケーション、納期管理、進行ディレクションなど、

すべてを一人で担う必要があります。

特に駆け出しのうちは、動画のクオリティだけでなく〝総合力〟が求められるため、

慎重なステップアップが必要です。

- 直案件は100%の報酬を得られる

- 仲介者がいない分、自由度と責任が増す

- 信頼構築次第で長期的な契約にも繋がる

報酬効率の高さと自由度の大きさが、直案件最大の魅力です。

継続案件が動画編集者の収益を安定させる仕組み

継続案件とは、クライアントと一定期間または無期限で

定期的に動画制作を行う契約形態を指します。

例えば「週に1本」「月に4本」など、納品スケジュールが固定されているケースが多く、

売上の〝安定感〟という面で圧倒的な安心感をもたらしてくれます。

動画編集を本業として生計を立てたい場合、

継続案件の確保は最優先事項です。

なぜなら、単発案件だけでは収入の変動が激しく、

毎月の売上を〝ゼロ〟から積み上げていく必要があるからです。

一方、継続案件が複数あると、ベース収入が毎月ある程度決まっており、

生活や事業の計画が立てやすくなります。

さらに、ルーティンワーク化しやすいので制作効率が上がり、

時給単価が自然と向上していく傾向にもあります。

クライアント側にとっても、継続して依頼できる編集者がいれば、

業務の安定化や外注管理コストの削減につながるため、

お互いにとってウィンウィンの関係が築けます。

その結果、ちょっとした実績や信頼構築が、

長期的な関係性やディレクション業務への昇格にも繋がる可能性があります。

単発案件を繰り返すよりも、長く安定して付き合える継続案件の方が、

結果的に収入もスキルも積み上がっていくのです。

- 安定した収益が見込める

- ルーティン化による制作効率の向上

- 信頼構築により別業務や単価アップの可能性

継続案件は、編集者のキャリア形成において〝屋台骨〟となる存在です。

ディレクター案件から直案件にステップアップする流れ

動画編集者が〝いきなり直案件を狙う〟のは、実はあまりおすすめできません。

なぜなら、直案件には「責任」「判断力」「進行スキル」など

多くの負担が伴うため、未経験・駆け出し段階では対応しきれないことが多いからです。

そこで最も現実的なステップアップ方法が、

まずはディレクターの下で編集業務に取り組むことです。

ディレクター案件では、動画の構成や納品までの流れが明確に用意されており、

フィードバックを通じて「動画の良し悪し」を見極める目を育てることができます。

この〝目を養う〟という経験が、直案件に挑戦する上で最大の武器となります。

また、フィードバックをくれるディレクターの存在自体が貴重で、

クライアント視点での考え方や修正意図を学ぶ機会にもなるのです。

さらに、ディレクターの業務を巻き取ることで、

自然と〝ディレクター補佐〟のような立場にもなれます。

その結果、直案件の対応力も磨かれ、

いざ一人で営業しても通用する実力がついている状態に持っていけるのです。

無理に一足飛びで直案件を狙うよりも、

まずは土台をしっかり固めてから挑戦した方が、継続的な成功に繋がります。

- ディレクターの下で基礎スキルを体得

- 動画の良し悪しを判断する目を養う

- ディレクション補佐として信頼を築く

実力を育てながら、確実に直案件へとステップアップしていきましょう。

直案件は確かにうまみがあるけど、

焦らず着実に力をつけてから取りにいくのがコツ。

駆け出し動画編集者が最初にやるべきこと

編集スキルを身につけたばかりの駆け出し編集者にとって、

最初の壁は「実践での慣れ」と「信頼構築」です。

スクールや教材で学んだだけでは、

現場のスピードや臨機応変な判断に対応できません。

基礎を理解したうえで、

どれだけ〝実戦で経験を積むか〟が成長スピードを左右します。

この章では、駆け出し編集者が最初に取り組むべき行動と、

重要な学び方の視点を紹介します。

頭で理解した基礎を体に染み込ませる実践トレーニング

スクールや教材で習得したスキルは、

知識として頭の中には入っている状態です。

しかし、現場で必要なのは〝無意識でも使いこなせる〟スキルです。

これはスポーツに例えると分かりやすく、

「トラップの仕方」や「シュートの打ち方」を知っているだけでは、

試合で使えないのと同じです。

動画編集も、案件をこなして体に叩き込むことではじめて〝実力〟になります。

そのため、駆け出し時代は数をこなすフェーズとして、

まずはディレクター案件にコミットしましょう。

〝基礎を反復する現場〟として最適な環境です。

最初はクオリティよりも、納期を守ることや指示を正確に実行することが重要です。

編集ミスや修正が発生した場合も、ネガティブにならず

「実践でしか得られない学び」だと受け入れる姿勢が求められます。

また、複数の案件をこなすことで、

スピード・効率・応用力といった基礎力も強化されていきます。

こうした反復経験があるからこそ、

〝次のステップである直案件〟に挑戦できるのです。

- スクールの知識だけでは実戦対応できない

- ディレクター案件で体に覚え込ませる

- 数をこなして編集の基礎反応力を鍛える

頭での理解から、〝実戦での再現力〟に変換することが最初の課題です。

動画の良し悪しを判断できる目を養う方法

動画編集者として長く活躍するには、

編集技術だけでなく「視点の質」を高めることが不可欠です。

特に直案件を受けるようになると、編集者自身が

「何が良くて、何が悪いか」を判断しなければなりません。

この〝判断力〟を育てるためには、

ディレクターからのフィードバックを意識的に受け取ることが重要です。

単に修正指示を直すだけではなく、

「なぜこの修正が必要なのか?」という意図を理解するよう努めましょう。

わからないことは素直に質問し、

クライアントやディレクターの意図を知ることが最大の学びになります。

また、他の編集者が納品した動画や、それに対して出た修正指示も参考にすると、

より多角的に編集の判断軸が増えていきます。

たとえば、同じ素材でも編集者によって違う仕上がりになる場面を比較して、

「なぜこの編集が選ばれたのか?」と分析してみましょう。

それだけで〝良い動画〟の条件が明確になってきます。

投稿された完成動画やチャンネルの傾向も観察する習慣を持つと、

「どんなテイストが求められているか?」を自然と把握できるようになります。

編集者としての目を養うには、〝考えること〟を止めないことが最も大切なのです。

- 修正の意図を理解しながら受け止める

- 他の編集者の納品物も学びに変える

- 動画の完成形を観察して共通点を探す

目を養う努力を続ければ、自然と〝ディレクション力〟も身につき、

次のレイヤーへと進みやすくなります。

中抜きディレクターに依存するリスクと回避法

ディレクター案件で実践経験を積むのは有効ですが、

全てのディレクターが成長に繋がる環境を提供してくれるわけではありません。

特に注意すべきは、中抜きディレクターと呼ばれる、

チェックやフィードバックをせずに編集物をそのままクライアントに納品してしまう存在です。

このようなケースでは、自分の編集が良かったのか悪かったのか、

何も分からないまま次の案件に進んでしまいます。

結果として、成長機会が奪われるだけでなく、

クライアントからの評価も得にくくなるリスクがあります。

また、中抜き体制では、万が一ミスがあった場合の責任も不透明になりがちで、

編集者が不利益を被ることも少なくありません。

このような状況を避けるためには、

まず「フィードバックの有無」を確認することが大切です。

やり取りの中でチェック体制があるかどうかをさりげなく聞いてみましょう。

また、納品後にディレクターから修正コメントがなければ、

自分から「修正点や改善点はありますか?」とアクションを取るのも有効です。

フィードバックがないこと=悪い環境とは限りませんが、

「成長したい」姿勢を見せることで、相手の対応も変わってくる可能性があります。

編集者自身の主体性と観察力が、

良いディレクターとの関係構築にも繋がるのです。

- フィードバックのない環境では成長が止まる

- 中抜き体制は責任の所在が曖昧になる

- 自ら改善点を求める姿勢が信頼を生む

「教えてくれない」ではなく、「自分から学びにいく」姿勢が大切です。

ディレクターの質次第で、成長スピードが大きく変わります。

環境選びも、立派な実力ですよ。

編集スキルを伸ばすための考え方と習慣

技術を磨く以上に、考え方や姿勢が

動画編集者としての成長に直結します。

「ただ編集をこなす」だけでは、

ライバルが多いこの業界で差をつけるのは難しい時代です。

編集の実力は、日々の積み重ねと習慣で構築されていきます。

この章では、〝考える力〟を育て、

編集者としての引き出しを増やしていくための習慣とマインドセットを紹介します。

指示待ちをやめて修正意図を理解する姿勢

動画編集者としてレベルアップするには、

「ただ言われた通りに修正する」姿勢から脱却する必要があります。

多くの駆け出し編集者が陥るのが、修正=作業として受け取り、

そこにある〝意図〟を読み取らないこと。

しかし、なぜ修正が入ったのかを理解しようとすることが、

最大の学びになります。

「このカットを短くしてほしい」と言われたとき、

それはテンポが悪いのか、間延びしているのか、視聴維持率に影響しているのか──

背景にある意図を想像することで、自分の判断基準が鍛えられます。

もし分からなければ、素直に「これはどういう理由で修正されましたか?」と

聞く姿勢が非常に重要です。

クライアントやディレクターに対して学ぶ姿勢を見せることで、

信頼にも繋がり、より良い関係性が築けます。

その繰り返しによって、次第に「言われる前に気づける」編集者へと変化していくのです。

これが、指示待ちを卒業する最初の一歩になります。

- 修正意図を読み解く力が編集者の格を上げる

- 分からない時は率直に質問して理解を深める

- 言われる前に動ける編集者を目指す

〝気づける編集者〟は、継続案件にも強くなれる存在です。

他編集者の修正ログを教材に変えるコツ

動画編集の現場は、

自分以外の編集者の動きから学べる「宝の山」でもあります。

特に注目すべきは、他編集者が受け取った修正指示=リアルな教材。

同じ案件に複数の編集者が関わることが多い場合、

共有チャットやタスク管理ツールで他の修正ログが見える環境にあるはずです。

そこで「なぜこの修正が入ったのか?」を読み解くクセをつけましょう。

修正箇所・内容・指示のトーンなど、

細部からクライアントやディレクターの意図を逆算するのです。

たとえば「BGMが耳に残りすぎる」と指摘されていれば、

音量・選曲・タイミングなど、改善の観点が見えてきます。

「このテロップ表現はやや古い」といったフィードバックは、

流行の感度を磨くサインでもあります。

こうしたログを通じて、自分の編集と比較することも非常に有効。

さらに、チャット内で「この指示、どう解釈されましたか?」と聞ける場面があれば、

迷わず活用を。

他人の編集→修正→完成という流れを観察することで、

編集センスや引き出しは大きく増えていきます。

- 他人の修正ログは一流の教材

- 意図を逆算することで応用力が鍛えられる

- 観察と対話で気づきの幅を広げる

〝他人の経験〟を自分の糧にできる人が、最速で成長します。

インプットを広げて編集の引き出しを増やす

良い編集は、良いインプットからしか生まれません。

自分が好む動画ばかりを見ていると、

編集のパターンや表現方法が偏ってしまい、応用が効かなくなります。

クライアントの要望に応えるには、

常にトレンドや業界の空気感をキャッチし続ける姿勢が不可欠です。

おすすめは、クライアントのYouTubeチャンネルや関連動画を

日常的にチェックする習慣をつけること。

そこには、求められている雰囲気・編集テンポ・尺感・テロップスタイルなど、

無数のヒントが詰まっています。

また、複数のジャンルの動画を見ることで、

編集スタイルの引き出しが広がります。

Vlogの感覚をビジネス動画に落とし込んだり、

教育系の演出をエンタメに応用したりと、ジャンル越境は大きな武器になります。

さらに、「なぜこの動画が伸びたのか?」と分析する癖も重要です。

再生数・コメント・サムネイル・タイトル・構成──

あらゆる要素を観察し、仮説を立てることで思考が鍛えられます。

編集力は手を動かすことで伸びますが、

「見る・考える」インプットがなければ、引き出しは増えません。

- クライアント関連動画を習慣的に観察

- ジャンルを超えたインプットが差別化に繋がる

- 再生された動画の理由を仮説で掘る

「観察」「比較」「仮説」をインプット習慣に組み込むことが、

編集者の深みを作ります。

インプット量がそのまま編集の引き出しになるから、

とにかく〝観察する癖〟は大事にしてほしい。

ディレクターから信頼される編集者になる方法

ディレクターとの関係性は、動画編集者としてキャリアを築くうえで

極めて重要なポイントです。

ただ編集を納品するだけでなく、

一歩踏み込んだサポートができるかどうかが、継続的な仕事を生むカギとなります。

この章では、信頼される編集者になるための行動や考え方、

具体的な巻き取り方について解説していきます。

ディレクター業務を巻き取り自分の価値を高める

信頼される編集者になりたいなら、

〝ディレクターの仕事を一部でも巻き取る〟ことが近道です。

多くの編集者は「編集業務だけをこなす」ことで満足してしまいがちですが、

そこにとどまっていては仕事の幅も単価も広がりません。

たとえば、ディレクターが大変そうにしている場面で「自分ができることは何か?」を

考えて動けるかどうか。

アップロード作業やファイル整理、スケジュール確認など、

ちょっとした気遣いと行動で信頼は積み重なっていきます。

一度信頼を得られれば、より重要なタスクや、

クライアントとのやり取りまで任されるようになります。

これは単に作業量が増えるということではなく、

〝自分の存在価値〟を高めていくことに繋がります。

また、信頼される編集者は、

継続案件やリファラル案件のチャンスにも恵まれやすくなります。

「自分のタスクだけをやる」編集者は多いですが、

「全体を見て動ける」人材は極めて貴重です。

- 編集以外の業務も巻き取る意識を持つ

- ディレクターの負担を減らす動きが信頼を生む

- 巻き取るほどに役割と単価が上がっていく

〝見えていないところまで動ける編集者〟は、現場にとって欠かせない存在です。

マニュアル化やサムネ制作で一歩先を行く

ディレクターの信頼を得るには、「編集がうまい」だけでは足りません。

編集以外にも目を向ける姿勢──これが評価の分かれ目になります。

例えば、マニュアルを自発的に作成する編集者は、

間違いなく信頼されます。

複数の編集者が同じチームにいる場合、

指示や修正が重複しがち。

そんな時に「この修正って毎回入ってますよね?マニュアルにまとめました」と伝えられれば、

ディレクターの負担が一気に減ります。

マニュアル作成は、再現性のある成果物を生み出すという点でも非常に有効です。

また、サムネイル制作やアイキャッチ作成などの

〝編集以外のクリエイティブ〟も巻き取れると、一気に差別化が可能。

ディレクター視点からすれば、複数の業務を1人に任せられるほど安心感はありません。

「動画編集しかできない人」ではなく、

「編集もできて+αの力もある人」になることが、次のステージへの鍵です。

- マニュアルは「信頼」と「効率化」を同時に生む

- サムネ制作もできれば大きな武器になる

- 編集以外の仕事も巻き取ることで希少性アップ

〝一歩先を行く意識〟が、あなたのポジションを押し上げてくれます。

アシスタントディレクターとして役割を広げる

信頼が積み重なると、自然と役割も広がっていきます。

その中で目指すべきは、「アシスタントディレクター(AD)」のポジション。

ADとは、ディレクターをサポートしつつ、

部分的に現場を任される存在です。

具体的には、他編集者とのやり取り、マニュアル管理、

納期管理、修正指示の伝達など。

最初は難しく感じるかもしれませんが、これらの業務に触れることで、

ディレクターの視点や判断基準を自然と吸収できます。

結果として、あなた自身の編集スキルや対応力も飛躍的に伸びていきます。

さらに、クライアントからの信頼も得られるようになると、

直接的なやり取りや継続契約に繋がるケースも増加。

つまり、ディレクターの信頼から広がるキャリアの選択肢が一気に広がるというわけです。

最終的には、「あなたに任せれば安心」と言われる存在になることがゴール。

ADポジションはそのステップへの通過点であり、

稼げる編集者に共通する要素でもあります。

- ADは編集者から次のステージへ進む第一歩

- 信頼を得ることでクライアントとの直接契約の道が拓ける

- 業務の視野が広がり、編集以外のスキルも身につく

編集スキル×信頼×巻き取り力=編集者としての武器。

気づいたらディレクターの右腕みたいなポジションになってたら、

それはもう勝ちです。

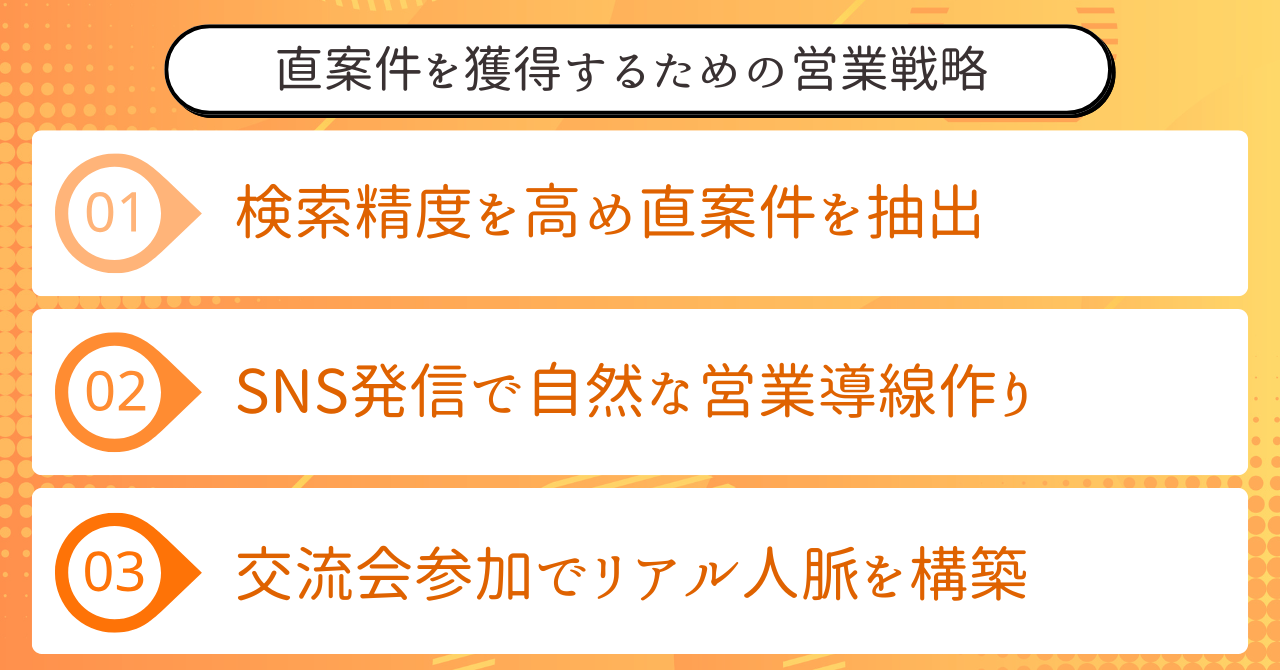

直案件を獲得するための営業戦略

継続的に安定して稼げる編集者に共通するのが、

「直案件の獲得力」です。

単発案件に頼っていては、収入が途切れがちになるだけでなく、

精神的な余裕も生まれにくくなります。

この章では、実践的かつ再現性の高い直案件の探し方と営業戦略を

紹介していきます。

クラウドソーシングで直案件を見つける検索テクニック

直案件を見つけるなら、まず試してほしいのが

クラウドソーシングの〝検索ワード戦略〟です。

闇雲に「動画編集」で検索しても、ディレクター経由の案件や

マージン付きのものが大量に表示されてしまいます。

ここで重要なのが、「キーワードの絞り込み方」。

代表的なのは「弊社」というワードを使った検索です。

企業が投稿する案件には、「弊社は…」といった表現が使われることが多く、

これを手がかりに企業直の募集を絞り込むことができます。

逆に、「プロマネ」「ディレクター」など、

中間業者が使いがちなワードを除外キーワードに設定することで、

直案件の精度が一気に上がります。

また、動画ジャンルで「ショート」「TikTok」などを除くことで、

長尺や企画系など単価の高い案件に集中してリーチできます。

検索条件はテンプレ化して毎回使えるようにしておくと効率的です。

地味な作業ですが、この精度こそが営業効率と収益性を大きく左右します。

- 「弊社」を含む案件は企業直の可能性が高い

- 除外ワード設定で中抜き案件を避ける

- ジャンル選定も合わせて検索精度を高める

〝検索技術=直案件の質を左右する最大の武器〟になります。

SNSで企業案件を獲得するための発信と工夫

SNSは“無料で営業できる最大の武器”です。

特にX(旧Twitter)やInstagramは、企業の広報担当や経営者層と

直接つながる可能性もあり、直案件の宝庫でもあります。

ここで大切なのは、「案件をください」と叫ぶことではなく、

自分の価値を見せる発信。

例えば、過去の編集実績や、制作の裏側、

編集者目線のノウハウなどをシェアすると、信頼を得やすくなります。

また、「こういう動画を作れます」と実例付きで発信することも有効。

さらに、企業側がよく使うワード(例:「動画制作」「SNSマーケティング」)などで検索し、

リプライや引用ポストで反応していくと、自然と認知されていきます。

営業感を出さずに、自分がどんな編集者かを認知してもらう土台づくりがポイント。

そして、プロフィール欄には「動画編集者/長尺編集対応/企業YouTube多数」など、

検索に引っかかりやすいキーワードを入れると◎。

発信×工夫=自然な営業導線を作りましょう。

- 実績やノウハウを継続的に発信する

- 企業目線のキーワードで能動的にリサーチ

- プロフィールに強みと検索ワードを明記

〝SNSは名刺代わり〟。見られた瞬間に仕事につながるよう整備しましょう。

交流会やオフ会でオフラインの人脈を築く

オンラインだけでなく、オフラインの繋がりが案件を生むケースは意外と多いです。

特に有効なのが、異業種交流会やクリエイターのオフ会への参加。

こうした場では、映像制作を検討している企業担当者や

経営者と直接話せる機会があります。

その場で案件につながらなくても、顔を覚えてもらっておくことで、

後々「動画やりたい」と思った時に声がかかる可能性が高まります。

営業感を出しすぎず、まずは関係構築を優先しましょう。

また、趣味の延長でつながるケースも侮れません。

例えば、「野球やりたい人募集!」に乗っかってオフ会に参加し、

そこで出会った人がYouTube運用をしていて案件化…なんてことも。

本気で稼いでいる編集者ほど、意外と“泥臭い営業”もしています。

名刺やポートフォリオ動画をスマホに入れておき、

サッと見せられる準備をしておくと好印象。

一度会った人から仕事が生まれる――それがオフライン営業の強みです。

- 異業種交流会は直案件の種を撒ける場

- 趣味経経由の繋がりから案件が発生することも

- 営業ではなく“覚えてもらう”ことを優先する

信頼はリアルな接点から生まれる。

案外、気軽に参加したご飯会で次の仕事に繋がるって

あるあるなんすよ。

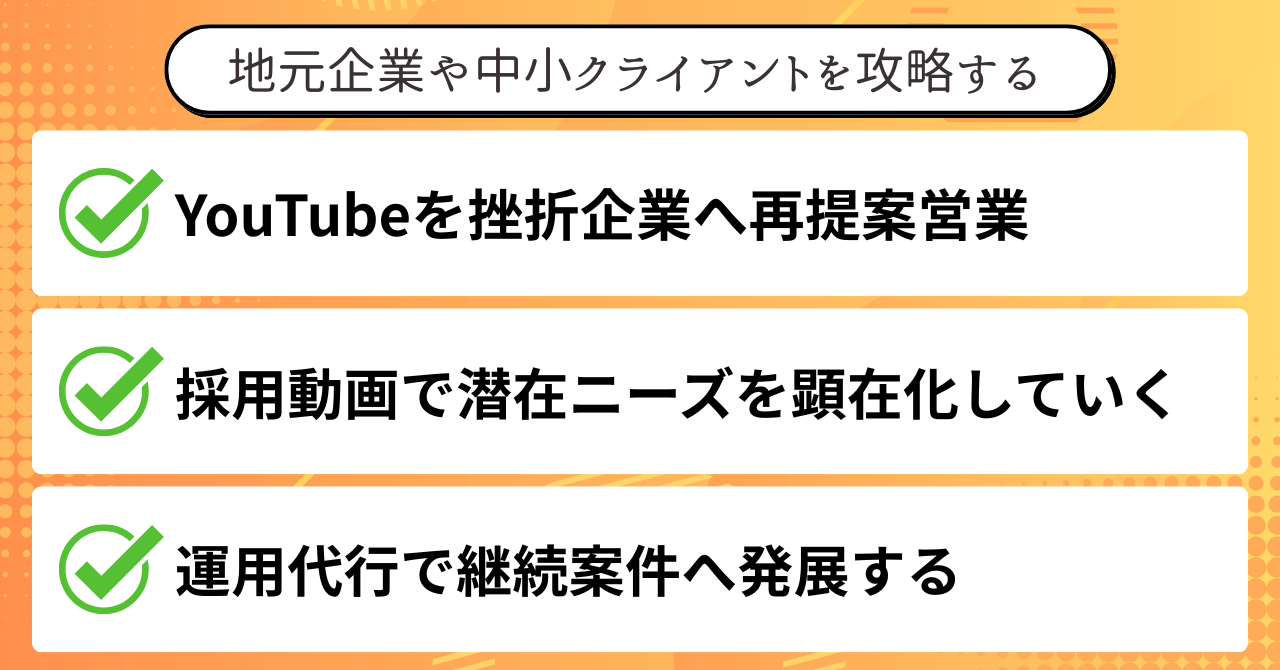

地元企業や中小クライアントを攻略する

都会だけがマーケットじゃない。

地方や中小企業にも、動画編集のニーズは確実に存在します。

ただし、そうしたクライアントは動画活用に慣れていないケースが多いため、

こちらからの「提案力」が大切。

この章では、地元や中小企業の掘り起こし方から、

継続案件化までの戦略を解説します。

YouTubeに挑戦して挫折した企業に再提案する

「動画はやってみたけど続かなかった…」という企業は意外と多いです。

地域の中小企業やクリニック、美容室などのYouTubeチャンネルを見ると、

投稿本数が1〜2本で止まっているケースが頻繁に見られます。

これは〝動画をどう使っていいか分からなかった〟、

あるいは〝結果が見えずにやめた〟という典型的なパターン。

だからこそ、そういった企業に「1本だけでも採用やブランド強化につながる動画が作れます」と

再提案するのが有効です。

重要なのは、定期投稿ではなく「使い切り型動画」という切り口で、

企業の負担を減らしつつ価値を提供すること。

「たった1本で社風が伝わる採用動画」

「信頼感が増す社長インタビュー」など、目的に合わせた提案が鍵です。

こうした切り口で提案すると、再び動画の可能性に気づいてもらえ、

結果的に継続案件につながることもあります。

- 「YouTube挫折組」は再提案のチャンス

- 1本完結型で導入ハードルを下げる

- 提案内容は具体的な成果と目的にフォーカス

再挑戦への一歩を後押しする“リベンジ営業”が、あなたの突破口になります。

採用・ブランディング動画の潜在ニーズを掘り起こす

「動画をやるつもりがなかった企業」にこそ、

営業のチャンスがあります。

中小企業は特に、「採用活動」や「会社紹介」に悩んでいるケースが多く、

動画で解決できると分かれば即決されやすい。

そのためには、動画を“経費”ではなく“投資”と捉えてもらう提案が必要です。

例えば「採用説明会を1回やるコストで動画を残しませんか?」といった切り口。

さらに、「採用ページに社長の想いが見える動画を埋め込めばエントリー率が上がります」

といった提案も効果的です。

企業の困りごとに直結するメリットを伝えることで、

潜在ニーズが顕在化します。

また、競合他社との差別化、信用構築、ブランド力向上など、

経営者が興味を持ちやすい視点も取り入れましょう。

「見たことあるけど、うちは無理だと思ってた」そういう企業にこそ刺さります。

- 中小企業には明確な課題解決型の動画提案が有効

- 費用対効果を可視化できる切り口を用意する

- 動画で得られる“成果”を丁寧に説明する

〝気づいてなかったニーズ〟を引き出せた時、

初めてあなたの提案は価値に変わります。

運用代行サービスに発展させて継続案件化する

単発案件を継続案件に変えるには

「運用」まで関われるかがカギです。

例えば、投稿スケジュールの設計、サムネイル制作、

YouTube SEO対応などを含めてサポートすることで、

単なる編集者から一段上のポジションに上がれます。

運用面を巻き取ることで、クライアントからは「手放しで任せられる存在」として頼られるように。

さらに、「毎月の投稿を代行する」ような形になれば、

長期契約・安定収益が見込めるのです。

案件が増えるにつれ、チームを組んで対応することも視野に入ってきます。

ここまで来ると、あなた自身が〝ディレクター層〟へと成長していくステージ。

自らクライアントと対等にやりとりし、戦略提案や改善提案まで行えるようになると、

単価も信頼も右肩上がりになります。

重要なのは、最初の納品から常に「次に繋げるには?」という視点を持つこと。

継続に繋がる行動は、単発案件のうちに決まります。

- 編集から運用まで対応できれば継続率は爆増

- クライアントの負担軽減が継続の理由になる

- 提案力と信頼が積み上がれば単価も上がる

「編集者」の肩書きを超えていける人が、

動画業界で長く生き残れるのです。

一歩踏み込んで提案してくれる編集者は、

こっちも自然と頼りたくなるんすよ。

まとめ|“選ばれる動画編集者”になるために必要なこと

動画編集の世界では、ただ作れるだけでは稼ぎ続けることはできません。

継続・直案件を確保し、

信頼とスキルを積み上げていく姿勢が、キャリアの安定と飛躍を左右します。

ディレクターの下で実践経験を重ね、

“良い動画”を見抜く目を養うことは、編集者として大きな強みになります。

そのためには、ただ指示に従うだけでなく「なぜこの修正なのか」を考える習慣が必要です。

他編集者のやりとりを盗み学び、

インプットの幅を広げることで、編集力にも深みが出ます。

さらに、ディレクター業務を巻き取る意識や、

マニュアル作成、運用提案などの主体的な動きが、評価と単価を押し上げてくれます。

営業面でも、「弊社」検索やSNS活用、

オフライン人脈の活かし方など、賢く動く工夫が欠かせません。

また、挫折したYouTubeチャンネルの再提案や、

企業の採用・ブランディング支援といった視点で、

潜在ニーズに応えていく柔軟さも重要です。

「編集者」から「戦略パートナー」へ。

その意識と行動こそが、長く信頼される

“選ばれる存在”への一歩となります。

完全未経験から1週間で動画編集者に!Movie Hacksの〝最速収益化メソッド〟

生ハム帝国さんが講師を務める「Movie Hacks【完全未経験から最短1週間で収益化を目指す動画編集講座】」は、YouTube特化型のオンライン動画編集スクールとして、業界トップクラスの実績を誇ります。

- 完全未経験からわずか1週間で動画編集者デビュー

- 業界最安値&受講期間無制限で学び放題

- 24時間いつでも質問可能な徹底サポート体制

- 累計受講者数10,000人突破の圧倒的な実績

- 利用者数26万人超え・累計60万本の教材を販売するWebサービス会社の現役社長が全面監修

- 現役動画編集ディレクターによる「現場で使える編集ノウハウ」

- 初案件獲得から高単価案件に繋げるための営業スクリプトも完備

- 有名インフルエンサーの編集実績多数で信頼性抜群

生ハム帝国さんのXでは、「個人で稼ぐ×動画編集」に関する実践的なノウハウを日々発信しています。

まだフォローしていない方は、ぜひチェックしてみてください。

生ハム帝国さんのXアカウントはこちら。

「スキルを学んでいるのに、成果がなかなか出ない…」

「数字は伸びたのに、心の中が満たされない…」

「たくさん勉強しても、行動に移せず時間だけが過ぎていく…」

実は、こうした悩みを抱える人は少なくありません。

そして、行動に移せる人から順に、成果と幸せを手に入れているのです。

僕自身も、大学生で起業してから年商10億円の企業を作るまでに、さまざまな経験をしてきました。

その中で学んだのは、「スキルを磨いた先にある、表舞台では語られない稼ぎの裏側」でした。

そこで僕は、〝成果と幸せを両立するための方法〟を「無料LINEマガジン」で公開しています。

- 「情報発信×不動産」で数千万を生んだ実践の裏側

- 日本一予約が取れない料理人から学んだ、一流の哲学

- 23歳で銀行と1億の取引をして表彰された話

- 10億円を稼いでも残った虚しさと余命宣告

「SNSで稼ぎながら、本当に満たされる生き方」を掴みたいなら、今すぐご登録ください。